UNIDADE

2

CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA

Página setenta e nove

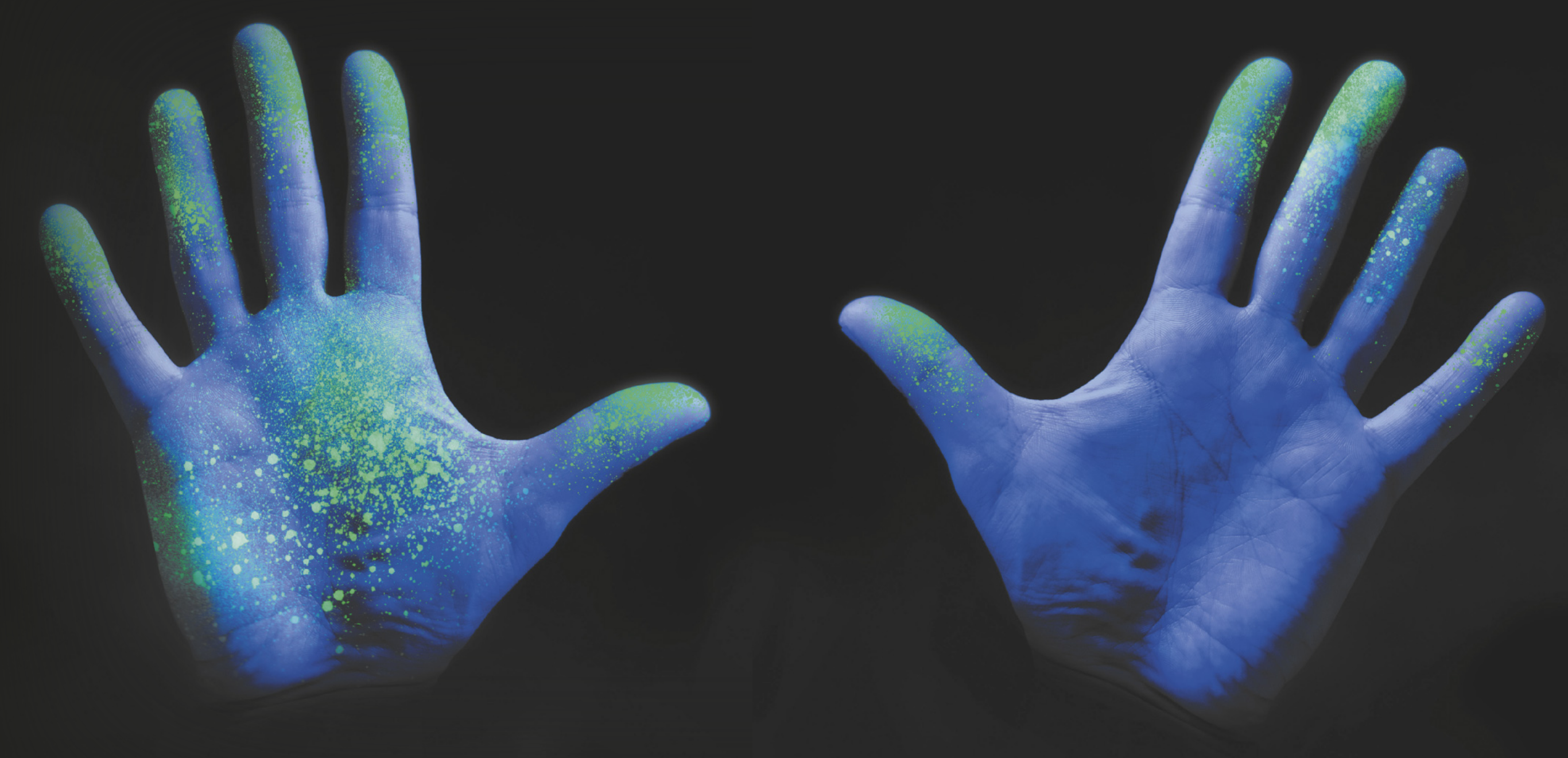

A fluorescência de microrganismos ocorre quando eles absorvem luz ultravioleta (uvê) e reemitem-na em comprimentos de onda visíveis. Esse fenômeno acontece com alguns fungos, algumas algas e cértas bactérias. Assim, a luz uvê é muito utilizada em pesquisas e na detecção de patógenos, pois facilita a visualização dêstes organismos. A imagem mostra o uso de luz uvê para detecção de bactérias na mão de uma pessoa. As mãos foram submetidas à aplicação de um gel e depois lavadas. Quando colocado sôbi luz ultravioleta, o gel fica fluorescente e mostra as áreas quê não foram limpas adequadamente. Isso ilustra a importânssia da lavagem completa das mãos para remover as bactérias e evitar contaminação.

1. Você classificaria a fluorescência como um fenômeno físico ou químico? Apresente um argumento quê justifique sua resposta.

2. Você já observou a emissão de luz por insetos, como os vaga-lumes? Esse fenômeno é conhecido como bioluminescência. Pesquise a respeito dêêsse fenômeno e escrêeva um pequeno parágrafo, explicando-o.

Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Página oitenta

TEMA

7

Modelando os hátomus

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Há muito tempo, a humanidade busca compreender a estrutura da matéria e os fenômenos naturais. Como esse conhecimento é abstrato e diz respeito a aspectos quê não podem sêr percebidos apenas com os sentidos, foi necessário desenvolver ferramentas para traduzi-lo, como as teorias e os modelos científicos. Entretanto, ao serem criadas, essas ferramentas não estão prontas nem se mantêm constantes, elas são aperfeiçoadas ao longo do tempo, por meio de mais estudos, experimentos, debates e muita reflekção.

O quê são modelos

As Ciências se estabeleceram como uma maneira de compreender a realidade por meio da racionalidade e da lógica. Baseando-se em observações, experimentos, dados fornecidos por esses experimentos e por hipóteses e fazendo uso da abstração, cientistas constroem modelos quê possibilitam às pessoas analisar o quê não póde sêr observado ou tocado e compreender uma enorme variedade de estruturas e fenômenos.

SOBRE

A palavra abstração póde sêr definida como um processo mental de reflekção, quê tem como finalidade analisar algo, geralmente d fórma isolada do seu contexto real.

REFLITA

1 Imagine quê você é cientista e precisa explicar a um amigo como algo funciona, mas sem usar o objeto ou o fenômeno real. Como você faria isso? Já tentou usar essa estratégia para explicar como algo funciona? Dê um exemplo.

Página oitenta e um

Os modelos são uma forma de representar a realidade, uma ferramenta científica, e, portanto, não equivalem à realidade em si. Em outras palavras, são representações simplificadas de objetos, processos, sistemas, estruturas e fenômenos, a análise dêêsses modelos permite a elaboração de previsões, compreensões e/ou explicações.

Os modelos são criados e constantemente aperfeiçoados para responder tanto a kestões profundas sobre a existência humana quanto a kestões relacionadas ao cotidiano, como as apresentadas a seguir.

Ao longo da história, diferentes campos da Ciência foram se especializando em busca de respostas a essas e a outras kestões. A Biologia, por exemplo, estuda a vida, investigando aspectos como a estrutura, a evolução, a distribuição geográfica e as relações dos sêres vivos com o ambiente; a Física estuda os fenômenos e as estruturas mais fundamentais da natureza, como o movimento, o calor, a luz, o som e a eletricidade; e a Química, por sua vez, estuda a composição e as transformações da matéria.

É importante frisar, no entanto, quê a Ciência é colaborativa, e, freqüentemente, são necessários conhecimentos de diversos campos específicos para a formulação de um modelo científico. Para chegar a um modelo quê possibilite, por exemplo, entender a dinâmica nos recifes de coral e prever seu estado de conservação, é preciso investigar a composição da á gua (Química), a influência da propagação de calor e luz pela á gua (Física), a ocupação e as interações entre os sêres vivos quê compõem esse ambiente (Biologia), entre vários outros aspectos.

Página oitenta e dois

OFICINA CIENTIFICA

Como é possível descrever o quê não póde sêr observado?

A capacidade de abstrair e de analisar o quê não póde sêr observado foi aprimorada pelo sêr humano ao longo do tempo e é importante para o desenvolvimento de modelos científicos. A atividade a seguir é um exemplo de como essa capacidade póde sêr usada.

Materiais

• Caixas de papelão pequenas, por exemplo, de calçados.

• Objetos não frágeis de formas, tamanhos e materiais diferentes, quê caibam nas caixas (recomenda-se quê haja ao menos dois objetos de ferro no total).

• Fita adesiva.

• Caneta.

Procedimentos

• Faça um grupo com pelo menos três côlégas, selecionem um dos objetos e coloquem-no em uma caixa. Escolham um nome para o grupo e o utilizem para identificar a caixa preparada.

Obs.: deve havêer uma caixa por grupo, e o objeto deve sêr de conhecimento só do grupo quê a preparou.

• Lacrem a caixa com fita adesiva e usem a caneta para identificá-la.

• Troquem de caixa com um grupo. Ao pegar a caixa preparada pelo outro grupo, analisem-na por um tempo, sem abri-la, para tentar estimar as características do objeto.

• Troquem de caixa com outro grupo e repitam o procedimento de análise até quê todas as caixas tênham sido estudadas.

• Anotem no caderno as percepções do grupo sobre os objetos presentes em cada caixa. Vocês podem estimar o formato, o material de quê são compostos, a massa, entre outras características.

ATIVIDADES

1. Quais são as características (peso, forma, dureza, som produzido, tamãnho, material etc.) dos objetos analisados?

2. Tentem representar, por meio de dêzê-nhôs, cada objeto.

Página oitenta e três

Ideias iniciais sobre a constituição da matéria

No século VII a.C., filósofos gregos já indagavam sobre a origem, a natureza e as transformações daquilo quê eles entendiam por matéria. Alguns deles deixaram ideias da constituição da matéria quê perduraram por séculos, entre as quais se destacam duas principais: a teoria dos quatro elemêntos e o atomismo.

REFLITA

2 Algumas reflekções propostas pêlos filósofos gregos são temas recorrentes na cultura popular, como em filmes, seriados ou animações. Você conhece algum exemplo quê mencione a teoria dos quatro elemêntos? Indique como ela é abordada.

SANZIO, Raffaello. Escola de Atenas. [1510 ou 1511]. Afresco, 500 cm x 770 cm.

A teoria dos quatro elemêntos

Por quase 2 mil anos, a teoria dos quatro elemêntos foi utilizada para explicar a constituição da matéria e suas transformações. Sua origem, de acôr-do com o quê se sabe atualmente, está associada ao filósofo e matemático Tales de Mileto (c. 624-620 a.C.-c. 548-545 a.C.), quê considerava a á gua como o princípio da matéria quê permitia o desenvolvimento do Universo, sêndo primordial para a vida. Assumia também quê dela viriam a térra, o fogo e o ar. Já o filósofo Anaxímenes de Mileto (588 a.C.-524 a.C.) considerava quê o princípio básico do Universo era o ar. O filósofo Heráclito de Éfeso (c. 540 a.C.-c. 470 a.C.), por sua vez, ponderava quê o mundo estava em constante transformação, cujo agente seria o fogo. Por fim, o filósofo Xenófanes de Cólofon (570 a.C.-475 a.C.) pensava quê a diversidade dos materiais seria méra aparência e quê sua essência viria da térra.

Página oitenta e quatro

O filósofo Empédocles (c. 495 a.C.-c. 435 a.C.) foi o primeiro a propor quê toda a matéria e todos os sêres vivos seriam formados pela combinação de á gua, ar, fogo e térra. Ele defendeu quê esses princípios estariam unidos ou separados por duas forças básicas, o amor e o ódio. O filósofo e matemático Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.), por sua vez, denominou esses princípios básicos de elemêntos.

A teoria de quê tudo seria constituído por quatro elemêntos básicos foi utilizada pelo filósofo Aristóteles, aluno de Platão, para explicar a natureza e suas transformações. Ele a complementou com a ideia de quê cada elemento seria caracterizado pela combinação de duas qualidades entre quatro possíveis: úmido, seco, kemte e frio. Por exemplo, a á gua era considerada fria e úmida, enquanto o fogo era kemte e seco.

Aristóteles sugeriu quê as transformações na natureza ocorriam por meio da alteração dessas qualidades. Assim, se uma ou mais qualidades mudassem, um elemento poderia se transformar em outro. Por exemplo, a á gua, quê é fria e úmida, poderia se transformar em ar, quê é kemte e úmido, se a qualidade de frio fosse substituída pela de kemte.

Além dos quatro elemêntos, o filósofo postulou a existência de um quinto elemento, o éter, quê não participava diretamente da composição dos objetos materiais, mas era considerado a substância quê preenchia o céu e o espaço “vazio”. O éter era conhecido como um elemento perfeito e imutável, diferente dos elemêntos da Terra, quê estavam sujeitos à mudança e à corrupção. Para Aristóteles, o éter era necessário para explicar o movimento dos corpos celéstes e a ausência de vácuo no Universo.

Essa teoria influenciou o pensamento científico e filosófico durante a Antigüidade e a Idade Média, sêndo amplamente aceita até o advento da Ciência Moderna.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Neste vídeo, o cientista Marcelo Gleiser apresenta os legados dos filósofos gregos Platão e Aristóteles.

PLATÃO, Aristóteles e seus legados: pense como cientista #3. [S. l.: s. n.], 2022. 1 vídeo (30 min). Publicado pelo canal Marcelo Gleiser. Disponível em: https://livro.pw/iqrfr. Acesso em: 13 set. 2024.

O atomismo grego

O conceito de partícula indivisível, ou átomo, é atribuído ao filósofo grego Leucipo de Mileto (c. 480 a.C.-420 a.C.) e a seu discípulo Demócrito (c. 460 a.C.-c. 370 a.C.); ambos acreditavam quê toda matéria poderia sêr dividida em hátomus eternos, indivisíveis e diferenciáveis. Para eles, cada tipo de matéria seria constituído por um tipo de átomo quê se diferenciaria dos demais em forma, tamãnho e massa. Desse modo, hátomus iguais se uniriam para formár entes maiores, até constituírem os objetos e os sêres vivos.

SOBRE

A palavra átomo tem origem na palavra grega atomos, quê significa “indivisível” ou “não cortável”. O termo é compôzto do prefixo a-, quê significa “não” ou “sem”, e da palavra tomos, quê significa “corte” ou “fatiamento”. Portanto, atomos significa “aquilo quê não póde sêr cortado” ou “aquilo quê é indivisível”.

Página oitenta e cinco

O atomismo de Leucipo e Demócrito foi revolucionário para a época, desafiando a ideia de quê os fenômenos naturais eram governados por divindades ou forças místicas. Em vez díssu, estabeleceu uma noção materialista do Universo, em quê tudo é resultado de interações mecânicas entre hátomus.

Essa concepção, no entanto, não foi bem aceita na Grécia antiga, como ocorreu com a teoria dos quatro elemêntos. Uma possível explicação seria o fato de quê esta última estava mais próxima do “concreto”, ao utilizar representações de materiais perceptíveis, como a á gua, o fogo, a térra e o ar, enquanto a ideia de átomo era, e ainda é, mais abstrata.

A necessidade de descrever a estrutura da matéria e suas transformações acompanha a humanidade já há bastante tempo, como estudado. A cultura ocidental descreve-as, em grande parte, tomando o conhecimento de origem grega como fonte. No entanto, deve-se ter em mente quê outras culturas, como a hindu, a chinesa e a egípcia, levantaram essas e outras kestões quê norteiam as reflekções da Ciência. A respeito dêêsse assunto, recomenda-se a leitura do artigo apresentado no Espaços de aprendizagem desta página.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• êste texto discute o chamado período das artes práticas.

PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. O período das artes práticas: a química ancestral africana. Revista Debates em Ensino de Química, Recife, v. 6, n. 1, p. 4-15, 2020. Disponível em: https://livro.pw/olvhm. Acesso em: 13 set. 2024.

Um outro atomismo

Diôn Dalton foi um cientista inglês quê estudou Química, Física e Meteorologia. Ele tinha uma disfunção visual relacionada à percepção de cértas cores e se dedicou também a investigá-la. Em sua homenagem, mais tarde, essa disfunção foi chamada de daltonismo.

Dalton desenvolvê-u suas atividades científicas em um período já marcado pelas leis ponderais. Em sua época, o uso de balanças precisas começava a sêr comum nos laboratórios, e havia conhecimento suficiente para medir a massa das substâncias envolvidas em transformações químicas e para observar os padrões consistentes nelas. Nesse período, a Química fundamentada na racionalidade, no empirismo e na quantificação havia se estabelecido e se desenvolvia, o quê levou à necessidade de explicações teóricas para esses padrões.

Uma delas foi proposta por Dalton e postulava quê a matéria era composta de pequenas partículas indivisíveis, os hátomus, quê se combinavam em proporções simples para formár substâncias químicas. Ele estabeleceu, de modo sistematizado, simbologias, nomenclaturas e relações entre as massas de diferentes elemêntos quê formavam algumas substâncias.

A definição feita por ele do termo elemento diferia da utilizada no período da Grécia antiga, cuja perspectiva sobre a constituição da matéria era filosófica e não experimental. Para Dalton, elemento correspondia a um conjunto de hátomus de um único tipo, todos com o mesmo peso e com as mesmas características. Segundo sua teoria, os hátomus de um elemento eram indivisíveis e indestrutíveis nas reações químicas, e cada elemento tinha hátomus únicos quê o diferenciavam dos outros elemêntos.

REFLITA

3 Considerando seus conhecimentos atuáis, sem medo de errar, como você definiria o átomo?

Página oitenta e seis

Para conhecer um histórico do modelo atômico de Dalton, sugere-se a leitura do seguinte material. VIANA, Hélio Elael Bonini. A construção da teoria atômica de Dalton como estudo de caso: e algumas reflekções para o ensino de química. 2007. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://livro.pw/xbtrn. Acesso em: 13 set. 2024.

Esse outro atomismo (que não póde sêr considerado herdeiro do atomismo grego, um conceitofilosófico elaborado em um contexto bem diferente) não foi prontamente aceito por todos os cientistas de sua época. Alguns relutavam em aceitar a ideia de átomo por falta de evidências dirétas da existência dessas partículas.

A teoria de Dalton, apresentada no início do século XIX, representou uma mudança significativa na compreensão da natureza da matéria. A ideia de quê a matéria seria composta de partículas ou corpúsculos não era totalmente nova, uma vez quê bóiou e níltom, por exemplo, já haviam elaborado teorias corpusculares. Porém, a maneira sistemática com quê Dalton formulou seu atomismo, incluindo a introdução de pesos atômicos relativos e a explicação das reações químicas em termos de combinações de hátomus, foi inovadora.

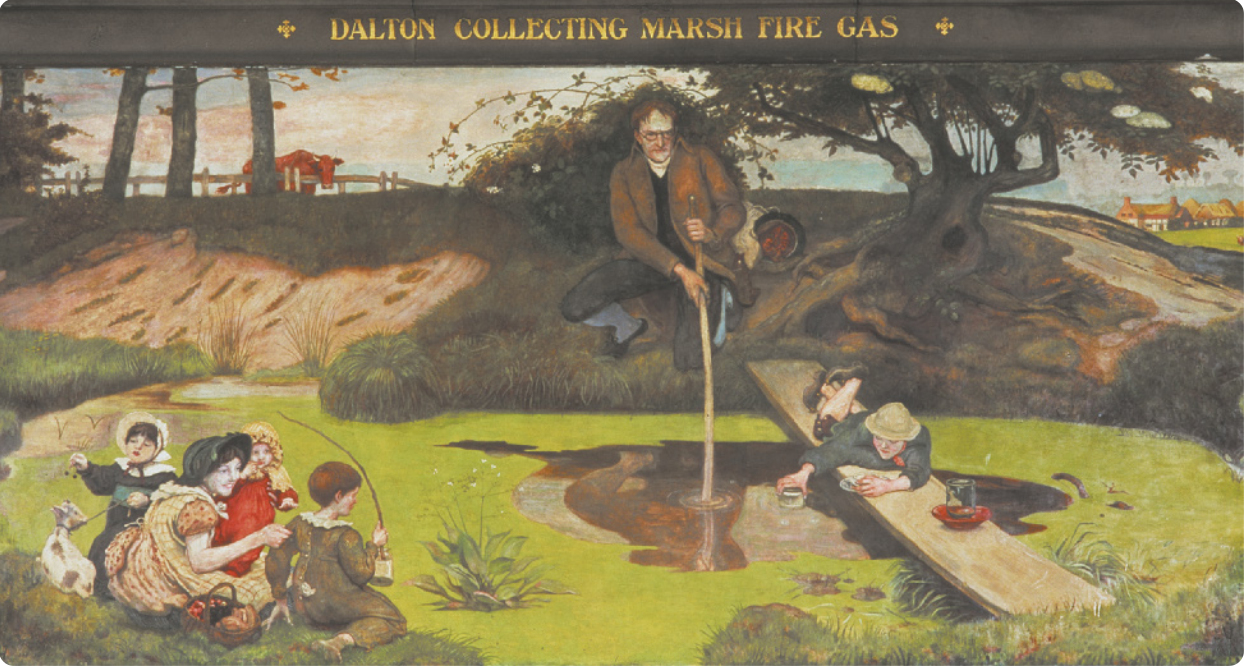

BROWN, Fórd Madox. Dalton collecting marsh fire gas. [Entre 1879 e 1893]. Pigmento, verniz, goma e cêra sobre painel.

Modelo atômico de Dalton

Embora Dalton tenha se dedicado a diversos campos da Ciência, é do estudo dos gases quê resulta o trabalho quê lhe conferiu notoriedade. Ele retomou outras teorias corpusculares, analisou trabalhos de outros cientistas de sua época, averiguou os resultados de seus próprios experimentos e propôs sua versão da teoria atômica.

Ela se alicerça nos seguintes princípios básicos.

• As substâncias são formadas por elemêntos, quê são agrupamentos de partículas indivisíveis e pequenas chamadas hátomus, ou partículas finais.

• Cada elemento é formado por hátomus idênticos e únicos, com características específicas, como massa e tamãnho.

• Elementos diferentes são formados por hátomus diferentes.

• Durante uma transformação química, os hátomus não são criados ou destruídos, apenas reagrupados.

• Os agrupamentos podem sêr formados por hátomus de mesmo tipo ou de tipos diferentes, em proporções fixas de números inteiros (1 e 2, 1 e 3 etc.).

Página oitenta e sete

Esse modelo forneceu uma explicação mais clara e sistemática para a composição da matéria e para as reações químicas, reforçou a lei da conservação das massas ao explicar quê as reações envolvem a recombinação de hátomus em novas disposições e possibilitou o entendimento de como e por quê os elemêntos se combinam em proporções definidas para formár substâncias.

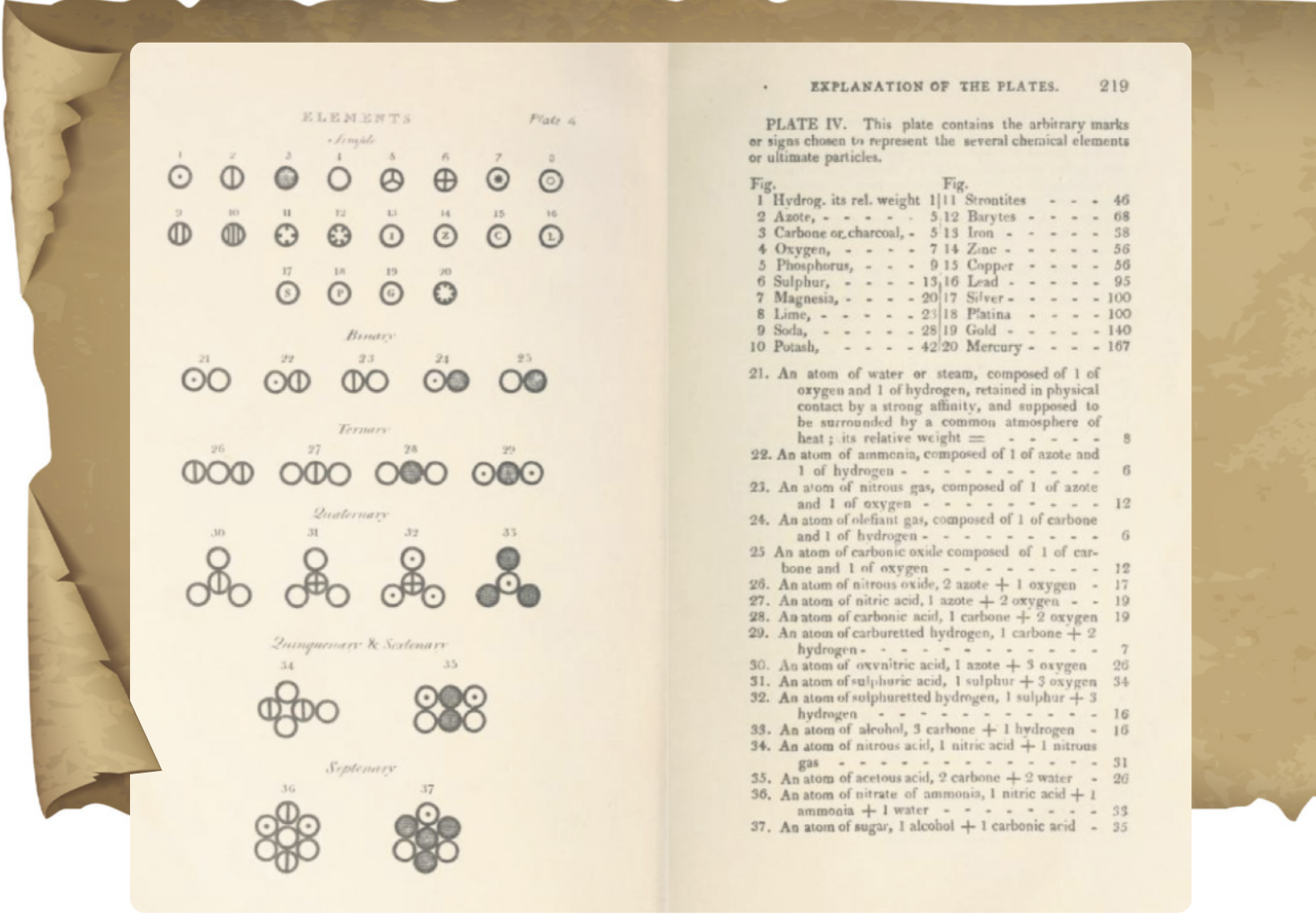

Dalton divulgou sua teoria atômica no livro A new system ÓF chemical philosophy (“Um novo sistema de filosofia química”, em tradução livre), publicado em 1808.

DALTON, Diôn. A new system ÓF chemical philosophy. London: [s. n.], 1808. p. 218-219.

Os hátomus e suas representações

Os símbolos propostos por Dalton foram posteriormente substituídos pelo sistema criado pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), quê é utilizado até hoje.

Entre os diversos trabalhos realizados por Berzelius estava a padronização da nomenclatura química.

Ao compilar um novo conjunto de informações técnicas a respeito de medicamentos e equipamentos farmacêuticos, ele notou inconsistências na representação dos elemêntos e de substâncias químicas, o quê o levou a desenvolver um novo sistema de nomenclatura.

Página oitenta e oito

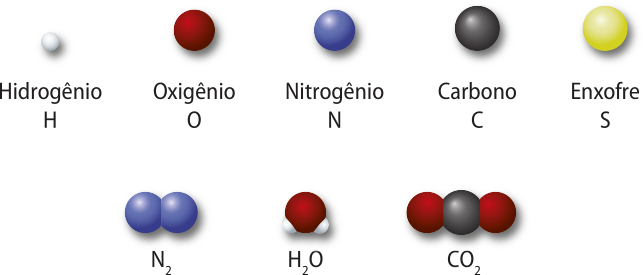

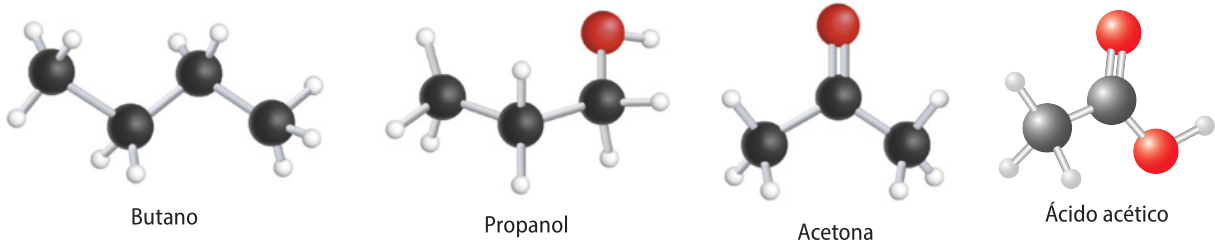

Nesse sistema, o nome de um elemento era abreviado em latim (ou grego), utilizando a letra inicial maiúscula ou a inicial seguida de uma segunda letra minúscula, quando havia mais de um elemento com a mesma inicial. Por exemplo, Ag é o sín-bolo para prata, cujo nome em latim é argentum; e Au é o sín-bolo para ouro, cujo nome em latim é aurum. Vale destacar quê os círculos propostos por Dalton, de cérto modo, foram precursores das representações atuáis dos hátomus como esferas coloridas de diferentes tamanhos, quê são usadas para fins didáticos, já quê hátomus não apresentam côr e seus diâmetros são relativos.

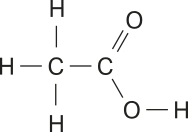

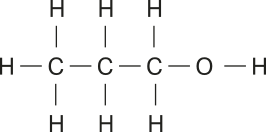

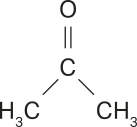

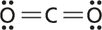

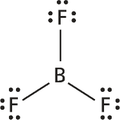

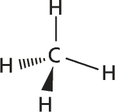

Os números ao lado das lêtras, chamados índices, indicam a quantidade de hátomus de cada elemento em uma molécula. Dessa forma, H2 O designa uma molécula com dois hátomus de hidrogênio e um de oxigênio. Com essa nomenclatura, fica fácil diferenciar substâncias simples, constituídas por hátomus de um único elemento (como N2), de compostas, formadas por hátomus de dois ou mais elemêntos (como CO2).

Essas fórmulas químicas, baseadas na nomenclatura de Berzelius, são usadas em equações químicas para indicar os reagentes e os produtos de uma transformação.

O átomo é indivisível?

É comum quê fenômenos relacionados à eletricidade despertem a atenção de estudiosos. Alguns filósofos gregos, por exemplo, Tales de Mileto, Platão e Aristóteles, atritavam materiais, como o âmbar, para observar a atração e a repulsão entre eles. Entretanto, foi apenas no século XVII quê o fenômeno da eletricidade começou a sêr realmente elucidado.

O tubo de Crookes

O físico alemão Otto von Guericke (1602-1686) inventou, por volta de 1663, o primeiro gerador de eletricidade is-tática: uma esféra sólida de enxofre sobre um eixo quê a permitia girar e, assim, atrair ou repelir penas. Muitos outros cientistas dedicaram esforços no estudo de fenômenos relacionados à eletricidade, entre eles o escritor e estadista estadunidense Benjamin Franklin (1706-1790), o teórico político e químico britânico jôsef Priestley e o físico francês xárlês Augustin de Coulomb (1736-1806).

REFLITA

4 No seu entendimento, qual é a relação entre os hátomus e a eletricidade?

Página oitenta e nove

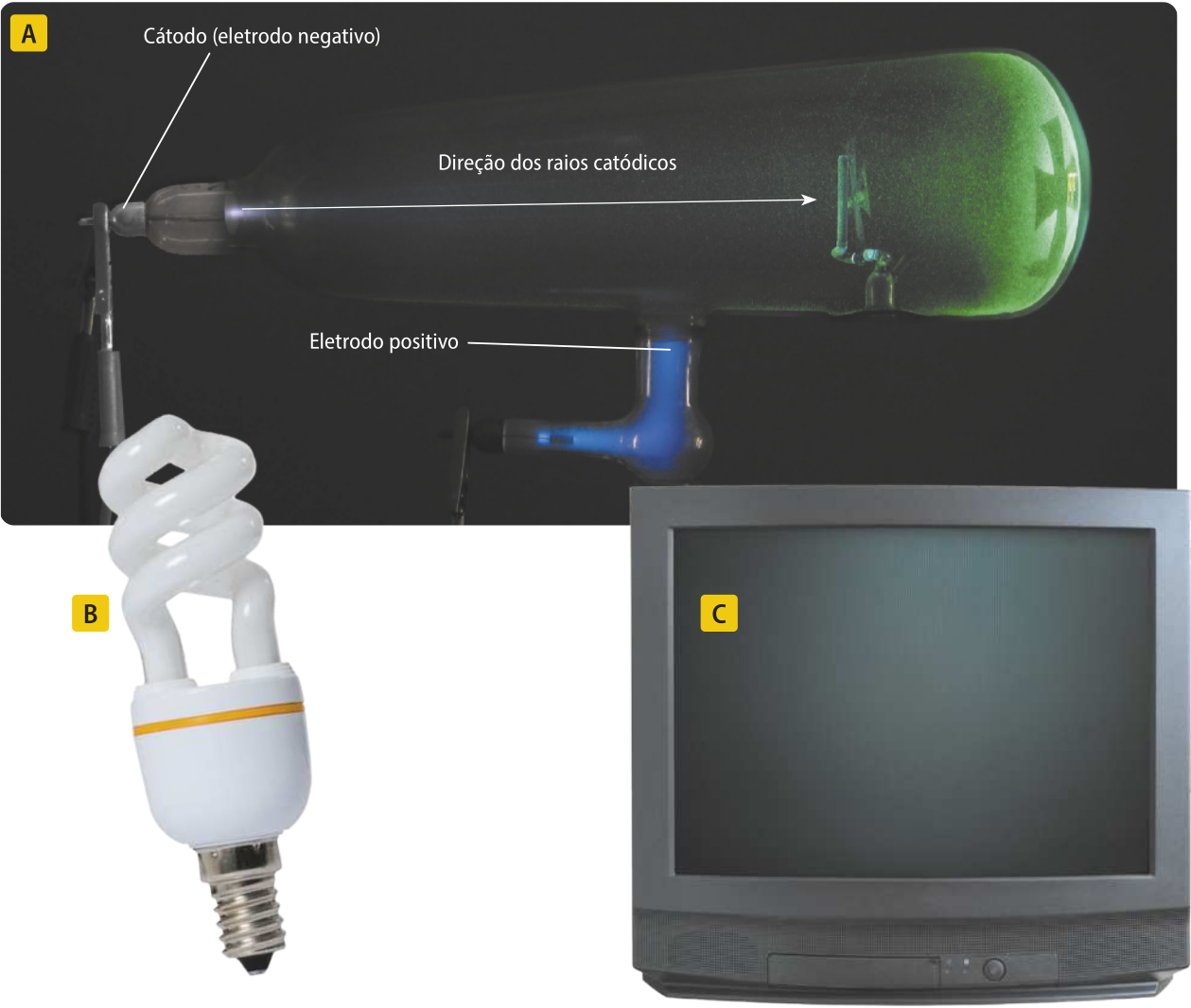

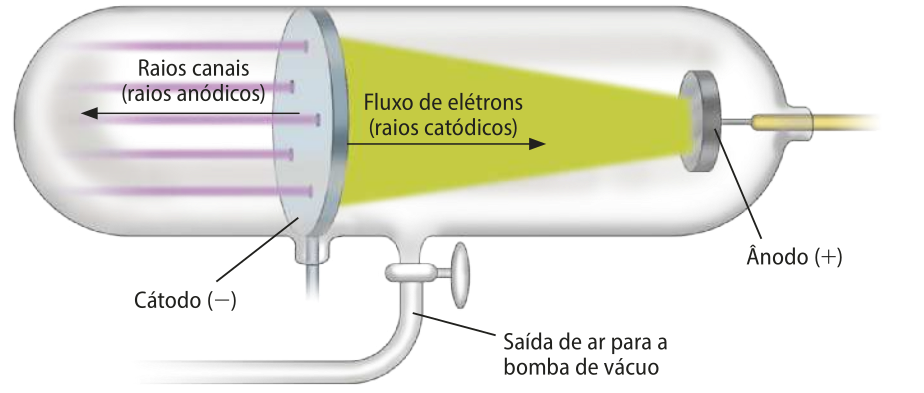

O entendimento da eletricidade e a possibilidade de gerá-la e controlá-la levaram diversos cientistas a estudar sua relação com diferentes materiais e objetos. O físico e químico inglês máicou Faraday (1791-1867), em 1838, foi o primeiro a investigar o quê acontecia quando se submetia gases à baixa pressão e a descargas elétricas em um sistema fechado. Em 1857, Heinrich Geissler (1815-1879) aprimorou a montagem experimental utilizada por Faraday, pois conseguiu reduzir ainda mais a pressão dentro do sistema.

Com esse tipo de experimentação, descobriu-se quê, sôbi cértas circunstâncias, eram emitidos raios do eletrodo negativo em direção ao eletrodo positivo. Como o eletrodo negativo é chamado de cátodo, o físico alemão Gotthilf-Eugen Goldstein (1850-1930) os nomeou raios catódicos, em 1876.

Em 1879, o químico e físico inglês uílhãm Crookes (1832-1919) conseguiu reduzir a pressão interna dêêsse sistema, de modo a ficar próxima da pressão de vácuo. Por isso, seu aparato experimental foi considerado um marco tecnológico e ficou conhecido como tubo de Crookes. Ele possibilitou a descoberta de quê os raios catódicos se propagam em linha reta, pois a presença de um objeto na trajetória dos raios resulta em uma sombra na parede do tubo oposta ao cátodo, a qual é coberta com uma substância fluorescente.

SOBRE

Eletrodos são componentes metálicos usados em dispositivos quê trabalham com eletricidade. De modo geral, aparelhos elétricos têm dois eletrodos formados por metais distintos, e a eletricidade flui entre eles, fazendo-os funcionar.

Página noventa

A descoberta do elétron

O físico britânico jôsef Diôn thômsom (1856-1940) também se interessou pêlos efeitos observados no tubo de Crookes. Por isso, realizou vários experimentos para estudar os raios catódicos e suas interações, observando o seguinte.

• Os raios tí-nhão massa.

• Os raios eram desviados por um campo elétrico, indicando quê teriam carga.

• A razão entre a carga e a massa das partículas quê constituíam os raios catódicos era constante, independentemente dos eletrodos e do gás utilizados.

• Os eletrodos feitos de diferentes metais produziam os mesmos resultados.

Com base nos dados obtidos, thômsom propôs quê todo tipo de matéria teria uma partícula fundamental quê seria 1.840 vezes menor do quê o íon hidrogênio (mais tarde identificado como o próton).

Em outras palavras, essa partícula faria parte de todo e qualquer átomo. Em seu trabalho, chamou-a de corpúsculo; posteriormente, ela foi renomeada elétron, termo quê havia sido sugerido pelo físico irlandhês Giórgi Johnstone Stoney (1826-1911), em 1891, para designar a unidade fundamental da eletricidade.

Pela relevância da descoberta do elétron para o estudo da condução elétrica dos gases, thômsom foi agraciado com o Prêmio Nobél de Física em 1906.

O trabalho de thômsom não lhe permitiu descobrir o valor da carga do elétron. Isso foi feito, posteriormente, pelo físico estadunidense róbert Andrews Millikan (1868-1953), quê, por seu trabalho sobre cargas elétricas elementares e sobre o efeito fotoelétrico, recebeu o Prêmio Nobél de Física em 1923.

SOBRE

O Prêmio Nobél é uma das premiações científicas internacionais de maior prestígio e foi criado em 29 de junho de 1900 pelo químico sueco álfred Nobél (1833-1896), o inventor da dinamíte. Em seu testamento, Nobél estipulou quê grande parte de sua fortuna seria dedicada à premiação de pessoas ou organizações quê fizéssem contribuições significativas para a humanidade, em seis categorias: Paz, Literatura, Medicina, Física, Química e Economia.

Página noventa e um

Modelo atômico de thômsom

A ideia de quê os hátomus eram formados por elétrons não se encaixava no modelo propôsto por Dalton, levando thômsom a apresentar um novo modelo para o átomo. Estudos científicos realizados à época revelaram quê a matéria tem natureza elétrica e quê os hátomus, apesar de serem neutros, apresentam cargas elétricas negativas e positivas quê se anulam. Diante díssu, thômsom levou quase uma década para resolver os seguintes problemas.

• Como explicar a massa do átomo se o elétron tem apenas cerca de um milésimo da massa do átomo de hidrogênio?

• Como imaginar o átomo eletricamente neutro, quando a única partícula fundamental conhecida tem carga negativa?

A apresentação de uma proposta sobre a estrutura do átomo foi publicada por thômsom em 1904. Nota-se, pelo texto, quê, diferentemente de Dalton, thômsom imaginava um átomo dinâmico, repleto de movimento de seus constituintes. Além díssu, pode-se dizêr quê os avanços tecnológicos ocorridos de uma época para a outra contribuíram para sua percepção.

Leia, a seguir, um trecho dêêsse texto.

Temos, portanto, em primeiro lugar, uma esféra com carga elétrica positiva uniforme, e, dentro dessa esféra, um número de corpúsculos dispostos em uma série de anéis paralelos [e concêntricos], sêndo o número de corpúsculos variável de anel para anel. Cada corpúsculo se desloca em alta velocidade na circunferência do anel no qual está situado, e os anéis estão organizados de tal forma quê aqueles quê contêm muitos corpúsculos estão próximos da superfícíe da esféra, enquanto aqueles em quê há uma menor quantidade de corpúsculos estão mais próximos do centro da esféra.

THOMSON, jôsef Diôn. On the structure ÓF the atom: an investigation ÓF the stability ênd periods ÓF oscillation ÓF a number ÓF corpuscles arranged at equal intervals around the circumference ÓF a circle; with application ÓF the results to the theory ÓF atomic structure. The London, Edinburgh, ênd dâblin Philosophical Magazine ênd Journal ÓF sáience, London, v. 7, n. 39, p. 237-265, mar. 1904. p. 254. Tradução nossa.

ATIVIDADES

1. Chegar aos modelos atômicos mais modernos e aceitos atualmente não foi uma caminhada fácil. Hoje, a palavra átomo faz parte do cotidiano, embora muitas pessoas ainda não entendam claramente o quê o átomo em si representa para a Ciência Moderna. Peça a diferentes pessoas de sua família quê desenhem um átomo como elas o imaginam. Guarde esses dêzê-nhôs para compará-los com os diferentes modelos propostos e, posteriormente, explicar a elas os hátomus estudados neste e no próximo Tema.

2. Um estudante do Ensino Fundamental perguntou a você como é o átomo. escrêeva a explicação quê você daria a esse estudante com base nas características apresentadas pelo modelo de Dalton.

3. Em quê aspecto o modelo atômico de thômsom avança em relação ao modelo atômico de Dalton?

4. Releia o texto em quê thômsom descreve seu modelo atômico e, com base nas considerações do cientista inglês, proponha uma ilustração quê o represente de maneira adequada.

Página noventa e dois

TEMA

8

Do modelo de Rutherford ao modelo quântico

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Como geralmente acontece, à medida quê as fragilidades de um modelo são percebidas e quê tecnologias mais sofisticadas são desenvolvidas, modelos mais elaborados são propostos.

O modelo atômico de thômsom foi apresentado anteriormente, mas, como será estudado, ele foi insuficiente para explicar a complexidade dos hátomus. Na busca pelo aprimoramento, muitos cientistas deram contribuições importantes, mas serão destacados, neste Tema, os trabalhos de Ernest Rutherford e Niels Bohr (1885-1962), quê permitiram chegar ao modelo atômico quântico aceito atualmente.

O trabalho de Rutherford

Ernest Rutherford estudou em escolas públicas e, em 1893, formou-se em Matemática e Ciências Físicas na Universidade da Nova Zelândia. Em seguida, foi fazer doutorado, sôbi orientação de J. J. thômsom, em quên-brigi, na Inglaterra.

Após o doutorado, Rutherford tornou-se professor de Física na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, em 1898, trabalhou em colaboração com diversos cientistas, como o químico inglês Frederick Soddy (1877-1956).

REFLITA

1 O quê você sabe sobre hátomus além do modelo atômico de thômsom?

Página noventa e três

No Canadá, dedicou-se por muito tempo ao estudo das emissões de materiais radioativos. Ele identificou e caracterizou, com outros cientistas, dois tipos diferentes de emissão, quê denominou alfa ((alfa)") e beta ((beta)"). Já o químico e físico francês poou Villard (1860-1934) identificou a existência de um terceiro tipo, denominada emissão gama ((gama)").

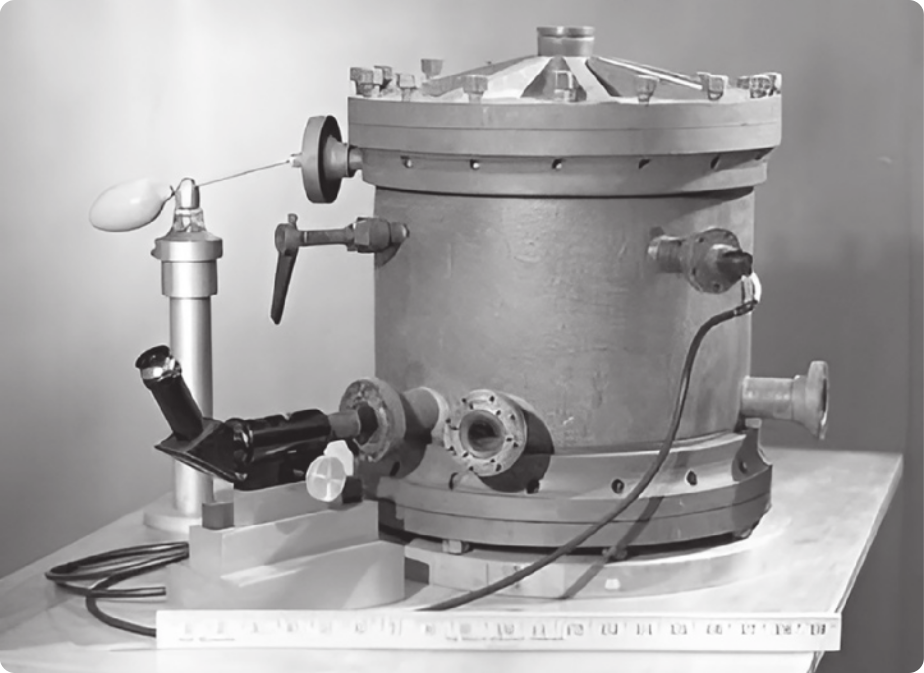

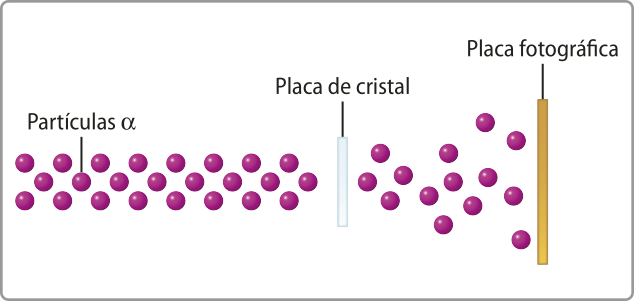

Ainda no Canadá, Rutherford desenvolvê-u um experimento no qual a radiação (alfa)", emitida por um material radioativo, passava por uma fenda estreita para interagir com diferentes metais, como o ouro. O experimento foi realizado com o equipamento a vácuo, isto é, sem ar, e depois contendo ar.

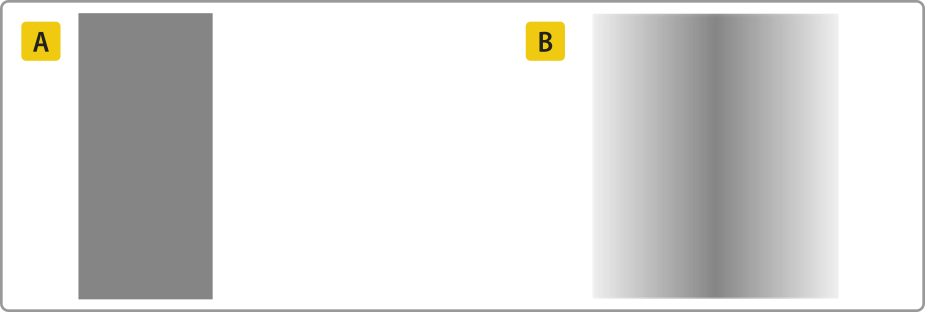

Ele observou duas situações quando a radiação atingia uma chapa fotográfica após interagir com as fô-lhas de ouro.

Rutherford concluiu quê a maior largura e a falta de definição das linhas de contôrno evidenciavam uma dispersão da radiação pelo ar. Em outro experimento, realizado apenas no vácuo, o cientista cobriu mêtáde da fenda com uma fina placa de mica, um tipo de cristal, e obteve resultados semelhantes: ao passar pela placa de mica, as partículas se espalhavam, formando uma imagem de menor nitidez na chapa fotográfica.

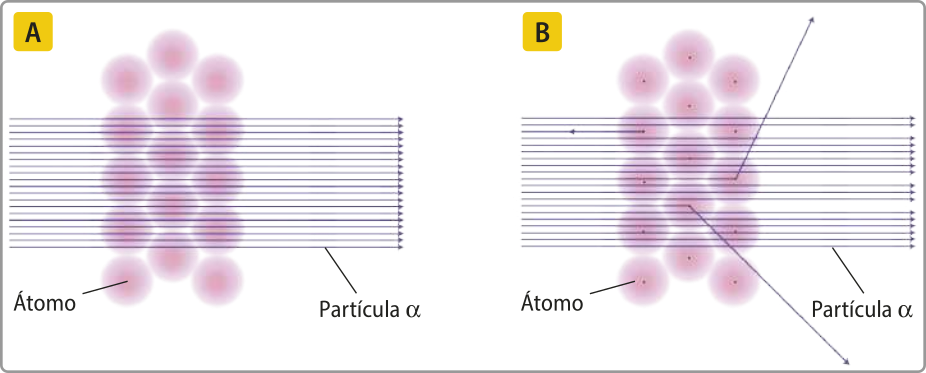

Com base nos resultados dêêsse experimento, Rutherford concluiu quê, nos hátomus, deveria havêer intensas forças elétricas, como previa o modelo atômico de thômsom, quê causavam o espalhamento das partículas positivas da radiação (alfa)".

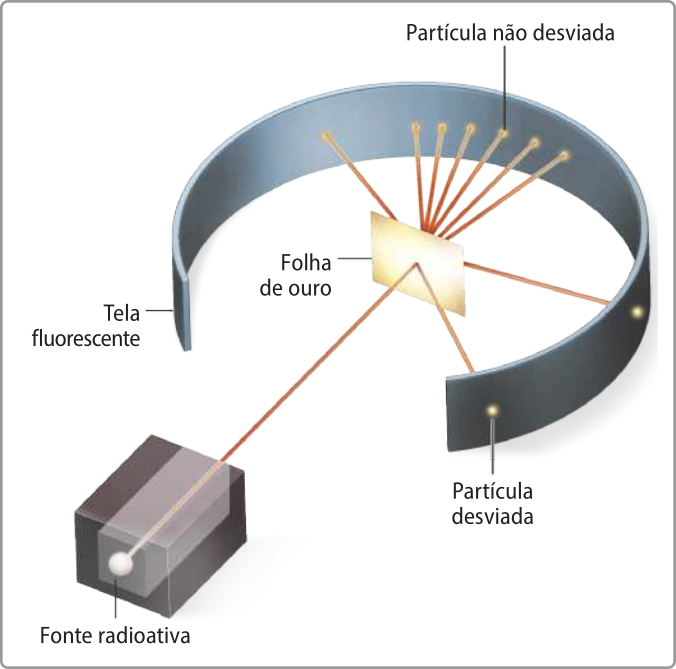

De volta à Inglaterra, em 1907, Rutherford assumiu uma posição na Universidade de manchéster e, ali, continuou os estudos. Com seu assistente de laboratório, o físico alemão Johannes uiu rélm Rans Geiger (1882-1945), ele começou a investigar de maneira mais quantitativa o espalhamento das partículas (alfa)" ao atravessar fô-lhas fínas de metal ou lâminas de mica. Em dado momento, o físico inglês Ernest Marsden (1889-1970), na época, ainda aluno do curso de Física, juntou-se a eles.

SOBRE

Materiais radioativos são formados por hátomus de núcleo instável, quê emitem energia por radiação. Tal emissão é espontânea, e a natureza das radiações inclui ondas eletromagnéticas e partículas, com ou sem carga.

Página noventa e quatro

Os pesquisadores realizaram diversas medições e perceberam um padrão nos resultados: sempre se observava, além do espalhamento já conhecido, certa quantidade de radiação desviada em grandes ângulos e certa quantidade de radiação sem nenhum desvio.

Os resultados dos experimentos pareciam colocar em questão o modelo atômico propôsto por thômsom. Após interpretá-los, os cientistas chegaram a algumas conclusões.

Rutherford percebeu quê a razão pela qual uma pequena parte das partículas positivas havia sofrido desvios consideráveis estava no fato de quê elas haviam se chocado com uma pequena região positiva de massa significativa nos hátomus. É necessário lembrar quê, nesse período, já se sabia quê cargas elétricas iguais se repelem. Desse modo, ele sugeriu quê as partículas quê haviam atravessado a fô-lha de ouro sem sofrer alteração teriam passado por uma área pouco densa do átomo, quê corresponderia à sua maior parte e não teria carga positiva.

Elaborada com base em: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kêneth A. Química. 11 ed.Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 44.

Elaborada com base em: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kêneth A. Química. 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 44.

Rutherford recebeu o Prêmio Nobél de Química em 1908 por suas investigações sobre a desintegração dos elemêntos e a química das substâncias radioativas.

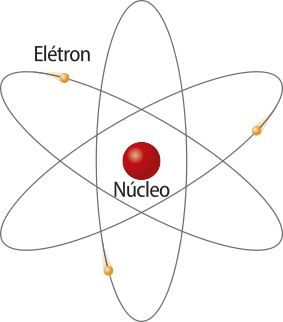

Modelo atômico de Rutherford

Em 1911, Rutherford publicou um artigo apresentando os experimentos e um novo modelo atômico. Já em 1914, publicou outro artigo discutindo as conclusões do trabalho anterior e seu modelo recém-proposto.

Página noventa e cinco

Leia um trecho dêêsse último artigo.

Eu supus quê o átomo consistia em um núcleo de pequenas dimensões carregado positivamente, no qual se concentrava praticamente toda a massa do átomo. Para tornar o átomo eletricamente neutro, o núcleo deveria sêr cercado por uma distribuição de elétrons quê se estende a distâncias comparáveis ao raio do átomo.

RUTHERFORD, Ernest. The structure ÓF the atom. Philosophical Magazine, [London], s. 6, v. 27, p. 488-498, Mar. 1914. p. 488-489. Tradução nossa. Disponível em: https://livro.pw/ahopn. Acesso em: 14 set. 2024.

O átomo quântico

Rutherford não definiu como os elétrons seriam organizados no átomo, como o fez thômsom; sua grande contribuição foi ter sugerido a existência de um núcleo no átomo e determinado quê ele tem carga elétrica positiva. Apesar de ter sido um grande passo para a compreensão da estrutura do átomo, seu modelo não explicava algumas kestões, como o fato de quê partículas com carga elétrica negativa e massa pequena, como os elétrons, orbitando ao redor de uma região com grande massa e carga elétrica positiva (o núcleo), tenderiam a perder energia cinética, o quê as faria sêr atraídas em direção ao núcleo, até eventualmente colidirem com ele. Isso seria o esperado, pelo quê explicava a Física Clássica.

Rutherford considerou quê deveria existir algo quê permitisse a estabilização do átomo, mas não chegou a conclusões quê o satisfizessem. Quem conseguiu dar uma resposta eficiente a esse problema foi o físico dinamarquês Niels Bohr, quê, em 1911, foi à Inglaterra trabalhar com thômsom e Rutherford.

Para propor seu modelo atômico, Bohr se baseou nos trabalhos de alguns cientistas, como Gustav róbert Kirchhoff (1824-1887), róbert Bunsen (1811-1899), álbert Áinstain e Max Planck, quê contribuíram para o entendimento de quê os hátomus emitem ou absorvem energia de maneira característica e quântica, isto é, em quantidades específicas.

Essa quantidade específica recebeu o nome de fóton, de modo quê um átomo póde absorver ou liberar um fóton, dois fótons, três fótons, por exemplo, mas não póde fazer o mesmo com valores não inteiros, como 1,5 fóton. Pode-se entender o fóton como uma partícula de zero massa e zero carga elétrica quê carrega uma quantidade específica de energia.

REFLITA

2 Você já se deparou com a palavra quântica antes? Se sim, em qual situação?

SOBRE

A Física póde sêr separada em duas vertentes: a clássica e a moderna. A Física Clássica é composta dos conhecimentos desenvolvidos desde a Antigüidade até o final do século XIX, como a Mecânica e a Óptica; já a Física Moderna é composta dos conhecimentos desenvolvidos a partir do final do século XIX e do início do século XX, como a Mecânica Quântica, quê é fundamental para o entendimento da estrutura atômica atual.

Página noventa e seis

Modelo atômico de Bohr

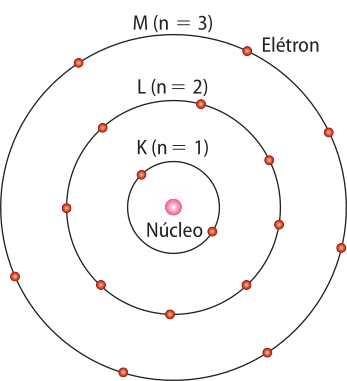

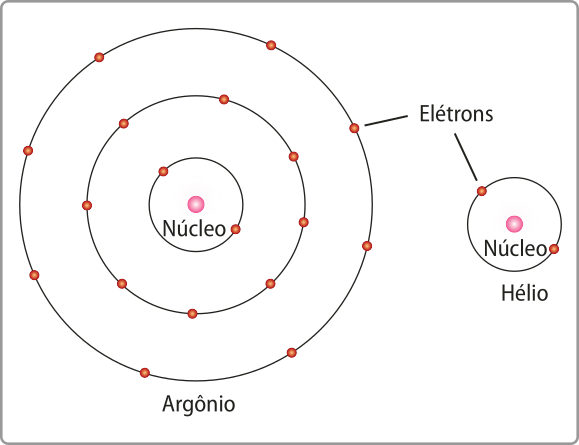

Em 1913, Bohr propôs seu modelo, retomando, em parte, o quê thômsom havia propôsto e mantendo a ideia de núcleo de Rutherford. Ele apresentou o seguinte.

• Os elétrons se movimentam em camadas circulares ao redor do núcleo.

• Cada camada comporta um número específico de elétrons.

• Os elétrons trocam de camada quando absorvem ou libéram uma quantidade específica de energia.

Bohr elucidou a estrutura atômica, em especial quanto à organização dos elétrons, e foi, por isso, laureado com o Nobél de Física em 1922.

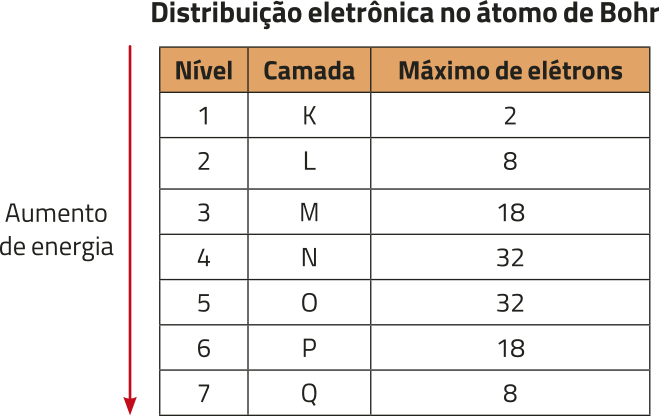

As camadas propostas por Bohr podem sêr identificadas pêlos números de 1 a 7 ou pelas lêtras K, L, M, N, O, P e Q, de modo quê a camada 1 ou K é a mais próxima do núcleo, e a camada 7 ou Q é a mais distante. Quanto mais afastada do núcleo está a camada, maior é o valor de energia associado a ela e, consequentemente, maior é o valor de energia quê os elétrons devem ter para ocupá-la. Ou seja, elétrons quê ocupam a camada 2 têm maior energia do quê elétrons quê ocupam a camada 1, e assim por diante. Além díssu, cada camada comporta uma quantidade mássima de elétrons.

Distribuição eletrônica no átomo de Bohr

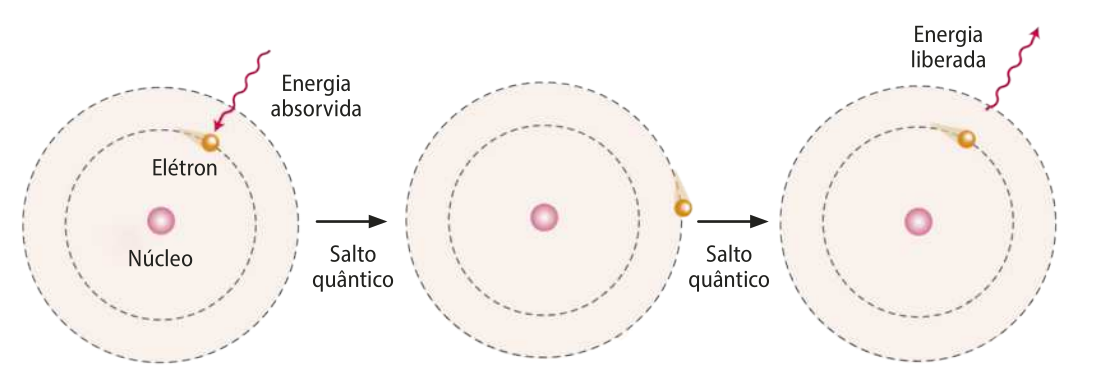

O salto quântico, também chamado de transição eletrônica, é a maneira pela qual elétrons trocam de camada no átomo. Ele ocorre em dois momentos: quando um elétron ABSÓRVE energia e salta para uma camada mais energética e quando esse elétron libera o mesmo valor de energia quê foi absorvido e retorna à sua camada original.

Página noventa e sete

O modelo de Bohr foi um marco por introduzir a Física Quântica no estudo da estrutura atômica, mas tinha falhas, de modo quê a busca pela compreensão da estrutura do átomo não parou com esse trabalho, e outros modelos foram apresentados e aprimorados. No entanto, em razão da complexidade dêêsses outros modelos, eles serão estudados em outro momento. Além díssu, neste momento, o modelo de Bohr é suficiente para entender uma série de conceitos importantes da Química e o conteúdo dos tópicos a seguir.

Para uma abordagem contextualizada do tema, recomenda-se a leitura do artigo “Oficina temática: uma proposta metodológica para o ensino do modelo atômico de Bohr”, de Giovanna Stefanello Silva e outros autores, disponível em https://livro.pw/fazmr (acesso em: 16 set. 2024).

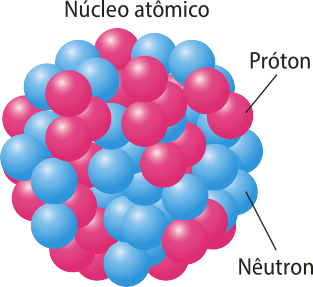

A composição do núcleo atômico

Em 1886, o físico alemão Gotthilf-Eugen Goldstein realizou experimentos utilizando um cátodo perfurado acoplado a um tubo de Crookes. Na parte de trás do cátodo, verificou quê havia um feixe luminoso no sentido ôpôsto ao do fluxo de elétrons. Verificou também quê o feixe se desviava quando estava sôbi a ação de uma placa carregada negativamente, posicionada do lado externo do tubo. Goldstein concluiu então quê esse feixe devia ter carga positiva e o chamou de raios canais ou raios anódicos, pois partiam do ânodo e atravessavam os “canais”, as perfurações, do cátodo.

Elaborada com base em: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kêneth A. Química. 11 ed. Porto Alegre:AMGH, 2013. p. 41-42.

Cerca de dez anos mais tarde, o físico alemão uiu rélm Wien (1864-1928) estudou os raios canais e demonstrou quê essas partículas positivas tí-nhão a mesma massa quê os hátomus de hidrogênio.

Quase 20 anos depois, Rutherford, em 1918, sugeriu chamar essas partículas de prótons e as incorporou ao núcleo de seu modelo. Nessa ocasião, ele já tinha propôsto o modelo atômico nuclear e ganhado o Prêmio Nobél por suas pesquisas envolvendo radioatividade. Um próton (do grego prôtos, quê significa “primeiro”) é um átomo de hidrogênio quê transferiu seu elétron e apresenta massa 1.840 vezes maior do quê a massa do elétron.

O nome foi dado em homenagem ao médico e químico britânico uílhãm Prout (1785-1850), quê, em 1815, formulou a hipótese de quê os hátomus de todos os elemêntos eram formados por hátomus de hidrogênio. Além díssu, Rutherford sugeriu a possibilidade de quê o núcleo fosse formado por dois tipos de partícula, o próton e outra eletricamente neutra, o quê traria estabilidade para o núcleo.

REFLITA

3 Se o núcleo atômico é formado por partículas de carga positiva, por quê elas não se repelem?

Página noventa e oito

O nêutron, seguindo a previsão de Rutherford, foi identificado em 1932 pelo físico inglês diêmes Chadwick (1891-1974), seu ex-aluno quê, em 1935, recebeu o Prêmio Nobél de Física por esse trabalho.

Acompanhe algumas características das partículas estudadas.

Caracterização de partículas subatômicas

Partícula |

Região do átomo |

Carga (em coulomb) |

Massa (em kg) |

Massa relativa |

|---|---|---|---|---|

Elétron |

Eletrosfera |

−1,6 ⋅ 10−19 |

9,1 ⋅ 10−31 |

0,00054 |

Próton |

Núcleo |

+1,6 ⋅ 10−19 |

1,7 ⋅ 10−27 |

1 |

Nêutron |

Núcleo |

Nula |

1,7 ⋅ 10−27 |

1 |

Fonte dos dados: RIEDEL, R. (ed.). CRC Handbook ÓF Chemistry ênd Physics. 89th ed. Boca Raton: CRC Préss, 2008. p. 1-1, 1-5.

Essas pesquisas serviram de base para atualizar diferentes nomenclaturas utilizadas pela comunidade científica.

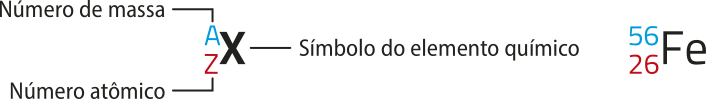

Elemento químico, por exemplo, passou a sêr o termo utilizado para se referir aos hátomus quê apresentam a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Todos os hátomus do elemento químico oxigênio, por exemplo, apresentam 8 prótons em seu núcleo. Pode-se dizêr, inclusive, quê a identidade de um átomo é dada por seu número de prótons, quê é denominado número atômico e é representado pela letra Z.

Já eletrosfera, nomenclatura comumente utilizada em livros no Brasil, remete à região do átomo na qual se encontram os elétrons. O termo é equivocadamente creditado a Rutherford, mas não se sabe ao cérto sua origem, já quê não está presente nos trabalhos em quê ele descreve a estrutura do átomo.

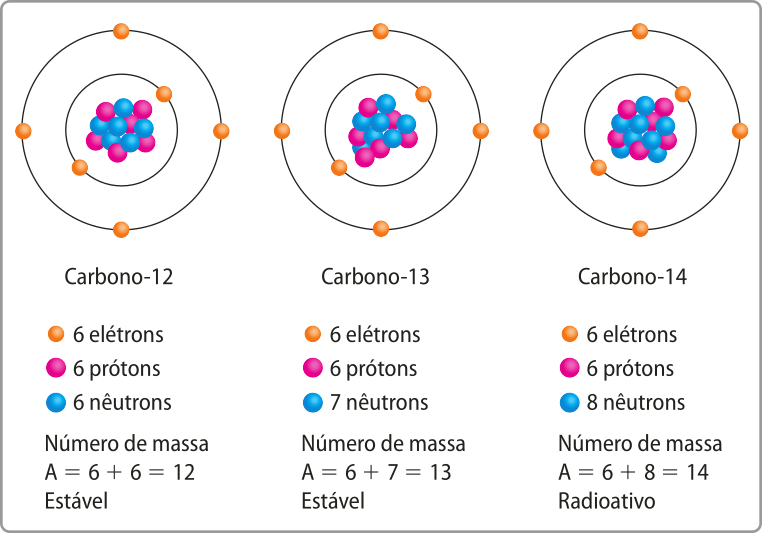

Os nêutrons têm papel fundamental na estabilização do núcleo atômico, mas sua quantidade, representada pela letra N, póde variar em hátomus de um mesmo elemento. Os hátomus de um mesmo elemento químico com quantidades diferentes de nêutrons são chamados de isótopos. Cada isótopo de um elemento químico é representado pelo seu número de massa (A), quê é a soma do número de prótons e do número de nêutrons.

Ao trabalhar o conceito de isótopos, pode-se apresentar o termo nuclídeo referente a cada tipo de átomo de um elemento químico caracterizado por um número de prótons e um número de nêutrons. Os nuclídeos de um mesmo elemento têm o mesmo número de prótons, por isso, são considerado isótopos.

Página noventa e nove

A proposta de Berzelius utilizada até hoje para a nomenclatura química foi apresentada no Tema anterior. Segundo essa proposta, os elemêntos são representados por um sín-bolo, quê corresponde à primeira letra ou às duas primeiras lêtras do nome deles. A primeira letra é maiúscula, e a segunda, se houver, é minúscula. Dependendo do elemento, os símbolos podem derivar do nome em latim ou em grego; hoje, eles podem derivar também de nomes de cidades, estados, cientistas etc. O ferro, por exemplo, é representado pela sigla Fe, quê dêríva do latim ferrum.

Para representar os elemêntos e seus isótopos, além do sín-bolo, escreve-se o número atômico ao lado esquerdo do sín-bolo, na parte inferior, e o número de massa do mesmo lado, na parte superior.

Acompanhe alguns exemplos de isótopos e suas representações.

Alguns isótopos e suas representações

Elemento |

Prótons (Z) |

Nêutrons (N) |

Número de massa (A) |

Representação |

|---|---|---|---|---|

Hidrogênio |

1 |

0 |

1 + 0 = 1 |

|

Hidrogênio |

1 |

1 |

1 + 1 = 2 |

|

Carbono |

6 |

6 |

6 + 6 = 12 |

|

Carbono |

6 |

7 |

6 + 7 = 13 |

|

urânnio |

92 |

146 |

92 + 146 = 238 |

|

urânnio |

92 |

143 |

92 + 143 = 235 |

A organização dessas partículas ainda é motivo de questionamento e de intenso debate no meio científico. Novas teorias e formas de compreender a matéria e suas interações seguem sêndo elaboradas e discutidas.

ATIVIDADES

1. Considerando o quê aprendeu sobre o modelo atômico de Rutherford, desenhe, em uma fô-lha avulsa, hátomus de diferentes elemêntos químicos. Troque seus dêzê-nhôs com os côlégas e avalie se estão todos entendendo a noção de átomo da mesma maneira.

2. Rutherford realizou um experimento com uma fô-lha de ouro. Explique o quê ele queria demonstrar com esse experimento.

3. As descobertas de Rutherford trousserão avanços em relação ao modelo propôsto por thômsom. Apresente alguns dêêsses avanços.

4. Com base no quê aprendeu sobre os modelos atômicos de Rutherford e de Bohr, explique o quê o segundo traz de novo em relação ao primeiro.

5. Lembra-se dos dêzê-nhôs de átomo solicitados a seus familiares na atividade 1 do Tema anterior? Pegue-os e analise-os com base no quê já estudou. Como você avalia esses dêzê-nhôs agora?

Página cem

TEMA

9

tabéla periódica

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Vale mencionar para os estudantes quê alguns dos elemêntos encontrados naturalmente na Terra, como o tecnécio (número atômico 43) e o promécio (número atômico 61), existem em quantidades extremamente pequenas ou são formados como produtos de decaimento radioativo. Além dêêsses, outros elemêntos com números atômicos maiores, como o amerício (número atômico 95) e o cúrio (número atômico 96), são sintetizados artificialmente em laboratórios, mas também podem sêr encontrados em quantidades residuais na natureza, resultantes de reações nucleares ou decaimento de elemêntos mais pesados.

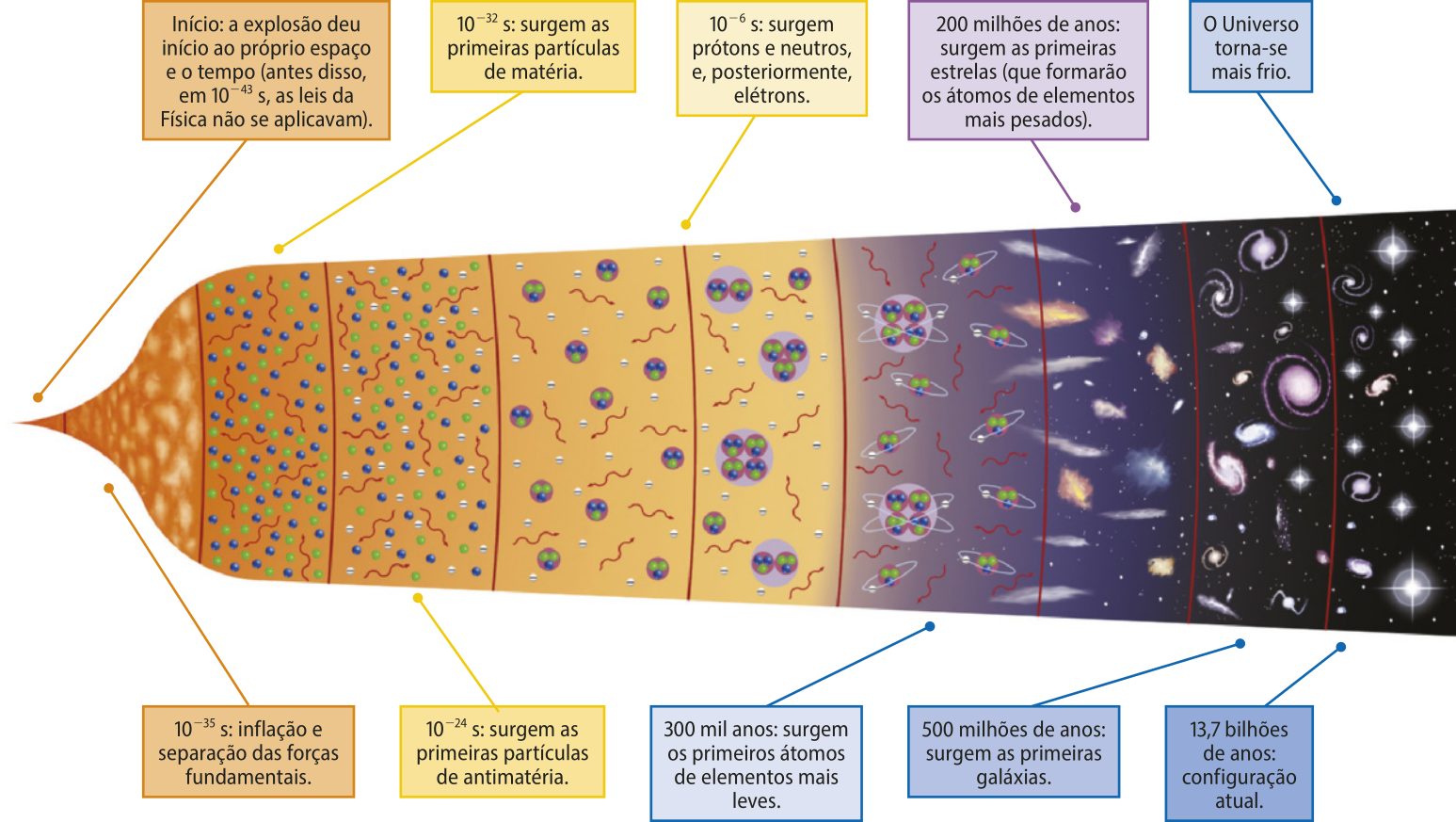

Estima-se quê o Universo tenha se formado há cerca de 14 bilhões de anos, após o evento conhecido como Grande Explosão (Big béng). Com o passar do tempo, as partículas originadas no Big béng se combinaram de diversas formas, até chegarem ao quê existe hoje: hátomus de 94 elemêntos químicos encontrados naturalmente na Terra. Além díssu, em diversos laboratórios do mundo, ao longo das últimas dékâdâs, hátomus de outros 24 elemêntos foram produzidos artificialmente.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• êste texto noticia a possibilidade da síntese de mais um elemento químico.

FELIX, Milena. Cientistas abrem caminho para criação de novo elemento da tabéla periódica. Estadão, São Paulo, 6 ago. 2024. Disponível em: https://livro.pw/doaxm. Acesso em: 15 set. 2024.

Página cento e um

Na Terra, os hátomus dos elemêntos naturais se combinam para formár muitos materiais com os quais as pessoas convivem no dia a dia. Alguns dêêsses elemêntos são conhecidos desde a Antigüidade, mas foi a partir do século XVII, após a descoberta do fósforo pelo alquimista alemão Hennig Brand (c. 1630-c. 1710) e com o desenvolvimento da Química como Ciência, quê ocorreram a identificação e a caracterização de um número crescente de elemêntos químicos.

A partir dêêsse momento, despertou-se a necessidade de organizar as informações sobre os diferentes tipos de elemento. Até o início do século XIX, período em quê cientistas começaram a analisar a organização sistemática dos elemêntos químicos, conheciam-se aproximadamente 60 elemêntos.

Neste Tema, será desenvolvido um breve histórico do conceito de elemento químico e da concepção da tabéla periódica moderna, um dos grandes feitos da Química. Além díssu, será abordado o uso da tabéla periódica como ferramenta para a obtenção de informações sobre os elemêntos químicos.

Destacar quê a tabéla periódica não precisa sêr decorada. Professores e profissionais da Química não a decoram; eles sabem extrair da tabéla as informações de quê precisam.

Breve histórico do conceito de elemento químico

O conceito de elemento é um dos mais importantes da Química, fundamental para uma boa compreensão dessa Ciência.

Apesar de o termo sêr utilizado há muito tempo, o conceito moderno de elemento químico teve sua formulação apenas a partir do início do século XX. Para entendê-lo melhor, é importante fazer uma revisão histórica de sua origem e dos desdobramentos de seus significados.

Já foi citada a teoria dos quatro elemêntos, em quê alguns filósofos gregos afirmavam quê toda a matéria e todos os sêres vivos seriam constituídos dos elemêntos á gua, térra, fogo e ar. No entanto, para esses filósofos, o conceito não tinha o mesmo sentido quê tem atualmente.

Apenas no século XVII, no livro The sceptical chymist (“O químico cético”, em tradução livre), publicado por bóiou, apareceu, pela primeira vez, uma definição científica de elemento químico. Segundo bóiou, elemêntos seriam certos corpos primitivos e simples, perfeitamente isentos de impurezas. Essa definição foi feita em um período em quê ainda não havia o conceito de átomo de Dalton.

Essa compreensão de elemento como uma composição primitiva foi essencial para quê Lavoisiê, no século XVIII, apresentasse uma definição operacional para elemento. Segundo ele, elemento seria uma substância simples quê não póde sêr decomposta em outras substâncias mais simples por meio de reações químicas conhecidas. A abordagem de Lavoisiê foi, portanto, essencialmente experimental (e revolucionária para a época).

REFLITA

1 por quê não conseguimos transformar um pedaço de chumbo em ouro se ambos são formados por hátomus?

Página cento e dois

Lavoisiê e os químicos franceses Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), Claude-Louis Berthollet (1748-1822) e Antoine-François Fourcroy (1755-1809) propuseram uma nova nomenclatura para as substâncias considerando sua composição. Para isso, a definição de elemento foi fundamental.

Anos depois, em 1871, o químico russo Mendeleev alertou para a confusão estabelecida entre os termos elemento e substância simples.

Uma melhor compreensão do átomo, desenvolvida a partir do início do século XX, permitiu distinguir os hátomus dos diferentes elemêntos químicos com base nos números de prótons. Assim, atualmente, define-se elemento químico como um conjunto de hátomus com o mesmo número de prótons (número atômico).

Cada elemento químico apresenta três características básicas: nome, sín-bolo e número atômico. O nome dos elemêntos químicos, geralmente cunhado por aqueles quê os identificaram, traz significado relacionado à origem dêêsse elemento (por exemplo, o minério do qual foi extraído), aos astros do Sistema Solar ou à região onde foi identificado. Os elemêntos químicos podem, ainda, receber nomes de cientistas quê foram importantes para o desenvolvimento da Ciência.

Origem de alguns nomes atribuídos a elemêntos químicos quê compõem a tabéla periódica atual

Elemento |

Origem do nome |

|---|---|

Magnésio |

Em homenagem à península da Magnésia, região da Grécia. |

Escândio |

Em homenagem à Escandinávia, região em quê se localizam a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. |

Rutênio |

Em homenagem à Rutênia, antiga região em quê hoje se localiza parte da Rússia. |

Selênio |

Em grego, significa “resplendor da Lua”. |

Carbono |

Em latim, significa “carvão”. |

Einstênio |

Em homenagem a álbert Áinstain, físico teórico. |

A simbologia foi proposta por Berzelius, por volta de 1810, e é usada até hoje. Ela consiste na letra inicial maiúscula, sózínha ou seguida de uma segunda letra minúscula, dos nomes originais de cada elemento. Assim, por exemplo, o carbono é representado pela letra C; o cobre, ou cuprum em latim, por Cu; o ouro, ou aurum em latim, por Au; o hélio, ou helium em latim, por He; o potássio, ou kalium em latim, por K; o sódio, ou natrium em latim, por Na; e o fósforo, ou phosphorus em grego, por P.

O número atômico é a identidade do elemento químico, pois confere a ele suas características físicas e químicas.

Os primeiros elemêntos identificados foram aqueles encontrados naturalmente como substâncias simples, de fácil obtenção. Aos poucos, outros elemêntos foram identificados, inicialmente por meio de técnicas alquímicas e, depois, por meio de técnicas mais sofisticadas, propiciadas pelo avanço das Ciências da Natureza. Um exemplo é o alumínio, quê só pôdi sêr isolado por meio da eletrólise.

SOBRE

Eletrólise é o processo de decomposição de uma substância composta, fundida ou em solução, mediante a passagem de corrente elétrica.

Página cento e três

Organização dos elemêntos

A partir do século XVI, a quantidade de elemêntos químicos conhecidos aumentou consideravelmente, surgindo a necessidade de organizar as informações sobre eles em um modelo ordenado.

Em 1819, o físico-químico alemão Johann Ludwig Georg Meinecke (1781-1823) publicou um artigo no qual apresentou a ideia de quê haveria uma periodicidade nas propriedades dos elemêntos químicos. Ao estudar a afinidade entre alguns deles, considerou organizá-los em grupos, como enxofre, arsênio e fósforo; cloro, nitrogênio e iôdo; tungstênio, molibdênio e cromo; berílio e alumínio; bário e estrôncio etc. No entanto, a falta de precisão na determinação dos pesos atômicos dificultou o estabelecimento de relações claras.

Vários outros cientistas, como Humphry Davy (1778-1829), Louis-Jacques Thenard (1777-1857) e André-Marie Ampère (1775-1836), estudaram as semelhanças entre as propriedades de elemêntos e apresentaram classificações. Foi nesse contexto quê o químico alemão Johann uôlfgâm Döbereiner (1780-1849) apresentou suas tríades, quê ficaram conhecidas como tríades de Döbereiner.

Döbereiner notou quê certos elemêntos apresentavam propriedades químicas e físicas semelhantes, como reatividade e peso atômico (atual massa atômica), e podiam sêr organizados em grupos de três, as chamadas tríades. Um dos aspectos mais notáveis quê o cientista observou nelas foi quê o peso atômico do elemento do meio era aproximadamente a média aritmética dos pesos atômicos dos outros dois elemêntos do trio. Isso indicava uma regularidade numérica entre os elemêntos, o quê ajudou a estabelecer a ideia de quê as propriedades dos elemêntos poderiam estar relacionadas a seus pesos atômicos.

Acompanhe algumas tríades propostas por Döbereiner.

Cloro, bromo e iôdo |

Enxofre, selênio e telúrio |

Lítio, sódio e potássio |

Cálcio, estrôncio e bário |

O trabalho de Döbereiner foi muito importante para o desenvolvimento da Química da época, mas não prosperou por causa de algumas dificuldades, como a imprecisão do conceito de peso atômico e de seus valores. Apesar díssu, as tríades estimularam outros cientistas a buscar classificações e a determinar pesos atômicos de maneira mais precisa.

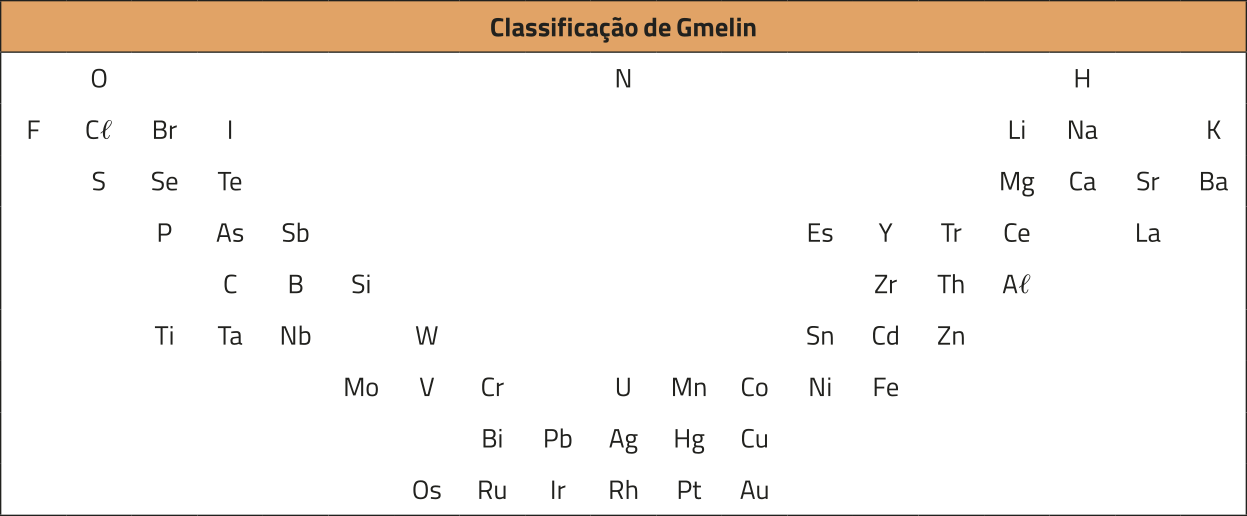

Um deles foi o químico alemão Leopold Gmelin (1788-1853), quê apresentou um qüadro em quê as tríades eram organizadas de modo quê as linhas agrupavam elemêntos com características semelhantes; os da esquerda seriam os mais eletronegativos, e os da direita, os mais eletropositivos (conceitos quê serão estudados posteriormente).

REFLITA

2 Em seu entendimento, por quê é necessário organizar os elementos químicos?

Página cento e quatro

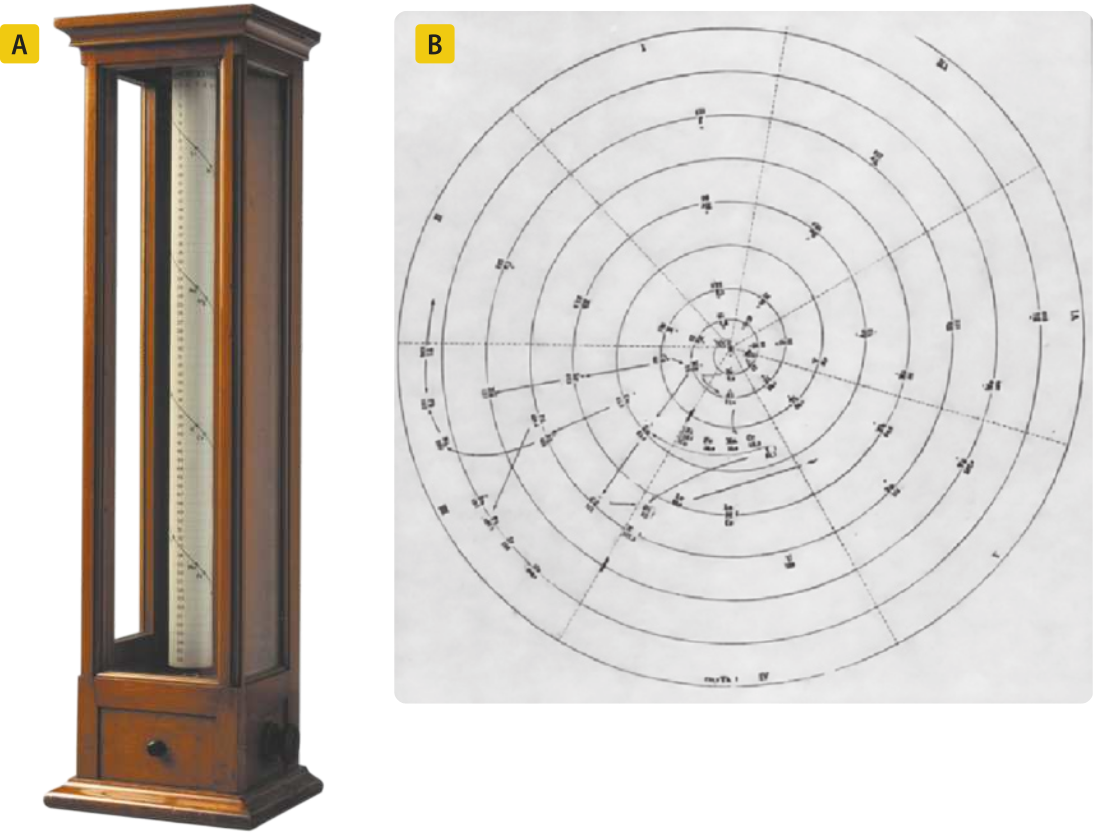

Outros cientistas, como o químico alemão Max von Pettenkofer (1818-1901), o químico, geólogo e mineralogista francês Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois (1820-1886) e o químico alemão Heinrich Adolph Baumhauer (1848-1926), também estudaram a questão da organização dos elemêntos, o quê levou à descoberta de outras relações entre eles e à proposição de outras classificações.

BAUMHAUER, Heinrich. tabéla periódica proposta por Baumhauer. In: MAAR, Juergen Heinrich; LENARDÃO, Eder João. A contribuição brasileira de Alcindo Flores Cabral à classificação periódica dos elemêntos. Scientiae Studia, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 773-798, 2012. p. 782. Disponível em: https://livro.pw/nefsh. Acesso em: 15 set. 2024.

Em 1864, o químico inglês Diôn Alexander Reina Newlands (1837-1898) propôs um arranjo dos elemêntos químicos em um modelo periódico de oitavas, similar ao das notas musicais. Essa proposta não foi bem aceita por seus contemporâneos, mas depois se mostrou lógica, pois já incorporava relações presentes na tabéla periódica atual, a qual será abordada mais adiante.

Página cento e cinco

AlGO A+

Alcindo Cabral e a classificação periódica dos elemêntos

Se achar conveniente, pedir aos estudantes quê pesquisem na internet informações sobre Alcindo Flores Cabral, brasileiro quê também se dedicou a buscar melhores formas de organizar os elemêntos químicos.

Alcindo Flores Cabral (1907-1982) nasceu em Tupanciretã (RS) e fez o curso de Capatazes Rurais em Viamão (RS). Após trabalhar em Bagé (RS), mudou-se para Pelotas (RS), onde trabalhou no Serviço de Fiscalização e Padronização da Secretaria de Agricultura, fiscalizando a exportação de alimentos, vinhos e outros produtos.

Estudou no Colégio Municipal Pelotense e, em 1941, ingressou na Escola de Agronomia Eliseu Maciel (hoje, Universidade Federal de Pelotas), onde se formou em Engenharia Agronômica aos 37 anos. Em 1946, foi nomeado professor de Química Analítica nessa escola.

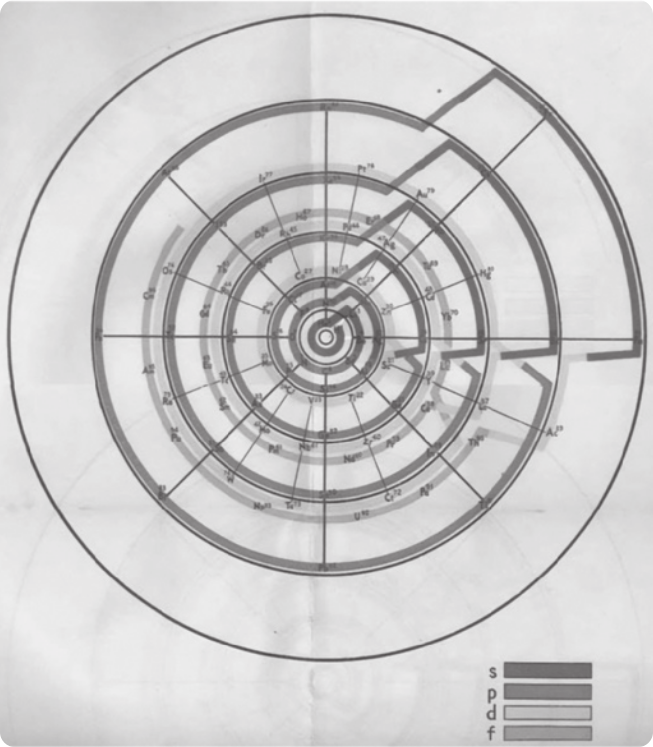

Entre os vários trabalhos publicados por Cabral, destaca-se a Classificação natural dos elemêntos, de 1946, na qual mostra uma forma diferente de apresentação dos elemêntos químicos, distribuindo-os em formato helicoidal. Ele considerou a distribuição eletrônica ao propor tal organização.

Possivelmente, por seus trabalhos não terem sido publicados em revistas científicas de circulação internacional, sua obra segue desconhecida, inclusive no Brasil.

CABRAL, Alcindo Flores. Classificação natural dos elemêntos: junho 1946. In: MAAR, Juergen Heinrich; LENARDÃO, Eder João. A contribuição brasileira de Alcindo Flores Cabral à classificação periódica dos elemêntos. Scientiae Studia, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 773-798, 2012. p. 787. Disponível em: https://livro.pw/nefsh. Acesso em: 15 set. 2024.

As sistematizações de Méyer e Mendeleev

Com o avanço no conhecimento a respeito das substâncias, de suas transformações e dos elemêntos químicos, mesmo quê de maneira difusa e pouco padronizada, propostas mais consistentes para a organização dos elemêntos químicos foram se desenvolvendo.

Duas dessas propostas resultaram dos trabalhos independentes de dois cientistas: do químico alemão Méyer e do químico russo Mendeleev.

Página cento e seis

Méyer propôs a organização dos elemêntos com base no estudo das propriedades físicas de óxidos de diferentes elemêntos químicos, como a dureza, a compressibilidade e a tempera-túra de ebulição. Em sua organização, apresentou 56 elemêntos químicos distribuídos em nove grupos e em fileiras horizontais. Essa disposição não incluía o hidrogênio e elemêntos cujos pesos atômicos ainda não haviam sido determinados com boa precisão.

Sistematização de Julius Lothar Méyer (1870)

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B 11,0 |

A(éli)" 7,3 |

In 113,4 |

Ti 202,7 |

|||||

C 11,97 |

Si 28 |

Sn 117,8 |

Pb 206,4 |

|||||

Ti 48 |

Zr 89,7 |

|||||||

N 14,01 |

P 30,9 |

As 74,9 |

Sb 122,1 |

Bi 207,5 |

||||

V 51,2 |

Nb 93,7 |

Ta 182,2 |

||||||

O 15,96 |

S 31,98 |

Se 78 |

Te 128 |

|||||

Cr 52,4 |

Mo 95,6 |

W 183,5 |

||||||

F 19,1 |

C(éli)" 35,58 |

Br 79,75 |

I 126,5 |

|||||

Mn 54,8 |

Ru 103,5 |

Os 198,6 |

||||||

Fe 55,9 |

Rh 104,1 |

Ir 196,7 |

||||||

Co/Ni 58,6 |

Pd 106,2 |

Pt 196,7 |

||||||

Li 7,1 |

Na 22,99 |

K 39,04 |

Rb 85,2 |

Cs 132,7 |

||||

Cu 63,3 |

Ag 107,66 |

Au 196,2 |

||||||

He 9,3 |

Mg 23,9 |

Ca 39,9 |

Sr 87,0 |

Ba 136,8 |

||||

Zn 64,9 |

Cd 111,6 |

Hg 199,8 |

Fonte: MAAR, Juergen Heinrich. História da química: segunda parte: de Lavoisiê ao sistema periódico. Florianópolis: Papa-Livro, 2011. p. 965.

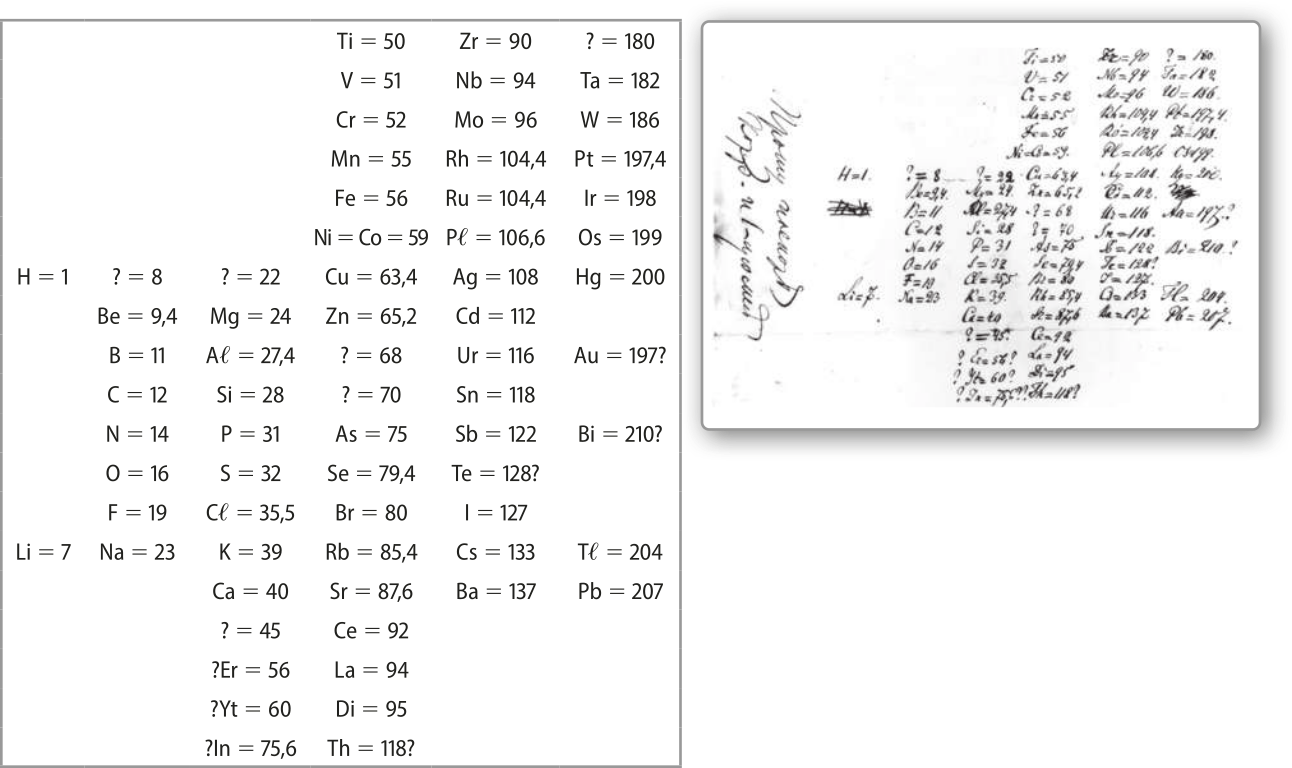

Já Mendeleev, após acompanhar os debates intensos quê ocorreram no Congresso de Karlsruhe, realizado em setembro de 1860, passou a distinguir com mais clareza o conceito de peso atômico, defendido pelo químico italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910). A busca pela periodicidade veio da necessidade pedagógica de ensinar Química. No livro didático Osnovy khimii (“Princípios de química”, em tradução livre), publicado em 1869, Mendeleev organizou os elemêntos com base nas propriedades físico-químicas como funções periódicas dos pesos atômicos. Em sua proposta, ele distribuiu os elemêntos com propriedades semelhantes em linhas horizontais, em ordem crescente de pesos atômicos, formando grupos. Hoje, a lei periódica proposta por Mendeleev é considerada uma das maiores generalizações no campo da Química. Sua tabéla periódica sistematizou os elemêntos químicos e abriu novas perspectivas para diversos estudos nessa Ciência.

Página cento e sete

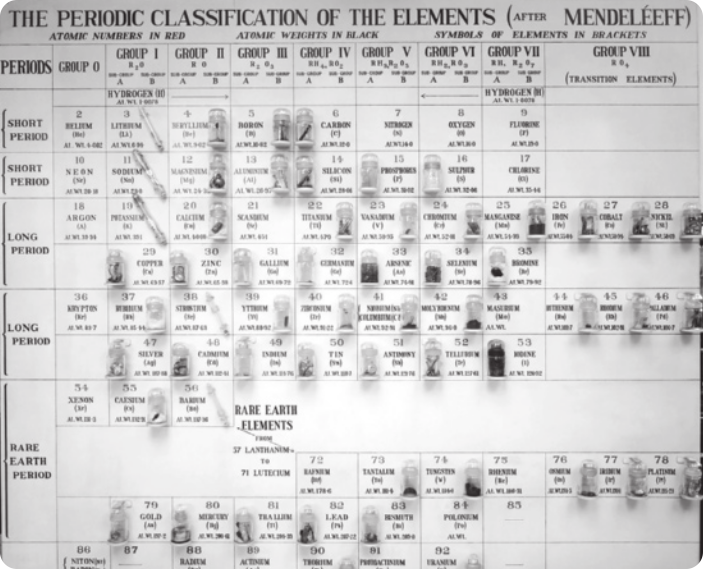

Verifique, a seguir, um manuscrito de 17 de fevereiro de 1869, em quê o cientista esboçou sua classificação periódica.

MENDELEEV, Dmitri Ivanovich. [Classificação periódica]. 1869. Manuscrito.

Mendeleev apresentou suas conclusões à Sociedade Russa de Química em 1869, e elas podem sêr resumidas da maneira a seguir.

• Ao organizar os elemêntos em ordem crescente de peso atômico, percebe-se uma repetição clara de suas propriedades.

• Elementos com propriedades químicas semelhantes têm pesos atômicos iguais, aproximadamente iguais (como platina, irídio e ósmio) ou crescentes de maneira regular (como potássio, rubídio e césio).

• A organização dos elemêntos ou dos grupos de elemêntos seguindo a ordem crescente de peso atômico está relacionada às valências e às propriedades químicas, como evidenciado pelas séries do lítio, do berílio, do bário, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do ferro.

• É possível prever a descoberta de elemêntos ainda desconhecidos, como aqueles similares ao alumínio e ao silício, cujos pesos atômicos estariam entre 65 e 75.

Com relação a esse último item, Mendeleev chamou esses elemêntos análogos ao alumínio e ao silício de eka-alumínio (identificado posteriormente em 1875 e nomeado gálio) e eka-silício (identificado somente em 1886 e nomeado germânio), respectivamente. Imprecisões nas medidas dos pesos atômicos levaram a êêrros quê, posteriormente, foram corrigidos. O processo de corrigir êêrros e aprimorar teorias é inerente às Ciências.

SOBRE

Eka é uma palavra em sânscrito quê significa “um”. O uso dos prefixos eka-, dvie tri- por Mendeleev, “um”, “dois” e “três”, respectivamente, tinha o propósito de indicar onde o elemento predito por ele apareceria após um elemento conhecido. Dessa forma, o gálio (eka--alumínio) ocuparia o primeiro espaço vazio após o alumínio.

Página cento e oito

O próprio Mendeleev reconhecia quê sua tabéla não era perfeita. Mesmo em sua nova versão, proposta em 1871, em quê ele organizava os elemêntos em colunas verticais, separando-os por grupos e acrescentando informações sobre a reatividade de cada elemento, ainda havia inconsistências. As propriedades de alguns elemêntos não se alinhavam exatamente com suas posições na tabéla, havia inversões nos pesos atômicos, a posição do hidrogênio era incerta, e, posteriormente, com a descoberta dos gases nobres e das terras-raras, não havia espaço adequado para eles na sua classificação.

O nome Mendeleev também é grafado Mendeleiev em português.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Neste livro, há dois capítulos quê trazem aspectos biográficos de Mendeleev e um pouco da história da concepção da tabéla periódica.

STRATHERN, poou. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da química. Tradução: Maria Luiza Xavier de Almeida Borges. Rio de Janeiro: Zarrár, 2002.

A contribuição de Moseley

Em 1913, o físico inglês ênrri Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915), realizando experimentos com difração de raios Xís, verificou quê os números de prótons dos hátomus de um mesmo elemento químico eram iguais e o comportamento dos hátomus estava relacionado com a quantidade de prótons no núcleo. Com base nessas conclusões, ele propôs quê os elemêntos, antes organizados conforme valores crescentes de peso atômico, fossem ordenados de acôr-do com os valores crescentes de número atômico.

Moseley também demonstrou quê não existem elemêntos químicos mais leves do quê o hidrogênio, nem elemêntos entre o hidrogênio e o hélio. Lembre-se de quê, naquela época, vários elemêntos estavam previstos, mas ainda não haviam sido identificados.

À medida quê outros elemêntos eram identificados e pesquisas geravam dados mais precisos, alterações eram feitas na tabéla periódica. As últimas alterações significativas resultaram da identificação do plutônio, em 1940, e de outros elemêntos transurânicos (com número atômico maior quê o do urânio). O envolvimento do químico estadunidense Glenn teodór Seaborg (1912-1999) na descoberta e no estudo de dez dêêsses elemêntos proporcionou a ele o Prêmio Nobél de Química em 1951, compartilhado com o físico éduim Mattison McMillan (1907-1991), o primeiro a produzir hátomus de neptúnio. Seaborg desenvolvê-u o conceito de actinídeos e a inserção da série dêêsses elemêntos abaixo da série dos lantanídeos, como aparece nas tabélas periódicas atuáis. Em homenagem a esse cientista, o elemento 106 é chamado de seabórgio.

Com a contribuição de vários cientistas, a tabéla periódica proposta por Mendeleev chegou à configuração atualmente apresentada. Como qualquer produto da Ciência, ela não está finalizada, é constantemente atualizada e passa por pequenas alterações.

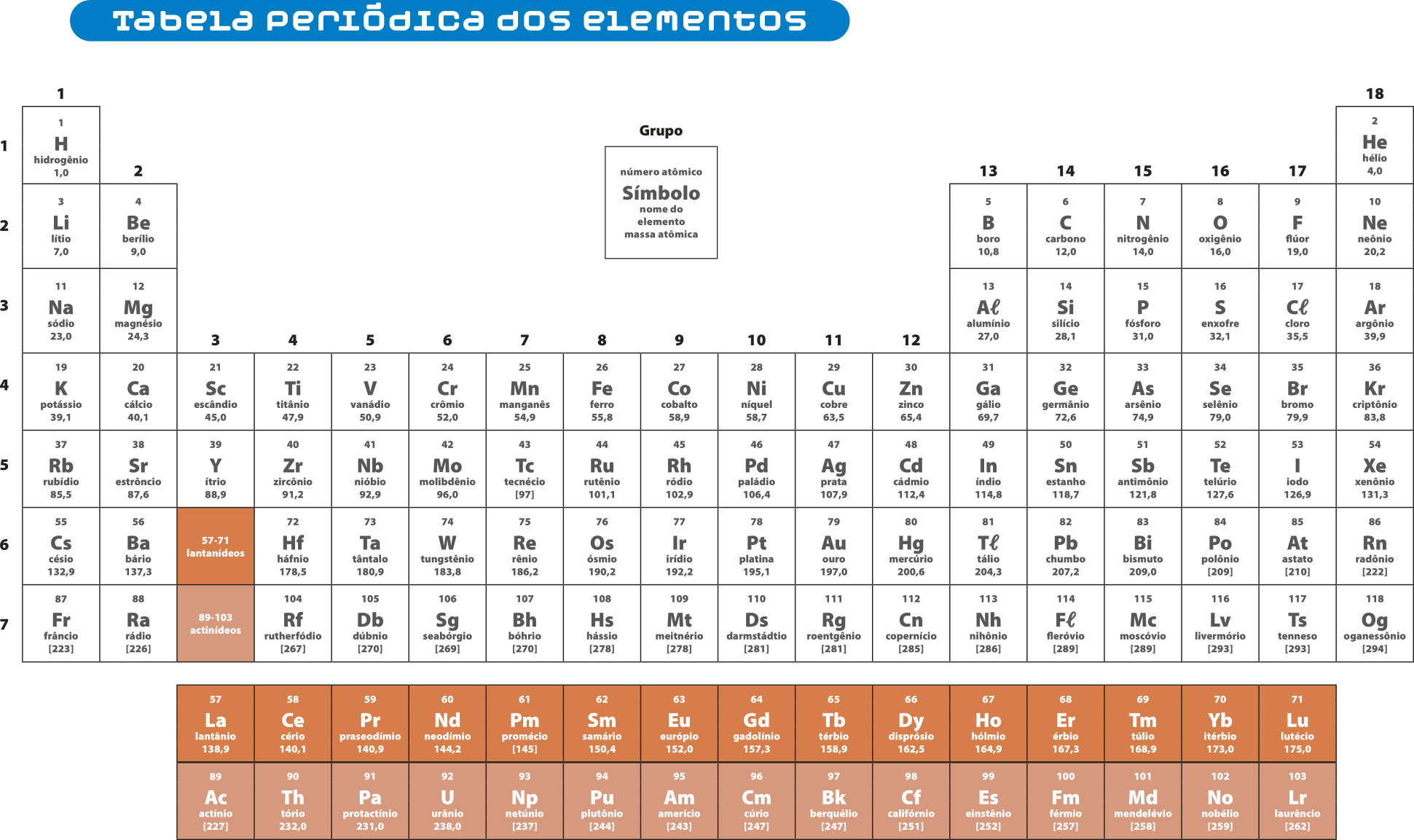

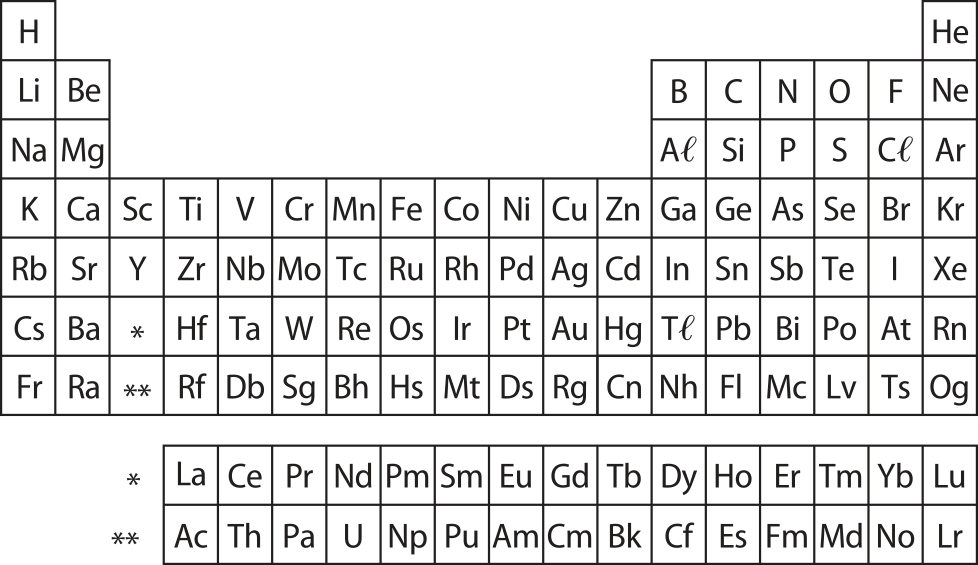

A tabéla periódica é dividida em dezoito grupos e sete períodos. O quadrado isolado na representação indica as informações constantes em cada posição: número atômico, sín-bolo e massa atômica. Para alguns elemêntos químicos radioativos, utiliza-se o número de massa dos isótopos mais estáveis, apresentado na última linha, depois do sín-bolo, entre colchetes.

Página cento e nove

Fontes: INTERNÉTIONAL UNION OF PURE END APLÁIEDI QUÊMESTRI. IUPAC periodic table ÓF the elements. [S. l.]: IUPAC, c2018. Disponível em: https://livro.pw/cvkpw. MEIJA, Juris éti áu. Atomic weights ÓF the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure ênd Applied Chemistry, [s. l.], v. 88, n. 3, p. 265-291, 2016. Disponível em: https://livro.pw/jyuee. Acessos em: 17 set. 2024.

Página cento e dez

Entendendo e utilizando a tabéla periódica

A tabéla periódica moderna é uma ferramenta importante porque sistematiza um conjunto de informações sobre os elemêntos químicos e as substâncias formadas por eles.

Como já mencionado, ela é formada por sete linhas horizontais, denominadas períodos, e dezoito colunas verticais, denominadas grupos.

O número do período indica o número de níveis (camadas) de elétrons em hátomus neutros no estado fundamental. Ou seja, os hátomus dos elemêntos químicos do primeiro período têm um nível (camada K), os do segundo têm dois níveis (camadas K e L), e assim sucessivamente.

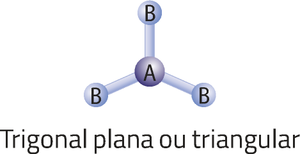

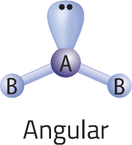

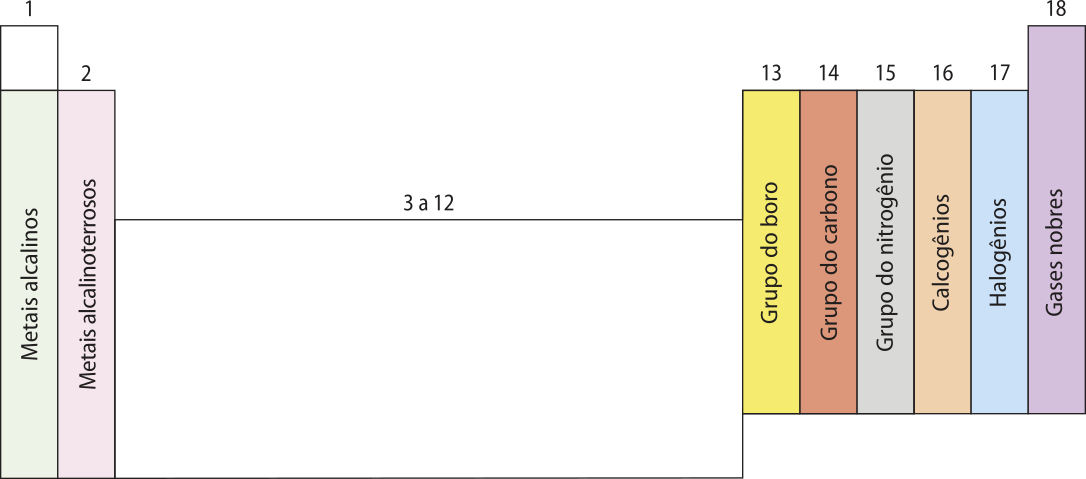

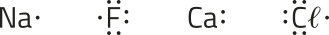

Os grupos reúnem hátomus de elemêntos químicos quê apresentam o mesmo número de elétrons no nível mais externo (a camada de valência), tendendo a formár ligações de mesma natureza e a participar de reações químicas do mesmo tipo. Eles são numerados de 1 a 18, mas alguns recebem nomes específicos, com base na origem e nas características físico-químicas das substâncias simples formadas por hátomus dêêsses elemêntos. Os elemêntos dos grupos 1, 2 e 13 a 18 são chamados de elemêntos representativos; os dos grupos 3 a 12, de elemêntos de transição; e os lantanídeos e os actinídeos, de elemêntos de transição interna.

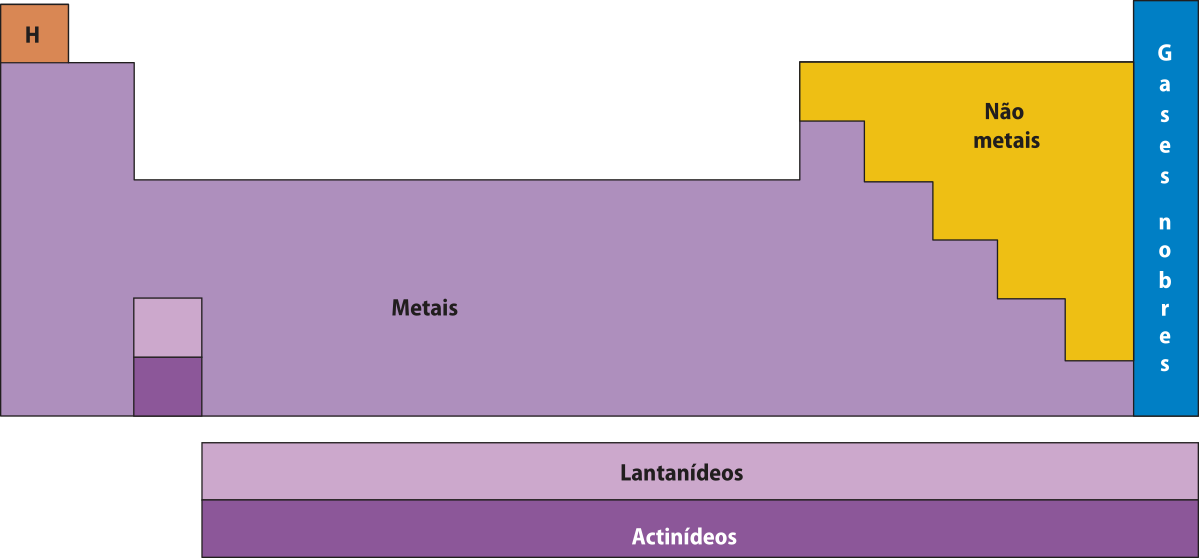

Os elemêntos da tabéla periódica também são classificados, de maneira mais geral, em gases nobres, não metais, metais e hidrogênio.

Os gases nobres são substâncias pouco reativas quê tendem a formár substâncias monoatômicas. Apresentam alta estabilidade em razão da configuração eletrônica de seus hátomus, quê têm a camada de valência totalmente preenchida.

REFLITA

3 Com tantas informações na tabéla periódica, o quê você considera necessário saber de côr?

Página cento e onze

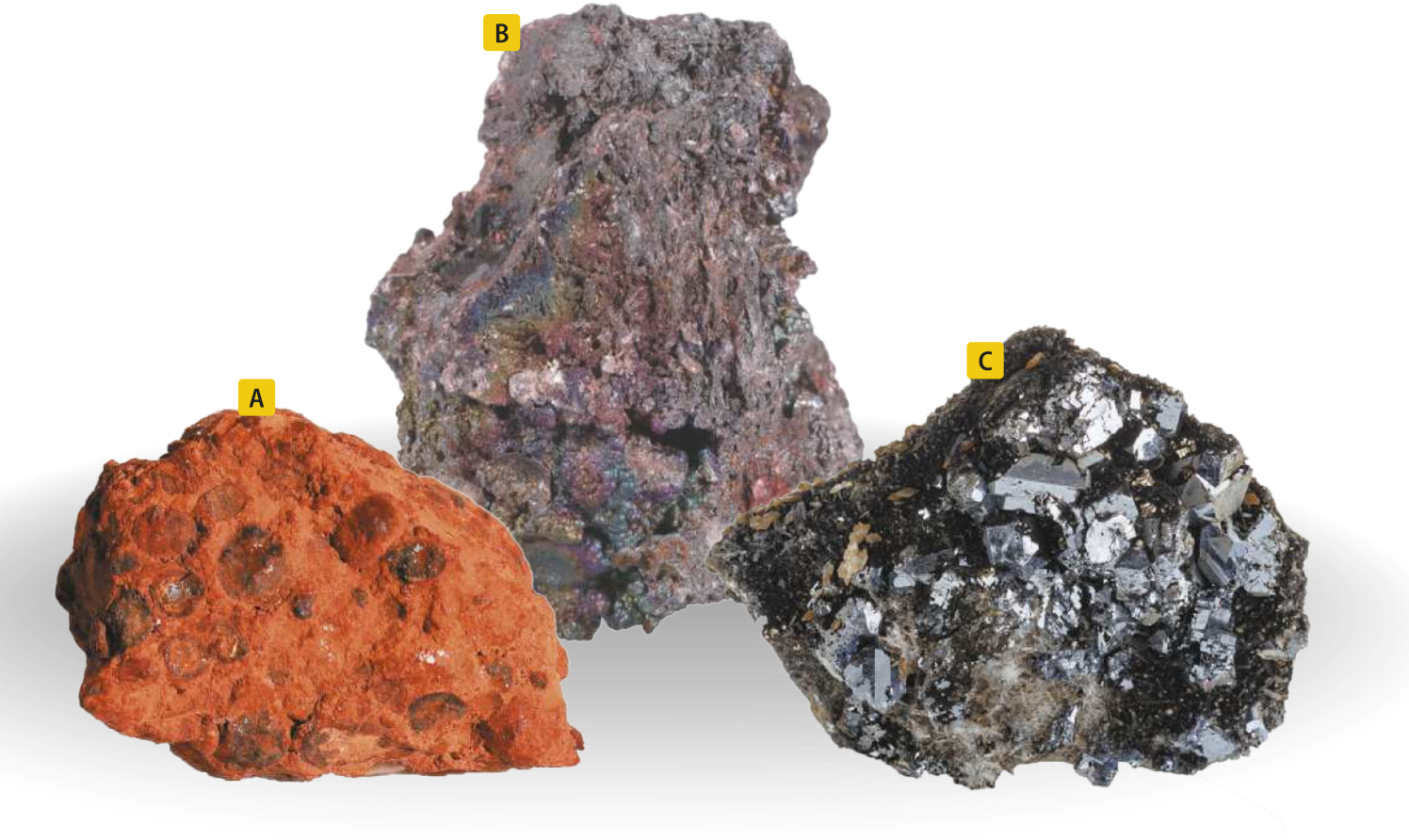

Os não metais correspondem a elemêntos químicos cujos hátomus têm a tendência de receber elétrons e de formár íons negativos (ânions) ou de compartilhar elétrons em ligações covalentes (conceitos estudados em Tema posterior). Em geral, formam substâncias quê apresentam baixa condutividade elétrica (exceto o carbono grafite), baixa condutividade térmica e formam substâncias quê têm baixas tempera-túras de fusão e de ebulição. Geralmente, são encontrados na natureza na forma de substâncias simples, de sais e de óxidos. Constituem o maior percentual em massa dos organismos vivos.

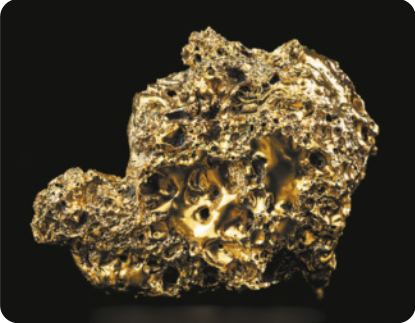

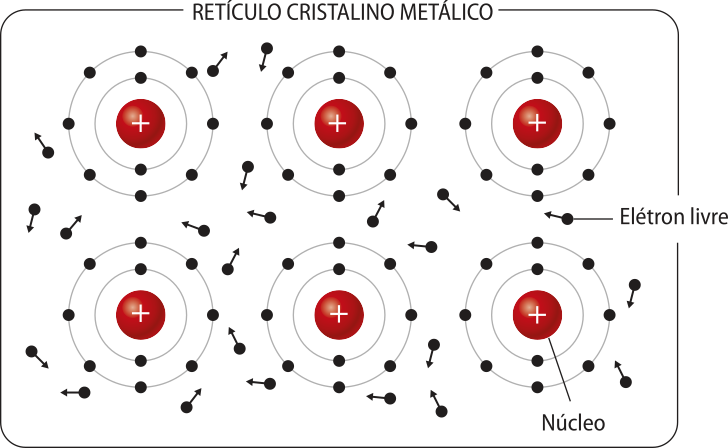

Os metais correspondem a elemêntos químicos cujos hátomus têm a tendência de transferir elétrons e de formár íons positivos (cátions; conceito estudado em Tema posterior). Em geral, apresentam brilho característico, tendem a sêr maleáveis e bons condutores de calor e de eletricidade e formam substâncias quê têm altas tempera-túras de fusão e de ebulição. São encontrados na crôsta terrestre na forma de óxidos, sulfetos ou sais.

Não há consenso sobre a posição do hidrogênio na tabéla periódica. Com maior freqüência, ele é posicionado acima do lítio em razão da similaridade de configuração eletrônica. Quando se considera a reatividade e a capacidade d fórmar ligações, ele é posicionado sobre o flúor. Por ter características tão próprias, muitas vezes o hidrogênio é posicionado no centro da tabéla periódica, de forma deslocada dos demais elemêntos químicos. É um elemento químico singular, de propriedades únicas. Por isso, deve sêr classificado à parte. Os hátomus dêêsse elemento têm a tendência de receber um elétron e de formár um íon negativo (ânion hidreto – H−), como os não metais; também podem transferir um elétron e formár um íon positivo (cátion hidrogênio ou próton – H+).

Página cento e doze

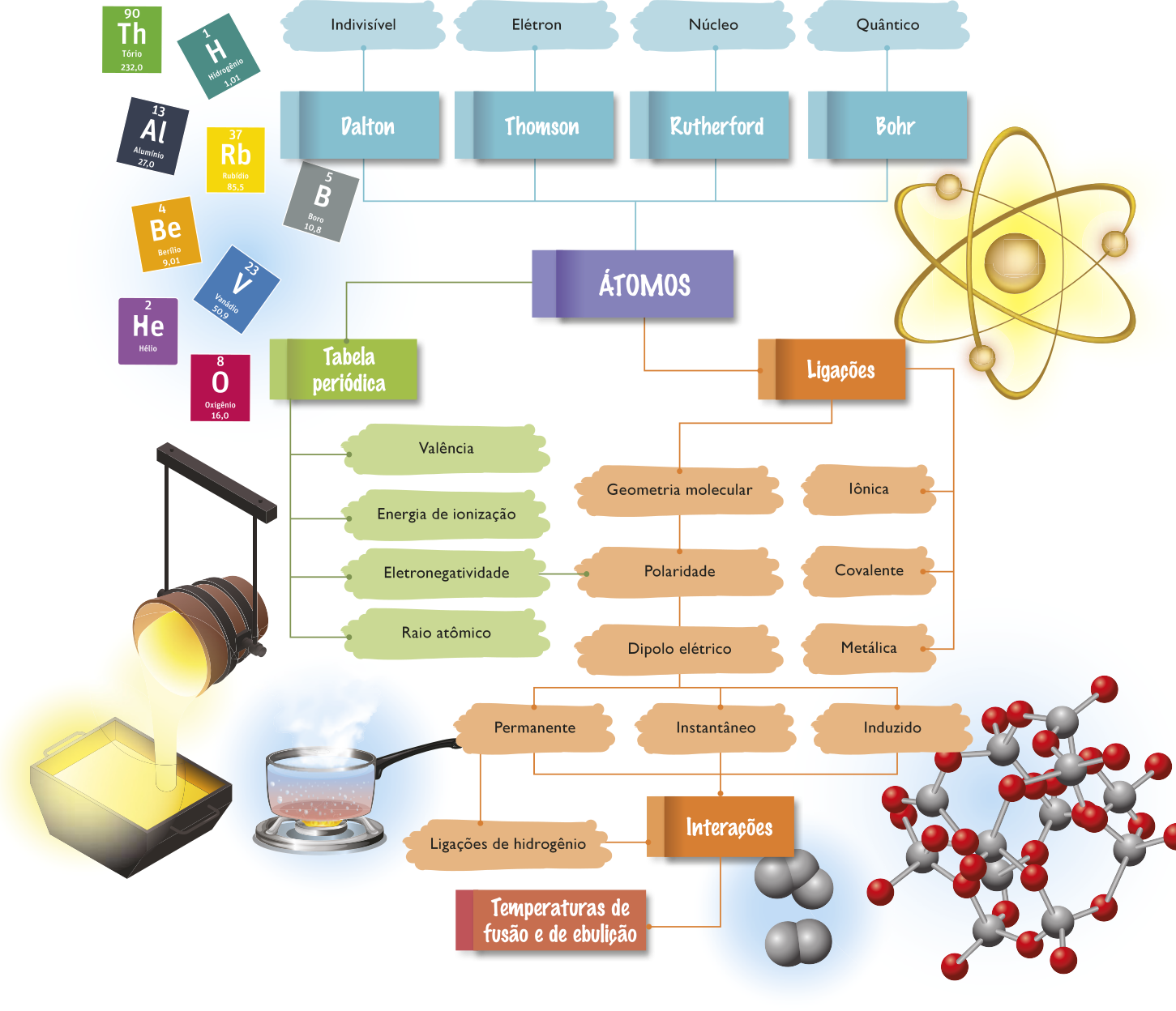

Propriedades periódicas

As propriedades características dos elemêntos químicos quê se repetem em intervalos definidos na tabéla periódica em função do número atômico são chamadas de propriedades periódicas. Entre elas serão estudados o raio atômico, a energia de ionização e a eletronegatividade.

É importante frisar quê a tabéla periódica é uma ferramenta de consulta, por isso não é necessário decorar as setas indicativas das tendências de variação dessas propriedades.

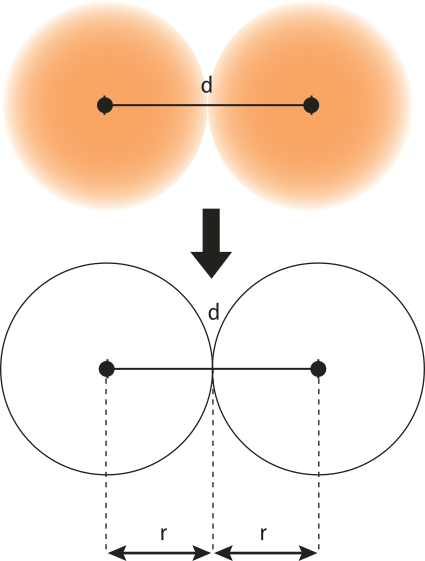

Raio atômico

Como estudado, os hátomus são formados por um núcleo e pela região onde se encontram os elétrons (eletrosfera). É difícil medir o espaço quê um átomo ocupa porque não se trata de uma estrutura rígida. Para fazer isso, é preciso considerá-lo como uma esféra rígida e definir o raio atômico (r) como a mêtáde da distância (d) entre os núcleos de dois hátomus adjacentes (distância internuclear) do mesmo elemento químico no estado sólido. Geralmente, a medida de raio atômico é expressa em picometro (pm), sêndo 1 pm igual a 10−12 m, ou em angstrom (Å), quê equivale a 100 pm.

Fonte da figura do raio atômico: étkins, píter; diônes, Loretta; LAVERMAN, Leroy. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Tradução: Félix José Nonnenmacher. 7. ed. Porto Alegre: búkmã, 2018. p. 40.

Em razão da dificuldade prática de medir raios de hátomus, um modo comum de fazê-lo é considerar os hátomus ligados em uma substância simples. Por métodos instrumentais, é possível determinar o raio covalente, definido como a mêtáde da distância entre dois hátomus iguais em uma estrutura cristalina de sua substância simples.

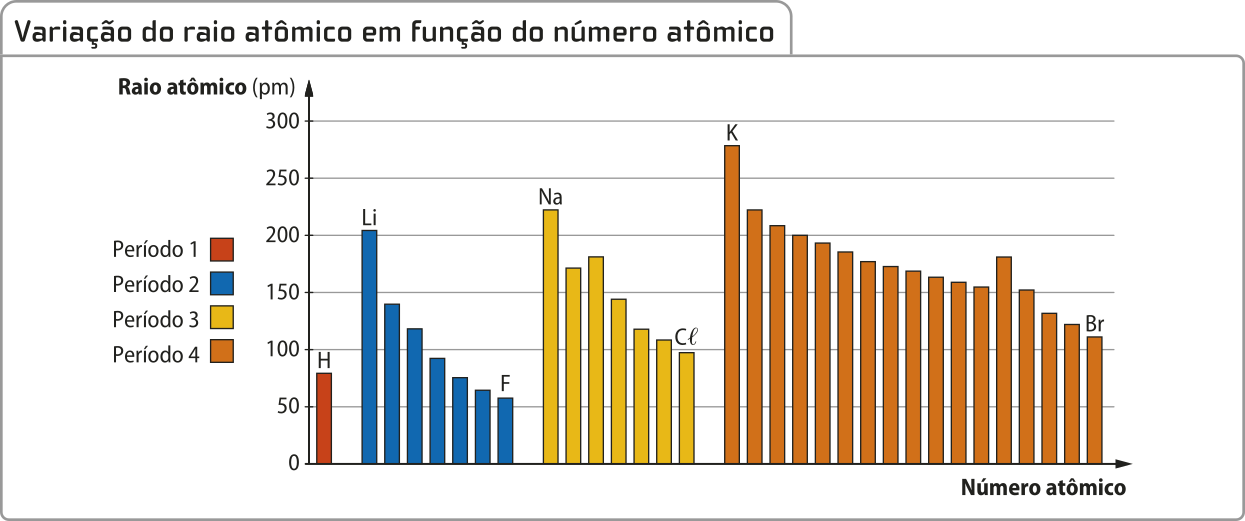

O raio atômico depende, principalmente, do número atômico (carga nuclear), da quantidade de elétrons na eletrosfera e da quantidade de níveis de energia. O gráfico a seguir representa os raios atômicos de alguns dos elemêntos dos períodos 1 a 4 da tabéla periódica. Podem-se notar duas tendências.

Fonte: GONÇALVES, J. C. tabéla atômica interdisciplinar. 39. ed. Curitiba: Atômica, 2016. p. 238.

Página cento e treze

Note quê, em cada período, o raio atômico diminui com o aumento do número atômico. A explicação para esse padrão observado, conforme se vai da esquerda para a direita em um mesmo período da tabéla periódica, é quê o número atômico (Z) aumenta e, portanto, aumenta a carga nuclear, provocando uma maior fôrça de atração elétros-tática entre o núcleo (de carga positiva) e as camadas eletrônicas da eletrosfera (de carga negativa).

Considere o hidrogênio (H) e o grupo dos metais alcalinos (Li, Na e K). Note quê o raio atômico também aumenta. Esse padrão é verificado em todos os grupos, conforme se vai de cima para baixo em um mesmo grupo da tabéla periódica. O aumento do raio atômico ocorre em razão do aumento do número de níveis de energia (ou camadas eletrônicas) nos hátomus.

Em resumo, os elemêntos químicos cujos hátomus têm maior raio estão localizados na parte esquerda e inferior da tabéla periódica, enquanto os de menor raio estão localizados na parte direita superior da tabéla periódica. Acompanhe essa tendência no esquema a seguir.

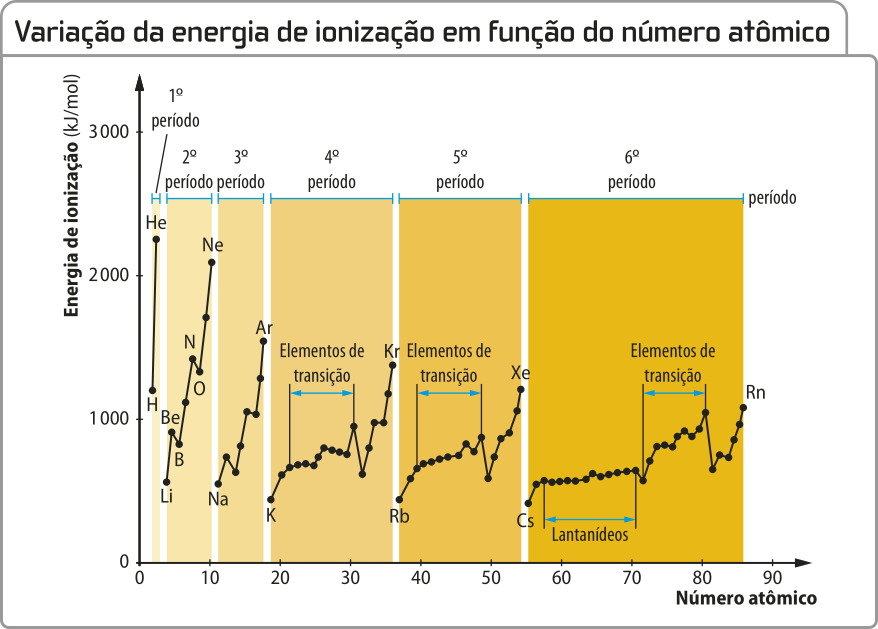

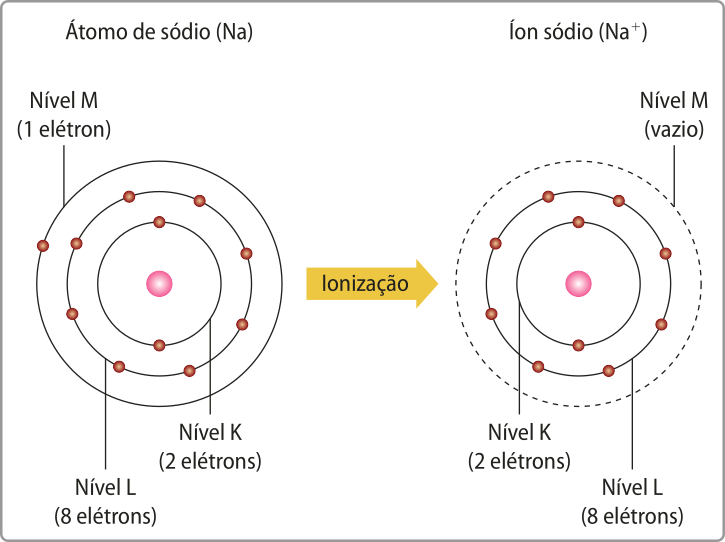

Energia de ionização

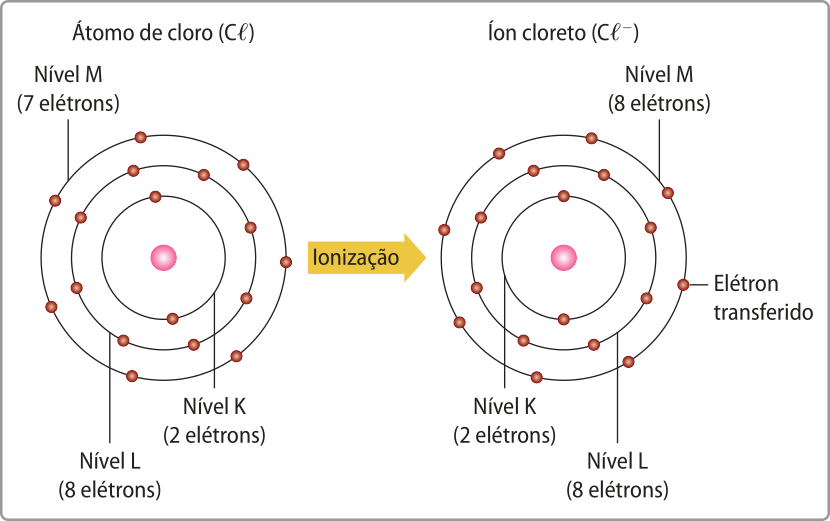

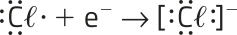

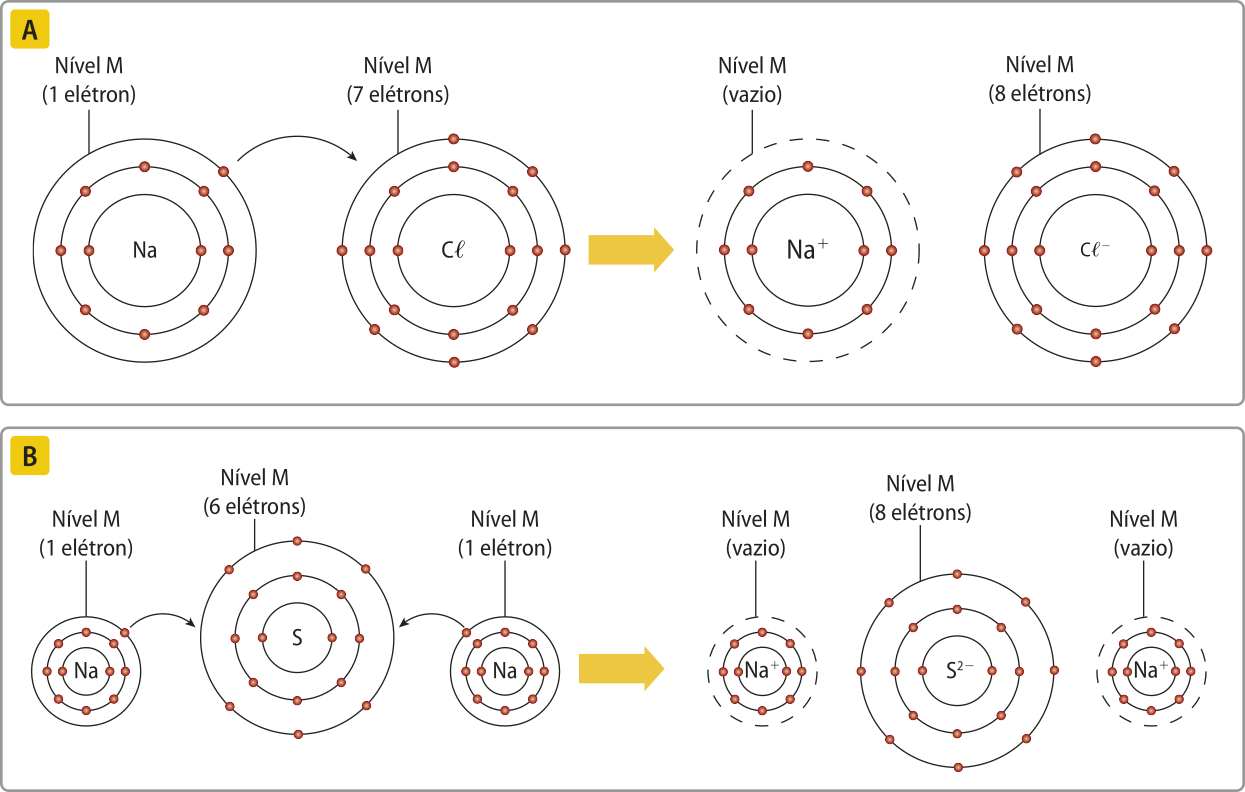

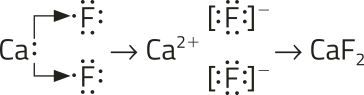

Os hátomus podem transferir elétrons, formando íons em um processo quê envolve energia denominado ionização (assunto quê será retomado e aprofundado no próximo Tema). A energia necessária para retirar um elétron da camada mais externa de um átomo neutro, no estado gasoso, transformando-o em cátion, é chamada primeira energia de ionização ou potencial de ionização. A segunda energia de ionização é a energia para retirar o segundo elétron, e assim por diante. Elas têm um papel importante para a determinação das energias dos diferentes níveis.

Pode-se afirmar quê, em geral, a energia de ionização aumenta à medida quê elétrons são retirados de um átomo. Isso ocorre porque há uma diminuição da repulsão entre eles e/ou do número de níveis, resultando na diminuição do raio atômico. Como estudado, um raio menor significa maior fôrça de atração entre a eletrosfera e o núcleo, portanto uma energia mais elevada é necessária para a remoção de um elétron.

Página cento e quatorze

O gráfico a seguir representa as primeiras energias de ionização dos elemêntos dos períodos 1 a 6 da tabéla periódica.

Note quê, com o aumento do número atômico, a energia de ionização aumenta no período.

Isso porque quanto maior for o número atômico, maior será a fôrça de atração entre o núcleo e os elétrons e, portanto, maior será a energia necessária para remover um elétron dêêsse átomo.

Para compreender a tendência nos grupos, como exemplo, analise os extremos das curvas, formados pêlos gases nobres (picos) ou pêlos metais alcalinos (vales). Ao observar os valores da energia de ionização, percebe-se quê, à medida quê o número atômico aumenta, a energia de ionização diminui. Dessa forma, conforme aumenta o número atômico em um grupo, aumentam também a quantidade de camadas eletrônicas (e o raio atômico) e a distância entre o elétron da camada mais externa e o núcleo atômico, resultando em menor atração elétros-tática entre eles. Assim, quanto maior for o número atômico em um grupo, menor será a energia necessária para remover um elétron dêêsse átomo.

Fonte: GONÇALVES, J. C. tabéla atômica interdisciplinar. 39. ed. Curitiba: Atômica, 2016. p. 239.

A maioria dos valores de energia de ionização é teórica, pois não póde sêr determinada êsperimentalmente, uma vez que nêm todos os hátomus podem sêr obtidos isolados no estado gasoso.

Acompanhe um resumo dessas tendências na representação a seguir.

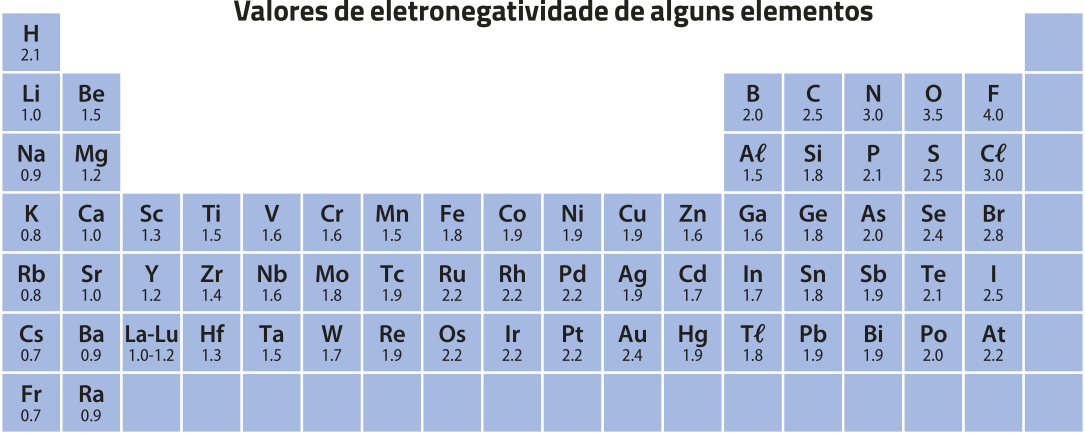

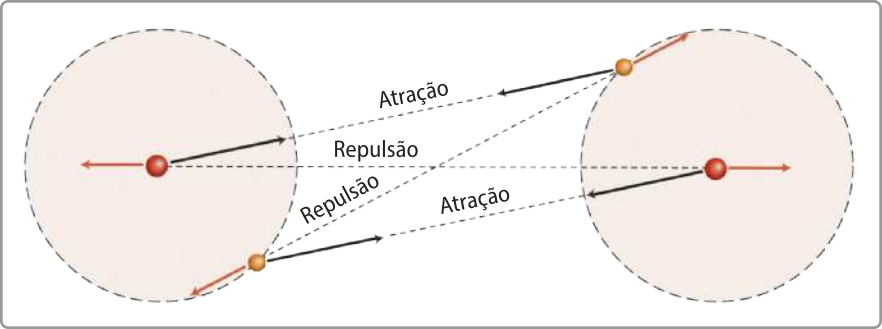

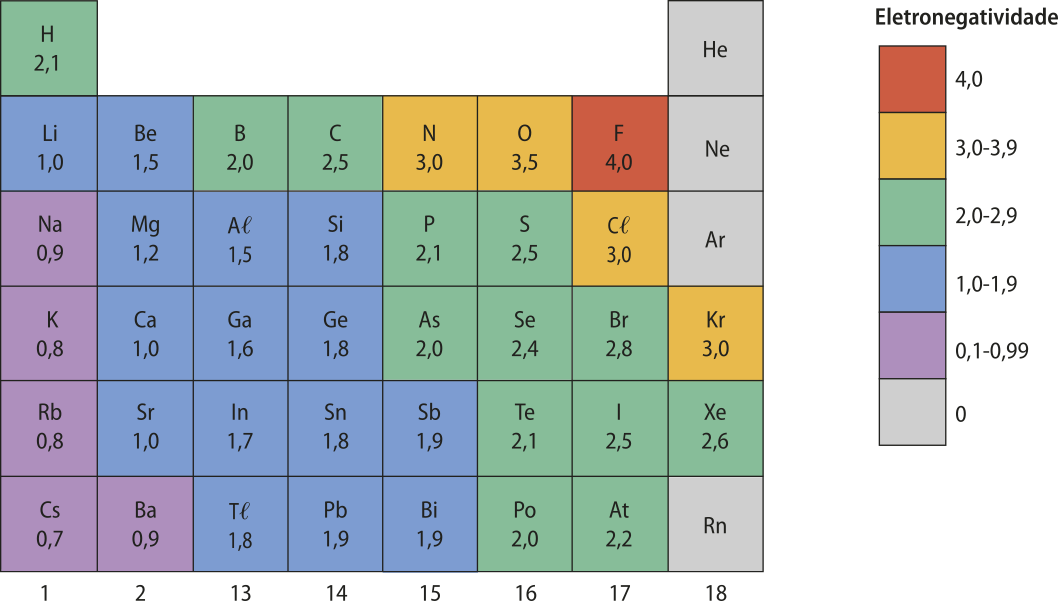

Eletronegatividade

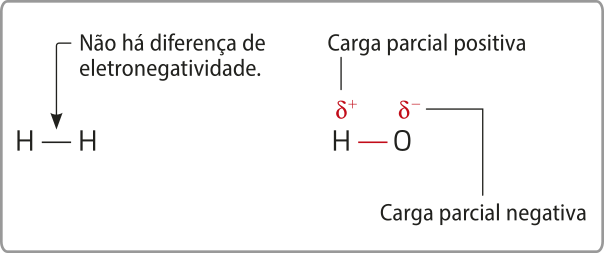

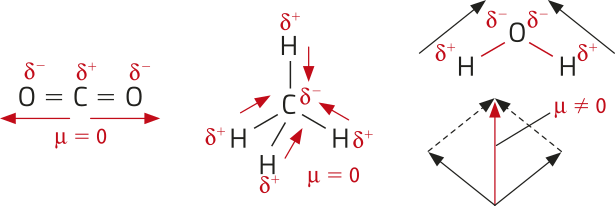

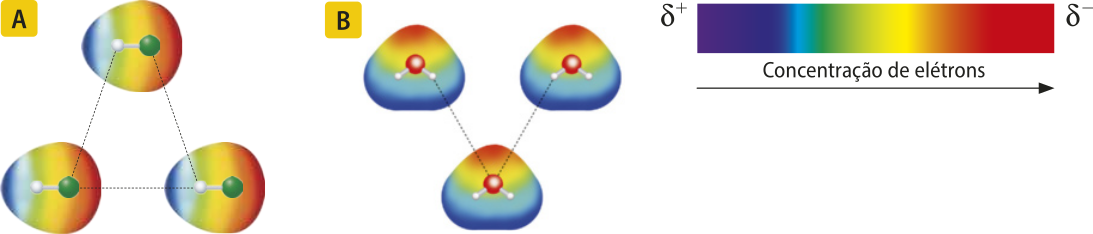

Conforme o quê foi estudado, os hátomus têm núcleos carregados positivamente, envoutos por um conjunto de elétrons (de carga negativa), distribuídos em níveis ou camadas eletrônicas. Quando dois hátomus se aproximam, o núcleo de um atrai elétrons do outro, e vice-versa. Eventualmente, esses hátomus podem unir-se por meio de uma ligação química (assunto quê será discutido nos próximos Temas).

Página cento e quinze

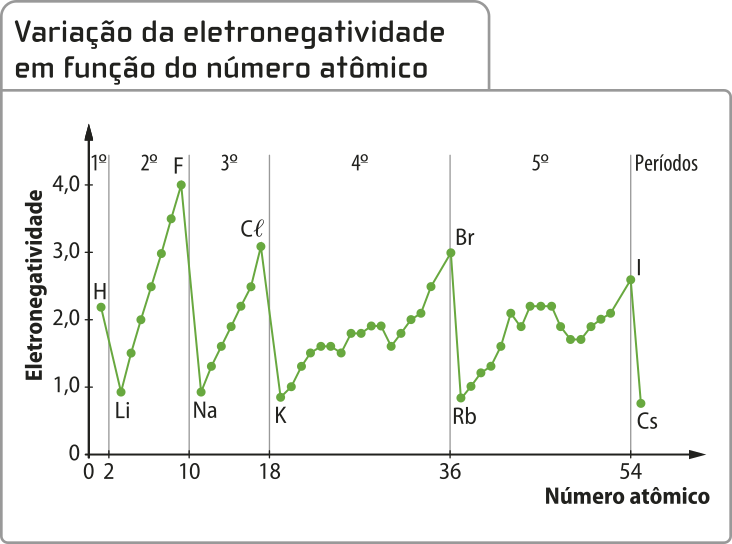

Em 1932, o químico estadunidense Láinus Cal Pauling (1901-1994) propôs o conceito de eletronegatividade, quê póde sêr definida como a capacidade de um átomo de um elemento químico de atrair elétrons envolvidos em uma ligação para si.

Com base nesse conceito, Pauling propôs uma escala de eletronegatividade, com valores (sem unidade de medida) quê varíam de 4,0 (valor mais alto, atribuído ao flúor) a 0,7 (valor mais baixo, atribuído ao césio e ao frâncio), para os hátomus dos diferentes elemêntos químicos.

Fonte: CHANG, Raymond. Chemistry. 10th ed. níu iórk: macrau Hill, 2010. p. 378.

A eletronegatividade é uma propriedade quê também está relacionada com a carga do núcleo e o tamãnho do átomo (raio atômico). Ela aumenta de maneira invérsa ao tamãnho dos hátomus. Por isso, em um mesmo período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Já nos grupos, ela aumenta de baixo para cima. Como os gases nobres são casos diferenciados, pois apresentam estruturas eletrônicas estáveis, pode-se desconsiderá-los em relação à eletronegatividade.

O gráfico a seguir representa eletronegatividade dos elemêntos dos períodos 1 a 5 da tabéla periódica.

Metais, d fórma geral, têm os menóres valores de eletronegatividade, situando-se geralmente abaixo do valor de 2,0 (uma exceção importante é o ouro, quê tem eletronegatividade semelhante à do carbono), o quê explica a tendência geral dêêsses elemêntos de transferir elétrons. Os não metais têm valor de eletronegatividade, em geral, acima de 2,2 (uma exceção importante é o boro) e, por esse motivo, estão mais suscetíveis a receber elétrons ou a compartilhá-los em ligações covalentes. O hidrogênio tem eletronegatividade de 2,1, um valor intermediário entre os elemêntos metálicos e não metálicos.

Fonte: GONÇALVES, J. C. tabéla atômica interdisciplinar. 39. ed. Curitiba: Atômica, 2016. p. 240.

Página cento e dezesseis

FORMAÇÃO CIDADÃ

A tabéla periódica e a literatura

Primo Levi (1919-1987) foi um escritor e químico italiano, mais conhecido por suas obras quê exploram a experiência humana e as tragédias do Holocausto. Nascido em 1919, Levi sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e usou sua formação em química como uma lente para interpretar o mundo. Em muitos de seus escritos, ele aborda a relação entre Ciência e vida, sempre com uma sensibilidade profunda para a condição humana.

Uma de suas obras mais conhecidas, A tabéla periódica, publicada em 1975, é uma coleção de contos autobiográficos quê misturam Ciência, memória e reflekção filosófica. Cada capítulo é nomeado com base em um elemento químico, quê sérve como ponto de partida para Levi explorar episódios de sua vida, desde sua juventude como estudante de Química até suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial. Os elemêntos, além de desempenharem papéis científicos, se tornam metáforas poderosas para sentimentos, eventos e pessoas.

O livro é celebrado não só pela originalidade da sua estrutura, mas também pela maneira como Levi consegue fundir a exatidão científica com uma narrativa profundamente pessoal. A tabéla periódica é tanto um tributo à química quanto à resistência e à sobrevivência humanas, mostrando como a Ciência póde sêr uma forma de entender o caos do mundo ao nosso redor.

LEVI, Primo. O sistema periódico. Lisboa: Dom Quixote, 2017.

ATIVIDADES

1. De quê forma o livro A tabéla periódica mostra quê a química póde sêr uma maneira de entender a vida e a experiência humana?

2. Como Primo Levi consegue unir literatura e química no livro A tabéla periódica?

3. Inspirado na ideia de contos autobiográficos envolvendo elemêntos químicos, escrêeva um pequeno conto (que não precisa sêr necessariamente autobiográfico) explorando um elemento presente ou não no livro de Primo Levi. Antes de escrever, pesquise as propriedades do elemento escolhido e tente incluir as informações obtidas no conto.

Página cento e dezessete

ATIVIDADES

1. Pelo quê você estudou até o momento sobre a tabéla periódica, faça uma produção textual para apresentar a outras pessoas quê não estudaram esse assunto a importânssia e a relevância dêêsse conhecimento construído pela comunidade científica nos últimos séculos.