UNIDADE

3

QUANTIFICANDO A MATÉRIA

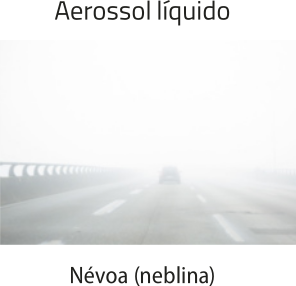

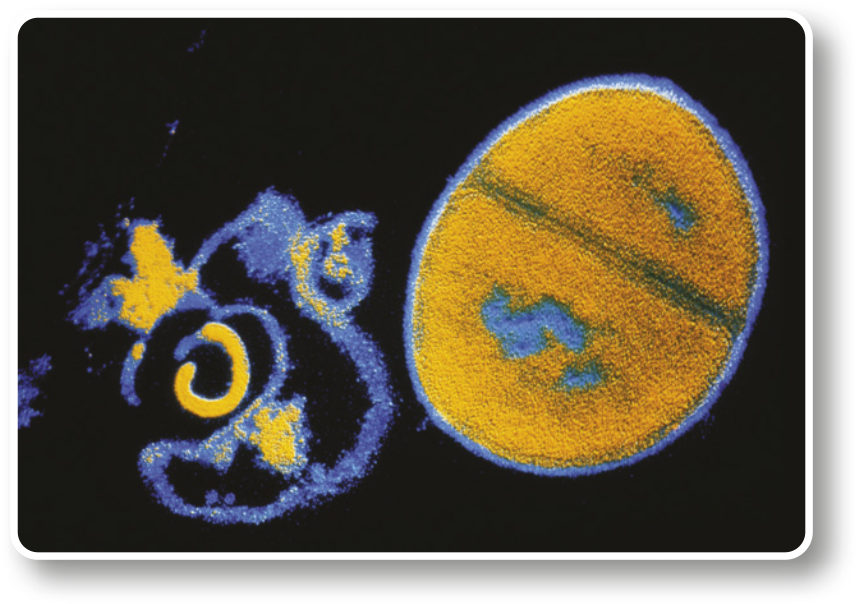

O sêr humano sempre buscou ferramentas e padrões para realizar medições com os mais variados propósitos. Desde a Antigüidade, partes do corpo e alguns objetos são usados como referência, como no caso da unidade pé, ainda usada para medir a altitude de aviões. A medição está presente em diversas áreas do conhecimento. Na Química, ela é fundamental para o estudo da composição, da estrutura e da transformação de substâncias, pois exige métodos específicos para estabelecer relação entre grandezas, como massa e volume, e entre essas grandezas e a quantidade aproximada de partículas. Na imagem, registro de um vírus Epstein-Barr, causador de um dos tipos de herpes, cujo diâmetro está na escala nanométrica, sêndo de aproximadamente 200 nm (imagem de microscopía eletrônica, aumento aproximado de 860 mil vezes; colorida artificialmente).

Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.

1. Pesquise outros exemplos de medições feitas com partes do corpo ou com objetos usados na Antigüidade quê ainda são utilizadas atualmente.

2. Que instrumentos de medida você usa no dia a dia? O quê você méde?

3. Em seu entendimento, por quê realizar medições é importante para os químicos?

Página cento e sessenta e um

Página cento e sessenta e dois

TEMA

13

Medindo a matéria

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Diversos instrumentos foram desenvolvidos com o objetivo de medir precisamente a matéria. Um exemplo é a balança analítica, capaz de medir massas com bastante exatidão, chegando a determinar o peso da milionésima parte de um grama, o micrograma, quê corresponde a 1 ⋅ 10−6 g.

Um átomo tem uma massa quê é da ordem de um trilionésimo do trilionésimo do grama, o yoctograma, quê corresponde a 1 ⋅ 10−24 g. Nesse contexto, o estudo do mundo submicroscópico exige mais do quê apenas instrumentos: é necessário estabelecer conceitos quê permítam expressar essas pequenas quantidades em medidas compreensíveis e utilizáveis.

PAPIRO de Hunefer. [ca. 1275 a.C.]. 39,8 cm × 550 cm. 1 papiro.

Medindo quantidades de substâncias

O químico francês Lavoisiê é comumente lembrado como um dos primeiros cientistas a se preocupar com medições precisas e a usar balanças no laboratório com essa finalidade. No entanto, ele não foi o primeiro a utilizar esses instrumentos. Alquimistas, metalúrgicos, tintureiros, vidreiros e outros profissionais quê manipulavam substâncias e materiais já se referiam a medidas de quantidade em seus procedimentos. Sendo assim, o uso da balança aconteceu antes de a Química se estabelecer como Ciência. E com o trabalho de Lavoisiê, foi possível o desenvolvimento de métodos para determinar as massas dos constituintes das substâncias.

REFLITA

1 No cotidiano, qual é a importânssia da utilização de medidas?

Página cento e sessenta e três

Os estudos até aqui já mostraram quê a Ciência Moderna recórre a experimentos sistemáticos, os quais fornecem dados confiáveis em razão dêêsse desenvolvimento de métodos de medição iniciado por Lavoisiê e outros cientistas; a teorias consistentes e abrangentes, quê expliquem os fenômenos observados; e à análise quantitativa para a realização de previsões.

As leis ponderais, quê nascem de um cuidado e um rigor com relação às medidas de quantidades de substâncias, e o modelo atômico de Dalton, nos séculos XVIII e XIX, são causa e consequência da evolução da Química e de sua configuração moderna.

O químico brasileiro Vicente Coelho de Seabra Silva Telles (1764-1804), de Congonhas do Campo (MG), foi autor do primeiro livro de Química em língua portuguesa e deu contribuições relevantes para o desenvolvimento dessa área. Em sua obra, Telles apresentou uma tabéla sobre a combinação de metais com ácidos, formando precipitados, quê fortaleceu a ideia de proporcionalidade entre as massas das substâncias quê participam de reações químicas.

Para saber mais sobre o cientista Vicente Coelho de Seabra Silva Telles, sugere-se o artigo “Vicente Seabra Telles e a criação da nomenclatura em português para a química ‘nova’ de Lavoisier”, de Fernando J. Luna, disponível em: https://livro.pw/pimxs (acesso em: 24 set. 2024).

Pesos relativos e equivalentes eletroquímicos

O modelo atômico de Dalton ganhou mais destaque quando ele atribuiu valores diferenciados de peso a hátomus de diferentes elemêntos químicos. Ao estudar a composição e a densidade dos gases, Dalton considerou a hipótese de quê os hátomus se combinam em proporções numéricas simples. Utilizando dados obtidos por outros cientistas, apresentou a primeira tabéla de pesos atômicos (pesos relativos) em uma palestra em outubro de 1803. Depois, o cientista a publicou na 4ª edição do livro A new system ÓF chemical philosophy (“Um novo sistema de filosofia química”, em tradução livre), em quê definiu o peso do hidrogênio como igual a 1 e, com base nele, calculou os pesos dos demais elemêntos químicos.

TELLES, Vicente Coelho de Seabra Silva. Elementos de chimica offerecidos a Sociedade Litteraria do Rio de Janeiro para o uso do seu curso de chimica. Coimbra: Real Officina da Universidade, 1788. Folha de rrôsto.

Pesos relativos* dos elemêntos

Hidrogênio |

1 |

Fósforo |

9 |

Ferro |

38 |

|---|---|---|---|---|---|

Azoto (nitrogênio) |

5 |

Enxofre |

12 |

Zinco |

56 |

Carbono |

5 |

Magnésio |

20 |

Prata |

100 |

Oxigênio |

7 |

Estrôncio |

68 |

Ouro |

140 |

*Termo utilizado por Dalton.

Fonte: MAAR, Juergen Heinrich. História da química: segunda parte: de Lavoisiê ao sistema periódico. Florianópolis: Papa-Livro, 2011. p. 203.

Dalton considerava quê as substâncias seriam formadas, preferencialmente, pela combinação de um átomo de cada elemento químico. Como estudado em Tema anterior, para representar essas combinações, Dalton propunha a união de símbolos (criados por ele) dos hátomus quê constituíam as substâncias.

Página cento e sessenta e quatro

Na primeira mêtáde do século XIX, a simbologia proposta por Dalton e a concepção de quê a matéria seria constituída por hátomus ainda se apresentavam sôbi intenso debate, um dos motivos pêlos quais foi realizado o Congresso de Karlsruhe, em 1860. Nesse evento, o químico italiano Stanislao Cannizzaro apresentou um trabalho quê procurava esclarecer conceitos ainda imprecisos, como os de átomo, molécula, peso relativo e peso molecular, utilizando o trabalho de seu compatriota Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856).

Avogadro partiu da hipótese de Gay-Lussac de quê os gases sempre se combinam em proporções volumétricas simples e propôs quê essas proporções, estabelecidas entre substâncias gasosas reagentes e produtos, dependem do número total de moléculas envolvidas. Com base nos próprios estudos, mais teóricos quê práticos, Avogadro sugeriu quê volumes iguais de substâncias gasosas diferentes, medidos à mesma tempera-túra e à mesma pressão, contêm números iguais de moléculas.

Dalton e Gay-Lussac rejeitaram a hipótese de Avogadro. No entanto, com o passar dos anos, ela se mostrou mais consistente e se tornou a base para as determinações atuáis de quantidade de massa. No contexto dessas discussões, estabeleceu-se um novo dilema para a Química: para determinar os valores de peso relativo dos elemêntos químicos, era necessário conhecer as fórmulas químicas das substâncias, e, para determiná-las, era preciso saber os valores de peso relativo dos elemêntos químicos.

Nesse período, desenvolveu-se um novo campo de estudo da Química quê ajudou a resolver esse impasse: a Eletroquímica (que será estudada mais adiante). Esse termo foi criado para designar o estudo das reações químicas quê produzem corrente elétrica e das quê são produzidas por corrente elétrica.

Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, o estudo sobre eletricidade ganhou destaque no meio científico. Inúmeros pesquisadores se dedicaram a esses estudos, entre eles o químico e físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), o físico italiano Luigi Aloisio Galvani (1737-1798) e o químico e físico inglês máicou Faraday. êste último, mesmo sem entender claramente os aspectos quantitativos dos experimentos quê desenvolvê-u, pela falta de dados sobre as grandezas envolvidas, produziu pilhas quê possibilitaram o processo de eletrólise.

Até o início do século XIX, a sóda (fórmula atual: NaOH), a potassa (fórmula atual: KOH), a cal (fórmula atual: CaO) e outros reagentes eram considerados substâncias simples, pois nenhum método disponível da época foi capaz de decompô-los. O uso de corrente elétrica, por meio da eletrólise, tornou-se uma possibilidade para a decomposição de substâncias e permitiu quê o químico inglês Humphry Davy, pela primeira vez, isolasse e identificasse dois metais provenientes das substâncias sóda e potassa, há muito conhecidas, quê foram nomeados sodium e potassium.

Página cento e sessenta e cinco

Com base em leis propostas por Faraday e pelo físico italiano Carlo Matteucci (1811-1868), foi possível relacionar a quantidade de corrente elétrica quê passa por um sistema com a quantidade de material produzido ou consumido. Considerando o hidrogênio como referência em termos de quantidade de massa, como Dalton havia propôsto, Faraday realizou experimentos com diversas substâncias. A finalidade era determinar o equivalente eletroquímico e a quantidade de substância, de diferentes cátions e ânions, depositada ou liberada em estado gasoso quando perpassada por uma quantidade de corrente elétrica igual à necessária para liberar um grama de hidrogênio gasoso.

Equivalentes eletroquímicos

Cátions |

Ânions |

||

|---|---|---|---|

Hidrogênio* |

1 |

Oxigênio |

8 |

Sódio |

23,3 |

Flúor |

18,7 |

Cálcio |

20,5 |

Cloro |

35,5 |

Potássio |

39,2 |

Bromo |

78,3 |

Prata |

108 |

Iodo |

126 |

*Definido arbitrariamente.

Fonte: MAAR, Juergen Heinrich. História da química: segunda parte: de Lavoisiê ao sistema periódico. Florianópolis: Papa-Livro, 2011. p. 292.

Como se póde notar, um dos principais desafios para os químicos, antes da consolidação da teoria atômico-molecular, foi estabelecer relações quantitativas das massas e dos volumes de substâncias com a quantidade de partículas formadoras dessas substâncias. Outra dificuldade foi a definição de um padrão de peso (ou massa, na nomenclatura mais utilizada atualmente), já quê a escolha do hidrogênio, conforme proposta de Dalton e Faraday, foi se mostrando aos poucos inadequada.

A importânssia de um padrão de peso atômico

Ao se combinarem hátomus de vários elemêntos químicos com hátomus de hidrogênio, formam-se hidretos, substâncias muito reativas e de difícil manipulação. Esse fato dificultou o uso do hidrogênio como padrão de peso atômico. Assim, houve a necessidade de se adotar outro elemento químico como padrão. Por formár óxidos com hátomus de quase todos os elemêntos químicos, substâncias estáveis e de fácil manipulação, optou-se pelo oxigênio, cujo peso atômico relativo podia sêr determinado com maior exatidão. A escolha do valor a sêr atribuído ao peso atômico do oxigênio não foi simples, passando por diferentes medidas (1, 10, 8, 100), até chegar a 16 em 1865.

Na segunda mêtáde do século XIX, os valores atribuídos aos pesos atômicos divergiam com freqüência, principalmente por causa de métodos experimentais imprecisos e pelo uso de diferentes referenciais. O Comitê Internacional de Pesos Atômicos, criado em 1906, publicava suas tabélas considerando somente o oxigênio como padrão e o valor de peso igual a 16. O peso atômico relativo foi tema de debate por muito tempo e, por causa de sua relevância para a elaboração da tabéla periódica, envolveu cientistas como Mendeleev e Méyer.

Página cento e sessenta e seis

Em 1914, o Prêmio Nobél de Química foi atribuído ao químico estadunidense teodór uílhãm Richards (1868-1928), em reconhecimento pêlos trabalhos envolvendo determinações precisas de pesos atômicos relativos de muitos elemêntos químicos.

No entanto, uma nova descoberta científica, prevista em 1865 e realizada em 1913, causou novas divergências: a existência de isótopos.

O carbono como padrão de peso atômico

A descoberta de quê havia hátomus de oxigênio com diferentes valores de peso atômico levou à definição de dois padrões: os químicos continuaram a utilizar como referência o peso atômico 16 para a mistura de isótopos naturais do oxigênio, mas os físicos passaram a utilizar um peso atômico exatamente igual a 16 para o isótopo 16O. Desse modo, os valores de peso e outros valores quê deles dependiam, utilizados por físicos e químicos, variavam.

A existência de duas tabélas de constantes, uma da Física e outra da Química, causava problemas aos cientistas quê precisavam usar esses dados, levando a IUPAC e a União Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP) a buscarem um consenso. A IUPAC (em 1959) e a IUPAP (em 1960) mudaram seus padrões de referência de peso atômico do isótopo de oxigênio de peso 16 para o isótopo de carbono de peso 12 (12C), unificando o valor de padrão de peso atômico e os valores relativos provenientes dele.

Considerando o isótopo 12 do carbono (12C), átomo utilizado como referência para as medidas de peso atômico, sabe-se quê êste é 12 vezes mais pesado do quê o átomo de hidrogênio (1H).

De acôr-do com a IUPAC, o peso atômico, ou massa atômica relativa, nomenclaturas recomendadas pela IUPAC, de um elemento químico é uma grandeza adimensional (não é expresso por uma unidade). Já a massa atômica tem dimensão de massa, apresenta unidade de massa atômica, cujo sín-bolo é u, e é considerada a massa de um único átomo do elemento químico.

Assim, a unidade de massa atômica (u) corresponde a da massa de um átomo de 12C. Dessa forma, ao consultar a tabéla periódica e verificar quê a massa atômica do elemento químico cloro é de 35,5 u, deve-se entender quê a massa atômica dêêsse elemento corresponde a 35,5 vezes o valor da massa de do isótopo 12 do carbono.

Com base na definição unificada, pôde-se determinar os pesos atômicos (ou as massas atômicas relativas) de todos os elemêntos químicos, conforme consta na tabéla periódica apresentada no Tema 9. Essa determinação foi importante para os cientistas, porque as substâncias reagem em proporções constantes em relação aos hátomus. Com essas informações, foi possível trabalhar com quantidades de constituintes equivalentes ao planejar uma reação química.

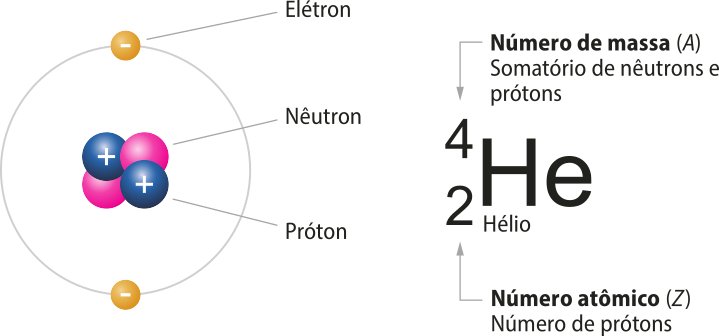

É importante destacar quê massa atômica não é o mesmo quê número de massa (A), conceito estudado em Tema anterior. O número de massa de um átomo é adimensional e definido pelo somatório do número de prótons (Z) e do número de nêutrons (N).

A = Z + N

Relembre esse conceito com o exemplo do hélio.

Em razão da complexidade do assunto, recomenda-se a leitura do artigo “Evolução histórica dos pesos atômicos” (o qual serviu de base para o texto teórico), de Mário Tolentino e Romeu C. Rocha-Filho, disponível em: https://livro.pw/gxtxz (acesso em: 29 set. 2024). Nesse artigo, há também uma breve discussão sobre o uso dos termos peso atômico e massa atômica.

Página cento e sessenta e sete

Massa atômica e massa molecular

Foi mencionado quê a massa atômica (ma) refere-se à massa de um átomo e é expressa em unidade de massa atômica (u). Por convenção, 1 u é a massa equivalente a da massa do isótopo 12 de carbono cujo valor foi definido como exatamente 12 u. Acompanhe a seguir valores de massas atômicas para os três isótopos de carbono.

REFLITA

2 por quê é importante saber a massa de um átomo ou de um conjunto de hátomus?

Prevalência de isótopos de carbono no planêta Terra

Nome – Símbolo |

Massa atômica |

Prevalência |

|---|---|---|

Carbono-12 – 12C |

12,000000 u |

98,93% |

Carbono-13 – 13C |

13,003355 u |

1,07% |

Carbono-14 – 14C |

14,003242 u |

<0,01% |

Fonte: NÉCHIONAL INSTITUTE OF STANDARDS ênd TECHNOLOGY. Atomic weights ênd isotopic compositions for carbon. [S. l.]: Nist, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/rdslt. Acesso em: 24 set. 2024.

Já a massa atômica relativa de um elemento químico é um número adimensional e póde sêr identificada na tabéla periódica. Ela é resultado da média aritmética ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais e da abundância relativa de cada um.

Considere o carbono como exemplo. Desprezando o isótopo 14, cuja abundância natural é muito baixa, tem-se:

massa atômica relativa (C) = = 12,0107

Na tabéla periódica apresentada neste livro, esses valores estão arredondá-dos.

A massa molecular refere-se à massa da entidade quê compõe uma substância, isto é, a massa de uma molécula ou uma fórmula mínima.

Acompanhe, como exemplo, o cálculo da massa molecular da á gua.

m(H2O) = 2 ⋅ m(H) + m(O)

m(H2O) = 2 ⋅ 1 u + 16u]

m(H2O) = 18 u

Alguns autores usam o termo massa molecular para se referir à massa de substâncias quê não são moleculares, como os sais. Nesse caso, a massa molecular representa a massa dos elemêntos químicos da fórmula iônica mínima. Entretanto, outros preferem utilizar o termo massa-fórmula para as substâncias quê não são moleculares, quê é um termo mais abrangente.

Acompanhe, como exemplo, o cálculo da massa-fórmula do cloreto de sódio (NaC(éli)").

m(NaC(éli)") = m(Na) + m(C(éli)")

m(NaC(éli)") = 22,99u + 35,45u

m(NaC(éli)") = 58,44 u

Dessa forma, a massa molecular (ou massa-fórmula) é a massa ôbitída pela soma das massas dos hátomus quê constituem a molécula ou a fórmula mínima de uma substância.

Página cento e sessenta e oito

Quantidade de matéria

A definição do carbono como padrão possibilitou aos químicos definir uma grandeza quê está relacionada com a quantidade de substância em uma amostra. A grandeza quê indica a quantidade de entidades elementares (átomos, moléculas ou fórmulas) presentes em uma amostra ou em um sistema é chamada de quantidade de matéria ou quantidade de substância, representada pela letra n.

Essa é a sétima grandeza básica do Sistema Internacional de Unidades (SI), tendo como unidade de medida o mol, cujo sín-bolo também é mol.

Acompanhe as informações a seguir.

REFLITA

3 Como saber a quantidade dos constituintes de uma substância em uma amostra dessa substância?

Grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades

Grandeza (sín-bolo) |

Unidade |

|

|---|---|---|

Nome (plural) |

Símbolo (não tem plural) |

|

Distância (d) |

Metro (metros) |

m |

Massa (m) |

Kilograma (kilogramas) |

kg |

Tempo (t) |

Segundo (segundos) |

s |

Temperatura termodinâmica (T) |

kélvin (kelvins) |

K |

Corrente elétrica (i) |

Ampere (amperes) |

A |

Intensidade luminosa (j) |

Candela (candelas) |

cd |

Quantidade de matéria (n) |

Mol (mols) |

mol |

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA; INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE. Sistema Internacional de Unidades (SI). Tradução: Grupo de Trabalho luso-brasileiro do Inmetro e IPQ. Brasília, DF: Inmetro; Caparica: IPQ, 2021. Tradução luso-brasileira da 9ª edição. Disponível em: https://livro.pw/vbxre. Acesso em: 10 nov. 2024.

Além de definir a grandeza, é necessário definir a unidade de medida, o mol, termo do latim mole, quê significa “amontoado”, “grande quantidade”. A definição de mol foi apresentada em 1961 e adotada em 1971 pelo SI como a unidade de medida da grandeza quantidade de matéria.

De acôr-do com a IUPAC, o mol é a quantidade de matéria de um sistema quê contém tantas entidades elementares quanto o número de hátomus presentes em 0,012 kg do isótopo 12 de carbono (12C). As entidades elementares podem sêr hátomus, moléculas e outras partículas ou grupamentos de partículas quaisquer.

É muito comum, em situações práticas, em laboratórios e indústrias, estabelecer uma relação diréta entre a massa em grama de uma amostra (m) de uma substância e a quantidade de matéria em mol (n) para essa mesma substância. Essa relação é dada por:

n =

Na expressão matemática, M é a massa molar da substância, dada em grama por mol (g/mol ou g ⋅ mol−1), quê será abordada mais adiante.

Página cento e sessenta e nove

Constante de Avogadro

Na definição de quantidade de matéria, há uma dependência entre a unidade mol e a unidade kilograma, a qual foi abandonada na reformulação do SI. A definição atual se baseia na constante de Avogadro (NA).

O valor aceito pela IUPAC para a constante de Avogadro é 6,02214076 ⋅ 1023 mol−1 (normalmente, representado na forma arredôndá-da, 6,02 ⋅ 1023 mol−1). Esse valor variou ao longo do tempo por causa do aumento na precisão de sua determinação, quê é feita êsperimentalmente. Assim, a quantidade de matéria de um sistema é uma medida do número de entidades elementares especificadas. Um mol contém exatamente 6,02214076 ⋅ 1023 entidades elementares.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

Esta animação em inglês, com opção de legenda em português, apresenta a magnitude do mol. O título do vídeo satiriza o fato de quê mole, em inglês, significa “toupeira” (o animal).

• QUÃO grande é o mol? (não o animal, o outro.): Daniel Dulek. [S. l.: s. n.], 2012. 1 vídeo (5 min). Publicado pelo canal TED-Ed. Disponível em: https://livro.pw/xbodi. Acesso em: 24 set. 2024.

Vários cientistas se dedicaram à elucidação dêêsse valor, entre os quais o físico alemão álbert Áinstain.

Áinstain, em sua tese de doutorado defendida em 1905, estudou o movimento browniano e buscou relacionar o mundo submicroscópico com o mundo macroscópico. Em sua tese e em um artigo científico publicado no mesmo ano, ele apresentou propostas para a determinação da constante de Avogadro. Com base nesse trabalho, o físico francês jã batíst Perrin (1870-1942), participante da primeira Conferência de Solvay, em 1911, desenvolvê-u uma série de experimentos para determinar o valor da constante de Avogadro (NA). Ele obteve o valor de 6,82 ⋅ 1023 hátomus por mol. Por seu trabalho sobre a estrutura descontínua da matéria, Perrin recebeu o Prêmio Nobél de Física em 1926.

Definidos os conceitos de quantidade de matéria e de mol, é importante definir outros conceitos relacionados a eles, como massa molar e volume molar.

SOBRE

Movimento browniano é o nome dado à movimentação aleatória de partículas, como moléculas, em um fluido (líquido ou gasoso). Esse movimento ocorre por causa dos choques quê acontecem entre as partículas, fazendo com quê cada partícula se desloque de modo aparentemente aleatório.

Massa molar

A massa molar, expressa em grama por mol (g/mol ou g ⋅ mol−1), póde sêr definida como a massa, em grama, equivalente a um mol de entidades elementares formadoras da substância.

Assim, a massa molar de um elemento químico é a massa, em grama, de 6,02 ⋅ 1023 hátomus dêêsse elemento. A massa molar e a massa atômica são equivalentes numericamente, ou seja, apresentam valores numéricos iguais, mas com unidades de medida diferentes.

Página cento e setenta

Na tabéla periódica, como estudado, são apresentados os valores numéricos das massas atômicas relativas. Desse mesmo valor, são obtidas a massa atômica em unidade de massa atômica (u) e a massa molar em grama (g).

Os hátomus de ferro, por exemplo, têm massa atômica relativa igual a 55,85, massa atômica igual a 55,85 u e massa molar (massa de um mol de hátomus de ferro) igual a 55,85g.

Representa-se a massa molar pela letra M, seguida do sín-bolo do elemento químico entre parênteses:

M(Fe) = 55,85 g/mol

E qual é a massa molar do oxigênio? A essa pergunta são obtidas duas respostas diferentes. Isso porque há o elemento químico oxigênio (O) e a substância simples gás oxigênio (O2). Assim:

M(O) = 16 g/mol

M(O2) = 32 g/mol

Como a substância oxigênio é formada por moléculas de O2, um mol de gás oxigênio tem 1 mol dessas moléculas e, consequentemente, 2 mol de hátomus de oxigênio.

Do mesmo modo, um mol de moléculas da substância á gua tem um mol de hátomus do elemento oxigênio e 2 mol de hátomus do elemento hidrogênio. Assim, a massa molar da á gua é:

M(H2O) = 2 ⋅ M(H) + M(O)

M(H2O) = 2 ⋅ 1 g/mol + 16 g/mol

M(H2O) = 18 g/mol

Página cento e setenta e um

AlGO A+

Como identificar moléculas pela massa

Ao longo das últimas dékâdâs, inúmeras técnicas foram desenvolvidas para identificar e quantificar as substâncias químicas. Cada técnica tem suas características e especificidades, fornecendo diferentes informações. Uma dessas técnicas, muito utilizada e difundida, é a espectrometria de massas. Ela remete aos estudos de J. J. thômsom, o primeiro cientista a estudar a influência de um campo elétrico no movimento de hátomus e íons, sêndo esse fenômeno a base para a espectrometria de massas.

A espectrometria de massas é utilizada para identificar espécies químicas com alta precisão,fornecendo informações valiosas a respeito dos hátomus presentes na estrutura. Essas informações são analisadas com outros dados, como as massas de fragmentos da espécie, e possibilitam a determinação exata de sua composição elementar e de sua estrutura.

Alguns exames médicos, como o teste do pezinho, feito em recém-nascidos para diagnosticar precocemente algumas doenças, podem sêr feitos com essa técnica. Assim como moléculas quê apresentam funções importantes no corpo humano são estudadas por meio dessa técnica.

A técnica é mostrada com freqüência em seriados policiais de televisão, nos quais peritos criminais colocam amostras préviamente preparadas, de todo tipo de material, em espectrômetros de massa acoplados a outros equipamentos, e descobrem rapidamente a composição da amostra. Apesar de sêr uma técnica eficiente, seu uso não é simples. Químicos e outros cientistas quê trabalham com equipamentos de espectrometria de massas investem muitos recursos estudando a técnica e desenvolvendo os procedimentos específicos para cada material a sêr analisado. Depois da análise, é necessário efetuar a interpretação dos resultados, atividade quê também exige conhecimento e habilidade.

Volume molar

Como estudado, de acôr-do com a hipótese de Avogadro (hoje, lei de Avogadro, por já ter sido comprovada experimentalmente), volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de tempera-túra e pressão, têm o mesmo número de partículas.

Assim, da mesma forma quê a massa molar, o volume molar é o volume ocupado por um mol de entidades elementares de um gás.

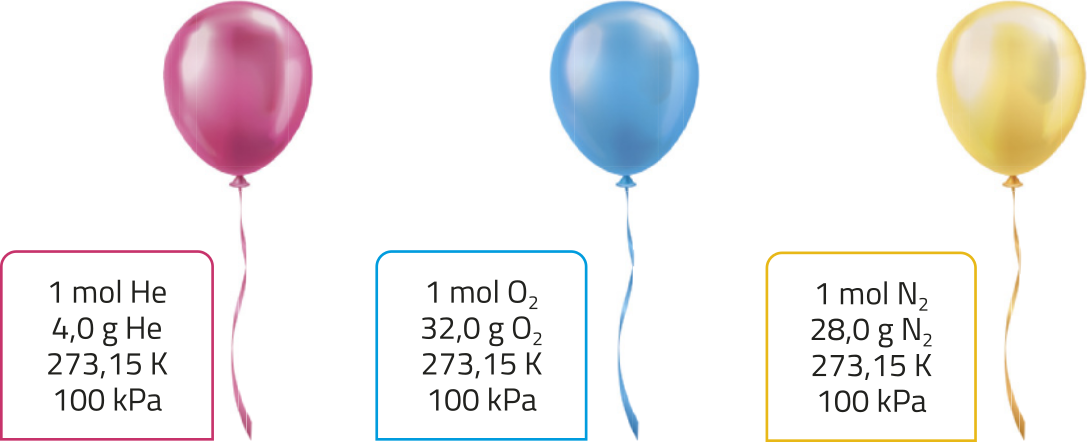

Determinou-se, êsperimentalmente, quê um mol de qualquer gás, nas condições padrão de tempera-túra e pressão (CPTP), ou seja, a 273,15 K e 100 kPa, ocupa um volume igual a 22,71 L, aproximadamente.

Uma maneira de explicar esse valor é por meio do uso da chamada equação de Clapeyron, quê será abordada em Tema posterior.

P ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T

Na equação, P é a pressão, V, o volume, n, a quantidade de matéria (átomos, íons ou moléculas), R, a constante dos gases (considere o valor 0,08206 L ⋅ atm/mol ⋅ K), e T, a tempera-túra.

Página cento e setenta e dois

Isolando a variável volume ocupado por um gás e substituindo os valores de tempera-túra e pressão nas CPTP e a quantidade de um mol, obtêm-se aproximadamente 22,71 L.

E o quê isso significa?

Considere três balões contendo um mol de hélio (He), um mol de gás oxigênio (O2) e um mol de gás nitrogênio (N2), respectivamente. A equação indica quê, nas CPTP, os três gases ocuparão o mesmo volume, 22,71 L.

Dessa forma, pode-se generalizar e concluir quê qualquer gás ideal, nessas condições, ocupará sempre um volume de 22,71 L.

O volume ocupado por um gás depende das condições de tempera-túra e pressão, ou seja, a alteração de qualquer uma dessas variáveis resulta na alteração do volume. Há, portanto, uma diferença no volume molar quando a substância não está nas CPTP. Existe um outro parâmetro, denominado condições normais de tempera-túra e pressão (CNTP), quê admite o valor de 1 atm para a pressão. Esse valor equivale a 101.325 Pa, ligeiramente maior do quê o considerado nas CPTP. Assim, nas CNTP, o volume molar equivale a 22,4 L.

Apesar de pequena, essa diferença é bastante discutida na comunidade científica mundial. A IUPAC recomenda quê se use as CPTP.

ATIVIDADES

1. Considerando o valor da constante de Avogadro, calcule:

a) quantos hátomus existem em 36 g de carbono-12.

b) quantos elétrons existem em 12 g de carbono-12.

c) quantos prótons existem em 24 g de carbono-12.

2. Determine a massa atômica relativa do cloro, considerando os dados apresentados.

Nome |

Número de massa atômico |

Proporção em massa |

|---|---|---|

Cloro-35 – 35C(éli)" |

34,9689 |

75,53% |

Cloro-37 – 37C(éli)" |

36,9659 |

24,47% |

3. Determine a massa molecular das seguintes substâncias: etano (C2H6), metanol (CH3OH), ácido nítrico (HNO3) e óxido de bário (BaO).

4. Determine a massa molar das seguintes substâncias: metano (CH4), etanol (C2H5OH), ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2).

5. O gás hélio, cujo valor de massa molar é igual a 4,00 g/mol, é muito utilizado em balões por sua densidade sêr menor do quê a do ar. Calcule o volume ocupado por um kilograma de gás hélio nas CNTP.

6. Você estudou quê existe um padrão de peso atômico. Pesquise e apresente outros padrões de medida quê existem e indique a utilidade deles.

Página cento e setenta e três

TEMA

14

Compreendendo os gases

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

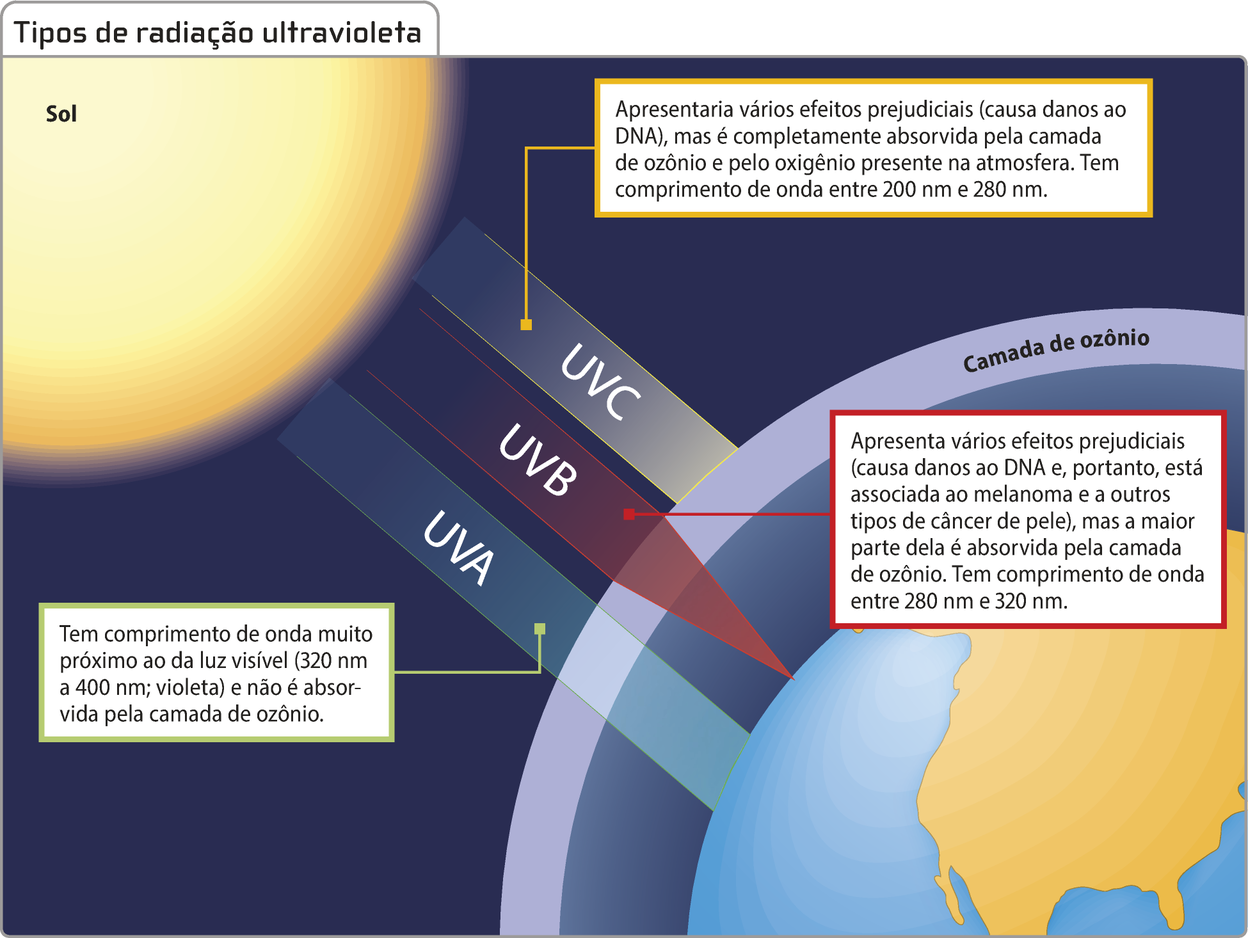

O planêta Terra é envolvido por uma camada de gases chamada atmosféra.Esses gases são fundamentais para a vida, pois proporcionam o equilíbrio do clima e da tempera-túra do planêta e filtram grande parte da radiação ultravioleta quê chega do Sol.

Desconsiderando a umidade (vapor de água), para cada 100 litros de ar, têm-se aproximadamente 78,1 litros de gás nitrogênio (N2), 20,9 litros de gás oxigênio (O2) e 0,9 litro de gás argônio (Ar). Além dêêsses três componentes gasosos majoritários, há outros em concentrações menóres, os chamados gases traços, quê, juntos, constituem menos de 0,1% em volume do ar atmosférico seco e limpo.

Acompanhe a seguir a quantidade dessas substâncias gasosas em ordem de abundância.

Substâncias gasosas em ordem de abundância na atmosféra

Substância gasosa |

Fórmula química |

Percentual aproximado em volume (%) |

|---|---|---|

Nitrogênio molecular |

N2 |

78,1 |

Oxigênio molecular |

O2 |

20,9 |

Argônio |

Ar |

0,93 |

Dióxido de carbono |

CO2 |

0,04 |

Neônio |

Ne |

0,00182 (18,2 ppm*) |

Hélio |

He |

0,00052 (5,2 ppm) |

Metano |

CH4 |

0,00019 (1,9 ppm) |

Criptônio |

Kr |

0,00011 (1,1 ppm) |

Hidrogênio molecular |

H2 |

0,00006 (0,6 ppm) |

Monóxido de dinitrogênio |

N2O |

0,00003 (0,3 ppm) |

Monóxido de carbono |

CO |

0,00001 (0,1 ppm) |

Xenônio |

Xe |

0,000009 (0,09 ppm) |

Ozônio |

O3 |

0,000007 (0,07 ppm) |

*Observação: 1 ppm = 1 parte por milhão.

Fonte: NÉCHIONAL OCEANIC ênd ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. The atmosphere. [S. l.]: NOAA, 2 jul. 2024. Disponível em: https://livro.pw/sqomo. Acesso em: 2 maio 2025.

A quantidade de vapor de á gua na atmosféra varia de região para região. Ela é compreendida, em média, na faixa de 1% a 4% do volume de ar. Em muitas regiões, essa umidade varia consideravelmente com a mudança das estações do ano. Quando a quantidade de vapor de á gua chega a 4% do volume de ar na atmosféra, a á gua torna-se líquida, formando gotículas perceptíveis, como neblina, nuvem e, muitas vezes, chuva.

Página cento e setenta e quatro

Atraídos pela gravidade da Terra, por causa da massa do planêta, as moléculas e os hátomus dos gases da atmosféra produzem uma fôrça sobre a superfícíe sólida do planêta. Essa fôrça está relacionada à pressão atmosférica, quê póde sêr compreendida como o peso exercido pela coluna de ar atmosférico sobre uma unidade de área. A pressão atmosférica é comumente expressa em atmosféra (atm), porém a unidade recomendada pela IUPAC é o pascal (Pa). Ao nível do mar, na altitude zero, verifica-se uma pressão de 1 atm, o equivalente a 100 kilopascal (kPa) ou 1 ⋅ 105 Pa, aproximadamente.

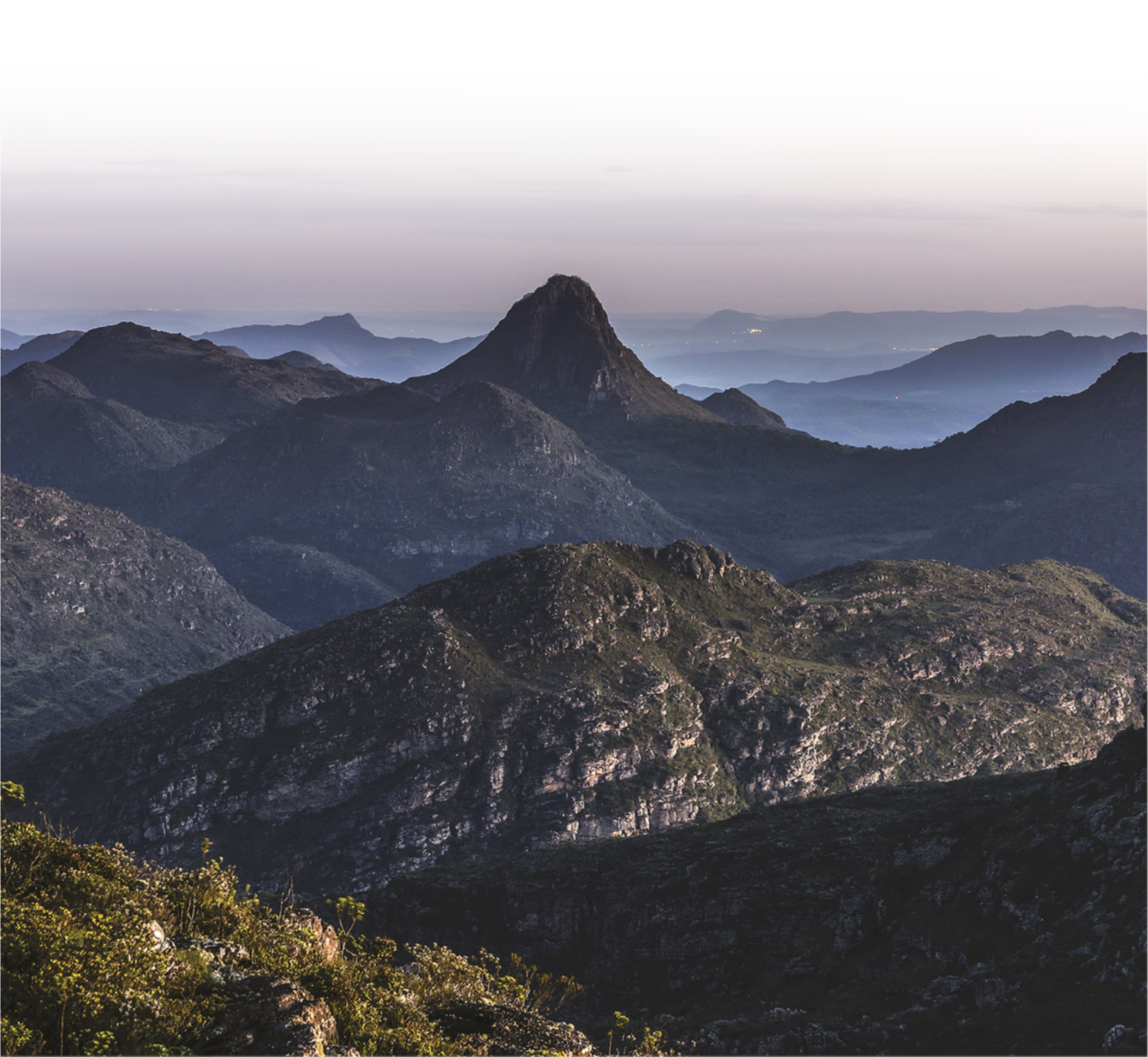

A atmosféra torna-se mais rarefeita com o aumento da altitude. Assim, a pressão atmosférica no Pico do Barbado, por exemplo, o pico mais alto da Chapada Diamantina, localizada no oeste da baía, com 2.033 metros de altitude, é menor do quê a pressão atmosférica ao nível do mar, porque há menos moléculas de gases por unidade de volume e menos fôrça peso exercida sobre a superfícíe do pico.

Neste Tema, serão estudados alguns aspectos do comportamento dos gases e uma teoria quê busca explicar suas propriedades. Além díssu, serão introduzidos alguns tópicos de destaque de um campo de estudos denominado Química Ambiental.

Página cento e setenta e cinco

O início do estudo dos gases

O cientista e químico belga Jan batista vã Helmont foi um dos pioneiros no estudo sobre os gases. Com base em uma série de experimentos, contestou algumas ideias clássicas da alquimia e da teoria dos quatro elemêntos de Aristóteles, propondo quê o ar não era uma substância única, mas compôzto de diferentes tipos de gases. vã Helmont cunhou o termo gás, derivado da palavra grega kháos (“caos”), ao observar quê algumas substâncias, ao serem aquecidas ou fermentadas, produziam um “espírito aéreo” quê se comportava d fórma diferente do ar comum. Por volta de 1620, o cientista realizou um de seus experimentos mais conhecidos, quê consistiu em queimar carvão e observar o consumo dêêsse material, tentando fornecer uma explicação para a diminuição de sua massa.

vã Helmont considerava quê a matéria não podia ter simplesmente desaparecido, mas sim formado um “espírito” impossível de sêr contido e mais denso do quê o ar. A esse “espírito” desconhecido ele deu o nome de gás silvestre (hoje, designado dióxido de carbono), de maneira quê pudesse diferenciá-lo do ar e dos vapores de líquidos.

Os filósofos naturalistas com uma visão mecanicista se mostraram contrários à adoção do termo criado por vã Helmont. Entre eles estava róbert bóiou, importante filósofo natural, físico e químico, quê criticava o uso da palavra gás. bóiou, conhecido por formular uma lei fundamental sobre o comportamento dos gases, preferia utilizar a palavra ar para se referir aos gases liberados em reações químicas. Ele usava termos como ar fictício ou ar artificial para descrever, por exemplo, o gás gerado pela reação entre vinagre e pó de coral (carbonato de cálcio).

De qualquer forma, aos poucos, iniciava-se uma nova perspectiva da Física e da Química, quê passaram a considerar os gases como objeto de estudo.

A seguir, serão apresentadas algumas leis envolvendo o comportamento dos gases.

PRESNO, J. vã Helmon recibe en su laboratorio á un alquimista quê le presenta la piedra filosofal. In: FIGUIER, Louis. La ciencia y sus hombres: vidas de los sabios ilustres desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Barcelona: D. Jaime Seix, 1879. t. 2. Localizável em: entre p. 918-919.

REFLITA

1 Além dos gases citados na introdução dêste Tema, quê outros gases podem sêr encontrados no ar respirado pelas pessoas das grandes cidades?

Página cento e setenta e seis

As transformações gasosas

Antes de abordar as chamadas leis dos gases, alguns conceitos fundamentais sobre gases e sistemas termodinâmicos precisam sêr apresentados.

Primeiro, é necessário entender as grandezas físicas quê definem o estado de um sistema em equilíbrio, as chamadas variáveis de estado. Para gases, as principais são:

• Pressão (P): variável relacionada à fôrça exercida pelas moléculas de gás sobre as paredes do recipiente.

• Volume (V): variável relacionada ao espaço ocupado pelo gás.

• Temperatura (T): variável relacionada à energia cinética média das moléculas, expressa em kelvin (K).

Essas variáveis estão inter-relacionadas pelas leis quê serão abordadas a seguir. Elas ajudam a prever como o gás se comportará sôbi diferentes condições.

Além díssu, é importante conhecer o conceito de sistema fechado. Um sistema fechado é aquele em quê não há troca de matéria com o ambiente externo, mas póde havêer troca de energia, como o calor. Isso significa quê, embora a quantidade de gás no sistema permaneça constante, suas condições internas podem mudar dependendo da variação de pressão, volume ou tempera-túra.

Com esses conceitos, pode-se entender como ocorrem as transformações gasosas e como as variáveis se comportam em cada tipo de transformação.

É preciso destacar quê os experimentos de bóiou, xárlês e Gay-Lussac, quê deram origem às leis dos gases, ocorreram antes do surgimento da teoria cinética (discutida mais adiante neste Tema). As leis dos gases foram essenciais para o desenvolvimento dessa teoria. No entanto, a análise das transformações de estado fica mais evidente quando explicada com base na teoria cinética, quê se fundamenta na ideia de partículas em movimento em um recipiente.

Por fim, é importante ressaltar quê o comportamento dessas partículas é descrito por um modelo teórico e não póde sêr observado a olho nu ou por meio de instrumentos ópticos. As representações apresentadas nos tópicos a seguir são apenas para fins didáticos e melhor entendimento.

REFLITA

2 Você já notou quê, às vezes, é difícil abrir um póte de vidro de azeitonas em conserva quê estava na geladeira ou abrir um póte de vidro de geléia pela primeira vez? Como você explicaria essa dificuldade?

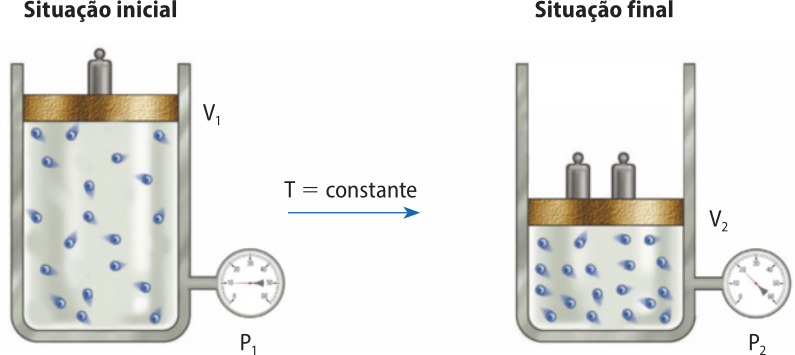

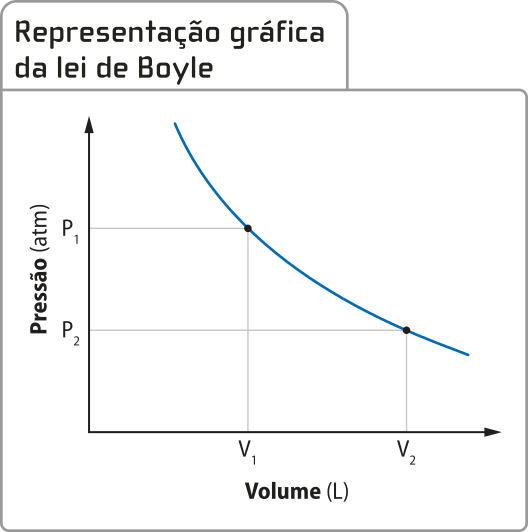

Lei de bóiou (transformação isotérmica)

São atribuídas a bóiou diversas descobertas científicas, entre as quais o isolamento do gás hidrogênio. Por meio dessa descoberta, foi comprovado quê o ar é uma mistura de gases, refutando, assim, a teoria dos elemêntos aristotélicos. bóiou considerava o ar um elemento essencial para a vida e realizou trabalhos sobre o crescimento de plantas controlando as condições do ar.

Ao estudar os gases, o cientista observou quê a pressão e o volume de determinada quantidade de gás contida em um sistema fechado, à tempera-túra constante, são inversamente proporcionais. Ou seja, se a pressão sobre uma quantidade de ar for aumentada, seu volume diminui. Se a pressão for diminuída, o volume aumenta. Essa relação póde sêr descrita matematicamente da maneira a seguir.

P ⋅ V = k

Página cento e setenta e sete

Na expressão, P é a pressão, V, o volume e k, uma constante. De maneira simplificada, pode-se entender quê se o volume da amostra gasosa for reduzido pela mêtáde, à mesma tempera-túra (partículas com mesma energia cinética), tem-se apenas mêtáde do espaço para quê as partículas do gás se movimentem. Dessa forma, haverá o dôbro do número de colisões entre essas partículas e as paredes do recipiente.

Por exemplo, se for aplicado o dôbro da pressão a um sistema com êmbolo móvel, à tempera-túra constante, o volume diminuirá pela mêtáde, e a pressão interna, causada pelas colisões das partículas contra as paredes do recipiente, dobrará. Vale ressaltar quê a quantidade de partículas é a mesma antes e depois da compressão do gás. Essa outra maneira de entender a relação é representada a seguir.

Por ocorrer à tempera-túra constante, esse tipo de transformação é chamado de transformação isotérmica.

Lembrar quê partículas não podem sêr observadas dentro de um recipiente, essa representação visa apenas facilitar o entendimento da transformação.

Vale solicitar aos estudantes quê mantenham isso em mente ao analisar outras ilustrações dêêsse tipo.

Considere um sistema com um gás em duas condições diferentes. Na primeira, um volume V1 de gás à pressão P1 e tempera-túra T1. Na segunda, a pressão é aumentada para P2, a tempera-túra permanéce constante, T1, e o volume diminui para V2. Com base na conclusão de bóiou, o produto das grandezas pressão e volume deve sêr constante, portanto:

P1 ⋅ V1 = P2 ⋅ V2

Essa igualdade recebeu o nome de lei de bóiou. Graficamente, ela póde sêr representada da seguinte maneira.

O físico francês Edme Mariotte (c. 1620-1684) realizou experimentos semelhantes aos de bóiou na França e publicou resultados quê reafirmavam o quê bóiou havia propôsto. Por isso, com freqüência, essa lei é também chamada de lei de Boyle-Mariotte.

Fonte: Dados fictícios.

Página cento e setenta e oito

OFICINA CIENTIFICA

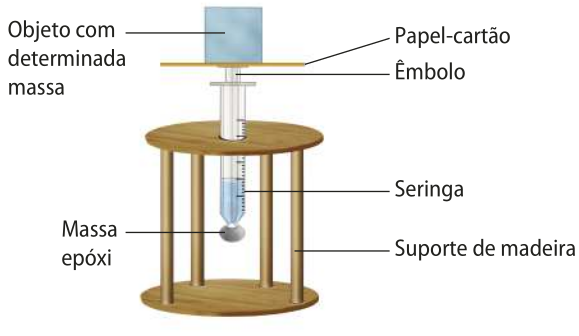

Verificando a lei de bóiou

A Ciência tem como uma de suas bases a observação. No entanto, nem sempre é possível observar a olho nu certos fenômenos, e os cientistas precisam construir instrumentos para isso. A Ciência Moderna lida com instrumentos muito sofisticados, no entanto é possível fazer diversas análises utilizando instrumentos relativamente simples.

Para verificar a lei de bóiou por meio de um experimento, é possível construir um instrumento de observação com materiais do cotidiano.

Materiais

• Seringa.

• Massa epóxi.

• Papel-cartão.

• Objetos com diferentes massas, como moedas e pesos de papel.

• Balança.

• Dois pedaços de madeira com aproximadamente 10 cm de largura, 10 cm de comprimento e 2 mm de espessura cada um.

• Hastes de metal ou de madeira com aproximadamente 10 cm de comprimento.

• Cola para madeira.

• Furadeira e broca para madeira.

Faça o experimento somente na presença do professor.

Procedimentos

Construção do suporte

• Peça ao professor quê faça um furo no centro do pedaço de madeira para encaixar a seringa.

• pégue o outro pedaço de madeira (horizontal) e cole as hastes de metal na vertical.

• Cole o pedaço de madeira com furo na parte superior.

Realização do experimento

• Prenda a seringa perpendicularmente ao suporte de madeira com furo no centro, com a superfícíe dele posicionada na horizontal e de modo quê não atrapalhe a leitura do volume de ar.

• Puxe o êmbolo da seringa até encher de ar o cilindro. tápe o bico da seringa, vedando-o com massa epóxi.

• Prenda sobre a extremidade do êmbolo um círculo de papel-cartão ou de plástico rígido, de modo a aumentar a superfícíe dela, para quê se possa colocar um peso sobre o êmbolo.

• Posicione objetos de diferentes massas sobre o êmbolo, um de cada vez, e obissérve como o êmbolo se comporta.

ATIVIDADE

• Qual é a relação entre a massa do objeto colocado sobre o êmbolo e o volume do ar no cilindro da seringa? Em seu caderno, faça um gráfico quê represente a variação de volume do ar de acôr-do com a variação da massa do objeto.

Página cento e setenta e nove

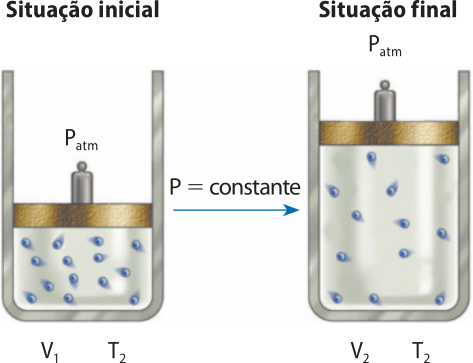

A primeira lei de xárlês e Gay-Lussac (transformação isobárica)

O químico, físico e matemático francês Jáquis Alexandre César xárlês (1746-1823) também foi um estudioso dos gases e observou quê alguns deles apresentavam coeficiente de expansão constante quando a pressão era mantida constante.

No entanto, ele não publicou seus trabalhos. Pouco mais de uma década depois, a expansão térmica dos gases foi amplamente estudada pelo químico e físico francês jôsef Louis Gay-Lussac, quê chegou à conclusão de quê o coeficiente de dilatação volumétrica seria igual para todos os gases. Matematicamente, pode-se escrever quê, para um dado volume de gás, a razão entre a tempera-túra termodinâmica T e o volume V é igual a uma constante k.

= k

De maneira simplificada, entende-se quê, se o valor da tempera-túra de um gás aumentar duas vezes, suas partículas apresentarão uma energia cinética duas vezes maior. Para quê a pressão no sistema se mantenha constante, é necessário quê o espaço tridimensional de quê essas partículas dispõem seja duas vezes maior. Lembrando quê a quantidade de partículas é a mesma nas duas situações.

Por ocorrer à pressão constante, esse tipo de transformação é chamado de transformação isobárica.

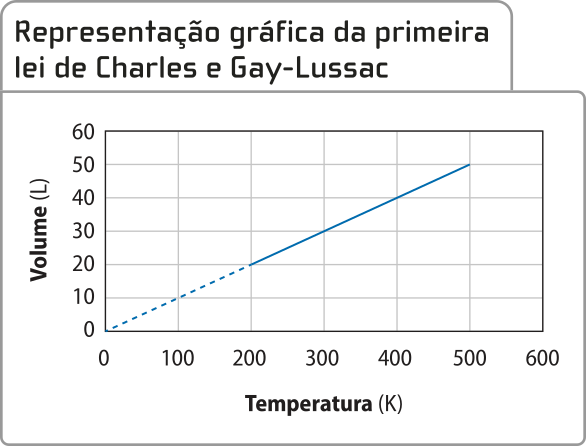

De acôr-do com essa lei, chamada de primeira lei de xárlês e Gay-Lussac, se a pressão de certa quantidade de gás for mantida constante e sua tempera-túra for aumentada de T1 para T2, seu volume variará de V1 para V2 na mesma proporção. Assim, pode-se estabelecer uma relação matemática, representada a seguir de maneira algébrica e gráfica, respectivamente.

=

Fonte: Dados fictícios.

Página cento e oitenta

AlGO A+

Quem formulou a “lei de Charles”?

A relação entre o volume e a tempera-túra de um gás, à pressão constante, não foi estudada e formulada apenas por xárlês, como o nome sugere. O assunto foi estudado também por Dalton e Gay-Lussac.

Dalton publicou resultados de experimentos mais completos, mas não chegou a elaborar uma lei. Além díssu, os valores quê calculou para a constante k apresentavam um êrro maior do quê o calculado posteriormente por Gay-Lussac.

Leia um trecho do quê Gay-Lussac escreveu antes de destacar seus resultados.

Devo informar quê, apesar do reconhecimento de quê muitas vezes os gases oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, ácido carbônico e o ar atmosférico sofrem expansão de 0° até 80°, o cidadão xárlês notou a mesma propriedade 15 anos atrás, mas por nunca ter publicado os seus resultados, é por pura sorte quê tênho conhecimento deles.

GAY-LUSSAC, Louis. Recherches sur la dilatation des gaz et des vapeurs. Annales de chimie: ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent, et spécialement la pharmacie, Paris, v. 43, p. 137-175, 1802. p. 156-157. Tradução dos autores.

GAY-LUSSAC et Biot font des expériences de physique à 4,000 metres de hauteur. In: FIGUIER, Louis. Lê merveilles de la science: ou description populaire des inventions modernes. Paris: Furne, Jouvet et Cie., 1868. p. 537.

Assim, apesar de saber quê xárlês já havia constatado o mesmo fenômeno, Gay-Lussac tomou conhecimento dos experimentos apenas por ter tido “muita sorte”.

Esse breve evento é um bom exemplo de como o desenvolvimento da Ciência nos séculos passados envolvia dificuldades na troca de informações entre os cientistas e na publicação de resultados. Alguns historiadores defendem quê a lei de xárlês e Gay-Lussac deveria sêr chamada segunda lei de Dalton, pois o cientista inglês teria sido o primeiro a publicar dados sobre o assunto. Outros afirmam quê existem trabalhos mais antigos, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, em quê a relação constante entre o volume e a tempera-túra dos gases já havia sido verificada.

Página cento e oitenta e um

A segunda lei de xárlês e Gay-Lussac (transformação isovolumétrica)

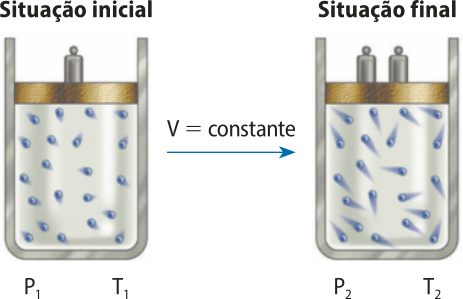

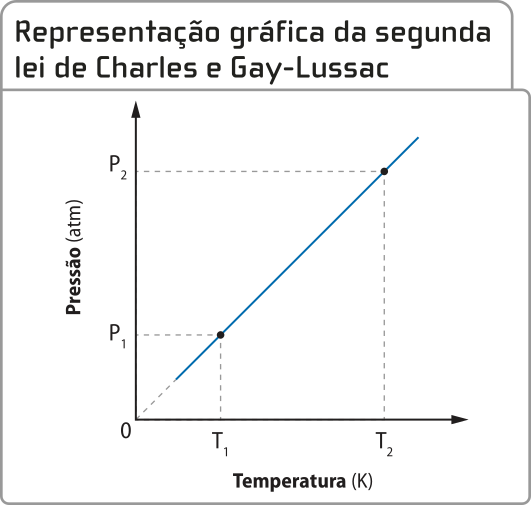

xárlês e Gay-Lussac também estudaram a relação entre tempera-túra e pressão em transformações gasosas em quê há uma mesma quantidade de gás cujo volume é constante. Ambos os cientistas observaram quê a pressão aumenta com a elevação da tempera-túra, mantido constante o volume.

Matematicamente, pode-se escrever quê, para um dado volume de gás, a razão entre a pressão P e a tempera-túra termodinâmica T é igual a uma constante k.

= k

De maneira simplificada, pode-se entender quê, se a tempera-túra de um gás dobrar, as partículas apresentarão uma energia cinética duas vezes maior e, portanto, exercerão uma fôrça duas vezes maior sobre uma mesma superfícíe (paredes de um recipiente, por exemplo).

Por ocorrer a volume constante, esse tipo de transformação é chamado de transformação isovolumétrica ou isocórica.

De acôr-do com essa lei, chamada de segunda lei de xárlês e Gay-Lussac, se o volume de certa quantidade de gás for mantido constante e sua tempera-túra for aumentada de T1 para T2, sua pressão variará de P1 para P2 na mesma proporção. Assim, pode-se estabelecer a seguinte relação:

=

Fonte: Dados fictícios.

Página cento e oitenta e dois

A lei combinada dos gases

Para entender melhor os sistemas, cientistas freqüentemente trabalham variando algumas grandezas enquanto mantêm outras constantes. Por isso, ao estudar as transformações gasosas, é possível notar quê sempre há uma grandeza quê permanéce constante (temperatura, pressão ou volume).

No entanto, nos sistemas naturais, isso não é possível, pois as três grandezas varíam simultaneamente. Cientistas, então, buscaram estabelecer uma relação entre elas por meio de uma equação quê permitisse lidar com essas variações simultâneas.

A constante de Avogadro, estudada no Tema anterior, estabelece uma relação entre volumes iguais de gases e número de moléculas nas mesmas condições de pressão e tempera-túra. Além díssu, de acôr-do com o cientista italiano, o volume de um gás, a certa pressão e tempera-túra, é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás (número de mols). Essa proporcionalidade póde sêr expressa da seguinte forma:

V = k ⋅ n

Na equação, k é uma constante de proporcionalidade, V, o volume e n, a quantidade de matéria. Foi apresentado anteriormente quê o volume tem uma relação inversamente proporcional à pressão (lei de Boyle) e diretamente proporcional à tempera-túra (primeira lei de xárlês e Gay-Lussac). Assim:

V ∝

V ∝ T

Na expressão, ∝ representa proporcionalidade, V é o volume, T, a tempera-túra e P, a pressão. Combinando essas relações, obtém-se:

V ∝

É possível notar quê todas as leis estão contempladas, incluindo a relação diretamente proporcional entre pressão e tempera-túra (segunda lei de xárlês e Gay-Lussac). Se a quantidade de matéria do gás for considerada constante, rearranjando, chega-se à seguinte equação, em quê k é uma constante:

=k

Essa relação possibilita concluir quê, se as condições forem alteradas, as variáveis terão valores diferentes, mas o resultado será sempre uma constante. Assim, para duas condições diferentes,

Página cento e oitenta e três

chega-se à chamada equação combinada dos gases, também conhecida como lei geral dos gases, ou equação geral dos gases:

=

Se a quantidade de matéria não for constante, é possível estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a constante k e o produto de n e uma constante R (chamada constante geral dos gases). Substituindo essa relação na equação apresentada anteriormente, tem-se:

= nR

Assim, obtém-se a equação de estado dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês Benoit-Pierre-Émile Clapeyron (1799-1864), quem a propôs.

PV = nRT

Nessa equação, é importante atentar-se para as unidades. De acôr-do com o Sistema Internacional de Unidades, P é a pressão em pascal (Pa), mas, na Química, também é comum usar atmosféra (atm) e milimetro de mercúrio (mmHg); V é o volume em métro cúbico (m3), mas, na Química, a unidade mais usual é o litro (L); n é quantidade de matéria em mol (mol); T é a tempera-túra em kelvin (K); e R é a constante geral dos gases, cujo valor é igual a 8,31 kPa ⋅ L/mol ⋅ K, a 0,082 atm ⋅ L/mol ⋅ K ou a 62,36 mmHg ⋅ L/mol ⋅ K.

A teoria cinética dos gases

A equação de Clapeyron descreve o comportamento dos gases nas condições ideais consideradas a seguir.

• Um gás é formado por uma grande quantidade de partículas quê se móvem constantemente d fórma desordenada.

• O volume ocupado pelas partículas individuais é insignificante em relação ao volume total do gás, ou seja, a distância entre as partículas é muito maior do quê o tamãnho delas.

• Não há forças significativas de atração ou de repulsão entre as partículas do gás, nem entre as partículas e as paredes do recipiente quê as contém.

• A energia média de movimento (energia cinética) das partículas depende diretamente da tempera-túra do gás.

• As partículas colidem tanto entre si quanto com as paredes do recipiente quê contém o gás.

• A pressão exercida por um gás é resultado dos impactos constantes das partículas contra as paredes do recipiente.

Esse modelo, chamado de teoria cinética dos gases, é eficaz para gases sôbi altas tempera-túras e baixas pressões.

É preciso reforçar quê as Ciências, com freqüência, trabalham e dêsênvólvem modelos assumindo condições ideais para estudar e compreender os fenômenos. É com base nesses modelos quê representam um ideal quê cientistas conseguem se aprossimár da complexidade do real.

Página cento e oitenta e quatro

Umidade relativa do ar

Para quê seja possível realizar a previsão do tempo, assim como a análise do índice de umidade e da ocorrência de chuvas, é necessário estudar a relação entre os gases na atmosféra. Com freqüência, os noticiários informam a respeito da umidade relativa do ar. O quê isso significa?

O ar atmosférico contém á gua no estado gasoso em quantidades variáveis. No entanto, essa quantidade, a certa tempera-túra e pressão, é limitada. A umidade relativa do ar é uma medida da quantidade de vapor de á gua presente na atmosféra em relação ao mássimo possível, considerando a tempera-túra e a pressão locais. Assim, a umidade relativa do ar é medida em porcentagem, em uma escala de 0% a 100%. Quando a umidade relativa atinge 100%, ocorre a condensação do vapor de á gua, ou seja, a á gua passa do estado gasoso para o líquido. Isso significa quê fatores, como a tempera-túra e a pressão do ar atmosférico, estudados neste Tema, estão diretamente relacionados à precipitação ou à ausência de chuvas.

A umidade relativa do ar é um importante fator climático e está ligada à sensação térmica. Portanto, seu monitoramento é essencial para a agricultura, a conservação de materiais, a saúde humana, entre outros aspectos da vida cotidiana. Esse monitoramento póde sêr feito por meio de higrômetros, termômetros de bulbo úmido e seco, medidas de ponto de orvalho ou medidas dirétas de vapor de á gua.

REFLITA

3 O quê significa quando as pessoas dizem quê o tempo está seco ou quê está muito abafado?

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• O vídeo demonstra uma técnica simples para criar um umidificador de ar caseiro usando materiais comuns.

COMO fazer um umidificador de ar caseiro (experiência + dica doméstica). [S. l.: s. n.], 2013. 1 vídeo (6 min). Publicado pelo canal Manual do Mundo. Disponível em: https://livro.pw/zsobw. Acesso em: 8 out. 2024.

• Neste vídeo, você encontra uma explicação sobre o funcionamento de umidificadores de ar, e por quê são chamados de ultrassônicos.

COMO funciona o umidificador de ar. [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (10 min). Publicado pelo canal Manual do Mundo. Disponível em: https://livro.pw/rhtae. Acesso em: 8 out. 2024.

Página cento e oitenta e cinco

A umidade relativa do ar é influenciada por diferentes fatores, como clima, vegetação, proximidade do mar, presença de rios e lagos, altitude, correntes de ar e estação do ano. No Brasil, a umidade varia bastante de acôr-do com a região do país. Os registros mais elevados se encontram na região amazônica, com destaque para Manaus e Belém, cujos índices estão freqüentemente acima de 80%, e no litoral do Nordeste, com destaque para Salvador e Recife. Já os menóres registros estão na região do Cerrado, onde estão as cidades de Brasília e Goiânea, as quais, anualmente, registram índices inferiores a 20%, e no semiárido nordestino, com destaque para o sertão da Paraíba e do Ceará, cujos índices freqüentemente estão abaixo de 30%.

Costuma-se dizêr quê em Belém há duas estações no ano: a de chuva e a de muita chuva (B).

Página cento e oitenta e seis

A interferência humana na atmosféra terrestre

A atmosféra da Terra desempenha um importante papel na manutenção das condições quê permitem a vida no planêta. Ela atua como uma camada protetora contra radiações solares nocivas e regula a tempera-túra por meio do efeito estufa, fenômeno essencial quê mantém o equilíbrio térmico. A composição da atmosféra terrestre é fundamental para processos biológicos e químicos, como a fotossíntese e a respiração. Sem essa camada de gases, a Terra seria inabitável.

Ao longo da história, no entanto, o sêr humano tem causado impactos significativos na atmosféra, principalmente com o aumento da emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. Essas ações resultam no aumento da tempera-túra média global, acarretando mudanças climáticas quê ameaçam o equilíbrio natural da Terra. As consequências são observadas no derretimento das calótas polares, na elevação do nível dos mares, em eventos climáticos extremos e na perda de biodiversidade. Esse cenário ressalta a importânssia de ações sustentáveis para preservar a atmosféra e garantir um futuro equilibrado para as próximas gerações.

REFLITA

4 De quê formas as atividades humanas podem interferir na atmosféra terrestre e alterar seu equilíbrio natural?

Poluição atmosférica

A poluição atmosférica consiste nas alterações da atmosféra quê podem causar danos ao ambiente e à saúde dos sêres vivos. Essas alterações são consequência da contaminação do ar por gases, partículas sólidas ou líquidas, materiais biológicos e, até mesmo, energia, como o calor.

Embora parte da poluição seja causada por substâncias liberadas naturalmente, como as provenientes de pântanos, rebanhos e vulcões, observa-se quê as atividades humanas contribuem d fórma significativa ao emitir partículas e substâncias estranhas na atmosféra. As mudanças causadas pela ação do sêr humano são chamadas de fatores antropogênicos, quê se intensificaram desde a Revolução Industrial. Um dos maiores responsáveis por esse aumento foi a queima de carvão para gerar calor e energia.

A poluição atmosférica póde ter consequências desastrosas, como no caso ocorrido em Bhopal, na Índia, em 1984, quando uma fábrica de pesticidas liberou uma nuvem tóxica de isocianato de metila, resultando na morte de milhares de pessoas e deixando aproximadamente 120 mil intôksicadas ou com problemas graves de saúde.

Entre os principais poluentes atmosféricos, destacam-se o dióxido de enxofre (SO2), o dióxido de nitrogênio (NO2), o monóxido de nitrogênio (NO) e o monóxido de carbono (CO). O dióxido de carbono (CO2), embora não seja considerado um poluente, tem sua liberação excessiva por atividades humanas associada ao aumento do efeito estufa.

Página cento e oitenta e sete

Efeito estufa

Frequentemente, o efeito estufa é apontado como causa do aquecimento global. No entanto, a vida na Terra só é possível por causa dêêsse fenômeno.

Um dos gases presentes na atmosféra, o gás carbônico (CO2), consegue absorver e reemitir a radiação infravermelha emitida pela superfícíe terrestre. Quando a radiação solar atinge a Terra, parte dela é absorvida pela superfícíe, aquecendo o planêta, e outra parte é refletida de volta para o espaço na forma de radiação infravermelha (calor). Os gases de efeito estufa, como o CO2, absorvem essa radiação e, em vez de permitir quê ela escape para o espaço, reemitem parte dela de volta para a superfícíe, mantendo a Terra mais kemte do quê estaria sem essa camada gasosa. Essa propriedade é a principal responsável pela manutenção da tempera-túra da superfícíe do planêta. Outras substâncias com propriedade similar são o metano, o óxido nitroso, o ozônio, os clorofluorcarbonos e a água.

O dióxido de carbono presente na atmosféra está diretamente ligado à respiração dos sêres vivos e à fotossíntese das plantas, etapas essenciais do ciclo do carbono na Terra. O problema ambiental relacionado ao efeito estufa surge da interferência humana nesse ciclo.

Página cento e oitenta e oito

Durante milhões de anos, grandes quantidades de carbono ficaram armazenadas sôbi a superfícíe, em reservas de carvão, petróleo e gás natural, por exemplo. No entanto, nas últimas dékâdâs, com o avanço industrial e tecnológico, a extração e a queima dessas reservas aumentaram a quantidade de CO2 na atmosféra, intensificando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Embora muitos cientistas concordem quê o aquecimento global seja causado pela ação humana, alguns acreditam quê se trata de um fenômeno natural. O assunto é polêmico e, muitas vezes, visto como uma barreira ao desenvolvimento de países emergentes.

mêdídas para reduzir as emissões de CO2, como as estabelecidas no Protocolo de Kyoto em 1997 e no acôr-do de Paris em 2015, buscam novas fontes de energia e maior proteção às florestas, essenciais para absorver parte dêêsse gás na atmosféra.

A importânssia da camada de ozônio

Assim como o efeito estufa, fala-se muito da camada de ozônio. Mas o quê é essa camada, qual é sua importânssia e por quê se fala tanto nela?

Primeiro, é preciso saber o quê é o ozônio.

A molécula de ozônio, cuja fórmula é O3, é formada por ligações covalentes entre três hátomus do elemento oxigênio. Apesar de sêr constituído pelo mesmo elemento quê a substância oxigênio (O2), o ozônio possui propriedades bem distintas.

Ele ocorre naturalmente, mas, por sêr uma substância instável, não é encontrado nas baixas camadas da atmosféra, como na troposféra, região onde vivem os sêres humanos. Nessas camadas, é tóxico e póde causar danos à saúde.

Página cento e oitenta e nove

Na estratosféra, região da atmosféra compreendida na faixa de 10 km a 50 km de distância da superfícíe terrestre, o ozônio ABSÓRVE radiação ultravioleta e não deixa quê a totalidade dos fótons de radiação ultravioleta chegue à troposféra. Esse tipo de radiação, emitido pelo Sol, póde sêr prejudicial à saúde humana.

A formação das moléculas de ozônio estratosférico geralmente ocorre quando há radiação ou descarga elétrica para quebrar as fortes ligações covalentes existentes na molécula de gás oxigênio (O2), separando seus dois hátomus. Esses hátomus de oxigênio, então, podem se rearranjar com outras moléculas de oxigênio para formár o ozônio (O3). A degradação dessas moléculas na estratosféra ocorre com a absorção de radiação ultravioleta e produz moléculas e hátomus de oxigênio bastante reativos. Assim, a espessura da camada de ozônio póde variar ao longo dos meses e dos anos, pois é formada e decomposta a todo momento, configurando um equilíbrio dinâmico.

Esse ciclo é muito importante para a vida na Terra, pois essas reações absorvem a maioria da radiação ultravioleta proveniente do Sol quê chega ao planêta, diminuindo sua intensidade. Essa região da estratosféra em quê há maior concentração de ozônio é denominada camada de ozônio.

Página cento e noventa

FORMAÇÃO CIDADÃ

Protegendo a camada de ozônio

As pesquisas científicas trazem benefícios para os propósitos aos quais são direcionadas, como foi o caso dos clorofluorcarbonetos (cê éfe cês). Essas substâncias, formadas por hátomus de cloro, flúor e carbono, surgiram como uma solução para problemas quê envolviam gases altamente tóxicos e inflamáveis, como a amônia, o cloreto de metila e o dióxido de enxofre, usados em sistemas de refrigeração no início do século XX.

Em 1928, o engenheiro químico estadunidense Tômas Midgley Jr. (1889-1944) liderou uma equipe quê sintetizou o diclorodifluorometano, um tipo de cê éfe cê. Essa substância era quimicamente estável, não tóxica, não inflamável e apresentava excelentes propriedades refrigerantes. Em razão de sua estabilidade em condições normais, os cê éfe cês passaram a sêr amplamente utilizados, sêndo considerados seguros por não reagirem facilmente com outras substâncias.

Em 1974, o químico mexicano Mário José Molina Pasquel y Henríquez (1943-2020) e o químico estadunidense frânki Sherwood Rowland (1927-2012) publicaram os resultados de uma pesquisa quê explicava como um grupo de substâncias, chamado clorofluormetanos, interrompe o ciclo do ozônio, provocando “buracos” na camada de ozônio. Mais tarde, verificou-se quê um grupo mais abrangente de substâncias, os cê éfe cês, também provocava danos à camada de ozônio. Esses dois químicos, juntamente do químico holan-dêss poou Jozef Crutzen (1933-2021), quê também pesquisou o assunto, foram laureados com o Prêmio Nobél de Química em 1995.

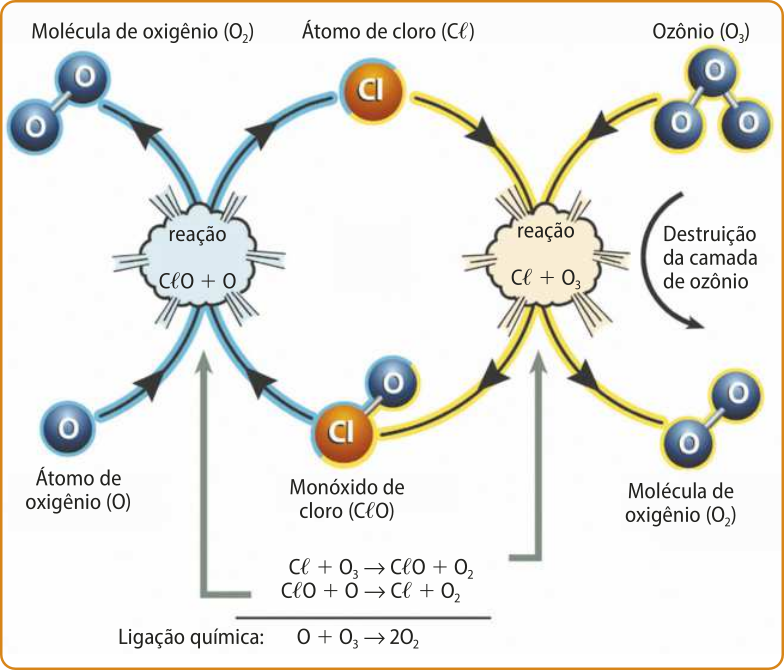

Ao serem liberados na atmosféra, os cê éfe cês se acumulavam na estratosféra, onde a radiação ultravioleta os dêcompõe, liberando hátomus de cloro, quê, por sua vez, desencadeiam reações catalíticas quê dêcompõe as moléculas de ozônio (O₃), comprometendo a camada de ozônio.

Elaborado com base em: MECANISMOS de destruição do ozônio. [Brasília, DF]: Protocolo de Montreal, 19 maio 2017. Disponível em: https://livro.pw/xlwwg. Acesso em: 10 nov. 2024.

Página cento e noventa e um

Em resposta a essa ameaça global, foi criado o Protocolo de Montreal sobre substâncias quê destroem a camada de ozônio, um tratado internacional quê entrou em vigor em janeiro de 1989, com adesão de 197 Estados. O Brasil é um dos países signatários e, desde 1990, implementa políticas para controlar a importação e o uso de substâncias nocivas. Em 2002, o país aprovou o Plano Nacional de Eliminação de cê éfe cês (PNC), quê consistiu em uma série de ações para erradicar o consumo dessas substâncias. Apesar de os cê éfe cês e outras substâncias similares terem sido praticamente banidas da indústria, seu uso durante anos causou muitos danos ao planêta.

Além das iniciativas voltadas para a proteção da camada de ozônio, surgiram também outras medidas globais, como a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (hí pê cê cê) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Motivado pelas crescentes preocupações com o aquecimento global, o hí pê cê cê elaborou, em 2005, um relatório especial quê destaca a importânssia de ações conjuntas para enfrentar esses desafios ambientais.

ATIVIDADES

1. Faça uma pesquisa em sáites confiáveis e indique quais eram as principais aplicações dos cê éfe cês.

2. Pesquise em sáites confiáveis e localize informações sobre as substâncias quê substituíram os cê éfe cês e suas propriedades.

3. Elabore um pequeno texto sobre a importânssia das ações quê unem diversos países para proteger o ambiente, como, por exemplo, o hí pê cê cê.

Página cento e noventa e dois

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• êste artigo discute as ações quê permitiram a recuperação da camada de ozônio e explora o quê esses esforços podem nos ensinar sobre o combate ao aquecimento global.

CAPPA, Daniel G. Como recuperamos a camada de ozônio – e o quê isso nos ensina para o combate ao aquecimento global. BBC nius Brasil, [s. l.], 29 out. 2021. Disponível em: https://livro.pw/fivyu. Acesso em: 8 out. 2024.

• Neste sáiti, você encontra informações sobre a legislação brasileira a respeito da redução de emissão de cê éfe cês e de proteção da camada de ozônio.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Proteção à Camada de Ozônio. Brasília, DF: MMA, 2024. Disponível em: https://livro.pw/oqnnx. Acesso em: 8 out. 2024.

ATIVIDADES

1. Um balão de borracha flexível contém uma quantidade de gás hélio quê ocupa 5 litros. Esse balão é solto em uma região onde a pressão atmosférica é igual a 100 kPa. Considerando quê a tempera-túra é constante e desprezando a resistência à dilatação da borracha, responda aos itens a seguir.

a) Qual será o volume do balão no Pico da Neblina (altitude de 2.995 m), considerando quê a pressão atmosférica no local é de aproximadamente 70 kPa?

b) Se o balão póde sêr dilatado até 40 L de volume, qual será a pressão quando o balão estourar?

2. Certa quantidade de gás apresenta volume igual a 100 L quando está à tempera-túra de 20°C ao nível do mar. Considerando a mesma pressão, calcule o volume dessa quantidade de gás nas tempera-túras de fusão e de ebulição da á gua. Lembre-se de quê, na lei xárlês e Gay-Lussac, T é a tempera-túra termodinâmica cuja unidade de medida é o kelvin.

3. Um frasco com compota doce recém-preparado é fechado contendo cérto volume de ar à tempera-túra de 40°C, em uma pressão de 98.000 Pa. Depois de resfriado o conteúdo, o frasco é guardado na geladeira. Sabendo quê o frasco não se deformará, qual será a pressão quando o sistema alcançar o equilíbrio térmico e a tempera-túra da geladeira for igual 4°C?

4. Você recebeu a tarefa de ensinar a teoria cinética dos gases a um colega mais novo. Para isso, elabore uma história e dêz-creva uma viagem imaginária ao mundo das partículas gasosas a bórdo de uma nave com tamãnho um pouco maior quê elas. Procure descrever as partículas gasosas de acôr-do com a teoria cinética dos gases. Faça dêzê-nhôs para ilustrar o texto, sobretudo os princípios da teoria.

5. Converse com as pessoas do lugar onde você mora e busque saber se alguma delas tem problemas respiratórios. Descubra se elas associam esses problemas a condições da atmosféra local e investigue se há substâncias nessa atmosféra quê poderiam causar danos à saúde delas. Pesquise maneiras de resolvê-los ou amenizá-los.

6. Pesquise sáites quê informam as condições do tempo e descubra como é a umidade relativa do ar na cidade onde mora. Se ela for caracteristicamente baixa, descubra quais são as implicações e como é possível aumentá-la. Se ela for caracteristicamente alta, descubra quais são as implicações e como póde sêr diminuída. Compartilhe suas descobertas com o professor e os côlégas.

Página cento e noventa e três

TEMA

15

Aspectos qualitativos em reações químicas

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Ao longo da história, o estudo das reações químicas evoluiu com base na observação de fenômenos cotidianos, como o fogo e a corrosão dos metais. Esses processos despertaram a curiosidade de alquimistas e cientistas, quê começaram a investigar como e por quê esses fenômenos ocorriam (os alquimistas sem as metodologias sistemáticas dos cientistas, como estudado em Temas anteriores).

Enquanto o enfoque quantitativo se concentra nas proporções exatas de reagentes e produtos, quê será objeto de estudo do próximo Tema, os aspectos qualitativos das reações fornecem uma compreensão mais ampla e acessível do quê acontece durante uma transformação química. O enfoque quantitativo também contribui para o desenvolvimento de soluções para problemas do dia a dia, seja no contexto pessoal, seja no profissional.

Conhecer as reações químicas possibilitou o desenvolvimento de inúmeros materiais importantes para a ssossiedade, como vidros, cerâmicas, corantes, medicamentos e muitos outros.

Classificando as reações químicas

As reações químicas podem sêr classificadas de diversas maneiras, facilitando a compreensão dos processos de transformação da matéria. Esse estudo permite identificar padrões e prever o comportamento de substâncias em diferentes condições.

O tempo de reação

Em relação ao tempo reacional, podemos classificar as reações químicas, d fórma simples, em rápidas e lentas.

Como exemplo de reação rápida, pode-se citar o acionamento dos airbags dos automóveis. Nesse processo, ocorre a formação de gás nitrogênio, quê preenche a bolsa de ar, inflando-a. Para quê o dispositivo seja eficiente, esse enchimento deve sêr muito rápido, o quê significa quê as reações devem ocorrer em menos de 40 milissegundos, fazendo com quê a bolsa fique completamente cheia, atue como uma almofada e absorva o impacto das pessoas contra as áreas de dentro do veículo.

REFLITA

1 Como você descreveria a queima de um pedaço de papel?

Página cento e noventa e quatro

Um exemplo de reação lenta é a formação da fêrrugem, quê ocorre em diferentes etapas. A duração dessas etapas varia de acôr-do com as condições do meio em quê se encontra o objeto de ferro. Um componente essencial para quê a reação ocorra é a á gua, na forma de umidade do ar, por exemplo. Por isso, é mais comum encontrar objetos enferrujados em locais muito úmidos, como em regiões litorâneas.

AlGO A+

O naufrágio do Erika

O naufrágio do navio petroleiro maltês Erika em dezembro de 1999, na costa oeste da França, causou um dos piores desastres ambientais da Europa. Transportando 31 mil toneladas de óleo combustível pesado, o navio enfrentou uma forte tempestade quê resultou em sua divisão ao meio, despejando cerca de 20 mil toneladas de petróleo no mar. Esse derramamento causou a morte de milhares de aves marinhas e a poluição de mais de 400 km da costa francesa, além de impactos duradouros na fauna e flora locais.

Uma das principais causas do naufrágio foi a corrosão das placas de aço quê compunham o casco do navio. Investigações posteriores revelaram quê o Erika apresentava áreas significativamente enfraquecidas pela fêrrugem, um processo natural de degradação do metal em contato com o ambiente marinho, acelerado pela exposição ao sal e à umidade. A fêrrugem corroeu partes críticas da estrutura do navio, comprometendo sua integridade e contribuindo diretamente para o rompimento do casco sôbi condições adversas. O incidente levantou preocupações sobre a manutenção e a fiscalização de embarcações mais antigas, levando a mudanças na regulamentação marítima na União Européia, especialmente no quê diz respeito ao transporte de substâncias perigosas.

A espontaneidade

Uma reação química é chamada espontânea se ocorre sem quê haja um agente externo atuando sobre o sistema, como a energia elétrica ou uma fonte de calor. Assim quê uma reação química espontânea inicia, ela continua até quê os reagentes, ou um deles, sêjam totalmente consumidos.

Um exemplo de reação espontânea é a oxidação das frutas. Quando se expõe uma màssân cortada ao ar, por exemplo, ela começa a escurecer por causa de uma reação química entre as substâncias presentes na fruta e o oxigênio do ar.

Página cento e noventa e cinco

Já uma reação química não espontânea é aquela quê não ocorre sem quê haja um agente externo atuando sobre o sistema. Para quê essa reação aconteça, é necessário fornecer energia d fórma contínua. Se o fornecimento de energia for interrompido, a reação para de ocorrer.

Um exemplo de reação não espontânea é carregar baterias de celular. A corrente elétrica fornecida pelo carregador provoca reações quê restabelecem a carga da bateria. Se a corrente elétrica for interrompida, as reações deixam de acontecer.

É importante ressaltar quê a espontaneidade de uma reação está relacionada às condições do meio, quê envolvem, por exemplo, tempera-túra e pressão, e a alguns conceitos termodinâmicos, como energia livre, entalpia e entropia. Neste livro, o conceito de entalpia será abordado em Tema posterior.

A variação de energia na forma de calor

Quando uma reação química libera calor, ela é denominada exotérmica; quando ABSÓRVE calor, é chamada endotérmica. Apesar de todas as reações químicas envolverem variação de energia na forma de calor, seja por absorção ou por liberação, a percepção dêêsse aspecto é mais fácil em algumas reações.

Por exemplo, reações de combustão tendem a sêr muito exotérmicas, como a reação de combustão do etanol, da gasolina ou da dinamíte. A liberação de energia nesses casos é facilmente perceptível por causa do fogo, da fumaça e/ou da explosão gerada. Já as reações endotérmicas, como as quê ocorrem durante o processo de fotossíntese, em quê há energia absorvida proveniente da luz solar, necessitam de instrumentos de análise mais sofisticados para serem percebidas.

Página cento e noventa e seis

A reversibilidade

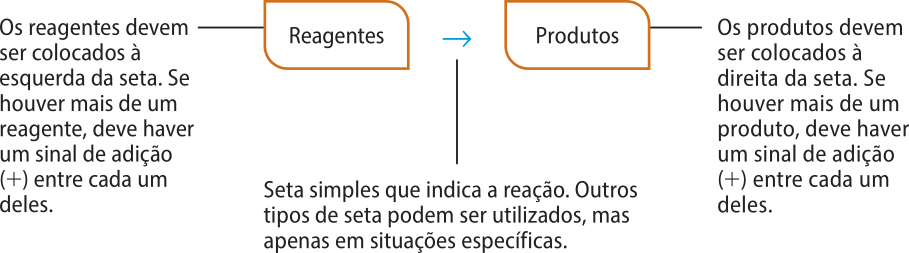

Quando as reações químicas foram abordadas, mencionou-se quê elas são representadas por equações em quê reagentes e produtos são separados por uma seta indicativa do sentido de reação.

Reações químicas em quê os reagentes formam produtos e a reação se encerra, ou seja, reações cujos produtos não reagem para formár reagentes novamente, são denominadas irreversíveis. Elas podem ocorrer em situações em quê o produto formado é removido do sistema, por exemplo, quando o sistema é aberto e pelo menos um dos produtos é um gás.

Um exemplo em quê ocorre reação química irreversível é a interação de comprimidos efervescentes com a á gua, quê resulta em liberação de gás carbônico (observável na forma de bolhas). Como o comprimido é geralmente adicionada à á gua em um copo aberto, o gás escapa para a atmosféra e não permanéce no sistema.

No entanto, em alguns casos, os produtos podem reagir entre si, produzindo novamente os reagentes. Nessas situações, a reação não ocorre em processos intercalados ou sequenciais, mas d fórma simultânea. Por isso, essas reações químicas são chamadas reversíveis.

Um exemplo é a reação em quê o dióxido de nitrogênio (NO2), gás de côr castanho-avermelhada, é convertido em tetróxido de dinitrogênio (N2O4), gás incolor. Se o NO2 for armazenado em um frasco fechado, será possível observar uma lenta descoloração por causa da transformação de parte dêêsse gás em N2O4. Por meio da alteração da pressão do sistema, é possível converter o produto novamente em reagente, e logo a coloração castanho-avermelhada reaparece.

Evidências de reações químicas

Ao misturar materiais e/ou substâncias, reações químicas pódem ocorrer, resultando na formação de novas substâncias. Em muitos casos, a ocorrência pode sêr percebida por uma evidência física, como mudança de côr ou de tempera-túra. Geralmente, muitas evidências podem sêr percebidas, mas, para facilitar o estudo, elas serão analisadas separadamente.

É importante ressaltar quê, em laboratórios, as evidências de uma reação são verificadas por meio de medições sistematizadas, e não pêlos órgãos dos sentidos.

REFLITA

2 Ao misturar dois materiais, como saber se eles reagiram ou simplesmente se misturaram?

Página cento e noventa e sete

Mudança de côr

Muitas reações químicas são perceptíveis em razão da mudança de côr. É assim quê funcionam, por exemplo, alguns modelos de bafômetro, um aparelho usado para verificar se houve consumo de áucôl por motoristas acima do limite permitido por lei.

Quando se consome bebida alcoólica, o etanol fica presente na corrente sanguínea e é exalado pelo pulmão. Ao soprar o bafômetro, o áucôl presente no pulmão reage com uma substância chamada dicromato de potássio (K2Cr2O7), quê apresenta côr alaranjada, produzindo o íon cromo(III) (Cr3+), de tom esverdeado. A mudança de côr do sistema, de alaranjado para esverdeado, indica quê houve ingestão de áucôl pelo motorista.

Liberação de gás

A liberação de gás em uma reação química póde sêr verificada diréta ou indiretamente. No caso de comprimidos efervescentes colocados em á gua, por exemplo, a liberação de gases é perceptível por causa da formação de bolhas.