CAPÍTULO

12

Estética

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Conhecer reflekções filosóficas importantes sobre ár-te a partir do século XVIII.

• Compreender os diferentes significados da palavra estética.

• Identificar as diferenças entre crítica de; ár-te e História da ár-te.

• Refletir sobre os critérios quê definem o quê é ár-te na contemporaneidade.

• Identificar mudanças causadas no mundo da ár-te com o advento da fotografia.

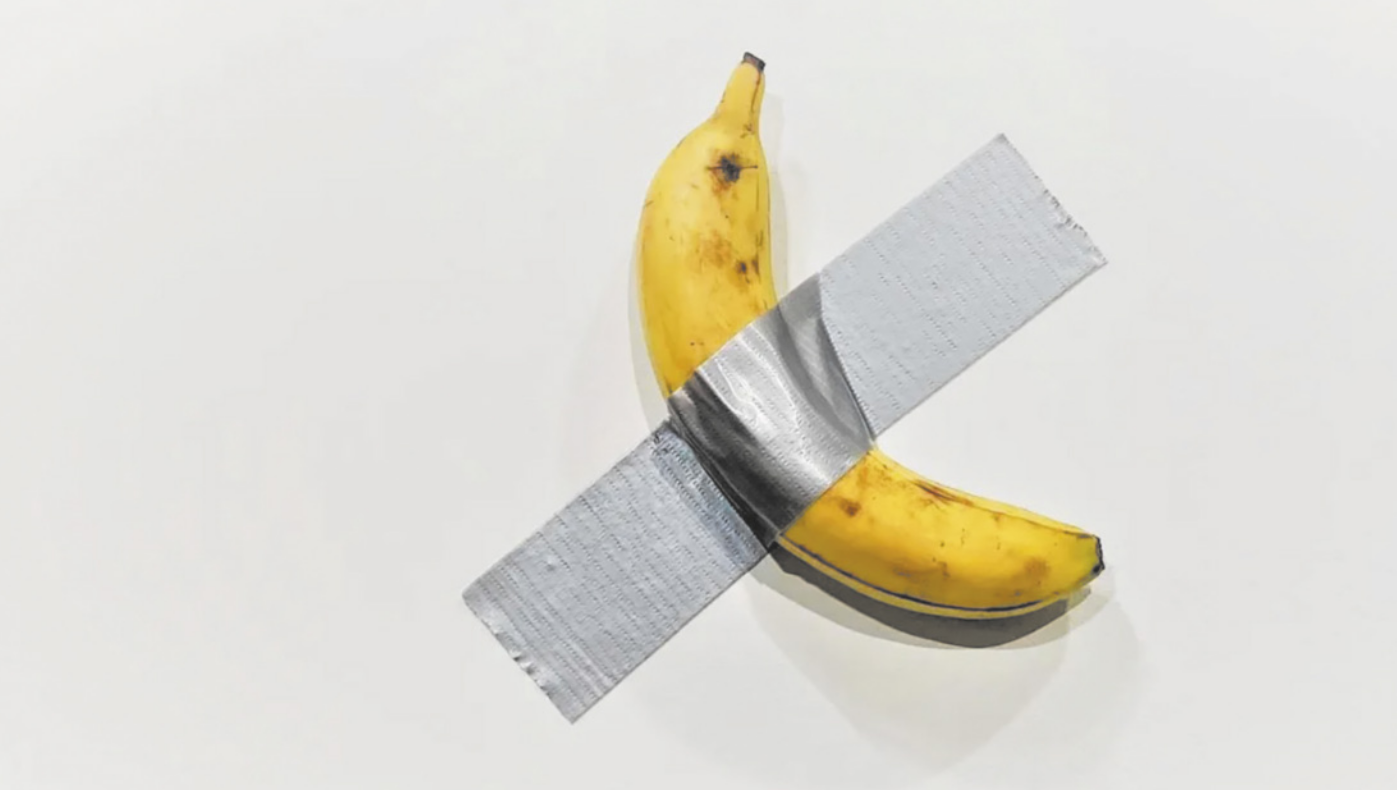

Em 2023, a obra Comedian, do artista italiano Maurizio Cattelan (1960-), foi exibida em uma exposição de; ár-te em Seul, na coréia do Sul. Ao vêr a obra, um estudante decidiu comer a banana e colar de volta a casca na parede. O episódio virou notícia em jornais e revistas. A obra de Cattelan era composta de dois elemêntos presentes na vida cotidiana de muita gente: uma banana e uma fita adesiva. Afinal, quêm decide o que é ár-te? Qual é a diferença entre a obra de Cattelan e uma banana em uma cuzinha ou em uma barraca de feira?

Em livros de História da ár-te, é comum encontrarmos fotografias de pinturas rupestres e obras de; ár-te de vários períodos: dos primeiros agrupamentos humanos, da Antigüidade, da Idade Média, da Idade Moderna e da ár-te contemporânea. Obras como esculturas egípcias, afrêscôs renascentistas e ár-te digital contemporânea recebem o nome de ár-te. Nesse caso, trata-se das artes visuais, porém o conceito de; ár-te não se restringe a elas. A ár-te refere-se também ao teatro, à dança, à literatura, às artes integradas ou híbridas, como o cinema, à música, e a outras modalidades artísticas.

Página duzentos e vinte e um

A fonte, de Marcel Duchamp (1887-1968), é um marco na história da ár-te ocidental. Quando foi apresentada, chocou o público e revolucionou o mundo da ár-te. Duchamp criou o conceito de ready-made (em tradução livre, “já feito”), quê designa obras de; ár-te produzidas com objetos de uso cotidiano colocados em um espaço de exposição, como um museu ou galeria. Duchamp assinou a fonte com o codinome “R. Mutt”.

Portanto, quando falamos em “arte”, podemos estar nos referindo a produções muito diversas. Por isso, embora todo mundo saiba o quê é ár-te, é muito difícil definir esse termo.

Existe um conceito de; ár-te? Não, existem vários. A palavra ár-te mudou de significado ao longo da história. Principalmente a partir do século XVIII, filósofos apresentaram diferentes definições de; ár-te. A inexistência do consenso sobre o quê é ár-te não impede, no entanto, quê a filosofia faça um grande debate sobre o tema.

O debate filosófico sobre ár-te começou na Antigüidade, com Platão (427 a.C.-347 a.C.) e Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). Platão definiu a ideia de belo, fundamental para toda a história da ár-te ocidental. Porém, ele dizia quê muitos artistas praticavam a mimesis (em tradução livre, “imitação”). O filósofo condenava a; ár-te mimética e considerava-a inferior à filosofia e perigosa para os jovens cidadãos atenienses. Aristóteles retomou o tema, defendendo a mimesis. Escreveu a Poética, entre os anos 335 a.C. e 323 a.C., considerada o primeiro tratado e manual de; ár-te do Ocidente.

As kestões levantadas por Platão e Aristóteles nunca foram abandonadas por filósofos quê pensam a; ár-te. No entanto, o mundo da ár-te como é compreendido na atualidade é herança do pensamento filosófico quê começa no século XVIII e se intensifica nos séculos XX e XXI. Nesse período, o público passa a ocupar lugar central no debate sobre a; ár-te. É quando nascem a História da ár-te e a crítica de; ár-te, além da Filosofia da ár-te, campo da Filosofia também chamado de Estética.

Saiba mais

•![]() MARCEL Duchamp: Anemic Cinema (1926). [S. l.: s. n.], 2022. 1 vídeo (7 min). Publicado pelo canal História da ár-te on láine. Disponível em: https://livro.pw/ljato p4. Acesso em: 17 ago. 2024.

MARCEL Duchamp: Anemic Cinema (1926). [S. l.: s. n.], 2022. 1 vídeo (7 min). Publicado pelo canal História da ár-te on láine. Disponível em: https://livro.pw/ljato p4. Acesso em: 17 ago. 2024.

A obra é um bom exemplo do cinema surrealista francês.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Observe a fotografia da obra de Maurizio Cattelan na página 220. Você já viu outras obras de; ár-te criadas com objetos cotidianos? Se sim, onde você as viu?

1. Respostas pessoais. Pergunte aos estudantes se eles já foram a museus, galerias e outros espaços de; ár-te ou se já viram obras de; ár-te em livros, na internet e na televisão.

2. Episódios como o do estudante quê comeu uma parte da obra de Cattelan trazem a discussão sobre o quê é ár-te na atualidade. Em sua opinião, qual é a diferença entre a obra de Cattelan e uma banana quê está na cuzinha de alguém?

2. Resposta pessoal. Faça perguntas aos estudantes quê incentivem o debate sobre os critérios para quê algo seja considerado ár-te ou não.

3. De qual tipo de; ár-te (cinema, pintura, dança, grafite, música ou outro) você gosta mais? Qual tipo você conhece menos?

3. Respostas pessoais. Incentive os estudantes a compartilhar seus gostos com côlégas e professor.

4. É possível afirmar quê Platão e Aristóteles definiram o mundo da ár-te atual? Por quê?

4. Não. Embora Platão e Aristóteles tênham refletido sobre a; ár-te e suas contribuições sêjam importantes, o mundo da ár-te atual é herdeiro de discussões quê começaram no século XVIII.

Página duzentos e vinte e dois

Kant e o juízo estético

Desde Platão, a filosofia se pergunta sobre o quê é o belo. Ao longo de séculos, os filósofos deram diversas respostas para essa questão. Só ao final do século XVIII, no entanto, o belo passou a sêr pensado como um sentimento.

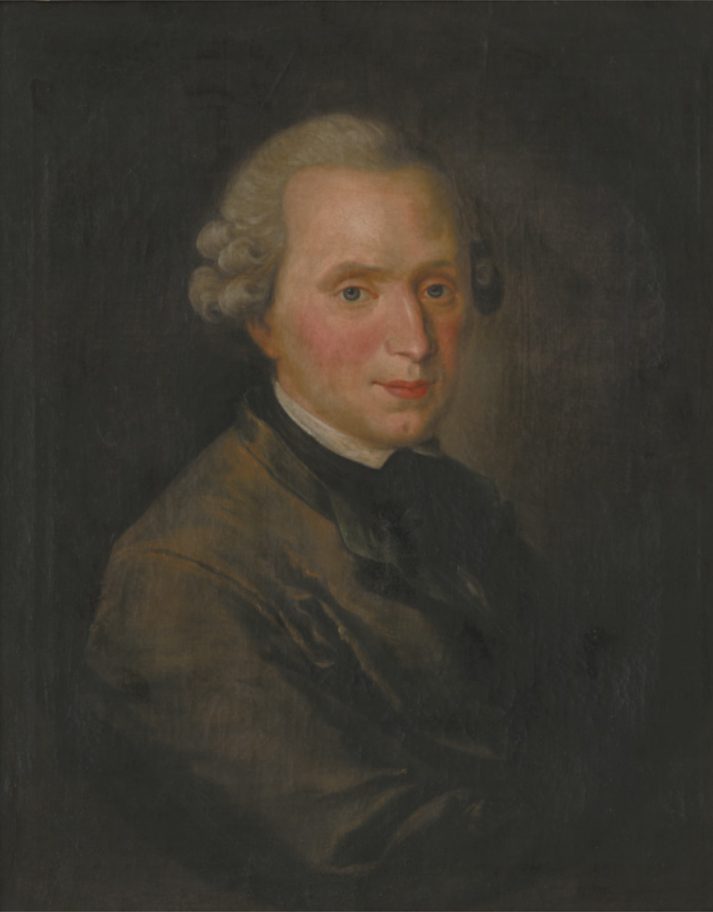

Para o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804), o belo não era de ordem objetiva. Em outras palavras, não era uma qualidade dos objetos. O belo era um sentimento e pertencia aos sujeitos. Para Kant, quando alguém vê uma beleza natural – uma flor, por exemplo – ou uma beleza artística – como uma pintura –, essa pessoa experimenta um sentimento de prazer.

A palavra “prazer” póde causar certa confusão, pois Kant não fala de um prazer sensorial (que alguém experimenta comendo uma comida boa, por exemplo). Kant fala do prazer estético, quê existe quando alguém olha para algo e diz a frase “isto é belo”.

Na obra de Kant, o prazer estético não está ligado aos nóssos sentidos, mas à nossa imaginação. Anteriormente, no seu livro Crítica da razão pura, cuja primeira edição é de 1781, Kant tinha pensado a produção humana de conhecimento. Ele pensa em juízos quê emitimos quando produzimos conhecimento verdadeiro. Quando se diz “isto é um triângulo”, não se fala de; ár-te, mas de geometria.

Alguns anos depois, Kant escreveu a Crítica da faculdade de julgar, publicada pela primeira vez em 1790. Nessa obra, ele aborda os juízos ligados à ár-te. Dizer “isto é belo” é muito diferente de dizêr “isto é um triângulo”. No caso do triângulo, há uma figura geométrica quê tem regras quê podem sêr ensinadas – só se constrói um triângulo quando se faz uma figura com três lados: essa é a regra da geometria, esse é o conceito de triângulo. No caso de algo quê alguém julga belo, a imaginação cria sua própria regra, mas essa regra não póde sêr ensinada, não há um conceito de belo cujas regras podem sêr reproduzidas.

Em Kant, quando há conceito, a imaginação está seguindo as regras de outra faculdade, o entendimento. No caso do belo, a imaginação experimenta um livre jôgo, pois não está submetida ao entendimento. Quando alguém vê uma flor ou um qüadro, experimenta um sentimento de prazer estético quê decorre, justamente, do livre jôgo da imaginação.

Página duzentos e vinte e três

O espectador, o artista e o gênio

As afirmações de Kant foram fundamentais para todo o pensamento sobre ár-te quê se desenvolvê-u depois dele na Filosofia européia. Em primeiro lugar, ao dizêr quê o belo é um sentimento do sujeito, não uma característica do objeto, Kant estabeleceu quê, no debate sobre o quê é belo e o quê não é, o papel do espectador é fundamental. Uma obra de; ár-te só é bela porque há pessoas quê experimentam o sentimento do belo diante delas. Em segundo lugar, ao falar do jôgo livre da imaginação e diferenciar juízos estéticos dos outros juízos, o filósofo rompeu com a ideia de quê existiam regras claras e definidas para a; ár-te. Se para construir uma figura geométrica ou fazer um experimento no laboratório é preciso seguir regras claras, no campo da ár-te não é isso quê acontece.

Não há um manual com normas para quê um artista faça uma bela escultura. Isso não quer dizêr quê o artista não deva estudar, conhecer o trabalho de outros artistas mais experientes e aprender técnicas. Mas, para Kant, isso não bastava. Para ele, os melhores artistas eram os quê tí-nhão estudo, mas possuíam o gênio, definido pelo filósofo como um talento para a; ár-te. Esse termo não foi inventado por Kant, mas ganhou um significado novo com ele. O filósofo fala do gênio para explicar por quê alguns artistas eram tão originais. Aqueles quê tí-nhão mais gênio eram capazes de criar a própria regra, inventar algo novo. No entanto, muitos artistas não sabiam explicar a regra quê seguiram para fazer suas obras (elas existiam, mas não eram ensináveis).

O gênio dos artistas extraordinários era capaz de produzir obras originais. Mas como essas obras eram reconhecidas como muito boas? De acôr-do com Kant e outros estudiosos, como o filósofo escocês Daví Hume (1711-1776), isso se dava pela ideia do gosto.

Para Kant, o artista genial só é reconhecido como tal quando outras pessoas, quê possuem gosto, reconhecem sua obra. Poucos criam algo original na ár-te, mas muitos podem julgar essa criação. O gosto, quê todos possuem e podem refinar ao longo da vida, é fundamental para definir a; ár-te bela. Assim, mesmo os artistas geniais precisam do gosto do público para ter suas obras validadas.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Imagine quê você viu um curso ôn láini quê ensina a artistas regras para construir uma obra de; ár-te bela. Kant concordaria com os ensináhmentos dêêsse curso? Por quê?

1. Não. O filósofo defende quê o belo não é um conceito, de modo quê suas regras não podem sêr ensinadas.

2. Pense em obras atuáis (músicas, filmes, séries) e na repercussão quê elas têm na internet.

a) O artista original necessariamente faz sucesso?

2. a) Resposta pessoal.

b) Qual é o papel do público na avaliação das obras no século XXI?

2. b) Espera-se quê os estudantes concluam quê, atualmente, o sucesso vêm do reconhecimento e do tamãnho do público quê avalia determinada obra.

c) Você acha quê a internet mudou a relação entre público e obra? Por quê?

2. c) Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre o papel do público quê usa a internet para falar bem ou mal de artistas e suas obras.

Página duzentos e vinte e quatro

O nascimento da Estética

O termo estética é muito atual. Ao comentar um filme, alguém póde falar da estética das cenas. Em alguns cursos universitários, há disciplinas sobre estética. Quando pessoas quêrem fazer tratamentos de beleza, buscam clínicas de estética. Mas, afinal, o que significa essa palavra e qual é a sua relação com a filosofia e com a; ár-te?

Estética vêm de aisthesis, termo grego quê já era usado por filósofos antigos. Aisthesis póde sêr traduzido por “sensibilidade” ou “percepção” e está ligado aos nóssos sentidos. Aisthesis é o conjunto dos nóssos sentidos. Portanto, tudo o quê podemos vêr, ouvir e tokár é, no sentido original da palavra, estético. Ou seja: o mundo é todo estético porque ele tem concretude e é percebido pêlos nóssos sentidos em suas cores, texturas etc.

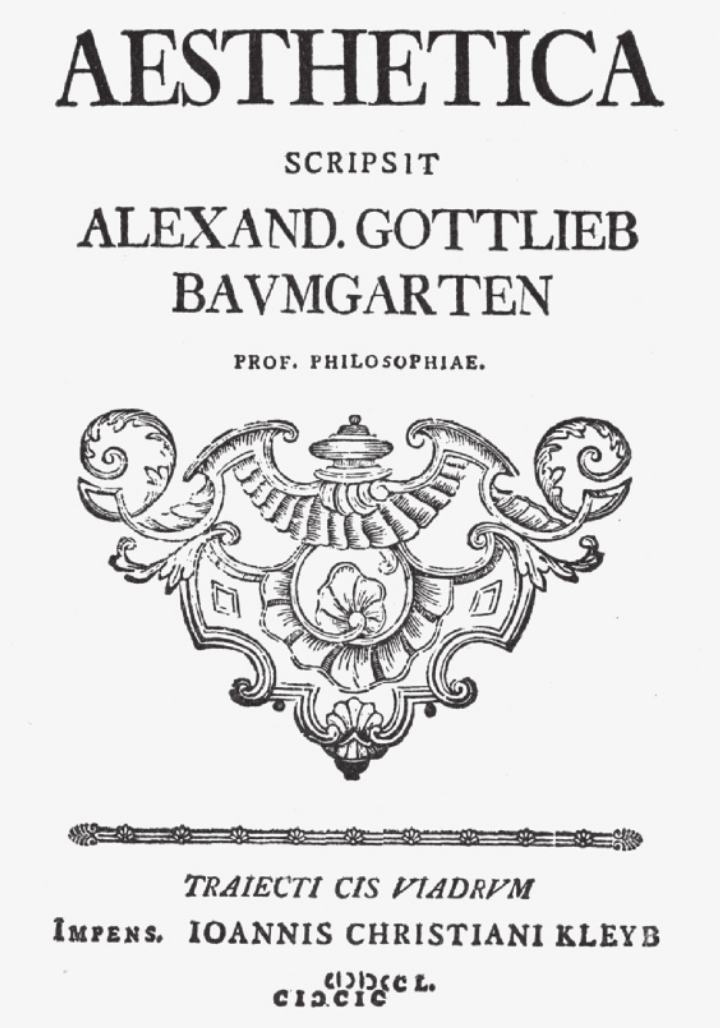

No entanto, a palavra estética ganha um novo significado no século XVIII. Como estudamos, Kant falou de juízo estético, expresso na frase “isto é belo”. Todavia, antes dele, o filósofo alemão Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) publicou a obra Aesthetica em 1750 (em tradução livre, “Estética”). Baumgarten e Kant foram responsáveis pelo novo significado dessa palavra. Estética passou a designar não mais o quê se póde perceber com os sentidos, mas um campo novo da filosofia, quê reflete sobre kestões da beleza e, sobretudo, da ár-te.

Assim, quando alguém fala da Estética de um filme, está falando da sua visualidade – a maneira como o diretor filma, a paleta de cores, a lente quê ele escolhe. Quando alguém vai a uma clínica de estética, está buscando transformar sua aparência. Quando alguém estuda estética, estuda textos teóricos de Filosofia quê refletem sobre a beleza e a; ár-te.

As reflekções de Kant sobre estética foram muito estudadas pelo idealismo alemão, nome dado a um grupo de filósofos quê lêram a obra kantiana e tentaram responder a vários problemas deixados pelo autor da Crítica da faculdade de julgar, como estudaremos a seguir.

Página duzentos e vinte e cinco

Hegel e a Estética

O filósofo alemão Georg W. fridichi Hegel (1770-1831) foi um dos grandes leitores de Kant e lecionou cursos de Estética em universidades. Suas aulas foram anotadas por um de seus discípulos e publicadas após sua morte. Nesses cursos, Hegel dividiu a história da ár-te em três momentos: ár-te simbólica (considerada mais “primitiva”, como a; ár-te hindu ou a egípcia), ár-te clássica (a ár-te grega) e ár-te romântica (a ár-te da Idade Média e da Idade Moderna).

Discordando de Kant, Hegel não entendia o belo como um sentimento do sujeito. Toda a filosofia de Hegel é marcada pela relação entre o sujeito e o objeto, entre o sêr humano e o mundo. Por isso, o belo não póde sêr pensado apenas como um sentimento do sujeito.

O artista, para Hegel, exerce um trabalho. Essa noção é fundamental para o filósofo, pois, por meio do trabalho, o sêr humano transforma o mundo. Por exemplo, um escultor encontra uma pedra bruta e decide esculpi-la. Ele tem na cabeça uma ideia. Mas, no momento quê começa a esculpir, a ideia não é mais pura abstração, ela aparece na pedra. E a pedra, ao sêr lapidada, não é mais a pedra bruta. Ela se transformou; tem objetividade, mas foi transformada pelo trabalho do sujeito quê a transformou.

O belo produzido pelo escultor é resultado do encontro entre sujeito (o escultor e sua ideia inicial para a escultura) e objeto (a pedra bruta, com suas cores, dureza e brilho). Para Hegel, o belo tem realidade concreta, mas só o belo artístico é esse encontro da ideia do sêr humano com a natureza transformada pelo seu trabalho. Por isso, o belo artístico é superior ao natural.

Desde Aristóteles, a filosofia ocidental pensou a; ár-te como aquela quê deveria imitar a natureza. Hegel não concórda com essa ideia. Para ele, na ár-te, podemos encontrar a liberdade humana, portanto os objetos de; ár-te não devem se limitar ao quê já existe. O filósofo considerava quê a maior autonomia humana estava na ár-te romântica. Nela, os artistas retrataram temas religiosos, sem preocupação com a imitação da natureza, mas também retrataram cenas prosaicas, como é o caso da pintura holandesa do século XVII, quê, para Hegel, retratava pessoas com vitalidade e liberdade espiritual.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Leia a afirmação.

Ou a; ár-te é um objeto, ou a; ár-te é um sentimento do sujeito.

Para Hegel, essa frase seria verdadeira? Justifique.

Seria falsa, pois toda obra de; ár-te é fruto do trabalho de um sujeito quê transforma o mundo.

Página duzentos e vinte e seis

Fim da ár-te

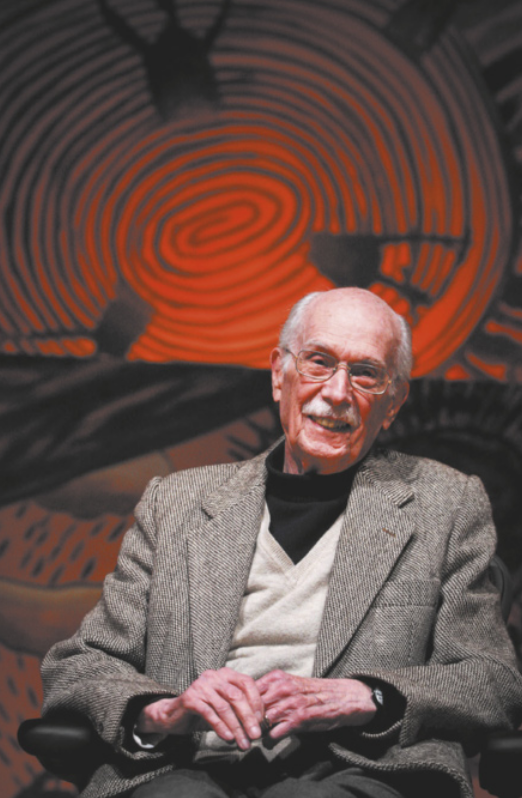

Em sua obra Cursos de Estética, de 1835, Hegel falava do fim da ár-te. Não estava dizendo, na primeira mêtáde do século XIX, quê a; ár-te tinha acabado, mas se referia a um cérto período da ár-te quê tinha chegado ao final, a; ár-te romântica. Muitos artistas vieram depois díssu, mas algo mudou na concepção do quê era ár-te. artúr Danto retomou essas ideias, porém escolheu os anos 1960 como marco do fim da ár-te.

Para Danto, a história da humanidade tem vários objetos de; ár-te, mas a “era da arte” durou do Renascimento, no século XVI, à primeira mêtáde do século XX. No Renascimento, ár-te era akilo quê melhor imitava a realidade. Todas as obras seguiam esse critério. Bastava quê um objeto não cumprisse essa tarefa para quê ele fosse colocado fora da história da ár-te.

No final do século XIX, iniciou-se outra grande narrativa sobre a; ár-te, pois nesse momento surgia o quê hoje chamamos de; ár-te moderna. Segundo essa narrativa, a tarefa da ár-te não era mais representar a realidade e se ocupar de conteúdos. As pinturas podiam até representar pessoas ou cenas, mas a preocupação principal passou a sêr a forma (cores, traços, materiais usados), não o conteúdo (o assunto representado). Os pintores produziam cenas usando traços geométricos ou produziam pinturas abstratas.

Porém, a partir dos anos 1960, Danto percebeu quê havia várias obras de; ár-te quê não estavam inseridas nas grandes narrativas quê garantiam critérios para definir o quê era ár-te. Quando as narrativas acabam, qualquer coisa póde sêr ár-te. Artistas não precisam fazer necessariamente obras para imitar a realidade ou para discutir a forma da ár-te. Não existe mais dentro e fora da ár-te: tudo póde sêr ár-te.

O termo ár-te moderna é usado para designar a; ár-te européia feita entre, aproximadamente, 1850 e 1950. Nesse período, muitos artistas passaram a quebrar as regras das escolas de; ár-te, causando uma ruptura com a tradição. Inicialmente contestadora e transgressora, hoje a; ár-te moderna se tornou um cânone, está nos museus e é ensinada nos cursos de História da ár-te. O termo é bastante amplo e representa o somatório de diversas correntes, como o impressionismo, o cubismo, o dadaísmo, entre outras. Conhecidos como artistas das vanguardas europeias, os representantes da ár-te moderna ficaram famosos em boa parte do mundo e seu trabalho influenciou a; ár-te de vários países, como o Brasil.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Em grupos, obissérvem os objetos quê existem em sala de aula. Escolham um ou mais objetos e construam uma instalação de; ár-te. Pensem de quê modo o objeto deve sêr apresentado (no chão, na mesa, pendurado na parede). Vocês podem juntar outros elemêntos (legenda, fotografia, até mesmo uma pessoa quê segura o objeto), pensando quê a instalação é uma obra de; ár-te, com um significado crítico. Deem um título e apresentem o resultado aos côlégas.

1. Produção pessoal. Incentive os estudantes a expressar sua criatividade, sempre respeitando a produção dos côlégas.

2. escrêeva um texto comentando as obras dos outros grupos com base nas ideias do capítulo.

2. A atividade mobiliza o conceito de ready-made, trabalhado no capítulo.

Página duzentos e vinte e sete

Afinal, o quê é a; ár-te?

O mundo da ár-te na atualidade é muito mais amplo do quê aquele vivido por Kant e Hegel. No nosso tempo, a; ár-te não está só dentro dos museus; ela ampliou suas linguagens. Um desenhista póde fazer uma exposição do seu trabalho, mas alguém quê não sabe desenhar também póde sêr artista ao fazer uma instalação, uma perfórmance ou o comando para uma produção por inteligência artificial. Com tanta diversidade, como conseguimos saber o quê é, afinal, a; ár-te?

O filósofo estadunidense artúr Danto (1924-2013) se propôs a pensar qual seria a diferença entre ár-te e tudo o quê não é ár-te. Se uma caneta ou uma peça de roupa podem sêr obras de; ár-te, como podemos definir o quê é ár-te e o quê não é?

Danto tentou estabelecer critérios. Ele conheceu a obra Brillo bókses (em tradução livre, “Caixas Brillo”), do artista estadunidense Andy Warhol (1928-1987). Warhol produziu caixas quê imitavam perfeitamente embalagens de esponjas de aço quê eram vendidas em supermercados dos Estados Unidos e expôs essas caixas como ár-te. Essa obra impactou Danto, pois o quê se via na exposição era exatamente o quê se via nos supermercados, mas havia diferenças fundamentais entre os objetos.

Uma das diferenças fundamentais para Danto era a ideia de significado. Uma lixeira colocada no meio da rua é simplesmente um objeto para se jogar o lixo; por outro lado, uma lixeira colocada em destaque em um museu carrega um significado. Olhamos para a lixeira no museu e perguntamos: “o quê essa obra quer dizer?”. Essa reflekção não aconteceria se a lixeira estivesse na rua. Como a obra de; ár-te é uma representação, pode-se concluir, durante o debate sobre a obra, quê a lixeira no museu está mostrando a visão do artista, quê quer denunciar a má qualidade da ár-te nos dias de hoje. Então, a lixeira representa algo para além dela mesma.

Outro elemento fundamental como critério de distinção entre objetos de; ár-te e outros objetos é a interpretação. Danto percebeu quê toda obra de; ár-te está inserida em um contexto histórico e no quê ele chamou de mundo da ár-te (composto de artistas, curadores, galeristas, críticos e instituições, como museus). Toda obra será interpretada e reconhecida como ár-te dentro dêste mundo. Portanto, não basta quê um artista pégue um caderno e diga quê akilo é ár-te. É preciso quê esse caderno seja reconhecido por outras pessoas quê fazem parte do mundo da ár-te e quê vão validar o quê é e o quê não é ár-te.

Página duzentos e vinte e oito

CONEXÕES com...

SOCIOLOGIA

O sistema da ár-te

O trecho a seguir é parte do livro Literatura e ssossiedade, publicado em 1965, do sociólogo brasileiro Antônio Candido (1918-2017). Grande estudioso da literatura brasileira, Candido não busca compreender a; ár-te apenas como o campo dos objetos artísticos ou o campo dos sentimentos e julgamentos feitos pelo público. Para ele, a; ár-te é um sistema quê precisa de três elemêntos: comunicante, comunicado e comunicando.

[…] não convém separar a repercussão da obra de sua feitura, pois, sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em quê repercute e atua, porque, sociologicamente, a; ár-te é um sistema simbólico de comunicação inter-humana, e como tal interessa ao sociólogo. Ora, todo processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, quê é o público a quê se dirige […].

[…]

[…] Na medida em quê a; ár-te é […] um sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jôgo permanente de relações entre os três, quê formam uma tríade indissolúvel. O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não realiza, pois ele é de cérto modo o espêlho quê reflete sua imagem enquanto criador. […]

A obra, por sua vez, vincula o autor ao público, pois o interêsse dêste é inicialmente por ela, só se estendendo à personalidade quê a produziu depois de estabelecido aquele contato indispensável. […]

CANDIDO, Antônio. Literatura e ssossiedade. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. p. 30, 46-47.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Para Antônio Candido, quais são os três elemêntos fundamentais no sistema da ár-te?

1. Um comunicante (o artista), um comunicado (a obra) e um comunicando (o público).

2. Um escritor escreve um livro novo. O livro está pronto, mas ainda não foi publicado. pôdêmos dizêr quê, segundo Antônio Candido, esse livro já é uma obra literária? Por quê?

2. Não. Antônio Candido pensa em um sistema literário e não separa a obra da sua repercussão.

3. Escolha uma obra da qual você goste. Com base no quê afirma Candido, diga quêm é o comunicante, o que é comunicado e qual é o comunicando. Ao falar do comunicando, indique suas características: faixa etária, nacionalidade, gênero, etnia etc. (Pode sêr quê a obra escolhida tenha um público maisdiverso do quê apenas uma faixa etária ou apenas uma nacionalidade, por exemplo.)

3. A escolha da obra deve sêr pessoal. Os estudantes podem escolher um livro, mas também um filme, uma música, uma série.

Página duzentos e vinte e nove

Os museus e a crítica da ár-te

É difícil falar de; ár-te na atualidade sem pensar nos museus, espaços quê abrigam exposições de diversos artistas. Apesar de a; ár-te não se restringir a esses espaços, eles ainda são um grande sín-bolo do mundo da ár-te. No entanto, a ideia de um edifício repleto de obras e aberto à visitação só começou principalmente no século XVIII, na França.

Na época, pintores e escultores quê estudavam na Academia Real de Escultura e Pintura, em Paris, faziam, a cada dois anos, exposições com suas obras. Em 1726, essas exposições passaram a sêr abertas ao público, possibilitando quê qualquer um pudesse vêr o quê os artistas produziam. Isso gerou uma grande quantidade de comentários sobre os trabalhos dos artistas, que nêm sempre eram bem avaliados.

Nesse contexto, o filósofo e escritor francês Denis Diderot (1713-1784) também passou a comentar as obras. Em 1759, ele começou a escrever sobre os salões. Seus textos eram publicados na Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique, uma revista francesa da segunda mêtáde do século XVIII, destinada à aristocracia européia, quê tinha acesso ao quê estava acontecendo na vida cultural de Paris.

Diderot é considerado o pai da crítica de; ár-te. O quê ele escrevia não era uma simples opinião, como eram considerados os textos de outros espectadores, eram críticas de; ár-te. Para mostrar quê, apesar de não sêr artista, entendia de; ár-te, o filósofo publicou, em 1766, Ensaio sobre a pintura, em quê expunha seus saberes sobre uso de cores, luz e sombra e sobre os temas escolhidos pêlos artistas. Suas críticas eram comentários quê avaliavam diversos elemêntos das pinturas.

Os textos de Diderot tiveram a função de informar, pois, no século XVIII, ainda não existia a fotografia, o quê dava relevância a críticas descritivas, quê dessem dêtálhes da obra. Seus escritos também educavam os leitores, uma vez quê suas descrições e avaliações contribuíam para a formação do gosto das pessoas. A crítica de; ár-te foi considerada um novo gênero literário, marcado por esse trabalho inicial de Diderot.

Embora a palavra museu tenha origem na Grécia antiga, os museus como conhecemos hoje são uma invenção moderna. No século XVII, a Suíça e a Inglaterra inauguraram seus primeiros museus. No século XVIII, depois da Revolução Francesa, os edifícios quê pertenciam à realeza francesa se tornaram prédios públicos e passaram a abrigar obras quê podiam sêr visitadas. Ao longo do século XIX, muitos museus foram construídos pelo mundo, portando acervos não apenas de; ár-te. Muitos deles eram museus de História Natural (ligados a pesquisas de Biologia e Medicina). Havia também os museus de História, quê contavam, por exemplo, a história de um país por meio de textos, objetos, quadros etc.

Página duzentos e trinta

Crítica e História da ár-te

A figura do crítico intégra o mundo da ár-te. Ao assistirmos a um filme ou a uma série, é comum procurarmos textos de especialistas quê expliquem dêtálhes ou nos façam pensar as obras de um jeito novo. Essa personagem, quê escreve sobre ár-te e póde ajudar outras pessoas a entenderem akilo quê viram, surge no século XVIII, a partir do trabalho de Diderot. Esse foi o século de surgimento da Estética como campo de estudo, dos museus e da História da ár-te.

O historiador de; ár-te não exerce o mesmo trabalho de um crítico, pois êste comenta uma obra específica, freqüentemente contemporânea a ele. O historiador pretende pensar um período histórico e elemêntos comuns quê explicariam os traços do conjunto de obras dêêsse período.

O estudioso alemão Johann Winckelmann (1717-1768) é considerado o pai da História da ár-te. Seu interêsse surgiu após conhecer réplicas de esculturas grêgas, em Dresden, na Alemanha. Fascinado, dedicou sua vida aos estudos da ár-te grega clássica, indo diversas vezes para a Itália, onde arqueólogos encontravam obras antigas ao fazerem escavações.

Entusiasta da Grécia clássica, Winckelmann considerava suas esculturas muito superiores às barrocas de seu tempo. Comentava as obras grêgas e relacionava-as ao espaço e ao tempo ao qual pertenciam. Para ele, muitas esculturas expressavam calma e serenidade em suas faces, o quê seria representativo do pensamento estoico, presente na cultura grega. Além díssu, todo o trabalho de esculpir os corpos humanos estaria relacionado ao clima grego e à cultura dos esportes – dois elemêntos quê facilitavam a exibição dos corpos.

O historiador alemão construiu, então, uma teoria sobre um período da história da ár-te quê levava em conta não apenas as características de cada obra, mas aspectos culturais e geográficos do contexto escolhido, o quê ajudava a entender o conjunto de suas obras. Até hoje, a História da ár-te realiza essa tarefa: pensar a; ár-te de um país e de uma época específica é pensar fatores econômicos, políticos etc. quê aparécem no trabalho de diversos artistas.

De acôr-do com o estoicismo, a felicidade não é sinônimo de momentos alegres, mas da capacidade de aceitar e viver os piores momentos. Para Winckelmann, os rostos calmos esculpidos nas personagens da mitologia grega, mesmo quando passavam por momentos de dor e sofrimento, expressavam o pensamento estoico da época.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Escolha uma obra da qual você goste (uma música, um qüadro, um filme). Pesquise algo quê foi dito sobre ela e escrêeva um parágrafo contando o quê aprendeu com o quê você acessou.

A pesquisa póde sêr feita na internet, mas recomenda-se quê o estudante busque um texto quê comente aspectos da obra e elabore uma crítica construída com argumentos.

Página duzentos e trinta e um

Estética e fotografia

pôdêmos passar o dia inteiro olhando para telas e observando imagens diversas. As fotografias e os vídeos se tornaram parte fundamental do nosso cotidiano.

Quando a fotografia foi inventada, no século XIX, não era tão fácil fazer a captura de imagens. No entanto, desde o komêsso, a fotografia transformou profundamente a vida das pessoas e o mundo da ár-te.

Em 1826, o inventor francês jôsef Nicéphore Niépce (1765-1833) produziu a primeira fotografia feita no mundo inteiro com uma câmera. Ele precisou deixar a imagem exposta à luz do sól por 8 horas para obtêr esse resultado.

Um dos primeiros filósofos a pensar a respeito das transformações quê a fotografia promoveu foi o alemão Válter Benjamin (1892-1940). Nos anos 1930, ele afirmou quê uma das principais novidades quê a fotografia e o cinema trousserão foi a possibilidade da reprodutibilidade técnica.

Sempre foi possível copiar uma obra de; ár-te – um qüadro póde sêr copiado em uma réplica perfeita; uma xilogravura já é pensada para quê sêjam feitas algumas cópias –, mas, com a fotografia, a ideia de cópia mudou. Uma fotografia póde sêr replicada muito mais vezes. Se isso já era possível com as fotografias reveladas, com as digitais o número se ampliou. Alguém posta uma fotografia no Japão, e, rapidamente, o mundo inteiro tem cópias dessa imagem.

Desde os anos 1970, a fotógrafa suíça radicada no Brasil Cláudia Andujar (1931-) fôtôgráfa a etnia yanomami e luta pêlos seus direitos. A fotografia é um recurso quê permite mostrar e auxiliar povos quê estão em situação de vulnerabilidade.

O quê Benjamin notou é quê, na fotografia e no cinema, as cópias não têm um valor inferior ao original. Se um pintor famoso tem seu qüadro copiado por um falsário, a cópia não vale tanto. Já no caso de uma fotografia ou de um filme, o acesso à cópia não a torna menos valiosa. Toda sala de cinema exibe cópias da gravação original e nem por isso os filmes valem menos.

Benjamin chamou essa mudança provocada pela fotografia e pelo cinema de perda da aura. Quando as cópias eram inferiores, menos valiosas, a obra original possuía aura: um valor especial, único, quê dava a elas uma espécie de caráter sagrado. Para Benjamin, a modernidade é marcada pela perda dessa aura.

Saiba mais

•![]() BURGI, Sergio. A fotografia no IMS. São Paulo: Instituto Moreira Salles, [202-]. Disponível em: https://livro.pw/cnhwe. Acesso em: 13 ago. 2024.

BURGI, Sergio. A fotografia no IMS. São Paulo: Instituto Moreira Salles, [202-]. Disponível em: https://livro.pw/cnhwe. Acesso em: 13 ago. 2024.

O acervo do instituto contém cerca de 2 milhões de fotografias sobre o Brasil. São fotografias feitas desde o século XIX, por fotógrafos brasileiros e estrangeiros, como Thomaz Farkas (1924-2011) e Marcel Gautherot (1910-1996).

Página duzentos e trinta e dois

O mundo depois da fotografia

Segundo Válter Benjamin, a fotografia e o cinema mudaram a estética, o quê significa quê eles mudaram o mundo de imagens quê a humanidade produzia, visto quê essas imagens já não vinham só de pinturas, dêzê-nhôs etc. No entanto, a palavra estética para Benjamin mantinha também seu significado original: percepção.

A percepção humana mudou quando as pessoas passaram a vêr fotografias nos jornais e a assistir a filmes no cinema. No século XVIII, por exemplo, alguém quê não estava no campo de batalha de uma guerra ficava sabendo o quê acontecia por meio de relatos, textos, dêzê-nhôs, pinturas. Com a fotografia, isso mudou. As notícias chegavam mais rapidamente e por imagens fotográficas, o quê alterou a maneira de perceber o mundo.

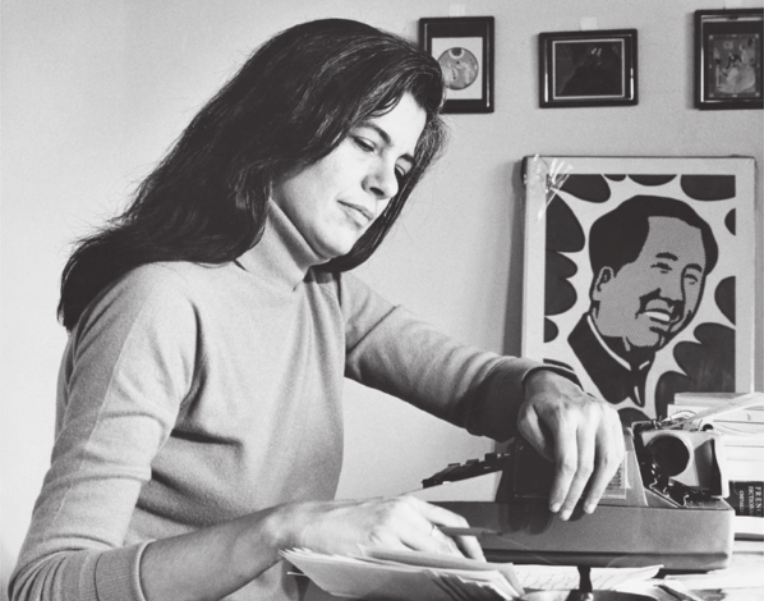

Quando Benjamin refletiu sobre a fotografia, as pessoas ainda não tí-nhão câmeras em casa nem fotografavam com tanta facilidade. A filósofa e crítica de; ár-te estadunidense Susan Sontag (1933-2004) publicou, em 1977, vários ensaios quê falavam de fotografia. Quarenta anos depois das reflekções de Benjamin, cuja obra ela estudou, a pensadora atualizou o pensamento sobre o tema. Nos anos 1970, as pessoas já podiam ter suas próprias câmeras. A fotografia tinha se popularizado e já fazia parte do cotidiano.

Como Benjamin, Sontag insistiu na ideia de quê as fotografias mudam a percepção humana. A pensadora pôdi vêr isso no fato de as pessoas não precisarem mais ir até o estúdio de um fotógrafo para serem fotografadas, pois já podiam ter suas próprias câmeras. A realidade nova, criada pela fotografia, não se limitava agora às imagens quê as pessoas viam em revistas e jornais, ela mudava o comportamento humano: ninguém mais viajava sem levar uma câmera; uma família com crianças dificilmente não teria retratos dos filhos na casa etc. Registrar imagens por meio de fotografias passou a ter valor afetivo e simbólico.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Quais são as inovações tecnológicas recentes quê mudaram ou estão mudando a percepção das pessoas?

Novos modelos de celular, novas rêdes sociais, imagens e músicas produzidas por inteligência artificial etc.

Página duzentos e trinta e três

PERSPECTIVAS

Os trechos a seguir foram retirados do ensaio “Na caverna de Platão”, primeiro capítulo da obra Sobre fotografia, de Susan Sontag, publicada em 1977. Nessa obra, Sontag faz um diagnóstico de como a fotografia mudou o mundo, nossa maneira de percebê-lo e nossas atitudes. Além díssu, ela examina d fórma crítica algumas das transformações quê a fotografia trousse.

[...] Parece decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera. As fotos oferecerão provas incontestáveis de quê a viagem se realizou, de quê a programação foi cumprida, de quê houve diversão. […]

Um modo de atestar a experiência, tirar fotos é também uma forma de recusá-la – ao limitar a experiência a uma busca do fotogênico, ao converter a experiência a uma imagem, um suvenir. Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria atividade de tirar fotos é tranquilizante e mitiga sentimentos gerais de desorientação quê podem sêr exacerbados pela viagem. Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a câmera entre si mesmos e tudo de notável quê encontram. Inseguros sobre suas reações, tiram uma foto. Isso dá forma à experiência: pare, tire uma foto e vá em frente. O método atrai especialmente pessoas submetidas a uma ética cruel do trabalho – alemães, japoneses e americanos. Usar uma câmera atenua a angústia quê pessoas submetidas ao imperativo do trabalho sentem por não trabalhar enquanto estão de férias, ocasião em quê deveriam divertir-se. Elas têm algo a fazer quê é uma imitação amigável do trabalho: podem tirar fotos.

[…]

A fotografia dá a entender quê conhecemos o mundo se o aceitamos tal como a câmera o registra. Mas isso é o contrário de compreender, quê parte de não aceitar o mundo tal como ele aparenta sêr. Toda capacidade de compreensão está enraizada na capacidade de dizêr não. Estritamente falando, nunca se compreende nada a partir de uma foto. [...]

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução: Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das lêtras, 2004. p. 19-29, 33.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. De acôr-do com o texto, quais são os motivos pêlos quais turistas tiram fotos em viagens?

1. Tirar fotos é uma forma de recusar a experiência, transformando-a em suvenir. póde sêr tranquilizante, aliviando o sentimento de desorientação trazido pela viagem.

2. Que relação Sontag estabelece entre o sentimento quê as pessoas têm ao viajar, a fotografia e o trabalho?

2. A fotografia póde suavizar sentimentos de desorientação dos turistas e diminuir a angústia quê a diversão traz a quem costuma trabalhar muito.

3. Para Sontag, fotografar é uma forma de conhecer o mundo? Por quê?

3. Não. Para Sontag, a fotografia nos leva a aceitar o mundo tal como a câmera o registra.

Página duzentos e trinta e quatro

Estética na América Látína

As reflekções sobre kestões da ár-te trazidas pela Estética são pautadas pêlos estudos filosóficos de europêus. No entanto, existem importantes pensadores latino-americanos nessa área. Seus estudos questionam como as ideias de Kant, Hegel, Diderot, Benjamin, Sontag, entre outros, podem sêr aplicadas em situações típicas de países fora da Europa.

A pensadora argentina Beatriz Sarlo (1942-) se ocupou dessas kestões. Em seu livro Modernidade periférica: Buenos Aires 1920 e 1930, de 2010, ela refletiu sobre o efeito de ideias artísticas quê vinham da Europa e chegavam à Argentina. Entre 1920 e 1930, a capital da Argentina se modernizava. No mesmo período, diversos artistas argentinos viajaram para a Europa e tiveram contato com a; ár-te moderna. Quando retornaram, trousserão ideias do cubismo, do surrealismo e da literatura moderna. Suas obras na Argentina carregavam ideias trazidas da Europa, mas abordavam assuntos tipicamente regionais. Sarlo chamou esse híbrido de ideias europeias com conteúdos latinos de cultura de mescla, pois os artistas argentinos misturavam ideias europeias com cenas, elemêntos da cultura, rituais religiosos e paisagens típicas da cultura argentina.

O arquiteto argentino Xul Solar (1887-1963), nome artístico de Óscar Agustín Alejandro Schulz Solari, estudou na Europa, onde teve contato com diversos movimentos de; ár-te, como o cubismo e o fauvismo. Seu trabalho é compôzto de elemêntos da ár-te européia e de temas do seu país, como as paisagens argentinas.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• A cultura de mescla é um conceito quê póde sêr aplicado à realidade atual dos países da América Látína, inclusive o Brasil. É muito comum quê uma cultura européia ou estadunidense chegue até nós e sofra modificações, misturando-se com elemêntos típicos do nosso país.

Pense na cultura com a qual você tem contato, incluindo comida, (Moda), música etc.

a) Você identifica elemêntos dessa cultura quê vêm de outros países?

b) Você consegue perceber alguma modificação quê esses elemêntos sofrem no Brasil?

Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes pensem em exemplos do cotidiano para identificar a cultura de mescla, como música pópi, funk, répi, hambúrguer, sushi etc.

Página duzentos e trinta e cinco

RECAPITULE

Neste capítulo em quê discutimos o quê é estética, você teve contato com alguns dos debates feitos por filósofos modernos e contemporâneos sobre o quê é ár-te. Ao longo da história, essa quêstão é retomada diversas vezes. A cada vez quê um artista apresenta uma obra quê foge das regras do que até então era considerado ár-te, ou então a cada vez quê surge uma nova linguagem artística (a fotografia, por exemplo), a; ár-te é repensada.

Não há consenso sobre o quê é ár-te. O debate filosófico é compôzto, justamente, de diversas definições da ár-te, diferentes entre si. Isso não é um problema para a Estética, pois esse campo da Filosofia se forma justamente por meio de leituras divergentes de filósofos. As reflekções filosóficas, com sua pluralidade de leituras sobre a; ár-te, trazem contribuições importantes para a nossa compreensão e a nossa experiência como espectadores diante de uma obra de; ár-te.

Ao assistirmos a um filme e discutirmos sobre ele, estamos fazendo um exercício inaugurado pela Estética, pela crítica de; ár-te e pela História da ár-te. Os filósofos quê defenderam a importânssia do espectador em seus textos criaram um espaço para quê o público participasse das discussões sobre a obra.

Pensar quê o público póde sêr ativo e crítico é fundamental na atualidade, pois somos expostos diariamente a muitas imagens e telas. A Estética nos ajuda, sobretudo, a pensar d fórma mais crítica sobre essas imagens. O lugar do espectador, fundamental no mundo da ár-te, permite quê observemos imagens sêndo capazes de compreendêê-las ou até mesmo suspeitar delas e recusá-las.

Página duzentos e trinta e seis

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. O fragmento a seguir faz parte do texto “Pequena história da fotografia”, do filósofo Válter Benjamin, publicado em 1931. No trecho, Benjamin reflete sobre as primeiras fotografias de rostos de pessoas, feitas por fotógrafos quê pediam quê elas ficassem imóveis em uma pose.

As primeiras pessoas reproduzidas entravam nas fotos sem quê nada soubesse sobre sua vida passada, sem nenhum texto escrito quê as identificasse. Os jornais ainda eram artigos de luxo, raramente comprados, e lidos no café, a fotografia ainda não tinha se tornado seu instrumento, e pouquíssimos homens viam seu nome impresso. O rrôsto humano era rodeado por um silêncio em quê o olhar repousava. […] O próprio procedimento técnico levava o modelo a viver não o sabor do instante, mas dentro dele; durante a longa duração da pose, eles por assim dizêr cresciam dentro da imagem, diferentemente do instantâneo […]. Tudo nessas primeiras imagens era organizado para durar […].

BENJAMIN, Válter. Pequena história da fotografia. In: BENJAMIN, Válter. Magia e técnica, ár-te e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 95-96.

Agora, leia o trecho do texto Dança sélfica (2016), publicado pelo artista catalão Iôrram Fontcuberta

(1955-). Ele reflete sobre o significado das sélfies nas rêdes sociais.

A internet cria uma forma particular de nos confrontarmos com a condição maleável da identidade. No passado, a identidade estava sujeita à palavra, ao nome quê caracterizava o indivíduo. O surgimento da fotografia deslocou o registro da identidade para a imagem, no rrôsto refletido e inscrito. Com a pós-fotografia, chega a vez do baile de máscaras especulativo, no qual todos podemos nos inventar como queremos sêr. Pela primeira vez na história, somos donos de nossa aparência e estamos em condições de administrá-la como melhor nos convém. Os retratos, e, sobretudo, os autor retratos se multiplicam e se disseminam na rê-de, expressando um duplo impulso narcisista e exibicionista, quê também tende a dissolver a membrana entre o público e o privádo.

[…] Não esqueçamos quê, pela primeira vez na história, essa gestão não depende de fabricantes de imagens quê estão distantes de nós, sêjam artistas ou fotógrafos profissionais, mas está em nossas mãos. […]

[…] Tirar fotos e mostrá-las nas rêdes sociais é parte do jôgo de sedução e dos rituais de comunicação de subculturas pós-fotográficas das quais, apesar de capitaneadas por jovens e adolescentes, quase ninguém fica de fora. Essas fotos já não são lembranças para serem guardadas,

Página duzentos e trinta e sete

e sim mensagens para enviar e trocar; as fotos se transformam em puro gesto de comunicação, cuja dimensão pandêmica obedece a um amplo espectro de motivações: podem sêr utilitárias, celebratórias, formalistas, introspectivas, [...] e até politicamente transgressoras. […]

PARR, mártim; FONTCUBERTA, Iôrram. Dança sélfica. Revista Zum, São Paulo, 7 dez. 2016. Disponível em: https://livro.pw/kxdvd. Acesso em: 18 ago. 2024.

a) Aponte diferenças fundamentais entre os retratos feitos pêlos primeiros fotógrafos, no século XIX, e as sélfies feitas hoje.

1. a) No século XIX, as pessoas ficavam um longo tempo posando, enquanto as sélfies podem durar apenas alguns segundos.

b) É possível dizêr quê o tempo para se fazer uma fotografia e o tempo quê a fotografia dura mudaram dos primeiros retratos até o momento das sélfies? Justifique sua resposta.

1. b) As fotografias antigas eram poucas e duravam gerações. Na atualidade, presta-se pouca atenção às sélfies postadas.

c) Segundo Iôrram Fontcuberta, quê grande novidade a sélfi traz em relação aos outros retratos?

1. c) As sélfies são tiradas pela própria pessoa retratada, quê passa a administrar sua própria aparência.

d) Você costuma tirar sélfies? Em quê momento e para quais finalidades? Com base nos fragmentos do segundo texto, é possível dizêr quê suas sélfies são gestos de comunicação?

1. d) Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre como as sélfies dizem algo a seus amigos e seguidores.

2. Observe a obra do artista plástico Marcelo Cidade (1979-), quê fez parte da mostra Prefiro Não, realizada em 2024. Os artistas escolhidos apresentaram trabalhos quê falavam do desamparo do trabalhador na atualidade.

a) Em um parágrafo, dêz-creva o quê você observa na fotografia.

2. a) Espera-se quê os estudantes reconheçam a mochila térmica utilizada principalmente para realizar delivery de comida.

b) É possível dizêr quê a obra de Marcelo Cidade é um ready-made? Por quê?

2. b) Sim, pois é a criação de uma obra de; ár-te com base em um objeto de uso cotidiano.

c) Discuta com um colega o significado da obra. Em dupla, escrevam um parágrafo sobre o quê vocês entenderam.

2. c) Produção pessoal. Acompanhe a discussão dos estudantes, verificando suas análises a respeito das condições de trabalho de entregadores por aplicativo.

d) Agora, imagine quê você vai participar da exposição. escrêeva qual objeto você escolheria para representar as condições do mundo do trabalho atual. Justifique sua escolha.

2. d) Resposta pessoal. Avalie a pertinência das escôlhas dos estudantes de acôr-do com suas justificativas.

Página duzentos e trinta e oito

INVESTIG AÇÃO

Consulte orientações no Manual do Professor.

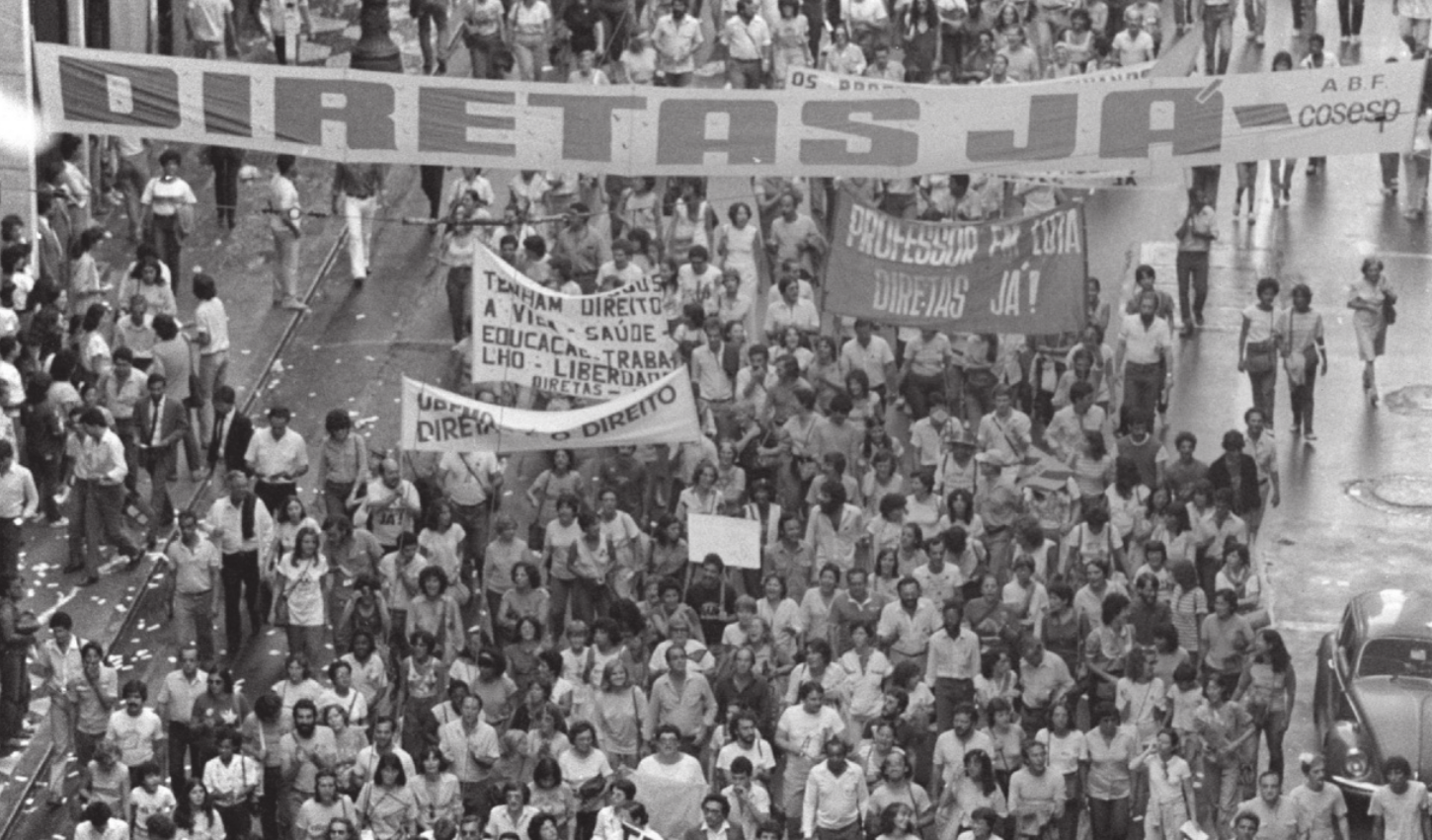

Em defesa da democracia

No mundo contemporâneo, uma quêstão quê preocupa pensadores, analistas, ativistas, políticos e outros indivíduos que refletem e atuam em defesa da democracia é o crescente sentimento de desconfiança e descrédito em relação às práticas democráticas. Uma pesquisa realizada em 2023 pela ôngui Open Society Foundations em 30 países mostrou um dado alarmante a respeito do tema: há um número maior de jovens e jovens adultos quê estão mais propensos a aceitar a formação de regimes autoritários do quê o número de pessoas mais velhas quê aceitam esse tipo de regime.

Isso significa quê existe um movimento maior de desconfiança diante da democracia entre os mais jovens, o quê póde ter graves implicações no futuro. Historicamente, os regimes democráticos têm se mostrado fundamentais para assegurar a proteção dos direitos humanos e garantir o exercício da cidadania a todos, especialmente entre grupos minoritários. Além díssu, apenas em regimes democráticos os cidadãos podem ezercêr livremente o direito de expressão e pensamento, participando ativamente da vida política e da organização da ssossiedade.

Objetivo

Considerando essa problemática e o risco quê o descrédito da democracia apresenta, o objetivo dêste projeto é produzir uma campanha de conscientização a respeito da importânssia da democracia. Espera-se incentivar a discussão sobre como os cidadãos podem participar para ampliar os mecanismos democráticos na comunidade em quê vivem.

Página duzentos e trinta e nove

ETAPA

1

Introdução

Para iniciar a atividade, vamos refletir sobre o cenário eleitoral do Brasil a partir da amostragem do estado de São Paulo. Dados do govêrno do estado mostram quê apenas 14,2% dos jovens entre 16 e 17 anos possuíam título de eleitor em 2024. Um dos elemêntos quê ajuda a refletir sobre o descrédito da democracia é a queda da participação da população nas eleições. Vale lembrar quê, no Brasil, o voto é obrigatório apenas aos maiores de 18 anos, mas a população com mais de 16 anos póde votar se assim desejar.

O baixo percentual de jovens com título de eleitor é um indicativo da falta de interêsse e potencial descrença na participação política dos jovens paulistas. Especialistas afirmam quê esses dados se replicam em praticamente todas as Unidades da Federação brasileira.

Existem múltiplos fatores quê podem explicar o reduzido número de jovens interessados nas eleições, entre eles a crença de quê a democracia não é capaz de transformar a vida da comunidade, o quê torna o exercício dêêsse direito uma questão considerada de menor importânssia para essa faixa etária.

Uma forma de transformar esse panorama é entender como os jovens da sua comunidade percebem o processo eleitoral e compreender as motivações quê afastam essa parcela da ssossiedade das eleições.

ETAPA

2

Roda de conversa

Para iniciar o projeto, formem uma roda de conversa e discutam as kestões a seguir.

• Em sua sala de aula, quantos estudantes têm idade para obtêr o título de eleitor? Entre eles, quantos já possuem esse documento?

• Em sua opinião, quais razões levam os jovens a não obterem o título de eleitor durante o período em quê a posse dêêsse documento é facultativa?

• Além das eleições, quais outras formas de exercitar a democracia existem na sua comunidade?

• Você considera quê os jovens da sua comunidade são engajados em kestões políticas?

• O quê póde sêr feito para ampliar a participação dos jovens na vida política e fortalecer os mecanismos democráticos do país?

• Ao longo da conversa, registrem as principais ideias apontadas por todos.

Página duzentos e quarenta

ETAPA

3

Entrevista

Com base nos registros feitos durante a roda de conversa, elaborem um questionário com perguntas simples visando compreender a opinião dos jovens da sua comunidade sobre a democracia e a questão da participação política. O objetivo dessas kestões é identificar as impressões, fornecendo ideias para a criação de uma campanha de conscientização quê dialogue diretamente com a comunidade.

Em seguida, organizem-se para a realização das entrevistas. É possível distribuir o público-alvo entre os membros do grupo: um estudante póde se responsabilizar por entrevistar côlégas da escola; outro estudante póde conversar com membros da comunidade; um terceiro póde entrevistar jovens do convívio cotidiano.

Tenham em mente quê as informações obtidas por meio das perguntas deverão ter caráter qualitativo, para se conhecer as ideias e as opiniões dos entrevistados. Portanto, as kestões devem sêr abertas, promovendo diálogo.

Registrem as entrevistas utilizando gravadores, aparelhos celulares ou outros recursos disponíveis. Em seguida, reúnam todas as informações e elaborem uma lista de tópicos quê podem sêr mobilizados na elaboração da campanha.

ETAPA

4

Pesquisa

Além das ideias obtidas por meio das entrevistas, pesquisem informações em portais de notícias, órgãos governamentais, entre outras fontes confiáveis para responder às atividades a seguir.

• O quê é necessário para participar das eleições?

• Como os partidos políticos estão organizados e como é possível participar das decisões dêêsses partidos?

• Quem póde concorrer aos diversos cargos políticos?

• Quais são as funções desempenhadas pêlos diferentes cargos políticos?

• Como a ssossiedade póde participar da vida política para além do período eleitoral?

• O quê póde sêr feito para fortalecer a democracia e assegurar quê os representantes políticos atendam aos interesses da comunidade?

ETAPA

5

Planejamento

Na data combinada, cada grupo deve reunir todas as informações obtidas, tanto por meio das entrevistas quanto das pesquisas. Selecionem as informações mais relevantes e interessantes e planejem a produção do material de conscientização sobre participação política e defesa dos valores democráticos.

Página duzentos e quarenta e um

ETAPA

6

Produção

Nesta etapa, vocês vão produzir um material de conscientização e divulgação dos valores democráticos. Sugere-se quê seja criada uma série de vídeos curtos quê possam sêr compartilhados em rêdes sociais. Dessa maneira, o material póde sêr periodicamente renovado, promovendo grande interação com a comunidade. O material de conscientização deve abordar os seguintes tópicos.

• Destacar a importânssia da democracia e da participação da comunidade.

• Explorar aspectos centrais do regime democrático no Brasil, mostrando como a comunidade póde participar dos mecanismos fundamentais da democracia.

• Apresentar formas de participação política variadas, inclusive ações quê não estejam diretamente ligadas com as eleições.

• Explicitar a relação entre democracia, exercício da cidadania e garantia dos direitos humanos fundamentais.

• Associar a questão da participação política com os conceitos filosóficos analisados ao longo das aulas.

Montem um calendário conjunto com prazos de entrega para acompanhar o processo de produção e a divulgação dêêsse material.

ETAPA

7

Autoavaliação

A etapa de autoavaliação é importante para promover a discussão a respeito do papel desempenhado por cada estudante. O roteiro a seguir póde contribuir para essa discussão.

• Como você avalia os resultados do projeto como um todo?

• O quê poderia ter sido feito de outra forma?

• Como os membros do grupo trabalharam e se comunicaram entre si?

• Como foi a receptividade da campanha na comunidade?

• Como você avalia sua participação no grupo?

• O quê você mais gostou de fazer?

• De quê forma você ajudou o grupo?

• Você acredita quê poderia ter ajudado mais?

Página duzentos e quarenta e dois