REFERÊNCIAS COMENTADAS

Digitais

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF: MÉC, 2018. Disponível em: https://livro.pw/kaadc m-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.

Documento quê estabelece as bases do currículo e das práticas de aprendizagem da Educação Básica no Brasil.

CONVERSA de portão 14: o quê é necropolítica? Entrevistada: Allyne Andrade. Entrevistadora: Jéssica Moreira. [S.l.]: Conversa de Portão, dez. 2020. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/nrijj. Acesso em: 16 out. 2024.

O episódio de podcast explora o conceito de necropolítica através dos impactos da pandemia de covid-19 nas populações negras e periféricas no Brasil.

MORENO, Cláudio; SPECK, Filipe. Noites grêgas. [S. l.], 2024. Spotify: [Canal] Noites grêgas. Disponível em: https://livro.pw/wxnqj. Acesso em: 16 out. 2024.

O podcast escrito e narrado pelo professor de literatura e escritor brasileiro cláudio Moreno (1946-) relata a história de mitos gregos em episódios como “A morte de Pátroclo” ou “Hera seduz Zeus”. No primeiro episódio, o professor fala das características dos deuses gregos. Em outros episódios, conta histoórias partindo de perguntas como: “a deusa Atena tinha umbigo?”.

PODCAST matéria bruta: conheça Frantz Fanon com Vladimir Safatle. [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (19 min). Publicado pelo Canal Curta! Disponível em: https://livro.pw/xvrkd? v=YK633m6gHiI. Acesso em: 16 out. 2024.

Nesse episódio do podcast, o filósofo e escritor brasileiro Vladimir Safatle (1973-) fala sobre Frantz Fanon (1925-1961), psiquiatra e filósofo político da colônia francesa da Martinica. Safatle discute os pilares do pensamento de Fanon a favor da descolonização e as razões pelas quais houve pouco apelo comercial às suas obras até hoje.

Impressas

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução: Alfredo Bóssi. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

O dicionário apresenta, d fórma bastante didática, termos e conceitos fundamentais para a compreensão da história da Filosofia.

AMARAL, Diogo Freitas do. História do pensamento político ocidental. Coimbra: Almedina, 2018.

Nesse volume, o autor analisa as ideias de pensadores quê, desde a Antigüidade até o século XX, trousserão importantes reflekções para a construção do pensamento político do mundo ocidental.

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução: Sérgio Milliet. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020. 2 v. Edição comemorativa de 70 anos.

Livro fundamental para o feminismo e para a discussão filosófica sobre a mulher, a edição comemorativa de O segundo sexo conta com textos de intelectuais como a antropóloga míri-ã Goldenberg (1956-), a filósofa Djamila Ribeiro (1980-) e a filósofa Márcia Tiburi (1970-), quê comentam diversos aspectos da obra de Beauvoir.

BENJAMIN, Válter. A obra de; ár-te na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução: Gabriel Valladão Silva. São Paulo: L&PM, 2018.

No ensaio, Benjamin analisa como as mudanças operadas pela modernidade, em especial a fotografia e o cinema, modificam o estátus da obra de; ár-te, afastando-a do conceito de experiência única de contemplação. Ele reflete sobre como a reprodução deixa de sêr tratada como uma méra cópia e passa a sêr pensada como a própria obra.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução: Carmen C. Varriale éti áu. 5. ed. Brasília, DF: Ed. hú éne bê; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. 2 v.

A obra, em dois volumes, oferece uma ampla interpretação dos principais conceitos quê fazem parte do discurso político, expondo sua evolução histórica, analisando sua utilização atual e fazendo referência aos conceitos afins.

CALVINO, Italo. O cavaleiro inexistente. Tradução: Nilson Moulin. 2. ed. São Paulo: Companhia das lêtras, 2005.

Durante a Idade Média, escritores europêus produziam romances quê são chamados hoje de romances de cavalaria. O escritor italiano Italo Calvino (1923-1985) faz uma paródia dêêsse tipo de romance em O cavaleiro inexistente. Ele conta sobre um cavaleiro quê, na verdade, não existe, mas vive sôbi uma armadura e luta em defesa da cristandade.

CHAUI, Marilena. Boas-vindas à filosofia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

A obra apresenta uma breve introdução do campo da Filosofia, contribuindo para um maior entendimento da atividade filosófica e das diferentes definições do pensamento filosófico.

CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia. dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Companhia das lêtras, 2002. v. 1.

A obra analisa aspectos centrais do pensamento filosófico na Grécia Antiga, contribuindo para a compreensão do processo histórico de formação da tradição filosófica ocidental. COMTE, Auguste. Discurso sobre o espírito positivo. São Paulo: Lafonte, 2020.

A teoria positivista de Comte propunha o desenvolvimento do indivíduo/sociedade segundo critérios científicos, obedecendo a diretrizes predefinidas promotoras do bem-estar da humanidade. Assim, o pensamento humano superaria os estados teológico e metafísico para atingir a plenitude intelectual no estágio positivo.

CRARY, Jônathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. Tradução: Joaquim Toledo Junior. São Paulo: Ubu, 2016. Jônathan Crary (1951-) reflete sobre o impacto do desenvolvimento tecnológico na percepção do tempo e a maneira como isso está relacionado com mudanças na organização do repouso nas sociedades contemporâneas.

DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Tradução: Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

Página trezentos e cinquenta e um

No livro de introdução à filosofia kantiana, Gilles Deleuze (1925-1995) apresenta os principais conceitos de Immanuel Kant (1724-1804), mostrando como se relacionam as faculdades kantianas na Crítica da razão pura, na Crítica da razão prática e na Crítica do juízo, obras publicadas em 1781, 1788 e 1790, respectivamente.

DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. Tradução: píter Pál Pelbart. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.

A obra traz textos e entrevistas do filósofo francês Gilles Deleuze. Entre os textos, há aquele no qual o pensador refletiu sobre o conceito de ssossiedade de contrôle.

DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, jã Le Rond. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências das artes e dos ofícios: volume 1: discurso preliminar e outros textos. Tradução: Fúlvia Moretto, Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unésp, 2015.

Esse volume apresenta parte dos textos publicados na Enciclopédia iluminista, de 1751, especialmente o discurso preliminar quê foi elaborado para definir o projeto enciclopédico propôsto pêlos pensadores iluministas.

DOXIADIS, Apostolos; PAPADIMITRIOU, Christos Harilaos. Logicomix: uma jornada épica em busca da verdade. Tradução: Alexandre Boide dos Santos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

Essa história em quadrinhos conta a vida do filósofo berrtrã Russell (1872-1970), um nome importante da lógica. A história elucida diversos conceitos da lógica enquanto narra os acontecimentos vivídos por Russell.

FABBRINI, Ricardo. ár-te contemporânea em três tempos. Belo Horizonte: Autêntica, 2024.

Em três diferentes ensaios, o autor apresenta e analisa obras de; ár-te contemporânea e discute alguns debates da estética contemporânea.

FOUCAULT, Michél. Microfísica do pôdêr. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

Essa obra reúne diversos textos do filósofo francês quê exploram a questão do pôdêr e suas implicações sociais.

FOUCAULT, Michél. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 42. ed. São Paulo: Vozes, 2014.

Nessa obra, o filósofo francês Michél Fucoul analisa o processo de disciplinarização no mundo ocidental e reflete sobre o impacto díssu no processo de subjetivação dos indivíduos.

GIACOIA JÚNIOR, ôsváldo. Pequeno dicionário de filosofia contemporânea. São Paulo: Publifolha, 2006.

A obra apresenta verbetes sintéticos com conceitos fundamentais para a compreensão de temas explorados por filósofos contemporâneos, possibilitando a ampliação de discussões desenvolvidas em sala de aula.

HADOT, Piérre. O quê é a filosofia antiga? Tradução: Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1999.

A obra traça um panorama da Filosofia antiga, buscando compreender aspectos centrais das discussões conceituais elaboradas por diferentes pensadores quê marcaram a história da Filosofia ocidental.

HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Tradução: Gabriel S. Philipson. Petrópolis: Vozes, 2022.

O autor reflete sobre a democracia ilusória em tempos de digitalização dos meios de comunicação. O filósofo acredita quê seguidores de influenciadores digitais podem se tornar despolitizados e adestrados por algoritmos.

HOBSBAWM, Ériqui. A era dos impérios: 1875-1914. Tradução: Sieni Maria Campos, Yolanda Steidel de Toledo. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

A obra analisa o processo de expansão das potências industriais pelo planêta, traçando um panorama do neocolonialismo e seus efeitos sociais, políticos e econômicos.

JIMENEZ, márc. O quê é estética. Tradução: Fulvia M. L. Moretto. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999.

O livro passa pelas principais ideias ligadas à estética na Filosofia, mobilizando autores como Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.), Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), Descartes (1596-1650), Hegel (1770-1831), Danto (1924-2013) etc.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das lêtras, 2015.

A obra apresenta o relato de Davi Kopenawa (c. 1956-) a respeito de sua experiência e das tradições de seu povo na defesa da Floresta Amazônica, oferecendo um importante registro da visão de mundo dos yanomami.

KUHN, Tômas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2020.

A obra demonstra como as áreas de Exatas e de Humanas foram convergidas por Kuhn durante suas análises profundas em busca de questionar dogmas. Kuhn descreve o processo contraditório marcado pelas revoluções do pensamento científico. Esse processo seria o responsável pelas mudanças e avanços nas ciências.

LA BOÉTIE, Étienne de. O discurso da servidão voluntária, ou O contra um. Tradução: Bruno Gambarotto. Petrópolis: Vozes, 2022.

Na obra, o filósofo Étienne de La Boétie (1530-1563) apresenta sua reflekção em torno do problema da obediência e da importânssia de se recusar a obedecer a um govêrno tirânico.

MAIER, Corinne; SIMON, êni. márquis: uma biografia em quadrinhos. Tradução: Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2018.

Essa obra apresenta uma breve biografia do filósofo káur márquis (1818-1883) no formato de história em quadrinhos, contribuindo para uma compreensão mais ampla das ideias do filósofo e da maneira como sua reflekção está relacionada com as transformações históricas de seu tempo.

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Fucoul. Rio de Janeiro: Zarrár, 2007.

A obra traz uma seleção de textos de filósofos quê se dedicaram a analisar problemas de ética, fornecendo um panorama da história da Filosofia e do modo como diferentes pensadores refletiram sobre kestões éticas.

MARTINS, José Antônio. Filosofia política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015.

Essa obra apresenta uma breve introdução de problemas relacionados com a Filosofia política, contribuindo para um entendimento mais amplo de kestões associadas à discussão em torno do contratualismo.

Página trezentos e cinquenta e dois

MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução: Renata Santini. ár-te & Ensaios: Revista do PPGAV-EBA-UFRJ, n. 32, p. 122- 151, dez. 2016. Disponível em: https://livro.pw/umzpv. Acesso em: 22 out. 2024.

O ensaio discute a necropolítica enquanto exercício do contrôle sobre a mortalidade e implantação e manifestação de pôdêr.

MONTAIGNE, Michél de. Os ensaios: uma seleção. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das lêtras, 2010.

Essa coletânea apresenta alguns dos mais importantes ensaios produzidos pelo filósofo Michél de Montaigne (1533- 1592), contribuindo para um conhecimento mais amplo dos conceitos quê marcaram o pensamento dêêsse filósofo.

MULLER, Catel; BOCQUET, José-Louis. Olympe de Gouges. Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: recór, 2014.

Essa obra apresenta a biografia de Olympe de Gouges 1748-1793) no formato de história em quadrinhos, destacando os principais acontecimentos quê marcaram sua vida e seu engajamento na luta pêlos direitos das mulheres.

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da ár-te. São Paulo: Loyola, 2016.

O livro apresenta conceitos básicos para entender a filosofia da ár-te e mostra a relação entre ár-te e existência.

OLIVA, Alberto. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zarrár, 2003.

A obra traça um breve panorama do campo da filosofia da ciência, explorando d fórma sintética conceitos centrais para a compreensão de problemas relacionados com o fazer científico e o pensamento filosófico.

OS PRÉ-SOCRÁTICOS: fragmentos, doxografia e comentários. Seleção e supervisão: José Cavalcante de Sousa. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores).

Parte da coleção Os pensadores, o volume traz uma introdução quê destaca as principais contribuições dos pré-socráticos, além de apresentar fragmentos de seus textos acompanhados de um compilado de comentários de filósofos posteriores quê lêram essas obras.

POPPER, káur. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: cúltriks, 2005.

O autor defende quê a ciência só póde sêr definida por meio de regras metodológicas, descritas na obra com o objetivo de elucidar problemas clássicos da teoria do conhecimento.

ROUSSEAU, jã-jác. O contrato social. Tradução: Drik Sada. Porto Alegre: L&PM, 2014.

Essa obra é uma adaptação em mangá do clássico trabalho de jã-jác Rousseau (1712-1778) a respeito do conceito de contrato social. Com linguagem acessível, a obra póde ajudar a compreender as propostas de Rousseau a respeito da organização política da ssossiedade.

ROVERE, Maxime (org.). Arqueofeminismo: mulheres filósofas e filósofos feministas: séculos XVII-XVIII. São Paulo: n-1, 2019.

A obra apresenta textos de filósofas quê viveram entre os séculos XVII e XVIII, bem como textos a respeito de kestões ligadas à igualdade de gênero de filósofos do mesmo período, contribuindo para uma reflekção mais ampla sobre o problema da igualdade de gênero no pensamento moderno.

SALIH, Sara. Judith Butler e a teoria queer. Tradução: Guacira lópes Louro. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

O livro introduz a teoria da filósofa Judith Butler (1956-), tratando de conceitos como sujeito, gênero, performatividade e queer, além de comentar debates e críticas em torno da obra da filósofa.

SAVIAN FILHO, Juvenal. Argumentação: a ferramenta do filosofar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

O livro faz uma introdução à argumentação, explicando d fórma didática conceitos como argumento, premissa, pressuposto etc. Também ensina como se constrói e desconstrói argumentos e como se analisam textos.

SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.). História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Editora Unicamp, 2017.

Coletânea de artigos quê discutem a literatura e a memória após as catástrofes, retomando debates quê surgiram na segunda mêtáde do século XX.

SÓFOCLES. Antígona. Tradução: Láurence Flores Pereira. São Paulo: Penguin-Companhia das lêtras, 2023.

Uma das tragédias grêgas mais lidas até hoje retrata o conflito entre Antígona e Creonte. A luta de Antígona para enterrar seu irmão apresenta o debate acerca das leis religiosas e das leis da cidade.

SPIEGELMAN, Art. Maus. Tradução: Antônio de Macedo Soares. São Paulo: Companhia das lêtras, 2005.

Nessa história em quadrinhos, Art Spiegelman (1948-) retrata seu pai, um judeu polonês quê sobreviveu ao campo de concentração na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), contando o quê viveu.

TANAKA, Masato; SAITO, Tetsuya. Grande história visual da filosofia: pensadores e principais conceitos. São Paulo: Planeta, 2022.

A obra apresenta esquemas visuais quê exploram conceitos desenvolvidos por diferentes filósofos ao longo do tempo. Com isso, ela fornece ferramentas para organizar e retomar discussões realizadas em sala de aula.

TOZZINI, Daniel Laskowski. Filosofia da ciência de Tômas Kuhn: conceitos de racionalidade científica. Florianópolis: Editora da hú éfi éssi cê, 2020.

Esse livro introduz os principais conceitos da obra do filósofo Tômas Kuhn (1922-1996), destacando críticas quê o pensador recebeu e mostrando as respostas dadas ao longo da sua trajetória.

TÜRCKE, Christoph. Hiperativos! Abaixo a cultura do déficit de atenção. Tradução: José Pedro Antunes. São Paulo: Paz e térra, 2016.

Na obra, o autor defende a tese de quê toda a informação a quê somos submetidos, desde a invenção do cinema, contribui para reduzir nossa capacidade de concentração. Desse modo, ele propõe o retorno à cultura do ritual, promovida especialmente nas escolas, o quê traria tranquilidade e energia próprias da infância.

ZINGANO, Marco. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. 2. ed. São Paulo: Odysseus, 2005.

Com linguagem clara e acessível, o livro apresenta as principais ideias de Platão e Aristóteles e passa por diversos temas sobre os quais os filósofos escreveram, como a política ou a ciência.

Página trezentos e cinquenta e três

ORIENTAÇÕES

PARA O PROFESSOR

Apresentação

Esta obra foi escrita tendo em vista a reflekção filosófica sobre os problemas do mundo contemporâneo. Está organizada em capítulos quê exploram temas e conceitos quê convidam o estudante a refletir sobre kestões atuáis e se posicionar de modo crítico e propositivo ante demandas urgentes da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, a obra também foi construída levando em conta a relevância do estudo da história da filosofia no Ensino Médio, pois entendemos quê não é possível apresentar a filosofia como reflekção do presente sem analisar e reconstituir conceitos, debates e filósofos relevantes de sua história.

Cada um dos 18 capítulos foi organizado com base em um tema, como a ética, a lógica, a teoria do conhecimento, o pôdêr, a estética, e outros. Há também um critério cronológico nessa organização, contribuindo para a reflekção a respeito da história da filosofia. Assim, os primeiros temas estão articulados a aspectos da filosofia na Grécia Antiga, seguidos por capítulos quê analisam outros períodos da história filosófica, até a contemporaneidade.

Além de explorar kestões teóricas, os capítulos contam com atividades quê visam identificar conhecimentos prévios e estimular a reflekção, o protagonismo e a participação dos estudantes. Parte dessas atividades apresenta textos filosóficos quê devem sêr lidos, compreendidos e interpretados pêlos estudantes, enquanto outra parte convida os jovens a falar de seu cotidiano, pensar em problemas atuáis e elaborar textos nos quais se posicionam como agentes de transformação da realidade.

Assim, é possível articular a história da filosofia com os problemas contemporâneos, evidenciando a importânssia de compreender debates, conceitos e teorias constituídos ao longo do tempo. Esse movimento é fundamental para quê os jovens possam compreender o papel da Filosofia como um exercício do pensamento e como uma ferramenta para auxiliar na transformação do mundo. Neste Manual, você encontra um panorama teórico-metodológico da obra e orientações específicas para o trabalho com cada capítulo de Filosofia. As orientações visam oferecer ideias e instrumentos para a abordagem dos temas e o trabalho em sala de aula.

Abraço,

Os autores

Página trezentos e cinquenta e quatro

Sumário

Um mundo em transformação............355

Educação para o século XXI.......................... 355

Brasil: o mundo mudou.

E as nossas escolas?...................................... 356

Mudanças educacionais no Brasil....................... 356

O Novo Ensino Médio e a BNCC..........357

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC).... 357

As juventudes contemporâneas......359

Pressupostos teórico-metodológicos.........................................360

Interdisciplinaridade.................................... 360

Metodologias ativas........................................ 362

Os processos de avaliação............................ 365

Avaliar para quê?............................................... 365

Principais modelos de avaliação......................... 367

Abordagem teórico-metodológica...........................................369

Histórico........................................................... 369

Principais fundamentos teórico-metodológicos................................................ 372

Sujeitos ativos do conhecimento....................... 374

Referências comentadas.................... 375

Recursos e estratégias didáticas..................................................... 377

Organização das seções de textos e atividades..................................................... 377

Sugestões de cronogramas........................... 378

Orientações didáticas específicas................................................ 379

CAPÍTULO 1 As vozes da filosofia............... 383

CAPÍTULO 2 Os pré-socráticos e Sócrates......................................................... 385

CAPÍTULO 3 Política e ár-te no mundo grego............................................... 388

CAPÍTULO 4 Ética, utopia e distopia........... 391

CAPÍTULO 5 A filosofia medieval no Ocidente...................................................... 396

CAPÍTULO 6 A origem da lógica................... 399

CAPÍTULO 7 Pensamento crítico e argumentação............................................... 404

CAPÍTULO 8 Modernidade.............................. 408

CAPÍTULO 9 Revolução Científica e teoria do conhecimento.............................. 411

CAPÍTULO 10 Vida em ssossiedade................. 416

CAPÍTULO 11 História no pensamento contemporâneo.......................... 419

CAPÍTULO 12 Estética.................................... 422

CAPÍTULO 13 Memória e barbárie............... 426

CAPÍTULO 14 Colonialismo........................... 429

CAPÍTULO 15 Questão de gênero................. 432

CAPÍTULO 16 Poder e norma........................ 435

CAPÍTULO 17 Ciência na contemporaneidade................................... 438

CAPÍTULO 18 Tecnologia............................... 441

TRANSCRIÇÕES DOS PODCASTS

Podcast: Utopias e distopias na literatura.................................................... 445

Podcast: O perspectivismo, “a questão do outro” e a xenofobia no mundo atual.......... 446

Podcast: Racismo algorítmico....................... 447

Página trezentos e cinquenta e cinco

Um mundo em transformação

Educação para o século XXI

No século XXI, a aceleração das inovações tecnológicas ocorre em intervalos de tempo cada vez mais curtos, acarretando uma série de transformações nos âmbitos político, econômico, social e cultural.

Diante dessas transformações vertiginosas da tecnologia, surgem novos produtos e novas maneiras de produzi-los; profissões são extintas e outras são criadas; alteram-se as formas de comunicação e as relações interpessoais. As instituições também são modificadas para se adequarem à nova realidade. A escola, por exemplo, vê-se diante da necessidade de rever suas práticas na formação dos sujeitos quê vivem nesse mundo atual.

A educação contemporânea pressupõe a formação para a vida, no sentido de habilitar o jovem à leitura e à análise crítica da realidade, além de promover o seu desenvolvimento integral nas dimensões física, cognitiva, socioemocional e social. Para atingir esse objetivo, é importante valorizar os conhecimentos prévios e as experiências de vida dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

O biólogo, psicólogo e filósofo suíço jã píagê (1896- 1980) foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento cognitivo e intelectual e do processo de construção do conhecimento. Embora o foco de píagê não fosse a educação formal, suas pesquisas serviram de base para quê outros estudiosos entendessem quê o ponto de partida para a construção de um novo conhecimento é akilo quê o estudante já sabe. Amparado nas pesquisas de píagê, Daví Ausubel (1918-2008), psicólogo estadunidense da área educacional, foi um dos primeiros estudiosos a usar o termo “conhecimento prévio”. Para ele, o conjunto de saberes quê um estudante traz é extremamente importante para a elaboração de novos conhecimentos e para a garantia de uma aprendizagem significativa Nota 1. Sobre a aprendizagem significativa, Farias conclui quê, para Ausubel:

o sujeito já tem uma história, sêndo esta a base para uma aprendizagem significativa. O profissional deve estar atento ao fazer uma intervenção, levando em consideração a formação da estrutura cognitiva do indivíduo, trazendo importantes contribuições para diversas áreas do conhecimento, principalmente, para o campo da Competência em Informação Nota 2.

Na escola do século XXI, marcada pelo fenômeno da globalização e da ssossiedade da informação, torna-se urgente a promoção da discussão, da interpretação dos fatos e da análise crítica das informações, além do uso criativo das novas tecnologias para a construção de conhecimentos. Segundo Maria Lúcia de Arruda Aranha:

O problema educacional não está, portanto, apenas em utilizar a tecnologia como instrumento avançado no ensino, acompanhar a sua evolução no mundo do trabalho, ou ainda estabelecer a interação entre a escola e a educação informal dos meios de comunicação de massa, mas questionar como deve sêr daqui em diante uma pedagogia quê realmente oriente o cidadão para compreender o mundo transformado pela técnica e atuar sobre ele de maneira crítica. Mais ainda, aprender de modo contínuo — tanto o aluno como o professor —, já quê essas transformações continuarão ocorrendo de modo vertiginoso. Nota 3

Página trezentos e cinquenta e seis

Brasil: o mundo mudou. E as nossas escolas?

No Brasil, após o término da ditadura civil-militar (1964-1985) e o restabelecimento da democracia, algumas conkistas foram alcançadas, entre elas a promulgação da Constituição Federal de 1988, quê estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a fim de garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Observe a seguir as principais mudanças educacionais no Brasil com base nessas diretrizes constitucionais.

Mudanças educacionais no Brasil

Acompanhe o percurso das principais leis e diretrizes educacionais da década de 1990 a 2024.

> LDB 1996

1 Após um longo período de debates, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei número 9.394/1996), quê dispôs sobre os princípios e fins da educação no país, baseados na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a; ár-te e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância, entre outros princípios.

> pê ene éle dê 1996

2 Desde 1996, o Programa Nacional do Livro Didático (pê ene éle dê) prevê a avaliação pedagógica dos livros inscritos no processo de seleção do Ministério da Educação. Essa avaliação toma como base os documentos oficiais da educação do país. O pê ene éle dê garantiu a universalização da distribuição do livro didático na rê-de pública de ensino e a livre escolha dos docentes das obras aprovadas.

> p c ênes 1997-1998

3 Muitas foram as contribuições da LDB para o avanço das reflekções educacionais no país, entre elas as diretrizes fornecidas para a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, quê deram ênfase à compreensão do processo de aprendizagem do estudante, ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação para o exercício da cidadania e à discussão de temas transversais, como Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo.

4 Um novo modelo de Ensino Médio foi sancionado pela lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, quê alterou a LDB de 1996. Essa lei determinou o aumento da carga horária mínima, a ampliação das escolas de tempo integral e a possibilidade de todos os estudantes dessa etapa escolar poderem escolher caminhos de aprofundamento dos seus estudos.

> BNCC 2017-2018

5 O processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) durou cerca de quatro anos e, para isso, foram consultadas diversas entidades representativas dos diferentes segmentos envolvidos com a Educação Básica. Em dezembro de 2017, a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi normatizada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo MÉC. A parte referente ao Ensino Médio foi entregue ao CNE em abril de 2018 e aprovada e homologada em dezembro do mesmo ano.

> DCNEM 2018

6 Em 2018, foram atualizadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM/2018). As DCNEM/2018 trazem orientações e definições para o planejamento dos currículos escolares e para os sistemas de ensino. As DCMs determinam quê a proposta pedagógica das unidades escolares deve considerar, entre outros aspectos, o reconhecimento e atendimento da diversidade e das diferentes nuances da desigualdade e da exclusão na ssossiedade brasileira e a promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos a raça e etnia, religião, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas quê contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de preconceitos, discriminação e violência sôbi todas as formas.

> Reforma do Ensino Médio

7 Sancionada pelo presidente da República em 31 de julho de 2024, a lei número 14.945/2024 altera a LDB de 1996 e revoga parcialmente a lei número 13.415/2017, quê dispõe sobre a reforma do Ensino Médio. Entre as mudanças determinadas pela nova lei, destacam-se: a retomada da carga horária da formação geral básica para 2.400 horas, o fomento à matrícula de ensino técnico no Ensino Médio e a regulamentação dos itinerários formativos. Nota 4 Nota 5 EDITORIA DE ár-te

Página trezentos e cinquenta e sete

O Novo Ensino Médio e a BNCC

Apesar dos avanços apresentados no infográfico, a educação brasileira ainda enfrenta problemas na atualidade. No Ensino Médio, em particular, há grandes desafios, como garantir uma escola mais atrativa para os jovens, oferecer um ensino de qualidade e combater a evasão escolar Nota 6.

A evasão escolar é um fenômeno complékso, quê afeta milhões de jovens todos os anos. As causas são diversas, incluindo problemas socioeconômicos, inadequação do currículo às realidades dos estudantes, dificuldades de aprendizagem ou de acesso à escola, falta de interêsse nos componentes curriculares, entre outros fatores Nota 7. Essa situação compromete não apenas o futuro individual dos jovens mas também o desenvolvimento social e econômico do país Nota 8.

A implementação do Novo Ensino Médio surge como uma estratégia para tornar essa etapa da educação básica mais atraente e eficaz. O Novo Ensino Médio compreende a formação geral básica, incluindo quatro áreas do conhecimento; a formação técnica e profissional e os itinerários formativos.

Com uma proposta de flexibilização curricular, o Novo Ensino Médio permite quê os estudantes escôlham itinerários formativos Nota 9 quê se alinhem aos seus interesses e aspirações educacionais e profissionais. Essa personalização do ensino visa engajar os estudantes, tornando o aprendizado mais relevante e conectado com suas realidades e projeto de vida.

Além díssu, o Novo Ensino Médio propõe uma maior integração entre os componentes curriculares inseridos nas quatro áreas do conhecimento e o incentivo ao desenvolvimento de competências e habilidades. Com essas mudanças, espera-se reduzir a evasão escolar e garantir quê os jovens enxerguem o Ensino Médio não apenas como uma etapa obrigatória, mas como uma oportunidade valiosa para seu futuro. O desafio agora é garantir quê essa nova proposta seja efetivamente implementada e quê todos os estudantes tênham acesso a uma educação inspiradora e de qualidade.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Um passo importante para concretizar essa proposta foi a aprovação da BNCC do Ensino Médio em 2018, quê delimita os direitos e os objetivos de aprendizagem dos estudantes, expressos no desenvolvimento de competências e habilidades Nota 10. A BNCC não é um currículo, mas sim um orientador curricular. Cabe às Unidades da Federação e aos municípios elaborarem seus currículos com base nos princípios e aprendizagens essenciais definidos por ela.

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos) e habilidades, como práticas cognitivas e socioemocionais.

O Conselho Nacional de Educação (CNE), responsável por aprovar o texto final em dezembro de 2017, rêzouvêo quê, na BNCC, competências e habilidades estão relacionadas aos direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes. O conceito de competência é associado à mobilização de conhecimentos e habilidades indispensáveis para a vida em ssossiedade. Para isso, foram definidas dez competências gerais, quê devem guiar o trabalho em todos os anos e em todas as áreas de conhecimento. Entre as competências listadas na base estão: trabalhar em grupo, aceitar as diferenças, lidar com conflitos e argumentar, entre outras. Quatro das dez competências tratam do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A proposta da base, no entanto, não é ensinar essas competências d fórma isolada. Por isso, o professor tem papel fundamental no processo. Cabe a ele encontrar formas para, de maneira intencional e planejada, aliar o aprendizado dos conceitos ao desenvolvimento das competências. Além das competências gerais, cada área e cada componente curricular possuem suas competências específicas. As habilidades dizem respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada área, componente curricular e ano. São sempre

Página trezentos e cinquenta e oito

iniciadas por “verbo(s) quê explicita(m) o(s) processo(s) cognitivo(s) envolvido(s)” Nota 11. Exemplo de habilidade em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:

(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais Nota 12.

No Ensino Médio, a BNCC apresenta referências quê rompem com a organização curricular centrada exclusivamente em componentes curriculares, dando maior espaço para o trabalho com as áreas de conhecimento a fim de favorecer as abordagens interdisciplinares. Mais adiante, neste manual, trataremos da abordagem interdisciplinar adotada na coleção.

Seguindo a orientação dêêsse documento oficial Nota 13, cada escola e cada sistema de ensino deverão elaborar o próprio currículo, com o intuito de promover o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Esse direcionamento implica quê, além dos aspectos acadêmicos, as unidades de ensino devem expandir a capacidade dos estudantes de lidar com seu corpo e bem-estar, suas emoções e relações, sua atuação profissional e cidadã, sua identidade e repertório cultural.

Nesse sentido, a BNCC defende o princípio de uma educação integral dos estudantes, apontando quê:

[…] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o quê implica compreender a complexidade e a não linearidade dêêsse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas quê privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades Nota 14.

Assim, a BNCC defende a construção de currículos e propostas pedagógicas quê atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, encorajando o exercício do protagonismo juvenil Nota 15.

O protagonismo póde sêr entendido como a capacidade de enxergar-se como agente principal da própria vida, responsabilizando-se por suas atitudes, distinguindo suas ações das dos outros, e expressando iniciativa e autoconfiança. O estudante protagonista acredita quê póde aprender e encontrar as melhores formas de fazer isso não apenas individualmente, mas atuando d fórma colaborativa e participativa no contexto escolar.

Nesse sentido, a BNCC propõe quê os estudantes deixem de desempenhar um papel de meros espectadores para se tornarem sujeitos ativos do seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal. Portanto, sugere quê as situações de ensino e aprendizagem devem sêr organizadas de modo quê os estudantes ezêrçam, efetivamente, um papel autoral, ativo, criativo e autônomo de (re)construção e de invenção Nota 16.

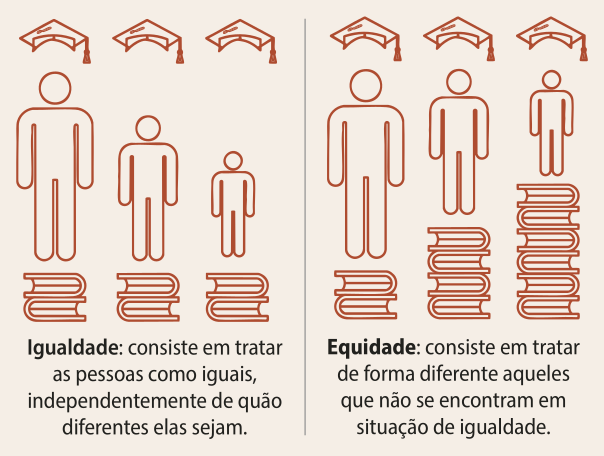

Ao considerarmos esse princípio de altoría e de protagonismo juvenil, é necessário quê o professor, a escola e os sistemas de ensino estejam atentos à diversidade de cenários e de condições sócio-culturais nos quais as juventudes contemporâneas estão inseridas. Dentro dessa diversidade, é preciso promover a equidade. Fortalecer a equidade, um dos objetivos centrais da BNCC, pressupõe definir os conhecimentos, as competências e as habilidades quê todos os estudantes devem aprender, ano a ano, ao longo da vida escolar, independentemente de etnia, gênero, classe social ou de onde morem.

Página trezentos e cinquenta e nove

As juventudes contemporâneas

As juventudes contemporâneas são profundamente influenciadas por suas realidades culturais e sociais, e o uso de tecnologias desempenha um papel central nesse processo. No contexto da educação, especialmente com as novas propostas do Ensino Médio quê buscam promover o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, é fundamental quê as práticas pedagógicas incorporem temas das culturas juvenis no currículo como ponto de partida e com o objetivo de transcendê-las ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Essa inserção propicía uma conexão maior entre o quê se aprende e as experiências vivenciadas pêlos jovens, tornando a aprendizagem mais significativa e contextualizada Nota 18.

Tal como nos bailes funk, nas tatuagens, no squêit e no grafite, expressões culturais quê abordam kestões sociais e identitárias, a escola deve investigar as preferências e os interesses dos estudantes, como esportes, estilos musicais e artísticos. Essa pesquisa permite quê os projetos curriculares ressoem com as realidades dêêsses jovens, valorizando suas linguagens e modos de vida. Trabalhar com a cultura juvenil enriquece o processo educativo ao permitir discussões sobre diversidade, relações sociais e identitárias, kestões de gênero e outras, envolvendo vários componentes curriculares e promovendo uma abordagem interdisciplinar.

Segundo Jesús Martín-Barbero (1937-2021): “Os jovens nos falam hoje através de outros idiomas: dos rituais de vestir-se, tatuar-se, adornar-se [...]” Nota 19. Diante de um futuro profissional duvidoso, os jovens se movimentam “entre o repúdio à ssossiedade e o refúgio na fusão tribal” Nota 20. Na sua análise, Martín-Barbero ainda destaca o papel quê a música desempenha como organizador social do tempo dos jovens e como demarcação de diferentes identidades Nota 21.

Enfim, ao integrar a cultura juvenil no ambiente escolar e nas práticas educativas, é possível construir um espaço de reflekção crítica e de formação quê valoriza a identidade dos jovens, contribuindo para sua formação plena e autônoma em um mundo em constante transformação.

Promover uma educação de qualidade para todos, reconhecendo quê as necessidades dos estudantes são diferentes, requer uma série de ações, tais como: apôio técnico e financeiro do Ministério da Educação e das secretarias estaduais de educação; apôio dêêsses órgãos à formação de professores; ajustes nos recursos didáticos e nos processos nacionais de avaliação; entre outros.

No processo de construção dos novos currículos por Unidades da Federação e municípios com base nas referências da BNCC, é fundamental a escuta de toda a comunidade escolar, sobretudo dos estudantes, para quê seus anseios e necessidades contextualizem as aprendizagens.

Os conceitos e princípios da BNCC ajudam a dar novo significado para a escola e podem contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas no Ensino Médio e para reverter a situação de exclusão de crianças e jovens menos favorecidos econômica e socialmente no Brasil.

Página trezentos e sessenta

Pressupostos teórico-metodológicos

A presente coleção destina-se à formação de jovens do século XXI. Nosso principal objetivo é habilitar o estudante à leitura e à análise crítica da realidade por meio de conceitos, teorias, procedimentos e métodos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a fim de quê ele possa perceber as dinâmicas sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais do Brasil e do mundo para transformá-los. Propõe-se, enfim, quê o estudante possa se tornar um cidadão atuante no sentido de buscar soluções para os graves problemas contemporâneos.

A coleção foi elaborada de modo a desenvolver competências e habilidades previstas na BNCC ao longo dos três anos do Ensino Médio, em uma perspectiva de educação integral. A abordagem permite quê as competências gerais e específicas, bem como as habilidades, sêjam trabalhadas por meio do texto principal dos capítulos, das seções, das atividades e dos projetos desenvolvidos, entre outros recursos, sôbi diferentes abordagens.

As competências gerais se articulam com as competências específicas e as habilidades das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHS), tomando como base as categorias dessa área do conhecimento: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; Política e Trabalho.

Interdisciplinaridade

De acôr-do com Juares da Silva Thiesen,

A interdisciplinaridade, como um enfoque teórico-metodológico […], surge na segunda mêtáde do século passado, em resposta a uma necessidade verificada principalmente nos campos das ciências humanas e da educação: superar a fragmentação e o caráter de especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia de tendência positivista em cujas raízes estão o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo científico do início da modernidade. Nota 22

No campo educacional, diórges Gusdorf (1912-2000), filósofo e historiador francês, defendeu quê o ensino deveria promover uma abordagem mais integrada, conectando diferentes disciplinas para quê o aprendizado fosse mais significativo e contextualizado Nota 23. Ele via a educação interdisciplinar como uma forma de superar a compartimentalização do conhecimento, incentivando o diálogo entre diferentes áreas e promovendo uma educação mais crítica e reflexiva para enfrentar os desafios contemporâneos Nota 24.

A obra de Gusdorf influenciou pesquisadores brasileiros, como ríltom Japiassu (1934-2015) e Ivani Fazenda (1943-), quê contribuíram significativamente para o desenvolvimento dos estudos sobre interdisciplinaridade. Japiassu e Fazenda concebem a interdisciplinaridade como uma prática quê póde modificar as relações humanas no interior da escola ao promover a efetiva superação da concepção fragmentária de sêr humano e do saber Nota 25. Nesse sentido, a interdisciplinaridade póde promover a integração de conhecimentos, visando a uma compreensão mais ampla e profunda dos fenômenos sociais, naturais e culturais, a fim de transcender a divisão tradicional do saber em disciplinas estanques.

No livro Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa, Fazenda oferece uma reflekção mais profunda sobre as práticas interdisciplinares na escola, incentivando a experimentação e a flexibilidade no currículo. Ela sugere quê a interdisciplinaridade não deve sêr vista como um modelo rígido, mas como uma prática dinâmica quê póde sêr adaptada de acôr-do com as necessidades dos estudantes e os contextos educacionais. Ela afirma quê: “O papel do professor é o de mediador entre as disciplinas e os alunos, não se tratando de diluir conteúdos, mas de encontrar pontos de intersecção quê permítam ao estudante vêr as conexões entre os diferentes saberes” Nota 26.

Por sua vez, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (Ônu), quê visam garantir o bem-estar e os direitos das pessoas em um planêta mais saudável e próspero, podem sêr um dos pontos de intersecção e um fio condutor para o trabalho da interdisciplinaridade. Por exemplo, ao trabalhar o ODS 13, quê trata da ação contra a mudança global do clima Nota 27, d fórma interdisciplinar, é possível integrar conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais e das Ciências da Natureza, discutindo não apenas os impactos do aquecimento global, em relação à biodiversidade e ao

Página trezentos e sessenta e um

meio ambiente, mas também as implicações sociais, econômicas, históricas e políticas dessa quêstão. A interdisciplinaridade permite que os estudantes analisem o problema sôbi diferentes perspectivas e busquem soluções integradas, quê considerem tanto o desenvolvimento tecnológico quanto as políticas públicas e a responsabilidade individual e coletiva.

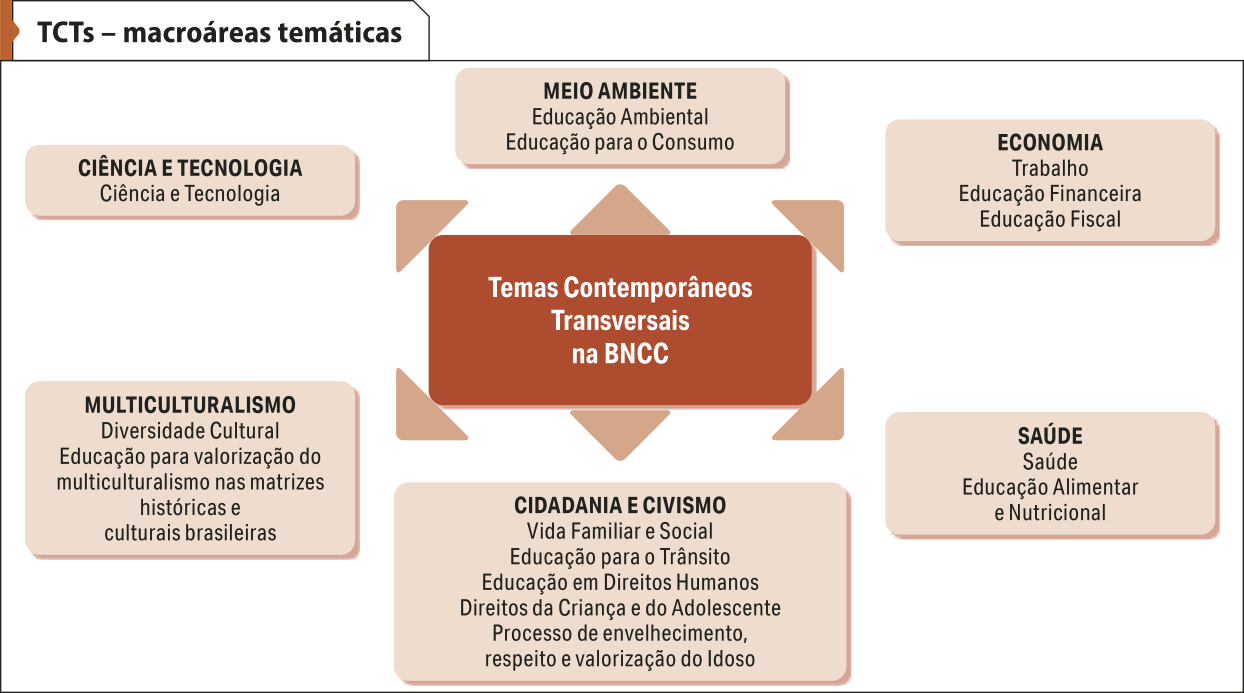

Outro ponto de intersecção, quê póde servir como eixo para projetos interdisciplinares na escola, são os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs). Os TCTs estão divididos em seis macroáreas temáticas: Meio Ambiente; Ciência e Tecnologia; Multiculturalismo; Cidadania e Civismo; Economia; e Saúde.

Embora os TCTs devam sêr incorporados e atravessar todas as áreas de conhecimento d fórma contínua, esses temas podem sêr trabalhados de maneira interdisciplinar. Por exemplo: a macroárea Meio Ambiente póde sêr abordada conectando Biologia (conhecimentos sobre ecossistemas), Geografia (mudanças climáticas e impactos ambientais), Sociologia e Filosofia (discussão sobre políticas ambientais e ética ambiental). Nesse caso, o tema transversal sérve como um eixo temático, enquanto a interdisciplinaridade é um método quê facilita a integração de diferentes áreas do conhecimento para um

Página trezentos e sessenta e dois

estudo mais rico e aprofundado, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (p c n) Nota 30.

Conforme previsto na BNCC, é importante quê o estudante aprenda sobre temas contemporâneos relevantes para sua atuação na ssossiedade Nota 31. Na coleção, essas temáticas são largamente exploradas nos capítulos, nos textos, nas seções, nos projetos e em seções de atividades, quê trabalham com diferentes TCTs.

A interdisciplinaridade é explorada em especial na seção Conexões com… por meio de textos, atividades de leitura, de pesquisas, da análise de dados, gráficos e tabélas, entre outros, com o intuito de evidenciar o entrelaçamento dos saberes das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com as demais áreas de conhecimento.

Assim, a coleção propicía a criação de situações didáticas, de problemáticas e de projetos quê encaminham aulas interdisciplinares dentro das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e, eventualmente, com os professores das áreas de Ciências da Natureza, de Matemática e de Linguagens.

Vale destacar quê a interdisciplinaridade não significa o abandono das especificidades dos diferentes campos do saber, tampouco a criação de uma nova ciência quê passaria a regular esses campos. O olhar específico da História para a temporalidade ou o olhar específico da Geografia para o espaço, assim como o modo de a Sociologia analisar as interações sociais ou de a Filosofia refletir de modo totalizante não podem sêr ignorados. Essa especificidade se manifesta no diálogo e na aproximação, evidenciando quê podemos construir novas formas de refletir sobre o mundo por meio dêêsses olhares distintos.

Portanto, concordamos com Jayme Paviani (1940-), quando afirma quê:

A interdisciplinaridade não é apenas a integração de um conjunto de relações entre as partes e o todo, mas também uma descoberta de propriedades quê não se reduzem nem ao todo nem às partes isoladas. Em seu nível mais alto, é uma modalidade de relação quê, sem eliminar as contribuições individuais das disciplinas, as intégra num único projeto de conhecimentos Nota 32.

Metodologias ativas

As metodologias ativas têm sua origem no movimento chamado Escola Nova, quê defendia uma metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência e no desenvolvimento da autonomia do estudante.

Um dos expoentes da Escola Nova foi o filósofo estadunidense Diôn Dewey (1859-1952). Dewey defendia a ideia de quê os estudantes aprendem melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados Nota 33. Atividades manuais e criativas ganharam destaque no currículo, e os estudantes passaram a sêr incentivados a experimentar e pensar por si mesmos.

As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, com ênfase na observação de evidências, na formulação de hipóteses, na experimentação prática, entre outros recursos quê promovam uma aprendizagem ativa, diferenciando-se da aprendizagem passiva. Veja essas diferenças no qüadro a seguir.

Atividades de aprendizagem ativa |

Atividades de aprendizagem passiva |

|---|---|

Observação de evidências no contexto |

Memorização |

Formulação de hipóteses |

Reprodução de informações |

Experimentação prática |

Estudo teórico |

Tentativa e êrro |

Reprodução de protocólos ou tutoriais |

Comparação de estratégias |

Imitação de métodos |

Registro (inicial, processual e final de aprendizagens) |

Ausência de registro |

Favorecimento de foco atencional dinâmico e mediado por colaboração entre pares |

Foco atencional mais repetitivo, estático e individual |

Página trezentos e sessenta e três

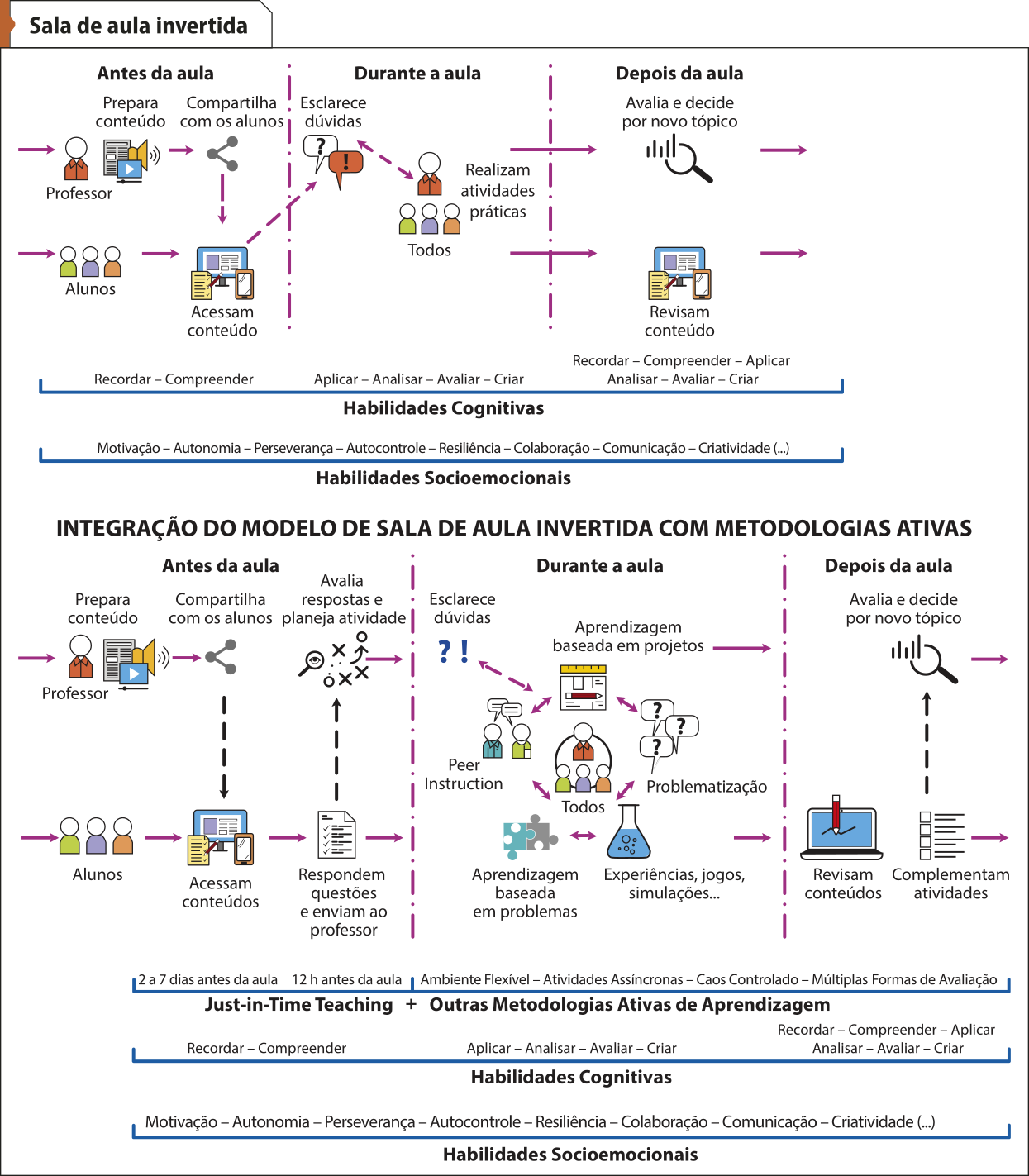

Existem diferentes tipos de metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação etc., além de modelos híbridos, quê são combinações de metodologias ativas e recursos digitais. O esquema a seguir representa as etapas de uma sala de aula invertida.

Página trezentos e sessenta e quatro

A proposta metodológica favorece a utilização de algumas metodologias ativas. A sala de aula invertida, por exemplo, póde sêr organizada pelo professor ao fazer uma conversa inicial a respeito de um novo conteúdo. Em seguida, o professor póde solicitar a leitura prévia de parte do texto central do capítulo ou a leitura de textos das seções como atividade extraclasse. Nesse momento extraclasse, os estudantes, além de ler os textos, pódem anotar suas dúvidas e fazer um glossário com as palavras-chave no caderno. Na classe, o professor pode retomar as dúvidas e as palavras-chave selecionadas em uma aula dialogada de compartilhamento e análise das informações obtidas pêlos estudantes. Depois, o professor póde escolher algumas das atividades do livro, principalmente aquelas quê solicitam a criação de diferentes gêneros textuais, dramatizações, entre outras, para quê os estudantes possam aplicar o quê estão aprendendo d fórma criativa e autoral.

Outra estratégia de aprendizagem ativa privilegiada é a aprendizagem baseada em problemas, presente em algumas seções. São partes nas quais se desen vólve a capacidade do estudante de interrogar a realidade e analisar problemas. As interpretações e soluções dos problemas levantados são buscadas tanto individualmente como em pares. O conhecimento produzido nessas atividades é socializado por meio de propostas variadas. Com base na problemática apresentada, os estudantes pesquisam informações em seu bairro, na própria escola por meio de entrevistas ou em consultas nos meios digitais. Depois, compartilham com os côlégas suas descobertas e debatem sobre o papel e a importânssia dêêsses movimentos sociais no mundo contemporâneo. A aprendizagem baseada em problemas confere aos estudantes uma posição de maior protagonismo. Ela desen vólve as habilidades de pesquisa e o raciocínio crítico. Os estudantes são incentivados a buscar soluções para problemas compléksos e reais individualmente e d fórma colaborativa. Para mais informações sobre a aprendizagem baseada em problemas, recomendamos a obra Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática Nota 36.

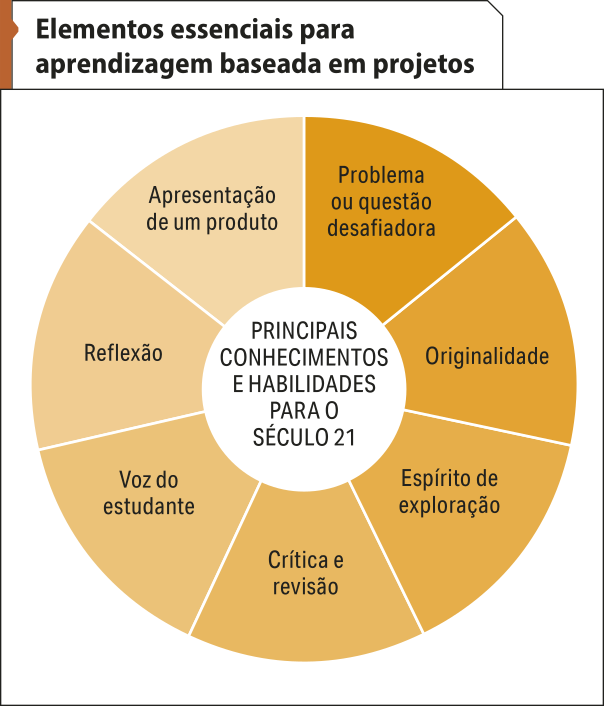

Na obra, adota-se também a aprendizagem por projetos, explorada na seção Investigação. É sugerido em quais momentos do processo de ensino-aprendizagem o professor poderá pôr o projeto em execução. Dependendo do arranjo quê o professor fizer dos capítulos e das séries do Ensino Médio, um mesmo projeto poderá sêr realizado em diferentes anos letivos, de acôr-do com o seu interêsse e a conveniência para ele e os estudantes.

A proposta dessa seção é favorecer a metodologia de aprendizagem por projetos. José Moran trata da importânssia dessa metodologia no processo de aprendizagem:

É uma metodologia de aprendizagem em quê os alunos se envolvem com tarefas e desafios para […] desenvolver um projeto quê tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula. No processo, eles lidam com kestões interdisciplinares, tomam decisões e agem sózínhos e em equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de quê existem várias maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI. Nota 37

A aprendizagem por projetos é um grande desafio para a educação brasileira na atualidade. A falta de tempo para o planejamento coletivo e a pouca experiência com práticas pedagógicas interdisciplinares por parte de alguns professores podem sêr obstáculos quê precisarão sêr superados para a implementação de aulas e projetos quê integrem diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. A proposta desta obra é colaborar para a superação dêêsses desafios, sugerindo e orientando a execução de projetos.

Página trezentos e sessenta e cinco

As formas de organização das turmas são partes fundamentais para a implementação eficaz das metodologias ativas, ajudando a criar situações didáticas mais dinâmicas e participativas. Os diferentes arranjos das atividades em sala de aula – trabalho em pares, em grupo ou individual – podem sêr utilizados em variadas situações didáticas para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Esses arranjos, é claro, dependem da realidade e dinâmica de cada professor e de cada turma.

O trabalho em pares póde sêr utilizado em alguns momentos em quê seja importante quê, em duplas, os estudantes discutam sobre um tema ou um desafio e quê tróquem informações usando seus conhecimentos prévios, por exemplo, para realizar as atividades de abertura dos capítulos. Pode-se experimentar distintas organizações: estudantes com níveis de aprendizado e habilidades diferentes ou semelhantes. O conhecimento quê o professor adqüire gradualmente sobre a turma é muito importante para decidir como as duplas serão formadas.

O trabalho em grupo favorece o protagonismo e a autonomia dos estudantes, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como liderança, empatia, flexibilidade, autocontrole, resolução de conflitos, entre outras.

jã píagê desenvolvê-u algumas pesquisas em quê apresentava as observações psicológicas sobre o trabalho em grupo. Ele concluiu quê: a organização em grupos privilegia a participação do estudante como sujeito ativo no processo de aprendizagem; a troca equilibrada entre o estudante e seus côlégas é um efetivo exercício cognitivo, para quê ele tenha contato com questionamentos e visões diferentes das próprias e das do docente; o trabalho em grupo é um instrumento para a formação do pensamento racional e da personalidade, pois “aprendemos a nos conhecer pela oposição das vontades e das opiniões com as quais nos deparamos, pela troca e pelo diálogo, pêlos conflitos e pela compreensão mútua” Nota 39. A coleção busca criar várias situações para promover o trabalho em grupo, tanto nas seções como nas atividades ao longo do capítulo.

Os trabalhos individuais permitem um acompanhamento mais próximo do processo de aprendizado de cada estudante. Ele póde sêr complementar ao trabalho em grupo, por exemplo, em seminários. Nesses seminários, os alunos podem elaborar os resumos e esquemas explicativos em grupo e serem avaliados individualmente na apresentação dos temas para quê o professor possa aferir o quanto cada estudante aprendeu, quais são suas habilidades de comunicação oral e de organização do discurso. Na obra, várias atividades podem sêr usadas para trabalhos individuais, como as atividades de meio e fim dos capítulos.

Essas diferentes formas de organização do trabalho em sala de aula configuram também diversas possibilidades de disposição do espaço físico da classe. Segundo José Moran:

O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também precisa sêr redesenhado dentro desta nova concepção mais ativa, mais centrada no aluno. As salas de aula podem sêr mais multifuncionais, quê combinem facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais. Nota 40

Os processos de avaliação

Avaliar para quê?

A avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem e suscita muitas dúvidas em nós, docentes. O quê avaliar? Como avaliar? Em quê momento? Com quais finalidades? Essas são algumas kestões quê permeiam as discussões de professores e pesquisadores da área de educação, e as respostas podem sêr as mais variadas, dependendo da concepção e da prática pedagógica dêêsses sujeitos, bem como dos objetivos de aprendizagem e das características e finalidades de cada escola e sistema de ensino.

Embora não haja respostas definitivas, “a avaliação escolar, hoje, só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem” Nota 41, como afirma Jussara Hoffmann.

Dessa maneira, coloca-se o foco no aprender, o quê implica reflekções a respeito do currículo, da gestão escolar, do tipo de tarefa a sêr realizada pêlos estudantes, da organização da turma de acôr-do com os objetivos de cada aula e das formas de avaliar. Independentemente do modelo de avaliação, o importante é côlher informações sobre o quê o estudante já conhece e domina e sobre suas necessidades para avançar na sua aprendizagem não apenas de conteúdos mas também de competências.

No cenário atual da educação brasileira, em quê a BNCC e suas diretrizes baseadas no desenvolvimento de competências gerais e específicas estão sêndo implementadas nas escolas e rêdes de ensino, a reflekção sobre a avaliação de competências torna-se fundamental.

Página trezentos e sessenta e seis

O sociólogo filípe Perrenoud (1944-) aponta algumas características da avaliação de competências, como a observação qualitativa, o diálogo constante entre estudante e professor ou entre pares, a autoavaliação (de quê trataremos a seguir), a compreensão do êrro e a análise crítica da resolução de problemas. Além dessas características, Perrenoud destaca a importânssia de tarefas contextualizadas, da abordagem de problemas compléksos, da utilização funcional de conhecimentos disciplinares, do prévio conhecimento das exigências das tarefas e dos critérios de avaliação como condições relevantes para a aprendizagem Nota 42.

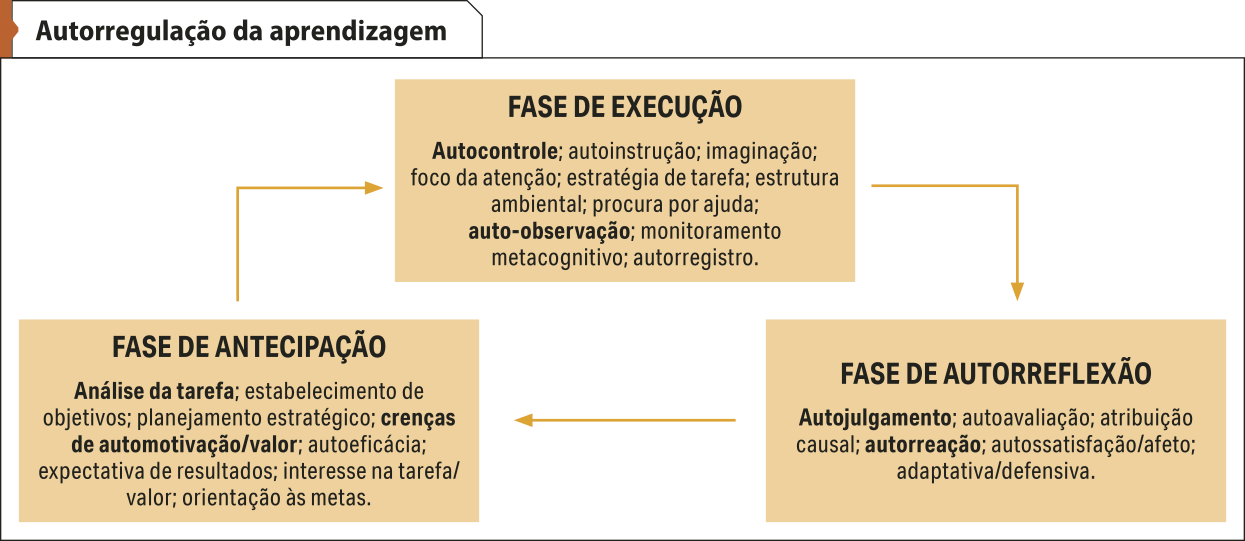

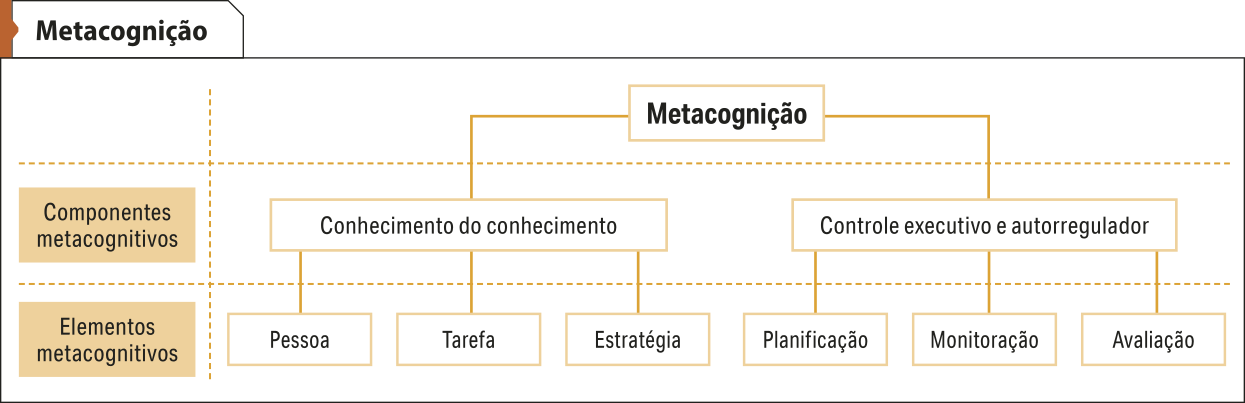

Com base nessas características, a avaliação (assim como a autoavaliação) póde servir ao estudante para a autorregulação das aprendizagens por meio do desenvolvimento da metacognição (ver os esquemas a seguir) e da oportunidade de perceber os seus avanços ou necessidades em relação aos domínios esperados. Para o professor, a avaliação póde ajudar a demarcar as conkistas e a forma de raciocínio de cada estudante o suficiente para auxiliá-lo a avançar nos objetivos de aprendizagem. Para a escola, esse modo de avaliar põe em questão não somente o projeto educacional mas também uma mudança social por meio da ação protagonista dos estudantes para a resolução de problemas da sua comunidade.

Página trezentos e sessenta e sete

Principais modelos de avaliação

Com base no quê foi exposto, podemos concluir quê a avaliação vai além de provas, trabalhos e outras atividades formais. A avaliação deve sêr para o professor uma ferramenta de análise do “ponto de partida e de chegada do processo pedagógico” Nota 45. Para isso, o professor póde lançar mão de diferentes modelos de avaliação.

José Moran afirma quê o processo de avaliação póde acontecer de várias formas: avaliação diagnóstica, formativa, mediadora; avaliação da produção (do percurso – portfólios digitais, narrativas, relatórios, observação); avaliação por rubrícas (competências pessoais, cognitivas, relacionais, produtivas); avaliação dialógica; avaliação por pares; autoavaliação; avaliação ôn láini; avaliação integradora, entre outras Nota 46.

Como se póde perceber, há uma grande variedade de possibilidades avaliativas, quê devem se adequar ao projeto pedagójikô de cada professor e unidade de ensino, bem como aos conteúdos e às competências a serem desenvolvidos ou aos objetivos de aprendizagem. A seguir, comentamos alguns dêêsses tipos de avaliação.

A avaliação diagnóstica é usada para identificar o quê um estudante sabe e em quais aspectos está defasado. Ela normalmente acontece no início de um novo segmento da Educação Básica ou no início de uma nova sequência didática do professor e abrange tópicos quê serão ensinados aos estudantes nas próximas aulas.

Os professores utilizam as informações das avaliações diagnósticas para nortear o quê e como ensinar. Com a aplicação dessa técnica, eles passarão mais tempo ensinando as habilidades nas quais seus estudantes enfrentam mais dificuldades de acôr-do com os resultados obtidos. A avaliação diagnóstica também póde sêr uma ferramenta útil para os pais. O fídi-béqui quê os estudantes recebem nessas avaliações aponta quê tipo de conteúdo eles estão trabalhando em aula e permite aos pais prever quais são as habilidades ou as áreas em quê seus filhos poderão enfrentar dificuldades.

A avaliação diagnóstica póde sêr empregada no início dos capítulos: essa avaliação póde fornecer informações ao professor sobre os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos conceitos e temas quê serão discutidos. Sugerimos quê, por meio da Abertura do capítulo, o professor promôva essa análise das habilidades, dos conhecimentos e dos interesses dos estudantes, já tendo em mente os objetivos quê pretende alcançar com o grupo.

Nesse momento, podem-se registrar as conclusões iniciais da turma, a fim de retomá-las ao final do estudo, com o objetivo de os estudantes fazerem as correções e complementações necessárias. Nas páginas de Abertura do capítulo são propostas, também, kestões problematizadoras do estudo. Essas kestões podem sêr retomadas durante a investigação do capítulo para quê os estudantes façam registros das informações e dos conceitos aprendidos para responder a elas ao final dêêsse processo e avaliar o tanto quê avançaram em seus conhecimentos sobre os conteúdos estudados e aperfeiçoaram suas habilidades.

A ideia de avaliação formativa foi criada pelo filósofo anglo-australiano máicou Scriven (1928-2023), em seu artigo A metodologia da avaliação, publicado em 1967. Nesse trabalho, o pesquisador afirmou quê apenas a “observação sistemática do professor consegue aprimorar as atividades de classe e garantir quê todos aprendam” Nota 47. Assim, por se basear na observação diária do dêsempênho dos estudantes, a avaliação formativa pressupõe quê os estudantes possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes.

Na avaliação formativa, é mais relevante obtêr informações sobre a aprendizagem do estudante, com a finalidade de ajudá-lo a progredir no seu aprendizado, do quê atribuir uma nota ou conceito a ele. Nesse sentido, a avaliação deve servir para orientar o trabalho desenvolvido em sala de aula, com a necessária diversificação do planejamento para fazer com quê todos aprendam.

Em outras palavras, em um processo de avaliação formativa, os estudantes são ponto de partida e de chegada. Nós, professores, obtemos informações quê podem sêr usadas para ajudar os diferentes estudantes a aprender. Em consequência díssu, é necessário pensar em propostas diferenciadas (provas orais ou escritas, testes, seminários, produção de textos, análise de filmes, mapas conceituais etc.). Quando a variabilidade didática não acontece, a avaliação formativa não se concretiza de fato Nota 48, como afirma o pesquisador francês

Página trezentos e sessenta e oito

xárlês Hadji (1942-). A parte específica do manual possui diversos materiais complementares quê podem auxiliar nessas propostas diferenciadas.

Individualizar o ensino, pensar em soluções criativas para ajudar os estudantes, criar instrumentos para obtêr informações consistentes sobre a aprendizagem dos estudantes e analisá-las para produzir ações corretivas são algumas das dificuldades enfrentadas pêlos docentes quê assumem esse desafio. Porém, muitos professores quê encaram esses desafios afirmam quê ele é difícil, mas vale a pena, pois a construção de uma ssossiedade democrática pressupõe quê todos tênham o direito de aprender.

Uma das formas para viabilizar esse tipo de avaliação é adotar fichas de orientação para as atividades e os trabalhos. Hadji propõe a decomposição da tarefa em suas etapas primordiais para a elaboração de critérios de realização, quê norteiam os estudantes na execução da atividade e o professor na apreciação dela. Esses critérios também informariam sobre as dificuldades, necessidades e facilidades encontradas pêlos estudantes ao cumprir a tarefa.

As fichas devem sêr ajustadas e adaptadas à realidade de cada sala de aula e aos conhecimentos e às competências desenvolvidos anteriormente pelo professor e pêlos estudantes. O fundamental é quê elas ajudem tanto na execução da tarefa como na avaliação, informando ao professor quais foram as facilidades e as dificuldades encontradas pêlos estudantes. Assim, o docente poderá planejar novas estratégias de ensino.

Pode-se recorrer às fichas de orientação e à explicitação de critérios de avaliação para auxiliar o estudante nas diversas atividades ao longo do texto principal e nas seções, o quê facilita fornecer fídi-béqui durante o aprendizado.

A avaliação somativa é geralmente realizada ao final de um programa de estudos. Ela póde sêr mensal, bimestral, trimestral ou semestral e tem como objetivo mensurar o quanto os estudantes aprenderam por meio da aplicação de provas escritas ou orais, testes, seminários, relatórios, produção de textos, entre outros instrumentos. Com base nos resultados dêêsses diferentes instrumentos de avaliação, o professor póde estabelecer uma nota ou um conceito para cada estudante. Na coleção, as atividades apresentadas no decorrer ou no fim dos capítulos podem sêr utilizadas para a aplicação de avaliações somativas.

Cabe lembrar quê a avaliação formativa e a somativa podem sêr complementares. A somativa classifica os estudantes pela quantidade de conhecimentos quê eles dominam e é usada também fora da escola em concursos, exames ou vestibulares, enquanto a avaliação formativa se preocupa mais com os aspectos qualitativos do processo de ensino-aprendizagem, sêndo muito adequada no dia a dia da sala de aula.

Por fim, a autoavaliação deve acompanhar todas as formas de avaliação, sêjam somativas, sêjam formativas. No fechamento de cada etapa do processo avaliativo, seja ela feita por blocos de conteúdos ou associada a períodos escolares, enfatizamos a importânssia da autoavaliação, momento em quê o estudante póde fazer um balanço de seu próprio aproveitamento, contando com o acompanhamento do professor. Para viabilizar a autoavaliação, devem-se apresentar, no início do trabalho com a turma, os objetivos mínimos a serem alcançados. Ao serem realizadas provas, atividades, relatórios etc., podem-se retomar os temas estudados e relembrar com os estudantes os objetivos preestabelecidos.

Esses dados servirão de parâmetros para a autoavaliação, quê póde sêr oral ou escrita. É importante lembrar que nêm todos os estudantes sentem-se suficientemente seguros para se exporem diante do grupo e quê essa característica deve sêr respeitada. É fundamental apoiar-se nos resultados dêêsse processo avaliativo para discutir conkistas e necessidades, a fim de definir posteriores mudanças.

A respeito da autoavaliação, César Coll e Elena Martín afirmam:

As atividades de avaliação deveriam atender mais a essa possível e desejável função autorreguladora por meio de uma apresentação prévia, clara e explícita daquilo quê se pretende avaliar, das finalidades perseguidas e da análise posterior dos resultados obtidos. […] Nota 49

Portanto, as conclusões da autoavaliação podem servir tanto para suscitar ações individuais como para redefinir os rumos de um projeto para a turma como um todo. Pode-se ir além da análise de conteúdos e conceitos e discutir as posturas dos estudantes perante o estudo e as tarefas, bem como em relação à convivência com os côlégas e com o professor. Sugerimos a utilização de fichas de autoavaliação para o estudante a cada finalização de capítulo, d fórma a retomar os objetivos de aprendizagem apontados no início do capítulo.

Página trezentos e sessenta e nove

Abordagem teórico-metodológica

Histórico

O mundo atual oferece muitos desafios aos adolescentes e jovens, quê precisam se orientar em uma realidade cada vez mais instável. Assistimos às catástrofes ambientais escalarem nos últimos anos, das secas às enchentes, dos deslizamentos aos incêndios, incluindo uma pandemia quê deixou muitas seqüelas para a ssossiedade e para os indivíduos. Além díssu, as mudanças de ordem internacional, com a ascensão de um mundo multipolar simbolizado pêlos BRICS, acompanhado de novos acordos comerciais e mudanças de tecnologia, colocam as pessoas diante do desafio de aprender a conviver com os conflitos regionais e a ameaça de novas guerras. Por meio da instabilidade oriúnda das rêdes sociais e das novas formas de interação interpessoal, quê incluem aspectos preocupantes como as fêik news, a incerteza chega à política e atinge também a educação. As transformações das tecnologias, do mercado de trabalho, do meio ambiente e das relações internacionais levam estudantes e professores a uma formação e uma adaptação constantes. Em meio às habilidades necessárias para mantermo-nos atualizados ante as transformações, a disciplina filosófica figura como uma fonte crucial de ferramentas de orientação, avaliação e crítica.

As palavras “crise” e “crítica” têm como mesma origem a designação grega krisis, uma bifurcação dos caminhos; portanto, trata-se de escolher entre alternativas mutuamente excludentes. Por sua vez, o vocabulário da educação filosófica, para constituir sua própria identidade, desde há muito se vale do termo “criticidade”, isto é, a habilidade de lidar com as crises, estabelecendo critérios. O sentido preciso do termo, no entanto, varia de acôr-do com os movimentos educacionais e os autores de referência Nota 50. Em todo caso, nessa palavra reside o objetivo da disciplina filosófica: prover elemêntos para uma abordagem crítica do conhecimento, inserida nas atuáis diretrizes educacionais.

A política educacional brasileira buscou, com a mais recente legislação (LDB, de 2017; e a BNCC, de 2018), orientar uma nova forma de tratar o aprendizado de modo quê ele se adaptasse às circunstâncias atuáis, direcionando-o a algo mais próximo da chamada aprendizagem significativa Nota 51. O objetivo dessa abordagem visa prover competências e habilidades aos estudantes para quê possam buscar, de maneira autônoma, seus próprios objetivos e aspirações. A intenção dessa legislação é, principalmente, adaptar os currículos a uma compreensão pragmática do ensino: não se trata de acumular conteúdos, mas, sobretudo, de desenvolver formas de se mover no mundo, enfatizando o empreendedorismo, a autonomia e a liberdade individuais. Um conceito como o de projeto de vida, amplamente trabalhado no novo currículo, tem relações estreitas com a Filosofia, uma vez quê ela poderia prover aos estudantes ferramentas para refletir sobre suas escôlhas pessoais, mudá-las, adaptá-las e avaliá-las diante dos mais variados fatores, globais e locais, sociais e individuais. Ao

Página trezentos e setenta

professor de Filosofia, esses aspectos oferecem desafios, mas também oportunidades.

Entretanto, a pecha de conteudismo dos antigos currículos incide d fórma particularmente negativa sobre a Filosofia Nota 52. Afinal, as abordagens filosóficas estiveram freqüentemente atreladas a um cultivo da erudição, muitas vezes associado ao conteudismo infecundo. Cabe ao currículo filosófico, portanto, refletir sobre sua história e buscar adaptá-la, em suas potencialidades, a êste novo cenário.

A história do ensino de Filosofia no Brasil remete, primeiramente, aos missionários jesuítas do período colonial. Esse fato nos propõe uma aproximação entre a Filosofia e o modo de vida, associado ainda à religião e até mesmo à imposição religiosa Nota 53. Na BNCC atual, a abordagem do Ensino Fundamental associa Filosofia a Ensino Religioso Nota 54. A busca por uma educação na diversidade, por sua vez, deverá levar-nos a refletir também sobre a multiplicidade de religiões no contexto brasileiro, geral e regional.

A ausência de um ensino superior consolidado no Brasil até meados das dékâdâs de 1920-1930 permite-nos atribuir a esse período a modernização do ensino filosófico, assunto sobre o qual a pesquisa especializada tem buscado apresentar análises mais precisas e profundas Nota 55. De todo modo, a cultura filosófica nacional esteve continuamente relacionada às políticas educacionais mais amplas. Até 1970, o ensino de Filosofia gozava de obrigatoriedade, todavia revogada por ocasião da ditadura civil-militar. Embora o movimento político quê levou à redemocratização tenha se esforçado notavelmente pela melhoria das condições da educação brasileira, com resultados concretos e inquestionáveis, do ponto de vista do componente curricular Filosofia a mudança determinante só ocorreria em 2008, ano no qual, após um amplo movimento dos professores, a Filosofia voltou ao currículo obrigatório.

É possível defender quê sempre houve algum ensino de Filosofia, mesmo nos momentos em quê o componente não foi obrigatório, e desde os tempos mais remotos da história nacional. Mas apenas sôbi condição de obrigatoriedade, em um contexto de ensino universal, portanto no mais recente período, o componente adquiriu seu mais eficaz impacto na paisagem educacional e cultural brasileira. Apesar do fim da obrigatoriedade da Filosofia em 2021 e da reformulação dos parâmetros curriculares com a aprovação da BNCC em 2017-2018, o legado do período 2008-2021 foi fundamental para a formação de quadros de professores de Ensino Médio, a disseminação da cultura filosófica para além das salas de aula e a percepção por parte da população da importânssia de suas discussões para o desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico.

Entretanto, a situação da Filosofia brasileira não é de todo favorável. A principal ameaça aos professores em geral atualmente se dá no contexto de uma investida política ampla, quê assume as mais distintas facetas, oficiais ou não. Como relatam competentes histoórias sobre o tema da ascensão das rêdes sociais, houve, desde meados de 2015, um movimento cada vez maior direcionado contra as escolas e os professores Nota 56. Com chavões como “doutrinação”, quê rendem muitos likes, movimentos obscurantistas fortalecem o exato ôpôsto das orientações educacionais contemporâneas: em vez da pluralidade e da diversidade, a intolerância. O impacto de algumas novidades dos algoritmos foi devastador para os professores, quê passaram a sofrer acusações, freqüentemente inadequadas e inconsistentes, tanto dos próprios estudantes quanto de seus responsáveis. Embora esta seja uma situação quê toca toda a comunidade escolar, nos professores de humanidades a questão se torna mais aguda, e particularmente nas aulas de Filosofia, nos níveis médio e superior.

O problema se explica pelo quê a antropóloga brasileira Letícia Cesarino (1979-) chamou de bifurcação amigo-inimigo.

[…] o colapso de contextos entre público e privádo leva a uma bifurcação do tipo amigo-inimigo em quê o campo público da política é englobado pela lógica privada de comunidades de destino compartilhadas apenas por aqueles reconhecidos como ‘amigos’, e quê são vistas como fonte da vida, do valor, da autenticidade e da verdade: o povo, a nação, a família, a igreja etc. […] Nota 57

O quê torna o caso da Filosofia particularmente agudo é justamente a disseminação das discussões filosóficas pelo público brasileiro por meio dos algoritmos opacos das rêdes sociais. Cesarino também descreve explicitamente quê esse contexto favorece ideologias quê impulsionam artificialmente seus próprios conteúdos através das platafórmas Nota 58. Isso multiplica o alcance de pseudofilosofias ideológicas, intolerantes, quê tendem a desprezar e desrespeitar os educadores. Tal cenário exige

Página trezentos e setenta e um

quê os professores de Filosofia se informem a respeito da conjuntura e das discussões atuáis e busquem se proteger dêêsse tipo de assédio, contando sempre quê possível com o apôio da comunidade escolar, das coordenações, dos côlégas e dos próprios estudantes.

Ademais, o surgimento de associações de ensino de Filosofia é um efeito recente da obrigatoriedade dêêsse componente curricular. A recente criação, em 2024, da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia (ABEFil) póde sêr um importante trunfo aos professores do componente ao criar uma comunidade em quê esses ataques podem sêr discutidos e respostas eficazes ao problema, elaboradas. Os professores não devem subestimar a importânssia de constituir uma rê-de de apôio quê se firme na comunidade do entorno, na instituição escolar e entre os pares. Nesse intercâmbio, será possível encontrar diferentes estratégias e soluções aos diversos impasses quê enfrenta a área de Filosofia.