Página XXIX

Orientações, sugestões e respostas

Neste tópico das Orientações para o professor, serão apresentados os objetivos das unidades, bem como as habilidades e competências da BNCC trabalhadas em cada tema. Além disso, serão apresentadas orientações, sugestões de atividades, materiais complementares e estratégias de avaliação para os conteúdos abordados em cada capítulo.

Unidade 1 A ciência do Universo

Objetivos da unidade

- Valorizar as explicações mitológicas desenvolvidas por diferentes povos ao longo do tempo e reconhecer sua importância.

- Refletir sobre a influência do contexto sociocultural no desenvolvimento científico.

- Explorar a formação e a evolução das estrelas.

- Compreender o processo de formação dos sistemas planetários.

- Aplicar as leis de Kepler para descrever o movimento dos planetas ao redor do Sol.

- Descrever as características do movimento.

- Compreender as três leis de Newton e sua aplicação na vida cotidiana.

- Explorar o conceito de queda livre.

- Analisar o lançamento de projéteis e suas equações.

Justificativas

A abordagem das páginas dessa unidade contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1 e da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1, pois possibilita aos estudantes entender a evolução da Física, desde a Antiguidade até os dias atuais, e como os conceitos físicos estão presentes no nosso cotidiano. A análise dos modelos científicos e teorias propostos ao longo do tempo para explicar a origem do Universo e aspectos importantes da evolução do conhecimento científico permitem trabalhar a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT201. Também são propostas atividades que contribuem para a valorização de manifestações artísticas e culturais, desenvolvendo a Competência geral 3, e a interpretação de textos de divulgação científica contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT303.

A elaboração de questões, hipóteses e interpretações acerca da situação-problema proposta nessa unidade permite o desenvolvimento da habilidade EM13CNT301 e o trabalho em grupo desenvolve a Competência geral 9.

Abertura da Unidade - páginas 12 e 13

BNCC em contexto

Nessas páginas é abordada a Competência geral 1, pois possibilita aos estudantes refletir sobre a evolução da Ciência e sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade.

Inicie o trabalho com essas páginas solicitando aos estudantes que observem a fotografia, destacando que ela foi tirada pelo telescópio espacial James Webb do aglomerado de galáxias SMACS 0723. Comente que esse telescópio foi desenvolvido pela Nasa e lançado ao espaço em 2021 e que, ao contrário do seu antecessor, o Hubble, que observa principalmente em luz visível e ultravioleta, o James Webb opera predominantemente na faixa do infravermelho. Isso permite a ele que veja através de poeira e gases cósmicos que bloqueiam a visão de telescópios óticos, proporcionando imagens mais detalhadas de regiões do espaço, como berçários estelares e núcleos galácticos.

Respostas

a ) Resposta pessoal. Espera-se que eles reconheçam que há uma influência mútua entre Ciência e sociedade. Assim, a sociedade pode tanto influenciar a construção do conhecimento científico como este influenciar o desenvolvimento da sociedade.

b ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o Universo e as teorias a respeito de sua origem e evolução. Alguns podem citar a teoria do Big Bang. Incentive-os a expressar o que sabem dessa teoria. Verifique se eles relacionam a teoria do Big Bang à expansão de um ponto material extremamente quente e denso, com liberação de grande quantidade de energia.

c ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o Sistema Solar e sua formação. Eles podem citar que o Sistema Solar se formou de uma estrutura chamada nebulosa solar. Caso algum estudante relacione a origem do Sistema Solar com o Big Bang, comente que a formação do Sistema Solar se iniciou aproximadamente 9 bilhões de anos após o Big Bang.

d ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levar os estudantes a expressar seus conhecimentos prévios sobre o telescópio espacial James Webb. Espera-se que eles comentem que o telescópio se mantém em órbita do Sol, pois sofre influência da força da gravidade da estrela.

Capítulo 1 - História da Ciência - páginas 14 a 22

Objetivos do capítulo

- Compreender a importância do conhecimento científico e suas origens.

- Analisar as contribuições de civilizações antigas para o conhecimento científico.

- Examinar como o desenvolvimento da Ciência influenciou e foi influenciado por fatores sociais, econômicos e religiosos.

- Refletir sobre a influência do desenvolvimento tecnológico nas ciências.

Página XXX

Páginas 14 a 20

BNCC em contexto

A abordagem das páginas 14 e 15 contribui para o trabalho com as Competências gerais 1 e 2, pois incentiva os estudantes a reconhecer o caráter humano das ciências, sujeito aos contextos social, político, cultural e econômico em que está inserido.

Também contempla a habilidade EM13CNT201, pois incentiva os estudantes a analisar algumas teorias propostas ao longo do tempo sobre aspectos importantes da evolução do conhecimento científico.

A abordagem das páginas 14 e 15 permite o desenvolvimento do tema contemporâneo transversal Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas culturais brasileiras ao trabalhar fenômenos astronômicos observados e registrados pelos povos indígenas brasileiros Tupi-Guarani. Além disso, incentiva os estudantes a analisar e fruir manifestações artísticas e culturais, trabalhando a Competência geral 3.

Se julgar conveniente, inicie o trabalho desse capítulo orientando os estudantes a responder à questão 1 da página 14, utilizando a estratégia de metodologia ativa One-minute paper. Confira mais orientações sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Para isso, peça a eles que respondam à questão proposta em, no máximo, cinco minutos, possibilitando a livre expressão, a fluência na escrita e a capacidade de síntese. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre a história da humanidade, incluindo a história da Ciência, e compreender como determinado conceito é construído, ou modificado, chegando à sua definição nos dias atuais.

Utilize as respostas para verificar os conhecimentos prévios da turma sobre a história da Ciência, e a relação entre o desenvolvimento da Ciência e o da humanidade.

Se julgar adequado, ao abordar os fenômenos astronômicos observados e registrados pelos povos indígenas brasileiros Tupi-Guarani, na página 14, acesse o site da revista Ciência & Cultura e trabalhe com os estudantes um pouco mais sobre a Astronomia indígena. Promova uma abordagem que incentive o respeito pelas mitologias, crenças e tradições. Disponível em: https://s.livro.pro/sakxk5. Acesso em: 23 set. 2024.

Ao comentar as áreas das Ciências da Natureza, além dos exemplos das áreas fundamentais que embasam as demais citadas na página 14, cite outras, como a Astrofísica, as Geociências, a Oceanografia, a Zootecnia e a Engenharia de alimentos. Explique que todas elas são consideradas áreas de estudo das Ciências da Natureza.

Na página 14, note que a lenda do boitatá varia de acordo com as regiões do Brasil. Assim, proponha uma atividade de pesquisa sobre as diferentes versões da lenda para que sejam apresentadas em sala de aula.

As páginas 15 a 19 tratam da transição para um pensamento racional em termos do desenvolvimento dos conhecimentos científicos e, apesar de serem apresentadas contribuições de diferentes civilizações separadamente, explique aos estudantes que diversas delas ocorreram de forma simultânea.

Ainda na página 15, se julgar necessário, comente que Cheikh Anta Diop (1923-1986) foi um matemático, físico e químico senegalês cuja obra teve impacto significativo na compreensão da história e cultura africana. Diop é amplamente reconhecido por seus estudos que desafiaram as narrativas eurocêntricas sobre a África e que buscaram provar a unidade cultural e histórica do continente africano. Diop argumentou que a civilização egípcia antiga tinha raízes africanas negras, desafiando a visão predominante de que o Egito antigo era uma civilização de origem mediterrânea ou semítica. Para isso, utilizou uma variedade de evidências, incluindo antropológicas, linguísticas e históricas, para fundamentar sua tese. Ele promoveu a ideia de que havia uma conexão cultural e histórica entre o Egito antigo e outras civilizações africanas. Sustentava que a África compartilhava uma história comum e que essa unidade cultural deveria ser reconhecida e celebrada. Diop também foi ativo politicamente, defendendo a unidade cultural africana, baseado no conhecimento e valorização da verdadeira história e identidade africana. Além de suas contribuições em História e Antropologia, Diop era químico e físico. Ele realizou pesquisas em radiocarbono e Física nuclear, e foi um defensor do uso da Ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da África.

Ao abordar os estudos do filósofo persa Avicena (980-1037),na página 16, explique aos estudantes que também existem registros de atividades relacionadas à Medicina, como documentos de grandes cirurgias traumáticas que datam do Egito antigo registradas em papiros, milênios a.C. e, consequentemente, antes de Avicena.

Ressalte como o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, na página 17, reflete o avanço científico na época e como essas invenções foram importantes para as grandes navegações e como sua ausência poderia limitar o alcance das expedições.

Na página 18, se julgar conveniente, promova uma discussão sobre a Revolução Científica e a chegada dos portugueses ao Brasil. Explique que esse fato ocorreu graças à expansão marítima que abriu caminho para outras grandes descobertas. Isso tudo foi possível por causa da evolução dos conhecimentos científicos que contribuíram para a criação e o aperfeiçoamento de novas técnicas de navegação. Aproveite para comentar que os indígenas tinham crenças e costumes diferentes dos portugueses.

Acompanhando a aprendizagem

Ao final desse capítulo, solicite aos estudantes que retomem a resposta da questão 1 da página 14 e comparem com sua resposta inicial. Dessa forma, eles podem refletir sobre como sua compreensão evoluiu e quais aspectos consideram mais importantes agora.

Ligado no tema - página 20

Objetivos

- Reconhecer as etapas do método científico.

- Avaliar a aplicação do método científico para resolver problemas do cotidiano.

Orientações

Apresente ou reforce o entendimento do método científico e como ele pode ser aplicado fora do ambiente científico tradicional, reforçando a importância de cada etapa e como a abordagem sistemática auxilia a resolver problemas. Organize os estudantes em duplas para que identifiquem cada etapa do método científico do problema da lâmpada e respondam às duas questões da seção. Caminhe entre as duplas, oferecendo orientação e suporte conforme necessário. Ajude-os a refinar suas perguntas e hipóteses. Para finalizar, solicite a algumas duplas que comentem suas respostas, reforçando o método científico. Pergunte se há alguma outra situação no cotidiano deles em que possa ser aplicado esse método.

Página XXXI

As atividades 3 e 4 da página 21 permitem o trabalho integrado com o componente curricular de Filosofia. O professor desse componente pode auxiliar os estudantes na compreensão dos conceitos de mito e da Filosofia da Ciência.

Respostas - Página 22

5. c ) As tecnologias modernas de satélites e a observação astronômica desempenham um papel crucial no desenvolvimento da agricultura sustentável. Satélites meteorológicos fornecem dados precisos sobre o clima, permitindo aos agricultores que prevejam padrões climáticos, como chuvas e secas, e planejem suas atividades de acordo com eles. Sensores de satélite também monitoram a umidade do solo, a saúde das plantas e o uso da água, ajudando a otimizar a irrigação e reduzir o desperdício de recursos. Além disso, a observação astronômica e os dados de satélite contribuem para a previsão de eventos climáticos extremos, permitindo aos agricultores que tomem medidas preventivas para proteger suas culturas e maximizar a produção agrícola de maneira sustentável.

6. b ) Espera-se que os estudantes concluam que a maior parte do átomo é composta de espaços vazios, já que a maior parte das partículas de carga positiva não tem suas trajetórias alteradas. E o fato de que uma pequena fração de partículas foi desviada indicou que elas estavam colidindo com algo muito denso e positivamente carregado. Logo, o átomo seria composto de um núcleo central denso e a maior parte do seu volume seria de espaço vazio.

7. O objetivo dessa questão é incentivar os estudantes a verificar como os conceitos da Física podem ser observados e aplicados em diversas áreas do cotidiano. Eles podem citar a interação da Física com a Medicina e a Biologia em tratamentos e exames médicos; a integração entre Física, Geografia e Geologia no monitoramento, mapeamento e estudos da superfície terrestre via satélite; a integração entre Física e Química nos estudos de partículas e estrutura da matéria, entre outras situações.

Capítulo 2 - Origem e evolução do Universo - páginas 23 a 35

Objetivos do capítulo

- Descrever a teoria do Big Bang.

- Identificar o processo de formação das estrelas e descrever as fases do ciclo de vida das estrelas de diferentes massas.

- Analisar a importância da espectroscopia na determinação da composição das estrelas.

- Explorar a estrutura interna e a composição do Sol.

- Compreender a formação dos sistemas planetários e dos planetas.

Páginas 23 a 33

BNCC em contexto

A abordagem dos modelos científicos propostos ao longo do tempo para explicar a origem do Universo contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2. Além disso, a análise de interpretações sobre a dinâmica do Universo e sua evolução contribuem para desenvolver a habilidade EM13CNT201.

A leitura do esquema da página 24 contribui para o trabalho com a habilidade EM13CNT303, pois possibilita aos estudantes interpretar textos de divulgação científica.

Ao abordar os conteúdos da página 23, enfatize que, apesar do nome, o Big Bang não se trata de uma explosão, como a de uma bomba. O termo é uma analogia à rápida expansão do espaço, distribuindo a matéria e a energia que estavam comprimidas em uma pequena região.

Explique que a radiação remanescente do processo de expansão do Universo foi detectada em 1964 pelo astrofísico alemão Arno Penzias (1933-2024) e pelo astrônomo estadunidense Robert Woodrow Wilson (1936 -) por meio de um telescópio de micro-ondas. Na ocasião, eles verificaram que, para qualquer direção que apontassem o telescópio, sempre detectavam um ruído de fundo, identificado posteriormente como a radiação cósmica de fundo que permeia todo o espaço. Essa é uma das maiores evidências do Big Bang.

A interpretação do esquema da página 25 possibilita trabalhar o pensamento computacional. Para isso, oriente os estudantes a analisar cada etapa e processo separadamente, procurando informações detalhadas sobre cada uma delas. É importante que eles também analisem separadamente as possibilidades de processos, dependendo da massa das estrelas.

Na página 26, comente o trabalho da astrônoma inglesa Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) com espectroscopia, que criou uma das bases da Astronomia moderna, particularmente com relação à composição química das estrelas e à estrutura da Via Láctea.

Integrando o conhecimento

Ao abordar a análise das linhas espectrais das estrelas na página 26, incentive os estudantes a refletir sobre como é conduzida essa investigação. Proponha que eles investiguem como a luz das estrelas interage com os gases em suas camadas externas e como isso resulta nas linhas espectrais. Para essa análise, a turma pode utilizar espectroscópios simples feitos de materiais acessíveis, como CDs, caixas de papelão e fontes de luz específicas. Essa atividade pode ser enriquecida em um projeto com o professor do componente curricular de Química, contribuindo, além da espectroscopia, para o cálculo da composição química de uma estrela usando gráficos das linhas espectrais.

Atividade extra

Se achar conveniente, trabalhe o esquema do ciclo de vida do Sol, como apresentado anteriormente, referente à página 26, aplicando a estratégia de metodologia ativa Jigsaw, descrita a seguir.

1. Organize a turma em quatro grupos de base. Divida o conteúdo em quatro partes, de acordo com as etapas do esquema. Entregue uma parte do conteúdo ou texto a cada estudante e reserve um tempo para que a leiam e pesquisem o assunto. É importante que eles tenham acesso somente à parte que lhes foi atribuída.

Página XXXII

2. Reconfigure os grupos, formando os novos grupos de especialistas, ou seja, reúna os estudantes responsáveis por cada parte do conteúdo. Eles devem trocar ideias sobre o que compreenderam do fragmento que ficou sob sua responsabilidade.

3. Solicite aos estudantes que voltem ao grupo de base e expliquem aos colegas as partes discutidas nos grupos de especialistas. Durante a dinâmica, caminhe entre os grupos e, caso algum estudante tenha dificuldade para se comunicar com a equipe, auxilie-o.

Sugira aos estudantes que troquem ideias em duplas para responder à questão 2 da página 27 e que exponham suas ideias às outras duplas.

Aproveite o momento para promover uma discussão sobre a importância da luz solar para a vida na Terra. Espera-se que eles respondam que a luz do Sol é essencial para as plantas realizarem a fotossíntese, inserindo energia nas cadeias alimentares. Além disso, a luz solar mantém a temperatura do planeta adequada à vida. O objetivo da questão é verificar se a turma relaciona a luz visível emitida pelo Sol à radiação gerada.

Formação dos buracos negros e supernovas - página 29

Após ler a manchete na página 29, pergunte aos estudantes o que eles sabem de buracos negros. O objetivo dessa questão é uma análise prévia do conhecimento deles sobre esse assunto.

Ao trabalhar a fotografia do buraco negro na página 29, explique à turma que não é possível fotografá-lo diretamente. Para produzir uma fotografia, é necessário que a luz refletida pelo objeto fotografado incida sobre a câmera fotográfica. No caso dos buracos negros, sua gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz que entra em uma região muito próxima dele consegue escapar. Assim, a fotografia apresentada na página é, provavelmente, algum corpo massivo sendo absorvido pelo buraco negro, girando tão rápido que emite a luz captada pela câmera.

Explique que os buracos negros absorvem os corpos apenas quando estes ultrapassam determinado limite, denominado horizonte de eventos. Quanto mais massivo é o buraco negro, maior é seu horizonte de eventos. Caso algum objeto ultrapasse o limite e entre nessa região, para um observador, do lado de fora, a imagem do objeto movimenta-se cada vez mais devagar, até paralisar. Isso acontece porque um buraco negro não absorve apenas a luz ou a massa, mas também o tempo.

BNCC em contexto

A questão 3 da página 30 possibilita aos estudantes elaborar explicações e reconhecer o Sistema Solar como um sistema planetário composto de outros astros que orbitam uma estrela por meio de interações gravitacionais, contribuindo para desenvolver a habilidade EM13CNT204.

Atividade extra

Peça aos grupos que escolham uma cultura e façam uma pesquisa sobre mitos que expliquem a formação e a evolução estelar de acordo com ela. É importante que eles comparem essas explicações com os modelos atuais que explicam esse tema. Em uma folha de cartolina branca, peça a eles que representem a mitologia estudada por meio de um desenho. Sugira algumas mitologias que eles podem pesquisar, como a nórdica, babilônica, indiana, egípcia, grega, indígena, entre outras.

Incentive-os a apresentar o que perceberam aos colegas, promovendo uma discussão sobre o assunto.

Caso julgue necessário, indique ou leia com eles trechos do livro a seguir, que apresenta diferentes versões da origem do Universo: BIRZNEK, F. C. A evolução das teorias cosmológicas: da visão do Universo dos povos antigos até a teoria do Big Bang. Curitiba: UFPR, 2015. Disponível em: https://s.livro.pro/1ef987. Acesso em: 27 set. 2024.

Por fim, peça a cada grupo que apresente o desenho e a mitologia investigada aos outros grupos da turma.

Conexões com ... - páginas 32 e 33

Objetivos

- Identificar e descrever diferentes explicações culturais sobre a origem do Universo.

- Compreender a importância de mitos e lendas para as sociedades que os criaram.

Orientações

Converse com os professores dos componentes curriculares de Sociologia e Filosofia a fim de desenvolverem uma aula conjunta, de modo a trabalhar a definição de mito e a importância dele na organização de diferentes povos.

Inicie a atividade discutindo com os estudantes como diferentes culturas têm as próprias explicações sobre a origem do Universo. Destaque a importância dos mitos como uma forma de refletir sobre o mundo e sobre a nossa existência. Discuta como esses mitos representam as estruturas sociais e as identidades coletivas dos povos que os criaram. É importante enfatizar a necessidade de interpretar os mitos por meio de cada contexto cultural.

É fundamental proporcionar um momento de reflexão e diálogo com os estudantes, de modo que eles compreendam que, apesar de serem construídos de maneira diferente do conhecimento científico, os mitos não devem ser vistos como inferiores ou opostos à Ciência moderna, e sim como formas de explicar fenômenos ligados à história e à identidade cultural de um povo, e que devem ser respeitados. Esses temas permitem a abordagem dos temas contemporâneos transversais Diversidade cultural e Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas culturais brasileiras.

Se julgar conveniente, apresente aos estudantes o texto a seguir, que define o mito e sua relevância para a existência do ser humano. Essa abordagem contribui para trabalhar a Competência geral 1.

Há milênios, muito antes de esse corpo de conhecimento que hoje chamamos de ciência existir, a relação dos seres humanos com o mundo era bem diferente. [...]

[...]

Uma vez que nos perguntamos sobre a origem do Universo, encontrar uma resposta se torna muito tentador. O caminho que cada indivíduo escolhe depende, sem dúvida, de quem está fazendo a pergunta. Uma pessoa religiosa vai procurar respostas dentro do contexto de alguma religião, que poderá ser tanto uma religião organizada como uma versão mais pessoal. O ateu tentará, talvez, achar uma resposta dentro de um contexto científico. Religiosas ou não, certamente a maioria das pessoas terá alguma resposta. O veículo encontrado por várias culturas foi o mito. Mitos são histórias que procuram viabilizar ou reafirmar sistemas de valores, que não só dão sentido à nossa existência como também servem de instrumento no estudo de uma determinada cultura.

[...]

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo: dos mitos de criação ao Big Bang. 6ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 16-21.

Página XXXIII

Respostas - Páginas 34 e 35

1. c ) O Universo não é estático, pois está em constante expansão, e as galáxias distantes estão se afastando umas das outras, sugerindo que em algum período elas deveriam estar mais próximas.

8. a ) A diferença de massa entre elas é dada por:

delta 'm' é igual a 4 vezes 'm' subscrito H menos 'm' subscrito H e é igual a 4 vezes 1 vírgula 67 vezes 10 elevado a menos 27 menos 6 vírgula 65 vezes 10 elevado a menos 27 implica em delta 'm' é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 portanto delta 'm' é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 quilograma

b ) A energia de cada fusão é dada por:

E é igual a delta 'm' vezes c elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 8 fecha parênteses elevado ao quadrado implica em E é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 13 portanto implica em E é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 J

Assim, a energia total, por segundo, é:

E subscrito total é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 38 portanto E subscrito total é aproximadamente igual a 4 vezes 10 elevado a 26 Joules

Então, a potência gerada no núcleo do Sol, por segundo, é:

P é igual a início de fração, numerador: E, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes 10 elevado a 26, denominador: 1, fim de fração portanto P é igual a 4 vezes 10 elevado a 26 J

9. a ) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é levar os estudantes a perceber que existem diversas explicações para um mesmo fenômeno e que muitas delas estão relacionadas à cultura dos povos. Ao trabalhar a questão, verifique se os estudantes não estão utilizando argumentos preconceituosos e pejorativos para embasar seus respectivos pontos de vista. Enfatize que uma argumentação válida não se apoia em comentários e justificativas ofensivas e que podem desmerecer e inferiorizar as hipóteses de formação da Lua de diferentes povos.

b ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é desenvolver a argumentação, incentivando os estudantes a elencar e apresentar os principais argumentos que sustentam uma ideia.

c ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é desenvolver a oralidade e a divulgação de informações. Organize os estudantes em roda para que discutam as ideias propostas pelos grupos.

Capítulo 3 - Os astros no Universo - páginas 36 a 46

Objetivos do capítulo

- Identificar a diferença entre movimento de rotação e revolução da Terra.

- Demonstrar como a rotação da Terra causa o ciclo de dia e noite.

- Explorar como o conceito de referencial é essencial para definir movimento e repouso.

- Descrever o conceito de movimento retilíneo uniforme (MRU) e suas características.

- Definir o conceito de velocidade média e rapidez média e sua aplicação em movimentos cotidianos.

- Reconhecer o movimento dos planetas em torno do Sol e a relação com as leis de Kepler.

- Identificar as três leis de Kepler para o movimento dos planetas.

Páginas 36 a 40

BNCC em contexto

A abordagem da página 36 contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e da Competência geral 2, pois possibilita interpretar e compreender a dinâmica dos astros e do planeta Terra de acordo com o modelo heliocêntrico.

A leitura e interpretação da tirinha apresentada na página 37 contempla a Competência geral 3, promovendo a fruição e a valorização de manifestações artísticas e culturais.

Além disso, os conteúdos apresentados nas páginas 36 a 40 contribuem para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT101 e EM13CNT204.

Ao trabalhar os movimentos da Terra, aproveite para comentar que diversos estudos científicos evidenciam o formato esférico da Terra. Há mais de 2 mil anos, o filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) escreveu que, de acordo com a observação das estrelas, ficava evidente que a Terra era circular e não muito grande, pois uma pequena mudança na posição de observação apresentaria uma grande alteração no horizonte. Entretanto, caso a Terra fosse plana, as mesmas estrelas seriam observadas de qualquer ponto e a qualquer momento.

Integrando o conhecimento

O estudo dos movimentos de rotação e revolução da Terra na página 36 promove uma integração com o componente curricular de Geografia ao discutir como esses movimentos causam o ciclo dia-noite e as estações do ano. Sendo assim, é possível desenvolver uma aula ou um projeto com o professor desse componente curricular, a fim de estudar como diferentes regiões da Terra experienciam as estações do ano de maneira distinta por causa da inclinação do eixo terrestre e de sua posição em relação ao Sol.

Ao abordar o conceito de movimento e de repouso na página 37, pergunte aos estudantes como é possível identificar se um corpo está em movimento ou em repouso. O intuito é promover um debate acerca das respostas e ideias propostas por eles. Verifique se eles compreendem que é necessário observar se o corpo muda de posição no decorrer do tempo ao compará-lo com um referencial.

Explique aos estudantes que o movimento é definido como a variação da posição de determinado objeto em relação a um dado referencial com o decorrer do tempo. A trajetória, por sua vez, é o lugar geométrico que contém o conjunto de todas as posições ocupadas por certo movimento, sendo classificada como retilínea ou curvilínea.

Por fim, explique a eles que a trajetória do movimento de um mesmo objeto é diferente para referenciais distintos. O texto a seguir explica a observação das trajetórias com base em diferentes referenciais, segundo o cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642).

Página XXXIV

[…]

Galileu utilizou o princípio da relatividade dos movimentos, ou princípio da independência dos movimentos, para demonstrar a trajetória parabólica dos projéteis. Consideremos o seguinte exemplo: um projétil lançado a partir do solo com um certo ângulo de lançamento pode ter seu movimento decomposto em dois movimentos independentes: um horizontal e outro vertical. No lançamento de um projétil verticalmente para cima, sobre uma plataforma em movimento retilíneo e uniforme, um observador que esteja sobre a plataforma em movimento verá a trajetória do projétil como retilínea de ida e volta. Quanto a um observador que esteja parado no solo, onde a plataforma está em movimento, visualizará a trajetória do projétil como parabólica. Assim, cada observador terá uma visão diferente do movimento. Com isso, Galileu conseguiu resolver o paradoxo de Zenão, mostrando que a trajetória e velocidades são dependentes do referencial de onde se observa o movimento.

[…]

WOLFF, Jeferson de Souza; MORS, Paulo Machado. Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein. In: Textos de Apoio ao Professor de Física. Porto Alegre: v. 16, n. 5, 2005. p. 12.

Em vez de dividir a análise dos conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração em situações consideradas vetores e em situações consideradas escalares, essa obra se refere a esses conceitos com um nome único (deslocamento, velocidade e aceleração). Em casos específicos, como no movimento unidimensional, cuja representação vetorial pode ser abandonada, trabalhando-se com um valor numérico para o módulo do vetor e o sinal positivo ou negativo para definir o sentido do vetor, a direção dele é dada pela direção da trajetória definida.

Aproveite o momento para classificar o movimento de determinado objeto em relação ao sinal (positivo ou negativo) do deslocamento e, consequentemente, da velocidade. Explique aos estudantes que:

se delta 's' é maior do que 0 implica em v é maior do que 0, tem-se o movimento para o mesmo sentido da orientação adotada, portanto o movimento é denominado progressivo.

se delta 's' é menor do que 0 implica em v é menor do que 0, tem-se o movimento para o sentido oposto da orientação adotada, portanto o movimento é denominado retrógrado.

Explique ainda que a notação vetorial pode ser aplicada apenas para determinadas grandezas, denominadas grandezas vetoriais, como deslocamento, velocidade, aceleração e força. Já grandezas que não podem ser representadas por um vetor são denominadas grandezas escalares, como massa, energia e temperatura. Essas grandezas são completamente definidas com o valor numérico, acompanhado de sua unidade de medida.

Na página 39, comente que muitos livros trazem a definição de velocidade escalar e velocidade escalar média. No entanto, não utilizaremos essas definições para evitar misturar conceitos, isto é, os vetoriais com os escalares. Assim, considera-se a velocidade escalar média como a rapidez desenvolvida por um corpo em que o deslocamento (com direção e sentido) é substituído pela distância percorrida abre parênteses d fecha parênteses em determinado intervalo de tempo, ou seja:

rapidez é igual a início de fração, numerador: distância percorrida, denominador: tempo, fim de fração

Comente que em alguns automóveis há um computador de bordo. Nesse caso, por exemplo, a rapidez média proporciona a autonomia, fornecendo a distância possível a ser percorrida com base na quantidade de combustível no tanque.

A manipulação dos valores expressos com sinais positivo ou negativo, representando os módulos dos vetores, e os sentidos são condições de contorno relacionadas ao tipo de movimento que se está trabalhando. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, pode-se abandonar a notação vetorial, pois a velocidade média é igual à rapidez do movimento. Por isso, podemos escrever v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração.

Apresente aos estudantes outras unidades de medida de velocidade comumente utilizadas no cotidiano, como milhas por hora abre parênteses mi barra h fecha parênteses, indicada no velocímetro dos carros ingleses e estadunidenses, por exemplo, sendo 1 quilômetro é igual a 1 vírgula 6 milha, de maneira que 1 quilômetro por hora é igual a 1 vírgula 6 mi barra h. Para medir a velocidade dos barcos, normalmente aplica-se a medida nó, em que 1 nó é igual a 1 vírgula 150 mi barra h é igual a 1 vírgula 852 quilômetro por hora.

Acompanhando a aprendizagem

Ao final da abordagem da página 39, peça aos estudantes que diferenciem distância e deslocamento. Se for necessário, retome com eles esse assunto para averiguar sua aprendizagem acerca das características do movimento.

Páginas 42 a 45

As atividades resolvidas da página 40 possibilitam classificar o movimento de um móvel em relação à sua aceleração. Enfatize que, nos movimentos retilíneos, o movimento acelerado se dá quando os vetores aceleração e velocidade apresentam o mesmo sentido, ou seja, módulos de mesmo sinal. Já o movimento retardado ocorre quando os vetores aceleração e velocidade têm sentidos opostos, isto é, sinais diferentes.

Na página 42, ao abordar as leis de Kepler e seu modelo heliocêntrico, cujos planetas executam órbitas elípticas, ressalte que há relatos de estudiosos que propuseram uma explicação idêntica às apresentadas por Kepler muito tempo antes dele. Um desses relatos está relacionado à matemática e filósofa egípcia Hipátia (370-415), que viveu em Alexandria, no Egito, e que obteve sucesso na sociedade da época. Para mais informações, acesse o site Biografias de Mulheres Africanas. Disponível em: https://s.livro.pro/fv2bu0. Acesso em: 4 nov. 2024.

Aproveite o momento para propor aos estudantes uma pesquisa sobre mulheres que, apesar de toda opressão do machismo na comunidade científica, conseguiram ser mencionadas na construção da Ciência, como a física polonesa Marie Curie (1867-1934), com seus estudos sobre a radioatividade, e a matemática alemã Emmy Noether (1882-1935), com seus teoremas sobre simetrias e as leis da natureza, que são considerados base estruturante de toda a Física.

Integrando o conhecimento

Ao abordar as leis de Kepler na página 42, é possível trabalhar com o professor do componente curricular de História, explorando as mudanças na concepção acerca do Universo ao longo do tempo, desde as concepções geocêntricas até o modelo heliocêntrico, e analisar como essas mudanças influenciaram a sociedade e o pensamento científico. Também nas leis de Kepler, em um trabalho integrado com o professor do componente curricular de Matemática, é viável propor a resolução de problemas matemáticos que envolvam as leis do movimento planetário e o cálculo das órbitas, aplicando conceitos de geometria e trigonometria.

Página XXXV

Prática científica - página 43

Objetivos

- Identificar a forma de uma elipse e seus elementos principais.

- Investigar a variação da distância entre dois pontos fixos (focos) ao longo de uma elipse.

- Entender as órbitas elípticas dos planetas.

Orientações

Antes de iniciar a atividade, revise os conceitos básicos de elipse, focos e eixos maior e menor. Explique brevemente como esses conceitos se aplicam às órbitas dos planetas ao redor do Sol, destacando a primeira lei de Kepler. Mostre exemplos reais de órbitas planetárias.

Certifique-se de que todos os materiais estejam disponíveis para os estudantes e prepare um espaço adequado na sala de aula para que os grupos manipulem a cartolina e tracem as elipses. Caminhe entre os grupos para verificar o progresso e tirar as dúvidas. Certifique-se de que os alfinetes sejam posicionados corretamente e que o barbante esteja amarrado adequadamente a fim de formar uma elipse.

Oriente os estudantes a manter o barbante levemente esticado enquanto desenham a elipse. Isso garante que a soma das distâncias do lápis aos dois focos permaneça constante, resultando em uma forma elíptica precisa.

Ao trabalhar a segunda lei de Kepler, na página 44, explique aos estudantes que as pesquisas do físico inglês William Gilbert (1540-1603) sobre as forças magnéticas tiveram grande influência nos estudos de Kepler, postulando que a atração entre o Sol e os planetas seria similar à interação entre ímãs. Essas experiências se tornaram a segunda lei de Kepler (lei das áreas).

Na página 44, comente que as órbitas elípticas dos planetas estão representadas com proporções exageradas. A órbita da Terra, por exemplo, apresenta diferença de cerca de 3% entre a posição mais próxima do Sol e a posição mais afastada dele, de modo que a órbita da Terra é considerada quase circular. Porém, os cometas têm órbitas com alta excentricidade, com elipses alongadas (grande diferença entre os eixos maior e menor).

Respostas - Página 41

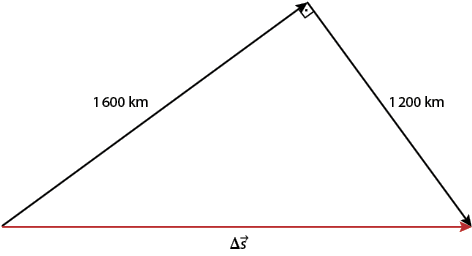

1. A distância percorrida pode ser obtida pela soma do comprimento dos vetores mostrados na figura:

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

d é igual a 1600 mais 1.200 portanto d é igual a 2800 quilômetros

Já o deslocamento (total) é obtido pela soma vetorial dos vetores deslocamentos realizados e pode ser calculado pelo Teorema de Pitágoras:

delta 's' elevado ao quadrado é igual a 100 elevado ao quadrado mais 100 elevado ao quadrado implica em delta 's' é igual a raiz quadrada de 4.000.000 implica em

implica em portanto delta 's' é igual a 2.000 quilômetros

2. 01) Incorreta. O sistema formado pelos dois radares usa a posição em dois intervalos de tempo, fornecendo a velocidade média do automóvel. 04) Incorreta. Com os dados fornecidos pelo enunciado, não é possível determinar a aceleração do automóvel, logo não é possível classificar o movimento como acelerado ou retardado. 08) Incorreta. Na posição igual a 0, o radar deve estar "zerado", ou seja, deve marcar 't' é igual a 0. 16) Incorreta. O módulo da velocidade média é dado por v é igual a 10 metros por segundo. 32) Correta. Conforme o cálculo realizado na proposição anterior.

3. Primeiro deve-se converter a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo:

v subscrito inicial é igual a 270 quilômetros por hora é igual a 75 metros por segundo

v subscrito final é igual a 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo

A aceleração do carro de corrida pode ser calculada por:

a subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta v, denominador: delta 't', fim de fração implica em a subscrito m é igual a início de fração, numerador: 20 menos 75, denominador: 5 menos 0, fim de fração portanto a subscrito m é igual a menos 11 metros por segundo ao quadrado

O sinal negativo na aceleração indica que o movimento é retardado.

Respostas - Página 46

1. b ) Aplicando a terceira lei de Kepler, temos:

início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito T início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito N início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: abre parênteses 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 8 fecha parênteses elevado ao cubo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: abre parênteses 4 vírgula 5 vezes 10 elevado a 9 fecha parênteses elevado ao cubo, fim de fração implica em

implica em início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 91 vírgula 125 vezes 10 elevado a 27, denominador: 3 vírgula 375 vezes 10 elevado a 24, fim de fração implica em

implica em início de fração, numerador: início de raiz quadrada; T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito fim de raiz quadrada, denominador: início de raiz quadrada; T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito fim de raiz quadrada, fim de fração é igual a início de raiz quadrada; 27 vezes 10 elevado ao cubo fim de raiz quadrada implica em início de fração, numerador: T subscrito N, denominador: T subscrito T, fim de fração é aproximadamente igual a 164 vírgula 3

3. a ) Como os arcos da figura correspondem a 1 mês, sendo o período de órbita da Terra igual a 1 ano, o que equivale a 12 meses, e como a área total da elipse é igual a 7 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados, podemos calcular a área correspondente a 1 mês da seguinte maneira:

A subscrito mês é igual a início de fração, numerador: 7 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados, denominador: 12, fim de fração é aproximadamente igual a 0 vírgula 58 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados

Pela segunda lei de Kepler, o raio vetor descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais.

Logo, A subscrito 1 é igual a A subscrito 2 é igual a A subscrito 3. Portanto, a soma das áreas é:

A subscrito T é igual a A subscrito 1 mais A subscrito 2 mais A subscrito 3 é igual a 3 vezes 0 vírgula 58 vezes 10 elevado a 22 implica em

implica em portanto A subscrito T é igual a 1 vírgula 75 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados

4. Usando a terceira lei de Kepler, que é válida para qualquer corpo em órbita ao redor do Sol:

início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito T início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito P início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em início de fração, numerador: 1 elevado ao quadrado, denominador: 2 vírgula 5 elevado ao cubo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 40 elevado ao cubo, fim de fração implica em T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito é igual a início de fração, numerador: 64.000, denominador: 15 vírgula 625, fim de fração implica em

implica em T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito é igual a 4.096 portanto T subscrito P é igual a 64 anos

Capítulo 4 - Dinâmica do movimento dos corpos - páginas 47 a 69

Objetivos do capítulo

- Descrever as leis de Newton e identificar situações em que elas são aplicadas.

- Identificar e calcular a força resultante em situações com múltiplas forças atuando em um objeto.

- Diferenciar o conceito de força peso da massa dos corpos.

Página XXXVI

Páginas 47 a 59

BNCC em contexto

Nas páginas 47 a 59, a abordagem da Dinâmica por meio das leis de movimento de Newton e sua aplicação às situações do cotidiano contribuem para desenvolver a Competência geral 1 e a habilidade EM13CNT204, pois possibilita aos estudantes empregar os conhecimentos das leis de Newton para entender e explicar a realidade.

Em sua obra Principia, publicada em 1687, Newton expressou o quanto o estudo das forças é importante para favorecer uma ampla visão acerca dos fenômenos da natureza.

[…] ofereço este trabalho como os princípios matemáticos da filosofia, pois toda a essência da filosofia parece constituir nisso – a partir dos fenômenos de movimento, investigar as forças da natureza e, então, dessas forças demonstrar os outros fenômenos […].

NEWTON, Isaac. Principia: princípios matemáticos de filosofia natural: livro I. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2012. p. 14.

Na citação, o cientista inglês Isaac Newton (1643-1727) se refere à Filosofia, pois naquela época áreas como Física, Química e Biologia ainda não estavam consolidadas. Por isso, os estudiosos da natureza eram considerados filósofos naturais. Nos livros I e II são apresentados os princípios básicos dos movimentos. O livro III trata do movimento de planetas, cometas e satélites naturais e do efeito maré.

Ao abordar os efeitos da força e sua natureza, na página 48, comente que se trata do conjunto de leis que possibilita a análise e a compreensão dos comportamentos estático e dinâmico dos corpos, de forma simples e dialética.

Na página 50, comente que a intuição, algo tão importante em diversos segmentos da vida, muitas vezes pode sugerir imprecisões científicas. É muito comum que os estudantes, ao longo da vida escolar, formulem hipóteses e conceitos espontâneos que podem parecer óbvios, mas depois comprovam que são inadequados. Um desses casos é a ideia de que um corpo só se mantém em movimento sob a ação de forças (essa confusão ocorre porque, geralmente, os estudantes pensam em corpos deslizando sobre superfícies ásperas). Na construção histórica do conceito de força e sua relação com o movimento dos corpos, o filósofo grego Aristóteles formulou uma teoria na qual a força aplicada sobre um objeto era diretamente proporcional à sua velocidade. Além disso, a velocidade era inversamente proporcional à resistência que o meio oferecia ao movimento do corpo.

Na página 50, ao discutir a primeira lei de Newton, explique que, embora essa lei tenha sido enunciada e sistematizada por Newton, o primeiro pensador a verificar essa propriedade dos corpos foi o cientista italiano Galileu Galilei. O objetivo de Galileu era analisar uma das teorias de Aristóteles, a de que o movimento dos corpos existe somente mediante uma força. Galileu, contudo, constatou que a tendência dos corpos é manter o estado natural de repouso ou de movimento em linha reta mesmo na ausência de forças.

Comente que a massa representa uma constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração adquirida pelo corpo, denominada massa inercial. A massa determinada pela força que atua sobre o corpo em um campo gravitacional, isto é, medido pela força peso sobre o objeto, denomina-se massa gravitacional. No entanto, para os dois efeitos, massa inercial e gravitacional apresentam o mesmo valor.

Ao trabalhar a terceira lei de Newton, apresente aos estudantes o vídeo Skate: ação e reação (3ª lei de Newton), do Canal Futura, que mostra a manobra de skate de acordo com a ação e reação de Newton. Disponível em: https://s.livro.pro/zsmqvp. Acesso em: 2 out. 2024. Com esse tipo de abordagem, os estudantes são capazes de analisar situações que envolvam sua cultura, de modo que podem relacioná-las ao conhecimento científico por meio de ferramentas que fazem parte das culturas juvenis.

É importante enfatizar que as interações de ação e reação acontecem em corpos distintos, portanto elas nunca se anularão. Explique também que, mesmo que os corpos tenham dimensões e quantidades de massa diferentes, as forças de ação e reação terão a mesma intensidade.

Comente que a força de tração, definida na página 57, provém das forças de ligação entre os átomos que constituem a corda, de natureza eletromagnética. Ao puxarmos uma corda, a tendência é afastarmos os elementos dos quais ela é constituída. É importante salientar que as forças normal e de tração não são determinadas por uma função ou equação, como a força peso, e sim pelas condições e situações do sistema analisado.

Integrando o conhecimento

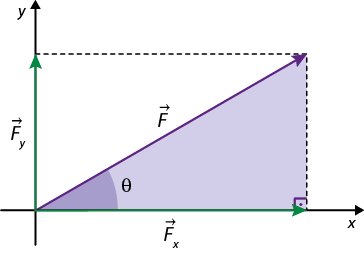

A decomposição das forças que agem em um bloco em um plano inclinado, na página 56, favorece um trabalho integrado com o professor do componente curricular de Matemática. É essencial que os estudantes compreendam que a decomposição vetorial é uma operação matemática em que determinado vetor é dividido em dois vetores componentes ortogonais, paralelos aos eixos x e y, respectivamente. A imagem a seguir ilustra a decomposição de um vetor em suas componentes x e y.

Aplica-se a trigonometria para obter o módulo dos vetores componentes ortogonais, de modo que:

'F' subscrito x é igual a 'F' vezes cos teta e 'F' subscrito y é igual a 'F' vezes sen teta

em que 'F' subscrito x e 'F' subscrito y são, respectivamente, o módulo das componentes horizontal e vertical.

Página XXXVII

De acordo com a regra do paralelogramo para a soma vetorial, nota-se que o vetor é a resultante da soma dos vetores componentes, isto é, expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima é igual a expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima subscrito x mais expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima subscrito y, cujo módulo é obtido pela relação de Pitágoras 'F' é igual a início de raiz quadrada; 'F' subscrito x elevado ao quadrado mais 'F' subscrito y elevado ao quadrado fim de raiz quadrada.

Acompanhando a aprendizagem

Após abordar o conteúdo da página 58, organize os estudantes em duplas para debaterem o tema. A fim de instigar e nortear a discussão, faça perguntas como: "Em uma colisão, o que acontece com quem usa o cinto de segurança? E com quem não o utiliza?"; "Por que a pessoa que usa o cinto de segurança não é lançada para a frente?"; "Por que a pessoa que não o utiliza é lançada para a frente?". Após a discussão, peça-lhes que socializem suas conclusões com todos os colegas.

Atividade extra

Se for conveniente, ao trabalhar o efeito da aceleração sobre um corpo sujeito à determinada força resultante, proponha uma disputa de Cabo de guerra. Para isso, utilize uma corda de 10 metros de comprimento que seja resistente o bastante para não se romper.

1. Amarre uma fita no meio do comprimento da corda.

2. Em relação a essa fita, use um giz para marcar a posição referente a 2 metros à direita e a posição referente a 2 metros à esquerda.

3. Organize a turma em dois grupos. Cada grupo deverá puxar uma extremidade da corda.

4. O grupo vencedor é o que conseguir fazer a fita ultrapassar a respectiva marcação.

Com essa dinâmica, explique aos estudantes que a corda se movimenta para o lado que a puxou com força de maior intensidade, isto é, a força resultante sobre a corda atua no mesmo sentido da variação de movimento sofrida por ela.

Explique que, caso os dois grupos puxassem a corda com a mesma intensidade, a força resultante seria nula e a corda não entraria em movimento, ou seja, ficaria em repouso, exemplificando, portanto, a primeira lei de Newton.

Ligado no tema - páginas 58 e 59

Objetivos

- Compreender a importância dos dispositivos de segurança.

- Explicar de que forma conceitos físicos, como a inércia, são aplicados na segurança veicular.

Orientações

Inicie com um debate com os estudantes sobre a importância da segurança no trânsito. Para isso, eles devem considerar os dados fornecidos no texto sobre a mortalidade causada por acidentes de trânsito no Brasil. Também é possível iniciar perguntando se eles usam cinto de segurança e por quais motivos fazem isso.

Questione-os a respeito da relação entre a primeira lei de Newton e os equipamentos de segurança dos carros. Incentive-os a responder às questões de reflexão. Para finalizar a atividade, solicite aos estudantes que elaborem campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito, que podem ser apresentadas depois para a escola ou para a comunidade.

BNCC em contexto

Abordar a aplicabilidade dos conceitos físicos estudados por meio das leis de Newton para o desenvolvimento de equipamentos de segurança, visando à resolução de problemas relacionados à vida, contempla a Competência geral 2 e o tema contemporâneo transversal Educação para o trânsito além de contribuir para desenvolver a habilidade EM13CNT306.

A questão b da página 59 incentiva os estudantes a agir coletivamente a fim de tomar decisões com base em princípios éticos e solidários, contribuindo para desenvolver a Competência geral 10.

Resposta

c ) Resposta pessoal. Essa questão incentiva os estudantes a expor seus conhecimentos prévios. Eles podem comentar que o uso da cadeirinha no Brasil passou a ser obrigatório em 2008. De acordo com os números oficiais apresentados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a quantidade de crianças hospitalizadas em estado grave após se envolverem em acidentes veiculares caiu 33% nos últimos oito anos, ao passo que a quantidade de óbitos teve uma queda de quase 20%. A cadeirinha mantém a criança no assento traseiro do veículo, evitando que seu corpo seja ejetado para a frente.

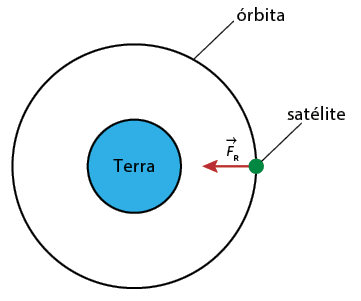

A atividade 8 da página 69 permite o trabalho integrado com os componentes curriculares de Geografia e Biologia. Os professores desses componentes podem comentar com os estudantes a importância do monitoramento via satélite para a preservação do ambiente.

Respostas - Páginas 60 e 61

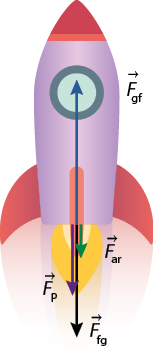

4. a ) Espera-se que os estudantes produzam um esquema como o mostrado a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

6. 'F' é igual a 'm' vezes a implica em 18 é igual a a vezes 0 vírgula 450 portanto a é igual a 40 metros por segundo elevado ao quadrado

9. Primeiramente, é preciso saber a intensidade da força expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima. Para isso, pode-se aplicar a segunda lei de Newton.

'F' é igual a 'm' subscrito lotado vezes a subscrito lotado implica em 'F' é igual a 20.000 vezes 5 portanto 'F' é igual a 100.000 newtons

Como a mesma intensidade de força é aplicada no ônibus vazio, tem-se:

'F' é igual a 'm' subscrito vazio vezes a subscrito vazio implica em 100.000 é igual a 16.000 vezes a subscrito vazio implica em portanto a subscrito vazio é igual a 6 vírgula 25 metros por segundo elevado ao quadrado

Página XXXVIII

10. Nessa situação, na caixa agem as seguintes forças:

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Logo, tem-se:

'F' subscrito P é igual a 'F' subscrito N mais 'F' subscrito T implica em 70.000 é igual a 'F' subscrito N mais 10.000 portanto 'F' subscrito N é igual a 60.000 newtons

Respostas - Páginas 68 e 69

1. A intensidade da força gravitacional 'F' é dada por:

'F' é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração

Caso a distância entre eles fosse dobrada e a massa dos corpos fosse diminuída para a metade:

'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo sobre 2 vezes 'm' minúsculo sobre 2, denominador: abre parênteses 2 vezes d fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes início de fração, numerador: M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: 4, fim de fração, denominador: 4 vezes d elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: 16 vezes d elevado ao quadrado, fim de fração implica em

implica em 'F' linha é igual a 1 16 avos vezes início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a 'F' sobre 16

5. A aceleração da gravidade na altura da peça é dada por:

'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R mais 'h' fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R mais 4 vezes R fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: 25 vezes R elevado ao quadrado, fim de fração implica em

implica em 'g' subscrito p é igual a início de fração, numerador: 9 vírgula 8, denominador: 25, fim de fração implica em 'g' subscrito p é aproximadamente igual a 0 vírgula 4 portanto 'g' subscrito p é igual a 0 vírgula 4 metro por segundo elevado ao quadrado

Então, a força peso atuando sobre a peça é dada por:

'F' subscrito P é igual a 'm' vezes 'g' subscrito p é igual a 25 vezes 0 vírgula 4 portanto 'F' subscrito P é igual a 10 newtons

7. Espera-se que os estudantes façam um esquema como o mostrado a seguir.

8. A intensidade da aceleração gravitacional pode ser calculada por:

'g' minúsculo é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R subscrito T mais 'h' fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo é igual a início de fração, numerador: abre parênteses 6 vírgula 67 vezes 10 elevado a menos 11 fecha parênteses vezes abre parênteses 5 vírgula 97 vezes 10 elevado a 24 fecha parênteses, denominador: abre parênteses 6 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6 mais 0 vírgula 75 vezes 10 elevado a 6 fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em

implica em 'g' é igual a início de fração, numerador: 39 vírgula 82 vezes 10 elevado a 13, denominador: 5 vírgula 11 vezes 10 elevado a 13, fim de fração portanto 'g' é aproximadamente igual a 7 vírgula 8 metros por segundo elevado ao quadrado

9. 02) Falsa. Os satélites se mantêm em órbita em razão da força gravitacional que atua sobre eles. 16) Falsa. Os satélites artificiais obedecem às leis de Kepler.

11. Aplicando a lei da gravitação universal, temos que a gravidade do planeta descoberto é dada por:

'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes 5 vezes M, denominador: abre parênteses 2 vezes R subscrito T fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 5 vezes G maiúsculo vezes M, denominador: 4 vezes R subscrito T elevado ao quadrado, fim de fração é igual a 5 quartos vezes 'g' minúsculo é igual a 5 quartos vezes 9 vírgula 8 é igual a 12 vírgula 25 implica em

implica em portanto 'g' subscrito p é igual a 12 vírgula 25 metros por segundo elevado ao quadrado

12. A intensidade da força gravitacional é igual à da força centrípeta, logo:

'F' subscrito G é igual a 'F' subscrito c p implica em 'F' subscrito G é igual a início de fração, numerador: 'm' vezes v elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração

A intensidade da força gravitacional, a uma distância de 1 vírgula 57 vezes 10 elevado a 20 m do centro da massa da estrela, pode ser obtida pela leitura do gráfico, sendo igual a 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 20 N. Substituindo na expressão anterior:

1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 20 é igual a início de fração, numerador: 5 vezes 10 elevado a 30 vezes v elevado ao quadrado, denominador: 1 vírgula 57 vezes 10 elevado a 20, fim de fração implica em v é igual a início de raiz quadrada; início de fração, numerador: 2 vírgula 35 vezes 10 elevado a 40, denominador: 5 vezes 10 elevado a 30, fim de fração fim de raiz quadrada implica em

implica em v é igual a 0 vírgula 686 é igual a vezes 10 elevado a 5 portanto v é igual a 6 vírgula 86 vezes 10 elevado a 4 metro barra s

Capítulo 5 - Movimentos na Terra - páginas 70 a 83

Objetivos do capítulo

- Descrever o movimento de queda livre e as condições em que ele ocorre.

- Comparar as interpretações históricas do movimento de queda livre do filósofo grego Aristóteles e do cientista italiano Galileu Galilei.

- Aplicar as equações do movimento uniformemente variado (MUV) para descrever o movimento de queda livre.

- Identificar os componentes horizontal e vertical do movimento oblíquo.

Páginas 70 a 81

BNCC em contexto

A abordagem das páginas 70 a 81 fornece subsídios para que os estudantes elaborem explicações e previsões sobre os movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, o que contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT204 e a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2.

Além disso, o trabalho com essas páginas desenvolve a Competência geral 2, pois possibilita à turma exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem da Ciência.

Descrever a trajetória de um projétil em movimento oblíquo.

Ao abordar os experimentos de Galileu na página 71, ressalte que não há consenso entre os historiadores com relação a eles. Contudo, o mérito de suas conclusões está, justamente, em dar visibilidade a antigas discussões teóricas por meio de exemplos impactantes e concretos. Desse modo, a compreensão de que o movimento de queda pode ser estudado por meio da análise do movimento em planos inclinados consistiu em um grande avanço tanto para o estudo de movimentos acelerados quanto para a compreensão da gravitação universal.

Página XXXIX

Compartilhe ideias – página 71

Retome o método científico, lembrando-os das etapas do processo, como formulação de hipóteses, testes, observação e conclusão, para auxiliá-los na análise investigativa. Oriente-os durante a atividade de investigação, incentivando a troca de ideias e a identificação dos pontos fundamentais para a solução do problema.

Esse boxe promove a empatia, a troca de ideias e o respeito às opiniões dos colegas, desenvolvendo, assim, a Competência geral 9. Além disso, proporciona uma oportunidade para explorar o pensamento computacional dos estudantes. Esse pensamento inclui a decomposição do problema em partes menores, o reconhecimento de padrões, a análise dos dados e a solução do problema utilizando os elementos obtidos nos processos anteriores.

Resposta

a ) Os estudantes podem concluir que a folha aberta tem mais área de contato com o ar, sofrendo também mais influência da força de resistência do ar. Os corpos, quando se movem pelo ar, experimentam uma resistência ao movimento, reduzindo sua velocidade, o que chamamos de resistência do ar, oposta ao movimento dos corpos. Essa força depende da área frontal do objeto em queda, ou seja, a quantidade de ar que o objeto retira de seu caminho quando cai e da velocidade de queda do objeto em relação ao meio (quanto maior a velocidade, maior a força total em razão do impacto com as moléculas que compõem o meio).

O conceito de aceleração apresentado na página 72 deve ser trabalhado com cuidado, por causa do grau de abstração dessa grandeza. Recomendamos que, antes de abordar a aceleração, sejam trabalhados exemplos de movimentos variados, comuns no cotidiano dos estudantes. Peça a eles que citem movimentos que acreditam ser variados e proporcione um tempo para todos se expressarem.

BNCC em contexto

O conteúdo dessas páginas contempla a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT204 ao trabalhar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, com base na análise das interações gravitacionais, motivando os estudantes a recorrer à abordagem científica para realizar essa análise.

Incentive os estudantes a trocar experiências ao responderem à questão 2 da página 75. Aproveite para ressaltar a simetria entre o movimento ascendente e o descendente quando não há resistência ao movimento. Se julgar conveniente, é possível reutilizar os resultados dos planos inclinados de Galileu, discutidos anteriormente, para retomar a influência de forças que podem se opor ao movimento dos corpos.

Ao abordar os conceitos de lançamento horizontal e oblíquo, explore com os estudantes as componentes dos movimentos que ocorrem em mais de uma direção. Comente que, mesmo decompondo o movimento em componentes x e y, como apresentado na página 77, o móvel descreve apenas um movimento, determinado pela soma de todas as componentes. Essa decomposição é um artifício de cálculo que auxilia a tratar o caso real, não impedindo de vermos o movimento completo.

BNCC em contexto

O conteúdo dessa página contribui para o desenvolvimento da Competência geral 2, pois incentiva os estudantes a recorrer à abordagem própria das Ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica para investigar causas e elaborar hipóteses.

Além disso, contempla a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT204 ao trabalhar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra com base na análise das interações gravitacionais.

Ao trabalhar as representações gráficas da página 78, comente com os estudantes que o gráfico x y é um referencial independente do tempo, por isso a trajetória é traçada de forma completa (do começo ao fim do movimento). Mas, em todos os casos, é sempre possível fazer gráficos que representem a evolução temporal de cada uma das coordenadas, traçando gráficos das respectivas funções horárias.

Enfatize que a diferença entre lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo é a direção da velocidade inicial.

No gráfico x y, a direção da velocidade é definida pelo aumento ou diminuição do ângulo teta. Quanto maior for essa inclinação, maior será a componente y em comparação à x, configurando um lançamento que tende a ser vertical. Se o valor de teta for pequeno, o lançamento tenderá a ser horizontal.

Integrando o conhecimento

A abordagem histórica das diferentes visões sobre o movimento de queda dos corpos possibilita trabalhar com professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, permitindo conhecer diferentes pensamentos científicos e sua importância para a construção da aprendizagem. Assim, os professores de ambas as áreas de conhecimento exploram as concepções científicas de maneira histórica e epistemológica, desenvolvimento, assim, a Competência específica de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 1 e a Competência geral 1, pois valoriza os conhecimentos historicamente construídos.

Se for interessante, proponha ao professor do componente curricular de História uma atividade de pesquisa para que os estudantes compreendam mais detalhadamente o que fundamentava ambas as visões. Vocês podem organizá-los em dois grupos, assim cada um deve pesquisar um pensamento. Depois, um grupo apresenta as informações obtidas para o outro. Os estudantes podem apresentá-las com auxílio de recursos digitais, produzindo, eles mesmos, um documentário. Para isso, é possível gravar um vídeo, elaborar um podcast, entre outras possibilidades, o que desenvolve a Competência geral 4 ao compreender, manipular e criar tecnologias digitais de informação nas práticas escolares. Nesse tipo de abordagem, eles utilizam ferramentas que fazem parte das culturas juvenis para divulgar conhecimentos científicos.

Prática científica - página 79

Objetivos

- Entender o conceito de queda livre e o lançamento horizontal.

- Identificar fatores que influenciam o movimento de queda.

Página XL

Orientações

Essa é uma atividade com materiais simples, mas com grande potencial para que os estudantes verifiquem a diferença entre queda livre e lançamento horizontal. É possível aproveitar a atividade prática para explicar que a velocidade é uma grandeza vetorial, a qual tem direção, sentido e módulo. Também é possível abordar o lançamento horizontal, decompondo o vetor velocidade, e demonstrar, teoricamente, que, mesmo que a régua tenha dado velocidade horizontal para uma das moedas, o tempo de queda das duas é o mesmo. Assim, conclui-se que, embora dois corpos descrevam trajetórias diferentes, eles chegam juntos ao solo em razão da mesma aceleração, a qual nesse caso é a gravitacional. Além disso, nessa prática é possível calcular a aceleração da gravidade, medindo a altura da mesa, o alcance e o tempo de queda.

Incentive os estudantes a responder à questão do texto da contextualização, de modo que fique claro que devem elaborar hipóteses sobre a queda dos corpos.

Conexões com... - páginas 80 e 81

Objetivos

- Entender a problemática do lixo espacial e sua interferência no cotidiano.

- Explorar soluções para diminuir o lixo espacial.

Orientações

Inicie a aula apresentando a manchete "Lixo espacial é problema crescente com soluções difíceis" e discuta brevemente com os estudantes sobre o que eles entendem por lixo espacial. Mostre algumas ilustrações que representem a superfície terrestre, os foguetes, os satélites e os detritos espaciais, a fim de visualizarem o problema. Se possível, acesse com eles a plataforma Leolabs, que mostra em tempo real todos os satélites em volta da Terra, disponível em: https://s.livro.pro/9j2vhv. Acesso em: 29 set. 2024. Proponha uma discussão em sala de aula sobre as razões do acúmulo de lixo espacial e os impactos potenciais em satélites operacionais e na Estação Espacial Internacional (EEI).

Respostas - Páginas 82 e 83

1. I ) Incorreta. A altura máxima só depende da velocidade inicial. Como as velocidades iniciais e a altura inicial são iguais, a altura máxima também será a mesma.

II ) Correta.

III ) Incorreta. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade das esferas é nula, porém a aceleração é sempre constante, e não nula (aproximadamente 9 vírgula 8 metros por segundo elevado ao quadrado), durante a trajetória.

2. A velocidade atingida pelo paraquedista em 50 segundos de queda é dada por:

v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' é igual a 0 mais 9 vírgula 7 vezes 50 portanto v é igual a 485 metros por segundo

Transformando a velocidade para quilômetro por hora:

v é igual a 485 vezes 3 vírgula 6 portanto v é igual a 1.746 quilômetros por hora

O valor obtido no cálculo é maior do que o valor real atingido, pois no cálculo se considera um movimento de queda livre sob ação apenas da força da gravidade sem resistência do ar.

3. O tempo de queda pode ser obtido por:

y é igual a início de fração, numerador: 'g' vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 10 é igual a início de fração, numerador: 10 vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 't' elevado ao quadrado é igual a início de fração, numerador: 2 vezes 10, denominador: 10, fim de fração implica em

implica em 't' é aproximadamente igual a 1 vírgula 41 portanto 't' é aproximadamente igual a 1 vírgula 41 segundo

A velocidade na queda livre é dada por:

v é igual a v subscrito 0 mais 'g' vezes 't' implica em v é igual a 0 mais 10 vezes 1 vírgula 41 implica em

implica em v é igual a 14 vírgula 1 portanto v é igual a 14 vírgula 1 metros por segundo

5. a ) Na altura máxima da trajetória, ocorre a inversão no sentido do movimento, e a velocidade se anula.

b ) No lançamento vertical, os corpos estão sujeitos à ação da força gravitacional, portanto a aceleração é a da gravidade, a qual permanece constante durante todo o movimento.

c ) Durante a descida, o corpo também executa um MRUV, mas este é um MRUV acelerado.

d ) Desprezando a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, portanto o objeto retorna à posição inicial no instante que equivale ao dobro do tempo de subida.

e ) Como a aceleração é constante e os tempos de subida e descida são iguais, as velocidades em uma mesma posição têm o mesmo módulo, apenas os sentidos de movimento são diferentes.

6. A velocidade de queda, desconsiderando a resistência do ar, é dada por:

v é igual a início de raiz quadrada; 2 vezes g vezes H fim de raiz quadrada é igual a início de raiz quadrada; 2 vezes 10 vezes 828 fim de raiz quadrada é igual a raiz quadrada de 16.560 implica em

implica em portanto v é igual a 128 vírgula 1 metros por segundo

Convertendo a velocidade real para metro por segundo:

v subscrito real é igual a 94 vírgula 3 quilômetros por hora é igual a 26 vírgula 2 metros por segundo

Então, a razão entre as velocidades é:

início de fração, numerador: v, denominador: v subscrito real, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 128 vírgula 1, denominador: 26 vírgula 2, fim de fração portanto início de fração, numerador: v, denominador: v subscrito real, fim de fração é aproximadamente igual a 4 vírgula 9

7.

01 ) Correta.

02 ) Correta.

04 ) Incorreta. A velocidade vertical com que ambos atingem o solo é a mesma, porém o objeto lançado horizontalmente tem uma componente horizontal de velocidade não nula. Portanto, o módulo da velocidade de ambos ao atingirem o solo é diferente.

08 ) Correta.

16 ) Incorreta. A componente horizontal do objeto lançado horizontalmente executa um movimento uniforme, enquanto sua componente vertical executa um movimento uniformemente variado.

8. O tempo em que a bola de golfe permanece no ar pode ser obtido usando a função horária da velocidade para um MRUV:

v subscrito y é igual a v início subscrito, 0 subscrito y, fim subscrito menos 'g' vezes 't' implica em 0 é igual a 50 vezes sen 30 graus menos 10 vezes 't' subscrito subida implica em

implica em 0 é igual a 25 menos 10 vezes 't' subscrito subida implica em 't' subscrito subida é igual a 25 sobre 10 portanto 't' subscrito subida é igual a 2 vírgula 5 segundos

Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, quando desprezada a resistência do ar, tem-se:

't' subscrito total é igual a 't' subscrito subida mais 't' subscrito descida implica em 't' subscrito total é igual a 2 vírgula 5 mais 2 vírgula 5 portanto 't' subscrito total é igual a 5 vírgula 0 segundos

A distância horizontal percorrida pode ser calculada usando a função horária das posições para um MRU, então:

x é igual a x subscrito 0 mais v subscrito x vezes 't' implica em x é igual a 0 mais 50 vezes cos 30 graus vezes 5 implica em

implica em x é igual a 50 vezes 0 vírgula 87 vezes 5 portanto x é igual a 217 vírgula 5 metros

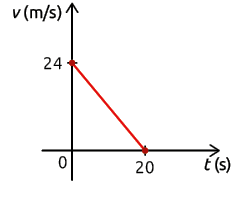

9. a ) A função horária da velocidade é obtida por:

v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' portanto v é igual a 10 vezes 't'

Já a função horária para a posição do objeto é dada por:

's' é igual a 's' subscrito 0 mais v subscrito 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: a vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração portanto 's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado

b ) Para montar a tabela, devemos substituir os valores do tempo nas equações horárias.

Página XLI

Para 't' é igual a 0, temos que v é igual a 0 e 's' é igual a 0.

Para 't' é igual a 0 vírgula 4 segundo, temos:

v é igual a 10 vezes 0 vírgula 4 portanto v é igual a 4 metros por segundo

's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 0 vírgula 4 elevado ao quadrado portanto 's' é igual a 0 vírgula 8 metro

Para 't' é igual a 0 vírgula 8 segundo, temos:

v é igual a 10 vezes 0 vírgula 8 portanto v é igual a 8 metros por segundo

's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 0 vírgula 8 elevado ao quadrado portanto 's' é igual a 3 vírgula 2 metros

Retome o que estudou - página 83

Respostas

1. A principal inovação no modelo proposto pelo matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) foi a de substituir o foco do Universo, considerando o Sol como o centro das órbitas planetárias. Além disso, ele revolucionou a Astronomia ao simplificar as órbitas planetárias, mais tarde validadas por Galileu e pelo matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630), fazendo o modelo heliocêntrico ser aceito.

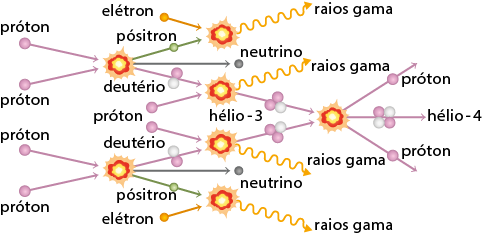

2. A formação de um sistema planetário geralmente começa em uma nuvem de gás e poeira, chamada nebulosa. A gravidade leva essa nuvem a colapsar. À medida que a temperatura e a pressão aumentam, inicia-se a fusão nuclear, transformando hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses em hélio abre parênteses H e fecha parênteses e liberando grande quantidade de energia. O material restante da nebulosa começa a se aglutinar e formar planetas, luas e demais corpos que constituem o sistema planetário.

3. A velocidade é uma grandeza vetorial que indica a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao tempo e tem direção e sentido. A aceleração, por outro lado, é a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo, além de ser uma grandeza vetorial. Se a aceleração for positiva, a velocidade do objeto estará aumentando; se for negativa, a velocidade estará diminuindo.

4. As leis de Newton descrevem que os objetos não mudam seu estado de movimento a menos que uma força externa atue sobre eles, além de entender como as forças afetam o movimento dos corpos e como as forças atuam aos pares, analisando as interações entre objetos.

Já o uso do cinto de segurança é importante porque ele reduz o risco de lesões em caso de acidente. Em uma colisão, o corpo do ocupante tende a continuar se movendo com a mesma velocidade do veículo. Nesse caso, o cinto de segurança aplica uma força sobre o corpo, diminuindo a velocidade do ocupante gradualmente e reduzindo o impacto, o que mantém o corpo em uma posição segura.

5. É caracterizado pela aceleração constante por causa da gravidade, que faz o objeto cair em direção à Terra. Desprezando a resistência do ar, a única força atuante sobre o corpo durante a queda é a força gravitacional, fazendo a velocidade do objeto aumentar constantemente com o tempo.

Unidade 2 A Física e a vida na Terra

Objetivos da unidade

- Analisar a natureza do campo magnético terrestre e sua importância para a vida na Terra.

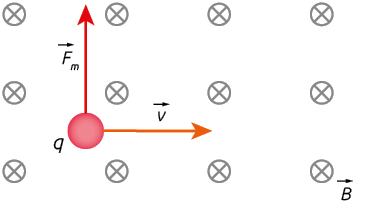

- Calcular a interação entre cargas elétricas e o campo magnético por meio da força magnética.

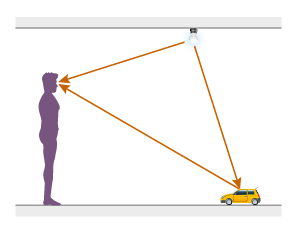

- Conhecer alguns instrumentos de observação e identificar qual é mais eficiente para visualizar determinados objetos.

- Explicar como ocorrem os fenômenos ópticos: reflexão e refração.