PROJETO 6

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: QUEM SÃO?

O reconhecimento de povos e comunidades tradicionais como sujeitos de direitos é uma conkista recente na história do Brasil. Um passo importante foi dado com a Constituição de 1988, quê estabeleceu o direito à autonomia civil, a posse dos indígenas sobre as terras quê tradicionalmente ocupam e a proteção das manifestações culturais de comunidades quilombolas. Mesmo assim, a pluralidade dos povos tradicionais e seu direito ao território não foram contemplados d fórma satisfatória.

Na tentativa de ampliar e aprofundar o compromisso do Estado com povos e comunidades tradicionais, um outro passo importante foi o Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Nele, estabeleceram-se os elemêntos quê caracterizam esses povos e comunidades e a implantação de políticas públicas para quê seus direitos sêjam garantidos.

No projeto Povos e comunidades tradicionais: quem são?, investigaremos quê grupos sociais são esses, como se configuram seus modos de vida, onde eles estão localizados e se seus direitos estão assegurados.

Página cento e setenta e um

Página cento e setenta e dois

VISÃO GERAL DO PROJETO

Povos e comunidades tradicionais: quem são?

> TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS:

• Diversidade cultural

• Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras

• Vida familiar e social

• Educação em Direitos Humanos

> COMPONENTES CURRICULARES:

• Líder: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – História, Sociologia, Geografia e Filosofia

• Outros perfis disciplinares: Linguagens e suas Tecnologias – Língua Portuguesa e ár-te; Matemática e suas Tecnologias

> OBJETOS DO CONHECIMENTO:

• Respeito à diversidade

• Características da população brasileira

• Mapas temáticos do Brasil

• Territórios étnico-culturais

• Pluralismo e diversidades identitárias na atualidade

• Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais

• A questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição

ETAPAS DO PROJETO

O percurso dêste projeto póde sêr alterado e construído de acôr-do com as necessidades da turma.

ETAPA

1

Vamos começar

Apresentação do tema Povos e comunidades tradicionais: quem são? e como será desenvolvido. Identificar em obras de; ár-te naïf elemêntos quê representem os povos tradicionais e produzir lista com símbolos quê representem o modo de vida e a cultura do grupo social dos estudantes.

Observar e analisar fotografias de moradias de comunidades tradicionais e ler e identificar em mapa os povos e as comunidades tradicionais do Brasil.

Página cento e setenta e três

> CATEGORIAS:

• Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética

> PRODUTO FINAL:

Produção de um mapa pictórico com informações relacionadas ao modo de vida dos povos e comunidades tradicionais para identificar e responder à pergunta: Povos e comunidades tradicionais: quem são?

> OBJETIVO:

Investigar os povos e as comunidades tradicionais do Brasil, mapeando a localização, o território, os modos de fazer dêêsses povos e comunidades e a relação quê eles têm com a natureza.

> JUSTIFICATIVA:

O Brasil é um país de muitas etnias, línguas e dialetos diferentes convivendo em um mesmo território. O projeto Povos e comunidades tradicionais: quem são? pretende quê os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre o tema, com base no estudo dos povos indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, ribeirinhos e caiçaras, entre outros. Desse modo, eles poderão identificar quêm são esses grupos e o que os diferencia do restante da ssossiedade brasileira.

ETAPA

2

Saber e fazer

Interpretar informações sobre o conceito de povos e comunidades tradicionais e identificar o significado do território para esses grupos. Conhecer o decreto quê estabelece direitos para essa população e interpretar textos sobre a vida em comunidades tradicionais, a realidade de jovens das comunidades Pataxó e de pescadores artesanais. Conhecer e analisar a representação cartográfica mapa pictórico.

ETAPA

3

Para finalizar

Produzir e compartilhar com a comunidade escolar mapa pictórico coletivo sobre o modo de vida e as culturas dos povos tradicionais. Realizar a avaliação individual e coletiva das etapas de desenvolvimento do projeto Povos e comunidades tradicionais: quem são?

Página cento e setenta e quatro

ETAPA 1

Vamos começar

Representando os povos tradicionais

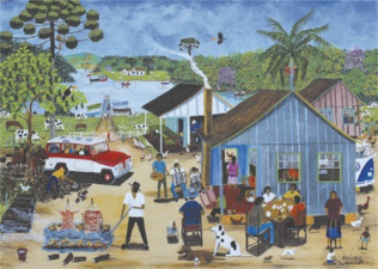

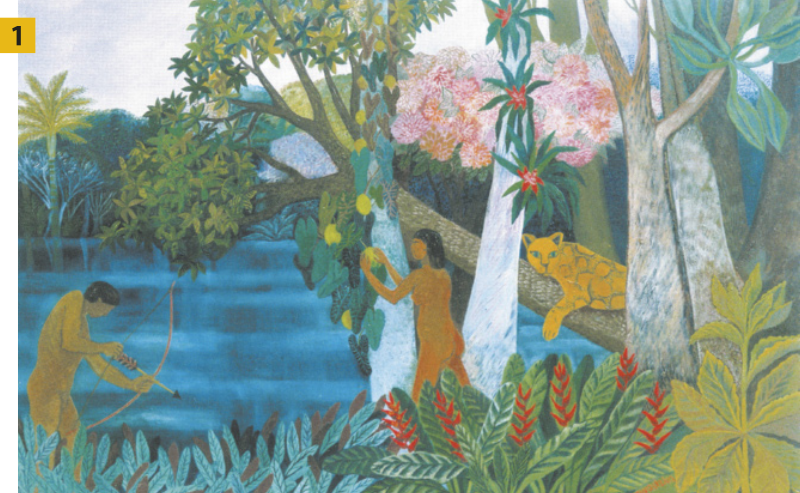

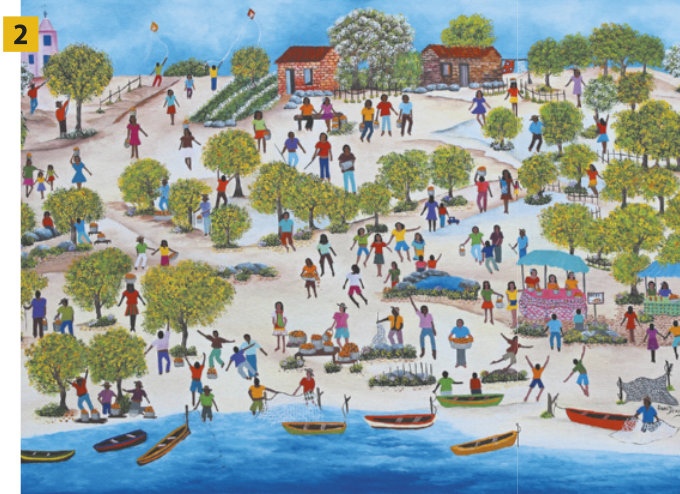

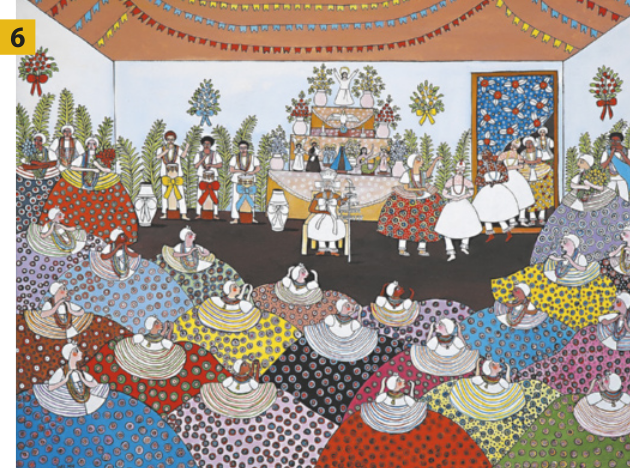

Vocês conhecem a; ár-te naïf? cértamênte já devem ter visto em livros, revistas ou na internet algumas pinturas dêêsse gênero.

A ár-te naïf caracteriza-se por sua simplicidade e espontaneidade. As pinturas geralmente representam cenários, animais e figuras humanas em cores alegres e brilhantes.

Vejam, a seguir, alguns exemplos de pinturas naïf, quê expressam artisticamente alguns dos povos tradicionais quê habitam o território brasileiro.

Página cento e setenta e cinco

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

ATIVIDADES

1. ![]() ob-sérvim as pinturas e descrevam:

ob-sérvim as pinturas e descrevam:

a) os povos quê foram representados em cada uma delas;

b) os temas quê foram representados;

c) os elemêntos presentes em cada obra relacionados a culturas e modos de vida.

2. Destaquem em cada obra um elemento quê identifica d fórma marcante o povo representado e conversem sobre suas escôlhas.

ATIVIDADE DE AMPLIAÇÃO

Quais elemêntos vocês utilizariam para representar o modo de vida e a cultura do grupo social de vocês? Produzam uma lista coletiva com esses elemêntos e a guardem com cuidado. Ela será utilizada em outro momento da investigação.

Página cento e setenta e seis

Território e modo de vida

Vocês sabem quem são os povos e as comunidades tradicionais no Brasil? O Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define povos e comunidades tradicionais como:

Grupos culturalmente diferenciados e quê se reconhecem como tais, quê possuem formas próprias de organização social, quê ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

BRASIL. Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF, fev. 2007. Disponível em: https://livro.pw/ovxfl. Acesso em: 19 set. 2024.

Os povos tradicionais mantêm profunda relação com o território onde vivem, sêndo essa vivência transitória ou definitiva. A maior parte dêêsses povos retira seu sustento dos recursos naturais e constrói uma cultura original, distinta do restante da ssossiedade. O meio ambiente garante sua sobrevivência — fornecendo alimento e remédios naturais, por exemplo — e influencía sua religiosidade, seus ritos e sua identidade. As fotografias a seguir retratam aspectos de alguns dos povos e das comunidades tradicionais quê vivem no Brasil.

Página cento e setenta e sete

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Com base na observação das fotografias, respondam:

Com base na observação das fotografias, respondam:

a) Quais informações registradas nelas mais chamaram a atenção de vocês? Por quê?

b) Existem semelhanças ou diferenças no modo de vida de vocês em relação às comunidades tradicionais representadas nas fotografias? Quais?

2. Atentem-se às paisagens e às pessoas representadas nas fotografias. Em seguida, respondam:

a) Como são as moradias em cada imagem?

b) Como as pessoas parecem se relacionar com o território onde estão inseridas?

c) É possível identificar formas de trabalho nas cenas ou na paisagem das imagens?

Expliquem.

ATIVIDADE DE AMPLIAÇÃO

Descrevam elemêntos presentes nas fotografias quê caracterizam os povos e as comunidades tradicionais. Para ampliar a investigação, pesquisem em livros, revistas e sáites outras imagens representativas do modo de vida dêêsses povos e comunidades tradicionais brasileiros.

Página cento e setenta e oito

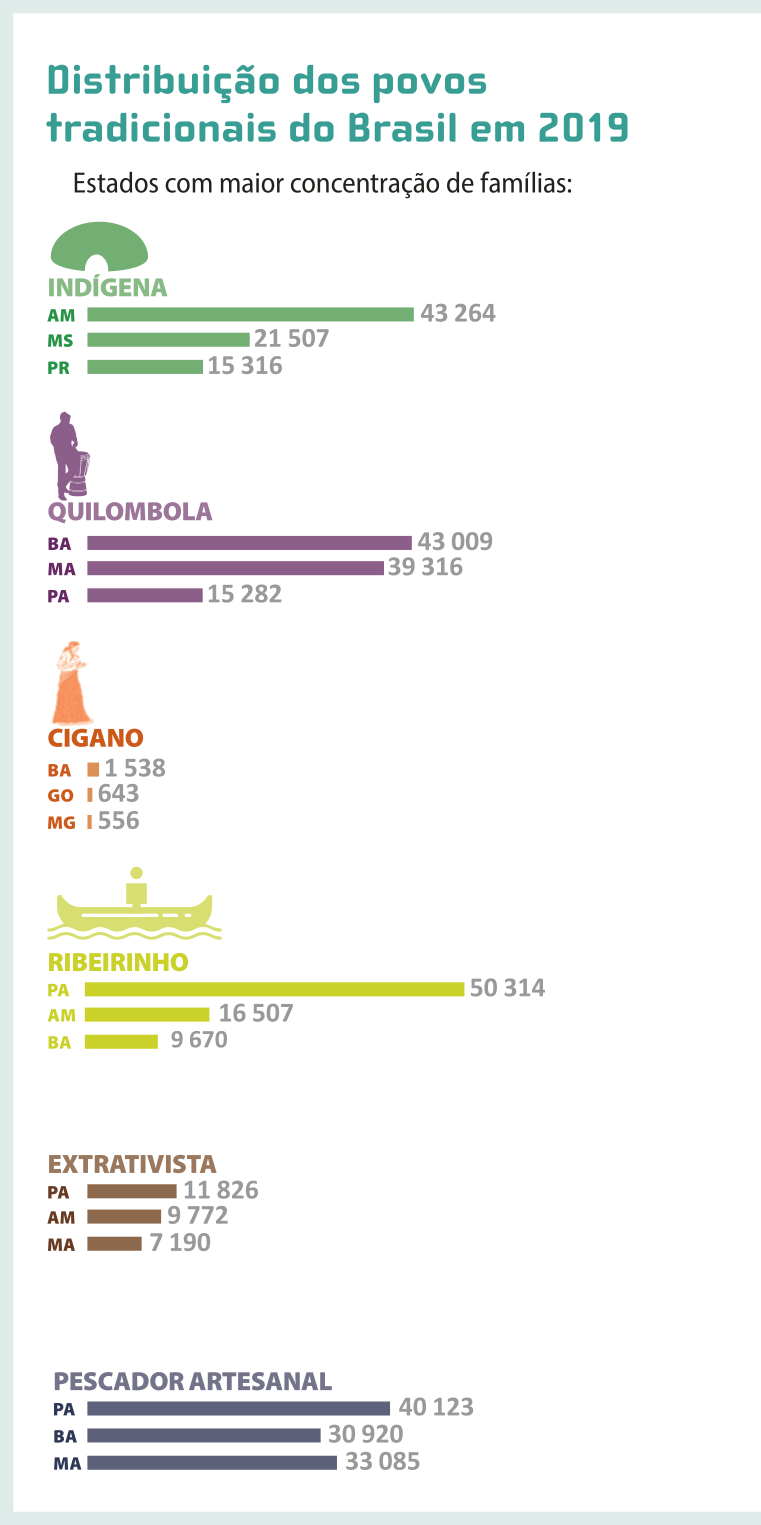

Povos tradicionais: vamos localizar?

Os mapas a seguir foram elaborados com base em um importante e detalhado estudo realizado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2019. Eles representam a localização de parte das famílias quê se autodeclararam como povos e comunidades tradicionais em território brasileiro naquele ano.

Página cento e setenta e nove

De acôr-do com os dados apurados pelo MPF, em 2019, 650 mil famílias estavam distribuídas em todo o território nacional, as quais classificavam-se em diferentes categorias.

Fonte dos mapas e dos gráficos: BRASIL, Ministério Público Federal apúd PAULO, P. P. 650 mil famílias se declaram'povos tradicionais' no Brasil; conheça os kalungas, do maior kilômbo do país. G1 [s. l.], 29 out. 2019. Disponível em: https://livro.pw/bpdkz. Acesso em: 19 set. 2024.

Página cento e oitenta

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

ATIVIDADES

1. ![]() Identifiquem nos mapas os povos quê viviam em 2019 no estado onde vocês moram. Conversem e descrevam quais informações vocês têm sobre o modo de vida e a cultura deles.

Identifiquem nos mapas os povos quê viviam em 2019 no estado onde vocês moram. Conversem e descrevam quais informações vocês têm sobre o modo de vida e a cultura deles.

2. Ao todo, 29 povos e comunidades tradicionais são reconhecidos pelo Estado brasileiro por meio dos decretos número 8.750/2016 e número 11.481/2023. Façam uma pesquisa para identificar os povos e as comunidades quê não constam nos mapas e nos gráficos.

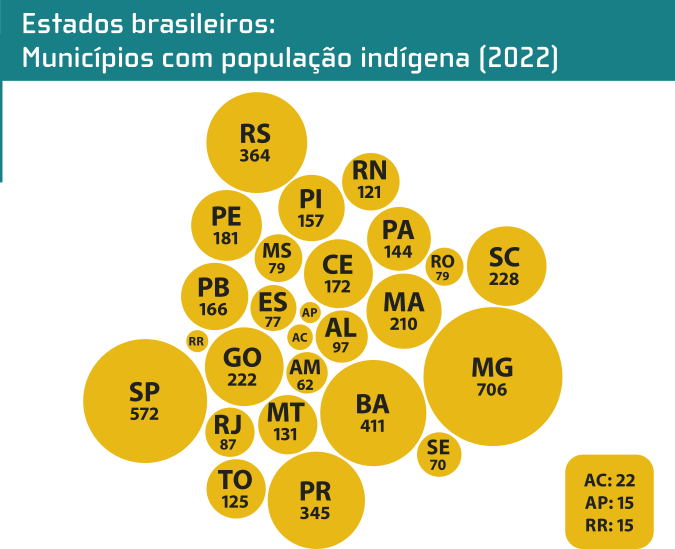

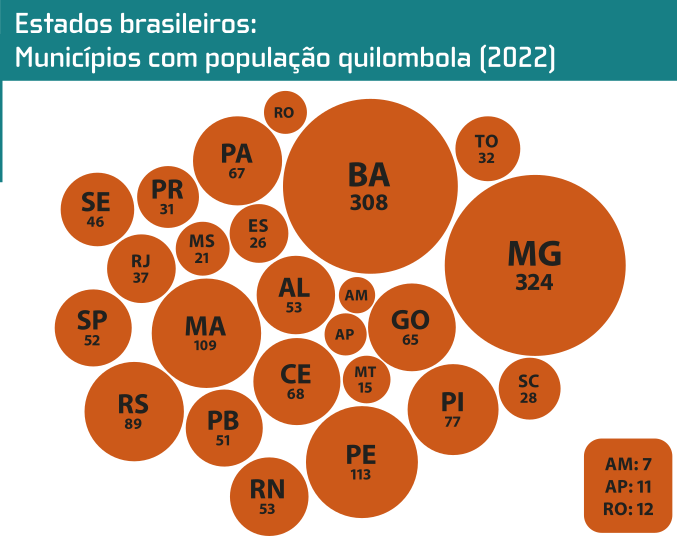

3. ob-sérvim os gráficos a seguir. Neles, as informações sobre a localização dos povos indígenas e quilombolas por estado estão atualizadas para o ano de 2022.

Fonte: hí bê gê hé. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: hí bê gê hé, 2022. Disponível em: https://livro.pw/zgzdn. Acesso em: 1 out. 2024.

a) Identifiquem os 5 estados com a maior presença indígena por município no país.

b) Agora, identifiquem os 5 estados com a maior presença quilombola por município no país.

4. Pesquisem informações atualizadas da localização dos povos e comunidades tradicionais representados nas páginas anteriores (indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, ribeirinhos e pescadores artesanais). Com base no quê vocês descobriram, discutam as seguintes kestões:

a) Quais são as dificuldades em se obtêr dados sobre os povos e comunidades tradicionais?

b) Os povos e as comunidades tradicionais do Brasil passaram por mudanças na última década? Se sim, quais?

5. Quem são os profissionais quê atuam no levantamento de informações sobre povos e comunidades tradicionais no Brasil? Qual é a importânssia da atuação deles?

Página cento e oitenta e um

ORGANIZANDO OS TRABALHOS

Mapeando a pluralidade

No itinerário do projeto, diversas informações serão levantadas e precisam estar acessíveis e sintetizadas para a composição do mapa pictórico. A ficha-síntese tem a função de facilitar a organização e comunicar claramente o conhecimento produzido por meio das pesquisas, o quê não exclui outras formas de registro e elaboração textual.

No projeto Povos e comunidades tradicionais: quem são? pretendemos investigar, analisar e mapear diferenças, semelhanças e singularidades dêêsses agrupamentos. Para isso, estudaremos o quê qualifica os povos e as comunidades tradicionais, os aspectos de suas culturas e sua relação com o território e com o restante da ssossiedade, assim como seus direitos.

Para o itinerário de pesquisa, recomendamos a composição de grupos de quatro a cinco integrantes. Cada grupo deverá selecionar um povo ou uma comunidade tradicional do Brasil quê será estudado ao longo do projeto. Certifiquem-se de quê a maior parte dos povos tradicionais seja pesquisada.

A fim de quê se organizem para a investigação ao longo do desenvolvimento do projeto, sugerimos a utilização de uma ficha-síntese, como no modelo a seguir, para estruturar as informações e, posteriormente, inseri-las nos mapas.

Nome do povo ou da comunidade tradicional

Localização do povo ou da comunidade tradicional

Bioma e éco-sistemas onde o povo ou a comunidade está localizado

Produção predominante (artesanato e outras atividades econômicas)

Religiosidade e festas tradicionais

Infraestrutura disponível para o povo ou para a comunidade (habitação, educação, saúde, entre outras)

Patrimônio natural ou cultural de quê são portadores

Outras informações quê vocês considerarem importantes para descrever o modo de vida do povo ou da comunidade tradicional investigada

PARA ACESSAR

Para auxiliar nesse percurso, quê tal conhecer um projeto quê tem por objetivo promover o automapeamento de territórios e, assim, fortalecer as comunidades e os povos tradicionais do Brasil?

O aplicativo Tô no mapa foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônea (IPAM) junto ao Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) e à Rede Cerrado, em parceria com o Instituto Cerrados. Essa ferramenta possibilita o registro de territórios tradicionais e de suas características, servindo para apoiar a proteção dos povos quê neles habitam e a elaboração de políticas públicas.

TÔ NO MAPA. [S. l.]: IPAM; ISPN, Rede Cerrado; Instituto Cerrados, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/tciyo. Acesso em: 19 set. 2024.

Página cento e oitenta e dois

ETAPA 2

Saber e fazer

Povos e comunidades tradicionais

O texto a seguir discute elemêntos quê caracterizam e identificam os povos e as comunidades tradicionais.

Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, quê possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam também o princípio da sustentabilidade, buscando a sôbirevivência das gerações presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as mesmas possibilidades para as próximas gerações.

São povos quê ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionalmente ocupados, seja essa ocupação permanente ou temporária. Os membros de um povo ou comunidade tradicional têm modos de sêr, fazer e viver distintos dos da ssossiedade em geral, o quê faz com quê esses grupos se autorreconheçam como portadores de identidades e direitos próprios.

[...]

MINAS GERAIS. Ministério Público. Direitos dos povos e comunidades tradicionais. Belo Horizonte: Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, 2014. p. 12. Disponível em: https://livro.pw/xnblw. Acesso em: 19 set. 2024.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Elaborem uma pequena síntese com elemêntos do texto quê caracterizam os povos e as comunidades tradicionais.

Elaborem uma pequena síntese com elemêntos do texto quê caracterizam os povos e as comunidades tradicionais.

2. Para conhecer um pouco mais sobre eles, investiguem informações em livros, revistas, jornais ou em sáites e caracterizem os povos tradicionais apresentados nos mapas disponíveis nas páginas 178 e 179.

Página cento e oitenta e três

Para auxiliar na tarefa, obissérvem um modelo de texto sobre os povos indígenas.

Indígenas: povos originários da América quê têm profunda relação com o território onde se inserem. Para assegurar sua cultura e sobrevivência, necessitam de amplo território, quê herdaram de seus ancestrais, e quê não se relaciona com o conceito de propriedade privada comum ao restante da ssossiedade. Nesse território, podem praticar o seminomadismo, movimentando-se por ele por centenas de anos, ignorando as fronteiras políticas estipuladas pêlos não indígenas. Outros fatores de distinção são suas línguas e culturas. No último Censo, de 2022, 1.227.642 pessoas se autodeclararam indígenas, e esse número tende a aumentar. Segundo a Funai, cerca de 225 povos diferentes vivem no Brasil. Eles podem viver no campo ou em contexto urbano, convivendo e inteirando-se com outras culturas, porém preservando modos de vida tradicionais quê julgam sêr essenciais para a sobrevivência de seu povo e sua memória.

3. ![]() Para preparar a produção do mapa pictórico, quê é o produto final do projeto, sigam as orientações:

Para preparar a produção do mapa pictórico, quê é o produto final do projeto, sigam as orientações:

a) Pesquisem e selecionem imagens de povos tradicionais. As imagens devem ilustrar a característica principal de cada povo ou comunidade tradicional. Devem também evidenciar os locais onde esses grupos vivem.

b) Na pesquisa iconográfica, considerem também aspectos culturais e econômicos do modo de vida dêêsses grupos. Lembrem-se de quê existem diferenças entre eles quê necessitam sêr ressaltadas, por isso não se esqueçam de evidenciar nas imagens essa diversidade.

c) Para exemplificar, obissérvem a seguir imagens de moradias de alguns povos indígenas no Brasil e conversem sobre as diferenças entre elas.

d) Para finalizar, insiram informações sobre o povo ou a comunidade quê seu grupo selecionou na ficha proposta na página 181 e reservem as imagens investigadas para a produção do mapa pictórico na próxima etapa do projeto.

Página cento e oitenta e quatro

Os povos tradicionais e seus territórios

Os povos e as comunidades tradicionais manifestam culturas e identidades herdadas diretamente de seus ancestrais. Geralmente, vivem no mesmo território, quê é de uso comunitário, há centenas de anos. Leiam, a seguir, um texto quê descreve as relações quê esses povos mantêm com o território em quê vivem.

As relações específicas quê esses grupos estabelecem com as terras tradicionalmente ocupadas e seus recursos naturais fazem com quê esses lugares sêjam mais do quê terras, ou simples bens econômicos. Eles assumem a qualificação de território.

O território implica dimensões simbólicas. No território estão impressos os acontecimentos ou fatos históricos quê mantêm viva a memória do grupo; nele estão enterrados os ancestrais e encontram-se os sítios sagrados; ele determina o modo de vida e a visão de homem e de mundo; o território é também apreendido e vivenciado a partir dos sistemas de conhecimento locais, ou seja, não há povo ou comunidade tradicional quê não conheça profundamente seu território.

Com freqüência, os territórios de povos e comunidades tradicionais ultrapassam as divisões político-administrativas (municípios, estados). Um território tradicional póde, assim, encontrar-se na confluência de dois, três ou mais municípios, estados ou mesmo países. Portanto, nesse contexto, é preciso considerar e respeitar a distribuição demográfica tradicional dêêsses povos, quaisquer quê sêjam as unidades geopolíticas definidas pelo Estado.

Do ponto de vista histórico, cabe ressaltar quê esses povos e comunidades são marcados pela exclusão não somente por fatores étnico-raciais, mas, sobretudo, pela impossibilidade de acessar as terras por eles tradicionalmente ocupadas, em grande medida usurpadas por grileiros, fazendeiros, empresas, interesses desenvolvimentistas ou até pelo próprio Estado.

Cabe ressaltar quê, desde a promulgação da Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, a Lei de Terras, quê estabelece a necessidade de registro cartorial e de documento de compra e venda para configurar dominialidade [domínio sobre uma porção de térra], se instaurou uma diferença no acesso e manutenção da terra por comunitários no meio rural.

Página cento e oitenta e cinco

A Constituição Federal de 1891 transferiu para os estados as ditas terras devolutas, sobre as quais até então não havia sido reclamada a propriedade, reconhecendo o “direito de compra preferencial” pêlos posseiros.

Desde então houve um amplo processo de invasão das posses de comunitários e comunidades, quê, sem leitura e conhecimento das leis, sem recursos para pagar os serviços de medição das terras e registro em cartório, se viram em desvantagem em relação aos cidadãos letrados, quê conheciam o sistema instaurado e tí-nhão várias alianças. A presença de jagunços, advogados, e até agentes do Estado para defender interesses dessas classes mais abastadas ilustram a desigualdade na correlação de forças entre invasores e povos e comunidades tradicionais.

Hoje, tais formas de expropriação de terras, territórios e direitos abrangem interesses do agronegócio, processos de exploração minerária, criação de unidades de proteção integral sobre territórios tradicionais, construção de hidrelétricas e outras obras e empreendimentos.

MINAS GERAIS. Ministério Público. Direitos dos povos e comunidades tradicionais. Belo Horizonte: Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, 2014. p. 13. Disponível em: https://livro.pw/xnblw. Acesso em: 19 set. 2024.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Com base no texto, o quê configura um território para as comunidades tradicionais?

Com base no texto, o quê configura um território para as comunidades tradicionais?

2. Relacionem as informações do texto com o povo ou a comunidade tradicional quê seu grupo escolheu. Em seguida, investiguem em livros, jornais ou sáites:

a) o território habitado tradicionalmente pelo povo ou a comunidade tradicional e a distribuição demográfica nele;

b) kestões relacionadas à invasão das terras de posse do povo ou da comunidade.

3. Para finalizar, insiram as informações selecionadas pelo grupo na ficha proposta na página 181.

Página cento e oitenta e seis

Direitos dos povos e das comunidades tradicionais

Vimos alguns aspectos quê qualificam e especificam quem são considerados povos tradicionais no Brasil e a importânssia do território quê singulariza essa parcela da população brasileira. Isso nos leva a questionar: como os direitos dêêsses povos estão expressos na Lei brasileira?

A seguir, leiam um trecho do Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, e, organizados em grupos, consultem os trechos da legislação e identifiquem os direitos dos povos e das comunidades.

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

PRINCÍPIOS

[...]

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3º São objetivos específicos da PNPCT:

I – garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais quê tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;

II – solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

III – implantar infraestrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais;

IV – garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados diréta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;

V – garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e contrôle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos não formais;

VI – reconhecer, com celeridade, a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo quê possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos;

VII – garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características sócio-culturais, suas necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional;

VIII – garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no quê diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes destas atividades;

IX – criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais;

X – garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de contrôle social;

XI – garantir nos programas e ações de inclusão social rekórtis diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais;

XII – implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importânssia histórica das mulheres e sua liderança ética e social;

Página cento e oitenta e sete

XIII – garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de govêrno;

XIV – assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade;

XV – reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais;

XVI – apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representação locais; e

XVII – apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais.

BRASIL. Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF: Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais –CNPCT, 8#, fev. 2007. Disponível em: https://livro.pw/ovxfl. Acesso em: 17 set. 2024.

ATIVIDADES

1. ![]() Pesquise em sáites governamentais, reportagens, blóguis e páginas de rêdes sociais como é o acesso da comunidade ou do povo tradicional escolhido pelo grupo aos serviços públicos, direitos e objetivos tratados na PNPCT.

Pesquise em sáites governamentais, reportagens, blóguis e páginas de rêdes sociais como é o acesso da comunidade ou do povo tradicional escolhido pelo grupo aos serviços públicos, direitos e objetivos tratados na PNPCT.

2. ![]() Compartilhem os resultados com os côlégas e anotem na ficha proposta na página 181, para sistematizar as informações da pesquisa.

Compartilhem os resultados com os côlégas e anotem na ficha proposta na página 181, para sistematizar as informações da pesquisa.

3. Produzam uma síntese sobre os princípios da PNPCT. Quais os principais direitos quê com ela se pretende assegurar?

Página cento e oitenta e oito

Viver e conviver em uma comunidade tradicional

Os textos a seguir narram experiências de pessoas quê vivem em comunidades tradicionais ou quê convivem com elas. São relatos quê abordam aspectos da organização social, dos modos de fazer, da religiosidade e das formas de trabalho e sobrevivência dessas comunidades. Com base neles, reflitam sobre esses aspectos e sobre as características das comunidades tradicionais quê vocês escolheram para pesquisar.

Para começar, leiam o relato de Mauro Gonçalves, da comunidade quilombola de Campinhos, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha mineiro.

1

Tudo mudou em Campinhos

Meu nome é Mauro Gonçalves, sou nascido na comunidade de Campinhos. Sou casado, pai de três filhos, trabalho aqui na zona rural, na roça. Consigo conciliar o trabalho na roça com o da cidade. Estou estudando, no segundo ano de Administração de Empresas, e concilio essas coisas com certa dificuldade, mas consigo estudar, trabalhar e cuidar da minha família. E o quê é mais importante, estou preservando a nossa cultura, nós somos um povo quilombola. Minha família vive nessa região há mais de cem anos.

Você sabe quanto tempo tem essa comunidade de Campinhos?

Aproximadamente 150 anos. Mais de cem eu tênho certeza.

Sua família está aqui desde quando, ou quantas gerações de sua família estão aqui, pais, avós?

Umas quatro gerações. Meu bisavô, meu avô, meu pai, e nós agora, com meus filhos. Então já são cinco gerações, aproximadamente.

Você comentava a história de seu avô. Qual foi a herança de seus bisavôs para ele, em termos de térra aqui, o quê ele herdou e como ele cuidou díssu, e deixou para vocês?

Essa térra aqui era da esposa dele, quê era minha avó. Ela herdou da família dela e a vida dele foi aqui, plantar, côlher. Ele plantava mandioca, fazia farinha, plantava cana para fazer rapadura. E ele preservou essa área durante o tempo de vida dele. Ele faleceu com 77 anos. O pai dele criou ele aqui também, ele morreu com 77 anos morando nessas terras. Antes aqui tinha uma abundância muito grande de á gua, e essa á gua veio secando com a chegada das plantações de eucalipto, aproximadamente uns 300 hectares de chapada quê ele conseguiu preservar, e não foi plantado eucalipto. Mas, nos últimos anos, os outros moradores acabaram vendendo e plantaram eucalipto em volta, e secou nossa á gua aqui. Hoje nos resta uma pequena nascente.

por quê não dá para continuar aqui, qual a situação quê impede as pessoas de ficarem aqui?

São vários fatores, um é a falta de á gua. Sem á gua é impossível, nossa á gua está muito pouca. Antes tinha bastante e foi diminuindo até tornar inviável a vida aqui. Nós temos pouca á gua e não tem investimento nenhum da parte pública. Não estamos captando á gua aqui, nem á gua de chuva e nem de poço artesiano. [...]

Página cento e oitenta e nove

Vocês têm aqui uma chapada quê usam para a subsistência. É de onde ainda conseguem tirar uma á gua mínima para sobrevivência, para kestões de trabalho, para artesanato? Como essa chapada hoje é utilizada por vocês?

É utilizado por duas comunidades quilombolas, tanto a nossa como a comunidade de Almas. Eles também utilizam para a extração do material das vassouras, para apanhar pequi, mangaba, para raízes mêdi-cinais. É usado para esse fim hoje. Porque as outras chapadas quê existem aqui foram desmatadas. Desmataram tudo na região aqui e plantaram eucalipto. [...]

Se eles tomarem conta, você disse quê tem duas minas, o quê acontece?

Tem duas nascentes na região. Acontece quê vão secar, com certeza, porque assim quê eles conseguirem documentação para desapropriar, eles vão desmatar para plantar eucalipto.

E secando essas duas nascentes, qual o reflexo díssu para vocês?

Ah, é abandonar tudo, acabar tudo, porque a gente ainda mantém lá, vocês viram, planto abacaxi, laranja e mais alguma coisa, por conta da á gua quê ainda existe. Secando essa á gua eu vou plantar como? Não tem jeito. [...]

FOGAÇA, Sérgio; SYDOW, Evanize. Um mar de eucalipto: entrevista de Mauro Gonçalves. Quilombos do Vale do Jequitinhonha: música e memória. São Paulo: Nota Musical Comunicação, 2017. p. 322-324.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Com base nas informações do texto, responda:

Com base nas informações do texto, responda:

a) Como se constituiu o território da comunidade quilombola de Campinhos?

b) Que atividades econômicas tradicionais são realizadas por essa comunidade quilombola?

c) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pêlos moradores da comunidade quilombola de Campinhos?

2. ![]() Em relação à comunidade tradicional quê vocês estão investigando, pesquisem e analisem a constituição de seu território, as atividades de trabalho e de lazer tradicionais da comunidade e as dificuldades enfrentadas pêlos moradores dela na atualidade. Anotem a síntese na ficha de pesquisa proposta na página 181.

Em relação à comunidade tradicional quê vocês estão investigando, pesquisem e analisem a constituição de seu território, as atividades de trabalho e de lazer tradicionais da comunidade e as dificuldades enfrentadas pêlos moradores dela na atualidade. Anotem a síntese na ficha de pesquisa proposta na página 181.

Página cento e noventa

No texto abaixo, o pensador e ativista indígena Ailton Krenak apresenta a concepção de natureza para o seu povo, destacando seu caráter ancestral e sagrado, muito diferente das culturas de não indígenas quê habitam zonas urbanas. Em seguida, o texto "Trabalho e resistência" trata da relação das quêbradeiras de coco com a palmeira-babaçu e das dificuldades que elas enfrentam para manter suas atividades tradicionais.

2

Conversa com o rio

Estive muito envolvido na pesquisa da arqueologia da minha tribo. Uma atitude quê tênho é a de eleger como prioridade para o meu trabalho a junção do quê nós poderíamos chamar de “cacos”, no sentido de fragmentos da história e da memória de uma pequena tribo quê, por um tempo, foi total no sentido de autoconhecimento, de saber tudo sobre si mesma, de viver em comunidade e de compartilhar de uma mesma visão do mundo. Depois quê os brancos chegaram, foi quêbrada essa unidade quê a nossa memória nos possibilitava. Quebraram o vínculo com o nosso passado, a conexão com os ancestrais, com o mundo mágico, com o espírito da montanha, com o espírito das águas, com o espírito do vento, o grau de parentesco quê cada uma das montanhas guardava com a nossa família. Ou o jeito de chamarmos o rio, que para nós não é só um acidente geográfico, é um sêr quê tem humor: ele fica bravo, ele batiza nóssos filhos; ele dá remédio, ele cura. Quando meu filho, ainda pequeno, estava na idade dos ritos de iniciação, fui apresentar ele para o Rio. Apresentar o menino para o Watú, pedindo saúde e luz para o caminho do menino, colocá-lo dentro d’água, cantar, dançar, conversar com o rio.

Esse território continha as representações dêêsses sêres quê para nós são fundadores da nossa herança cultural, da nossa tradição, o nosso sentimento de suficiência como povo, diante de um mundo desconhecido, quê para nós não tinha a menor importânssia. Não nos preocupava se a Europa existia, ou o résto do mundo, porque deles nem sentíamos a pressão. Só quê quando ela chegou sobre nós, foi suficiente para romper o equilíbrio e a unidade com nossa herança ancestral e nos deixar em cacos, fragmentos. Nossas famílias foram dispersas, nossas mulheres violadas, os homens dizimados. E os poucos quê sobreviveram guardavam pedaços de histoórias, fragmentos.

Eu sou da terceira geração de pessoas quê baixaram as armas e fizeram amizade com o govêrno brasileiro. Aceitamos os limites de reserva imposta para nós e passamos a admitir quê nossa história de autonomia tinha se encerrado em 1916-1922. De lá para cá, tínhamos quê buscar essa globalização, quê de certa maneira para nós chegou antes do quê para o résto do mundo. Agora nós sentíamos a pressão do mundo todo, sim, e estávamos sujeitos a perder a nossa língua, as nossas tradições, o nosso vínculo com o mundo do sonho, com os nóssos antepassados. Esse vínculo com nóssos ancestrais pressupõe condições ambientais, ecológicas, políticas e históricas para quê possamos experimentar essa conexão.

KRENAK, Ailton. O resgate do mundo mágico. In: WORCMAN, Karen; PEREIRA, Jesus Vásquez (coord.). História falada: memória, rê-de e mudança social. São Paulo: SESC-SP: Museu da Pessoa: Imprensa Oficial, 2006. p. 52-53.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Com base no texto, definam o quê é considerado sagrado pêlos Krenak.

Com base no texto, definam o quê é considerado sagrado pêlos Krenak.

2. De quê forma foi quebrada a unidade do povo Krenak e como isso afetou os lugares sagrados? Expliquem.

Página cento e noventa e um

3

Trabalho e resistência

– O babaçu é uma vida feminina. Com 15 anos, muitas palmeiras já têm os cachos cheios de coco. Seus filhos demoram nove meses para se desenvolver e então caem. É o parto da palmeira. São semelhanças como essa quê nos aproximam tanto dessas árvores. Se a gente geme, a palmeira geme, se a gente canta, a palmeira canta, se a gente tem bom cheiro, a palmeira é cheirosa. Quando ela é derrubada, é como se uma mãe de família morresse. Ali não vai ter mais aquele leite, aquele carinho. Não vai ter mais nada.

É assim quê Dona Socorro explica sua relação ancestral com a palmeira-babaçu (Attalea speciosa), uma planta típica do Cerrado conhecida por seus múltiplos usos, com destaque para o óleo extraído da castanha.

Maria do Socorro Teixeira Lima é uma das principais defensoras dos direitos das quebradeiras de coco do país. [...]

Filha e neta de quebradeiras de coco, de ascendência indígena e cabocla, ela nasceu no município de Pedreira, no Maranhão. Mudou-se ainda criança com a família para Imperatriz, a segunda maior cidade do estado: “Quando tinha sete anos, comecei a quebrar coco. Minha mãe partia as bandinhas e eu batia com fôrça. Gostava daquilo”. Com as castanhas retiradas, faziam leite, azeite, sabão. “Papai ia vender os nóssos preparos e trazia carne, fazia a feira”.

[...]

“Queríamos sêr respeitadas, parar de sofrer ameaça dos fazendeiros. Tivemos companheiras mortas, apanhadas por jagunços, arrastadas por kórda com laço de vaca. Por vezes, os funcionários dos fazendeiros pegavam toda a colheita do dia. Era muito sofrimento”.

ARROYO, Priscilla. Maria do Socorro, quebradeira de coco: “Quando a palmeira é derrubada, é como se morresse uma mãe de família”. De olho nos ruralistas, São Paulo, 22 dez. 2019. Disponível em: https://livro.pw/eshrg. Acesso em: 19 set/ 2024.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Como Maria do Socorro realiza seu trabalho e quais são os produtos de sua atividade?

Como Maria do Socorro realiza seu trabalho e quais são os produtos de sua atividade?

2. Quais ameaças comprometem a continuidade da profissão de Maria do Socorro?

3. ![]() Reflitam sobre os problemas abordados por Maria do Socorro e discutam possíveis maneiras de solucioná-los.

Reflitam sobre os problemas abordados por Maria do Socorro e discutam possíveis maneiras de solucioná-los.

4. Pesquisem se a comunidade escolhida pelo grupo sofre ameaças de existência por meio de atos de violência ou de outros fatores. Analisem as informações encontradas e insiram na ficha de pesquisa o quê considerarem pêrtinênti.

Página cento e noventa e dois

A mata e a reserva: territórios em disputa

Os relatos a seguir são de membros de uma comunidade pescadora e extrativista quê habita a região da Jureia, no litoral sul de São Paulo. Muitos moradores dessas terras, desde o século XIX, encontram dificuldades para permanecer nesse território.

1

Dificuldades dos caiçaras da Jureia

Ninguém sabe ao cérto quando chegaram na Jureia os nóssos antepassados. Em 1850, os primeiros registros de terras do país já registravam nomes de famílias quê hoje são comuns na região: Prado, Alves, Pinto, Rodrigues, Lima, Carneiro, Silva, Fortes, Trigo, Lara, akino, Pontes, dentre outras. E esse povo de dantes viveu na Jureia até quê veio a Gomes de Almeida Fernandes, uma empresa quê disse quê era dona das terras da região e quê ia transformar nosso território em loteamento para uma cidade de 70 mil habitantes. Só quê em seguida apareceu a Nuclebras, com um projeto de usina nuclear quê transformou a Jureia em área de interêsse e segurança nacional. E aí vieram os ambientalistas, dizendo quê a Jureia ia virar uma usina atômica e quê todo mundo ou ia sêr expulso ou ia morrer por causa da usina. A proposta dêêsses ambientalistas é quê ali virasse um santuário ecológico. E a gente acolheu essas pessoas. Mas em 1986 foi criada a Estação Ecológica Jureia-Itatins e essas mesmas pessoas disseram quê a gente não podia mais roçar, caçar, fazer mais nada daquilo quê sempre fizemos. Foi aí quê a gente montou uma associação e começou a brigar pêlos nóssos direitos. E hoje tem a proposta do govêrno do estado para a recategorização da área, mas não é a proposta quê nós quêremos. Nós temos a nossa própria proposta, que respeita a nossa tradição.

Dauro, 48 anos, Grajaúna, atualmente morador de Barra do Ribeira, Peruíbe (SP) [...]

Hoje, para eu voltar, eu teria quê pegar autorização. Hoje, eu não posso passar de moto para lá. Tem quê pegar uma autorização toda vez quê vai. É uma luta terrível. Um lugar em quê se nasceu, se criou, com pais e avós, e hoje não póde levar nossas filhas para pôdêr curtir lá.

Bernardino Prado, ex-morador do Rio Verde e morador de Peruíbe (SP).

Para mim, se hoje falasse quê tinha um lugar para mim lá dentro, eu já tinha arrumado minhas coisas pra ir. Mas, e meu filho? Onde vai estudar? Por isso quê a gente precisa voltar para lá com legalidade, sabendo quê tem uma escola pros nóssos filhos e quê também ensinasse o nosso modo de vida, um ensino diferenciado. Isso seria muito importante. E eles conseguissem assimilar o quê a gente viveu e conseguiu passar lá dentro. Num era um modo de vida fácil, mas a gente vivia akilo. Aqui [na cidade], a gente sobrevive: tem muita coisa para gente pagar. Aqui não dá para sair sem dinheiro no bolso quê nóssos filhos vão pedir alguma coisa. E lá, não. O mássimo quê ele vai pedir é uma fruta, um peixe.

Cleiton Carneiro mora atualmente na periferia de Peruíbe (SP).

NOVA cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Comunidades tradicionais caiçaras da Jureia, Iguape-Peruibe. Manaus: UEA, 2013. p. 3-10. Disponível em: https://livro.pw/oyfdq. Acesso em: 19 set. 2024.

Página cento e noventa e três

A seguir, conheçam as características do território mencionado nos relatos do texto 1.

2

Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una

A RDS Barra do Una foi criada em 2013, localizada no município de Peruíbe, no extremo sul da Baixada Santista, no Estado de São Paulo, ocupa 1.487 ha, e intégra o Mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins.

Esta porção de Mata Atlântica está associada a uma série de éco-sistemas como dunas, restingas, manguezais, costão rochoso e mata de encosta. Abriga uma comunidade tradicional caiçara e seus moradores possuem laços centenários com êste local, e acumularam saberes de manejo dos recursos naturais passa dos por várias gerações como pesca artesanal, extrativismo artesanal da ostra, marisco e caranguejo.

A riqueza em biodiversidade da RDS reforça a importânssia da conservação do local, com destaque para espécies de fauna como a garça-azul, tié-sangue, surucuá-de-barriga-amarela, tucano-do-bico-preto, cachorro-do-mato, onça-parda, jacaré-do-papo-amarelo; e também de flora, como palmito-juçara, caxeta, guapuruvu, mangue-vermelho, erva-baleeira, guanandi, jerivá, ipê-amarelo, dentre outros.

RDS BARRA do Una. Guia de áreas protegidas, São Paulo, 2024. Disponível em: https://livro.pw/ylunq. Acesso em 24 maio 2024.

ATIVIDADE

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() A RDS Barra do Una foi criada após anos de reivindicações dos moradores quê seriam desterrados e transferidos. Muitos se alocaram nas periferías das cidades próximas, como Peruíbe e Itanhaém. O conflito de interesses do presente tem argumentos compléksos. De um lado, os caiçaras e ribeirinhos tradicionais querem preservar seus modos de vida e a mata. Já o govêrno quer preservar uma área natural. Recentemente, em outras áreas do Parque Estadual da Jureia-Itatins, os caiçaras ganharam o direito de reconhecimento ao uso e à ocupação de terras pela justiça estadual. Com base na leitura e na análise dos relatos de moradores de comunidades tradicionais da Jureia e do texto oficial sobre a RDS Barra do Una, respondam:

A RDS Barra do Una foi criada após anos de reivindicações dos moradores quê seriam desterrados e transferidos. Muitos se alocaram nas periferías das cidades próximas, como Peruíbe e Itanhaém. O conflito de interesses do presente tem argumentos compléksos. De um lado, os caiçaras e ribeirinhos tradicionais querem preservar seus modos de vida e a mata. Já o govêrno quer preservar uma área natural. Recentemente, em outras áreas do Parque Estadual da Jureia-Itatins, os caiçaras ganharam o direito de reconhecimento ao uso e à ocupação de terras pela justiça estadual. Com base na leitura e na análise dos relatos de moradores de comunidades tradicionais da Jureia e do texto oficial sobre a RDS Barra do Una, respondam:

a) Quais são os atores sociais envolvidos e os principais interesses relacionados às terras ocupadas tradicionalmente por ribeirinhos e caiçaras na Jureia?

b) Como a transferência dos moradores impactou os modos tradicionais de vida em seus territórios de origem?

c) Na comunidade quê vocês estão pesquisando existem conflitos semelhantes, relacionados à demarcação de parques ou reservas? É possível mediar a questão d fórma satisfatória? Justifiquem a resposta.

Página cento e noventa e quatro

Os jovens dos povos e das comunidades tradicionais

O quê é sêr um jovem em uma comunidade tradicional? Como vivem e qual é o papel dessas gerações para a preservação da cultura e do modo de vida dêêsses povos? Reflitam sobre essas kestões após a leitura dos textos a seguir.

Jovem Pataxó

Existem muitos preconceitos. Muitos desconhecem a origem dos povos originários no nosso país, mesmo o Brasil sêndo compôzto por territórios indígenas. [...]

[...]

Nós podemos utilizar a internet como uma ferramenta de luta da mesma forma quê usamos o nosso arco e flecha.

Eu sempre tive vontade de as pessoas aprenderem comigo e me enxergarem como um protagonista. Eu não me via em novelas, filmes, dêzê-nhôs e músicas. Me quêstionava quando criança: “Poxa, não me vejo em lugar nenhum. Podia ter nascido em uma família branca e tudo seria diferente e mais fácil”. Hoje, sei quê as crianças indígenas têm referências, porque já contaram pra mim. São tão jovens, mas se veem no que eu faço e me veem como inspiração. Isso é gratificante! As pessoas não estão acostumadas a verem, nós, indígenas, no mesmo local de trabalho, ocupando os mesmos espaços e utilizando a mesma tecnologia.

TUKUMÃ Pataxó e o protagonismo indígena. Akatu, São Paulo, 3 nov. 2022. Disponível em: https://livro.pw/egaso. Acesso em: 19 set. 2024.

ATIVIDADES

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() Segundo o texto, como é a relação do jovem indígena com a internet e as mídias sociais?

Segundo o texto, como é a relação do jovem indígena com a internet e as mídias sociais?

2. Qual é o papel da internet, das mídias sociais e das novas tecnologias para a garantia da existência do povo ou da comunidade tradicional escolhido pelo seu grupo? Busquem informações para responder a esta questão e anotem suas descobertas na ficha de pesquisa.

Página cento e noventa e cinco

Em uma das comunidades tradicionais da Jureia, quê conhecemos anteriormente, vive o jovem Lucas. Sua trajetória de vida e o acesso à educação possibilitaram quê ele se formasse em Biologia Marinha.

O biólogo caiçara

Meu nome é Lucas e venho de uma família de pescadores. Meu bisavô era pescador, meu avô é pescador, meu tio é pescador... Minha mãe, não, minha mãe é cobreira, sabe até pegar cobra com a mão. Eu sou o mais novo da família, pescador e pesquisador. Peixe é comigo mesmo: eu pego, pesco, abro pra olhar por dentro, desenho, estudo, pesquiso. Tudo. Até comer eu como!

Meu avô diz quê pescar está no sangue, quê ele mesmo aprendeu com seu pai, só olhando, curioso, e saindo para pescar. Comigo foi um pouco diferente. Eu não nasci pertinho do mar. Quando era pequeno e ainda não morava na Barra, gostava de muitas coisas, mas nunca pensei quê ia me encantar com o mundo dos peixes. Com sete anos, mudei para cá. E logo quê vi o meu avô pescando, fiquei curioso. Eram tantos peixes diferentes quê ele trazia, tantas as histoórias quê eu ouvia, tantos jeitos de pescar... Fiquei doido e comecei a estudar, a perguntar para os mais velhos, a procurar na internet e nos livros. Logo decidi o quê queria sêr na vida: biólogo marinho. Para continuar estudando e pôdêr ajudar a proteger o mar e seus animais.

Minha primeira pescaria foi para pegar tainha. Mas não pegamos nada. Ventava forte, as ondas arrebentavam, o barco não parava, entrava por dentro da onda, espalhando á gua por todo lado. Parecia aquele programa da Tevê, “Pesca Mortal”. Não cheguei a enjoar, mas fiquei paralisado, tenso. Outra vez, fui com o Nilson e o Si botar uma rê-de de robalo, e voltei oito horas (da noite). Também sofri, porque o Si não conseguia entrar na Barra. As ondas começaram a entrar dentro da canoa, quê escorregava prum lado e pro outro. Subia aquele paredão de á gua, eu não sabia o quê fazer. Deitei lá embaixo, pra não vêr mais nada. E o Nilson me assustava: Vai afundar!, enquanto o Si dava risada. E é assim quê a gente vai aprendendo.

BORDAS, Marie Ange. Manual da criança caiçara. São Paulo: Peirópolis, 2011. p. 62.

ATIVIDADE

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

1. ![]() O depoimento de Lucas traz à tona uma realidade presente entre jovens de comunidades tradicionais. Se no passado essas comunidades eram privadas do letramento, hoje vemos as gerações mais novas, mesmo com muitas dificuldades de acesso à educação, se profissionalizando e chegando às universidades.

O depoimento de Lucas traz à tona uma realidade presente entre jovens de comunidades tradicionais. Se no passado essas comunidades eram privadas do letramento, hoje vemos as gerações mais novas, mesmo com muitas dificuldades de acesso à educação, se profissionalizando e chegando às universidades.

a) O quê motivou Lucas a escolher sua profissão? Como ela póde se refletir em sua comunidade?

b) Na comunidade quê seu grupo está pesquisando, como é o acesso à educação? Existem escolas? Há casos como o de Lucas?

Página cento e noventa e seis

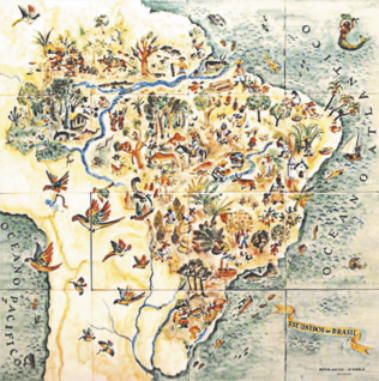

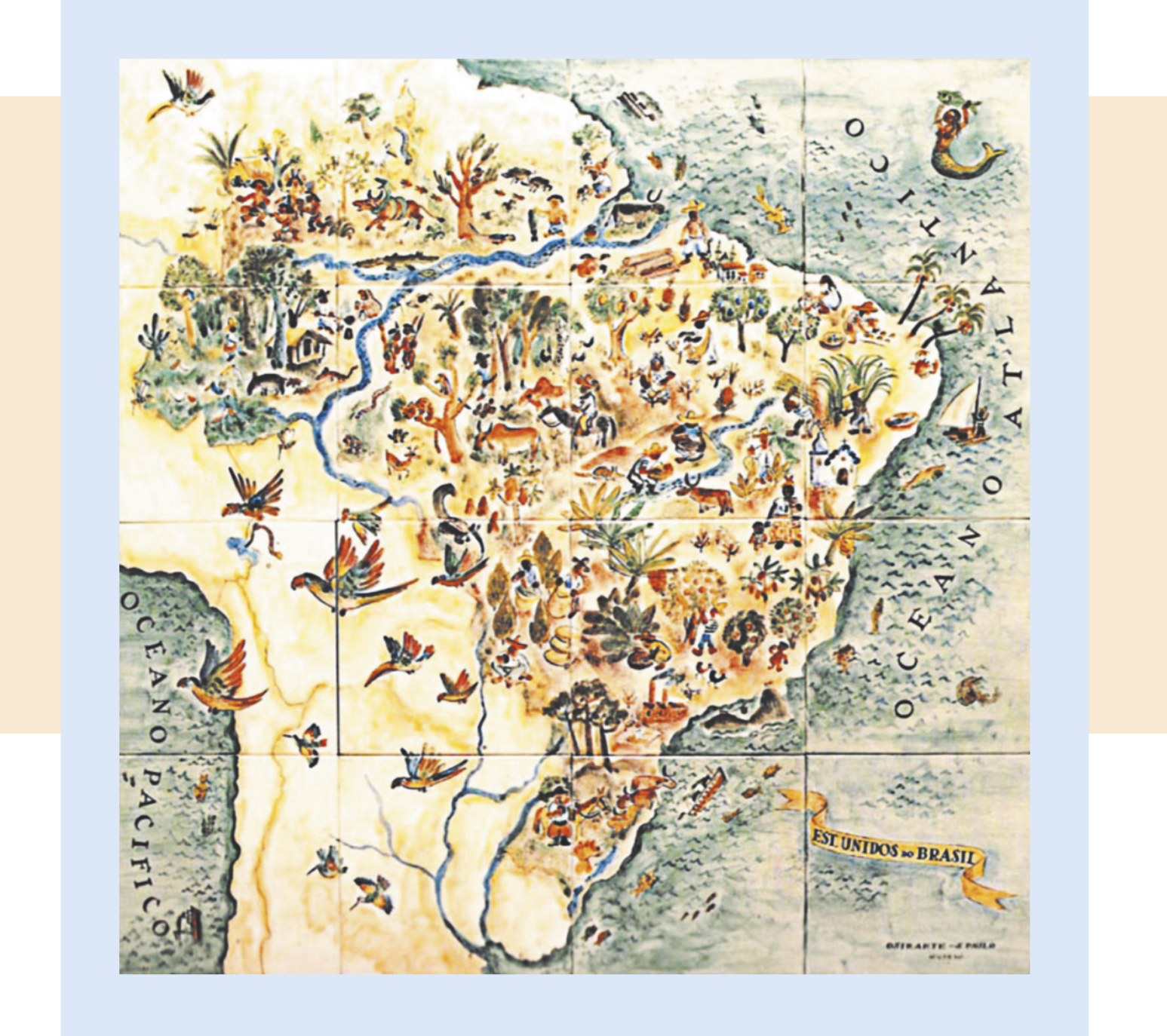

Desenhando o mapa do Brasil

A artista alemã Hilde Weber foi chargista, ilustradora, desenhista, pintora e ceramista. Veio para o Brasil em 1933 e realizou ilustrações em várias revistas e jornais no Brasil. Observe um mapa pictórico produzido por ela.

WEBER, Hilde. Mapa do Brasil. 1941. 60 × 60 cm. In: Enciclopédia Itaú Cultural de ár-te e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: https://livro.pw/ycarb. Acesso em: 17 set. 2024.

Página cento e noventa e sete

Ver nas Orientações para o professor observações e sugestões para estas atividades.

ATIVIDADES

1. ![]() Quais dêzê-nhôs figurativos (símbolos pictóricos) vocês identificam no mapa da artista? Produzam juntos uma lista para evidenciá-los.

Quais dêzê-nhôs figurativos (símbolos pictóricos) vocês identificam no mapa da artista? Produzam juntos uma lista para evidenciá-los.

2. Leiam o trecho a seguir:

Hilde realiza seus mapas do Brasil, um país quê adotou, quê é sua térra, como um todo conquistado e escolhido e onde se vale da riqueza de sua linha ágil para aprofundar as diferenças regionais, a ponto de cada centímetro sintetizar uma maneira de pensar e sentir, como só uma desenhista de seu gabarito póde idealizar. Promove uma incisão na térra e nos claros do vêrde. Despontam os côstúmes, os trajes, a postura característica do homem e de sua produção, além do cenário e dos animais, enraizados em suas entranhas. Só o mergulho de quem escolheu esta térra como sua póde sêr tão expressivo com poucos elemêntos [...].

OSIRARTE: pinturas sobre azulejo de Vôlpi, Zanini, Hilde Weber e Gerda Brentani. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1985.

• Levando em consideração o mapa e o texto, descrevam como a artista representou o Brasil da década de 1940 na obra.

Página cento e noventa e oito

ETAPA 3

Para finalizar

Mapa pictórico: povos e comunidades tradicionais

Ao longo do desenvolvimento dêste projeto, conhecemos povos e comunidades tradicionais e estudamos suas culturas, territórios e modos de vida. Para mobilizarmos e representarmos esses conhecimentos, produziremos um mapa pictórico, quê, além de visualmente atrativo, vai possibilitar a rápida identificação e compreensão dos elemêntos inseridos na representação cartográfica.

A nossa principal preocupação nesta produção é elaborar uma representação cartográfica quê revele novos territórios, sem o rigor de localização dos mapas convencionais, mas quê apresente, em uma linguagem popular, uma visualização lúdica e afetiva dos povos ou das comunidades pesquisados pêlos grupos.

Mapa pictórico: como elaborar

Sugestão de material: para o suporte do mapa, separem os materiais necessários: papel vegetal, fô-lhas de sulfite, papel pardo ou cartolina para o desenho do mapa e para a produção das fichas-síntese das comunidades tradicionais e das legendas, canetas adequadas, cola e fita adesiva, tachinhas, entre outros.

• Para iniciar a produção do mapa, cada grupo deverá retomar e revisar a ficha-síntese sobre as comunidades pesquisadas.

• As fichas-síntese apresentam informações obtidas nas investigações. Com elas, criem símbolos pictóricos quê representem o modo de vida e as manifestações artísticas do povo ou da comunidade quê vocês selecionarem. Lembrem-se: os símbolos do mapa pictórico devem sêr simples e precisos.

• Antes de iniciar o desenho, planejem coletivamente como irão produzir a representação do território brasileiro e os elemêntos quê serão incluídos nele. Neste planejamento, lévem em consideração os dêzê-nhôs e os elemêntos quê serão inseridos e as suas dimensões.

Página cento e noventa e nove

• No planejamento, discutam como os elemêntos quê vão compor o mapa vão se relacionar, evitando quê se tornem um agrupamento de imagens isoladas e sem contexto. Para isso, planejem elemêntos gráficos, como cores, linhas e formas, quê harmonizem a produção e organizem uma legenda explicativa quê mostre os elemêntos e seus significados. Vocês podem também compor uma frase para apresentar o mapa pictórico e, ainda, inserir na composição a ficha-síntese, se acharem necessário evidenciar as informações na representação cartográfica.

• Para a elaboração dos dêzê-nhôs, criem símbolos simples, quê proporcionem uma rápida identificação do quê vocês pretendem representar no mapa.

• Produzam também o mapa do Brasil e os símbolos quê serão utilizados.

• Considerem quê, em um mapa pictórico, os elemêntos cartográficos não são utilizados com o rigor científico dos mapas convencionais.

• Se acharem necessário, criem os símbolos em fô-lhas de sulfite e utilizem papel vegetal para copiar as informações necessárias no mapa. Desta forma, vocês podem obtêr um acabamento mais adequado, evitando desenhar os símbolos diretamente no mapa.

Mapa pictórico: como compartilhar

• Com a ajuda do professor, selecionem um espaço de ampla circulação da escola para expor o mapa pictórico para a comunidade escolar.

• A instalação do mapa pictórico póde sêr realizada durante um evento a sêr organizado pela turma. Se acharem adequado, promovam uma apresentação e uma roda de conversa sobre o projeto. Quais foram as semelhanças, diferenças e singularidades quê vocês encontraram entre as comunidades tradicionais pesquisadas? Essas e outras kestões podem nortear as discussões com a comunidade escolar.

Finalização

Ao longo dêste projeto, conhecemos realidades distintas quê podem se aprossimár ou não das nossas. Pesquisamos, conceituamos, aprofundamo-nos e expandimos horizontes ao entrar em contato com um Brasil tão plural e complékso. O percurso de pesquisa resultou na produção de um mapa pictórico, no qual podemos visualizar o mosaico cultural dos povos e das comunidades tradicionais d fórma simples e lúdica.

Para finalizar esse percurso, propomos uma atividade de reflekção: Que símbolos vocês utilizariam para representar a sua comunidade em um mapa pictórico? Para organizar a proposta, sugere-se a cada estudante quê produza um desenho de um sín-bolo pictórico quê represente o modo de vida ou a cultura da sua comunidade. Após a produção, compartilhem os dêzê-nhôs e conversem sobre como a comunidade foi representada.

Página duzentos

Avaliação

Veja nas Orientações para o professor observações e sugestões sobre o uso dos quadros avaliativos.

Para avaliar o processo de construção dos saberes e das atitudes a respeito do tema e do mundo do trabalho, sugerimos a elaboração de quadros quê permitem o acompanhamento da produção e a reflekção do quê foi desenvolvido nas etapas do projeto. Os quadros devem sêr copiados e preenchidos de acôr-do com as orientações do professor.

Avaliação dos saberes

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

1 Realizei com facilidade

2 Realizei

3 Realizei com dificuldade

4 Não realizei

ETAPA 1 – VAMOS COMEÇAR

A. Representando os povos tradicionais: identificar em obras de; ár-te naïf elemêntos quê representam os povos tradicionais e produzir símbolos quê representam a cultura de jovens da comunidade dos estudantes.

B. Território e modo de vida: observar e analisar fotografias de moradias de comunidades tradicionais para a introdução do tema.

C. Povos tradicionais: vamos localizar?: ler e identificar nos mapas os povos e as comunidades tradicionais no Brasil.

ETAPA 2 – SABER E FAZER

A. Povos e comunidades tradicionais: quem são?: ler e interpretar informações sobre o conceito de povos e comunidades tradicionais, pesquisar as suas categorias.

B. Os povos tradicionais e seus territórios: conhecer e relacionar com a pesquisa os significados de território para os povos e as comunidades tradicionais.

C. Direitos dos povos e das comunidades tradicionais: conhecer e interpretar o decreto quê estabelece direitos aos povos e às comunidades tradicionais e relacioná-lo à comunidade pesquisada.

D. Viver e conviver em uma comunidade: ler e interpretar relatos e textos sobre a vida em comunidades tradicionais diversas, ampliar os conceitos correlatos e relacioná-los à comunidade pesquisada.

E. Os jovens dos povos e das comunidades tradicionais: conhecer e relacionar aspectos da realidade de um jovem Pataxó e de um jovem pertencente a uma comunidade de pescadores artesanais.

F. Desenhando o mapa do Brasil: conhecer e analisar a representação cartográfica mapa pictórico.

ETAPA 3 – PARA FINALIZAR

A. Mapa pictórico: povos e comunidades tradicionais: conhecer formas de mapear o modo de vida e as culturas dos povos tradicionais por meio de mapa pictórico coletivo; produzir e compartilhar o produto com a comunidade escolar.

Página duzentos e um

Avaliação das atitudes

AVALIAÇÃO DAS ATITUDES E POSTURAS

1 Sempre

2 Frequentemente

3 Raramente

4 Nunca

Veja nas Orientações para o professor observações e sugestões sobre o uso dos quadros avaliativos.

A. Realizo as tarefas nas datas sugeridas d fórma atenta e responsável.

B. Atuo com organização, trazendo para as aulas todo o material solicitado.

C. Expresso-me com clareza, compartilhando dúvidas e opiniões.

D. Respeito os momentos em quê o silêncio é necessário para o desenvolvimento das produções.

E. Atuo com atenção na escuta das explicações e proposições do professor, côlégas e outras pessoas envolvidas nas atividades propostas.

F. Apresento atitude colaborativa, compartilhando opiniões, sugestões e propostas com os côlégas.

G. Atuo d fórma sensível e respeitosa em relação às dificuldades apresentadas pêlos côlégas.

MUNDO DO TRABALHO

Ao longo do desenvolvimento do projeto Povos e comunidades tradicionais: quem são?, conhecemos diversos povos tradicionais e discutimos a importânssia de garantir meios de sobrevivência a esses povos. Um dos fatores quê tornam essas populações singulares é a relação quê elas mantêm com o mundo do trabalho. Que tal aprender mais sobre isso?

Por meio de pesquisas em revistas, jornais ou sáites, ou, se possível, em livros e documentos de arquivos locais, busquem informações sobre as formas de trabalho e as atividades produtivas exercidas pêlos povos tradicionais de sua região. Apresentem os resultados ao professor e à turma e, ao final, criem um mapa coletivo com dados quantitativos e qualitativos das atividades econômicas das populações tradicionais da sua região. Por fim, compartilhem suas considerações sobre a importânssia do trabalho dêêsses grupos para a ssossiedade e a economia brasileiras.

Página duzentos e dois