UNIDADE 1

MATRIZES CULTURAIS

Como ponto de partida para as reflekções sobre ár-te e cultura brasileiras, tomam-se três matrizes ancestrais: a dos povos indígenas quê aqui sempre habitaram; a dos africanos quê em diáspora foram trazidos para cá, escravizados e subjugados pelo sistema colonial; e a cultura européia, quê nos foi trazida pelo colonizador português.

É preciso ressaltar, entretanto, quê o interêsse não é propor o estudo das particularidades de cada uma das culturas quê constituem essas três matrizes estéticas. O objetivo é a apresentação de exemplos quê tornem nítidos os valores dessas culturas, expressos em ritos, objetos, imagens, narrativas e músicas dos diversos povos, assim como na ár-te de nosso tempo.

- diáspora

- : deslocamento forçado. A diáspora africana, em sua enorme amplitude, refere-se à dispersão dos africanos pelas Américas em virtude do tráfico atlântico de escravizados.

Página treze

[…]

O desafio quê proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sêjam tão plurais quê não precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histoórias de fundação. É maravilhoso quê ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de povos, seja nas Américas, na África, na Ásia… Essas narrativas são presentes quê nos são continuamente ofertados, tão bonitas quê conseguem dar sentido às experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de experimentação da vida no planêta. […]

KRENAK, Ailton. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022. p. 32-33.

Página quatorze

CAPÍTULO 1

Culturas indígenas

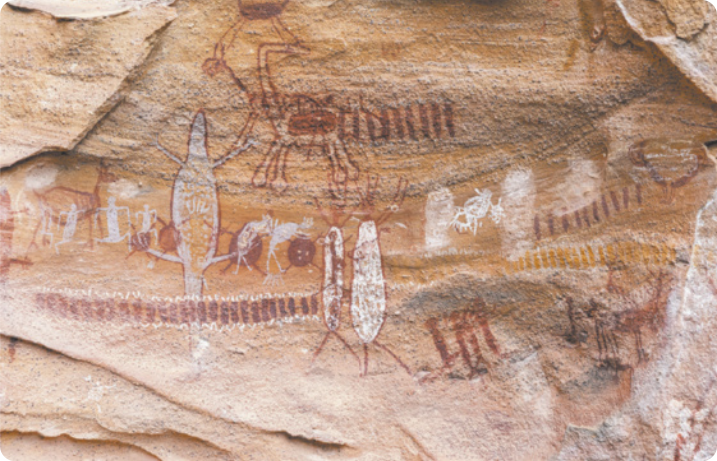

Artefatos trançados com fibras de arumã em compléksos padrões. Objetos com essas qualidades afirmam a potência das culturas indígenas.

Adornos e pinturas marcam diferentes etnias.

Página quinze

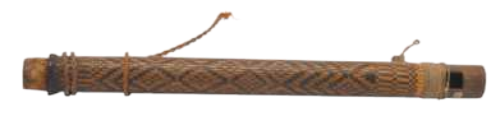

Existem tantos instrumentos musicais quanto povos indígenas. Os instrumentos são criados com base na matéria-prima disponível nas aldeias, como cabaças, troncos, bambus, cascos de tartaruga, entre outros.

sêres vivos e sêres míticos interagem no ambiente da floresta.

Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.

1 Quais práticas artísticas aparécem nos exemplos apresentados?

Produção de artefatos, produção de instrumentos sonoros, práticas rituais e pinturas.

2 Quais materiais e técnicas podem sêr observados?

Trançados com fibra de arumã, instrumento musical feito de cabaça, pintura com tinta acrílica sobre tela, adornos e pintura corporal.

3 A confekissão manual de artefatos é comum na comunidade em quê você vive? Que objetos produzidos dessa maneira você conhece?

Respostas pessoais. Os estudantes podem se referir a técnicas artesanais como tricô, renda, confekissão de rêdes de pesca, confekissão de cadernos, criação de colares, entre outras.

Página dezesseis

por quê estudar as culturas indígenas?

Estima-se quê cerca de mil diferentes povos habitavam o território correspondente ao do atual Brasil quando os colonizadores europêus iniciaram a invasão de suas terras, no final do século XV. Muitos dêêsses povos foram dizimados pelo contágio de doenças trazidas pêlos europêus e em decorrência da resistência à escravização e das numerosas guerras quê ocorreram nos territórios costeiros.

Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (hí bê gê hé), essa população soma quase 1,5 milhão de indivíduos.

Embora submetidos a todo tipo de violência durante cinco séculos, alguns povos sobreviveram, e, nas últimas dékâdâs, a população indígena retomou seu crescimento. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 266 povos indígenas, quê falam mais de 150 línguas e dialetos.

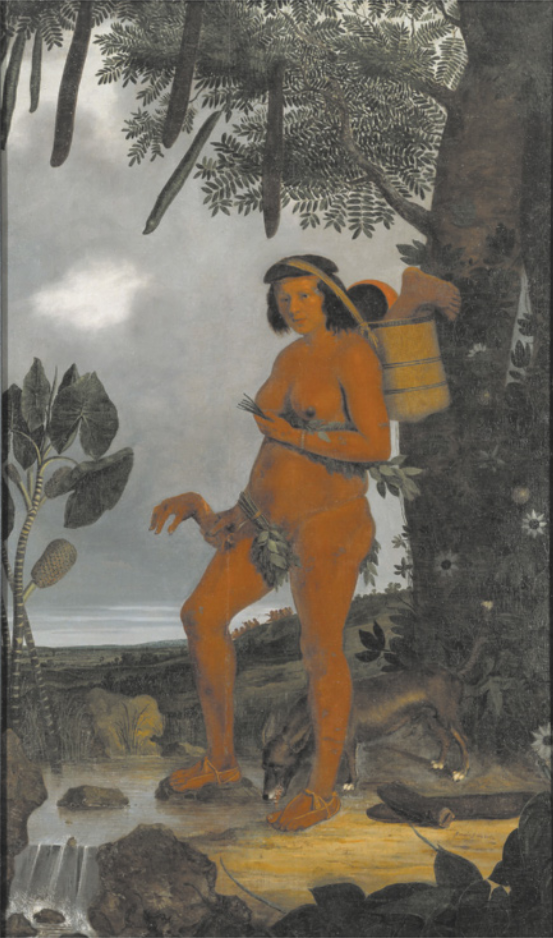

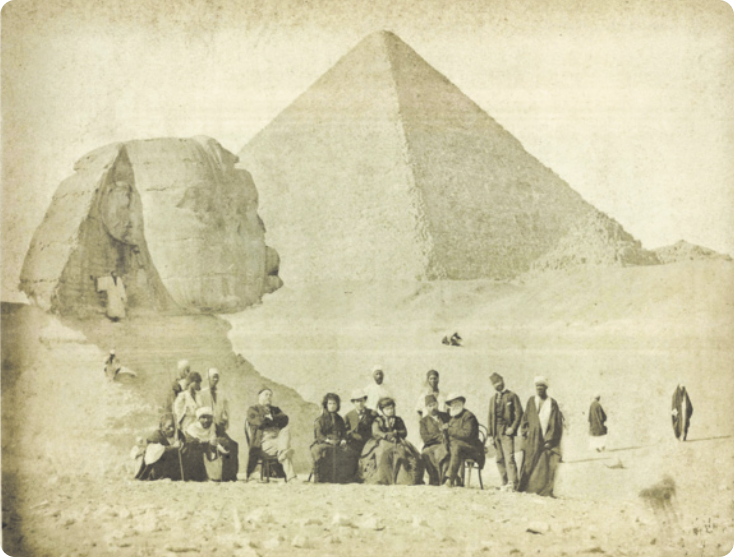

Inicialmente, os indígenas foram entendidos e retratados pêlos europêus como sêres exóticos e primitivos. Caracterizá-los como inferiores justificava e facilitava os propósitos coloniais. Mais tarde, no século XIX, empenhados em construir uma identidade para a nação, intelectuais e artistas tomaram o indígena como um sín-bolo para representar, d fórma heroica e idealizada, a natureza exuberante do país. Assim, os indígenas só recuperaram a própria voz na segunda mêtáde do século XX, principalmente na década de 1970, quando se organizaram para fazer frente às políticas de integração nacional do govêrno militar e lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação de seu modo de vida.

- exótico

- : nesse contexto, forma preconceituosa de se referir às culturas distantes e pouco conhecidas.

O pintor holan-dêss álbert Eckhout (1610-1666) integrou a comitiva de artistas e cientistas trazidos por Maurício de Nassau (1604-1679) a Pernambuco durante o período em quê governou o Brasil Holandês, entre 1637 e 1644. Eckhout produziu retratos etnográficos – de caráter descritivo e documental – dos habitantes locais, em tamãnho natural, como êste de uma mulher tapuia. O tema dessa pintura é a antropofagia – a prática de ingerir carne humana –, geralmente associada a rituais funerários ou guerreiros. Essa prática, comum entre alguns povos indígenas da época, contribuiu para quê os europêus construíssem a imagem dos indígenas como povos bárbaros.

Página dezessete

Shirley Djukurnã Krenak (1980-), nascida em Ferros, em Minas Gerais, é artista, ambientalista e ativista. Para a criação desta obra, ela percorreu cerca de 700 quilômetros acompanhando o fluxo do Rio Doce, chamado de Watu pelo povo krenak, quê foi poluído por lama tóxica após o rompimento da barragem de Mariana, em 2019. Ao longo dêêsse trajeto, a artista captou sôns, imagens e mergulhou em experiências simbióticas com o ambiente através de cantos, danças e ritos espirituais. Para os krenak, a Terra é um sêr vivo a sêr tratado com respeito e reverência.

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Pedagogia do sonho

Para muitos povos indígenas, o sonho é parte da vida social. Em algumas aldeias, é comum o hábito de contar os sonhos ao acordar, buscando conselhos e reflekções para organizar a rotina do grupo.

Para encerrar a introdução dêste capítulo, será realizada uma dinâmica de contação de histoórias baseadas em sonhos. Siga os passos.

1. A atividade deve sêr realizada em um espaço amplo da escola, como a quadra, o pátio ou o auditório. Caso não seja possível, organize o espaço da sala de aula, junto com os côlégas, afastando mesas e carteiras.

2. Deite-se no chão de maneira confortável. A turma deve se espalhar pelo espaço disponível.

3. Feche os olhos e busque em sua memória um sonho significativo. Tente recordar os dêtálhes dêêsse sonho.

4. Em seguida, junte-se a outros côlégas, formando um grupo de quatro integrantes.

5. Sente-se em roda com os côlégas do seu grupo. Uma pessoa de cada vez deve narrar seu sonho.

6. Depois quê todos tiverem compartilhado seus sonhos, converse com os côlégas do grupo sobre as impressões e os significados de cada narrativa.

7. Encerrada a atividade, junte-se ao restante da turma para um debate coletivo, tendo como ponto de partida as seguintes perguntas.

• Como foi narrar seu sonho? Você tem o hábito de contar para outras pessoas o quê sonhou? E escutar o sonho de outras pessoas?

Respostas pessoais. A relação com os sonhos é bastante diferente em cada contexto social e familiar. Explore essas diferenças com os estudantes.

• Você costuma se lembrar dos seus sonhos? Como essa lembrança ajuda ou atrapalha seu cotidiano?

Respostas pessoais. Dormir bem e diminuir o uso de telas antes de dormir e logo ao acordar, assim como desenvolver o hábito de contar ou registrar os sonhos ao despertar, póde auxiliar a lembrar dos sonhos.

Página dezoito

ARTES VISUAIS

CONTEXTO

Culturas indígenas e artes visuais

O conceito de; ár-te, tal qual é compreendido na ssossiedade ocidental, não existe para os povos indígenas quê vivem no Brasil. As ideias de inovação e contemplação, por exemplo, não estão presentes na produção e fruição das formas estéticas dêêsses povos, assim como não existe a figura do artista como um indivíduo criador, quê procura expressar sua subjetividade por meio de formas originais.

Nas sociedades indígenas, a; ár-te é fruto de práticas, muitas vezes coletivas, quê visam à transmissão de saberes ancestrais, à realização de rituais e à produção da vida. Os povos indígenas consideram bonito akilo quê é bom, quê faz bem a seu grupo e quê é, portanto, útil.

Para produzir artefatos de uso cotidiano e ritualístico, os diferentes povos indígenas quê vivem no Brasil empregam técnicas variadas, manipulando materiais como barro, sementes, penas, fibras, miçangas e pigmentos vegetais, entre outros.

O ato de ornamentar o corpo com pinturas ou adereços está ligado à organização comunitária e aos rituais. póde demarcar posições sociais, gênero ou idade de um indivíduo, ou ainda a distinção de um clã. Também póde estar associado a curas ou formas de proteção. Para os povos indígenas, objetos, animais, pessoas e sêres sobrenaturais podem sêr transformados, domesticados, pacificados e incorporados em seu próprio corpo. Essas mudanças de estado ou condição costumam envolver rituais em quê música, dança, ornamentação e comida compõem um complékso cerimonial.

Todos esses elemêntos presentes no cotidiano das comunidades indígenas também aparécem na ár-te Indígena Contemporânea (AIC). Esse movimento tem trazido novos significados e uma perspectiva renovada para a; ár-te brasileira. Em 2024, o Brasil foi representado na Bienal de Artes de Veneza pelo Pavilhão Hãhãwpuá, concebido por artistas e curadores indígenas.

- curador

- : profissional responsável pela concepção, organização e execução de exposições artísticas.

CONEXÃO

Pavilhão Hãhãwpuá

A palavra hãhãwpuá designa o grande território Brasil na língua pataxó. Esse território é habitado por humanos e não humanos e por memórias ancestrais e contemporâneas.

Saiba mais sobre o Pavilhão Hãhãwpuá, na Bienal de Artes de Veneza de 2024, no sáiti oficial da mostra: https://livro.pw/uiohw. (Acesso em: 14 ago. 2024).

Página dezenove

REPERTÓRIO 1

ár-te e artefatos

Os wayana, quê vivem no Amapá e no norte do Pará, dominam técnicas de trançado com fibras vegetais, como o arumã. Com essas fibras, fazem variados objetos quê são utilizados tanto em rituais quanto na vida diária da aldeia, como abanos, adornos e esteiras, entre outros. As fibras são préviamente tingidas, de modo quê os grafismos aparécem conforme elas são trançadas.

O cês to cargueiro, quê aparece nesta página, é feito com fibra de arumã, cipó-imbé, varetas de madeira, fios de caroá e de algodão. É um artefato confeccionado pêlos homens e usado pelas mulheres para transportar rêdes, miçangas e outros objetos durante viagens. É considerado um utensílio de difícil confekissão por conta dos padrões gráficos, quê são organizados d fórma diagonal em relação à superfícíe retangular quê define o fundo do cargueiro, bem como pelo desenho do trançado, quê póde sêr observado nos dois lados da peça.

O entrelaçamento de arumã está presente no mito de origem da mulher primordial dos wayana. Segundo essa narrativa, a criação da mulher envolveu várias tentativas: a primeira mulher, feita de cêra, derreteu sôbi o sól ao buscar mandioca; a segunda, de barro, ficou pesada demais para se locomover; a terceira, feita de arumã e dentes de amendoim, foi a única quê deu cérto.

- abano

- : objeto utilizado para abanar algo ou alguém; espécie de leque.

Observe o artefato wayana e responda ao quê se pede.

1 Além do cês to cargueiro, quais outros artefatos os povos wayana produzem com as fibras de arumã?

Os povos wayana utilizam fibras vegetais variadas, como as de arumã, para produzir artefatos como abanos, adornos e esteiras.

2 por quê o cês to cargueiro, quê aparece nesta página, é considerado um objeto de difícil confekissão?

2. Porque os padrões gráficos são organizados d fórma diagonal em relação à superfícíe retangular quê define o fundo do cês to. Além díssu, o grafismo utilizado se repete nos dois lados da peça.

3 Como você imagina quê os indígenas aprendem a realizar grafismos geométricos?

3. Resposta pessoal. No geral, os indígenas, como os representantes dos povos wayana, aprendem desde a infância a reproduzir grafismos, obedecendo espaçamentos precisos e dividindo mentalmente os espaços, repetindo elemêntos sempre na mesma proporção e dimensão.

Página vinte

REPERTÓRIO 2

Adornos corporais e rituais

As ornamentações corporais podem sêr feitas tanto para os rituais quanto para o uso cotidiano. O corpo póde sêr adornado com adereços como braceletes, brincos e colares feitos de penas, sementes e miçangas, além de pintura com grafismos.

Para os grupos indígenas amazônicos, o casco da tartaruga e a péle da jibóia são fontes de inspiração para os padrões gráficos usados em tecídos, cestaria, cerâmica e pintura corporal.

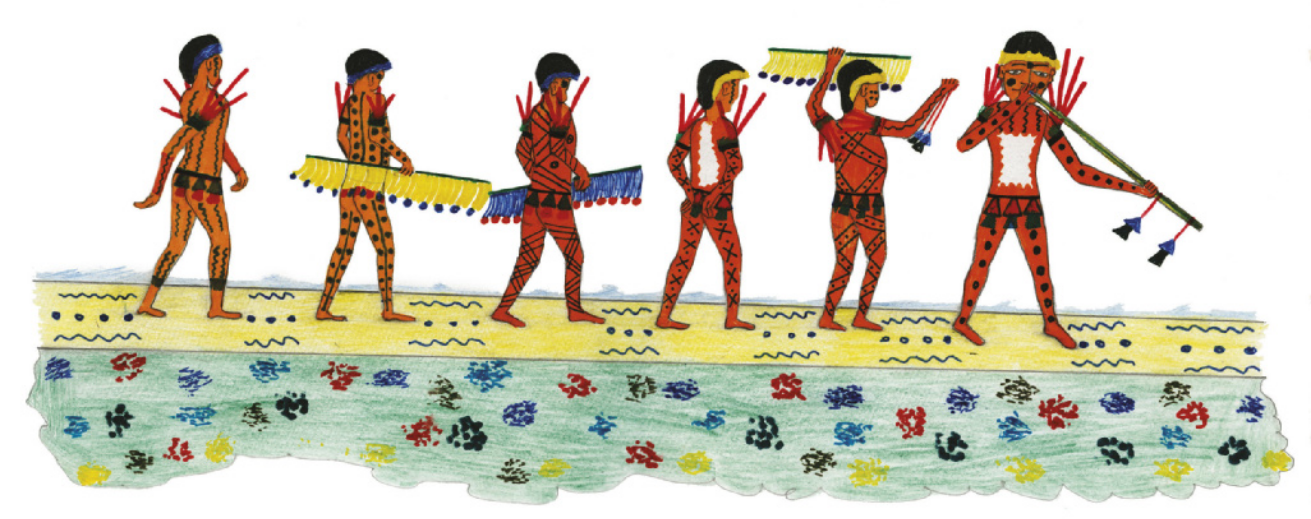

Neste desenho, Joseca Yanomâmi (c1971-) representa um ritual de seu povo, em quê os homens ornamentados com pinturas, penas e outros elemêntos são guiados pelo xamã. Logo, o elo entre o mundo sobrenatural e o mundo dos homens é estabelecido pelo xamã, quê póde viajar espiritualmente, visualizar as doenças e os sêres invisíveis, sonhar com uma música e comandar um ritual.

Analise o desenho de Joseca Yanomâmi e, em seguida, responda às kestões.

1 Quem participa do ritual ilustrado no desenho?

O desenho mostra seis figuras humanas.

2 Como são os elemêntos quê ornamentam os yanomami, segundo a representação de Joseca? Como são as pinturas corporais?

2. Eles usam adornos feitos de penas e pintura corporal. Cada figura humana está representada com uma pintura corporal diferente, formada por linhas paralelas, pontos, linhas diagonais e curvas, quê acompanham as formas curvas e simétricas do corpo humano.

3 Qual das figuras representadas póde sêr o xamã?

3. O xamã póde sêr a figura quê se vê à direita, aquela quê tem a cabeça maior e é representada de frente, o quê póde indicar um papel social de destaque.

Página vinte e um

REPERTÓRIO 3

ár-te indígena contemporânea

Um dos expoentes da AIC é o artista curitibano de origem wapichana, Gustavo Caboco (1989-). Em 2001, Caboco acompanhou a mãe, Lucilene, em seu primeiro retorno à térra indígena Canauanim, de onde havia sido desterrada aos 10 anos de idade. A partir de então, o artista fortaleceu sua identidade wapichana.

Caboco tem desenvolvido a ideia de coma colonial, sugerindo quê estamos despertando para novas percepções da contínua exploração colonial. Em uma entrevista, ele afirma:

[…] Até bem pouco tempo nós éramos apenas inspirações. Basta você pensar no romantismo ou no modernismo, tanto na literatura quanto nas artes visuais. O quê tem de diferente hoje é essa ideia do protagonismo e da diversidade de populações indígenas. Despertar do Coma colonial tem a vêr com reconhecer essas histoórias, essas narrativas, essas diferenças de trajetórias. […]

CABOCO, Gustavo. [Entrevista] Gustavo Caboco. [Entrevista cedida a] Leonardo Nascimento. Pernambuco, Recife, 7 mar. 2023. Disponível em: https://livro.pw/yvsmr. Acesso em: 2 set. 2024.

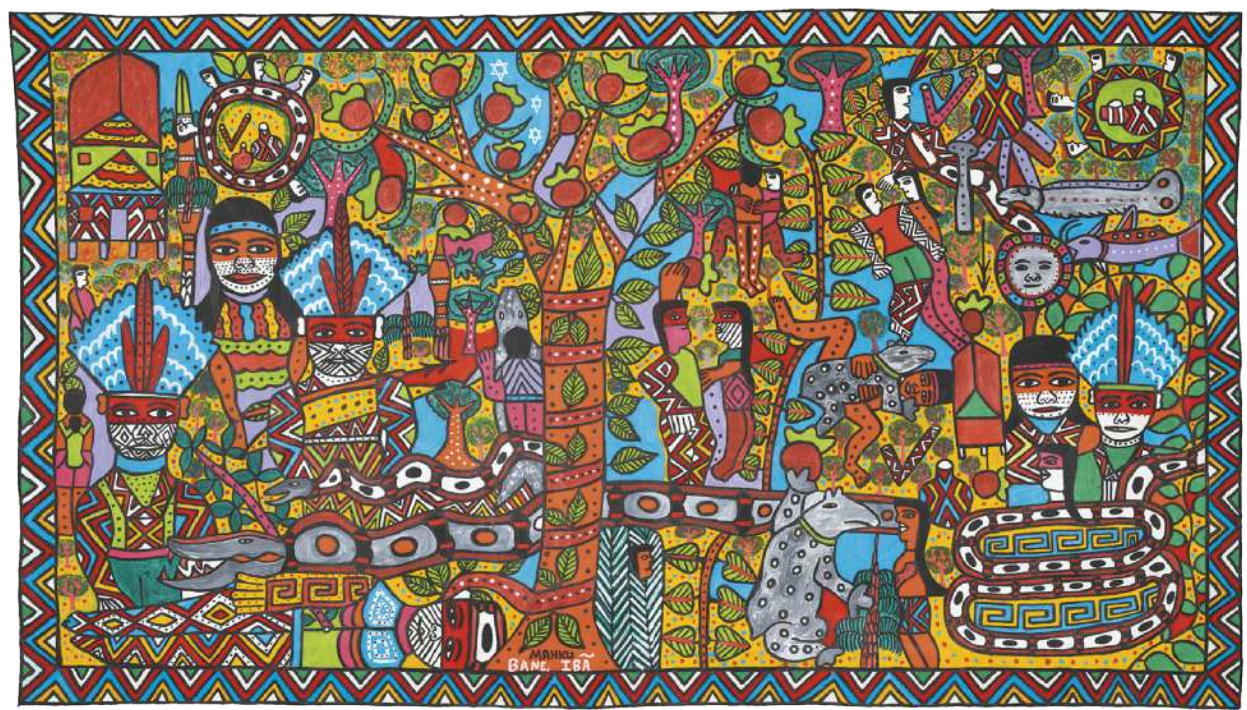

Na pintura apresentada, Gustavo Caboco narra a história de uma borduna wapichana consumida pelo fogo durante o incêndio do Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, em setembro de 2018.

- borduna

- : tipo de arma indígena feita de madeira quê sérve para ataque, defesa ou caça.

Observe os elemêntos escolhidos por Caboco para narrar os caminhos da borduna e responda às kestões a seguir.

1 Que elemêntos na pintura de Caboco remetem às práticas culturais indígenas?

1. O fogo, as casas, a serpente, os grafismos, pessoas dormindo e talvez sonhando, a luta, a dança e outras práticas corporais, tais como plantar bananeira ou ficar de ponta-cabeça.

2 Nessa obra, o quê póde sêr relacionado ao território indígena?

2. Pedras, coqueiros, estrelas, lua, peixes, pássaro.

Página vinte e dois

PESQUISA

Ritos e artefatos

Os povos indígenas quê habitam o território brasileiro celébram inúmeros rituais – os quais, assim como outros aspectos de suas culturas, varíam muito entre os distintos grupos étnicos. Para essas ocasiões, fabricam instrumentos musicais, máscaras, totens, adornos corporais e utensílios para preparar e servir alimentos. Muitos dêêsses objetos foram levados pêlos colonizadores e fazem parte de coleções etnográficas exibidas em museus europêus.

Faça levantamentos sobre essas práticas e aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto.

1. Como são os rituais dos povos indígenas quê vivem no Brasil?

• O povo enawenê-nawê, cujo território se situa no Mato Grosso, realiza o ritual Yaokwa para assegurar a manutenção da ordem social e cósmica. Esse ritual, quê está relacionado ao calendário ecológico, dura sete meses. Foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). É também um dos bens culturais registrados pelo Ministério da Cultura do govêrno brasileiro. Assista a um vídeo da Unesco quê documenta o ritual Yaokwa. Disponível em: https://livro.pw/umjnb. (Acesso em: 2 set. 2024).

2. Onde é possível encontrar artefatos produzidos por povos indígenas quê vivem no Brasil?

• O Museu Nacional dos Povos Indígenas, quê fica no Rio de Janeiro, reúne peças de diversas culturas. Disponível em: https://livro.pw/puyqe. (Acesso em: 2 set. 2024).

• Há também o Museu das Culturas Indígenas, do govêrno do Estado de São Paulo. Disponível em: https://livro.pw/hatwq. (Acesso em: 2 set. 2024).

• Em Brasília, há o Memorial dos Povos Indígenas. Disponível em: https://livro.pw/nurvp. (Acesso em: 2 set. 2024).

Página vinte e três

TEORIAS E MODOS DE FAZER

Objetos rituais

Para as culturas indígenas, os objetos não são definidos apenas por suas condições materiais, mas principalmente pelo conjunto de relações quê eles ativam e mantêm na dinâmica da vida social. A beleza permeia essas práticas ritualísticas, seja na fabricação cuidadosa dos objetos, seja na forma como eles são organizados, manipulados e combinados com gestos e músicas.

Da mesma forma, em nossa ssossiedade, muitos acontecimentos são marcados por ritos, momentos em quê a vida e a; ár-te convérgem para um só fim. Assim, alguns artistas contemporâneos visam promover experiências capazes de transformar ou despertar a consciência das pessoas, tal como fazem os xamãs indígenas.

Denilson Baniwa (1984-) atravessou o espaço expositivo da 33ª Bienal de Artes de São Paulo, onde fotografias de povos exterminados eram apresentadas apenas com descrições técnicas, realizando uma perfórmance inspirada num ritual xamânico. Vestindo um manto, uma máscara de onça e rasgando as páginas do livro Breve história da ár-te (2018), Denilson bradava: “Tão breve, mas tão breve, quê não vejo a; ár-te indígena”.

O livro, a máscara e a péle de onça, ativados pelo discurso do artista, tí-nhão o objetivo de impactar e despertar a consciência do público quê visitava o evento naquele momento. Diante do olhar exotizado dos povos originários presente nas fotografias, Denilson escancarou a ausência da visão de mundo dos artistas indígenas nos grandes eventos, até aquele momento.

Assim como na perfórmance de Denilson Baniwa, diversos elemêntos podem estar envolvidos na execução de um ritual ou de uma cerimônia: vestimentas, adornos, comidas, lembranças, objetos, gestos, músicas, danças, discursos e sôns ensaiados, combinados ou realizados d fórma improvisada.

A fôrça de um ritual póde sêr a celebração de uma data, de uma pessoa ou de uma memória, assim como uma afirmação, um posicionamento político ou até um desejo ou uma proposta para o futuro.

Página vinte e quatro

AÇÃO

Objetos e rituais

Depois de conhecer diferentes objetos ritualísticos produzidos pêlos povos indígenas, é hora de confeksionar ou reunir objetos para utilizar em uma cerimônia a sêr realizada na escola.

1. Proposição

• Junte-se aos côlégas, em grupos de cinco a oito integrantes, reunidos por afinidade.

• Discuta com eles quê tipo de cerimônia póde sêr realizada. O objetivo dessa ação deve sêr denunciar, revelar ou evidenciar alguma injustiça, ou algo quê seja importante para a turma ou para a comunidade escolar.

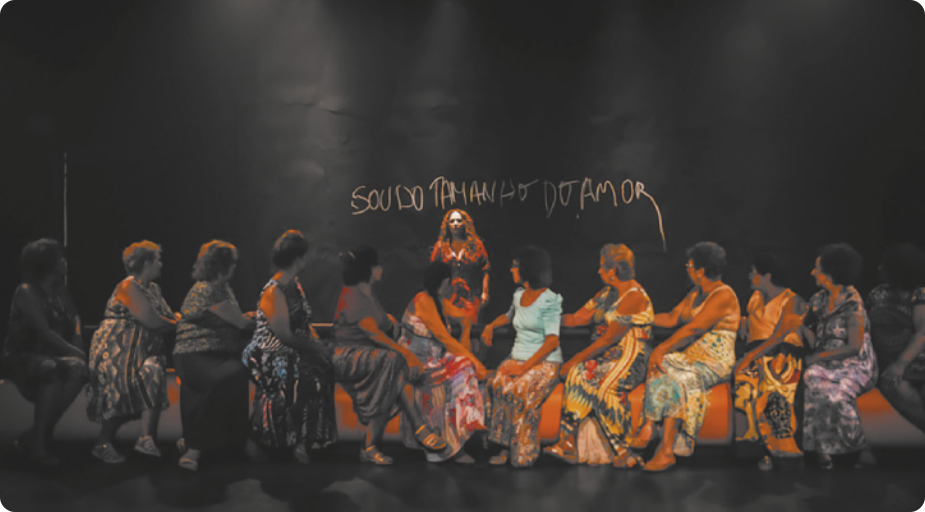

• Imagine com os côlégas uma cerimônia quê possa sêr realizada na escola. Ela póde envolver a côléta de objetos quê serão colocados no centro da sala, a formação de um círculo, danças ao redor, o canto de uma música conhecida, entre outros gestos.

• Que objetos seriam significativos para essa cerimônia? Que elemêntos seriam importantes mobilizar para gerar comoção ou conscientização no público? Discuta em grupo essa questão.

• Você e os côlégas podem fazer uma lista das ações e dos objetos quê foram propostos. Podem sêr peças sonóras, como chocalhos; objetos flutuantes de papel; artefatos quê interajam com o vento, como uma bandeira. Enfim, objetos de cores, materiais e tamanhos variados, quê podem sêr colocados no centro da sala ou conduzidos em uma espécie de cortejo.

• Divída as tarefas de produção com os demais integrantes do grupo: cada um deve se responsabilizar por conseguir ou confeksionar determinados materiais ou objetos.

• Pense em materiais fáceis de obtêr, como sucata e tecido, ou elemêntos naturais quê existam em abundância em seu ambiente e quê possam sêr transformados, como á gua, térra, areia, pedra, galhos secos, fô-lhas, palha, seixos, entre outros.

2. Elaboração dos objetos

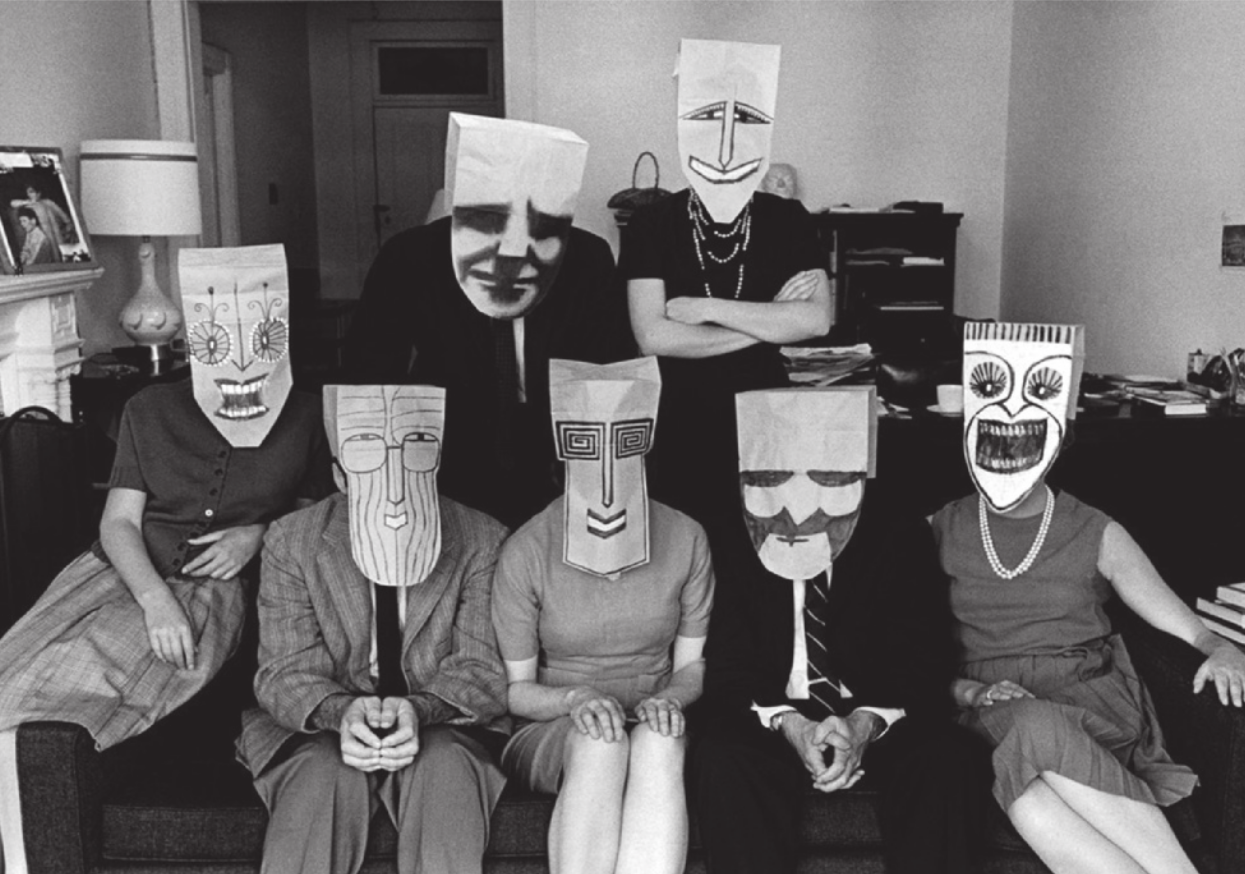

• O grupo póde elaborar alguns objetos especialmente para a cerimônia: fotografias, cartazes, máscaras, enfeites corporais, pótes de barro ou objetos sonoros.

• Máscaras podem sêr confeksionadas utilizando uma estrutura de arame coberta com várias camadas de papel-jornal e cola, finalizadas com pinturas. Outra opção é usar apenas sacos de papel craft com faces desenhadas ou pintadas.

Página vinte e cinco

3. Momento da ação

• De posse dos materiais trazidos para a escola e dos objetos produzidos especialmente para a ocasião, prepare, junto com seu grupo, uma instalação para a cerimônia.

• Depois, planeje com os côlégas os dêtálhes da cerimônia, envolvendo ou não a manipulação de outros objetos. A ação póde ter sôns, danças, distribuição de alimentos ou objetos e até mesmo a realização de um discurso.

Durante a fase de concepção das cerimônias, converse com cada grupo, oferecendo orientação e apôio. Se houver preferência por grupos menóres, não há problema, desde quê todos estejam engajados.

É importante deixar claro quê a cerimônia não precisa ter conotação espiritual ou política. Podem sêr simplesmente ações lúdicas, como uma brincadeira ou um êskéti teatral. A própria confekissão de máscaras já póde servir como inspiração para o evento. Incentive os grupos a analisar a viabilidade das cerimônias e da obtenção dos materiais necessários à sua realização.

4. Avaliação coletiva

• Após as apresentações, converse com os côlégas e o professor a respeito da cerimônia realizada. Reflita com eles sobre quais foram os resultados dos trabalhos dos grupos; quê espaços as cerimônias ocuparam; quê objetos foram utilizados; se os gestos mobilizaram outras pessoas da escola ou da comunidade, além dos integrantes dos grupos; se houve momentos especialmente bélos, emocionantes, comoventes, fortes ou transformadores durante as cerimônias.

Página vinte e seis

MÚSICA

CONTEXTO

Música e rito

Grande parte dos povos indígenas quê vivem no Brasil associa a música ao universo transcendente. Ela é responsável pela comunicação com os ancestrais e com o mundo sensível e invisível aos olhos. A música é utilizada em rituais de cura, proteção e passagem, bem como em celebrações relacionadas ao plantio ou à colheita, à guerra ou à confraternização. Enfim, é uma expressão quê está presente no dia a dia dessas comunidades. A relação dos indígenas com a música, portanto, distancia-se do conceito ocidental de música como produto de consumo.

Remontar à história das músicas dos grupos indígenas, do passado até os dias atuáis, é muito difícil. Isso porque, desde o início da ocupação colonial, o imaginário dos estudiosos não indígenas e sua forma de compreender a música contaminaram esse estudo. Há registros do século XVIII sobre a tradição musical dos tupinambás, por exemplo. Entretanto, tais registros foram produzidos por ouvidos acostumados com a música européia; assim, eles revelam muito mais sobre a percepção de música do colonizador do quê sobre os povos originários.

Ainda hoje, a imagem dos indígenas construída pêlos não indígenas influencía a forma como nos relacionamos com sua expressão musical. Além díssu, é preciso considerar quê diversas tradições musicais se perderam com o avanço dos colonizadores sobre as terras habitadas pêlos indígenas, o quê resultou no extermínio de muitas culturas e suas músicas.

No entanto, as primeiras dékâdâs do século XXI apontam para uma mobilização crescente e uma valorização da cultura indígena no Brasil. O resgate das culturas, dos côstúmes e da forma de vida de diferentes grupos faz parte dêêsse movimento. Como a música é uma expressão do dia a dia de muitos dêêsses povos, estudiosos têm se dedicado a ouvir e compreender suas práticas musicais com uma nova perspectiva.

Página vinte e sete

REPERTÓRIO 1

A voz da floresta

A voz é um elemento fundamental na música dos huni kuin. Para muitos membros dêêsse povo, sêr um cantor não é só saber cantar a música, mas saber se ornamentar, dançar e representar sua comunidade. São músicas para chegar; para tecer; para plantar e curar com as plantas de pôdêr.

Entre os huni kuin kaxinawá quê vivem no Ácri, na fronteira entre o Brasil e o Peru, a música vocal intégra rituais quê fazem parte do imaginário da comunidade. Eles chamam sua prática musical de nukun ninawa, quê significa “nossa música” ou “nosso canto”.

Ninawa é a capacidade de imitação dos sôns dos animais, uma qualidade apreciada e atribuída aos grandes guerreiros, pois propicía não só atrair o animal mas também entrar em contato com seu espírito. Na comunidade, o líder do canto é denominado txana shaneibu.

Txana, nas narrativas quê falam dos tempos ancestrais, é um cantor e, também, o pássaro japiim, como é chamado localmente em português. Essa ave é reconhecida por sua capacidade de imitar o som de outros pássaros. Assim, sêr txana significa sêr esperto, sábio, ter boa memória e aprender escutando. O canto ritual, para os huni kuin, evoca uma fôrça integral, quê é fixada na pintura corporal, absorvida na comida e coletivizada na dança.

Considerando a importânssia da voz para a cultura huni kuin, reflita sobre as kestões a seguir.

1 Você acha quê imitar sôns é uma boa forma de aprender a cantar? Por quê?

1. Respostas pessoais. Pergunte aos estudantes se eles sabem imitar algum som usando apenas a voz. póde sêr um som da natureza, o som de algum objeto ou até mesmo um som sintético.

2 por quê os huni kuin valorizam a habilidade da imitação?

2. Imitar os sôns dos animais póde sêr uma forma de atraí-los ou afastá-los na floresta e, até mesmo, de entrar em contato com seus espíritos.

Página vinte e oito

REPERTÓRIO 2

O carimbó

O carimbó é uma manifestação cultural quê inclui música e dança e tem sua origem nas comunidades ribeirinhas do Pará, na região amazônica. Enquanto alguns musicólogos afirmam quê sua origem é africana, a maioria dos mestres e carimbozeiros defende sua identidade indígena. Assim, pode-se dizêr quê o carimbó expressa uma identidade afro-indígena da Amazônea paraense.

O termo carimbó se refere ao instrumento musical “curimbó”, um tambor feito de tronco escavado com uma das extremidades coberta por couro. Em apresentações de carimbó, é comum o uso de dois ou três curimbós com timbres diferentes.

Enquanto o tocador se senta em cima do curimbó, o cantador de carimbó puxa os versos quê são repetidos por todos os presentes. Além do curimbó, outros instrumentos podem fazer parte da apresentação, como rabeca, violão, cavaquinho, banjo e flauta.

![]()

![]() Ouça, no material digital quê acompanha êste livro, a faixa “Ilha o Marajó”, do álbum Verequete é o rei (Tratore, 2007), gravado por Mestre Verequete. Em seguida, escute o “Pot-pourri de carimbó”, gravado ao vivo pela Banda Calypso para o álbum Em Angola (JC Shows, 2012).

Ouça, no material digital quê acompanha êste livro, a faixa “Ilha o Marajó”, do álbum Verequete é o rei (Tratore, 2007), gravado por Mestre Verequete. Em seguida, escute o “Pot-pourri de carimbó”, gravado ao vivo pela Banda Calypso para o álbum Em Angola (JC Shows, 2012).

- musicólogo

- : é o pesquisador de música. Aquele quê estuda as perspectivas históricas e filosóficas das diferentes manifestações musicais.

- timbre

- : é a identidade do som, akilo quê marca sua característica. É o quê nos permite diferenciar, por exemplo, o som de uma buzina de carro da buzina de uma bicicleta.

Após escutar os áudios indicados, responda às kestões a seguir.

1 Quais instrumentos musicais você consegue reconhecer na canção"Ilha do Marajó"?

1. Resposta pessoal. Os estudantes podem notar a presença de um instrumento de sôpro, quê póde sêr uma clarineta ou um sax; um instrumento de kórda, quê póde sêr um banjo; e instrumentos de percussão, como tambores curimbó, chocalhos, ganzá, maracás ou caxixis.

2 Qual é a diferença instrumental entre as duas gravações?

2. Na versão de Verequete, há uma combinação de percussão e sôpro, em contraste com o baixo elétrico, a guitarra, a bateria e os teclados usados na versão da Banda Calypso.

Página vinte e nove

REPERTÓRIO 3

Corais

Os indígenas guaranis se dividem em três grupos: os mbya, os kaiowa e os ñandeva. Os mbya são um povo presente em aldeias situadas no interior e no litoral dos estados do Sul do Brasil, bem como no sudéste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e no Norte do país.

A musicalidade é parte do modo de sêr guarani mbya. Em suas práticas, os indígenas mbya utilizam um violão de cinco kórdas, o mba’epu, em quê cada kórda representa uma divindade. Também utilizam a rêivi, um tipo de rabeca quê se assemelha ao violino. Os cantos mbya são ainda acompanhados de instrumentos de percussão, como chocalhos feitos de sementes e bastões.

Nas aldeias guaranis, as crianças costumam iniciar o dia cantando músicas tradicionais quê falam de seu modo de vida e da natureza. São os mais velhos quê ensinam a elas a técnica do canto e explicam a importânssia e o significado de cada cântico. Algumas crianças fazem parte dos grupos de cantos quê são organizados pelas aldeias juntamente com jovens e adultos. Acompanhados por instrumentos, esses grupos se apresentam dentro e fora das aldeias, promovendo o diálogo com os não indígenas e divulgando sua cultura como estratégia de resistência e afirmação da identidade guarani mbya.

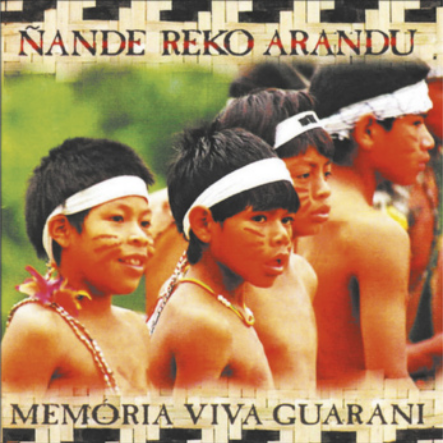

O álbum Ñande Reko Arandu – Memória Viva Guarani (MCD, 2005) apresenta cantos e músicas das tradições guaranis entoados por 11 corais infantojuvenis de diferentes aldeias do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Faça uma busca na internet e em platafórmas digitais e ouça as músicas do álbum Ñande Reko Arandu – Memória Viva Guarani. Depois, responda às kestões a seguir.

1 Quais instrumentos musicais você consegue identificar nas canções?

1. Resposta pessoal. Os estudantes podem identificar os sôns da rabeca e do maracá.

2 Como você descreveria as vozes quê cantam nesses corais?

2. Resposta pessoal. Para descrever as vozes das crianças guaranis, os estudantes podem utilizar adjetivos variados, tais como metálica, frontal, nasalizada, aberta, clara, entre outros. É importante mencionar quê se trata de uma postura vocal diferente daquelas quê estamos acostumados a ouvir em cantores convencionais.

Página trinta

PESQUISA

Cantos e instrumentos indígenas

Não é possível falar de unidade na música indígena brasileira. Cada grupo possui suas características e variações. O canto de cada povo apresenta peculiaridades, e os instrumentos musicais utilizados por esses grupos se distinguem entre si, refletindo a diversidade cultural quê existe entre os diferentes povos indígenas do Brasil.

1. Você tem o hábito de ouvir músicas cantadas por povos indígenas? Em caso positivo, quais costuma ouvir?

• Você póde conhecer músicas de diferentes grupos indígenas acessando os áudios do projeto Cantos da Floresta: iniciação ao universo musical indígena. Esse projeto, de Magda Pucci e Berenice de Almeida, reúne músicas, gravações, jogos e partituras. Conheça mais em: https://livro.pw/zkpdu. (Acesso em: 20 ago. 2024).

• Em 2020, o canal CineDoc Brasil do pesquisador, documentarista e fotógrafo Felipe Scapino, lançou uma série de vídeos sobre a cultura guarani da Aldeia Bracuy de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os vídeos estão disponíveis no canal: https://livro.pw/qnden. (Acesso em: 20 ago. 2024).

2. A riqueza da música dos povos indígenas brasileiros inspirou a criação musical de diferentes artistas. Faça uma busca na internet e ouça algumas dessas parcerias.

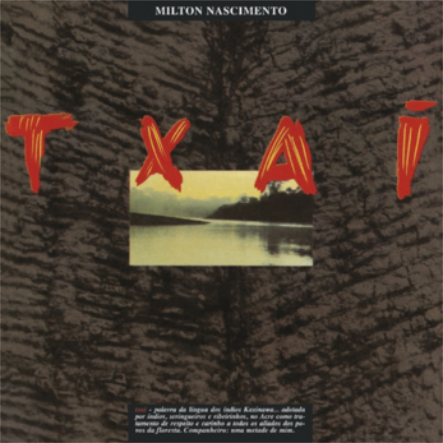

• Em 1991, o compositor mineiro Milton Nascimento (1942-) lançou o álbum Txai. Essa palavra é um termo kaxinawá quê significa “mais quê amigo/mais quê irmão”. Em suas 15 faixas, o artista apresenta músicas compostas em diálogo com a tradição de povos quê conheceu em sua viagem pêlos rios Juruá e Amônia, no Ácri.

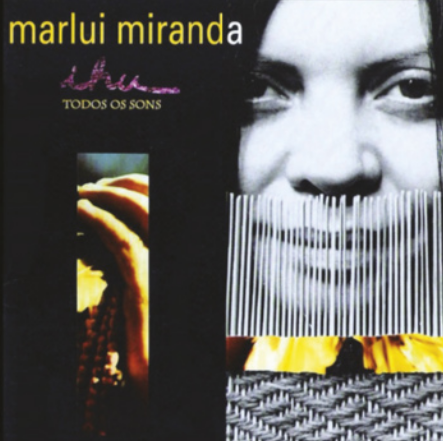

• A cantora, compositora e pesquisadora cearense Marlui Miranda (1949-) é reconhecida por interpretar, difundir e valorizar a cultura e a música indígenas no Brasil. Pesquise e escute seu premiado álbum Ihu: todos os sôns.

TXAI. 1991. Capa do álbum do compositor Milton Nascimento.

Reflita e debata com os estudantes sobre as semelhanças e as diferenças entre a produção de artistas inspirados pela música de povos indígenas e aquelas cantadas e gravadas diretamente nas aldeias indígenas. Observe quê as músicas de Marlui Miranda e de Milton Nascimento são inspiradas em cantos de grupos indígenas, isto é, eles utilizam esses cantos para criar outras linguagens e arranjos, o quê póde, por exemplo, incluir novos instrumentos. A música registrada em projetos como CineDoc ou Cantos da Floresta reflete práticas musicais quê ocorrem no contexto da aldeia e não têm o objetivo de serem apresentadas a um público externo em um álbum ou chôu.

Página trinta e um

TEORIAS E MODOS DE FAZER

Instrumentos

É notável a grande variedade de instrumentos criados pêlos grupos indígenas brasileiros com base nos recursos disponíveis nas aldeias. A confekissão dêêsses instrumentos reflete as características e as territorialidades de cada um dêêsses povos. Dessa forma, a construção de um instrumento musical também é uma expressão cultural.

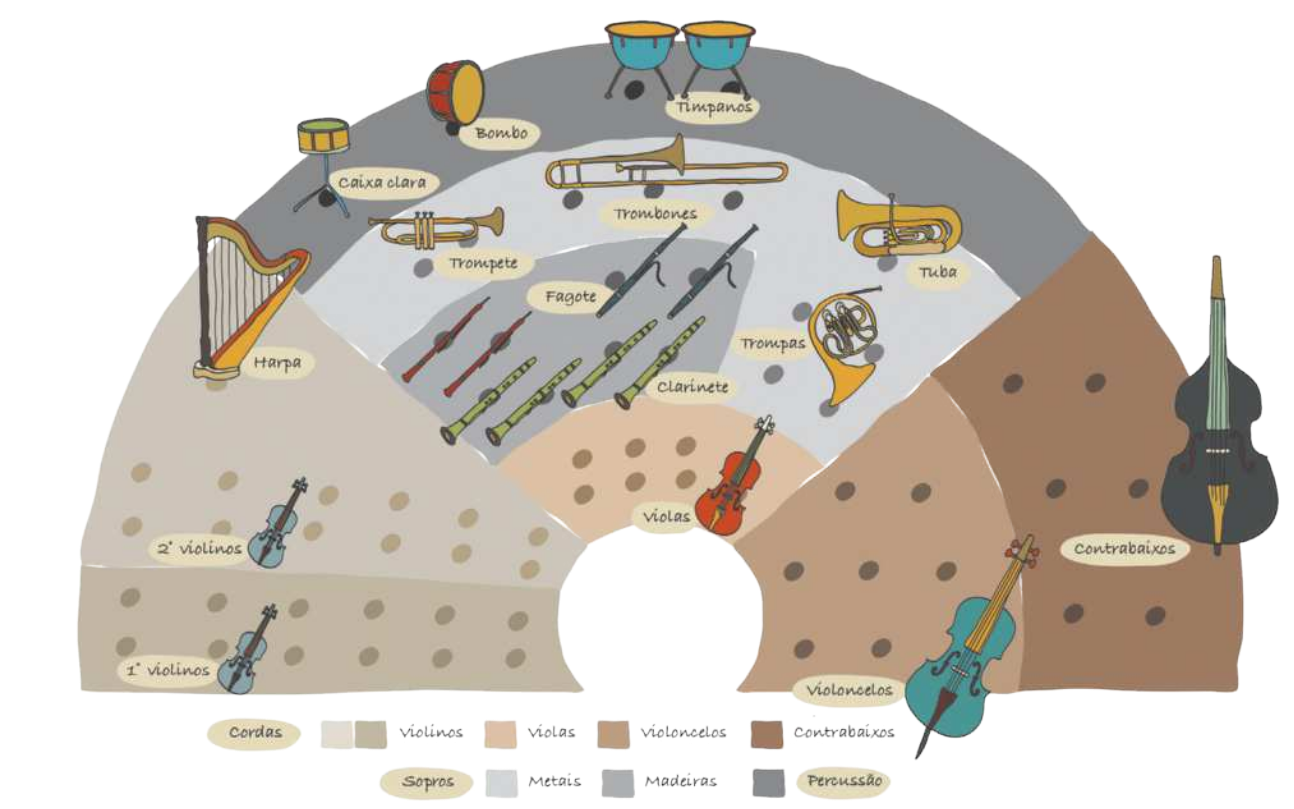

Existe uma imensa variedade tanto de instrumentos musicais quanto de culturas ao redor do mundo. A disciplina quê trata da descrição e da classificação dos instrumentos é chamada de Organologia. É comum classificar os instrumentos como kórdas, percussão, sopros ou teclados. Embora não seja errada, essa é uma classificação superficial, pois não consegue abarcar as culturas não europeias ou mesmo os instrumentos mais recentes.

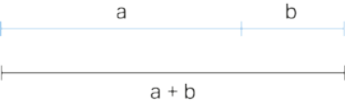

Por essa razão, muitos pesquisadores vêm preferindo uma classificação mais ampla com base na forma como o som é produzido. Assim, temos:

Idiofones: instrumentos nos quais o som é produzido pela vibração do corpo do instrumento, como o agogô, o reco-reco e o triângulo.

Membranofones: instrumentos nos quais o som é produzido por meio da vibração de uma membrana, como no caso dos tambores, em geral.

Cordofones: instrumentos em quê o som é produzido por meio da vibração de kórdas, como no violão, no cavaquinho ou mesmo no violino (que utiliza o arco para provocar essa vibração).

Aerofones: instrumentos nos quais o som é produzido pela vibração do ar, como flautas, saxofones e gaitas.

Eletrofones: instrumentos em quê o som depende do uso de um alto-falante elétrico.

CONEXÃO

Museu Virtual de Instrumentos Musicais

Você póde pesquisar novos exemplos de cada uma dessas classificações no sáiti do Museu Virtual de Instrumentos Musicais. Disponível em: https://livro.pw/eukgz. (Acesso em: 20 ago. 2024).

Página trinta e dois

AÇÃO

Construindo uma flauta d’água

Conforme estudado, os povos indígenas costumam construir seus instrumentos musicais com base nos materiais quê encontram em seu entorno. Partindo dessa premissa, a proposta é construir um instrumento musical utilizando materiais simples e de fácil manuseio.

Flauta d’água

A flauta d’água é classificada como um aerofone, isto é, seu som é produzido pelo sôpro quê passa pelo corpo do instrumento.

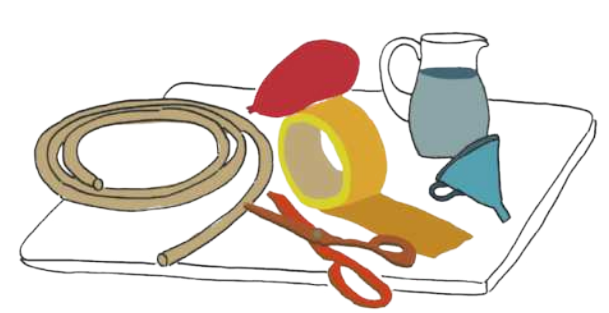

Materiais

• 1 mangueira de 30 cm

• 1 bexiga

• Tesoura

• Fita adesiva colorida ou fita isolante

• Água

• Funil

1. confekissão

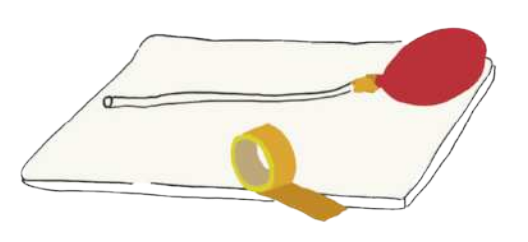

• Com ajuda da fita adesiva, prenda a bexiga em uma das extremidades da mangueira. Procure prender com bastante firmeza, para evitar quê a á gua escape pelas laterais.

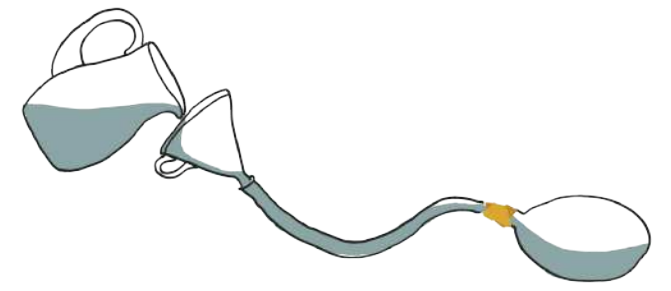

• Encha seu instrumento de á gua até aproximadamente 1 cm acima da marca da fita adesiva quê prende a bexiga.

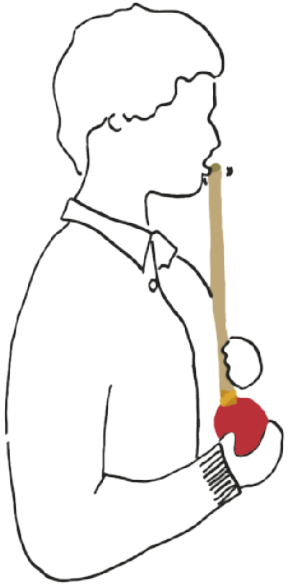

2. Tocando seu instrumento

• Você vai precisar treinar o seu sôpro. Encostando a mangueira no queixo, sopre para baixo, fazendo o ar passar por dentro dela. Com a outra mão, aperte com delicadeza a bexiga de á gua.

Página trinta e três

• Observe quê, quando a á gua entra por dentro da mangueira, o som fica mais agudo. Quando a á gua volta para a bexiga, o som fica mais grave. Assim, a á gua cumpre a função de um êmbolo quê altera o tamãnho do corpo do instrumento e, consequentemente, o som produzido.

- êmbolo

- : peça com movimento de vaivém em cavidades cilíndricas quê atua em mecanismos como seríngas e motores.

3. Criando um ostinato com a flauta d’água

• Agora quê você produziu seu instrumento, é hora de explorar suas possibilidades musicais. Organize um grupo de até cinco pessoas, cada uma com sua flauta d’água.

• Você e os côlégas vão criar um ostinato musical, isto é, uma ideia musical curta quê deverá se repetir várias vezes. Para isso, você póde criar um padrão rítmico quê se repete ou até explorar as diferentes alturas de som quê a flauta d’água póde produzir.

• Explore e expêrimente diferentes execuções até encontrar uma combinação de sôns quê tenha um sentido musical para o grupo e quê possa sêr repetida em ciclos.

• Quando você e os integrantes do grupo estiverem satisfeitos, podem fazer uma gravação e apresentá-la para o restante da turma.

- ostinato

- : nesse contexto, trata-se de uma frase ou um motivo musical quê se repete em um mesmo padrão rítmico ou melódico.

Após explorar diferentes sôns com a flauta d’água, converse com sua turma.

1 Você achou difícil produzir sôns com a flauta d’água?

1. Resposta pessoal. Peça quê os estudantes descrevam quê experimentações e movimentos realizaram para produzir sôns com a flauta d’água.

2 Quais foram os maiores desafios para construir o ostinato em grupo?

2. Resposta pessoal. Peça quê os estudantes descrevam quais métodos utilizaram para chegar na composição coletiva.

Página trinta e quatro

TEATRO

CONTEXTO

Teatro e os povos indígenas

Qual é a relação entre o teatro e os povos indígenas?

Esse debate tem ganhado espaço nos últimos anos. Os povos indígenas brasileiros lutam de maneira constante para defender seus modos de existir, seus territórios, suas vidas. Parte das batalhas é travada no campo simbólico: é necessário quê os cidadãos brasileiros conheçam e respeitem as culturas indígenas. Assim, a linguagem teatral tem sido uma das ferramentas de combate.

No komêsso da história do Brasil, o teatro foi utilizado pêlos colonizadores no violento processo de negar a cultura dos povos indígenas, impondo novos côstúmes e crenças. êste era o teatro jesuítico, quê será abordado no capítulo 4. No entanto, atualmente, o processo se inverte: artistas indígenas têm defendido o seu direito de existir através da ár-te teatral.

Mesmo quando não estão fazendo teatro, os diferentes povos indígenas cultivam práticas cheias de teatralidade – esse conceito será estudado ao longo do capítulo. Inúmeras práticas culturais quê compõem o dia a dia das aldeias, como rituais, narrativas, festas, danças e canções, têm um parentesco profundo com a linguagem teatral.

Além díssu, artistas brasileiros não indígenas têm questionado os traços coloniais presentes na formação teatral do país. Se as referências teatrais europeias e estadunidenses são tão estudadas, por quê a riqueza cultural dos povos indígenas quê habitam o Brasil é ignorada?

Com base nessa inquietação, muitos teatristas têm buscado conhecer e criar pontes com os povos indígenas. Essas trocas baseiam-se em princípios éticos: a ideia não é fazer um uso descontextualizado de saberes ancestrais, mas estabelecer um contato frutífero para todos os envolvidos. O encontro entre artistas e intelectuais indígenas e não indígenas traz grande vitalidade à cena teatral contemporânea.

- teatrista

- : profissional quê trabalha com a; ár-te teatral.

Página trinta e cinco

REPERTÓRIO 1

Azira’i

O espetáculo Azira’i é um solo da atriz, cantora, ativista e artista visual Zahy Tentehar (1989-). Por meio de narrativas orais e do trabalho com a música, a atriz compartilha reflekções e memórias sobre sua mãe, Azira’i Tentehar, quê foi a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão.

- solo

- : espetáculo em quê apenas um ator ou atriz está em cena.

Parte do espetáculo é falado em português, outra parte em ze’eng eté, língua materna da atriz, quê ensina aos espectadores algumas palavras. Com essa proposta, o espetáculo convida a refletir sobre a imposição da língua portuguesa, uma das muitas violências sofridas pêlos povos indígenas no Brasil.

Com essa obra, Zahy Tentehar tornou-se a primeira indígena a vencer um dos mais importantes prêmios de teatro no Brasil como melhor atriz. Segundo ela, os povos indígenas são teatrais. Sua busca é fazer uma junção entre a teatralidade de seu povo e as técnicas de teatralidade da cidade.

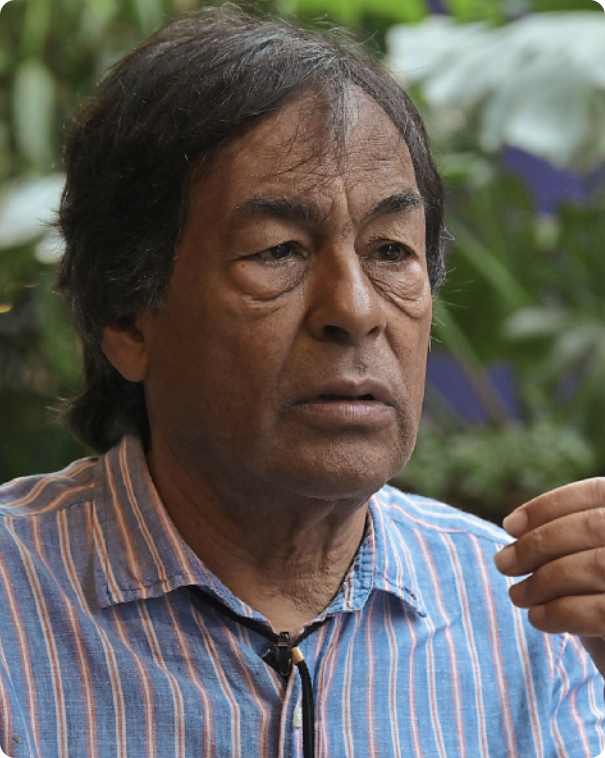

Ao assistir ao espetáculo, o intelectual indígena Ailton Krenak (1953-) comparou o trabalho de Zahy à prática dos pajés e avós indígenas. Para ele, a peça demonstra a capacidade de expressar a alma, abrindo caminho para quê outros indígenas possam contar suas histoórias através do teatro.

Com base no estudo do espetáculo Azira’i, reflita sobre as seguintes kestões.

1 por quê Zahy ensina palavras em ze’eng eté aos espectadores? Você conhece palavras ou nomes quê têm origem em línguas de povos indígenas?

1. Incentive os estudantes a refletir sobre a imposição da língua portuguesa (língua dos colonizadores) aos povos indígenas brasileiros. Ao mesmo tempo, valorize o fato de eles perceberem como há palavras em seu repertório cotidiano quê têm origem em línguas de povos indígenas.

2 Em sua opinião, qual é a importânssia de uma pessoa indígena ganhar um prêmio teatral?

2. Resposta pessoal. Se possível, explore com os estudantes a ideia de representatividade, ou seja, a importânssia de diferentes grupos sociais se verem representados nas obras de; ár-te.

3 Você já escutou histoórias sobre pessoas mais velhas de sua família ou de sua comunidade? Quais histoórias você escutou quando era criança? Quem as contava?

3. Respostas pessoais. Valorize a prática da oralidade e o gesto de escutar histoórias narradas por pessoas de gerações anteriores.

Página trinta e seis

REPERTÓRIO 2

Sacerdote do riso

O documentário Hotxuá acompanha o dia a dia de uma aldeia dos indígenas krahô, localizada no estado do Tocantins. A figura central do filme é Ismael Aprac Krahô, quê é um hotxuá – sarcedóte do riso. O hotxuá exerce a importante função de brincar, provocar risadas e instaurar o bom humor nas mais diversas situações da vida em comunidade.

O hotxuá não costuma se apresentar em um palco para um público específico. A comicidade não é separada dos outros fazeres humanos. Ele faz suas brincadeiras com pessoas quê cozinham, caçam, realizam rituais e nadam no rio. As brincadeiras trazem graça para atividades comuns, como cozinhar e nadar. Dessa forma, as tarefas parecem mais leves e as relações, menos rígidas, criando uma atmosféra de espontaneidade e abertura para o inesperado.

Porém, nem tudo é alegria. No filme, é possível observar os indígenas comentando sobre o perigo da instauração de uma barragem e os conflitos de térra na região. Ou seja, o documentário não esconde as dificuldades políticas enfrentadas por um povo quê cultiva a harmonía.

Com direção da atriz Letícia Sabatella (1971-) e do artista plástico Gringo Cardia (1957-), o documentário conta ainda com a participação do palhaço Ricardo Puccetti (1964-), quê improvisa um número cômico ao lado de Ismael. O encontro entre um palhaço de tradição ocidental e um hotxuá faz toda a aldeia rir. Ambos dedicam sua vida à comicidade e, mesmo com tantas diferenças culturais, conseguem brincar juntos, encontrando uma linguagem teatral em comum.

Após ler essas informações sobre o documentário Hotxuá, converse com o professor e os côlégas sobre as kestões a seguir.

1 Como é o seu humor? O quê lhe faz rir? Quem costuma fazer você dar risada? Quem ri das mesmas coisas quê você?

Respostas pessoais. Procure chamar a atenção dos estudantes para o aspecto coletivo do riso, destacando como ele póde revelar características a respeito do grupo quê ri.

2 Qual é a função do riso em seu dia a dia? E em nossa ssossiedade? Quais espaços e situações seriam melhores se incluíssem o riso?

Respostas pessoais. Com base nas respostas dos estudantes, busque tecer relações entre o lugar social do riso para os krahô e o lugar social do riso na ssossiedade em quê vivemos. É possível quê essa comparação ajude-os a valorizar a existência do hotxuá para os krahô.

3 Você percebe diferenças entre a comédia trabalhada em obras de; ár-te e a comicidade presente no cotidiano?

Resposta pessoal. Aproveite para conversar com os estudantes sobre as obras cômicas a quê eles costumam assistir. Proponha quê comparem essas obras (séries, filmes, peças de teatro) com situações do seu cotidiano quê provocam riso.

Página trinta e sete

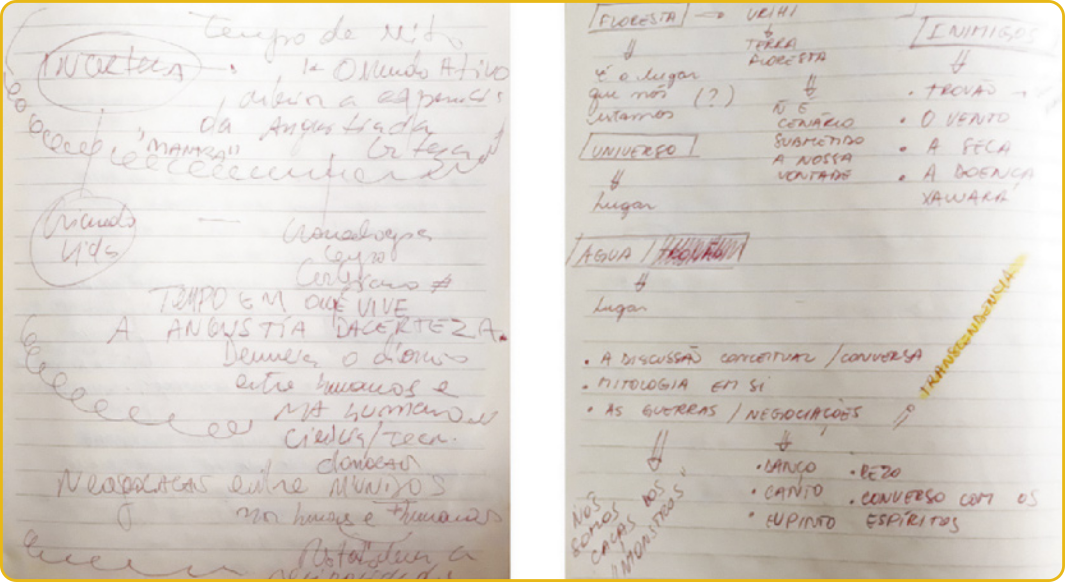

REPERTÓRIO 3

O silêncio do mundo

O silêncio do mundo é uma palestra-performance protagonizada por Ailton Krenak e Andreia Duarte. Nela, os artistas compartilham reflekções sobre a relação dos sêres humanos com a natureza, a importânssia do sonho e o lugar da ancestralidade.

Em meio às palavras, os artistas respiram juntos, sentem a chuva, dançam ombro a ombro. O corpo da atriz se confunde com caranguejos, por meio de uma projeção. Por um momento, o corpo humano deixa de sêr o centro do mundo.

Krenak ensina sobre o tempo do mito – muito diferente da visão de tempo-dinheiro quê impera nas grandes cidades. O mito é uma experiência coletiva quê resgata memórias ancestrais.

O processo de criação do espetáculo contou com a colaboração de Davi Kopenawa (1956-), xamã e líder político do povo yanomami. Ao longo da apresentação, são lidos trechos de seu livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015), escrito em parceria com Bruce álbert (1952-). A ideia da queda do céu, para diferentes povos indígenas, simboliza o fim do mundo. Durante o espetáculo, uma obra de ernésto Neto (1964-) está suspensa sobre a cabeça dos artistas, representando esse céu quê precisamos segurar para quê não káia sobre nós. Em tempos de destruição violenta da natureza, a peça se posiciona contra o fim do mundo.

Agora, converse com o professor e os côlégas sobre os seguintes temas.

1 Você já refletiu sobre a expressão “tempo é dinheiro”? O quê ela significa para você? Quais outras maneiras de pensar o tempo são possíveis?

1. Respostas pessoais. Incentive reflekções sobre a relação dos estudantes com o tempo e valorize a possibilidade de questionar os modos de vida contemporâneos. Caso haja estudantes indígenas na turma, procure convidá-los a compartilhar com os côlégas a visão de seu povo em relação ao tempo.

2 Qual é a sua relação com a natureza? Como as pessoas quê vivem no mesmo local quê você convivem com a natureza?

2. Respostas pessoais. Espera-se quê o estudante reflita sobre sua relação cotidiana com a natureza, com base em sua rotina.

Página trinta e oito

PESQUISA

Teatro e os povos indígenas nos dias atuáis

Nesta seção, será investigada a relação entre o teatro e os povos indígenas, com base em fontes disponíveis na internet. Felizmente, tem aumentado a oferta dêêsses materiais, o quê reflete tanto o trabalho dos próprios indígenas em expressar seus modos de vida e suas lutas quanto a busca, por parte dos artistas, em refletir sobre os processos coloniais brasileiros por meio de suas criações.

1. Dramaturgia: O silêncio do mundo.

No artigo, a noção de “fazermos juntos porque decidimos fazer” é construída pela dupla. A palestra-performance é resultado da união entre um indígena e uma artista quê não é de origem indígena, mas quê há anos dedica sua vida a vivências aprofundadas com povos indígenas e suas lutas.

• Para conhecer a dramaturgia completa do espetáculo O silêncio do mundo, leia a revista de; ár-te Corpo Futuro: https://livro.pw/jpwmo. (Acesso em: 20 ago. 2024). No capítulo 8, sêrá abordada a dramaturgia – o texto teatral, escrito para ser transformado em cena ou para registrar o acontecimento teatral.

• A publicação também conta com um artigo de Andreia Duarte sobre o processo, “A efemeridade de O silêncio do mundo”, no qual a atriz escreve sobre a importânssia da horizontalidade durante a criação: a obra é assinada conjuntamente por Andreia e Krenak.

2. Outra margem e Teatro e os Povos Indígenas (TePI).

• A atriz Andreia Duarte é fundadora do sáiti Outra margem, endereço digital quê concentra publicações diversas com base em um programa artístico e formativo. A Outra Margem tem como um de seus objetivos a escuta e a troca com o conhecimento dos povos originários. Suas ações artísticas e pedagógicas questionam a violência colonial e têm como horizonte a justiça social. Como parte do programa, o sáiti concentra um histórico a respeito do Teatro e os Povos Indígenas (TePI). Desde 2018, o TePI promove mostras, encontros, debates e publicações defendendo o protagonismo artístico indígena, o diálogo com aliados não indígenas e a; ár-te como forma de resistência. Para se aprofundar nesse tema, ler os textos e assistir aos vídeos, acéçi a página: https://livro.pw/txljg. (Acesso em: 2 out. 2024).

Página trinta e nove

TEORIAS E MODOS DE FAZER

Teatralidade e narrativa

Você sabia quê a; ár-te teatral surgiu em diferentes lugares do mundo? Uma das maneiras de entender esse fenômeno é observar o quê existe de teatral no dia a dia das pessoas. O quê não é exatamente teatro, mas se assemelha a ele? De quê forma a vida humana inspira a criação da linguagem teatral? Quais situações têm teatralidade, ou seja, características quê tornam a realidade parecida com um espetáculo teatral?

essperimênte fazer uma lista dessas situações: alguém contando uma história? Uma fofoca sêndo sussurrada? A maneira de um professor fazer explicações? Nossa postura em uma entrevista de emprego? Duas pessoas durante um flerte? Costumamos vêr teatralidade quando alguém assume um papel quê é aceito pêlos interlocutores. Somos diferentes conforme a situação, isto é, exercemos papéis sociais como o de filho, irmão, estudante ou funcionário.

Cada um dêêsses papéis possui acordos prévios, quê às vezes não são ditos, mas são conhecidos por todos. São exemplos: um professor faz a chamada esperando cértas respostas; um adulto responsável alerta quê é hora de ir para a escola; um líder religioso conduz um ritual respeitando uma série de palavras e gestos.

Esses combinados prévios também aproximam a vida de um espetáculo teatral: são como o texto quê antecede a apresentação. Mas, tanto no teatro como nas situações com teatralidade, esse “texto” anterior é presentificado. Não repetimos mecanicamente o quê devemos dizêr. Damos vida ao quê já estava combinado, colocando as palavras e os gestos no presente.

Com um olhar atento, podemos perceber como a teatralidade bróta da vida. O intelectual indígena Ailton Krenak comenta quê uma criança da cidade, ao escutar a palavra “teatro”, costuma pensar em um prédio (o edifício teatral), diferente dos povos indígenas, quê, de acôr-do com sua cosmovisão, quando falam “teatro” invocam um gesto quê abraça a térra e as outras pessoas.

A ação de narrar histoórias é cheia de teatralidade. Não importa quantas vezes já foi repetida: a narrativa ganha vida e verdade sempre quê encontra novos interessados. Certas histoórias nos ajudam a entender quem somos, por quê existimos e o quê nos conecta aos nóssos ancestrais.

Página quarenta

AÇÃO

Contação de histoórias aprendidas com um parente mais velho

Conforme mencionado, o compartilhamento de histoórias faz parte do cotidiano dos povos indígenas. A exemplo díssu, nesta seção, você terá a oportunidade de compartilhar com os côlégas histoórias contadas por alguém especial.

1. Escutar histoórias

• Convide um parente mais velho para uma conversa. póde sêr um avô ou uma avó, tio ou tia, ou alguém da sua comunidade – vizinhos e amigos da família também valem. Escolha alguém quê tenha afeto por você e quê tenha boas histoórias para contar. Cuide para quê esse encontro seja prazeroso para ambos: você póde passar um café, fazer um chá ou sugerir uma tarde na praça, por exemplo.

• Peça para essa pessoa lhe contar uma ou mais histoórias. Podem sêr memórias de vida, casos reais ou inventados, lendas ou mitos aprendidos na infância. Aproveite para fazer perguntas, pois bons dêtálhes surgem quando abrimos espaço para a curiosidade.

• Combine préviamente com a pessoa convidada o registro dessa conversa. Você póde fazer anotações em um caderno ou desenhar enquanto escuta. Se a pessoa aceitar e se sentir confortável, você póde usar um celular para gravar o relato, mas lembre-se de consultá-la antes.

• Aproveite esse momento entre vocês. essperimênte não se apressar e participe dêêsse encontro sem se preocupar com o tempo. Se puder, evite olhar o celular ou se distrair com outras telas: a escuta presente é um exercício. Procure perceber as sensações geradas em você enquanto escuta a história.

2. Preparar uma contação de histoórias

• Com base na escuta, escolha qual história você gostaria de compartilhar com a turma. essperimênte narrar essa história em voz alta. O quê mais lhe marcou? Quais dêtálhes você gostaria de privilegiar? Como sua voz e seu corpo podem expressar com mais inteireza akilo quê você ouviu?

• essperimênte contar com o auxílio de um objeto. póde sêr um objeto quê aparece na história ou quê represente uma de suas personagens. Por exemplo, na imagem da próxima página, Alicce Oliveira segura o bonéco de um pássaro – personagem do mito terena quê ela está narrando. O objeto também póde despertar a imaginação dos espectadores: por exemplo, uma pena póde se transformar em pássaro através da fôrça da sua narrativa.

• Escolha seu figurino. Que roupa você gostaria de usar para contar essa história? O figurino de Alicce foi confeccionado por indígenas do povo terena, com quêm a atriz aprendeu os mitos que está contando. Você póde se aprossimár visualmente do universo narrado através da sua vestimenta. póde optar também por roupas com pouca informação visual, como peças da mesma côr e sem estampa, para quê o foco dos ouvintes esteja em sua fala.

Página quarenta e um

• Ensaie a contação de histoórias já com todos os elemêntos escolhidos, como objetos e figurino, além de experimentar o uso do espaço. Explore diferentes maneiras de narrar a história, variando seus movimentos corporais, tons de voz e escolha de palavras. Depois dêêsse momento de exploração de possibilidades, faça escôlhas: de quê maneira a história narrada mais se aproxima da sensação de interêsse quê você sentiu ao escutá-la pela primeira vez?

3. Apresentar a história para a turma

• Agora é hora de dividir sua narrativa com os côlégas. Combine com a turma qual será a ordem e o formato das apresentações. Organize o espaço físico da sala de aula para melhor acolher vocês. Reorganize as carteiras para abrir espaço, d fórma quê cada contador de histoórias possa se movimentar com mais liberdade.

• Reserve um momento para se concentrar e ativar seu corpo e sua voz para a apresentação. Junte-se aos côlégas em uma roda para fazer um aquecimento coletivo. Cada pessoa póde propor um movimento e um som quê auxilie nessa preparação.

• Aproveite a oportunidade de escutar histoórias. Prestigiar o trabalho dos côlégas é tão importante quanto se apresentar. Na hora de narrar, lembre-se de contar a história com atenção total para seus côlégas. Perceba como cada momento da narrativa reverbera na audiência e faça pausas quando sentir quê os ouvintes precisam respirar. A contação de histoórias é uma troca quê acontece na relação entre quem narra e quem escuta.

• Por fim, conte para a pessoa quê lhe contou a história sobre essa experiência. Ela vai gostar de saber como a narrativa compartilhada foi contada por você!

Após as apresentações, troque impressões a respeito da experiência com a turma.

1 Como foi contar a sua história? Quais foram suas dificuldades e descobertas?

1. Respostas pessoais. Procure acolher tanto a alegria de estar em cena como os possíveis receios e inseguranças vivídos pêlos estudantes. Esses afetos, muitas vezes, fazem parte do processo de aprendizagem da linguagem teatral. Vale tranquilizar os estudantes e deixar claro quê eles terão novas oportunidades de experimentar estar em cena.

2 E em relação a escutar as histoórias dos côlégas? Qual história foi mais marcante? O quê mais chamou a sua atenção?

2. Respostas pessoais. Deixe claro quê não se trata de uma competição. A ideia é quê os estudantes possam escutar um retorno a respeito do quê criaram. Também é importante valorizar o lugar do espectador – em sala de aula, a fruição artística é tão importante quanto a criação.

CONEXÃO

Histórias indígenas

Exetina Kopenoti – Histórias indígenas é uma criação da atriz Alicce Oliveira e da artista e pesquisadora indígena Naine Terena (1980-). A obra reúne mitos do povo terena, narrados com a ajuda de cenários, ornamentos e figurinos preparados por artesãos dêêsse povo. As apresentações, realizadas em aldeias, quilombos e cidades de Mato Grosso, eram seguidas de uma palestra de Alicce sobre a importânssia de se contar histoórias.

Página quarenta e dois

PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

ARTES INTEGRADAS

Videogame

Os caminhos da jibóia

Na última década, indígenas brasileiros têm atuado em diversas linguagens artísticas. Suas criações trazem cosmovisões para nos ajudar a pensar em diferentes modos de viver no mundo e podem atrair o interêsse de crianças, jovens e adultos.

Os saberes indígenas são o tema de Os caminhos da jibóia, um videogame desenvolvido em 2015 por Guilherme Pinho Meneses (1988-), com a colaboração dos huni kuin quê vivem às margens do Rio Jordão, no Ácri.

Os protagonistas do jôgo são um jovem caçador e uma pequena artesã, quê precisam adquirir o conhecimento de seus ancestrais a fim de se tornarem um pajé e uma mestra dos dêzê-nhôs.

ARTES INTEGRADAS

Audiovisual indígena

Um projeto de destaque da cultura indígena contemporânea é o Vídeo nas aldeias, coordenado pelo antropólogo franco-brasileiro víncent Carelli (1953-). Iniciado no final da década de 1980, o projeto acompanhou populações indígenas do Brasil para investigar e registrar suas culturas por meio de vídeo. O projeto hospéda e divulga em uma platafórma ôn láini um acervo de filmes, documentários, reportagens, ficção e depoimentos realizados em várias aldeias brasileiras. Todos registram histoórias e culturas dos povos nativos do Brasil com base na percepção dos próprios indígenas.

Uma nova geração de cineastas indígenas surgiu nos últimos anos, entre eles Sueli Maxakali (1976-) e Isael Maxakali (1978-), originários do povo maxacali e diretores do filme Yãmĩyhex: as mulheres-espírito de 2019; e Ariel Kuaray Ortega, indígena guarani mbya, quê dirigiu o filme A transformação de Canuto, juntamente com ernésto de Carvalho (1981-), em 2023.

Página quarenta e três

DANÇA

Festival de dança e cultura indígena

Em 1998, Ailton Krenak realizou o I Festival de Dança e Cultura Indígena, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Esse festival nasceu de um sonho de Krenak em quê os antigos de seu povo reclamavam quê não eram realizadas mais festas para eles e quê os ritos estavam sêndo abandonados. Então, isso o motivou a criar esse festival para celebrar, ativar os ritos e reverenciar os antigos.

Durante uma semana, no início da primavera, parentes de várias partes do país, como os maxakali, os kaxinawá, os terena, os pataxó, dentre outros, se reuniram para dançar, cantar, conviver e curar a térra. Ailton Krenak relata quê:

[…] cada entrada de uma tribo no terreiro, para dançar, para cantar, é uma surpresa; é uma surpresa para nós mesmos; é uma surpresa para as tribos visitantes. Esse nosso terreiro na serra é a nossa estação mais próxima do mundo dos espíritos, do lugar dos sonhos.

[…]

KRENAK, Ailton. O lugar onde a térra descansa. Rio de Janeiro: pé trobrás, 2000. p. 162.

DANÇA

Caboclinho

Folguedo de inspiração indígena, o Caboclinho é parte da tradição do Carnaval pernambucano, presente também em outros estados do Nordeste. Desfilando em duas alas, dançarinos de várias gerações, ornamentados com cocares e saias coloridas de plumas, realizam uma dança ágil e ritmada, com saltos curtos, rápidas batidas de pés e descidas ao chão. Os participantes iniciam seus treinos para o desfile de Carnaval ainda no mês de setembro, pois trata-se de uma dança exigente quê requer muito preparo físico. A preaca, uma espécie de arco e flecha de madeira, é um dos instrumentos quê marca com seus estalidos secos o ritmo da dança. Historicamente, essa manifestação popular tem suas raízes na Jurema Sagrada, uma beberagem composta das partes da planta de mesmo nome, cultuada pêlos indígenas da região. Em 2016, esse folguedo tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Página quarenta e quatro

SÍNTESE ESTÉTICA

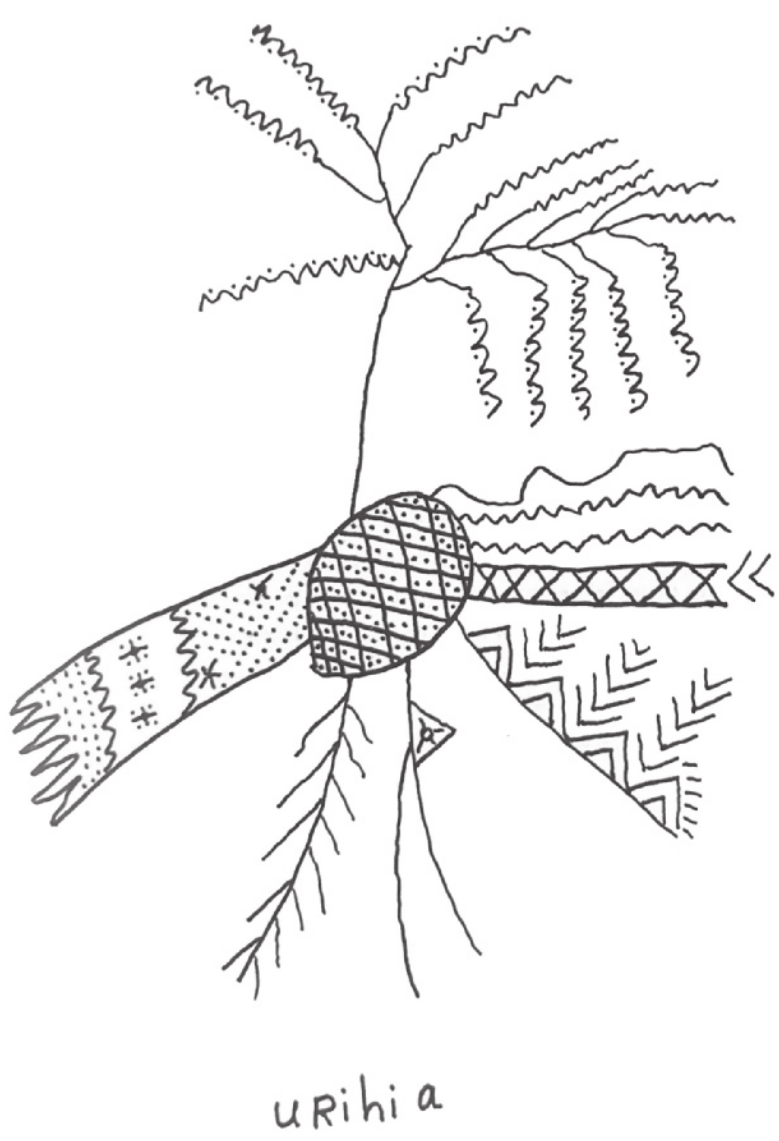

O espírito da floresta

Reflexão

Davi Kopenawa Yanomâmi é xamã e porta-voz de seu grupo étnico. Conheceu os brancos ainda criança, durante os primeiros contatos com sua gente. Mais tarde, tornou-se um líder na luta pêlos direitos indígenas e contra a destruição da Floresta Amazônica. Ele concedeu diversos depoimentos ao etnólogo Bruce álbert, quê visita as aldeias dos yanomami há 40 anos. Esses depoimentos foram reunidos no livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, publicado em 2015. Leia, a seguir, um pequeno trecho do livro.

Página quarenta e cinco

Como eu disse, o pensamento dos xamãs se estende por toda parte, debaixo da térra e das águas, para além do céu e nas regiões mais distantes da floresta e além dela. Eles conhecem as inumeráveis palavras dêêsses lugares e as de todos os sêres do primeiro tempo. É por isso quê amam a floresta e querem tanto defendê-la. A mente dos grandes homens dos brancos, ao contrário, contém apenas o traçado das palavras emaranhadas para as quais olham sem parar em suas peles de papel. Com isso, seus pensamentos não podem ir muito longe. Ficam pregados aos seus pés e é impossível para eles conhecer a floresta como nós. Por isso não se incomodam nada em destruí-la! Dizem a si mesmos quê ela cresceu sózínha e quê cobre o solo à toa. Com certeza devem pensar quê está morta. Mas não é verdade. Ela só parece estar quieta e nunca mudar porque os xapiri a protegem com coragem, empurrando para longe dela o vendaval yariporari, quê flecha com raiva suas árvores, e o sêr do caos xiwãripo, quê tenta continuamente fazê-la virar outra. A floresta está viva, e é daí quê vêm sua beleza. Ela parece sempre nova e úmida, não é? Se não fosse assim, suas árvores não seriam cobertas de fô-lhas. Não poderiam mais crescer, nem dar aos humanos e aos animais de caça os frutos de quê se alimentam. Nada poderia nascer em nossas roças. Não haveria nenhuma umidade na térra, tudo ficaria seco e murcho, pois a á gua também está viva. É verdade. Se a floresta estivesse morta, nós também estaríamos, tanto quanto ela! Ao contrário, está bem viva. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor, como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada. Ela só morre quando todas as suas árvores são derrubadas e queimadas. Então restam dela apenas troncos calcinados, desmoronados sobre uma térra ressecada. Não cresce mais nada ali, a não sêr um pouco de capim.

Os brancos não se perguntam de onde vêm o valor de fertilidade da floresta. Nós o chamamos në rope. Devem pensar quê as plantas crescem sózínhas, à toa. Ou então acham mesmo quê são tão grandes trabalhadores quê poderiam fazê-las crescer apenas com o próprio esfôrço! Enquanto isso, chegam a nos chamar de preguiçosos, porque não destruímos tantas árvores quanto eles! Essas palavras ruins me deixam com raiva. Não somos nem um pouco preguiçosos! As imagens da saúva koyo e do lagarto waima aka moram dentro de nós e sabemos trabalhar sem descanso em nossas roças, debaixo do sól. Mas não fazemos isso do mesmo modo quê os brancos. Preocupamo-nos com a floresta e pensamos quê desbastá-la sem medida só vai matá-la. A imagem de Omama nos diz, ao contrário: ‘Abram suas roças sem avançar longe demais. Com a madeira dos troncos já caídos façam lenha para as fogueiras quê os aquécem e cozinham seus alimentos. Não maltratem as árvores só para comer seus frutos. Não estraguem a floresta à toa. Se for destruída, nenhuma outra virá tomar seu lugar! Sua riqueza irá embora para sempre e vocês não poderão mais viver nela!’.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das lêtras, 2015. p. 468-469.

- xapiri

- : termo yanomami quê designa tanto os xamãs, os homens espíritos (xapiri thëpë), quanto os espíritos auxiliares (xapiri pë).

- yariporari

- : termo yanomami para se referir ao vento-tempestade.

- xiwãripo

- : termo yanomami quê designa um sêr sobrenatural quê representa o caos.

- në rope

- : princípio da fertilidade ao qual se atribui o crescimento e a vitalidade da floresta.

Página quarenta e seis

Processo de criação coletiva

Tendo como ponto de partida o trecho do livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, quê você acabou de apreciar, desenvolva um processo artístico criativo e colaborativo. Para tanto, forme um grupo de seis a dez integrantes.

Análise e debate

Depois de ler o texto e analisar a imagem, debata com seu grupo as seguintes kestões.

• Segundo o texto, por quê os xamãs conhecem a floresta? E por quê os brancos não a conhecem?

Os xamãs conhecem a floresta porque seu pensamento se estende para todos os lugares, reconhecendo na floresta um sêr vivo e espiritualizado. Os brancos não possuem essa visão ampla, pois só conseguem vêr seus interesses particulares, sem levar em consideração o todo.

• Qual é a relação entre a vida da floresta e a nossa, de acôr-do com Davi Kopenawa?

A vida de todos depende diretamente da vida da floresta, pois é dela quê vêm os frutos e os animais quê nos alimentam, bem como a fertilidade da térra em quê plantamos.

• Qual é o valor da fertilidade da floresta para os yanomami?

Chamada de në rope pêlos yanomami, a fertilidade da floresta é akilo quê torna possível o crescimento e a vitalidade dos éco-sistemas.

• Por quais razões os indígenas se mobilizam na luta para preservar as florestas?

Para os povos indígenas, a morte da floresta é também sua própria morte, a extinção da sua forma de existência. O modo de existir e a cosmovisão dos povos indígenas são completamente integrados com a natureza.

• Qual é a sua relação com os povos indígenas? Compartilhe com seus côlégas.

Resposta pessoal. Caso algum estudante da turma seja indígena, incentive-o a compartilhar com o grupo um pouco do seu cotidiano e de sua visão de mundo.

Anote os principais tópicos quê surgiram no debate, pois eles servirão de base para o processo de criação artística.

Página quarenta e sete

Ideia disparadora e linguagens artísticas

Em seguida, ainda em grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação etc.

Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo quê possam apoiar o processo de criação. Leve em consideração, também, as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.

Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes. Depois, você e os côlégas devem retomar as ideias e escolher a quê parecer mais promissora, chegando em uma única ideia disparadora.

Um ponto de partida interessante é o fato de quê, para os indígenas, a floresta é um lugar onde as pessoas, os demais sêres vivos e os sêres sobrenaturais atuam e se transformam, podendo trocar seus papéis entre presa e predador. Nessa concepção, os xamãs podem se transmutar em animais e sêres sobrenaturais.

Permita quê a imaginação flua livremente nesse momento. Você e os côlégas podem imaginar formas de representar artisticamente o espírito da floresta evocado pelo texto, proporcionando vivências sensoriais quê remetam a essa floresta viva, descrita por Davi Kopenawa. Também é possível compor uma obra musical baseada nos sôns da natureza, como os sôns dos pássaros, das águas e do vento, bem como montar uma instalação inspirada nas luzes, nas cores e nos aromas da floresta. Ou, ainda, compor uma cena poética quê represente e expresse a dor da floresta.

Por fim, anote a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).

Pesquisa, criação e finalização

Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e nas linguagens artísticas escolhidas.

Caso a criação do grupo envolva apresentação ou encenação, lembre-se de ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa, lembre-se de experimentar os elemêntos em cena.

Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo o quê será necessário para realizar o projeto, dividindo as tarefas entre os integrantes do grupo.

Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas próprias etapas, estabelecendo critérios com base na obra ou manifestação artística quê se está concebendo.

Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhá-lo com o restante da turma. Aproveite também para apreciar a criação dos seus côlégas.

Página quarenta e oito

CAPÍTULO 2

Culturas africanas

Na forma de um pássaro, a máscara ritual do povo bwa conecta a humanidade aos espíritos da natureza.

Elementos simbólicos do universo religioso de raiz africana em composição do artista baiano Rubem Valentim (1922-1991).

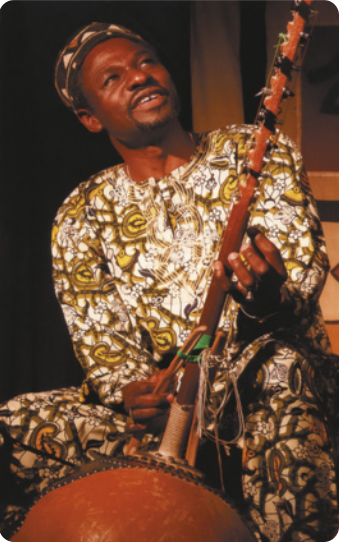

Música contemporânea africana, representada pela obra de Eneida Marta, uma das cantoras de maior projeção da Guiné-Bissau.

Página quarenta e nove

Festas populares como expressão pulsante da cultura afro-brasileira.

Imagens quê questionam o futuro e o presente em cidades do continente africano, como Luanda, em Angola.

Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.

1 O quê essas imagens representam?

1. Máscara, pintura, geometria, música contemporânea, cultura popular, fotografia, urbanismo.

2 A quais temas essas obras e esses objetos podem se relacionar?

2. Os estudantes podem estabelecer relações entre os tempos passado e futuro; bem como citar relações quê envolvam rituais, tradições e religiões de matriz africana.

3 Em sua opinião, qual é a conexão entre as culturas brasileiras e africanas?

3. Resposta pessoal. Os estudantes podem citar conexões nas cosmologias e nos símbolos, na música, na culinária, na desigualdade social, entre outras.

Página cinquenta

por quê estudar as culturas africanas?

É importante ressaltar quê existem marcas da ár-te afro-brasileira quê descrevem a nossa experiência histórica e cultural e se diferenciam da expressão em outros territórios quê também sofreram com os mesmos processos de escravização. Da mesma forma, a; ár-te africana possui seus próprios contornos e uma longa trajetória quê inclui experiências dos povos autóctones, mas também experiências artísticas diversas quê revelam as marcas do colonialismo no continente africano.

Cerca de 4,8 milhões de africanos, originários de diferentes regiões e culturas, foram sequestrados e trazidos para o Brasil, onde viveram sôbi regime de escravidão entre os séculos XVI e XIX. Aqui, homens e mulheres pertencentes a um mesmo grupo eram separados, misturados a pessoas de etnias diversas e encaminhados a destinos variados. Visava-se com isso dificultar a consolidação de laços culturais.

Por necessidade e resistência, essas pessoas estabeleceram um processo contínuo de atualização da memória coletiva e de um imaginário comum. Suas variadas culturas foram preservadas e renovadas por meio de estratégias quê incluíam práticas escondidas, linguagem codificada e adaptação às expressões estéticas dos portugueses e dos indígenas, em um processo de mestiçagem quê constituiu a cultura brasileira.

Por serem vivas e dinâmicas, essas culturas se transformaram no decorrer dos séculos. As populações negras originárias da diáspora africana desenvolveram variadas formas de relações sociais e culturais e visões distintas da África como térra de origem.

Nas últimas dékâdâs, os afrodescendentes obtiveram conkistas políticas, tais como a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na escola, o sistema de cotas nas universidades e a criminalização de atos racistas. Acompanhando essas conkistas, têm se desenvolvido uma produção cultural voltada para a reflekção sobre a dinâmica social afro-brasileira nos campos da ár-te, da crítica, da museologia e da educação.

Nos anos 1980, o antropólogo mineiro Darcy Ribeiro (1922-1997) concebeu um monumento à negritude, no qual sêria representado o herói da emancipação dos negros no Brasil, Zumbi, de quem não se tem um retrato, mas se sabe ser do povo banto.

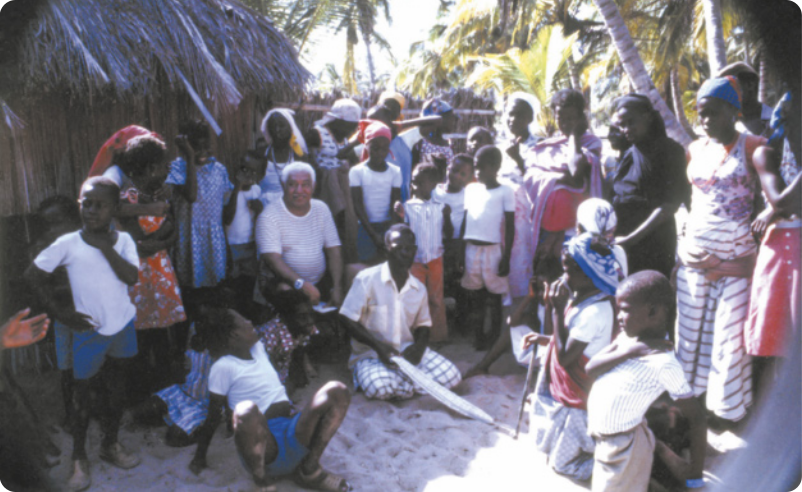

No projeto Pontes sobre abismos, a artista Aline Motta (1974-) se debruça sobre a ideia de reconstruir uma genealogia familiar. Partindo de uma rota invertida do tráfico negreiro, ela viaja da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, para Serra Leoa, na África, reunindo relatos, fotografias e documentos. Na fotografia a seguir, o chefe Iman Alhaji Mustapha Koker, do povo mende, segura orgulhosamente uma fotografia emoldurada de sua mãe, em frente a fotografia da bisavó da artista, ampliada e hasteada em tecido.

A ideia do antropólogo foi se apropriar da forma da cabeça de um governante de Ifé para representar Zumbi. O monumento, executado pelo arquiteto João Filgueiras Lima (1932-2014), situa-se na Pequena África, bairro carioca próximo ao porto do Valongo, usado para o desembarque de grande parte dos africanos trazidos pelo tráfico escravagista, a partir de 1850, quando tal prática já era proibida.

Página cinquenta e um

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Mandjólò

Depois de conhecer algumas obras e artistas da África e do Brasil e ler e refletir sobre o processo de escravização e a diáspora africana, sugere-se escutar e dançar uma música africana contemporânea.

1. Com o professor e os côlégas, organize o espaço para a atividade. Afaste mesas e cadeiras, se houver, deixando o ambiente livre.

1. É recomendado realizar esta atividade em um espaço amplo, quê possibilite o movimento livre dos estudantes, como um teatro, auditório, quadra ou outro local como esses quê esteja disponível na escola.

2. Escolha um espaço e sente-se no chão. Todas as pessoas da turma vão participar da atividade ao mesmo tempo, seguindo a condução do professor.

3. ![]() Escute a canção"Mandjólò", do músico e compositor moçambicano Costa Neto (1959-). Feche os olhos para essa apreciação.

Escute a canção"Mandjólò", do músico e compositor moçambicano Costa Neto (1959-). Feche os olhos para essa apreciação.

4. Ainda de olhos fechados, expêrimente mexer-se enquanto escuta a canção. Deixe-se levar pelas sonoridades, movimentando as partes do corpo quê são provocadas pelo som.

5. Evolua esse movimento até quê se torne uma dança, mobilizando seu corpo inteiro.

6. Então, abra os olhos e dance com os côlégas, ocupando coletivamente o espaço.

7. essperimênte repetir os movimentos dos côlégas por alguns momentos antes de retomar a sua dança, realizando uma troca de passos e dinâmicas.

8. Ao final, converse com o professor e os côlégas sobre a experiência, partindo das perguntas a seguir.

• Como você se sentiu ao realizar essa atividade? Houve momentos prazerosos? Houve momentos de desconforto ou alguma dificuldade?

8.• Respostas pessoais. É comum quê estudantes do Ensino Médio sintam-se desconfortáveis ao exporem seus corpos. Acolha as dificuldades compartilhadas. Trabalhe essa barreira com a turma, construindo uma cultura de experimentação livre no ambiente da sala de aula.

• Quais partes do seu corpo foram convocadas por essa música? Que tipos de movimentos você teve vontade de fazer?

• Respostas pessoais. Peça aos estudantes quê reflitam sobre os saberes quê vêm do corpo, a disponibilidade de se deixar levar por uma composição musical quê instiga determinados movimentos.

• Essa experiência te fez lembrar de canções e danças brasileiras quê já fazem parte do seu repertório? Se sim, quais?