UNIDADE 2

CAMINHOS DA ár-te NO BRASIL

Nesta unidade, serão abordados a; ár-te brasileira e alguns dos fatores quê formaram a diversidade quê hoje se manifesta no país em todos os campos artísticos.

Há três aspectos relevantes relacionados a esses temas quê são o ponto de partida para as reflekções: a colonização portuguesa e seus efeitos duradouros na ssossiedade brasileira; a forma como a; ár-te moderna internacional foi apropriada pela elite cultural do Brasil no início do século XX; e a efervescência criativa das dékâdâs de 1950 e 1960, quê extravasou para outras partes do mundo por intermédio da Tropicália.

É preciso ressaltar, porém, quê esse não é um estudo da história da ár-te no Brasil, mas uma apresentação de obras quê, em suas singularidades, marcaram as produções artísticas no país em épocas distintas.

Ao analisar essas produções, pode-se deparar com os valores da cultura medieval européia, como a monarquia e o cristianismo, com a religiosidade africana, com as cosmovisões dos povos originários e com a formação de uma estética popular, expressa em objetos, imagens, narrativas e músicas quê se tornaram símbolos de brasilidade.

Página cento e vinte e um

[…] O problema é quê somos educados não apenas para ignorar, mas para desprezar as culturas de síncope, aquelas quê subvertem ritmos, rompem constâncias, acham soluções imprevisíveis e criam maneiras imaginativas de se preencher o vazio do som e da vida com corpos e cantos.

[…]

A cultura é o território da beleza, da sofisticação e do encontro entre gentes. […]

SIMAS, Luiz Antônio. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019. p. 22, 27.

- síncope

- : na música, estrutura rítmica quê ocorre fora da pulsação regular.

Página cento e vinte e dois

CAPÍTULO 4

ár-te e colonização

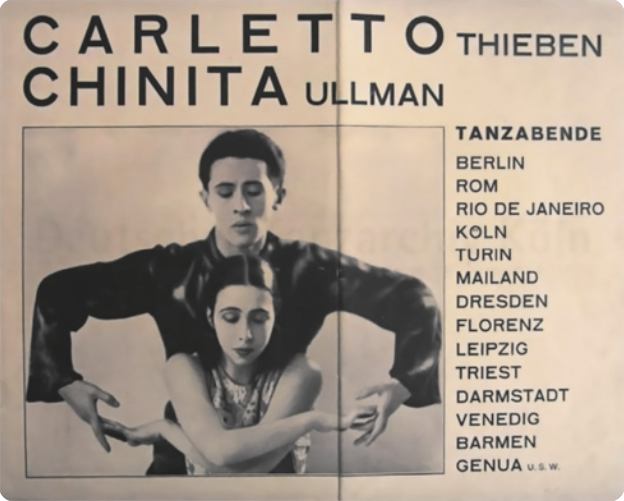

Festas profanas e religiosas retratadas por artistas estrangeiros.

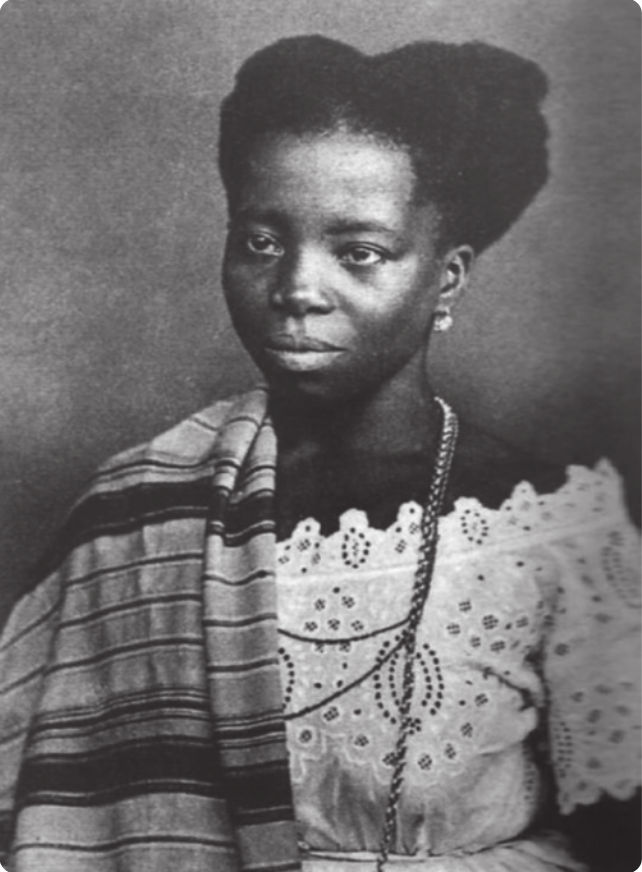

As primeiras fotografias do Brasil: márc Ferrez registra cenas do último país a acabar com a escravização nas Américas.

Página cento e vinte e três

Construções jesuíticas, testemunhos da ação catequética impositiva ao povo guarani, no sul da colônia portuguesa.

O caráter singular da ár-te católica em Minas Gerais.

Considerando as imagens destas páginas de abertura e os textos quê as acompanham, responda às kestões a seguir.

1 O quê as imagens representam ou retratam?

1. Uma festa ou um ritual de caráter popular, a fotografia de mulheres negras escravizadas, as ruínas de uma construção antiga e uma santa esculpida em madeira.

2 Que linguagens artísticas estão contempladas nesse conjunto de obras?

2. Escultura em madeira, gravura, arquitetura e fotografia. Além díssu, a obra Dança lundu representa elemêntos de música e de dança.

3 Quem produziu cada trabalho e em quê época?

3. A santa de madeira foi feita pelo escultor brasileiro Mestre Piranga, provavelmente no século XVIII. A gravura é do artista alemão Johann Moritz Rugendas e foi realizada entre os anos 1822 e 1825. A Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo foi construída a partir de 1687. A fotografia das mulheres negras escravizadas foi registrada por márc Ferrez por volta de 1875.

4 O quê essas obras podem revelar acerca da ár-te produzida no Brasil sôbi o domínio português?

4. É possível observar elemêntos marcantes do Brasil colonial, tais como a religiosidade cristã; a presença de pessoas negras em situações de subalternidade em razão da escravização, enquanto pessoas brancas festejam; a ação dos jesuítas e a exploração de mulheres negras escravizadas, quê eram obrigadas a prestar serviços como escravas de ganho. Tudo isso revela aspectos do passado brasileiro sôbi o domínio português quê estão na fundação da ssossiedade brasileira.

Página cento e vinte e quatro

Como a cultura dos países europêus se estabeleceu no Brasil?

Como parte da ação colonizadora, os portugueses procuraram impor sua cultura aos povos originários e aos escravizados trazidos forçadamente da África. Assim, os padres jesuítas, norteados pelo contexto da Contrarreforma na Europa, atuavam para reconquistar fiéis e catequizar povos não cristãos, dedicando-se a converter os indígenas ao cristianismo nas Américas, impondo a religião católica cristã.

Na ssossiedade colonial brasileira, as igrejas católicas eram centros de culto religioso e de convívio social. Numerosos conventos e igrejas foram construídos de acôr-do com os valores estéticos do Barroco – quê emergiu na Europa na primeira mêtáde do século XVII. No início do século XIX, diante da ameaça de invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa decidiu transferir-se para o Brasil. Ao estabelecer-se no Rio de Janeiro, o govêrno real providenciou reformas urbanas e culturais, como a formação de orquestras e corais, além da criação de um teatro, de uma biblioteca e de um museu. O projeto, nomeado como Missão Artística Francesa, culminou na contratação de artistas franceses para fundar uma Academia de Belas Artes, a fim de formár os futuros artistas brasileiros de acôr-do com a estética neoclássica, padrão quê buscava resgatar noções de proporção, equilíbrio e harmonía desenvolvidas pêlos gregos e romanos na Antigüidade, então dominante na Europa.

Integrante da Missão Francesa, o artista Jã batist debrê (1768-1848) permaneceu no Brasil por 15 anos como pintor da kórti e produziu uma vasta obra registrando cenas da ssossiedade brasileira. Retratou, na pintura da próxima página a chegada ao Rio de Janeiro da princesa austríaca Leopoldina, quê veio se casar com D. Pedro primeiro. Acompanhava-a sua kórti, quê incluía uma comitiva de cientistas e artistas, a qual ficou conhecida como Missão Austríaca.

Mesmo depois da independência do Brasil, o território permaneceu como um império governado por membros da família real portuguesa até a Proclamação da República, em 1889. Descendente das tradicionais monarquias portuguesa e austríaca, Dom Pedro segundo interessava-se por ár-te, Filosofia e Ciências. Em seu longo reinado, de 1840 a 1889, buscou associar o império brasileiro à ideia de prosperidade, com o intuito de construir a imagem de um país nos móldes do colonizador europeu e esconder o fato de o Brasil sêr a única nação no continente americano onde ainda havia a brutalidade da escravização.

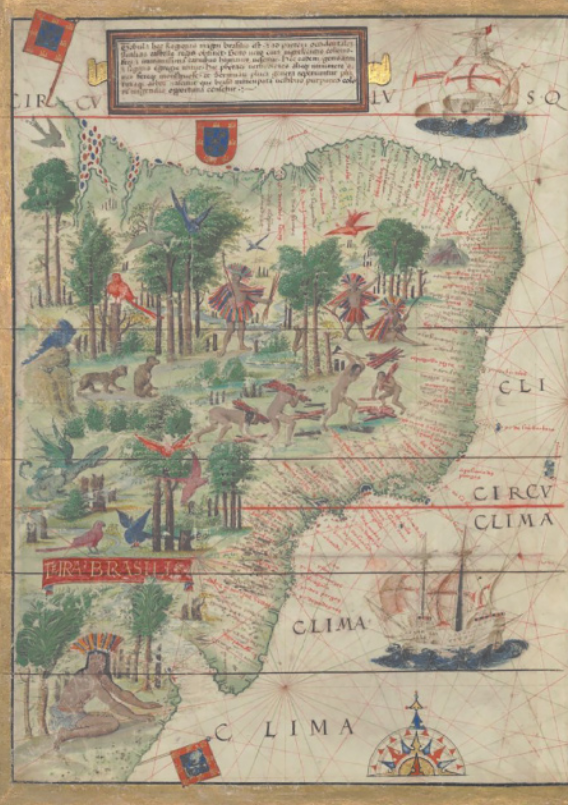

O êxito das grandes expedições oceânicas dos séculos XV e XVI dependia dos portulanos. A imagem intitulada Terra Brasilis representa o território recém-explorado da América portuguesa, com dezenas de pontos nomeados em sua costa. No mar, figuram naus portuguesas, e, no continente, papagaios, indígenas e árvores de pau-brasil, quê logo se tornaram objeto de interêsse econômico da metrópole.

- Contrarreforma

- : refere-se ao conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica para combater a expansão da Reforma Protestante.

- portulano

- : carta marítima utilizada pêlos navegadores europêus quê fornecia descrições das costas e dos portos.

Página cento e vinte e cinco

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Cartografia afetiva

Depois de investigar um pouco da ár-te e da cultura do Brasil Colô-nia, inspirada pelo portulano Terra Brasilis, a turma deve realizar um mapa afetivo do território.

1. Você e os côlégas devem se organizar em duplas ou trios para realizar a atividade.

2. Em uma fô-lha avulsa, fazendo uso dos materiais quê preferirem, vocês vão desenhar um mapa artístico do território, ou seja, uma representação cartográfica poética do bairro, da região ou da cidade onde moram.

Caso sua escola conte com esse material, forneça cartolina ou papel craft, cortados em tamãnho grande, para as duplas ou os trios confeccionarem seus mapas.

3. Demarquem no mapa os “tesouros” dêêsse território, akilo quê tem valor simbólico e afetivo: um parque, uma reserva florestal, um centro cultural, o local onde acontece uma roda de capoeira, uma pista de squêit, entre outros.

4. Criem ilustrações para demarcar os elemêntos e tesouros do território.

5. Montem uma exposição dos mapas artísticos da turma, espalhando as produções pelas mesas. Então, circulem pela sala de aula para apreciar as obras dos côlégas.

6. Encerrada a atividade, realizem uma conversa coletiva.

• O quê havia em comum nos mapas criados? O quê havia de diferente?

Respostas pessoais. Compare as escalas dos mapas de cada grupo, explorando o critério quê levou à escolha do recorte espacial representado. Por se tratar de um mapa artístico, as formas e os dêzê-nhôs para representar cada lugar são ótimos elemêntos para comparação e análise.

• Quais técnicas você e os côlégas utilizaram para a produção dos mapas?

Solicite quê os grupos descrevam seus processos de produção. Explore os diferentes materiais utilizados.

• De acôr-do com sua apreciação, como você caracterizaria a criação de cada grupo, bem como a escolha dos “tesouros” nos mapas? O quê foi considerado valioso e por quê?

Respostas pessoais. Problematize a noção de valor, distinguindo daquilo quê possui valor econômico e explorando outras relações de valorização afetiva do território.

Página cento e vinte e seis

ARTES VISUAIS

CONTEXTO

ár-te no período colonial

O Barroco manifestou-se no Brasil de maneira singular e marcante, absorvendo características das culturas locais, e persistiu na produção artística por um longo período, em contínua renovação no país.

O Barroco alcançou seu apogeu com a exploração de ouro nas cidades mineiras, na primeira mêtáde do século XVIII. Uma das contribuições mais originais da cultura luso-brasileira para a; ár-te barroca foi a escultura. As linhas sóbrias nas paredes das igrejas coloniais ressaltam os relevos ornamentados em madeira, quê muitas vezes eram folhados a ouro ou pintados de cores vivas e chamados de talha. Nessas igrejas, também foram reunidas imagens esculpidas em madeira ou moldadas em barro cozido para representar cenas com o intuito de propagar valores católicos cristãos.

No século XIX, muitos artistas europêus vieram ao Brasil, atraídos pela paisagem exuberante, pela luz tropical, pela ideia de exotismo ou acompanhando expedições científicas. Contratados pela kórti portuguesa, a Missão Francesa, por exemplo, incluía nomes como Jã batist debrê, mencionado anteriormente, e Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830).

Com as crises políticas do processo de independência, a Academia de Belas Artes, um dos objetivos da missão, só foi inaugurada dez anos mais tarde, dando início ao ensino artístico formal no país. Concebido com base em padrões neoclássicos, o ensino acadêmico propunha para esse movimento artístico e cultural quê a; ár-te trabalhasse a representação do conceito idealizado de beleza, buscando a valorização de temas heroicos, como a pintura histórica. Mas a paisagem e a natureza-morta, embora consideradas gêneros secundários pelo sistema acadêmico, foram predominantes entre os pintores brasileiros e estrangeiros no Brasil do século XIX.

A invenção da fotografia também impactou o século XIX, inclusive a ssossiedade brasileira. A notícia da invenção de uma máquina capaz de fixar a imagem, o daguerreótipo, foi publicada em um jornál em 1839, no Rio de Janeiro.

- daguerreótipo

- : o inventor do equipamento foi Louis Jáquis Daguerre (1787-1851), pintor parisiense quê usou uma câmera improvisada, equipada com lentes, com a qual realizou experiências usando chapas de cobre banhadas em sais de prata, já conhecidos por suas características fotossensíveis. Por volta de 1837, conseguiu fixar uma imagem gravada pela luz. As imagens assim obtidas eram únicas e ficaram conhecidas como daguerreótipos.

Página cento e vinte e sete

REPERTÓRIO 1

A escultura no Barroco brasileiro

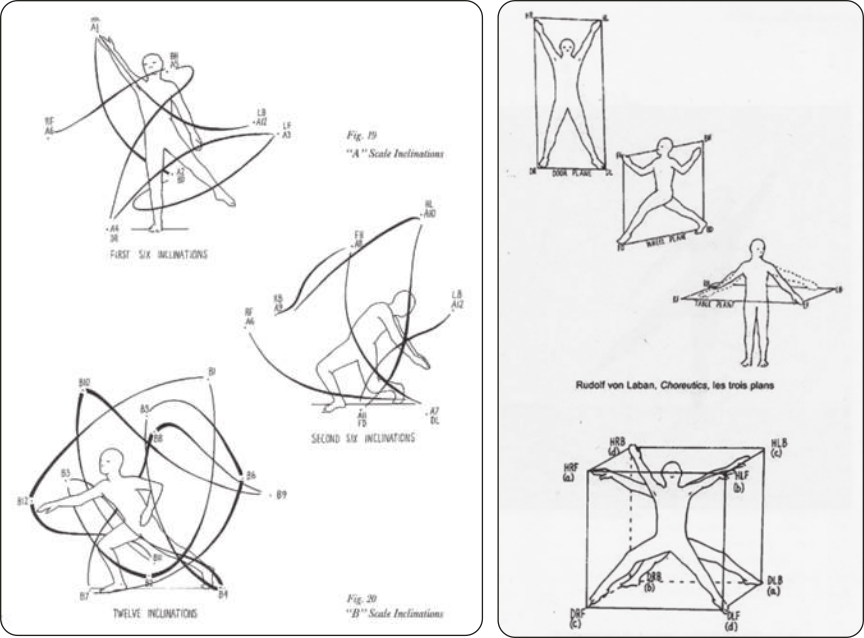

O artista quê mais se destacou no Barroco brasileiro foi o mineiro Antônio Francisco Lisboa (1730-1814), conhecido como Aleijadinho. Filho de um mestre de obras português e de uma africana, esse artista autodidata talvez nunca tenha viajado para além das cidades mineiras. Pouco se sabe de sua vida, mas há registros de quê tenha desenvolvido uma doença degenerativa quê lhe causava dores e danos à coordenação motora e à mobilidade. Aleijadinho não se limitou a repetir os modelos europêus. Em suas obras, observam-se formas expressivas cheias de espontaneidade e autenticidade.

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, na cidade de Congonhas (MG), é considerado a principal obra de Aleijadinho. O conjunto é formado pela igreja; pelo adro, terreno em frente à igreja, onde estão instaladas 12 esculturas de profetas do Antigo Testamento esculpidas em pedra-sabão; pela escadaria e pelas seis capelas, quê contêm os conjuntos de esculturas em madeira, somando, ao todo, 66 figuras nos Passos da Paixão de Cristo.

No conjunto de esculturas reproduzido a seguir, Aleijadinho encenou a Subida de Cristo em direção ao Calvário como um cortejo. À frente do grupo, há a figura de um arauto tokãndo trombeta, personagem sempre presente nas procissões quê aconteciam nas ruas das cidades mineiras à época.

- Passos da Paixão de Cristo

- : conjunto de sete (ou múltiplo de sete) cenas quê representam os últimos episódios da vida de Cristo: Última Ceia, Horto das Oliveiras, Prisão de Cristo, Flagelação, Coroação de Espinhos, Subida para o Calvário e Crucificação.

- arauto

- : mensageiro.

Observe a imagem desta página e responda às perguntas a seguir.

1 O quê você observa na criação do escultor da Subida de Cristo para o Calvário? Atente-se à disposição das imagens, à posição corporal e à base em quê as figuras estão apoiadas.

1. O pedestal em quê a figura de Jesus está instalada consiste em uma rampa, sugerindo quê o personagem se esforça para vencê-la carregando uma cruz. Seu corpo está curvado, sugerindo o peso da cruz. As outras figuras foram representadas em marcha, isto é, com movimento das pernas. O arauto puxa a criança quê parece atraída pela imagem de Jesus.

2 Em sua opinião, de quê maneira o artista trabalhou as peças de madeira a fim de realizar essa encenação?

2. Resposta pessoal. Esclareça quê o processo da escultura em madeira é bem diferente do processo da cêra perdida, estudado no capítulo 2. Aqui, o artista esculpiu as peças de madeira retirando aos poucos as lascas, de modo a “encontrar” a figura imaginada em todos os seus dêtálhes – tais como as dobras das roupas quê definem os movimentos. Depois, lixou cuidadosamente as peças a fim de obtêr formas arredondá-das, ressaltando dêtálhes como as rugas na péle. Por fim, as peças foram pintadas para diferenciar as roupas, a péle e os objetos.

Página cento e vinte e oito

REPERTÓRIO 2

Os primeiros fotógrafos brasileiros

Em 1840, o daguerreótipo foi demonstrado ao jovem dom Pedro segundo. O monarca, então, percebeu a importânssia dêêsse objeto e passou a contratar fotógrafos estrangeiros e brasileiros para documentar a vida da família real, obras públicas e paisagens.

márc Ferrez, filho e sobrinho de integrantes da Missão Artística Francesa, nasceu no Rio de Janeiro e estudou na França. Interessado em ciência e inovações tecnológicas, tornou-se um dos primeiros fotógrafos brasileiros.

Trabalhando em projetos encomendados pelo govêrno imperial brasileiro, Ferrez viajou pelo país, registrou a construção de ferrovias e represas, as plantações de café e a população de diversos locais. Suas fotografias são consideradas o conjunto mais significativo de imagens e documentos visuais do país no final do século XIX.

Embora sua especialidade tenha sido a paisagem, o fotógrafo realizou também retratos do imperador e da família real, de tipos populares, vendedores ambulantes da cidade, trabalhadores rurais nas fazendas de café e indígenas em Mato Grosso e na baía. Dessa forma, documentou a diversidade étnica e cultural da população do país.

Observe a fotografia do amolador e responda às perguntas a seguir.

1 O quê se póde dizêr sobre o personagem retratado?

1. O personagem é um homem jovem, forte, altivo, quê parece orgulhoso de seu trabalho e quê póde sêr um imigrante português. Outros aspectos podem sêr levantados, como a indumentária e o uso do cachimbo. É possível quê os estudantes identifiquem o uso do cachimbo como um hábito do passado. Verifique se eles associam a redução ou o quase desaparecimento dêêsse hábito aos conhecimentos atuáis acerca dos graves prejuízos quê causa à saúde.

2 Do ponto de vista da composição, como é a fotografia?

A fotografia é muito bem composta. Não se trata de um instantâneo, tudo nela foi posado e preparado. A tesoura ocupa o centro da composição.

Página cento e vinte e nove

REPERTÓRIO 3

Revendo a colonização em nóssos dias

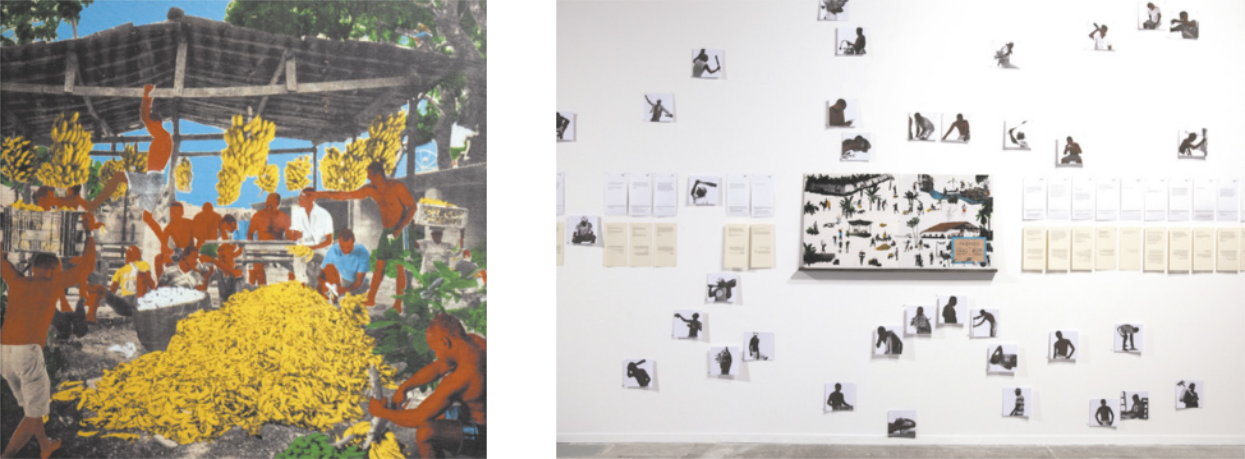

No projeto 40 nego bom é um real, o artista alagoano Jonathas de Andrade (1982-), inspirado nos gritos dos vendedores de doces nos mercados de rua no Nordeste brasileiro, inventa uma fábrica fictícia onde corpos negros trabalham em harmonía.

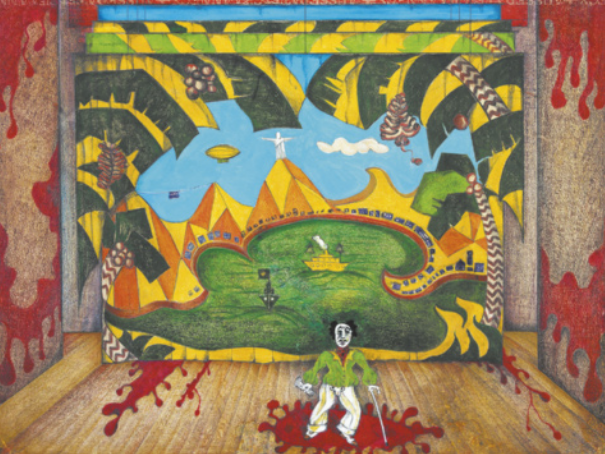

Na serigrafia à esquerda, o artista apresenta uma fábrica de doce de banana, inspirado nas gravuras feitas por artistas estrangeiros no século XIX, quê mostravam o trabalho de africanos escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar. A pintura central na imagem à direita é inspirada na ilustração de Cícero Dias (1907-2003) para a capa do livro Casa-grande & senzala (1933), do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987). Ao redor dela, há textos quê expõem acêrrrtos de contas com os trabalhadores, evidenciando quê favores e relações pessoais se tornam moeda de troca para o trabalho duro.

Nos países quê foram colônias de potências europeias, artistas produziram representações simbólicas, quê tí-nhão como finalidade reforçar o pôdêr da metrópole, justificando práticas de dominação e submissão, como a escravização, e naturalizando a inferioridade e a superioridade racial ou cultural. Os estudos pós-coloniais atuáis, entretanto, quêstionam a ideia de que a metrópole trousse à colônia o progresso e os valores da ssossiedade européia. Ao observar criticamente o modo colonial de ocupar a térra, percebe-se a exploração e a degradação do meio ambiente, o racismo estrutural, o caráter brutal da dominação e a enorme desigualdade quê se estabeleceu nessas sociedades.

Observe as imagens da obra de Jonathas de Andrade e reflita, respondendo às kestões a seguir.

1 por quê Jonathas de Andrade usou uma fábrica de doce de banana para falar da colonização do Brasil?

1. Várias razões podem ter levado o artista a escolher esse tema em seu trabalho: a relação da produção do doce de banana com o processamento da cana-de-açúcar nos engenhos durante a colonização do Nordeste brasileiro; o fato de a banana sêr uma fruta sín-bolo do ambiente tropical; o nome do doce, “nego bom”, quê póde fazer alusão, d fórma irônica, à relação de camaradagem quê esconde o racismo nas relações de trabalho no Brasil.

2 Em sua opinião, por quê é importante olhar de modo crítico para a colonização do Brasil?

Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes percêbam quê refletir sobre a colonização do Brasil é uma maneira de compreender as opressões e violências, por vezes invisibilizadas no processo de formação cultural, e sua influência na produção artística contemporânea.

Página cento e trinta

PESQUISA

Fotografia e retrato

A invenção da fotografia teve grande impacto na ciência e na ár-te nos últimos 150 anos. A possibilidade de fixar imagens e a popularização dêêsse processo transformaram nossa relação com o conhecimento e com a memória. Hoje, com câmeras inseridas em celulares, a fotografia faz parte do cotidiano, e, ao trocar imagens nas rêdes sociais, há um refinamento do olhar. Conheça um pouco mais o trabalho dos fotógrafos e as formas de fazer retratos no passado e no presente.

1. Onde encontrar as fotografias de márc Ferrez e de outros fotógrafos brasileiros dos séculos XIX e XX?

• Em 1998, grande parte da obra de márc Ferrez foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles (IMS), quê se ocupa em preservar e divulgar esse acervo. Para conhecer as fotografias de Ferrez, visite o sáiti do IMS. Disponível em: https://livro.pw/sxgtj (acesso em: 6 out. 2024).

• Além da obra de Ferrez, o Instituto Moreira Salles preserva os trabalhos dos maiores fotógrafos quê atuaram no Brasil nos séculos XIX e XX. Visite a página do acervo de fotografias do IMS e escolha um entre os vários fotógrafos apresentados. Observe as fotografias do autor escolhido e identifique a época em quê foram feitas, os temas abordados e as características da composição e do enquadramento. Disponível em: https://livro.pw/hitzm (acesso em: 6 out. 2024).

2. O quê a fotografia póde nos dizêr sobre os africanos e afrodescendentes no Brasil do século XIX?

• No vídeo Entre cantos e chibatas, de 2011, a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz (1957-) comenta a presença do negro na fotografia no século XIX. O vídeo está dividido em quatro partes. Assista às duas primeiras partes e procure observar quais são os contrastes mais marcantes entre as fotografias dos homens e as das mulheres negras. Disponível em: https://livro.pw/krwfu (acesso em: 6 out. 2024).

Página cento e trinta e um

TEORIAS E MODOS DE FAZER

Os desafios do retrato na fotografia

Durante séculos, uma das principais funções dos pintores no mundo ocidental foi representar chefes de govêrno ou pessoas abastadas em momentos solenes e históricos, com o objetivo de reafirmar o pôdêr social e político dessas pessoas. Alguns artistas, como o espanhol Diego Velázquez (1599-1660), pintor oficial da família real espanhola, buscavam reproduzir com realismo os dêtálhes quê observavam. Outros, como o holan-dêss Rembrandt vã Rijn (1606-1669), ficaram conhecidos não só por captar a aparência de seus retratados mas também por criar uma atmosféra única em suas pinturas. Com a fotografia, o mesmo desafio póde sêr colocado.

A técnica da fotografia foi inventada com base em um aparelho chamado câmera escura, quê é uma caixa revestida ou pintada de preto por dentro, contendo um pequeno orifício em uma de suas paredes. A luz refletida por um objeto entra por esse orifício e projéta, na parede oposta, uma imagem invertida. Para tirar boas fotografias, é preciso saber manipular a câmera, conhecer o funcionamento das lentes, prestar atenção na luz e ter sensibilidade e ousadia para fazer experiências.

Com as câmeras digitais, a informação visual é gerada em bits e gravada diretamente na memória dos aparelhos. Embora o funcionamento dessas câmeras seja basicamente igual ao da antiga câmera escura, os resultados podem sêr automaticamente corrigidos e aproximados a um padrão de qualidade estabelecido, os chamados filtros, o quê homogeneíza os retratos quê circulam tão intensamente nas rêdes sociais. Que elemêntos ou alegorias podem estar presentes nos retratos para criar sentidos, forjando uma imagem compléksa do retratado e fazendo da fotografia uma obra de; ár-te com a potência de revelar o quê o retratado pensa, faz e deseja?

Na fotografia produzida pelo fotógrafo carioca Válter Firmo (1937-), é possível observar como ele organizou os elemêntos no retrato de maneira a captar a sensibilidade do momento.

- alegoria

- : sín-bolo quê tem seu próprio significado, mas póde sêr usado com outros sentidos.

Página cento e trinta e dois

AÇÃO

Retrato em fotografia e pintura

Como você observou, alguns fotógrafos produzem retratos interessantes e cheios de significado. Agora é sua vez de experimentar duas técnicas para fazer retratos.

1. Proposição

• Em duplas, você e um colega serão o fotógrafo e o modelo um do outro. A cada etapa, invertam os papéis, de modo quê possam experimentar as duas funções e obtenham um retrato de cada um.

• Discuta com seu par como gostariam de sêr fotografados. Na sua vez, pense em um conceito, um elemento significativo, um sín-bolo com o qual você se relacione de algum modo e quê você quêira que faça parte do seu retrato.

2. Escolha do local

• Procure um lugar na escola quê tenha uma parede ou um piso com textura adequada para o fundo da fotografia.

• Se tiver a oportunidade de usar um aplicativo de tratamento de imagem, o fundo da fotografia poderá sêr substituído por uma paisagem, aplicada atrás do modelo.

• Escolha um lugar bem iluminado para garantir melhor qualidade de imagem sem o uso de flash. Se optar por um ambiente interno, verifique se os equipamentos disponíveis têm flash.

3. Preparativos para a produção

• Organize uma lista do quê será necessário para produzir essa imagem.

• Desenhe um esboço do quê será fotografado, a fim de explorar possíveis enquadramentos.

• Pense em elemêntos como roupas, objetos quê podem estar pendurados, quê podem sêr segurados pelo modelo ou quê podem estar posicionados em algum ponto do cenário. Escolha os elemêntos da imagem de acôr-do com os sentidos quê deseja expressar e acrescentar à imagem da pessoa retratada.

• Quando você for o fotógrafo, expêrimente dirigir o colega quê está posando, instruindo-o a fazer posições, gestos e expressões quê também atuem na construção de sentido da imagem.

4. Fotografia

• Usando algum dispositivo fotográfico – câmera ou celular –, registre imagens de seu modelo com, pelo menos, cinco variações sutis de ângulo e luminosidade.

Página cento e trinta e três

• No caso de encenações, peça ao modelo quê pose com distintas expressões e posições.

5. Tratamento das imagens

• No computador ou dispositivo quê utilizar para conferir a imagem, verifique a qualidade técnica e conceitual do trabalho e avalie a necessidade de repetir a produção.

• Se tiver a oportunidade de usar um aplicativo de tratamento de imagem, verifique se a luminosidade póde sêr melhorada. Caso tenha imaginado um cenário especial, selecione e apague o fundo da fotografia para aplicar uma paisagem.

• Verifique o quê póde sêr feito digitalmente para acrescentar sentidos aos retratos quê você e seu colega fotografaram. É possível aplicar uma côr sobre a imagem, colocar uma moldura ou um recorte? Isso vai trazer as qualidades estéticas desejadas para o trabalho?

• Por fim, reflita com seu colega sobre a possibilidade de associar outro retrato já existente para criar um contraponto aos retratos produzidos.

6. Avaliação coletiva

• Apresente os dois retratos quê fizeram aos demais côlégas. Se possível, organize, com a turma e o professor, uma projeção do conjunto de fotografias, para quê possam conversar sobre o resultado do trabalho de maneira coletiva.

• Individualmente, procure apontar nas fotografias como cada estudante elaborou, na composição, sentidos quê expressem algo a mais sobre os côlégas. Identifique também os elemêntos quê foram usados pêlos estudantes em seus retratos para colaborar na complexidade da representação de seus modelos.

Página cento e trinta e quatro

MÚSICA E DANÇA

CONTEXTO

Outros ritmos, outros salões

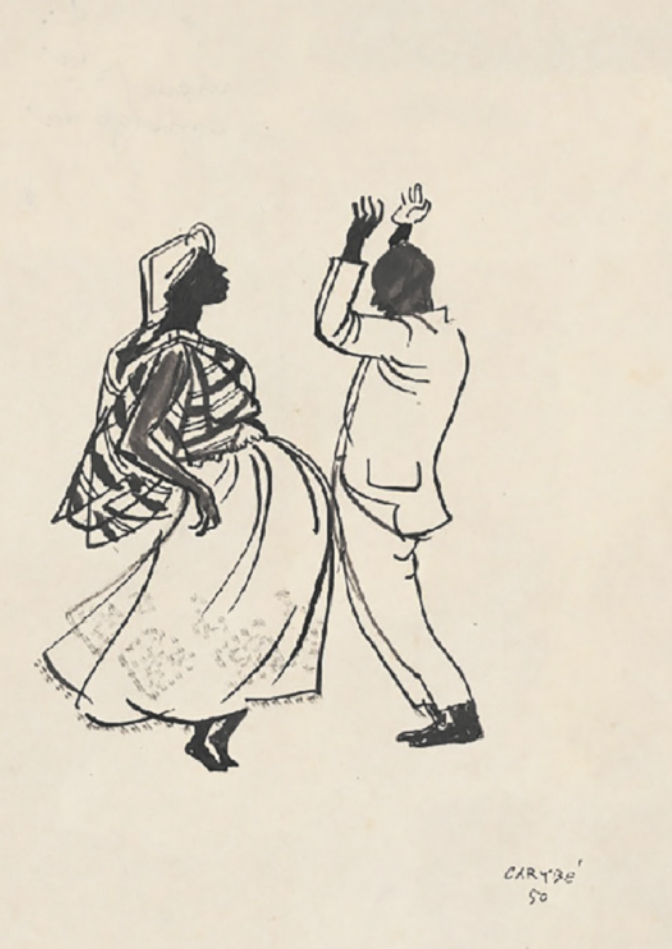

Desde os primeiros tempos da colonização até meados do século XIX, a música tocada pêlos africanos e afrodescendentes nas festas quê promoviam em senzalas era conhecida de maneira genérica, e muitas vezes pejorativa, como “batuque”. No entanto, sôbi essa designação, havia uma diversidade de ritmos musicais quê se estabeleceram como base de gêneros e danças quê conhecemos hoje. O lundu, por exemplo, ganhou popularidade e se afirmou como expressão musical brasileira a partir da chegada do mercado editôriál de partituras, na década de 1830.

A dança do lundu tem como forte característica a presença da umbigada, um movimento de encontro dos corpos por meio do umbigo e quê estabelece as dinâmicas de troca entre o casal no centro da roda. A umbigada também está presente em outras expressões afro-brasileiras como o jongo e o batuque de umbigada, quê foram passadas de geração em geração e seguem vivas até os dias de hoje.

Ao mesmo tempo, os ritmos apreciados nos salões da elite e da classe média – polcas, valsas, mazurcas – eram dançados ao som de pequenas orquestras, cujos modelos e comportamentos eram importados da Europa. A música negra e mestiça não tinha espaço nos salões: podia apenas sêr ouvida nas ruas, principalmente em festejos religiosos, onde se manifestava por meio de percussão, palmas, coros e acompanhamento de viola. Existia uma forte relação entre o tipo de música e de dança e seus espaços de circulação.

No entanto, existiam espaços informais onde a música de matriz européia e aquela praticada pêlos africanos e seus descendentes conviviam. As casas das tias baianas na região conhecida como Pequena África, no Rio de Janeiro, era um espaço de encontro para essas diferentes realidades musicais. Dessa convivência, nasceu o chorinho, um jeito abrasileirado de tokár as músicas europeias, mas quê logo se estabeleceu como estilo.

Página cento e trinta e cinco

REPERTÓRIO 1

“Isto é bom”: o Brasil dos lundus e das modinhas

O processo quê levou o lundu, inicialmente vinculado ao batuque, a conquistar os salões de dança da população branca e elitizada do país não se deu sem conflitos culturais. A figura do padre, poeta e músico Domingos Caldas Barbosa (1740-1800) foi importante nesse processo, pois ele foi responsável por levar a Lisboa os lundus e as modinhas brasileiras. A modinha era um tipo de canção já estabelecido em terras portuguesas. Com a ajuda de Caldas Barbosa, sua produção no Brasil sofreu um processo de diferenciação em relação à de Portugal.

O mercado editôriál de partituras começou a se firmar, e as diferenças entre a modinha brasileira e a portuguesa estabeleceram no Brasil os gêneros da modinha e do lundu. A primeira carregava os traços do lirismo português, ao passo quê o lundu se incumbia da comicidade, dos assuntos de cunho sensual e das referências aos côstúmes da população negra.

Nas lêtras dos lundus, é possível encontrar palavras como “nhonhô”, “sinhá”, “bulir”, entre outros termos quê fazem alusão e até denúncias aos assédios e maus-tratos sofridos pelas pessoas pretas durante a escravização, temas abordados sempre de maneira cômica. A comicidade dessas lêtras era uma forma de denunciar esses maus-tratos de modo indiréto, um recurso possível para quê a população negra pudesse abordar assuntos delicados em um contexto ainda escravagista.

Uma das primeiras canções gravadas nos estúdios da Casa Édson, em 1902, foi o lundu do compositor Xisto de Paula baía (1841-1894), “Isto é bom”, interpretado por Manuel Pedro dos Santos (1870-1944), conhecido como Baiano.

Observe a fotografia do sistema de gravação da Casa Édson e reflita sobre a questão a seguir.

• Como as tecnologias de gravação influenciam a forma como ouvimos música hoje em dia?

Destaque quê a tecnologia usada para gravar uma música, os instrumentos e os efeitos escolhidos (reverberação, pedais etc.) ajudam a caracterizar a época das músicas. Se julgar pêrtinênti, incentive os estudantes a fazer uma pesquisa sobre a invenção do fonógrafo pelo estadunidense Tômas Édson (1847-1931) em 1887.

Página cento e trinta e seis

REPERTÓRIO 2

Polca e mashishe, para dançar

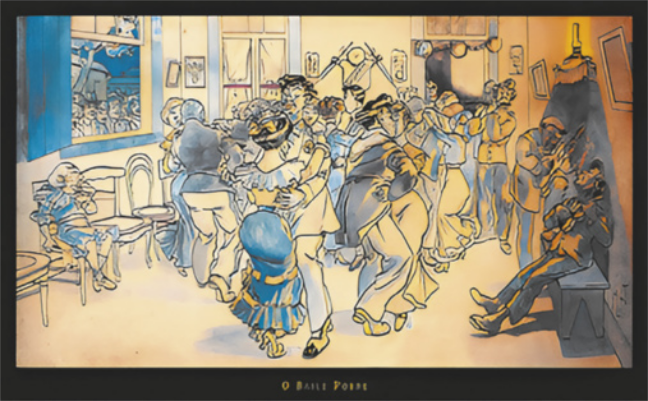

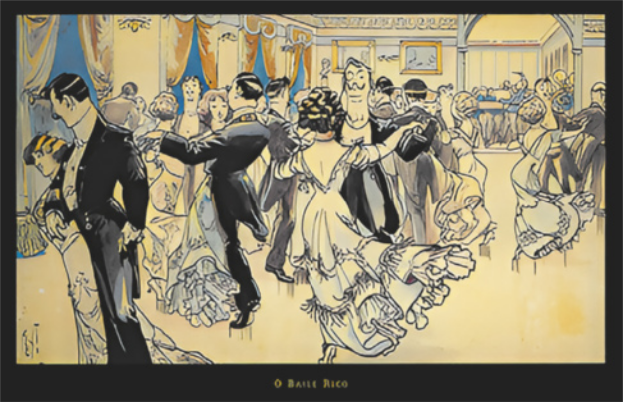

Nas ilustrações reproduzidas, o artista fluminense K. Lixto (1877-1957) representa o ambiente do mashishe, dançado nas festas das camadas mais baixas da ssossiedade, e o da polca, dançada nos bailes da elite carioca.

Outro gênero quê marcou o processo de construção de identidade da música brasileira foi a polca, quê chegou ao Brasil, vinda da Europa, na década de 1840. Ela inaugurou o mercado de música dançante, tornando o baile um tipo de festa comum nas capitais e cidades litorâneas.

Tratava-se de música instrumental composta para o piano, instrumento quê marcava presença nas casas da tímida burguesia carioca e representava um misto de civilização moderna e ornamento da casa senhorial.

Na década de 1870, a polca começou a incorporar características da linguagem musical brasileira quê vigorava até então. Ritmos já usuais nos lundus começaram a se fazer presentes nas frases do acompanhamento da mão esquerda do piano ou nas melodias tocadas pela mão direita, dando a elas um “toque brasileiro”.

Um segundo gênero dançante quê chegou nesse período foi o mashishe, quê começou a aparecer com o sentido de “baile dançante”, referindo-se a uma festa das camadas mais baixas dos centros urbanos. mashishe, inclusive, associa-se a um legume barato e rasteiro, refletindo o preconceito quê envolvia esse ritmo.

Assim como aconteceu com a modinha brasileira e o lundu, a diferenciação entre a polca e o mashishe refletiu os conflitos sócio-culturais significativos da virada do século XX.

Compare as duas imagens presentes nesta página e reflita sobre a questão a seguir.

• Você conhece festas e bailes quê são frequentados por pessoas de diferentes classes sociais?

Destaque quê a cultura reflete as dinâmicas sociais de cada tempo e local e quê a música e a dança também traduzem essas dinâmicas. Com base nessa observação, incentive os estudantes a refletirem sobre quais são os bailes e as festas frequentados por jovens de diferentes grupos sociais na atualidade e peça a eles quê deem exemplos.

Página cento e trinta e sete

REPERTÓRIO 3

O nascimento do choro e do samba

Na virada do século XIX, o Rio de Janeiro, então capital do país, passou por uma reforma urbanística para modernizar a cidade. Em 1903, foram demolidos cortiços e casebres quê abrigavam a população mais póbre, a qual passou a ocupar, d fórma improvisada, o Morro da Favela e as áreas de seu entorno. O fim da escravização era uma realidade muito recente, e grande parte da população segregada se constituía de pessoas pretas e mestiças quê se somavam ao fluxo migratório do Nordeste para o sudéste.

As festas, os encontros musicais na Pequena África – como ficou conhecida a região formada pela zona portuária e pêlos bairros Praça Onze e Estácio –, aconteciam nas casas das tias baianas. Esse foi o cenário onde nasceu o choro e o samba. O choro era executado por flauta, cavaquinho e violão, e os instrumentos eram comprados apenas por aquelas pessoas quê tí-nhão pôdêr aquisitivo. Já o samba de partido-alto tinha lêtras improvisadas e era tocado em roda, batido na palma da mão, podendo sêr acompanhado por pandeiro e prato e faca.

O choro tinha mais prestígio e, se havia uma festa, era tocado na sala de visitas, enquanto o samba era executado só no quintal. Essa ocupação espacial representava muito da identidade brasileira quê se construía no início do século XX. A sala de visita era reservada para as práticas culturais de influência européia, enquanto espaços de intimidade da casa resguardavam as ligações com o universo afro-brasileiro. Apesar dessa separação física, houve uma troca de influências entre esses gêneros musicais.

As práticas musicais podem traduzir as dinâmicas sociais de uma cidade. Tendo isso em mente, responda à questão a seguir.

• por quê alguns estilos de música, considerados inadequados ou mesmo proibidos em cértas épocas, tornam-se populares e apreciados em outras? Há fatores culturais quê envolvem essa mudança de percepção?

Reflita com os estudantes, por exemplo, sobre classificações etárias de filmes, espetáculos e apresentações musicais, incentivando-os a discutirem as motivações dessas classificações. Lembre-se de quê mudanças nas dinâmicas sociais e culturais fazem com quê o mundo seja percebido com novos olhos, afetando também o gosto musical, por exemplo.

Página cento e trinta e oito

TEORIAS E MODOS DE FAZER

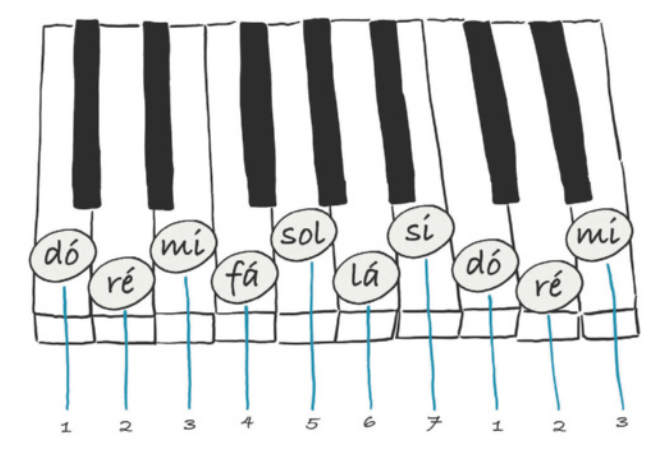

Entre pulsação e compasso

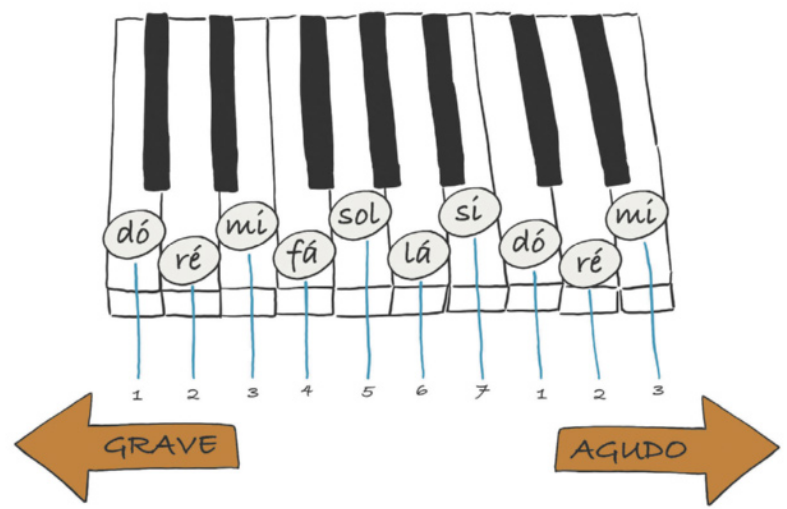

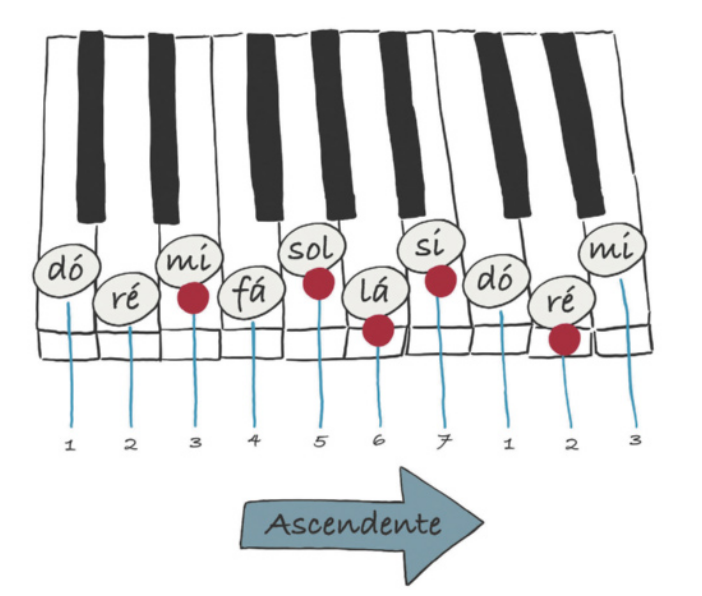

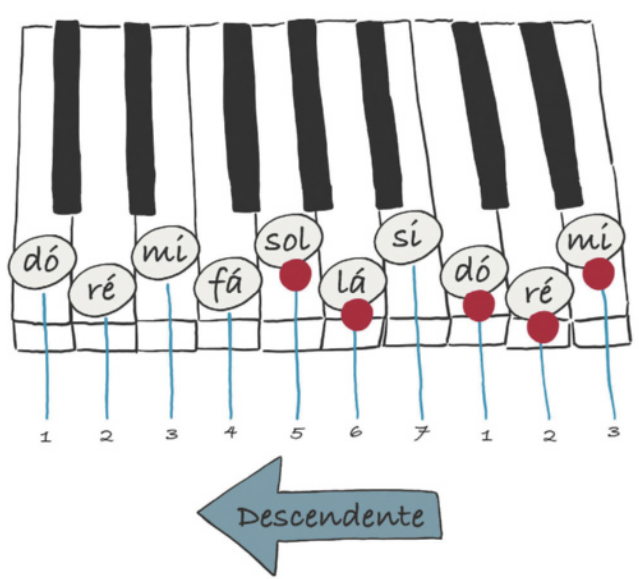

No capítulo 2, começou-se a compreender a diferença entre pulsação e ritmo. Lembrando quê a pulsação é o fluxo contínuo em uma música, o trilho por onde se desenvolverá o ritmo.

![]() Ouça a primeira parte da faixa de áudio Pulsação e compasso para fazer uma breve revisão e conceitos.

Ouça a primeira parte da faixa de áudio Pulsação e compasso para fazer uma breve revisão e conceitos.

Compreendendo a relação entre pulsação e ritmo, agora é possível avançar sobre a relação entre pulsação e compasso.

O compasso é uma forma de organização da pulsação e, portanto, do discurso musical.

A pulsação póde sêr agrupada de dois em dois tempos, compassos binários; de três em três tempos, ternários; de quatro em quatro tempos, quaternários; de cinco em cinco, quinários, e assim sucessivamente. No entanto, os compassos mais comuns são os compassos de dois, três e quatro tempos, e, em geral, os demais derivam da junção deles.

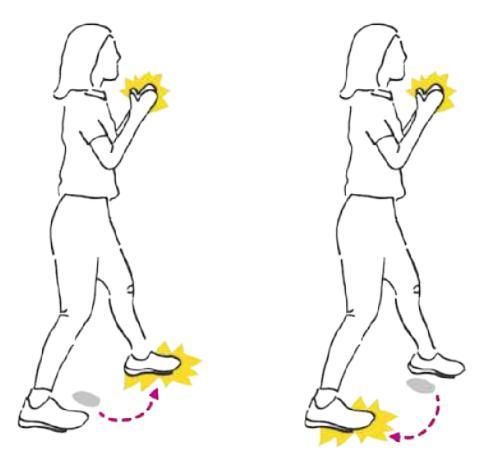

Para compreender a diferença entre esses compassos, serão utilizados os movimentos do corpo.

![]() Para isso, ouça a segunda parte da faixa de áudio Pulsação e compasso e acompanhe as ilustrações do seu livro.

Para isso, ouça a segunda parte da faixa de áudio Pulsação e compasso e acompanhe as ilustrações do seu livro.

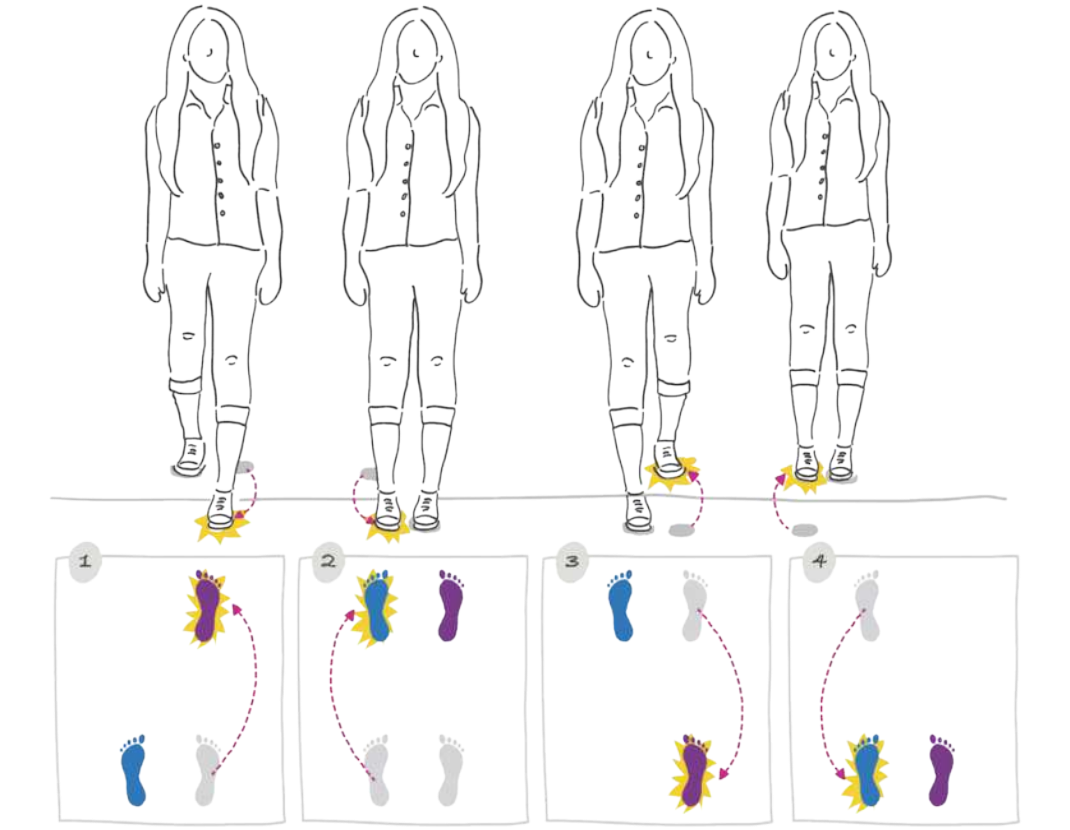

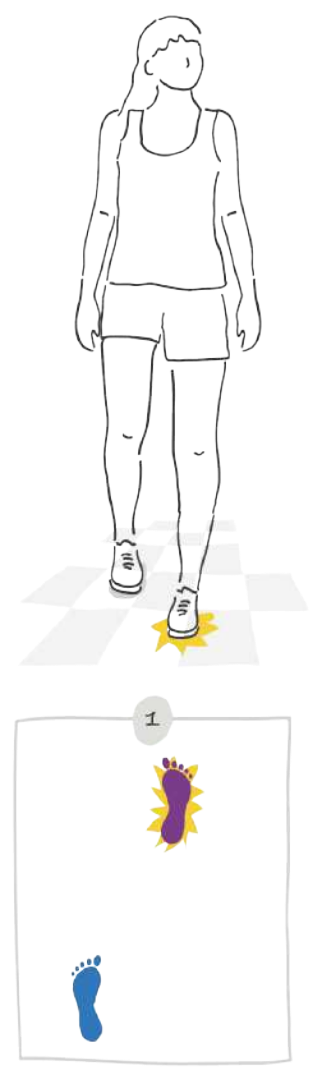

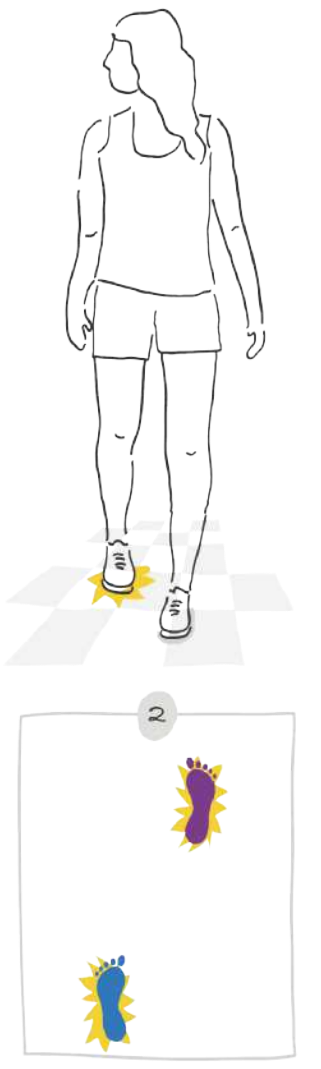

• Compasso quaternário: para descrever o compasso quaternário com o movimento de seu corpo, seu pé forte (o direito para os destros e o esquerdo para os canhotos) deverá ir à frente, seguido do pé fraco. O pé forte vai então atrás, seguido também do pé fraco, desenhando um quadrado no chão.

Página cento e trinta e nove

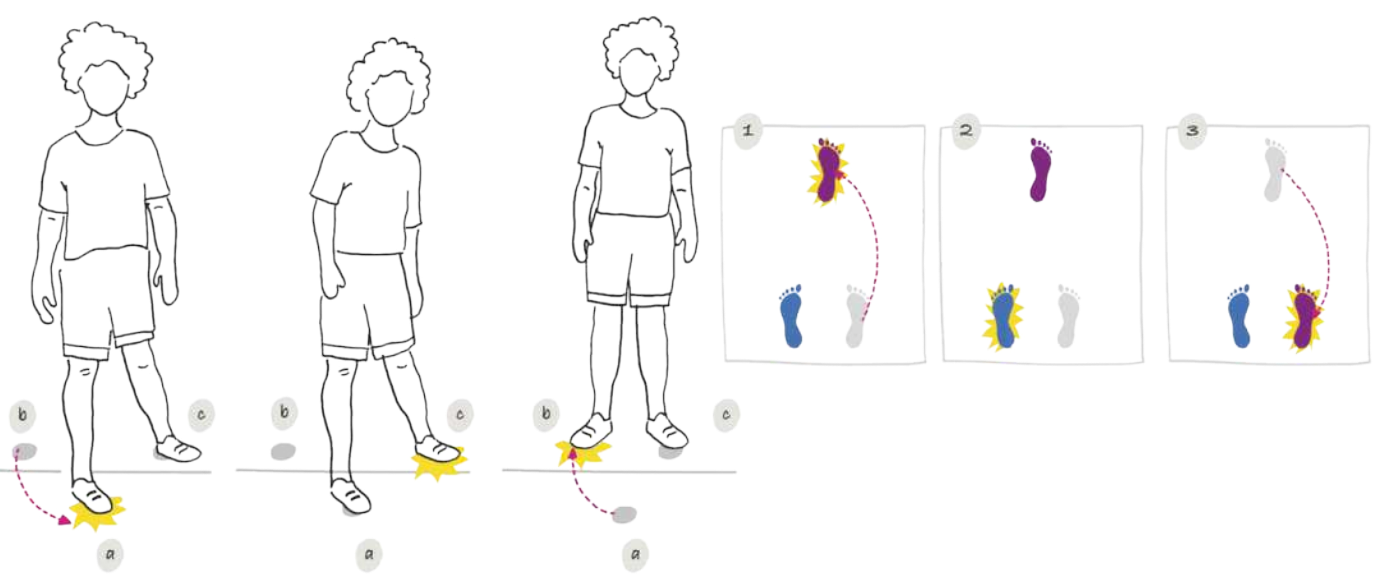

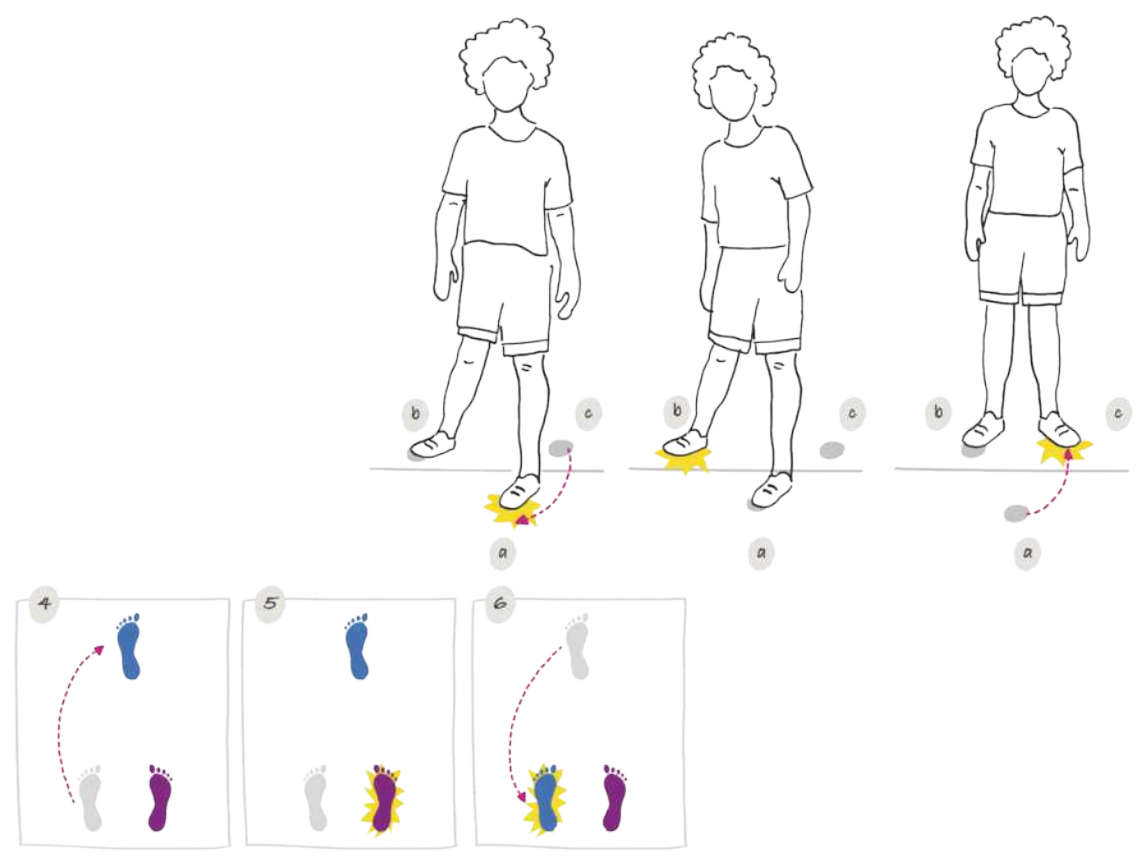

• Compasso ternário: para experimentar o compasso ternário, imagine um triangulo no chão. Os vértices B e C estão sôbi os seus pés direito e esquerdo, respectivamente, quê estão paralelos e separados. Essa será a posição de partida. Já o vértice A está posicionado à frente, entre o B e o C. O pé direito vai avançar e pisar no vértice A, acompanhado pelo peso do seu corpo. Em seguida, com o pé esquerdo, você irá pisar no vértice C, também trazendo o peso do seu corpo. O pé direito vai então voltar a pisar no vértice B, e você terá marcado os três tempos do compasso ternário. Você irá recomeçar a marcar os vértices com os pés, agora pelo lado esquerdo. O pé esquerdo, então, irá à frente para pisar no vértice A, no tempo 1, reiniciando o movimento, já quê agora é o pé esquerdo quê será o tempo 1. O pé direito repousará sobre um dos vértices e, por fim, o esquerdo no vértice quê resta, completando o movimento. Observe quê, no movimento do compasso ternário, os pés direito e esquerdo se alternam no tempo 1.

Página cento e quarenta

• Compasso binário: esse compasso tem apenas dois pontos de apôio. Um pé à frente (o direito para os destros e o esquerdo para os canhotos), marcando o tempo 1, e o outro atrás, no tempo 2. Não esqueça de deslocar o peso do seu corpo para cada um dos pés enquanto tira o outro do chão, como é ilustrado a seguir.

Com o movimento dos pés, foram representados os compassos quaternário, ternário e binário. Repita mais algumas vezes cada um dos compassos, sem interromper, até quê os movimentos fiquem bastante familiares. Procure batêer palmas sempre quê pisar o tempo 1 de cada um dos modelos.

Agora, com base nesses três modelos (quaternário, ternário e binário), explore outros movimentos conforme orientações apresentadas nas kestões a seguir.

1 Quais seriam as possíveis combinações quê resultariam em um compasso quinário, isto é, de cinco tempos?

Os compassos de cinco tempos podem surgir da combinação de um compasso ternário e um binário (3 +2) ou o inverso, um binário e um ternário (2 +3).

2 Quais seriam as combinações de um compasso setenário, isto é, de sete tempos?

Os compassos de sete tempos podem surgir da combinação de um compasso quaternário e um ternário (4 + 3) ou o inverso, um ternário e um quaternário (3 + 4). ôriênti os estudantes a fazer a junção dos modelos dos compassos dessa maneira e a realizar várias vezes seguidas, sempre batendo palmas no tempo 1.

Página cento e quarenta e um

AÇÃO

Parte 1 - Dançar a dois ou a duas

1. Andar no pulso

• Você e a turma vão se espalhar pelo espaço da sala ao som da composição “Odeon” (1909), música de ernésto Nazareth (1863-1934), e caminhar, associando os passos à pulsação da música.

• ![]() Para isso, acompanhe a faixa de áudio Dançando o tango brasileiro: Odeon e identifique a marcação da pulsação. Disponível em: https://livro.pw/bfiul (acesso em: 7 out. 2024).

Para isso, acompanhe a faixa de áudio Dançando o tango brasileiro: Odeon e identifique a marcação da pulsação. Disponível em: https://livro.pw/bfiul (acesso em: 7 out. 2024).

• Busque realizar trajetos quê desviem dos outros côlégas, garantindo quê vocês se obissérvem, não se esbarrem e preencham todo o espaço da sala.

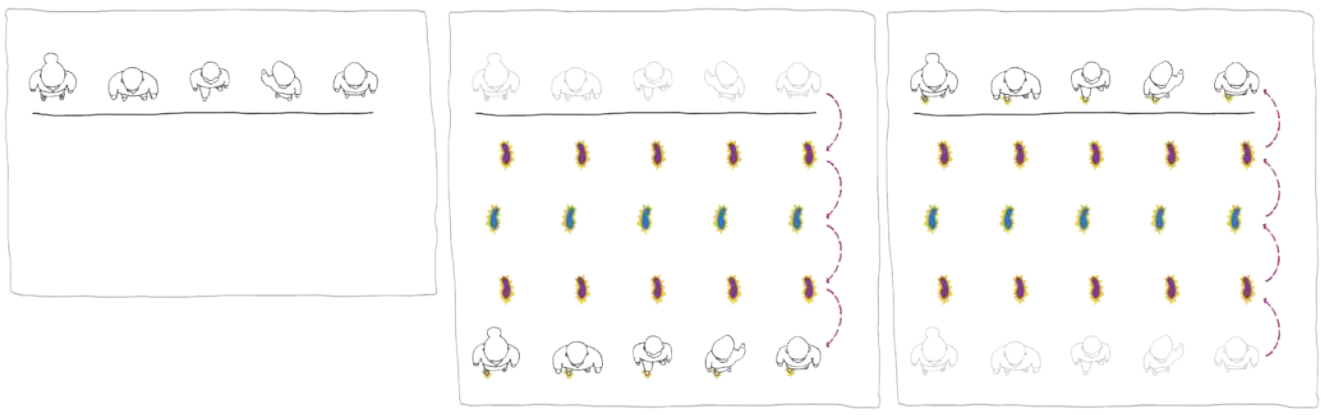

2. Avançar e recuar em linha

• Você e os côlégas devem se organizar em linha, um ao lado do outro, de frente para a mesma direção. Para tornar essa etapa mais simples, façam linhas com cinco participantes, no mássimo. Posicione-se na linha com os dois pés paralelos e o peso do corpo bem distribuído nos dois pés.

• Agora, você e os côlégas vão andar juntos, avançando quatro passos para frente, começando com o pé direito. Esse é o movimento de avançar.

• Agora, vocês recuarão quatro passos, começando com o pé direito para trás, sempre em linha. Esse é o movimento de recuar.

• Façam essas sequências algumas vezes até sentir quê todos conseguem fazer sem perder a posição na linha. Agora, experimentem a sequência iniciando o avançar e o recuar com o pé esquerdo.

• Agora, repitam a mesma sequência de avançar e recuar com a música, sempre respeitando sua pulsação.

Página cento e quarenta e dois

3. Avançar e recuar com duas linhas

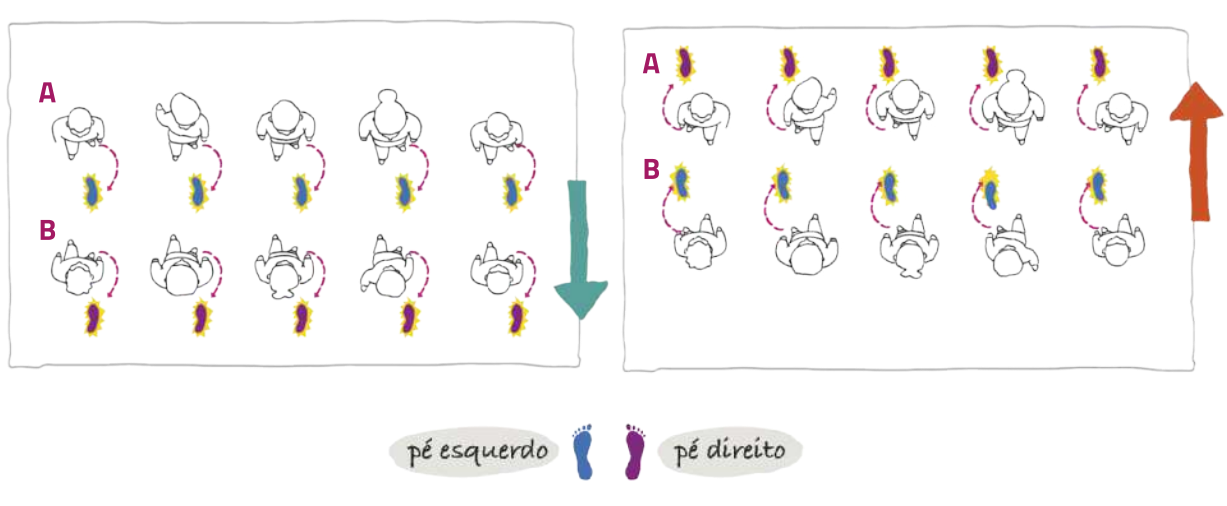

• Agora, organizem duas linhas, uma de frente para a outra, com cinco pessoas compondo a linha A e outras cinco, a linha B. Os participantes da linha B estarão frente a frente com os participantes da linha A.

• Em seguida, os membros da linha A avançarão quatro passos, começando com o pé esquerdo, ao mesmo tempo quê os membros da linha B recuarão, começando com o pé direito. Ao final dos quatro passos, a linha B avança, enquanto a linha A recua. O intervalo espacial entre as linhas deve sêr mantido ao avançar e ao recuar.

4. Avançar e recuar em dupla com bê-chi-gâs

• Escolha um colega ou uma colega para dançar. Você e seu par segurarão uma bexiga. Posicionem-se frente a frente, mantendo o contato por meio da bexiga, quê deve estar entre a palma da mão direita de um e a esquerda do outro. Essa bexiga não póde cair.

• Avance dois passos, começando com o pé direito, enquanto seu par recua, começando com o esquerdo. Experimentem esse movimento algumas vezes sem a música. Quando estiverem à vontade, repitam a experiência com a música.

• Aos poucos, quando sentirem quê esse deslocamento está garantido, busquem explorar movimentos com o quadril, com os membros superiores ou o tronco, mas sempre guardando o contato com a sua dupla através da bexiga.

• Se quiser, você póde deixar a bexiga de lado e dançar com seu par guardando o contato entre vocês do modo quê for melhor para os dois, respeitando os limites corporais de cada um.

Página cento e quarenta e três

MÚSICA E DANÇA

CONTEXTO

O sagrado e o profano nos tempos coloniais

O encontro entre portugueses, africanos, afrodescendentes e indígenas em solo brasileiro transformou os modos de cultuar o sagrado para esses grupos, bem como as formas de interação social coletivas. As pessoas sequestradas no continente africano e trazidas ao Brasil para trabalho escravo trousserão seus modos de reverenciar o sagrado e suas festas. Obrigados a se submeter aos pontos de vista dos colonizadores portugueses, encontraram modos de assegurar sua religiosidade, criando correspondência entre suas crenças e os ritos dos colonizadores.

Crenças, imagens de culto e rituais sagrados e profanos foram, assim, se ampliando e se modificando. Com raízes ibéricas, também o catolicismo tradicional, tanto o leigo quanto o devocional, trazido para o Brasil pêlos colonizadores portugueses, foi impactado por práticas e crenças africanas e indígenas.

Essas múltiplas influências ainda se fazem presentes nos dias de hoje, por exemplo, em festas religiosas e em outras celebrações realizadas por brancos, negros e indígenas, cujas origens religiosas são muitas vezes esquecidas. É o caso das festas juninas.

A pesquisadora Lélia Gonzalez (1935-1994), em seu livro Festas populares no Brasil (1987), lembra quê […] são os anônimos setores populares da colonização portuguesa quê trazem tais celebrações, já revestidas de aspectos católicos, para o Brasil. […]

GONZALEZ, Lélia. Festas populares no Brasil. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2024. p. 101.

Demarcações imprecisas entre ritos pâgãos e religiosos, entre sagrado e profano nas diferentes culturas, amalgamaram-se em rituais, crenças, cerimônias e festas quê fazem parte do calendário cultural do país.

CONEXÃO

Uma mistura quê dá samba

Dona Dalva Damiana de Freitas (1927-), importante referência do samba de roda do Recôncavo Baiano, é matriarca da Irmandade da Boa Morte, uma confraria religiosa afro-católica brasileira quê existe há mais de dois séculos, composta apenas de mulheres pretas, em Cachoeira (BA). Mais um exemplo em quê o sagrado e o profano se entrelaçam. Conheça dona Dalva e sua relação com o samba e com a Irmandade da Boa Morte em: https://livro.pw/jbefx? v=P9B5fzKYNfI (acesso em: 7 out. 2024).

Página cento e quarenta e quatro

REPERTÓRIO 1

Festas juninas e quadrilha

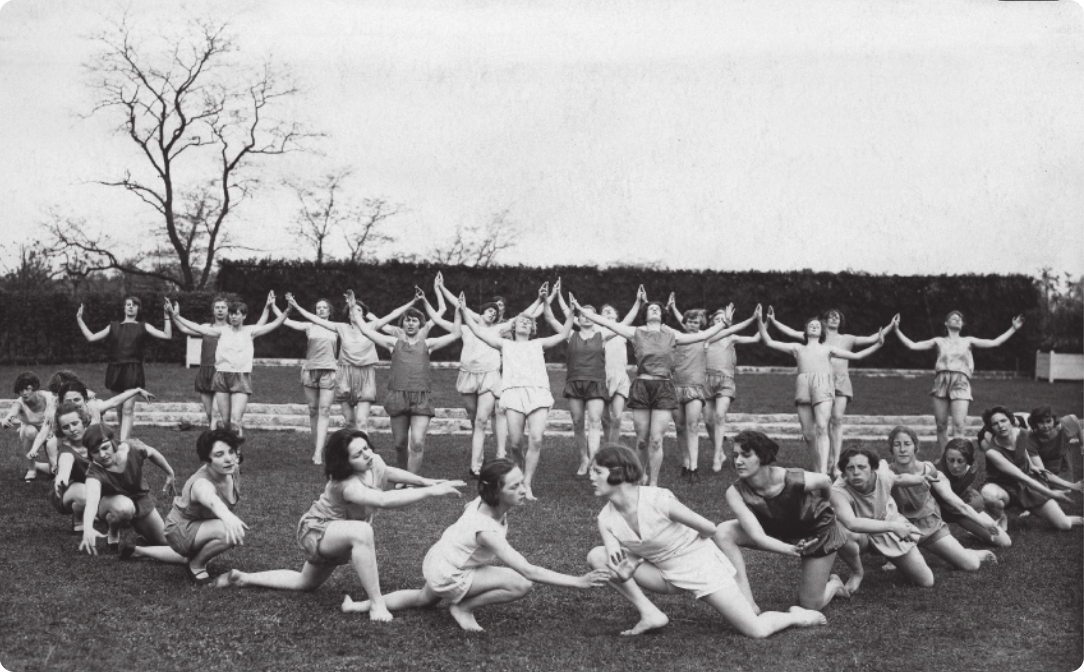

Com origens quê remetem aos rituais pâgãos de celebração do solstício de verão no Hemisfério Norte, as festas juninas foram incorporadas pelo cristianismo. As homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro associaram-se aos ritos do fogo do paganismo arcaico. A presença da fogueira anunciava a chegada da colheita, marcando a renovação da vida. No Brasil, onde coincide com o solstício de inverno, período de colheita do milho, a festa de São João tornou-se uma das festividades mais populares, sobretudo em algumas cidades do Nordeste.

Além da fogueira, as festas de São João caracterizam-se pela presença de bebidas e comidas típicas, muitas à base de milho; pela música e pela dança coletiva conhecida como quadrilha. A quadrilha, incorporada pêlos portugueses, desenvolveu-se nos salões da França como uma dança de casal. Quatro casais formavam um quadrado no espaço e dançavam avançando, recuando, trocando de posição e alternando os pares, sempre em harmonía.

No Brasil, a quadrilha é dançada em pares trajados com roupas coloridas, organizados em grandes grupos e conduzidos por um orador. Há deslocamentos em linhas quê avançam e recuam sincronicamente, além de filas quê remetem a um trem. Em determinados momentos, os pares dançam como em um baile, formando uma grande roda, e em outros, unem-se pelas mãos para criar um túnel quê é atravessado por todo o grupo. A quadrilha é dançada por pessoas de várias gerações. Em algumas cidades, como Campina Grande, na Paraíba, as festividades de São João tornaram-se grandes espetáculos.

- paganismo arcaico

- : reunião de práticas religiosas em quê se cultuavam os elemêntos, as forças e os ciclos da natureza.

Embora muito populares no Nordeste, as festas juninas já fazem parte do calendário de muitas escolas pelo Brasil. Como cada festa assume sua particularidade, responda à questão a seguir.

• Como a festa junina é comemorada em sua escola?

A festa junina está incorporada no calendário escolar de muitas escolas e toma os contornos de cada comunidade escolar. Faça com os estudantes o exercício de descrever a festa junina da escola com base no quê ela tem de particular e no quê ela tem em comum com essa expressão cultural.

Página cento e quarenta e cinco

REPERTÓRIO 2

Congada

As congadas estão presentes em diferentes partes do Brasil, mas assumem especial presença no estado de Minas Gerais. Em geral, são realizadas por irmandades ou confrarias, dependendo da época, e reencenam a coroação dos reis do Congo.

No século XV, os portugueses fizeram contato com o reino do Congo (que corresponde, hoje, a territórios da Angola, República do Congo e República Democrática do Congo), de onde foi trazido um grande contingente de pessoas escravizadas. Nesse reino, existia o soberano Manicongo, senhor do Congo, cuja memória sobreviveu entre os escravizados e se mantém viva na festividade da congada.

No entanto, as festas também homenageiam os santos negros católicos de devoção entre a população afrodescendente, como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e podem relembrar eventos do passado, como a abolição da escravatura.

As lêtras das canções fazem referência aos mitos católicos e à memória da ascendência africana. Os instrumentos musicais utilizados incluem caixa, cuíca, pandeiro, reco-reco, tarol, tamboril, sanfona ou acordeão, mas a formação póde variar de um grupo de congo para outro. Cada grupo ou terno de congo, como podem sêr chamados, possui uma característica própria e leva o nome de seu santo de devoção.

Observe as duas fotografias anteriores e repare em quando elas foram tiradas. Tendo isso em mente, responda à questão a seguir.

• O quê elas têm em comum apesar da distância temporal quê as separa?

Converse com os estudantes sobre a oralidade quê caracteriza expressões culturais como a congada. refórce quê, em festas religiosas e folguedos quê atravessam séculos, as práticas da dança e da música são passadas de geração em geração.

Página cento e quarenta e seis

REPERTÓRIO 3

Festa do Círio de Nazaré

A procissão do Círio de Nazaré é acompanhada por mais de 2 milhões de pessoas. O evento modifica o ritmo da cidade de Belém do Pará durante todo o mês de outubro. Essa festividade é realizada há mais de 200 anos e indica a devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

Foi introduzida no estado por jesuítas portugueses. Segundo a tradição, uma imagem da virgem foi encontrada por um agricultor por volta de 1700, onde hoje é a avenida Nazaré. Ele levou a imagem para casa, mas ela retornou para as margens do igarapé Murutucu.

A festa consiste em um conjunto de manifestações religiosas e profanas quê tomam conta da cidade. Seu ponto forte é a enorme procissão em quê a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em uma berlinda, é puxada pêlos devotos com uma kórda de mais de 400 metros. Entre os elemêntos profanos associados ao evento está a Festa das Filhas de Chiquita, bloco carnavalesco formado por homossexuais, quê trazem a irreverência do Carnaval para as celebrações. Também é tradicional a presença dos artesãos, chamados de girandeiros, quê produzem e comercializam brinquedos de miriti (buriti), um artesanato esculpido com essa madeira.

Ao longo da procissão, são cantados hinos e músicas de devoção à Virgem de Nazaré, e, durante os dias de procissão, há uma programação musical com a presença de artistas católicos nacionais. O evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva o público, em especial os jovens, ao espaço da Praça Santuário.

Os calendários religiosos fazem parte do calendário anual de diferentes cidades e costumam sêr eventos de festividade e celebração em comunidade.

Após a leitura do texto, converse com os côlégas sobre a questão a seguir.

• Na sua cidade, há outras festas religiosas quê ocupam os espaços públicos?

Procissões, lavações de escadarias e shows de louvor podem sêr consideradas festas de caráter religioso quê ocupam espaços públicos da cidade, dependendo da forma com quê cada prefeitura gerencía essas atividades. Localize com os estudantes esse tipo de festividade.

Página cento e quarenta e sete

PESQUISA

As mulheres no samba

No dia 13 de abril, celebra-se o Dia Nacional da Mulher Sambista. A data, instituída a partir de 2024, homenageia a cantora e compositora carioca D. Ivone Lara (1921-2018), a primeira mulher a assinar sambas. A ala de compositores das escolas de samba sempre foi um ambiente extremamente masculino, mas D. Ivone Lara se tornou a primeira compositora da Império Serrano e logo se consagrou. Assim como ela, outras compositoras marcaram e contribuíram com a história do samba. Pesquise e conheça algumas dessas personalidades.

1. Após o processo de gentrificação da cidade do Rio de Janeiro, resultante do “bota-abaixo”, as casas das tias baianas popularizaram-se na região da Pequena África.

• Saiba mais a respeito da Tia Ciata e explore a história da pequena África no sáiti do Ponto de Cultura Casa da Tia Ciata. Disponível em: https://livro.pw/nitqk (acesso em: 7 out. 2024).

• Um dos compositores mais reconhecidos da Pequena África foi João da Baiana (1887-1974), filho de Tia Perciliana, também quituteira, quê formou com Tia Ciata e Tia Amélia a comunidade das baianas da região. Ouça a canção “Batuque na cozinha”, gravada por Martinho da Vila em 1972, e busque descrever como devia sêr o ambiente musical onde essa canção foi composta.

2. No ano de 1914, o mashishe “Gaúcho”, também conhecido como “Corta-jaca”, de Chiquinha Gonzaga (1847-1935), levou a um incidente diplomático, quando a primeira-dama do país, dona Nair de Teffé (1886-1981), executou a peça ao violão em uma festa no Palácio do govêrno. A escolha do repertório provocou grandes constrangimentos, pois o mashishe era considerado uma música vulgar e pouco digna dos salões da alta ssossiedade. Na segunda mêtáde do século XIX, era difícil uma mulher afirmar-se como compositora. Chiquinha Gonzaga se destacou na história brasileira por enfrentar uma ssossiedade fortemente patriarcal e escravocrata e, apesar díssu, despontar como uma mulher afrodescendente e exímia pianista, compositora e regente na virada do século XIX para o século XX.

Página cento e quarenta e oito

• Conheça mais da história e do legado de Chiquinha Gonzaga. Disponível em: https://livro.pw/kuytj (acesso em: 7 out. 2024).

• Confira também a respeito da “Ocupação Chiquinha Gonzaga”, mostra dedicada à maestrina na 51ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Disponível em: https://livro.pw/qgklp (acesso em: 7 out. 2024).

• A marchinha “Ó ábri alas” (1899), até hoje cantada nos desfiles e blocos carnavalescos, foi composta por Chiquinha Gonzaga e inspirada pelo desfile do cordão Rosa de Ouro. Essa composição é considerada a primeira marcha-rancho da história. Conheça mais sobre o carnaval carioca no início do século XX. Disponível em: https://livro.pw/xbsrw (acesso em: 7 out. 2024). Faça também uma busca na internet para ouvir e conhecer essa marchinha.

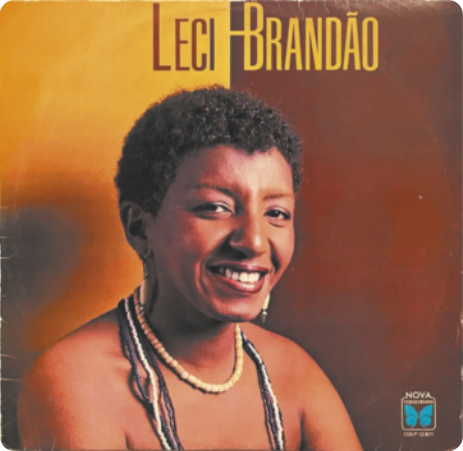

3. Leci Brandão é carioca e foi a primeira mulher compositora da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Suas lêtras sempre foram carregadas de forte cunho político e seu sucesso “Zé do Caroço” (1978) chegou a sêr rejeitado pela gravadora Polygram, em 1981. Além de cantora, atua como parlamentar e, em São Paulo, é madrinha do Bloco Afro Ilú Obá De Min, compôzto unicamente por mulheres.

• Ouça a canção “Zé do Caroço”, cantada por Leci Brandão e gravada somente em 1985 pela gravadora Copacabana. Reflita sobre o tema da música e as razões quê levaram à sua rejeição. Essa canção é inspirada em José Mendes Silva, o Zé do Caroço, policial aposentado quê se tornou uma liderança no Morro do Pau da Bandeira, próximo ao bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Pesquise a história dêêsse personagem e descubra quem ele foi.

Página cento e quarenta e nove

AÇÃO

parte dois – No tempo da valsa

Agora, expêrimente se movimentar em ciclos de três tempos, isto é, dançando uma música em compasso ternário.

1. Apreciação musical

• ![]() Ouça a faixa de áudio Dançando a valsa: Julieta, composta em 1895 também por ernésto Nazareth. Disponível em: https://livro.pw/gjuoq (acesso em: 7 out. 2024). Busque perceber a pulsação da música e bata palmas sempre no tempo 1.

Ouça a faixa de áudio Dançando a valsa: Julieta, composta em 1895 também por ernésto Nazareth. Disponível em: https://livro.pw/gjuoq (acesso em: 7 out. 2024). Busque perceber a pulsação da música e bata palmas sempre no tempo 1.

2. Valsa no lugar

• essperimênte dançar a valsa no lugar. Organize-se no espaço, com os pés paralelos e com o peso do corpo distribuído entre eles. Em seguida, leve o peso para a direita, marcando o pé direito no chão, e depois para a esquerda. Depois, retome o quê aprendeu no compasso ternário, ainda sem deslocamento no espaço.

• Marque a pisada do pé direito com uma palma, depois o pé esquerdo se juntará ao direito, tokãndo o chão de leve, e o direito voltará a marcar o chão no mesmo lugar em quê está, ou seja, sem se deslocar. Repita o movimento para a esquerda. O pé esquerdo marca o chão acompanhado de uma palma (tempo 1), o direito pisa de leve ao lado do esquerdo, e o esquerdo volta a marcar o chão.

3. Deslocamento pelo espaço em compasso ternário

• Sem batêer palma, siga se movimentando, agora livremente pela sala. Desloque-se somente no tempo 1 e explore o movimento. A turma deve se distribuir por todo o espaço, mas sempre respeitando o ciclo do compasso ternário.

4. Dançando valsa a dois com bê-chi-gâs

• Forme novamente uma dupla e retome o uso da bexiga. Vocês, agora, devem marcar o movimento da valsa em sincronia. A bexiga deve estar entre a mão direita de um e a mão esquerda do outro e póde sêr pressionada com leveza.

5. Avaliação coletiva

• Após experimentar as propostas, converse com os côlégas e o professor sobre qual foi o maior desafio ao se movimentar em pares.

Movimentar-se em sincronia com o movimento do outro póde sêr um desafio para muitos dos estudantes. Destaque quê dançar junto é um exercício de percepção do outro. A relação com o tempo da música também é fundamental, pois, se estiverem sincronizados com a pulsação e relacionando corpo e movimento, há grandes chances de a comunicação acontecer d fórma fluente na dança também.

Página cento e cinquenta

PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

ARTES INTEGRADAS

Arquitetura colonial

A história da arquitetura brasileira está atrelada aos primeiros séculos da colonização portuguesa. As mais antigas edificações foram os fortes concebidos para defesa do território e as igrejas das ordens religiosas católicas, como a igreja do Convento de São Francisco, construída em 1708, em Salvador. Essa construção tem o interior decorado com relevos e esculturas de madeira cobertas de ouro, a exemplo do estilo Barroco brasileiro. O convento também abriga um conjunto de 37 painéis de azulejos portugueses.

O uso dos azulejos como elemêntos decorativos nas construções brasileiras é uma característica da arquitetura portuguesa, assimilada da cultura islâmica. Os povos islâmicos dominaram a península ibérica no período quê precedeu as expedições oceânicas quê levaram à colonização.

ARTES INTEGRADAS

Cultura cigana

O primeiro registro da chegada de ciganos em terras brasileiras data de 1574, quando o cigano João Torres, sua mulher e seus filhos foram degredados para o Brasil. Em Minas Gerais, os ciganos foram notados a partir de 1718, vindos da baía depois de serem deportados por Portugal. Atualmente, no Brasil, os povos ciganos são compostos principalmente por três grupos, cada qual com sua língua e côstúmes próprios: os Rom, os Sinti e os Calón. Nosso país é o lar da terceira maior população cigana do mundo. Além da semelhança nos côstúmes, na língua e nas vestimentas tradicionais, o nomadismo é um traço marcante quê unifica as diferentes etnias dos povos ciganos. O racismo, a perseguição e a exclusão social, infelizmente, também são uma constante na história dêêsse povo.

A herança cigana está presente em diferentes aspectos da cultura brasileira. Na música, as influências estão na (Moda) de viola, no sêrtanejo e no samba. Na dança, temos a catira, típica de Minas Gerais e Goiás, associada ao flamenco, dança espanhola de origem cigana.

- degredado

- : quem recebe a pena do exílio.

Página cento e cinquenta e um

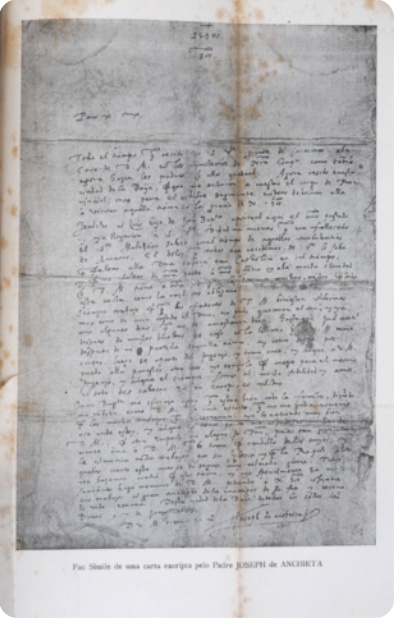

TEATRO

Teatro jesuítico

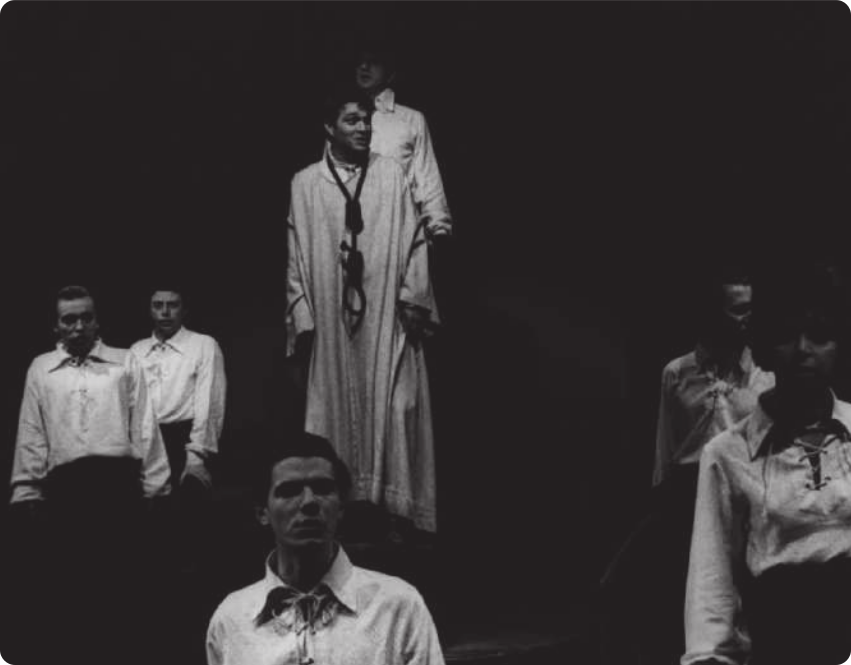

Os jesuítas costumavam promover eventos teatrais, misturando elemêntos de teatro, música e dança como parte do projeto violento de aculturação dos povos indígenas e apagamento da cultura do outro. No Brasil, o padre José de Anchieta (1534-1597) foi um dos responsáveis pela presença da linguagem teatral como instrumento para a colonização. Anchieta organizava as apresentações nos aldeamentos indígenas, como parte integrante de festas religiosas. Esses aldeamentos faziam parte do projeto colonial de ocupação do território e aculturação dos indígenas, promovendo o deslocamento forçado dos povos originários de suas terras. Nesses locais, as peças aconteciam ao ar livre, realizadas por jesuítas e indígenas aldeados, seguindo o modelo do teatro medieval europeu.

TEATRO

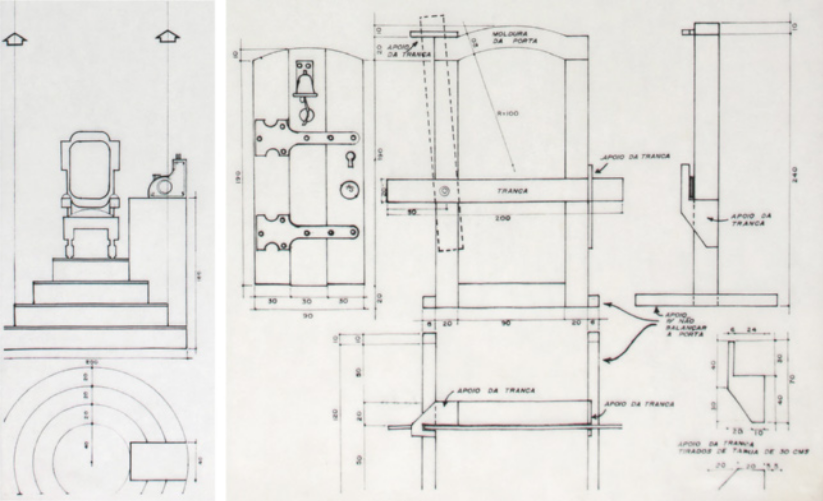

Casas de Ópera

As formas teatralizadas presentes no Brasil entre o século XVI e o início do século XVIII eram muito diferentes do quê hoje entendemos por teatro. Elas não aconteciam em um espaço chamado teatro, já quê, durante séculos, foi proibido construir edifícios teatrais na colônia.

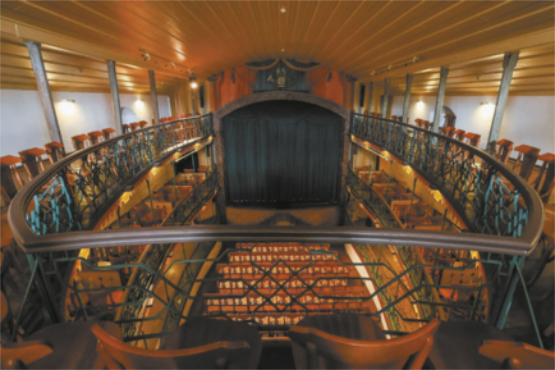

Em meados do século XVIII, a proibição cessou, e foram erguidas as primeiras Casas de Ópera. Apesar do nome, não eram apresentadas apenas óperas mas também tragédias e comédias. Sua construção incentivou a formação de um sistema teatral, quê englobava tanto os trabalhadores do teatro quanto o público espectador. Aos poucos, constituía-se nas cidades um circuito cultural quê não estava diretamente ligado à Igreja.

A Casa de Ópera de Vila Rica foi inaugurada em 1770, em Minas Gerais. A riqueza trazida pela mineração constituiu uma elite quê buscou reproduzir ali a cultura iluminista européia. A contradição é quê, enquanto as peças falavam de liberdade e enalteciam o indivíduo, a vida social brasileira era completamente marcada pela escravização, com parte do elenco compôzto por atores e atrizes negros escravizados.

Página cento e cinquenta e dois

SÍNTESE ESTÉTICA

A construção de uma cultura tropical

Reflexão

Neste capítulo, foram abordadas as kestões quê envolvem a colonização e a formação de uma cultura brasileira. Viu-se como a junção de elemêntos de distintas matrizes constituiu uma cultura artística rica em manifestações festivas e em produções musicais e visuais. As historiadoras Lilia Schwarcz (1957-) e Heloisa Starling (1956-) discutem essas kestões no livro Brasil: uma biografia, publicado em 2015, em quê apresentam uma revisão da história brasileira, da colonização aos dias atuáis. Leia, a seguir, um trecho dessa obra referente à vida cultural no Rio de Janeiro na época em quê a kórti portuguesa se instalou no Brasil.

Um rei no Brasil

[...]

Continuavam faltando igualmente diversões e os requisitos mínimos para uma vida em ssossiedade. O Passeio Público, construído entre 1779 e 1783, foi por muito tempo o maior dos atrativos no Rio de Janeiro. Já as touradas, bastante animadas, realizavam-se no Campo de Santana. Leithold acompanhou uma em quê “portugueses, brasileiros, mulatos e negros vaiaram do princípio ao fim. Um tourinho magro, cuja ira alguns figurantes paramentados procuravam em vão provocar com suas capas vermelhas, permanecia fleumático”. Havia, ainda, o Real Teatro de São João, fundado em 1813, e durante dez anos o único na cidade. Na música dom João soube combinar artistas vindos do exterior com representantes locais. Por essa razão, cercou-se de profissionais como o compositor pardo José Maurício, quê atuou até 1810 em todas as funções musicais sacras e profanas, e acabou ficando conhecido, como “Mozart brasileiro”; isso até a chegada de Marcos Antônio Portugal, músico habituado aos gostos da kórti, formado pela escola italiana e com prática de batuta na regência das orquestras de São Carlos em Lisboa. E o ofício cresceu: em 1815, a Capela Real possuía um corpo de cinquenta cantores, entre estrangeiros e nacionais.

- Passeio Público

- : primeiro local de lazer planejado para a capital carioca, o Passeio Público foi concebido pelo Mestre Valentim (1745-1813), artista e arquiteto quê realizou diversos projetos na cidade, entre os quais chafarizes e esculturas de bronze.

- Leithold

- : Theodor von Leithold (1771- 1826), militar prussiano, conviveu com a kórti portuguesa no Brasil em 1819 e escreveu um relato sobre a vida no Rio de Janeiro, Viagem de Berlim ao Rio de Janeiro e volta, publicado em Berlim, em 1820.

- fleumático

- : tranqüilo, desanimado, inerte, calmo, paciente.

- José Maurício

- : o religioso José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) viveu a transição do Brasil Colô-nia para o Brasil Império e foi considerado um dos maiores compositores de seu tempo.

Página cento e cinquenta e três

Na Fazenda Santa Cruz, quê pertencia à monarquia e distava sessenta quilômetros da cidade, “forneciam-se” produtos agrícolas mas também “artistas clássicos”: todos negros. Os êskrávus dessa propriedade, além de trabalharem nas lavouras, eram iniciados na música sacra, formando corais e tokãndo instrumentos. Esses músicos foram ganhando fama, e a escola recebeu a denominação de Conservatório de Santa Cruz. Embora a fazenda estivesse passando por um processo de decadência financeira, os mestres nunca pararam de ezercêr seu ofício, e a escola de música granjearia novo impulso com dom João. Em 1817 o prédio foi reformado, e a capela, redecorada, prevendo-se apresentações da orquestra e do coral. Ademais, Santa Cruz tornou-se a residência de verão da família real e sede de solenidades. Os músicos êskrávus dedicavam muito tempo ao estudo teórico e à prática instrumental, sôbi orientação de mestres como o próprio José Maurício. Costume inaugurado pelo príncipe regente, os artistas de Santa Cruz seriam constantemente “emprestados” para integrar a orquestra, o coral ou a banda do Paço de São Cristóvão e da Capela Real. Tocavam rabecas, violoncelos, clarinetas, rabecões, flautas, fagotes, trombones, trompas, pistons, requintas, bumbos, flautins de ébano; executavam marchas militares e patrióticas, valsas, modinhas, quadrilhas. Também apresentavam óperas. Dom João, amante da música, comparecia ao teatro, nos dias de gala, e às vezes adormecia. Acordava então assustado e perguntava a um de seus fiéis camareiros: “Já se casaram os patifes?”.

[…]

Todo esse gosto seria mais acentuado a partir de outra iniciativa dos tempos em quê Antônio de Araújo ainda fazia parte das lides do rei. Em 1816, o mesmo conde da Barca seria o incentivador se não do convite, ao menos da boa recepção e alojamento de um grupo de artistas franceses. Foi em 1815 quê o marquês de Marialva, encarregado de negócios de Portugal na França, achou por bem apoiar a ideia da vinda de diversos artistas reconhecidos em seu meio quê, em consequência da queda do Império de Napoleão e preocupados com as represálias políticas, encontravam-se sem emprego e desejosos de emigrar. A iniciativa partira, na realidade, dos próprios artistas, liderados por joaquim Lebreton, o antigo secretário da Academia de Belas Artes. Já o govêrno local, ciente da importânssia da representação artística e, sobretudo, da veiculação de sua imagem positiva na Europa, rêzouvêo arcar com as despesas iniciais do grupo.

[…]

O quê eles não sabiam era quê os planos de, uma vez no Brasil, fundar uma Academia nos móldes da francesa se revelariam melancólicos. Araújo morreria logo após a chegada do grupo e, sem seu principal mecenas, os integrantes seriam tratados com indiferença, além de sofrerem a surda hostilidade dos artistas nacionais e portugueses, quê não concordavam em serem passados para trás por um grupo, diziam eles, “de bonapartistas desempregados”. Mas oportunidades havia. Com o falecimento da rainha e a futura aclamação do novo soberano, dois atos capitais na vida de uma nação monárquica, os artistas sem demora perceberiam quê sua verdadeira função seria construir cenários e dar grandiosidade àquela kórti imigrada. Tendo joaquim Lebreton (secretário perpétuo da classe de belas-artes do Instituto Real da França) como líder e os artistas Nicolas-Antoine Taunay (pintor do mesmo instituto), Auguste-Marie Taunay (escultor), Jã batist debrê (pintorde história e decoração), Granjean de Montigny (arquiteto), Simon Pradier (gravador) entre outros funcionários, o grupo era anunciado de dois modos: pela diversidade de especializações e pelo perfil profissional de seus membros.

[…]

Desde o século XVIII, difundiu-se no Brasil o estilo barroco, quê predominou nas maiores cidades, como Rio de Janeiro,

- Antônio de Araújo

- : Antônio de Araújo e Azevedo (1754-1817), conde da Barca, foi ministro de Dom João sexto. Tendo chegado ao Brasil com a kórti portuguesa, em 1808, fundou instituições artísticas e científicas no Rio de Janeiro.

Página cento e cinquenta e quatro

Recife, Salvador, e especialmente em Ouro Preto e Sabará, enquanto a forte presença do estilo rococó em Diamantina fez desta a menos barroca e a mais alegre das cidades mineiras. Essa ár-te colonial respondia às exíguas demandas locais, sêndo os trabalhos encomendados, em sua maioria, por autoridades eclesiásticas ou civis, e excepcionalmente por particulares. Também Portugal carecia de pintores acadêmicos. Isto é, lá havia academias, mas a atividade continuava a sêr considerada de menor importânssia e os artistas raramente se dedicavam a pinturas de gênero. Talvez por isso a kórti tenha acolhido os artistas franceses, tidos como uma espécie de vanguarda ou ao menos um sêlo de qualidade. Eram, ainda por cima, educados no estilo neoclássico, o qual na França se pôs a serviço da Revolução e trabalhou em nome da criação de sua memória.

E o modelo se encaixaria, ao menos teóricamente, d fórma perfeita nos planos do govêrno de dom João, quê pretendia animar um projeto palaciano a partir da expertise dêêsses artistas. Aliás, diante da inexistência de um mercado de artes, o grupo não teria outra chance senão se filiar exclusivamente à família real e à agenda de datas quê a monarquia mandava comemorar. Às exéquias de dona Maria sucederiam cerimônias de gala, substituindo os ornatos fúnebres por arcos triunfais e iluminações, por ocasião da vinda da futura imperatriz do Brasil, em 1817, e da aclamação de dom João em 1818. Os artistas seriam responsáveis, ainda, por várias obras urbanísticas e grandes monumentos, bem como criariam arquiteturas efêmeras, onde se exibiam comemorações públicas associadas ao Estado.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das lêtras, 2018. p. 185-187; 191-192.

- rococó

- : estilo artístico quê se desenvolvê-u na Europa no século XVIII, caracterizado pela profusão de decorações e ornamentações com elemêntos espiralados.

- vanguarda:

- na ár-te, termo usado para designar a parcela de artistas quê atuam como precursores em determinada técnica ou linguagem.

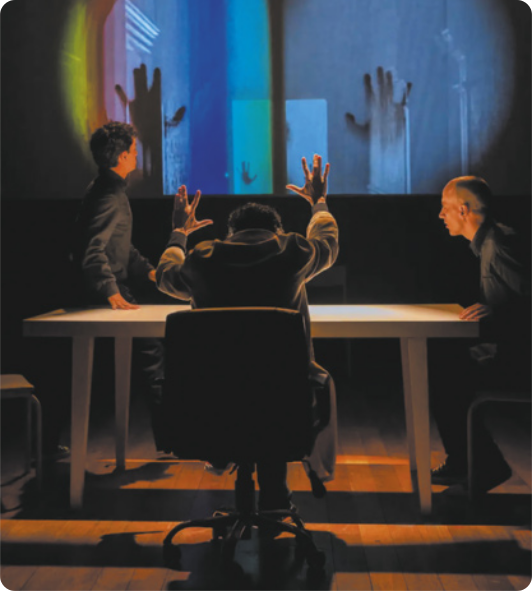

Processo de criação coletiva

Após a leitura do trecho do livro Brasil: uma biografia, forme um grupo de seis a dez integrantes para realizar um processo de pesquisa e criação artística, investigando criticamente os estudos sobre ár-te e colonização.

Análise e debate

Depois de ler o texto, analisar a imagem Entrada do Passeio Público e refletir, discuta as kestões a seguir com seu grupo.

• Como era o cenário artístico do Rio de Janeiro no komêsso do século XIX?

O Brasil possuía artistas, tanto brasileiros como portugueses, quê animavam o cenário local. Peça aos estudantes quê destaquem elemêntos do texto quê evocam esse contexto, como o Real Teatro de São João, o Conservatório de Santa Cruz.

• Que tipo de música era tocado e por quem?

As músicas, tanto de caráter sacro quanto profano, mesclavam artistas estrangeiros e nacionais, contando, inclusive, com pessoas escravizadas quê eram iniciadas em música, cantando em corais e tokãndo instrumentos. Além das músicas de caráter sacro, os artistas locais executavam óperas, marchas militares, valsas, modinhas e quadrilhas.

• por quê trazer artistas da França para fundar uma academia de; ár-te no Brasil?

Era uma estratégia do govêrno local para veicular uma imagem positiva do Brasil na Europa, ciente da importânssia da representação artística nesse processo. Era também uma tentativa de formár quadros artísticos ao gosto europeu, diante de um povo sem educação artística formal.

• Segundo o texto, como os artistas franceses foram recebidos no Brasil?

A recepção foi hostil, com artistas nacionais e portugueses insatisfeitos com a chegada de “bonapartistas desempregados” quê roubariam seus empregos.

• Em quê tipo de eventos os artistas franceses eram chamados a colaborar com a monarquia portuguesa?

Dando grandiosidade à kórti quê havia imigrado para o Brasil, produzindo obras artísticas quê respondessem a esse propósito, animando um projeto palaciano de pôdêr.

Anote os principais tópicos quê surgiram no debate. Eles servirão de base para o processo de criação artística.

Ideia disparadora e linguagens artísticas

Em seguida, com seus côlégas de grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio

Página cento e cinquenta e cinco

de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação ou outro formato.

Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo, ou rememore procedimentos artísticos trabalhados nos capítulos anteriores, quê possam apoiar a criação. Leve em consideração os desejos artísticos e as habilidades dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.

Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando as sugestões de todos. Depois, retome as ideias e eleja a quê parecer mais potente, chegando em uma ideia disparadora.

Faça sugestões possíveis de serem realizadas e quê reverberem o trecho selecionado do livro

Brasil: uma biografia, além de fazer um levantamento de imagens, objetos, músicas, gestos ou textos quê evidenciem a relação entre a colonização e a constituição da cultura brasileira, especificamente no quê diz respeito a seus valores estéticos. Tome como ponto de partida a; ár-te brasileira engendrada no ambiente colonial, refletindo sobre como os valores estéticos da colonização ainda se manifestam no cotidiano brasileiro. Pense em trabalhos artísticos quê chamem a atenção das pessoas para a mesclagem de culturas quê resultou do processo de colonização.

Deixe a imaginação livre. É possível fazer um levantamento de imagens representativas da mescla cultural no Brasil, resultante do processo de colonização, criando um painel com esses materiais; realizar uma apresentação musical na forma de um cortejo quê explore o universo musical do período ou uma encenação de festa cívica, inspiradas nas festas populares; ou fazer uma cena de teatro representando os conflitos entre os músicos franceses e os músicos locais.

Um dos integrantes do grupo deve anotar a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).

Pesquisa, criação e finalização

Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e nas linguagens artísticas escolhidas pêlos integrantes do grupo.

Caso a criação envolva apresentação ou encenação, você e os côlégas devem ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Mesmo apresentações improvisadas exigem alguma forma de combinado e preparação. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa, lembre-se de experimentar os elemêntos em cena.

Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo o quê será necessário providenciar, dividindo as tarefas entre os integrantes.

O processo de criação será diferente para cada grupo, de acôr-do com o quê cada um escolheu realizar. Cada grupo deve desenvolver suas etapas, estabelecendo critérios de acôr-do com a obra ou manifestação artística quê se está concebendo.

Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite para apreciar as criações dos demais grupos.

Página cento e cinquenta e seis

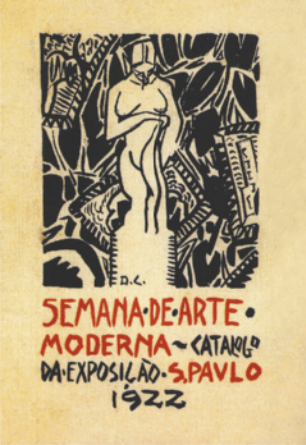

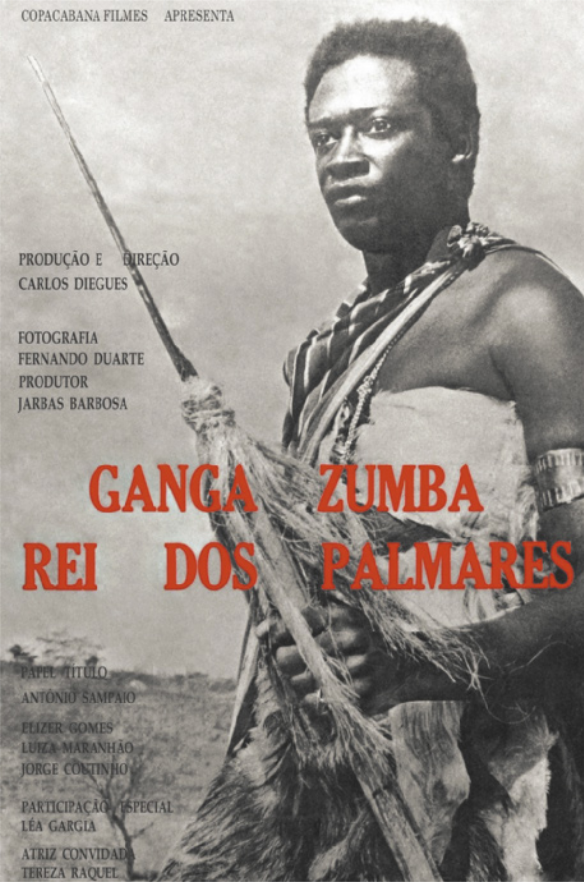

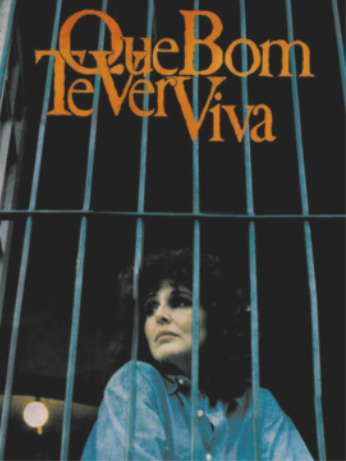

CAPÍTULO 5

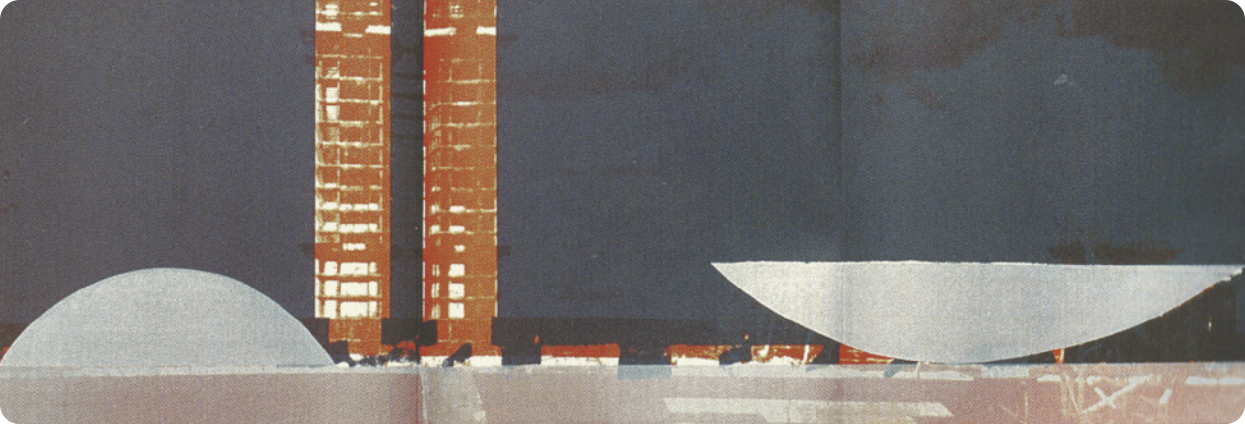

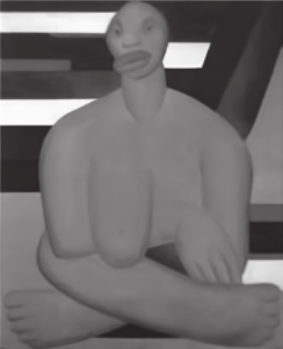

Modernismos no Brasil

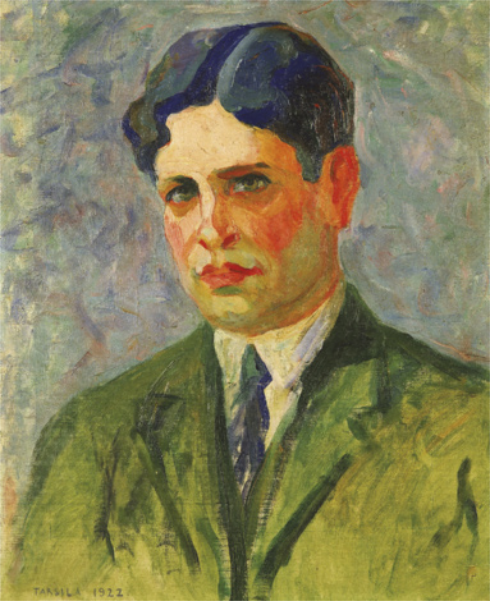

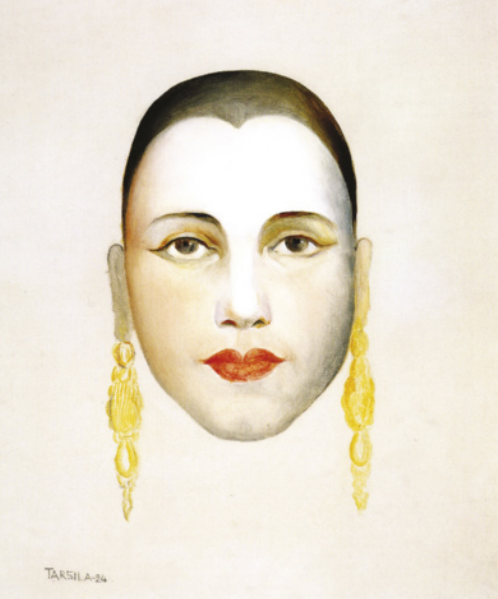

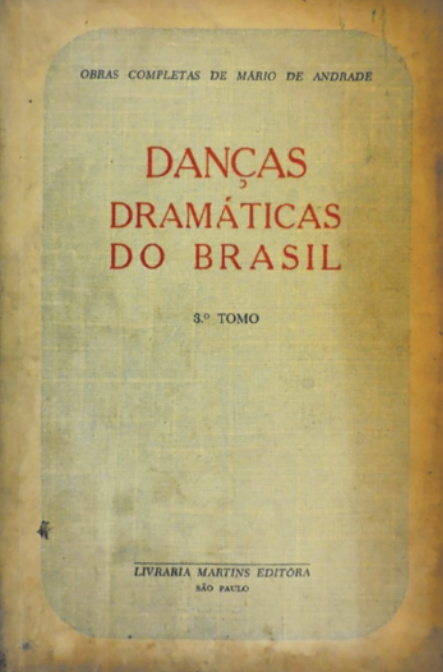

ôsvald de Andrade (1890-1954), Tarsila do Amaral (1886-1973), e Mário de Andrade (1893-1945) foram figuras centrais do Modernismo brasileiro.

Página cento e cinquenta e sete

Esta fotografia é um dos registros feitos pelas expedições organizadas por Mário de Andrade em 1938, quando esteve à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (SP).

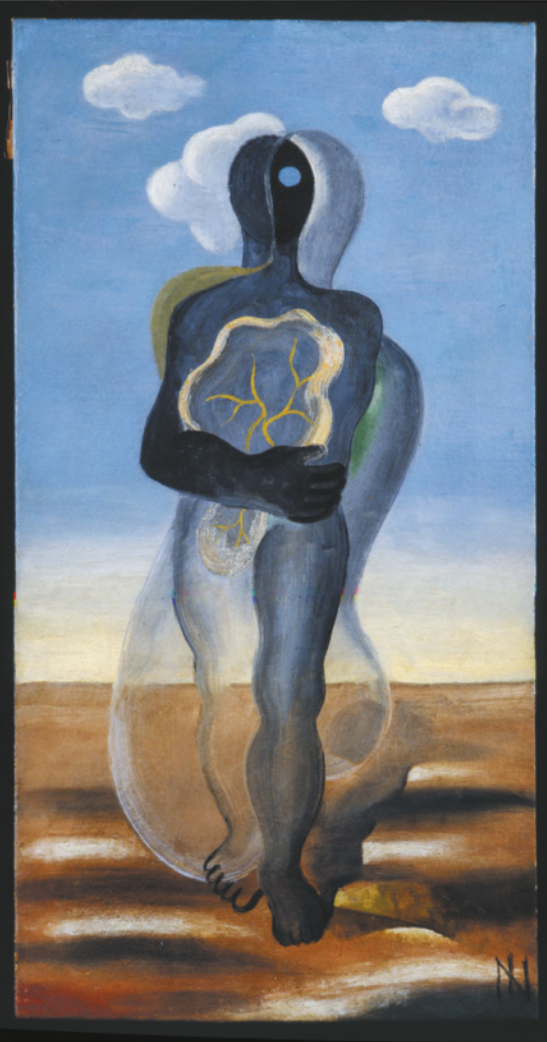

A artista plástica Maria Martins (1894- 1973), conhecida por suas obras surreais, teve grande influência no movimento surrealista internacional.

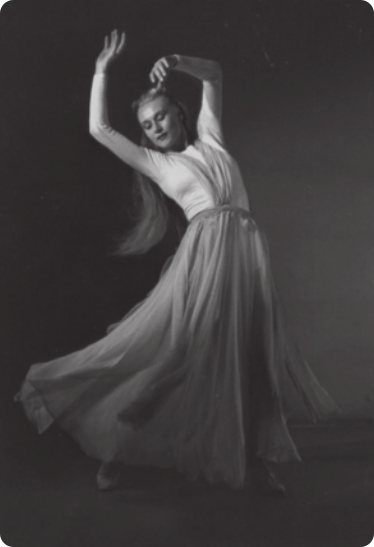

O teatro de revista oferecia ao público espetáculos suntuosos, com muita música e humor.

Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.

1 Como você descreveria as obras apresentadas?

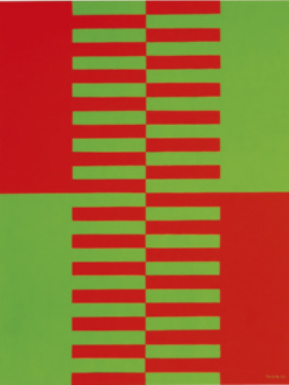

1. Solicite aos estudantes quê descrevam o quê apreciaram, com atenção ao suporte de cada exemplo e aos elemêntos da composição. Iniciem com os retratos pintados a óleo de três artistas do movimento modernista. Dois deles são de altoría de Tarsila do Amaral e o outro é de Lazár Segáu (1889- 1957). Depois, partam para a fotografia do tambor de mina, uma dança associada a um culto afrorreligioso registrada por Mário de Andrade. Sigam para a escultura em bronze de uma forma OR GÂNICA pouco figurativa e, fechando a sequência, para a fotografia de uma cena de teatro de revista.

2 A quê linguagens artísticas elas se relacionam?

2. As pinturas relacionam-se às artes visuais; as pinturas quê mostram ôsvald de Andrade e Mário de Andrade também se relacionam à literatura, já quê os retratados foram dois importantes escritores da literatura brasileira; a fotografia do tambor de mina relaciona-se com a dança e a música; a escultura de Maria Martins também se relaciona às artes visuais; a fotografia da cena de teatro de revista está relacionada ao teatro.

3 O quê essas imagens informam sobre o Modernismo no Brasil?

3. Com base na observação dessas imagens, algumas características do Modernismo no Brasil podem sêr apontadas: os retratos foram feitos com cores fortes e formas simplificadas; a escultura não representa algo de modo realista; o registro fotográfico de uma dança de caráter afrorreligioso demonstra a valorização das matrizes culturais brasileiras; todas as imagens remetem, de alguma forma, ao corpo e ao Brasil. Observe quê o teatro de revista não é um gênero relacionado às renovações modernistas, figurando, porém, como elemento expressivo do ambiente cultural predominante à época.

Página cento e cinquenta e oito

Como os artistas modernos conceberam uma identidade para o Brasil?

Entre o fim do século XIX e o início do século XX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil, o quê contribuiu para a diversidade cultural quê aqui se estabelecia. Os milhares de europêus e asiáticos quê desembarcaram no país tiveram papel fundamental no crescimento da agricultura, da industrialização e da urbanização da nação.