UNIDADE

1

CITOLOGIA E ORIGEM DA VIDA

O animal da fotografia é um tardígrado, quê vive em ambientes aquáticos e sobrevive a condições extremas, as quais a maioria dos sêres vivos não sobreviveria.

Essa capacidade está relacionada a processos específicos quê ocorrem em estruturas celulares dêêsses animais. Pesquisas buscam entender esses processos visando realizar aplicações, por exemplo, no desenvolvimento de plantas tolerantes a climas extremos e na proteção de astronautas.

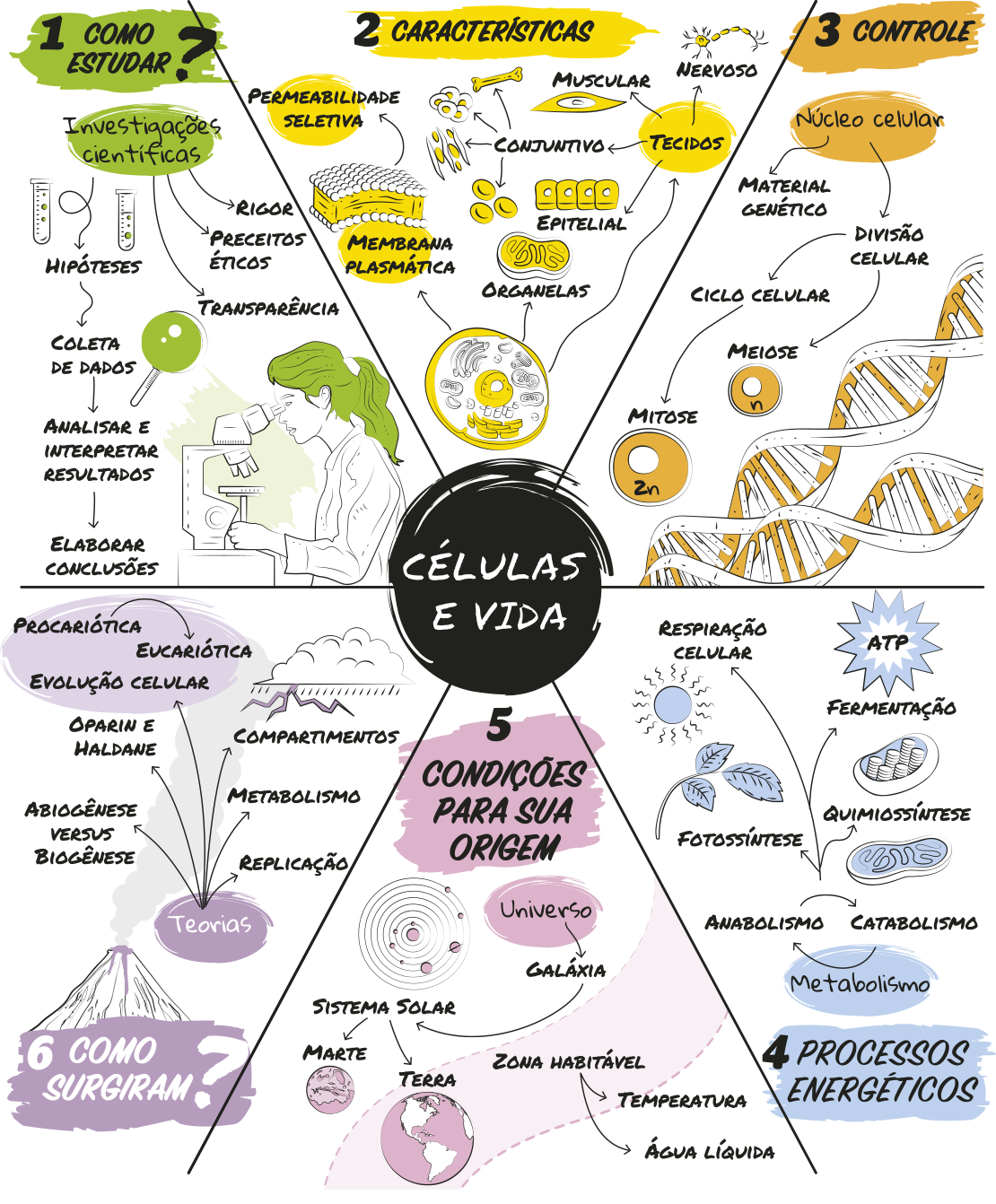

Nesta Unidade, serão explorados os conhecimentos científicos, as características e o funcionamento das células e as condições para a existência da vida.

Página onze

Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.

1. Os tardígrados sobrevivem ao vácuo do espaço, ao congelamento e a tempera-túras elevadas. Considere quê você fosse realizar uma investigação científica sobre esse animal. Qual dessas propriedades você pesquisaria? Com qual objetivo?

2. O tardígrado e o musgo quê aparécem na imagem são formados por células. Essas células possuem algumas semelhanças, como a presença de mitocôndrias. Cite outras semelhanças quê conheça presentes nas células dêêsses organismos.

3. O tardígrado tem um tamãnho médio de 0,5 mm. Seria possível observar os dêtálhes dêêsse sêr vivo sem ajuda de algum equipamento quê amplie a imagem? Explique.

4. Os tardígrados vivem em condições quê a maioria dos sêres vivos não suportaria. Converse com os côlégas sobre quais são as condições necessárias para quê exista vida.

Página doze

TEMA 1

A construção dos conhecimentos científicos

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

A Paleontologia é um ramo da Ciência quê estuda os sêres vivos quê existiram no planêta Terra há milhões de anos, mas quê hoje não existem mais.

Entre os vários sêres vivos estudados pêlos paleontólogos, estão os dinossauros, quê sempre despertaram o interêsse e a curiosidade de pessoas com diferentes idades. No ano de 1824, foi descoberto o primeiro fóssil de dinossáuro do mundo, o Megalosaurus bucklandii. O megalossauro tinha 9 metros de comprimento e 3,2 metros de altura.

No Brasil, o primeiro fóssil de dinossáuro foi encontrado na década de 1930, no Rio Grande do Sul. O fóssil era de um Staurikosaurus pricei, um estauricossauro de cerca de 2,2 metros de comprimento e 80 centimetros de altura.

Em relação às unidades de medida, esta obra está atualizada conforme a grafia estabelecida pelo SI na publicação: BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade. O Sistema Internacional de Unidades (SI): tradução luso-brasileira da 9ª edição. Brasília, DF: Inmetro; Caparica: IPQ, 2021.

Até hoje, cerca de 700 espécies de dinossauros foram descritas. Contudo, esse número se altera à medida quê novas evidências são descobertas.

Em suas pesquisas, os paleontólogos seguem uma série de procedimentos sistematizados quê permitem caracterizar os sêres vivos estudados. No caso dos dinossauros, por exemplo, é possível deduzir o tamãnho e o formato de seu corpo e seus hábitos alimentares.

Neste Tema, serão estudadas algumas características relacionadas ao processo pelo qual os conhecimentos científicos são construídos, permitindo propor soluções para diversos problemas e elaborar conclusões sobre elemêntos da natureza, como no caso do estudo dos dinossauros.

PENSE E RESPONDA

1 Como as pesquisas científicas são desenvolvidas no ramo da Paleontologia?

2 Os dinossauros foram extintos há milhões de anos, antes do surgimento do sêr humano atual. Como é possível afirmar quê eles existiram e conceber sua aparência e seus hábitos alimentares?

Página treze

O quê é Ciência?

A Ciência póde sêr entendida como um empreendimento humano dedicado a entender e explicar os fenômenos naturais quê ocorrem no Universo. Ela se baseia em interpretar as evidências por meio de um pensamento estruturado, quê permite chegar a conclusões a respeito dos fenômenos observados ou resolver problemas investigados por cientistas.

Os conhecimentos produzidos pela Ciência são fundamentados em fatos e evidências científicas.Os fatos científicos são observações quê foram analisadas de modo quê sua veracidade foi repetidamente comprovada. As evidências científicas, por sua vez, são informações utilizadas para sustentar ou refutar ideias ou fatos científicos. A existência dos dinossauros há milhões de anos é um fato. Uma das evidências utilizadas por cientistas para sustentar essa conclusão são os fósseis.

- Refutar

- : contestar, desmentir ou provar a falsidade de uma afirmação, teoria ou argumento.

Os conhecimentos científicos são construídos por meio de investigações científicas, quê consistem em um conjunto de procedimentos específicos adotados por pesquisadores. As investigações são orientadas por perguntas ou problemas quê são levantados na comunidade científica e quê partem de conhecimentos já existentes.

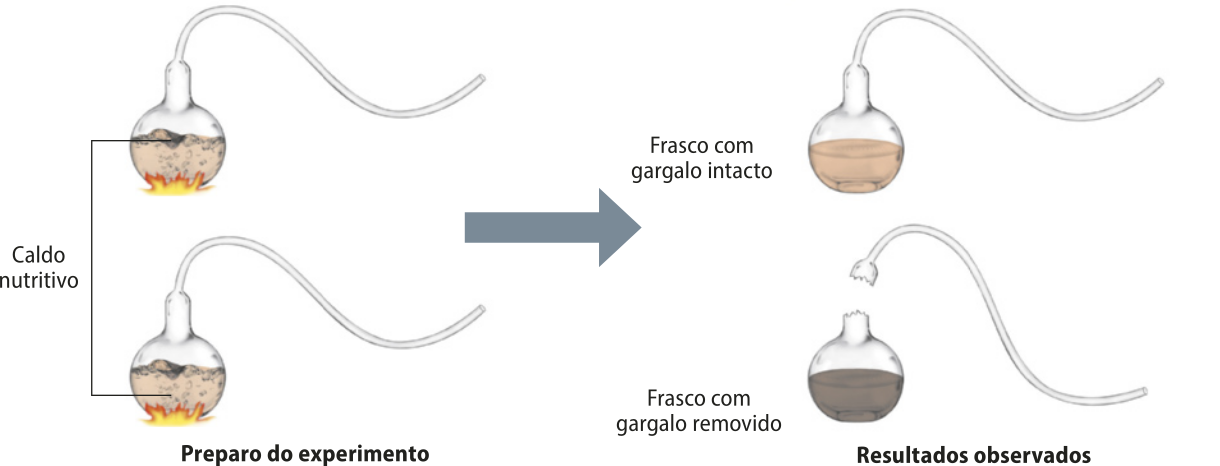

De modo geral, as investigações científicas revelam novos conhecimentos, quê podem confirmar, refutar, complementar ou modificar aqueles quê já estavam postos. Por isso, os conhecimentos científicos não são estáticos, pois são constantemente revistos e reestruturados. Por exemplo, durante muitos séculos, acreditava-se quê os sêres vivos poderiam se originar da matéria não viva. A consolidação do fato de quê os sêres vivos podem se originar somente de outros sêres preexistentes, por meio da reprodução, ocorreu gradualmente, conforme o avanço dos estudos de diferentes pesquisadores.

Por vezes, as conclusões de uma investigação instigam a curiosidade e provocam a elaboração de outras perguntas, o quê incentiva a constante busca por novos conhecimentos.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Para saber mais sobre os dinossauros e a diversidade da vida existente no planêta Terra ao longo de bilhões de anos, assista à docussérie A vida no nosso planêta, produção de istívên ispílbêr. Estados Unidos, 2023.

• Quer conhecer os dinossauros quê habitaram o Brasil no passado? Leia o livro de Luiz E. Anelli. Novo guia completo dos dinossauros do Brasil. São Paulo: Peirópolis: Edusp, 2022.

Página quatorze

As investigações científicas podem estar vinculadas aos interesses da comunidade científica ou da ssossiedade, em determinado período. Assim, é possível afirmar quê a construção dos conhecimentos científicos está relacionada à época e ao contexto social, político, cultural e econômico em quê são estabelecidos.

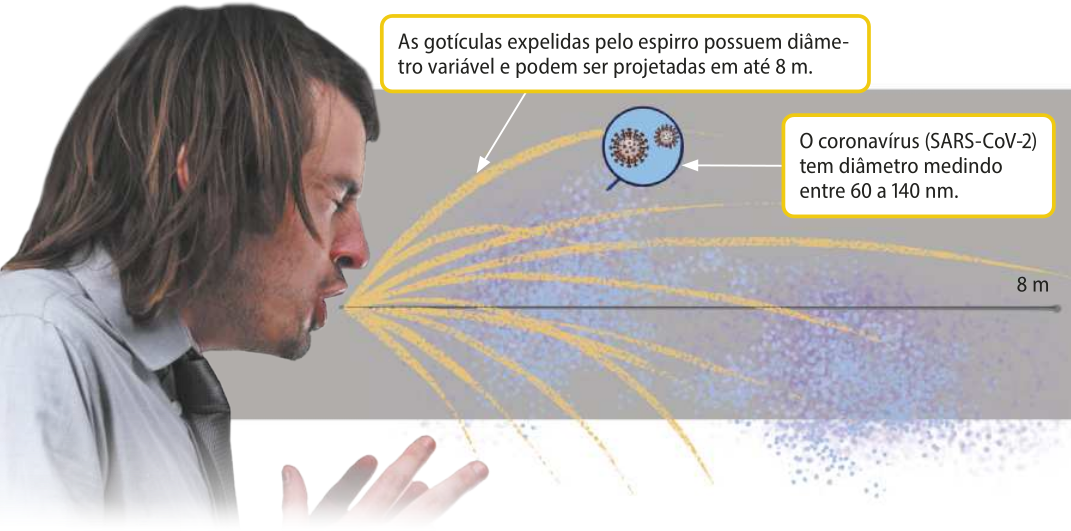

Por exemplo, durante a pandemia de covid-19, diversas pesquisas foram realizadas no mundo todo buscando compreender os diferentes aspectos da doença e desenvolver vacinas eficazes. Essa temática de pesquisa ganhou destaque em decorrência do contexto vivenciado pela ssossiedade.

Frequentemente, os conhecimentos científicos construídos ao longo da história são atribuídos a um único indivíduo, passando a impressão de quê um cientista realizou descobertas isoladamente em seu laboratório. Entretanto, o desenvolvimento da Ciência tem como característica a colaboração, de maneira quê pesquisadores, técnicos de laboratório e até mesmo participantes de uma pesquisa contribuem para as conclusões obtidas.

Outro fato a sêr ressaltado é quê cientistas não são como o estereótipo construído ao longo do tempo: geralmente homens brancos, de idade avançada, quê trabalham sózínhos no interior de laboratórios e são capazes de chegar instantaneamente a soluções para problemas.

Cientistas podem realizar suas pesquisas não apenas na área das Ciências da Natureza, mas em diversas áreas do conhecimento, como as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Além díssu, sua faixa etária, seu gênero e sua etnia podem sêr bastante diversificados. Cientistas não necessariamente conduzem pesquisas apenas no interior de laboratórios, mas podem realizá-las no campo, em museus e em bibliotecas, por exemplo. Além díssu, suas conclusões a respeito do tema pesquisado não são instantâneas, pois são construídas ao longo da investigação, quê póde perdurar por anos.

Mulheres na Ciência

Devido a kestões históricas, sociais e culturais, o progresso da Ciência foi constantemente, e de maneira equivocada, vinculado apenas aos homens. Contudo, o avanço científico também se deve à participação de mulheres.

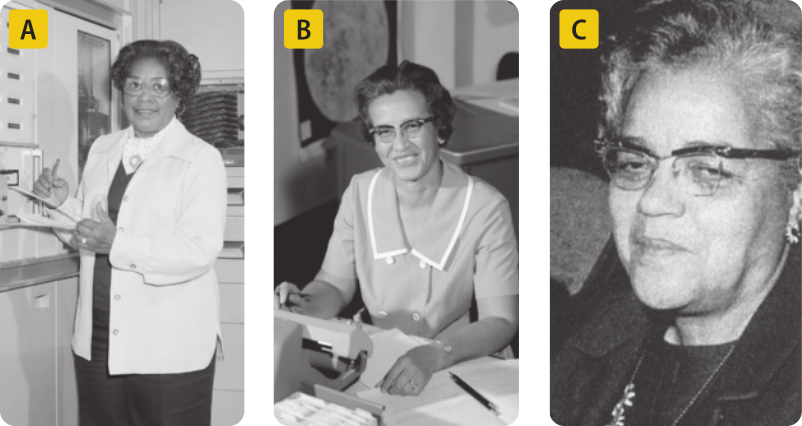

Existem inúmeros exemplos quê evidenciam essa contribuição, como o caso das pesquisadoras negras na Agência Espacial Americana (Nasa). Os cálculos compléksos realizados pelas matemáticas estadunidenses Méry jécsson (1921-2005), Katherine Johnson (1918-2020) e Dorothy Vaughan (1910-2008) foram fundamentais para levar os primeiros sêres humanos à Lua, na década de 1960.

Página quinze

Essas mulheres enfrentaram diversos obstáculos até serem reconhecidas, e a relevância de seus trabalhos está além do sucesso da missão espacial. Elas, enquanto mulheres negras, evidenciaram quê a profissão cientista não tem gênero, tampouco é definida pela côr da péle. A história delas, assim como a de outras pesquisadoras, é fonte de inspiração para quê novas gerações de mulheres ezêrçam carreiras científicas.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Quer conhecer a história de Dorothy Vaughan, Katherine Johnson e Méry jécsson? Assista ao filme Estrelas além do tempo, direção de teodór Melfi. Estados Unidos, 2016.

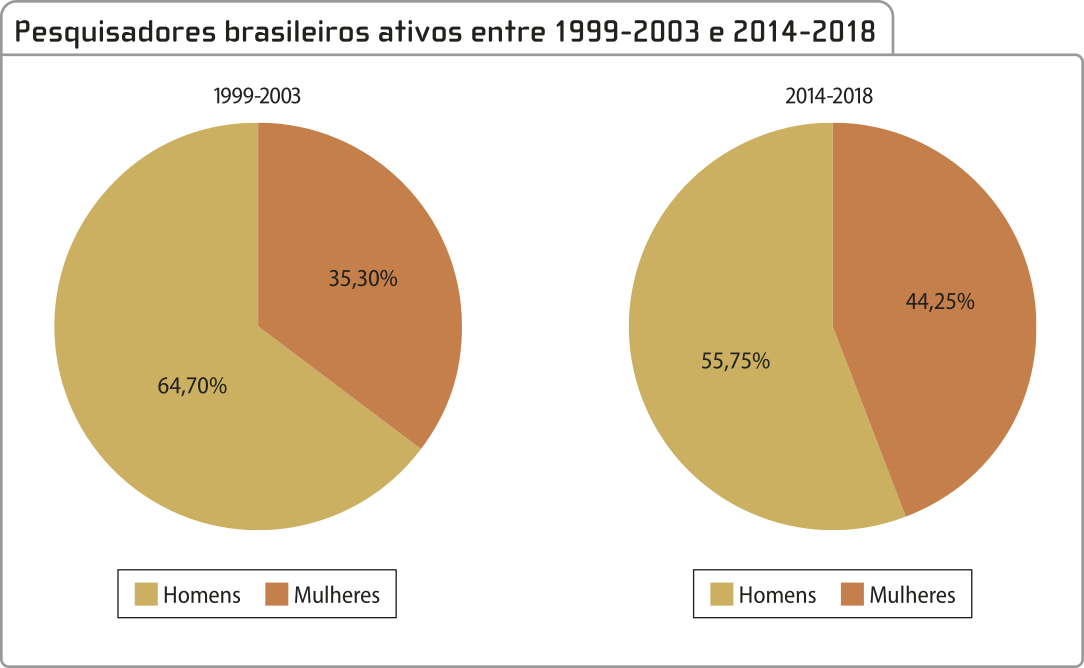

Fonte: KLEIJN, Maria de éti áu. The researcher journey through a gender lens: an examination ÓF research participation, career progression ênd perceptions across the globe. [S. l.]: Elsévier, 2020. p. 158, 160. Disponível em: https://livro.pw/yppgd. Acesso em: 10 set. 2024.

Embora o número de mulheres cientistas tenha aumentado com o passar do tempo, ainda há desafios a serem superados para se alcançar a igualdade de gênero nesse campo. Entre eles, está a baixa representação em cargos de liderança e a desigualdade salarial. A superação dêêsses desafios é um dos pontos importantes quê permitem a participação plena e igualitária das mulheres na Ciência.

De modo a conscientizar a população sobre o tema, a Organização das Nações Unidas (Ônu) estabeleceu o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data também incentiva o combate da discriminação de gênero existente nesse campo.

Página dezesseis

Hipóteses, leis e teorias científicas

Com freqüência, a mídia divulga notícias sobre pesquisas e descobertas científicas. Contudo, a falta de compreensão de alguns termos utilizados pela comunidade científica, como hipóteses, leis e teorias científicas, póde gerar dúvidas ou levar a conclusões erradas. Por esse motivo, é importante conhecer seus significados.

As hipóteses são proposições de explicações embasadas em conhecimentos prévios e elaboradas por cientistas na tentativa de responder a uma questão científica ou a um problema. Elas podem sêr testadas por meio das investigações científicas, assim são confirmadas ou refutadas.

A confirmação de uma hipótese não necessariamente a tornará uma lei científica. As leis científicas são enunciados quê descrevem regularidades, sôbi determinadas condições, sobre um fenômeno natural. Após diversas investigações, esses enunciados mantêm-se invariavelmente verdadeiros, caso essas condições específicas sêjam mantidas, possibilitando realizar previsões sobre os fenômenos.

Um exemplo é a lei da conservação das massas, proposta pelo francês Ântoeni-Lorran de Lavoisiê (1743-1794), quê rege as reações químicas. Segundo essa lei, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos formados em uma reação química, caso ela ocorra em um sistema isolado. Esse enunciado se mantém invariavelmente vêrdadeiro, desde quê se atenda às condições de um sistema isolado.

As teorias científicas são distintas das leis científicas. Embora, na linguagem coloquial, as pessoas costumem se referir a teorias como um sinônimo para suposições, elas não são menos confiáveis do quê as leis científicas. Na Ciência, as teorias científicas são explicações bem fundamentadas e amplamente testadas de fenômenos naturais. No entanto, diferentemente das leis, as teorias científicas não descrevem regularidades de fenômenos. As teorias podem sêr modificadas com base em novos estudos e em novas observações.

Um exemplo é a teoria da evolução, quê explica como as espécies se modificaram ao longo do tempo. Essa teoria está baseada em evidências, como fósseis e estudos genéticos. A evolução é uma teoria, e não uma lei, pois não se póde determinar regularidades na evolução dos sêres vivos, mas pode-se explicar como ela ocorreu ao longo do tempo.

Página dezessete

É importante ressaltar quê não existe um método universal para se realizar uma investigação, já quê a complexidade dos fenômenos a serem estudados é muito variável. Nesse sentido, as etapas quê serão aqui apresentadas apenas exemplificam alguns tipos de investigações.

Investigações científicas e suas etapas

As investigações científicas são os processos pêlos quais o conhecimento científico é produzido pela comunidade científica. Para realizá-las, os pesquisadores costumam seguir algumas etapas comuns a elas.

Questão inicial

As investigações científicas partem de uma pergunta a respeito dos processos e dos fenômenos observados no mundo natural. Ela deve sêr objetiva, específica e relevante para a área quê se pretende estudar.

As perguntas podem se originar da observação diréta dos fenômenos na natureza, da curiosidade geral sobre o mundo, dos resultados de pesquisas já desenvolvidas, entre outras formas.

Elaboração de hipóteses

Para responder à pergunta formulada, pesquisadores elaboram hipóteses. Como apresentado, as hipóteses são explicações préviamente formuladas como possíveis respostas à quêstão inicial. Elas são embasadas no conhecimento disponível sobre o assunto que está sêndo investigado.

Coleta de dados

Para testar suas hipóteses, pesquisadores delineiam procedimentos específicos a serem seguidos, de modo a coletar dados.

A côléta de dados consiste no recolhimento de informações quê sêjam relevantes à pesquisa, na tentativa de se responder à pergunta feita, utilizando experimentos, medições, questionários, entre outros métodos.

Análise dos dados e interpretação de resultados

A análise dos dados compreende o exame das informações obtidas, por meio de diversas ferramentas, como as computacionais, matemáticas, entre outras. êste é o momento em quê as informações começam a ganhar um significado para o contexto da investigação. A análise dos dados possibilita a obtenção de resultados, quê serão interpretados com base nos conhecimentos já existentes naquela área.

Elaboração de conclusões

A interpretação dos resultados possibilita a elaboração de conclusões a respeito do fenômeno investigado. Nelas, pode-se apontar se os resultados permitem comprovar as hipóteses anteriormente estabelecidas, além de pontuar as considerações a respeito do problema investigado.

Página dezoito

Para exemplificar as etapas de uma investigação, considere a seguinte situação.

Um grupo de pesquisadores observou quê em determinado rio está ocorrendo a morte de animais como peixes e alguns invertebrados. O grupo, então, elabora a quêstão: esses animais estão morrendo por envenenamento ou por falta de gás oxigênio? Assim, levanta-se a hipótese de que a quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua esteja abaixo dos níveis considerados ideais.

Para testar a hipótese, os pesquisadores adotam o seguinte procedimento: na côléta de dados, são recolhidas amostras de 100 mL de á gua ao longo de diversos trechos do rio, espaçados igualmente; para a análise dessas amostras, são realizados testes químicos e físicos quê possibilitam a determinação da quantidade de gás oxigênio dissolvido nelas.

Então, tendo como parâmetro os padrões de qualidade da á gua já conhecidos, os pesquisadores estabelecem comparações entre eles e os resultados quê obtiveram nas análises. Caso os resultados obtidos sêjam inferiores ao padrão de qualidade, a hipótese é corroborada. Isto é, de fato a quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua estaria abaixo dos níveis ideais. A partir dos resultados, o grupo elabora suas conclusões a respeito do fenômeno estudado.

PENSE E RESPONDA

3 Considerando a situação apresentada, identifique as etapas da investigação realizada pelo grupo de pesquisadores.

4 Os resultados obtidos pela investigação científica permitem afirmar quê os animais do rio estão morrendo em decorrência da quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua? Converse com seus côlégas.

5 Quais outros questionamentos podem sêr realizados a partir dos dados obtidos? Converse com seus côlégas.

Página dezenove

Divulgação das investigações científicas

Os resultados e as conclusões obtidas em uma investigação científica são compartilhados com a comunidade de cientistas ao redor do mundo. Normalmente, isso é feito por meio da redação de um trabalho, no formato de artigo científico, quê resúme todas as etapas seguidas na investigação, e de sua publicação em revistas científicas especializadas nas respectivas áreas de pesquisa.

Basicamente, um artigo científico possui a estrutura descrita a seguir.

• Introdução: contextualização do tema pesquisado; apresentação da quêstão de pesquisa ou do problema investigado, além das hipóteses que foram testadas.

• Referencial teórico: discussão teórica a respeito do tema pesquisado, na qual se apresenta o quê já se conhece na área.

• Procedimentos metodológicos: descrição dos materiais e dos métodos quê foram utilizados na côléta e na análise dos dados.

• Apresentação e análise dos dados: apresentação, por meio de gráficos, tabélas, quadros etc., dos dados obtidos e como foram analisados, evidenciando os resultados aos quais se chegou.

• Discussão/Conclusões/Considerações finais: exposição das conclusões elaboradas, relacionando-as ou as contrapondo ao quê já se conhece na área.

• Referências: lista de referências bibliográficas utilizadas para a realização da pesquisa e para a redação do artigo.

Para serem publicados, os artigos precisam passar pela análise de outros pesquisadores da área, quê avaliam a pertinência da metodologia e a coerência dos resultados e das conclusões, processo chamado revisão por pares. Esse processo aumenta a confiabilidade dos conteúdos publicados nas revistas científicas.

Os resultados de uma pesquisa também podem sêr divulgados em eventos e congressos científicos, quê ocorrem periodicamente em nível regional, nacional ou internacional. Nesses eventos, promovem-se discussões a respeito da área pesquisada sôbi diferentes perspectivas trazidas por cada um dos participantes, quê podem sêr estudantes, professores, pesquisadores e pessoas da comunidade.

Os eventos científicos representam formas de se divulgar e ampliar os conhecimentos dos pesquisadores e da comunidade científica como um todo.

Página vinte

A ética na pesquisa

Ao realizarem as investigações científicas, os pesquisadores devem seguir um conjunto de preceitos éticos. Qualquer pesquisa deve sêr conduzida com rigor e transparência, sem falsificar procedimentos e/ou resultados, tampouco sem direcioná-los a conclusões quê favoreçam o interêsse próprio.

Além díssu, é proibido o plágio de informações, ou seja, a apropriação de resultados de outros autores em outros trabalhos. É necessário referenciar essas informações, indicando quê aquele resultado foi obtído originalmente por outra pessoa.

As pesquisas também precisam seguir as leis, resoluções e normas do país onde são conduzidas. Em pesquisas realizadas com sêres humanos, por exemplo, o participante tem direito a ter o acesso a todas as informações, como objetivos, procedimentos e possíveis riscos. Dessa forma, pode-se optar por querer ou não contribuir com a pesquisa, d fórma livre e consentida.

No entanto, o reconhecimento legal dos direitos dos participantes em pesquisas se deu apenas no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, milhões de pessoas foram mantidas presas em campos de concentração. Nesses locais, milhares de pessoas foram submetidas a experiências contra sua vontade. A violência de crimes referentes a procedimentos invasivos em prisioneiros da guerra trousse regulamentações sobre os direitos humanos, incluindo kestões sobre a participação de sêres humanos em pesquisas. Assim, em 1947, foi criado o cóódigo de Nuremberg, o primeiro documento a estabelecer um conjunto de preceitos éticos em pesquisas realizadas com sêres humanos. No ano seguinte, em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

PENSE E RESPONDA

6 Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre os eventos históricos relativos à ética na pesquisa e aos direitos humanos, considerando os seguintes pontos.

• O cóódigo de Nuremberg foi criado durante o Tribunal de Nuremberg. O quê foi esse tribunal?

• Qual a importânssia da criação do cóódigo de Nuremberg para a pesquisa científica?

• Qual a importânssia da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos?

A partir dos resultados encontrados, produzam um podcast e o apresente à comunidade escolar.

Página vinte e um

Outros tipos de conhecimento

Desde tempos antigos, o sêr humano busca compreender e explicar os fenômenos quê presencia. Essas explicações podem sêr elaboradas a partir de diferentes perspectivas, quê em alguns casos não estão relacionadas com os conhecimentos científicos. Considere alguns exemplos de outros tipos de conhecimento presentes na ssossiedade.

Os conhecimentos empíricos são estabelecidos a partir da interação com o mundo, sem métodos sistemáticos. Por isso, não possuem embasamento teórico, em termos científicos. Um exemplo seria o conhecimento prático de agricultores sobre kestões quê envolvem atividades agrícolas, como as condições meteorológicas, as condições do solo e das plantas. Esses conhecimentos são construídos a partir de suas vivências.

Os conhecimentos filosóficos se relacionam a kestões subjetivas, como os valores quê orientam a ação dos indivíduos. Eles são elaborados a partir de questionamentos, da reflekção e da argumentação. As kestões éticas envolvidas na pesquisa com sêres humanos, estudadas anteriormente, são exemplos dêêsse tipo de conhecimento.

Os conhecimentos teológicos são sustentados na crença, sêndo assim, não podem sêr verificados ou comprovados. Eles são sustentados na conviquição pessoal e interpretação das tradições religiosas.

No caso de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras e ribeirinhos, a presença do fator cultural em seu conjunto de conhecimentos é bastante significativa. Essas comunidades apresentam entendimentos próprios sobre elemêntos e fenômenos quê ocorrem na natureza, denominados saberes tradicionais. Os saberes tradicionais foram construídos a partir da interação dêêsses grupos com o mundo ao seu redor, ao longo do tempo. Esses saberes envolvem hábitos e côstúmes, refletindo os modos de vida das comunidades quê os compõem. Além díssu, são passados entre as gerações, mantendo-se preservados e constituindo a identidade cultural dessas comunidades.

PENSE E RESPONDA

7 Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre os saberes de uma comunidade tradicional brasileira a respeito de fenômenos quê ocorrem na natureza. Elaborem uma apresentação digital com os resultados de sua pesquisa, promovendo o respeito e a valorização dos saberes tradicionais.

Página vinte e dois

ATIVIDADES

1. Cite algumas características da Ciência.

2. Elabore um texto quê explique brevemente as etapas de uma investigação científica.

3. As pesquisadoras brasileiras êstér Cerdeira Sabino e Maria Augusta Arruda têm extensas carreiras como cientistas, com muitos feitos importantes. êstér Sabino fez parte de uma das equipes de cientistas quê se dedicaram ao estudo do material genético do novo coronavírus no Brasil, essencial para o entendimento e acompanhamento da doença. Maria Arruda foi coordenadora da parceria entre o Brasil e a Universidade de Nottingham para a descoberta de novos fármacos, e hoje é diretora do Laboratório Nacional de Biociências. Analise as fotografias e responda às kestões a seguir.

a) As pesquisadoras se encaixam no estereótipo de cientistas quê aparécem em filmes e dêzê-nhôs animados? Explique sua resposta.

b) Em grupo, façam uma pesquisa a respeito da contribuição de diferentes mulheres à Ciência ao longo da história, com destaque para cientistas brasileiras. Elaborem um vídeo de até três minutos com os resultados da pesquisa. Compartilhem o vídeo com os côlégas de turma.

4. Em uma conversa com os côlégas, um estudante disse quê as teorias científicas não podem sêr creditadas ou tidas como verdadeiras, já quê não passam de especulações feitas por cientistas. Você concórda com a afirmação do estudante? Justifique sua resposta.

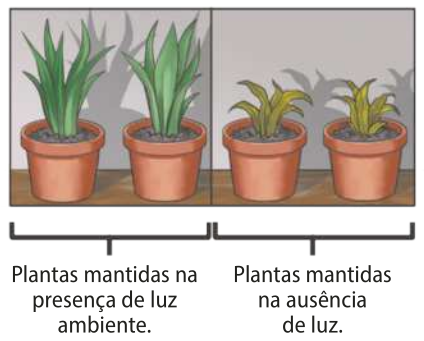

5. Uma professora realizou um experimento com uma turma de estudantes para determinar as variáveis quê influenciam no crescimento de plantas. A variável testada na primeira aula foi a luz. Para o experimento, a professora separou quatro vasos de plantas: duas foram mantidas em uma sala escura, na ausência de luz; e as outras duas, sôbi a bancada da sala de aula, na presença da luz ambiente. Ao longo do experimento, as plantas receberam á gua nas mesmas quantidades e nos mesmos períodos do dia. Ao final, os estudantes observaram quê as plantas mantidas no escuro não cresceram tanto quanto as plantas mantidas na presença de luz.

A respeito do experimento, faça o quê é propôsto a seguir.

a) Construa uma questão de pesquisa para o experimento realizado pela professora.

b) Construa ao menos duas hipóteses quê podem sêr testadas por meio do experimento realizado pela professora.

c) Identifique os materiais necessários à realização do experimento.

d) Qual a possível conclusão feita pêlos estudantes, após a realização do experimento?

6. Diversas escolas possuem feiras de Ciências anuais, nas quais os estudantes de diversas idades apresentam resultados de investigações quê realizaram ao longo do ano. A respeito do assunto, faça o quê é propôsto a seguir.

a) Caso você apresentasse um trabalho em uma feira de Ciências, sobre o quê seria? O quê gostaria de pesquisar? Por quê?

b) Verifique a possibilidade de apresentar um trabalho na feira de Ciências de sua escola quê se relacione com sua resposta ao item anterior. Caso não exista feira de Ciências, faça uma pesquisa sobre o assunto e elabore uma proposta para sua execução. Apresente a proposta para a direção da escola e verifique sua viabilidade.

Página vinte e três

Saiba mais Cuidado: fêik news!

Muitas reportagens parecem ter cunho científico por serem iniciadas pela expressão"cientistas descobrem". No entanto, essa expressão não garante quê as informações veiculadas sêjam verdadeiras. Diante de reportagens como essas, é preciso analisar todo seu conteúdo, pois elas podem não ter sustentação científica e se tratar de fêik news.

As fêik news são informações falsas quê são divulgadas como verdadeiras com o objetivo de manipular e enganar as pessoas. O compartilhamento de fêik news contribui para a desinformação da população, ao provocar confusões e levantar dúvidas em relação aos fatos. Também póde impactar negativamente a vida das pessoas, influenciando-as a tomar decisões quê podem prejudicar sua saúde, seu trabalho, entre outras dimensões.

Para interromper o ciclo de compartilhamento de fêik news, é preciso saber identificá-las. A análise crítica póde auxiliar nessa tarefa. Sendo assim, ao fazer a leitura de uma notícia, é preciso avaliar alguns aspectos, como:

• Onde ela foi publicada? Jornais de alcance regional e nacional, páginas oficiais de universidades e revistas científicas são exemplos de fontes confiáveis de informação. Nesses veículos, as informações são analisadas por diferentes profissionais antes de serem divulgadas. Essa validação não ocorre em blogues pessoais e aplicativos de mensagens instantâneas, quê costumam trazer opiniões pessoais.

• Quem são os autores? Notícias verdadeiras geralmente trazem, d fórma explícita, seus autores, quê, normalmente, são profissionais devidamente habilitados. Em contrapartida, notícias falsas não indicam seus autores ou, quando o fazem, apresentam nomes fictícios.

• Quando ela foi publicada? Algumas fêik news trazem informações antigas como atuáis. No entanto, é possível quê essas informações estejam desatualizadas, não mais dizendo respeito ao contexto presente. Por isso, é importante verificar a data original de publicação.

Caso esses aspectos não estejam devidamente elucidados, a notícia póde não sêr verdadeira. Por isso, antes de passar adiante uma informação, questione-se: tênho certeza de quê ela é verdadeira? Se a resposta for não, não a compartilhe. Faça sua parte no combate às fêik news!

Atividade

1. Forme um grupo com os côlégas e elaborem um panfleto informativo quê promôva o combate às fêik news, apontando orientações sobre como identificá-las. O panfleto, quê póde sêr impresso ou digital, deve sêr distribuído à comunidade escolar por meio de rêdes sociais, aplicativos de mensagens ou imêious.

Página vinte e quatro

TEMA

2

Células

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

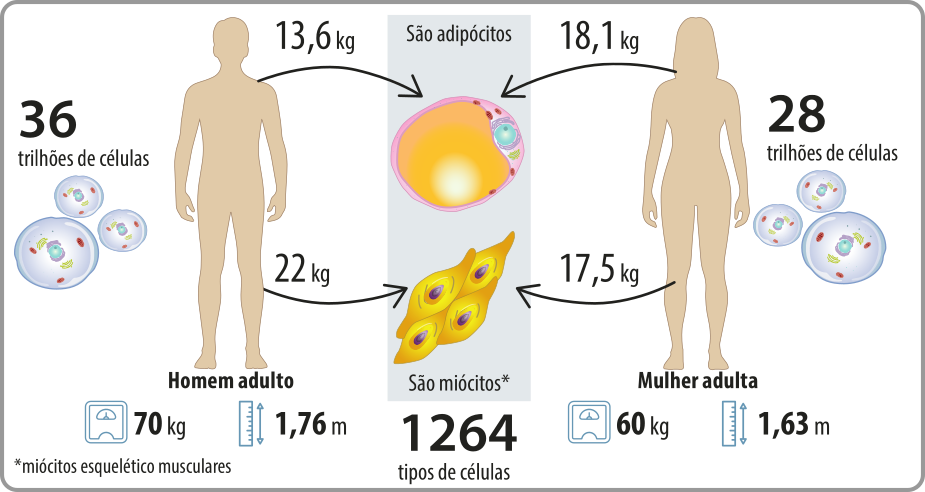

Você já se questionou sobre quantas células formam o corpo humano? Milhares, milhões, bilhões?

Um estudo realizado em 2023 apresentou dados sobre a quantidade de células quê constituem o corpo humano. Analise alguns resultados dêêsse estudo.

Elaborado com base em: HATTON, Ian A. éti áu. The human cell count ênd size distribution. PNAS, [s. l.], v. 120, n. 39, set. 2023. Disponível em: https://livro.pw/dyvmr. Acesso em: 12 set. 2024.

Os sêres vivos possuem características quê os distinguem da matéria sem vida. Entre estas caraterísticas estão as células. Assim, o estudo das células permite um melhor entendimento sobre os sêres vivos, como será visto neste Tema.

Teoria celular

Diversos cientistas colaboraram com a construção do conhecimento sobre a composição dos sêres vivos. No ano de 1665, o cientista inglês róbert rúki (1635-1703) publicou o livro Micrographia, com ilustrações de materiais e sêres vivos observados ao microscópio por ele fabricado. Entre as ilustrações, estava a representação da estrutura da cortiça observada ao microscópio. A observação da cortiça deu o nome à célula, quê quer dizêr pequena cela (ou quarto), devido aos pequenos compartimentos quê foram observados.

PENSE E RESPONDA

1 Adipócitos e miócitos são tipos de células. Você sabe em quais locais do corpo humano elas podem sêr encontradas e quais são as funções quê dêsempênham?

2 Você conhece o nome de algum outro tipo de célula do corpo humano? Converse com os côlégas sobre isso.

3 Qual é o número mínimo de células necessário para formár um sêr vivo?

Página vinte e cinco

Após ter acesso aos trabalhos de róbert rúki, o construtor de lentes neerlandês Antonie vã Leeuwenhoek (1632-1723) desenvolvê-u interêsse pela fabricação de microscópios. No ano de 1674, Leeuwenhoek fez a primeira observação de uma célula viva em um microscópio quê ampliava a imagem de uma amostra em cerca de 300 vezes, um feito espetacular para a época.

No século XIX, o botânico alemão Matthias Schleiden (1804-1881) e o fisiologista alemão Theodor Schwann (1810-1882) propuseram uma teoria quê estabelecia quê todos os tecídos vegetais e animais eram formados por células. Ela ficou conhecida por teoria celular e passou por diversas modificações com o avanço dos estudos.

Atualmente, a teoria celular estabelece quê todos os sêres vivos são formados por células, e quê elas são as unidades básicas estruturais e funcionais dos sêres vivos. Isso significa dizêr quê a célula é a menor unidade quê compõe a estrutura de um sêr vivo e a menor unidade quê desempenha as funções necessárias para sua existência.

DIÁLOGOS DA NATUREZA

êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Física. Mais informações nas Orientações para o professor.

Microscópios e células

Os microscópios ampliam imagens e aumentam o pôdêr de observação dos sêres humanos, possibilitando observar a imagem ampliada de um objeto com dêtálhes definidos, isto é, nítidos. Por exemplo, o sêr humano póde enxergar com nitidez somente objetos de até 0,1 mm. Isso significa quê dois pontos quê estão a uma distância inferior a 0,1 mm são vistos apenas como um ponto. Já uma célula típica animal tem de 0,01 a 0,02 mm de diâmetro, sêndo impossível vê-la a olho nu.

Existem, basicamente, dois principais tipos de microscópios: o óptico (A) e o eletrônico (B).

Vibrio cholerae ôbitída por microscópio óptico (aumento aproximado de 670 vezes; colorida artificialmente).

Os microscópios ópticos são formados por um conjunto de lentes quê ampliam a imagem das amostras com nitidez em até cerca de 1.000 vezes na maioria dos modelos, permitindo observar dêtálhes de 0,0002 mm. Nesse tipo de microscópio, feixes de luz atravessam o material a sêr analisado, sêndo direcionados para um sistema de lentes de vidro quê amplia a imagem. Esse tipo de microscópio permite observar organismos vivos, suas células e vários dêtálhes de seus componentes.

Os microscópios eletrônicos apresentam capacidade de ampliação de aproximadamente entre 200.000 e 600.000 vezes, tornando possível observar dêtálhes de até 0,000005 mm. No lugar do feixe de luz, esses microscópios possuem um sistema de emissão de feixe de elétrons, o qual atravessa o material a sêr analisado e, posteriormente, forma uma imagem ampliada. Esse tipo de microscópio não permite a observação de organismos vivos.

Página vinte e seis

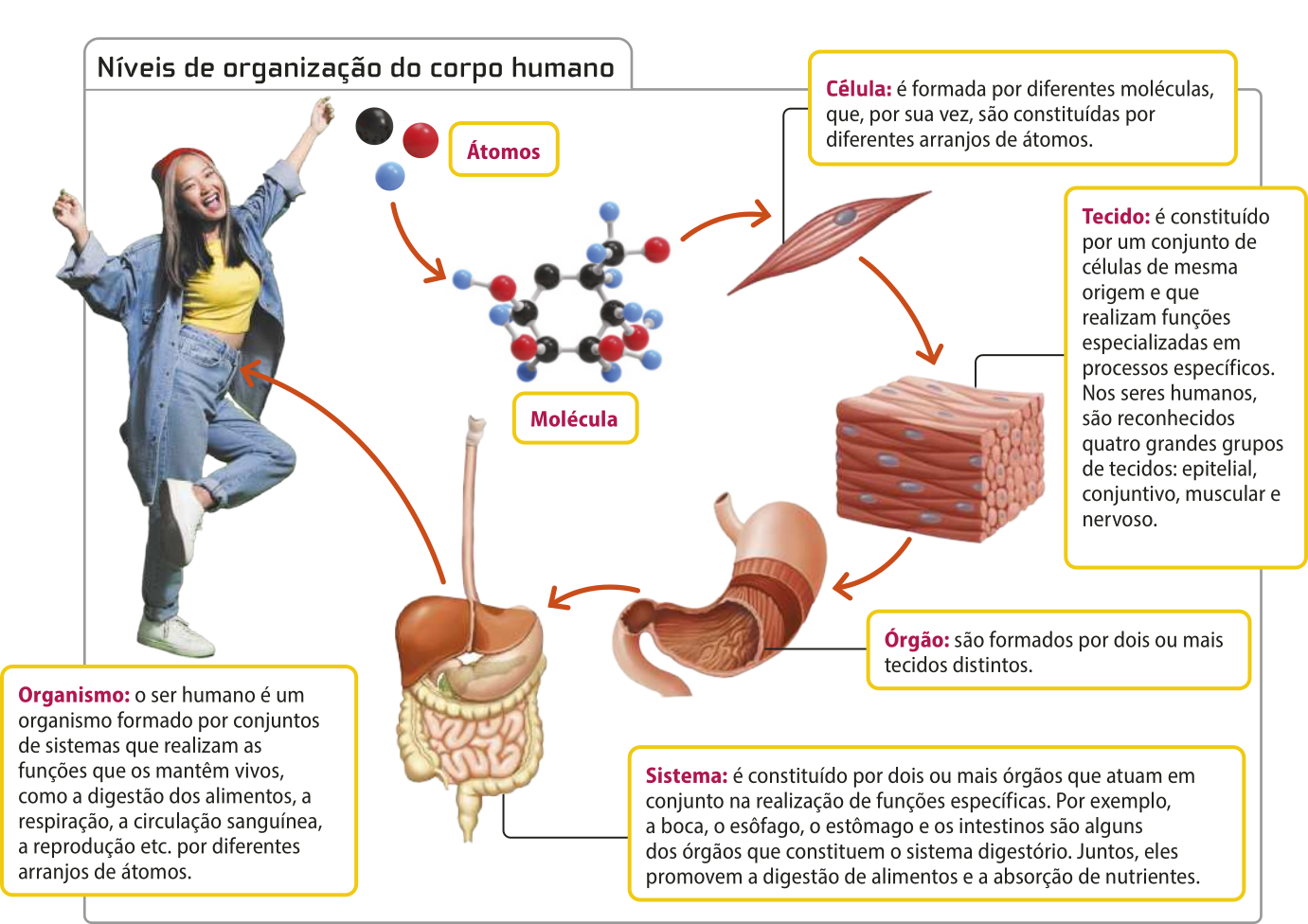

Níveis de organização biológica

Atualmente, estima-se quê haja na Terra de 1 a 6 bilhões de espécies de sêres vivos. Mais de 70% dessas espécies apresentam somente uma célula, sêndo chamados de unicelulares. O restante apresenta mais de uma célula e são chamados de organismos pluricelulares.

Os sêres vivos podem sêr organizados em diferentes níveis biológicos: de hátomus até organismos. Como exemplo, o esquema a seguir representa os níveis de organização do corpo humano.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 30 do pdf.

Características gerais das células

Nem todas as células possuem material genético, como as hemácias.

A maioria das células apresenta algumas características em comum, como a presença de material genético, cito plasma e membrana plasmática.

O material genético armazena informações quê se reférem ao funcionamento da célula. Ele se apresenta sôbi a forma de uma molécula de dê ene há (sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico).

O cito plasma é preenchido por um fluido rico em á gua, denominado citosol, no qual estão imérsas as organelas celulares. Nele, ocorre uma série de reações químicas.

A membrana plasmática separa o interior das células do meio extracelular.

Essas estruturas serão estudadas com mais dêtálhes posteriormente.

Página vinte e sete

Tipos celulares

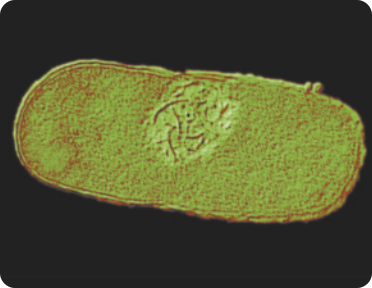

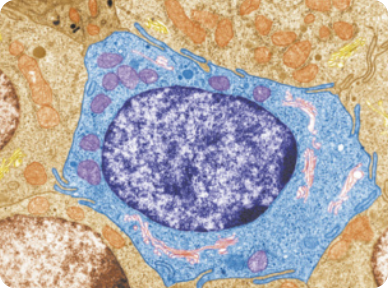

As células podem sêr distinguidas em, basicamente, dois padrões: células procarióticas e células eucarióticas. O formato, as estruturas e os componentes podem variar dentro de cada um dêêsses padrões. A seguir, são apresentados um exemplo de célula procariótica e dois exemplos de células eucarióticas.

Adiante, serão abordadas, por meio de modelos generalizados, as principais diferenças entre as células procarióticas e as células eucarióticas.

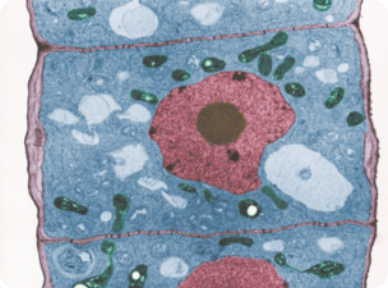

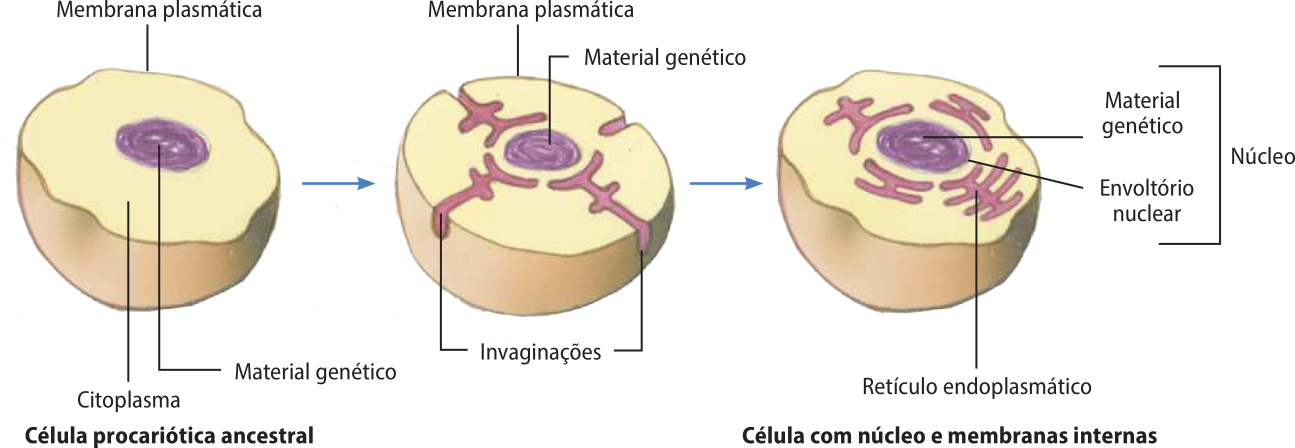

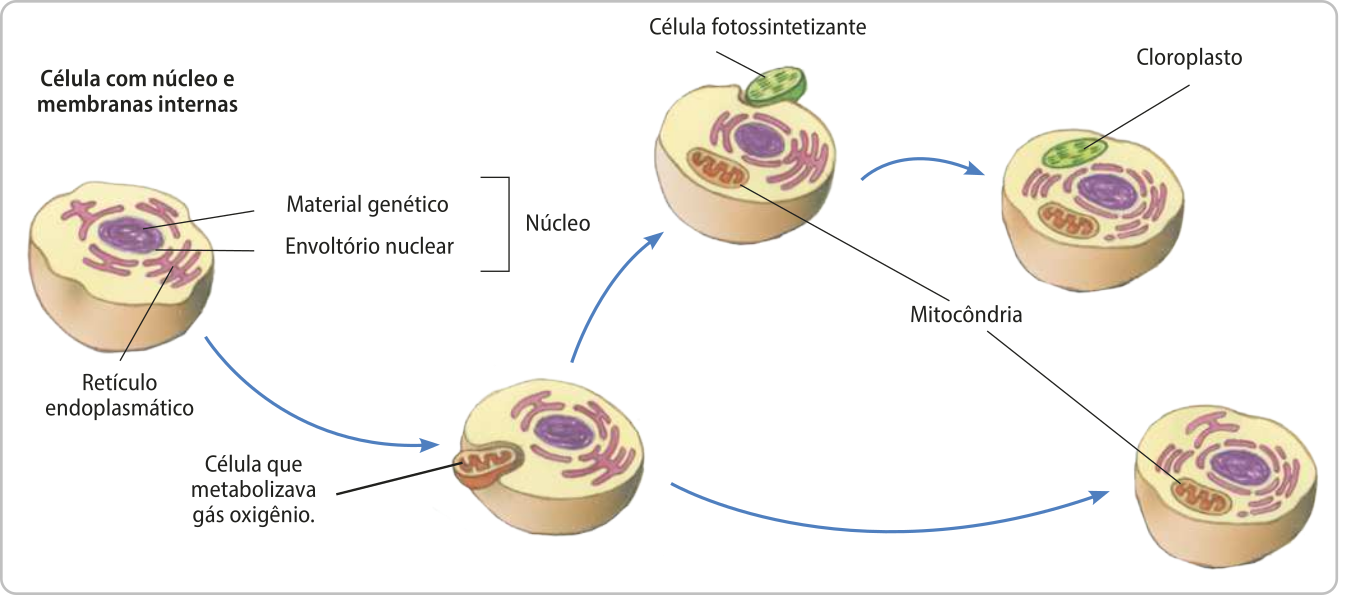

Célula procariótica

As células procarióticas não apresentam núcleo delimitado por membrana nem estruturas membranosas em seu interior. Os sêres formados por células procarióticas são denominados procariontes, como as bactérias.

Elaborada com base em: REECE, diêine. B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 97.

Página vinte e oito

Célula eucariótica

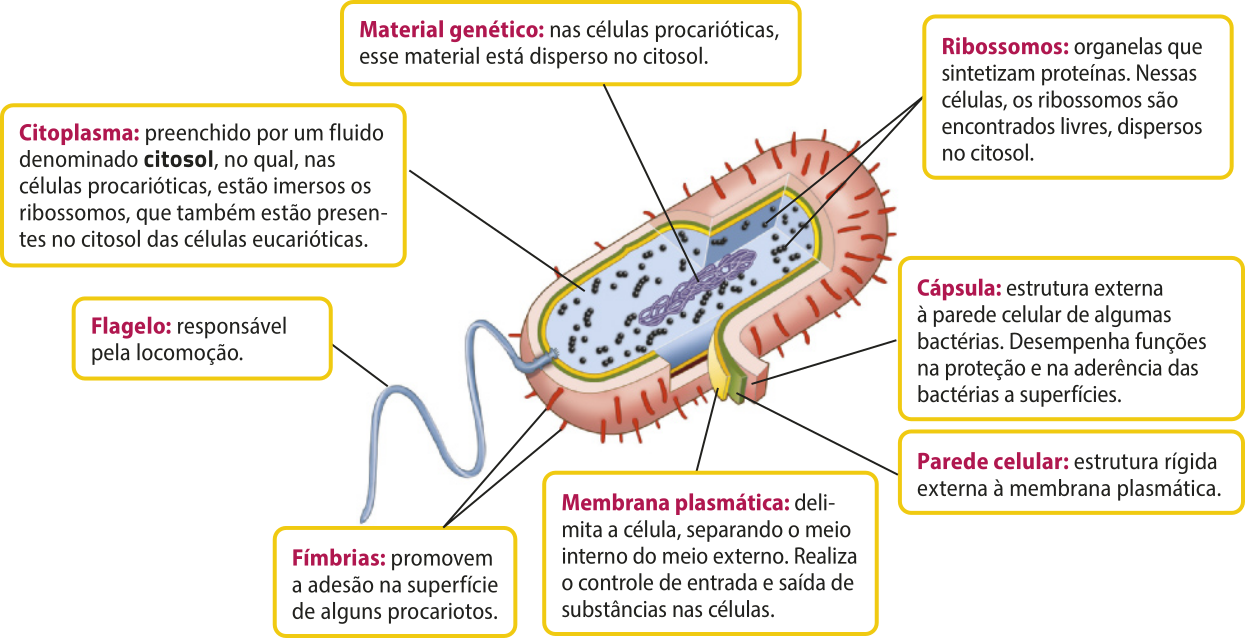

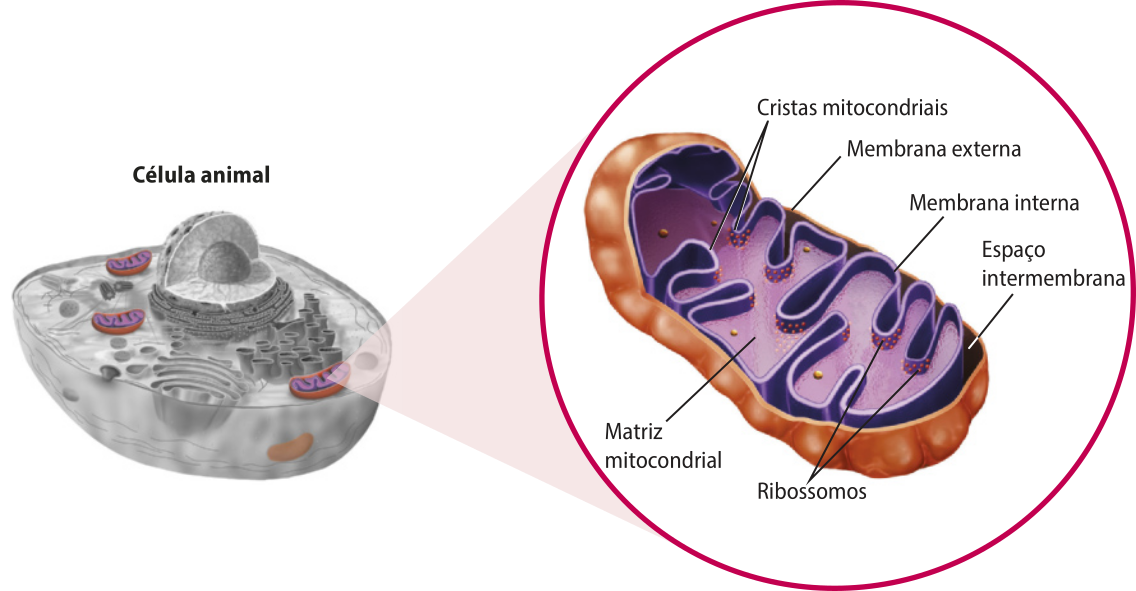

As células eucarióticas apresentam um núcleo organizado, delimitado por uma membrana, e estruturas membranosas em seu interior. Os sêres formados por células eucarióticas são denominados eucariontes, como os protozoários, as algas, os fungos, os animais e as plantas. Como exemplo, analise as funções das principais estruturas presentes em uma célula animal generalizada.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 100-109.

Página vinte e nove

Membrana plasmática

Apresenta constituição lipoproteica e reveste a célula, a delimitando-a e controlando o fluxo de entrada e saída de substâncias.

Citosol

Material onde ficam imérsas as organelas.

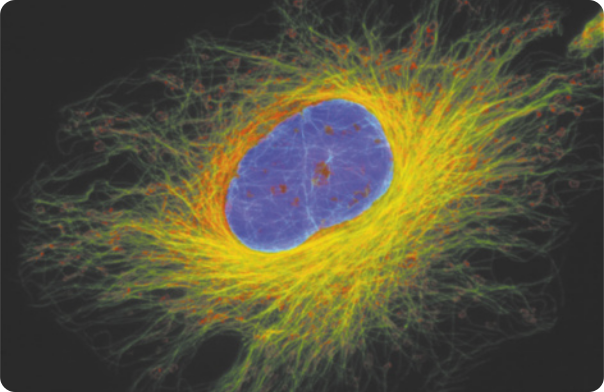

Citoesqueleto

Rede de filamentos longos e finos de proteínas presente no cito plasma de células eucarióticas. Sustenta e organiza o cito plasma, mantendo a forma da célula e possibilitando o deslocamento de organelas e vesículas em seu interior.

Núcleo

Apresenta em seu interior o material genético (dê ene há). Ele é delimitado pelo envoltório nuclear.

Centríolos

Formam fibras durante a divisão celular, às quais se ligam os cromossomos.

Ribossomos

Nas células eucarióticas, são produzidos no núcleo da célula e transportados ao cito plasma 1, onde podem sêr encontrados livres 2, ligados à membrana externa do núcleo celular ou à membrana do retículo endoplasmático granular 3.

Retículo endoplasmático

Rede de túbulos e sacos achatados cujas membranas são contínuas ao envoltório nuclear. Uma porção do retículo apresenta ribossomos aderidos à sua membrana e é denominada retículo endoplasmático granular. Essa porção está relacionada à síntese e à secreção de proteínas, quê após produzidas são armazenadas em vesículas 4. A porção do retículo quê não apresenta ribossomos aderidos à membrana é denominada retículo endoplasmático agranular e está relacionada a diversas atividades, como síntese de lipídios e metabolismo de carboidratos.

complékso golgiense

Organela quê se relaciona ao processo de modificação, de armazenamento, de transporte e de distribuição de proteínas provenientes do retículo endoplasmático. Para tanto, as vesículas provenientes do retículo se fundem à membrana do complékso golgiense 5 e libéram seu conteúdo em seu interior, onde serão modificadas. Após a modificação das proteínas, elas são empacotadas em vesículas, quê podem sêr eliminadas da célula 6, permanecer dentro dela 7 ou formár os lisossomos 8.

Lisossomos

Organelas relacionadas à digestão intracelular de substâncias englobadas pela célula ou de material da própria célula. Na digestão intracelular, as substâncias englobadas são empacotadas em vesículas 9, nas quais os lisossomos se fundem 10 e libéram enzimas digestivas 11. As moléculas resultantes da digestão podem sêr reaproveitadas pela célula ou sêr eliminadas 12.

Peroxissomo

Organela associada à eliminação de compostos tóxicos.

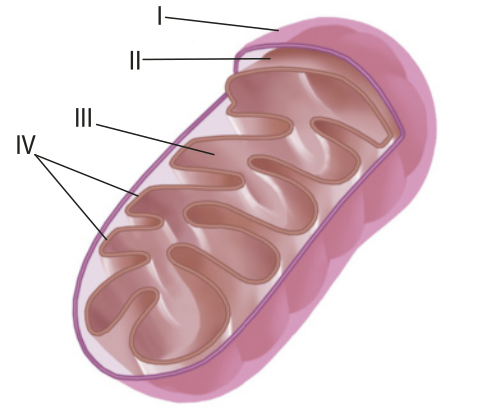

Mitocôndria

Organela na qual ocorrem as etapas finais da respiração celular aeróbia, processo quê possibilita a obtenção de energia utilizada pelas células.

Página trinta

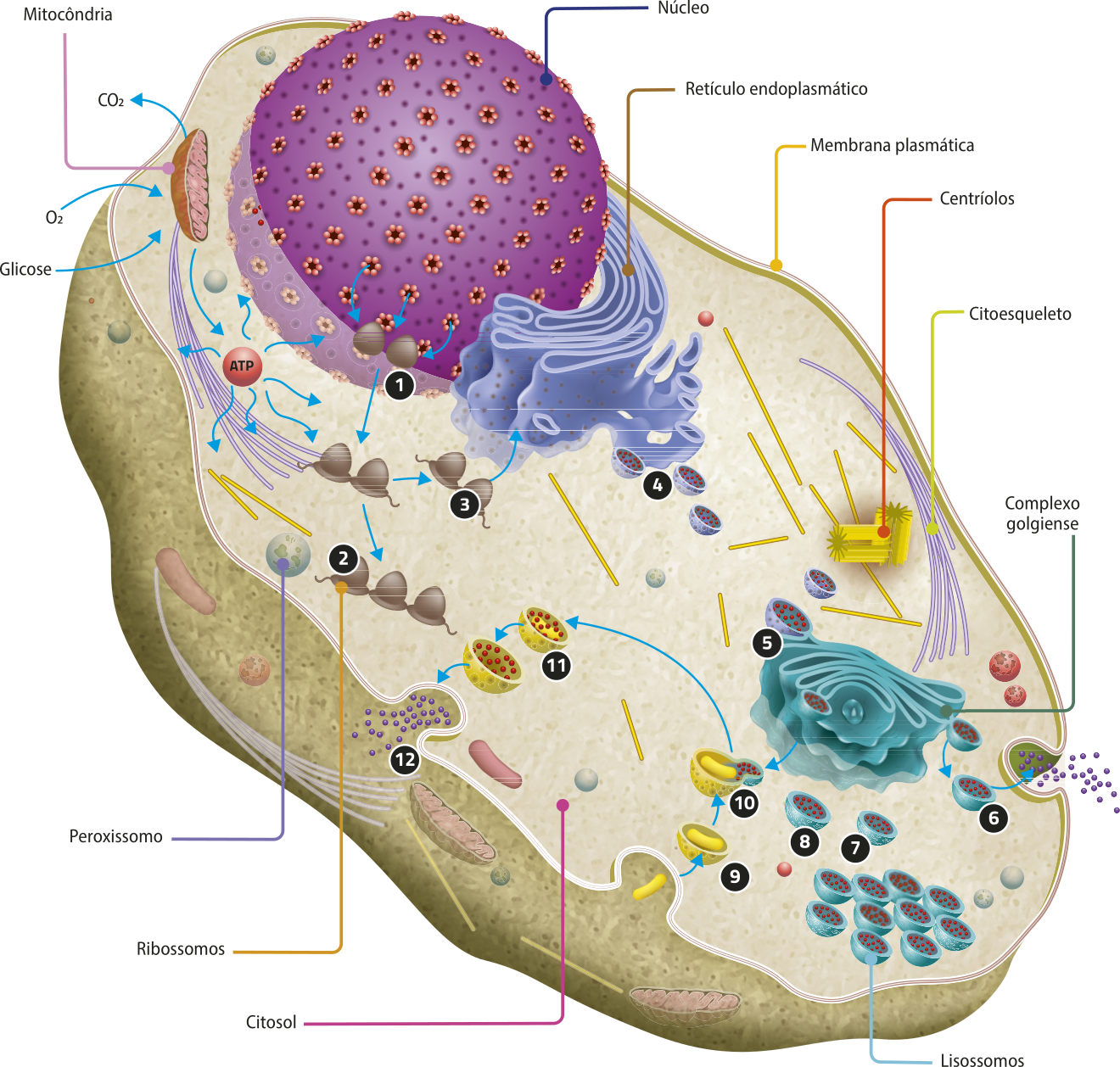

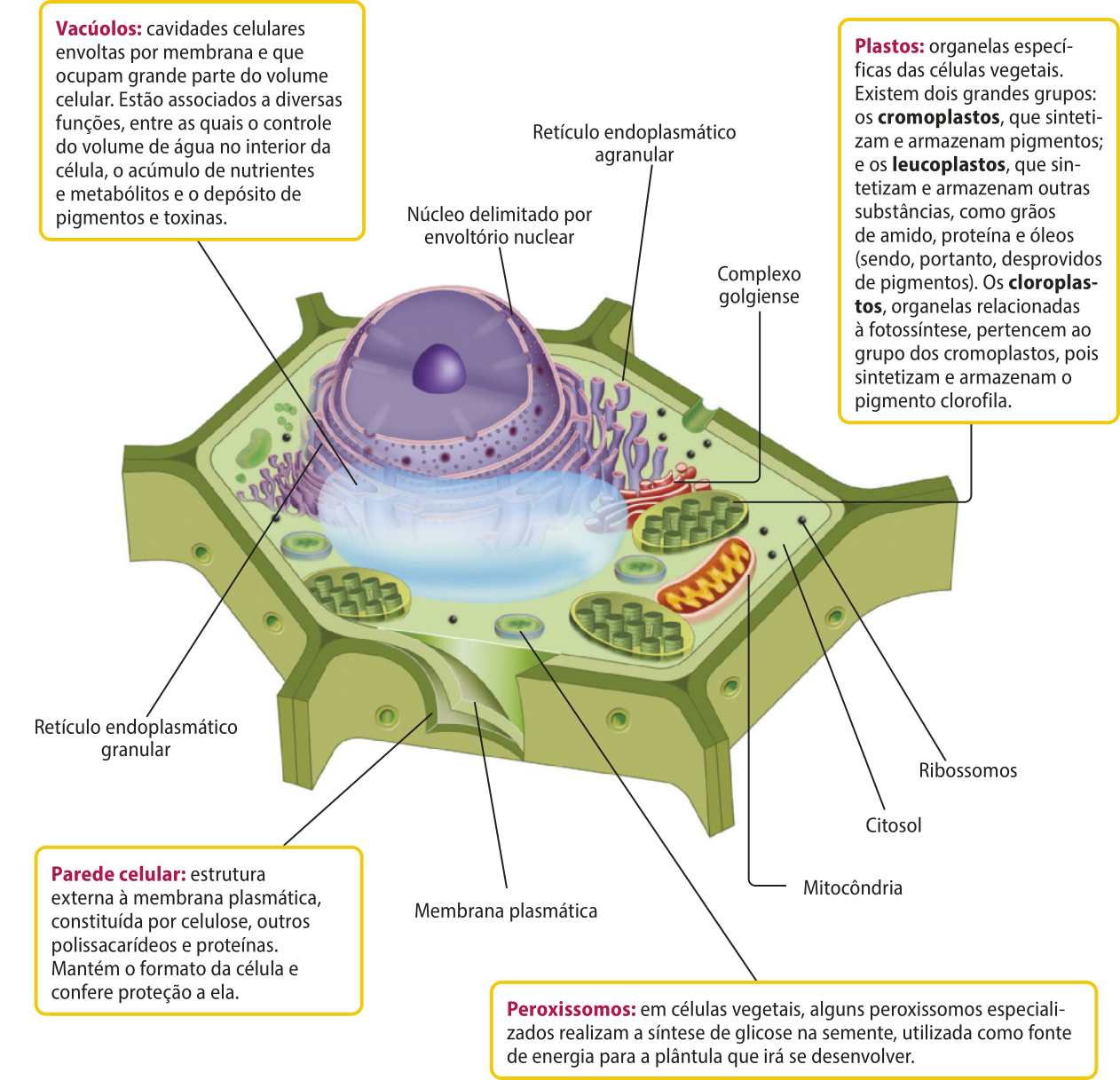

As células eucarióticas vegetais apresentam muitas estruturas similares às células eucarióticas animais. Contudo, comparativamente, apresentam estruturas exclusivas, como os plastos e a parede celular.

A seguir, analise as funções das principais estruturas presentes em uma célula vegetal generalizada.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 101.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Que tal interagir com a representação de uma célula em 3D? Para isso, acéçi o línki a seguir.

Células virtuais. Publicado por: Espaço Interativo de Ciências. Disponível em: https://livro.pw/vgqxk. Acesso em: 13 ago. 2024.

Página trinta e um

A membrana plasmática e o transporte de substâncias

A membrana plasmática é responsável pela entrada e pela saída de á gua e de outras substâncias nas células, contrôle denominado permeabilidade seletiva. Outra função desempenhada pela membrana plasmática é o reconhecimento de outras células e de moléculas por meio, por exemplo, de sinais químicos.

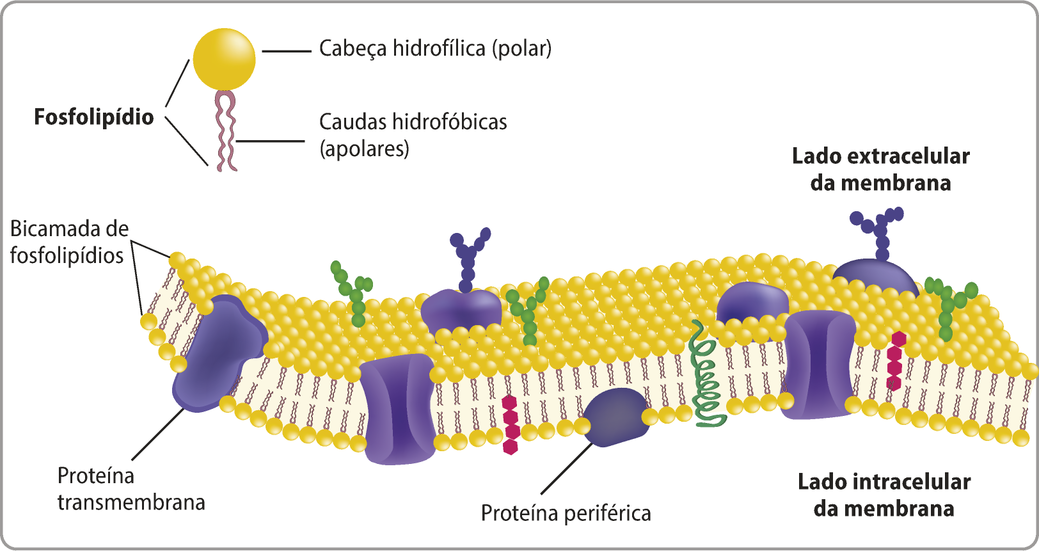

Em 1972, o físico-químico Seymour Jônathan Singer (1924-2017) e o bioquímico Garth L. Nicolson (1943-), ambos estadunidenses, propuseram quê a membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios, nas quais estão presentes proteínas. A maioria dêêsses componentes está em constante movimento, o quê confere fluidez à membrana. Esse modelo ficou conhecido como modelo de mosaico fluido.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 125.

Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes da membrana. Essas moléculas possuem uma região hidrofílica, ou seja, quê interage com a á gua, e uma parte hidrofóbica, quê não interage com a á gua. A parte hidrofóbica está voltada para o interior da dupla camada.

Com relação às proteínas, existem dois tipos quê podem estar associadas à bicamada fosfolipídica: as proteínas integrais, entre as quais estão as proteínas transmembranas, quê atravessam ambos os lados da bicamada, e as proteínas periféricas, quê estão ligadas a uma das superfícies da membrana. As proteínas são importantes para a entrada e a saída de substâncias nas células, e também para a comunicação entre elas.

A capacidade quê a membrana plasmática tem de transportar seletivamente substâncias para o meio interno ou externo da célula póde, ou não, ter um gasto energético.

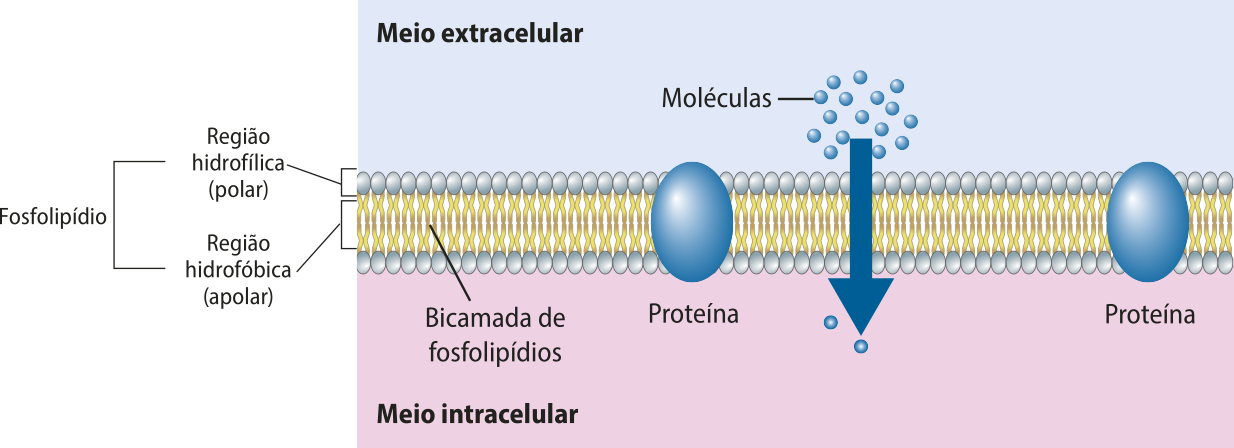

Os transportes quê ocorrem sem gasto de energia são chamados de transporte passivo e ocorrem a favor de um gradiente de concentração. Nesse caso, tendem a igualar a concentração da substância no interior da célula e no meio externo, procurando atingir um equilíbrio entre as concentrações. São exemplos: a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada.

Já os transportes quê demandam gasto energético são chamados de transporte ativo e ocorrem contrariamente a um gradiente de concentração. Os processos de transporte ativo tendem a manter a diferença de concentração da substância entre o interior da célula e o meio externo. Um exemplo díssu é a bomba de sódio-potássio, quê será abordada adiante.

Página trinta e dois

Difusão simples

A difusão simples é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de maior concentração de soluto para uma região de menor concentração, sem gasto de energia. Moléculas pequenas solúveis em lipídios, como o gás carbônico e o gás oxigênio, atravessam a membrana plasmática por meio da difusão simples.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 135.

Osmose

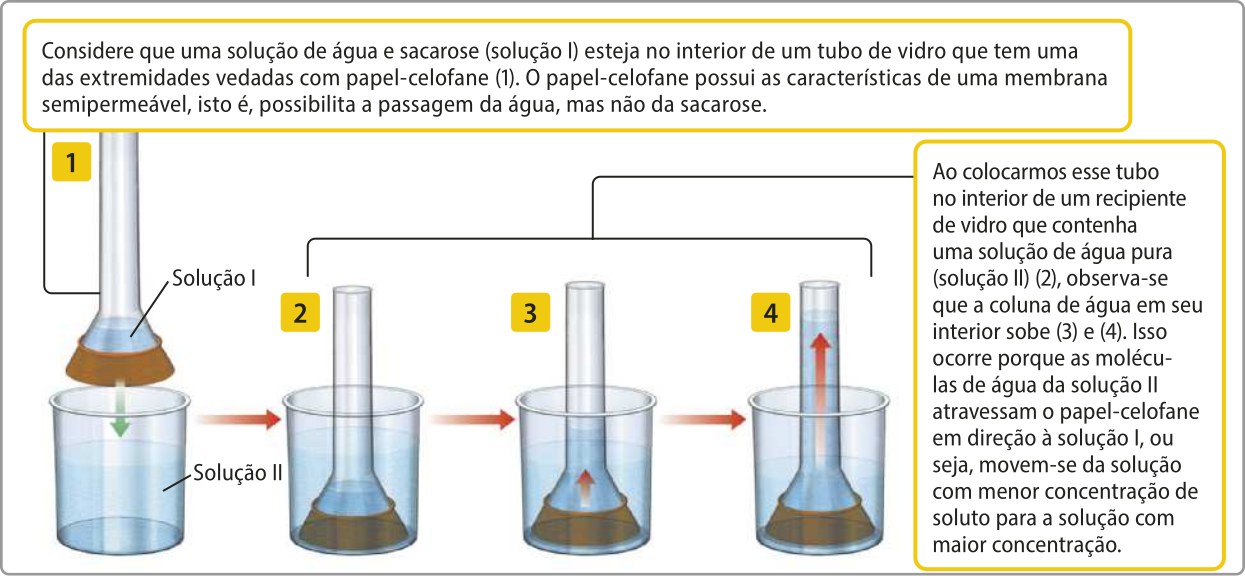

A osmose é caracterizada pelo movimento de moléculas de á gua (solvente) de uma região de menor concentração de soluto para uma região de maior concentração por meio de uma membrana semipermeável. Nesse caso, a membrana possibilita apenas a passagem de á gua, quê ocorre devido à diferença de concentração de solutos, sem gasto de energia.

Como exemplo, analise o esquema a seguir.

Reivem, píter Hamilton; EVERT, rei Franklin; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2001. p. 80.

Página trinta e três

DIÁLOGOS DA NATUREZA

êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.

A osmose e as células

Se achar interessante, comente com os estudantes quê o fenômeno ocorrido em hemácias quê perdem á gua para um meio hipertônico é chamado crenação.

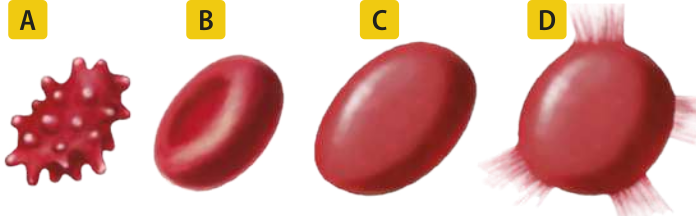

O efeito da osmose na célula varia conforme o tipo celular e o meio em quê está inserida. Uma célula animal, como a hemácia, por exemplo, não sofre alteração quando colocada em meio isotônico – solução com concentração de soluto igual à do meio intracelular. Já em meio hipotônico – solução com concentração menor de soluto em relação ao meio intracelular – a hemácia incorpóra á gua e incha, o quê póde levar ao rompimento da membrana plasmática. Em meio hipertônico – solução com maior concentração de soluto em relação ao meio intracelular –, a hemácia perde á gua para o meio e encolhe.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr J.; dérikson, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 50.

Uma célula vegetal também incorpóra á gua em uma solução hipotônica. Contudo, devido à presença da parede vegetal, a célula não se rompe. Já em uma solução hipertônica, a célula vegetal perde á gua, mas seu formato se mantém praticamente inalterado devido à rigidez da parede vegetal.

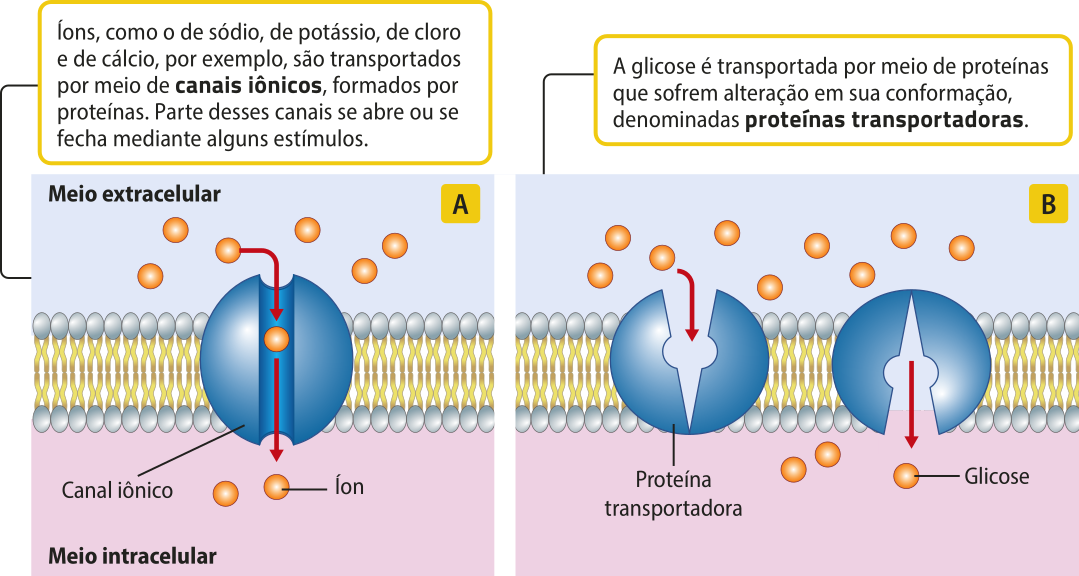

Difusão facilitada

A difusão facilitada é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de maior concentração de soluto para uma região de menor concentração, com o auxílio de proteínas. Esse transporte se dá sem o gasto de energia.

A difusão facilitada póde ocorrer de diferentes formas, dependendo da molécula a sêr transportada. Analise o esquema a seguir.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 133.

Página trinta e quatro

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Utilize o simulador a seguir para estudar a difusão de íons pela membrana plasmática por meio de canais iônicos. Uma parte dos canais fica permanentemente aberta, e outra parte, chamada de canais comporta, precisa sêr aberta para possibilitar a passagem dos íons. Simule diferentes condições de concentração de íons nos meios separados pela membrana e avalie a mudança na concentração de cada um deles conforme a difusão ocorre.

Canais da membrana. Publicado por: PhET Interactive Simulations. Disponível em: https://livro.pw/jafuk. Acesso em: 15 set. 2024.

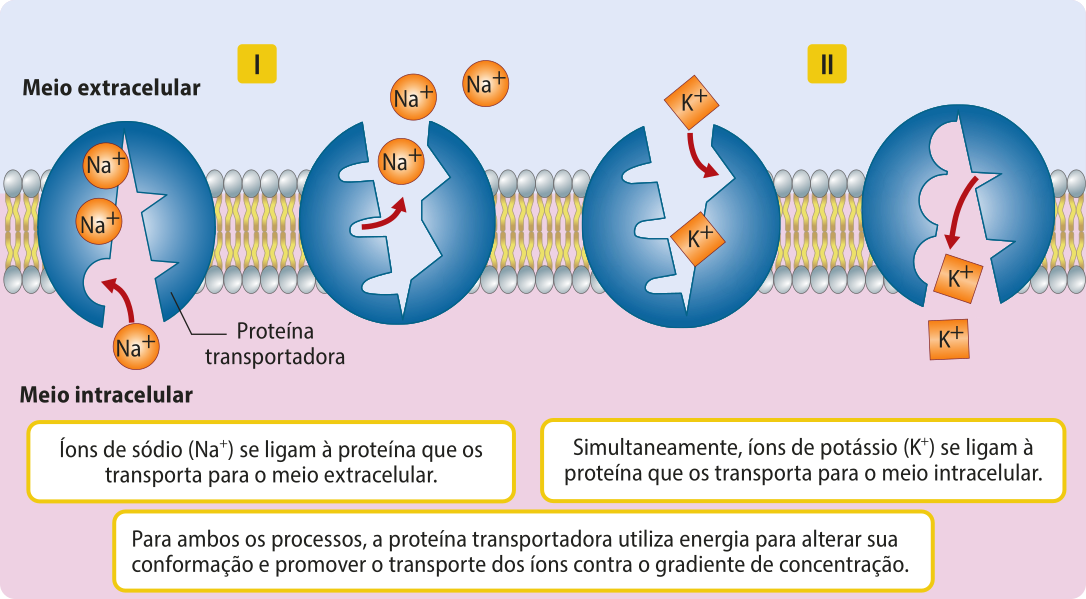

Bomba de sódio-potássio

A bomba de sódio-potássio é um exemplo de transporte ativo, caracterizado pelo movimento de íons de sódio (Na+) e íons de potássio (K+) de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração, com o auxílio de algumas proteínas de transporte quê utilizam energia. Considere como exemplo a atuação da bomba sódio-potássio em células nervosas.

Nessas células, a concentração de íons de sódio (Na+) é maior no meio extracelular, e a concentração de íons de potássio (K+) é maior no meio intracelular. Esses íons atravessam a membrana plasmática por difusão facilitada a favor de seu gradiente de concentração, tendendo a equilibrar suas concentrações.

Contudo, a diferença de concentração dêêsses íons se mantém, pois eles são constantemente transportados contra seu gradiente de concentração por meio de proteínas específicas quê utilizam energia. Esse processo é representado pelo esquema a seguir.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 135.

PENSE E RESPONDA

4 A digoxina é um compôzto obtído de uma planta popularmente chamada de dedaleira (Digitalis purpurea). Ele é utilizado para o tratamento de cértas condições como a insuficiência cardíaca. Seu efeito é inibir a ação da bomba de sódio-potássio. Nessa situação, considerando quê a célula mantenha seus canais iônicos abertos para os íons de sódio e de potássio, o quê aconteceria com a concentração intracelular e extracelular dêêsses íons?

Página trinta e cinco

ATIVIDADES

1. Quais características são comuns a células procarióticas e eucarióticas?

2. Explique o modelo de mosaico fluido, propôsto pelo físico-químico Seymour Jônathan Singer e o bioquímico Garth L. Nicolson para descrever a estrutura da membrana plasmática.

3. Indique os níveis de organização biológica do corpo humano.

4. Considere quê você precise auxiliar um técnico de laboratório a identificar amostras de células em um microscópio óptico. Ao observar diferentes preparos de amostras de dois tipos celulares (X e Z), o técnico apontou as seguintes características:

• Tipo celular X: ausência de parede celular e presença de núcleo delimitado por um envoltório nuclear.

• Tipo celular Z: presença de parede celular.

Diante das características apontadas pelo técnico, faça o quê se propõe a seguir.

a) É possível afirmar quê uma das células é eucariótica e a outra, procariótica? Explique sua resposta.

b) Em seu caderno, faça um esquema quê represente a célula X, identificando suas principais estruturas.

c) Considere quê o técnico de laboratório utilizou reagentes químicos e conseguiu identificar quê a parede celular da célula Z era formada principalmente por celulose. Faça um esquema em seu caderno quê represente essa célula, identificando suas principais estruturas.

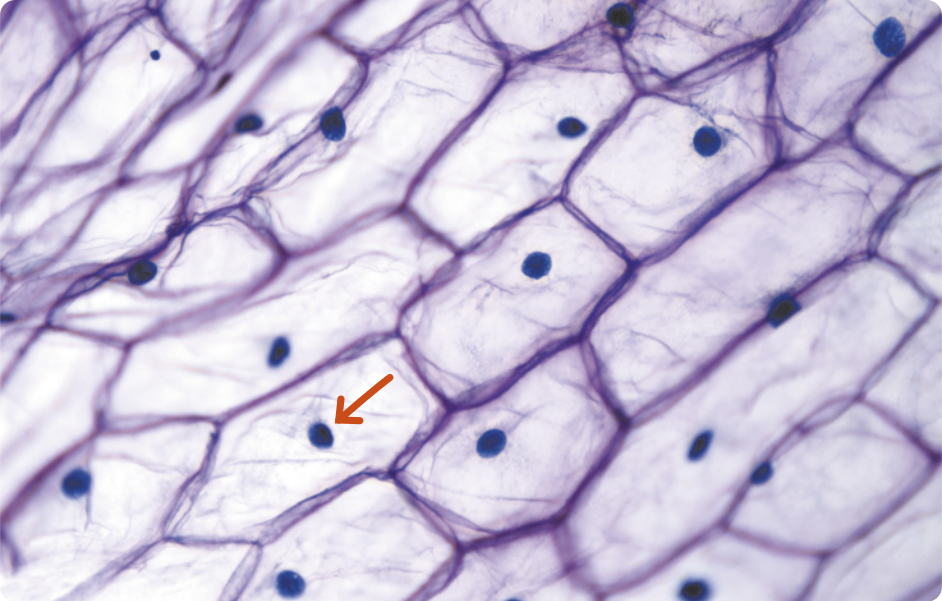

5. Uma professora de Ciências da Natureza retirou uma pequena película de uma cebola, corou a amostra e a visualizou em um microscópio óptico. A imagem ôbitída é apresentada a seguir.

Considerando a imagem apresentada, responda aos itens a seguir.

a) O corante utilizado pela professora cora em azul as moléculas quê armazenam informações sobre as características das células da cebola. Com base nessa informação, responda: quê molécula foi corada e quê estrutura da célula está sêndo apontada pela seta? Justifique sua resposta.

b) Cite o nome e indique a função de uma organela presente nas células da cebola, mas ausente em células humanas.

Página trinta e seis

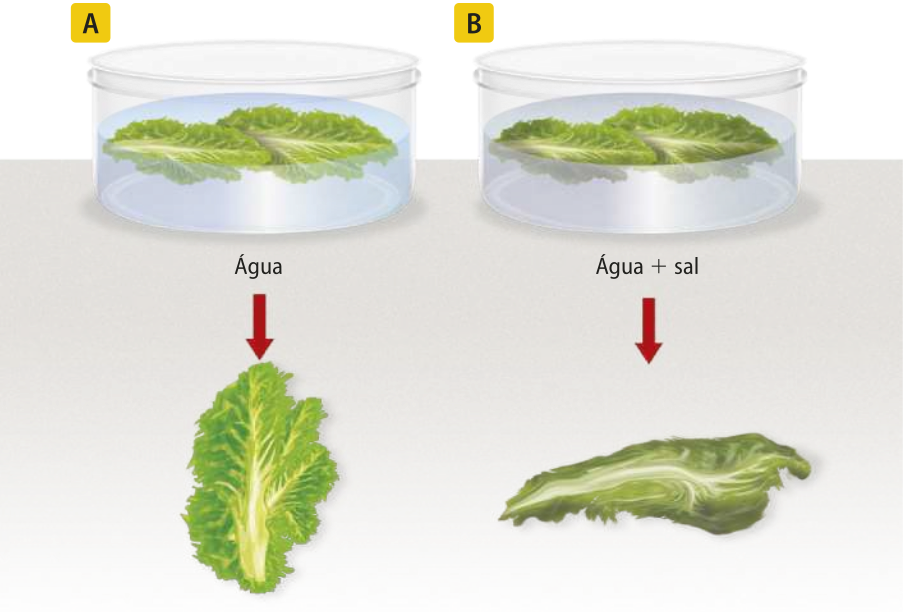

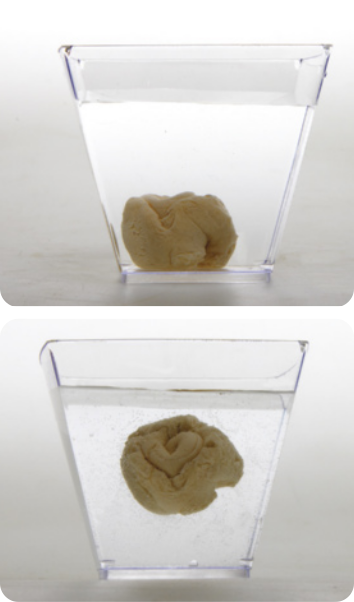

6. Uma professora de Biologia realizou a seguinte atividade prática durante as aulas. Em um recipiente A com á gua, colocou uma fô-lha de alface. Em um recipiente B com á gua e sal de cuzinha, colocou outra fô-lha de alface. Observe o aspecto das fô-lhas de alface após alguns minutos.

ALEX SILVA

Com base nos resultados obtidos na atividade prática descrita, faça o quê se propõe a seguir.

a) Explique por quê as fô-lhas de alface murcharam ao serem mantidas em uma solução de á gua e sal de cuzinha.

b) Relacione os resultados da atividade prática ao fato de os restaurantes manterem saladas expostas sem tempêro, permitindo quê o cliente as tempere apenas no ato do consumo.

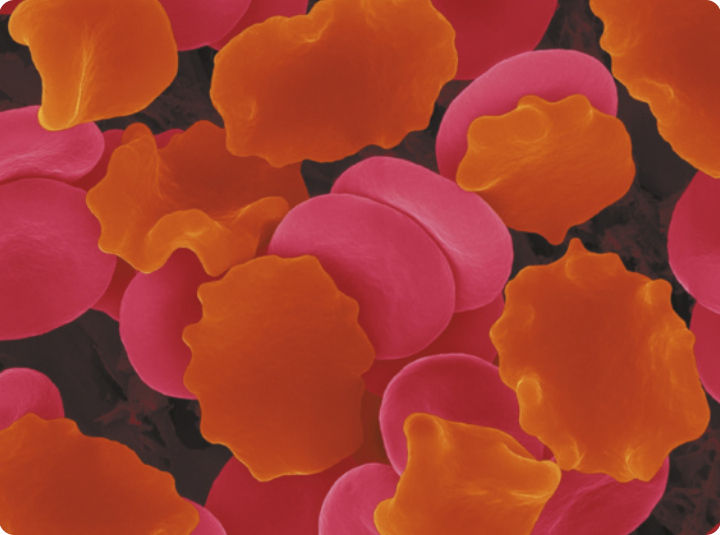

7. Analise a fotografia a seguir e responda às kestões.

a) Embora existam hemácias com formato alterado, nenhuma delas está com sua membrana rompida. Com base nessa informação, explique em qual tipo de solução essas células estão imérsas.

b) Um pesquisador gostaria de obtêr uma imagem de outra amostra de células quê apresentasse o efeito contrário do quê é mostrado nessa fotografia. O quê seria necessário ele fazer? Por quê?

Página trinta e sete

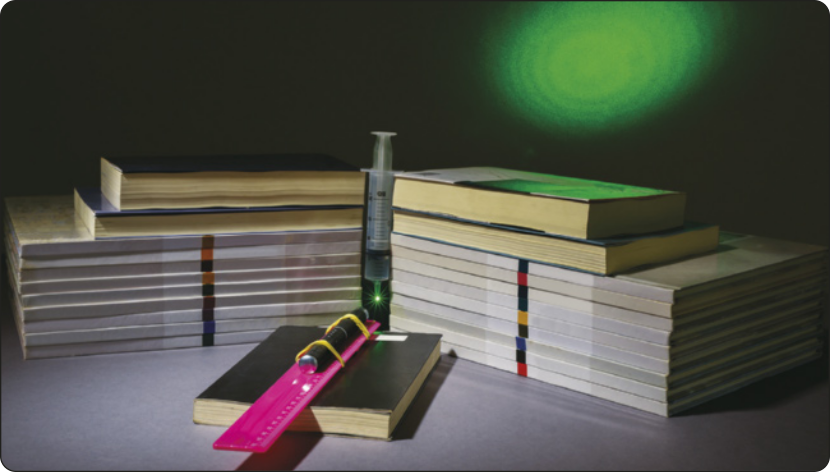

Oficina científica

Visualizando células

A maior parte das células possui dimensões em escalas microscópicas, não podendo sêr vistas a olho nu. Para visualizá-las, são necessárias lentes capazes de realizar a ampliação da imagem observada, como as utilizadas em microscópios. Uma gota de á gua também póde atuar como uma lente de aumento. Mas, será quê seu pôdêr de ampliação é suficiente para permitir a visualização de células?

Materiais

• Seringa com 5 mL de á gua coletada do ambiente;

• Ponteira laser de, no mássimo, 5 miliwatts;

• Alguns livros;

• Régua;

• Dois elásticos;

• Sala com pouca iluminação.

Procedimentos

• Sobre uma mesa, posicione a seringa com a á gua coletada verticalmente entre duas pilhas de livros, de modo quê sua abertura fique apontada para baixo, em direção à mesa. Mantenha essa estrutura a 2 metros de distância de uma parede de côr clara.

• Aperte o êmbolo da seringa suavemente, até quê se forme uma gota em sua ponta. A gota deve ficar suspensa pela abertura da seringa.

• Com os prendedores elásticos, prenda o laser à régua, coloque-a apoiada sobre um livro e a posicione a aproximadamente 3 centimetros de distância da gota de á gua.

• Apague a luz da sala, posicione os elásticos de maneira quê mantenham pressionado o botão de ligar do laser, e regule sua posição de maneira quê seu feixe de luz incida sobre a gota suspensa pela seringa, formando uma imagem na parede. Observe o quê ocorre e anote os resultados em seu caderno.

Utilize luvas para coletar e manipular a á gua. Cuidado ao manusear o laser: nunca apontá-lo na direção dos olhos.

ATIVIDADES

1. A partir dos resultados obtidos, responda ao questionamento inicial e justifique sua resposta.

2. Esta atividade prática permite concluir quê existe vida em todos os ambientes aquáticos do planêta? Justifique sua resposta.

3. Forme um grupo com seus côlégas. Cada um deve elaborar dois quêstionamentos que devem sêr respondidos pêlos demais. Os questionamentos devem sêr referentes à atividade prática e/ou a assuntos relacionados.

4. Elabore hipóteses e teste-as com o equipamento construído. Em seguida, apresente os resultados e as conclusões obtidas pelo grupo para a turma.

Página trinta e oito

TEMA

3

Núcleo e divisões celulares

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Analise os cartazes a seguir.

Campanhas de saúde dêsempênham um papel fundamental na promoção da saúde individual e da saúde da população como um todo. Algumas dessas campanhas são realizadas em meses específicos, anualmente, de modo a conscientizar a população brasileira sobre cértas doenças, como alguns tipos de câncer.

O termo câncer corresponde a um conjunto de doenças quê têm como característica comum o crescimento desordenado de células. Esse padrão anormal de divisão celular póde resultar na formação de tumores, quê são capazes de invadir diferentes tecídos e órgãos.

De modo geral, o câncer é resultado de alterações no material genético das células, em trechos quê fornecem instruções de como elas devem crescer e se dividir. Neste Tema, serão abordadas algumas características do núcleo celular e as principais etapas envolvidas nos processos de divisão celular.

PENSE E RESPONDA

1 Você conhece os objetivos da campanha Outubro Rosa? E da campanha Novembro Azul? Converse com os côlégas sobre essas duas campanhas.

2 Em alguns casos de câncer, costuma-se usar a expressão “o tumor se espalhou”. Considerando quê o câncer tem relação com problemas de multiplicação das células, como você explicaria essa expressão?

Página trinta e nove

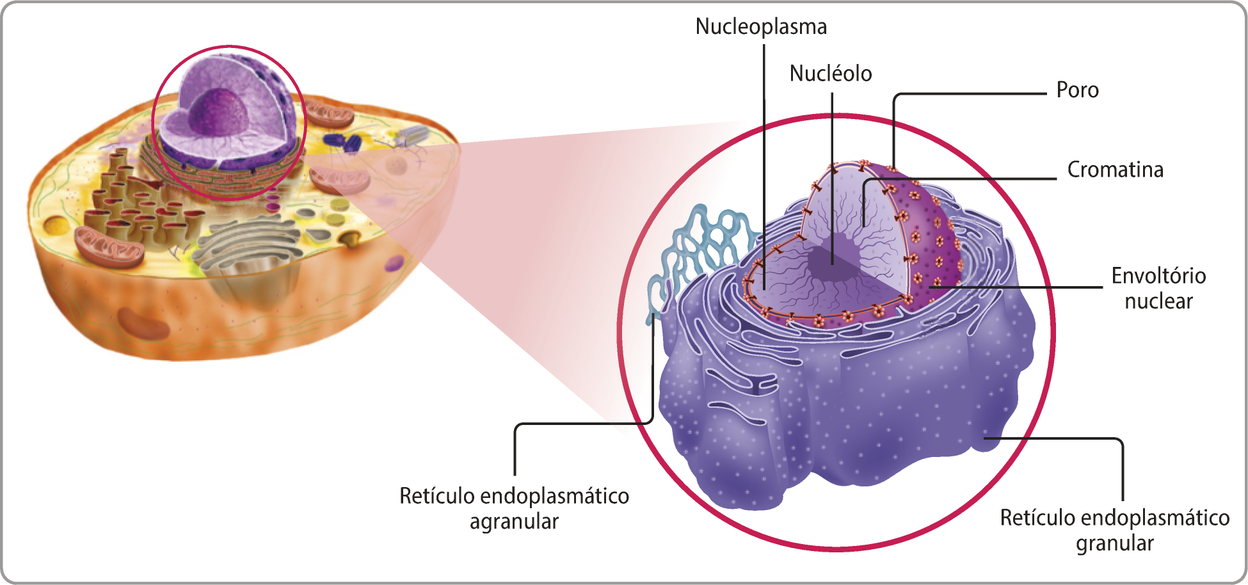

Núcleo celular

A maioria das células eucarióticas apresenta um núcleo celular definido, onde está localizada grande parte das informações genéticas responsáveis por regular as atividades celulares. O núcleo celular é constituído basicamente por um envoltório nuclear, pelo nucleoplasma, pelo nuclé o lo e pela cromatina.

O envoltório nuclear, também chamado carioteca, envolve e separa o material genético do cito plasma. Ele apresenta duas membranas de lipídios, em quê a membrana externa (voltada para o citoplasma) contém ribossomos aderidos. Suas membranas são uma continuidade do retículo endoplasmático, quê se estende do núcleo ao cito plasma da célula.

Outra característica do envoltório nuclear é a presença de póros quê possibilitam a passagem de substâncias para seu interior ou para o cito plasma.

O nucleoplasma é uma solução quê preenche os espaços do interior do núcleo. Essa solução é constituída de á gua, íons, metabólitos, moléculas de érre êne há, enzimas e outras substâncias.

O nucléolo é uma estrutura localizada no interior do núcleo, envolvida na produção de ribossomos.

A cromatina corresponde à forma quê o material genético se apresenta no interior do núcleo celular. Ela compreende um complékso formado por associações entre a molécula de dê ene há e proteínas específicas. Essas proteínas estão relacionadas com a manutenção da estrutura da cromatina e com o contrôle da atividade do dê ene há.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 103.

Página quarenta

Material genético

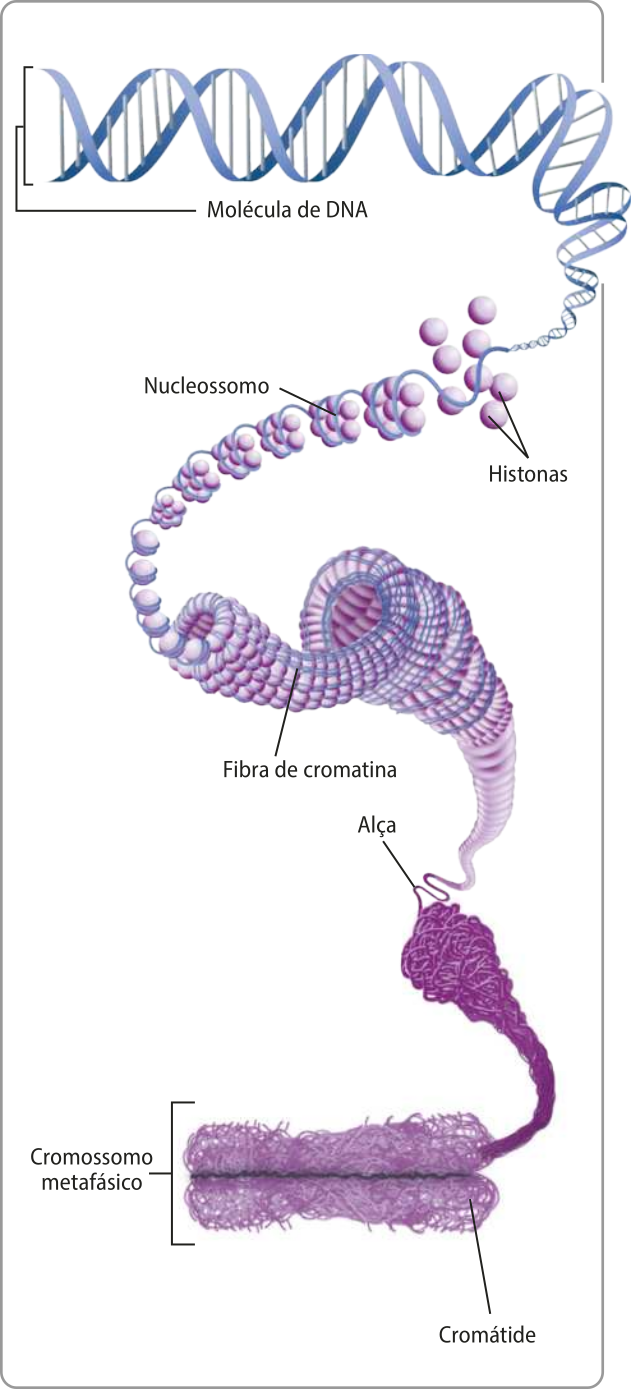

No interior do núcleo celular, o material genético apresenta-se sôbi a forma de cromatina. A unidade básica da cromatina é o nucleossomo, quê consiste no dê ene há enrolado ao redor de um conjunto de proteínas denominadas histonas.

A interação entre as histonas promove o enovelamento do dê ene há, formando fibras de cromatina. Em uma fase um pouco mais condensada, as fibras de cromatina formam alças. Em determinados momentos da vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina assume uma forma bastante condensada, denominada cromossomo.

O cromossomo assume seu maior nível de condensação em uma das fases da divisão celular, quando recebe o nome de cromossomo metafásico. Nessa fase, ele encontra-se duplicado e, por isso, apresenta dois filamentos idênticos denominados cromátides, unidos por uma região especializada denominada centrômero.

O número de cromossomos nas células é variável entre as espécies. No caso da espécie humana, nas células somáticas, ou seja, naquelas quê formam o organismo, esse número equivale a 46. Ele é resultado da herança de dois conjuntos cromossômicos: um de origem paterna e outro de origem materna. Por isso, as células quê formam o organismo humano são chamadas diploides, e seu número de cromossomos póde sêr representado por 2n, quê equivale a 46 cromossomos. Na maioria das células somáticas humanas, cada cromossomo se apresenta em par, d fórma e tamãnho similares entre si, sêndo chamados cromossomos homólogos.

Por outro lado, as células reprodutivas (ou gametas) apresentam apenas um único conjunto cromossômico, ou seja, contam com apenas um cromossomo de cada par. Essas células são denominadas haploides, e seu número de cromossomos póde sêr representado por n, quê, na espécie humana, equivale a 23 cromossomos. Somente após a união do gameta masculino (n) com o gameta feminino (n), forma-se um novo indivíduo (2n), com dois conjuntos completos de cromossomos, um de cada progenitor.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 328-329.

Página quarenta e um

Divisão celular

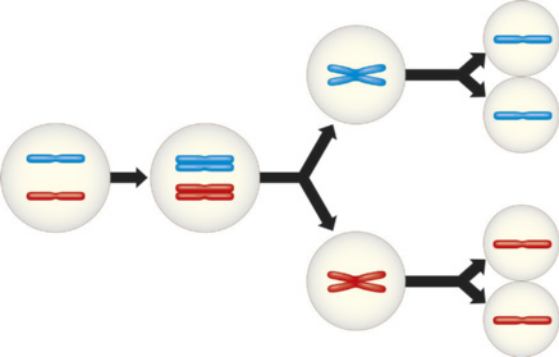

Uma das características dos sêres vivos é a capacidade de crescer e se desenvolver. Para tanto, é preciso quê as células quê compõem o organismo se multipliquem e transmitam seu material genético às células quê originarem. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada mitose. A mitose intégra o ciclo celular, isto é, o tempo de vida de uma célula desde sua formação até sua divisão em outras duas células-filhas.

Outra característica dos sêres vivos é a capacidade de se reproduzir, gerando descendentes. Para tanto, em espécies de reprodução sexuada, é preciso quê sêjam produzidas células reprodutivas ou gametas. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada meiose.

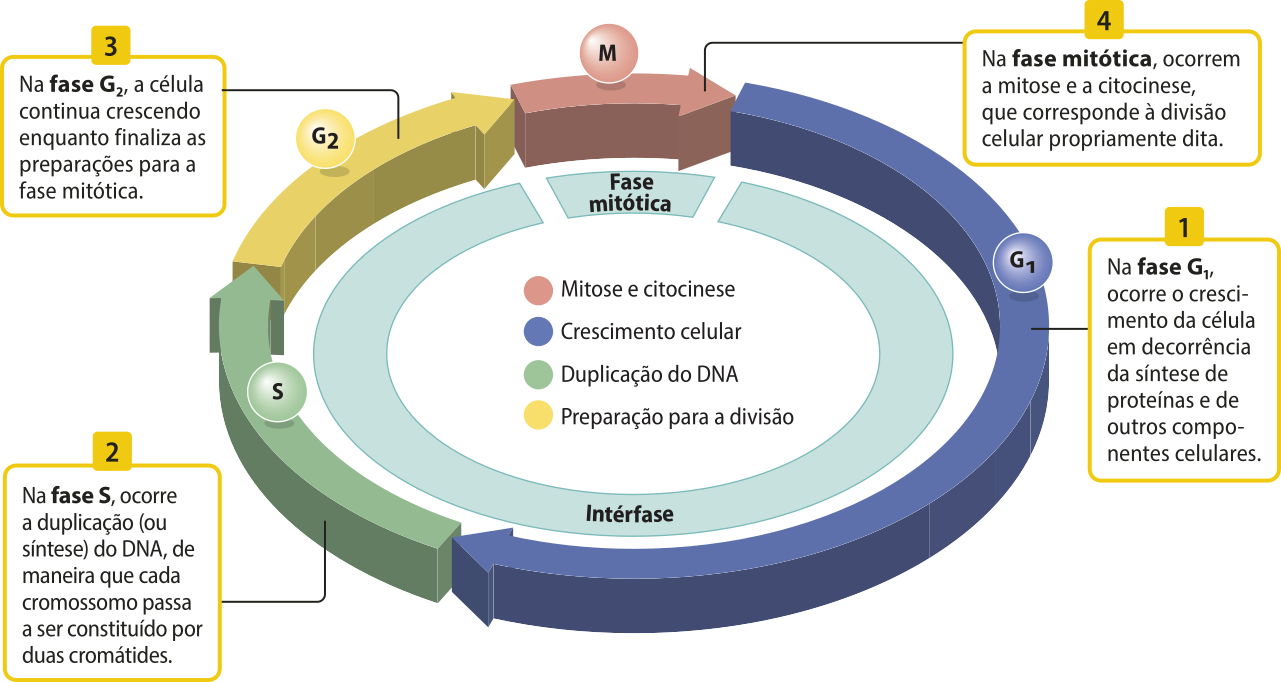

Ciclo celular

Nos eucariontes, o ciclo celular póde sêr dividido em duas etapas: a intérfase e a fase mitótica. A intérfase compreende três fases, G1, S e G2, ao longo das quais ocorre a preparação da célula para a fase mitótica, etapa quê culmina com a divisão dessa célula. Analise, no esquema a seguir, os principais eventos quê ocorrem em cada uma dessas fases do ciclo celular.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 235.

As células possuem alguns mecanismos quê cessam o ciclo celular, caso sêjam identificados êêrros em alguma de suas etapas. Se os êêrros forem reparados, o ciclo continua. Caso contrário, a célula aciona um mecanismo específico chamado de apoptose, quê leva à sua morte programada. Esse mecanismo é fundamental para a manutenção da saúde do corpo. Quando ocorre alguma falha na apoptose, a célula póde continuar a se reproduzir e resultar em um crescimento celular desordenado, o quê póde levar ao desenvolvimento de algum tipo de câncer.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Para saber mais sobre o comportamento de células cancerosas, leia o texto a seguir.

Como se comportam as células cancerosas? Publicado por: Instituto Nacional de Câncer. Disponível em: https://livro.pw/gegnd. Acesso em: 17 set. 2024.

Página quarenta e dois

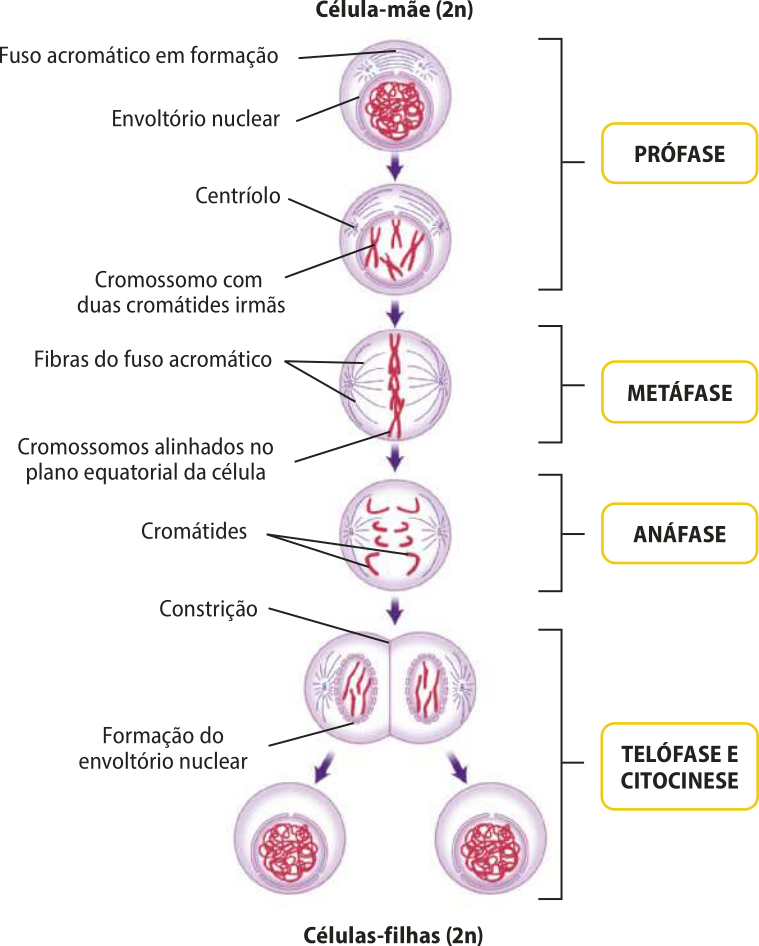

Mitose

A mitose póde sêr subdividida em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos se condensam, o nucléolo desaparece e o envoltório nuclear se fragmenta. Assim, o nucleoplasma se mistura ao cito plasma. Além díssu, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático (ou fuso mitótico) pêlos centríolos, organelas dispostas em par.

Na metáfase, os pares de centríolos se direcionam aos polos opostos da célula, formando as fibras do fuso acromático. Essas fibras se conéctam aos cromossomos, possibilitando sua movimentação no interior da célula. Com isso, são deslocados ao plano equatorial da célula, onde permanecem alinhados.

Durante a anáfase, as cromátides irmãs são separadas e levadas em direção aos polos da célula. Na telófase, os cromossomos separados chegam aos polos e o fuso acromático desaparece. Os cromossomos se descondensam e se inicia a formação de um envoltório nuclear ao redor de cada conjunto cromossômico.

A mitose se completa quando dois núcleos geneticamente idênticos são formados no interior da célula. Normalmente, ela é acompanhada da divisão do cito plasma, denominada citocinese. Em células animais, forma-se uma constrição na região equatorial da célula, e uma nova membrana plasmática é criada, resultando em duas células-filhas idênticas à célula quê lhes deu origem.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 236-237.

PENSE E RESPONDA

3 Em seu caderno, faça um desenho quê represente as fases da mitose de uma célula 2n = 6 cromossomos. Indique quantas células-filhas são formadas e o número cromossômico de cada uma delas.

Página quarenta e três

Meiose

De modo geral, em animais, a meiose ocorre na formação de gametas. Na meiose, as células-filhas recebem apenas um cromossomo do par de cromossomos homólogos, possuindo mêtáde dos cromossomos da célula-mãe. Ou seja, após essa divisão, as células-filhas possuem um número n de cromossomos. Isso permite a restauração do número 2n da espécie após a fecundação dos gametas.

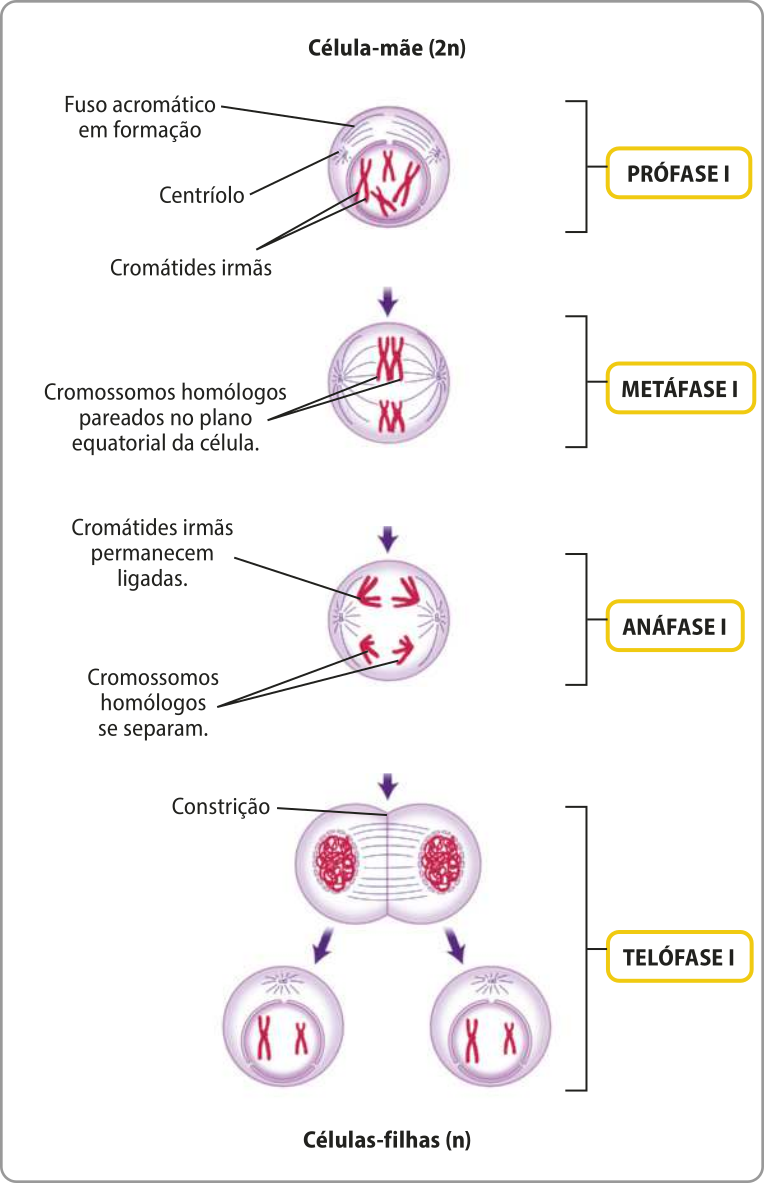

A meiose póde sêr dividida em duas etapas: meiose I e meiose II. A meiose I, por sua vez, póde sêr dividida em prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I.

Durante a prófase I, os cromossomos se condensam, o nucléolo desaparece e o envoltório nuclear se fragmenta. Assim, o nucleoplasma se mistura ao cito plasma. Além díssu, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático pêlos centríolos.

Nessa fase, cada cromossomo se pareia com seu homólogo e podem ocorrer trocas de segmentos do dê ene há entre as cromátides não irmãs, processo denominado permutação ou crossing-over. Isso contribui para o aumento da variabilidade genética em uma espécie, isto é, para a diversidade de conjuntos genéticos entre seus indivíduos.

Na metáfase I, os pares de centríolos passam a se localizar em polos opostos da célula. As fibras do fuso acromático, já formadas, conectam-se a cada um dos cromossomos do par de homólogos, os quais são deslocados ao plano equatorial da célula, onde permanecem pareados.

Na anáfase I, cada cromossomo do par de homólogos é levado a polos opostos da célula. Nessa etapa, as cromátides não se segregam. Na telófase I, os cromossomos, ainda duplicados, chegam aos polos, e o fuso acromático desaparece. O cito plasma se divide, formando duas células-filhas, cada uma com mêtáde do número de cromossomos da célula-mãe.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 258.

Página quarenta e quatro

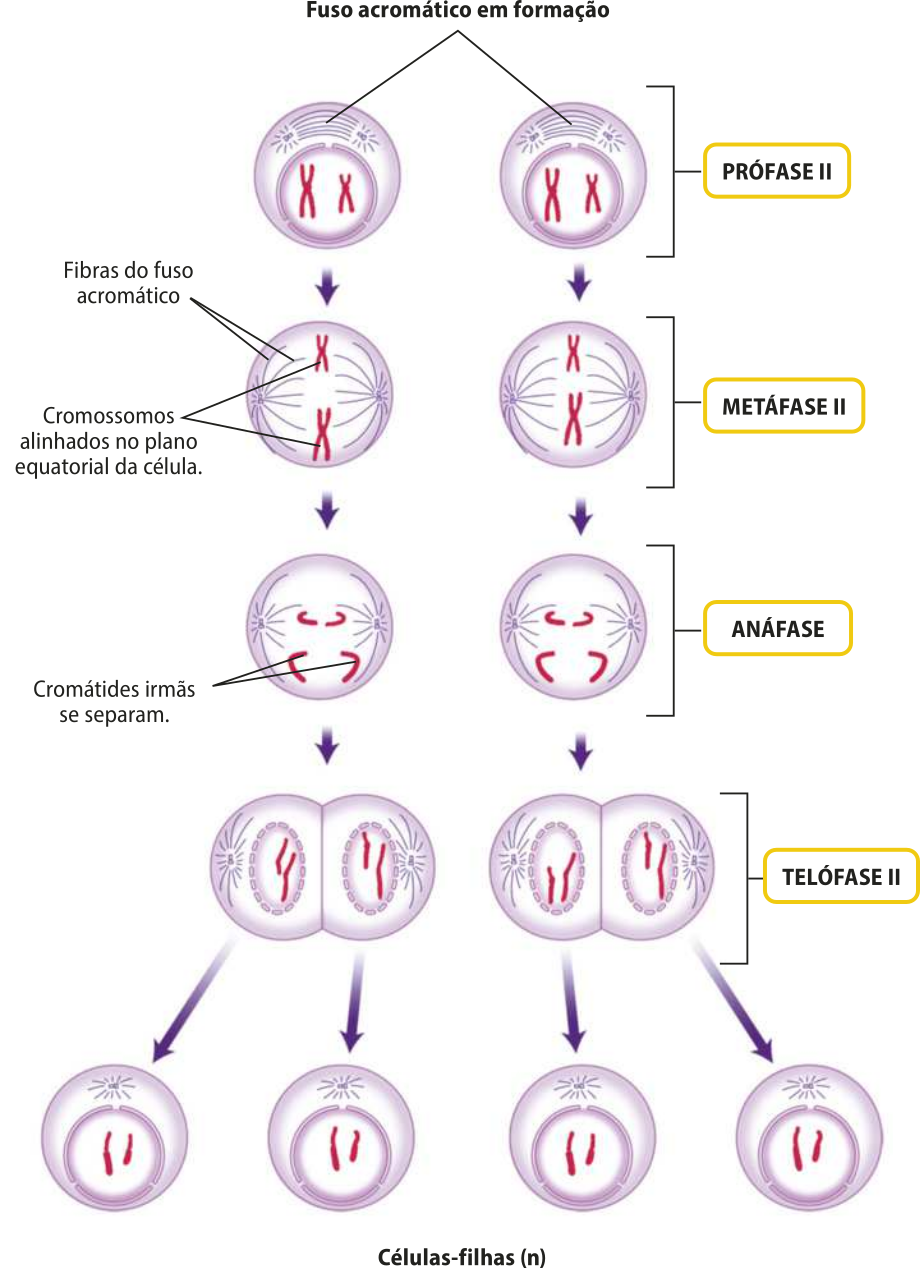

Após a primeira divisão da meiose, as células-filhas passam pela meiose II, a qual póde sêr dividida em prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II.

Durante a prófase II, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático. Na metáfase II, as fibras do fuso acromático ligam-se às cromátides irmãs dos cromossomos, os quais são posicionados no plano equatorial da célula, de modo quê fiquem alinhados. Na anáfase II, ocorre a separação das cromátides irmãs, quê são deslocadas a polos opostos da célula. Na telófase II, os cromossomos se descondensam e o envoltório nuclear é formado. Ocorrem a divisão do cito plasma e a formação da membrana plasmática.

Ao final da meiose II, quatro células-filhas (n) são formadas, cada uma com mêtáde do número de cromossomos da célula-mãe (2n) quê lhes deu origem.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 259.

PENSE E RESPONDA

4 Em seu caderno, faça um desenho quê represente as fases da meiose I e II de uma célula 2n = 6 cromossomos. Indique quantas células-filhas são formadas e o número cromossômico de cada uma delas.

Página quarenta e cinco

ATIVIDADES

1. Quais são os principais componentes do núcleo celular? Cite suas respectivas funções.

2. No organismo humano, existem células haploides e células diploides. Diferencie-as.

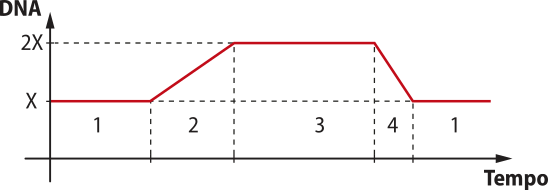

3. O gráfico abaixo mostra quê a quantidade de dê ene há de uma célula varia ao longo do ciclo celular. Na fase S, da intérfase, ocorre a duplicação do dê ene há. Isso significa quê, ao final dessa fase, a célula apresenta o dôbro de dê ene há. Em contrapartida, após a fase mitótica, na qual ocorre a separação das cromátides irmãs, a célula volta a apresentar a quantidade de dê ene há quê normalmente apresenta.

DE ROBERTIS, Eduardo D. P.; DE ROBERTIS JUNIOR, édu-ar M. F. Bases da biologia celular e molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 1993. p. 166.

Considerando quê X representa a quantidade de dê ene há de uma célula, responda aos itens.

a) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 4) corresponde a fase S do ciclo celular? Justifique sua resposta.

b) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 4) corresponde a fase mitótica do ciclo celular? Justifique sua resposta.

c) Explique os principais eventos da intérfase.

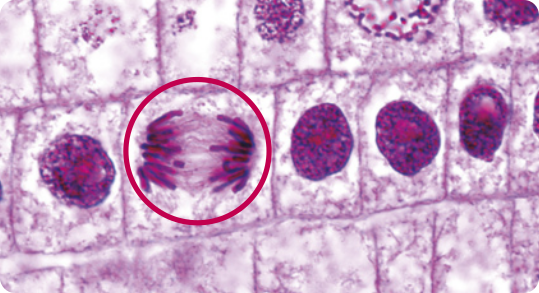

4. A imagem a seguir apresenta células vegetais em diferentes fases da mitose, visualizadas ao microscópio óptico.

A fase em quê a célula circulada se encontra envolve a separação de cromátides irmãs.

Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos, responda aos itens.

a) Como é denominada a fase da mitose em quê a célula circulada se encontra? Justifique sua resposta.

b) Quais são os principais eventos subsequentes a essa fase? Explique-os.

5. Um cientista pretende estudar os cromossomos de uma espécie de planta. Para isso, ele precisa cultivar em laboratório um tecido com alta capacidade de divisão celular e interromper a mitose das células para encontrá-las em uma fase em quê seus cromossomos estejam em seu maior grau de condensação.

Analise as informações apresentadas e responda aos itens a seguir.

a) Para a realização do estudo, as células deveriam estar em quê fase da mitose?

b) Explique os níveis de condensação do dê ene há.

6. As ilustrações a seguir representam uma célula de determinada espécie animal em divisão celular. Analise-as e responda às kestões quê seguem.

a) Que tipo de divisão celular é representado? Justifique sua resposta.

b) Esse processo de divisão celular ocorre em células somáticas ou células gaméticas? Explique sua resposta.

c) Quais são os números de cromossomos das células haploides e diploides dessa espécie?

Página quarenta e seis

TEMA

4

Metabolismo celular

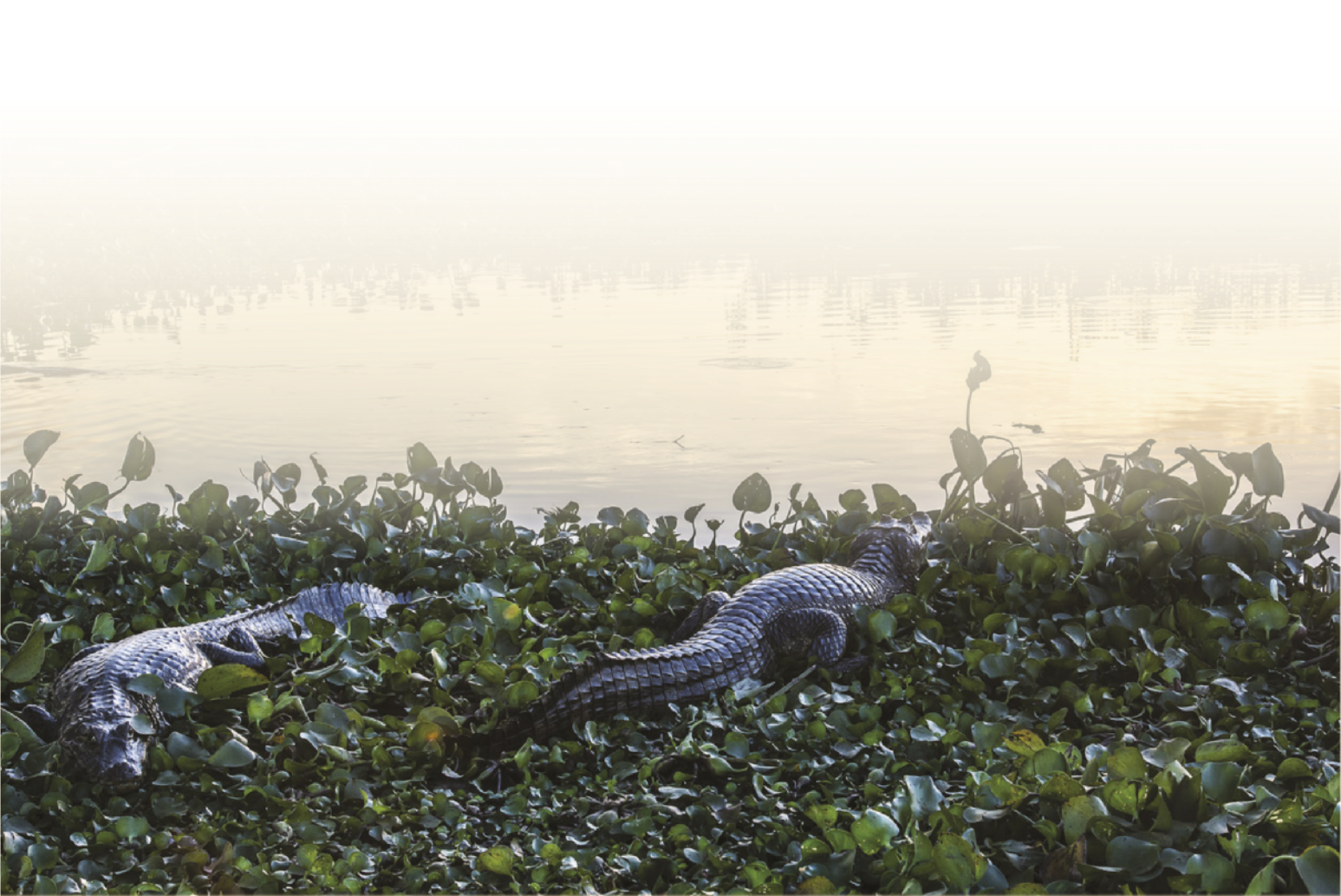

Analise a fotografia a seguir.

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

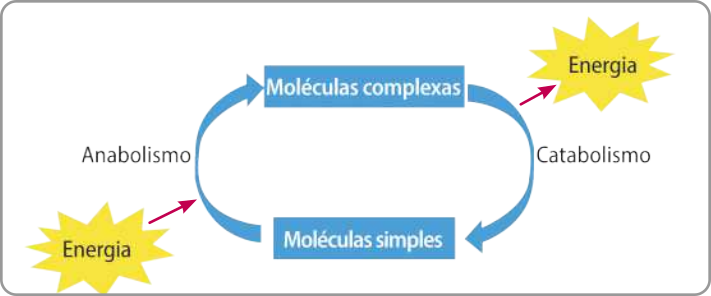

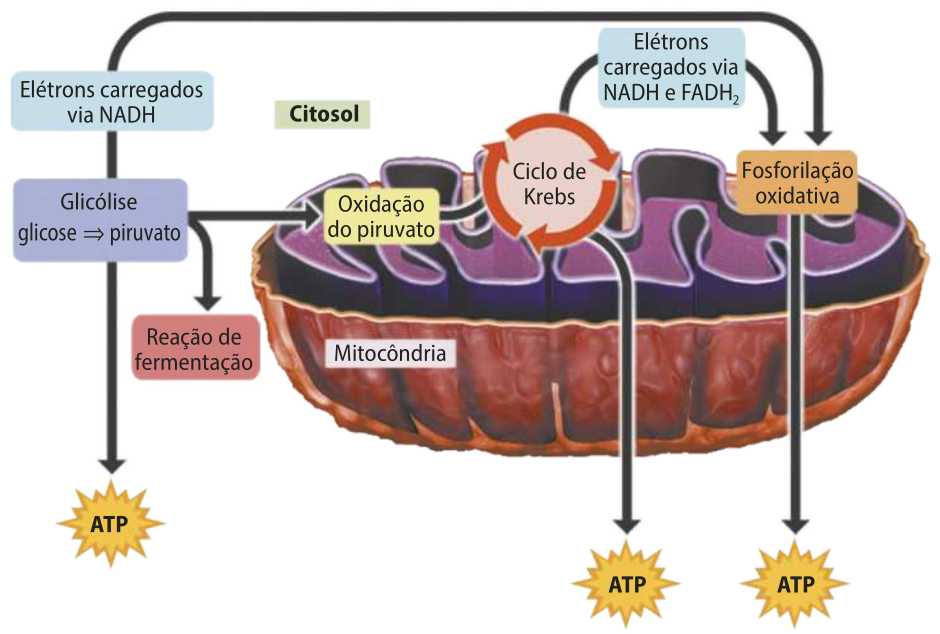

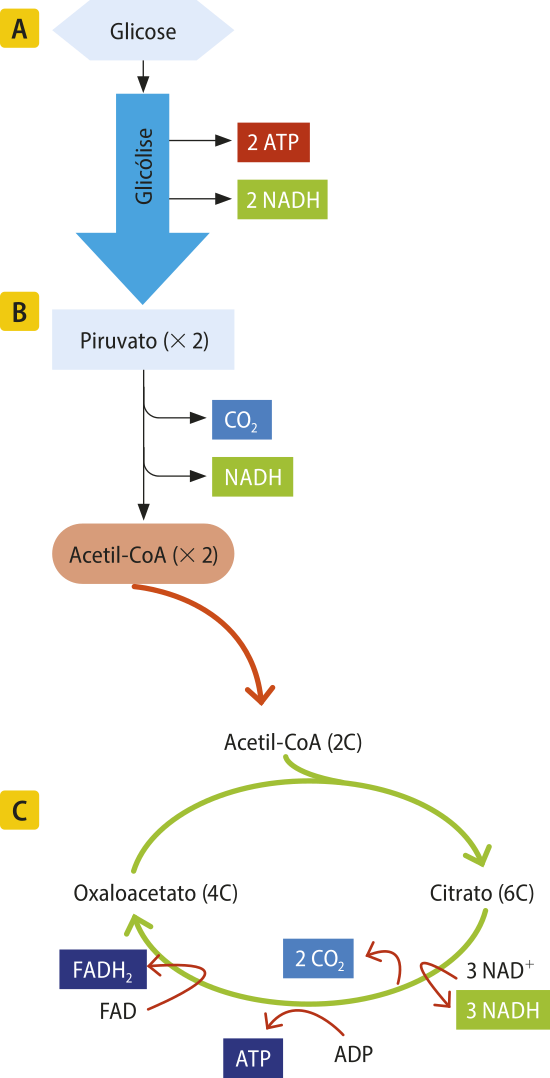

Uma das características dos sêres vivos é a presença de metabolismo, quê corresponde ao conjunto de reações químicas quê ocorrem no interior de suas células. Essas reações são responsáveis por manter e regular seus processos vitais.

O metabolismo póde sêr dividido, basicamente, em dois processos: catabolismo e anabolismo. O catabolismo compreende as reações químicas nas quais moléculas compléksas são transformadas em moléculas mais simples e menos energéticas. Nesse processo, ocorre a liberação de energia. Por exemplo, as moléculas de carboidratos presentes nas fô-lhas da planta apresentada na imagem são catabolizadas no corpo da lagarta em moléculas mais simples, como a glicose, ocorrendo liberação de energia durante êste processo.

Em contrapartida, o anabolismo compreende as reações químicas nas quais moléculas simples são transformadas em moléculas mais compléksas e mais energéticas. A ocorrência dessas reações requer energia. Na lagarta da imagem, por exemplo, as moléculas de glicose podem sêr transformadas em moléculas mais compléksas, como os lipídios, por meio de reações anabólicas, quê requerem energia. Quando necessário, os lipídios podem sêr catabolizados em moléculas mais simples, liberando energia para o desenvolvimento do inséto.

Neste Tema, serão estudados alguns processos energéticos quê fazem parte do metabolismo dos sêres vivos.

Elaborado com base em: NELSON, Daví Lí; COX, máicou Méfiu. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artméd, 2011. p. 26.

PENSE E RESPONDA

1 Uma das principais fontes de energia utilizadas pêlos sêres vivos, seja diréta ou indiretamente, é a energia luminosa do sól. Estabeleça uma relação entre essa afirmação e a cena presente na fotografia.

Página quarenta e sete

Transferências de energia no metabolismo

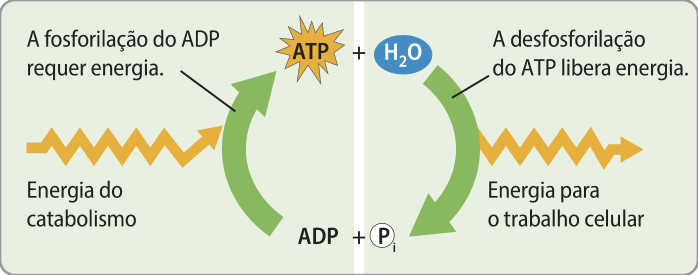

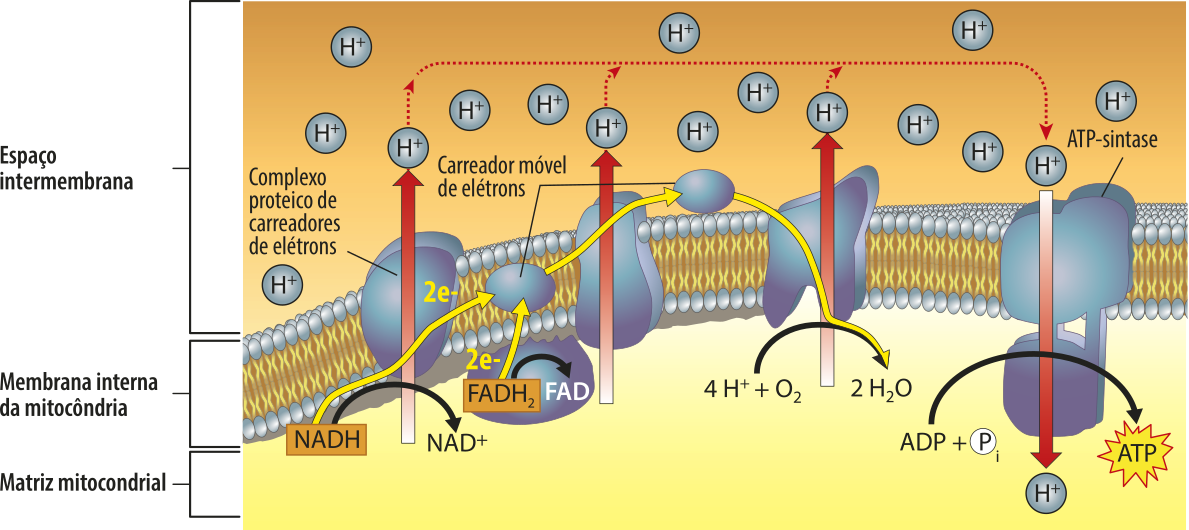

A energia liberada pelas reações do catabolismo póde sêr utilizada em diferentes processos celulares. Contudo, é preciso quê a energia seja transferida aos locais adequados para quê esses processos ocorram. Esse papel é realizado por moléculas carreadoras de energia, quê se movimentam com facilidade no interior da célula.

Uma das principais moléculas carreadoras de energia é a adenosina trifosfato, ou ATP. O ATP é formado por meio de uma reação de fosforilação, quê consiste na adição de um fosfato inorgânico (Pi) a outra molécula, quê, nesse caso, é a adenosina difosfato (há dê pê). Nessa reação, forma-se á gua.

A energia contida na molécula de ATP é liberada por meio da remoção do fosfato inorgânico, reação conhecida por desfosforilação. Essa reação ocorre na presença de á gua.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 151.

Outras moléculas carreadoras são a nicotinamida-adenina-dinucleotídeo (NAD), a fosfato-de-nicotinamida-adenina-dinucleotídeo (NADP) e a flavina-adenina-dinucleotídeo (fádi). Elas são especializadas em transportar elétrons, sêndo, por isso, chamadas de moléculas carreadoras de elétrons, e participam de reações de oxirredução, comuns no metabolismo celular.

DIÁLOGOS DA NATUREZA

êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.

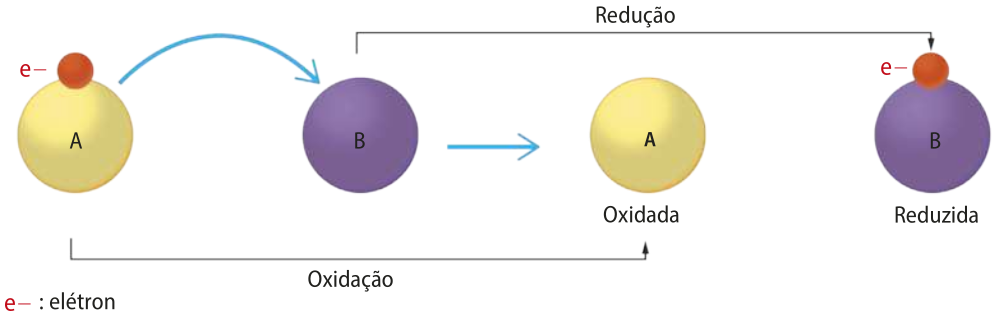

Oxidação e redução

As reações de oxirredução (ou redox) compreendem reações químicas em quê ocorre a transferência de elétrons entre moléculas. Nessas reações, o aumento no número de elétrons de uma molécula é denominado redução. Em contrapartida, a diminuição do número de elétrons de uma molécula é denominada oxidação.

Por exemplo, considere quê, em uma reação entre duas moléculas, A e B, ocorra a transferência de elétrons da molécula A para a molécula B, ou seja, nesse exemplo, ocorrem a oxidação da molécula A e a redução da molécula B. Assim, ao final do processo, a molécula A encontra-se oxidada e, a molécula B, reduzida. Analise o esquema a seguir.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 164.

Página quarenta e oito

Os carreadores NAD, NADP e fádi realizam o transporte de elétrons entre moléculas por meio de íons de hidrogênio (H_). Sendo assim, quando íons de hidrogênio são retirados de uma molécula, também ocorre a retirada de elétrons, e ela se torna oxidada. Da mesma forma, quando íons de hidrogênio são adicionados a uma molécula, também ocorre a adição de elétrons, e ela se torna reduzida.

Em sua forma oxidada, o NAD, o NADP e o fádi são representados por NAD+, NADP+ e fádi. Quando estão acoplados a íons de hidrogênio, apresentam-se em sua forma reduzida e são representados por NADH, NADPH e FADH2.

Forma oxidada |

Forma reduzida |

|

|---|---|---|

NAD+ |

→ |

NADH |

NADP+ |

→ |

NADPH |

fádi |

→ |

FADH2 |

Normalmente, o NAD e o fádi estão envolvidos em processos catabólicos, enquanto o NADP, em processos anabólicos.

Processos energéticos celulares

Todos os sêres vivos precisam de energia para a manutenção de suas funções vitais. No entanto, os processos celulares pêlos quais os sêres vivos obtêm e utilizam energia podem sêr distintos.

A fotossíntese, a respiração celular e outros processos energéticos das células, como a quimiossíntese e a fermentação, serão estudados a seguir.

Fotossíntese

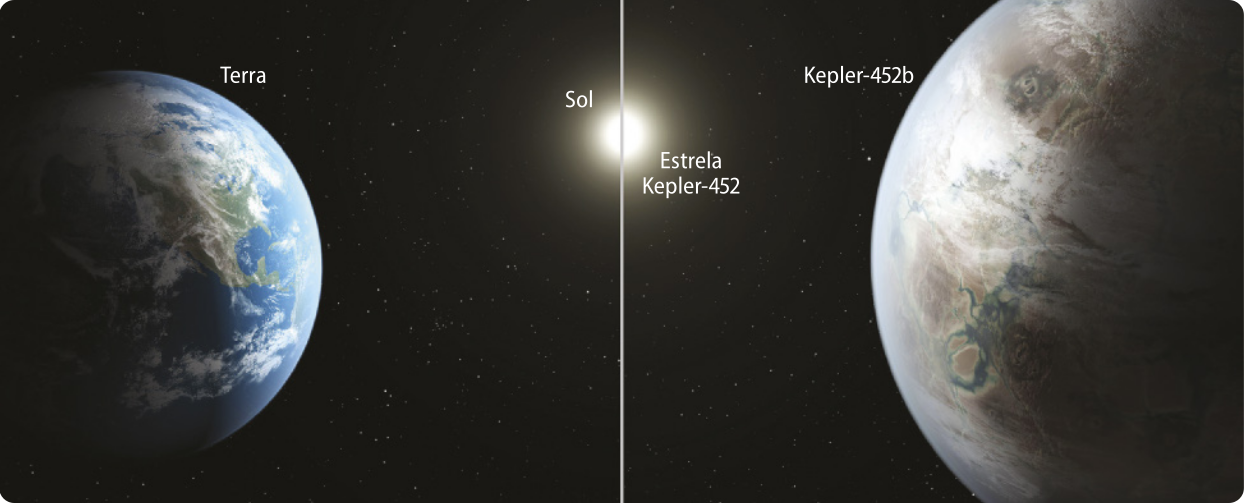

O produto direto da fotossíntese é um açúcar de três carbonos quê póde sêr utilizado na produção de glicose. A utilização da molécula de glicose facilita o entendimento do estudante e permite quê ele compare com o processo de respiração celular, abordado posteriormente. A equação global geral da fotossíntese póde sêr descrita da seguinte forma: Luz nCO2 + nH2 O ô (CH2 O)n + nO2, em quê o CH2 O é a fórmula geral de um carboidrato, e não necessariamente um açúcar.

A fotossíntese é realizada por plantas, algas e algumas bactérias. Por meio dêêsse processo, moléculas simples e menos energéticas são transformadas em moléculas compléksas e mais energéticas. A energia utilizada nesse processo provém principalmente da luz solar. Assim, podemos dizêr quê, durante a fotossíntese, a energia luminosa é transformada em outras formas de energia.

Na presença de luz, o gás carbônico (CO2) e a á gua (H2 O), quê são moléculas inorgânicas simples, são utilizados para a síntese de carboidratos (representados pela fórmula geral CH2 O), quê são moléculas mais energéticas. Ao final da fotossíntese, o gás oxigênio (O2) também é formado e liberado no ambiente.

Todas as reações químicas quê ocorrem durante o processo da fotossíntese podem sêr resumidas na equação geral apresentada a seguir, considerando a formação de uma molécula de glicose.

6 CO2 + 6 H2 O Luz 6 O2 + C6 H12 O6

Nessa reação, há transferência de elétrons entre a á gua e o gás carbônico, de modo quê a molécula de á gua é oxidada e, a molécula de gás carbônico, reduzida.

Página quarenta e nove

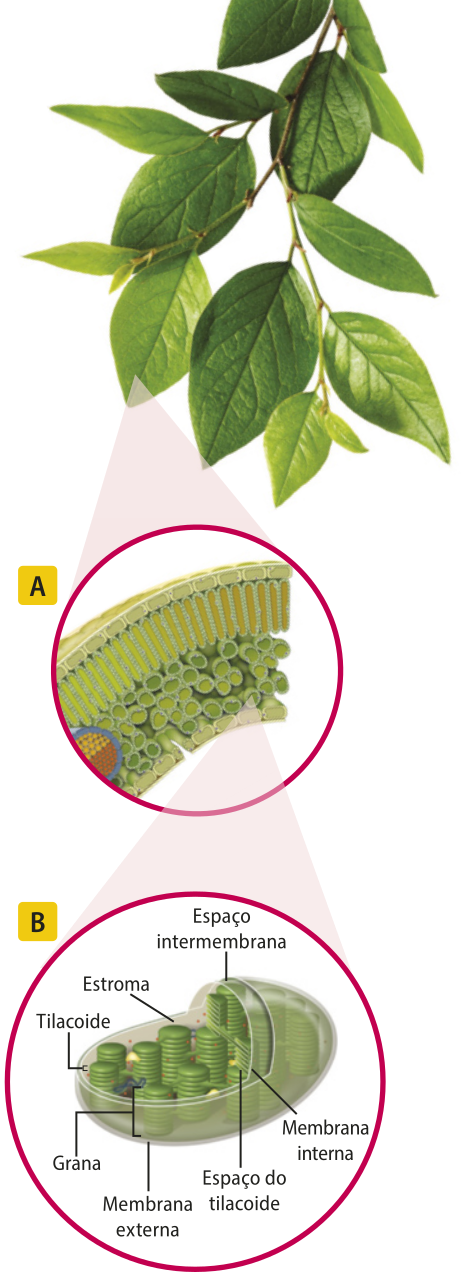

Os cloroplastos

A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos. Essas organelas apresentam uma membrana dupla quê envolve um fluido denso denominado estroma. Nesse fluido, há um sistema de membranas quê forma sacos denominados tilacoides, os quais estão arranjados uns sobre os outros formando pilhas, chamadas grana.

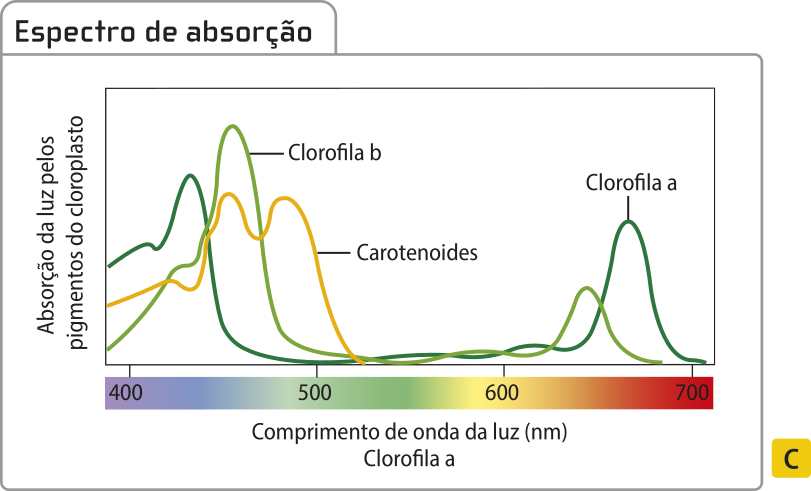

Nas membranas dos tilacoides, estão localizados pigmentos fotossintetizantes, quê são os responsáveis por ABSÓRVEr a luz solar. Cada tipo de pigmento absorve determinado comprimento de onda quê compõe a luz branca emitida pelo Sol. A clorofila a é o principal pigmento na absorção da luz solar, seguida dos pigmentos acessórios clorofila b e carotenoides. São os pigmentos de clorofila quê conferem a côr vêrde às plantas, sobretudo às suas fô-lhas.

O gráfico a seguir apresenta o comportamento de cada um dêêsses pigmentos em relação à absorção dos diferentes comprimentos de onda da luz.

Fonte: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 187, 192.

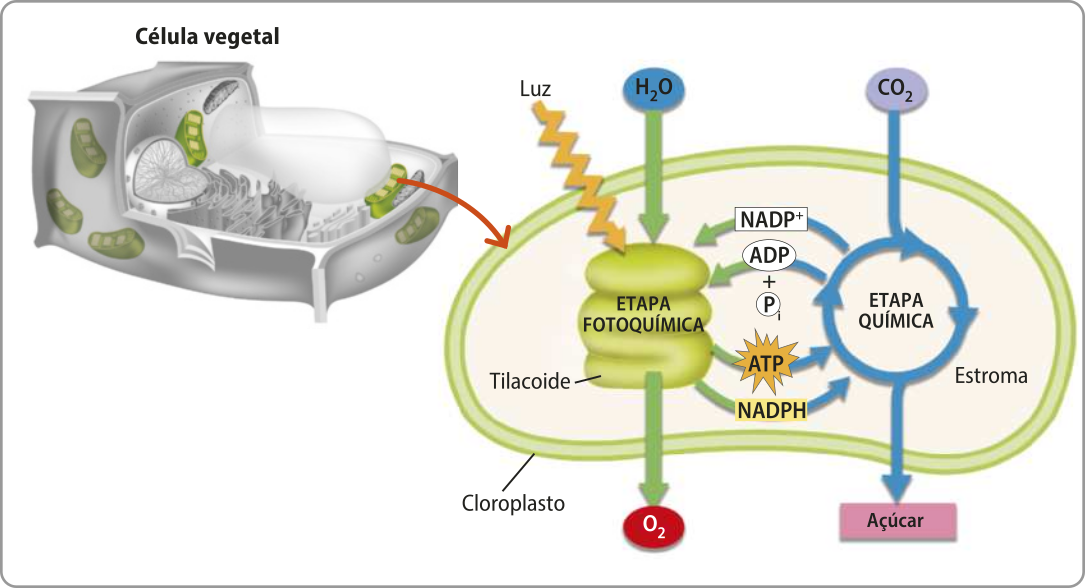

As etapas da fotossíntese

A fotossíntese póde sêr dividida em duas etapas: a etapa fotoquímica e a etapa química.

A etapa fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, onde estão localizados os pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila. Nessa etapa, ocorrem reações químicas dependentes da energia luminosa. Por sua vez, a etapa química ocorre no estroma dos cloroplastos. Apesar de a etapa química não depender diretamente de energia luminosa, sua ocorrência depende dos produtos gerados na etapa fotoquímica e, portanto, da presença de luz.

A seguir, serão estudadas as principais reações químicas quê ocorrem em cada uma dessas etapas.

Se achar conveniente, comente com os estudantes quê a etapa fotoquímica também é conhecida como fase clara, e a etapa química, como fase escura. Contudo, é importante entenderem quê ambas as etapas ocorrem na presença da luz.

PENSE E RESPONDA

2 Analise o gráfico e responda: se uma planta for cultivada sôbi luz ultravioleta ou sôbi luz infravermelha, ela realizará fotossíntese de maneira eficiente? Se necessário, faça uma pesquisa e converse com o professor de Física sobre o assunto.

Página cinquenta

A etapa fotoquímica inicia-se com a absorção da energia luminosa pela clorofila, possibilitando a ocorrência de duas reações: a fotofosforilação e a fotólise da á gua. Ou seja, na presença de luz, ocorrem a síntese de ATP, a partir da ligação de um fosfato inorgânico (Pi) à molécula de há dê pê (fotofosforilação), e a quebra da molécula de á gua (fotólise).

A fotólise da á gua libera gás oxigênio (O2), íons de hidrogênio (H+) e elétrons (e−), conforme representado na equação a seguir.

2 H2O 4 e− + 4 H+ + O2

Os elétrons e os íons de hidrogênio liberados são capturados por moléculas de NADP+, quê assume sua forma reduzida, NADPH.

Já na etapa química, há a redução do gás carbônico a partir dos íons de hidrogênio transportados pelo NADPH. Essa reação ocorre na presença de ATP, quê fornece energia ao sistema. Ao final, são produzidos açúcares simples, quê serão empregados na produção de outros açúcares, como a glicose, a sacarose e o amido, além de outras moléculas orgânicas mais compléksas necessárias para a planta.

A síntese de carboidratos ocorre por meio de um conjunto de reações químicas denominado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos bioquímicos estadunidenses Melvin Cálvin (1911-1997) e Éndreu Benson (1917-2015), quê o descreveram.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 189.

PENSE E RESPONDA

3 Se uma planta for cultivada em um ambiente com ausência total de uma fonte luminosa, ela irá se desenvolver? Por quê?

Página cinquenta e um

Quimiossíntese