UNIDADE

5

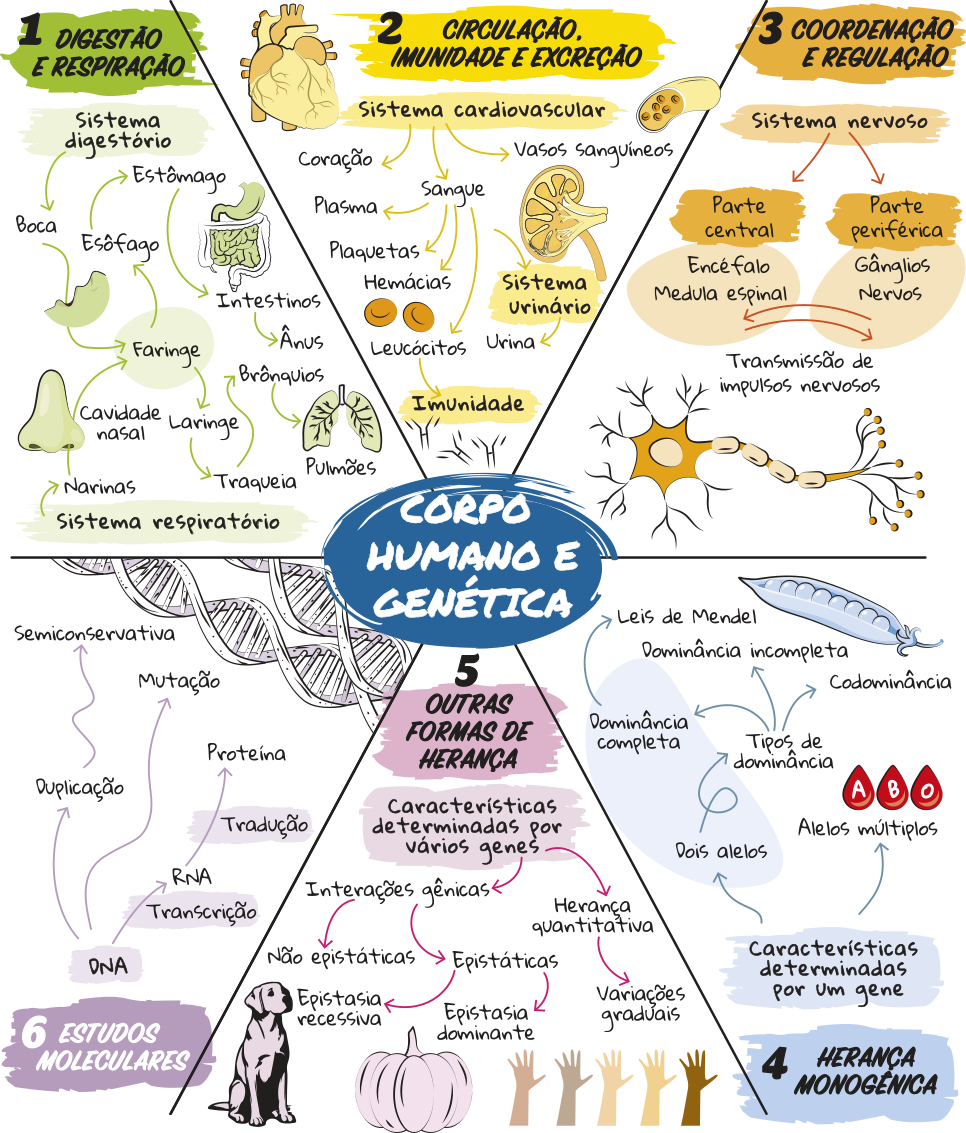

CORPO HUMANO E GENÉTICA

Página duzentos e noventa e um

Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Ao comer uma refeição, características como o odor, a côr, a textura e o sabor dos alimentos podem intensificar a salivação, e, a depender da situação, podem despertar boas memórias, fazer-nos respirar mais profundamente e até mesmo acelerar os batimentos cardíacos.

Esse mesmo alimento quê provoca diferentes reações em nosso corpo, tem características quê estão relacionadas a combinações genéticas quê ocorreram ao longo do tempo.

Nesta Unidade, você irá estudar como os sistemas do corpo humano atuam e interagem para garantir o funcionamento do organismo, e como a genética influencía as características dos sêres vivos.

1. Quais sistemas do corpo humano podem sêr relacionados às ações descritas no primeiro parágrafo do texto?

2. Um mesmo ingrediente póde fazer toda a diferença em uma refeição. Veja como exemplo a banana, quê possui diferentes tipos. A banana-da-terra é mais firme e menos adocicada, por isso, costuma sêr utilizada em pratos salgados. Já a banana-nanica é mais doce e macia, geralmente utilizada para pratos doces. Para você, o quê determina as diferentes características dêêsses frutos, bem como dos sêres vivos no geral?

Página duzentos e noventa e dois

TEMA

25

Sistemas digestório e respiratório

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

No ano de 2008, foi aprovada a lei número 11.705, também conhecida como Lei Seca. Ela visa inibir o consumo de bebida alcoólica pelo condutor de veículo automotor e, em caso de desrespeito à lei, são previstas multa, suspensão do direito de dirigir e até mesmo prisão, a depender da circunstância.

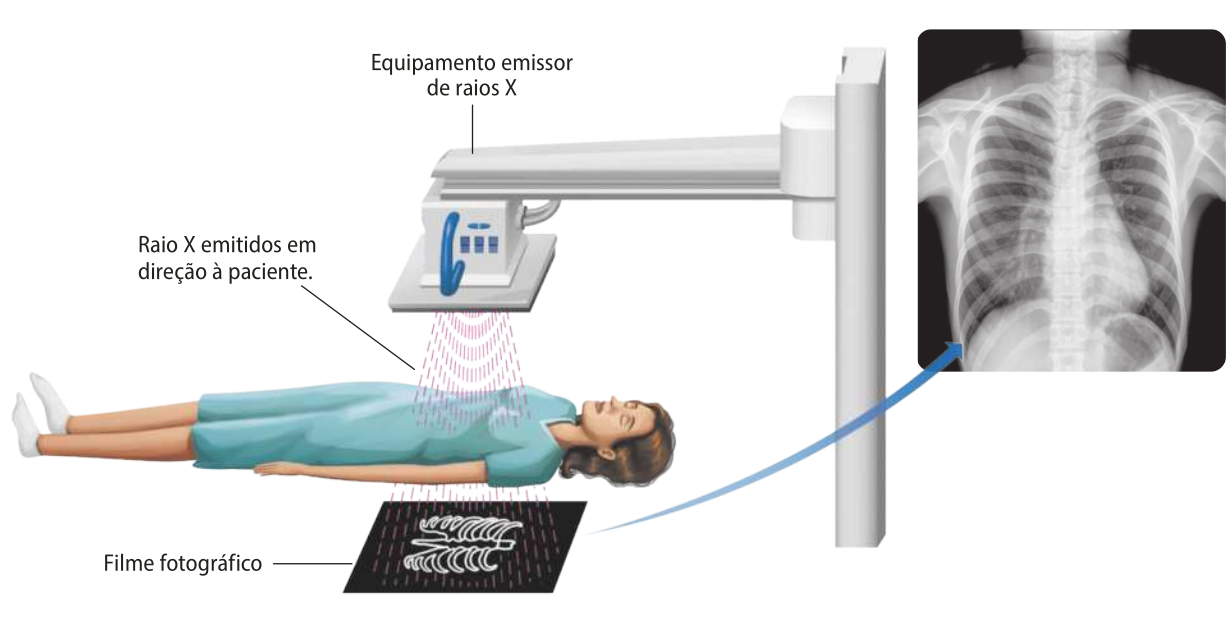

O etilômetro é um aparelho utilizado para medir a quantidade de áucôl no corpo de uma pessoa. No teste feito com o aparelho, a pessoa assopra um bocal por pelo menos cinco segundos. O ar exalado reage com compostos químicos do etilômetro, e a concentração de áucôl é determinada. Devido à maneira como é usado, o etilômetro é popularmente conhecido como bafômetro.

Os sistemas do corpo humano trabalham em conjunto para garantir o funcionamento do organismo. Essa integração póde sêr evidenciada pelo uso do etilômetro. O áucôl, ao sêr ingerido por uma pessoa, é processado pelo sistema digestório, quê o ABSÓRVE e posteriormente o disponibiliza no sangue.

O sistema cárdio vascular transporta o áucôl por todo o corpo, inclusive para os pulmões. No sistema respiratório uma fração da quantidade de áucôl ingerida é exalada para o ar, a qual é captada pelo etilômetro. Entretanto, a maior parte do áucôl permanéce no corpo, o quê póde causar danos à saúde.

O consumo de áucôl póde prejudicar o sistema digestório, alterar o funcionamento do sistema urinário e, como é uma droga depressora, afetar diretamente o sistema nervoso, provocando embriaguez e podendo levar à dependência.

A partir de agora, serão estudadas as características de alguns sistemas do corpo humano. Neste Tema, o foco será nos sistemas digestório e respiratório. Mas antes, vamos estudar os tecídos quê formam o corpo humano.

PENSE E RESPONDA

1 Na internet circulam receitas falsas de"como enganar o bafômetro", como consumir algo que"limpe o hálito". Contudo, nenhuma dessas receitas funciona, pois o aparelho cápta o áucôl proveniente do ar exalado pêlos pulmões. Além díssu, tentar enganar o bafômetro é uma infração grave, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e até prisão. Você já ouviu falar sobre alguma dessas práticas? O quê você pensa sobre isso? Converse com um colega sobre o assunto.

2 Mesmo sabendo sobre a Lei Seca, muitas pessoas optam por dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. Quais são os perigos quê envolvem uma atitude como essa? Converse com um colega sobre o assunto. Se necessário, realize uma pesquisa.

Página duzentos e noventa e três

5UNIDADE

Tecidos

Retome as diferenças entre glândulas exócrinas e endócrinas, quê foram abordadas na Unidade 2, no Tema 7. O termo “glândula” é mais freqüentemente utilizado para se referir a estruturas multicelulares compléksas, como as glândulas sebáceas, sudoríferas e mamárias, embora existam glândulas unicelulares, como as células caliciformes do intestino delgado ou da traqueia.

Os tecídos são grupos de células de mesma origem quê estão associadas a substâncias extracelulares por elas produzidas. Esses tecídos trabalham em conjunto, realizando funções específicas e especializadas no organismo.

No corpo humano, por exemplo, há quatro tipos básicos de tecídos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Cada um dêêsses tecídos é apresentado a seguir.

Tecido epitelial

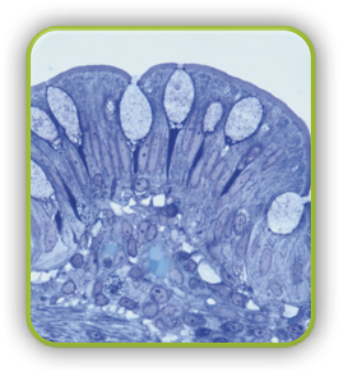

O tecido epitelial tem como principais funções o revestimento e a secreção. Ele é dividido em dois principais tipos: o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular.

Esse tipo de tecido epitelial póde sêr classificado conforme o formato de suas células e a quantidade de camadas quê elas formam. Desse modo, o tecido epitelial estratificado, por exemplo, é constituído de duas ou mais camadas de células quê revestem e protegem superfícies do corpo quê estão em constante atrito, como a epidérme, o interior da bôca e o esôfago.

Tecido epitelial estratificado presente no esôfago em kórti transversal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 54 vezes; colorida artificialmente).

Tecido epitelial glandular presente no intestino delgado em kórti transversal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 210 vezes; colorida artificialmente).

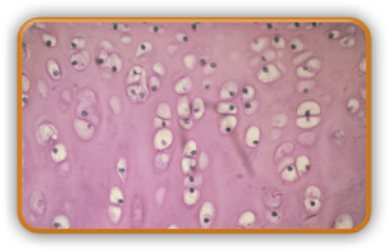

Tecido conjuntivo

Os tecídos conjuntivos oferecem suporte a outros tecídos e a órgãos do corpo. Eles são constituídos por variados tipos de células e por uma grande quantidade de matriz extracelular, na qual estão presentes diferentes tipos de fibras. As células dos tecídos conjuntivos estão envoltas pela matriz extracelular e raramente tocam-se umas às outras.

Alguns tipos de tecido conjuntivo dêsempênham funções específicas, como o tecido ósseo, o sangue, o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso.

O tecido ósseo contribui para a sustentação do corpo, além de proteger órgãos internos.

O sangue realiza o transporte de substâncias, como nutrientes, gases, hormônios, entre outras.

O tecido adiposo armazena energia na forma de gordura e proporciona isolamento térmico.

Página duzentos e noventa e quatro

O tecido cartilaginoso participa da sustentação do corpo e do amortecimento de impactos entre óssos.

Tecido muscular

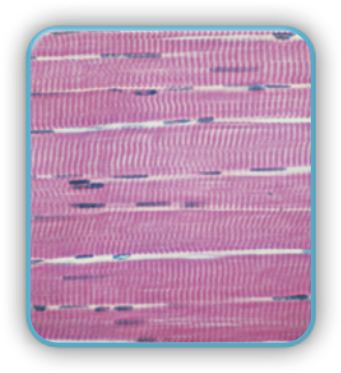

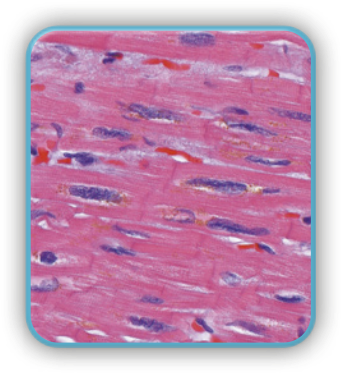

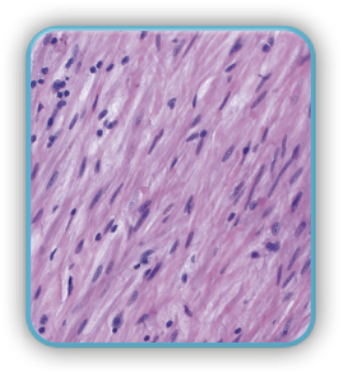

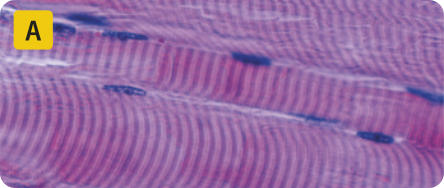

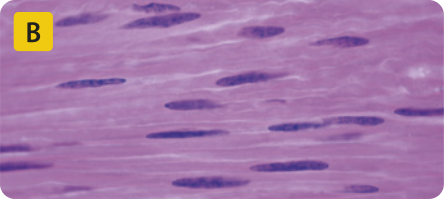

O tecido muscular é formado por células alongadas quê possuem a capacidade de se contrair. Ele póde sêr dividido em tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado (ou liso).

Tecido muscular estriado esquelético em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 110 vezes; colorida artificialmente).

Tecido muscular estriado cardíaco em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 160 vezes; colorida artificialmente).

Tecido muscular não estriado em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 120 vezes; colorida artificialmente).

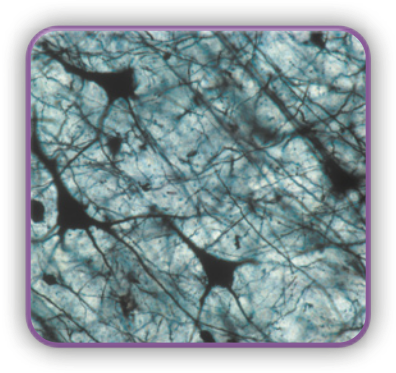

Tecido nervoso

O tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. Os neurônios são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, enquanto as células da glia protegem e nutrem os neurônios.

Página duzentos e noventa e cinco

Sistema digestório

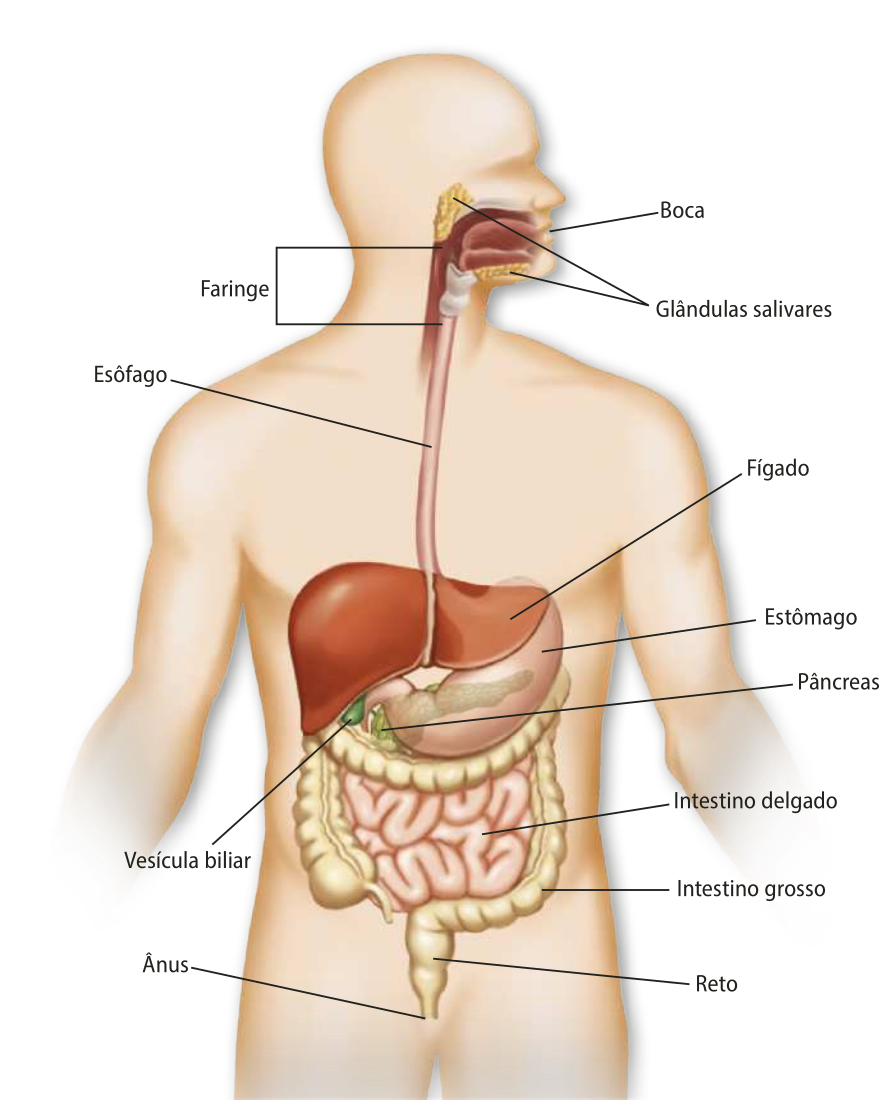

O sistema digestório promove a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Ele póde sêr dividido em um trato gastrointestinal e em órgãos acessórios.

O trato gastrointestinal é um canal alimentar formado por diferentes órgãos pêlos quais o alimento passa enquanto é processado. Fazem parte dêêsse trato a bôca, a faringe, o esôfago, o estoômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ãnus. Os órgãos acessórios secrétam substâncias digestivas no interior do canal alimentar, ou as armazenam, mas não fazem parte do caminho dos alimentos. São eles: as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar.

Ao serem ingeridos pela bôca, os alimentos são cortados e triturados devido à ação dos dentes, das bochechas e da língua no ato da mastigação. Também são umedecidos pela saliva secretada pelas glândulas salivares. Ainda na bôca, inicia-se a digestão química do amido (molécula compléksa de açúcar) sôbi a ação da enzima amilase salivar, também chamada de ptialina. Sua atuação ocorre em pH próximo ao neutro (pH por volta de 7).

Após ter sido mastigado e umedecido, o alimento assume uma consistência pastosa e passa a sêr chamado de bôo-lo alimentar. O bôo-lo alimentar é deglutido e levado até a faringe, quê se conecta ao esôfago. Por meio da contração da musculatura não estriada da parede do esôfago, o bôo-lo alimentar é empurrado até o estoômago. Essa contração é denominada peristaltismo, quê também ocorre ao longo dos intestinos.

No estoômago, há a secreção do suco gástrico produzido pelo próprio órgão, quê possui pH de aproximadamente 2. êste ambiente ácido é favorável à ação da enzima pepsina, quê inicia a digestão química das proteínas. No estoômago, também ocorrem contrações involuntárias, quê possibilitam quê partículas grandes e persistentes de alimento sêjam quebradas mecanicamente, além de facilitar a mistura entre o bôo-lo alimentar e o suco gástrico secretado.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

O intestino abriga uma grande quantidade de bactérias importantes para a saúde do corpo. Assista à reportagem a seguir para saber mais sobre a microbiota intestinal.

Da imunidade à mente: a importânssia dos micróbios intestinais. Publicado por: BBC nius Brasil. Vídeo (11 min). Disponível em: https://livro.pw/byflu. Acesso em: 13 out. 2024.

É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)

Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 656.

Página duzentos e noventa e seis

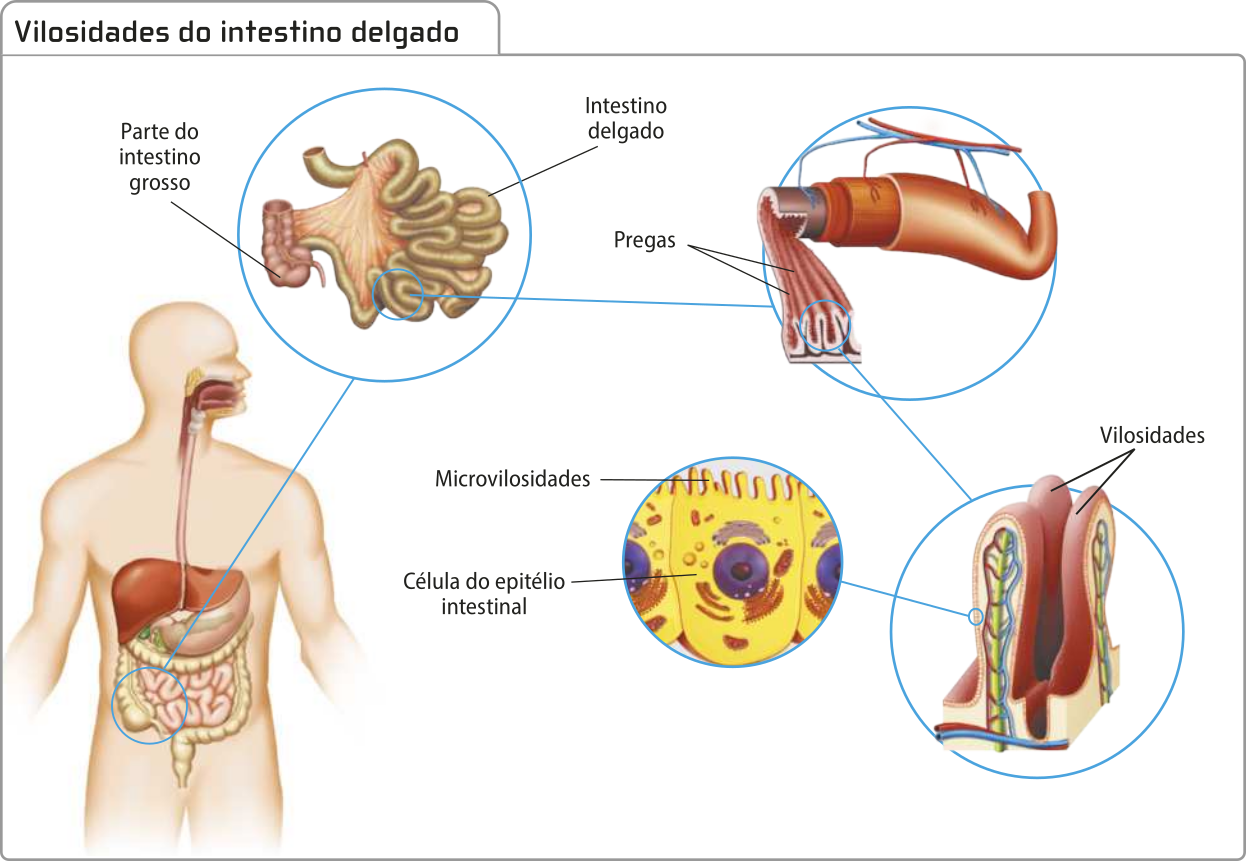

Após a ação digestiva do estoômago, o bôo-lo alimentar adqüire consistência ainda mais líquida e passa a sêr denominado quimo. O quimo é direcionado ao intestino delgado, um longo tubo muscular onde a digestão química é finalizada e a maior parte dos nutrientes é absorvida.

A absorção é maximizada devido à grande superfícíe de contato dêêsse órgão, decorrente das dobras teciduais das paredes internas do intestino quê formam projeções denominadas vilosidades. Além díssu, as especializações da membrana plasmática das células absortivas formam projeções denominadas microvilosidades.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2010. p. 932-933.

Na porção superior do intestino delgado, denominada duodeno, ocorre a secreção da bile. A bile é um fluido de coloração amarelo-esverdeada quê é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela é formada por á gua, sais minerais e substâncias quê facilitam a digestão dos lipídios.

Também no duodeno, ocorre a secreção do suco entérico, produzido pelo próprio intestino delgado, e do suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Essas secreções contêm enzimas quê atuam na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios.

Com o término da digestão química, ocorre a absorção dos nutrientes pelas células do intestino delgado, quê atingem a corrente sanguínea e são transportados para as células do corpo. Além díssu, o quimo passa a sêr chamado de kilo e é direcionado ao intestino grosso.

O intestino grosso é dividido em três regiões: o ceco, o colo e o reto. Nele, ocorre a maior parte da reabsorção da á gua presente no kilo e a formação das fézes, quê são eliminadas pelo ãnus.

Página duzentos e noventa e sete

Dentição

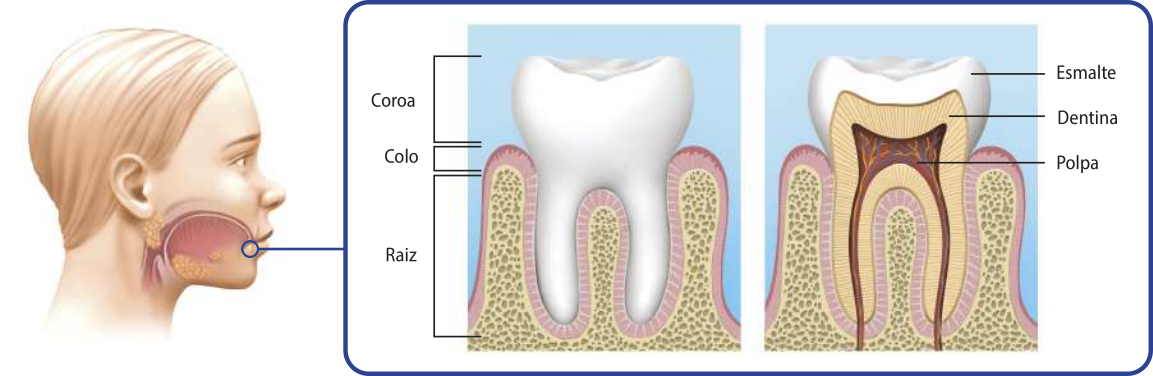

Os dentes são estruturas importantes para a mastigação, pois auxiliam na trituração e perfuração dos alimentos. Eles estão inseridos nos óssos da mandíbula e da maxila e podem sêr divididos em três regiões: coroa, parte visível dos dentes, localizada acima das gengivas; colo, região de junção entre o colo e a raiz, normalmente ao nível das gengivas; e raiz, envolvida pelas gengivas e inserida nos óssos.

intérnamente, os dentes são constituídos basicamente por dentina, uma camada de tecido conjuntivo calcificado quê confere rigidez e determina seu formato. A dentina localizada na região da coroa é revestida pelo esmalte, uma camada rica em minerais de cálcio quê oferece proteção contra o desgaste da mastigação. Além díssu, a dentina envolve um espaço quê é preenchido pela polpa, formada por tecido conjuntivo rico em nervos e vasos sangüíneos.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1220 do pdf.

DIÁLOGOS DA NATUREZA

êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.

Enzimas: catalisadores biológicos

As enzimas são moléculas quê apresentam ação catalisadora, promovendo um aumento na taxa de desenvolvimento de reações químicas. Elas apresentam especificidade para o reagente sobre o qual atuam, denominado substrato. A ação catalítica das enzimas ocorre enquanto estiverem ligadas ao substrato, possibilitando quê ele seja convertido em produtos da reação d fórma mais rápida.

Como exemplo, considere a enzima lactase. A lactase é produzida por algumas células do intestino delgado e catalisa a degradação de moléculas de lactose, um açúcar presente no leite. A digestão da lactose resulta em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, as quais podem sêr absorvidas pelas células do intestino.

PENSE E RESPONDA

3 De modo geral, um sêr humano adulto apresenta 32 dentes, quê podem sêr agrupados: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Faça uma pesquisa sobre as funções dêêsses tipos de dentes e registre os resultados em seu caderno.

4 Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Que característica resulta nessa condição? Quais são os sintomas apresentados por essas pessoas? Como as pessoas com intolerância à lactose lidam com essa condição? Faça uma pesquisa sobre o assunto e anote os resultados encontrados no caderno.

Página duzentos e noventa e oito

Sistema respiratório

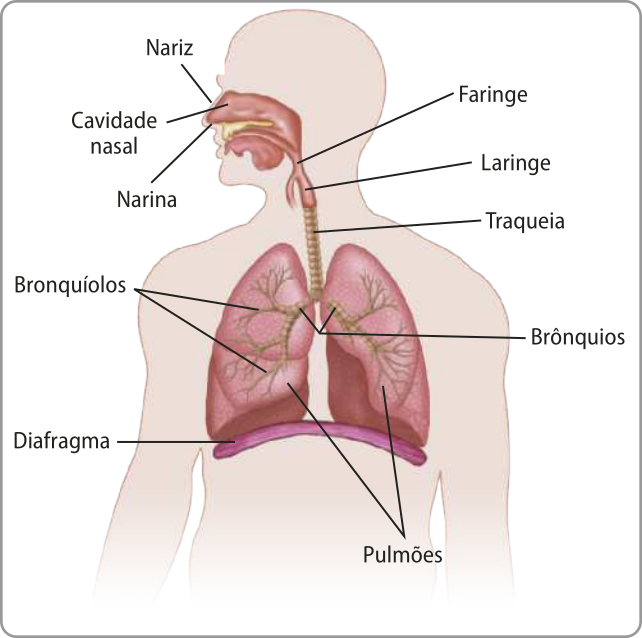

O sistema respiratório é responsável por realizar as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Ele póde sêr dividido em duas pôr-ções, funcionalmente: a porção condutora e a porção respiratória.

A porção condutora consiste em uma série de cavidades e tubos interconectados quê filtram, aquécem e umedecem o ar, à medida quê ele é conduzido aos pulmões. Fazem parte da porção condutora o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios.

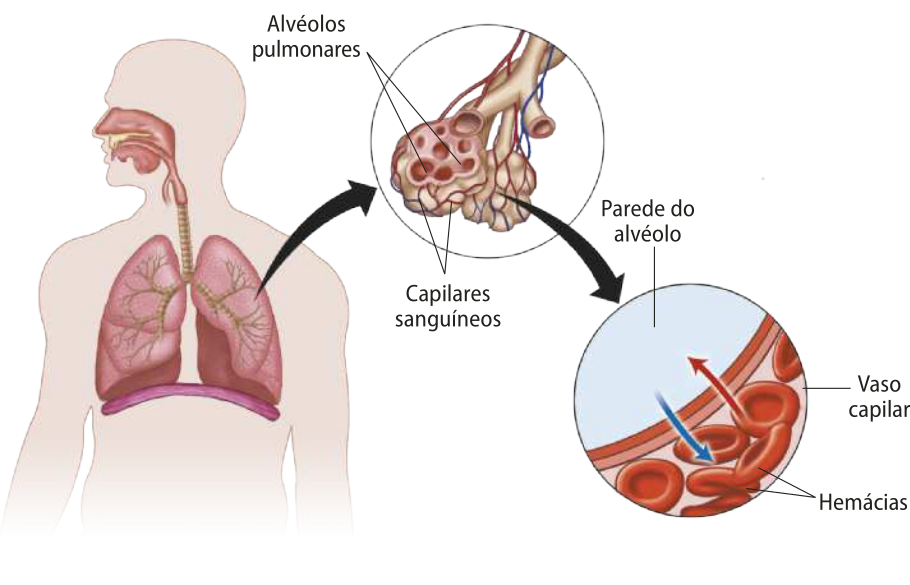

A porção respiratória, por sua vez, compreende as estruturas localizadas dentro dos pulmões, entre as quais os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue.

Quando inspiramos, o ar entra no corpo pelas aberturas do nariz, chamadas narinas, e passa pela cavidade nasal, onde é filtrado, aquecido e umedecido. A cavidade nasal conecta-se à faringe, um tubo muscular quê é comum ao sistema digestório. Ou seja, o alimento passa por ela para chegar ao esôfago, e o ar, para chegar à laringe.

A laringe, por sua vez, é um tubo oco cujas paredes são revestidas por anéis imcomplétos de cartilagem, o quê evita sua compressão. Nela, estão localizadas as pregas vocais, cuja vibração provocada pela passagem de ar emite sôns. Além díssu, na porção superior da laringe, encontra-se a epiglote, uma estrutura cartilaginosa quê se fecha durante a passagem de alimentos pela faringe, evitando a entrada deles na laringe, condição associada aos engasgos. A abertura da epiglote possibilita a passagem de ar.

Após a laringe, o ar segue para a traqueia, um tubo cuja porção final se ramifica em dois brônquios. Cada um deles entra em um dos pulmões e se ramifica em bronquíolos, quê são tubos menóres e finos.

Os bronquíolos se subdividem em estruturas cada vez menóres, quê são circundadas pêlos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são pequenos sacos epiteliais, envolvidos por capilares sangüíneos. Eles são elásticos, ou seja, possuem a capacidade de inflar e esvaziar conforme entra ou sai ar, respectivamente.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1146 do pdf.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Você sabe qual é a diferença entre a voz e a fala? E como elas são produzidas? Para obtêr essas respostas, assista ao vídeo indicado no sáiti a seguir. Para ativar as legendas do vídeo, clique em “Detalhes”, “Legendas/CC”, “Traduzir automaticamente” e “Português”.

How does the human body produce voice ênd speech? Publicado por: Né chionál Institutes ÓF rélf (NIH). Vídeo (4 min.). Disponível em: https://livro.pw/aosbn. Acesso em: 13 out. 2024.

É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)

Página duzentos e noventa e nove

Os alvéolos pulmonares não se esvaziam completamente. Caso o fizéssem, sêriam colabados, deixando de ser funcionais.

Quando o ar atinge os alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas com o sangue, conforme representado na imagem a seguir.

Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 538-539, 568.

PENSE E RESPONDA

5 Algumas alterações do metabolismo fazem com quê o corpo produza acetona. Por sêr um compôzto volátil, assim como o áucôl, parte dessa acetona póde passar para os alvéolos. Nesses casos, a pessoa começa a exalar um hálito cetônico, popularmente chamado de “bafo de acetona”. Pesquise e faça um texto quê explique quais situações levam a essa condição.

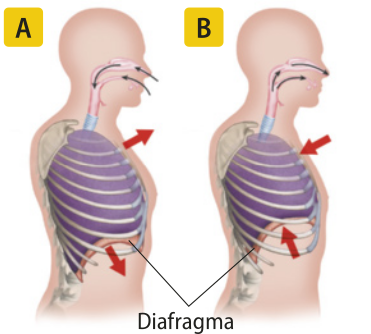

Movimentos respiratórios

As trocas gasosas realizadas entre os alvéolos pulmonares e o ambiente são possibilitadas pêlos movimentos respiratórios: na inspiração, ocorre a entrada de ar nos pulmões; na expiração, ocorre a saída de ar para o ambiente.

Nesse processo, o ar flui devido às diferenças de pressão existentes entre o interior da caixa torácica e a atmosféra. Essas diferenças são produzidas pela contração e pelo relaxamento dos músculos respiratórios: o diafragma, localizado abaixo dos pulmões, e os músculos intercostais, situados entre as costelas.

êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Física. Mais informações nas Orientações para o professor.

DIÁLOGOS DA NATUREZA

O ar flui por diferenças de pressão

Na inspiração, o diafragma se contrai e abaixa, enquanto os músculos intercostais se contraem e elévam as costelas (A). Essa situação promove o aumento do volume da caixa torácica, quê resulta na diminuição da pressão em seu interior. Assim, a pressão dentro da caixa torácica é menor do quê a pressão atmosférica e o ar do ambiente se desloca para o interior dos pulmões, quê se expandem.

Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam, reduzindo o volume da caixa torácica (B). Isso resulta no aumento da pressão em seu interior, quê se torna superior à pressão atmosférica. Dessa forma, o ar, quê estava no interior dos pulmões, desloca-se para o ambiente e os pulmões se contraem.

Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 547.

Página trezentos

ATIVIDADES

1. O quê é um tecido?

2. Indique os tipos de tecido quê existem no corpo humano e cite algumas de suas características.

3. Quais são os componentes do sistema digestório? Cite a função dêêsse sistema.

4. Qual é a função do sistema respiratório?

5. Quando alimentos ou mesmo a saliva entram na laringe (vias aéreas), em vez de de seguirem pelo esôfago (via digestiva), póde ocorrer o engasgo. O engasgo normalmente ocorre devido a uma falha na função desempenhada por uma estrutura cartilaginosa existente no sistema respiratório. Que estrutura é essa e qual é sua função?

6. Observe as imagens a seguir, quê apresentam diferentes tecídos.

Considere as imagens e os seus conhecimentos sobre tecídos para responder aos itens a seguir.

a) Quais tipos de tecídos musculares estão representados nas imagens?

b) Qual tecido realiza contração voluntária e qual realiza contração involuntária? Explique os termos.

c) Qual é o outro tipo de tecido muscular existente e quê tipo de contração ele realiza?

d) A amostra de tecido B foi ôbitída do intestino delgado. Qual é a função desempenhada por êste órgão?

7. Considere quê um casal tenha feito as seguintes refeições no jantar:

• Cláudia: sanduíche (pão, hambúrguer de carne bovina e queijo muçarela).

• João: macarronada com azeite e um filé de peixe grelhado.

De acôr-do com seus conhecimentos sobre o sistema digestório, responda às kestões a seguir. Se necessário, faça uma pesquisa.

a) Entre os alimentos ingeridos pelo casal, quais são fontes de carboidratos? E de proteínas?

E de lipídios?

b) Em seu caderno, faça um qüadro indicando os locais onde ocorrerá a digestão química dêêsses alimentos e, quando possível, as principais enzimas quê irão catalisar esse processo.

c) Considere quê João tenha passado por uma cirurgia para a remoção da vesícula biliar em decorrência de uma inflamação. Nesse caso, é possível quê a digestão de sua refeição seja prejudicada? Explique sua resposta.

8. O tabagismo é o ato de fumar produtos à base de tabaco, como cigarro, narguilé, charuto, cachimbo, cigarro de palha e fumo de rolo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (hó ême ésse), ele é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas a cada ano.

A prática do tabagismo também póde ocasionar diversos problemas à saúde, como o enfisema pulmonar. Nessa condição, os alvéolos pulmonares são destruídos e a pessoa sente falta de ar constantemente.

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, responda.

a) por quê as pessoas com enfisema pulmonar sentem falta de ar?

b) Os alvéolos pulmonares são constituintes da porção condutora ou da porção respiratória do sistema respiratório?

c) Além dos danos aos alvéolos pulmonares, quê outras estruturas do sistema respiratório podem sêr lesionadas pelo tabagismo? Faça uma pesquisa para auxiliar em sua resposta.

Página trezentos e um

Oficina científica

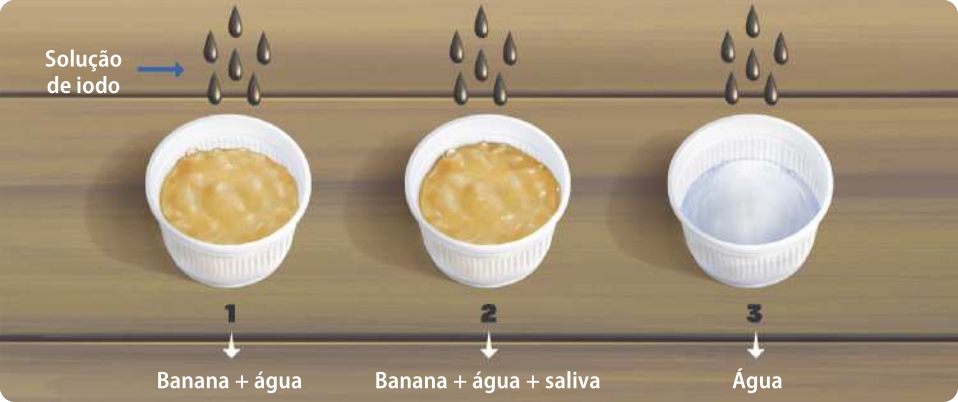

Degradando o amido

O amido é uma molécula de carboidrato presente em diversos alimentos. Sua digestão é iniciada na bôca, pela ação da amilase salivar. Você já se questionou como seria possível visualizar a ação dessa enzima? Em grupo, realize a seguinte atividade.

Materiais

• 3 copos plásticos de 50 mL;

• Faca de ponta arredôndá-da;

• 1 conta-gotas;

• duas colheres de sopa;

• 1 caneta esferográfica;

• uma banana madura;

• Solução de iôdo;

• 70 mL de á gua;

• Saliva.

Procedimentos

• Enumere os copos plásticos de 1 a 3 com a caneta esferográfica.

• sôb a supervisão de um adulto, kórti com cuidado a banana em pedaços pequenos. Coloque alguns pedaços nos copos 1 e 2 e amasse-os bem, de modo quê ocupem a mêtáde do volume dos copos.

• Utilize uma das colheres de sopa para acrescentar cerca de 20 mL de á gua em cada um dos dois copos.

Misture o conteúdo dêêsses copos com cuidado.

• No copo 3, coloque 30 mL de á gua.

• Com a outra côlher de sopa, um voluntário deve coletar um pouco de saliva.

Despeje a saliva no copo 2 e misture seu conteúdo novamente, com cuidado para não espirrar.

• Aguarde 15 minutos.

• Com o conta-gotas, pingue 5 gotas da solução de iôdo em cada um dos copos. Observe os resultados e registre-os no caderno.

A partir da etapa da côléta da saliva, a atividade deve sêr realizada com luvas de borracha ou cirúrgicas até seu término, incluindo o descarte do material.

ATIVIDADES

1. Quais foram os resultados observados?

2. A solução de iôdo tem coloração marrom. Quando em contato com o amido, ocorre uma reação química responsável por modificar sua coloração, quê passa a sêr azul-escuro. Considerando essa informação, elabore uma explicação para os resultados observados.

3. Refaça os procedimentos para testar a presença de amido em diferentes alimentos quê você costuma ingerir no cotidiano. Registre os resultados no caderno.

Página trezentos e dois

TEMA

26

Sistema cárdio vascular, imunidade e sistema urinário

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

A doação de sangue é um gesto de solidariedade quê póde ajudar a salvar muitas vidas. Essa ação voluntária possibilita quê transfusões sanguíneas sêjam realizadas em diferentes situações, como em emergências, durante cirurgias ou no tratamento de algumas doenças. Para quê todas as demandas sêjam atendidas, é importante quê o estoque dos bancos de sangue esteja sempre abastecido.

A fim de ampliar a conscientização das pessoas, celebra-se, anualmente no Brasil, a campanha Junho Vermelho. Ao longo do mês de junho, são realizadas diversas ações de incentivo à doação de sangue, como campanhas na mídia, nas rêdes sociais e a organização de mutirões de doação por empresas e instituições.

O sangue é um tipo de tecido conjuntivo e um dos constituintes do sistema cárdio vascular. Ele desempenha diversas funções no organismo, como no transporte de substâncias e na imunidade do corpo, assuntos quê serão estudados neste Tema.

PENSE E RESPONDA

1 Você conhece alguma pessoa quê já realizou uma doação de sangue? Em caso positivo, pergunte a essa pessoa quais foram os procedimentos realizados para quê ela pudesse fazer a doação. Caso não conheça, faça uma pesquisa para saber quais são esses procedimentos. Compartilhe com os côlégas as informações coletadas.

2 Você conhece uma pessoa quê já precisou de uma transfusão de sangue? Em caso positivo, tente descobrir quais são os motivos quê a levaram a essa necessidade e quais são os critérios para quê esse procedimento seja feito. Se julgar oportuno, compartilhe essas informações com os côlégas.

3 Em sua opinião, qualquer pessoa póde sêr doadora de sangue? Há algum risco para quem doa sangue? Converse com seus côlégas.

Página trezentos e três

Sistema cárdio vascular

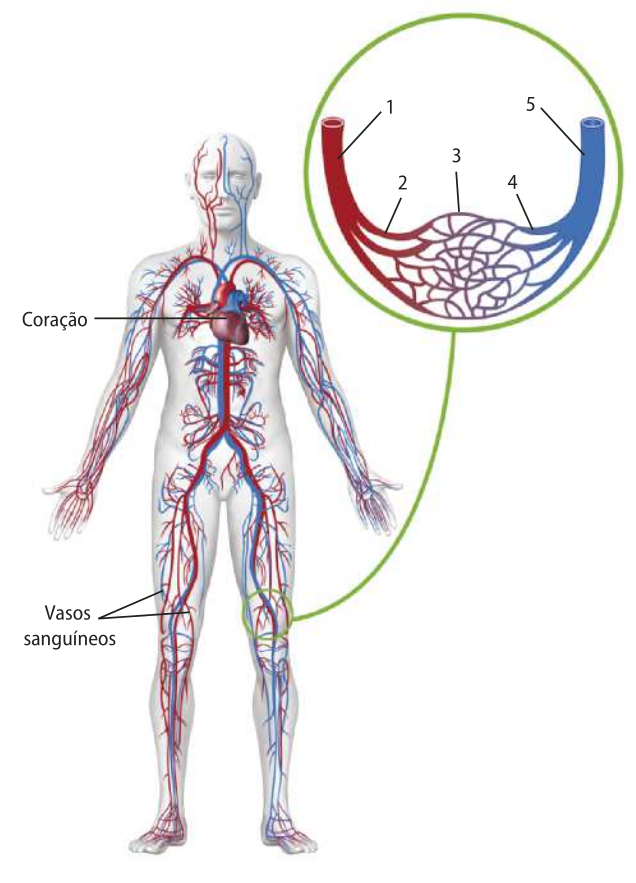

O sistema cárdio vascular é responsável por distribuir nutrientes, gases, hormônios e outras substâncias pelo organismo, além de recolher produtos excretados do metabolismo quê serão eliminados posteriormente. Ele é formado pelo sangue, por uma rê-de de vasos sangüíneos de diferentes calibres e pelo coração.

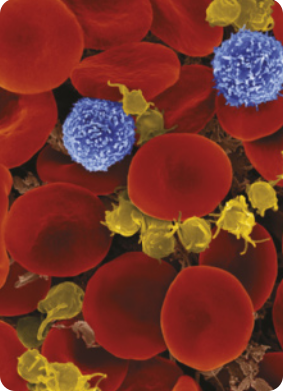

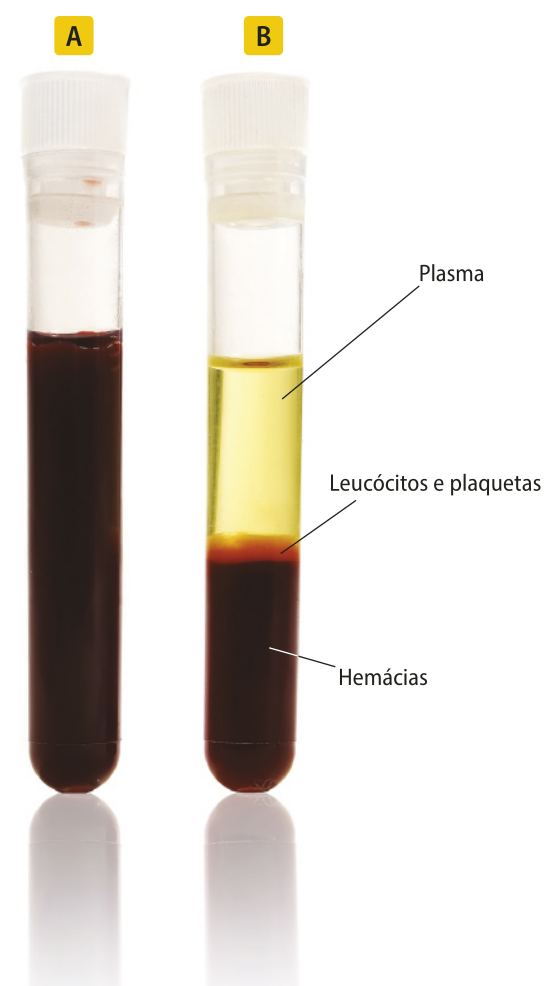

O sangue é um fluido viscoso de coloração vermelha. Ele possui dois principais componentes: o plasma, quê corresponde à porção líquida, e os elemêntos figurados, quê compreendem as células e as plaquetas.

O plasma é formado principalmente por á gua, além de nutrientes, hormônios, gases e excretas do metabolismo. Ele sérve como meio de transporte dessas substâncias e contribui para o equilíbrio do volume de á gua existente no sangue.

As hemácias ou glóbulos vermelhos são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas são anucleadas (não apresentam núcleo) e possuem hemoglobina, um pigmento de coloração avermelhada, ao qual as moléculas de gás oxigênio se ligam, e são transportadas pelo corpo.

Os leucócitos ou glóbulos brancos são células relacionadas à defesa do organismo. Existem diferentes tipos de leucócitos, quê podem realizar funções distintas na proteção do corpo contra agentes nocivos.

As plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea, processo quê interrompe o vazamento do sangue após o rompimento de um vaso sangüíneo.

- Calibre

- : diâmetro interior de um tubo.

DIÁLOGOS DA NATUREZA

êste assunto permite um trabalho em conjunto com os componentes curriculares de Física e Química. Mais informações nas Orientações para o professor.

Um coloide chamado sangue

A olho nu, o sangue apresenta aspecto uniforme, homogêneo. Entretanto, ele é um coloide, ou seja, é compôzto por partículas de diferentes tamanhos, entre 1 e 1.000 nanometros, quê podem sêr visualizadas em uma amostra ao microscópio.

Algumas dessas fases também podem sêr observadas durante a centrifugação do sangue. Nesse método, a amostra é colocada em uma centrífuga e os componentes da mistura são separados com base em sua diferença de densidade. No sangue, as hemácias, mais densas, ocupam o fundo do recipiente; os leucócitos e as plaquetas, menos densos do quê as hemácias, ocupam uma posição intermediária; e o plasma, o elemento menos denso, forma a camada superior.

Página trezentos e quatro

O sangue circula dentro de vasos sangüíneos, quê são tubos interconectados ao coração. De modo geral, os vasos sangüíneos são caracterizados como: artérias, arteríolas, capilares sangüíneos, vênulas e veias. Em seguida, essas estruturas são descritas e identificadas com os mesmos números na imagem a seguir.

Elaborada com base em: Párker, Stíve. O livro do corpo humano. 2. ed. Jandira: Ciranda Cultural, 2014. p. 132-133, 136.

1. Artérias: vasos quê transportam o sangue quê sai do coração para os tecídos do corpo. Elas possuem paredes espessas, quê mantêm sua forma e auxiliam a suportar a pressão elevada do sangue gerada pelo bombeamento do coração.

2. Arteríolas: vasos microscópicos formados a partir de ramificações das artérias. Elas direcionam o fluxo de sangue aos capilares sangüíneos.

3. Capilares sangüíneos: vasos microscópicos onde ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecídos do corpo. São os vasos sangüíneos quê possuem menor diâmetro, quê varia entre 5 e 10 μm (um fio de cabelo tem, em média, 80 μm de diâmetro).

4. Vênulas: vasos microscópicos formados a partir de ramificações das veias. Elas recebem o fluxo de sangue dos capilares sangüíneos e o direciona às veias, iniciando o retorno do sangue ao coração.

5. Veias: vasos quê transportam o sangue dos tecídos de volta ao coração. Elas não possuem paredes espessas e seu formato não é facilmente mantido.

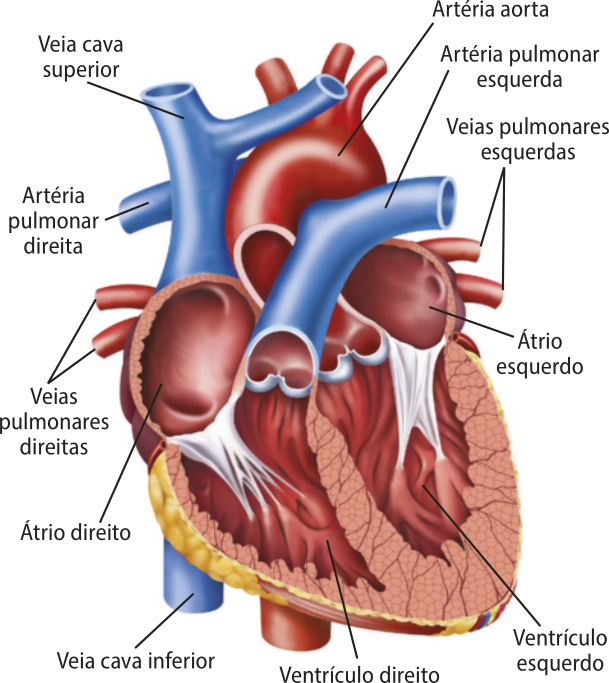

O sangue circula pelo corpo devido à contração muscular do coração. Esse órgão possui quatro câmaras: duas superiores chamadas átrios (direito e esquerdo), quê recebem o sangue; e duas inferiores, chamadas ventrículos (direito e esquerdo), quê bombeiam o sangue para o restante do corpo. Os átrios direito e esquerdo, assim como os ventrículos direito e esquerdo, não se comunicam entre si. Contudo, o átrio e o ventrículo do mesmo lado possuem valvas, quê impedem o refluxo de sangue durante a contração cardíaca.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 953 do pdf.

As valvas quê separam os átrios dos ventrículos são chamadas de valvas atrioventriculares. Após o sangue sair dos ventrículos, as valvas chamadas semilunares impedem seu retorno para o coração durante a sístole.

Página trezentos e cinco

Circulação sanguínea

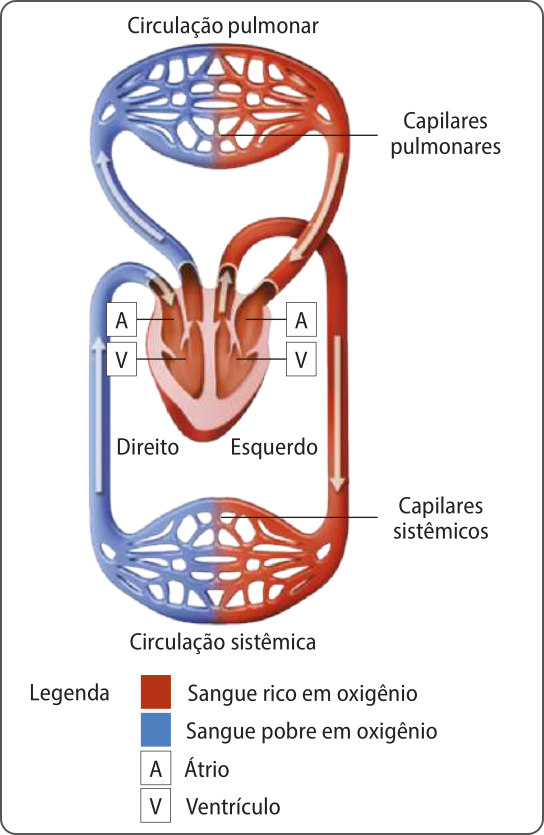

A cada ciclo quê se completa, o sangue passa duas vezes pelo coração dos sêres humanos. Por isso, pode-se dizêr quê a circulação é dupla, podendo sêr dividida em dois momentos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica.

O sangue quê vêm do corpo, com baixa concentração de gás oxigênio, chega ao coração pelas veias cavas e entra no átrio direito, quê se contrai e o direciona ao ventrículo direito. A circulação pulmonar é iniciada com a contração do ventrículo direito, quê bombeia o sangue pelas artérias pulmonares e suas ramificações para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas.

O sangue, agora com alta concentração de gás oxigênio, chega ao coração pelas veias pulmonares e entra no átrio esquerdo do coração, cuja contração o direciona ao ventrículo esquerdo. A circulação sistêmica é iniciada com a contração do ventrículo esquerdo, quê bombeia o sangue para o restante do corpo por meio da artéria aorta e suas ramificações levando gás oxigênio para as células. Então, o sangue com baixa concentração de gás oxigênio retorna ao átrio direito do coração e o ciclo se reinicia.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 919.

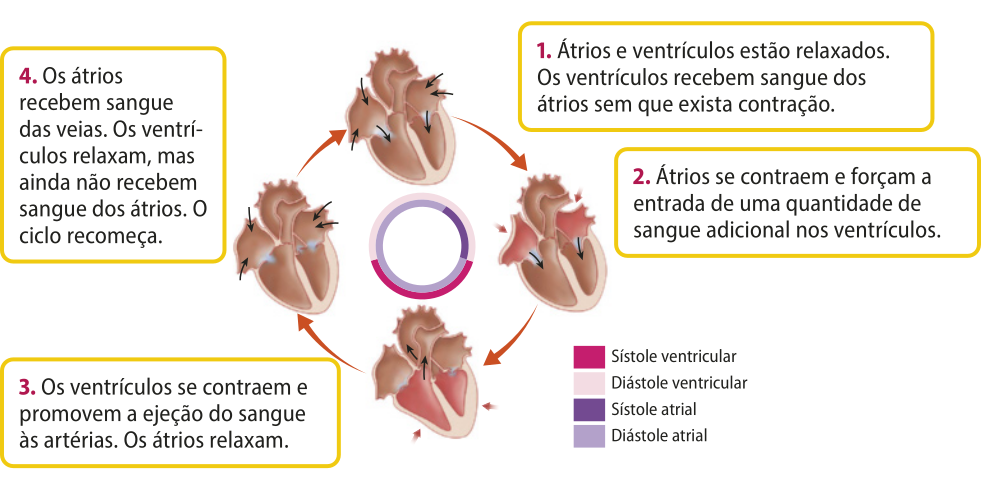

Ciclo cardíaco

Um único batimento cardíaco envolve alguns eventos quê, em conjunto, é denominado ciclo cardíaco. Os eventos quê compreendem um ciclo cardíaco são: a contração e o relaxamento dos átrios e a contração e o relaxamento dos ventrículos. Acompanhe-os no esquema a seguir, considerando quê a contração das câmaras do coração se denomina sístole, enquanto o relaxamento é chamado de diástole.

Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 463.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• Assista ao vídeo a seguir e veja o movimento do coração durante o ciclo cardíaco. Vídeo em inglês, com legendas em português.

Como o coração funciona? Publicado por: Né chionál Geográfic. Vídeo (3 min). Disponível em: https://livro.pw/mvdtf. Acesso em: 13 out. 2024.

É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)

Página trezentos e seis

Os batimentos cardíacos mantêm o sangue em circulação em nosso organismo. Quando se determina o número de batimentos por intervalo de tempo, tem-se a freqüência cardíaca. Ela póde variar entre as pessoas e em diferentes situações, como quando estão em repouso ou durante uma atividade física. Em repouso, um homem adulto tem, em média, 75 batimentos por minuto (bpm).

PENSE E RESPONDA

4 Em grupo, planejem e realizem uma maneira simples de medir a freqüência cardíaca. Registrem a freqüência em repouso no caderno.

5 Durante a atividade física, a freqüência cardíaca tende a aumentar significativamente. por quê isso acontece?

Imunidade

A imunidade compõe os mecanismos de defesa do corpo humano contra agentes invasores, como microrganismos, vírus e outros agentes, oferecendo resistência contra o desenvolvimento de doenças infekissiósas. Os mecanismos de defesa do corpo humano podem sêr divididos de acôr-do com a sua especificidade de ação.

As defesas inespecíficas são aquelas quê agem contra qualquer agente estranho no organismo. São exemplos:

• Barreiras físicas: barram a entrada de agentes infekissiósos, como a péle, os pêlos e os cílios;

• Barreiras químicas: produzem substâncias químicas quê agem contra os agentes infekissiósos, como a saliva e as lágrimas;

• Reflexos: expulsam os agentes infekissiósos do corpo, como a tosse e o espirro;

• Processos inflamatórios: caso os agentes infekissiósos ultrapassem as barreiras anteriores, são desencadeados processos inflamatórios mediados por células de defesa, criando-se um ambiente favorável ao combate do agente invasor. Nesses processos, podem ocorrer inchaço, vermelhidão e febre no local.

Página trezentos e sete

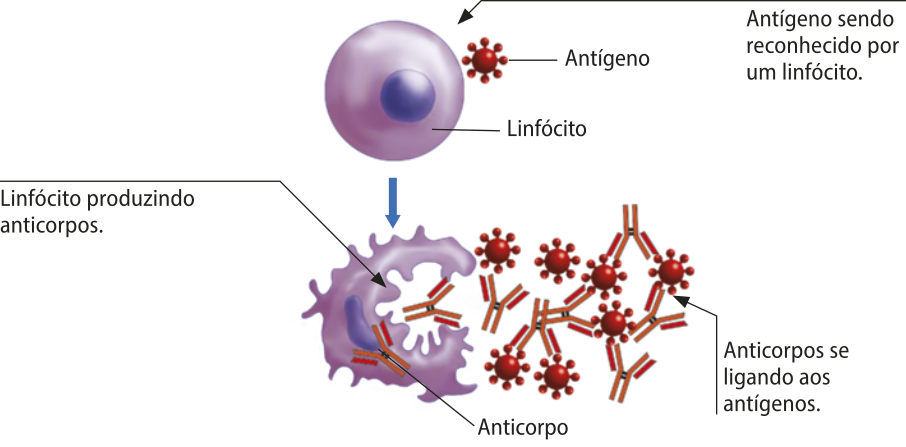

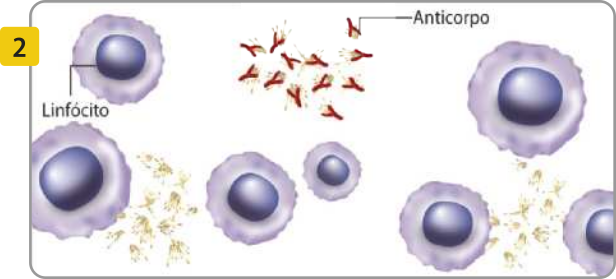

As defesas específicas são aquelas em quê há estratégias de combate específicas, mais rápidas e direcionadas, a determinado agente infekissioso. A defesa específica é realizada por linfócitos e anticorpos.

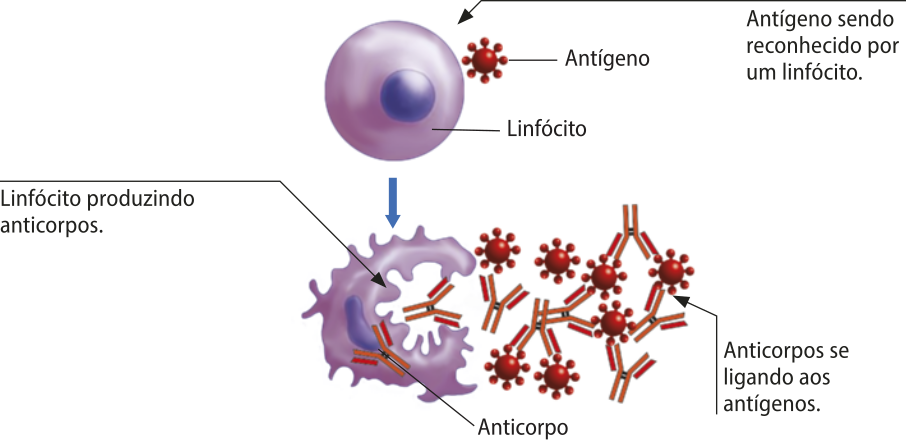

Os linfócitos são um tipo específico de células de defesa presentes no sangue. Eles possuem receptores em sua membrana quê reconhecem antígenos. Os antígenos são estruturas específicas presentes na superfícíe de agentes invasores quê desencadeiam a produção de anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, são glicoproteínas produzidas pêlos linfócitos para o combate aos antígenos.

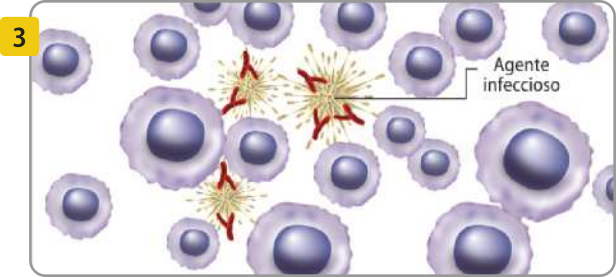

Em caso de infekições, os linfócitos reconhecem os antígenos e produzem anticorpos específicos para eles. Os anticorpos se ligam aos antígenos e ativam uma resposta de combate rápida e direcionada aos agentes invasores. Essa resposta póde variar em diversos fatores, como o tipo de agente invasor.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 953, 961.

Após o primeiro contato com determinado agente infekissioso, o organismo passa a ter memória imunológica. Isso significa quê, em contatos futuros com o mesmo agente infekissioso, o organismo exibirá uma resposta específica mais rápida.

Nessa situação, pode-se dizêr quê o indivíduo apresenta imunidade ativa, pois houve a produção de anticorpos pelo seu organismo. Contudo, ela foi naturalmente adquirida por meio da exposição do organismo ao agente infekissioso, quê ocasionou uma infekição ou uma doença. A imunidade ativa também póde sêr artificialmente adquirida por meio das vacinas, já quê elas estimulam o organismo a produzir anticorpos contra determinados agentes infekissiósos, sem quê ocorra a infekição ou a doença.

Em algumas situações, o organismo póde receber anticorpos prontos, em vez de produzi-los. Nesses casos, refere-se à imunidade passiva. A imunidade passiva póde sêr naturalmente adquirida pelo embrião/feto durante a gestação, quando os anticorpos maternos são transferidos via cordão umbilical, ou pelo bebê, quando os anticorpos maternos são transferidos via amamentação, sêndo importantes para a imunidade nessa fase da vida. A imunidade passiva póde, ainda, sêr artificialmente adquirida pelo organismo por meio dos soros.

PENSE E RESPONDA

6 O corpo humano tem mecanismos de defesa, entretanto, é importante adotar alguns hábitos para reduzir a chance de contrair doenças e infekições em geral. Que hábitos você costuma ter com esse objetivo?

Página trezentos e oito

Vacinas

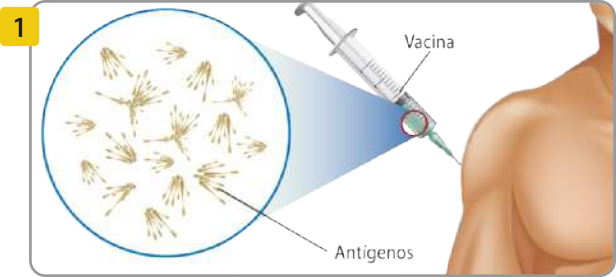

As vacinas representam uma forma artificial de adquirir a imunidade ativa. As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos, geralmente contra vírus ou bactérias, tornando o indivíduo imune a doenças infekissiósas causadas por eles. Esse processo também é denominado imunização.

As vacinas são produzidas a partir de antígenos quê podem sêr obtidos de diversas fontes, como tô-ksinas bacterianas inativadas, vírus ou bactérias mortos ou atenuados, além de proteínas produzidas por técnicas de biotecnologia. Independentemente da fonte, os antígenos presentes nas vacinas não possuem potencial para causar a doença.

O esquema a seguir mostra d fórma resumida como as vacinas agem no organismo.

Os linfócitos reconhecem o antígeno introduzido e produzem anticorpos específicos contra ele. Os anticorpos irão se ligar aos antígenos e ativar uma resposta de combate específica e direcionada a eles.

Após o contato com os agentes introduzidos pela vacína, o organismo passa a apresentar memória imunológica. No caso de uma infekição futura, o combate aos agentes infekissiósos será mais rápido e efetivo.

Representação de como a vacína atua no organismo (imagens sem escala; cores fantasia).

Elaborada com base em: BALLALAI, Isabella; BRAVO, Flavia. Imunização: tudo o quê você sempre quis saber. Rio de Janeiro: RMCOM, 2016. p. 12.

As vacinas têm como objetivo proteger os indivíduos do desenvolvimento de doenças ou das suas manifestações graves.

Para quê essa proteção seja a mais eficaz possível, é necessário quê a vacinação seja coletiva, pois contribui para a interrupção do ciclo de transmissão de uma doença. As campanhas de vacinação visam atingir um grande número de pessoas em um curto período e podem sêr direcionadas a faixas etárias e grupos específicos.

PENSE E RESPONDA

7 Faça uma pesquisa e verifique se existe alguma campanha de vacinação vigente em seu município. No caderno, registre as informações encontradas sobre a campanha, como doença, público-alvo, número de doses aplicadas entre outras.

Página trezentos e nove

Devido às campanhas de vacinação, algumas doenças puderam sêr erradicadas no país, como é o caso da varíola e da poliomielite. Isso significa quê nenhum novo caso dessas doenças foi registrado. Contudo, se as pessoas deixarem de se vacinar, é possível quê novos casos voltem a sêr registrados e a circulação das doenças anteriormente erradicadas retórne.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

• No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente 20 vacinas no calendário nacional de vacinação.

Acesse o sáiti a seguir para conhecê-las e aproveite para verificar se você tomou todas as vacinas indicadas para sua idade. Vacinação. Publicado por: Ministério da saúde. Disponível em: https://livro.pw/ibjts. Acesso em: 13 out. 2024.

Soro

Diferentemente das vacinas, o soro representa uma forma de adquirir artificialmente a imunidade passiva. Basicamente, o soro é compôzto por uma solução quê contém anticorpos de um organismo quê já foi imunizado contra determinado antígeno.

Os soros são injetados em organismos não imunes quando anticorpos prontos se fazem necessários rapidamente, como em acidentes envolvendo animais peçonhentos, capazes de inocular tô-ksinas quê podem sêr letais. Nesses casos, o soro ajuda a neutralizar a ação das tô-ksinas no organismo, reduzindo a gravidade de seus efeitos. Para isso, é importante quê sêjam administrados soros específicos ao animal envolvido no acidente. São exemplos o soro antiofídico, quê contém anticorpos para a peçonha de algumas serpentes, e o soro antiaracnídeo, quê contém anticorpos para a peçonha de algumas aranhas e de alguns escorpiões.

Os soros antiofídicos, por exemplo, são produzidos por meio da imunização de cavalos com antígenos específicos. Então, um pequeno volume do sangue do cavalo é retirado para a obtenção de seu plasma, quê contém os anticorpos produzidos contra o antígeno. Essa porção do sangue é purificada para separação dos anticorpos, quê passam por tratamentos específicos para quê possam sêr utilizados em sêres humanos.

No Brasil, o Instituto Butantan é referência na produção de soros.

Sistema urinário

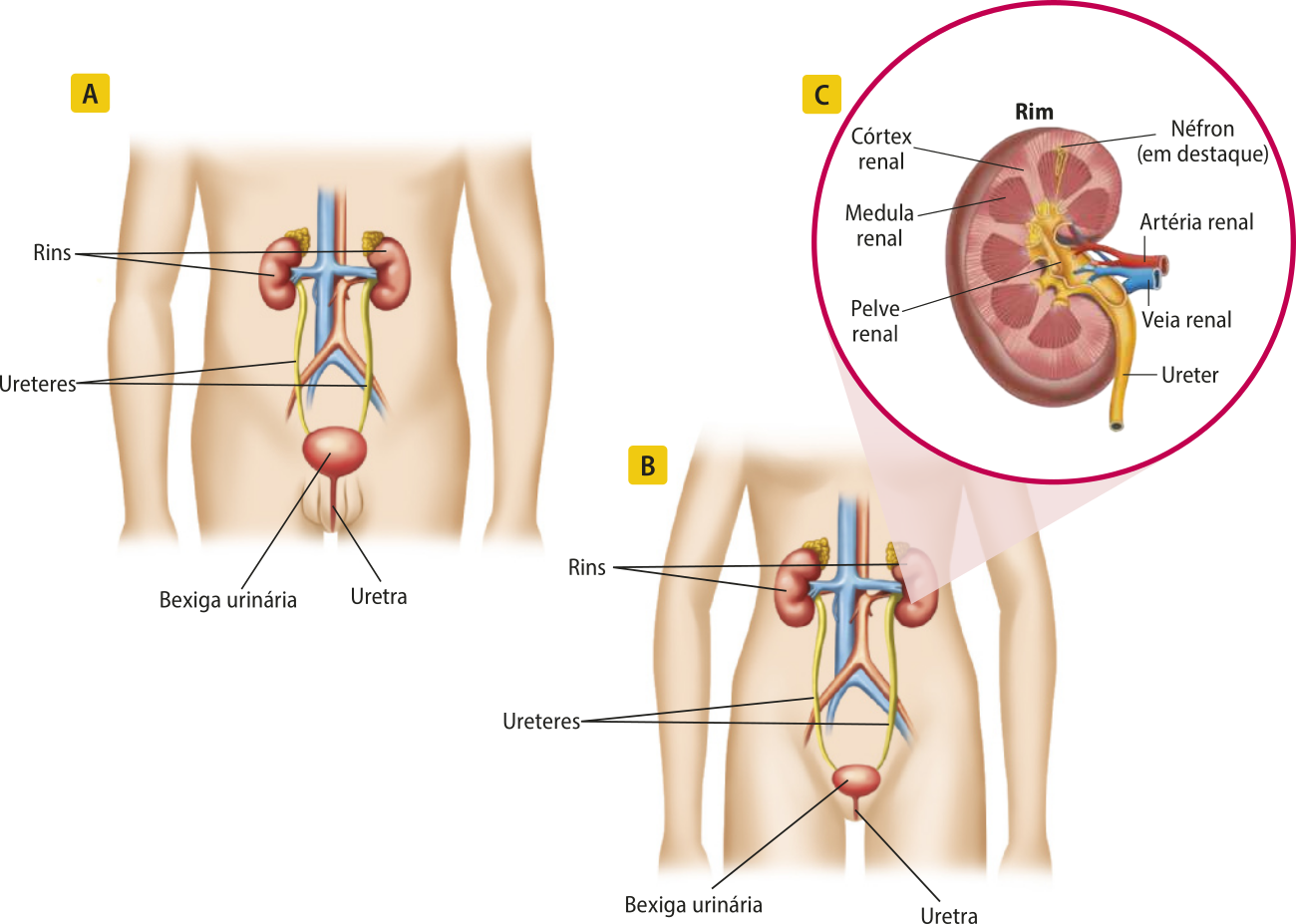

O sistema urinário é responsável pela produção e pela eliminação de urína. Alguns produtos residuais do metabolismo, como a ureia, um compôzto nitrogenado produzido pela metabolização de proteínas, também são eliminados junto à urína. Os resíduos do metabolismo são denominados excretas, e sua eliminação é importante para evitar quê atinjam concentrações elevadas no sangue, o quê poderia prejudicar o organismo.

Os componentes do sistema urinário são: rins, ureteres, bexiga urinária e urétra, cujas funções serão estudadas a seguir.

Página trezentos e dez

Os rins são órgãos pares, localizados dorsalmente, ao redor da coluna vertebral, na altura da cintura. Eles produzem a urína. Com isso, dêsempênham funções importantes para o organismo, relacionadas à eliminação de excretas, à manutenção do equilíbrio hídrico e iônico do corpo.

Os ureteres são estruturas tubulares quê conduzem a urína produzida nos rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária, por sua vez, é um órgão muscular oco, no qual a urína é armazenada até quê seja eliminada durante a micção, por meio da urétra. A urétra é uma estrutura tubular quê parte da porção inferior da bexiga urinária e se ábri para o meio externo. Nos homens, a urétra se estende ao longo do corpo do pênis e sua abertura é localizada na porção superior dêste órgão. Nas mulheres, a abertura da urétra é localizada entre o clitóris e a abertura da vagina.

Nos homens, a urétra é uma estrutura comum ao sistema urinário (elimina a urina) e ao sistema genital (elimina o sêmen).

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1336, 1339 do pdf.

O rim póde sêr dividido em duas regiões: córtex, localizado externamente, e medula, localizada intérnamente. Essas regiões recebem sangue pela artéria renal e suas ramificações. O sangue recebido será filtrado pêlos rins, processo quê inicia a produção de urína. Após sêr filtrado, o sangue é drenado pela veia renal e suas ramificações.

No córtex e na medula renal, encontram-se as unidades funcionais dos rins: os néfrons. Os néfrons são arranjos de túbulos microscópicos envoutos por capilares sangüíneos. Eles produzem a urína, quê é coletada pela pelve renal, a porção superior do ureter. O ureter, então, conduz a urína até a bexiga urinária.

Página trezentos e onze

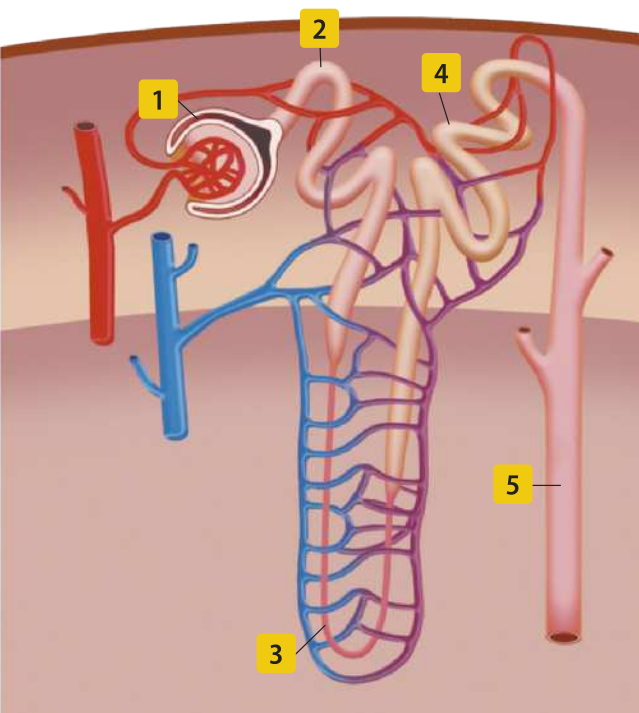

Produção da urína

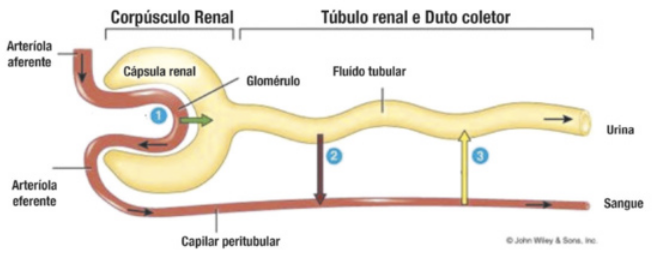

Como vimos, a produção da urína ocorre nos néfrons. Os néfrons são constituídos pelas seguintes estruturas: cápsula glomerular, túbulo proximal, alça néfrica, túbulo distal e ducto coletor. Cada uma delas realiza um processo distinto associado à produção da urína, como será apresentado a seguir.

A produção da urína é iniciada com a fiutrassão do sangue conduzido aos rins pela artéria renal e suas ramificações (arteríolas). Nos rins, o sangue trazido pelas ramificações da artéria renal passa por uma rê-de de capilares sangüíneos, denominada glomérulo.

O glomérulo é envouto por uma estrutura oca, chamada cápsula glomerular (1), quê recólhe a solução resultante da fiutrassão do sangue conduzido pelo glomérulo. Essa solução é denominada filtrado glomerular e é composta por á gua e substâncias dissolvidas, com exceção de células e proteínas presentes no sangue, quê ficam retidas e não são filtradas.

O filtrado glomerular recolhido é conduzido ao túbulo proximal (2), onde ocorre a reabsorção de á gua, sais, íons e alguns nutrientes.

A reabsorção continua conforme o filtrado é conduzido à alça néfrica (3), constituída por duas pôr-ções: alça descendente e alça ascendente. Essas pôr-ções têm características distintas, sêndo apenas a alça descendente permeável à á gua. Nesse sentido, a reabsorção de á gua é interrompida ao longo da alça ascendente.

O filtrado é conduzido, então, ao túbulo distal (4), onde ocorre a reabsorção de sais e a secreção de íons para o filtrado, d fórma controlada. O processamento do filtrado é finalizado no ducto coletor (5), quê o conduz até a pelve renal, onde passa a sêr chamado de urína.

As substâncias quê foram reabsorvidas pelo organismo, juntamente ao sangue filtrado, são conduzidas pela veia renal para fora dos rins. As substâncias quê não foram reabsorvidas (como parte da ureia), juntamente àquelas quê foram secretadas no filtrado, serão excretadas do corpo por meio da urína.

Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 593.

PENSE E RESPONDA

8 Nos rins de um sêr humano saudável e bem hidratado, aproximadamente 1.600 litros de sangue são filtrados diariamente. Desse processo, formam-se cerca de 180 litros de filtrado inicial, quê resultam, em média, na produção de 1,5 a 2 litros de urína por dia. Agora, ao refletir sobre essa informação, você acha quê está se hidratando adequadamente ao longo do dia?

9 A côr da urína póde sêr um indicativo de saúde. Faça uma pesquisa e entenda o quê cada côr póde significar.

Página trezentos e doze

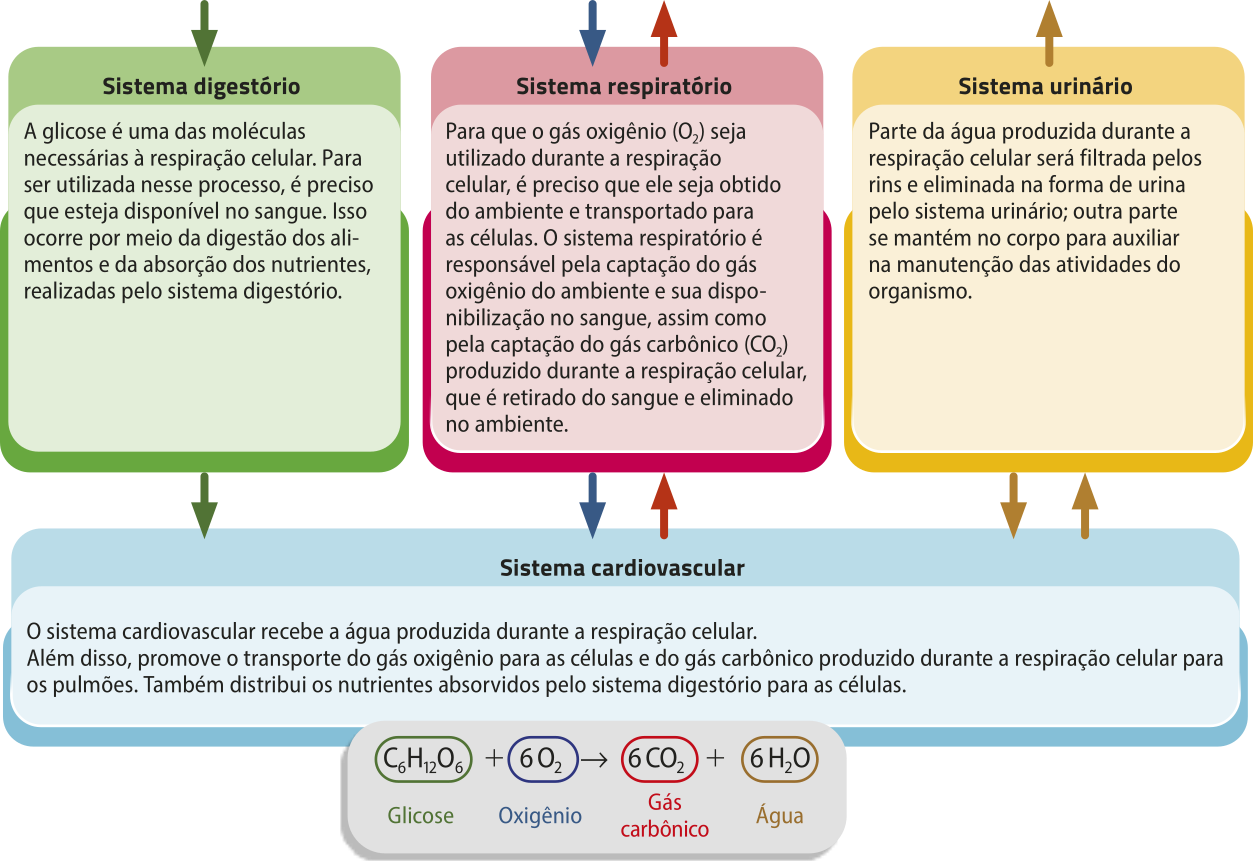

Integração dos sistemas e a respiração celular

Os sistemas do corpo humano atuam de maneira integrada para garantir o funcionamento adequado do organismo. A respiração celular evidên-cía essa interação, pois envolve a participação de diversos sistemas para a obtenção de reagentes e a eliminação de produtos resultantes da reação. O esquema a seguir mostra como cada sistema contribui para esse processo.

O esquema simplifica a integração entre alguns sistemas do corpo e é específico para a respiração celular. Veja mais informações nas Orientações para o professor.

Representação da integração entre a respiração celular e os diferentes sistemas do corpo humano.

Elaborado com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 788.

ATIVIDADES

1. Quais são os componentes do sangue? Indique suas respectivas funções.

2. Explique como ocorre a circulação sanguínea no corpo humano.

3. Com relação ao sistema imunológico, diferencie defesa específica de defesa inespecífica e cite exemplos.

4. Onde e como ocorre a produção de urína?

5. A impressão 3D possibilita a criação de objetos tridimensionais a partir de modelos digitais. Essa tecnologia vêm sêndo implementada na Medicina, podendo auxiliar na determinação de diagnósticos e o planejamento de cirurgias. Em fevereiro de 2021, foi realizada em Niterói (RJ) uma cirurgia cardíaca em um bebê quê apresentava um estreitamento da artéria aorta. Graças à impressão de um modelo 3D do coração do paciente, os médicos puderam estudar sua condição e planejar, d fórma mais assertiva, a cirurgia a sêr realizada, quê foi considerada um sucesso.

Página trezentos e treze

Considerando seus conhecimentos sobre o sistema cárdio vascular, responda.

a) Qual é a função da artéria aorta?

b) Que problemas poderiam sêr ocasionados ao organismo do bebê, caso a cirurgia não tivesse sido realizada? Se necessário, realize uma pesquisa para elaborar sua resposta.

c) De quê maneira a impressão 3D auxiliou na resolução do caso dêêsse paciente?

6. Entre agosto e setembro de 2024, cidades de diversos estados brasileiros tiveram o céu coberto por fumaça oriúnda de queimadas provocadas na Amazônea e no Pantanal, levantando um alerta para possíveis riscos à saúde provocados pela inalação de fumaça. Um dos componentes da fumaça é o monóxido de carbono (CO), um gás quê tem alta afinidade pela hemoglobina, se ligando fortemente a ela.

Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, responda.

a) O quê é a hemoglobina e qual sua função no organismo?

b) Se uma pessoa inalar uma quantidade expressiva de monóxido de carbono, ela póde ter dificuldade em respirar e apresentar falta de ar. Explique por quê isso ocorre.

7. Cobertura vacinal refere-se ao percentual da população quê foi vacinada, considerando determinada infekição ou doença. Nesse sentido, quanto mais pessoas imunizadas por determinada vacína, maior a cobertura vacinal.

A respeito do assunto, responda às kestões a seguir.

a) Forme um grupo com seus côlégas e escôlham uma vacína para uma doença específica. Posteriormente, obtenham informações na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do bairro em quê residem e peçam informações sobre a cobertura da vacína escolhida por vocês, nos últimos anos. Pesquisem a respeito da meta mínima recomendada pelo Ministério da Saúde para aquela vacína e anotem as informações obtidas/pesquisadas no caderno.

b) Comparem os dados obtidos por cada grupo no item (a) e verifiquem se existem vacinas quê estão acima ou abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde.

c) Caso existam vacinas quê estão abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde,

elaborem ações quê podem sêr realizadas para aumentar a taxa de cobertura delas.

d) Com o intuito de promover a saúde da população, elaborem panfletos a respeito da importânssia da vacinação e distribuam-nos à comunidade.

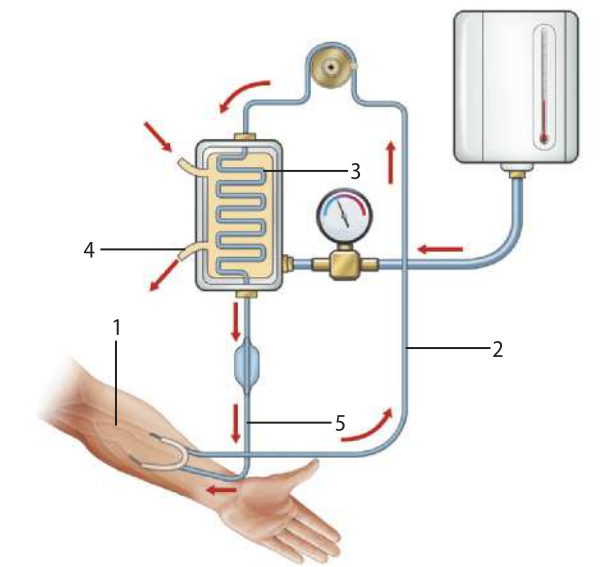

8. A hemodiálise é realizada por pacientes cujos rins deixaram de funcionar adequadamente. Nessa técnica, é realizado um procedimento cirúrgico quê une uma artéria e uma veia no braço do paciente (1), onde são inseridos cateteres (tubos) para possibilitar a passagem de sangue. Impulsionado por uma bomba, um dos cateteres conduz o sangue do paciente (2) até um filtro constituído de uma membrana semipermeável (3). Essa membrana filtra impurezas, mantendo células e outros elemêntos no sangue. Essa filtragem é auxiliada por uma solução de á gua ultrapura quê vêm do filtro, atravessa a membrana e carrega consigo as impurezas do sangue, as quais são posteriormente descartadas (4). O sangue filtrado então retorna ao corpo do paciente pelo outro cateter (5).

Elaborada com base em: ENTENDA como é feita a hemodiálise. G1, [s. l.], 29 dez. 2019. Disponível em: Disponível em: https://livro.pw/nlopi. Acesso em: 26 ago. 2024.

Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos, faça o quê se propõe a seguir.

a) O filtro utilizado na máquina de hemodiálise exibe permeabilidade seletiva. O quê isso significa?

Página trezentos e quatorze

b) Qual das etapas descritas corresponderia à eliminação de urína? Explique sua resposta.

c) Faça uma pesquisa sobre as dificuldades em realizar hemodiálise e a importânssia dêêsse procedimento para pessoas com qüadro clínico de insuficiência renal. escrêeva um texto com as informações obtidas e converse com os côlégas.

9. Considere as seguintes informações sobre determinada doença infekissiósa.

• É transmitida pelo contato com secreções contaminadas eliminadas durante a fala ou o espirro;

• Seu agente causador possui como portas de entrada as mucosas da bôca, nariz e olhos.

• Se uma pessoa contaminada espirrar próximo a uma pessoa sadia em um ambiente fechado, é possível quê ela desenvolva a doença.

Com base em seus conhecimentos sobre imunidade, responda.

a) Para ocorrer a infekição, quais barreiras do corpo humano devem sêr atravessadas pelo agente causador da doença?

b) Caso o agente infekissioso atinja a corrente sanguínea de uma pessoa quê não teve contato prévio com ele, como ocorrerá a defesa específica de seu organismo contra esse agente?

c) Ao vivenciar a situação expressa no item (b), a pessoa passa a apresentar imunidade contra esse agente causador. Que tipo de imunidade é essa? Explique sua resposta.

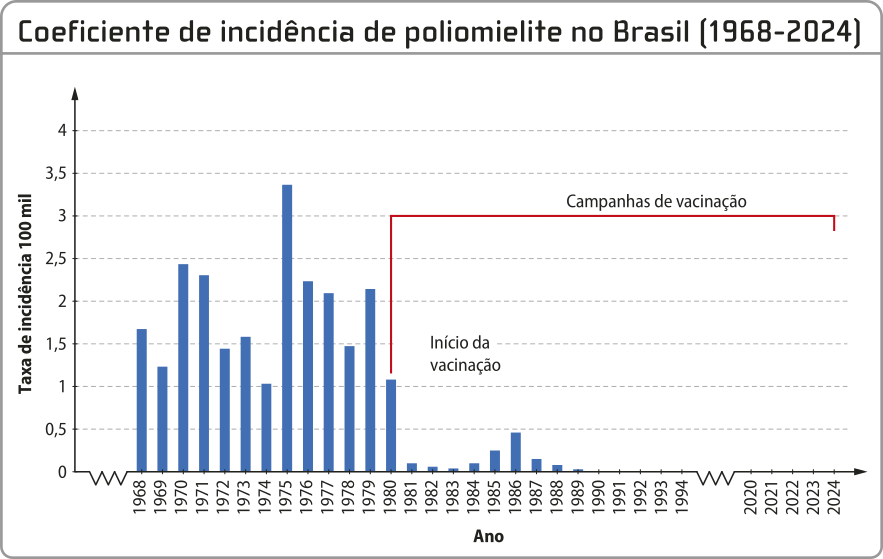

10. A poliomielite, também conhecida como paralizia infantil, é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de paralizia ou redução da fôrça de alguns músculos, principalmente dos membros inferiores. Ela é causada por um vírus quê póde sêr transmitido pela ingestão de á gua ou alimentos contaminados, além do contato com secreções orais e nasais de pessoas infectadas. A doença foi erradicada no Brasil por meio da vacinação, como representado no gráfico a seguir.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Coeficiente de incidência de poliomielite e cobertura vacinal com a VOP, em campanhas, Brasil, 1968-2024. Brasília, DF: MS, 2024. Disponível em: https://livro.pw/revbe. Acesso em: 13 out. 2024.

Considerando seus conhecimentos sobre imunização, responda às kestões a seguir.

a) Qual é a importânssia das campanhas de vacinação? Justifique sua resposta utilizando dados do gráfico.

b) Para quê não se registrem novos casos de poliomielite no Brasil, é preciso quê a taxa de cobertura vacinal seja de 95% ou mais, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde (hó ême ésse). No entanto, entre os anos de 2016 e 2023, a cobertura vacinal dessa doença ficou abaixo dessa recomendação. Quais as implicações dêêsses dados?

c) De modo geral, as pessoas têm deixado de se vacinar. Que fatores contribuem para isso? Faça uma pesquisa sobre o assunto e proponha ações para reverter esse qüadro.

Página trezentos e quinze

Saiba mais

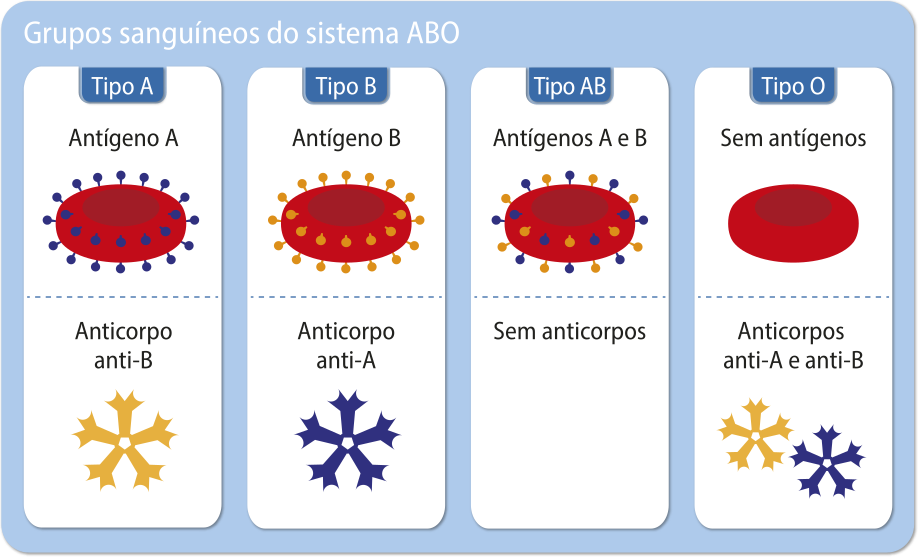

Grupos sangüíneos e sistema ABO

Ao longo da história, houve diversas tentativas de cura para doenças por meio de transfusões sanguíneas. Muitas delas, contudo, não obtiveram sucesso, provocando a morte dos pacientes quê receberam sangue.

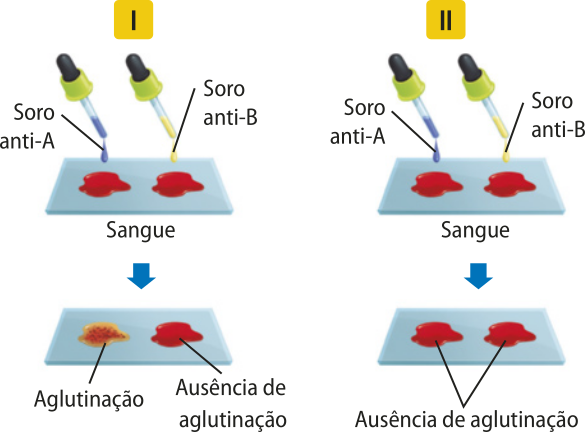

A compatibilidade e a incompatibilidade entre o sangue de diferentes indivíduos só passaram a sêr conhecidas em 1900, com os estudos do imunopatologista austríaco káur Landsteiner (1868-1943), quê verificou a existência de grupos sangüíneos, classificados nos tipos A, B, ABO e O. O sistema ABO, como ficou conhecido, está relacionado aos antígenos presentes na superfícíe das hemácias e aos anticorpos contra esses antígenos presentes no plasma sangüíneo.

Veja no qüadro a seguir os antígenos e os anticorpos apresentados por cada tipo sangüíneo.

Como indicado no qüadro, o tipo sangüíneo é determinado pelo antígeno presente na superfícíe das hemácias. Os anticorpos, por sua vez, são produzidos contra os antígenos não apresentados pelas hemácias de seu tipo sangüíneo.

Assim, pessoas com o tipo sangüíneo A possuem antígenos A e produzem anticorpos anti-B; pessoas com o tipo sangüíneo B possuem antígenos B e produzem anticorpos anti-A; pessoas com o tipo sangüíneo AB possuem antígenos A e B e não apresentam anticorpos; e pessoas com o tipo sangüíneo O não apresentam antígenos, mas produzem anticorpos anti-A e anti-B.

A presença de anticorpos contra os antígenos presentes na superfícíe das hemácias desencadeia respostas específicas de combate a eles. Assim, faz-se necessário observar os tipos sangüíneos compatíveis para a realização de transfusões sanguíneas.

ATIVIDADES

1. O quê póde acontecer caso uma pessoa com sangue tipo A receba doação de uma pessoa com sangue tipo B?

2. Existem outros fatores relacionados ao tipo sangüíneo, tais como o fator Rh. Faça uma pesquisa sobre esse fator e escrêeva em seu caderno os resultados encontrados.

Página trezentos e dezesseis

TEMA

27

Sistema nervoso

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Boa parte dos procedimentos cirúrgicos e alguns tipos de exames são realizados apenas após a anestesia do paciente, para quê ele não sinta dor e permaneça confortável durante o processo. Dependendo da situação, a anestesia póde ter efeito no corpo todo (anestesia geral); em apenas uma região do corpo, como nos membros inferiores (regional); ou em um local específico, como na gengiva (local).

A aplicação de anestésicos de efeito geral ou regional é feita por um médico especialista, denominado anestesista. Ele é responsável por selecionar o tipo e a dosagem adequada do anestésico, levando em consideração a saúde do paciente e o procedimento. Além díssu, esse profissional monitora os sinais vitais do paciente durante o processo, intervindo caso necessário.

O sistema nervoso recebe estímulos e envia respostas ao corpo, como no caso da dor. A dor tem um papel importante de proteção. Ela sérve como um sinal de alerta para quê o corpo reaja a lesões ou condições perigosas, permitindo quê a pessoa se afaste da causa da dor ou busque tratamento.

Neste Tema, serão estudados o funcionamento do sistema nervoso na transmissão dessas informações e as principais estruturas quê o compõem.

PENSE E RESPONDA

1 Você já realizou algum procedimento médico em quê foi necessária a aplicação de uma anestesia? Compartilhe as suas vivências com os côlégas.

2 A anestesia age sobre os tecídos nervosos. Como você acha quê eles são afetados pela aplicação de anestésicos durante um procedimento cirúrgico?

Página trezentos e dezessete

Neurônios e o tecido nervoso

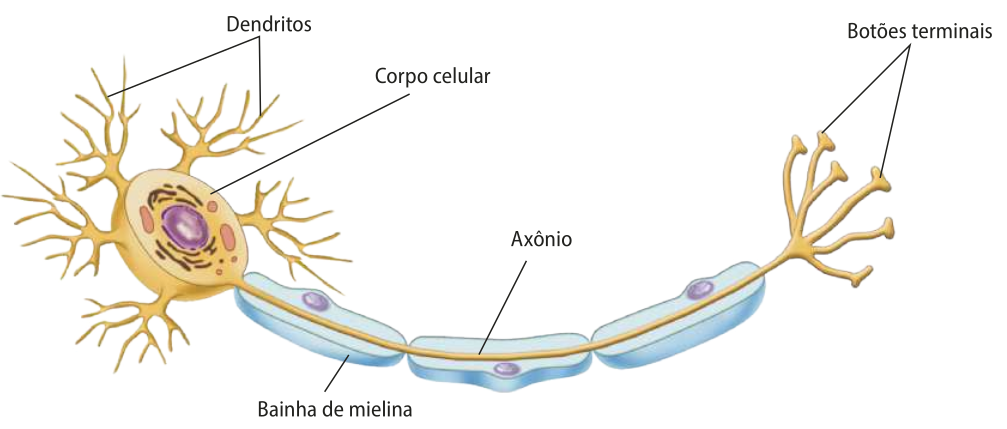

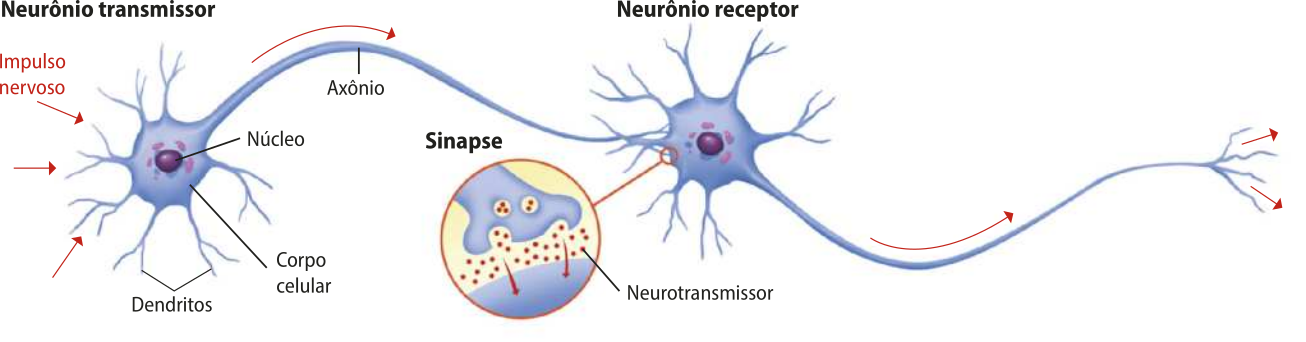

O sistema nervoso é responsável pela coordenação dos movimentos e participa do contrôle das atividades dos órgãos do corpo. Para tanto, células especializadas dêêsse sistema transmitem informações a outras células por meio de sinais elétricos de baixa intensidade, denominados impulsos nervosos.

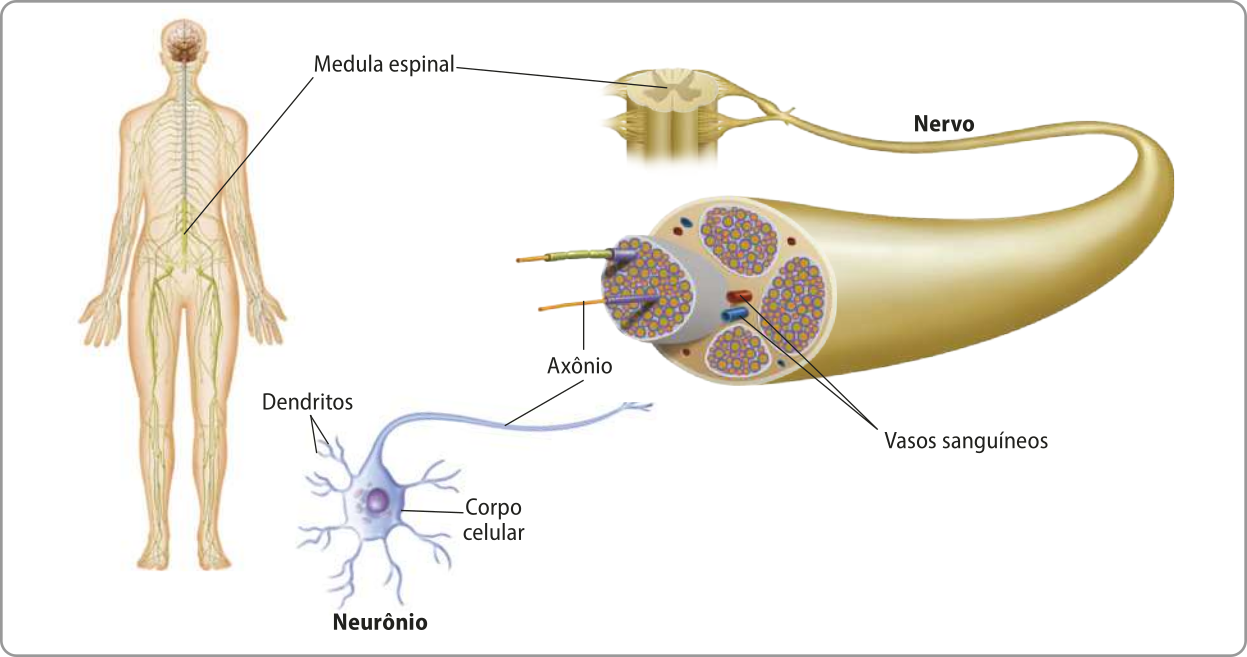

As células especializadas na transmissão de impulsos nervosos são os neurônios, constituídos basicamente pelo corpo celular, pêlos dendritos e pelo axônio. No corpo celular dos neurônios está localizado o núcleo e grande parte das organelas dessas células. Dele, partem extensões curtas e altamente ramificadas denominadas dendritos. Juntamente ao corpo celular, os dendritos recebem os impulsos nervosos quê são enviados aos neurônios. O envio dêêsses impulsos a outras células é realizado pelo axônio, um prolongamento extenso com as extremidades ramificadas quê terminam em estruturas em formato de bulbo, denominadas botões terminais.

Nos vertebrados, os axônios possuem um revestimento membranoso denominado bainha de mielina, cuja constituição é majoritariamente lipídica. Ela atua como isolante elétrico, possibilitando uma maior velocidade na condução de impulsos nervosos. Os neurônios quê apresentam essa estrutura são chamados de neurônios mielínicos.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 561 do pdf.

Além dos neurônios, o tecido nervoso é constituído por células de suporte denominadas gliócitos (ou células da glia). Essas células produzem a bainha de mielina, fornecem nutrientes aos neurônios e regulam a matriz extracelular quê compõe o tecido nervoso.

Página trezentos e dezoito

Transmissão de impulsos nervosos

Diversos estímulos ambientais, como a pressão, o calor, o odor e a luminosidade, assim como estímulos internos, como a tempera-túra corporal, a pressão sanguínea, a sede e a fome, são identificados por receptores específicos localizados pelo corpo.

Os receptores enviam esses estímulos aos neurônios, os quais transmitem essas informações por meio de impulsos nervosos até um centro de integração, como o cérebro. O cérebro interpréta essas informações e envia respostas, quê também serão transmitidas pêlos neurônios, por meio de impulsos nervosos, a órgãos ou músculos. Os órgãos ou os músculos, então, executarão essa resposta. No caso dos músculos, por exemplo, a resposta é a contração muscular.

Os impulsos nervosos, portanto, são transmitidos de um neurônio a outro neurônio, ou a outras células, como as quê constituem os músculos e os órgãos. No geral, essa transmissão ocorre do axônio de um neurônio aos dendritos de outro neurônio, por meio da sinapse, região de interação entre um neurônio e outra célula. Nessa região, mensageiros químicos denominados neurotransmissores são liberados pelo neurônio transmissor à célula receptora do estímulo.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1072.

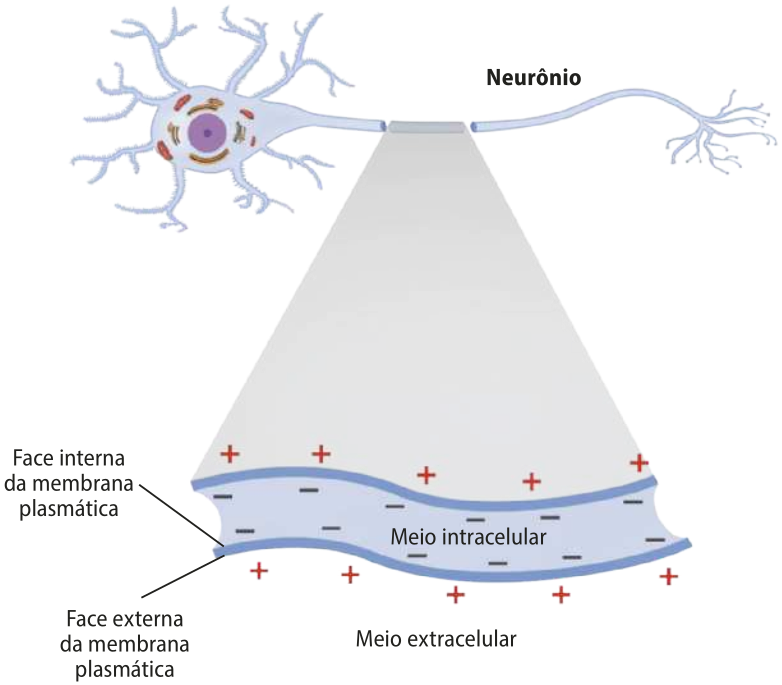

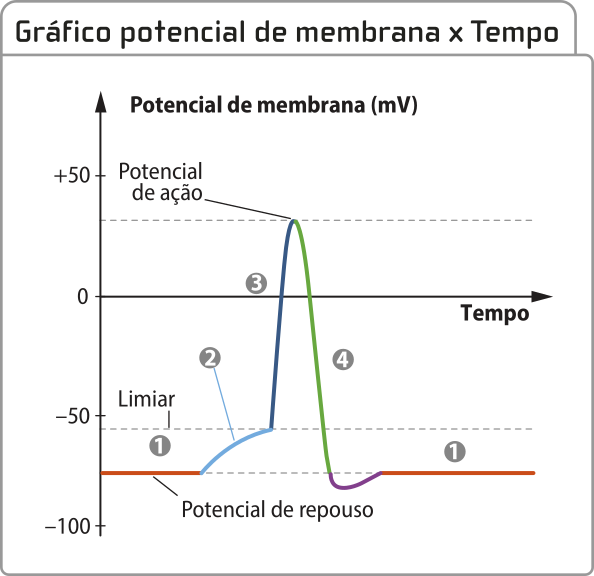

Um neurônio em repouso, ou seja, quê não está transmitindo um impulso nervoso, apresenta a face externa da membrana carregada positivamente e a face interna carregada negativamente. Essa diferença de cargas elétricas entre as faces da membrana plasmática de um neurônio em repouso é denominada potencial de repouso, e é decorrente de uma maior concentração resultante de macromoléculas carregadas negativamente no interior da célula.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artméd, 2000. p. 209, 213.

Página trezentos e dezenove

Professor, se desejar, retome o conteúdo de transporte de substâncias pela membrana plasmática abordado no Tema 2.

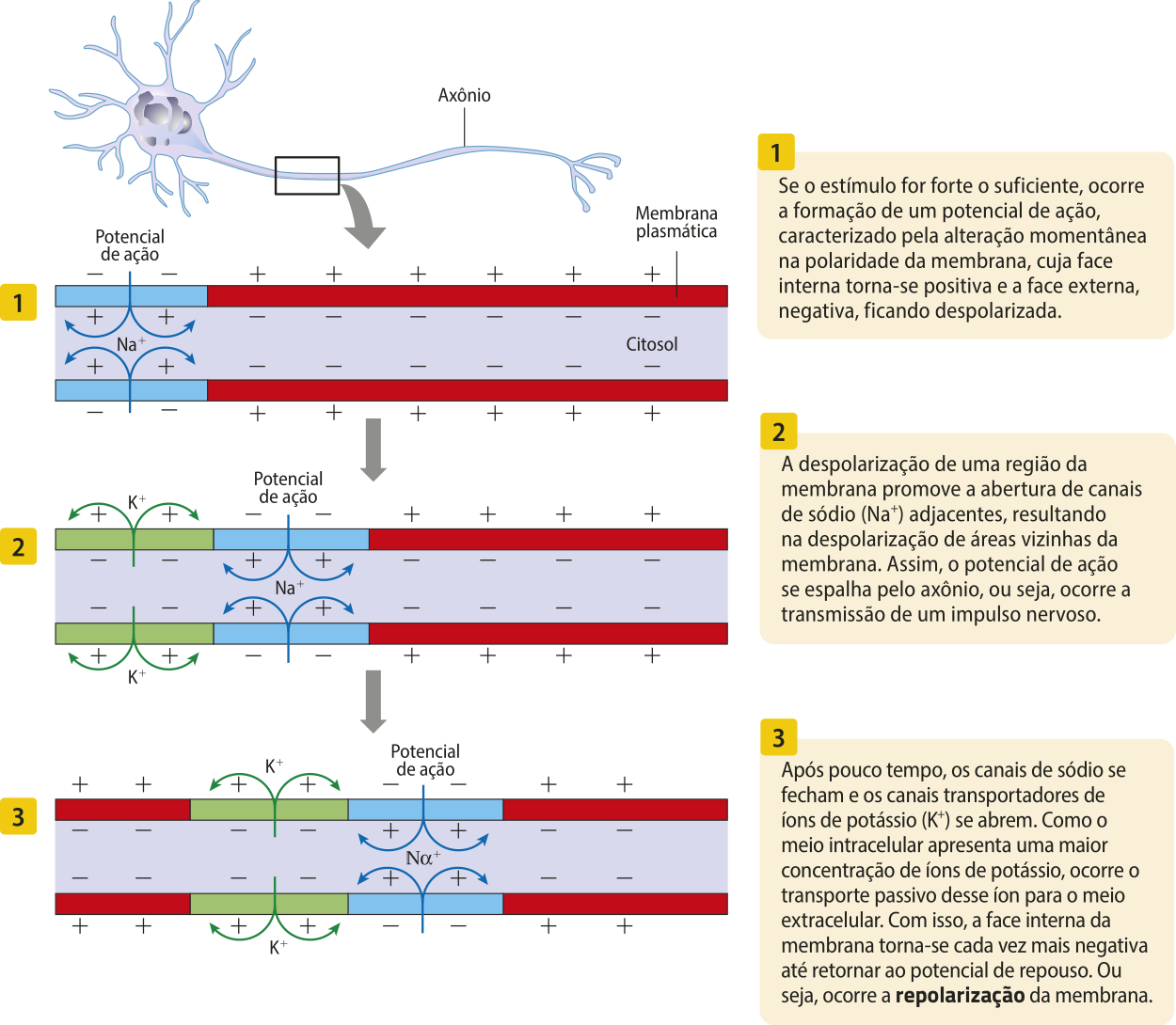

Quando chega um estímulo ao neurônio, canais transportadores de íons de sódio (Na+) são abertos. Como o meio extracelular apresenta uma maior concentração de íons de sódio, ocorre o transporte passivo dêêsse íon para o interior da célula. Isso faz com quê ocorra uma mudança da voltagem da membrana, resultando em uma face interna cada vez menos negativa, iniciando a despolarização.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1069.

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

Utilize o simulador a seguir para aprofundar seus estudos sobre a transmissão de impulsos nervosos. Neurônio.

Publicado por: Phet. Disponível em: https://livro.pw/oabdc. Acesso em: 27 ago. 2024.

PENSE E RESPONDA

3 Alguns anestésicos inativam os canais de sódio da membrana dos neurônios. Considerando essa informação, explique por quê os anestésicos bloqueiam o envio de informações quê sinalizam a dor ao cérebro.

Página trezentos e vinte

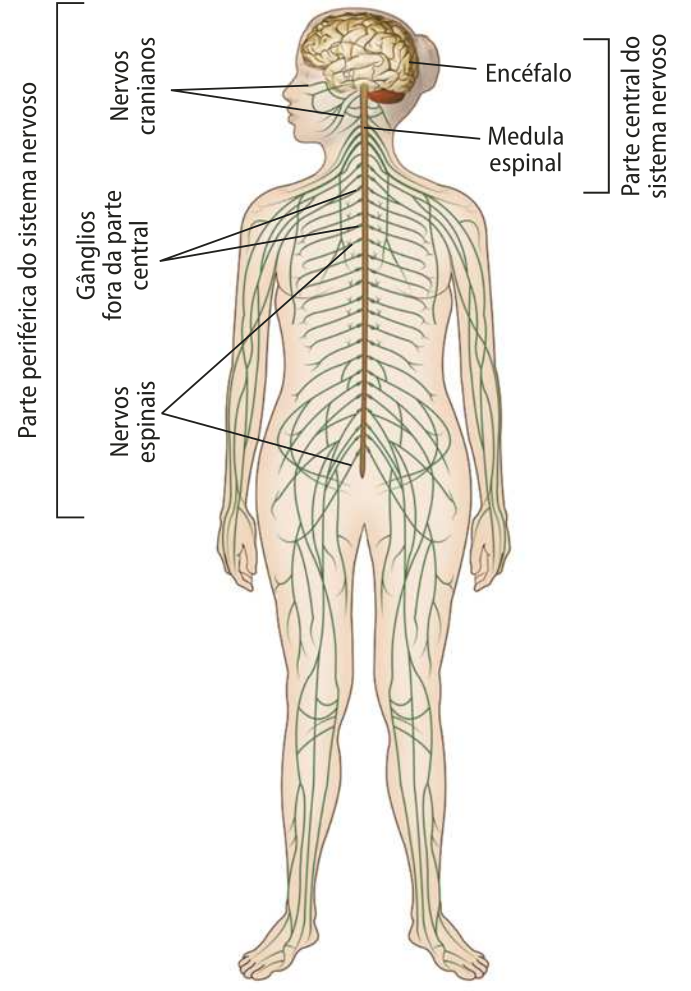

Organização do sistema nervoso

O sistema nervoso do sêr humano é dividido estruturalmente em duas partes: parte central e parte periférica. A parte central do sistema nervoso é formada pelo encéfalo e pela medula espinal e realiza a função de receber e interpretar os estímulos captados por diferentes regiões do corpo humano, além de produzir respostas a eles.

A medula espinal tem formato tubular e se estende desde as vértebras do pescoço até a região lombar, protegida pela coluna vertebral. Ela recebe e direciona informações entre o encéfalo e os órgãos e músculos do corpo.

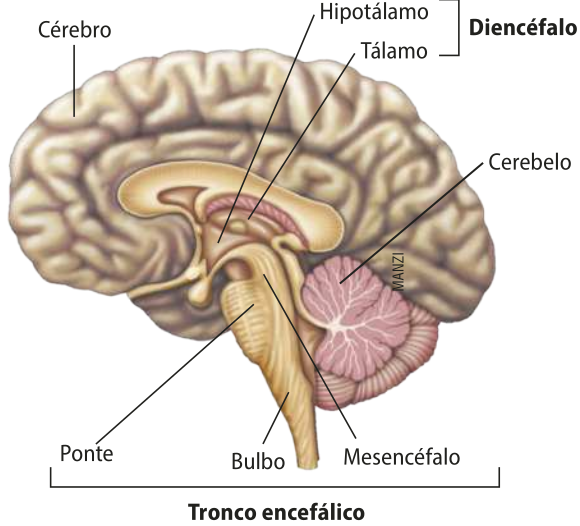

O encéfalo humano é protegido pelo crânio e póde sêr dividido em cérebro, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico.

O cérebro é a porção anterior do encéfalo. Ele é responsável por receber e interpretar impulsos provenientes de várias partes do corpo, controlar o movimento dos músculos esqueléticos e conectar ambas as funções. Além díssu, o cérebro relaciona-se às emoções, à memória e à aprendizagem.

Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1082.

O diencéfalo é subdividido em tálamo e hipotálamo. O tálamo recebe informações do corpo, as classifica e as redireciona ao cérebro, onde serão processadas. O hipotálamo, por sua vez, constitui um centro de contrôle e de regulação da tempera-túra corporal, da sede, da fome, da ansiedade, dos comportamentos sexuais e do ciclo de sono.

O cerebelo atua na coordenação dos movimentos, no equilíbrio e na manutenção da postura. Ele também auxilia na aprendizagem de habilidades motoras.

Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 654 do pdf.

Página trezentos e vinte e um

O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo recebe e intégra vários tipos de informações provenientes do corpo e as envia para regiões específicas do encéfalo. Também coordena alguns tipos de reflexos visuais. A ponte e o bulbo auxiliam na coordenação dos movimentos do corpo. Outra função do bulbo refere-se ao contrôle dos batimentos cardíacos, da atividade dos vasos sangüíneos, da deglutição e da digestão. A ponte também póde participar dessas atividades, como na regulação da respiração.

A parte periférica do sistema nervoso encaminha as informações provenientes do corpo à parte central do sistema nervoso, além de encaminhar respostas a órgãos e músculos. Ela é constituída, principalmente, por nervos e gânglios.

Os nervos são conjuntos de axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Eles conduzem impulsos nervosos à parte central do sistema nervoso e/ou aos diferentes órgãos do corpo humano.

Os gânglios são constituídos por corpos celulares de neurônios não localizados na parte central do sistema nervoso. Eles também atuam na condução de impulsos nervosos para os órgãos do corpo e para a parte central do sistema nervoso.

A parte periférica do sistema nervoso póde sêr dividida em dois componentes: parte somática e divisão autônoma do sistema nervoso.

A parte somática é responsável por conduzir impulsos nervosos para os músculos esqueléticos, de ação voluntária. Ela também está relacionada aos atos reflexos, quê são movimentos involuntários e rápidos gerados d fórma independente do cérebro. Nesse caso, os impulsos nervosos são conduzidos à medula espinal, onde são integrados e encaminhados até os músculos, sinalizando sua contração ou relaxamento.

A divisão autônoma é responsável por conduzir impulsos nervosos para os músculos lisos e cardíaco, de ação involuntária, e para as glândulas.

PENSE E RESPONDA

4 Ao tokár uma superfícíe kemte, automaticamente afastamos a mão dela. Com base nesse exemplo, justifique a importânssia dos atos reflexos para a sobrevivência.

Página trezentos e vinte e dois

ATIVIDADES

1. O sistema nervoso humano é dividido em parte central e parte periférica. Quais são as estruturas quê fazem parte de cada uma dessas divisões e quais são as suas funções?

2. Em seu caderno, faça um desenho de um neurônio. Identifique suas estruturas e represente, através de setas, o caminho seguido pelas informações nervosas recebidas e transmitidas por essa célula.

3. Em uma competição de natação, os atletas se posicionam nas raias da piscina e aguardam o sinal sonoro quê indica o início da próva. Quando o sinal é disparado, os atletas prontamente mergulham na á gua e começam a nadar.

Explique como o sistema nervoso coordena a ação dos nadadores diante do estímulo sonoro quê indica o início da próva.

4. O gráfico a seguir representa o quê ocorre com o potencial da membrana plasmática ao longo de um potencial de ação.

Fonte: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1068.

Em seu caderno, associe corretamente os momentos 1 a 4 às afirmativas A a D, indicadas a seguir.

A. Quando chega um estímulo ao neurônio, canais transportadores de íons de sódio (Na+) são abertos, e esse íon é transportado para o interior da célula. Isso faz com quê a face interna da membrana fique cada vez menos negativa.

B. Um neurônio apresenta a face externa da membrana carregada positivamente e a face interna carregada negativamente.

C. Após pouco tempo, os canais de sódio se fecham e os canais transportadores de íons de potássio (K+) se abrem, e esse íon é transportado para o meio extracelular. Com isso, a face interna da membrana torna-se cada vez mais negativa, ocorrendo a repolarização da membrana.

D. Se o estímulo for forte o suficiente, ocorre a formação de um potencial de ação, caracterizado pela alteração momentânea na polaridade da membrana, tornando-a despolarizada.

5. A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns quê acometem o sistema nervoso central. Ela é caracterizada pela destruição da bainha de mielina, o quê póde dificultar ou interromper a transmissão dos impulsos nervosos, resultando na dificuldade contínua de andar e de se equilibrar. Nos locais em quê ocorre a desmielinização formam-se placas de tecido rígido, similares a cicatrizes (esclerose), quê podem aparecer em diferentes áreas do cérebro e da medula espinal (múltipla). Suas causas são desconhecidas, mas sabe-se quê os indivíduos apresentam predisposição genética para ela.

A respeito do assunto, responda às kestões a seguir.

a) O quê é a bainha de mielina e qual é a sua função?

b) Relacione a desmielinização aos sintomas provocados pela esclerose múltipla.

c) A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Você sabe o quê isso significa? Realize uma pesquisa a respeito de doenças autoimunes e como ocorre o tratamento delas, sobretudo da esclerose múltipla. Produza um pequeno texto organizando as informações encontradas e compartilhe seu texto com os côlégas.

Página trezentos e vinte e três

Saiba mais

Doença de alzái-mêr

Ao longo da vida, ocorrem diversas transformações no corpo humano. Algumas delas são consequência do processo natural de envelhecimento, como a perda de elasticidade da péle, quê resulta em rugas; a redução da densidade dos óssos, quê os torna frágeis e suscetíveis a fraturas; a redução da fôrça muscular e o enrijecimento das articulações, quê podem restringir a realização de movimentos; a redução da visão e da audição; além da redução de funções relacionadas ao sistema nervoso, como a memória.

A perda de memória é natural ao envelhecimento, mas póde sêr um alerta para a doença de alzái-mêr. Essa doença se caracteriza pela perda progressiva de neurônios em cértas regiões do cérebro associadas à linguagem, ao raciocínio, à memória e ao pensamento abstrato (ideias compléksas quê envolvem generalizações, metáforas, símbolos, hipóteses, entre outros). Como consequência, as pessoas com essa doença apresentam perda de memória, dificuldade na compreensão, no aprendizado e na realização de atividades diárias, tornando-se cada vez mais dependentes de auxílio externo.

Leia o depoimento a seguir de um filho cujo pai tem a doença de alzái-mêr.

“A convivência é desafiadora, porque é uma mistura de vários sentimentos, entre eles a tristeza.

[...] Quando eu converso com meu pai, a memória não dura um minuto — ele logo esquece.

[...]

Gosto de pensar quê, mesmo quê ele não lembre quê fui até a casa dele, aquele momento juntos o deixa muito feliz. Quando você pergunta se ele está bem, ele responde quê sim porque eu estou lá com ele, porque as netas estão lá. Pede abraço, pede carinho. A parte física, o amor, o afeto é o quê tem valor para ele, muito mais do quê qualquer memória. O pôdêr está na sensação e no presente, mesmo quê ele não se lembre daquele momento no futuro. Já me perguntei se vê-lo e fazermos programas juntos tem algum impacto, ou se como ele esquece não tem importânssia. Mas tem. É maior do quê só akilo quê fica na consciência.

[...]”

STELZER, Manuela; ALGAVE, Andressa. Cuidar de quem está esquecendo. Gama, São Paulo, 22 ago. 2021. Disponível em: https://livro.pw/wblxi. Acesso em: 14 out. 2024.

ATIVIDADES

1. A doença de alzái-mêr afeta quê parte do sistema nervoso?

2. Como é sua convivência com idosos? Em grupo, conversem sobre esse assunto e, em seguida, elaborem um vídeo para promover o respeito e a valorização do idoso. Compartilhem o vídeo nas rêdes sociais da turma.

Página trezentos e vinte e quatro

TEMA

28

Genética mendeliana

Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

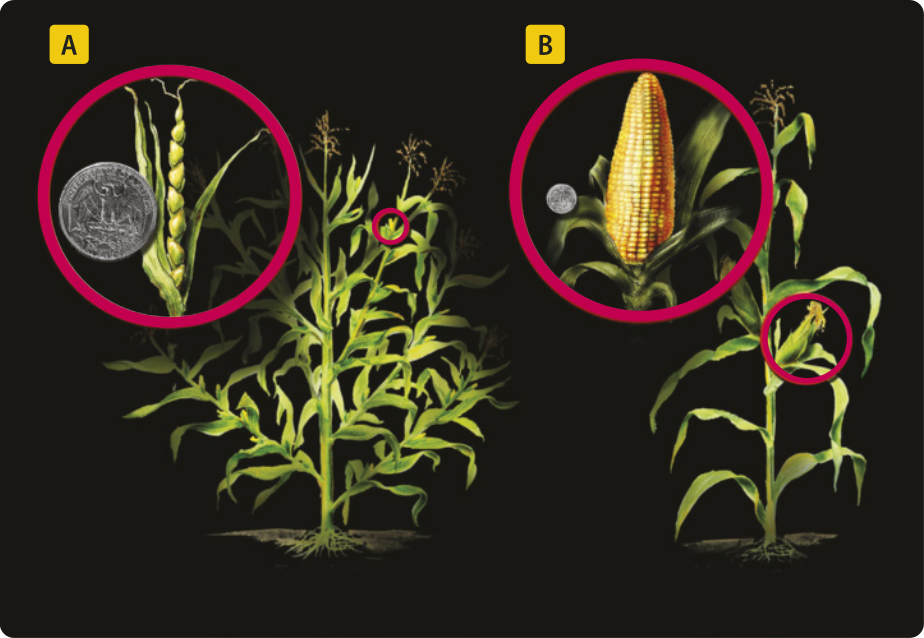

O milho é um dos cereais amplamente consumidos no mundo, principalmente devido ao seu alto teor nutritivo e à grande produtividade. Contudo, as características do milho atual são diferentes das quê eram no passado, como mostra a ilustração a seguir.

Há cerca de 10 mil anos, os sêres humanos já haviam estabelecido moradias fixas, cultivavam plantas e criavam animais. Uma prática comum desde essa época era selecionar e plantar os frutos com qualidades desejáveis, descartando aqueles quê não as possuíam.

Com o passar do tempo, as espécies vegetais cultivadas foram sêndo gradualmente modificadas, de modo quê algumas características de interêsse humano, como o sabor do fruto, a produtividade da planta e a resistência a pragas, predominassem entre os plantíos.

Um exemplo díssu é o milho, cujo cultivo se iniciou há aproximadamente 9 mil anos em uma região onde hoje se encontra o México. No início, plantava-se uma forma selvagem de milho, chamada de teosinto, com características bem distintas do milho atual. Ao cultivar uma planta com espigas maiores e uma maior quantidade de grãos, essas características eram transmitidas para a geração seguinte, o quê mostra o papel fundamental da hereditariedade nesse processo. Esse será o foco dêste Tema.

PENSE E RESPONDA

1 Que diferenças visuais você consegue identificar entre o teosinto e a espiga de milho atual ilustrados anteriormente?

2 Como você explicaria essas diferenças? Converse com os côlégas.

Página trezentos e vinte e cinco

Introdução aos estudos de Mendel

A hereditariedade compreende a transmissão de características entre gerações, ou seja, dos progenitores aos seus descendentes. Apesar de os primeiros estudos sobre a hereditariedade terem sido desenvolvidos somente no século XIX, os sêres humanos já possuíam noções práticas sobre a transmissão de características hereditárias havia tempos. O exemplo do milho, apresentado anteriormente, é uma evidência díssu, já quê as características das espigas quê eram selecionadas foram herdadas pelas gerações seguintes.

Os primeiros entendimentos científicos sobre os princípios básicos da hereditariedade foram realizados pelo monge austríaco Gregor Mendel (1822-1884). Mendel realizou experimentos envolvendo ervilhas da espécie Pisum sativum, conhecidas popularmente como ervilhas-de-jardim, entre os anos de 1856 e 1864.

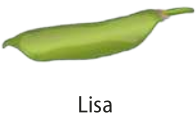

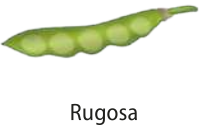

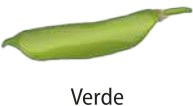

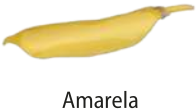

Seus estudos se voltaram à compreensão dos mecanismos de transmissão de sete características das ervilhas-de-jardim: textura da semente, côr da semente, côr das flores, formato da vagem, côr da vagem, posição das flores e altura das plantas. Cada uma dessas características apresenta duas variações, indicadas no qüadro a seguir.

Textura da semente |

|

|

|---|---|---|

côr da semente |

|

|

côr das flores |

|

|

Formato da vagem |

|

|

côr da vagem |

|

|

Posição das flores |

|

|

Altura das plantas |

|

|

Representação das variações das características das ervilhas-de-jardim estudadas por Mendel (imagens sem escala; cores fantasia).

Elaborado com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 270.

Em seus experimentos, Mendel realizou diversos cruzamentos entre ervilhas-de-jardim distintas, analisando a proporção em quê as variações dessas características apareciam entre os descendentes.

Um dos motivos do sucesso de seus estudos foi a escolha dessa espécie de ervilha, quê é de fácil cultivo, tem crescimento rápido e produz muitos descendentes, o quê permitiu a realização de análises estatísticas. Além díssu, ele optou por analisar características quê apresentam poucas variações e são de fácil identificação.

Página trezentos e vinte e seis

A primeira lei de Mendel

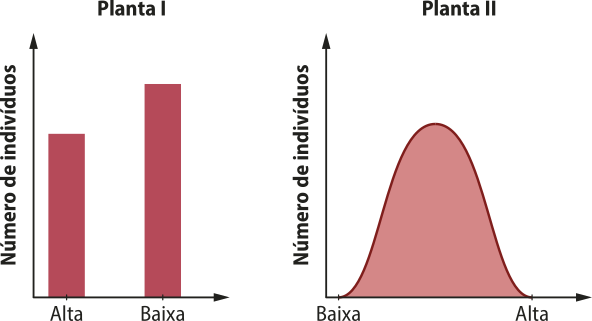

Para a realização de seus experimentos, Mendel selecionou plantas de linhagens puras. Ou seja, plantas quê produziam descendentes quê sempre apresentavam os mesmos traços de seus genitores. Por exemplo, ao considerar a altura das ervilhas-de-jardim, podemos observar duas variações: plantas altas e plantas baixas. Assim, plantas altas puras são aquelas quê sempre produzem descendentes altos, e plantas baixas puras sempre produzem descendentes baixos.

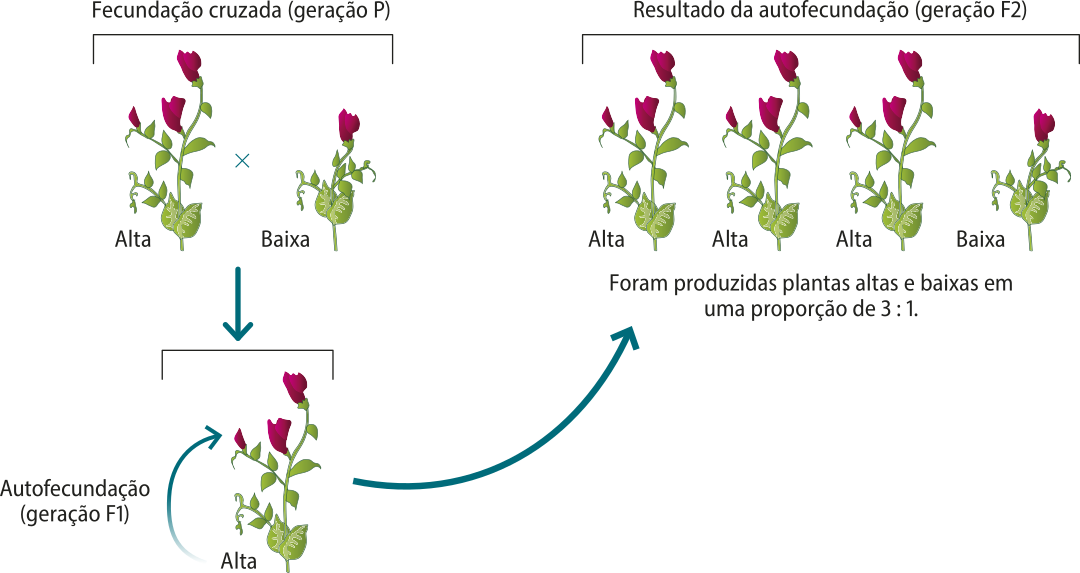

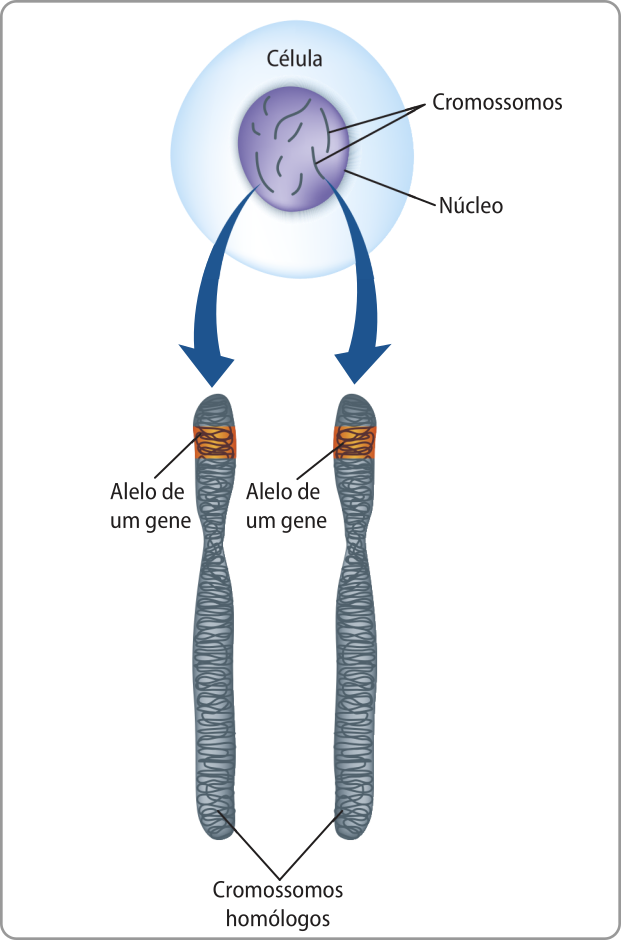

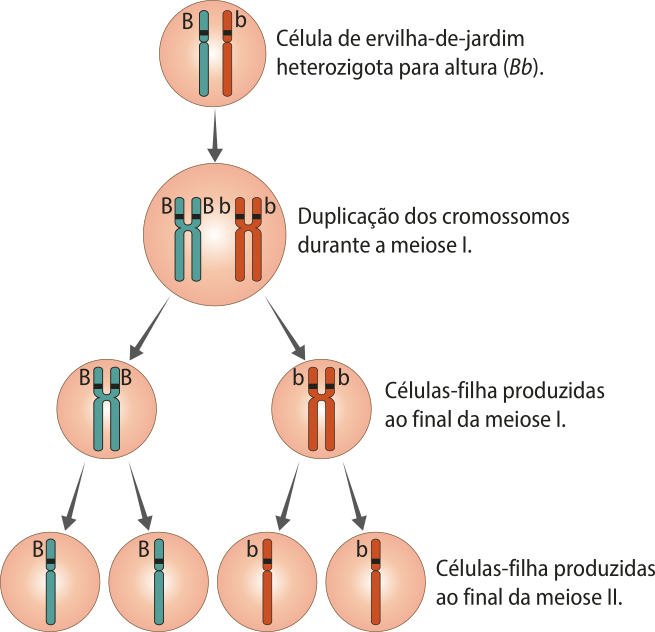

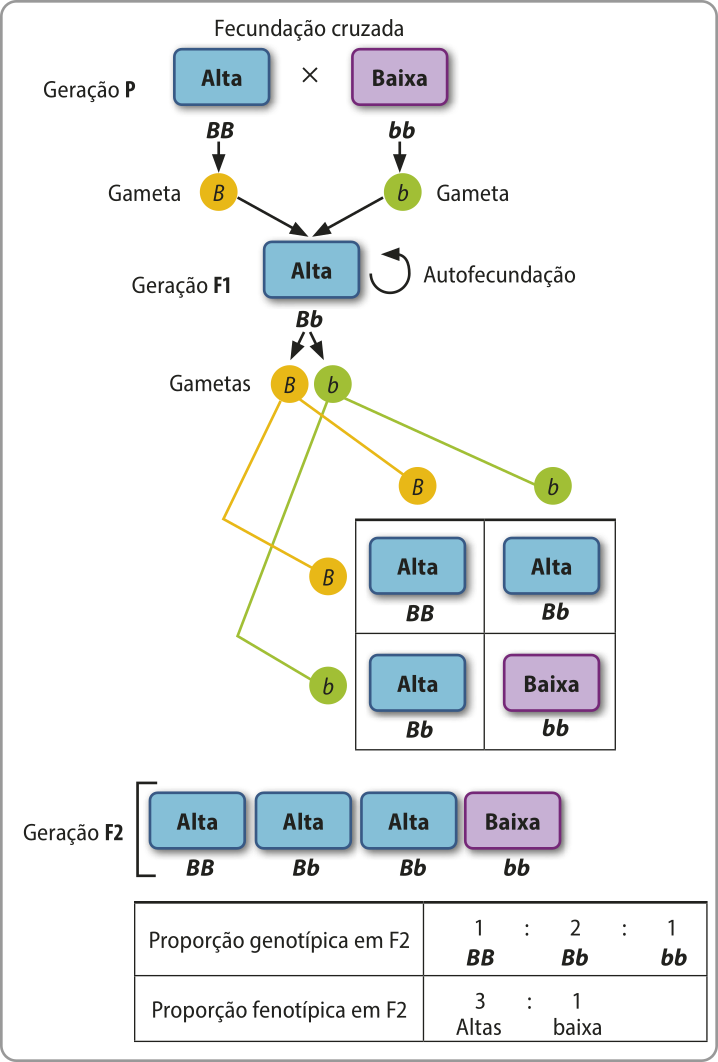

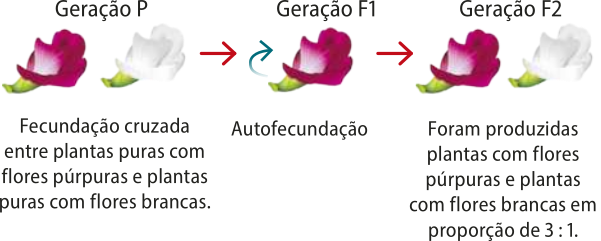

As plantas puras selecionadas por Mendel compreendem a geração P (geração parental). Para realizar os cruzamentos, ele removeu as antéras das flores antes quê liberassem grãos de pólen, evitando a ocorrência da autofecundação. Em seguida, realizou manualmente a fecundação cruzada entre diferentes indivíduos da geração P: depositava os grãos de pólen de uma planta no estigma das flores de outra planta, como representado na ilustração a seguir. Com isso, ele tinha contrôle sobre a reprodução das ervilhas.

- Autofecundação

- : fecundação entre os gametas masculino e feminino de um mesmo indivíduo.

Elaborada com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 71 do pdf.

Mendel verificou quê, após esses cruzamentos iniciais, todos os descendentes, chamados de geração F1, apresentavam apenas uma das variações das características analisadas. No caso da altura das plantas, os cruzamentos entre plantas altas puras e baixas puras resultavam apenas em descendentes altos.