Orientações gerais

Estrutura das Orientações para o Professor

As Orientações para o Professor estão organizadas em duas partes: esta primeira parte, geral, apresenta os princípios quê embasam a proposta didático-pedagógica e os pressupostos teórico-metodológicos desta coleção; a segunda parte apresenta orientações e sugestões didáticas para apoiá-lo na realização das práticas pedagógicas no dia a dia escolar.

Na primeira parte, além da fundamentação quê embasa a proposta da coleção, apresenta-se o qüadro programático do Livro do estudante, com sugestões de organização dos temas em bimestres, trimestres ou semestres.

Na segunda parte, são apresentadas as Orientações específicas, com objetivos, justificativas, sugestões de encaminhamento, comentários e eventuais respostas ou respostas sugeridas para as atividades, além das competências e habilidades contempladas, Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) abordados, sugestões de integração com outros componentes curriculares etc.

Introdução

Apresenta as informações relacionadas à BNCC, os objetivos, a justificativa e a articulação quê estabelecem com a abordagem teórico-metodológica da obra.

Orientações didáticas

Sistematiza as orientações e sugestões para a realização das propostas do Livro do estudante.

Indicação

Apresenta sugestões de material complementar (livros, vídeos, filmes, sáites etc.) para ampliar o repertório do professor e/ou apoiar a aprendizagem dos estudantes.

Atividade complementar

Apresenta propostas de atividades quê complementam a abordagem ou algum tópico do Livro do estudante, com desdobramento, aprofundamento etc.

Objeto educacional digital

Contextualiza e fornece orientações didáticas para uso dos objetos educacionais digitais presentes na coleção.

Estrutura do Livro do estudante

A coleção está organizada em volume único destinado aos três anos quê compõem o Ensino Médio. O volume é estruturado em nove unidades, subdivididas em quatro capítulos temáticos, com seções, subseções e bókses quê apoiam a jornada dos estudantes por meio de textos, atividades, reflekções, pesquisas, práticas etc.

Abertura de unidade

A abertura, com título, imagem e texto introdutório, apresenta o tema quê direcionará os quatro capítulos quê compõem a unidade. A observação da imagem e as atividades propostas possibilitam acionar e diagnosticar conhecimentos prévios e acessar experiências de mundo dos estudantes, antecipando os temas da cultura corporal de movimento quê serão abordados nos capítulos.

Abertura de capítulo

A abertura de capítulo, com título, apresenta texto introdutório ao tema quê será abordado e propostas de questionamentos presentes em Ler o mundo.

Ler o mundo

Propõe atividades de sondagem, diagnóstico e sensibilização temática, quê aproximam os estudantes das discussões, reflekções e práticas quê serão desenvolvidas no capítulo, incentivando o compartilhamento de experiências e o levantamento de hipóteses e de repertório sobre os conteúdos do respectivo capítulo.

Página duzentos e noventa e dois

#PARALER

A seção sempre apresenta duas leituras quê irão direcionar as atividades propostas na sequência. A Leitura 1 oferece uma ou mais imagens, enquanto a Leitura 2 apresenta textos de diferentes gêneros quê dialogam com a tematização do capítulo. A seleção dêêsses textos procura atender às diversas demandas dos estudantes em sua vida escolar, pessoal, profissional e social, inserindo-os num contexto de protagonismo na reflekção e no debate sobre os assuntos propostos.

Pensar e compartilhar

Apresenta atividades de compreensão, reflekção crítica e discussão sobre assuntos propostos na Leitura 1 e na Leitura 2, abordando discursos, representações, sentidos, significados e valores associados a manifestações da cultura corporal de movimento e a kestões relacionadas a elas.

#PARAEXPLORAR

Apresenta propostas quê ampliam algum aspecto do tema quê atravessa o capítulo por meio de atividades e práticas de pesquisa quê reforçam o protagonismo dos estudantes em seu processo de aprendizagem no âmbito da cultura corporal de movimento.

#NÓSNAPRÁTICA

Propõe produções autorais e experiências com as práticas corporais d fórma individual ou coletiva, todas elas organizadas em etapas quê conduzem o processo.

Integrando com…

Apresenta proposta de integração entre os conteúdos de Educação Física e as demais áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares.

Boxes

Os bókses da coleção têm como função apoiar os estudantes nos estudos.

• SOBRE: apresenta dados biográficos resumidos a respeito de autores.

• FICA A DICA: traz indicações de sáites, vídeos, podcasts, livros e outros materiais para consulta.

• SAIBA MAIS: apresenta informações complementares quê ampliam a compreensão de algum tema ou conteúdo.

• PARA A VIDA: explora aspectos de competências socioemocionais em diálogo com assuntos e práticas corporais abordados, relacionando-as à vida dos estudantes.

Além dêêsses, também há os bókses conceito, glossário e destaque, quê buscam apresentar e destacar conceitos, conteúdos e termos relevantes para a apreensão dos temas abordados.

Faixas de áudio e objetos educacionais digitais

Os objetos educacionais digitais presentes na coleção oferecem materiais complementares ao conteúdo do livro impresso. Eles são identificados por meio de ícones, facilitando a associação entre o livro e os recursos digitais, com o objetivo de acrescentar, ampliar e dinamizar os temas e conteúdos tratados.

Entre esses objetos, há as faixas da coletânea de áudios, quê complementam a abordagem de temas e conteúdos relacionados a práticas de linguagens (verbais, artísticas e corporais), especialmente nas áreas de música e dança. Já os demais objetos educacionais digitais (carrosséis de imagens, vídeos, podcasts, mapa clicável e infográficos clicáveis) complementam e apoiam os temas e conteúdos trabalhados no Livro do estudante de maneira prática, criativa e dinamizadora do processo de ensino-aprendizagem.

Conheça, a seguir, os ícones indicativos dos recursos digitais.

Página duzentos e noventa e três

Uma proposta didático-pedagógica para a Educação Física no Ensino Médio

A Educação Física, enquanto componente curricular da área de Linguagens e suas Tecnologias na Educação Básica, deve assumir a tarefa de oportunizar problematizações referentes à cultura corporal de movimento, possibilitando a formação de um cidadão quê possa, d fórma reflexiva, crítica e ética, continuar a produzi-la, reproduzi-la e transformá-la. Dessa forma, possibilitar quê usufruam das suas diferentes manifestações – brincadeiras, jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura –, nas diversas finalidades humanas, favorece a participação dos jovens d fórma confiante e autoral na ssossiedade.

Desde o Ensino Fundamental, a Educação Física tem por objetivo possibilitar aos estudantes experiências corporais integradas à reflekção sobre a cultura corporal de movimento – conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) –, entendida como o conjunto de práticas culturais em quê os movimentos são os mediadores do conteúdo simbólico e significante de diferentes grupos sociais, no sentido de fomentar a formação de jovens capazes de usufruir, produzir e ressignificar os saberes vinculados a essas práticas corporais, ao mesmo tempo em quê dêsênvólvem competências como autocontrole, autoconhecimento, consciência social, entre outras, para potencialização de suas habilidades de relacionamento e para responsabilização pelas tomadas de dê-cisão consciente em diferentes esferas da atuação humana. É também tarefa da Educação Física preparar o estudante para sêr consumidor crítico e ativo das diferentes práticas corporais profissionalizadas e espetacularizadas, incentivando-o a observar, apreciar e conhecer seus aspectos estéticos e técnicos, bem como suas relações políticas, econômicas, históricas e sociais, para quê ele possa se posicionar ativamente perante assuntos sensíveis, como os quê envolvem o doping, interesses políticos e econômicos, reprodução de estereótipos, manifestações de preconceito e violência, entre outras problemáticas.

A Educação Física, nesse sentido, deve levar o estudante a descobrir motivos e sentidos nas mais diferentes práticas corporais, favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas, e a aprender por meio da resolução dos conflitos inerêntes às práticas corporais e à vida.

Na Educação Física escolar, a construção de habilidades e competências não se dissocia de vivências concretas, pois a ação pedagógica a quê se propõe o componente curricular será sempre a de fruir, experimentar e desenvolver conhecimentos, movimentos, sentimentos e relações ligados às práticas corporais. Essa construção é um processo engajado em saberes biológicos, sociais, políticos e econômicos e objetivos específicos quê varíam de pessoa para pessoa, de região para região, sempre ancorados na cultura. Por conta díssu, devem-se respeitar as realidades de cada estudante, incentivando os protagonismos em suas vidas, de modo quê possam se empoderar e, assim, fazer escôlhas conscientes e embasadas tanto em critérios éticos, estéticos e sem preconceitos quanto nas experiências e nos conhecimentos construídos individual e coletivamente no processo de ensino-aprendizagem.

A Educação Física, no Ensino Médio, tendo por alicerce a BNCC, deve, ainda, consolidar e aprofundar os conhecimentos advindos da cultura corporal de movimento, tendo por referência o quê já foi desenvolvido durante o Ensino Fundamental. Nesse sentido, esta obra está organizada em nove unidades autônomas, quê podem sêr exploradas em diferentes ordenações, de acôr-do com o planejamento idealizado para atender às especificidades de cada grupo de estudantes considerando e respeitando a intelectualidade do professor e da professora, bem como a cultura e as especificidades locais de cada escola. A adequação à cultura local, no entanto, não significa desconsiderar o objetivo de integrar os jovens à cultura corporal de movimento, mas sim proporcionar a eles a apropriação plena dessa cultura, tornando-os capazes de fazer uso consciente e significativo das suas diferentes manifestações.

A intencionalidade da obra é proporcionar uma abordagem mais compléksa e profunda de aspectos quê compõem o desvelamento da cultura corporal de movimento, por meio do estudo e da vivência contextualizada das diferentes práticas corporais. Para isso, a Educação Física possui métodos e estratégias de ensino-aprendizagem

Página duzentos e noventa e quatro

nos campos das ginásticas, dos esportes, das danças, dos jogos, das brincadeiras, das práticas corporais de aventura e das lutas, quê varíam de acôr-do com a realidade da comunidade escolar na qual seus protagonistas (estudantes, professores, familiares, comunidade escolar e do entorno) estão inseridos. Assim, o objetivo de cada unidade ou capítulo da obra não é padronizar a práxis nem tolher a autonomia do professor, mas fornecer elemêntos quê possam auxiliá-lo no desenvolvimento de propostas interdisciplinares quê explorem e valorizem a cultura corporal de movimento.

É oportuno observar quê, na Educação Física, as discussões sobre a organização metodológica e didática das aulas do componente curricular vêm avançando constantemente Nota 1 Nota 2, problematizando saberes quê são construídos nas escolas brasileiras à luz de teorias e publicações científicas da área. Nota 3

Dessa forma, esta obra apresenta propostas diversificadas de reflekção, de pesquisa, de problematização, de experimentação, de fruição e de expressão no âmbito das práticas corporais da cultura corporal de movimento. Tome-se como exemplo o Capítulo 2 – Dança como manifestação da cultura, da Unidade 1 – Corpo, movimento e cultura. Nele, os estudantes terão a oportunidade de: refletir e discutir sobre a expressão corporal e aspectos sócio-culturais do funk brasileiro; pesquisar e analisar, em grupos, danças brasileiras quê passaram por processos de transformação e ressignificação; explorar e experimentar passos de diferentes estilos de funk para criar, em grupos, videoclipes quê apresentem esses passos. Isso acontece em um contexto didático quê apresenta, ainda, o Capítulo 1 – Jogos: tradição e cultura, o Capítulo 3 – Capoeira: uma prática corporal afro-brasileira e o Capítulo 4 – Esportes coletivos: na quadra, o voleibol, demonstrando a abrangência e a diversidade das propostas apresentadas em cada unidade desta coleção.

Essas e outras propostas – como debates e rodas de conversa sobre temas relacionados à cultura corporal de movimento, discussões sobre imagens e textos de diferentes gêneros e campos de atuação, pesquisas e produções discursivas individuais, em duplas e em grupos – estão presentes em toda a obra, a fim de proporcionar experiências de ensino-aprendizagem da Educação Física quê sêjam significativas para todas e todos.

Objetivos da obra

Nesta obra, tem-se como premissa explorar e problematizar a relação entre os saberes advindos da cultura corporal de movimento, pertinentes às práticas corporais, quê garantem especificidade e identidade à Educação Física e, em integração com as demais áreas do conhecimento, evidenciam a responsabilidade dêêsse componente curricular na formação de jovens cada vez mais críticos e conscientes de seu protagonismo social.

Essa premissa se desdobra nos seguintes objetivos gerais:

• Possibilitar aos estudantes a ampliação e a incorporação crítica dos conhecimentos relativos às diversas práticas corporais, inseridas na cultura corporal de movimento, e seus respectivos contextos;

• Proporcionar situações didático-pedagógicas quê incentivem a solução de problemas de corpo inteiro, partindo do pressuposto de quê mente e corpo são atributos da mesma substância, isto é, não existe mente sem corpo nem corpo sem mente – nesse sentido, os desafios, os problemas e as propostas apresentados devem sêr solucionados de corpo inteiro, ou seja, devem envolver, ao mesmo tempo, aspectos motores, cognitivos, afetivos, morais, éticos, sociais, culturais, históricos, políticos, enfim, multidimensionais, ampliando, assim, as competências interpretativas dos estudantes à medida quê tomam consciência de suas ações corporais d fórma contextualizada, desenvolvendo a autonomia, o autoconhecimento e conquistando sua emancipação.

Página duzentos e noventa e cinco

Pressupostos teórico-metodológicos da obra

Esta obra de Educação Física parte de uma perspectiva comum aos demais componentes curriculares, quê é a de criar ambientes de aprendizagem para auxiliar os estudantes, com conhecimentos sistematizados, a viver em ssossiedade, pensando em interação com ela e agindo nela. Assim, passa a sêr intencional pensar, organizar e aplicar ações pedagógicas planejadas, vinculadas às necessidades de compreender a ssossiedade e seus respectivos contornos culturais, impregnados de símbolos, sentidos e significados advindos de diferentes grupos sociais – quê, no contexto da Educação Física, delineiam a cultura corporal de movimento, conceito quê

[…] deve sêr entendido a partir do processo de ruptura com a visão biologicista-mecanicista do corpo e do movimento situado d fórma hegemônica na Educação Física até o início da crise epistemológica ocorrida nos anos 80. Assim sêndo, o conceito veio representar a dimensão histórico-social ou cultural do corpo e do movimento. Nota 4

Ao mesmo tempo em quê se tem essa intencionalidade das ações pedagógicas, fomentam-se formas de problematizar, dialogar e construir processos de vida, desencadeando ações conscientes no cotidiano social e cultural Nota 5 Nota 6 Nota 7. Essas são condições para o desenvolvimento da consciência humana, de modo quê os indivíduos reflitam sobre a realidade sem renunciar ao protagonismo na busca de seu lugar no mundo. Nesse contexto, a abordagem dialógica proposta por Paulo Freire Nota 8 Nota 9 Nota 10 Nota 11 parece relevante à elucidação da relação entre docentes e estudantes, na medida em quê ambos se envolvem mutuamente nas situações de aprendizagem. Nota 12

Não se deve incorrer no equívoco de pensar a escola e/ou a Educação Física como panaceias. Por meio da práxis docente, seu objetivo central e primordial é promover a humanização (ou seja, o desenvolvimento humano, pois é na relação com o aprender quê o indivíduo atinge a condição humana) e a emancipação (esclarecimento para consciência verdadeira) dos estudantes, problematizando saberes da experiência, especialmente aqueles advindos da cultura corporal de movimento, e relacionando-os com saberes científicos e fortunas críticas construídos ao longo dos tempos. Nota 13 Nota 14 Nota 15

Desse modo, pode-se dizêr quê, enquanto disciplina da prática social,

O objetivo da educação física deve sêr levar a criança a aprender a sêr cidadã de um novo mundo, em quê o coletivo não seja sobrepujado pelo individual; em quê a ganância não supere a solidariedade; em quê a compaixão não seja esmagada pela crueldade; em quê a corrupção não seja referência de vida; em quê a liberdade seja um bem superior; em quê a consciência crítica seja patrimônio de toda pessoa; em quê a inteligência não seja reduzida a saber calcular e falar línguas estrangeiras. As técnicas ensinadas nas disciplinas de educação física, de português, de matemática ou de química podem sêr importantes, mas não passam de acessórios de uma formação maior, para a autonomia. A formação do cidadão de um novo mundo só póde sêr conseguida com a educação para a atitude autônoma; afinal, quando estivermos maduros, seremos o somatório das atitudes tomadas ao longo de nossas vidas. Nota 16

Página duzentos e noventa e seis

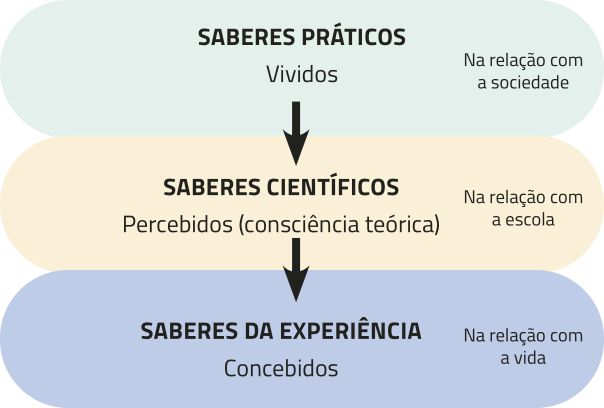

Os conhecimentos desenvolvidos nas aulas de Educação Física devem, portanto, advir das relações de saberes de si, entre as pessoas e com o mundo Nota 17. A ampliação dos saberes relativos à cultura corporal de movimento, nesse contexto, passa pela superação da ssossiedade e da escola da informação. Sendo a informação apenas dados quê precisam sêr contextualizados, discutidos, refletidos e experienciados, tornando-se conhecimentos quê ressignificam os saberes Nota 18, os quais são entendidos como conhecimentos usados na relação com outros saberes da vida, como os saberes do mundo, dos outros e os saberes particulares Nota 19 Nota 20 – enquanto os saberes práticos são advindos de práticas quê não necessariamente dependem da escola, pois são saberes vivídos.

Todos adquirem conhecimentos sobre práticas corporais, principalmente as lúdicas, fora da escola. Não é preciso frequentar aulas de Educação Física para aprender a brincar de pega-pega, por exemplo. Praticam-se futeból, queimada, pega-pega, entre outras práticas corporais, a partir da relação com os saberes práticos vivídos. No entanto, as aulas de Educação Física, os professores dêêsse componente e suas práticas pedagógicas são necessários para quê os saberes práticos possam sêr confrontados com os saberes da escola, refletidos e debatidos com a rigorosidade científica, possibilitando aos estudantes perceber contextos, sentidos e significados antes não problematizados e adquirir consciência crítica. Dessa forma, não apenas se joga futeból, mas compreende-se o futeból como uma prática corporal quê, no interior da cultura corporal de movimento, é impregnada de sentidos e significados sociais e culturais quê podem levar facilmente à alienação e à reprodução de padrões de comportamento tanto dentro de campo – como jogadores – quanto fora dele – como sujeitos pertencentes a uma ssossiedade quê consome o futeból de inúmeras formas. Os saberes vivídos, agora percebidos, permitem novas relações entre saberes na/da vida, potencializando e gerando experiências Nota 21 Nota 22. Experiências são entendidas, aqui, não como vivências, mas como acontecimentos quê modificam os sujeitos Nota 23, os atravessam, os afetam, aumentando a potência de agir, gerando alegrias ativas Nota 24 e deixando marcas, como adverte Jorge Larrosa Nota 25, ou mesmo, de modo semelhante, Paulo Freire Nota 26. Já os saberes da experiência são saberes concebidos, não apenas racionalizados, mas experienciados e incorporados na perspectiva de um corpo inteiro indissociável da mente. A partir da escola, os saberes da experiência habilitam a ponte entre a tradição cultural herdada e a competência (conhecimento em situação) de contribuir crítica e criativamente para essa tradição, ao mesmo tempo em quê ela é vivida plenamente.

Desse modo, seguindo com o exemplo ilustrativo do futeból, na escola, ele se converte no futeból possível da escola e reverbera para fora dos seus muros, permitindo aos estudantes rever suas relações com o jôgo a partir de outras perspectivas, compreendendo, entre outras coisas, quê o jôgo de futeból reflete a ssossiedade e reproduz suas mazelas e suas virtudes. Essa construção de fluxo de saberes póde sêr visualizada no esquema ao lado.

Página duzentos e noventa e sete

Fica evidente, dessa forma, quê as aulas de Educação Física não devem possibilitar exclusivamente o desenvolvimento motor, ou mesmo apenas reflekções. Há necessidade de se viver experiências corporais totalizantes, quer jogando, quer pesquisando, na busca pelo confronto de saberes inseridos nas práticas corporais da cultura corporal de movimento, guiados pelo conhecimento pedagójikô organizado em um ambiente de aprendizagem mediado pelo professor ou pela professora.

O ambiente de aprendizagem é o espaço em quê se manifesta o processo de ensino, com base na gestão intencional do professor. Trata-se de seu local de ofício Nota 28, onde ele seleciona os conteúdos, estabelece os objetivos, sistematiza o planejamento, organiza a sessão de aula e avalia todo o processo. Na Educação Física, esse ambiente de aprendizagem deverá criar possibilidades de ensino aos estudantes, para quê se relacionem e aprendam com saberes sistematizados historicamente, permitindo-lhes acesso a conhecimentos produzidos ao longo dos muitos séculos da existência humana. Nesse momento, entra a didática, entendida como teoria do ensino, quê, assumindo uma perspectiva crítica Nota 29 Nota 30, irá subsidiar o trabalho de organização, sistematização, aplicação e avaliação em todo o processo de ensino-aprendizagem.

O ponto de partida didático-metodológico, então, é estabelecer quê os conteúdos da Educação Física sêjam desenvolvidos por meio de conhecimentos em situação, isto é, por meio de competências, entendidas como potências em ato, ou seja, conhecimentos em situação quê regulam os recursos – potencialidades – frente a diferentes contextos, na medida em quê se materializa a intenção na ação Nota 31. Isso não acontece necessariamente d fórma hierárquica e por etapas lineares; todo o desenvolvimento de conteúdos, a fim de gerar relação entre os saberes, deverá passar pelo crivo das competências de:

• CONHECER, ter contato com parte do quê foi produzido pela humanidade em meio ao seu desenvolvimento cultural e social, delimitado pela cultura corporal de movimento;

• CONTEXTUALIZAR todos esses conhecimentos, relacioná-los aos momentos e à razão de sua produção (quer no passado, quer no presente);

• PROBLEMATIZAR os conhecimentos, criticando-os e colocando-os em perspectiva dialógica, à luz de um debate democrático;

• EXPERIENCIAR os conhecimentos como práticas corporais, afetando e sêndo afetados por eles, subvertendo a racionalização apenas is-tática pela aprendizagem crítica ativa, em movimento;

• RESSIGNIFICAR conhecimentos, perspectivando incorporá-los criticamente como saberes concebidos aos respectivos cotidianos, almejando protagonismo e identidade.

Pedagogia do jôgo e cultura corporal de movimento

Nas aulas de Educação Física, a organização e a operacionalização das ações visam não apenas à assimilação de saberes pertencentes à cultura corporal de movimento, mas também construir novas relações com eles. Essas novas relações de saberes se estabelecem, na maioria das vezes, jogando.

De modo a construir uma abordagem teórico-prática para a Educação Física, materializando e operacionalizando a proposta didático-metodológica quê privilegia o jôgo e o trabalho e constituindo uma pedagogia do jôgo, é necessário entender o quê é jôgo, diferenciando o fenômeno jôgo do “objeto” cultural quê se denomina jôgo:

[…] O jôgo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da realidade, quê se manifesta, se concretiza, quando as pessoas praticam esportes, quando lutam, quando fazem ginástica, ou quando as crianças brincam. […] Nota 32

Página duzentos e noventa e oito

O fenômeno jôgo é complékso; nele, o ato (atitude) de jogar manifesta a intencionalidade do jogador. Logo, trata-se de uma ação corporal revelada por uma intenção no desenvolvimento do ato lúdico, impregnado pela liberdade de expressão entendida como o lúdico. Sendo assim, enquanto fenômeno, o jôgo é sentido por meio do quê se chama estado de jôgo, um afeto quê aumenta a potência de agir dos sujeitos e os coloca num estado de engajamento Nota 33 Nota 34. Já enquanto “objetos” culturais, os jogos são materializados nas práticas corporais quê perfazem a cultura corporal de movimento, criando condições propícias para o fenômeno jôgo se manifestar. Os esportes, as brincadeiras, as ginásticas, as lutas e demais manifestações da cultura corporal de movimento são, antes de tudo, jogos quê convivem e habitam em um ambiente de jôgo.

Ao enaltecer o potencial pedagójikô do jôgo, didaticamente se deve criar uma relação entre o ambiente de aprendizagem, quê se caracteriza pela organização do processo de ensino, e o ambiente de jôgo, no qual se manifesta o fenômeno lúdico, propiciando o desencadear de aprendizagens significativas.

Todavia, essa pedagogia do jôgo – em sua perspectiva operacional, didático-metodológica – não póde sêr confundida com uma “pedagogia do joguinho”, caracterizada pelo jogo-livre, muito menos sêr apropriada pelas ideias neoliberais de cunho mercadológico difundidas pela chamada gamificação e seus propagados jôgos-funcionais. A gamificação é uma usurpação do jogo pela lógica neoliberal, com fins utilitários de rendimento, aplicados a jogadores vistos como ingênuos.

Para gerar mais produtividade, o capitalismo da emoção também se apropía do jôgo […]. Ele “gamifica” o mundo do trabalho e a vida. O jôgo emocionaliza e até dramatiza o trabalho, criando assim mais motivassão. Através da rápida sensação de realização e do sistema de recompensas, o jôgo gera mais dêsempênho e rendimento. […] Nota 35

O jogo-livre, por meio de suas características – como o fim nele mesmo, o espontaneísmo e o prazer –, na visão do senso comum pedagójikô (principalmente entre os inatistas), possibilitaria por si só a aquisição de conhecimentos naturais. Nessa concepção, tanto o conhecimento quanto o jôgo seriam próprios da natureza dos sêres humanos, indicando quê esse conhecimento, em consonância com a necessidade de jogar, já se encontraria no interior dos sujeitos; logo, à escola caberia apenas possibilitar estímulos e tempo para quê dons e talentos aflorassem. Nesse sentido, a aula do jogo-livre é centrada no estudante, e seu objetivo está apenas no efeito proporcionado pêlos jogos: o prazer espontâneo e momentâneo. Nesse cenário, o professor passa a sêr apenas um “vigia” quê observa e cumpre suas funções burocráticas, cuja intervenção pedagógica se limita à oferta de materiais para quê os estudantes possam brincar livremente.

Já o jogo-funcional surge como uma abordagem neoliberal quê atribui ao jôgo um valor utilitário, tomando-o apenas como veículo para se aprender alguma coisa quê está além dele mesmo. Todavia, esse caráter funcionalista atribuído ao jôgo abriu caminho para concepções desenvolvimentistas quê, por meio do prazer gerado pelo jôgo, consideram, com a direção do professor, desenvolver por meio da imposição determinadas habilidades nos estudantes. É o ensino pelo jôgo. A aula centra-se no professor, quê a comanda organizando todos os jogos, oferecendo aos estudantes apenas a oportunidade de jogar; parte-se do princípio de quê, jogando da forma como o professor determinar, o estudante aprenderá, atingindo o objetivo da aula com prazer, devido à suposta presença da ludicidade. Nesse contexto,

[…] Uma atividade de aprendizagem, controlada pelo educador, toma o aspecto de brincadeira para seduzir a criança. Porém, a criança não toma a iniciativa da brincadeira nem tem o domínio de seu conteúdo e de seu desenvolvimento. O domínio pertence ao adulto, quê póde certificar-se do valor e do conteúdo didático transmitido dessa forma. Trata-se de utilizar o interêsse da criança a fim de desviá-la, de utilizá-la para uma boa causa. Compreendemos quê aí só existe brincadeira por analogia, por uma remota semelhança. Nota 36

Página duzentos e noventa e nove

Sendo assim, os estudantes não devem ir à escola apenas para jogar, muito menos devem sêr iludidos com o jogo-placebo, induzidos a aprender algo d fórma descontextualizada ou se viciando em um jôgo alienante, como adverte Célestin Freinet Nota 37. Partindo dos estudos sobre a teoria do jôgo nas Ciências Humanas Nota 38 Nota 39 Nota 40 e de suas implicações pedagógicas Nota 41, observa-se quê as duas abordagens de jôgo citadas não dão conta de resolver os problemas da educação – quiçá da Educação Física –, muito menos podem sêr a base de uma pedagogia do jôgo, pois elas não proporcionam condições para quê o ambiente de jôgo seja levado em consideração no processo dialógico de ensino-aprendizagem – essas propostas não levam em consideração as causas do jôgo, apenas o seu efeito.

Por meio das aulas de Educação Física, os estudantes necessitam trabalhar e viver plenamente o jôgo, imersos no ambiente de jôgo, aprendendo no jôgo, jogando com seus desejos em relação com os desejos dos outros, em situações contextualizadas e problematizadas no ambiente de aprendizagem.

sôb influência de Freinet Nota 42 Nota 43 Nota 44, pensador inserido no contexto das pedagogias libertárias, entende-se quê uma pedagogia do jôgo quê respeite os ambientes de aprendizagem e o ambiente de jôgo em interação deve se pautar no binômio jogo-trabalho. Dessa forma, no trabalho quê se configura imbricado no jogar, os jogos e demais atividades reflexivas e de pesquisa, as quais colocam os desafiados estudantes em movimento, oportuniza-se o conhecer, o contextualizar, o problematizar, o experienciar e o ressignificar das práticas corporais pertencentes à cultura corporal de movimento.

Essa é, aliás, a tarefa essencial da proposta didático-metodológica apresentada neste material: criar uma atmosféra de trabalho produtivo e formativo e, ao mesmo tempo, prever e preparar os saberes didático-metodológicos (pedagógicos) quê tornam esse trabalho acessível aos estudantes. Ou seja, construir um ambiente em quê o jôgo guarde as suas características essenciais (causas), concomitantemente à possibilidade de satisfação das necessidades de aprendizagem, as quais passam por agir, criar, interagir, interpretar, comunicar-se, expressar-se e avaliar-se Nota 45.

Ao pensar no binômio jogo-trabalho, o professor deve criar um ambiente para o jôgo, respeitando as características quê evidenciam o fenômeno jôgo e estabelecendo situações desafiadoras quê lévem em consideração as potencialidades dos estudantes, seus saberes práticos, vivídos, adquiridos em meio à cultura corporal de movimento. O docente deve assumir o papel de mediador e problematizador no processo, proporcionando as situações de efetiva necessidade dos saberes se relacionarem, concomitante à descentralização de muitas das decisões, permitindo a tomada de consciência das ações desenvolvidas nas aulas e aumentando o grau de comprometimento e responsabilidade dos estudantes no desenrolar do processo de aprendizagem.

Nesse contexto, no jogo-trabalho proporcionado, o professor confrontará os saberes práticos dos estudantes sobre a cultura corporal de movimento com os saberes científicos oportunizados no ambiente de aprendizagem, gerando consciência crítica à medida quê os saberes passam a sêr percebidos pêlos estudantes. Nessas relações de saberes práticos (vivídos) com os saberes científicos (percebidos), perspectivam-se os saberes da experiência, agora concebidos, em meio à consolidação e ao aprofundamento dos saberes concernentes à cultura corporal de movimento, potencializando o viver a vida emancipado.

Página trezentos

Não se póde deixar de destacar quê, nas aulas, também deve havêer o compromisso de enfatizar a compreensão das lógicas quê estão em pauta nos diferentes jogos quê configuram as práticas corporais, privilegiando o jogar em detrimento ao esportear Nota 46 principalmente quando algum dos jogos esportivos forem tematizados nas aulas. O jogar prima pela ética, ou seja, pelo desejo e pela vontade de quem joga, com base em suas potencialidades. Exemplo: joga-se futeból a partir de recursos e habilidades reconhecidos em si, os quais se aprimoram à medida quê se joga, trocando saberes com os outros (professor e demais jogadores). O esportear se estabelece pela moral, normatizando ações e movimentos, estabelecendo o dever de respeitá-la e tendo a responsabilidade de se adaptar a todo momento. Exemplo: joga-se o mesmo futeból, mas forçando-se a reproduzir padrões motores pré-estabelecidos quê, muitas vezes, têm de sêr dominados antes de começar o jôgo, sôbi o risco de exclusão caso não se obtenha sucesso ao reproduzir os modelos ditados externamente por quem regula o processo.

Nesse sentido, entende-se quê a execução de padrões de gestos técnicos não póde sêr o objetivo principal, pois, nos jogos esportivos, deve-se ensinar as técnicas mediante as circunstâncias táaticas, ou seja, a necessidade da técnica surge em decorrência das situações geradas pêlos jogos. Portanto, são as situações-problemas quê desencadeiam uma ação para a solução de uma necessidade do jôgo.

Por fim, todo o processo de desenvolvimento de uma pedagogia do jôgo quê privilegia o jogo-trabalho em suas práticas pedagógicas deve estimular a aproximação de pensamento e ação na relação de saberes da cultura corporal de movimento. Isso deve acontecer por meio da exploração das possibilidades de ensino nos jogos e da adequação dos jogos às potencialidades de aprendizagem dos estudantes, garantindo espaços para a criação e compartilhamento de novos jogos entre toda a turma – ou mesmo com outras turmas da escola –, almejando, também, ultrapassar os muros escolares, impactando a ssossiedade.

Educação Física na BNCC

A BNCC, em sua introdução, aponta um conjunto de competências gerais da Educação Básica quê se inter-relacionam e se desdobram para estruturar, ao longo dos segmentos da Educação Básica, as diferentes áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares.

Competências gerais da educação básica Nota 47

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma ssossiedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflekção, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos quê lévem ao entendimento mútuo.

Página trezentos e um

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação d fórma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e ezercêr protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências quê lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escôlhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns quê respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planêta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com auto crítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Entre as áreas do conhecimento comprometidas com esse conjunto de competências gerais, está a de Linguagens e suas Tecnologias, na qual se inscreve o componente curricular Educação Física. No segmento do Ensino Médio, essa área apresenta sete competências específicas.

Competências específicas de linguagens e suas tecnologias para o ensino médio Nota 48

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de pôdêr quê permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para ezercêr, com autonomia e colaboração, protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva, d fórma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista quê respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

Página trezentos e dois

A BNCC indica um trabalho pedagójikô no qual se entrelaçam o desenvolvimento das competências gerais previstas para a Educação Básica e das competências específicas da área de Linguagens e suas Tecnologias. Tal entrelace implica uma abordagem em quê se mobilizem conhecimentos, atitudes e valores em prol da participação crítica e ativa do estudante, nos diversos campos de atividade dos componentes da área.

Os textos e as atividades propostos nesta coleção contemplam esses princípios, oferecendo ao professor e à professora suporte para mapear o repertório quê os estudantes trazem para a sala de aula, e contribuem para quê se enfrente o desafio de explorá-los com grupos numerosos e diversos, visando selecionar procedimentos metodológicos quê respeitem os variados ritmos e necessidades dos “diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização” Nota 49.

Em termos práticos, a BNCC coloca foco no trabalho com as competências. Os conhecimentos (conceitos e procedimentos), em conjunto com as habilidades (que consistem na capacidade de aplicação dêêsses conhecimentos nas situações reais de uso), estimulam atitudes (mecanismos internos quê impulsionam a mobilização dos conhecimentos e habilidades) e valores (princípios subjacentes às práticas dos conhecimentos e habilidades, tais como o compromisso com os direitos humanos e a justiça social, ética e consciência ambiental).

Na coleção, as seções #PARAEXPLORAR e #NÓSNAPRÁTICA, por exemplo, ao articularem teoria e prática, conhecimentos científicos e cotidianos, oferecem condições aos estudantes para quê ezêrçam sua autonomia e vivenciem, no âmbito da cultura corporal de movimento e de kestões relacionadas a ela, experiências significativas e situadas quê favoreçam o enriquecimento cultural e as práticas cidadâms, atendendo às demandas próprias da vida cotidiana e do mundo do trabalho. No Capítulo 2 – Práticas corporais, preconceito e discriminação da Unidade 5 – Ética e cidadania nas práticas corporais, por exemplo, a seção #PARAEXPLORAR propõe a investigação, em duplas, de exemplos de instrumentalização social das práticas corporais ao longo da história; já a seção #NÓSNAPRÁTICA propõe a criação e remidiação, em grupos, de campanhas antirracismo nas práticas corporais.

Ao trabalhar as habilidades vinculadas às competências específicas, o professor e a professora abrem caminho para o desenvolvimento do pensamento autônomo, comprometido com princípios éticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O trabalho com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores requer uma abordagem interdisciplinar, de modo a permitir a exploração conjunta de temas multifacetados, como a discriminação racial e de gênero ou os impactos das rêdes sociais e da mídia na reprodução de padrões e estereótipos corporais, favorecendo a ampliação do repertório cultural dos estudantes e instrumentalizando-os para se posicionarem com autonomia e protagonismo acerca de temas quê lhes sêjam significativos, nos diversos campos de atuação social.

Linguagens e suas Tecnologias, Educação Física e interdisciplinaridade

Cada uma das sete competências específicas da área de Linguagens e suas Tecnologias tem um conjunto de habilidades atreladas a elas, quê devem sêr trabalhadas em articulação com o desenvolvimento de atitudes e valores. A competência específica 5, em especial, define as aprendizagens relativas às especificidades da Educação Física no âmbito da área de Linguagens e suas Tecnologias, por meio de três habilidades quê contemplam os saberes historicamente construídos nesse componente, a saber:

Página trezentos e três

• (EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais d fórma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças.

• (EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de pôdêr presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos.

• (EM13LGG503) Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. Nota 50

As dinâmicas do componente curricular Educação Física, no entanto, não excluem o trabalho com as habilidades relacionadas às demais competências. Pelo contrário, a conjunção dos componentes da área pressupõe uma perspectiva abrangente, transversal e integradora dos saberes ligados às práticas de linguagem, dentre os quais se inserem as práticas corporais. A área de Linguagens e suas Tecnologias, portanto, é constitutivamente interdisciplinar.

Na coleção, essa interdisciplinaridade se constrói por meio da seleção de textos, das temáticas, nas diversas proposições de atividades práticas, nos estudos teóricos etc. Se é verdade a ideia de quê o indivíduo se constitui na e pela linguagem, pode-se afirmar quê essa área não só perpassa pela construção de todos os saberes (mesmo daqueles quê lançam mão de outras linguagens em sua construção, como os componentes curriculares das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias) como também faz parte da própria construção do indivíduo, de sua identidade e de sua alteridade, se concorda-se com o fato de quê a identidade é construída na interação com o outro.

A Educação Física póde se articular, na escola, na organização de um projeto integrado e interdisciplinar com os demais componentes, almejando desenvolver a consciência sobre a experiência humana e a autonomia, por meio de práticas corporais variadas. A interdisciplinaridade, então, deve sêr entendida pela perspectiva da complexidade. O desafio interdisciplinar é compreender as tramas dos conhecimentos quê são tecídos juntos Nota 51 Nota 52, ou seja, a problematização dos temas da Educação Física se dá em relação dialógica com os conhecimentos dos demais componentes curriculares.

Isso é o quê se demonstra mais destacadamente nas ocorrências da seção Integrando com… desta obra. Na Unidade 3 – Saúde e bem-estar, por exemplo, a Educação Física dialoga com as áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ao abordar a saúde física da pessoa idosa. Já na Unidade 4 – Corpo e ocupação da cidade, o diálogo é estabelecido com os componentes curriculares História e Língua Inglesa ao analisar e refletir sobre diferentes perspectivas e narrativas em relação a processos e eventos históricos, como as origens do basquete de rua.

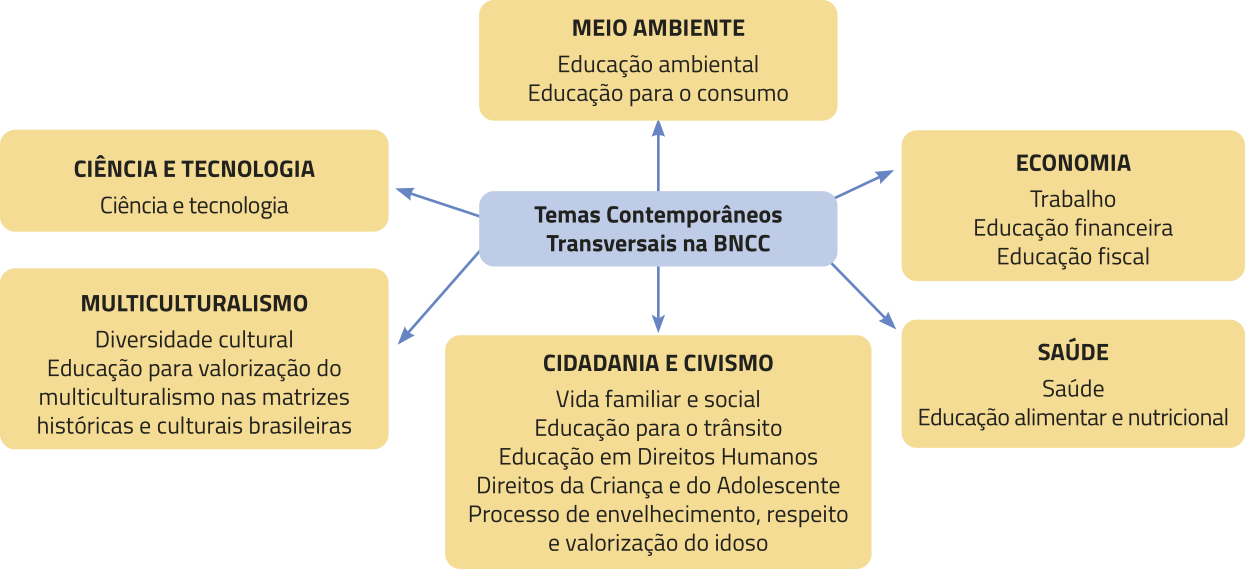

Temas contemporâneos transversais (TCTs)

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), previstos na BNCC, são organizados em macroáreas temáticas, a saber: Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania e Civismo, Multiculturalismo e Ciência e Tecnologia. Essas macroáreas objetivam possibilitar um conhecimento contextualizado, quê seja relevante para a formação dos estudantes, para quê eles atuem d fórma autônoma e crítica, contribuindo para a construção de uma ssossiedade mais justa, solidária e democrática.

Página trezentos e quatro

As macroáreas temáticas dos TCTs abarcam temas mais específicos, aqueles a quê nos referimos nesta coleção nas orientações específicas:

No âmbito da Educação Física, as manifestações da cultura corporal de movimento e suas dinâmicas histórica, social, cultural, política e econômica são terreno fértil e atravessado por diferentes TCTs, como se demonstra no desenvolvimento desta obra. Na Unidade 1 – Corpo, movimento e cultura, por exemplo, ao abordar aspectos dos jogos, das danças, das lutas e dos esportes coletivos enquanto manifestações culturais, evidencia-se o TCT Diversidade cultural; já na Unidade 8 – Corpo, mídia e cultura, destacam-se os TCTs Saúde e Educação em Direitos Humanos na abordagem e na problematização de padrões estéticos, transtôrnos alimentares, violência de gênero no esporte, diversidade e inclusão nas práticas corporais.

Esses e outros TCTs atravessam as propostas desenvolvidas nas outras sete unidades desta obra, num indicativo de quê sua concepção se estruturou em uma perspectiva quê contempla as temáticas emergentes no mundo contemporâneo, d fórma interdisciplinar e em diálogo com a realidade dos estudantes e as culturas juvenis.

Avaliação em Educação Física

A avaliação em Educação Física tem características e dificuldades comuns aos demais componentes curriculares. Por muito tempo, essa avaliação teve seu foco na aptidão física e técnica. O quê se propõe com esta coleção, no entanto, é quê cabe ao professor avaliar os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais das aprendizagens, d fórma processual, interativa e qualitativa.

Para isso, o professor póde fazer diagnósticos individuais e coletivos, considerar a capacidade de aprendizagem do estudante, e êste, com sua criticidade, se autoavaliar, de acôr-do com critérios preestabelecidos em conjunto com o professor. Essa avaliação deve ocorrer como um processo ao longo do ano letivo, recomendando-se quê não se reduza apenas a uma próva classificatória quê condensará, em poucas kestões, todo o conteúdo programático.

Página trezentos e cinco

Conforme Rodolfo Rozengardt,

A avaliação é um processo contínuo quê forma parte do processo de ensino e aprendizagem e, por sua vez, adqüire dimensões diferenciadas. Ou seja, lhe pertence e, ao mesmo tempo, póde separar-se em práticas e momentos específicos ou especializados. Como processo, tem fases quê intégram funções, momentos, instrumentos e carregam decisões particulares em relação à própria avaliação e à tarefa de ensino em sua totalidade.

[…]

A Educação Física se constitui numa área de conhecimento e seus conteúdos têm relevância cultural e validez social, formam parte dos valores significativos da cultura e seu conhecimento e disponibilidade por parte do aluno são parte de seus direitos de cidadão. […] O conhecimento do para quê e por quê se ensina, a possibilidade de desenvolver projetos próprios em conjunto com os professores e a avaliação do processo e seus resultados são direitos do aluno e revelam a necessidade de participar da própria formação. Nota 54

Ao longo do período letivo, portanto, todos os trabalhos propostos pelo próprio livro didático (discussões, produções, práticas etc.), entre outros tipos de trabalho combinados entre professor e estudantes, podem integrar a avaliação. Também podem variar as dinâmicas, propondo-se as feitas pêlos próprios estudantes, em grupos ou individualmente, num processo de autoavaliação, de modo quê aqui se trabalha também a atitude necessariamente respeitosa, construtiva e consequente para com o outro.

Modelos avaliativos e instrumentos de avaliação

A avaliação é um dos mais importantes instrumentos pedagógicos e, se aplicada e analisada de maneira coerente com os objetivos traçados, póde trazer informações valiosas quê auxiliam tanto o professor – a obtêr os resultados do seu trabalho – quanto os estudantes –a observar o próprio desenvolvimento.

Assim como em outros componentes curriculares, na Educação Física, a avaliação permite analisar se os objetivos de aprendizagem traçados no planejamento foram alcançados. Para isso, é possível recorrer a diferentes modelos avaliativos, conforme descrito no qüadro a seguir.

Modelo avaliativo |

Objetivo Nota 55 |

|---|---|

Diagnóstico |

Analisar os conhecimentos prévios e o repertório do estudante e/ou da turma, a fim de obtêr informações fundamentais para o desenvolvimento dos planos de ação. |

Somativo |

Identificar o grau de domínio das aprendizagens dos estudantes ao final de um período predeterminado. |

Formativo |

Mensurar as aprendizagens ao longo do processo, fornecendo dados quê auxiliam o professor em possíveis ajustes de rota no planejamento. |

Comparativo |

Comparar o domínio de aprendizagens do estudante antes e depois de determinado período (como uma aula) ou trabalho. |

Página trezentos e seis

Há, ainda, o chamado modelo ipsativo, quê muito se assemelha ao comparativo e se vincula essencialmente ao modelo formativo.

É geralmente reconhecido quê avaliação formativa tem uma dupla natureza. É criterial quando as aprendizagens dos alunos se analisam em termos de critérios mais ou menos específicos, préviamente definidos, não sêndo assim comparadas com algum padrão ou norma. É ipsativa quando as aprendizagens dos alunos são analisadas tendo como referência os próprios alunos. Dito de outro modo, comparam-se os alunos consigo mesmos, tendo muitas vezes em conta aspectos tais como o esfôrço, o interêsse e os progressos alcançados. Nota 56

Para pôr esses diferentes modelos em prática, é possível recorrer a instrumentos como: debates, discussões, quêstionários, entrevistas e produções de textos, no caso do modelo diagnóstico; trabalhos de conclusão de etapas/projetos, no modelo somativo; trabalhos em grupo, autoavaliação, seminários, discussões em grupo, jogos e diário de aprendizagem, no modelo formativo; e diário de aprendizagem, relatórios e autoavaliação, no modelo comparativo. Observe-se quê há instrumentos que podem sêr mobilizados em mais de um modelo, o quê demonstra quê não se excluem, mas sim, concorrem para obtêr as informações sobre as aprendizagens dos estudantes.

Nesta obra, a estrutura do Livro do estudante possibilita desenvolver processos avaliativos de modo recorrente. As aberturas de unidade e de capítulos, por exemplo, podem sêr importantes momentos de avaliação diagnóstica; as atividades da subseção Pensar e compartilhar podem tanto propiciar momentos de avaliação diagnóstica quanto formativa, assim como as seções Integrando com…; já as seções #PARAEXPLORAR e #NÓSNAPRATICA, por meio de atividades de pesquisa, produção e prática, bem como em suas respectivas propostas de autoavaliação (que ocorrem sempre na etapa Avaliar), podem sêr momentos férteis para avaliações formativas, comparativas e somativas, a depender do período letivo e do planejamento docente.

É importante, nesse contexto, estabelecer com clareza os objetivos quê se pretende atingir em cada etapa do trabalho, além de critérios quê possam auxiliar o professor a observar o dêsempênho dos estudantes nas diferentes propostas. Isso póde sêr feito por meio de rubrícas.

A rubrica é um instrumento de avaliação quê póde sêr apresentado em forma de qüadro e/ou tabéla e é elaborada com base em critérios específicos sobre o quê se quêr avaliar. Tem como característica principal estabelecer um conjunto de critérios coerentes relacionados às atividades quê os estudantes realizam e quê geram níveis que ajudam a descrever o dêsempênho observado, promovendo, assim, uma melhor compreensão de quão próximo ou distante o estudante está em relação ao dêsempênho esperado.

As rubrícas são muito relevantes para o monitoramento da aprendizagem por permitirem a interpretação em relação ao progresso dos estudantes e a identificação de possíveis incompreensões quê precisam sêr (re)trabalhadas. Nota 57

Por meio de critérios objetivos, claros e explícitos, as rubrícas possibilitam melhorar a qualidade no quê se está avaliando e, por consequência, identificar níveis de conhecimento de estudantes de uma turma ou individualmente. Desta forma, os ajustes e as intervenções pedagógicas podem sêr realizados pelo docente com maior assertividade e personalizados para a turma ou o estudante.

No caso desta coleção, as rubrícas podem sêr feitas com base nos objetivos de cada unidade, apresentados nas Orientações específicas, nas habilidades da BNCC trabalhadas em cada seção e/ou nas competências desenvolvidas em cada capítulo ou unidade. Destaca-se quê é fundamental quê tanto os objetivos quanto os critérios de avaliação das aprendizagens sêjam compartilhados com os estudantes, quê podem, inclusive, participar dessa construção em diálogo com o professor.

Página trezentos e sete

Educação Física, culturas juvenis e formação integral cidadã

Quando se discorre sobre a cooperação e a competição na Educação Física escolar, também se deve elucidar quê um dos mais importantes mecanismos de ação dêêsses dois universos será dado pelo movimento humano, por meio das interações sociais por ele proporcionadas, manifestadas nas práticas corporais. Será nessas práticas, por meio de atividades cooperativas ou competitivas, quê o estudante poderá expressar sentimentos como alegria, prazer, tristeza, frustração e raiva. Mauro Betti, por sua vez, defende quê a inserção do estudante na prática corporal há de sêr plena se “é afetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizêr, é a integração de sua personalidade” Nota 58.

Aprender a conhecer, a fazer, a sêr e a conviver formam os quatro pilares da educação discutidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) Nota 59. Esses quatro pilares funcionam como alicerces no ensino dos estudantes-cidadãos, para impulsionar as habilidades não somente através de conteúdos didáticos, mas também por meio do envolvimento com projetos multidisciplinares relacionados a kestões sociais, esportivas, comunitárias, históricas ou a outros temas de interêsse, os quais estão para além dos muros escolares e são parte da vida familiar, social ou profissional.

A formação integral cidadã, nesta obra, é promovida organicamente por meio da seleção de temas, conhecimentos e práticas diversificados, quê contemplam as culturas juvenis e os interesses dos estudantes, além de kestões de gênero, raça, classe e orientação sexual emergentes na contemporaneidade. Esse trabalho é guiado por princípios voltados à superação de toda forma de violência, notadamente as manifestações de violência contra a mulher e o racismo estrutural, um traço da ssossiedade brasileira quê deve sêr considerado e compreendido em sua complexidade, sem banalizações.

A herança discriminatória da escravidão (todas as relações com base na ideia de inferioridade dos negros quê foram transmitidas) em conjunto com a falta de medidas e ações quê integrassem os negros e indígenas na ssossiedade, como políticas de assistência social ou de inclusão racial no mercado de trabalho, gerou o quê se entende por racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada na ssossiedade.

[…]

Vamos tentar simplificar. Em uma ssossiedade, como a brasileira, na qual as suas instituições (normas e padrões quê condicionam o comportamento dos indivíduos) foram criadas e consolidadas a partir de uma visão racista de mundo, temos quê a estrutura dessa ssossiedade possui o racismo como seu componente. Nota 60

Competências socioemocionais

No contexto da formação integral do estudante, destaca-se a abordagem das competências socioemocionais, quê, na BNCC, estão presentes em todas as competências gerais da Educação Básica – logo, a dimensão socioemocional subjaz todo o trabalho propôsto nesta obra com o componente Educação Física. Há, no entanto, propostas de reflekção e discussão mais destacadas no âmbito das competências socioemocionais, feitas no boxe PARA A VIDA, quê considera as cinco competências descritas na seção de Aprofundamentos

Página trezentos e oito

do Caderno de Práticas disponibilizado no sáiti da BNCC para fomentar a sua implementação. Essas cinco competências têm base no trabalho do The Collaborative for Academic, Social, ênd Emotional lãrnin (Casel) e são apresentadas a seguir.

Autoconsciência

Envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento.

Autogestão

Relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao contrôle de impulsos e à definição de metas.

Consciência social

Necessita do exercício da empatia, do colocar-se “no lugar dos outros”, respeitando a diversidade.

Habilidades de relacionamento

Relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, falar clara e objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada (ao búlin, por exemplo), solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso.

Tomada de dê-cisão responsável

Preconiza as escôlhas pessoais e as interações sociais de acôr-do com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma ssossiedade. Nota 61

Essas competências são trabalhadas em diálogo com assuntos e práticas corporais abordados na obra, estabelecendo relações com outras dimensões da vida do estudante. Na Unidade 2 – Corpo, movimento e identidade, por exemplo, o boxe PARA A VIDA, em sua primeira ocorrência, destaca as competências Consciência social e Habilidades de relacionamento, em diálogo com a prática do cabeçabol (jikunahati); já em sua segunda ocorrência, na mesma unidade, trabalha as competências Autoconsciência e consciência social, dialogando com a prática da luta maracá.

Pensamento computacional, argumentação e inferência

O pensamento computacional é um processo de resolução de problemas quê envolve a formulação de kestões quê vão além da simples programação ou do uso de computação plugada, com aparelhos, e englobam uma série de habilidades e práticas aplicáveis em diversas áreas do conhecimento.

De acôr-do com a BNCC, o pensamento computacional “envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, d fórma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos” Nota 62. Para quê se opere esse processo, há etapas quê devem sêr consideradas de acôr-do com o problema em face: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmo.

A decomposição consiste em dividir um problema complékso em partes menóres e mais manejáveis. Por exemplo: em vez de tentar programar um jôgo inteiro de uma vez, pode-se decompor em trabalhos menóres para criar personagens, desenvolver o cenário, estabelecer as regras do jôgo etc. A abstração demanda focar os aspectos essenciais de um problema, ignorando dêtálhes desnecessários. Por exemplo: ao criar um programa para calcular a média de notas, a abstração permitiria quê se ignorasse a complexidade de diferentes sistemas de pontuação e se focasse apenas no cálculo necessário. Já o reconhecimento de padrões implica identificar semelhanças ou padrões dentro dos problemas; quando se observa quê certos problemas têm partes similares, é possível aplicar soluções semelhantes, economizando tempo e esfôrço. O algoritmo, enfim, envolve testar e revisar soluções para garantir quê elas funcionem corretamente e sêjam otimizadas por meio de processos automatizados, com instruções e operações quê visam alcançar um objetivo específico.

Página trezentos e nove

O pensamento computacional é uma habilidade fundamental no século XXI, pois ajuda a desenvolver uma mentalidade crítica e estruturada, essencial para navegar no mundo digital e na resolução de problemas compléksos tanto em meio digital quanto analógico. Embora explicitamente descrito na área de Matemática e suas Tecnologias e na BNCC Computação Nota 63, o pensamento computacional perpassa tanto pela área de Linguagens e suas Tecnologias como por outras áreas do conhecimento, haja vista quê póde auxiliar no desenvolvimento de processos cognitivos como inferência, abstração, resolução de problemas, algoritmização, argumentação e inferenciação.

Retomando a argumentação como um dos focos desta coleção, reitera-se a importânssia da perspectiva dialógica adotada, considerando quê, no contexto da ssossiedade atual, imérsa na cultura digital (ainda quê não acessível a todos), é fundamental construir propostas pedagógicas quê articulem os conhecimentos escolares e os próprios das práticas digitais, de modo a propiciar condições para quê os estudantes não somente se apropriem d fórma técnica e crítica de recursos digitais, mas também participem, d fórma autônoma e protagonista, das múltiplas linguagens, na coexistência e convergência de mídias e discursos multissemióticos em diferentes campos de atuação social, demandas nas quais a argumentação é subjacente.

Ao longo do volume desta coleção, competências e habilidades relacionadas ao pensamento computacional podem sêr desenvolvidas por meio de atividades quê requeiram resolução de problemas quê envolvem tanto situações cotidianas quanto a elaboração de rotinas próprias do pensamento algorítmico. Isso acontece, por exemplo, na seção #PARAEXPLORAR do Capítulo 3 – Jogos digitais na Educação Física da Unidade 9 – Corpo, movimento e tecnologia, em quê os estudantes são estimulados a investigar a relação dos côlégas de outras turmas com os jogos digitais, demandando processos cognitivos do pensamento computacional para estruturar a côléta, a organização, a interpretação e a apresentação de dados quantitativos e qualitativos.

Outros textos e atividades da coleção favorécem, em situações quê englobam a natureza, a ssossiedade, a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento do pensamento computacional, à medida quê exploram, por exemplo: o raciocínio analítico, a côléta de dados e o reconhecimento de padrões para uma pesquisa; a abstração necessária para a elaboração de um roteiro para a produção de um projeto coletivo; a decomposição de uma atividade de produção discursiva em etapas; a realização de inferências, para compreender e interpretar d fórma crítica e reflexiva discursos e kestões a eles relacionadas; e a sequência investigativa, selecionando-se a representação de linguagem mais adequada para alcançar um posicionamento a respeito de um tema.

Favorecer o pensamento computacional pressupõe a formação de estudantes capazes de não apenas identificar as informações, mas, principalmente, participar ativamente de situações discursivas, utilizando as múltiplas linguagens (incluindo-se as das tecnologias digitais da informação e comunicação) para enfrentar desafios e refletir sobre si e o outro, o particular e o geral, o individual e o coletivo.

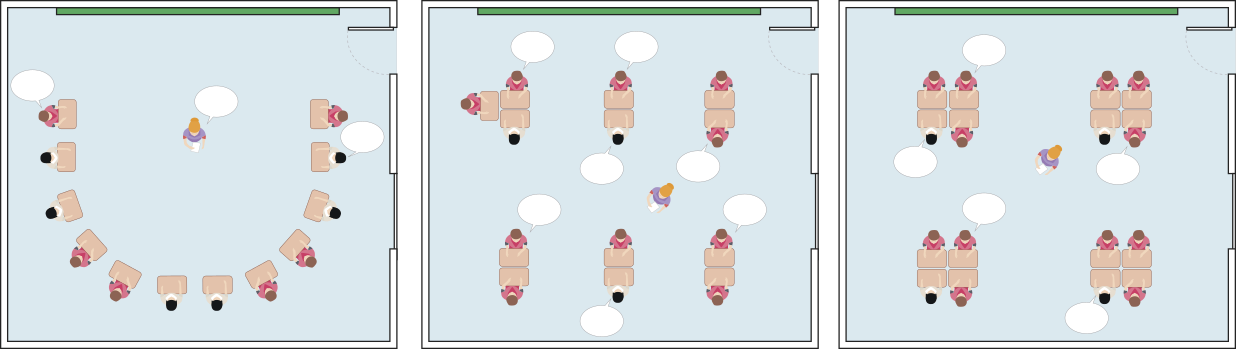

Organização dos espaços e metodologias ativas

Considerando os estudantes como protagonistas do processo de aprendizagem e agentes ativos na construção do conhecimento, produzido em rê-de e a partir de diferentes linguagens, faz-se necessário adotar novas pedagogias, em quê se abandone a premissa de quê há uma hierarquia em quê o professor é o detentor absoluto dos saberes, para quê a sala de aula e outros espaços de aprendizagem se tornem, de fato, mais democráticos.

O componente Educação Física favorece a exploração dos mais variados espaços, tanto intraescolares, como a quadra de esportes, a biblioteca, o pátio, o laboratório de informática, o anfiteatro etc., quanto extraescolares, como parques, praças e equipamentos culturais do entorno. Quando em sala de aula, no entanto, sugere-se ir além do modelo tradicional de carteiras enfileiradas e propor outros formatos, como a organização em meia-lua ou em círculo, em duplas ou trios, ou em grupos maiores, a fim de fomentar a interação entre os estudantes e entre eles e o professor.

Página trezentos e dez

Há muitos desafios relativos ao ensino e à aprendizagem atualmente. Muitos deles dizem respeito às dificuldades para motivar os estudantes e envolvê-los nesses processos. Além de explorar diferentes espaços e equipamentos, bem como formatos de organização, as chamadas metodologias ativas têm se mostrado estratégias importantes na promoção do engajamento e de uma posição ativa na aprendizagem por parte dos estudantes.

Com as metodologias ativas, os estudantes podem se dedicar, por exemplo, à resolução de problemas d fórma contextualizada; à realização de projetos de pesquisa quê dialoguem com os problemas da Educação Física e com a realidade dos estudantes; ao trabalho de campo; entre outras estratégias. A atuação dos professores, nesse contexto, se dá por meio da mediação e da facilitação dos processos envolvidos em cada proposta, quê, articulando teoria e prática, possibilitam quê os estudantes “aprendam fazendo”.

O trabalho de campo, em especial, é mais uma oportunidade para quê os estudantes tênham vivências fora do espaço da sala de aula e tênham contato com objetos e situações reais em quê possam aplicar os conceitos aprendidos. Isso póde acontecer por meio de projetos de pesquisa, em quê os estudantes podem selecionar temas de relevância e investigar os aspectos quê julgarem mais interessantes.

Nos diferentes contextos, propostas e formatos de organização, é importante garantir quê os estudantes também explorem a aprendizagem colaborativa, uma metodologia quê privilegia o desenvolvimento de trabalhos em grupo entre os estudantes em torno de um objetivo comum. Essa estratégia ainda possibilita quê os estudantes desenvolvam habilidades socioemocionais, como a empatia, a liderança, a tomada de dê-cisão responsável, a regulação das próprias emoções etc.

Estratégias de adaptação e inclusão

Uma educação inclusiva pressupõe a igualdade de oportunidades de aprendizagem para todas as pessoas. Nesse sentido, um planejamento quê seja inclusivo, idealmente, é universal, atende a todos e não demanda adaptações.

A inclusão representa um desafio nas escolas brasileiras, e isso não é diferente nas aulas de Educação Física. Para quê todos os estudantes sêjam acolhidos e respeitados em sua singularidade, é preciso quê o planejamento pedagójikô tenha uma perspectiva inclusiva, o quê inclui pensar o processo de aprendizagem e a estrutura física dos espaços, além da necessidade de garantir um ambiente plural e acolhedor para todos, conduzindo mediações e intervenções d fórma sensível e empática.

Qualquer atividade póde apresentar obstáculos para algum estudante, seja ele com deficiência, seja sem deficiência. Portanto, cabe à escola, como instituição, e ao professor, como um dos atores do processo de ensino e aprendizagem, diagnosticar as necessidades dos estudantes para construir o seu planejamento, contemplando tanto o desenvolvimento de aprendizagens quanto necessidades de acessibilidade, como: explorar diferentes linguagens e formas de comunicação em aulas expositivas e momentos de conversa; adaptar os materiais (por exemplo, se possível, utilizar bolas com guizos, diferentes pesos e medidas para facilitar a manipulação dêêsses

Página trezentos e onze

objetos); ampliar as possibilidades de escolha para a execução das tarefas propostas, incentivando quê decidam coletivamente as adaptações a serem feitas nos momentos das aulas, d fórma a incluir todos.

Em suma, é fundamental quê a Educação Física seja um espaço democrático, incluindo todas e todos os estudantes em suas atividades, reposicionando o seu planejamento para quê os estudantes com deficiências também possam experimentar e fruir das práticas corporais de maneira sensível, dentro da perspectiva da cultura corporal de movimento.

Organização de conteúdos e sugestão de cronogramas

Apoiando-se na necessidade de disponibilizar subsídios para a autonomia dos professores quê farão uso desta coleção, optou-se por organizá-la, como já afirmado no início dêste material, em unidades didáticas; essas unidades, por sua vez, estruturam-se em capítulos com seções, subseções e bókses de apôio.

A seguir, há uma sugestão de distribuição das unidades didáticas quê considera o Ensino Médio com duração de três anos, com possíveis arranjos em bimestres, trimestres e semestres. Trata-se de uma evolução sequencial sugerida; entretanto, as unidades da coleção podem sêr trabalhadas d fórma autônoma, o quê permite rearranjos não lineares. Nesse sentido, cabe ao professor adaptar o planejamento à realidade da rê-de em quê está inserido, da escola – considerando o projeto político-pedagógico – e de cada turma específica.

1º ano |

2º ano |

3º ano |

|---|---|---|

1º bim.: Unidade 1, Capítulos 1, 2 e 3 |

1º bim.: Unidade 4, Capítulos 1, 2 e 3 |

1º bim.: Unidade 7, Capítulos 1, 2 e 3 |

2º bim.: Unidade 1, Capítulo 4 e Unidade 2, Capítulos 1 e 2 |

2º bim.: Unidade 4, Capítulo 4 e Unidade 5, Capítulos 1 e 2 |

2º bim.: Unidade 7, Capítulo 4 e Unidade 8, Capítulos 1 e 2 |

3º bim.: Unidade 2, Capítulos 3 e 4 e Unidade 3, Capítulo 1 |

3º bim.: Unidade 5, Capítulos 3 e 4 e Unidade 6, Capítulo 1 |

3º bim.: Unidade 8, Capítulos 3 e 4 e Unidade 9, Capítulo 1 |

4º bim.: Unidade 3, Capítulos 2, 3 e 4 |

4º bim.: Unidade 6, Capítulos 2, 3 e 4 |

4º bim.: Unidade 9, Capítulos 2, 3 e 4 |

1º ano |

2º ano |

3º ano |

|---|---|---|

1º trim.: Unidade 1, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

1º trim.: Unidade 4, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

1º trim.: Unidade 7, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

2º trim.: Unidade 2, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

2º trim.: Unidade 5, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

2º trim.: Unidade 8, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

3º trim.: Unidade 3, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

3º trim.: Unidade 6, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

3º trim.: Unidade 9, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

1º ano |

2º ano |

3º ano |

|---|---|---|

1º sem.: Unidade 1, Capítulos 1, 2, 3 e 4 e Unidade 2, Capítulos 1 e 2 |

1º sem.: Unidade 4, Capítulos 1, 2, 3 e 4 e Unidade 5, Capítulos 1 e 2 |

1º sem.: Unidade 7, Capítulos 1, 2, 3 e 4 e Unidade 8, Capítulos 1 e 2 |

2º sem.: Unidade 2, Capítulos 3 e 4 e Unidade 3, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

2º sem.: Unidade 5, Capítulos 3 e 4 e Unidade 6, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

2º sem.: Unidade 8, Capítulos 3 e 4 e Unidade 9, Capítulos 1, 2, 3 e 4 |

Essa sugestão de cronogramas se materializa no qüadro programático do volume único quê compõe esta coleção, apresentado a seguir. Nele estão indicados, para cada unidade, os conteúdos principais dos respectivos capítulos.

Página trezentos e doze

Quadro programático – Volume único

Unidades / Capítulos |

Conteúdos |

|

|---|---|---|

1 – Corpo, movimento e cultura |

Capítulo 1 |

#PARALER – Jogos adaptados: fotografia de jôgo de futeból na rua; reportagem: “Tem jôgo quê lembre mais como é sêr criança do quê Bets na rua?”, de Paula Maciulevicius #PARAEXPLORAR – Futebol do seu jeito: pesquisa e experimentação de variações do futeból #NÓSNAPRÁTICA – jôgo de bets: planejamento e prática de bets Integrando com… Sociologia: Técnicas corporais |

Capítulo 2 |

#PARALER – Funk brasileiro: fotografia de encontro de passinho; reportagem: “Espetáculo #Passinho leva a dança urbana da periferia para os palcos”, de Redação Namu #PARAEXPLORAR – Danças e novos significados: pesquisa de danças brasileiras #NÓSNAPRÁTICA – Videoclipe de passos de funk: produção de videoclipe |

|

Capítulo 3 |

#PARALER – Capoeira: gravura: Jogar capoeira ou Danse de la guerre, de Johann Moritz Rugendas; crônica: “A Praça da Matriz e a Capoeira”, de Jeferson do Nascimento Machado #PARAEXPLORAR – Práticas corporais ressignificadas: apresentação em vídeo #NÓSNAPRÁTICA – Roda de capoeira: planejamento e prática de roda de capoeira |

|

Capítulo 4 |

#PARALER – Esporte e coletividade: fotografia de partida de vôlei; entrevista: “‘A missão de um verdadeiro líder é desenvolver pessoas’”, de Bernardo Rocha Rezende #PAREXPLORAR – Vôlei no Brasil: pesquisa e elaboração de playlist comentada de vídeos #NÓSNAPRÁTICA – Fundamentos e práticas do vôlei: experimentação de fundamentos do vôlei e prática de vôlei sentado |

|

2 – Corpo, movimento e identidade |

Capítulo 1 |

#PARALER – Indígenas e esportes: fotografia de indígenas enawenê-nawê pescando com arco e flecha; reportagem: “Uma arqueira indígena brasileira rumo à Olimpíada”, de Tobias Käufer #PARAEXPLORAR – Jogos e esportes indígenas pelo mundo: pesquisa e experimentação de jogos e esportes indígenas #NÓSNAPRÁTICA – Cabeçabol: jôgo de cabeçabol (jikunahati) |

Capítulo 2 |

#PARALER – Lutas tradicionais: fotografias de luta huka-huka e de roda de capoeira; reportagem: “Índios do Xingu montam competição de luta tradicional no centro de Brasília; vídeo”, de Marília Marques #PARAEXPLORAR – Cultura das lutas: pesquisa de lutas #NÓSNAPRÁTICA – Luta maracá: prática de luta maracá |

|

Capítulo 3 |

#PARALER – Danças tradicionais: fotografia de apresentação de catira; poema de cordel: “Quadrilha junina”, de Francisco Diniz #PARAEXPLORAR – Danças regionais: pesquisa e demonstração de danças regionais brasileiras #NÓSNAPRÁTICA – Xaxado: apresentação de xaxado Integrando com… Língua Portuguesa e ár-te: A dança no cordel e na xilogravura |

|

Capítulo 4 |

#PARALER – Atividade × inatividade: fotografias de próva de canoagem olímpica e de pescador em canoa; artigo de opinião: “Ai, quê preguiça”, de Drauzio varélla #PARAEXPLORAR – Habilidades físicas: pesquisa de habilidades físicas mobilizadas em esportes #NÓSNAPRÁTICA – Movimentos naturais: treinamento funcional |

|

Página trezentos e treze

3 – Saúde e bem-estar |

Capítulo 1 |

#PARALER – Prática de exercícios físicos: fotografias de aula de Educação Física, de prática de exercícios em academia ao ar livre e de prática de exercícios em academia em ambiente fechado; reportagem: “Por quê as mulheres estão desistindo de se exercitar? Pesquisa responde”, de Simone Blanes #PARAEXPLORAR – Ginástica aeróbica: pesquisa e experimentação de ginástica aeróbica #NÓSNAPRÁTICA – Calistenia: elaboração e prática de sequência de exercícios calistênicos Integrando com… Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Saúde física da pessoa idosa |

|---|---|---|

Capítulo 2 |

#paraler – Cuidar de si: cartum: “[Doutor, quêm eu sou?]”, de Duke; reportagem: “Práticas de promoção da saúde que estão mudando os hábitos de vida de um grupo de mulheres”, de Gerônimo Vicente Santos #PARAEXPLORAR – Ginásticas de conscientização corporal: pesquisa e experimentação de ginásticas de conscientização corporal #NÓSNAPRÁTICA – Ioga: prática de posturas de ioga |

|

Capítulo 3 |