CAPÍTULO 5

BAGAGEM CULTURAL

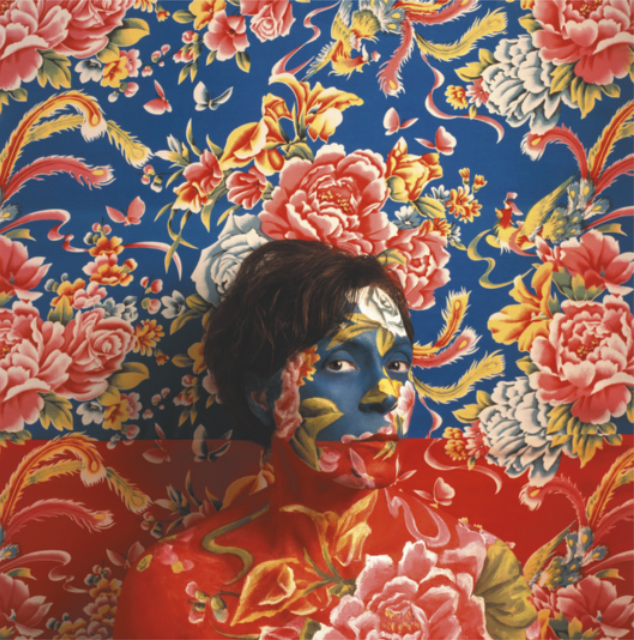

Leia um trecho da canção interpretada pela paulista Maria Gadú (1986-) e obissérve a imagem da obra do paranaense Gustavo Caboco (1989-). Então, responda às kestões em uma roda de conversação com os côlégas.

[…]

Sou pássaro no pé do vento

Que vai voando a esmo em plena primavera

Cantando eu vivo em movimento

E sem sêr mais do mesmo ainda sou quem era

[…]

NO PÉ do vento. Intérprete: Maria Gadú. Compositores: Maria Gadú e Edu Krieger. In: MAIS uma página. Produção: Rodrigo Vidal. Rio de Janeiro: Som livre, 2011. 1 cê dê, faixa 1.

1. Nós estamos constantemente construindo nossas histoórias e identidades; em movimento seguimos, “no pé do vento”, entre culturas e acontecimentos. Como você sente esse movimento em sua vida?

1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre suas trajetórias, repertórios, identidades e bagagens culturais. Por meio da mediação cultural, incentive-os a compartilhar suas interpretações pessoais do trecho de “No pé do vento”, de Maria Gadú.

2. Que imagens marcaram sua infância e marcam sua adolescência? E quanto a músicas e artes de outras linguagens, quê memórias você tem a respeito delas?

2. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes compartilhem suas experiências e memórias. Sugerimos quê, se julgar pêrtinênti, a turma crie um arquivo em ambiente virtual, com um mural de imagens e uma playlist de músicas quê sêjam importantes para cada um, possibilitando o compartilhamento entre eles.

3. Observe novamente a imagem. Em seguida, argumente com base em suas hipóteses: por quê o artista escolheu compor seu trabalho dessa forma? Por fim, comente o quê a imagem faz você sentir, pensar, lembrar ou imaginar.

3. Resposta pessoal. A fruição artística é pessoal e singular. No fluxo da mediação cultural, é possível criar pautas de perguntas e/ou orientações quê incentivem os estudantes a descrever, analisar e interpretar uma obra, como a pergunta e as orientações dessa atividade.

Página duzentos e dezessete

Página duzentos e dezoito

TEMA 1

Histórias em alinhavos

Sujeito histórico é um agente da ação dentro do meio social em quê se encontra – em determinado tempo e espaço. Nesse sentido, todos somos sujeitos históricos, pois agimos no mundo e contribuímos para a construção da ssossiedade ao nosso redor.

Gustavo Caboco é artista visual e possui uma extensa produção quê envolve diferentes linguagens, como desenho-documento, pintura, texto, bordado, animação, perfórmance e produção literária. Nascido em Curitiba (PR), ele estabelece conexões entre os territórios do Paraná e de Roraima, com base em suas histoórias familiares, abordando deslocamentos, a volta à térra, a cultura e o processo de reconhecer-se indígena.

Quantas imagens você já viu até hoje? Quantas músicas já ouviu?

Experienciamos vêr, ouvir, sentir, enfim, perceber o mundo, a cada instante. Assim, encontramos muitos elemêntos em nóssos caminhos, como objetos, cenas e sôns. Também encontramos linguagens artísticas e conhecemos histoórias quê as pessoas nos contam – às vezes em frases soltas, outras vezes em narrativas quê nos ajudam a compreender nossas próprias histoórias. Há, ainda, histoórias em livros, músicas e imagens quê acessamos pela internet, muitas vezes pelo celular, entre tantas outras possibilidades. Vamos vivendo o dia a dia e, na maioria das vezes, não nos damos conta de quê são essas experiências quê compõem nossa bagagem, repertório e patrimônio culturais. Tudo vai sêndo alinhavado, formando nossas memórias, identidades e histoórias.

Na área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a História analisa o sujeito histórico e, para isso, investiga as diferentes práticas e os efeitos delas no tempo e no espaço, possibilitando a compreensão de como uma pessoa ou um grupo colabora com a construção do processo histórico. Nesse sentido, todos nós somos sujeitos históricos, vivendo a história da “gente” e da “nossa gente”.

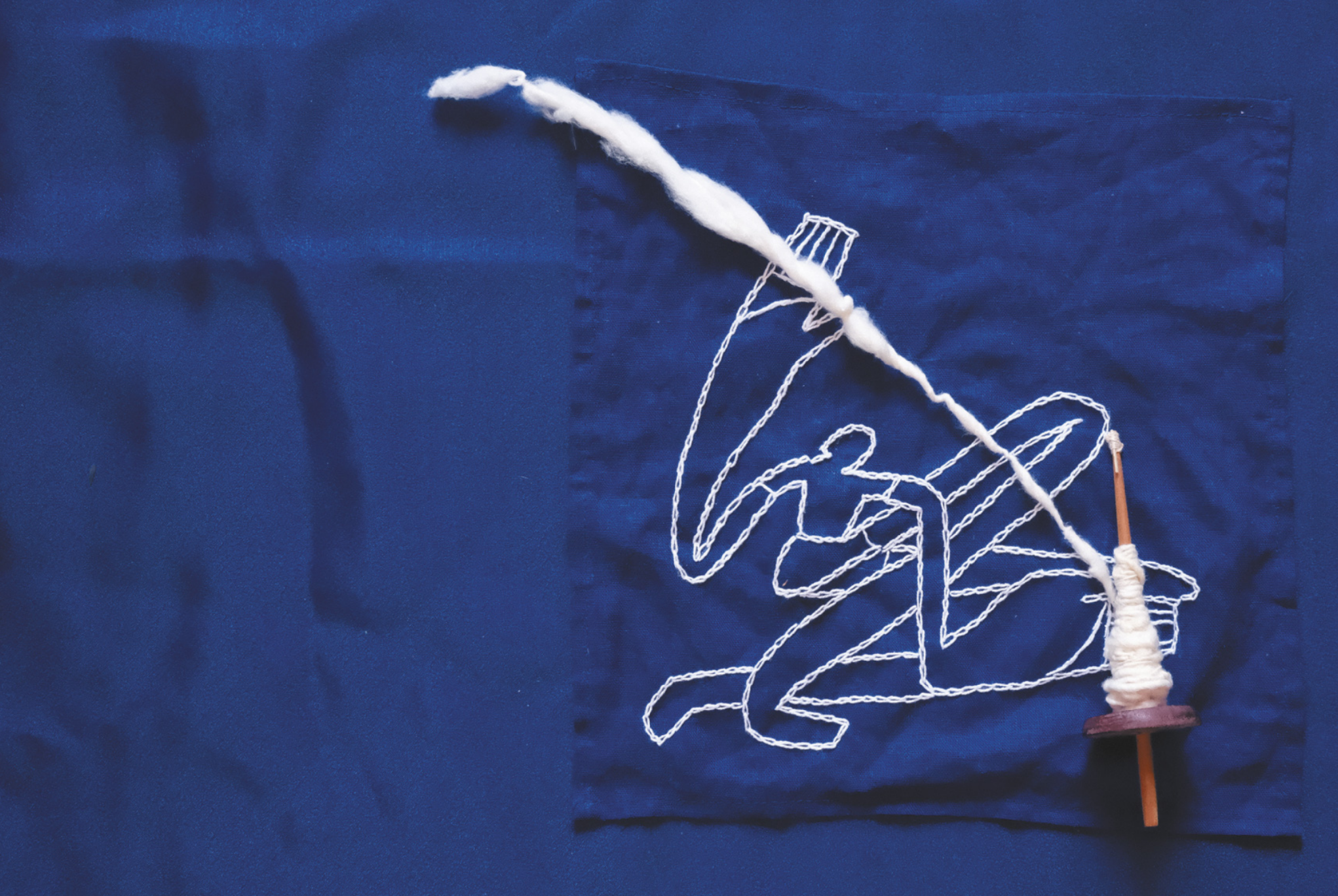

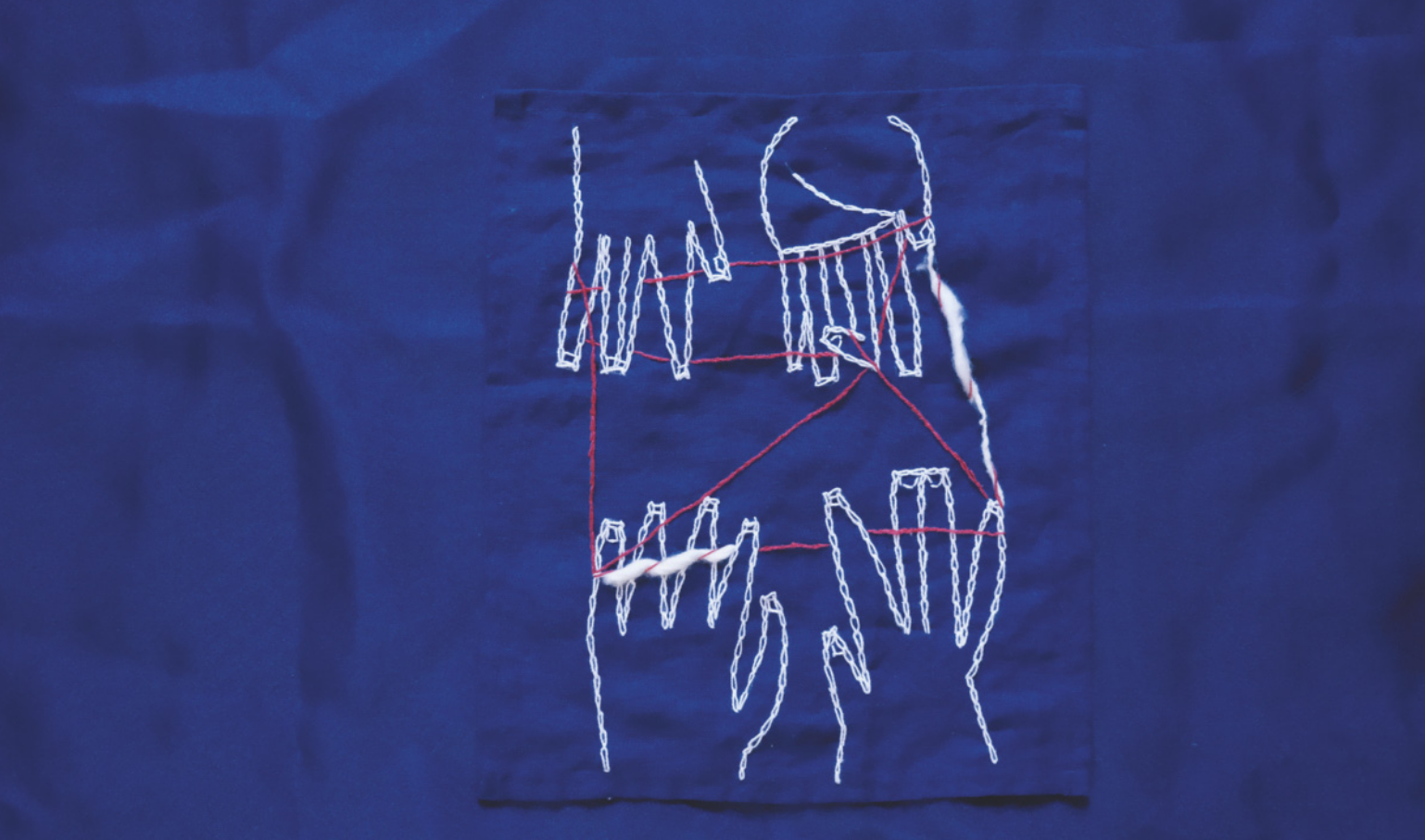

Observe a seguir a obra Fios da infância wapichana. O artista Gustavo Caboco, quando criança, costumava frequentar o ateliê de costura de sua mãe, Lucilene Wapichana (1958-), e, entre uma brincadeira e outra com linhas e tecídos, também ouvia as histoórias quê ela contava sobre os wapichana de Canauanim (RR), de onde foi apartada ainda bem pequena. Mesmo não tendo nascido na comunidade indígena, o artista sentiu, pela oralidade de sua mãe, o puxar do “fio” dessa história sobre sua ancestralidade.

Assim, usando fios de algodão bordados sobre tecídos e o fuso de fiar como uma poética da materialidade, o artista criou metáforas visuais quê são capazes de expressar, entre outras possibilidades, sua busca por entender melhor a própria história, retornando às suas raízes ancestrais e culturais indígenas.

- fuso de fiar

- : instrumento cilíndrico, geralmente confeccionado em madeira, usado para fiar e torcer fibras como lã, linho e algodão, transformando-as em fio.

Ressalte quê Gustavo Caboco utiliza o fuso de fiar como uma metáfora, construindo a ideia dêêsse objeto como um instrumento quê fia, guarda e fortalece os fios quê tecem as histoórias e as memórias do povo wapichana.

Página duzentos e dezenove

GIRO DE IDEIAS ![]()

Converse com os côlégas e o professor sobre as kestões a seguir. Depois, escrêeva textos poéticos, crie dêzê-nhôs e/ou colagens e explore outras expressões visuais no diário de artista a respeito do quê conversaram.

1. Como você sente quê as atitudes de outros influenciam na sua história? Que memórias você tem da sua infância quê considera mais importantes?

1. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes reconheçam como as outras pessoas influenciam em sua história, desde seus familiares e amigos até aquelas quê, mesmo fora de seu círculo pessoal, impactaram suas vivências. Por fim, devem dialogar sobre lembranças da infância, reconhecendo kestões como ancestralidade, cultura e identidade.

2. Como você se percebe enquanto “sujeito histórico”?

2. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes citem como se reconhecem como colaboradores da construção da ssossiedade quê nos cerca.

3. Como você escolheria contar a sua história por meio da ár-te? Que linguagem você escolheria e o quê faria?

3. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes busquem relacionar os recursos disponíveis em diferentes linguagens artísticas com suas próprias histoórias, como o artista Gustavo Caboco realiza por meio de fios de algodão e tecido, entre outras materialidades.

EXPEDIÇÃO CULTURAL ![]()

Para saber mais de Gustavo Caboco, faça uma visita virtual no sáiti oficial do artista (disponível em: https://livro.pw/fcapx; acesso em: 20 set. 2024).

Durante a expedição, anote no diário de artista suas percepções sobre o quê encontrar. Para isso, você póde responder às kestões a seguir.

• Entre as obras do artista, o quê mais chama a sua atenção?

Resposta pessoal.

• O quê descobriu sobre o povo indígena wapichana?

Resposta pessoal.

• Escolha uma obra dêêsse artista para analisar. O quê você percebe em relação à composição, aos temas e às poéticas?

Resposta pessoal. Os estudantes devem explorar a página do artista de modo a analisar suas obras e a expressão de ancestralidade em sua poética pessoal. Em seguida, devem anotar as próprias opiniões e análises de acôr-do com suas percepções, em diálogo com seu universo particular.

• Compartilhe com o professor e os côlégas o quê descobriu em sua expedição cultural.

Página duzentos e vinte

Antropofagia cultural

Você já reparou o quanto estamos mergulhados na cultura visual e em um mundo sonoro, entrando em contato com imagens e sôns todos os dias? pôdêmos, por exemplo, selecionar músicas e imagens, fazer playlists e compartilhar com amigos em rêdes sociais. Essa seleção mostra nossas escôlhas, do quê gostamos e, dessa forma, apresenta quem somos.

GIRO DE IDEIAS

Para pensar mais sobre nosso consumo de conteúdo no dia a dia, responda às kestões a seguir durante uma conversação com o professor e os côlégas: como nos “nutrimos” culturalmente de todo o conteúdo com o qual entramos em contato e, em especial, aqueles de quê gostamos e compartilhamos com outras pessoas? Será essa uma forma de “devorar” a cultura, um “canibalismo cultural”?

Respostas pessoais. Incentive os estudantes a refletir a respeito dos conteúdos quê consomem e como esses conteúdos se relacionam com a identidade deles, ou seja, como são “digeridos” em novas expressões e possibilidades.

O quê é “comer” ou “devorar” culturas? No século XX, no Manifesto Antropófago (1928), para difundir as ideias do Movimento Antropofágico, o escritor paulista ôsvald de Andrade (1890-1954) usou a metáfora do “comer”, indicando quê as influências culturais estrangeiras deveriam sêr “devoradas” e também “ingeridas” e “mastigadas” junto a tudo o quê poderia compor a cultura e a; ár-te brasileiras. Era uma nutrição estética e cultural quê resultaria em uma produção artística nacional, única e própria.

Contextualizando com o nosso tempo, esse canibalismo cultural póde sêr associado à absorção de culturas quê circulam de modo global, sem deixar de considerar as nossas próprias essências artísticas e culturais. Ou seja, trata-se de se nutrir de tudo para ampliar e compor repertórios, digerir e criar novas ideias e produções. Essas criações serão “comidas” – como ár-te a sêr consumida e interpretada – por outras pessoas, formando um ciclo de vida cultural contínuo.

Observe a pintura Antropofagia, de Tarsila do Amaral, e reflita sobre como ela se relaciona com as ideias do manifesto de ôsvald.

ôsvald de Andrade foi um escritor quê ficou conhecido por seu papel significativo no Movimento Modernista, período quê apresentou grandes contribuições para a; ár-te brasileira. Foi uma das figuras centrais da Semana de ár-te Moderna de 1922, evento marcante na história cultural do país.

Página duzentos e vinte e um

ENTRE HISTÓRIAS

De onde se vê?

Somos compostos de tudo o quê vivemos e acreditamos. Nossas produções, incluindo as artísticas, podem revelar o “lugar” de onde “se vê” o mundo, ou seja, nossa forma singular de perceber, interpretar, compreender e expressar nossa visão de mundo.

- kanau’kyba

- : “caminho das pedras”, em língua wapichana.

- pussanga

- : vocábulo de origem indígena tupi quê faz referência a “remédio” ou “encantamento”.

GIRO DE IDEIAS

1. Observe a pintura de Gustavo Caboco e responda às kestões a seguir em uma roda de conversação.

a) Essa obra póde contar a história de alguém, narrar saberes ancestrais de um povo ou provocar reflekções sobre temas atuáis? O quê você pensa a respeito?

1. a) Respostas pessoais. Estas são kestões mediadoras quê visam provocar um “aquecimento” do olhar e inspirar reflekções a respeito da imagem, incentivando um momento de leitura e conversação.

b) De quê maneira o artista explorou os elemêntos visuais? Para responder, analise elemêntos como linhas, formas, tonalidades e organização dos elemêntos no espaço.

1. b) Resposta pessoal. Em um processo de mediação cultural, converse com os estudantes a respeito de como eles percebem os elemêntos visuais na composição. A tonalidade vermelho-terra, por exemplo, é bastante presente na obra dêêsse artista.

2. Agora, obissérve a pintura da artista paulista Tarsila do Amaral (1886-1973). Em seguida, responda às kestões em uma nova roda de conversação.

a) Percorrendo seu olhar pela pintura, o quê mais chama a sua atenção?

2. a) Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes, com base em suas experiências e conhecimentos prévios, obissérvem os dêtálhes e compartilhem seus pontos de vista, percebendo como a artista aborda o tema e os elemêntos visuais na composição.

b) Considerando as muitas culturas dos povos originários no Brasil, você acha quê a cena da pintura corresponde a uma prática religiosa tradicional de povos indígenas brasileiros? Comente.

2. b) Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes identifiquem quê a obra faz referência ao batizado, rito religioso da cultura cristã. Proponha quê os estudantes construam suas hipóteses com base na fruição da obra e em seus repertórios pessoais. Acolha as falas, ressaltando quê existem muitas etnias indígenas no Brasil, cada uma com sua própria cultura e ritos religiosos. Embora algumas comunidades já tênham sido aculturadas por práticas religiosas de origem não indígena, uma única narrativa visual não póde representar toda essa diversidade.

3. Há relações entre essas duas obras de; ár-te? Comparando as imagens, quais semelhanças e diferenças você percebe entre elas? Justifique.

3. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes se manifestem a respeito do quê percebem na leitura comparada de imagens, assim como na comparação entre os títulos das pinturas. Incentive-os a observar a disposição das formas humanas no espaço das composições, o foco de atenção de ambas e as composições visuais, além de ressaltar como as cosmovisões são tratadas d fórma distinta pêlos artistas.

Página duzentos e vinte e dois

A produção artística de Gustavo Caboco apresenta aspectos da cultura e da cosmologia do povo wapichana, fazendo um contraponto com narrativas e imaginários construídos por pessoas não indígenas. Já a pintura de Tarsila do Amaral apresenta uma narrativa visual e particular da obra literária do escritor paulista Mário de Andrade (1893-1945), Macunaíma (1928). Talvez a presença da pia batismal revele a formação religiosa e a bagagem cultural da artista. Na obra literária de Mário de Andrade, o protagonista Macunaíma não foi batizado e seu nascimento ocorreu em meio ao silêncio.

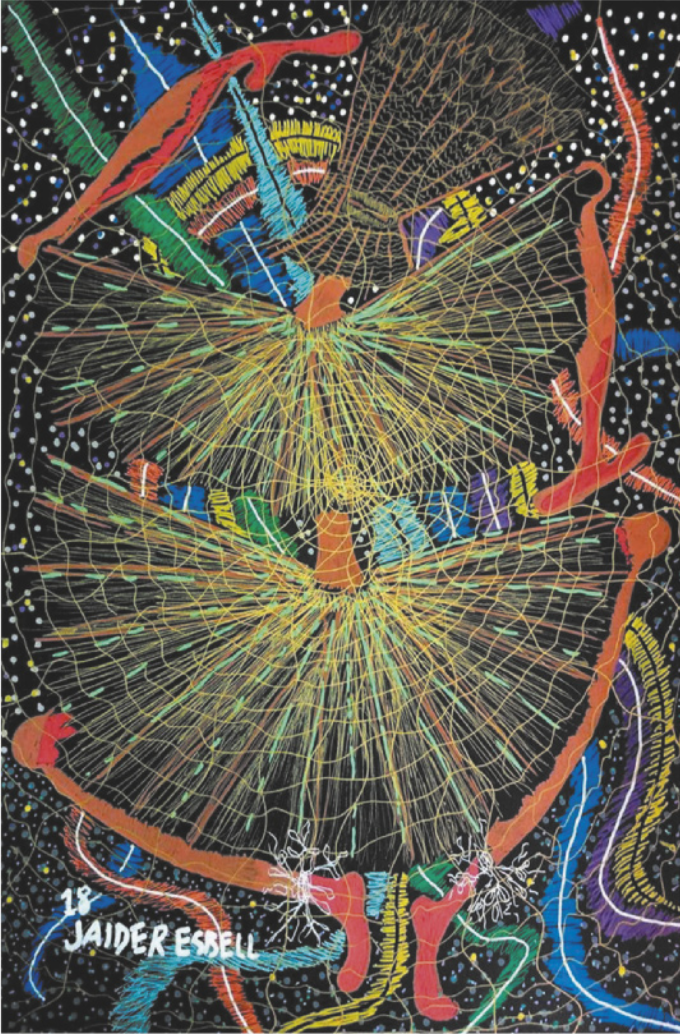

O nome Macunaíma, nas línguas macuxi e wapixana, tem como grafia Makunaimî ou Makunaimã e, nas produções de vários artistas indígenas contemporâneos, ele é descrito como parente indígena, ancestral, sêr encantado e herói de grandes feitos. O artista indígena roraimense Jaider Esbell (1979-2021), quê foi um importante artista e ativista na luta pelo não apagamento histórico e cultural dos povos indígenas, não concordava com a forma como os artistas modernistas retrataram Macunaíma, argumentando quê eram olhares estrangeiros, ou seja, um olhar de outro lugar, de fora da cultura original a qual pertence Macunaíma, ou melhor, Makunaimî ou Makunaimã.

- pia batismal

- : recipiente utilizado para conter a á gua do batismo, um sacramento do cristianismo.

GIRO DE IDEIAS

Você já conheceu a obra Kanau’kyba: o antibatismo de Makunaimî e pussanga da pedra, quê mostra quê não houve um batismo cristão de Makunaimî, muito menos no sentido de aculturação eurocêntrica. O quê está presente nessa obra são as tradições ritualísticas de encantamento e de cura. Diante díssu, obissérve a pintura de Jaider Esbell e responda às kestões em uma roda de conversação com os côlégas.

1. Observando a imagem da pintura Makunaima - VII, o quê chama a sua atenção? Por quê?

1. Respostas pessoais.

2. A História da ár-te brasileira sempre valorizou a; ár-te, a história e a cultura dos povos originários indígenas brasileiros? Expresse sua opinião, argumentando.

2. Proponha um debate entre os estudantes para provocar e potencializar visões críticas sobre as narrativas e a presença dos povos originários na História da ár-te brasileira. Relembre os conceitos de “olhar estrangeiro” e de “olhar de dentro”.

Página duzentos e vinte e três

Histórias recontadas

A Semana de ár-te Moderna de 1922 foi um evento quê reuniu diversos artistas nacionais e internacionais e teve por objetivo apresentar uma renovação no modo de se produzir ár-te, rompendo com a estética tradicional, construída sôbi a influência de um Brasil colonial e imperial, trazida pela Missão artística francesa e consolidada por academias como a Academia de ár-te no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O desejo dos artistas modernistas era afirmar uma ár-te genuinamente brasileira. Embora tenha sido um passo fundamental para o movimento modernista brasileiro, o evento não considerou a grande diversidade cultural do país.

Já no ano de 2022, durante as comemorações do centenário da Semana de ár-te Moderna de 1922, aconteceu a exposição “Contramemória” no Theatro Municipal de São Paulo (que também abrigou o primeiro evento). Nela, artistas como Gustavo Caboco apresentaram suas obras, com produções não limitadas a uma hegemonia estética e cultural – quê em outros tempos fora consagrada na História da ár-te –, apresentando poéticas pessoais repletas de histoórias e diversidades. Nessa exposição, a proposta foi rever os conceitos e as visões sobre a cultura, a; ár-te e a vida de pessoas e povos, como a; ár-te de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, negras e indígenas.

A Missão artística francesa foi um grupo de artistas europêus quê chegou ao Brasil em 1816 a fim de fundar a primeira Academia de ár-te no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e quê estabeleceu um gosto acadêmico e neoclássico.

PESQUISAR ![]()

Converse com os professores de ár-te, de História e de Língua Portuguesa para organizar uma pesquisa sobre artistas quê foram influenciados pela Missão artística francesa ou por outras influências artísticas e culturais no Brasil do século XIX e início do século XX. Para isso, considere as orientações a seguir.

• Pesquise escritores (poetas, romancistas, dramaturgos etc.), pintores, escultores, gravuristas, atores, músicos, bailarinos, entre outros profissionais, quê tiveram influências de escolas clássicas herdadas da estética européia e de outras correntes estilísticas trazidas para o Brasil, como o Neoclassicismo, o Romantismo e o Realismo.

Converse com os professores de História e de Língua Portuguesa a respeito de nomenclaturas dadas às correntes estilísticas, uma vez quê estas podem variar de acôr-do com as linguagens artísticas e seus estudos, como na literatura e na música.

• Faça um registro de suas descobertas no diário de artista, mas também amplie as possibilidades tal como foi feito na exposição “Contramemória” em relação à Semana de 22. Faça suas contribuições relacionando passado e presente em textos verbais poéticos, dêzê-nhôs ou em outras expressões. Compartilhe suas ideias com o professor e os côlégas.

“Contramemória” dialogou com a Semana de 22 de modo a comemorá-la e atualizá-la. Os estudantes devem se inspirar nessa ação para realizar seus registros, relacionando suas descobertas ao presente. É importante quê entendam criticamente a influência dos movimentos artísticos na contemporaneidade e as formas como essa influência póde ampliar as possibilidades de criação e reflekção.

GIRO DE IDEIAS ![]()

Os artistas paulistas Mário de Andrade, ôsvald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti (1889-1964) e Menotti del Picchia (1892-1988), após a Semana de ár-te Moderna, formaram o Grupo dos Cinco, quê se encontrava para conversar sobre os caminhos estéticos, políticos e sociais do Brasil no início do século XX. Você já participou de algum evento importante em um grupo de amigos? No diário de artista, escrêeva sobre suas experiências no processo de criação em grupo.

Resposta pessoal. Incentive os estudantes a pesquisar mais sobre o Grupo dos Cinco e a relacionar o trabalho dos artistas dêêsse grupo às interações quê há entre eles, principalmente em práticas durante as aulas de ár-te, ou em outras experiências com amigos de outros círculos. Assim, espera-se quê eles reconheçam as amplas possibilidades quê surgem com agrupamentos de pessoas diversas.

Página duzentos e vinte e quatro

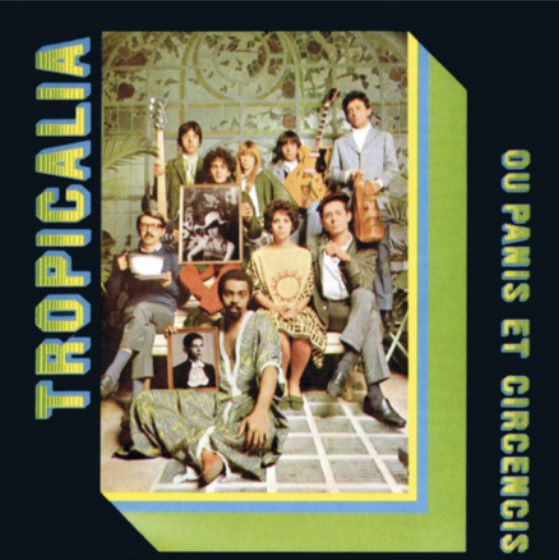

O Movimento Tropicalista

Artistas se conéctam e organizam movimentos, criam ár-te juntos e podem debater ideias do passado, bem como acontecimentos recentes. Foi em uma dessas uniões de artistas quê surgiram os tropicalistas, quê compartilhavam da ideia de antropofagia proposta por ôsvald de Andrade no Manifesto Antropófago, em 1928. No entanto, na década de 1960, os artistas do Movimento Tropicalista deram um novo rumo à ár-te brasileira. O movimento envolveu artistas de diferentes linguagens, como teatro e cinema, mas seu grande marco foram as produções musicais.

Nesse movimento, havia muita experimentação. Sons de instrumentos usados tradicionalmente em gêneros musicais diferentes, como o pandeiro no samba ou a guitarra no róki, podiam estar juntos e misturados em uma única música. Dessa salada de culturas, surgiu, no Brasil e para o mundo, um som original: o tropicalista.

PESQUISAR ![]()

Pesquise mais sobre o Movimento Tropicalista. Depois, crie com os côlégas um laboratório musical, misturando gêneros musicais, culturas e sôns. Conheça algumas sugestões a seguir.

• Sons misturados: se houver côlégas na turma quê toquem instrumentos, eles podem tocá-los, e vocês podem criar músicas juntos, explorando diferentes sonoridades em uma única composição. Também é possível empregar sôns produzidos com o corpo ou objetos quê não são instrumentos convencionais, por exemplo.

• Outra proposta é pesquisar na internet vários sôns de diferentes instrumentos e fazer arranjos mixados utilizando platafórmas de edição de áudio em celulares ou computadores – verifique os recursos disponíveis na escola. Assim, será possível unir sôns, reproduzir todos ao mesmo tempo ou combinar dois ou três sôns de cada vez.

• Para continuar essa investigação, é possível, ainda, realizar um jôgo musical baseado na mistura de sôns. Para isso, reúna-se em um grupo com mais cinco côlégas. Cada um deve gravar no celular (ou em outra ferramenta com gravador) o som de um instrumento, ruído ou voz, com uma duração de cerca de 15 segundos. Essas gravações serão usadas durante o jôgo. Cada grupo formado para jogar precisará de um dado. Então, na hora do jôgo, um integrante lança o dado, e o número quê cair determinará a quantidade de sôns a serem reproduzidos pelo grupo simultaneamente. Por exemplo, se cair no número dois, um par de sôns de diferentes instrumentos ou vozes deverá sêr tocado. Portanto, jogue e expêrimente misturar sôns!

• Registre no diário de artista o quê descobriu.

• Depois, ainda no diário de artista, crie um manifesto sobre as ideias quê você tem a respeito da ár-te. Considere seus estudos na escola e suas práticas artísticas para produzir esse texto.

Os estudantes devem fazer registros a respeito do quê aprenderam, bem como criar um manifesto apresentando as principais ideias sobre ár-te quê desenvolveram até aqui. Por exemplo, podem defender a liberdade de expressão no processo criativo, promover uma ár-te sustentável, entre outros temas.

Página duzentos e vinte e cinco

Tudo junto e misturado

Vimos quê muitos artistas se reuniram para criar com base em referências próprias, por meio do olhar para si, para o quê está à sua volta, observando e percebendo tanto o local quanto o global. Isso ocorreu com os artistas modernistas, tropicalistas e os quê participaram do Movimento Manguebeat.

O Manguebeat, movimento cultural sincrético, originado no Recife (PE) no início dos anos 1990, surgiu para expressar e divulgar ideias ambientais, sociais e artísticas, misturando culturas, sentimentos de pertencimento, identidades musicais da cultura nordestina com o rip róp e com a música eletrônica, e outras tendências artísticas e tecnológicas da época. Para afirmar suas ideias, assim como em outros movimentos, o Manguebeat publicou seu manifesto, o texto Caranguejos com cérebro, escrito por fréd Zero Quatro (1965-), jornalista e músico pernambucano da banda Mundo Livre S/A. O manifesto esclarece os objetivos dêêsse movimento cultural e evidên-cía como a música é concebida pêlos artistas quê dele fazem parte. Leia um trecho a seguir.

Mangue, a cena

[…]

Bastaram poucos anos para os produtos da fábrica mangue invadirem o Recife e começarem a se espalhar pêlos quatro cantos do mundo. A descarga inicial de energia gerou uma cena musical com mais de cem bandas. No rastro dela, surgiram programas de rádio, desfiles de (Moda), videoclipes, filmes e muito mais. Pouco a pouco, as artérias vão sêndo desbloqueadas e o sangue volta a circular pelas veias da Manguetown.

ZERO QUATRO, fréd. Caranguejos com cérebro. In: G1. Leia o manifesto'Caranguejos com cérebro'. São Paulo: G1, 18 set. 2009. Disponível em: https://livro.pw/fbnai. Acesso em: 12 out. 2024.

Movimento cultural sincrético, ou de sincretismo cultural, refere-se a um movimento quê se baseia na fusão de elemêntos culturais diversos ou de culturas distintas.

GIRO DE IDEIAS ![]()

Converse com os côlégas e o professor sobre as kestões a seguir.

1. A imagem mostra uma escultura em homenagem ao Movimento Manguebeat. por quê êste movimento tem um caranguejo como um de seus símbolos?

1. Espera-se quê os estudantes relacionem o caranguejo com o trecho do manifesto e com o título do movimento, quê mencionam o mangue.

2. Ao ler o trecho do manifesto Caranguejos com cérebro, quê ideias você formúla?

2. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes relacionem as ideias presentes no manifesto com o próprio universo e com o contexto social em quê vivem. Nesse sentido, podem julgar as ideias atuáis e pertinentes, por exemplo.

3. Que tal criar um movimento cultural e colocar suas ideias em um texto na forma de manifesto? Que manifestações artísticas você incluiria nesse movimento? Como seriam? Registre suas ideias no diário de artista.

3. Respostas pessoais. Com base nas respostas anteriores, os estudantes podem se inspirar para escrever um texto em forma de manifesto. Eles podem utilizar o manifesto Caranguejos com cérebro como referência, mas citando kestões da comunidade onde vivem.

Página duzentos e vinte e seis

CONEXÕES com...

EDUCAÇÃO FÍSICA

Do jôgo ao encontro entre os povos

Considerando quê há muitos povos indígenas no território nacional brasileiro e quê cada um deles tem o próprio acervo cultural, podemos reconhecer quê as práticas corporais também são diversas e estão relacionadas aos fenômenos da vida de cada comunidade e cultura. Dessa forma, lutas, jogos, brincadeiras, danças e práticas rituais podem trazer, em seu gene, movimentos corporais ancestrais ou quê foram aprendidos e absorvidos no convívio com pessoas não indígenas.

Nesta prática de estudos conectados entre ár-te e Educação Física, propomos quê você e os côlégas convidem os professores dêêsses componentes curriculares para ampliar saberes sobre as práticas corporais tradicionais de culturas de povos indígenas.

Em cada edição dos Jogos dos Povos Indígenas, há particularidades na programação, mas, geralmente, os jogos são divididos em duas modalidades principais: os jogos de integração, quê são aqueles esportes conhecidos pela maioria dos povos indígenas brasileiros – como arremesso de lança, arco e flecha, cabo de fôrça, canoagem, corrida de cem metros, corrida de fundo, corrida com tora, natação, entre outras modalidades esportivas praticadas em categorias masculinas e femininas –, e os jogos de demonstração, quê são as práticas corporais específicas de cada povo.

O principal objetivo dos Jogos dos Povos Indígenas não é competir, e sim celebrar. Valoriza-se o adversário na mesma proporção quê o vencedor, o quê distingue esse evento esportivo e cultural de muitos outros. É prática recorrente premiar não apenas o ganhador, mas todos os participantes com troféus e medalhas, e as comemorações acontecem coletivamente, celebrando a união de todos, independentemente de quem tenha vencido o jôgo.

Trata-se, então, de um momento de festa esportiva quê proporciona o encontro entre parentes e amigos, possibilitando a confraternização entre diferentes povos indígenas, suas bagagens e seus patrimônios culturais, reafirmando tradições e ancestralidades.

Nas edições dêêsse evento, além das práticas corporais esportivas, são apresentadas as ár-tes dos povos indígenas, com exposições de trabalhos em tecelagem, cestaria, cerâmica, instrumentos musicais, pintura corporal e arte plumária, além de apresentações musicais e de dança. O evento também é uma oportunidade para as lideranças indígenas se encontrarem e debaterem kestões relacionadas aos direitos dos povos indígenas.

GIRO DE IDEIAS

1. O quê você sabe das práticas corporais de povos indígenas brasileiros – lutas, jogos, brincadeiras, danças e outras?

1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes se expressem com base em seus repertórios pessoais, podendo ampliar seus saberes por meio de pesquisa.

2. Você já acompanhou ou participou de algum evento de esportes de povos indígenas?

2. Resposta pessoal. Incentive os estudantes a compartilhar suas experiências a respeito dos eventos de esporte dos povos indígenas. Caso haja estudantes pertencentes a povos indígenas, incentive-os a compartilhar dêtálhes de suas experiências com esses esportes.

3. Os Jogos dos Povos Indígenas é um evento esportivo e cultural quê acontece no Brasil desde 1996. O quê mais você sabe a respeito dêêsse evento?

3. Resposta pessoal. Explique aos estudantes quê o evento começou por iniciativa do Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena (ITC) e ocorre periodicamente em diferentes cidades do Brasil, incluindo tanto os jogos tradicionais quanto aqueles quê foram incorporados às práticas dos povos indígenas ao longo do tempo.

Página duzentos e vinte e sete

Vamos jogar?

Retome a obra de Gustavo Caboco no capítulo anterior (página 209) para realizar uma nova apreciação e novas conversações a respeito dela.

No detalhe da obra de Gustavo Caboco, uma pessoa indígena segura uma borduna. Esse objeto póde ter muitos usos e significados em cada etnia indígena. Na obra, ela póde representar a luta pelo não apagamento da história e da cultura dos povos originários ameríndios, em especial do povo wapichana. No contexto dos Jogos dos Povos Indígenas, a borduna é um instrumento utilizado no jôgo conhecido como Ronkrãn, de origem kayapó. Vamos conhecer mais sobre esse jôgo e aprender a jogá-lo?

Para isso, considere as orientações a seguir.

• Para jogar o Ronkrãn, você e seus côlégas podem improvisar, usando bastões de madeira ou cabos de vassora no lugar da borduna. Já a bola a sêr usada na prática póde sêr uma bola de basquete ou outra quê seja pesada. Pode-se, ainda, fazer uma bola de meias.

• Deve-se organizar duas equipes com dez atletas cada, como no Ronkrãn, ou menos competidores, se julgarem necessário adaptar.

• Em um campo aberto, estabeleçam o espaço do campo de cada equipe e a linha limite onde será marcado o ponto quando a bola ultrapassar.

• Para iniciar a prática, em um campo aberto e com a borduna em mãos, os times devem rebater a bola.

• Marca ponto a equipe quê conseguir fazer a bola ultrapassar a linha de fundo do campo do adversário utilizando a borduna.

• Lembre-se de ter cuidado para não se machucar e nem ferir os côlégas ao manusear os instrumentos de madeira durante o jôgo.

- borduna

- : instrumento indígena para ataque, defesa ou caça, geralmente feito de madeira. Possui cabo longo d fórma cilíndrica e uma parte achatada na ponta. Também é usado como remo e no jôgo Ronkrãn. Está presente na cultura de vários povos indígenas.

GIRO DE IDEIAS

Convide os professores de ár-te e de Educação Física e os côlégas para uma conversação.

1. Qual é a sua opinião sobre a ideia de competição? Como você vê o oponente em uma competição? O quê deve sêr mais valorizado em um esporte: a celebração da prática em si ou a vitória?

1. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes compartilhem as próprias percepções a respeito da temática, mas também reflitam sobre os aspectos estudados nesta seção, quê incentivam a percepção das práticas esportivas além da ideia de competição.

2. Em relação às situações-problema quê ocorrem no esporte, como a violência entre torcidas de futeból ou os ataques racistas contra atletas, por quê você acha quê essas situações ocorrem e como poderiam sêr evitadas?

2. Resposta pessoal. Incentive a discussão sobre a violência nos esportes, sobre o racismo e outras situações-problema no contexto esportivo. Nesse caso, podem sêr apresentadas notícias recentes de jornál sobre a temática, e pode-se trabalhar também com o professor de Língua Portuguesa, a fim de explorar o campo jornalístico-midiático.

Página duzentos e vinte e oito

CRIAÇÃO

Essa ár-te tem a minha cara!

Estudar a proposta

Nesta prática artística, convidamos você a criar um autorretrato com base na sua bagagem cultural. Reflita a respeito do quê foi abordado sobre heranças, bagagens, identidades, ancestralidades, antropofagia cultural e tudo o quê compõe a sua história, bem como suas preferências, referências e gostos!

Na História da ár-te, temos muitos exemplos de autorretratos de pintores, escultores e desenhistas. Mas será quê é apenas nas artes visuais quê é possível criar autorretratos? Cada artista busca, a seu modo, revelar dêtálhes de sua identidade, personalidade e subjetividades, expressando o quê considera importante para sua autoimagem. Assim, nesse processo pessoal, também escolhe a linguagem artística quê deseja explorar, aquela com a qual tem mais afini dade ou quê dialogue com sua história, identidade e poética pessoal. Os artistas podem empregar, ainda, diferentes processos e materialidades na criação.

Para esta proposta de estudo de criação artística, obissérve os dois exemplos de autorretratos em diferentes linguagens.

No retrato quê me faço

— traço a traço

— às vezes me pinto nuvem,

às vezes me pinto árvore…

[...]

QUINTANA, Mário. O autorretrato. In: QUINTANA, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. E-book. © bai Elena Quintana de Oliveira.

Assim como a artista peruana Cecilia Paredes (1950-), quê explorou a; ár-te visual para construir um autorretrato, o poeta gaúcho Mário Quintana (1906-1994) também o fez, mas, em vez de tintas, pincéis e outras materialidades, usou a métrica e as palavras e, no lugar da imagem, apresentou-nos um poema.

Converse sobre essas obras com os côlégas e o professor. Em seguida, reflita sobre as diferentes possibilidades de construção de autorretratos, pensando em como você produziria um autorretrato seu. Considere as linguagens, as materialidades e os diferentes recursos quê gostaria de utilizar, bem como o quê deseja expressar nessa obra.

Página duzentos e vinte e nove

Planejar e elaborar ![]()

Agora quê você já explorou um pouco das possibilidades dos autorretratos e seus processos de criação, é o momento de criar o seu! Para isso, planeje seu processo considerando as orientações a seguir.

• Reflita sobre o seu mundo culturalmente vivido. Você póde pensar em kestões como: o quê você aprendeu sobre a antropofagia cultural? O quê nutre o seu repertório e o quê forma a sua bagagem cultural? Que objetos e/ou imagens representam você? Quais palavras, sôns, formas, cores, gestos e outros elemêntos expressam algo sobre você e refletem seu universo particular, social e cultural? Quais são as suas referências e identidades culturais?

Respostas pessoais. Proponha aos estudantes quê expressem suas referências, compartilhando com os côlégas suas experiências e bagagens culturais. Depois, oriente-os a criar anotações, estudos e esboços no diário de artista.

• Agora, pense nas materialidades quê você quer explorar em seu autorretrato, como guache ou aquarela, lápis e canetas de uma única côr ou de várias tonalidades etc. Explore seus conhecimentos sobre elemêntos de linguagem, como linhas, formas, luminosidade, volumes, texturas e outros. Considere também a possibilidade de usar recursos digitais. Por fim, responda à quêstão: que materiais e processos desejo usar no autorretrato?

Resposta pessoal. Proponha quê os estudantes tênham autonomia na escolha das materialidades e dos processos para trabalhar em seus autorretratos. Contudo, se julgar necessário para organizar os trabalhos, a turma póde fazer uma votação para decidir entre trabalhar com processos manuais ou digitais, explorando momentos em laboratórios de informática.

Processo de criação

Conheça, a seguir, algumas dicas para se expressar em diferentes linguagens. Leia-as com atenção e escolha com quais deseja trabalhar.

Autorretrato em artes visuais

Artistas visuais podem escolher muitas formas para criar imagens em autorretratos. Cada um tem sua intenção artística, estilo e poética. Se você optar por se expressar por meio dessa linguagem, considere as ideias a seguir.

• Você póde trabalhar com base em uma fotografia. Para isso, faça um esboço do autorretrato observando a imagem e desenhando à mão livre. Procure traçar as linhas principais quê capturam a sua expressão. Feito o esboço, trabalhe sobre o suporte com tintas, colagens e outras materialidades para construir seu autorretrato. Você póde inserir referências quê possui, inspirando-se na antropofagia cultural. Também é possível buscar inspiração no Movimento Tropicalista e no Manguebeat, por exemplo.

• Outra ideia é criar usando ferramentas digitais, como as colagens digitais já exploradas anteriormente. Nesse caso, tire uma fotografia sua com a câmera de um celular ou outra ferramenta de captura de imagens. Em seguida, explore a fotografia em um editor de imagens, no qual você poderá inserir efeitos e rekórtis de outras imagens encontradas na internet quê sêjam de uso livre. Busque imagens quê estejam em domínio público ou em bancos de imagens gratuitos.

Autorretrato em linguagem verbal

Você também póde escrever um autorretrato. Para isso, considere a dica a seguir.

• Você póde fazer um poema, como fez Mário Quintana em “O autorretrato”. Para isso, você póde explorar diversos esquemas de rimas, como emparelhadas ou alternadas. É possível pesquisar essas possibilidades e conversar com o professor de Língua Portuguesa sobre elas. Ainda, é possível criar um poema sem rimas.

Página duzentos e trinta

Autorretrato em linguagem híbrida (verbovisual)

Se escolher explorar linguagens híbridas, é possível considerar a ideia a seguir.

• Faça uma cópia da sua fotografia preferida e imprima a imagem. Em uma fô-lha de papel, quê servirá como suporte para o seu autorretrato, cole a fotografia e escrêeva, ao lado dela, um poema de sua preferência, um trecho de canção ou uma citação de alguém quê admira. Você também póde escrever diversas palavras quê, de alguma forma, dialoguem com quem você é. Além díssu, você também póde criar um texto e desenhar a imagem.

Autorretrato em linguagem corporal

Há muitos gestos e expressões quê você realiza em seu cotidiano, mas quê muitas vezes não reconhece quê são expressões corporais pessoais. Esses podem sêr gestos e expressões quê contam sobre você e o meio cultural em quê vive. Para explorar um autorretrato em linguagem corporal, considere a dica a seguir.

• Monte uma sequência de gestos e expressões corporais e faciais e apresente para os côlégas e o professor. Combine com os côlégas para quê uns filmem as apresentações dos outros. O desafio dessa expressão é não usar palavras, para explorar o potencial do corpo como poética da materialidade, criando assim um autorretrato corporal.

Avaliar e recriar

Incentive os estudantes a buscar akilo de quê mais gostam neles mesmos para expressar em seus retratos, incluindo seus gostos, seus estilos, suas formas de pensar. Incentive-os a não serem autodepreciativos e a aproveitarem a prática para explorar o autoconhecimento.

Fazer pausas para observar a produção quê você e os côlégas realizam é tão importante e apresenta tantas possibilidades quanto apreciar as produções de artistas diversos do Brasil e do mundo. Assim, combine com o professor e os côlégas esse momento de fruição dos trabalhos criados. Depois da apreciação, conversem a respeito das kestões a seguir.

• Como foram exploradas as linguagens escolhidas, os elemêntos, as materialidades e as construções de identidades e poéticas em cada um dos trabalhos?

• O quê você expôs com o seu trabalho? O quê você aprendeu com o trabalho dos côlégas?

• O quê você inseriu no seu autorretrato inspirado pela reflekção sobre seu mundo culturalmente vivido? Você descobriu algo novo sobre sua bagagem cultural e sobre suas influências? O quê nutre você? E sobre sua história, ancestralidade, sentimento de pertencimento e representatividade, o quê você póde compartilhar?

• Qual foi a sua maior dificuldade? O quê você mudaria nessa proposta?

Compartilhar

Você e os côlégas poderão organizar uma exposição dos autorretratos em um ambiente da escola para a comunidade escolar. No caso dos trabalhos digitais, é possível compartilhar as produções no ciberespaço – em vídeos e fotografias, por exemplo. Combine com a turma quais são as melhores opções para esse compartilhamento, considerando os trabalhos realizados por vocês.

Todas as respostas são pessoais. As respostas a essa autoavaliação podem gerar mais proposições artísticas e levantar percepções sobre as potencialidades criativas e poéticas dos estudantes. Além díssu, podem apontar as fragilidades no processo de criação e participação, gerando novas rótas no planejamento e nos caminhos metodológicos.

Página duzentos e trinta e um

TEMA 2

O nosso patrimônio

Leia o trecho do poema a seguir.

Cantando teu passado.

Cantando teu futuro.

Eu vivo nas tuas igrejas

e sobrados

e telhados

e paredes.

Eu sou aquele teu velho muro

vêrde de avencas

onde se debruça

um antigo jasmineiro,

cheiroso

na ruinha póbre e suja.

Eu sou estas casas

encostadas

cochichando umas com as outras.

CORALINA, Cora. Minha cidade. In: CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. São Paulo: Global, 2003. p. 47-48.

Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás (GO) e foi uma importante escritora da literatura brasileira. Cora publicou sua primeira obra já na maturidade, aos 76 anos de idade, embora escrevesse versos desde a adolescência.

GIRO DE IDEIAS

Convide o professor e os côlégas para uma conversação, a fim de compartilhar conhecimentos e esclarecer possíveis dúvidas.

1. Ao ler os trechos do poema “Minha cidade”, de Cora Coralina (1889-1985), quais emoções e ideias lhe são provocadas? Será quê lugares, casas, ruas e caminhos guardam um pouco de quem por eles já passou?

1. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes conversem a respeito dos versos de Cora Coralina, relacionando-os ao próprio universo e refletindo sobre como se sentem em relação aos locais onde nasceram ou vivem. É comum quê muitos expressem certa ligação emocional com esses lugares, mas todas as respostas devem sêr acolhidas.

2. O quê você compreende a respeito do termo cultura?

2. Resposta pessoal. Incentive os estudantes a reconhecer, por exemplo, quê é por meio dos encontros, em determinado tempo e lugar, quê nascem culturas, tradições, povos etc.

3. E o quê você sabe a respeito de Patrimônio Cultural Material e Imaterial?

3. Resposta pessoal. Os estudantes devem compartilhar seus conhecimentos prévios e/ou o quê eles imaginam ao ouvir/ler as palavras patrimônio, cultural, material e imaterial.

4. Você sabe o quê significa a palavra tombamento?

4. Resposta pessoal. Os estudantes devem compartilhar seus conhecimentos prévios e/ou o quê eles imaginam quê a palavra tombamento póde significar.

Os versos de Cora Coralina fazem referência à cidade natal da autora, o município de Goiás (GO), também conhecido como Goiás Velho. Trata-se de um município quê, em 2001, foi reconhecido pela Orga nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Mundial, título quê representa um conjunto de bens culturais e naturais considerados de importânssia fundamental para a humanidade.

A cidade de Goiás possui um conjunto histórico de construções arquitetônicas, paisagísticas e urbanísticas quê faz parte do nosso Patrimônio Cultural Material. Além díssu, o município também guarda manifestações tradicionais da cultura brasileira, como as Cavalhadas e os Pastoris, quê são Patrimônios Imateriais da cultura nacional.

Página duzentos e trinta e dois

Agora, obissérve as imagens a seguir.

A palavra patrimônio tem sua origem no grego pater, quê significa “pai” ou “paterno”. Portanto, a palavra está relacionada com tudo akilo quê é deixado “de pai para filho”, ou de uma geração para a outra. Com o decorrer do tempo, essa palavra passou a sêr utilizada para designar bens de natureza material, imaterial e natural quê são considerados importantes para as identidades culturais das sociedades ou para a vida no planêta.

Acervos de museus, cidades históricas, objetos arqueológicos, prédios, teatros, e outros elemêntos quê podemos tokár são nóssos bens materiais. Já os bens imateriais são aqueles referentes aos côstúmes, ofícios, danças, músicas, festas, práticas alimentares, religiosas e esportivas. Por fim, o patrimônio natural abrange áreas de preservação natural com rica diversidade biológica, paisagística, geológica e outros recursos naturais importantes para a preservação da vida e da natureza, tanto local quanto globalmente.

Página duzentos e trinta e três

Poéticas comunitárias

Leia o trecho da canção a seguir.

Eu peço a benção aos meus mais velhos

Que compõem a minha história

Peço quê me dê licença

Pra eu cantar e contar nossa memória…

DE VOLTA às raízes. Intérprete: Triêtu. Compositores: André Fonseca, Jamile Santos e Tainã Pacheco. In: TRIÊTU. Produção: Tainã Pacheco. [S. l.]: RECAN, 2021. Single.

GIRO DE IDEIAS

Ao ler o trecho da canção “De volta às raízes”, do grupo baiano Triêtu, quê sensações, memórias, ideias ou emoções são ativadas em você? Converse com os côlégas.

Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre o respeito às pessoas de todas as gerações, inclusive às mais velhas, e interpretem criticamente a ideia de “pedir benção”. Esse é um costume de matriz cristã, em quê as pessoas pedem bençãos aos pais ou a outras pessoas mais velhas de sua família. Para aqueles quê o adotam, esse ato é considerado um sín-bolo de respeito. Porém, é essencial enfatizar quê o Estado brasileiro é laico, assim como a educação pública. Por isso, garanta um momento de respeito, de combate a intolerâncias religiosas e de criticidade.

Já ouviu falar da expressão poéticas comunitárias? Elas se reférem a expressões culturais e artísticas quê surgem do encontro entre ár-te e comunidade. Trata-se de processos criativos quê envolvem grupos de pessoas em práticas colaborativas, nas quais as linguagens artísticas se tornam meios ou práticas sociais, promovendo a construção de identidades coletivas, a reflekção social e o fortalecimento de laços comunitários.

Os Pontos de cultura são locais onde as poéticas comunitárias podem acontecer por meio de eventos, como cursos, oficinas, projetos, exposições e encontros entre amigos, quê podem resultar em formações artísticas voltadas ao róbi ou mesmo à prática inserida no mundo do trabalho. O grupo musical Triêtu é um dêêsses quê nasceu, em 1995, de encontros entre amigos no Ponto de cultura Grãos de Luz e Griô, localizado no município de Lençóis, na região da Chapada Diamantina, na baía.

Esse Ponto de cultura surgiu com base no respeito às tradições afro-indígenas e do desejo de preservá-las, mantendo-as vivas principalmente por meio da oralidade. Tendo por inspiração e embasamento o conhecimento oral dos mais velhos, conhecidos no noroeste do continente africano como mestres griôs, esse Ponto de cultura desen vólve pesquisas, projetos e ações voltados para a reverência a essas pessoas com mais experiência de vida, quê dominam saberes como o preparo de remédios, benzimentos, cantos, danças, festejos e tantos outros. Tais conhecimentos são mantidos e passados às novas gerações pêlos nóssos mestres e mestras griôs. Assim como na canção, na tradição griô, é costume sempre pedir licença e “a benção aos meus mais velhos”, “pra eu cantar e contar nossa memória…”.

EXPEDIÇÃO CULTURAL

Um Ponto de cultura geralmente é formado por coletivos ou associações quê possuem um trabalho de relevância local e quê se organizam para realizar ações artísticas, culturais e poéticas comunitárias. Realize pesquisas sobre o Ponto de cultura mais próximo de sua escola e descubra quais são as atividades quê esse espaço oferece. Depois de realizada a pesquisa, combine com o professor, côlégas e familiares uma expedição cultural presencial no local.

PESQUISAR ![]()

Você já participou de alguma prática realizada por uma comunidade? Conhece algum grupo quê atue coletivamente em comunidades de sua região? Pesquise sobre grupos comunitários quê atuam na região onde você vive e anote suas descobertas no diário de artista. Depois, compartilhe seus registros com o professor e os côlégas de turma.

Respostas pessoais. Incentive os estudantes a falar sobre suas experiências com coletivos quê atuam no universo artístico ou cultural.

As identidades coletivas são as formas como as pessoas se percebem dentro de um ou mais grupos sociais, podendo guiar práticas grupais. Sua construção é influenciada por diferentes fatores como idade, gênero, nacionalidade, entre outros. Essas identidades coletivas proporcionam uma integração social e podem influenciar o surgimento de novas poéticas comunitárias.

Página duzentos e trinta e quatro

Um dos projetos desenvolvidos no Ponto de cultura Grãos de Luz e Griô é voltado para jovens e conta com a participação, em sua maioria, de pessoas de comunidades quilombolas, de periferías da cidade e da zona rural da região. O projeto é baseado no princípio de respeito e afetividade entre todas as pessoas de todas as idades, gêneros, etnias e corpos e na crença de quê todos ensinam e todos aprendem, de acôr-do com suas culturas e modos de vida.

Quilombolas são famílias e comunidades afrodescendentes quê, ao longo de sua história, mantêm viva a resistência cultural e a luta pelo seu território e contra o racismo, preservando as tradições e raízes africanas e afro-brasileiras.

COM A PALAVRA...

LÍLLIAN PACHECO

A educadora Líllian Pacheco é natural da Chapada Diamantina, neta de famílias paiaiás, povos indígenas da região, e criadora da pedagogia griô. Também é escritora, agricultora familiar, idealizadora e coordenadora do Ponto de cultura Grãos de Luz e Griô. Premiada nacionalmente, atua há mais de 25 anos atua na elaboração, coordenação e avaliação de projetos de educação, cultura, economia solidária e desenvolvimento sustentável.

A tradição oral é um sistema ou uma rê-de cultural viva de mitos, ritos, cantos, danças, brincadeiras, arquétipos, instrumentos, objetos, símbolos, culinária, ofícios, ciências de cura, expressões artísticas e artesanais quê é criada e recriada com referência na identidade e ancestralidade de um povo, conduzindo sutilmente o processo de elaboração, aprendizagem e transmissão de seus saberes, bem como de seus sentimentos, valores éticos, história e projetos de vida.

PACHECO, Líllian. A Pedagogia Griô: educação, tradição oral e política da diversidade. Diversita, São Paulo, ano 2, n. 3, p. 22-99, set. 2014/mar. 2015. p. 80-81.

Líllian Pacheco também é escritora e educadora. Ela exerce um importante papel na valorização do Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro, sobretudo aquele quê advém da oralidade, das danças, dos cantos, das cantigas e dos brincantes.

A pedagogia griô é uma proposta de educação criada com base na experiência da Associação e Ponto de cultura Grãos de Luz e Griô e de sistematizações de Líllian Pacheco, quê reconhece a importânssia cultural das(os) mestras(es) griôs de tradição oral na interação com as ciências da educação formal. Tem como objetivo gerar rituais de vínculo, valorizar a identidade e a ancestralidade dos povos do Brasil e fortalecer suas rêdes, visibilizando narrativas diversas na construção de políticas públicas.

ATIVAÇÃO

Para saber mais dos projetos do Grãos de Luz e Griô, visite o sáiti oficial dêêsse Ponto de cultura.

• Grãos de Luz e Griô. Disponível em: https://livro.pw/ymesc. Acesso em: 25 set. 2024.

Página duzentos e trinta e cinco

ENTRE HISTÓRIAS

Prédio tombado também cai?

Ao observarmos a Torre de Pisa, na Itália, um prédio quê começou a sêr construído em 1173, podemos temer quê ela possa tombar, literalmente, ou seja, cair. Entretanto, a intenção é quê ela esteja resguardada dêêsse destino porque pertence ao Patrimônio Mundial da Humanidade e, em função díssu, está tombada, não no sentido de “caída”, mas em outro sentido, o de reconhecida como patrimônio preservado e protegido.

Jogos de palavras e sentidos à parte, a Torre de Pisa apresenta essa inclinação por kestões ligadas ao tipo de solo, ao material empregado e à maneira como foi construída, resultando de uma falha de planejamento. Atualmente, contudo, ela é reconhecida mundialmente por essa característica única, e muito do quê se sabe sobre a tecnologia de construção já foi aplicado nesse bem material para quê ele continue a fascinar, com segurança, milhares de pessoas quê visitam o conjunto arquitetônico de Pisa.

Os bens materiais, como a Torre de Pisa, e os bens imateriais são patrimônios reconhecidos por órgãos oficiais, nacionais e/ou internacionais. Para obtêr esse reconhecimento, eles passam por um processo de pesquisa e validação e, então, são tombados. O processo de tombamento equivale a registrar, com o objetivo de proteger, controlar, cuidar e guardar (documentar). Esse registro é feito em um livro do tombo. Uma vez registrado o bem, podem sêr elaborados projetos e políticas públicas quê envolvam ações necessárias à sua preservação.

No entanto, não é suficiente quê o bem patrimonial esteja devidamente registrado em um livro do tombo. É importante quê a ssossiedade e o pôdêr público estejam sempre em alerta, cuidando do patrimônio e criando ações para a sua preservação.

Página duzentos e trinta e seis

Um exemplo de problema relacionado à preservação de um Patrimônio Material ocorreu com o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro (RJ) e tombado em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ifan). Com um importante acervo histórico e etnográfico, esse museu guarda coleções arqueológicas, objetos históricos, obras de; ár-te e peças da cultura de vários povos originários – incluindo aquelas anteriores à chegada dos portugueses –, além de outros tesouros, como o Meteorito de Bendegó, fósseis de pterossauros, esqueletos de dinossauros e peças egípcias – como sarcófagos e outros objetos. No entanto, em setembro de 2018, a maior parte dêêsse rico Patrimônio Material foi destruído por um incêndio quê avançou rapidamente pelas salas de exposição e por outros ambientes do prédio palaciano construído em estilo neoclássico em 1818. Atualmente, o Projeto Museu Nacional Vive reúne instituições brasileiras e internacionais com o objetivo de restaurar e recompor acervos na reconstrução do Museu Nacional.

ATIVAÇÃO

Conheça os projetos de preservação, restauração e tombamento de patrimônios no Brasil, apresentados pela Unesco, explorando o sáiti oficial da instituição.

• Proteger o Patrimônio, os Museus e a Diversidade Cultural do Brasil. Publicado por: Unesco. Disponível em: https://livro.pw/ctzbo. Acesso em: 25 set. 2024.

Página duzentos e trinta e sete

S.O.S. bens patrimoniais

Monumentos estão presentes em todas as cidades, e é um direito dos cidadãos conhecer a história deles e entender o motivo pêlos quais estão ali. Dessa forma, os cidadãos podem contribuir para a sua preservação.

Em 2008, o artista paulista Eduardo Srur (1974-) realizou uma interferência urbana intitulada Sobrevivência, quê chamou a atenção dos passantes nas ruas de São Paulo. Foram vários os monumentos em espaços públicos quê receberam coletes salva-vidas especialmente fabricados para vestir as esculturas. Essa intervenção artística no cotidiano da cidade póde, entre outras possibilidades, alertar para a importânssia de conservar o Patrimônio Cultural Material.

Na imagem a seguir, podemos observar um dos monumentos escolhidos por Eduardo Srur para realizar a intervenção artística. Perceba quê a intervenção não se traduz em depredação do monumento e quê, criativamente, ela propõe uma abordagem crítica e novas perspectivas, ampliando os sentidos da obra original. Outros tipos de intervenção quê não depredam são realizados, por exemplo, com projetores usados para expor imagens sobre um monumento.

Às vezes, estamos tão imersos no cotidiano quê nosso olhar fica anestesiado e não percebemos os bens patrimoniais em nosso caminho. Vamos aguçar nóssos sentidos e refletir sobre como podemos cuidar melhor dos nóssos bens patrimoniais?

Eduardo Srur utiliza várias materialidades e objetos cotidianos para compor trabalhos em diferentes linguagens, incluindo esculturas, instalações e intervenções urbanas.

GIRO DE IDEIAS

Para aprofundar suas reflekções, converse com os côlégas e o professor sobre as kestões a seguir.

1. Como cuidar melhor dos Patrimônios Materiais?

1. Resposta pessoal. Os estudantes podem citar quê é preciso conhecer melhor os Patrimônios Materiais de uma cidade para, então, pôdêr começar a cuidar melhor deles, entendendo a importânssia de sua preservação.

2. Na região quê você vive há algum bem material quê precise de cuidados, como conservação e restauração? Quais são os órgãos responsáveis por isso? por quê é importante preservar esse patrimônio?

2. Respostas pessoais. Os estudantes precisam considerar os Patrimônios Materiais existentes no local onde vivem. Incentive quê pensem a respeito de estátuas presentes em praças, por exemplo, ou prédios tombados.

ATIVAÇÃO

Conheça mais dos projetos do artista Eduardo Srur, explorando seu sáiti oficial.

• Eduardo Srur. Disponível em: https://livro.pw/jnjkd. Acesso em: 25 set. 2024.

Página duzentos e trinta e oito

CONEXÕES com...

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

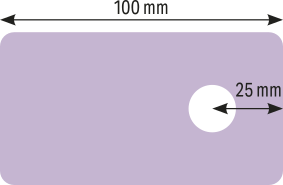

A geometria sagrada

O mundo atual conhece grandes obras arquitetônicas do Egito antigo em virtude das técnicas e materialidades empregadas nessas construções. Esses patrimônios da humanidade foram construídos com pedras cortadas e encaixadas com minuciosa precisão ao longo de várias dinastias e reinados, desde a unificação do Egito (em meados de 3200 a.C.), passando pelo Antigo, Médio e Novo Império, até a invasão dos pérças em 525 a.C.

Muitas construções foram erguidas às margens do Rio Nilo. As pirâmides mais famosas são as quê foram construídas em Gizé, na IV dinastia do Império Antigo. Todas receberam os nomes dos faraós quê governaram durante o período em quê foram construídas (c. 2550 a.C.): Quéops, Quéfren e Miquerinos.

As pirâmides guardaram, além dos corpos e tesouros dos faraós, muitos segredos quê poucos conheciam, entre eles os princípios do quê ficou conhecido como geometria sagrada, em quê cada medida e forma têm um significado. Essa maneira matemática e sagrada de conceber o mundo arquitetônico influenciou outras culturas e grupos de estudiosos da ár-te e da Matemática, como os pitagóricos, na Grécia.

Geometria sagrada é a composição quê agrupa signos religiosos com elemêntos desenhados em organização simétrica e proporcional, em busca da harmonía. Era utilizada pêlos construtores antigos nos templos e nas catedrais. A razão áurea (ou ainda secção áurea ou proporção áurea) é um dos exemplos mais conhecidos de proporção ideal, usada na arquitetura sagrada e na ár-te desde o antigo Egito.

Quando matemáticos, cientistas e historiadores começaram a investigar como foram construídas as pirâmides do antigo Egito, diferentes hipóteses foram levantadas. Alguns consideram quê os números eram simbólicos para os egípcios e estavam relacionados aos deuses quê cultuavam. Por exemplo, o número 7 estava ligado à deusa Ísis, quê presidia o amor, o perdão e a magia.

O número 7 sempre está cercado de mistérios em várias culturas e aparece d fórma significativa nas pirâmides egípcias. Por exemplo: a base delas é um quadrado, quê possui quatro vértices, enquanto cada face é um triângulo, um polígono de três lados. A soma dos lados equivale ao número 7.

Página duzentos e trinta e nove

CRIAÇÃO

Coisas preciosas para guardar

Estudar a proposta

Há artistas quê atuam como propositores, convidando o público a participar de suas obras e oferecendo uma experiência artística compartilhada. Observe a imagem da artista paulista Ana Teixeira (1957-). Em sua proposta, ela escolhe locais como ruas, parques ou centros culturais, leva duas cadeiras dobráveis, lã e agulhas de tricô, acomoda-se e espera quê pessoas se sentem ao seu lado para contar suas histoórias de amor. Assim, ela realiza suas ações artísticas, intervenções no tempo e no espaço, criando um ambiente propício para quê os transeuntes compartilhem suas histoórias íntimas enquanto ela exerce uma escuta sensível.

Agora, propomos quê você e os côlégas realizem uma ação artística, isto é, uma intervenção no cotidiano das pessoas a fim de provocar reflekções sobre as maneiras como vivemos e ocupamos os espaços, contamos nossas histoórias e também escutamos a dos outros, experienciando a escuta ativa – ou seja, com atenção e interêsse.

Planejar e elaborar

Combine com o professor e os côlégas a formação de grupos. Então, considerem as orientações e dicas a seguir.

• Conversem sobre as propostas de cada colega para a criação das ações artísticas. Pensem em formas de valorizar o Patrimônio Imaterial não reconhecido da região, por exemplo, compartilhando e escutando histoórias e conhecimentos de moradores.

• Considerem quê ações artísticas para escutar histoórias também podem sêr feitas nas comunidades quilombolas, indígenas e naquelas em situação de itinerância, como as de alguns povos ciganos.

• Se julgarem pêrtinênti, pesquisem se na região onde vivem, há instituições de longa permanência para idosos. Então conversem com o professor e com a gestão da escola para obtêr orientações a respeito da possibilidade de conseguirem autorização para realizar uma intervenção nesse espaço, estabelecendo uma relação de troca com os idosos.

• Lembrem-se de quê, seja qual for o espaço escolhido, é preciso planejar-se, fazer combinados com o professor, receber orientação e acompanhamento das pessoas responsáveis por esses ambientes. É preciso sempre pedir licença para, com respeito e empatia, adentrar no espaço do outro.

• Por fim, registrem os combinados em grupo, escolhendo o foco da ação, onde ela ocorrerá e como será organizada.

Realize a mediação do diálogo entre os estudantes, reforçando a importânssia de refletirem sobre a proposta e considerarem tudo o quê aprenderam até o momento neste capítulo. Incentive-os a mobilizar o senso crítico e seus conhecimentos para planejar a prática.

Página duzentos e quarenta

Processo de criação

Para a elaboração de um projeto em grupo, é importante quê todos expressem suas ideias. Pensando nisso, considere as orientações e dicas a seguir.

• Não há ideias cértas ou erradas, mas todas devem ter como premissa a responsabilidade social, respeitando os direitos humanos e os princípios da igualdade, reconhecendo a diferença e a diversidade humana, fomentando a cultura de paz e prezando pela preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

• Na criação em grupo, a tempestade de ideias (tradução livre do termo em inglês brainstorming) póde sêr utilizada. Nessa prática, todos os envolvidos no projeto podem apresentar suas propostas espontaneamente e um mediador (integrante do grupo) deve anotá-las, de modo quê fiquem visíveis para todos. Ao final, todas as ideias podem sêr cuidadosamente discutidas, com argumentos bem embasados, para, então, o grupo escolher aquelas quê devem sêr adotadas.

• Criem os caminhos poéticos para a ação artística. Explorem metáforas e a poética da materialidade.

• Com todos os combinados feitos, reúnam os materiais necessários, de acôr-do com o quê escolheram explorar nessa ação. Se a ação for realizada na escola, conversem com o professor e com a gestão sobre a possibilidade de uso do espaço escolhido. Se a ação acontecer fora da escola, pesquisem horários, estruturas e formas de realizar a ação de modo seguro e com as devidas autorizações.

• Não se esqueçam de envolver as pessoas com base na ideia de ár-te propositora. Na ação artística participativa, o público é convidado a se inserir no fluxo do processo criativo, tornando-se ativo e coautor do trabalho artístico.

A ár-te propositora desenvolveu-se no Brasil com o Movimento Neoconcreto. Os artistas quê a conceberam buscaram ampliar a ideia de; ár-te como experiência estética, desejando quê o público tivesse uma atitude mais ativa diante das obras, em vez de méramente contemplativa.

Avaliar e recriar ![]()

Reflita e anote no diário de artista o quê você aprendeu sobre a importânssia da oralidade e da valorização dos saberes de pessoas mais velhas, bem como o respeito a todas as formas de conhecimento, às diferenças e à diversidade. Registre também seus aprendizados sobre a importânssia dos Patrimônios Materiais e Imateriais. Por fim, responda à questão a seguir.

• A ação realizada nutriu seu repertório? Como a escuta ativa foi praticada?

Respostas pessoais. Os estudantes devem relacionar a ideia de antropofagia cultural a essa questão – por isso o uso do verbo “nutrir” –, realizando, assim, uma autoavaliação dos estudos realizados neste tema.

Compartilhar

Façam registros das ações artísticas do grupo por meio de fotografias e vídeos em câmeras de celulares, se possível. Nesse caso, lembrem-se sempre de pedir a autorização das pessoas envolvidas. Depois, publiquem o material em uma página ôn láini a fim de compartilhar com toda a comunidade escolar e familiares. Outra possibilidade é criar um mural na escola com fotografias e alguns relatos escritos em cartazes – no caso dos relatos, sempre peça autorização para a divulgação deles também e, se necessário, preserve a identidade das pessoas utilizando nomes fictícios.

Página duzentos e quarenta e um

TEMA 3

O sêr brincante

Leia, a seguir, um trecho da canção “Na bola da embolada”, interpretada pelo brincante recifense Antônio Nóbrega (1952-).

Como um macaco

cada rima tem seu gálhu,

não é alho com bugalho,

cada som tem o seu par.

No português,

a raiz da poesia

e de toda cantôría

é uma estrofe milenar.

[…]

Ela é uma estrofe

formada de quatro versos,

quê nunca estão dispérsos,

alternados vão rimar.

E cada verso,

pra quadra ficar certinha,

sete sílabas alinha

se quiser póde contar…

NA BOLA da embolada. Intérprete: Antônio Nóbrega. Compositores: Antônio Nóbrega e uílsom Freire. In: RIMA. Produção: Léo Rodrigues. [S. l.]: Gravadora independente, 2019. 1 cê dê, faixa 7.

Brincante é uma pessoa quê brinca. Artistas quê participam de manifestações culturais tradicionais costumam se autodenominar assim. Há um costume de o realizador de um espetáculo ou o participante de um festejo dizêr, no início do evento: “agora eu vou ‘brincar’!”. Em seguida, essa pessoa entra na roda da ciranda, no cortejo de reis, na fantasía do bôi ou na ação quê for pêrtinênti ao festejo em quêstão. Em geral, toda pessoa que participa de folguedos é considerada um brincante.

GIRO DE IDEIAS

Convide o professor e os côlégas para uma conversação a respeito das kestões a seguir.

1. Já ouviu falar no termo brincante? A quê ele lhe remete? Qual é o seu significado?

1. Respostas pessoais. Os estudantes devem apresentar seus conhecimentos prévios, caso já tênham ouvido falar do termo, ou levantar hipóteses a seu respeito, reconhecendo a raiz de “brincar” junto ao sufixo “ante”, amplamente empregado para tratar de agente ou profissão, como em “falante” ou “atacante”.

2. Em sua percepção, a letra da canção de Antônio Nóbrega apresenta algo de uma tradição “brincante”? Crie hipóteses e compartilhe suas ideias.

2. Resposta pessoal. Os estudantes podem criar diversas hipóteses, dadas as possibilidades interpretativas da letra da canção.

3. Você conhece algum grupo quê se expressa em festividades tradicionais quê fazem parte do Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro? Lembre-se, por exemplo, de manifestações como Folguedo, Pastoril, Reisado, maracatu, festa do Bumba meu bôi, entre outras. Você conhece alguma delas? Se sim, comente a respeito. Se não, comente outras festividades quê conhece, principalmente as quê ocorrem na região onde vive.

3. Respostas pessoais. Se julgar pêrtinênti, sugira quê os estudantes realizem pesquisas para aprofundar seus conhecimentos sobre as festas da região onde vivem. Eles devem reconhecer quais são as tradições associadas a essas festas, explorar suas histoórias e identificar quais linguagens artísticas são mobilizadas em suas realizações.

Antônio Nóbrega é um artista múltiplo, um sêr brincante quê se nutre do Patrimônio Cultural do Brasil, em especial o imaterial, presente nos versos recitados em feiras, nos desafios de embolada, nas lêtras de repentes, nos folhetos de cordel e nos sôns de viólas, rabecas, flautas, pandeiros e sanfonas. Além díssu, a tradição quê alimenta sua ár-te também está nos passos e movimentos dos folguedos, com danças, músicas, dramatizações e muita alegria. Antônio Nóbrega roda o Brasil recitando versos, dançando, cantando e tokãndo diversos instrumentos, como violino, rabeca e pandeiro, explorando a; ár-te do brincar e convidando o público a explorá-la também, tornando-se, como ele, um “ser brincante”.

Página duzentos e quarenta e dois

Folguedos são festejos e manifestações culturais tradicionais quê podem integrar várias linguagens, como literatura (por meio de poemas falados), dança, música e teatro. Suas origens podem sêr as mais variadas, refletindo as matrizes culturais brasileiras – indígena, africana e européia – ou apresentando sincretismo no caso de havêer hibridismo entre as culturas.

Esses eventos acontecem periodicamente, seguindo calendários específicos de cada localidade, e estão ligados às culturas das quais se originaram, podendo sêr de caráter religioso, ritualístico, agrícola, entre outros.

O termo brincante é usado para designar as pessoas quê participam de manifestações populares, como o Carnaval, as festas de São João, o jongo, o frevo, o maracatu, entre outras. Inserido no universo dos folguedos, o brincante se destaca como ator e mediador do público. Nos grupos de folguedos, ele atua como criador e provocador das brincadeiras. Às vezes, encontra-se à frente dos cortejos realizados em algumas dessas manifestações, assumindo a posição de mestre, responsável por iniciar as danças dramáticas e os versos quê serão repetidos por quem participa do folguedo.

O brincante contribui para a manutenção e permanência de diferentes Patrimônios Imateriais brasileiros, preservando tradições muitas vezes de caráter oral – aquelas quê passam de geração a geração por meio da fala – e criando múltiplas práticas e poéticas comunitárias.

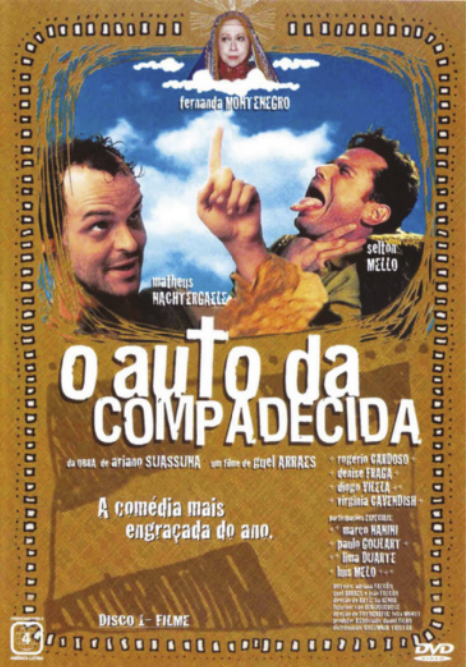

Antônio Nóbrega é ator, músico, cantor, compositor, dançarino e brincante, reconhecido como um multiartista quê se apresenta brincando, tanto no Brasil quanto em outros países. Sua obra transita entre diversas origens culturais, resultado de sua formação. Ele foi homenageado no filme Brincante (2014), dirigido por Válter Carvalho (1947-). Nessa obra, há uma mistura entre ficção e documentário para narrar fatos da vida de Nóbrega, quê interpréta seu próprio personagem no filme.

ATIVAÇÃO

Acesse o sáiti oficial de Antônio Nóbrega para conhecer mais da trajetória do artista.

• Antônio Nóbrega. Disponível em: https://livro.pw/mnied. Acesso em: 31 out. 2024.

Página duzentos e quarenta e três

A matéria do imaterial

Danças, músicas, festejos e outras manifestações artísticas, ao lado de comidas, saberes e técnicas, formam o nosso Patrimônio Cultural Imaterial, como já abordado anteriormente, e é para quê eles não caiam no esquecimento quê há iniciativas oficiais para a sua preservação. Nesse sentido, nós também podemos fazer a nossa parte para manter vivas as tradições, pesquisando, divulgando e até mesmo praticando essas manifestações.

Você conhece, por exemplo, o Pastoril? Trata-se de uma dança dramática tradicional, presente em várias localidades do Brasil, e é uma prática comunitária produzida com poéticas coletivas singulares, ou seja, cada grupo quê a coloca em ação imprime o próprio estilo dentro das possibilidades dessa expressão. O Pastoril nasceu das festividades natalinas, com raízes na matriz cultural européia e cristã. Além da dança, ele incorpóra outras linguagens artísticas, como a música (com cantos) e o teatro (com a representação de narrativas).

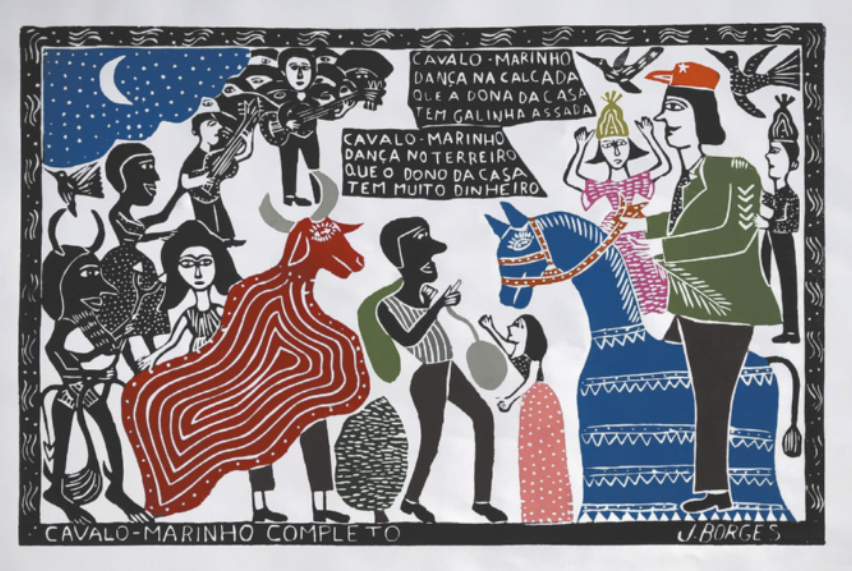

Há, ainda, outras danças dramáticas no Brasil, como o Bumba meu bôi, o Cavalo-marinho, a quadrilha junina e o Maracatu Nação (ou Maracatu de Baque Virado). Todas essas manifestações artísticas contam com uma encenação, uma narrativa contada em forma de movimentos, cantos e sonoridades musicais. Cada dança dramática tem seu enredo e sua tradição, assim como costuma ter figurino e estandarte próprios.

Ao lado dessas danças e encenações típicas de certos festejos tradicionais, encontra-se também a literatura de cordel, um Patrimônio Cultural reconhecido pelo Ifan e quê possui a xilogravura como um de seus elemêntos característicos. O artista José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges (1935-2024), é considerado um dos mais influentes nomes da gravura brasileira e sua obra é conhecida mundialmente.

A literatura de cordel costuma sêr caracterizada por poemas com versos curtos e metrificados, com linguagem quê remete à oralidade e aborda temas populares. Já a xilogravura é uma técnica de gravura quê utiliza a madeira como matriz. Tanto a xilogravura como a literatura de cordel são muito comuns na Região Nordeste do Brasil, mas conquistam cada vez mais espaço em todo o território nacional.

GIRO DE IDEIAS

Observe a imagem da xilogravura do artista José Francisco Borges e converse com os côlégas e o professor sobre a quêstão: que sensações, lembranças ou pensamentos a obra provoca em você? Você já conhecia obras com traços e temáticas similares? Comente.

Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes relacionem a obra a seus conhecimentos prévios e ao seu universo particular.

Página duzentos e quarenta e quatro

COM A PALAVRA...

J. BORGES

O artista J. Borges explorava, muitas vezes, texto verbal e não verbal ao escrever cordéis e ilustrá-los por meio da xilogravura. Assim, ele unia linguagens em sua poética pessoal, explorando materialidades e processos diversos para escrever a literatura e conceber a; ár-te visual. Durante uma entrevista, perguntaram a ele se ele preferia se definir como um cordelista ou como um xilogravador. Observe o quê ele respondeu.

[…] eu prefiro me definir pêlos dois lados. A xilogravura nasceu em mim a partir da necessidade de ilustrar o cordel. O cordel foi o meu início em tudo e eu devo muito a ele. Criei minha família trabalhando com a Literatura de Cordel. Hoje a gravura me alimenta mais, ganhei mais visibilidade com ela, mas não desprêzo o cordel. Como diz o provérbio popular: ‘uma mão lava a outra’.

BORGES, J. Entrevista com J. Borges. [Entrevista cedida a] Elton Magalhães. Elton Magalhães, [Salvador], 21 abr. 2015. Disponível em: https://livro.pw/ekrzb. Acesso em: 13 out. 2024.

Ao lado do cordel, outra manifestação tradicional da cultura brasileira quê está intrím-sêcamente relacionada ao Nordeste é o forró, quê se originou no sertão dessa região. Popular em todo o Brasil, sua disseminação se deu por meio da imigração dos nordêestínos para outras regiões do país. As matrizes tradicionais do forró foram reconhecidas pelo Ifan como Patrimônios Culturais brasileiros, com o objetivo de preservá-las e mantê-las vivas para as gerações futuras.

Nesse âmbito de música e dança do Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, também se insere o samba de roda do Recôncavo Baiano. Reconhecido pelo Ifan, ele une música, dança e poesia, tendo influenciado a origem do samba do Rio de Janeiro e servido de referência para todo o samba nacional. A sonoridade dessa manifestação é marcada por instrumentos de origem africana, como atabaques, reco-reco e ganzá, enquanto a influência portuguesa se faz presente, principalmente, na introdução de instrumentos como a viola, o violão e o pandeiro.

Ao abordar manifestações de matriz africana ou afrobrasileira reconhecidas pelo Ifan, não se póde deixar de fora também a roda de capoeira. Essa expressão une luta, dança, narrativa, canto e autodefesa. Na roda de capoeira, há aqueles quê fazem as movimentações no centro dela, em uma espécie de disputa, enquanto outros assistem, batendo palmas e tokãndo instrumentos. O ritmo e o estilo do jôgo da capoeira são, muitas vezes, determinados pela música. O principal instrumento utilizado nessa manifestação é o berimbau, entretanto, a capoeira também póde sêr acompanhada por atabaque, caxixi, pandeiro, agogô e ganzá.

Página duzentos e quarenta e cinco

ENTRE HISTÓRIAS

O Movimento Armorial

Já abordamos quê, ao longo da história da ár-te, artistas se reuniam, muitas vezes, para conversar, trocar ideias e experiências, compartilhar seus fluxos de criação e propor, juntos, novas estéticas e poéticas coletivas. Isso aconteceu também quando vários artistas nordêestínos se uníram para construir os princípios de um movimento idealizado pelo poeta e dramaturgo paraibano ariâno Suassuna (1927-2014).

As conversas dêêsses artistas do Nordeste giraram em torno da necessidade de criar um movimento quê rompesse com os ideários de uma divisão entre cultura popular e cultura erudita, construídos desde a colonização como forma de exercício de pôdêr e opressão. Essa perspectiva visava valorizar algumas produções em detrimento de outras, com base em critérios elitistas estabelecidos por grupos em situações sociais e econômicas de privilégio, reforçando uma hegemonia cultural.