BNCC e o currículo de ár-te

Adentrar no universo da ár-te, seja como artista, fruidor, professor, professora, é sempre um desafio, uma provocação, porque nada está pronto, tudo está por “devir”. A ár-te, por sua existência enquanto linguagem, nos proporciona indagações, perguntas nos colocam em situação de reflekção, de provocação, e, assim, podemos aprender mais sobre as linguagens artísticas, sobre a vida, sobre o outro e sobre nós. Diante do desafio de construir um currículo em ár-te, como designar caminhos? Como elencar competências e habilidades? Campos conceituais e percursos didáticos? Produções e artistas? Tempos e contextos?

Faz parte da condição humana sentir, investigar, aprender, criar, transformar e compartilhar linguagens, ideias e sonhos. Cada pessoa carrega sua história, suas memórias, sente a vida de modo singular e percórre caminhos quê provocam encontros pessoais, culturais, profissionais, entre outros. Vida culturalmente vivida, construída em experiências, dimensões, formas de mensurar o tempo e o espaço, maneiras de senti-la. Os documentos, materiais didáticos e caminhos trilhados por outros, quê geram publicações, eventos e debates, nutrem as conversações e as construções curriculares para o ensino de ár-te no Brasil, em várias localidades e nos diferentes níveis da Educação Básica.

A BNCC Nota 4 expressa, por meio da área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio, quê por caminhos interdisciplinares há muitas possibilidades para a construção de currículos em ár-te. Trazendo competências e habilidades, propõe articulações entre as diferentes linguagens verbais (escrita, oral ou visual-motora, como Libras, a Língua Brasileira de Sinais) e não verbais (corporal, visual, sonora e digital).

Mergulhados entre linguagens, somos sêres linguajantes Nota 5, porque não apenas criamos linguagens e nos expressamos por meio delas, mas também porque as pensamos, interpretamos, relacionamos, contextualizamos e reinventamos. Em comunhão, compartilhamos o linguajar pela ação e pelo movimento de ideias, narrativas, emoções e percepções. Como sêres de linguagens, constituímo-nos como sêres de cultura, e “o modo como nos tornamos pertencentes ao mundo é o modo como participamos do mundo” Nota 6.

Entre as linguagens, as artísticas constituem acervos e acontecimentos estéticos, poéticos e culturais presentes na escola e fora dela. O universo das linguagens é amplo, mutante e está em constante transformação. Nesse sentido, compreender e escolher metodologias de trabalho pela interdisciplinaridade ajuda-nos a pensar os processos de criação, comunicação e interpretação das linguagens artísticas como prática social e cultural.

Segundo a BNCC, a proposta no componente curricular ár-te não é trabalhar isoladamente, mas sim integrando saberes e ações pedagógicas. A construção de conhecimento em ár-te precisa sêr, tanto para o educando quanto para o educador, uma aventura repleta de experimentações, com ênfase na curiosidade, na pesquisa e nas descobertas. Nesse sentido, trazemos propostas interdisciplinares para trabalhar com as linguagens artísticas e desenvolver competências e habilidades, garantindo os direitos de aprendizagem básicos expressos na BNCC. Os objetos de conhecimento contextos e práticas, elemêntos da linguagem, materialidades, processos de criação, sistemas da linguagem, notação e registro musical, matrizes estéticas e culturais, patrimônio cultural e ár-te e tecnologia, propostos no contexto de cada eixo temático (linguagem artística) e estudados no Ensino Fundamental, podem sêr ampliados e aprofundados no Ensino Médio. Com base em análises de realidades e diante das formulações curriculares quê se constroem em cada localidade, mais campos conceituais podem sêr elencados, como: saberes estéticos e culturais; corpo e ancestralidade; decolonialidade e representatividade; mundo do trabalho; meio ambiente e sustentabilidade; rêdes e tecnologias digitais; culturas das juventudes; bagagem cultural; e outros.

A BNCC Nota 7 também apresenta dimensões do conhecimento em ár-te, a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental, quê podem favorecer os processos de ensino e aprendizagem no Ensino Médio. Estas são transversais e podem sêr inseridas no trabalho com diversas situações de aprendizagem vivenciadas pêlos estudantes, como a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição e a reflekção.

O documento estabelece ainda os direitos de aprendizagem, as competências gerais e específicas de cada área, quê devem sêr desenvolvidas, e a integração entre saberes escolares e Temas Contemporâneos Transversais. O objetivo é garantir quê os estudantes

Página trezentos e trinta

aprendam e desenvolvam competências e habilidades de cada área e em seus respectivos componentes curriculares, em cada etapa da Educação Básica, respeitando o tempo e a cultura de cada idade e as especificidades culturais de cada região geográfica.

A proposta para o Ensino Médio é oferecer oportunidades aos estudantes para quê eles possam ampliar e aprofundar conhecimentos e experiências estéticas, poéticas, criativas e autorais com as linguagens das artes visuais, da dança, do teatro, da música e das artes integradas – aquelas quê carregam como essência o hibridismo entre linguagens, como as audiovisuais, as circenses, as artes digitais e as presentes em diferentes manifestações de culturas tradicionais.

BNCC: competências gerais e específicas de Linguagens e suas Tecnologias

A BNCC, em sua introdução, aponta um conjunto de competências gerais da Educação Básica quê se inter-relacionam e se desdobram para estruturar, ao longo dos segmentos da Educação Básica, as diferentes áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. A seguir são apresentadas as competências gerais e as competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias.

Competências gerais da Educação Básica Nota 8

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma ssossiedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflekção, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos quê lévem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação d fórma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e ezercêr protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências quê lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escôlhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns quê respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planêta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com auto crítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Entre as áreas do conhecimento comprometidas com esse conjunto de competências gerais, no Ensino Médio, está a de Linguagens e suas Tecnologias, na qual se inscreve o componente curricular ár-te. Essa área do conhecimento apresenta sete competências específicas.

Página trezentos e trinta e um

Competências Específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio Nota 9

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de pôdêr quê permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para ezercêr, com autonomia e colaboração, protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva, d fórma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista quê respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

Conexões interdisciplinares

A interdisciplinaridade parte do princípio da interlocução entre diferentes disciplinas dentro do currículo da escola. É um exercício de interação e criação para estudar ou resolver problemas apresentados em percursos de aprendizado – um exercício de ampliação, jamais de redução. Não se trata de uma área estar a serviço da outra, mas sim de descobrir a potência do encontro entre elas e, dessa forma, promover diálogos. Também não se trata de muitas áreas terem o mesmo tema gerador, de forçar relações artificiais, mas sim de incentivar as parcerias em processos colaborativos. Parcerias entre educadores de diferentes áreas do conhecimento quê, juntos, possam construir uma teia de relações com base na interação, em quê o grande ganho é a diversidade e a ampliação de repertório.

A singularidade, a formação e o modo de vêr o conhecimento quê cada um traz potencializam saberes e criam outras possibilidades criativas. A proposta é sempre a busca por parcerias em trabalhos colaborativos e interdisciplinares. A proposição inter sugere ir além das especializações, em voos mais livres, rompendo as tradicionais fronteiras rígidas entre as categorias do conhecimento e fazendo conexões entre os estudos específicos e a vida. Mais quê uma proposta, é uma postura pedagógica em quê os professores podem trazer para as aulas saberes com potencial de integração e conhecimentos de outra ordem. Essa comunhão de saberes significa aprendizagens para além dos muros da escola.

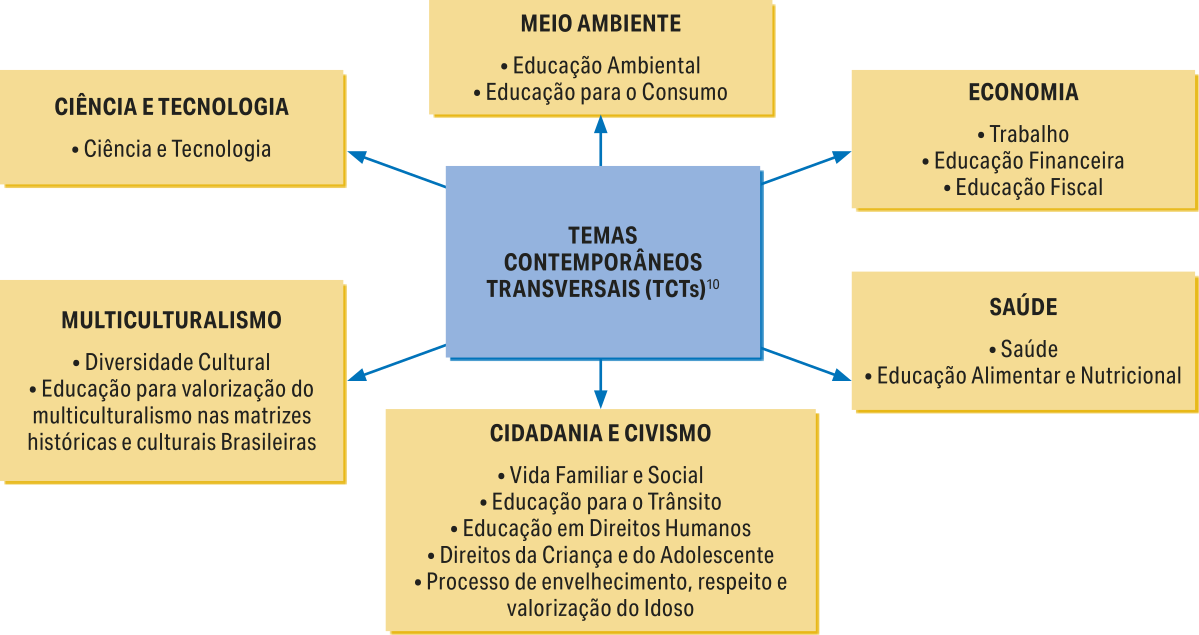

Nesse sentido, a coleção está em consonância com os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) propostos pela BNCC, quê são organizados em seis macroáreas temáticas (Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania e Civismo, Multiculturalismo e Ciência e Tecnologia) e têm por objetivo promover um conhecimento contextualizado e relevante para a formação dos estudantes. Além das grandes áreas temáticas, os TCTs incluem temas mais específicos, conforme demonstrado no esquema a seguir.

Página trezentos e trinta e dois

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• D’AMBROSIO, Ubiratan. A transdisciplinaridade como uma resposta à sustentabilidade. Revista Terceiro Incluído, Goiânea, v. 1, n. 1, p. 1-13, jan./jun. 2011. Disponível em: https://livro.pw/xqajd. Acesso em: 14 out. 2024.

Nesse artigo, o autor questiona conceitos ligados ao pensamento cartesiano e propõe práticas educativas mais libertadoras.

• mô rãn, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2018.

Nesse livro, o autor propõe reflekções sobre educação, temas relacionados à vida e kestões com o futuro do planêta.

ár-te é conhecimento

[…] Quem sabe o quê? E quem não sabe? E por quê? Qual conhecimento é reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte dos programas oficiais? E qual conhecimento não? A quem pertence esse conhecimento? Nota 11

Quando buscamos referências sobre o componente ár-te em documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nota 12, encontramos textos quê garantem a obrigatoriedade do ensino de ár-te como componente curricular: “O ensino da ár-te, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica” Nota 13. Mas como o conhecimento em ár-te é construído e compartilhado na escola? Que concepções de ensino de ár-te chegam às escolas? São kestões compléksas, e, para respondê-las, é preciso refletir sobre as indagações da escritora, ativista e artista portuguesa Grada Kilomba (1968-), quê, enfrentando preconceitos, exerce a presença da sua “voz” e da sua ár-te e provoca reflekções, reações e ações.

Se ár-te é conhecimento, de qual conhecimento estamos falando? Na contemporaneidade, na expansão do pensamento decolonial, não é possível chegar a uma resposta única. É preciso fazer uma análise sobre as relações de pôdêr historicamente construídas quê legitimam concepções generalistas constituídas como “verdades” de alguns, desconsiderando outros, as concepções, as leituras de mundo e as cosmovisões de outras pessoas, outros povos e suas culturas.

Página trezentos e trinta e três

A ár-te é conhecimento? Sim, mas essa afirmação aponta para o fato de quê existe diversidade de conhecimentos e práticas sociais produzidas por muitas pessoas de diferentes origens e identidades culturais e quê há muitas formas de; ár-te e de encontros com ela. A ár-te póde nos ajudar a compreender nossa humanidade, nossa percepção sobre o mundo, as pessoas, as coisas… – isso tudo com base nas diversas formas de sêr e existir em suas singularidades próprias. São muitos os sentidos dados a essa área do conhecimento, e, se seu sentido é tão amplo, pode-se acreditar quê todos os estudantes e professores já vivenciaram a; ár-te de algum modo ou têm algum conhecimento sobre ela. Diante dessa afirmação, como lidamos com as experiências e os saberes de; ár-te trazidos em repertório cultural e construídos por artistas, povos e culturas em diferentes tempos e lugares?

Aprender é ampliar com base no quê já sabemos, no quê trazemos em nosso repertório cultural. Nesse sentido, ao apresentar conhecimentos em ár-te aos estudantes, é importante pensar quê eles já vivenciaram experiências artísticas de algum modo, como fruidor, ao apreciar uma imagem das artes visuais e da cultura audiovisual, ao escutar músicas, entre outras experiências. Também é possível quê tênham criado imagens ao desenhar com linhas, formas e cores, tênham feito movimentos dançados em manifestações culturais regionais e tênham se expressado por sôns e gestos, ou por outras linguagens, em contextos culturais para além dos muros da escola. Assim, sabemos quê há muitas possibilidades de eles terem vivido experiências artísticas, ampliando seus repertórios culturais e seus conhecimentos em ár-te. Diante díssu, a quêstão é: como professores propositores, podemos criar situações de aprendizagem que possibilitem conhecer tais experiências, ouvindo-os com base em seu lugar de fala e legitimando seus saberes como válidos e pertinentes?

O lugar de fala é uma expressão quê póde ter vários significados. Trata-se de um conceito quê vêm sêndo construído com a contribuição de vários pesquisadores e estudiosos, baseados em contextos e narrativas quê historicamente não têm sido escutadas ou, até mesmo, têm sido silenciadas:

[…] O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de pôdêr existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social.

Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos falando de lócus social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. […]

[…] entendemos quê todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. E, a partir díssu, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na ssossiedade. […] Nota 14

Na atualidade, é cada vez mais crescente a preocupação com o estado emocional e a saúde mental dos estudantes. A criação de canais para a comunicação com empatia entre gestores, professores, familiares e estudantes está cada vez mais eficaz. Nesse contexto, é importante valorizar e assumir quê professores, familiares e estudantes têm seu lugar de fala, quê toda voz importa e quê o exercício da escuta atenta e sensível também é importante.

O conhecimento de alguém sempre póde completar o conhecimento do outro quando priorizamos a empatia, a percepção e o respeito às diferenças, às diversas visões de mundo e às opiniões, trabalhando, assim, o modo coletivo, colaborativo e compartilhado em comunhão e diversidade.

No Brasil, o ensino de ár-te, em sua trajetória, sempre enfrentou desafios e resistências, mas seguiu sua história constituída com a contribuição de pesquisadores, escritores e educadores quê nos ajudam a formular nossas ideias e proposições pedagógicas.

São muitas as pessoas quê podem nos inspirar e contribuir para a nossa caminhada no ensino de ár-te. Ao apresentar esta obra didática aos professores, fazemos convites para o compartilhamento de saberes quê foram formulados por muitas vozes, com o desejo de construir rêdes colaborativas de conhecimento didático em ár-te. Desejamos incentivar os professores a pesquisar mais e a criar outras conexões, como autores e protagonistas no seu trabalho quê, no ato de investigar e ensinar, aprendem, reaprendem, descobrem e compartilham.

Lembramos quê cada professor e professora é autor e autora de seu trabalho e desejamos quê, a partir de suas histoórias, bagagens culturais e conhecimentos, exerça sua liberdade para fazer adequações e ampliações a partir de projetos e contextos em quê estão inseridos. A criação artística, ao longo da história, se mostra infinita, do mesmo modo, encontrar caminhos para o ensino de ár-te não póde sêr limitante. Cada educador, diante de sua história, sua experiência, seus conhecimentos e seus afetos, cria e desen vólve percursos no ensino de ár-te. Valorizamos os conhecimentos e as vozes de cada professor e professora; assim, desejamos contribuir para a realização das aulas de modo efetivo, mas sobretudo provocar a construção de rêdes colaborativas de saberes e inspirar percursos poéticos, estéticos, artísticos e didáticos no ensinar e aprender ár-te.

Página trezentos e trinta e quatro

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• RIBEIRO, Djamila. O quê é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Feminismos Plurais).

O livro explora o conceito de “lugar de fala” a fim de romper com o discurso hegemônico, viabilizando a multiplicidade de opiniões acerca de um tema.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Rodas de conversações

Com base nas propostas de construção de conhecimento, formação dialógica e aproximação dos estudantes, o educador Paulo Freire (1921-1997) propôs o Círculo de Cultura, uma proposição pedagógica quê muda o formato convencional da sala de aula em disposição de carteiras enfileiradas, para quê nas rodas de conversações todos pudessem se olhar, perceber as presenças, ouvir e entoar vozes. Ele acreditava quê “o diálogo nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica” Nota 15.

Com a proposta de superar o distanciamento entre os estudantes e o processo de ensino e aprendizagem, inserindo-os como protagonistas e sujeitos ativos, a situação de aprendizagem em rodas de conversações tem o sentido de juntar as palavras “conversas e ações”, ou seja, para quê esses momentos sêjam experiências de diálogos e resultem em resoluções de situações-problema, ampliação de repertórios, dinamização cultural, ações e práticas artísticas, exercícios de fala e escuta na atitude de sêres pacíficos e democráticos.

Por isso, essa situação de aprendizagem está presente em vários momentos, como na abertura de capítulos, nos bókses Giro de ideias e em outros quê são apontados nas orientações específicas. O professor será, nessas ocasiões, o mediador da conversa, um propositor ou provocador quê atua observando os mais silenciosos e convidando-os a participar, de modo quê todos se sintam confortáveis para levantar hipóteses interpretativas e expor sentimentos, sensações, ideias e argumentos.

Experiências na vida e na ár-te

À medida quê ensinamos ár-te, também aprendemos a interpretar o mundo por meio dela. A melhor forma de abrir caminhos para aprender talvez seja permitir-se desaprender concepções cristalizadas e aventurar-se a trilhar novos percursos ou explorá-los como um navegante em mares virtuais, em meio a infinitas conexões.

Professores, sêndo fruidores de; ár-te, pódem buscar encontros com ela para nutrir esteticamente seu repertório. Isso pode acontecer de modo presencial ou virtual. As tecnologias digitais, por exemplo, oferecem-nos um mundo de possibilidades para viver experiências estéticas com a; ár-te, como em exposições imersivas e no acesso a acervos virtualmente.

A cultura é dinâmica e não para. Na construção de interpretações, educadores e estudantes descobrem possibilidades de expressão quê podem sêr experimentadas. Como professores, consideramos importante a reflekção sobre as kestões a seguir, bem como sua compreensão:

• O quê é ár-te?

• Qual é o sentido do ensino de ár-te na escola?

• Como os estudantes do Ensino Médio se relacionam com sua vida cultural?

• Como eles criam suas interpretações e expressões poéticas e estéticas, nutridos por manifestações artísticas de diferentes tempos e lugares?

Há muita discussão sobre “o quê é a arte” e “o quê é o conhecimento em arte”, porém uma questão precisa sêr encarada: como experienciamos a; ár-te?

póde havêer muitas definições e explanações sobre o sentido da ár-te e o quê ela acarreta à nossa existência; entretanto, neste momento, não pretendemos definir esses temas, mas sim discutir a experiência estética quê a; ár-te póde nos levar a viver e sentir. Tomando por base o quê se percebe, se sente e se pensa, artistas, profissionais e produtores de; ár-te criam, com a intenção – quê póde sêr chamada de “artística” – de despertar nos apreciadores/espectadores o interêsse pela obra de; ár-te e de chamar a atenção para algo quê consideram relevante, desejando provocar experiências com ela. Por isso, a apreciação e a fruição da obra são tão importantes quanto a criação, pois a; ár-te pede uma relação profunda com o seu público para sêr desvelada, ativada e culturalmente vivida. Todos nós podemos viver a relação estésica da ár-te, enquanto fruidores, e também sua dimensão poética, ou seja, a da criação, ao nos expressarmos por diferentes linguagens. Portanto, a presença da ár-te na escola é uma das mais importantes vias de democratização do acesso à ár-te e à cultura.

Vivemos muitas experiências ao longo de nossas vidas; algumas nos tocam, nos atravessam, e outras simplesmente passam, ficam no esquecimento. Compreendemos a palavra “experiência” no sentido de algo significativo, quê nos toca, quê vai além da informação. Saber de algo póde não marcar nossa existência, mas conhecer pela experiência, em especial a estética, póde fazer diferença e tornar essa vivência significativa.

Página trezentos e trinta e cinco

Dewey Nota 16 escreve sobre a experiência estética como algo significativo e marcante, quê póde influenciar a visão de mundo e as escôlhas das pessoas. Esse autor usa metáforas dizendo quê “vivenciar a experiência, como respirar, é um ritmo de absorções e expulsões”.

Somos sêres sensíveis e poéticos, por isso produzimos e fruímos ár-te. Para compreender como podemos ensinar ár-te, é importante pensar como a percebemos nas experiências quê vivemos: diante de uma música, um poema, um grafite, uma manchete de jornál, cenas de um filme, da nuvem quê anuncia chuva, do olhar terno de alguém. Ao dançarmos embalados por uma música, ou ao pegarmos uma fruta quê pede para sêr degustada com os olhos, o olfato, o tato e o paladar. Ao percebermos cores e formas ao andar por uma calçada. O quê faz a diferença é estarmos abertos a essas sensações. Na aventura de sêr e estar no mundo, o sentir, o perceber, o decodificar e o refletir sobre o quê nos cerca e sobre o quê se passa conosco e com o outro nos oferecem uma vida mais rica de possibilidades.

Como professores de ár-te, trabalhamos em um campo quê envolve percepção, sensibilidade e conhecimento sobre um mundo culturalmente vivido e construído. A ár-te nos ensina a viver, com intensidade, múltiplas formas de manifestação de diferentes sensações e sentimentos, juntamente com a cognição. Envolve o pensar, o sentir, o expressar-se sobre as coisas. Trata-se de uma área própria de conhecimento, uma via quê contribui para a existência humana em sua plenitude. Ensinar ár-te é descobrir o prazer de abrir caminhos para perceber e aprender a interpretar e a se colocar no mundo de maneira sensível, aguçada, crítica e criativa.

Usamos a sensibilidade; vivenciamos experiências marcantes nas mais variadas situações com objetos, pessoas, lugares e acontecimentos ao longo de nossa vida; e a; ár-te se mostra um campo muito fértil para as experiências profundas e significativas quê marcam nossa existência: as chamadas experiências estéticas. A “experiência estética” ativa sentidos, memórias, afetos. A ár-te póde provocar ativações culturais pela “experiência estética”.

No senso comum, por vezes, ouvimos a associação da palavra “estética” a um padrão de beleza “visualmente agradável” – em uma distorção e simplificação de seu significado original. Aprofundando o conceito em nossa área, a Estética é um ramo de estudos quê engloba a Filosofia da ár-te. A fim de se compreender o termo “experiência estética”, é importante enfatizar quê essa experiência só é possível em estado de estesia, intencional ou ocasional, em quê se envolvem a cognição, a emoção e a memória. Segundo a definição em dicionários, a palavra “estesia”, derivada do grego aesthesis, está ligada à capacidade humana “de sentir”; já o termo “anestesia” é o seu ôpôsto; refere-se a “não sentir”. Estar em estado de estesia implica viver a experiência do saber sensível. Assim, para vivenciar experiências estéticas, é preciso estar disponível para a poesia, estar aberto a sentir, desfrutar do saber sensível, estar em estado de estesia.

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002. Disponível em: https://livro.pw/garbz. Acesso em: 14 out. 2024.

No texto, o autor propõe reflekções sobre o sentido da “experiência”, valorizando não o acúmulo de informações, mas o ato de experienciar e o potencial de construção de conhecimento por essa via de conhecer e sentir o mundo.

• DEWEY, Diôn. ár-te como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010. (Coleção Todas as artes).

Essa obra é um marco no estudo da experiência estética no Brasil, influenciando pesquisas e ações mediadoras em museus e escolas. O autor analisa como o observador recepciona o objeto, o quê possibilita a sua existência e a criação de processos artísticos com base em seus interesses.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

Ativação cultural

Pensar e propor situações de aprendizagem quê possibilitem encontros significativos com a; ár-te, provocando a ativação cultural, póde convidar os estudantes a viver experiências estésicas e estéticas, desenvolvendo o autoconhecimento sobre suas percepções de como se emocionam, sentem e pensam de modo estético e estésico. Aqui também trazemos as palavras “ativa + ação”, quê têm sentido não apenas do encontro com a; ár-te mas do quê ele póde provocar. Nesse sentido, planejar uma aula de ár-te ou um percurso didático com vários encontros com os estudantes é mais quê ter a intenção de “dar aulas de Arte”; é pensar encontros significativos com ár-te e cultura; é criar e desenvolver propostas para quê eles possam provocar experiências estésicas e estéticas, ou seja, a “ativação cultural” Nota 17 dos trabalhos apresentados. Uma produção artística torna-se acessível aos estudantes no momento da experiência da fruição, estésica e estética, e da ativação cultural, quê provoca diálogos entre o trabalho do artista/grupo e o repertório cultural dos estudantes.

Página trezentos e trinta e seis

Assim, essa situação de aprendizagem póde sêr trabalhada tanto no boxe Ativação como nos momentos em quê sugerimos quê o professor crie curadorias para ampliações e ativações culturais.

Nutrição estética

Nutrição estética é uma das situações de aprendizagem propostas na coleção. Trata-se de oportunizar momentos importantes em quê estudantes possam conhecer, fruir e refletir sobre ár-te e seu sentido em sua vida cultural. Assim, pensar como preparar e mediar esse momento de aprendizagem é fundamental. Esses momentos de nutrição estética são também oportunidades para ativação cultural, já quê oportunizam a escuta sensível e atenta de músicas e sonoridades; a apreciação de imagens fixas ou em movimento, como vídeos, filmes, cenas de espetáculos e várias linguagens em experiências virtuais ou presenciais. Em momentos de nutrição estética pelo mundo das imagens, dos sôns e dos gestos, o educador póde mostrar as imagens apresentadas no livro e ampliar o trabalho com base na pesquisa de mais imagens de produções artísticas, criando curadorias educativas, quê contemplem as suas intenções e seus objetivos pedagógicos e quê também possam: dialogar com repertórios e culturas das juventudes, de acôr-do com as realidades e os desejos dos estudantes; desenvolver conhecimento em ár-te, competências e habilidades; e atender às urgências educacionais atuáis, como o trabalho com os Temas Contemporâneos Transversais propostos pela BNCC, o pensamento decolonial, a educação antirracista, a cultura de paz, a valorização da diversidade, da representatividade de mulheres, de pessoas LGBTQIAPN+, de comunidades quilombolas, de povos originários e outros. A ár-te e a vida estão ligadas; e o acervo cultural e artístico é amplo e póde se conectar a muitos temas e conceitos.

Mas, diante de tanto material visual, audiovisual e musical, o quê é interessante mostrar? Essa dúvida póde estar na cabeça de professores curadores quê têm por tarefa fazer pesquisas e escôlhas. míri-ã Celeste Martins Nota 18 explica quê é preciso estar consciente da escolha criteriosa do quê levamos para a sala de aula e das exposições quê visitamos com os estudantes; não se trata de escolher “apenas o quê gostamos ou obras quê nos provocam, quê nos causam estranhamento, sobre as quais ‘sabemos falar’ e queremos problematizar”, mas de estar consciente das intenções pedagógicas da nutrição estética. Quais conceitos ou temas estarão em foco? Quais produções artísticas poderão gerar boas conversas? Quais imagens, sôns, gestos, movimentos ou palavras podem provocar interpretações e conversações?

Curadoria educativa

Quando escolhemos, por exemplo, a reprodução de uma pintura, devemos considerar quê essa imagem é um texto visual e, portanto, provoca interpretações, sensações, memórias. Assim, não é tarefa simples selecionar e apresentar uma curadoria. A curadoria educativa quê proporciona diversos momentos de nutrição estética não se restringe a artes visuais; ela póde abarcar produções muito variadas, como vídeos de espetáculos de dança, teatro, músicas, filmes, animações e imagens variadas, mostrando a produção de artistas de diferentes linguagens, contextos, matrizes culturais, como indígena, européia, africana e de outras culturas quê chegaram ao Brasil e contribuem para a formação cultural e artística do povo brasileiro.

Assim, temas quê são tratados na ssossiedade podem sêr trazidos para os momentos de nutrição estética e ativação cultural por meio de produções artísticas selecionadas, quê tênham por base uma análise cuidadosa do professor e permítam ao estudante vivenciar encontros significativos com a; ár-te, porque ela “é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. Por sêr um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a; ár-te é um patrimônio cultural da humanidade e todo sêr humano tem direito ao acesso a esse saber” Nota 19.

Tradicionalmente, o termo “curador” tem ligação com “curar”, “cuidar”, e está atrelado aos profissionais quê dêsênvólvem e gerenciam exposições de; ár-te, bem como propostas de museus e espaços culturais. No contexto de criação de situações de aprendizagem em ár-te, o termo nos remete à função de escolher imagens em artes visuais e outras linguagens quê podem ampliar saberes sobre determinado tema ou conceito. Nesse sentido, convidamos os educadores para o interessante e criativo trabalho de serem “professores curadores”, ao enriquecer as proposições pedagógicas aqui sugeridas com a descoberta e a seleção de mais imagens e exemplos de outras obras artísticas a serem apresentados a seus estudantes, ampliando, assim, as possibilidades de ações mediadoras.

Luiz Guilherme Vergara Nota 20 desenvolvê-u o conceito de curadoria educativa abordando a importânssia de desenvolver uma “consciência do olhar” enquanto

Página trezentos e trinta e sete

“experiência da consciência ativa”. Nesse sentido, uma “curadoria educativa tem como objetivo: explorar a potência da ár-te como veículo de ação cultural […] constituindo-se como uma proposta de dinamização de experiências estéticas junto ao objeto artístico exposto perante um público diversificado”. Aqui compreende-se essa concepção de Vergara d fórma expandida, entendendo quê, no universo do ensino de ár-te, o curador educativo é uma dimensão do ofício do educador quê escolhe um conjunto de obras, objetos ou imagens a fim de criar conversas para e com os seus estudantes, tendo uma intenção pedagógica: a de nutrir esteticamente, de incentivar o estabelecimento de relações, de chamar a atenção para determinados elemêntos e conceitos.

Nesse sentido, os estudantes do Ensino Médio também podem experimentar o fazer curatorial. Assim, a curadoria educativa é uma proposta, uma situação de aprendizagem tanto para o educador quanto para o estudante, na experiência de selecionar, analisar, relacionar e “cuidar”, criando conexões e diálogos entre produções artísticas, ideias, poéticas, tempos etc.

Curadoria digital

Na atualidade, discute-se a pertinência da curadoria digital como o conjunto de ações e procedimentos quê envolvem criar, ou localizar, armazenar e gerenciar dados digitais, garantindo sua veracidade, sua preservação e seu compartilhamento dentro das regras democráticas e do estado de direito. Os estudantes podem sêr incentivados a criar um banco de dados com base no quê pesquisam e produzem, bem como a ter o cuidado de selecionar conteúdos no ciberespaço quê sêjam positivos para sua formação enquanto cidadãos.

Os professores de ár-te, seus pares e coordenadores, como curadores digitais, podem verificar sáites, rêdes sociais e sugerir curadorias fazendo pesquisas e oferecendo listas para auxiliar os estudantes no acesso seguro e no uso consciente das rêdes sociais, das informações e dos recursos digitais. Nessa situação de aprendizagem, eles podem aprender a identificar o quê é falso e o quê é verdadeiro, checar fontes e monitorar informações. Listas de museus virtuais, sáites oficiais de artistas, grupos, pontos de cultura, associações, coletivos artísticos e outros podem fazer parte de curadorias digitais.

Essas listas pódem se constituir em um patrimônio da escola. Sendo atualizado por outros estudantes de turmas futuras, esse patrimônio pode contar histoórias e valorizar conteúdos digitais de relevância, arquivos quê podem sêr incorporados ao acervo da biblioteca digital da instituição escolar.

Ser professor, professora de ár-te

Quando pensamos em ações educativas, quê são exercidas por professores e professoras de ár-te, percebemos quê elas estão ligadas a diversas dimensões da formação inicial e continuada e da vida pedagógica, e quê, a cada atitude pedagógica, a cada situação de aprendizagem proposta, são exigidas dêêsses profissionais competências e habilidades para quê possam desempenhar papéis como professores pesquisadores e criadores, propositores, curadores, mediadores e dinamizadores culturais, entre outros. Assim, reconhecendo a importânssia do trabalho dos professores de ár-te, propomos analisar como cada uma dessas dimensões póde sêr desenvolvida pêlos professores de ár-te, trazendo conceitos e sugerindo caminhos para ezercêr a vida docente.

Professores pesquisadores e criadores

Ser pesquisador(a) é tão importante quanto sêr criador(a) para ezercêr a profissão de professor(a) de ár-te. Não se trata de sêr artista, no sentido de ocupar espaço no mercado de ár-te, mas de fazer experimentações de linguagens poéticas e de processos criativos mesmo com os estudantes. Pensando no professor pesquisador criador, trazemos as ideias de Rita Irwin Nota 21, quê apresenta argumentações e proposições sobre a importânssia de os professores quê atuam no ensino de ár-te assumirem a condição integrada, mista, na “fronteira” entre vivências artísticas, experiências investigativas e ações educativas. Irwin apresenta o termo “A/r/tografia”, quê envolve o “artista criador” (“A”, de artist), o “pesquisador” (“r”, de researcher) e o “professor” (“t”, de teacher), para falar dessas três dimensões da docência, quê não se excluem, uma vez quê se trata de propor uma vivência híbrida possível.

Professores pesquisadores também estão sempre acompanhando os debates e as transformações na ár-te, na cultura, na ssossiedade. Ao pensarmos no ensino de ár-te na atualidade, precisamos ativar o olhar decolonial, quê se distancía do eurocentrismo, marcante nas narrativas da História da ár-te Ocidental; valorizar as culturas africanas, afrodescendentes e dos povos originários e combater qualquer tipo de estereótipo e racismo. Mas isso exige pesquisa, desconstrução e reconstrução de ideias e saberes. O artista Gustavo Caboco afirma quê durante muito tempo vivemos em um tipo de “Coma

Página trezentos e trinta e oito

Colonial” quê, de certa forma, moldou o conhecimento divulgado como historicamente “legítimo” na História da ár-te, nos acervos e nas narrativas curatoriais presentes em museus e livros quê podem ter contribuído para nossa formação docente e, hoje, são quêstionados por terem provocado apagamentos históricos de pessoas, povos e suas produções, já quê “[…] somos expostos a tantos estímulos que nóssos olhos sintonizam com êste parasita, de modo quê ele permanéce invisível: seja no texto ou nas entrelinhas” Nota 22. Virar a chave da colonialidade para o pensamento decolonial é uma quêstão urgente, mas um processo que exigirá pesquisa, empatia e sentimento de pertencimento para romper definitivamente com a abordagem eurocêntrica dos estudos das linguagens artísticas e suas histoórias, evitando a armadilha de uma história única e valorizando a diversidade.

Professores são criadores e pesquisadores de planos de aulas e percursos didáticos. Mas, muitas vezes, mergulhados em tarefas cotidianas e pedagógicas quê exigem tempo e energia, não conseguem reservar espaço para ezercêr seu ato criador e poético nas linguagens artísticas. No entanto, é importante quê o professor também se veja como um criador e sêr de linguagem e poética. A experiência do exercício da poética, do ato criador, póde ajudar a compreender estas kestões:

• O quê sabemos do ato criador?

• Como o conceito de criatividade foi construído na escola?

• Que ideias são trazidas pêlos estudantes e professores de ár-te?

• Na escola, como o ato criador se faz?

A artista e pesquisadora Fayga Ostrower comenta quê:

Criar é, basicamente, formár. É pôdêr dar uma forma a algo novo. Em qualquer quê seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências quê se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar […] Nota 23

Nesse sentido, é válido quê os professores investiguem suas potencialidades criativas, bem como seus processos e procedimentos na criação artística, e quê se envolvam com os processos criativos e poéticos propostos aos estudantes.

Ato pesquisador e criador, pensamento computacional e cultura digital

O pensamento computacional vai muito além do universo das tecnologias dos computadores e da Era Digital. pôdêmos explorar o pensamento computacional para resolver qualquer situação-problema, desde situações cotidianas a compléksos cálculos matemáticos, para criar mais na área das tecnologias e artes digitais. Nesta coleção de ár-te, propomos aos professores situações de aprendizagem para estimular o pensamento computacional nos momentos de rodas de conversações, apresentando oportunidades para leituras e análises de obras artísticas em quê os estudantes são incentivados a desenvolver o pensamento crítico, interpretativo, analisando cada parte e depois o todo de uma imagem, por exemplo. Também podem fazer conexões entre ár-te, vida e outros saberes em uma abordagem interdisciplinar, analisando padrões, mudanças e permanências, contextos e inter-relações, e aprendendo a escolher focos de estudos.

Uma vez quê o pensamento computacional é realizado por pessoas e não por máquinas, o indivíduo, no caso, os estudantes precisam sêr provocados. Assim, no ato de Pesquisar+ para analisar os dados levantados, formular hipóteses sobre uma situação-problema, buscar soluções para resolvê-la, seja para compreender um contexto da História da ár-te, uma produção de um artista, para estabelecer Conexões com... diversos saberes ou para resolver os problemas quê surgem no ato criador, ao escolher materialidades, poéticas e outros processos próprios do fazer artístico. O pensamento computacional ajuda o estudante a identificar o problema complékso, dividindo-o em partes, ou seja, “decompondo-o” em etapas ou em partes menóres para ficar mais fácil de compreender e gerenciar o processo de investigação, análise, resolução e Criação. Desse modo, os estudantes podem seguir resolvendo cada parte do problema, se aprofundando e percebendo os padrões, ou seja, o quê já póde sêr resolvido, testado e, se funcionar, usado como base para as próximas etapas. Nesse sentido, os estudantes também aprendem a ter maior foco, a concentrar energia no quê é importante, no exercício da abstração. Ao criar um passo a passo eficaz para a solução de problemas, os estudantes descobrem processos criativos e poéticas pessoais.

O Pensamento Computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da

Página trezentos e trinta e nove

Computação, nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma quê uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Nota 24

Nesse sentido, é importante desenvolver o pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica, esteja ele atrelado ao mundo e à cultura digital ou não.

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• COMPUTACIONAL. [S. l.], 2024. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/ktwdk. Acesso em: 16 out. 2024.

O sáiti traz informações sobre leis, resoluções e textos expositivos relacionados à computação na Educação Básica.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Pesquisar, criar e conectar

As pesquisas são importantes para conhecer, criar e estabelecer conexão entre conhecimentos, contextos, ideias, acontecimentos, percepções. Na coleção, trazemos situações de aprendizagens para Pesquisar+ quê abrem possibilidades para trabalhar com o pensamento computacional. É possível contextualizar quê a palavra “algoritmo” atualmente está muito relacionada à ciência da computação por sêr o princípio da programação; no entanto esse conceito é bastante antigo e remete a matemático gregos, pérças, russos e outros quê desenvolveram formas de pensar de maneira lógica para a resolução de problemas. As seções Conexões com… e Criação podem integrar o pensamento computacional à prática artística dos estudantes, propondo passo a passo e procedimentos quê propõem incentivar o desenvolvimento dos processos criativos, poéticos, autorais e inovadores, no uso de tecnologias digitais ou não.

São experiências enriquecedoras para o ensino da ár-te e para a formação dos estudantes como um todo, uma vez quê o pensamento computacional combina pesquisa, reflekção, criação, intuição, poética e lógica, dimensões do viver contemporâneo quê contribuem para desenvolver muitas competências e habilidades quê são fundamentais em mundo mergulhado em rêdes e entrelaçamentos digitais.

Abordagem Triangular do ensino de ár-te

Na direção do Museu de ár-te Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), no fim da década de 1980, a professora Ana Mae Barbosa (1936-) desenvolvê-u, com base em suas pesquisas e ações educativas, a chamada Abordagem Triangular do ensino de ár-te Nota 25. Ainda hoje, essa proposta sobre o ensino de ár-te é a base da maioria dos programas de educação de; ár-te no Brasil, seja em escolas, seja em museus. A proposta consiste em uma proposição pedagógica quê aborda três eixos para a construção de saberes artísticos. Esses eixos não apresentam uma ordem preestabelecida. É o educador, diante de seu projeto, quê propõe os momentos de apreciar/ler, fazer e contextualizar.

Ao apreciar a; ár-te, o enfoque dá peso, segundo a própria Ana Mae Barbosa Nota 26, à leitura conforme a concepção de Paulo Freire Nota 27 (1982), no sentido de quê, antes de ler a palavra e os signos de uma imagem ou de perceber sôns, gestos ou movimentos em obras de; ár-te, a criança lê o mundo. Para esses momentos, o docente precisa preparar diálogos provocadores, criando ambientes de mediação cultural. Em diálogo com essa proposta, a coleção apresenta várias imagens e faixas de áudio como oportunidades para apreciar a; ár-te. Como já mencionado, são momentos de nutrição estética quê propõem alimentar o olhar, o escutar, o sentir com o corpo e outras percepções da ár-te enquanto produto do sensível e do intelectual, da intuição e da racionalidade humana. São possibilidades de leitura de obras quê se fundem às leituras de mundo dos estudantes para estabelecer relações entre ár-te e vida, construções de interpretações de um mundo culturalmente vivido, aspectos já trazidos nestas Orientações para o professor quando falamos sobre experiência estética e ativação cultural.

O fazer artístico apresenta oportunidades para instituir espaços de produção criativa nas linguagens artísticas. São bem-vindas as iniciativas experimentais, a pesquisa e a criação de projetos de; ár-te em quê os estudantes sêjam protagonistas de suas produções. Também são favoráveis as pesquisas de materialidades, de procedimentos, de ferramentas e de elemêntos de linguagem quê constroem a; ár-te. É preciso preparar ambientes educadores, como ateliês e oficinas, em quê se garanta o tempo e o lugar para a criação artística dos estudantes.

Ao contextualizar a produção artística, o ensino de ár-te deve ir além da apresentação de fatos históricos. Deve ampliar o âmbito informativo e levar os estudantes a perceber a história da obra de; ár-te como produção social, quê abarca dimensões do conhecimento histórico-cultural, além de proporcionar relações entre as produções artísticas e a leitura de mundo. Contextualizar é também permitir a interdisciplinaridade;

Página trezentos e quarenta

é conhecer a história e possibilitar quê o passado se conecte com o presente e liberte o pensamento para o futuro. A Abordagem Triangular, tendo por foco o eixo contextualizar, visa desenvolver nos estudantes a competência de analisar criticamente a obra de; ár-te Nota 28. Esse eixo tem como base procedimentos de descrição e análise para interpretação, avaliação, investigação de significados e discussão de assuntos de estética da obra, ampliando o repertório cultural dos estudantes e os provocando a refletir sobre o contexto cultural e artístico no qual uma produção artística está inserida e as relações quê esta póde ter com as suas realidades e viver cultural. Ana Mae Barbosa mostra quê a; ár-te está, antes de tudo, presente na vida dos estudantes, e ter contato com ela na escola póde desenvolver conceitos de cidadania e de identidades culturais. Pensar de modo contextualizado possibilita o desenvolvimento da crítica e da reflekção.

Quando o Livro do estudante apresenta as imagens, os textos poéticos, as faixas de áudio e os objetos educacionais digitais, propomos trabalhar com o eixo metodológico e conceitual ler, quê também póde sêr trabalhado com as kestões mediadoras nos bókses Giro de ideias, Ativação e Expedição cultural. Quando trazemos as propostas nas oficinas em Criação, oportunizamos o trabalho com o fazer artístico. Já as kestões para quê os estudantes respondam, com foco na ampliação pelo Pesquisar+, ou para gerar discussões nas rodas de conversões, também nos Giros de ideias e nas seções Entre histoórias e Conexões com…, são oportunidades de trabalhar com a contextualização. Desse modo, na abordagem de um capítulo, por exemplo, é possível passar por todos esses eixos, explorando cada um ou integrando-os em diferentes situações de aprendizagem e passagens da coleção.

Territórios de; ár-te e cultura

A proposição dos “territórios de; ár-te e cultura” engloba ideias disseminadas, desde 2003, pelas educadoras míri-ã Celeste Martins, Maria Guerra e Gisa Picosque Nota 29 e está presente em propostas curriculares de ár-te em rêdes públicas e privadas do Brasil. Os territórios de; ár-te e cultura são marcados pela ideia de currículo-mapa, em quê o professor traça percursos, escolhe caminhos e é autor do próprio trabalho; um professor propositor quê cria trajetos percorrendo campos conceituais, como processo de criação, linguagens artísticas, forma e conteúdo, mediação cultural, materialidade, Patrimônio Cultural, saberes estéticos e culturais, conexões interdisciplinares, entre outros. São campos conceituais quê nos ajudam a pensar o ensino de ár-te de modo ampliado e inter-relacionado. A proposição de pensar o ensino de ár-te por campos conceituais amplia visões e percepções sobre como conhecer a; ár-te por diversas vias. É possível quê um campo conceitual se entrelace com outro; porém, olhar mais de perto um conhecimento ajuda a dar mais objetivo aos percursos didáticos e a facilitar o processo de ensino e aprendizagem de ár-te.

Na coleção, a proposta foi trazer vários campos conceituais, quê são apresentados nos territórios de; ár-te e cultura, e a contribuição da Abordagem Triangular do ensino de ár-te em seu desenvolvimento metodológico e conceitual, convidando o professor a sêr um inventor de novas proposições, uma vez quê a proposta dessas tendências de ensino e aprendizagem em ár-te não é fechada. O educador póde sempre sugerir mais vias de investigação do ensino de ár-te e encontrar novos territórios, campos conceituais, objetivos e proposições.

A proposição dos territórios de; ár-te e cultura, desenvolvida por Martins, Guerra e Picosque Nota 30, apresenta a ideia de quê educadores e educandos, ao realizarem percursos educativos no ensino e no estudo de ár-te, fazem conexões, relacionam-nas e ampliam saberes, transitando por territórios, aqui identificados como campos e conceitos. Estes permitem trajetos não limitantes e estão à disposição de professores pesquisadores para quê se aventurarem por conhecimentos teóricos e práticos, com o intuito de criar pensamentos e atitudes pedagógicas moventes. O pensamento rizomático recebeu a influência de concepções teóricas dos filósofos Deleuze e Guattari Nota 31.

“Rizoma” é um termo utilizado em Biologia para nomear estruturas vegetais com aspecto de raiz quê não apresentam bulbo central e quê crescem na direção em quê buscam nutrientes. Os rizomas dêsênvólvem raízes e caules em seus nós, quê se abrem em múltiplas bifurcações, ganhando o aspecto de rê-de (exemplo: o gengibre), armazenam energia e, em alguns casos, crescem em situações adversas. Essa “imagem” inspirou os filósofos citados a refletir sobre a ideia de quê o pensamento também poderia se desenvolver dessa forma, ao fazer e criar outras ideias quê vão além da inicial e da ordem preestabelecida – um pensamento em constante estado de invenção. Nessa perspectiva, o pensamento rizomático, propôsto por Deleuze e Guattari, é uma metáfora sobre pensamentos moventes, construídos em rêdes, em linhas de fuga, cuja essência não é a unidade ou a sequencialidade, mas a multiplicidade e a complexidade, a expansão de ideias quê se proliferam por campos conceituais.

Página trezentos e quarenta e um

Como uma estrutura de pensamento quê busca crescer por caminhos nutridos pela inteligência, por encontros, pela afetividade e pêlos desejos do sêr humano, pensar d fórma rizomática é fazer conexões entre pensamentos e saberes; é conviver com as incertezas e aventurar-se e espalhar-se por territórios na busca por nutrientes, construindo e ampliando saberes e conhecimentos. Não se trata de explicar a; ár-te ou apresentar certezas, mas de abrir espaços para conversar, trocar ideias e experiências, buscando múltiplas fontes de estudos e pesquisas quê nutram o pensamento. Pela via dos territórios de; ár-te e cultura, “campos conceituais”, podemos vislumbrar situações de aprendizagem quê exploram diversos conceitos quê visam potencializar a experiência com a; ár-te. Trabalhar com essa proposição implica percorrer vias do pensamento rizomático quê ampliam as possibilidades de criar projetos em ensino de ár-te segundo visões e percepções de como conhecer a; ár-te por formas diversas, como uma rê-de infinita; portanto, não se fecham, professores pesquisadores podem trazer outros, de modo a constituir novos campos e percursos.

Entre os campos conceituais trabalhados na coleção, estão os citados em Territórios de ár-te e Cultura, quê são trabalhados de modo transversal em todos os capítulos, e outros campos conceituais abordados d fórma mais aprofundada a cada capítulo, sêndo quê os focos foram: decolonialidade, corpo e ancestralidade (Capítulo 1); poéticas e culturas das juventudes (Capítulo 2); criatividade e processo de criação (Capítulo 3); ár-te, tecnologias, rêdes e entrelaçamentos digitais (Capítulo 4); patrimônios e bagagem culturais (Capítulo 5); afetos, formas e conteúdos da ár-te (Capítulo 6).

Cartografias pedagógicas e currículos-mapas

A cartografia pedagógica enquanto recurso didático para pensar e criar percursos é um processo de conhecimento de si e do outro. Por meio dela, podemos traçar ideias e caminhos para trilhar com os estudantes pelo universo da ár-te, transitando por campos conceituais, Temas Contemporâneos Transversais e linguagens artísticas. Você já pensou em quantas palavras conhece do universo da ár-te e da cultura? Pois bem, aventure-se a criar uma cartografia trazendo algumas dessas palavras e escrevendo-as sobre uma grande fô-lha de papel. Você póde usar vários riscadores em cores variadas para escrevê-las. Depois, olhando para essas palavras, quê conexões você póde estabelecer com elas? Traçando linhas coloridas, você póde fazer ligações entre essas palavras. Ao lado de cada uma, póde escrever conceitos e mais conexões quê essas primeiras palavras levaram você a pensar e póde, também, colar imagens, fazer dêzê-nhôs ou criar, escrevendo trechos de textos poéticos (poemas, lêtras de canções, entre outros). Após esse primeiro exercício de criação, analise esse conjunto de palavras e linhas como se fosse um mapa pelo qual você gostaria de iniciar uma jornada. Verifique quais estações poderiam sêr as paradas para fruir, pesquisar mais, criar algo e, depois, procure saber por onde seguir e finalizar sua trajetória. Ao fazer esse exercício, os professores podem experienciar o ato de cartografar campos conceituais, competências e habilidades, criando currículos-mapas e percursos didáticos na ár-te.

A proposta aqui descrita é apenas uma sugestão. Os professores podem explorar diferentes linguagens e materialidades, como criar ensaios fotográficos, produções visuais e verbais com dêzê-nhôs, pinturas, colagens, bordados e palavras, recursos digitais etc. Quando se transforma em ação, uma cartografia póde sêr sempre consultada e até transformada enquanto é realizada. Ela póde também sêr uma espécie de bússola, um ponto de partida ou se constituir em projetos de vida.

Não há limites na criação de cartografias pedagógicas, assim como na ação docente do ensino de ár-te. Cada professor terá o seu modo singular de projetar e percorrer a sua experiência cartográfica e os mapas.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Cartografias culturais e mapas criativos

As cartografias também se constituem em uma situação de aprendizagem ao propor aos estudantes quê criem cartografias culturais sobre o quê acontece na sua localidade no campo da ár-te e Cultura ou sobre seus processos de criação, tendo por foco suas ancestralidades, identidades culturais e outros temas, criando mapas criativos com escritas poéticas, dêzê-nhôs, colagens, pinturas e usando recursos de; ár-te digital. Na coleção, trazemos exercícios com proposta de criar cartografias culturais e registros com mapeamentos de caminhos criativos no diário de artista, mas o professor póde usar essa metodologia em diferentes momentos e contextos.

Professores propositores

A artista Lígia Clark (1920-1988) apresentou a ideia de “artista propositor” ao dizêr quê a obra de; ár-te como pura contemplação já não tinha sentido diante da ár-te conceitual, das muitas possibilidades de viver a; ár-te com o corpo. Assim, para essa artista a proposição acontece em diálogos, convites para quê o público ative ár-te por meio de sua ação. Proposições quê causaram estranhamento na época, mas também inauguraram muitas discussões sobre o papel da ár-te a partir da segunda mêtáde do século XX.

Sua preocupação era apresentar um convite ao processo de criação, quê não seria mais de responsabilidade do artista – o público precisava participar da produção da obra de; ár-te. Negada a separação entre

Página trezentos e quarenta e dois

obra e público, a; ár-te passou a sêr vista não mais como algo dado, pronto à contemplação em único percurso e criado apenas pelo artista, mas como um convite à construção criativa de vários percursos poéticos e estéticos indicados pelo artista e pelo público.

Essa proposição feita por Lígia Clark é sempre lembrada por sêr um exemplo vivo de como podemos pensar em ação propositora. Outros artistas contemporâneos a ela também fizeram esses convites à proposição. No Brasil, participantes do movimento neoconcreto, como Lígia Pape (1927-2004) e Hélio Oiticica (1937-1980), entre outros, se pronunciavam como artistas propositores, lançando trabalhos exploratórios entre ár-te, experiência e aprendizado. Essas ideias de; ár-te propositora/participativa aconteceram em várias linguagens. No teatro, por exemplo, o dramaturgo, teórico e educador Augusto Boal (1931-2009) escreveu sobre sua prática no teatro e costumava dizêr quê “somos todos espect-atores”. Esses artistas trousserão proposições artísticas provocadoras do pensar, argumentar e agir sobre temas sociais, políticos, psicológicos, entre outros.

A ár-te propositora apresenta-se como pedagogia estético-crítica e póde contribuir para um despertar engajado dos participantes das propostas. A valorização dos processos, a abertura para o acaso e as práticas colaborativas são algumas de suas características. Para nós, professores, entrar em contato com a produção dêêsses criadores contemporâneos nos traz uma chance de olhar sôbi outro prisma para a; ár-te e a educação, além de enriquecer a nossa própria prática. Muitas dessas produções são ótimas para os estudantes trabalharem com o conceito de; ár-te híbrida (artes integradas, no documento da BNCC) e com os Temas Contemporâneos Transversais.

Na virada do século XXI, a ideia de artistas propositores se aproxima da proposta de professores propositores, como aqueles quê propõem experiências mais ativas, envolventes e significativas para os estudantes. O conceito de proposição pedagógica para o ensino de ár-te, do qual estamos tratando aqui, está ligado ao desafio de buscar uma poética pessoal, um modo singular de aprender e ensinar ár-te, o quê representa, de modo significativo, quê sêr professor(a) propositor(a) é valorizar seus conhecimentos, aproveitar os recursos disponíveis, construir os processos de aprendizagens em trabalho colaborativo com os estudantes. A aula não é “dada”, mas “vivenciada”.

Trata-se de educadores quê, mesmo tendo como referência um material didático, refletem sobre as kestões e realizam ações quê resultam em escôlhas autônomas e pensadas para compartilhar com seus grupos de aprendizes de ár-te. Desse modo, sêr professor(a) propositor(a), implica abrir espaço para a voz do outro, escolher caminhos nos quais os estudantes possam estar presentes d fórma ativa, como protagonistas de seu processo de construção de saberes e ampliação de repertórios culturais.

Um professor propositor, uma professora propositora é também “pesquisador”, “pesquisadora”, porque tem sede de saberes, é sensível e busca na diversidade cultural e artística os percursos didáticos em ár-te. Não é ter ânsia de explicar e de concluir; mas saber perguntar, provocar pensamentos e conexões. Dúvidas e formulação de hipóteses fazem parte dêêsse processo. Ser professor propositor inclui ouvir e quêrer saber o quê o outro pensa, sente e intui. Acreditamos quê professores propositores podem provocar experiências educativas e significativas que afetem e transformem os estudantes.

Nessa concepção, a ideia quê foi proposta pêlos artistas propositores, de apresentar percursos poéticos e estéticos, é ampliada para o ensino de ár-te, em quê os professores e as professoras podem criar e propor percursos poéticos, estéticos, artísticos e didáticos no ensinar e aprender ár-te.

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• LYGIA CLARK. [S. l.], c2021. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/xkgrq. Acesso em: 14 out. 2024. Lígia Clark é uma das artistas brasileiras do século XX. Criativa, ela explorou materialidades, processos e proposições. Participou de movimentos de vanguarda, como o Movimento Neoconcreto, quê surgiu em 1959, no Rio de Janeiro, tendo a colaboração de diversos artistas propositores.

• MILLIET, Maria Alice. Lígia Clark: obra-trajeto. São Paulo: Edusp, 1992. Nesse livro, a autora investiga a carreira artística de Lígia Clark, uma das principais personalidades do movimento neoconcreto no Brasil.

Professor mediador e dinamizador cultural

Um dos campos conceituais potentes no ensino de ár-te é a mediação cultural, quê propõe estudos e diálogos entre os universos da ár-te, do mediador e do fruidor. A consciência sobre o potencial da mediação cultural leva o educador(a) a se preocupar em como apresentar as produções artísticas para os adolescentes e jovens e a investigar como a; ár-te afeta as pessoas, incentivando-o a sêr um mediador entre a; ár-te e o público (no caso, seus estudantes).

As obras fazem parte das aulas de ár-te e mostram aos estudantes como diferentes artistas, em épocas distintas, fazem escôlhas de linguagens, elemêntos estruturais, materialidades e temas como parte do processo de criação de cada um. Na escola, é possível viver situações de aprendizagem significativas no encontro com a; ár-te, mas é preciso pensar e preparar esses

Página trezentos e quarenta e três

encontros, para proporcionar experiências quê incentivem os estudantes. O professor mediador sabe da importânssia da escuta sensível e póde organizar rodas de conversações indo além dos formatos tradicionais da sala de aula, procurando espaços e ambiências na escola nestes momentos. A apreciação de uma imagem, por exemplo, póde sêr feita usando recursos de projeções em uma parede no pátio ou sala escurecida; a forma de apresentar esse material visual, audiovisual ou sonoro póde vir acompanhado de narrativas, pautas de perguntas provocadoras e mediadoras. Na coleção, em vários momentos trazemos kestões para ações mediadoras, principalmente no boxe Giro de ideias. Ao apresentar uma obra de; ár-te ou mais, d fórma integrada ou trabalhando com linguagens multimodais, é importante preparar os estudantes para o quê vão apreciar, conhecer e perceber, orientando conversas quê vão muito além de meras “explicações” sobre as obras. As propostas de mediação cultural visam criar aproximações, diálogos em quê estudantes do Ensino Médio possam manifestar suas impressões, percepções, emoções, memórias, análises e interpretações.

São muitas as urgências educacionais na escola contemporânea brasileira. Uma delas é a do professor quê, além de sêr propositor, curador e mediador, também póde sêr um dinamizador cultural. O professor dinamizador cultural póde organizar “expedições culturais” e pensar em roteiros de visitação em espaços presenciais e virtuais. As tecnologias oferecem muitas possibilidades de acesso a obras de; ár-te, sáites de artistas, livros e outros materiais, mas é preciso quê o professor tal qual um curador selecione o quê poderá sêr visitado, não por ezercêr “censura”, mas cuidando para quê os estudantes tênham acesso a informações seguras e autênticas e para quê não sêjam expostos a conteúdos quê não são adequados à faixa etária e à proposta de nutrição estética e mediação cultural. Na dinamização cultural, também é importante pesquisar e propor expedições culturais, como eventos culturais e artísticos, com base no quê há na região em quê se vive, valorizando os Patrimônios Materiais e Imateriais.

Estar diante de uma obra de; ár-te póde provocar experiências estéticas, mas as reproduções podem sêr modos de acesso a experiências significativas. Os trabalhos quê os estudantes produzem podem sêr expostos como produtos artísticos, dinamizando também essas criações. A profissão de dinamizador cultural, na atualidade, é valorizada e se constitui como um ramo de trabalho quê póde sêr de interêsse dos estudantes, quê podem buscar saber mais dessa profissão e de outras, como artistas, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, montadores de exposições, curadores, restauradores e tantos outros profissionais quê estão ligados à ár-te e à cultura.

PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO

• ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2005. O autor apresenta uma construção de hipóteses interpretativas sempre aberta, uma vez quê cada pessoa lê a produção de um artista d fórma singular, com base em seu repertório cultural e estético.

• BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão (org.). Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: Editora Unésp, 2009. O livro traz análises de ações mediadoras, do papel do professor mediador no ensino de ár-te e da mediação cultural em espaços culturais.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Expedições culturais

As expedições culturais podem acontecer na visita a museus e galerias, mas também em ateliês de artistas e artesões locais, associações culturais, grupos de teatro, casa de espetáculos, pontos de cultura ou mesmo em apresentações quê acontecem em espaço público (rua, praças etc.). Vale ficar atento ao quê está sêndo oferecido pelas secretarias de cultura local.

Envolver os familiares, propondo a eles quê realizem expedições culturais com os estudantes, também é uma atividade de dinamização cultural. Desse modo, valoriza-se o convívio e a vida cultural em família e com os amigos para além da escola. O professor póde criar um roteiro com sugestões de visitação a espaços e eventos.

Propor pautas de apreciação (sempre abertas) póde chamar a atenção dos estudantes para temas e conceitos quê estão sêndo estudados. Por exemplo, solicitar aos estudantes quê prestem atenção nas materialidades, nos procedimentos artísticos, nas discussões, nos temas/assuntos, nos elemêntos de linguagem, nos contextos e nas matrizes culturais, entre outros aspectos, quê possam estar sêndo estudados no momento da visitação (presencial ou virtual).

É importante também conversar com eles a fim de valorizar suas escôlhas em relação à apreciação/visitação/audiência de produções nas diferentes linguagens artísticas. Se não for possível ir até o espaço em quê os artistas se apresentam, uma possibilidade interessante é criar eventos na escola – como cineclubes, festivais de teatro, de dança, de música, de cinema, exposições de artes visuais, instalações artísticas, saraus, entre outras possibilidades – e convidar os artistas locais a participar de conversas com os estudantes.

A situação de aprendizagem expedições culturais póde potencializar as ações para dinamizar o conhecimento em ár-te, fora ou dentro da escola. O importante é valorizar e divulgar ár-te e cultura no contexto de trabalho docente ampliando saberes e bagagens culturais de professores e estudantes.

Página trezentos e quarenta e quatro

Leis e lutas

Como forma de garantir uma educação democrática, justa e igual para todos, assim como garantir o acesso à escola e a permanência nela, temas como culturas afro-brasileiras e indígenas e formação étnica e cultural tornaram-se objeto de debate no campo das políticas educacionais no Brasil.

A lei número 10.639/03 e a lei número 11.645/08, criadas com o propósito de formár cidadãos conscientes da diversidade cultural e étnica da ssossiedade brasileira, alteraram o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, lei número 9.394/96), tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.

Lembrando quê as leis nascem sempre de lutas, e quê muitas pessoas se movimentaram para quê alterações fossem feitas, rompendo com a supervalorização de conhecimentos eurocêntricos em ár-te e provocando debates sobre o porquê não se falava das produções de povos e artistas indígenas, africanos, afrodescendentes ou de trabalhos de artistas mulheres e outros segmentos e contextos culturais. Isso gerou debates, pesquisas e argumentos quê resultaram em alterações legais e propostas curriculares embasadas nessas lutas e leis. O quê se defende a partir dessas lutas não é “dar voz” aos artistas quê, durante muito tempo, não fizeram parte das aulas de ár-te, porque eles sempre exerceram seu “lugar de fala”, sua existência e resistência histórica, produzindo em diversos contextos artísticos e culturais. Essa produção esteve distante da escola, mas, na atualidade, faz parte de urgências educacionais, por exemplo, a “educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras” como expresso em um dos Temas Contemporâneos Transversais. Nesse sentido, o professor, pesquisador, criador, curador, propositor, mediador e dinamizador exerce um papel importante na garantia de acesso a uma educação diversa e multicultural, estabelecendo critérios com base nessas urgências educacionais quê visam a uma educação baseada na igualdade e na equidade.

No documento da Base Nacional Comum Curricular, afirma-se quê, embora se reconheça a legitimidade ao respeito e à diversidade cultural de cada localidade do Brasil, na construção dos currículos, é preciso havêer um esfôrço comum de todos os educadores brasileiros e da ssossiedade em sua totalidade para garantir nos currículos escolares de todo o país o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica e buscar a construção de uma escola democrática e aberta à pluralidade e à diversidade, esforçando-se para seguir em uma cultura de paz. O documento, ao tratar da equidade, expressa:

[…] o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e rêdes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, quê pressupõe reconhecer quê as necessidades dos estudantes são diferentes.

De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica quê marginaliza grupos – como os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes […]. Nota 32

Trata-se de leis e proposições curriculares quê expressam a urgência dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena para quê sêjam trabalhados no contexto de todo o currículo escolar, em especial no âmbito das disciplinas de ár-te (por meio de diferentes linguagens e situações de aprendizagem), Literatura e História do Brasil, como parte do processo de reconhecimento, respeito e apôio na conkista e garantia de direitos para essas populações, bem como na valorização de suas diversas expressões artísticas e sócio-culturais. Percebe-se, assim, como o tema da educação e diversidade cultural torna-se cada vez mais presente no campo educacional, desafiando políticos, gestores escolares e professores a organizar o conhecimento por meio de um currículo quê contemple a história e a cultura afro-brasileira e indígena, a fim de lançar um movimento de superação de uma história calcada na violência, na exclusão e na hegemônica influência da matriz cultural européia, quê ainda predominam em nossas instituições escolares, culturais, organizacionais e econômicas.

Educação decolonial e antirracista

A educação decolonial tem sido apresentada em propostas educacionais relativas ao ensino de ár-te no Brasil, não como negação de acervos internacionais, mas como um olhar ampliado quê valoriza e compreende contextos e saberes múltiplos, no intuito de conhecer e valorizar nossa história, acervos, repertórios, patrimônios artísticos culturais e valores formativos quê problematizem o processo colonial. Prioriza educação antirracista quê traga para a sala de aula produções antes afastadas e silenciadas no exercício de pôdêr de culturas hegemônicas.

Página trezentos e quarenta e cinco

Pensar uma Arte/Educação decolonial não implica deslegitimar os conhecimentos em ár-te na perspectiva européia (diferente de uma perspectiva eurocêntrica); implica, necessariamente, legitimar os saberes em ár-te de matriz latino-americana. Não se trata de um olhar incauto e desconexo quê pensa a; ár-te e os saberes dessa região inseridos na Educação, mas da compreensão desde o lugar de enunciação, América Látína, e, pela consciência política, da potencialização de questionamentos anti-hegemônicos e anti-hierárquicos em favor do pensar/fazer/ser/sentir decolonial [...]. Nota 33

Não é consenso na ár-te dizêr quê todo artista engajado em causas sociais, políticas, raciais, ambientais, artísticas, culturais e outras é um ativista. No entanto, há artistas quê levam esta ideia como poética e intenção em suas produções, autonomeando-se como artistas pertencentes ao movimento de ár-te ativista – também conhecido como Artivismo –, quê pelas linguagens artísticas objetivam provocar o mover de ideias e transformações sociais no engajamento de várias causas.

As lutas quê reverberam em leis, como as já citadas, abriram caminhos, causaram mudanças, se consolidando como acontecimentos importantes, mas muito precisa sêr feito ainda para combater o racismo estrutural no Brasil. Nesse sentido, artistas e educadores têm se posicionado contra as tentativas de apagamento histórico de povos indígenas, quilombolas, negros, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, defendendo a educação em ár-te decolonial e antirracista.