Página 196

UNIDADE 4

ENERGIA E SERES VIVOS

Você já ouviu falar na física polonesa Marie Sklodowska Curie (1867-1934)? Seus estudos foram essenciais para desenvolver os conhecimentos sobre radioatividade de alguns elementos químicos, como o rádio abre parênteses R a fecha parênteses e o polônio abre parênteses P o fecha parênteses. Graças a essas contribuições, Marie Curie recebeu dois Prêmios Nobel: um de Física e outro de Química. A exposição prolongada a elementos radioativos no seu trabalho cotidiano teve impactos negativos em sua saúde. Marie faleceu aos 67 anos de anemia aplástica, uma condição grave relacionada à sua frequente exposição aos elementos radioativos.

Atualmente, a radioatividade tem diversas aplicações benéficas, sendo utilizada, por exemplo, na produção de energia pelas usinas nucleares e na radioterapia, como tratamento contra o câncer. No entanto, se não utilizada de maneira adequada e com cuidado, pode representar risco ao ambiente e aos seres vivos, incluindo danos ao material genético.

a ) O legado de Marie Curie continua influenciando de maneira significativa o avanço da Ciência até os dias atuais. Você conhece outras cientistas cujos trabalhos tiveram um impacto importante nos estudos científicos? Converse com os colegas sobre exemplos de contribuições femininas notáveis na Ciência.

b ) Como citado no texto, a exposição à radioatividade pode ser prejudicial ao ser humano. Você já ouviu falar de algum acidente com radioatividade?

c ) Como você acha que a radioatividade pode ser relacionada a danos para o ambiente e para os seres vivos?

d ) O que é material genético?

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- matriz elétrica brasileira;

- impactos das usinas elétricas;

- demanda energética;

- radiação ionizante;

- radiação não ionizante;

- ciclos celulares;

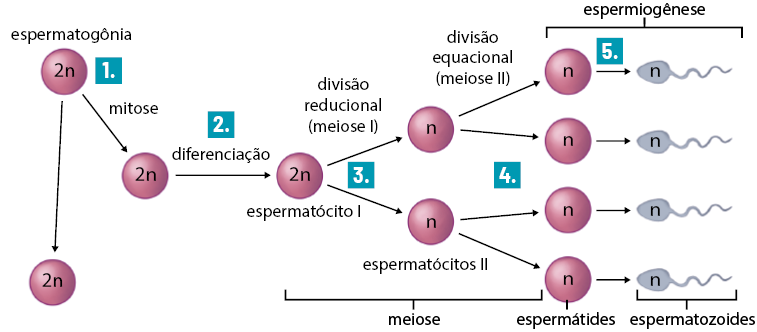

- espermatogênese;

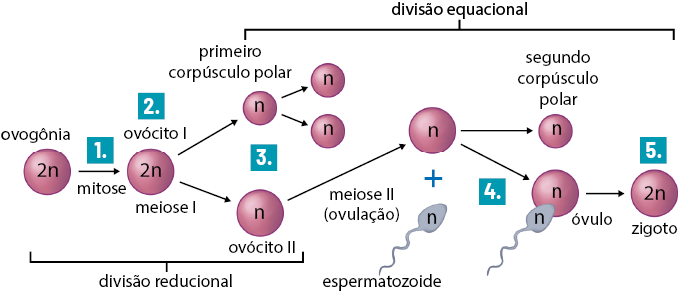

- ovogênese;

- manifestação das informações genéticas;

- engenharia genética;

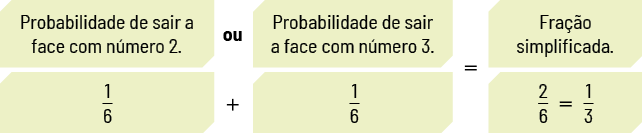

- probabilidade genética;

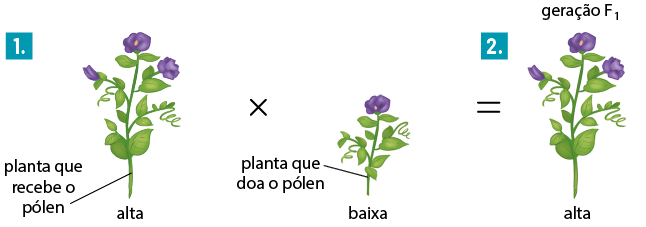

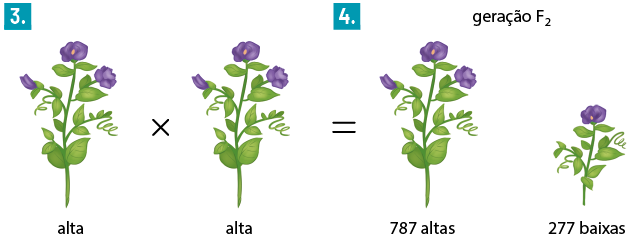

- transmissão da informação genética;

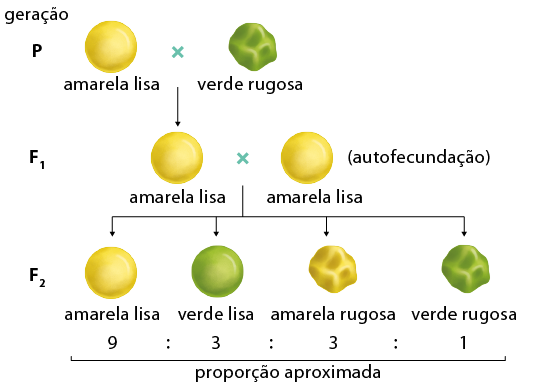

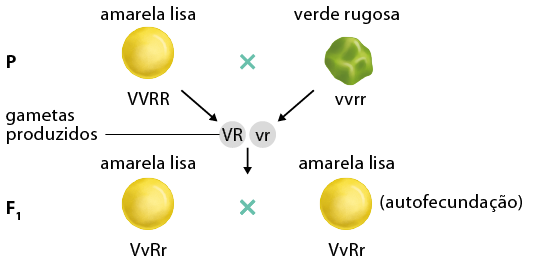

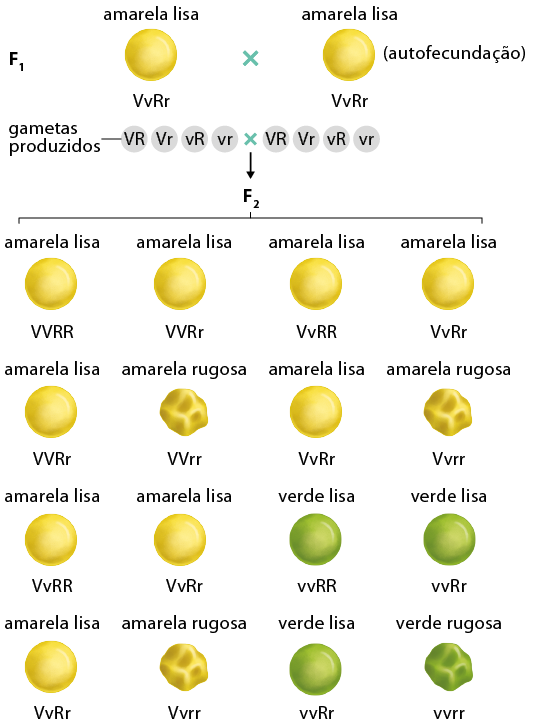

- leis de Mendel;

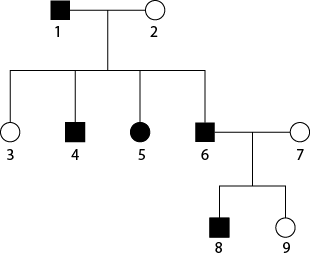

- heredograma;

- padrões de dominância não mendeliana;

- cromossomos sexuais.

Página 197

Página 198

CAPÍTULO11

Energia elétrica e meio ambiente

Matriz elétrica brasileira

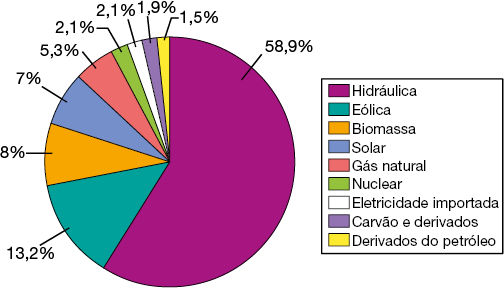

Os gráficos apresentados a seguir se referem às matrizes elétricas brasileira e mundial. Analise-os e responda às questões.

Fontes de geração de energia elétrica no Brasil (%) (2023)

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Relatório síntese 2024: ano base 2023. Rio de Janeiro: EPE, 2024. p. 38. Disponível em: https://s.livro.pro/63kzcr. Acesso em: 12 set. 2024.

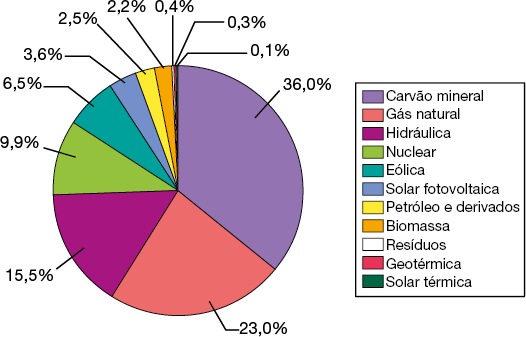

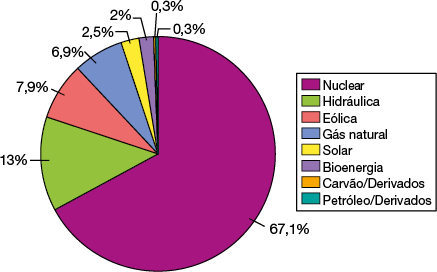

Fontes de geração de energia elétrica mundial (%) (2021)

Fonte de pesquisa: MATRIZ energética e elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/HuVw2W. Acesso em: 12 set. 2024.

1. Qual é a fonte de geração de energia elétrica mais utilizada no Brasil? Em sua opinião, por que há predomínio dessa fonte?

Resposta: É a hidráulica. Espera-se que os estudantes comentem que, no Brasil, grandes rios percorrem diferentes regiões. Além disso, os índices de precipitação e o relevo contribuem para a exploração desse tipo de fonte de energia no país.

2. O que é possível afirmar sobre o uso de recursos renováveis e não renováveis na matriz elétrica brasileira?

Resposta: As fontes de energia renováveis representam cerca de 87% das fontes utilizadas (desconsiderando a eletricidade importada). As fontes de recursos não renováveis representam uma pequena parcela, sob a forma principalmente de carvão, gás natural e derivados do petróleo.

3. Analisando os gráficos desta página, o que você pode concluir a respeito da matriz elétrica mundial, comparada à matriz elétrica brasileira?

Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que a matriz elétrica mundial é composta predominantemente por fontes não renováveis de energia, como carvão mineral e gás natural, que correspondem a quase 60% dessa matriz. Já no caso do Brasil, apesar de a maior parte das fontes de energia ser de recursos não renováveis, o uso de fontes renováveis de energia é maior do que o apresentado para a matriz energética mundial. No caso do Brasil, esse tipo de recurso corresponde a cerca de 87,1% das fontes de energia (hidráulica, 58,9%; eólica, 13,2%; biomassa, 8%; solar, 7%).

A capacidade de geração de energia elétrica e o tipo de fontes de energia variam entre os países. No ano de 2022, por exemplo, o Brasil ocupava o segundo lugar em capacidade instalada de geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas, sendo esse ranking liderado pela China. Já a capacidade instalada de geração de energia elétrica nuclear, nesse mesmo ano, era encabeçada pelos Estados Unidos.

As variações nas matrizes elétricas dos países são resultado de diferentes fatores, entre eles políticas públicas, desenvolvimento tecnológico, rentabilidade e disponibilidade de recursos naturais. A seguir, vamos abordar alguns desses fatores e sua interferência na matriz elétrica de um país.

Página 199

Uso de recursos naturais

Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente no ambiente e de maneira rápida, de modo a não prejudicar sua disponibilidade. Já os recursos naturais não renováveis são os que têm uma renovação extremamente lenta, levando até bilhões de anos para isso ocorrer. Ou seja, sua reposição não acompanha o consumo, por isso esses recursos podem se exaurir no ambiente. Então, como foi possível perceber ao analisar os gráficos da página anterior, a matriz energética brasileira se baseia principalmente em recursos naturais renováveis, especialmente a água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses.

O perfil da matriz energética brasileira se modificou e incluiu novas tecnologias ao longo do tempo, como apresentado a seguir.

| Ano / Fonte | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | Nuclear | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

1982 |

33.156 |

6.190 |

0 |

0 |

0 |

39.346 |

|

1992 |

47.709 |

6.684 |

0 |

0 |

657 |

55.050 |

|

2002 |

64.474 |

13.813 |

22 |

0 |

2.007 |

80.315 |

|

2012 |

84.294 |

32.778 |

1.892 |

2 |

2.007 |

120.973 |

|

2022 |

109.721 |

46.284 |

23.744 |

7.387 |

1.990 |

189.127 |

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional 2023: ano base 2022. Rio de Janeiro: EPE, 2023. p. 176-177. Disponível em: https://s.livro.pro/ogy9y3. Acesso em: 11 set. 2024.

4. O que é possível dizer a respeito da tendência energética no Brasil ao longo do tempo?

Resposta: A energia hidráulica se mantém predominante no Brasil desde a década de 1980. Ao longo do tempo, outras fontes de energia foram inseridas na matriz energética brasileira, como a nuclear, a solar e a eólica. De modo geral, todas as fontes de energia tiveram sua capacidade instalada ampliada, com exceção da energia nuclear, na qual se observou uma queda desse parâmetro entre 2012 e 2022. Além disso, é possível reconhecer que, de todas as fontes de energia, a que teve maior ampliação de capacidade instalada foi a eólica.

Apesar da diversificação dos tipos de usinas elétricas ao longo dos anos, a geração de energia elétrica no Brasil ainda é predominantemente hidráulica, por causa, sobretudo, da disponibilidade de água no país.

O Brasil se destaca como um dos países com as maiores reservas de água doce do mundo, tanto superficiais quanto subterrâneas. Essa grande disponibilidade hídrica é resultado de diferentes fatores, entre eles o predomínio de climas úmidos e chuvosos em grande parte do território. Essa e outras características ambientais favorecem a formação de uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo.

Hidrografia brasileira

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Atlas geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p. 105.

Dica

Bacia hidrográfica é uma região drenada por um rio e seus afluentes. Nesse local, toda a água oriunda de nascentes, precipitação ou estoques subterrâneos escoa para um mesmo corpo de água.

Já região hidrográfica se refere ao espaço territorial que abrange uma ou mais bacias hidrográficas com características similares, incluindo seus aspectos naturais, sociais e econômicos.

Página 200

Compartilhe ideias

Embora detenha aproximadamente 12% da água doce superficial disponível do mundo, no ano de 2022, 7 milhões de cidadãos sofreram com a escassez de água em território brasileiro.

a ) Junte-se a dois colegas e discutam os possíveis motivos associados a esse paradoxo da água no Brasil.

Resposta: Espera-se que os estudantes relacionem diferentes motivos para essa situação, como a falta de investimentos em sistemas de captação e distribuição de água, além de fenômenos climáticos severos, como secas prolongadas e estiagens.

Apesar do predomínio de fontes de energia renováveis na matriz energética brasileira, o uso de recursos naturais não renováveis também se mantém representativo, especialmente em situações que prejudicam a geração de energia elétrica em hidrelétricas. Sobre esse assunto, leia o trecho da reportagem a seguir.

5. Classifique os recursos naturais utilizados na matriz energética brasileira em renováveis e não renováveis.

Resposta: As fontes de energia solar, hídrica, eólica e biomassa são recursos naturais renováveis; já as fontes de energia nuclear e os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis.

Bandeira amarela é acionada e conta de luz vai subir em julho

[...]

"A bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano (em cerca de 50%) e pela expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período", explicou a Aneel em comunicado. [...]

Nesse caso, as termelétricas, que produzem energia mais cara que as hidrelétricas, deverão ser acionadas para preservar os reservatórios. A classificação "amarela" indica condições de geração de energia menos favoráveis e, na prática, significa um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora abre parênteses quilowatt-hora fecha parênteses consumidos.

[...]

MONTEIRO, Renan. Bandeira amarela é acionada e conta de luz vai subir em julho. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2024. p. B7.

Nos últimos anos, especialistas têm apontado a necessidade de rever e modificar a matriz elétrica brasileira, visando, por exemplo, reduzir a dependência de hidrelétricas e incentivar a ampliação da capacidade de geração de energia elétrica com base em fontes de energia alternativas e renováveis, como energia solar, eólica e de biomassa.

Como foi possível verificar nos dados apresentados anteriormente, no início do século XXI, o potencial de geração de energia elétrica no Brasil passou a contar com usinas eólicas e, alguns anos depois, com usinas solares. Sobre esse assunto, leia o trecho de reportagem a seguir.

Brasil bate recorde de expansão da energia solar em 2023

Com construção de usinas fotovoltaicas e eólicas, matriz elétrica brasileira chega a 83,79% de fontes renováveis, uma referência internacional

BRASIL bate recorde de expansão da energia solar em 2023. Gov.br, 18 set. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/7u5bpz. Acesso em: 12 set. 2024.

O potencial para geração de energia elétrica solar só começou a ser explorado no Brasil em 2010, embora tenha apresentado um salto considerável até os dias atuais. O potencial eólico, por sua vez, começou a ser explorado um pouco antes, no início dos anos 1990. Atualmente, o Brasil é referência internacional no que diz respeito à geração de energia elétrica por fontes renováveis. No ano de 2023, por exemplo, o país já contava com 954 usinas eólicas e 18 mil usinas solares.

Além de incentivos governamentais e a criação de leis específicas, o país tem uma série de características naturais que possibilitam a exploração de diferentes fontes de energia e que, portanto, podem interferir na determinação do perfil de sua matriz energética. Vamos estudar alguns deles a seguir.

Página 201

Características ambientais e geográficas

6. Em sua opinião, o relevo pode interferir na identificação de um local de instalação de usinas hidrelétricas? Explique.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que sim, pois as usinas hidrelétricas utilizam a movimentação da água para gerar energia elétrica. Assim, a existência de áreas de desnível no terreno, como áreas de planalto, favorece a criação de quedas artificiais, cuja movimentação possibilita a geração de energia elétrica nesse tipo de usina.

Além da disponibilidade de recursos naturais, as características ambientais e geográficas interferem no tipo de usina elétrica instalada em determinada região. No caso das usinas hidrelétricas, por exemplo, além da disponibilidade de água, manifestada pela grande malha hidrográfica, é preciso que o relevo apresente alguns desníveis, o que favorece o escoamento superficial e as quedas-d'água naturais, de outra maneira torna-se necessária a criação dessas quedas artificialmente.

Relevo brasileiro

Fonte de pesquisa: ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2019. p. 53.

Dica

Os planaltos correspondem a formas de relevo relativamente planas e de altitudes mais elevadas. As depressões, por sua vez, correspondem às regiões que apresentam altitudes mais baixas do que a das áreas circunvizinhas. Já as planícies são áreas, em geral, planas e formadas pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas de altitudes mais elevadas.

7. Analisando o mapa, qual é o relevo predominante no estado onde você vive?

Resposta pessoal. A resposta depende do estado onde os estudantes residem. Auxilie-os na análise do mapa, se necessário.

Como você pôde notar ao observar o mapa de relevo do Brasil, o país apresenta um relevo favorável à instalação de usinas hidrelétricas, pois há predomínio de áreas de planalto e de depressão, o que possibilita áreas de desnível no terreno. As principais usinas hidrelétricas do país, apresentadas a seguir, localizam-se em áreas com essas características.

| Usina hidrelétrica | Bacia hidrográfica | Potência fiscalizada abre parênteses k W fecha parênteses |

|---|---|---|

|

Belo Monte |

Bacia do Rio Amazonas, Pará − Rio Xingu |

11.233.100 |

|

Tucuruí |

Bacia do Rio Amazonas, Amazonas − Rio Tocantins |

8.535.000 |

|

Itaipu (parte brasileira) |

Bacia do Rio da Prata − Rio Paraná |

7.000.000 |

Fonte de pesquisa: ANEEL. Lista geral de usinas. Disponível em: https://s.livro.pro/gk1j7p. Acesso em: 10 out. 2024.

Página 202

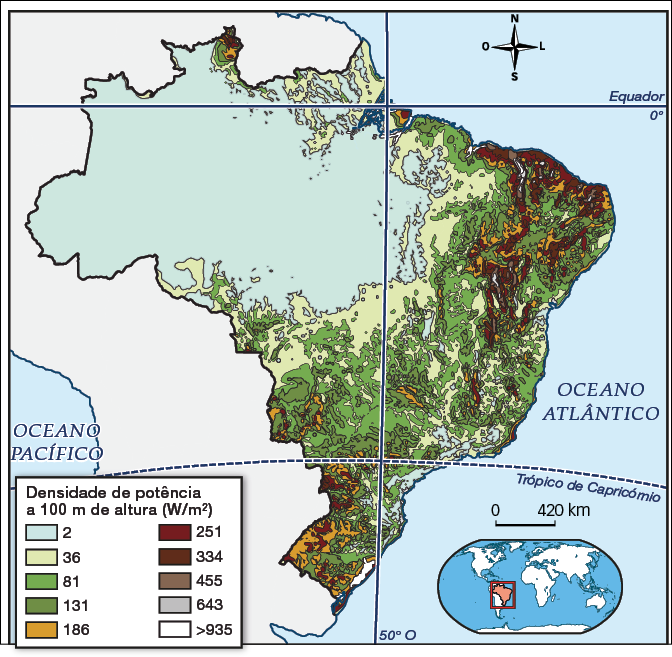

Para a instalação de usinas eólicas, é necessário observar características ambientais como o regime e a velocidade dos ventos, bem como a vegetação local e o relevo. Nesse caso, um relevo plano ou montanhoso e com vegetação baixa ou pouco densa favorece o aproveitamento da energia dos ventos.

A energia eólica tem sido cada vez mais incentivada no Brasil porque o regime de ventos brasileiro é considerado favorável a esse tipo de usina e acima da média mundial. Além disso, não sofre interferência de períodos de estiagem, como ocorre no caso da energia hidráulica, sendo uma possível alternativa a esse tipo de fonte de energia.

Por causa das características ambientais, a instalação de usinas eólicas é favorecida em algumas áreas do Brasil, como mostra o mapa a seguir. Nele, é possível notar uma variação desse potencial no território nacional.

Potencial eólico no Brasil (2013)

Fonte de pesquisa: CENTRO de Pesquisas de Energia Elétrica. Atlas do potencial eólico brasileiro: simulações 2013. Rio de Janeiro: Cepel, 2017. p. 29.

8. De acordo com o mapa, qual região brasileira tem o maior potencial eólico?

Resposta: A região Nordeste. Nela, há maior quantidade de áreas com densidade de potência mais alta comparada às demais regiões. Também é possível notar áreas com potencial elevado na porção mais ao sul do país.

9. Analisando o mapa, como você avaliaria o potencial eólico na região onde vive?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes deem respostas com base na interpretação do mapa e nas informações contidas na legenda. Auxilie-os nessa análise, se necessário.

Como é possível perceber pela análise do mapa, a Região Nordeste se destaca como a de maior potencial eólico no Brasil, especialmente nas áreas litorâneas de estados como Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, além de porções no interior de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Piauí.

Entre 2012 e 2022, o Brasil ampliou mais de 12 vezes a sua capacidade instalada de geração de energia eólica, processo que se deu pela instalação de novos parques eólicos do tipo onshore, ou seja, instalados na área continental do país. Esse tipo de usina, como mostrado no mapa, tem maior potencial de captação na Região Nordeste e em áreas específicas, de acordo com a potência eólica local.

Outro tipo de instalação que ainda está em estudo no país e que permitiria a ampliação das usinas para outras regiões brasileiras se refere à chamada energia eólica offshore, em que as turbinas são instaladas em corpos de água, principalmente no mar. Nesse caso, seria possível aproveitar o potencial de todo o litoral brasileiro nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

Embora as usinas offshore tenham grande potencial para fortalecer e diversificar a matriz elétrica renovável do Brasil, sua viabilidade de aplicação ainda está em fase de estudo e licenciamento ambiental, além de prever a necessidade de um grande aporte de recursos em obras de instalação e distribuição energética.

Página 203

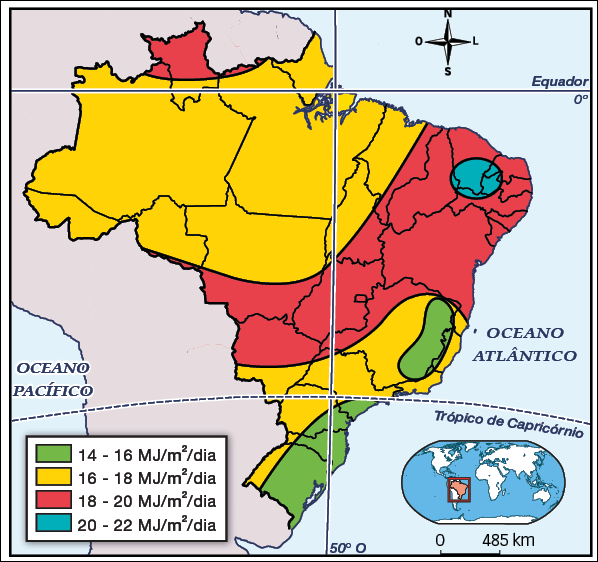

Quanto ao uso da energia solar para a geração de energia elétrica, ocorre algo semelhante. A radiação solar atinge as regiões do Brasil com diferentes intensidades.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a radiação solar no Brasil varia de 8 a 22 megajoule abre parênteses M J fecha parênteses por metro quadrado abre parênteses m elevado ao quadrado fecha parênteses por dia. A incidência da energia solar sofre influência de diferentes fatores, como a latitude. Observe o mapa de radiação solar desta página e note que as regiões mais próximas à linha do equador apresentam maior potencial elétrico, enquanto nas regiões Sul e Sudeste esse potencial é menor.

Além disso, a intensidade da radiação solar é influenciada pelas estações do ano e pelas condições atmosféricas, como a nebulosidade e a umidade relativa do ar, o que pode tornar essa fonte de energia inviável em determinadas situações.

Radiação solar abre parênteses M J barra m elevado ao quadrado barra dia fecha parênteses no Brasil (2007)

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Atlas de energia elétrica do Brasil. 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. p. 85. Disponível em: https://s.livro.pro/c2i3ap. Acesso em: 12 set. 2024.

Por outro lado, a luz solar inclui tanto a energia luminosa quanto a térmica, por isso seu uso é promissor para a geração de energia elétrica, por meio de usinas fotovoltaicas, e para a substituição de sistemas elétricos de aquecimento, como os utilizados para aquecer água.

A busca por matrizes elétricas mais sustentáveis é uma premissa para os países que, de fato, buscam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes. A matriz elétrica do Brasil tem sido exemplo internacional por se basear, majoritariamente, em fontes renováveis, com dados superiores à média global.

Acompanhe a tabela a seguir, que mostra uma perspectiva de incremento (em %) da capacidade instalada das fontes que compõem a matriz elétrica brasileira no período de 2021 a 2030, com dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, produzido pelo Ministério de Minas e Energia, no ano de 2021.

| Fonte / Capacidade (gigawatt) instalada/projetada no ano | 2021 | 2030 | Incremento % |

|---|---|---|---|

|

Hidráulica |

109 |

115 |

6 |

|

Térmica |

37 |

38 |

2 |

|

Eólica |

17 |

32 |

88 |

|

Solar |

3 |

8 |

167 |

|

Nuclear |

2 |

3 |

50 |

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano decenal de expansão de energia 2030. Brasília: EPE, 2021. p. 345. Disponível em: https://s.livro.pro/uk3qi0. Acesso em: 12 set. 2024.

Professor, professora: Ao analisar a tabela, comente com os estudantes que a fonte térmica corresponde à geração de energia elétrica a partir de carvão mineral, gás natural, gás industrial, diesel e óleos combustíveis. Já a fonte hidrelétrica não inclui a energia elétrica importada.

10. De acordo com a tabela, o que é possível concluir a respeito do possível futuro da geração de energia elétrica no Brasil?

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que é prevista uma ampliação significativa da geração de energia solar, seguida da energia eólica e nuclear.

Página 204

CONEXÕES com ... GEOGRAFIA

A importância da Cartografia

A produção de mapas é uma das técnicas mais antigas para representar áreas da superfície terrestre de maneira reduzida, sendo a Cartografia a ciência responsável por estudar e desenvolver essas representações.

Historicamente, as representações cartográficas foram adaptadas de diferentes formas pelos grupos humanos, servindo como instrumento de orientação, localização espacial e conhecimento da distribuição de elementos naturais como vegetação, rios e animais.

Com recursos simples retirados da natureza e técnicas até então desenvolvidas, há indícios de que os primeiros mapas eram produzidos com vários tipos de materiais, entre eles argila, pedaços de rocha, conchas e gravetos de madeira.

Nesse mapa, as fibras vegetais representavam, por exemplo, as correntes marítimas da região e as conchas presas a elas indicavam as ilhas do arquipélago. Esse tipo de mapa data da década de 1920.

Com o decorrer do tempo, as técnicas e os tipos de produção cartográfica se aprimoraram. Além dos mapas, surgiram outros tipos de documentos para representar áreas de forma reduzida, entre eles cartas e plantas, diferindo, principalmente, no tamanho da escala representada. Ou seja, as áreas abrangidas nas representações das cartas e das plantas são menores em relação aos mapas, portanto detalham elementos com mais riqueza.

Com o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos nas últimas décadas, as representações cartográficas passaram a ser produzidas digitalmente. Atualmente, equipamentos como drones, veículos aéreos não tripulados, auxiliam a capturar imagens aéreas de pontos menores da superfície terrestre. Os programas de computadores processam e transformam essas imagens em representações cartográficas de maior precisão. O monitoramento e o controle de áreas ambientais e a análise de uso e de ocupação do solo são algumas das finalidades do mapeamento digital.

Mesmo diante dos avanços tecnológicos e com uma maior disponibilidade de recursos em aparelhos eletrônicos, as representações cartográficas seguem presentes de maneira impressa em muitos locais de acesso público, como em painéis de parques florestais, estações de transporte público, universidades e pontos turísticos. Esses instrumentos auxiliam as pessoas na localização espacial, no cálculo de distância e nas rotas de deslocamento, por exemplo.

a ) Em sua opinião, qual é a importância dos recursos cartográficos para os estudos ambientais?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a Cartografia é uma importante aliada dos estudos da área ambiental. Eles podem citar exemplos do uso de representações cartográficas para a identificação de tipos de relevo e de solo; na análise de características climáticas e os impactos de fenômenos naturais; para o controle e o monitoramento de ações antrópicas, como queimadas e desmatamento; no mapeamento de recursos hídricos e na identificação de atividades econômicas desenvolvidas nesse tipo de recurso natural etc.

b ) Cite situações em que você utiliza representações cartográficas, como mapas, cartas e plantas, e comente com os colegas o que considera essencial para a utilização dessas representações.

Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, que utilizam representações cartográficas para consultar a previsão do tempo, realizar deslocamentos entre lugares com mapas em aplicativos de GPS (sistema de posicionamento global) e para a localização de lugares públicos, como praças, parques e praias. Como itens essenciais, podem mencionar a localização e a identificação de elementos, a distância entre locais, o tempo estimado de percurso etc.

Página 205

ATIVIDADES

1. O gráfico a seguir apresenta informações a respeito da matriz elétrica da França com dados referentes ao ano de 2020. Analise-o atentamente e responda às questões.

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

1. A matriz elétrica brasileira, em 2023, era a seguinte: 58,9% hidráulica; 13,2% eólica; 8% biomassa; 7% solar; 5,3% gás natural; 2,1% nuclear; 2,1% eletricidade importada; 1,9% carvão e derivados; 1,5% derivados de petróleo. Agora, analise a gráfico a seguir com informações a respeito da matriz elétrica da França para o ano de 2020 e responda às questões.

Fontes de geração de energia elétrica na França (%) (2020)

Bioenergia: inclui energia proveniente do uso de recursos como biogás, biomassa e resíduos domésticos.

Fonte de pesquisa: BILÁN électrique 2020. Réseau de Transport d'Électricité, jan. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/g4z27f. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) Compare os dados da matriz francesa com os da matriz elétrica brasileira apresentada no início do capítulo. Descreva as principais diferenças que você pode observar entre elas.

Resposta: Ao contrário da matriz elétrica brasileira, que tem energias renováveis formando a maior parcela na geração de energia elétrica (87%), a matriz elétrica francesa se baseia fortemente em energias não renováveis (74,6%), sendo a maior parte representada pela energia nuclear (67,1%).

b ) Há semelhanças entre as matrizes elétricas francesa e brasileira? Justifique sua resposta.

Resposta: Sim, há semelhanças. Embora as porcentagens sejam consideravelmente diferentes, assim como no Brasil, a energia hidráulica na França compõe a maior parcela da energia oriunda de fontes renováveis, representando um total de 13% da matriz elétrica francesa ou mais de 50% da energia gerada por fontes renováveis.

c ) Em sua opinião, que motivos poderiam justificar as diferenças entre as matrizes dos dois países? Argumente sua resposta.

Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a elencar e a refletir sobre características que permitem explorar determinada fonte de energia em um país e que podem justificar as diferenças entre as matrizes elétricas, como características do relevo, potencial hídrico, índice de precipitação, incidência solar, potencial eólico e investimentos governamentais.

2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda às questões.

Projeto brasileiro usa palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável

Um projeto desenvolvido no Brasil com a palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável é candidato a um prêmio de inovação promovido pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

[...]

O setor, que anteriormente queimava a palha da cana-de-açúcar, usa agora um sistema de manutenção da palha na superfície do solo, com apenas uma parte sendo recolhida para ser utilizada nas usinas como complemento ao bagaço, na geração de eletricidade.

[...]

PROJETO brasileiro usa palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável. Nações Unidas Brasil, Brasília, 17 jun. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/0cr9px. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) O uso da palha da cana-de-açúcar está incluso em qual tipo de fonte de energia, abordado na página 198?

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

a ) O uso da palha da cana-de-açúcar está incluso em qual tipo de fonte de energia explorado pela matriz elétrica no Brasil: hidráulica, eólica, biomassa, solar, gás natural, nuclear, eletricidade importada, carvão e derivados ou derivados do petróleo?

Resposta: Biomassa.

b ) Como o uso da palha da cana-de-açúcar na geração de energia elétrica pode ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Se necessário, faça uma pesquisa.

c ) Explique por que a palha da cana-de-açúcar é considerada um recurso natural renovável.

d ) Quais são os possíveis benefícios do incentivo ao uso da fonte de energia identificada no item a para a geração de energia elétrica? Pesquise o assunto, se necessário.

e ) Cite outra possível aplicação energética da cana-de-açúcar.

Respostas nas Orientações para o professor.

Página 206

3. Leia a manchete a seguir.

Eólica offshore é a aposta do Brasil para consolidar a transição energética

Disponível em: https://s.livro.pro/1mmqid. Acesso em: 12 set. 2024.

A respeito da fonte de energia citada na manchete e conhecendo as características da atual matriz elétrica do Brasil, analise as alternativas a seguir como corretas e incorretas, corrigindo as alternativas incorretas.

a ) O potencial eólico offshore é ainda pouco explorado no país e, com os devidos incentivos governamentais e econômicos, pode assumir parcela expressiva da matriz elétrica brasileira.

Resposta: Correta.

b ) Considerando os valores de capacidade instalada de geração de energia elétrica do país no ano de 2022, a energia eólica offshore precisaria aumentar cerca de três vezes a capacidade eólica atual para ultrapassar o potencial hidrelétrico.

Resposta: Incorreta. A energia eólica offshore precisaria aumentar cerca de cinco vezes a capacidade eólica atual para ultrapassar o potencial hidrelétrico.

c ) O debate sobre as mudanças climáticas pode ser uma das justificativas para a busca de alternativas para as hidrelétricas, uma vez que a ocorrência de secas prolongadas pode comprometer seriamente a geração de energia no país.

Resposta: Correta.

d ) É provável que o estudo tenha apontado as regiões brasileiras onde o potencial eólico apresenta os valores mais elevados, mas que ainda têm um número reduzido ou inexistente de usinas eólicas, como as regiões Norte e Nordeste.

Resposta: Incorreta. A Região Norte do Brasil tem baixo potencial eólico. Os maiores índices são encontrados na região Nordeste e em porções da região Sul.

e ) Embora as regiões litorâneas brasileiras apresentem elevado potencial eólico ainda não explorado, esse tipo de recurso não seria uma alternativa interessante para compor a matriz elétrica atual, uma vez que se refere a uma fonte de energia não renovável.

Resposta: Incorreta. A energia eólica é um tipo de energia renovável.

4. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.

Energia do calor do Sol

Os primeiros projetos de geração heliotérmica estão começando a sair do papel no Brasil

Os primeiros projetos experimentais brasileiros de geração de energia heliotérmica, ou termossolar, estão em fase de instalação e devem entrar em operação nos próximos meses. Esse tipo de energia solar, internacionalmente conhecida pela sigla CSP, de concentrating solar power, utiliza o calor capturado do sol para aquecer um fluido que, por sua vez, movimenta uma turbina a vapor, produzindo eletricidade. O princípio é o mesmo de qualquer planta termelétrica, mas emprega uma fonte 100% renovável, abundante e limpa, a irradiação solar [...]

ZAPAROLLI, Domingos. Energia do calor do Sol. Pesquisa Fapesp, 20 set. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/116q4y. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) Considerando a influência da latitude na irradiação solar no território brasileiro, qual região teria mais potencial para geração de energia heliotérmica citada no texto.

Resposta: As regiões do Brasil mais próximas à linha do equador teriam maior potencial considerando a irradiação solar no território brasileiro, principalmente as regiões Nordeste e parte do Centro-Oeste.

b ) Identifique os recursos utilizados nas duas formas de geração de energia citadas no texto como renovável e não renovável.

Resposta: A energia heliotérmica ou termossolar utiliza o calor proveniente do Sol e é, portanto, renovável. Já as termelétricas utilizam energia da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, e se caracterizam como energia não renovável.

c ) Quais são as vantagens da energia heliotérmica em relação à energia gerada em termelétricas?

Resposta: As heliotérmicas são menos poluentes do que as termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia e liberam gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono.

d ) Nas usinas heliotérmicas, o calor pode ser armazenado, pois o fluxo do fluido aquecido pode ser controlado para que o gerador elétrico continue em movimento, mesmo quando o sistema não está capturando a radiação solar. Em termos de geração de energia elétrica, quais são as vantagens dessa característica?

Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que, por serem capazes de armazenar o calor, as usinas heliotérmicas podem gerar energia elétrica mesmo quando não há incidência solar sobre o sistema, por exemplo, no período da noite, diferentemente das usinas fotovoltaicas convencionais, em que a geração de energia é interrompida quando não há luz solar.

Página 207

Impactos socioambientais e culturais das usinas elétricas

Leia os trechos das reportagens a seguir.

Hidrelétrica de Belo Monte faz população de Altamira dobrar em dois anos

Superpopulação acarreta problemas de infraestrutura devido à alta demanda nas áreas da saúde e educação

HIDRELÉTRICA de Belo Monte faz população de Altamira dobrar em dois anos. Jornal da USP, 16 out. 2019. Disponível em: https://s.livro.pro/xzmlp1. Acesso em: 12 set. 2024.

Energias renováveis geraram 12,7 milhões de empregos globalmente

Disponível em: https://s.livro.pro/mo5o6w. Acesso em: 12 set. 2024.

Compartilhe ideias

A sociedade atual tem se tornado cada vez mais dependente da energia elétrica. No entanto, o aumento de sua demanda e, consequentemente, de sua produção pode ser prejudicial ao ambiente e à sociedade.

a ) Com base nas manchetes apresentadas e em seus conhecimentos sobre o tema, debata com os colegas os possíveis impactos positivos e negativos relacionados à geração de energia, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos. Em seguida, elaborem uma lista com as principais conclusões.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos prévios e a trocar informações com os colegas, ao mesmo tempo que exercitam o respeito a opiniões divergentes. Eles podem responder que o acesso à energia elétrica promove a inclusão social e a qualidade de vida e incentiva o desenvolvimento da região, tendo em vista que muitas tecnologias dependem de energia elétrica. Por outro lado, a construção de usinas elétricas pode representar prejuízos tanto sociais quanto ambientais, dependendo do tipo de usina e da região onde é implantada.

Você pode não perceber, mas a energia elétrica está presente em diferentes situações do seu dia a dia. Aliás, a sociedade atual é extremamente dependente da energia elétrica. Ao longo do tempo, o acesso a esse recurso resultou em diversos benefícios, tanto do ponto de vista social como econômico. No entanto, a geração de energia elétrica também tem aspectos negativos, como mostram as manchetes anteriores.

Confira a seguir as principais vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de usinas elétricas.

| Tipo de usina elétrica | Vantagens | Desvantagens |

|---|---|---|

|

Eólica |

O vento é um recurso renovável e apresenta grande potencial de gerar eletricidade. |

Poluição visual e sonora. |

|

Solar |

A luz solar é um recurso renovável. |

Descarte de baterias de vida útil relativamente baixa, alto custo e demanda grande de espaço, além de sofrer influência de diferentes fatores, como latitude, tempo e estações do ano. |

|

Termelétrica |

A queima de combustíveis libera grande quantidade de energia. |

Gera diversos poluentes atmosféricos. |

|

Termonuclear |

Seu uso libera grande quantidade de energia. |

Gera resíduos radioativos. |

|

Hidráulica |

A água é um recurso renovável. |

Necessita de grande área a ser inundada. |

A seguir, vamos estudar com mais detalhes os aspectos positivos e negativos associados à construção de usinas elétricas no Brasil.

Professor, professora: Se julgar pertinente, enfatize com os estudantes que mesmo as fontes de energia renováveis podem apresentar impactos negativos para sociedade e para o meio ambiente. Por isso, é essencial adotar medidas de consumo consciente, poupando energia elétrica quando possível.

Página 208

Impactos positivos

11. Converse com os colegas sobre serviços fundamentais que não seriam possíveis sem energia elétrica.

Resposta pessoal. Serviços relacionados à saúde, à produção de alimentos e medicamentos, entre outros, que necessitam de energia elétrica para manutenção e funcionamento de diferentes aparelhos. Além disso, a disponibilidade de internet é um serviço altamente dependente de energia elétrica e que está presente nos mais diversos setores da sociedade contemporânea.

Ao pensarmos em energia elétrica, um dos serviços essenciais é a iluminação. Sua descoberta e uso revolucionaram a vida das sociedades. Há uma infinidade de atividades diárias que realizamos e que necessitam de energia elétrica, facilitando nossa vida e nos trazendo mais conforto.

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 99,8% dos domicílios contam com o fornecimento de energia elétrica. Ainda assim, o país conta com milhões de pessoas sem acesso a esse serviço, especialmente nas áreas rurais e em regiões distantes dos centros urbanos.

Alguns serviços públicos, como hospitais e escolas, além de outras atividades, como comércio e indústria, necessitam de energia elétrica continuamente. É difícil pensar em um setor econômico ou de serviços que não precise de energia elétrica em pelo menos uma de suas atividades.

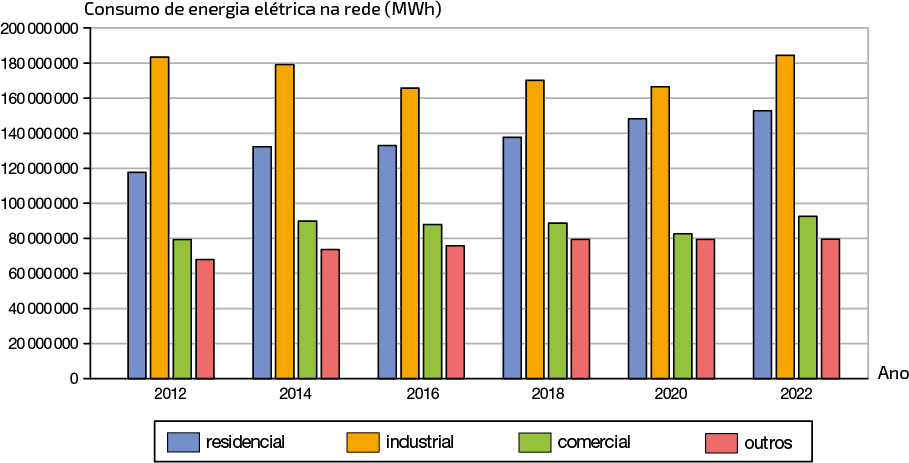

Confira o gráfico a seguir.

Consumo de energia elétrica abre parênteses M W h fecha parênteses no Brasil por setores da economia (2012-2022)

Fonte de pesquisa: PAINEL de monitoramento do consumo de energia elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/add7p3. Acesso em: 12 set. 2024.

12. O que você concluiu ao analisar esse gráfico?

Resposta: Espera-se que os estudantes percebam que houve um aumento no consumo de energia residencial ao longo dos anos, enquanto os outros setores mantiveram certa estabilidade. Eles também podem citar que o setor industrial é o que mais consome energia elétrica.

O gráfico anterior apresenta informações sobre o consumo interno brasileiro de energia elétrica, entre os anos de 2012 e 2022, para os setores industrial, comercial, residencial e outros. Observe que é possível perceber certa estabilidade desse padrão ao longo do período mostrado, sendo liderado pelo setor industrial, e certo aumento do consumo residencial.

Professor, professora: O termo outros refere-se ao consumo total dos seguintes setores: rural, iluminação pública, serviços públicos e poder público.

A dependência das pessoas, seja de forma individual, seja coletiva, por energia elétrica aumenta continuamente o interesse pelas matrizes energéticas dos países. A necessidade de suprir a população e, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento econômico local resulta em um aumento da demanda de energia elétrica. Nesse ponto, cada país usa seus recursos naturais disponíveis e constrói as usinas que forem possíveis, considerando os fatores climáticos, a tecnologia disponível e os interesses econômicos.

Página 209

A geração de empregos é, certamente, um dos primeiros impactos sociais positivos gerados por uma usina de energia, tanto na construção quanto na manutenção a partir do seu funcionamento.

Com os planos de ampliação dos setores de energia renovável da matriz elétrica brasileira, há ainda a previsão de migração de mão de obra especializada para o setor. Um exemplo dessa situação é a energia solar, que deve aumentar na próxima década. A respeito desse tema, leia o trecho de reportagem a seguir.

Geração de empregos no setor da energia solar fotovoltaica é destaque no Brasil

Desde 2012, o Brasil gerou 979,7 mil novos empregos na área de geração de energia solar fotovoltaica.

[...]

"A busca por novas fontes de energia tem gerado novas oportunidades de negócio e vagas de emprego. A transição energética é um fenômeno mundial que, entre outros fatores, tem forte relação com a substituição das fontes energéticas baseadas no petróleo por fontes limpas e/ou renováveis", explica Fernando de Lima Caneppele, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. "Isso deve também desencadear a migração de profissionais de outros setores para esse setor, que não para de crescer."

[...]

O ramo da energia solar fotovoltaica foi o que mais cresceu, passando de 1,36 milhão de empregos em 2012 para 4,3 em 2021. Nesse mesmo ano, o mundo bateu um recorde de produção de energia fotovoltaica: 132 vírgula 8 Gigawatt de capacidade instalada. Esse é o setor que mais cresceu nos últimos dez anos, e o que mais emprega dentro das energias renováveis.

[...]

ESTANISLAU, Julia. Geração de empregos no setor da energia solar fotovoltaica é destaque no Brasil. Jornal da USP, 19 set. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/f9u3fx. Acesso em: 12 set. 2024.

A partir da instalação de uma usina elétrica, é possível observar uma série de profundas transformações na região.

Um exemplo foi a construção da Hidrelétrica de Itaipu, localizada no município de Foz do Iguaçu, no Paraná. A população da cidade girava em torno de 34 mil habitantes na década de 1980. Com a finalização das obras da usina, parte da mão de obra contratada continuou na cidade, que em 2022, de acordo com dados do IBGE, tinha uma população de 285.415 habitantes.

Associada às paisagens naturais, como as do Parque Nacional do Iguaçu, a Usina Hidrelétrica de Itaipu mantém Foz do Iguaçu como um dos maiores polos turísticos do Brasil.

O aumento populacional, temporário ou permanente, tende a estimular o comércio local e resultar em uma ampliação do setor de serviços para a população, como o hoteleiro, o varejista, o de alimentação, entre outros. Com mais pessoas, há mais geração de empregos e de renda, o que contribui para o desenvolvimento regional.

Em um cenário ideal, esse seria o processo de desenvolvimento local a partir da construção de uma usina de geração de energia. No entanto, há outros impactos que não podem ser desconsiderados, seja para a população, seja para o ambiente, como estudaremos a seguir.

Página 210

Impactos negativos

Apesar de as usinas elétricas serem fundamentais para a sociedade atual, sua construção pode ocasionar danos tanto ao ambiente quanto à sociedade local, especialmente quando a instalação ocorre em locais específicos, como os de grande representatividade ambiental ou cultural, como áreas indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais.

Os efeitos associados à construção de usinas elétricas podem variar de acordo com o tipo de usina. No entanto, de modo geral, os impactos negativos ambientais associados à construção de usinas elétricas podem incluir, por exemplo, poluição do ar, da água e do solo, destruição de hábitats, geração de resíduos radioativos e poluição sonora.

Nas usinas termelétricas, por exemplo, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica liberada durante a queima de combustíveis fósseis ou de biomassa. A queima de carvão mineral e gás natural pode causar muitos danos ao ambiente e aos seres vivos. Isso porque tanto a combustão completa quanto a incompleta desses combustíveis libera gases poluentes no ambiente, como gás carbônico abre parênteses CO subscrito 2 fecha parênteses, gás metano abre parênteses CH subscrito 4 fecha parênteses, óxido nitroso abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses, dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses e material particulado.

Esses gases se combinam de diferentes maneiras, resultando na formação de ácidos, como o ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses, o ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses e o ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses, que podem retornar à superfície terrestre como chuva ácida.

Além de danificar monumentos, a chuva ácida pode causar danos aos seres vivos. Esses danos podem ser diretos, como ocorre na vegetação local, ou indiretos, como ocorre com os seres vivos aquáticos, prejudicados pela acidificação da água.

Os gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis em termelétricas também podem atuar na retenção da radiação infravermelha na atmosfera terrestre, resultando na intensificação do efeito estufa natural.

Essa intensificação, por sua vez, provoca o aumento da temperatura média global, o que pode resultar no aquecimento das águas de mares e oceanos e no derretimento das calotas polares, por exemplo. Como consequência do aumento do volume de água líquida, o nível dos mares e oceanos também se altera, o que, a longo prazo, pode representar danos graves, sobretudo para as populações litorâneas.

O derretimento de parte do gelo das áreas polares é um processo natural em períodos do ano nos quais as temperaturas são naturalmente mais elevadas. No entanto, nos últimos anos, tem-se verificado uma aceleração e a intensificação desse processo, resultando na diminuição das áreas terrestres cobertas por gelo. Esse degelo crescente pode prejudicar os ursos-polares, por exemplo, que utilizam as plataformas de gelo para caçar.

Urso-polar (U. maritimus): pode atingir aproximadamente 2 vírgula 5 metros de comprimento.

Página 211

A saúde humana também pode ser afetada diretamente pelo funcionamento de usinas termelétricas. Os gases poluentes prejudicam a saúde, de modo a desenvolver doenças respiratórias, como alergias e câncer, e ainda prejudicar outros sistemas do corpo humano, como o cardiovascular.

A queima de biomassa nas usinas termelétricas emite menor quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre quando comparada à queima de combustíveis fósseis. Como resultado, os efeitos relacionados ao funcionamento das usinas termelétricas de biomassa também são menores.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, cerca de 7 milhões de mortes prematuras são causadas pela poluição do ar, entre elas, cerca de 570 mil são crianças menores do que cinco anos.

No que diz respeito às usinas termonucleares, o problema se concentra principalmente no uso de materiais radioativos para a geração de energia elétrica e nos resíduos resultantes desses materiais. O contato deles com o ambiente contamina o ar, a água, o solo e os seres vivos, cuja saúde sofre graves danos, como câncer e até mesmo a morte.

Além disso, acidentes com esse tipo de usina apresentam graves impactos, especialmente ambientais. Um dos mais recentes acidentes nucleares ocorreu na Usina Termonuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Nesse evento, um terremoto levou à formação de um tsunami, que danificou os geradores do sistema de resfriamento da usina. Como resultado, os reatores superaqueceram e explodiram, causando o vazamento de material nuclear.

O material nuclear liberado pela Usina Termonuclear de Fukushima atingiu áreas habitadas e o solo. Estudos indicam que a descontaminação do local pode levar mais de três décadas desde o acidente.

Após mais de dez anos desse desastre, os arredores da usina continuam inadequados à habitação humana.

Em 2023, um relatório divulgado pela operadora da Usina Termelétrica de Fukushima apresentou dados alarmantes sobre a vida marinha nos arredores da cidade. Analisando peixes capturados, a pesquisa identificou teores de materiais radioativos acima do permitido pela segurança alimentar do Japão. Isso evidencia a impossibilidade de pesca na região e os efeitos ainda presentes após o desastre.

Também em 2023, o governo japonês começou a liberar no oceano parte da água residual utilizada para o resfriamento dos reatores da usina de Fukushima. Embora o lançamento seja gradativo ao longo de décadas e a água passe por um tratamento com o objetivo de reduzir as substâncias radioativas, é preciso considerar a segurança desse procedimento.

13. Converse com os colegas sobre o despejo de resíduos radioativos no oceano. Compartilhe suas reflexões com os colegas.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes ressaltem a necessidade de estudos robustos que embasem a decisão do governo japonês, além de pesquisas que monitorem a qualidade da água e a saúde da biodiversidade.

Página 212

A energia eólica é uma importante alternativa para reduzir a dependência hidráulica da matriz energética brasileira. No entanto, esse tipo de usina também causa impactos socioambientais. A poluição sonora é um fator impactante, pois os ruídos produzidos pelos equipamentos afetam as populações vizinhas. Também há poluição visual, já que os aerogeradores são de grande tamanho.

Além disso, os equipamentos utilizados nas usinas eólicas podem interferir no funcionamento de sistemas de comunicação e transmissão de dados, como rádio e televisão. Do ponto de vista ambiental, estudos têm verificado o aumento na quantidade de mortes de animais voadores, como aves e morcegos, prejudicando a fauna local.

A Região Nordeste abriga a maioria dos parques eólicos do Brasil, basicamente na Caatinga. Além dos danos à fauna local, a construção das linhas de transmissão e das estradas causa danos à vegetação nativa.

As usinas hidrelétricas, que representam a maior parte da matriz energética brasileira, também podem estar associadas a impactos negativos.

Essas usinas utilizam um recurso renovável e não emitem poluentes atmosféricos, no entanto sua construção envolve o alagamento de grandes áreas. Como resultado, o hábitat de diversas espécies é destruído, provocando a morte de muitas delas, o que prejudica a diversidade biológica e leva à degradação de muitos recursos naturais e à alteração do clima da região.

Além dos prejuízos ambientais, a construção das usinas hidrelétricas pode representar prejuízos sociais, culturais e econômicos. Por exemplo, quando a área afetada é ocupada por comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que dependem diretamente dos recursos naturais presentes na região, o modo de vida desses povos é diretamente impactado. Além disso, essas usinas podem ser construídas em áreas agricultáveis e extrativistas, afetando diretamente a subsistência e a renda dessas populações.

A desocupação de áreas para instalação de usinas elétricas pode causar a realocação de comunidades tradicionais. Em muitos casos, tais comunidades se veem forçadas a mudar seus costumes, a fim de se adequar a novas atividades de renda e de subsistência, por exemplo.

A usina de Belo Monte, no Pará, é um caso emblemático dos impactos que a construção de uma usina hidrelétrica pode causar em determinada região. Oriunda de um projeto da década de 1970 e visando atender à crescente demanda energética, a usina de Belo Monte começou a ser construída no ano de 2011. O início das obras levantou amplos debates da comunidade, incluindo povos tradicionais, moradores da região, cientistas, políticos e outros atores preocupados com os efeitos da construção.

Página 213

Compare as fotografias a seguir, antes e depois da construção dessa usina.

14. Que impactos você identifica nessa área depois de analisar as fotografias?

Resposta: Inundação de uma grande área, onde antes viviam pessoas, redução do hábitat das espécies de seres vivos, já que muitos eram terrestres. Houve também desvio do fluxo do rio, o que pode ter impactado os seres vivos aquáticos.

O fluxo migratório de trabalhadores para as obras da usina fez a população de Altamira dobrar em apenas dois anos depois do início das obras, saltando de 75 mil habitantes para cerca de 150 mil. O aumento não planejado da população foi um dos fatores responsáveis por elevar casos de violência, fazendo de Altamira a cidade mais violenta do país no ano de 2015.

Embora Belo Monte seja uma usina a fio d'água, ou seja, um tipo de usina sem reservatório e que busca respeitar a vazão natural do Rio Xingu, sua obra gerou profundos impactos socioambientais. Houve a realocação de cerca de 22 mil ribeirinhos que habitavam a região. Para isso, foram criados bairros na periferia da cidade de Altamira, alterando por completo o modo de vida dessas pessoas.

As atividades pesqueiras sofreram alterações, pois houve redução no tamanho e na quantidade disponível de peixes. No passado, o peixe era um item da alimentação cotidiana, mas, por causa da escassez, seu consumo foi reduzido.

Além disso, cerca de 60% dos produtores de agricultura familiar tiveram de abandonar suas terras, afetando a produção de alimentos, como mandioca, milho, arroz e feijão. Esse e outros fatores aumentaram a insegurança alimentar no município.

Antes da construção da usina, por causa da realocação das populações indígenas, foram feitos projetos com medidas compensatórias para essas comunidades, que passaram a receber recursos e alimentos industrializados.

Como estudamos, vários setores da sociedade mobilizaram-se para inviabilizar o projeto. Entre essas pessoas, destacou-se a jovem ativista indígena brasileira Juma Xipaya (1991 -). Ela lutou pelos direitos da população indígena que seria impactada pela construção da hidrelétrica. Por suas ações, Juma ganhou notoriedade como ativista e ambientalista e se tornou cacica dos Xipaya aos 24 anos, sendo a primeira mulher a liderar sua comunidade.

15. Considerando o que estudamos até aqui, o que você pode concluir sobre a construção de usinas elétricas? Converse com os colegas sobre suas conclusões.

Resposta pessoal. As discussões apresentadas neste capítulo envolvem um tema complexo e que permite gerar profundas discussões em sala de aula e na sociedade. É importante que os estudantes reconheçam os pontos positivos e negativos gerados pelo tema, discutindo a questão em profundidade e propondo estratégias e soluções. Além disso, espera-se que eles reconheçam que impactos positivos e negativos não se restringem a apenas um tipo específico de usina, incluindo também as consideradas limpas e de recursos renováveis.

Página 214

Demanda energética

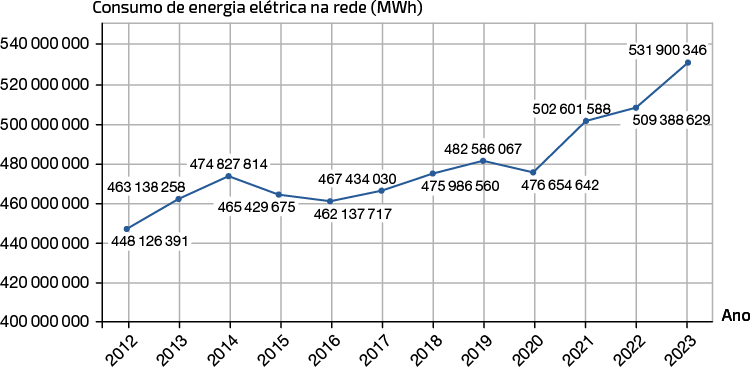

Analise o gráfico a seguir.

Consumo total de energia elétrica no Brasil (2012-2023)

Fonte de pesquisa: PAINEL de monitoramento do consumo de energia elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/add7p3. Acesso em: 12 set. 2024.

16. Analisando o gráfico, o que você pode constatar a respeito do consumo de energia elétrica no Brasil entre os anos de 2012 a 2023?

Resposta: O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou progressivamente ao longo dos anos. É possível notar uma queda acentuada no consumo que coincide com o início da pandemia, em 2020, seguido de um aumento contínuo até o final do período analisado.

17. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que a população brasileira em 2050 seja cerca de 233 milhões de habitantes. Em junho de 2020, ela era 211 milhões. O que se espera que ocorra com a geração de energia elétrica no Brasil em 2050? Explique.

Resposta: Paralelamente ao aumento da população brasileira, ocorrerá um aumento do consumo de energia e, como consequência, um aumento da demanda, exigindo que a geração de energia elétrica acompanhe o crescimento populacional.

18. Quais são as possíveis medidas a serem tomadas para suportar o aumento da demanda de energia elétrica?

Resposta: Possivelmente, os estudantes respondam que será necessário instalar mais usinas elétricas.

Como você pôde perceber ao analisar os dados do gráfico anterior, o consumo de energia elétrica tem aumentado ao longo dos anos e a tendência é que isso se mantenha. Esse aumento no consumo de energia elétrica ocorre tanto de modo direto, como no uso de equipamentos elétricos, quanto indireto, por meio do aumento de consumo de bens e serviços.

Mas, afinal, o que fazer para acompanhar esse aumento da demanda de energia elétrica? É possível que muitos afirmem que isso pode ser resolvido com a instalação de mais usinas elétricas. No entanto, será essa a real solução, tendo em vista que, apesar dos benefícios, as usinas elétricas também podem causar danos ao ambiente e à sociedade? Assim, embora a curto prazo a construção de usinas elétricas seja uma saída eficiente, já sabemos que essa medida geraria sérios impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais.

Como você pôde perceber ao longo do estudo sobre energia elétrica, a construção de usinas não é neutra: pode ser parcialmente benéfica ou prejudicial ao ambiente e à sociedade. Portanto, as vantagens e desvantagens devem ser consideradas na tomada de decisão a respeito de projetos de ampliação da capacidade de geração de energia elétrica.

A demanda energética está atrelada ao consumo de energia elétrica ou de produtos de origem industrial – que, como já vimos, é o setor que mais consome energia. Sendo assim, posturas que busquem um consumo consciente se tornam essenciais na atualidade.

Página 215

Geração autônoma de energia elétrica

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Você já deve ter observado painéis solares em residências e em outros empreendimentos. Esse cenário tem se tornado cada vez mais comum, em razão, por exemplo, da necessidade de buscar formas alternativas de geração de energia elétrica.

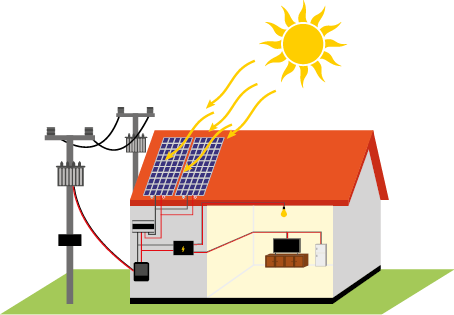

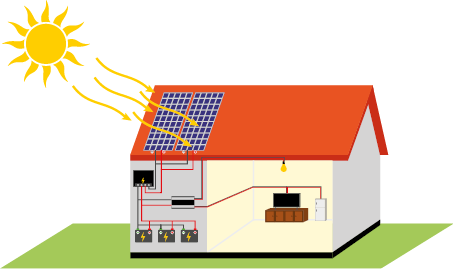

A geração autônoma de energia elétrica por meio de painéis solares pode ser realizada em sistema on-grid ou off-grid. Confira a seguir.

O sistema on-grid é conectado diretamente na rede de energia elétrica. Por isso, a energia gerada é enviada à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que via sistema de créditos abate parte do valor pago na fatura.

Representação do sistema on-grid.

Já o sistema off-grid não é conectado à rede de energia elétrica e a energia gerada é armazenada em baterias para abastecer a residência ou o estabelecimento comercial.

Representação do sistema off-grid.

Imagens elaboradas com base em: BORTOLOTO, V. A. et al. Geração de energia solar on grid e off grid. In: JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FATEC DE BOTUCATU, 6, 2017. Anais... Botucatu: Fatec, 2017. p. 3-4.

Os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. No sistema on-grid, a instalação é mais barata, a manutenção é mais duradoura e a geração de energia elétrica é mais eficiente, tendo em vista sua disponibilização direta na rede. No entanto, em caso de corte no fornecimento de energia elétrica pela rede, o fornecimento também é cortado no local em que o sistema está instalado.

No off-grid, por sua vez, o uso de baterias encarece a instalação e a manutenção é mais frequente. Por outro lado, esse sistema possibilita acesso em locais não atendidos pela rede de energia elétrica e não depende do fornecimento de energia dessa rede.

19. Pesquise no município onde você vive se há locais com sistema de geração de energia elétrica autônoma. Entreviste a pessoa responsável sobre o tipo de sistema instalado, os custos envolvidos, o motivo para a instalação e a visão a respeito desse tipo de geração de energia.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a avaliar a região onde vivem em relação à autonomia da geração de energia elétrica e aos possíveis benefícios. Oriente-os a elaborar previamente algumas perguntas a serem feitas ao responsável pelo sistema, de modo que obtenham mais informações sobre os pontos positivos e negativos dessa instalação.

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

19. Em dupla, pesquisem no município onde vocês vivem se há locais com sistema de geração de energia elétrica autônoma. Entrevistem a pessoa responsável sobre o tipo de sistema instalado, os custos envolvidos, o motivo para a instalação e a visão dela a respeito desse tipo de geração de energia.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a avaliar a região onde vivem em relação à autonomia da geração de energia elétrica e aos possíveis benefícios. Oriente-os a, caso considerarem necessário, elaborar previamente outras perguntas a serem feitas ao responsável pelo sistema, de modo que obtenham mais informações sobre os pontos positivos e negativos dessa instalação.

Orientação para acessibilidade

Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Se considerar pertinente, sugira aos estudantes que gravem (em áudio ou vídeo) a entrevista.

Compartilhe ideias

Repensar o uso da energia elétrica, de modo direto ou indireto, pode minimizar a necessidade de construção de novas usinas elétricas.

a ) Junte-se a dois colegas e listem medidas que podem ser adotadas no dia a dia para utilizar a energia elétrica de maneira consciente.

Resposta: Os estudantes podem citar algumas medidas, como: desligar as luzes dos cômodos desocupados da residência; manter desligados os aparelhos sem uso; manter chuveiros elétricos desligados enquanto ensaboa o corpo, atitude que também economiza água; usar de preferência energia renovável, como a solar.

Página 216

LIGADO NO TEMA

Lixo eletrônico

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Leia o trecho de reportagem a seguir.

[...]

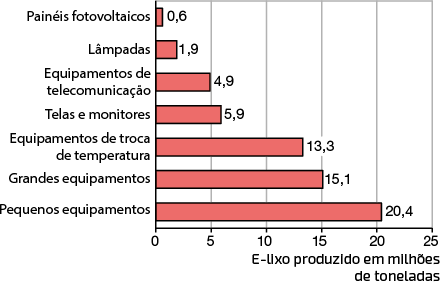

De acordo com a quarta edição do Monitor Global de Lixo Eletrônico, GEM, foram produzidos 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2022. [...]

A quantidade de resíduos eletrônicos registrada como recolhida e reciclada foi de 14 milhões de toneladas, ou 22,3%. A previsão é que esse total caia para 20% até 2030, devido à crescente lacuna nos esforços de reciclagem em relação à alta na produção mundial de lixo eletrônico.

O aumento das disparidades em todo o mundo é atribuído a desafios que incluem o aumento do consumo, a redução de conserto e a obsolescência.

Contam-se ainda o avanço tecnológico, a limitação nas opções de conserto, os ciclos de vida mais curtos dos produtos, a crescente eletrificação, as deficiências de concepção e a infraestrutura inadequada para a gestão de resíduos eletrônicos.

[...]

A publicação revela ainda que 31 milhões de toneladas de metais foram incorporados no lixo eletrônico em 2022, juntamente com 17 milhões de toneladas de plásticos e 14 milhões de toneladas de materiais como minerais ou vidro.

PRODUÇÃO de lixo eletrônico pela humanidade chegou a 62 milhões de toneladas. Nações Unidas, 22 mar. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/yrd0k8. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) O texto da reportagem cita que é prevista a redução da porcentagem de resíduos eletrônicos que serão recolhidos e reciclados. Em sua opinião, quais são os possíveis efeitos dessa queda?

Resposta pessoal. A redução da coleta e da reciclagem dos resíduos eletrônicos significa que um montante cada vez maior desses resíduos será depositado em locais inadequados e com possíveis efeitos de contaminação ambiental. Muitos componentes desse tipo de resíduo precisam de destinação adequada, pois podem contaminar o solo, a água subterrânea e os organismos, incluindo os seres humanos.

Ao longo do tempo, comprar equipamentos eletrônicos, como smartphones, celulares, tablets, computadores e televisores, tem se tornado cada vez mais acessível à população. Apesar dos benefícios dessa facilidade de acesso à tecnologia, o aumento do consumo global desses equipamentos tem gerado preocupação, uma vez que o aumento do consumo desses produtos significa aumento do descarte deles − o chamado lixo eletrônico, ou "e-lixo".

Ainda de acordo com o Monitor Global do Lixo Eletrônico, citado na notícia anterior, em apenas 12 anos o mundo quase dobrou sua produção de e-lixo, de 34 milhões de toneladas em 2010 para 64 milhões de toneladas em 2022. Somente no Brasil são produzidos 2,4 milhões de toneladas por ano, fazendo do país o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo. Desse total, apenas 3% são reciclados.

O descarte inadequado do lixo eletrônico pode poluir corpos de água e solo, prejudicando os seres vivos que dependem direta ou indiretamente desses recursos, inclusive os seres humanos. Em contato com os compostos tóxicos presentes nos resíduos eletrônicos, alguns seres vivos podem desenvolver doenças, como o câncer (uma vez que muitos desses compostos são cancerígenos); esse contato pode causar também malformação em fetos e intoxicação respiratória.

Página 217

Quantidade de lixo eletrônico, em milhões de toneladas, produzida no mundo, de acordo com o tipo de equipamento eletrônico (2022)

Fonte de pesquisa: BALDÉ, Cornelis P. et al. The global e-waste monitor 2024. Geneva, 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/bkea4h. Acesso em: 19 set. 2024.

Talvez os componentes mais preocupantes e presentes em muitos tipos de e-lixo sejam as pilhas e as baterias. Embora no mercado haja diferentes tipos e marcas, com o lançamento de opções mais eficientes e com menor toxicidade, ainda circulam versões que oferecem sérios riscos ao ambiente e à saúde caso o descarte não seja feito de forma correta.

Cádmio, chumbo e mercúrio são alguns metais que podem ser encontrados em pilhas e baterias. Enquanto estão intactas e em uso, não há risco, mas o descarte inadequado pode resultar no vazamento de seus componentes no ambiente.

Para que esse tipo de situação não ocorra, é crucial que pilhas e baterias sejam recicladas. Uma vez destinadas aos pontos de coleta corretos, esses itens são submetidos a processos de tratamento, neutralização e reaproveitamento de materiais para serem reutilizados.

Além de resultarem em consequências graves para a saúde e o ambiente, o consumo excessivo de equipamentos eletrônicos, aliado ao não reaproveitamento e à não reciclagem dos materiais descartados, aumenta a extração de minerais e metais do solo e do subsolo, um processo que também provoca danos ambientais.

Os resíduos eletrônicos não devem ser descartados como resíduos sólidos comuns, mas destinado a pontos de coleta específicos, de onde são recolhidos e destinados a tratamento apropriado por distribuidores, comerciantes e fabricantes de produtos eletrônicos.

b ) Quais atitudes você pode ter em seu dia a dia para reduzir a geração de resíduos eletrônicos?

Resposta: É necessário consumir esses equipamentos de forma consciente, usando-os até o final de sua vida útil e considerando sempre consertá-los em vez de substituí-los. Caso o equipamento realmente necessite ser descartado, isso deve ser feito em local adequado para evitar a contaminação do ambiente e dos seres vivos, inclusive seres humanos.

c ) Junte-se a dois colegas e façam uma pesquisa sobre os pontos de coleta de e-lixo no município onde vivem, especialmente nas proximidades da residência de vocês. Em seguida, elaborem um panfleto com informações dos resíduos eletrônicos: o que é, seu perigo à saúde e ao meio ambiente e formas de descarte correto. Depois, distribuam esse material para as comunidades escolar e não escolar.

Resposta: O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a divulgar, para as comunidades escolar e não escolar, informações importantes a respeito do descarte adequado do lixo eletrônico. Caso eles não identifiquem pontos de coleta, auxilie-os a verificar a possibilidade de instalar um desses pontos. Para isso, converse com os responsáveis por eles.

Página 218

ATIVIDADES

1. Leia o trecho de uma reportagem sobre energia solar a seguir.

[...] "Os sistemas normalmente são projetados para atender à média de consumo ao longo do ano, então, em determinados meses você vai consumir mais energia da rede para compensar aquilo que você não conseguiu gerar com seu sistema próprio e, em outros meses, você vai ficar com créditos" [...]

GERAÇÃO de energia solar pode substituir dependência do sistema hidrelétrico. Jornal da USP, 12 ago. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/jn05us. Acesso em: 4 out. 2024.

O texto se refere à geração de energia por um sistema on-grid ou off-grid? Justifique sua resposta e diferencie esses dois tipos de sistemas.

2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda à questão proposta.

Série "Energia": Usinas termelétricas à biomassa crescem e se consolidam na matriz energética

As termelétricas devem dobrar a produção atual até 2050, segundo o Plano Nacional de Energia (MME)

FERRAZ JÚNIOR. Série "Energia": usinas termelétricas à biomassa crescem e se consolidam na matriz energética. Jornal da USP, 1 abr. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/yvuxfg. Acesso em: 12 set. 2024.

Qual é a vantagem do uso de termelétricas à biomassa?

Resposta: Comparada à queima de combustíveis fósseis, a queima de biomassa nas usinas termelétricas emite menor quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre.

3. Analise as informações a seguir e associe os tipos de usinas de energia elétrica às respectivas vantagens e desvantagens.

Tipo de usina

1. Usina solar.

2. Usina termonuclear.

3. Usina eólica.

4. Usina hidrelétrica.

Vantagens

A. Produz grande quantidade de energia.

B. Utiliza a luz solar, um recurso renovável.

C. Utiliza a água, um recurso renovável.

D. Utiliza o vento, um recurso renovável.

Desvantagens

I. Gera resíduos radioativos.

II. Para sua construção, necessita inundar uma grande área.

III. Alto custo e pode sofrer variações de eficiência com as estações do ano.

IV. Poluição visual e sonora.

Resposta: 1-B-III; 2-A-I; 3-D-IV; 4-C-II.

4. Considere o texto a seguir e escreva a alternativa que o completa corretamente.

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia na intensificação do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas são consideradas uma fonte:

a ) limpa de energia, sendo a única alternativa para minimizar os efeitos desse fenômeno.

b ) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados.

c ) alternativa, não emitindo gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis.

d ) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta.

e ) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa de todas as demais fontes geradoras.

Resposta: Alternativa c.

5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões propostas.

Morte no Rio Madeira

Com a contribuição de pescadores, pesquisador do ICB revela que produção de pescado em afluente do Amazonas caiu quase 40% após a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau

SANCHES, Teresa. Morte no Rio Madeira. Boletim, ano 44, n. 2033, 24 set. 2018. Disponível em: https://s.livro.pro/wf8oo1. Acesso em: 11 set. 2024.

a ) Como a informação anterior pode impactar a população da região?

b ) Como a redução do estoque de peixes pode interferir na diversidade biológica da região?

c ) Como a construção de uma hidrelétrica pode prejudicar a população de peixes? Se necessário, faça uma pesquisa.

d ) Quais são as possíveis medidas a serem tomadas para reduzir os prejuízos causados pela construção de usinas hidrelétricas?

Professor, professora: A sigla ICB refere-se ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Respostas das questões 1 e 5 nas Orientações para o professor.

Página 219

6. Leia o texto a seguir.

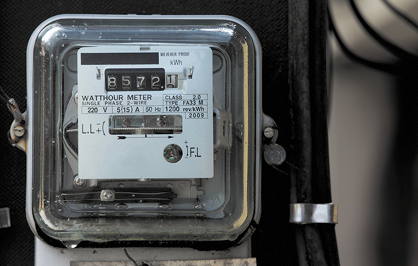

Mensalmente, os consumidores de energia elétrica pagam uma fatura, que contém valores referentes ao uso dessa energia. Nela, está incluída parte dos gastos com sua geração, transmissão, distribuição e consumo. Sendo assim, quanto maior o consumo de energia elétrica, maior o valor pago pelo serviço.

No entanto, atualmente, o consumidor pode se organizar para realizar suas atividades em horários em que o valor do quilowatt por hora é reduzido, a chamada tarifa branca. Pesquise essa modalidade de tarifa e responda às questões a seguir.

a ) Como funciona a tarifa branca?

b ) Ao optar pela tarifa branca, como o consumidor pode reduzir o valor pago na fatura de energia elétrica?

c ) Qual é a importância da tarifa branca para a rede de energia elétrica como um todo?

d ) Que cuidados o consumidor precisa ter para que a tarifa branca resulte em redução significativa no valor pago na fatura?

e ) Você acha que a adoção da tarifa branca seria viável na residência onde você vive? Explique.

f ) Em que situação a adoção da tarifa branca pode ser desfavorável ao consumidor?

7. Dados atuais sugerem que cerca de 85% dos brasileiros tenham em casa algum aparelho eletrônico que não usam (ou não funciona mais) e que não sabem o que fazer com ele. Será que esses dados estão mais perto de nós do que imaginamos? Vamos, então, investigar.

Para esta atividade, você vai entrevistar seus familiares com o objetivo de investigar o conhecimento dessas diferentes pessoas a respeito da geração de lixo eletrônico e do descarte correto. Para isso, siga esses passos.

1. Elabore um roteiro de entrevista com perguntas que atendam ao objetivo descrito anteriormente. Para facilitar a análise dos dados, faça perguntas objetivas, de múltipla escolha, em vez de questões abertas/discursivas. Por exemplo:

- Você sabe o que é lixo eletrônico?

- Você tem algum eletrodoméstico que não funciona mais em sua casa?

- Você sabe como descartar corretamente esse aparelho?

Se possível, busque variar a faixa etária dos seus familiares e entrevistar o maior número de pessoas que conseguir.

2. Após finalizar as entrevistas, é hora de analisar os dados. Para ilustrar os resultados, construa gráficos variados e elabore textos explicativos para cada um deles.

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

2. Após finalizar as entrevistas, é hora de analisar os dados. Para isso, identifique a principal resposta para cada pergunta, a fim de constatar a prevalência dos dados coletados.

Resposta pessoal. O resultado dependerá da pesquisa realizada pelos estudantes.

3. Elabore um projeto de forma a organizar a pesquisa e os resultados. Ao final, produza uma conclusão para o trabalho. Nesse momento, é importante retomar o objetivo inicial das entrevistas e, inclusive, verificar se os resultados reforçam ou refutam o dado apresentado no enunciado da atividade.

Resposta pessoal. O resultado dependerá da pesquisa realizada pelos estudantes.

8. Leia os trechos de reportagens a seguir.

Pesquisadores querem reduzir mortes de morcegos nos parques eólicos

Milhares de animais morrem por ano devido à colisão ou à mudança de pressão gerada pelas pás das turbinas

SCHMIDT, Sarah. Pesquisadores querem reduzir mortes de morcegos nos parques eólicos. Pesquisa Fapesp, 2 jun. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/by775v. Acesso em: 4 out. 2024.

Morcegos urbanos ajudam no controle de pragas agrícolas

Pesquisadores da UnB mostram que espécies insetívoras do mamífero são exímias predadoras de artrópodes considerados prejudiciais a lavouras. Economia com uso de agrotóxicos é de até US$ 94 por hectare de milho

LOPES, Helen. Morcegos urbanos ajudam no controle de pragas agrícolas. UnB Ciência, 18 nov. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/1nfizj. Acesso em: 4 out. 2024.

a ) Como os dois trechos de reportagem podem estar relacionados entre si?

b ) Além da morte de morcegos citada no texto, quais impactos negativos podem ser associados aos parques eólicos?

c ) Quais são as vantagens das usinas eólicas?

Respostas das questões 6 e 8 nas Orientações para o professor.

Página 220

CAPÍTULO12

Os seres vivos e as radiações

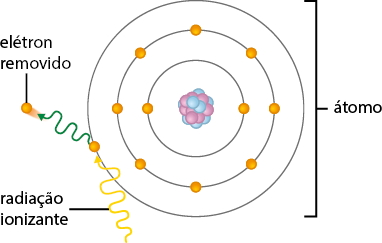

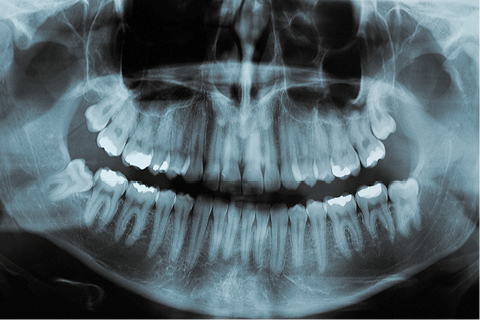

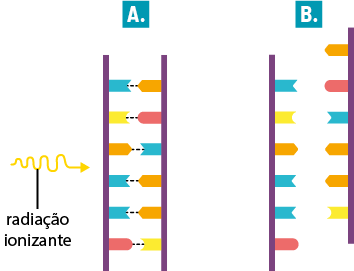

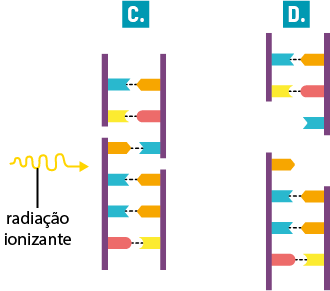

A radiação ionizante e o organismo

Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, cidade que atualmente pertence à Ucrânia, explodiu. Em consequência, uma grande quantidade de material radioativo foi lançada no ambiente.

Sobre esse acidente nuclear, leia o trecho de reportagem a seguir.

[...] Dados do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos das Radiações Atómicas (UNSCEAR, na sigla em inglês) informam que, dos 600 liquidadores (trabalhadores presentes no local durante a explosão), 134 receberam doses muito elevadas e sofreram de doença aguda por radiação. "Destes, 28 trabalhadores morreram nos primeiros três meses".

"Entre os que sobreviveram à doença das radiações, a recuperação demorou vários anos. Muitos deles desenvolveram catarata devido à radiação nos primeiros anos após o acidente", acrescenta a agência de saúde.

Por sua vez, nos primeiros meses após a explosão, as doses de radiação recebidas pela tireoide foram particularmente elevadas em crianças e adolescentes que viviam nas regiões mais afetadas, e naqueles que bebiam leite com níveis elevados de iodo radioativo, o que foi associado a mais casos de câncer de tireoide.

"Além do aumento dramático da incidência de câncer de tireoide entre as pessoas expostas em idade jovem, há indícios de um aumento da incidência de leucemia e de catarata entre os trabalhadores", informa o órgão da ONU.

A instituição acrescenta: "A evacuação e a deslocação foram uma experiência traumática para muitas pessoas, com um profundo impacto psicossocial devido à perda de casas e empregos, à perturbação do tecido social das comunidades e ao estigma social associado a Chernobyl".

[...]

CHERNOBYL 37 anos depois: sobrevivente conta o que aconteceu após desastre nuclear. National Geographic, 26 abr. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/aixgop. Acesso em: 10 set. 2024.

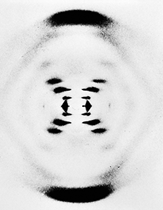

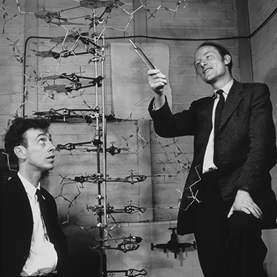

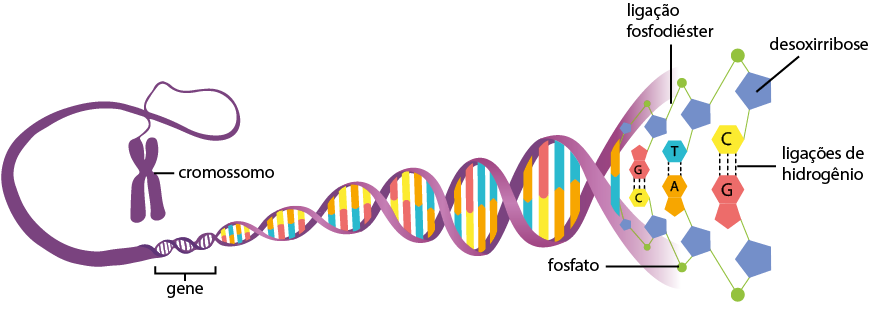

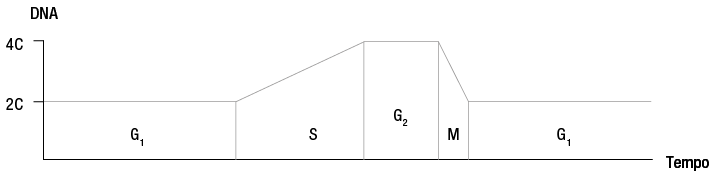

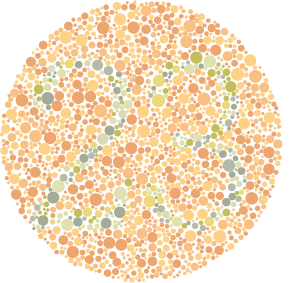

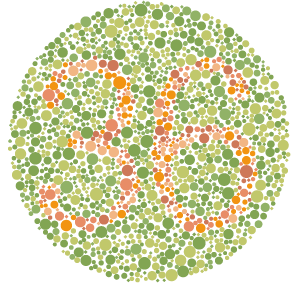

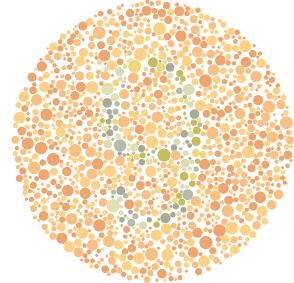

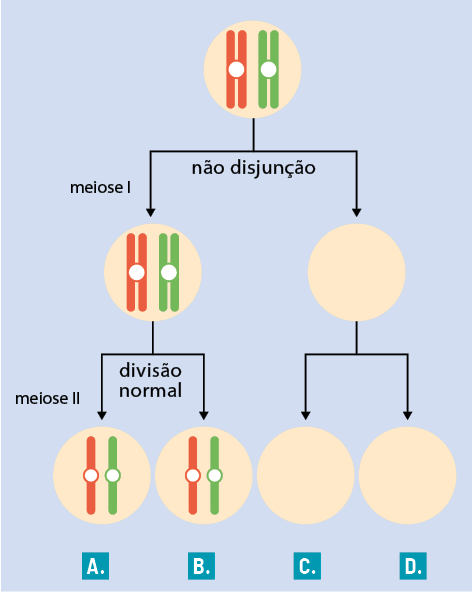

1. De acordo com o trecho de reportagem, quais foram as consequências do acidente na usina nuclear de Chernobyl para os moradores da região?