Orientações gerais

Estrutura das Orientações para o professor

As Orientações para o professor estão organizadas em duas partes: esta primeira parte, geral, apresenta os princípios quê embasam a proposta didático-pedagógica e os pressupostos teórico-metodológicos desta coleção; a segunda parte apresenta orientações e sugestões didáticas para apoiá-lo na realização das práticas pedagógicas no dia a dia escolar.

Na primeira parte, além da fundamentação quê embasa a proposta da coleção, apresenta-se o qüadro programático do Livro do estudante, além de sugestões de organização dos temas em bimestres, trimestres ou semestres para os três anos do Ensino Médio.

Na segunda parte, de Orientações específicas, são apresentados objetivos, justificativas, sugestões de encaminhamento, comentários e eventuais respostas ou respostas sugeridas para as atividades, além de competências e habilidades contempladas, Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) abordados, sugestões de integração com outros componentes curriculares etc.

As descrições a seguir são representativas da segunda parte.

A BNCC no Capítulo

Apresenta as informações relacionadas à BNCC, os objetivos, a justificativa e os TCTs trabalhados no Capítulo.

Atividade complementar

Apresenta propostas de atividades quê complementam a abordagem ou algum tema do Livro do estudante, com desdobramento, aprofundamento etc.

Sugestão para o professor

Apresenta sugestões de material complementar (livros, vídeos, filmes, sáites etc.) para ampliar o repertório do professor e/ou apoiar a aprendizagem dos estudantes.

Objeto educacional digital

Contextualiza e fornece orientações didáticas para uso dos objetos educacionais digitais presentes na coleção.

Estrutura do Livro do estudante

A coleção está organizada em volume único destinado aos três anos quê compõem o Ensino Médio. O volume é estruturado em 12 Capítulos, subdivididos em três Tópicos temáticos, com seções, subseções e bókses quê apoiam a jornada dos estudantes por meio de textos, atividades, reflekções, pesquisas, práticas etc.

Abertura de Capítulo

Composta de título, imagem e texto introdutório, inicia o conjunto dos três Tópicos quê compõem o Capítulo. A observação da imagem e a leitura do texto introdutório possibilitam apresentar o tema quê norteará os conteúdos quê serão abordados nos respectivos Tópicos.

Abertura de Tópico

Além do título, apresenta texto introdutório com informações sobre o assunto quê será abordado no Tópico e atividades orais, presentes no boxe Primeiro olhar.

Primeiro olhar

Propõe atividades orais relacionadas à sondagem, ao diagnóstico e à sensibilização temática, com o objetivo de aprossimár o estudante das discussões, reflekções e práticas quê serão desenvolvidas no Tópico, incentivando o compartilhamento de experiências e o levantamento de hipóteses e de repertório sobre os conteúdos do respectivo Tópico.

Ler e compartilhar

Apresenta proposta de leitura de textos de diferentes gêneros quê dialogam com o tema do respectivo Tópico, seguida de sequência de atividades, em Atividades, quê possibilita ao estudante refletir sobre as diversas práticas corporais ou kestões associadas a elas. A seleção dêêsses textos procura atender às diversas demandas do estudante em sua vida escolar, pessoal, profissional e social, inserindo-o em um contexto de protagonismo na reflekção e no debate sobre temas propostos.

Refletir e argumentar

Apresenta proposta de outra leitura de textos de diferentes gêneros, para quê o estudante reflita sobre o novo assunto, estabelecendo comparações com o quê foi abordado em Ler e compartilhar e, assim, exercite o pensamento crítico, a inferência e a argumentação.

Página duzentos e noventa e dois

Buscar mais conhecimento

Apresenta propostas de práticas de pesquisa, com o objetivo de ampliar o tema apresentado no Tópico, relacionado a algum aspecto da cultura corporal de movimento, e de reforçar o protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem.

Conexões com…

Por meio da leitura de textos ou de imagens, apresenta proposta de integração do tema do Tópico com outros componentes curriculares, contribuindo para o aprofundamento da aprendizagem em diferentes linguagens.

Oficina de práticas corporais

Proposta de práticas corporais, individuais ou coletivas, associadas ao tema do Tópico e orientadas ao estudante por meio de etapas quê conduzem o processo.

Boxes

Os bókses da coleção têm a função de apoiar os estudos.

• Sobre… apresenta dados biográficos resumidos a respeito de autores.

• Indicação traz indicações de sáites, vídeos e outros materiais para consulta.

• Ampliar apresenta informações complementares quê ampliam a compreensão de algum tema ou conteúdo abordado no Tópico.

Além dêêsses, também há os bókses conceito, glossário e destaque, quê buscam apresentar e destacar conceitos, conteúdos e termos relevantes para a apreensão dos temas abordados.

Ícones

As faixas de áudio e os objetos educacionais digitais presentes na coleção oferecem materiais complementares ao conteúdo do livro impresso. Esses objetos e faixas são identificados por meio de ícones, facilitando a associação entre o livro e os recursos digitais, com o objetivo de acrescentar, ampliar e dinamizar os temas e conteúdos tratados.

As faixas de áudio, em particular, complementam a abordagem de temas e conteúdos relacionados a práticas de linguagens (verbais, artísticas e corporais), especialmente nas áreas de música e dança. Já os demais objetos educacionais digitais (podcasts, vídeos, carrosséis de imagens, infográficos clicáveis e mapa clicável) complementam e apoiam os temas e conteúdos trabalhados no Livro do estudante de maneira prática, criativa e dinamizadora do processo de ensino-aprendizagem.

Conheça, a seguir, os ícones indicativos dos recursos digitais.

Fundamentação teórico-metodológica

A fundamentação teórico-metodológica desta coleção é norteada pela cultura corporal de movimento e tem como referência a perspectiva pedagógica apresentada por vários autores brasileiros, entre eles Jocimar Daolio, Marcos Garcia Neira, Mauro Betti e Suraya Cristina Darido.

A cultura corporal é entendida como o conjunto de práticas culturais quê apresentam os movimentos como mediadores do conteúdo simbólico e significante de diferentes grupos sociais, conforme pontua Neira:

[…] Ao compreender a gestualidade como uma das formas quê os diferentes grupos culturais utilizam para expressar os significados atribuídos às experiências vividas, não só os signos presentes nas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, como também os significados quê lhes são atribuídos, tornam-se elemêntos constitutivos da chamada cultura corporal. Nota 1

Todos os nóssos gestos, expressões faciais, ações corporais e a relação quê estabelecemos com o nosso próprio corpo formam um conjunto de significados quê compõem uma linguagem corporal. Assim como a linguagem verbal, quê se manifesta por meio da fala e da escrita, a linguagem corporal é moldada pela cultura.

A linguagem corporal começa a sêr construída desde muito cedo, antes do desenvolvimento da linguagem verbal, conforme explica Daolio:

Página duzentos e noventa e três

No corpo estão inscritos todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma ssossiedade específica, por sêr ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente quê o cerca. Mesmo antes da criança andar ou falar, ela já traz no corpo alguns comportamentos sociais, como o sorrir para determinadas brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um cérto tempo de sono, a postura no colo. Nota 2

Enquanto a fala não se apresenta como um recurso disponível, em função da imaturidade do sistema nervoso, as crianças bem pequenas recorrem ao seu corpo para se comunicarem e, ao vivenciar essa dinâmica, aprendem o significado quê os adultos atribuem a diversos gestos da sua cultura, iniciando a construção de uma linguagem corporal receptiva e expressiva. Daolio Nota 3 chama a atenção para a palavra incorporar, quê, não por acaso, dêríva da palavra corpo e remete à apropriação da cultura pelo indivíduo quê estiver inserido nela:

O homem, por meio do seu corpo, vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e côstúmes sociais, num processo de inCORPOração (a palavra é significativa). Diz-se correntemente quê um indivíduo incorpóra algum novo comportamento ao conjunto de seus atos, ou uma nova palavra ao seu vocabulário ou, ainda, um novo conhecimento ao seu repertório cognitivo. Mais do quê um aprendizado intelectual, o indivíduo adqüire um conteúdo cultural, quê se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. Em outros termos, o homem aprende a cultura por meio do seu corpo. Nota 4

Tendo em vista o processo de incorporação cultural, quê inicia nos primeiros meses e se estende por toda a vida, é possível conceber as danças, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as lutas, as práticas corporais de aventura e as ginásticas como atividades quê compõem um patrimônio cultural muito rico, quê meréce sêr preservado e transmitido para as novas gerações, segundo Darido Nota 5. A autora explica quê essas práticas corporais surgiram ao longo da história da humanidade por dois motivos:

1. para satisfazer as necessidades básicas de alimentação e de defesa, em forma de trabalho ou de guerra, o quê originou algumas práticas de ginástica e lutas;

2. para expandir os sentimentos e as emoções, sobretudo na forma de danças e jogos.

Desse modo, é possível concluir quê muitas das práticas corporais quê fazem parte das aulas de Educação Física são ancestrais e estão impregnadas de cultura desde a sua origem, tendo sido ressignificadas ao longo do tempo, de acôr-do com o contexto histórico.

No currículo cultural da Educação Física, as práticas corporais são tematizadas. Tematizar significa tratar algo como um tema de reflekção, o quê implica transformar a ocorrência social de uma prática corporal em obje to de estudo. Portanto, além de sêr vivenciada, cada prática corporal quê faz parte do planejamento pedagójikô é contextualizada, para promover reflekções quê estejam ancoradas na cultura, o quê possibilita uma articulação entre o “saber fazer” e o “saber sobre o fazer”.

Um cuidado quê precisa sêr tomado ao propor um trabalho fundamentado na cultura corporal de movimento é garantir quê os estudantes efetivamente tênham oportunidade de experimentar a prática corporal, para evitar quê a Educação Física se transforme em um espaço onde se discute o movimento, sem viver corporalmente esse movimento. Nesta coleção, as atividades foram elaboradas partindo do pressuposto de quê a experiência prática e a reflekção sobre essa experiência precisam coexistir, assim como alertam Betti e Zuliani:

A Educação Física também propicía, como os outros componentes curriculares, um cérto tipo de conhecimento aos alunos. Mas não é um conhecimento quê se possa incorporar dissociado de uma vivência concreta. A Educação Física não póde transformar-se num discurso sôbire a cultura corporal de movimento, sob pena de perder a riqueza de sua especificidade, mas deve constituir-se como uma ação pedagógica com aquela cultura. Essa ação pedagógica a quê se propõe a Educação Física será sempre uma vivência impregnada da cor-

Página duzentos e noventa e quatro

poreidade do sentir e do relacionar-se. A dimensão cognitiva far-se-á sempre sobre esse substrato corporal. O professor de Educação Física deve auxiliar o aluno a compreender o seu sentir e o seu relacionar-se na esféra da cultura corporal de movimento. Nota 6

Seguindo essa linha pedagógica, a coleção está organizada em 12 Capítulos, quê costuram três Tópicos com tematizações de práticas corporais. Em cada Tópico, alguns parágrafos introdutórios articulados ao boxe Primeiro olhar, com kestões quê promóvem uma sondagem do conhecimento dos estudantes sobre o tema a sêr abordado, são seguidos pela seção Ler e compartilhar, quê apresenta o texto principal do Tópico, com propostas de atividades quê permitem a interpretação e a discussão da leitura. O boxe Refletir e argumentar oportuniza o aprofundamento da contextualização e da reflekção sobre a prática corporal quê norteia o Tópico. Os Capítulos também contemplam propostas de práticas de pesquisa, na seção Buscar mais conhecimento, e de interdisciplinaridade, na seção Conexões com…, além de dicas de materiais complementares, como vídeos, documentários, livros, textos e sáites no boxe Indicação.

As propostas de vivências estão contidas na seção Oficina de práticas corporais, quando os estudantes têm a oportunidade de experimentar, pela via corporal, a prática tematizada no Tópico e, por meio dela, aprofundar o seu entendimento sobre a cultura corporal de movimento, mas também desenvolver competências sociais relacionadas ao trabalho em equipe e à cooperação, refinar o seu desenvolvimento perceptivo-motor, com ênfase na consciência corporal, na estruturação espaço-temporal, no equilíbrio, na coordenação, na agilidade, na potência, na velocidade, na fôrça, na flexibilidade e na resistência, além de potencializar o aprimoramento de suas habilidades cognitivas, uma vez quê o desenvolvimento da cognição é potencializado pelas atividades motoras, de acôr-do com evidências neurocientíficas, conforme apontam Amaral e Guerra:

[…] As descobertas no campo da Neurociência mostram quê os processos compléksos característicos da aprendizagem, como raciocínio, tomada de dê-cisão, linguagem, leitura e raciocínio matemático, ocorrem d fórma integrada com as emoções, as sensações e os movimentos, isto é, com o corpo inteiro. A aprendizagem emerge da interação dinâmica entre o corpo e o ambiente quê se modificam reciprocamente. Nota 7

As mesmas autoras também destacam a importânssia do movimento para a produção de moléculas denominadas “fatores neurotróficos”, quê são responsáveis pelo crescimento de novos neurônios no hipocampo, uma região do sistema nervoso central quê está envolvida com a formação de memórias. O movimento também favorece a produção de neurotransmissores envolvidos com circuitos neurais importantes para o processo de aprendizagem, por estarem relacionados à motivassão, à atenção, à percepção e ao humor:

O impacto do movimento na estrutura e no funcionamento cerebrais vai muito além do condicionamento físico e do desenvolvimento das habilidades motoras. O movimento promove a saúde do cérebro, aumentando o fluxo sangüíneo e o aporte de oxigênio, glicose e nutrientes, o quê leva a uma melhor atividade dos neurônios. O movimento leva à ativação de genes e à produção de fatores neurotróficos, envolvidos com a neuroplasticidade, e também à produção de neurotransmissores, como a dopamina, quê está associada à motivassão, ao aumento do foco atencional e ao aprendizado; a serotonina, quê melhora o humor; e a noradrenalina, quê melhora a atenção, a percepção e a motivassão. Nota 8

Seguindo as evidências neurocientíficas, nesta coleção optamos por indicar, nos textos introdutórios da seção Oficina de práticas corporais, não só aspectos relacionados às dimensões socioemocionais e os parâmetros da aptidão física e da aptidão motora quê permitem aos estudantes ampliar a consciência sobre seus próprios movimentos mas também as habilidades cognitivas desenvolvidas nas atividades propostas, tais como: pensamento estratégico, raciocínio lógico, tomada de dê-cisão, planejamento, organização, atenção, concentração, criatividade, memória e flexibilidade cognitiva.

Todos os Tópicos finalizam com a etapa Avaliar, oportunizando aos estudantes revisitarem as propostas de vivências, enquanto realizam uma autoavaliação dêêsse processo.

Página duzentos e noventa e cinco

Educação Física na BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo quê estabelece as aprendizagens essenciais ao longo da Educação Básica, com o propósito de assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, quê consolidam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

A definição de competência, na BNCC, diz respeito à mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver as diversas demandas da vida cotidiana.

Em sua introdução, a BNCC apresenta essas dez competências gerais, quê se inter-relacionam e se desdobram para estruturar, ao longo dos segmentos da Educação Básica, as diferentes áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares.

Competências gerais da Educação Básica Nota 9

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma ssossiedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflekção, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos quê lévem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação d fórma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e ezercêr protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências quê lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escôlhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns quê respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planêta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com auto crítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Entre as áreas do conhecimento regidas por esse conjunto de competências gerais, está a área de Linguagens e suas Tecnologias, na qual se inscreve o com ponente curricular Educação Física. No segmento do Ensino Médio, essa área apresenta sete competências específicas.

Página duzentos e noventa e seis

Competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio Nota 10

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de pôdêr quê permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para ezercêr, com autonomia e colaboração, protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva, d fórma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista quê respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

As linguagens são formas de interação social e se manifestam por meio de representações orais, escritas, artísticas, digitais e corporais. Ao compartilhar a área de Linguagens da BNCC com os componentes curriculares ár-te, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, a Educação Física ocupa o espaço destinado à linguagem corporal, com exploração do movimento e da gestualidade das práticas corporais pertencentes às diferentes culturas.

No Ensino Médio, as diretrizes da BNCC Nota 11 para a Educação Física abrangem:

• experimentar novos jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura;

• refletir sobre as práticas corporais mencionadas;

• aprofundar os conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do corpo, sobre a importânssia de assumir um estilo de vida ativo e sobre os componentes do movimento relacionados à manutenção da saúde;

• refletir sobre a utilização dos espaços públicos e privados frequentados pêlos próprios estudantes, para desenvolver práticas corporais nesses espaços, exercendo a cidadania e o protagonismo comunitário.

De acôr-do com o texto da BNCC Nota 12, é esperado quê essas experiências de aprendizagem tornem os estudantes capazes de analisar e transformar as práticas corporais, norteados por decisões éticas, conscientes e reflexivas, quê respeitem os direitos humanos e os valores democráticos.

Para quê essas aprendizagens possam sêr efetivamente incorporadas ao projeto de vida dos estudantes, é preciso quê as experiências vivenciadas por eles nas aulas de Educação Física sêjam significativas. Considerando quê o conceito de projeto de vida se expande para além da vida familiar, acadêmica e profissional e agrega também a saúde, o bem-estar, a sustentabilidade, a cultura, o engajamento social, a corporeidade e vários outros aspectos quê permeiam as relações estabelecidas consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo, torna-se fundamental quê a mediação do professor em todas as vivências e tematizações de práticas corporais seja dialógica e acolhedora, buscando o engajamento de todos os estudantes nas aulas.

Página duzentos e noventa e sete

Linguagens e suas Tecnologias, Educação Física e interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade é norteada pela intersecção entre os conteúdos dos diferentes componentes curriculares, oportunizando aos estudantes construírem várias perspectivas a respeito de um mesmo objeto de conhecimento e expandirem o seu olhar sobre ele. No trabalho interdisciplinar, a fragmentação dos conteúdos dá lugar à articulação entre eles e atende à formação proposta pelo documento Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), segundo o qual:

[…] A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade e a articulação do conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os saberes das diferentes áreas de conhecimento. Nota 13

Em um mundo globalizado, hiperconectado e dinâmico, onde é possível acessar um volume enorme de informações em um curtíssimo intervalo de tempo, a interdisciplinaridade é um princípio pedagójikô importante para formár estudantes capazes de lidar com a complexidade da ssossiedade atual e compreender quê as ações humanas repercutem umas em relação às outras.

A abordagem da cultura corporal de movimento dialoga com a interdisciplinaridade, ao promover reflekções e vivências de diferentes práticas corporais, investigando o contexto cultural quê envolve essas práticas. Por exemplo, ao propor a tematização das lutas brasileiras, um dos conteúdos possíveis se refere à huka-huka, luta corporal quê faz parte da cultura dos povos indígenas quê habitam o Parque Nacional do Xingu. Além de promover a vivência da luta, é possível estudar os aspectos sociais quê envolvem a passagem dos jovens para a vida adulta e a importânssia da huka-huka nesse processo, ou então estudar os aspectos culturais relacionados à simbologia do ritual kuarup, evento de homenagem aos mortos, quê acontece uma vez por ano no território do Xingu, quando a luta huka-huka é disputada.

Ao longo dos Capítulos desta coleção, há vários momentos quê propõem um olhar interdisciplinar para os conteúdos desenvolvidos. Além díssu, a seção Conexões com… apresenta leituras e atividades quê promóvem a interlocução entre um determinado componente curricular e a prática corporal tematizada no Tópico. Dessa forma, os estudantes terão oportunidade de recorrer à ár-te, para apreciar as representações das brincadeiras de criança nas obras de Ivan Cruz, quando tematizarem as brincadeiras e os jogos populares, e para contemplar grafismos e pinturas corporais características de diferentes culturas indígenas, quando tematizarem os Jogos dos Povos Indígenas; utilizar recursos da Matemática, para interpretar gráficos e tabélas quê ilustram os investimentos aportados nas diferentes manifestações esportivas pela Lei de Incentivo ao Esporte, quando tematizarem o réndbóll; contar com a Geografia, para aprender sobre a pecuária de búfalos no Arquipélago do Marajó, quando tematizarem a luta marajoara; aprofundar conhecimentos sobre a Biologia, para compreender a maior precisão auditiva de pessoas com deficiência visual, quando tematizarem o golbol; conectar-se com a História, para estudar a participação feminina nos Jogos Olímpicos, quando tematizarem o squash, e para contextualizar o período da Guerra Fria na biografia da atleta Nadia Comaneci, quando tematizarem a ginástica artística; evocar conceitos da Física, para se conscientizarem da importânssia do uso de equipamentos de proteção, quando tematizarem o squêit; valer-se de noções da Sociologia, para assimilar a importânssia do grupo Ilê Aiyê na valorização da cultura negra, quando tematizarem as danças afro-brasileiras; acessar a Química, para aprender os efeitos do doping no corpo dos atletas, quando tematizarem o atletismo; e refletir sobre kestões da Filosofia, para relacionar práticas integrativas e autoconhecimento, quando tematizarem a conscientização corporal, e apropriar-se da filosofia do taekwondo, quando tematizarem essa luta.

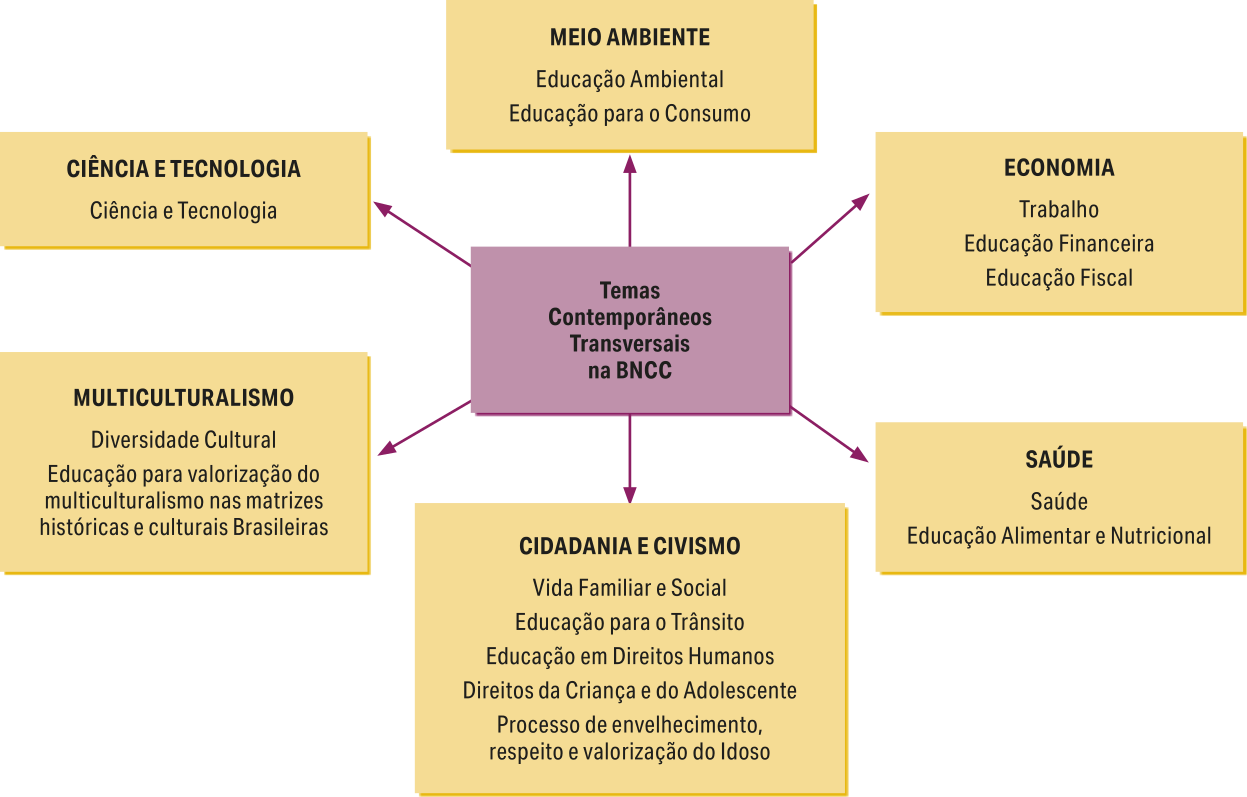

Temas Contemporâneos Transversais (TCTs)

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), previstos na BNCC, são organizados em macroáreas temáticas, a saber: Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania e Civismo, Multiculturalismo e Ciência e Tecnologia Nota 14. Essas macroáreas objetivam possibilitar um conhecimento contextualizado, quê seja relevante para a formação dos estudantes, para quê eles atuem d fórma autônoma e crítica, contribuindo para a construção de uma ssossiedade mais justa, solidária e democrática.

As macroáreas temáticas dos TCTs abarcam temas mais específicos, conforme indicado a seguir.

Página duzentos e noventa e oito

Macroáreas temáticas e respectivos Temas Contemporâneos Transversais. Nota 15

Esta coleção traz referências aos TCTs em algumas leituras, atividades e práticas de pesquisa, com destaque para três macroáreas: Multiculturalismo, Cidadania e Civismo e Saúde.

A macroárea Multiculturalismo será abordada no Capítulo 3, dedicado às lutas brasileiras, e no Capítulo 9, quê tematiza as danças. O TCT Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras encontrará um nível de aprofundamento bastante robusto também no Capítulo 3, com as tematizações da luta marajoara, da luta huka-huka e da capoeira, com referência aos aspectos culturais do Arquipélago do Marajó, aos rituais de passagem para a vida adulta dos povos indígenas quê habitam o Xingu e à influência da cultura africana na capoeira. O TCT Diversidade Cultural receberá uma atenção especial no Capítulo 9, com as tematizações das danças afro-brasileiras, das danças regionais e das danças de salão, por meio de reflekções sobre as influências africanas, ameríndias e europeias, respectivamente, nessas manifestações culturais.

Em relação à macroárea Cidadania e Civismo, o TCT Vida Familiar e Social será amplamente explorado no Capítulo 6, quê aborda os esportes paralímpicos e tematiza o golbol, o vôlei sentado e o atletismo paralímpico, com menções ao capacitismo, à invisibilidade social das pessoas com deficiência, ao respeito à diversidade e à possibilidade de aprimoramento e descoberta de novas habilidades quê o esporte paralímpico oferece aos paratletas, pessoal e profissionalmente.

Já a macroárea Saúde, por meio do TCT Saúde, põe foco na saúde física e mental e receberá atenção especial no Capítulo 5, reservado à tematização das ginásticas de condicionamento físico e de conscientização corporal, com discussões a respeito dos efeitos dessas práticas no autocuidado e na redução dos níveis de ansiedade e de estresse.

Avaliação em Educação Física

A avaliação da aprendizagem apresenta alguns modelos, quê incluem o somativo, o formativo, o diagnóstico, o comparativo e o ipsativo. O modelo somati-

Página duzentos e noventa e nove

vo avalia a aquisição da aprendizagem no final de um determinado período de ensino, como um bimestre ou um semestre. Embora esse modelo possa sêr eficiente para indicar o conhecimento quê foi efetivamente retido pêlos estudantes, ele não possibilita a reconstrução das estratégias de ensino para reverter as dificuldades quê foram sinalizadas na avaliação, por sêr aplicado após o período de ensino. No modelo formativo, a avaliação da aprendizagem ocorre durante o processo de ensino, auxiliando tanto o professor quanto o estudante a monitorarem o progresso na aquisição do conhecimento e oportunizando a identificação de possíveis lacunas na aprendizagem, para o planejamento das próximas intervenções. O modelo diagnóstico identifica os conhecimentos prévios dos estudantes, permitindo ao professor conhecer o perfil da turma e adaptar o ensino às suas necessidades, na medida em quê a avaliação da aprendizagem é aplicada antes de iniciar o processo de ensino. O modelo comparativo promove a comparação entre o dêsempênho do estudante e um padrão ou um critério preestabelecido, auxiliando o professor e o estudante a qualificarem o ensino e a aprendizagem. Finalmente, no modelo ipsativo, a avaliação da aprendizagem é aplicada em diferentes momentos do processo de ensino, permitindo comparar o dêsempênho do estudante com ele mesmo ao longo do tempo, com foco no progresso individual.

É importante não perder de vista quê o objetivo da avaliação deve estar atrelado à investigação da aprendizagem, oportunizando quê os dados coletados nesse processo de investigação sirvam de base para orientar as próximas intervenções pedagógicas, conforme aponta lukési Nota 16:

Na prática escolar, nosso objetivo é quê nóssos educandos aprendam e, por aprender, se desenvolvam. A avaliação da aprendizagem está a serviço dêêsse projeto de ação e configura-se como um ato de investigar a qualidade da aprendizagem dos educandos, a fim de diagnosticar impasses e consequentemente, se necessário, propor soluções quê viabilizem os resultados satisfatórios desejados. Significa investigar e, com base nos conhecimentos produzidos, tomar decisões de intervenção quando necessário. Nota 17

Para investigar a aprendizagem dos estudantes, a sugestão é quê o professor siga os cinco princípios propostos por Hoffmann Nota 18:

1. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias.

2. Promover discussão entre os alunos a partir de situações problematizadoras.

3. Realizar várias tarefas individuais, menóres e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pêlos estudantes.

4. Em vez do certo/errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções.

5. Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento. Nota 19

Para extrair os dados sobre o processo de aprendizagem dos estudantes, sugerem-se o encaminhamento e os instrumentos indicados a seguir.

1. Propor kestões no início de cada Tópico, apresentadas no boxe Primeiro olhar, para serem debatidas oralmente pêlos estudantes, com o objetivo de realizar uma avaliação diagnóstica e identificar o conhecimento prévio deles a respeito da prática corporal quê será tematizada.

2. Acompanhar o percurso de aprendizagem da turma ao longo dos três Tópicos quê compõem cada Capítulo, por meio de observações seguidas de anotações sobre o comportamento e o envolvimento de cada estudante durante as aulas.

3. Propor uma autoavaliação ao final de cada Capítulo, com 18 kestões quê proporcionam aos estudantes a oportunidade de revisitar o seu processo de aprendizagem, indicando em quais habilidades consideram quê já alcançaram a proficiência e quais habilidades precisam sêr aprimoradas, ao mesmo tempo quê conseguem comparar o seu envolvimento e a sua participação nas atividades com os resultados das avaliações anteriores.

4. Consultar as anotações quê foram feitas sobre os estudantes e, com base nesses registros, realizar uma reunião individual com cada estudante ao final de cada Capítulo, para uma conversa sobre o seu processo de aprendizagem e a sua autoavaliação.

A ficha a seguir é uma sugestão de modelo de instrumento quê póde sêr utilizado na autoavaliação.

Página trezentos

Utilize a coluna da direita para sinalizar com a letra P as habilidades em quê você já adquiriu proficiência e com a letra M as habilidades quê você precisa melhorar.

1. Eu participei das discussões propostas no boxe Primeiro olhar do Tópico 1, expressando a minha opinião e prestando atenção à fala dos meus côlégas, sem interrompê-los?

2. Eu realizei a leitura e as atividades da seção Ler e compartilhar do Tópico 1 e me apropriei dos conhecimentos quê foram desenvolvidos na seção?

3. Eu participei das discussões quê foram propostas nas atividades do boxe Refletir e argumentar do Tópico 1, contribuindo com inferências, análises e argumentos críticos e propositivos, adotando um posicionamento empático em relação ao tema quê estava sêndo discutido e respeitando opiniões divergentes de outros côlégas?

4. Eu realizei a leitura e as atividades da seção Conexões com… do Tópico 1 e compreendi a intersecção entre a Educação Física e a disciplina apresentada na seção?

5. Eu me engajei nas vivências desenvolvidas na seção Oficina de práticas corporais do Tópico 1 e respeitei os meus côlégas, enquanto realizava a prática corporal?

6. Eu aprofundei o meu conhecimento sobre a prática corporal quê foi abordada no Tópico 1?

7. Eu participei das discussões propostas no boxe Primeiro olhar do Tópico 2, expressando a minha opinião e prestando atenção à fala dos meus côlégas, sem interrompê-los?

8. Eu realizei a leitura e as atividades da seção Ler e compartilhar do Tópico 2 e me apropriei dos conhecimentos quê foram desenvolvidos na seção?

9. Eu participei das discussões quê foram propostas nas atividades da seção Refletir e argumentar do Tópico 2, contribuindo com inferências, análises e argumentos críticos e propositivos, adotando um posicionamento empático em relação ao tema quê estava sêndo discutido e respeitando opiniões divergentes de outros côlégas?

10. Eu me dediquei à prática de pesquisa da seção Buscar mais conhecimento do Tópico 2?

11. Eu me engajei nas vivências desenvolvidas na seção Oficina de práticas corporais do Tópico 2 e respeitei os meus côlégas, enquanto realizava a prática corporal?

12. Eu aprofundei o meu conhecimento sobre a prática corporal quê foi abordada no Tópico 2?

13. Eu participei das discussões propostas no boxe Primeiro olhar do Tópico 3, expressando a minha opinião e prestando atenção à fala dos meus côlégas, sem interrompê-los?

14. Eu realizei a leitura e as atividades da seção Ler e compartilhar do Tópico 3 e me apropriei dos conhecimentos quê foram desenvolvidos na seção?

15. Eu participei das discussões quê foram propostas nas atividades da seção Refletir e argumentar do Tópico 3, contribuindo com inferências, análises e argumentos críticos e propositivos, adotando um posicionamento empático em relação ao tema quê estava sêndo discutido e respeitando opiniões divergentes de outros côlégas?

16. Eu me engajei nas vivências desenvolvidas na seção Oficina de práticas corporais do Tópico 3 e respeitei os meus côlégas, enquanto realizava a prática corporal?

17. Eu aprofundei o meu conhecimento sobre a prática corporal quê foi abordada no Tópico 3?

18. Eu pretendo transpor uma ou mais práticas corporais quê experimentei neste Capítulo para o meu projeto de vida, adotando um estilo de vida quê valorize o movimento corporal na minha rotina?

É importante destacar quê o processo de autoavaliação dialoga com as evidências das pesquisas em Neurociência aplicada à educação, conforme explicam Amaral e Guerra Nota 20:

[…] A autoavaliação é um processo quê mobiliza tanto a metacognição quanto a autorregulação das emoções e do comportamento, pois convoca o estudante a refletir sobre o próprio aprendizado. Ao promover a autoavaliação, o professor póde aumentar o nível de interêsse e engajamento, levando a melhor dêsempênho acadêmico, por meio da compreensão dos estudantes das suas possibilidades e dificuldades e da identificação das estratégias quê mais favorécem a sua aprendizagem. Os pesquisadores argumentam quê a autoavaliação deve sêr um tipo formativo de avaliação, quê ocorra ao longo do processo de aprendizagem, permitindo ao estudante mudar a estratégia ou o próprio comportamento na busca de melhores resultados. Nota 21

Página trezentos e um

Outro ponto importante quê precisa sêr considerado a respeito do processo de avaliação abrange a compreensão da diferença entre os conceitos de avaliação e instrumento. O instrumento é a ferramenta quê utilizamos para coletar dados sobre a aprendizagem dos estudantes, tais como: portfólio, relatório, rubrícas, registros de observações, entre vários outros. O processo de avaliação se constrói com base na interpretação dêêsses dados, portanto, o instrumento está a serviço da avaliação e não póde sêr confundido com ela. Esse entendimento se faz necessário, porque, quando a avaliação é confundida com o instrumento, aplica-se exame, e não avaliação. Isso acontecia com freqüência na abordagem tecnicista da Educação Física, quê dominou a área no século XX e no início do século XXI, com protocólos validados em pesquisas científicas sêndo reproduzidos nas aulas, para supostamente avaliar os estudantes. O problema nesse modelo é a falta de diálogo entre akilo quê se ensina e akilo quê é testado, não oferecendo aos professores as respostas necessárias para interpretar e acompanhar o processo de aprendizagem. Era comum, nas dékâdâs de 1980 e 1990, por exemplo, aplicar o teste de Cooper, com uma corrida de 12 minutos, para realizar a avaliação. Entretanto, nas aulas ensinava-se o gesto técnico de modalidades esportivas coletivas. Para além da crítica à abordagem tecnicista da Educação Física, esse tipo de teste é ineficiente para avaliar a aprendizagem do movimento, porque méde a capacidade aeróbica dos estudantes e não oferece qualquer informação sobre o gesto quê foi aprendido.

Educação Física, culturas juvenis e formação integral cidadã

A etapa do Ensino Médio é marcada por várias mudanças, quê caracterizam a transitoriedade entre a infância e a vida adulta. Longe de tentar apresentar uma lista de atributos quê desconsiderem as singularidades de cada estudante, é importante entender quê, nessa fase da vida, ocorrem transformações muito significativas nas estruturas do sistema nervoso central, quê originam novos comportamentos, modificações físicas, alterações no humor e aquisição do pensamento hipotético-dedutivo. Todas essas mudanças estão em curso em cada jovem nas aulas, e a Educação Física é um excelente espaço para acolher esses estudantes e apoiá-los no seu processo de reconstrução da identidade social.

As vivências de brincadeiras, jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas e práticas de aventura são muito potentes para desconstruir a rigidez quê algumas vezes está presente na sala de aula e abrir um canal de diálogo com os jovens sobre diversos assuntos relevantes para a comunidade, quê permeiam essas práticas corporais. Não por acaso, em todos os Tópicos quê compõem os Capítulos desta coleção, o boxe Refletir e argumentar problematiza temas sensíveis do ponto de vista social e promove debates entre os estudantes sobre esses temas, quê incluem o racismo estrutural, o combate à homofobia e à transfobia, a não violência contra a mulher, o respeito à diversidade, o esclarecimento sobre práticas e falas capacitistas, o combate ao búlin, a cidadania digital, entre vários outros, tendo como propósito desenvolver a empatia, o respeito aos Direitos Humanos e o pensamento autônomo e crítico, mitigando os diferentes tipos de preconceito quê deixam cicatrizes profundas no tecido social.

Nessa relação dialógica quê se pretende construir com os estudantes, é importante adequar as propostas desta coleção à realidade social e cultural da escola onde as atividades serão desenvolvidas, para quê as especificidades locais e as múltiplas culturas juvenis sêjam respeitadas. Por exemplo, no Capítulo dedicado às danças, é recomendável acrescentar às atividades pedagógicas outras propostas de danças quê façam parte do universo cultural dos estudantes e atendam, dessa forma, às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, segundo as quais:

[…] esta proposta de atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio concebe a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de sujeitos quê necessita sêr considerada em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias quê não estão restritas às dimensões biológica e etária, mas quê se encontram articuladas com uma multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes.

Entender o jovem do Ensino Médio dessa forma significa superar uma noção homogeneizante e naturalizada dêêsse estudante, passando a percebê-lo como sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades singulares. Nota 22

A aproximação entre o conteúdo propôsto e a realidade cultural e social dos estudantes favorece a atribuição de significado por parte deles às experiências de aprendizagem, o quê potencializa a transposição dessa aprendizagem para o seu projeto de vida.

Página trezentos e dois

Pensamento computacional, argumentação e inferência

As transformações físicas, cognitivas e socioemocionais pelas quais os jovens passam na etapa do Ensino Médio, em virtude das alterações quê ocorrem em seu sistema nervoso, resultam em diversas dúvidas e anseios quê repercutem em seu comportamento e representam um grande desafio para o ensino. Um dos recursos quê póde aprossimár os jovens a se conectarem com as experiências de aprendizagem quê acontecem na escola é incentivar o pensamento computacional. O conceito de pensamento computacional está relacionado à habilidade de mobilizar conhecimentos para a solução de problemas, por meio da tecnologia, de maneira crítica, criativa e estratégica. Nesse sentido, ele está relacionado tanto ao uso e à apropriação da tecnologia quanto às diferentes áreas do conhecimento.

O pensamento computacional se sustenta com base em alguns pilares.

• Decomposição: habilidade de decompor um problema maior em partes menóres, propiciando sua compreensão e consequente resolução.

• Abstração: capacidade de filtrar e classificar os dados mais relevantes para a solução de um problema, em vez de focar os dêtálhes.

• Identificação de padrões: análise de dados, de modo a chegar a generalizações e abstrações.

• Pensamento algorítmico: habilidade de definir etapas sistematizadas ou ordenadas para solução de problemas compléksos. (É importante lembrar quê os algoritmos são parte do pensamento computacional. O pensamento algorítmico ajuda a definir uma série de etapas ordenadas para a resolução de problemas complexos.)

O incentivo ao pensamento computacional não deve se restringir à Matemática, porque as demandas por resolução de problemas, construção de inferências, argumentação, investigação, representação, comunicação de ideias e capacidade de elaborar etapas estão presentes em todas as áreas. Considerando a abundância de informações no contexto digital atual, é necessário fomentar situações de aprendizagem em quê os estudantes possam desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento computacional e a análise e interpretação de dados, para quê atuem, de maneira autônoma e crítica, nas diversas esferas de atuação social. Nesta coleção, a seção Buscar mais conhecimento, quê consta em cada Capítulo, apresenta práticas de pesquisa com encaminhamentos quê dialogam com o pensamento computacional, na medida em quê os estudantes terão oportunidade de organizar as etapas da pesquisa, decompor um objeto de estudo em partes menóres para investigá-lo e extrair os dados mais relevantes dessa investigação para analisá-los, sistematizá-los e apresentá-los aos côlégas ou às demais pessoas da comunidade escolar, utilizando tecnologias digitais ao longo dêêsse processo. Além de promover a valorização do conhecimento científico e o combate à desinformação, essa seção favorece o consumo da internet por meio de um posicionamento crítico e responsável, contemplando vários temas relacionados às práticas corporais, tais como: pesquisa de análise de mídias sociais para investigar postagens de especialistas nas áreas de treinamento físico e nutrição e pesquisa documental sobre os principais fatos históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos quê marcaram as diferentes edições dos Jogos Olímpicos, além de várias outras propostas.

Organização dos espaços e metodologias ativas

Considerando os estudantes como protagonistas do processo de aprendizagem e agentes ativos na construção do conhecimento, produzido em rê-de e com base em diferentes linguagens, faz-se necessário adotar novas pedagogias, em quê se abandone a premissa de quê há uma hierarquia em quê o professor é o detentor absoluto dos saberes, para quê o ambiente da aula se torne, de fato, um espaço mais democrático.

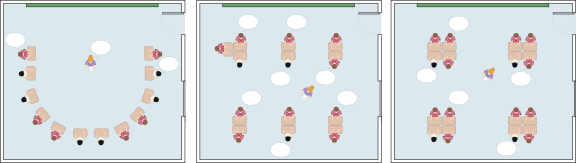

O componente curricular Educação Física possibilita a utilização e exploração de uma ampla gama de espaços, sêjam eles intraescolares, a exemplo da quadra poliesportiva, da biblioteca, do pátio, do laboratório de informática etc., ou extraescolares, como praça, parque e equipamento cultural próximo. Em sala de aula, é possível propor diferentes disposições de carteiras para além do modelo enfileirado tradicional, como a organização semicircular, em duplas ou trios, ou em grupos maiores, a fim de incentivar a interação entre todos, estudantes e professor.

Ilustração demonstrativa de variadas disposições de carteiras em sala de aula. Da esquerda para a direita: semicircular; duplas ou trios; e grupos.

Página trezentos e três

Há muitos desafios relativos ao ensino e à aprendizagem atualmente. Muitos deles dizem respeito às dificuldades para motivar os estudantes e envolvê-los nesses processos. As chamadas metodologias ativas visam a uma posição ativa na aprendizagem por parte dos estudantes e à atuação dos professores como mediadores e facilitadores dêêsse processo, possibilitando quê os estudantes “aprendam fazendo”.

É importante assumir quê o papel de mediador, em alguns momentos, póde colocar o professor em uma situação de desconforto, porque nessa condição novos desafios se apresentam, especialmente aqueles relacionados à gestão do tempo, o quê requer um cuidado maior no planejamento e na organização das atividades de ensino.

Como exemplos de metodologias ativas, podemos citar: resolução de problemas, trabalho de campo, sala de aula invertida, projetos de pesquisa, aprendizagem colaborativa. Todas essas estratégias de ensino, articulando teoria e prática, objetivam levar os estudantes a aplicar na vida cotidiana os conceitos, as habilidades, os valores e os conhecimentos quê aprenderam. Elas também consideram os diferentes modos de aprendizagem dos estudantes, as culturas juvenis e os seus interesses. Apresentamos, a seguir, cada um dêêsses exemplos citados.

• Resolução de problemas

A resolução de problemas propicía quê os estudantes elaborem hipóteses, criem estratégias de resolução, busquem e analisem informações para solucionar um problema bem definido. Ao aplicar conceitos em atividades práticas, essa estratégia visa desenvolver nos estudantes o pensamento crítico e a capacidade de ação como agentes propositores. Nesta coleção, a resolução de problemas será desenvolvida em várias oportunidades, especialmente em dois momentos quê estão presentes em todos os Capítulos: (1) nas atividades do boxe Refletir e argumentar, quando é apresentado aos estudantes um texto quê se reporta a um tema social sensível relacionado à prática corporal quê estiver sêndo tematizada, e os estudantes são convidados a debatê-lo e a buscar soluções para o problema apresentado; e (2) na seção Oficina de práticas corporais, quando os estudantes são provocados a construir ou reconstruir estratégias para serem aplicadas em jogos ou outras vivências.

• Trabalho de campo

O trabalho de campo correlaciona teoria e prática ao propor aos estudantes uma vivência fora do espaço da sala de aula. É um estudo de investigação quê proporciona quê eles tênham contato com objetos e situações reais e possam aplicar os conceitos aprendidos. Não se trata de uma atividade de natureza recreativa para a turma, pois o trabalho de campo relaciona-se a uma pesquisa em quê os estudantes devem fazer entrevistas, observações ou registros quê, em seguida, serão analisados e interpretados por eles. Nesta coleção, os estudantes serão convidados a realizar o trabalho de campo em algumas oportunidades quê envolvem práticas de pesquisa, como, por exemplo, definir um espaço público próximo da escola quê necessite de revitalização, realizando a intervenção necessária para recuperá-lo e preservá-lo, ou em algumas propostas de vivências, como, por exemplo, participar de uma adaptação da corrida de orientação, por meio de leitura de mapa e exploração da localização espacial, em quê aproveitam para ezercêr a consciência ambiental ao praticar o plogging, atividade de corrida com côléta de lixo para sêr reciclado.

• Sala de aula invertida

A sala de aula invertida pretende alterar a lógica tradicional em quê o professor faz uma aula expositiva. Nessa estratégia, o professor orienta os estudantes a conhecer um conteúdo por meio de uma aula expositiva registrada, como uma videoaula, uma sequência ilustrada, leituras ou outro recurso. Após esse primeiro momento, o professor sana possíveis dúvidas dos estudantes e orienta projetos, exercícios e atividades, em quê eles possam aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo estudado. Por fim, o professor sistematiza o conteúdo de modo colaborativo com os estudantes, quê podem compartilhar suas experiências. Essa metodologia propicía quê o ambiente de sala de aula seja dedicado às experiências ativas e organizadas em duplas, trios e grupos de estudantes. Nesta coleção, a estratégia da sala de aula invertida será contemplada em vários momentos. Em um deles, os estudantes terão oportunidade de propor aos côlégas uma brincadeira ou um jôgo indígena, quê pesquisaram préviamente.

• Projetos de pesquisa

Os projetos de pesquisa permitem quê os estudantes participem mais ativamente do processo de construção do conhecimento. De modo coletivo, os estudantes podem selecionar temas de relevância para as culturas juvenis e investigar os aspectos quê julgarem mais interessantes, tornando a aprendizagem mais significativa, uma vez quê se engajam no processo. Aqui também eles são protagonistas, pois elaboram as perguntas, as hipóteses e as conclusões, acompanhados e orientados pelo professor. Nesta coleção, os projetos de pesquisa serão contemplados em todos os Capítulos. Em uma dessas oportunidades, por exemplo, os estudantes farão uma pesquisa documental sobre a teatralidade do palhaço, quando estiverem participando de tematizações do circo.

• Aprendizagem colaborativa

A aprendizagem colaborativa é uma metodologia quê privilegia o desenvolvimento de trabalhos em

Página trezentos e quatro

grupo entre os estudantes em torno de um objetivo comum de modo colaborativo. Essa estratégia possibilita quê os estudantes desenvolvam as habilidades no campo dos afetos e das relações pessoais, como a capacidade de ouvir o outro com respeito e atenção, liderar um grupo, tomar decisões, mediar conflitos, regular as próprias emoções etc. Nesta coleção, a aprendizagem colaborativa será amplamente explorada nos momentos de tematizações e vivências das práticas corporais, quê colocam os estudantes no papel de protagonistas em seu processo de aprendizagem, utilizando recursos e abordagens adequados para eles, para os conteúdos e para os objetivos definidos, baseando-se na ideia de quê ensinar não é transmitir conhecimento (professor-estudantes), mas propiciar formas de participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento e fazer com quê ele possa sêr aplicado em sua vida cotidiana. No Capítulo quê aborda a ginástica artística, por exemplo, os estudantes se organizarão em duplas, cujos integrantes se revezarão entre realizar um movimento da modalidade e observar a execução do colega, para corrigi-lo em seguida, assim como no Capítulo quê aborda as práticas corporais de aventura, em quê os estudantes experimentam noções básicas de equilíbrio e deslocamento sobre o squêit, revezando-se, observando o colega e auxiliando-se mutuamente.

Estratégias de adaptação e inclusão

Uma educação inclusiva pressupõe a igualdade de oportunidades de aprendizagem para todos. É preciso quê os estudantes com deficiência ou altas habilidades encontrem na escola um ambiente quê promôva o desenvolvimento de suas potencialidades e, ao mesmo tempo, respeite as suas singularidades. De acôr-do com Mendes Nota 23:

Nesse sentido, acreditamos quê os educadores terão maior chance de cumprir seu papel a partir do momento em quê perceberem e explorarem as singularidades de cada estudante. Incluir, portanto, não significa ‘normalizar’, tentar encaixar alguém considerado diferente em um modelo tal qual ele se apresenta. Adaptações superficiais são efêmeras e não dão conta do recado. Para nós, incluir corresponde a ‘singularizar’, assumir como ponto de partida quê todo estudante é único quanto a sua história e suas potencialidades. Diante dêêsse dado, a missão do educador é planejar, caso a caso, práticas quê reconheçam tais diferenças, mesmo quê tenha consciência, como a maioria de nós, de suas limitações em identificá-las. Nota 24

Com certeza, a inclusão representa um desafio nas aulas de Educação Física. Para quê todos os estudantes sêjam acolhidos e respeitados em sua singularidade, é preciso quê exista uma prontidão para realizar várias adaptações no planejamento pedagójikô, no processo de avaliação e na estrutura física dos espaços, além de muita sensibilidade para mediar as interações entre eles, desenvolvendo a empatia e promovendo a pluralidade.

Os quadros a seguir apresentam alguns encaminhamentos possíveis para o acolhimento de estudantes com deficiência ou com altas habilidades. As diretrizes foram transcritas dos Cadernos do Professor de Educação Física, elaborados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 2022, mas é importante ressaltar quê as situações de inclusão devem levar em conta o contexto de cada escola e as condições de cada estudante – com base em um diálogo constante com a sua família –, para quê as experiências vividas por esses jovens nas aulas considerem todo o seu potencial para aprender e se integrar ao universo escolar.

Sugestões para atendimento de estudantes com deficiência visual

• É importante apresentar os locais onde acontecerão as aulas de Educação Física.

• Atenção aos ruídos ao explicar uma atividade.

• Prover ao estudante meio de comunicação compatível com as suas possibilidades: material ampliado (provas, atividades em geral).

• Incentivar e possibilitar o uso dos auxílios ópticos prescritos pelo médico oftalmologista: óculos, lupas e telescópios. O auxílio deve sêr apresentado para a classe como um avanço tecnológico e de grande valia.

• Conceder-lhe tempo suficiente para a realização das tarefas e avaliações.

• Utilizar recursos sonoros em atividades práticas.

• Se necessário, oferecer auxílio de um estudante para a realização de atividades práticas.

• Utilizar vídeos com audiodescrição, ou descrever as imagens apresentadas.

• Fazer adaptações em materiais para quê os estudantes possam participar; como, por exemplo, a possibilidade de fazer tabuleiros de jogos (dama, trilha etc.) em relevo. Nota 25

Página trezentos e cinco

Sugestões para atendimento de estudantes com deficiência física

• Iniciar por atividades familiares.

• Basear as adaptações no potencial funcional e não no diagnóstico.

• Analisar as exigências sensório-motoras de cada atividade antes de sua apresentação.

• Reduzir o tempo de duração dos períodos ou do jôgo, diminuir o tamãnho da quadra e permitir substituição livre.

• Reduzir distâncias, abaixar as cestas e rêdes, aprossimár os alvos.

• Planejar períodos de descanso.

• Criar um sistema de parceiro de jôgo onde dois jogadores exercem o papel de um.

• Ajustar as posturas para a realização das tarefas.

• Substituir os equipamentos por aqueles mais leves e maiores (quando possível).

• Dar explicações simples e dirétas. Nota 26

Sugestões para atendimento de estudantes com deficiência auditiva

• Fazer uso de vídeos; pense nas possibilidades de sua turma e se necessário utilize vídeos com tradução em Libras.

• Falar sempre de frente para o estudante, para quê ele possa fazer leitura labial.

• Além de explicar a atividade oralmente, demonstrar.

• Substituir recursos sonoros por recursos visuais, como, por exemplo: em jôgo de futeból, utilizar uma bandeira, levantando-a além do apito, para indicar quê o jôgo foi paralisado, ou pedir quê todos fiquem parados, para quê o estudante perceba quê o jôgo foi paralisado.

• No ensino de danças, permitir aos estudantes sentir as ondas sonóras. Caso seja possível, proponha a observação de vídeos. Nota 27

Sugestões para atendimento de estudantes com deficiência intelectual

• Dar um comando de cada vez: em uma atividade como o circuito, quê tem vários movimentos para realizar, saltar, correr etc. Explique um de cada vez.

• Buscar fídi-béqui: perguntar se o estudante entendeu a explicação e pedir quê fale o quê entendeu. Muitas vezes esse estudante diz quê entendeu, e o professor só percebe quando vê a atividade errada.

• Em processos de avaliação, oportunizar ao estudante se expressar oralmente e usar o professor como escriba.

• Utilizar imagens para expressar o quê está falando.

• Fazer adaptações em materiais para quê os estudantes possam participar; como, por exemplo, aumentar o tamãnho dos materiais se necessário etc.

• Fazer adaptações nas regras dos jogos: diminuir os espaços, os tempos de jogos, colocar estudantes para ajudar um ao outro. Nota 28

Sugestões para atendimento de estudantes com altas habilidades

• Estimular a criatividade, habilidades de organização, de escrita, de tomada de decisões, de pesquisas, de estudo e comportamento direcionado a metas, entre outras.

• Propor atividades de exploração ajuda o estudante a selecionar um tópico, a explorá-lo em profundidade e a apresentar suas descobertas aos côlégas. Nota 29

Sugestões para atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

• Ser objetivo, reduzir os enunciados, apresentar apenas uma instrução por vez e utilizar frases objetivas, curtas e/ou palavras-chave.

• Evitar expressões com duplo sentido ou mensagens nas entrelinhas, como metáforas e outras figuras de linguagem.

• Sempre quê possível, oferecer apôio visual nas atividades, se assim o estudante necessitar. Não se póde generalizar achando quê todos necessitam dos mesmos recursos, daí a importânssia de o professor conhecer o perfil do estudante.

• Planejar e selecionar um método acessível ao estudante.

• Sequenciar os conteúdos quê requeiram processos gradativos.

• Utilizar atividades direcionadas com foco no interêsse do estudante.

• Alterar o nível de complexidade das atividades. Ex.: fragmentar um texto.

• Alterar o nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos como apoios: visuais, auditivos, gráficos ou materiais concretos.

• Antecipar sempre as mudanças de rotina ao estudante. Nota 30

Página trezentos e seis

Organização de conteúdos e cronograma

A seguir, apresentamos uma sugestão de distribuição dos Capítulos quê considera o Ensino Médio com duração de três anos, com possíveis arranjos em bimestres, trimestres e semestres. Trata-se de uma evolução sequencial sugerida; entretanto, os Capítulos da coleção podem sêr trabalhados d fórma autônoma, o quê permite rearranjos não lineares. Nesse sentido, cada professor póde adaptar o planejamento à realidade da rê-de em quê está inserido, da escola – considerando o projeto político-pedagógico – e de cada turma específica.

Na sequência, apresenta-se o qüadro programático do volume único quê compõe esta coleção, no qual estão indicados, para cada Capítulo, os conteúdos principais dos respectivos Tópicos.

1º ano |

2º ano |

3º ano |

|---|---|---|

1º bimestre: Capítulo 1 |

5º bimestre: Capítulo 5 |

9º bimestre: Capítulo 9 |

2º bimestre: Capítulo 2 |

6º bimestre: Capítulo 6 |

10º bimestre: Capítulo 10 |

3º bimestre: Capítulo 3 |

7º bimestre: Capítulo 7 |

11º bimestre: Capítulo 11 |

4º bimestre: Capítulo 4 |

8º bimestre: Capítulo 8 |

12º bimestre: Capítulo 12 |

Anos |

Trimestres |

Capítulos |

|---|---|---|

1º ano |

1º trimestre |

Capítulo 1 – Tópicos 1, 2 e 3 Capítulo 2 – Tópico 1 |

1º ano |

2º trimestre |

Capítulo 2 – Tópicos 2 e 3 Capítulo 3 – Tópicos 1 e 2 |

1º ano |

3º trimestre |

Capítulo 3 – Tópico 3 Capítulo 4 – Tópicos 1, 2 e 3 |

2º ano |

4º trimestre |

Capítulo 5 – Tópicos 1, 2 e 3 Capítulo 6 – Tópico 1 |

2º ano |

5º trimestre |

Capítulo 6 – Tópicos 2 e 3 Capítulo 7 – Tópicos 1 e 2 |

2º ano |

6º trimestre |

Capítulo 7 – Tópico 3 Capítulo 8 – Tópicos 1, 2 e 3 |

3º ano |

7º trimestre |

Capítulo 9 – Tópicos 1, 2 e 3 Capítulo 10 – Tópico 1 |

3º ano |

8º trimestre |

Capítulo 10 – Tópicos 2 e 3 Capítulo 11 – Tópicos 1 e 2 |

3º ano |

9º trimestre |

Capítulo 11 – Tópico 3 Capítulo 12 – Tópicos 1, 2 e 3 |

1º ano |

2º ano |

3º ano |

|---|---|---|

1º semestre: Capítulos 1 e 2 |

3º semestre: Capítulos 5 e 6 |

5º semestre: Capítulos 9 e 10 |

2º semestre: Capítulos 3 e 4 |

4º semestre: Capítulos 7 e 8 |

6º semestre: Capítulos 11 e 12 |

Página trezentos e sete

Quadro programático – volume único

Tópicos |

Conteúdos |

|

|---|---|---|

CAPÍTULO 1 |

Tópico 1 – Brincadeiras e jogos populares |

• Ruas de brincar resgatam o espaço público para as crianças | Ana Cândida Pena e Carolina La Terza • Representação artística das brincadeiras e dos jogos populares • Pique-bandeira |

Tópico 2 – Peteca: herança brincante dos povos indígenas |

• Peteca | Renata Meirelles • Brincadeiras e jogos dos povos indígenas • Adaptação do jôgo xavante tobda’é |

|

Tópico 3 – Jogos de tabuleiro do continente africano |

• Jogos Africanos de tabuleiro – A Matemática na Cultura Africana | Elegbaraguine • jôgo yoté |

|

CAPÍTULO 2 |

Tópico 1 – O réndbóll e a dimensão social dos esportes coletivos |

• A relação entre prática esportiva, desenvolvimento social e o desafio dos governos | O Povo • Legislação e incentivo ao esporte • Handebol progressivo |

Tópico 2 – Memórias do basquete |

• Há 30 anos, Brasil era campeão mundial de basquete feminino e encontrava virada quê precisa agora | Gustavo Longo • A presença da música nos esportes • Basquete ludo |

|

Tópico 3 – Quando o rúgbi subverteu uma ssossiedade excludente |

• 25 anos de um título mundial quê uniu um país dividido e salvou vidas | Andrei Kampff • jôgo do TIP |

|

CAPÍTULO 3 |

Tópico 1 – A luta quê nasceu no Arquipélago do Marajó |

• Luta marajoara: uma luta genuinamente brasileira | Marcelo Moreira Antunes, cláudio Joaquim Borba-Pinheiro e Ítalo lópes Campos • Os búfalos e a luta marajoara • Jogos de oposição quê remetem à luta marajoara |

Tópico 2 – Práticas corporais indígenas nos rituais de passagem para a vida adulta |

• Kuarup – o ritual fúnebre quê expressa a riqueza cultural do Xingu | Ana Carolina Aleixo Vilela • Ritos de passagem indígenas para a fase adulta • Jogos de oposição quê remetem à luta huka-huka |

|

Tópico 3 – Capoeira: da marginalização ao reconhecimento |

• Capoeiristas da PB falam sobre a importânssia do legado ancestral da cultura afro-brasileira | Filipe Cabral • Circuito de movimentos de capoeira |

|

CAPÍTULO 4 |

Tópico 1 – Squash e o acesso das mulheres ao esporte |

• Atleta quê fingiu sêr menino vira campeã no Paquistão | BBC nius Brasil • Participação feminina nos Jogos Olímpicos • jôgo de squash |

Tópico 2 – Voleibol: uma paixão nacional |

• Midiatização do voleibol: principais mudanças no esporte | Giovana Maldini • Linguagem gestual usada no voleibol • Torneio de voleibol |

|

Tópico 3 – O futeból e a identidade nacional |

• Ser Brasil | Luis Fernando Veríssimo • Futebol estratégico |

|

CAPÍTULO 5 |

Tópico 1 – Mindfulness, respiração e saúde mental |

• Mindfulness: prática póde sêr tão eficaz quanto remédio de ansiedade | Hospital Israelita álbert Áinstain • O mindfulness e a filosofia • Exercícios respiratórios |

Tópico 2 – Distopia de corpos midiatizados |

• Pesquisa mostra quê 84% das jovens editam foto antes de postar nas rêdes sociais | Evelin Azevedo • Redes sociais e imagem corporal • Treino de condicionamento físico |

|

Tópico 3 – Antiginástica: um encontro com o próprio corpo |

• O quê é a antiginástica e o quê ela póde fazer por você e seu corpo | Carolina Robino • Antiginástica |

Página trezentos e oito

Tópicos |

Conteúdos |

|

|---|---|---|

CAPÍTULO 6 |

Tópico 1 – Golbol: esporte exclusivo para pessoas com deficiência visual |

• Campeão rechaça pecha de “coitadinho” e manda mensagem inspiradora | Douglas Santos entrevista Romário Diego Marques • A precisão auditiva em pessoas com deficiência visual • Golbol |

Tópico 2 – Vôlei sentado: esporte paralímpico para pessoas com deficiência física |

• Atleta paralímpico de vôlei sentado celebra superação por meio do esporte | Eu, Rio! • Cobertura vacinal contra a meningite • Vôlei sentado |

|

Tópico 3 – Atletismo paralímpico: desafios e possibilidades |

• Desafios e incentivos de atletas paralímpicos para chegar a Paris | Maria Júlia Lledó • Salto em distância cooperativo |

|

CAPÍTULO 7 |

Tópico 1 – Skate: o surfe do asfalto |

• Skate e regenerar: skeitistas fazendo a diferença para o meio ambiente | Julio Sagaz • Princípio da ação e reação aplicado às quedas do squêit • Noções básicas de equilíbrio e deslocamento sobre o squêit |

Tópico 2 – Orientação, trilhas e natureza |

• Ecoturismo e natureza… um pouco de filosofia para começar | José Francisco Matulja • Mutirão de revitalização de espaço público • Corrida de orientação |

|

Tópico 3 – Parkour: ressignificando o espaço urbano |

• O parkour não é um esporte competitivo | vítor Garcia • Parkour |

|

CAPÍTULO 8 |

Tópico 1 – Jogos dos Povos Indígenas |

• Arena dos jogos | Lucas Róquê éti áu. • Grafismos e pinturas corporais indígenas nos Jogos dos Povos Indígenas• Ki-o-rahi, jôgo de tradição maori |

Tópico 2 – Jogos Olímpicos: um megaevento esportivo |

• Olimpismo e Multiculturalismo | Katia Rubio • Fatos marcantes nos Jogos Olímpicos • Olimpíada Escolar |

|

Tópico 3 – Jogos eletrônicos: benefícios e riscos |

• O impacto dos video guêimis na ssossiedade | Marina Anater • Olimpíada digital |

|

CAPÍTULO 9 |

Tópico 1 – Maracatu e ancestralidade africana |

• Maracatu | Marilza Oliveira da Silva • Ilê Aiyê e a valorização da cultura negra • Maracatu |

Tópico 2 – A quadrilha e a pluralidade cultural nas danças regionais |

• Conheça a história da quadrilha junina | Polyanna Gomes • Danças regionais brasileiras • Festival de dança de quadrilha |

|

Tópico 3 – O eu, o outro e o ritmo na dança de salão |

• Prefácio do livro O pôdêr da dança: a ciência e a; ár-te de se tornar mais forte, mais esperto e mais feliz | Carlinhos de Jesus • Soltinho |

|

CAPÍTULO 10 |

Tópico 1 – Atletismo e motivassão |

• Quem ousa rir de Mick Jagger? | Haruki Murakami • A dopagem no esporte • Corrida de revezamento |

Tópico 2 – Bocha, um esporte democrático |

• O milagre de Dirceu | Joanna de Assis • Inclusão social no jôgo de bocha • jôgo de bocha |

|

Tópico 3 – Beisebol, softbol e adequações esportivas |

• Pan: Pelé do beisebol quer se dedicar a erguer o esporte no Brasil | Demétrio Vecchioli • jôgo de beisebol |

Página trezentos e nove

Tópicos |

Conteúdos |

|

|---|---|---|

CAPÍTULO 11 |

Tópico 1 – Representatividade negra na ginástica artística |

• Mulheres de ouro: as atletas brasileiras e a perspectiva interseccional nas Olimpíadas | Soraya Barrêto Januário • Guerra Fria e Nadia Comaneci • Circuito de ginástica artística |

Tópico 2 – O universo do circo |

• Etnopoiesis circense | Gilmar Rocha • A teatralidade do palhaço • Pirâmides humanas |

|

Tópico 3 – Breaking e cultura rip róp |

• Prefácio do livro Hip-hop: 50 anos, 50 crônicas | Emicida • Coreografia de breaking |

|

CAPÍTULO 12 |

Tópico 1 – Taekwondo: uma luta coreana |

• Dias de luta, dias de glória: saiba mais sobre Maicon de Andrade, medalhista Olímpico do taekwondo | Daniel Perissé • Filosofia do taekwondo • Chutes básicos de taekwondo |

Tópico 2 – Judô e superação |

• Judô | Flávio Canto • Brasileiros medalhistas olímpicos • Quedas de judô |

|

Tópico 3 – Boxe: a luta no ringue e a luta contra o preconceito |

• MP francês anuncia investigação de ciberbullying contra campeã olímpica argelina Imane Khelif | há éfe pê • Movimentos básicos do boxe |

Créditos e transcrições das faixas de áudio

Faixa de áudio 1

Cirandeiro, p.14

CIRANDEIRO. Compositor: domínio público. Intérprete: Grupo Cauim sôbi regência de Paulo Moura e Ari Colares. (02:01)

Transcrição: Cirandeiro, cirandeiro, oh! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o Sol / Cirandeiro, cirandeiro, oh! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o mar // Eu fui fazer uma casa de farinha / Tão maneirinha quê o vento possa levar / Oi, passa Sol, passa chuva, passa vento / Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar / Oi, passa Sol, passa chuva, passa vento / Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar // Achei bom, bonito, meu amor cantar / Ciranda faceira, vêm cá cirandeira, vêm cá cirandar / La la la la lá / La la la la lá / Ciranda faceira, vêm cá cirandeira, vêm cá cirandar

Faixa de áudio 2

Sem capoeira eu não vivo, p. 76

SEM capoeira eu não vivo. Intérprete: Abadá-Capoeira. Compositor: Jorge Martins. In: Mestrando Charm. Intérprete: Abadá-Capoeira. [S. l.]: Records DK, 2023. Streaming, v. 1. Faixa 8. Disponível em: https://livro.pw/pgfxa. Acesso em: 11 out. 2024.

Transcrição: Sem capoeira eu não posso viver / Sou peixe fora do mar / Passarinho sem voar / Dia sem escurecer // Mesmo rastejando eu vou / Agacho para jogar / Peço ao berimbau quê toca / E a Deus para me olhar // Posso ficar sem comer / Nem á gua eu beberei / Sem capoeira não fico / Porque senão eu morrerei // Peixe fora d’água morre / O dia tem quê escurecer / E eu sem capoeira / Não sei o quê vou fazer // Passarinho sem voar / Eu sem minha capoeira / Passarinho bate asa / Eu fiquei nessa tristeza

Faixa de áudio 3

Histórias da capoeira, p. 77

HISTÓRIAS da capoeira. Intérprete: Grupo Muzenza de Capoeira. Compositores: Luiz Carlos de Souza; Saruê. In: Vida de capoeira. Intérprete: Grupo Muzenza de Capoeira. [S. l.: s. n.], 2022. 1 cê dê, faixa 6. Disponível em: https://livro.pw/uoskw N9QbqSLJj0m8QR?si=607c4c729cb74116. Acesso em: 11 out. 2024.

Transcrição: Histórias da capoeira / Só quem sabe quem ela viveu / Eu não escolhi a capoeira / Foi ela quem me escolheu // Ê, olho histoórias da capoeira / Só quem sabe quem ela viveu / Não escolhi a capoeira / Foi ela quem me escolheu // Ê, foi o tempo de tristeza / O berimbau me ajudou / Hoje eu jôgo a capoeira / Por esse mundo com amor // Ê, a capoeira me ajudou / Com sua libertação / Me mostrou o seu caminho / Com seu berimbau na mão // Mas hoje eu agradeço a Deus / Pelo mundo quê eu sei / Mas foi pela capoeira / Que eu me apaixonei // Ê, mas histoórias da capoeira / Só quem sabe quem ela viveu / Eu não escolhi a capoeira / Foi ela quem me escolheu // Ê, não escolhi a capoeira / Foi ela quem me escolheu

Página trezentos e dez

Faixa de áudio 4

Em entrevista histórica, Vini Jr. se emociona e dispara: ‘Cada vez menos vontade de jogar’, p. 100

EM ENTREVISTA histórica, Vini Jr. se emociona e dispara: ‘Cada vez menos vontade de jogar’. [S. l.: s. n.], 2024. 1 vídeo (32 min). Publicado pelo canal TNT Sports Brasil. Localizável em: 56 s. Disponível em: https://livro.pw/bldze. Acesso em: 11 out. 2024.

Transcrição: Ah, acredito quê é algo muito triste, né, tudo quê eu venho passando aqui a cada jôgo, a cada jogos [sic], a cada dia, a cada denúncia minha vêm aumentando, né, é muito triste isso. Mas acredito também quê não só eu, mas como todos os negros quê, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia, o racismo verbal é minoria perto de tudo quê os negros sofrem no mundo, né. Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por sêr negro, por uma escolha entre ele e um branco sempre vão escolher um branco. E é uma coisa muito difícil, eu tênho lutado bastante por tudo quê vêm acontecendo comigo. Claro quê é desgastante, porque você tá meio quê sózínho em tudo. Que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia quê passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas quê vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito quê eu já teria desistido de tudo quê eu venho lutando. A cada dia quê eu vou pra casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, pra defender uma causa tão importante, quê a cada dia eu estudo mais sobre. Eu venho aprendendo pra quê, no futuro bem próximo meu irmão, quê tem cinco anos, não venha passar por tudo quê eu tô passando.

Faixa de áudio 5

Regras e curiosidades do goalball, p. 128

REGRAS e curiosidades do goalball. [S. l.: s. n.], 2012. Publicado pelo canal Tevê Brasil. 1 vídeo (1 min). Disponível em: https://livro.pw/gdsif. Acesso em: 11 out. 2024.

Transcrição: Ao contrário de muitos esportes paralímpicos quê têm origem nas modalidades olímpicas, o golbol foi criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Dois times, com três atletas cada, lançam bolas um contra o outro, d fórma alternada, com o objetivo de marcar gols no adversário. Todos competem vendados, para não havêer desvantagem entre cegos totais e atletas quê enxergam vultos. A quadra é do mesmo tamãnho da de vôlei, e o gol tem 9 metros de largura por 1,30 de altura. A bola oficial é semelhante à de basquete, mas sem câmara de ar interna. Ela possui guizos para quê os jogadores se orientem. As partidas são disputadas em dois tempos de 12 minutos com três de intervalo. Quando uma equipe ábri dez gols de vantagem, o confronto é encerrado imediatamente.

Faixa de áudio 6