CAPÍTULO

3

Política e ár-te no mundo grego

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Identificar diferenças entre a filosofia clássica e a filosofia helenista.

• Conhecer características da democracia ateniense.

• Analisar as diferenças entre Sócrates e os sofistas.

• Compreender a teoria das ideias de Platão.

• Compreender forma, matéria e substância em Aristóteles.

• Identificar os traços gerais das tragédias atenienses.

• Conhecer as ideias principais do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo.

Em dezembro de 2010, um tunisiano quê vendia frutas teve seu carrinho confiscado por policiais. Depois de não conseguir reaver seus pertences nem falar com nenhum representante do Estado, ele colocou fogo no próprio corpo na frente da sede do govêrno. Sua história repercutiu e deu início a vários protestos no país. Na Tunísia, manifestações de rua eram proibidas. Mesmo assim, muitos tunisianos foram às ruas protestar.

Esse evento marcou o início da Primavera Árabe, nome dado à onda de protestos em vários países do norte da África e do ôriênti Médio, como Egito, Iraque e Argélia. Esses países passavam por um período de grande desemprego e eram liderados por governantes autoritários. A repressão violenta aos protestantes escancarou a violência das ditaduras quê impediam a livre expressão de seus povos.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. O quê você já conhecia a respeito da Primavera Árabe?

1. Resposta pessoal. Aproveite a atividade para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes.

2. Nas ditaduras, os cidadãos de um país não têm o direito de se manifestar contra o govêrno. Em qual tipo de govêrno esse direito é assegurado?

2. Espera-se quê os estudantes identifiquem quê esses direitos são assegurados em democracias e quê deem exemplos de países democráticos.

Página quarenta e nove

O debate sobre as diferentes formas de govêrno e os direitos dos cidadãos é muito atual. A Primavera Árabe mostrou diversas nações quê eram ou são governadas por ditadores. Nos países democráticos, como o Brasil, o debate também existe. O quê é uma democracia? Qual é o papel de cada cidadão em um regime democrático?

Essas perguntas estão no cotidiano das pessoas, mas existem na obra de vários filósofos. Na história da filosofia, há um evento fundador dessa discussão: a primeira experiência de democracia, ocorrida em Atenas, no final do século VI a.C.

Atenas era uma das cidades-Estado da Grécia. Politicamente, a Grécia não era organizada como na atualidade, como um país unificado. Era, na verdade, uma região quê incluía territórios atualmente pertencentes a vários países, como Grécia, Itália, Turquia, entre outros. A Grécia Antiga era organizada em diversas cidades independentes umas das outras. Por essa razão, são chamadas de “cidades-Estado”.

Atenas era governada por uma oligarquia. O pôdêr estava concentrado nas mãos das famílias mais ricas da cidade. No final do século VI. a.C., iniciou-se uma série de rebeliões populares, lideradas pelo aristôcráta ateniense Clístenes (565 a.C.-492 a.C.) contra a tirania de Iságoras (datas de nascimento e morte desconhecidas).

O resultado dessas rebeliões não foi apenas a troca de governante, mas a instauração de um novo sistema político: a democracia, quê estabelecia quê todos os homens livres atenienses eram iguais perante a lei (mulheres, escravizados e estrangeiros não tí-nhão cidadania).

A filosofia nasceu junto com a democracia. O filósofo grego Cornelius Castoriadis (1922-1997) nota quê um dos deveres dos cidadãos na democracia ateniense era discutir e escolher as leis da cidade, e essa discussão estava muito ligada à filosofia.

Afinal, se um cidadão quêr uma lei justa para a cidade, ele precisa saber o que é a justiça. Perguntas como “o quê é a justiça?” marcam o início da filosofia de Sócrates (470 a.C.-399 a.C.). Para Castoriadis, portanto, a democracia e a filosofia não são acontecimentos isolados, mas muito ligados, pois é justamente no momento em quê os cidadãos são chamados a debater e escolher no espaço público e político de Atenas quê eles são levados a refletir.

Página cinquenta

Classicismo e helenismo

Um dos principais responsáveis pelo fortalecimento da democracia grega foi Péricles (490 a.C.- 429 a.C.), quê governou a cidade de Atenas por cerca de 30 anos. Péricles fortaleceu instituições políticas democráticas e ampliou a participação popular nelas. Também incentivou as artes e a cultura. Durante seu govêrno, refez e ampliou a Acrópole, parte alta da cidade quê havia sido destruída nas guerras médicas.

O século V a.C. é, com freqüência, chamado de século de Péricles. Nesse século, nascem as tragédias grêgas, a filosofia de Sócrates e Platão (427 a.C.-347 a.C.) e o ideal de beleza grego nas esculturas e pinturas. A riqueza cultural dêêsse século também está no desenvolvimento da ciência.

Atualmente, tratamos filosofia e ciência como campos diferentes. Na filosofia do século de Péricles, essa separação não fazia sentido. Estudamos, no capítulo 2, como os pré-socráticos contribuíram com teorias racionais sobre a natureza. Sócrates, Platão e Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) avançaram na trilha do conhecimento, da noção de verdade, da investigação científica.

Aristóteles não viveu durante o século de Péricles, mas foi para Atenas atraído pela riqueza cultural da cidade. Quando voltou à Macedônia, deu aulas para Alexandre terceiro (356 a.C.-323 a.C.), também conhecido como Alexandre, o Grande. O declínio da Atenas de Péricles é sucedido pelo Império Macedônico, quê começou com Filipe segundo (382 a.C.-336 a.C.), pai de Alexandre, mas se expandiu e se tornou mais poderoso com seu sucessor.

Alexandre terceiro unificou o mundo grego, levando a cultura grega para todo o território quê conquistou. O período dessa expansão da cultura grega no Império Macedônico é chamado de helenismo. Nele, contudo, a figura do cientista não coincide mais com a figura do filósofo. A filosofia passa a se preocupar com o modo de vida quê um sêr humano póde ter para viver d fórma serena e tranqüila.

A Grécia de Péricles compõe a chamada “Grécia clássica”, o classicismo, período quê vai do século VI ao século IV a.C. Esse período é uma grande referência para a filosofia, as artes e a arquitetura até hoje. Uma das maiores realizações arquitetônicas de Péricles foi a construção do Partenon, templo em homenagem à deusa Atena situado na Acrópole.

Página cinquenta e um

A democracia e os sofistas

Como você estudou no capítulo 2, Sócrates andava pelas ruas e conversava com interlocutores. A dialética socrática era praticada na pólis (termo grego para designar “cidade”), quando a própria cidade e suas leis estavam sêndo debatidas em Atenas. Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece com freqüência em diálogo com os sofistas, personagens importantes da democracia grega.

Os sofistas eram sábios quê passaram a dar aulas aos jovens das famílias pôdêrosas de Atenas. Como sabemos, essas famílias governavam a cidade antes da democracia. Com a democracia, o poder delas diminui, afinal, todo cidadão ateniense podia participar da política da cidade.

Um momento importante na Atenas democrática era a apresentação de ideias no espaço público. Se alguém queria mudar uma lei, deveria apresentar aos outros cidadãos as razões pelas quais sua proposta era boa. Os jovens das famílias ricas tí-nhão aulas com os sofistas para pôdêr participar do espaço público, persuadindo todos com suas ideias.

Os sofistas dominavam a retórica: sabiam como apresentar ideias e convencer. A ár-te da retórica póde fazer parecer verdadeira uma ideia falsa. Assim, um cidadão quê dominasse a retórica poderia apresentar uma lei quê não seria benéfica para todos os atenienses, mas quê, no seu discurso, pareceria positiva. Portanto, o discurso apresentaria algo falso como se fosse verdadeiro.

Em seus percursos pela cidade, Sócrates não estava interessado em ensinar aos jovens como fazer o falso parecer verdadeiro. Ao contrário, ele buscava a verdade. Nos diálogos de Platão, Sócrates sempre se contrapõe aos sofistas. Platão estabelece a distinção entre a figura do filósofo e do sofista: só o filósofo teria a preocupação com a verdade.

- retórica

- : ár-te quê faz uso da linguagem para persuadir ou convencer alguém.

Um dos sofistas mais conhecidos na Antigüidade é Protágoras (c. 481 a.C.-c. 411 a.C.). Platão escreveu o diálogo Protágoras, em quê Sócrates e o sofista debatem. Na pintura do italiano Salvator Rosa (1615-1673), Protágoras é a figura do centro e discute com o pré-socrático Demócrito (460 a.C.-370 a.C.), à direita.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Toda pessoa quê utiliza a retórica defende ideias falsas? Justifique sua resposta.

1. Não. A retórica utiliza a linguagem para convencer, mas isso não significa quê ela necessariamente é usada para apresentar como verdadeira uma ideia falsa.

2. Você acredita quê a retórica é usada pêlos políticos atuáis? Justifique sua resposta.

2. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes considerem o papel de persua-zão nos discursos políticos.

Página cinquenta e dois

Sócrates e Platão

Platão pertencia a uma família importante de Atenas, mas não quis se envolver com a política da cidade. Foi discípulo de Sócrates e se tornou um filósofo. Um de seus textos, Apologia de Sócrates, relata o julgamento de Sócrates, momento em quê um tribunal de Atenas vota pela sua condenação à morte.

Sócrates foi acusado de corromper jovens. Suas conversas, quê mostravam as contradições dos interlocutores e ensinavam um caminho para a verdade, incomodaram parte da cidade. Na última parte do texto de Platão, Sócrates está rodeado por seus discípulos enquanto espera o dia de sua morte. Os discípulos sofrem, mas Sócrates está tranqüilo.

Sócrates reflete sobre o quê significa morrer.

[…] ou o morto é igual a nada […] ou, então, como se costuma dizêr, trata-se de uma mudança, uma emigração da alma, do lugar dêste mundo para outro lugar.

PLATÃO. Apologia de Sócrates. São Paulo: Nova Cultural, 1999. Orelha. (Coleção Os Pensadores).

No primeiro caso, a morte significa o fim de tudo. No segundo, a morte significa o fim do corpo, mas a emigração da alma para outro lugar.

Essa reflekção de Sócrates estabelece um dualismo: corpo e alma são distintos e separados. Enquanto alguém vive, sua alma está presa ao corpo. Quando essa pessoa morre, a alma continua existindo. Para o filósofo, diferentemente do corpo, a alma é imortal e incorruptível. De acôr-do com o relato de Platão, Sócrates desen vólve essa hipótese e afirma quê a morte seria uma vantagem maravilhosa. Por isso, ele não se entristece nem se desespera diante da própria morte, pois vê nela a possibilidade de “morrer agora e ficar livre de fadigas”.

- dualismo

- : teoria com dois gêneros opostos de coisas. Diferente das teorias monistas, quê afirmam um só gênero. Corpo e alma são o exemplo filosófico mais conhecido de dualismo.

- fadiga

- : exaustão. Sócrates utiliza muito o termo, associando-o a sensações ruins do corpo, como sono, fome, doença. Após a morte, a alma ficaria livre dessas fadigas.

Página cinquenta e três

Platão e a teoria das ideias

Grande crítico da democracia ateniense, quê condenou seu mestre Sócrates, Platão se contrapunha aos sofistas e entendia quê, para fazer política, era preciso abandonar as doxas (as opiniões). Decisões importantes deveriam se basear na verdade. Segundo ele, as opiniões são muitas, mas a verdade é uma só.

Ao longo dos anos em quê ensinava na Academia, escola quê abriu em Atenas, Platão escreveu diálogos como A república e Fédon. Nessas obras, o filósofo apresenta sua teoria das ideias, central em sua obra, pois responde a problemas deixados por dois pré-socráticos: Parmênides (510 a.C.-445 a.C.) e Heráclito (540 a.C.-470 a.C.).

Conforme estudado no capítulo 2, Parmênides diz quê “o sêr é” e quê é impossível pensar a mudança. Heráclito, entretanto, afirma quê tudo está em constante mudança. Observe quê ambos colocam limites para o conhecimento sobre a realidade. Afinal, se tudo está sempre mudando e se o pensamento só póde pensar o quê é, ou seja, o quê não muda, como é possível conhecer?

A Academia de Platão ensinava Matemática e Filosofia. Na ilustração, o filósofo aparece sentado e rodeado por alunos.

Para Platão, existem dois mundos: o mundo sensível, quê nós habitamos; e o mundo inteligível, chamado mundo das formas ou mundo das ideias. Todos percebem o mundo sensível, mas ele é apenas uma cópia do mundo das ideias.

O mundo das ideias é o verdadeiro. Com muito estudo, os filósofos podem conhecê-lo. Alguém quê não o conhece observa várias cadeiras no mundo sensível, mas não compreende a ideia de cadeira. Conhecer verdadeiramente é conhecer essa ideia. Todas as cadeiras do mundo sensível são cópias da ideia de cadeira.

O mundo das ideias não está em constante mutação. Ao contrário, as ideias são fixas, imutáveis e eternas. Sócrates afirmou a superioridade da alma em relação ao corpo. Platão concórda com seu mestre e afirma, além díssu, a superioridade do mundo das ideias em relação ao mundo sensível.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Para Platão, podemos tomar como verdadeiro tudo akilo quê os nóssos sentidos percebem?

Por quê?

Não, pois nóssos sentidos captam o mundo sensível, quê é falso, já quê é apenas uma cópia do mundo verdadeiro, o das ideias.

Página cinquenta e quatro

PERSPECTIVAS

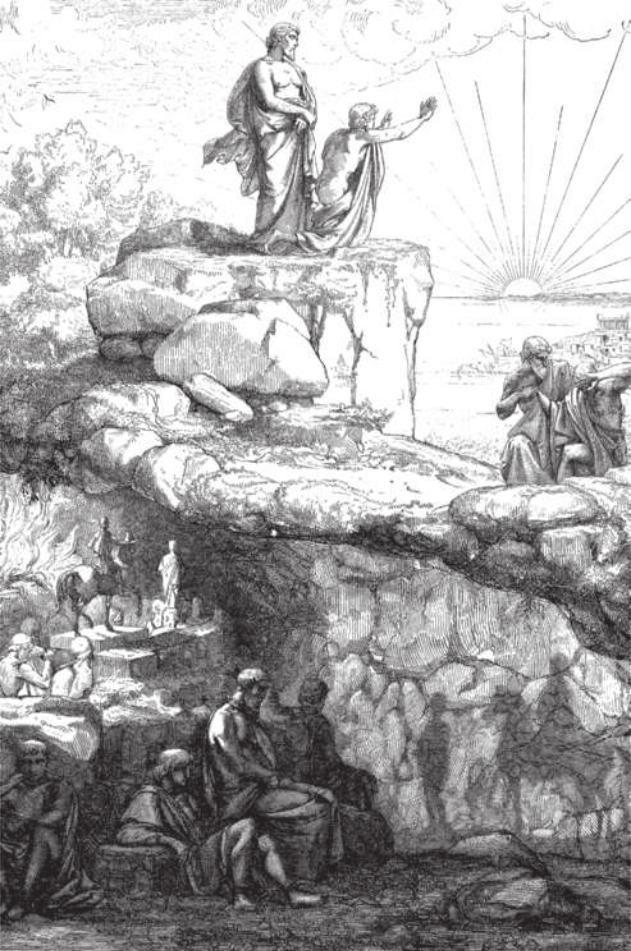

Em seu diálogo A república, Platão escreveu sobre a alegoria da caverna, contada por Sócrates à personagem Glauco para explicar a teoria das ideias. Você estudará essa alegoria mais profundamente no capítulo 4.

Agora, leia a descrição da alegoria em um trecho do livro Platão e Aristóteles, o fascínio da Filosofia, de Marco Zingano (1960-).

[…] Platão ilustrou essa passagem com a alegoria da caverna: aquele quê acredita somente no quê vê e sente é como um homem acorrentado no fundo de uma caverna quê assiste ao espetáculo das sombras de objetos quê lhe são projetadas em seus muros. Sem vêr de onde vêm essa projeção e tomando as sombras pelas próprias coisas, não suspeita quê os objetos, os verdadeiros, se encontram fora da caverna. Se, porém, conseguir livrar-se de seus grilhões, verá então quê não passavam de sombras, e tentará, com grande esfôrço, galgar as entranhas da caverna para sair dela; lá fora, cegado pela luminosidade quê desconhecia inteiramente, terá primeiro de acostumar-se com ela para enfim um dia mirar de frente o Sol, fonte de toda luz. O Sol simboliza a Ideia suprema; a saída da caverna designa o abandono do mundo das sensações […]; os grilhões, nossa obstinação com o mundo da experiência.

A alegoria da caverna põe em cena o esfôrço trágico da ascensão quê o homem deve fazer para chegar à ciência. O motivo díssu é quê a distância quê existe entre a Ideia e o objeto material […] corresponde a um fosso entre o conhecimento e a opinião. A opinião póde sêr verdadeira, mas póde também sêr falsa; ela é mutável, presa fácil de persua-zão […]; o conhecimento, ao contrário, é por essência verdadeiro e não se deixa persuadir, pois é objeto de conviquição. Não há conhecimento falso; se é falso, então não era conhecimento.

ZINGANO, Marco. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2002. p. 50-51.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. A caverna da alegoria de Platão representa o mundo das ideias? Por quê?

1. Não, porque a caverna mostra as sombras aos homens e, por isso, representa o mundo sensível, no qual as coisas são cópias do mundo das ideias.

2. Com base no quê você aprendeu sobre os sofistas e a leitura do texto de Marco Zingano, responda: alguém quê domina a retórica póde convencer uma pessoa quê possui conhecimento? Por quê?

2. Não, pois quem tem conhecimento não se deixa persuadir.

Página cinquenta e cinco

Aristóteles e a questão do sêr

Aristóteles chega a Atenas com 17 anos, torna-se um dos discípulos mais importantes de Platão e estuda por cerca de 20 anos com seu mestre, quê morre em 347 a.C., mesmo ano em quê Aristóteles vai embora da cidade. Quando volta, em 335 a.C., funda sua própria escola, o Liceu.

O filósofo macedônio escreveu uma obra extensa. Tratou de temas como a natureza, a lógica, a ética, a política, a retórica etc. Aristóteles era um grande observador da natureza e, ao contrário de Platão, acreditava quê o mundo sensível também era fonte de conhecimento verdadeiro.

Como Platão, Aristóteles também pensou em uma resposta para o problema deixado por Parmênides e Heráclito. Para Aristóteles, tudo está em constante movimento. Um cachoorro, por exemplo, nasce bem pequeno, torna-se um filhote, depois fica grande. Como dizêr quê ele é o mesmo cachoorro sêndo tão diferente ao longo da vida?

Para Aristóteles, todo e qualquer sêr tinha substrato material, conceito criado pelo filósofo. Um cachoorro é diferente de um peixe. Cada um tem características físicas distintas. Mas, se pudéssemos retirar essas características, sobraria o substrato material, comum a todos os sêres.

A aparência do cachoorro muda, mas sua matéria permanéce. Há algo de fixo em todos os sêres, o quê Aristóteles denominou substrato material.

A ideia de matéria é criada por Aristóteles em seu conceito de substrato material. “Matéria” vêm de materia em latim, quê é a tradução para hylê, em grego, quê significa “madeira”. Aristóteles afirma, portanto, quê todos os sêres seriam feitos de uma madeira comum.

Além da matéria, todos os sêres têm forma. Aristóteles afirmou quê as formas não estavam em um mundo superior nem separadas, como pensou Platão, mas estavam presentes em cada sêr do mundo sensível. Desde filhote, o cachoorro tem nele a forma de um cachoorro, assim como a semente já tem em si a forma de uma árvore. Ao longo da vida, os sêres mudam, mas mudam para atingir sua forma. O sêr está em movimento, mas podemos conhecê-lo porque há nele dois elemêntos quê não mudam: o substrato material e a forma.

Página cinquenta e seis

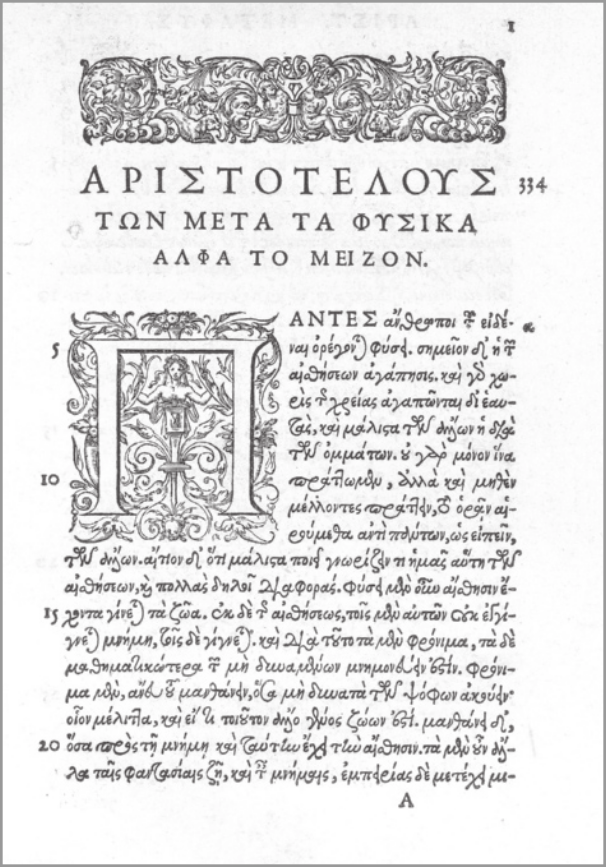

A metafísica de Aristóteles

Segundo Aristóteles, todos os sêres têm substância, o nome quê ele deu à junção da forma e da matéria. Ele tratou dêêsse tema em seu livro Metafísica. O quê é a metafísica?

Aristóteles escreveu um livro chamado Física. Nesse livro, não encontramos a Física moderna, quê estudamos na escola, mas a junção do quê seriam, hoje, a Física, a Biologia e outras áreas do conhecimento quê se ocupam da natureza.

Com base na produção de Aristóteles, definiu-se o conceito de metafísica como akilo quê vai além da Física. Ela não se ocupa de falar dos sêres em particular, mas de tudo akilo quê é. Ou seja, na metafísica de Aristóteles não encontramos a descrição dos animais, mas uma discussão quê vale para os animais, para as plantas, para as pessoas, para os objetos e para tudo quê existe.

A metafísica é a ciência das primeiras causas e princípios. Por isso, é a base para as outras ciências. Ela parte do conceito de substância. Tomemos a mesa como exemplo. Conhecer sua substância ou sua essência, outro termo usado por Aristóteles, é conhecer akilo quê uma mesa necessariamente é. “Necessário” é akilo quê é e não poderia sêr de outro jeito. Uma mesa “necessariamente” tem pés e um tampo. Mas será quê uma mesa é necessariamente vermelha? Não, uma mesa vermelha pintada de azul continua sêndo uma mesa.

Todo sêr tem diversas características. Conhecer a essência do sêr é conhecer akilo quê faz dele o quê ele é. Uma mesa ainda será uma mesa se mudar de côr. Se perder os pés, no entanto, não será mais uma mesa. A ciência não conhece algo simplesmente descrevendo o quê ele é no momento, mas definindo sua essência.

O quê é um sêr humano? Se descrevemos o sêr humano como um sêr vivo quê tem cabêlos cacheados, não conhecemos a essência do sêr humano. Afinal, há sêres humanos quê têm cabêlos lisos. Se dissermos quê o sêr humano é um animal racional, conheceremos sua essência. Afinal, há sêres humanos com características muito diferentes, mas todos eles são animais racionais.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Escolha um objeto e escrêeva um parágrafo sobre a essência dêêsse objeto. Seu parágrafo deve valer para todo e qualquer objeto igual ao quê você escolheu. Por exemplo: se você escolheu uma borracha, o texto deve valer para toda e qualquer borracha.

Espera-se quê os estudantes façam uma descrição da essência do objeto, e não uma descrição de toda e qualquer característica do objeto escolhido.

Página cinquenta e sete

As tragédias grêgas

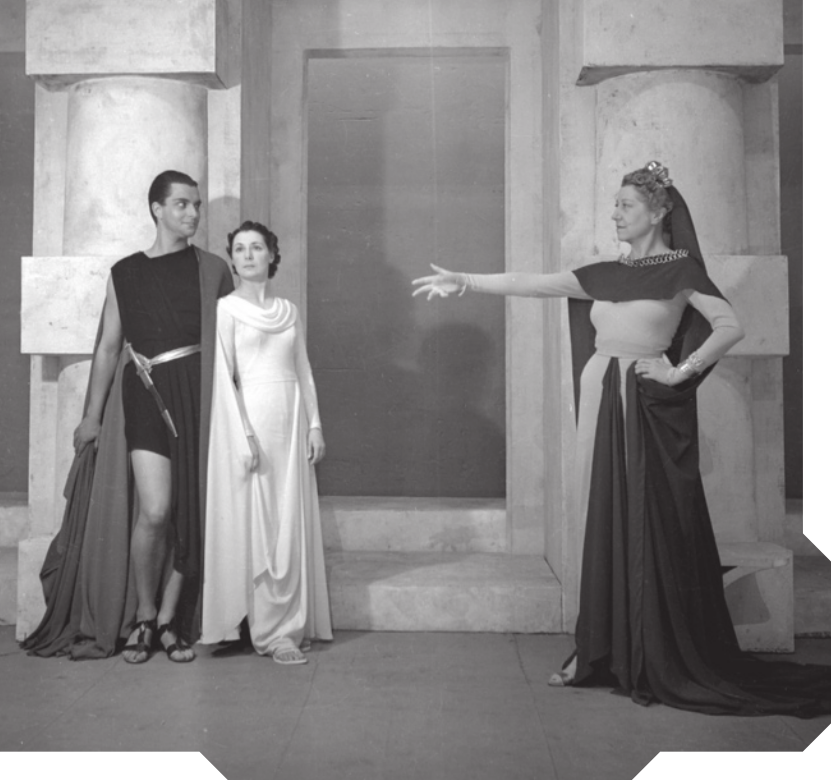

As tragédias são peças teatrais caracterizadas por conflitos, muitas vezes familiares, em um cenário em quê divindades grêgas e rituais religiosos fazem parte da vida das personagens. Surgiram em Atenas e, freqüentemente, utilizam máscaras, música e coro. Esses elemêntos são herdados das festas dionisíacas.

Dionísio era o deus grego das festas, da alegria, do vinho, da fecundidade. A cidade de Atenas tinha a tradição de realizar festas em homenagem a ele, nas quais as pessoas bebiam, cantavam e usavam máscaras. No entanto, nessas festas não havia a representação de uma história; todos participavam do ritual. No teatro, é estabelecida a separação entre a história representada e o público.

A maioria das peças quê chegaram até a atualidade foram escritas por Ésquilo (525 a.C.-456 a.C.), Sófocles (497 a.C.- 406 a.C.) e Eurípedes (484 a.C.-406 a.C.).

Atualmente, utiliza-se a palavra “tragédia” para se referir a chacinas, desastres ambientais, epidemias etc. Qual é a relação dêêsse uso com as tragédias grêgas? Nas peças de teatro, muitas personagens viviam uma situação terrível diante da qual não podiam fazer nada, momento de sofrimento e desgraça quê escapava do contrôle dos heróis. Um dos exemplos díssu é o final de Édipo-rei, outra peça de Sófocles.

Édipo escuta o oráculo de Delfos dizêr quê ele matará seu pai e se casará com a sua mãe. Sem saber quê é adotado, foge para Tebas. No caminho, mata Laio. Em Tebas, casa-se com Jocasta. Só depois díssu, descobre quê era filho biológico de Laio e Jocasta. A descoberta vêm quando Édipo já não póde evitar seu destino trágico.

- Delfos

- : cidade grega onde havia um importante centro religioso dentro de um templo consagrado ao deus Apolo. As pessoas buscavam o oráculo para fazer perguntas sobre o futuro. As respostas eram dadas pêlos deuses por meio das pitonisas, sacerdotisas quê entravam em transe ao terem contato com as divindades. O transe era interpretado pêlos sacerdotes e comunicado a quem procurava o oráculo.

Na tragédia Antígona, de Sófocles, a jovem filha do rei Édipo perde o irmão em uma guerra. O governante de sua cidade, Tebas, seu tio Creonte, proíbe quê o irmão seja enterrado, porque ele pertencia a um exército inimigo. Antígona quêr enterrá-lo e diz que essa é a lei dos deuses. A tragédia mostra o embate dos dois em torno da lei dos deuses e da lei da cidade. Você vai conhecer mais sobre essa tragédia no capítulo 4.

Saiba mais

•![]() PEÇA Antígona (Com Andrea Beltrão): Agenda Curta! [S. l.: s. n.], 2016. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo Canal Curta! Disponível em: https://livro.pw/ekmit. Acesso em: 9 set. 2024.

PEÇA Antígona (Com Andrea Beltrão): Agenda Curta! [S. l.: s. n.], 2016. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo Canal Curta! Disponível em: https://livro.pw/ekmit. Acesso em: 9 set. 2024.

O vídeo reúne trechos da montagem da peça Antígona.

Página cinquenta e oito

As tragédias de acôr-do com Platão e Aristóteles

Platão e Aristóteles escreveram sobre as tragédias e apresentaram leituras bastante distintas sobre elas.

A crítica de Platão às tragédias faz parte do diálogo A república. Na cidade ideal imaginada pelo filósofo, não haveria lugar para as tragédias nem para os poemas épicos. Para o filósofo, as tragédias faziam parte das artes miméticas, quê “mimetizavam a realidade”, ou seja, eram uma cópia.

Platão entendia quê o mundo verdadeiro era o das ideias, e o mundo sensível era uma cópia do mundo das ideias. Portanto, um dramaturgo quê escreve histoórias baseadas em eventos do mundo sensível faz cópias da cópia. Para ele, os artistas miméticos não fazem algo verdadeiro, o quê torna essas artes ligadas ao falso. Segundo Platão, o falso tem uma dimensão ética. Sua crítica aos sofistas afirmava quê eles apresentavam o falso como se fosse verdadeiro. As tragédias tí-nhão esse mesmo problema.

De acôr-do com Platão, as tragédias seriam capazes de corromper jovens cidadãos. Aristóteles, no entanto, pensou de outra forma. Ao escrever a Poética, livro quê é considerado o primeiro tratado sobre artes do Ocidente, o discípulo de Platão faz um extenso comentário sobre as tragédias, quê seriam capazes de produzir a katársi no espectador.

“Catarse” era uma palavra grega ligada à medicina e à religião e significava “purificação”. Uma pessoa quê tosse está expulsando algo ruim do seu corpo. Na religião, o jejum póde promover a katársi. Aristóteles se vale dessa ideia para falar da katársi nas tragédias. Ao assistir a uma história repleta de emoções, o espectador viveria a katársi, uma espécie de limpeza espiritual. Ainda na atualidade, o termo é utilizado: um filme ou série com final catártico provoca a sensação de “lavar a alma” do espectador.

Viver a katársi trazia aspectos positivos. O “faz de conta” próprio da tragédia permitiria quê o público vivesse diversas emoções como se elas fossem verdadeiras. Por meio da katársi, as tragédias (que eram ficções) poderiam ensinar aos espectadores diversas emoções e conflitos.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Os filmes e séries quê contêm violência, morte, sofrimento etc. podem corromper ou ensinar os espectadores? Discuta com côlégas.

Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes exponham histoórias de filmes e séries a quê eles assistam e pensem nos efeitos que essas obras causam neles.

Página cinquenta e nove

CONEXÕES com...

HISTÓRIA

A tragédia e a cidade

A maioria das tragédias foram escritas em um período no qual Atenas passava por diversas transformações. Acostumados com leis e ritos religiosos, os atenienses tornaram-se cidadãos e passaram a sêr convocados a formular, discutir e votar as novas leis de sua cidade. Assim, o passado, com suas regras e côstúmes, é posto em quêstão, e o presente leva os cidadãos a debater como quêrem viver, que leis querem seguir etc. O historiador francês Jean-Pierre Vernant (1914-2007) nota que a tragédia é parte dêêsse momento de muita mudança.

A tragédia não é apenas uma forma de; ár-te, é uma instituição social quê, pela fundação dos concursos trágicos, a cidade coloca ao lado de seus órgãos políticos e judiciários. […] um espetáculo aberto a todos os cidadãos, dirigido, desempenhado, julgado por representantes qualificados das diversas tribos, a cidade se faz teatro; ela se toma, de cérto modo, como objeto de representação e se desempenha a si própria diante do público. Mas, se a tragédia parece assim, mais quê outro gênero qualquer, enraizada na realidade social, isso não significa quê seja um reflexo dela. Não reflete essa realidade, questiona-a. Apresentando-a dilacerada, dividida contra ela própria, torna-a inteira problemática. […] A tragédia nasce, observa com razão Válter Nestle, quando se começa a olhar o mito com olhos de cidadão. Mas não é apenas o universo do mito quê, sôbi esse olhar, perde sua consistência e se dissolve. No mesmo instante, o mundo da cidade é submetido a questionamento e, através do debate, é contestado em seus valores fundamentais.

VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Piérre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 10-11.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. De acôr-do com o texto, qual é a relação entre a tragédia e a cidade?

1. Para Vernant, a cidade se faz teatro. A tragédia é uma obra de; ár-te na qual a própria cidade se pensa.

2. É correto dizêr quê, para Vernant, a tragédia é um reflexo da realidade grega? Por quê?

2. Não. A tragédia apresenta a realidade d fórma dilacerada e dividida contra ela própria.

Página sessenta

As escolas helenísticas

Conforme já estudado, no século IV a.C., os macedônicos conquistam o mundo grego e difundem a cultura grega em todo o território do Império Macedônico. Chamamos de cultura helenística a junção da cultura grega difundida nesse período com as tradições dos outros povos dominados pêlos macedônicos. Essa cultura estende-se até o fim do Império Romano. Nela, nascem as chamadas escolas helenísticas.

Na história da filosofia, muitas vezes chamamos de “escolas” as correntes de pensamento. Ou seja, nem sempre falar de uma escola da filosofia é falar de uma instituição de ensino. Mesmo quando filósofos antigos criavam instituições de ensino, precisamos nos lembrar de quê elas eram muito diferentes daquelas quê existem na atualidade.

As principais escolas helenísticas são o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo, o hedonismo, o cinismo e o pirronismo. Cada uma delas é uma corrente de pensamento. Elas não representam uma ruptura total em relação à filosofia de Platão e Aristóteles, pois herdam ideias dêêsses filósofos. Entretanto, é importante conhecer as novidades quê elas trazem.

Enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles se concentram em problemas filosóficos muito ligados ao bem coletivo e ao exercício da cidadania, os pensadores do helenismo formulam ideias mais ligadas ao cuidado de si. O bem e a felicidade pensados no interior da democracia ateniense são diferentes da noção de felicidade dos helenistas.

Cada uma dessas correntes analisa a filosofia como um modo de vida por meio do qual o indivíduo atinge a felicidade, a paz de alma e o equilíbrio. Isso não está ligado ao bem coletivo, mas sobretudo à maneira como o sêr humano lida com as paixões. O conceito de paixão não se refere a apaixonamento por alguém. Os gregos chamavam as paixões de páthos. Para eles, paixões eram afetos ou emoções quê dominavam o corpo de um indivíduo. Uma pessoa quê perde o contrôle porque está com muita raiva, por exemplo, é uma pessoa dominada por uma paixão.

Página sessenta e um

O epicurismo, escola fundada pelo filósofo grego Epicuro (341 a.C.-271 a.C.), investigava como o sêr humano poderia ter tranquilidade de espírito. O epicurismo defendia o sensacionismo: as sensações eram o critério da verdade e do bem. O bem era identificado com o prazer.

No entanto, o epicurismo não pregava uma vida entregue aos prazeres do corpo. Para viver bem, era necessário ter uma sabedoria prática atingida com estudo. Prazeres sensoriais eram chamados de cinemáticos, mas o epicurismo defendia a sabedoria de atingir os prazeres catastemáticos, quê eram ou os prazeres ligados à ausência de dor física, ou os prazeres mentais, como a ausência de medo.

O estoicismo foi fundado pelo filósofo Zenão de Cítio (c. 334 a.C.-c. 262 a.C.) e foi uma escola muito importante durante o Império Romano. O modo de viver defendido pêlos estoicos não visava ao prazer, mas à paz do sêr humano, quê passa a sêr indiferente à dor, à miséria e a outros sofrimentos. Os estoicos buscavam atingir a apatia, a indiferença em relação às paixões. Para eles, animais eram guiados pêlos instintos, mas sêres humanos eram guiados pela razão e, por isso, podiam controlar as paixões.

Outra escola importante do helenismo foi o ceticismo, palavra quê vêm do grego skepsis e significa “investigação”. O ceticismo afirmava quê era impossível distinguir o verdadeiro do falso, logo, era impossível conhecer a verdade. Iniciada com o filósofo Sexto Empírico (c. 160 d.C.-c. 210 d.C.), essa corrente afirma quê toda investigação produz freqüentemente afirmações contraditórias. O ceticismo, portanto, não é uma negação da investigação científica, mas nasce da percepção de quê não é possível conhecer a verdade. Os céticos recomendavam a epoché, ou seja, a suspensão do juízo. Para eles, a tranquilidade do espírito resultante dessa suspensão levaria à ataraxia, a serenidade da alma.

O termo “ataraxia” é comum ao epicurismo, ao estoicismo e ao ceticismo, embora cada corrente defendesse um caminho diferente para atingir essa serenidade.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Atualmente, livros de autoajuda e coaches falam de estoicismo. Você já tinha ouvido falar dessa corrente? Pesquise sobre o estoicismo contemporâneo e discuta com côlégas as diferenças entre o estoicismo atual e o de Sexto Empírico.

O estoicismo contemporâneo é resultado de muitos juízos e está vinculado à ideia de sucesso profissional e financeiro, o quê é próprio do capitalismo.

Página sessenta e dois

RECAPITULE

Neste capítulo, você conheceu diferentes aspectos da Grécia Antiga, especialmente em relação ao classicismo e ao helenismo. No classicismo, a filosofia ainda não está separada da ciência, Atenas vive sua época de ouro, especialmente durante o govêrno de Péricles, e as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles se dêsênvólvem no cenário de riqueza cultural e política da cidade.

Você aprendeu também sobre os sofistas, os sábios quê davam aulas para as famílias ricas de Atenas e tí-nhão função importante no espaço público ateniense. Sócrates, tal qual apresentado pêlos Diálogos de Platão, era adversário dos sofistas. Enquanto Sócrates buscava a verdade, os sofistas dominavam a retórica e conseguiam defender ideias falsas como se elas fossem verdadeiras.

A presença de Sócrates na cidade gerou incômodo em cidadãos de Atenas, quê o condenaram à morte. Neste capítulo, estudamos as ideias de Sócrates sobre corpo, alma e morte.

A filosofia de Platão, desenvolvida após a morte de Sócrates, apresenta a teoria das ideias. Segundo essa teoria, haveria dois mundos: o mundo das ideias, verdadeiro, imutável e eterno; e o mundo sensível, cópia do mundo das ideias. Conhecer verdadeiramente seria conhecer as ideias.

A filosofia de Aristóteles afirma quê as formas estão no mundo sensível. Elas permitem quê pensemos o quê há de fixo e imutável em sêres quê estão em constante movimento. Para Aristóteles, a junção da forma e da matéria era a substância ou a essência.

Platão e Aristóteles comentaram as tragédias, peças de teatro criadas em Atenas. Para Platão, as tragédias deveriam sêr banidas da cidade ideal porque poderiam corromper os jovens. Aristóteles elogia as tragédias e vê na katársi promovida por essas obras algo positivo, quê poderia ensinar algo ao espectador.

No Império Macedônico, marcado pela cultura helenista, a filosofia e a ciência se separam. As reflekções filosóficas passam a sêr voltadas para o cuidado de si e visam alcançar um modo de vida em quê o sêr humano viva em paz e com tranquilidade.

Página sessenta e três

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. No trecho do texto, o filósofo Paulo Pinheiro (1962-) fala sobre a tragédia Édipo-rei e sobre a katársi.

Édipo […] passa o tempo todo se esquivando do seu ‘destino’, para, num determinado momento, realizar o quê fora prescrito pelo oráculo. Ao agir de um determinado modo, Édipo estava, sem o saber, agindo de outro modo; ou melhor ainda: estava agindo de modo contrário ao quê julgava agir. Essa mudança de direcionamentos é própria à mimesis trágica. Ao se distanciar dos pais adotivos, quê considerava como legítimos, estava se reunindo aos pais verdadeiros, quê Édipo tomou como inimigo a sêr vencido e morto, no caso do pai, e como amante ou esposa, no caso da mãe. Quando se revela a Édipo essa modificação no sentido da ação, pois tanto Édipo quanto a plateia passam a conhecer o quê antes não conheciam, a katársi já deveria estar prestes a ocorrer. Pois nela, todo o pavor e a compaixão, suscitados pela dramatização, serão purgados ou depurados. A katársi é esse ato derradeiro de ‘purificação’ ou de ‘descarga’ emocional, sem o qual a tragédia não atingiria seu objetivo.

ARISTÓTELES. Poética. Tradução: Paulo Pinheiro. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 18-19. Introdução.

Com base no texto e no quê você aprendeu neste capítulo, responda.

a) O quê é a katársi para Aristóteles?

1. a) Catarse é uma purificação causada pela tragédia. A plateia conhece algo quê não conhecia e vive emoções quê geram certa limpeza ou purificação vinda de uma descarga emocional.

b) Quais são os sentimentos suscitados pela katársi? Algum livro, filme, série etc. fez você sentir os efeitos catárticos?

1. b) Os sentimentos são pavor e compaixão. Espera-se quê os estudantes pensem em alguma obra quê tenha suscitado compaixão (por alguma personagem) ou pavor (medo diante de algo quê acontece na história).

c) Pesquise a história do Édipo-rei. O quê acontece depois quê Édipo descobre a verdade?

1. c) Édipo fura os próprios olhos e vai embora de Tebas. Jocasta se mata.

2. O epicurismo, o estoicismo e o hedonismo buscavam a ataraxia. Com base no quê você aprendeu sobre as escolas helenísticas, responda.

a) O quê é a ataraxia para os filósofos helenistas?

2. a) Ataraxia é a serenidade da alma atingida com sabedoria prática e estudo.

b) Com qual escola você se identifica mais? Por quê?

2. b) Respostas pessoais. Converse com os estudantes durante a adaptação das ideias helenistas para o cotidiano.

c) Quais mudanças você faria na rotina para atingir a tranquilidade?

2. c) Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre quais partes do cotidiano são estressantes, ruins ou ansiogênicas e formulem mudanças quê melhorariam seu bem-estar.

Página sessenta e quatro