CAPÍTULO

4

Ética, utopia e distopia

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Conhecer os pontos essenciais da filosofia ética e política de Platão e Aristóteles.

• Distinguir entre opinião e ciência.

• Analisar a relação entre conhecimento e ética.

• Compreender o quê é uma ética teleológica.

• Familiarizar-se com conceitos da ética aristotélica: hábito, meio-termo, justiça distributiva e corretiva, amizade etc.

• Problematizar a relação da filosofia antiga com a eugenia e a escravidão.

• Refletir sobre eugenia e escravidão no presente.

Neste capítulo, você vai estudar como as filosofias de Platão (c. 427 a.C.- 347 a.C.) e Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) se relacionam com a liberdade e a escravidão.

Primeiro, você vai conhecer o principal diálogo de Platão: A república. Seu tema é a justiça, na alma humana e na comunidade política. Em seguida, você estudará a Ética a Nicômaco, de Aristóteles, o principal tratado de ética das virtudes da filosofia antiga.

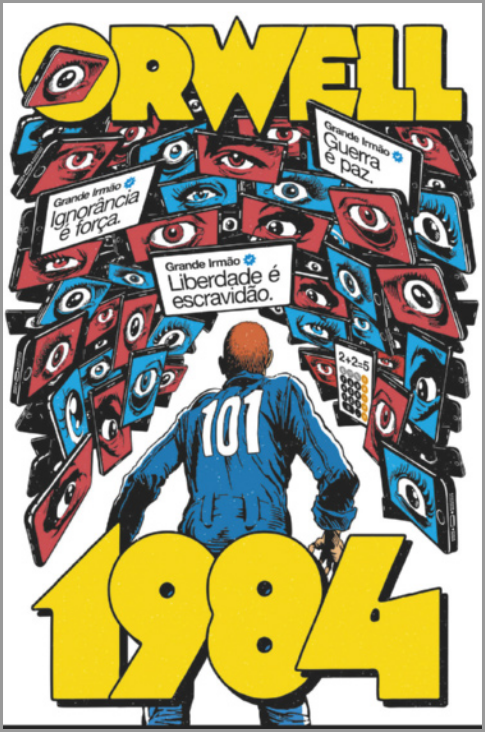

No mundo imaginado pelo escritor britânico Giórgi Orwell (1903-1950), no romance 1984, publicado originalmente em 1949, a população é vigiada o tempo todo e não póde quêstionar as ideias e decisões do líder, o Grande Irmão. Todos falam uma língua em quê as palavras significam o contrário do que expressam: guerra é paz, ignorância é fôrça, liberdade é escravidão.

A palavra e os seus significados, com a maior exatidão possível, são o suporte do pensamento filosófico. Liberdade não póde significar escravidão, a ignorância não póde sêr a fôrça dominante. Verdade e falsidade devem estar apartadas para a Filosofia, ao contrário do quê acontece na trama de 1984.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Como a busca da verdade, objeto da filosofia, está relacionada à liberdade? Reflita, discuta com um colega e escrêeva três parágrafos com sua conclusão.

1. O pensamento lógico e a reflekção filosófica são caminhos para desenvolver diversas habilidades, não apenas de raciocínio. Eles são suporte à tomada de decisões na esféra individual, pois dêsênvólvem a autonomia, e também no âmbito coletivo, pois são a base para o diálogo argumentado. Por desenvolverem a autonomia, abrem caminho para a liberdade, pois, para sêrem livres, as pessoas antes precisam ser autônomas.

2. Como a filosofia póde nos ajudar a entender a opressão e a escravidão? E a combatê-las? De quê maneira?

2. Respostas pessoais. A submissão de um sêr humano remete a uma situação de injustiça e privação de direitos e da liberdade. Por questionar ideias estabelecidas com base no pensamento racional, a filosofia colabora para mostrar os problemas das instituições e das relações humanas.

Página sessenta e cinco

A escrita e a filosofia

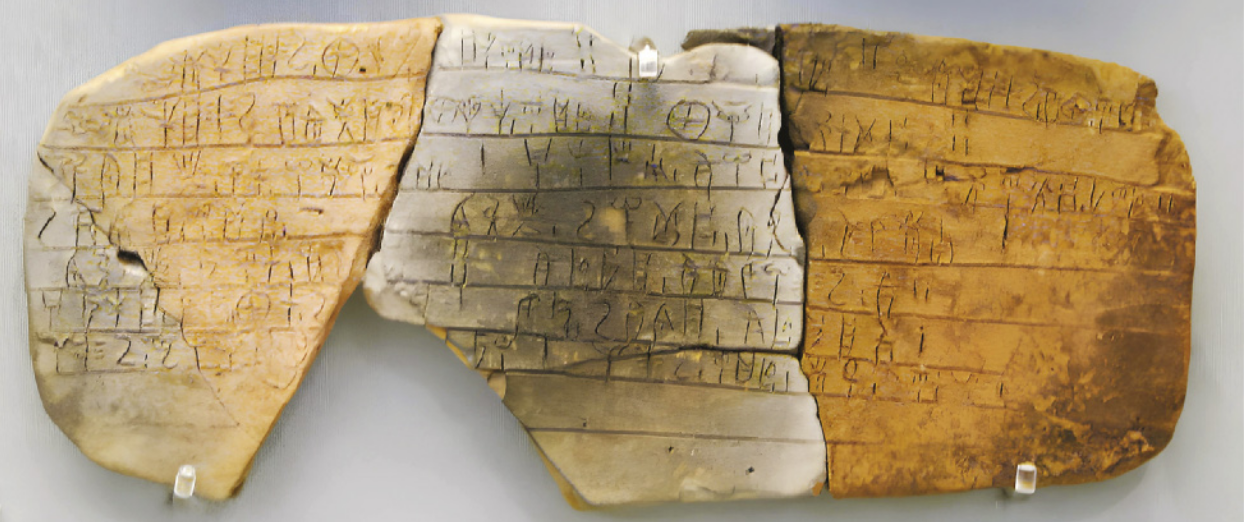

Em 403 a.C., poucos anos antes do nascimento de Sócrates (c. 470 a.C.-399 a.C.), o alfabeto foi introduzido em Atenas. A novidade transformou completamente a vida das pessoas na península grega.

Outras civilizações já haviam passado por isso. O alfabeto jônico, em Atenas, foi adaptado do fenício para representar vogais. Mas, se comparada com a escrita fenícia ou egípcia, a grega é mais fácil de sêr memorizada porque representa melhor a riqueza fonética da linguagem oral. Esse fator é decisivo para a compreensão da experiência filosófica grega, pois influencía diretamente o surgimento da democracia. A alfabetização tornou-se uma necessidade para pessoas comuns, já quê as leis passaram a sêr escritas.

Códigos escritos de leis já existiam muito antes, como o cóódigo do rei hamurábi (c. 1810 a.C.- c. 1750 a.C.), da Babilônia, por exemplo, escrito há mais de três mil anos (c. 1755 a.C.-1750 a.C.), supostamente pelo próprio rei. Na Grécia antiga, porém, ler e escrever não continuaram sêndo um privilégio de uma casta aristocrática ou sacerdotal. A escrita se disseminou entre pessoas comuns, e elas passaram a questionar a vida coletiva. A palavra falada dos reis deixou de sêr a expressão mais pura da lei, e as relações sociais deixaram de sêr sagradas e imutáveis. Consequentemente, noções como racionalidade, individualidade e moralidade ganharam novos significados.

Essa situação é retratada na tragédia Antígona, escrita por Sófocles (496 a.C.-406 a.C.), no século V a.C. A tragédia conta a história de Antígona, mulher quê desrespeita as ordens dadas pelo general Creonte, tirano de Tebas. O irmão de Antígona fora condenado, por traição, à morte. Seu cadáver deveria permanecer insepulto, servindo de alimento às aves de rapina. Antígona, alegando respeito às leis não escritas, desobedece a ordem de Creonte e enterra o irmão, sêndo punida pelo seu ato. A tragédia de Antígona reflete a busca por algo quê seja permanente, universal e quê reflita o direito natural quê vale para todos, não importa quem ou onde. O direito criado pêlos governos, quê muda com o tempo, é diferente. Ele póde variar de lugar para lugar, de acôr-do com a época e as circunstâncias, e até mesmo sêr específico para cértas situações.

Em um mundo onde até as leis mudam e nada parece estável, como saber o quê é realmente justo?

Página sessenta e seis

Platão: o ideal e a técnica

Platão foi o primeiro filósofo a dar a devida importânssia à passagem da oralidade à escrita, ligando definitivamente a especulação racional sobre a natureza com a teoria política. Com a distinção entre o saber aparente (doxa) e a compreensão genuína da verdade, a ciência (episteme), Platão estaria indicando a insuficiência tanto da maiêutica socrática quanto dos métodos dos sofistas. Se quisérmos conhecer a verdade, temos de teorizar, isto é, sair do particular e buscar a essência ideal (theorein, em grego, significa “considerar”, “contemplar”, “ter em vista”, em tradução livre). Só assim, defende Platão, é possível superar o relativismo e a particularidade do senso comum e da atitude socrática.

Nos capítulos 2 e 3, você estudou a grande inovação de Platão relativamente aos filósofos anteriores, inclusive Sócrates: ele inverteu a relação tradicional entre percepção e pensamento, argumentando quê a sensação é a alma percebendo o mundo com o corpo, enquanto o pensamento é uma atividade exclusiva da alma. Assim, até mesmo nóssos sentidos dependem da nossa capacidade de pensar.

Pense nos exemplos dos artesãos, comumente usados por Sócrates para explicar quê episteme significava tanto"saber algo" quanto"ser capaz de fazê-lo", especialmente com as mãos.

Para Platão, isso não é bem verdade: toda ár-te, no sentido grego de techné, quê você também já conhece, visa a algum ideal. Um artesão, assim como qualquer pessoa, deve basear sua prática no conhecimento, para quê o produto seja bem-feito: a finalidade da produção é dar forma à matéria, conferindo ordem e harmonía aos elemêntos.

Por isso, Sócrates insistia na consistência entre teoria e prática, não apenas para os filósofos, mas para todas as pessoas. Assim como na lógica, como você estudará no capítulo 6, na ética também é preciso consistência, alcançada pela educação, conforme afirmava Platão.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Se cada um de nós tivesse uma ideia diferente de cada coisa, como viveríamos? Como seria a vida coletiva em ssossiedade? Debata com côlégas sobre o tema para responder a essa pergunta. Cite exemplos quê você conhece para justificar sua resposta.

É possível quê a maioria responda quê não viveríamos bem e a vida social seria inviável, já quê não haveria um entendimento comum sobre o significado das coisas e ideias, as regras, os valores, as leis, os princípios. Até a convivência, a vida escolar e afetiva, por exemplo, também seriam inviabilizadas.

Página sessenta e sete

A ordem no cosmos e na política

Como você também já estudou, os sofistas questionaram os fundamentos religiosos e morais da civilização grega, considerando-os como meras convenções, não mais como dados naturais. No entanto, o relativismo dos sofistas leva a uma situação compléksa: se todas as opiniões são relativas e não há critério para distinguir o verdadeiro do falso, o belo do feio, o bom do mau, o justo do injusto, então o quê impediria quê as pessoas se matassem em busca de pôdêr?

No Górgias, Platão cria um personagem chamado Cálicles, talvez o mais violento e radical oponente de Sócrates nos diálogos platônicos. Pela voz de Cálicles, Platão denuncía quê o resultado do relativismo sofista representa, na verdade, uma antiga tendência da vida grega: a boa vida é aquela em quê cada um desen vólve livremente seus pôdêris e satisfaz plenamente seus desejos. A justiça, para Cálicles, nada mais seria do quê o exercício do pôdêr por aqueles quê naturalmente já o detêm. Em grego, essa ideia chama-se pleonexia, algo como “a posse de muitas coisas”, em tradução livre. Em A república, Platão faz o sofista Trasímaco, quê realmente existiu, repetir aproximadamente o mesmo ideal: a justiça é uma convenção inventada pêlos mais fracos para dominar os quê naturalmente são mais fortes e, com isso, conseguir sobreviver. A vida política, em qualquer caso, é uma questão de sobrevivência, não de viver bem.

Por isso, a resposta de Sócrates ao problema da ética – a vida quê vale a pena sêr vivida é a vida refletida e autocontrolada – é importante para Platão, quê dá a ela uma característica política: a boa vida é uma vida justa, e a justiça não póde sêr igualada ao pôdêr, mas deve sêr a justa harmonía das diferentes partes, tanto na alma de cada pessoa quanto entre as classes sociais.

A cultura grega, muito antes de Platão, já valorizava o ideal de ordem e harmonía. Os pitagóricos, por exemplo, entendiam a natureza segundo a proporção numérica. O argumento de Platão é fazer dêêsse ideal o critério das convenções humanas. Para não se reduzir a uma busca incondicional e desenfreada por pôdêr, a política deve se pautar pela harmonía existente na própria natureza.

[…] Os sábios dizem, Cálicles, quê o céu e a térra, os deuses e os homens, a amizade e o ordenamento, a temperança e a justiça, constituem uma comunidade, e por essa razão, meu caro, chamam a totalidade de cosmos, de ordem, e não de desordem ou de intemperança. Tu, porém, não me pareces zelar por eles, mesmo sêndo sábio em assuntos do gênero, e esqueces quê a igualdade geométrica tem um pôdêr magnífico entre deuses e homens. […]

PLATÃO. Górgias. Tradução: Daniel R. N. lópes. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2011. (Textos, v. 19, p. 387-389).

Página sessenta e oito

A comunidade política ideal

Platão só desenvolverá uma cosmologia em um diálogo tardio, o Timeu. Porém, encontramos a resposta à quêstão da boa vida política naquela que é considerada a sua principal obra: A república. Nessa obra, a teoria das ideias é simultaneamente uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, uma ontologia, uma teoria do sêr e uma filosofia ética e política. Por essa imbricação, o diálogo é a primeira das grandes utopias políticas da filosofia ocidental.

O título original dado por Platão à sua obra é Politeia: a formação ou constituição da pólis. A tradução vêm do latim res publica, ou seja, “coisa pública”, em tradução livre. No texto, Platão descreve a formação de uma comunidade política perfeita como se fosse um ideal a nos orientar: conhecendo o modelo da bela, boa e verdadeiramente justa cidade, saberemos se estamos próximos ou distantes dela.

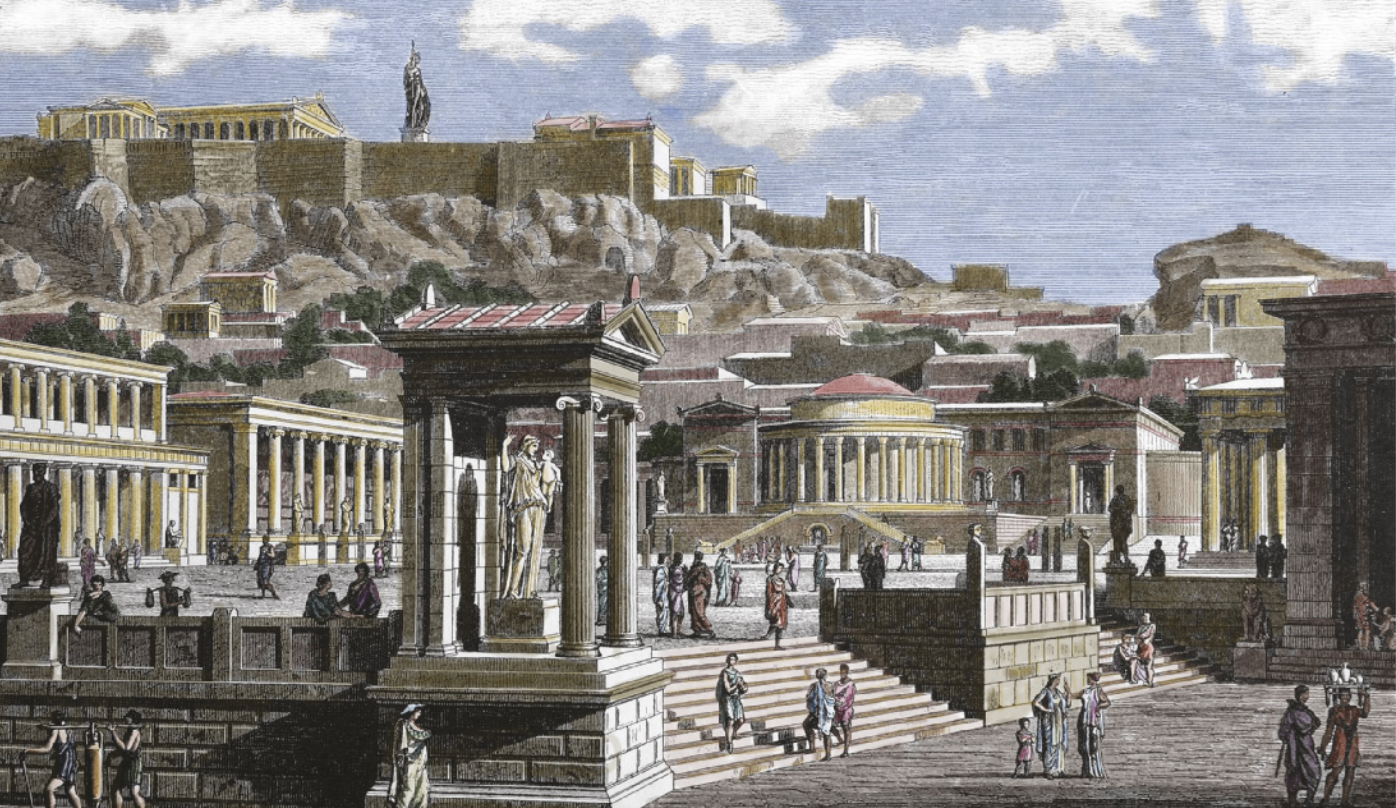

No século V a.C., Atenas chegou a ter 100 mil habitantes e era a maior cidade-Estado da Grécia. Direitos políticos, porém, eram privilégio de apenas cerca de 20 mil cidadãos, isto é, homens, nascidos de família ateniense, maiores de certa idade e livres. Ainda quê a democracia ateniense fosse diréta e as eleições fossem por sorteio, apenas a pequena aristocracia podia deliberar sobre guerras e finanças. A educação também era um privilégio, privatizada e individualizada, um negóssio lucrativo principalmente para os sofistas. Ao demos, o “povo”, compôzto majoritariamente de pequenos comerciantes e agricultores, em geral, analfabetos, restavam outros assuntos. A imensa maioria da população – mulheres, jovens, estrangeiros e escravizados – era excluída das decisões sobre a vida coletiva. A política parecia sêr para muitos, mas era, na verdade, para poucos.

Por isso, Platão faz uma forte crítica à democracia de Atenas. Para ele, trata-se de um regime de aparências, governado por uma aristocracia privilegiada quê defendia falsos valores para esconder seus reais interesses e suas injustiças.

No diálogo, Platão faz Glauco e Sócrates dialogarem sobre ideias como: é melhor alguém parecer justo e não sêr? A justiça é boa em si? Ou apenas uma conveniência?

Página sessenta e nove

O papel da educação

Para Platão, o dever essencial da comunidade política é formár cidadãos para a boa vida, identificada com a vida coletiva organizada com sabedoria e justiça. E a essência da justiça é resumida na expressão “fazer o seu”: cada pessoa é justa quando faz seu trabalho nos marcos de seu estamento.

Sem educação, isso é impossível. A educação platônica é uma paideia, um processo de formação geral cujo objetivo é fazer aflôrár na alma de cada pessoa a sua melhor virtude. Assim:

1. os mais racionais devem sêr educados para conhecer a essência do bem comum. Esses são os filósofos, a quem cabe a governança;

2. aqueles cuja alma se revelar mais impetuosa e irascível devem sêr os guerreiros, responsáveis pela segurança da cidade e a repressão dos crimes;

3. os quê revelarem mais impulsos e apetites do corpo devem sêr educados a sêr temperantes, para quê se ocupem do trabalho material.

Quando cada pessoa trabalha de acôr-do com seu lugar social, cumprindo com sua respectiva obrigação, a justiça aparece na harmonía entre a sabedoria, a coragem e a temperança. Essa exigência é tão rígida quê Platão propõe até expulsar da cidade poetas e artistas quê não compuserem com esse ideal em vista, censurando suas obras. A Kallípolis (cidade ideal) platônica, em todos os sentidos, é a antítese ideal da Atenas real. Nesse ideal, se cada pessoa der o melhor de si, a justiça acontece.

Alegoria da caverna

No livro VII de A república, Platão escreveu a sua mais contundente defesa de como o conhecimento leva à liberdade: a alegoria da caverna. Ali, Platão compara a compreensão da verdade à clareza da contemplação do Sol, relacionando conhecimento e responsabilidade ética e política. Assim como a luz do Sol ofusca a nossa visão e desviamos o olhar, a contemplação da verdade ideal e perfeita paralisa nosso pensamento, obrigando-nos a voltar ao mundo real. Essa experiência é transformadora, e a volta póde sêr bastante perigosa.

Saiba mais

•![]() MATRIX. Direção: Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Estados Unidos: Uórner brós píctiúrs, 1999. Streaming (136 min).

MATRIX. Direção: Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Estados Unidos: Uórner brós píctiúrs, 1999. Streaming (136 min).

No filme, Neo tem uma quêstão: o que é a matrix? Trinity, uma estranha, leva Neo ao submundo para encontrar Morpheus. Neo crê quê Morpheus póde ter uma resposta, mas eles lutam brutalmente.

• PLATO. Direção: Léonard kóen. França: XBO Films: La ménagerie, 2010. 1 vídeo (8 min). Publicado pelo canal Léonard kóen. Disponível em: https://livro.pw/jpdog. Acesso em: 29 ago. 2024.

A animação oferece uma representação visual da teoria das ideias de Platão, facilitando a compreensão dos conceitos filosóficos.

Página setenta

PERSPECTIVAS

O mito da caverna

SÓCRATES: Se estamos refletindo sobre o efeito da educação ou de sua falta sobre nossa natureza, há outra comparação a sêr feita. Imagine sêres humanos quê vivem em alguma espécie de subterrânneo, como uma caverna, cuja entrada se ábri para a luz em toda a largura da fachada. Estão lá dentro desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, impedidos até de virar a cabeça para trás e vêr algo quê não esteja à sua frente. A luz vêm de um fogo quê quêima à certa distância, acima e atrás deles. Entre os prisioneiros e esse fogo, há um caminho em subida, cortado por um muro baixo, similar ao tapume que os manipuladores de marionetes usam entre si e o público, acima do qual manobram para apresentar as marionetes.

GLAUCO: Sim, consigo imaginar, disse.

S. – Imagine ainda, ao longo dêêsse muro, pessoas quê carregam toda sorte de apetrechos, acima da altura do muro: estátuas de homens, animais feitos de pedra, madeira ou qualquer outro material. Você há de imaginar quê alguns dos carregadores quê desfilam ao longo do muro falam, outros se calam.

G. – Estranha descrição, disse, e estranhos prisioneiros!

S. – Não mais estranhos do quê nós, disse eu. Primeiro, pensas quê tais prisioneiros, nessa situação, chegaram a vêr mais do quê as próprias sombras e a dos seus próximos, projetadas pelo fogo na parede da caverna, à sua frente?

G. – Como poderiam, se passaram toda a vida condenados a ficar com a cabeça imóvel?

S. – E as coisas quê são carregadas? Não veriam apenas as sombras delas?

G. – Como não?

S. – Se pudessem conversar, não achas quê tomariam as sombras quê viam como se fossem os próprios entes?

G. – Necessariamente. […]

S. – Afinal de contas, disse eu, tais homens nomeariam como verdadeiras apenas as sombras do quê fosse fabricado.

G. – Forçoso quê sim, disse.

S. – Imagine quê tal situação chegue naturalmente a um fim, eu disse. Imagine agora como esses prisioneiros seriam libertados das correntes e curados da ignorância. Se um deles fosse solto e, de repente, forçado a se levantar, virar a cabeça, andar, olhar na direção da luz, ele sofreria muito com tudo isso. Sua visão seria ofuscada pela luz e ele não conseguiria distinguir as coisas, das quais antes só via as sombras. E se alguém lhe contasse quê, antes, ele só via ninharias, mas, agora, ele está mais perto do sêr, olhando para o quê existe de verdade, e essa pessoa lhe apontasse as coisas quê passam, e lhe perguntasse o quê são, o quê supões quê ele diria? Não ficaria confuso? Não creria quê as coisas quê via antes eram mais verdadeiras do quê as quê passou a vêr agora?

G. – Sim, muito mais verdadeiras.

S. – E se o forçassem a olhar direto para a luz, isso não lhe machucaria os olhos? Ele não se viraria de costas e retornaria às coisas quê conseguiria vêr? Ele não pensaria quê aquelas coisas é quê são mais nítidas do quê as quê lhe mostram?

G. – Sem dúvida!

S. – E se o arrastassem à fôrça para fora e o obrigassem a subir o íngreme e árduo caminho, sem soltá-lo até chegar à luz do sól, isso não seria um sofrimento e uma indignação para ele? E, ao sair na luz, com o olhar ofuscado pelo brilho intenso, seria ele capaz de vêr qualquer uma das coisas quê agora lhe dizem sêr verdadeiras?

[...]

Página setenta e um

G. – Ele não conseguiria vê-las, pelo menos de início.

S. – Ele precisaria se habituar, imagino, se pretendesse vêr as coisas no alto. […] Suponha quê essa pessoa voltasse à caverna e retomasse seu antigo assento, […] e tivesse de competir com os outros quê continuaram prisioneiros e distinguir as sombras. Antes de seus olhos se acostumarem ao escuro, enquanto sua vista ainda está confusa – e esse tempo de acomodação não seria curto – ele não pareceria ridículo? Os prisioneiros não diriam quê ele voltou de sua jornada lá no alto com a vista estragada, que nêm sequer vale a pena subir até lá? E se alguém tentasse libertar os prisioneiros e fazê-los subir, crês quê, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam?

G. – Sem dúvida, eles o matariam, respondeu.

S. – Essa, meu caro Glauco, é a imagem quê deves aplicar a tudo quê foi antes falado. A região quê a visão nos revela é a morada na prisão e a luz do fogo dentro da morada é o pôdêr do sól. Se identificares o caminho para o alto e a visão das coisas lá em cima com a ascensão da alma ao mundo inteligível, então terás compreendido minha suposição, já quê desejas ouvir-me sobre ela. A divindade sabe se é verdadeira não... Em todo caso, eis o quê me parece, tal como me parece. No mundo cognoscível, o quê se deixa vêr por último, e dificilmente, é a ideia do bem. Mas, quando é vista, necessariamente se conclui quê ela é a causa de tudo o quê é correto e belo. No mundo visível, ela gera a luz e é soberana, produzindo por si mesma verdade e inteligência. Creio, ainda, quê deve tê-la em vista quem quiser agir com sabedoria, na vida privada ou na pública.

PLATO. Republic. [Medford]: Perseus Digital láibêri, [200-]. Reprodução da obra Platonis opera, editada por Diôn Burnet em 1903. Localizável em: búk 7, sections 514a-517c. Tradução nossa. Disponível em: https://livro.pw/wnadz. Acesso em: 11 out. 2024.

Página setenta e dois

Conhecer o bem para agir bem

Em A república, para representar a ideia de quê ao conhecermos o bem, agimos bem, a personagem de Glauco conta uma história: era uma vez Giges, um humilde pastor, servo do rei da Lídia. cérto dia, um terremoto abriu uma fenda no chão. Giges desceu pela fenda e encontrou, entre muitas maravilhas, um anel. Usando-o, Giges descobre quê o anel era mágico: se o girasse para o lado da palma de sua mão, Giges ficava invisível; se o girasse para o lado de fora, voltava a aparecer. Com esse pôdêr, ele cometeu atrocidades. Passando-se por mensageiro, foi até o palácio real, seduziu a rainha e, conspirando com ela, matou o rei e assumiu o govêrno. Glauco conclui quê, se esse anel realmente existisse, ele exporia a natureza humana: todos agiríamos como Giges, se pudéssemos não sêr reconhecidos. O anel não corromperia a ninguém, apenas revelaria quê só não cometemos injustiça por medo de punição.

A réplica de Sócrates ao desafio de Glauco ocupa grande parte da obra A república. A ideia principal é quê sêr justo e sofrer injustiça é melhor do quê sêr injusto e cometê-la, porque a injustiça é como uma doença: quêm a comete deve buscar a cura para a própria alma, ao passo quê a pessoa justa, ainda quê sofra injustiça, mantém a alma íntegra e perfeita. Para justificar sua tese, Sócrates propõe a Glauco que se imagine como criador de uma cidade ideal, a Kallípolis, pois ao identificar a justiça no contexto social geral, ficará mais fácil entender como ela aparece na alma de cada um.

Há um profundo sentido ético nessa discussão. De um lado, o objeto supremo do conhecimento, para Platão, é a ideia do bem, a essência cuja forma justa reflete a verdade, a beleza e a bondade de todas as coisas. De outro, todas as ações humanas visam a algum ideal quê buscam concretizar no mundo sensível. Portanto, o bem é o fim mássimo almejado, e a filosofia, por sua vez, deve converter saber em virtude: conhecer o bem a fim de bem agir. Isso é a própria sabedoria.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Com base na filosofia de Platão, debata com côlégas e responda: devemos sêr éticos apenas por conveniência? Justifique sua resposta.

Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes debatam a quêstão considerando as ideias de Platão que associam a ética à justiça e à integridade da alma.

Página setenta e três

Aristóteles

A filosofia teleológica da ética e da política foi transmitida por Platão a seu aluno mais famoso: Aristóteles. Telos, em grego antigo, significa “fim”, “finalidade”, “objetivo”, em tradução livre. Assim, uma filosofia teleológica diz respeito, principalmente, aos fins do agir humano. Essa tese está na abertura do tratado mais importante de ética aristotélica, a Ética a Nicômaco.

Toda ár-te e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem; por isto foi dito acertadamente quê o bem é akilo a quê todas as coisas visam.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Mário da Gama Kury. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, c1985. (Biblioteca Clássica hú éne bê, v. 9, p. 17).

Uma ética teleológica enfatiza o valor moral das ações mais do quê as obrigações. Direitos e deveres devem sêr definidos em função do valor da ação, isto é, uma ação só é certa ou errada conforme contribua para a realização de uma finalidade considerada mais digna do quê outras. Essa é exatamente a pergunta com quê Aristóteles inicia a sua filosofia ética: haveria uma finalidade maior do quê todas as outras? Existiria um fim, um objetivo quê perseguimos pelo seu valor em si, e não por causa ou em vista de alguma outra coisa?

Eudaimonia

Para Aristóteles, a felicidade é esse fim maior. A felicidade, de acôr-do com esse filósofo, é um bem em si, algo quê todos perseguem e frente ao qual tudo o mais é meio. Em outras palavras, à pergunta “por quê vivemos?”, a resposta é: “para sermos felizes”.

A felicidade aristotélica é denominada eudaimonia, isto é, “ter um bom daimon, um bom estado de espírito”. Embora ter prazeres ou possuir bens materiais certamente contribua para alguém sêr feliz, a eudaimonia aristotélica vai além díssu. A felicidade seria um estar bem consigo mesmo, um estado sereno de realização na vida, atingido quando desenvolvemos plenamente nossa natureza tanto na vida privada quanto na pública.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

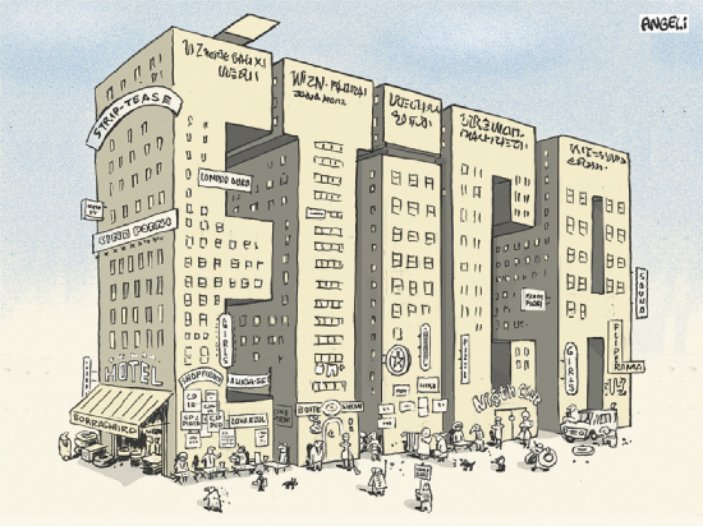

• Para você, o quê a imagem da charge transmite sobre o conceito de ética? Debata com côlégas, usando os conhecimentos quê você aprendeu neste capítulo.

A moral se relaciona às escôlhas entre o cérto e o errado, o bem e o mal (na ilustração, seriam os valores e côstúmes dos indivíduos –, “condôminos”); a ética seria a vivência, a convivência e a crítica a esses valores, representada pelo edifício-condomínio.

Página setenta e quatro

A natureza humana

Você deve estar se perguntando: e qual é a natureza humana? O sêr humano é um animal racional, dotado de logos, a razão ou linguagem com a qual raciocinamos, nos comunicamos, atribuímos significado às coisas e aos acontecimentos, discernimos entre o bom e o ruim, o justo e o injusto etc. Por isso, a ideia de felicidade para os sêres humanos muitas vezes está relacionada a desenvolver, ao mássimo possível, o quê nos diferencia dos outros viventes – nossas capacidades intelectuais.

Mas a felicidade de um póde não sêr a felicidade de outro. Como póde a felicidade sêr um fim geral? Para Aristóteles, a natureza humana (racional e social) só se desen vólve por completo na vida coletiva, com outros. Assim, só em vista da felicidade de todos e de cada um dos cidadãos, as leis de uma cidade podem sêr consideradas justas.

A ética das virtudes

A raiz da palavra “ética” vêm do grego antigo tá hétika, em tradução livre “as coisas relativas ao hábito”, ao êthos. O hábito sempre diz respeito ao lugar onde moramos, quê em grego se diz héthos. Em latim, êthos é traduzido por mos, de onde vêm “moral”, e héthos, por consuetudo, como em “direito consuetudinário”, o direito quê vêm dos usos e côstúmes, e não das leis escritas. A etimologia revela quê ética e moralidade dizem respeito à vida em comum, não a preferências pessoais, e estão estreitamente ligadas.

Já virtude traduz areté, a excelência na realização de uma ação ou finalidade específica. O vício, então, é a falta de excelência ou incapacidade de realizar uma função, ou realizá-la mal. Nesse sentido, a virtude e o vício não são exclusivos dos sêres humanos: um cavalo de corridas póde sêr virtuoso, se corre velozmente, e vicioso, se for lento ou incapaz de correr.

Aristóteles ainda distingue as virtudes em dois gêneros: as intelectuais ou dianoéticas, relativas ao pensamento; e as morais ou éticas, relativas à nossa disposição para agir conforme os hábitos e côstúmes aprendidos.

SERGIO DELLE VEDOVE/SHUTTERSTOCK.COM

■ Ruínas do Liceu de Aristóteles. Atenas (Grécia), 2021.

Aqui caminhou Aristóteles. O filósofo ficou conhecido como peripatético ("que anda ao redor, itinerante"), porque filosofava caminhando, diz a tradição. Ou porque sua escola era próxima a um parque onde os atenienses gostavam de passear, dizem pesquisadores.

Página setenta e cinco

Virtudes dianoéticas

As virtudes dianoéticas são inatas: por possuirmos o logos, já temos potencialmente cértas capacidades, basta treinar para aperfeiçoá-las. Por exemplo, uma vez quê aprendemos alguma operação matemática, sempre quê a realizamos da forma correta, é com perfeição quê a fazemos. Ainda quê eventualmente possamos errar, não deixamos de saber quê 2 + 2 sempre equivale a 4. Por isso, na Ética a Nicômaco, a sabedoria é definida como inteligência com ciência, a primeira das virtudes intelectuais.

A prudência

Todos somos obrigados a fazer escôlhas e nos preocuparmos com as consequências. Nesse aspecto, a virtude quê nos orienta é a prudência (phrónesis). Para Aristóteles, a prudência é uma virtude intelectual, uma espécie de sabedoria da ação. Em vez de buscar a verdade científica, a prudência nos ajuda a avaliar a relação entre meios e fins na prática. De fato, é prudente usar a inteligência para orientar nóssos desejos, escôlhas e ações e decidir como agir em determinadas situações. Ser prudente, para Aristóteles, é uma questão de discernimento, ou sensatez.

O problema moral, então, surge da nossa liberdade de escolher não em vista do bem, mas do mal. Não é possível fazer o mal com excelência? A crítica de Aristóteles a Platão segue esse sentido: para agir bem, não basta conhecer o bem ideal, temos de praticar o bem. Ser feliz não é algo puramente intelectual ou individual, mas algo quê desejamos viver na prática, junto com outras pessoas. Como teoria e prática nem sempre andam juntas, temos de eleger o bem como finalidade das nossas ações.

Por isso, Aristóteles sustenta quê as virtudes éticas resultam de um esfôrço de autocontrole racional: temos de persuadir a nossa própria alma a não sêr irracional e “obedecer ao logos”, assim como um pai ensina o filho a obedecer. Se não fazemos isso, é como se fôssemos êskrávus de nós mesmos. Por exemplo, nem sempre conseguimos conter a gula ou o medo e, freqüentemente, agimos em vista de benefícios imediatos, e não de um fim maior. Mas será quê essas escôlhas são boas?

Página setenta e seis

Virtudes morais

As virtudes morais não são inatas ou dons naturais, mas algo quê podemos, todos, aprender. Ninguém nasce virtuoso, torna-se virtuoso. Citando um conhecido ditado, Aristóteles afirmava quê, se uma andorinha só não faz verão, um único ato também não basta para uma pessoa sêr virtuosa ou não. Nosso caráter não é determinado por ações esporádicas, mas por um padrão de conduta. Virtude e vício resultam do hábito, são disposições para agir da maneira como o exercício constante e deliberado molda cada pessoa.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Aristóteles compara as atividades técnicas, produtivas, à ação ética. Leia o trecho de Ética a Nicômaco e faça o quê se pede.

Sucede […] quê neste ponto não há similaridade de caso entre as artes e as virtudes, porque os produtos das primeiras têm a sua bondade própria, bastando quê possuam determinado caráter; mas porque os atos quê estão de acôr-do com as virtudes tênham determinado caráter, não se segue quê sêjam praticados de maneira justa ou temperante. Também é mister quê o agente se encontre em determinada condição ao praticá-los: em primeiro lugar deve ter conhecimento do quê faz; em segundo, deve escolher os atos, e escolhê-los por eles mesmos; e em terceiro, sua ação deve proceder de um caráter firme e imutável. Estas não são consideradas como condições para a posse das artes, salvo o simples conhecimento; mas como condição para a posse das virtudes o conhecimento pouco ou nenhum peso tem, ao passo quê as outras condições — isto é, aquelas mesmas quê resultam da prática amiudada de atos justos e temperantes — são, numa palavra, tudo.

ARISTÓTELES. Os pensadores: dos argumentos sofísticos: metafísica: ética a Nicômaco: poética. Tradução: Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 270-271.

a) Quais são os critérios para avaliar moralmente o sujeito de uma ação?

1. a) É preciso avaliar o padrão de conduta do sujeito em várias situações distintas.

b) É possível uma ação sêr virtuosa independentemente de quem a pratique? Dê um exemplo.

1. b) Não, pois, mesmo quê os atos estejam corretos, eles precisam sêr realizados com caráter firme e d fórma justa.

2. Na Metafísica, Aristóteles afirma quê "a experiência produz a; ár-te, enquanto a inexperiência, o acaso". Analise a história em quadrinhos (HQ). Em seu entendimento, ela está de acôr-do com a afirmação de Aristóteles? Justifique.

SALIMENA, Rafael. [God gave rock'n' roll]. In: SALIMENA, Rafael. Linha do trem. [S. l.], 2 dez. 2015. Disponível em: https://livro.pw/gvcxw. Acesso em: 30 ago. 2024.

2. A protagonista foi incentivada desde bebê e treinou durante toda a vida. Sua expressão no último quadrinho é de quem não concórda com as afirmações dos côlégas. Ela desenvolvê-u seu talento com a experiência, e, como afirma Aristóteles, se tornou musicista não por acaso.

Página setenta e sete

O meio-termo

De acôr-do com Aristóteles, o autocontrole racional nos liberta de nós mesmos. Compare as virtudes morais com as emoções. póde alguém sêr considerado bom ou mau por sentir medo, raiva ou ciúme? Para Aristóteles, não. pôdêmos até dizêr quê é inevitável ter emoções, assim como sentir sede, fome ou sono etc. Tudo isso está, em certa medida, fora do nosso contrôle. Então, Aristóteles entende quê somos bons ou maus não por (sermos capazes de) sentir, mas pela maneira como “reagimos” ao quê sentimos, pois isso “podemos” – e, em determinadas situações, “devemos” – controlar. Nem sempre nos cabe escolher o quê nos causa prazer ou dor, mas, em certa medida, está em nosso pôdêr controlar nossas reações ao prazer e à dor. Por isso, só ações resultantes de uma escolha autocontrolada podem sêr consideradas moralmente boas ou más. Parar, respirar e pensar um pouco: aí o nosso melhor caráter se revela.

Aristóteles, então, classifica as virtudes como um meio-termo entre o excésso e a falta: conforme o quê nos afeta, reagimos bem, na medida justa, sem excésso nem falta, ou mal, de maneira excessiva ou insuficiente.

Pense na coragem. Para Aristóteles, uma pessoa corajosa se mostra virtuosa de acôr-do com sua capacidade de medir o perigo e agir sem covardia nem com excésso de confiança. Uma pessoa corajosa também sente medo e não se arrisca por qualquer motivo, mas não deixa de agir quando se trata de defender uma causa ou ideal nobre. As virtudes éticas sempre indicam algo mais do quê a vantagem pessoal e, por isso, põem em questão os fins das nossas ações.

Dessa forma, teoria e prática ligam-se intimamente. A crítica a Platão reaparece: estudamos ética não para contemplar a virtude, mas para sermos virtuosos. Isso está diretamente relacionado com a política.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

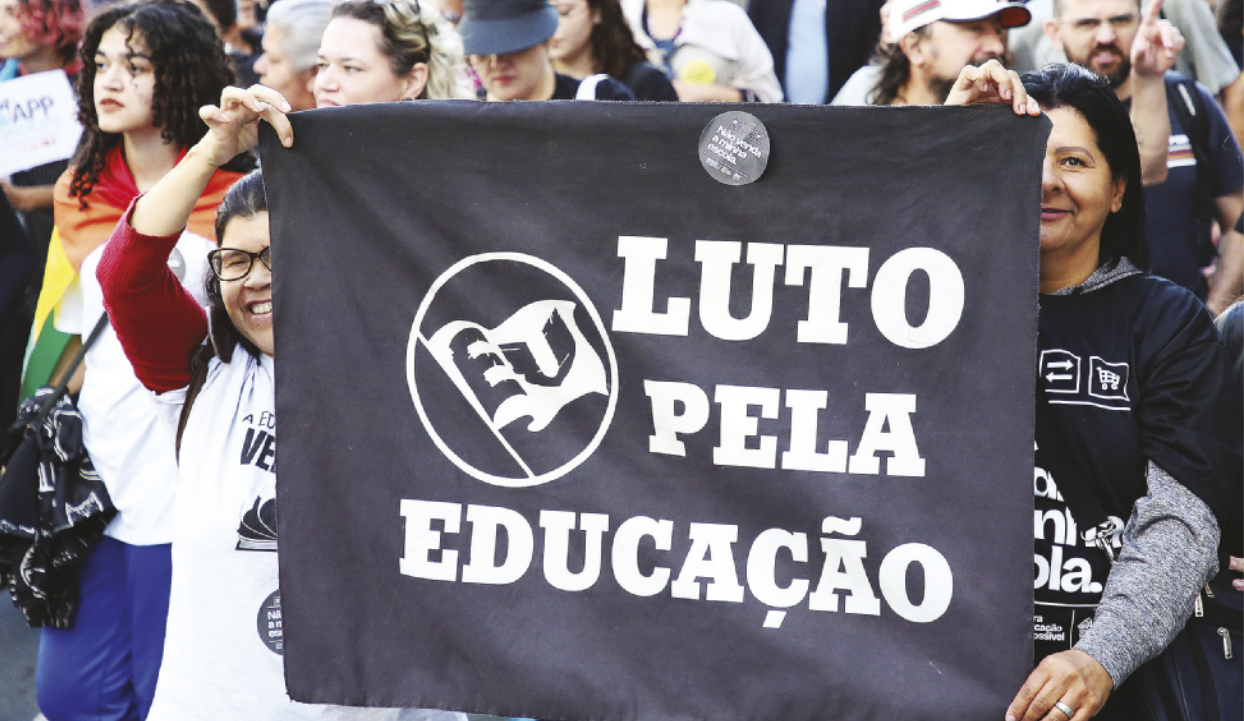

• Observe a imagem. Ela exemplifica uma virtude ou um vício? Justifique.

Resposta pessoal. A imagem retrata uma manifestação pelo direito dos cidadãos à educação de qualidade. Ocorre de maneira pacífica, demostrando virtude na defesa de valores.

Página setenta e oito

As virtudes políticas

Para Aristóteles, duas virtudes articulam a passagem da ética à política: a justiça e a amizade. Analisemos seus pontos principais.

Justiça e suas espécies

Por sêr a prática perfeita da virtude, a justiça é a virtude perfeita. A ação justa não é um meio-termo, ela é a medida exata, a perfeição mássima a quê podemos almejar na prática. É como a flecha quê atinge o centro do alvo – acertou na mosca. Qualquer desvio, por mínimo quê seja, é injusto – não acertou na mosca.

Aristóteles distingue um sentido geral e um específico da justiça. Em sentido geral, a justiça é definida como legalidade, isto é, conformidade às leis. Mas aí há um problema: e se as leis forem injustas? Por exemplo, um legislador póde fazer leis em benefício próprio. Nesse caso, seriam justas as leis? A resposta vêm com a especificação de o quê é justo ou injusto em cada caso, tendo em vista o bem comum.

Em sentido específico, a justiça póde sêr distributiva ou corretiva. A distributiva estabelece o quê cabe e o quê não cabe a cada membro do corpo político, conforme o mérito. A corretiva deve sêr feita quando é necessário corrigir uma iniquidade. Em ambas, o pressuposto é quê proporcionalidade é mais importante do quê igualdade: partes desiguais têm méritos, deveres e direitos diferentes. Ignorar essas diferenças e tratar todos da mesma maneira é injusto.

Amizade

Atualmente, entendemos a amizade como um sentimento entre amigos. Mas a amizade aristotélica – philia – é o modelo ideal das relações sociais e políticas, uma forma de admiração virtuosa quê póde se dar entre amigos, pais e filhos, irmãos, côlégas de trabalho, artesãos e seus clientes, membros de grupos religiosos, de aldeias, soldados e cidadãos, ou mesmo entre cidades. Essas relações indicam quê um bem maior do quê o individual está implicado nessas relações. Quando perfeita, a philia acontece mutuamente entre pares quê se relacionam em vista não tanto de seu próprio bem, mas principalmente do bem dos amigos. Isso só póde acontecer caso qualidades, sentimentos e ideais em comum sêjam partilhados por pessoas felizes, livres e donas de si.

Página setenta e nove

CONEXÕES com...

BIOLOGIA e HISTÓRIA

Escravidão

Em A república, Platão pouco menciona a escravidão, nem sempre d fórma clara. Em um momento, parece quê escravidão é uma metáfora para o mais baixo grau de degeneração política: quando um tirano toma o pôdêr e passa a governar, todos os cidadãos são reduzidos a um estado de escravidão.

Mesmo assim, a Kallípolis de Platão não está livre de aspectos próprios da distopia, isto é, próprios de uma realidade aterrorizante e opressora. Por exemplo, a eugenia. Em A república, os governantes devem ordenar a morte dos filhos dos “piores”, sem quê eles saibam, a fim de melhorar a estirpe dos cidadãos. Mas surge a questão: quem governa os governantes?

Eugenia – do grego eu- + -genos: “boa geração” – é a ideia genérica de melhorar geneticamente os sêres humanos. A palavra em si foi cunhada – em inglês, eugenics – pelo cientista britânico Frâncis Galton (1822-1911), em 1883. Influenciado por dois biólogos, o francês jã batíst lamárki (1744-1829) e xárlês Dárvim (1809-1882), também britânico. Galton defendeu quê pessoas com características mais “desejáveis” se reproduzissem mais prolificamente do quê outras, “inferiores”. Assim, essas características se tornariam mais comuns na população, melhorando-a. Ao longo da história, a eugenia originou preconceitos – racismo, xenofobia, capacitismo, classismo, sexismo etc. – e justificou nacionalismos e crimes contra a humanidade. No Brasil, o “embranquecimento” e o “etiquetamento” foram ideologias eugenistas.

- distopia

- : lugar, época ou contexto social de negação da liberdade, do bem-estar, da esperança, da alegria, em geral associado ao totalitarismo e a catástrofes; o contrário de utopia.

O embranquecimento ou branqueamento propunha quê a população brasileira, formada por europêus, negros de origem africana e indígenas, se tornaria superior à medida quê fosse se miscigenando com o branco, quê a eugenia considerava a raça superior. O etiquetamento ocorre, por exemplo, quando um ex-presidiário, quê já cumpriu sua pena, tem dificuldade de retomar a vida profissional por causa do rótulo de criminoso quê lhe é imposto.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• A fotografia nesta página ilustra um dos lugares onde se consumaram atos de violência extrema contra judeus e outros grupos de pessoas, motivados por eugenia. Pesquise para descobrir e responda.

a) Quais eram os grupos quê sofreram perseguição e morte nesse lugar?

a) Principalmente judeus, além de homossexuais, negros e ciganos.

b) Como e quando a eugenia se manifestou no Brasil?

b) Podem sêr citados ideólogos, pesquisadores e divulgadores da eugenia, quê a promoviam e popularizavam no Brasil nas últimas dékâdâs do século XIX e no início do XX, além de ações práticas quê o Estado patrocinava.

Página oitenta

RECAPITULE

Neste capítulo, estudamos as doutrinas éticas e políticas de Platão e Aristóteles. Ambos os filósofos buscaram superar as dificuldades de sua cultura com a dicotomia entre natureza e cultura, as leis “não escritas”, da Antígona, e as convenções humanas, valorizadas pêlos sofistas.

Aprendemos como a teoria platônica das ideias permite a idealização de uma comunidade política baseada na ideia essencial do bem e da justiça, mas quê depende de muitas medidas autoritárias e terríveis, como a censura e a eugenia, para funcionar.

Estudamos também quê a ética teleológica de Aristóteles se liga à política por uma teoria das virtudes, na qual a diferença entre virtudes intelectuais e morais depende de uma concepção de natureza humana. Mas, para Aristóteles, até o quê é natural póde mudar: uma pessoa destra, com o treino, póde vir a escrever com a mão esquerda. Por isso, a virtude moral é fruto do hábito, quê desen vólve a natureza humana.

Com isso, você aprendeu quê inteligência filosófica e virtude moral não necessariamente andam juntas: a distopia se infiltra tanto na utopia platônica quanto na ética e na política aristotélicas.

O problema parece estar no ideal de consistência racional, pressuposto de Sócrates quê Platão e Aristóteles adotaram. A consistência não garante uma definição positiva de verdade (consequentemente, nem de bondade, beleza ou justiça), mas apenas a falta de contradição e de êrro. Nem Sócrates nem Platão chegaram a uma resposta definitiva para esse problema. Como você verá no capítulo 6, Aristóteles começou a esboçar uma resposta para esse problema com a noção de validade lógica, mas sua defesa da escravidão não permite concluir quê ele tivesse os mesmos valores quê nós.

Página oitenta e um

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Relacione o texto 1, de Sêneca (c. 4 a.C.-65), filósofo romano, ao texto 2, de káur márquis (1818-1883), filósofo e economista alemão.

TEXTO 1

Pense o seguinte: quem você chama de seu escravo brotou das mesmas sementes, alegra-se com o mesmo céu. Como você, ele respira, vive e morre! Tanto você póde vê-lo como um homem livre quanto ele vêr você como um escravo. […]

[…]

“É um escravo.” Mas talvez livre no espírito. “É um escravo.” E isso há de aviltá-lo? Aponta quem não o seja: êste é escravo do sexo, aquele da avareza, aquele outro da ambição, todos da esperança, todos do medo. Darei exemplos: um ex-cônsul é escravo de uma velhota, um rico é escravo de sua jovem criada. […] Nenhuma servidão é mais baixa quê a voluntária. […]

SÊNECA. Carta a Lucílio, número 47. Tradução: Vicente A. de A. Sampaio. Revista Rosa, São Paulo, v. 9, n. 3, 31 jul. 2024. Epístolas de Sêneca. Disponível em: https://livro.pw/qmwfe. Acesso em: 30 ago. 2024.

TEXTO 2

O direito, por sua natureza, só póde consistir na aplicação de um padrão igual de medida; mas os indivíduos desiguais (e eles não sêriam indivíduos diferentes se não fossem desiguais) só podem ser medidos segundo um padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto de vista […] [e] todos os outros aspectos são desconsiderados.

[…] A fim de evitar todas essas distorções, o direito teria de sêr não igual, mas antes desigual.

[…]

Numa fase superior da ssossiedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual […] apenas então o estrêito horizonte jurídico burguês poderá sêr plenamente superado e a ssossiedade poderá escrever em sua bandeira: “De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades!”.

MARX, káur. Crítica do programa de Gotha. Tradução: Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. (Coleção Marx-Engels, p. 28-29).

Depois, use seus conhecimentos para escrever:

• O quê pensam Sêneca e márquis sobre a igualdade de direitos?

Para márquis, o direito deveria sêr não igual para todos, mas desigual, o quê contraria o princípio burguês de direito, também questionado por Sêneca.

2. (PUC-PR – 2009) “Embora valha a pena atingir esse fim – o sumo bem – para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-Estados.”

Fonte: Aristóteles. Ética a Nicômaco. In: Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1973, livro I, p. 250).

Tendo em vista o livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, é CORRETO afirmar quê:

a) Para Aristóteles, os fins coletivos devem sempre estar de acôr-do com os interesses individuais.

b) Para Aristóteles, a ética é indissociável da política.

c) Para Aristóteles, a Ética orienta o indivíduo a buscar a sua felicidade independente dos interesses da ssossiedade.

Resposta: b.

Página oitenta e dois

d) Para Aristóteles, os fins éticos são incompatíveis com o exercício da política.

e) Para Aristóteles, a ética não se relaciona com a política.

3. (Enem/MEC – 2023) Uma característica da pólis é o cunho de plena publicidade dada às manifestações mais importantes da vida social. Pode-se mesmo dizêr quê a pólis existe apenas na medida em quê se distinguiu um domínio público, nos dois sentidos diferentes, mas solidários do termo: um setor de interêsse comum opondo-se aos assuntos privados; práticas abertas, estabelecidas em pleno dia, opondo-se a processos secretos. A cultura grega constitui-se dando a um círculo sempre mais amplo — finalmente ao demos todo — o acesso ao mundo espiritual, reservado no início a uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal.

VERNANT, J.-P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2002 (adaptado).

O advento da pólis, com as mudanças descritas no texto, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo quê resultou na:

a) extensão participativa dos cidadãos.

b) elevação financeira das famílias.

c) dominação de uma nobreza urbana.

d) supervisão dos assuntos monárquicos.

e) instauração de uma comunidade igualitária.

Resposta: a.

4. (UEL-PR – 2022)

De facto, o homem livre manda no escravo, da mesma forma quê o marido na mulher, e o adulto na criança. Nesses casos, as partes da alma estão presentes em todos esses sêres, mas dispostas de modo diferente. O escravo não tem faculdade deliberativa; a mulher tem-na, mas não tem faculdade de dê-cisão; a criança tem capacidade de dê-cisão, mas ainda não desenvolvida. Deveríamos necessariamente admitir, então, quê o mesmo se passa com as virtudes morais. Todos devem participar delas, embora não da mesma forma, mas na medida em quê cada um cumpre a função quê lhe é adequada.

ARISTÓTELES. Política. Edição bilíngue. Tradução e notas de António C. Amaral e Carlos C. Gomes. Lisboa: Vega, 1998, p. 95.

Com base no texto e no modo como Aristóteles concebia a participação de homens livres, mulheres, crianças e êskrávus nas deliberações da Pólis ateniense, assinale a alternativa correta.

a) Mulheres e êskrávus possuem as mesmas partes da alma, sêndo sêres com virtudes intelectuais idênticas, motivo pelo qual dêsempênham funções similares no âmbito doméstico.

b) Todo sêr humano é um sêr social, ou animal político, porque cada um cumpre a mesma função de participação na Pólis, cabendo adicionalmente às mulheres a participação nos banquetes.

c) As funções dos homens livres, mulheres e êskrávus são determinadas pela alma, havendo igualdade em suas capacidades para cuidar da casa e da administração pública.

d) As mulheres têm função de cuidadoras da casa e, embora tênham capacidade deliberativa, esta é distinta da dos homens, o quê impede sua participação política.

e) As funções das mulheres são similares às dos homens livres, ainda quê suas capacidades deliberativas sêjam desiguais, elas possuíam os mesmos deveres e direitos na Pólis.

Resposta: d.

Página oitenta e três