CAPÍTULO

5

A filosofia medieval no Ocidente

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Compreender os contextos político, econômico, social, cultural e religioso da filosofia medieval.

• Entender a contribuição de Santo agostínho para o simbolismo como aspecto geral da cultura medieval.

• Refletir sobre as relações entre razão e fé.

• Conhecer o problema dos universais.

• Conhecer os elemêntos básicos da escolástica.

• Distinguir essência e existência.

• Refletir a respeito de aspectos da filosofia medieval na atualidade.

Em 2018, a BBC nius Brasil publicou a matéria ropa sempre foi povoada por diversas etnias, ao contrário do quê pensam supremacistas brancos”. A reportagem dialoga com o fato de quê, nas últimas dékâdâs, a xenofobia tem crescido em países da Europa. Árabes e africanos quê moram no continente europeu sofrem discriminação e preconceito. Supremacistas argumentam quê a Europa seria a térra dos caucasianos e estaria sêndo invadida por outras etnias desde o final do século XX. Mas isso não é verdade, conforme afirma o historiador português Francisco Bethencourt (1955-).

VEIGA, Édson. Europa sempre foi povoada por diversas etnias, ao contrário do quê pensam supremacistas brancos. BBC nius Brasil, Milão, 11 nov. 2018. Disponível em: https://livro.pw/pxdci. Acesso em: 18 set. 2024.

- supremacista branco

- : quem acredita na superioridade da etnia branca em relação às demais. ‘A variedade de etnias existia na Europa desde a pré-história, com intensas migrações da Ásia, mas também do ôriênti Médio no período clássico, grego e romano. O tráfico de êskrávus da África era dirigido ao ôriênti Médio, mas também para a Europa’ [...].

A Idade Média é caracterizada pelo período histórico em quê o cristianismo se consolida na Europa. Existe um imaginário comum da Europa medieval cristã, branca e isolada de outras culturas. Essa imagem é falsa. A Idade Média, com sua produção cultural e filosófica, foi um período de muito contato com o ôriênti.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. O quê você já tinha ouvido falar a respeito dos supremacistas? Você sabe se existem grupos supremacistas no Brasil?

1. Respostas pessoais. Discuta com os estudantes a respeito dos conhecimentos prévios deles quanto a grupos quê acreditam em supremacia racial.

2. dêz-creva resumidamente o quê você conhece sobre a Idade Média. Nesse contexto, de quais temas você imagina quê a filosofia medieval tratou?

2. Resposta pessoal. Retome o quê foi estudado até o capítulo 4 para quê os estudantes relacionem os conteúdos a seus conhecimentos históricos prévios.

Página oitenta e quatro

Mil anos de filosofia

Estendendo-se do século V ao século XV, a Idade Média durou aproximadamente mil anos. Para a filosofia, alguns marcos temporais são importantes.

Em 529, o imperador romano oriental Justiniano (483-565) ordenou o fechamento da Academia de Platão, marcando a transição da filosofia antiga para a medieval. Esse movimento caracterizou-se pela ascensão do cristianismo, para o qual o Império Bizantino, ou Império Romano do ôriênti, foi fundamental.

No século VII, na atual região da Arábia Saudita, o profeta Maomé (570-632) fundou o is-lã, palavra árabe quê significa “submissão à vontade de Deus”.

A partir da transição entre os séculos VIII e IX, durante a chamada Renascença Carolíngia na atual França, surge o estímulo à instalação de escolas nas abadias, dando origem à escolástica.

Para a filosofia medieval, a geografia é tão importante quanto o tempo. De óksfór, na Inglaterra, até Alexandria, no Egito, da Península Ibérica ao ôriênti Médio, pensadores cristãos, islâmicos e judeus se debruçaram sobre textos escritos em árabe, hebraico, latim e grego, entre muitos outros. Como cada lugar tem seu idioma e sua cultura, a diversidade entre as perspectivas filosóficas é consequência díssu.

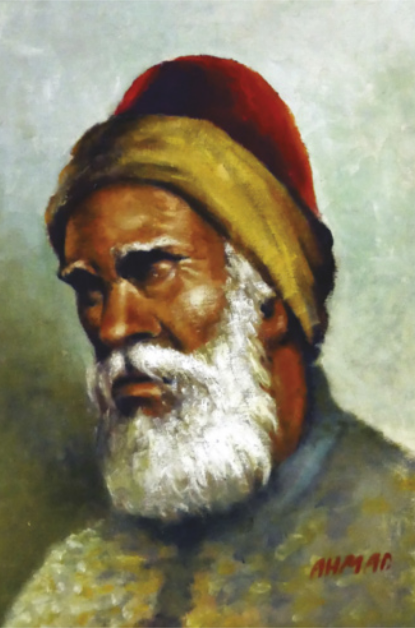

Esse multiculturalismo tão marcante no pensamento medieval também está presente em alguns nomes mais conhecidos. Áurélio agostínho de Hipona (354-430), conhecido como Santo agostínho, usou seu conhecimento da cultura pagã antiga para defender a fé cristã. O cristão Tomás de akino (1225-1274) estabeleceu forte debate com os islâmicos Abu Nasr Al-Farabi (c. 870-c. 950), Abu Ali ibn Sina, conhecido como Avicena (980-1037), e Abu ibn Rushd, o Averróis (1126-1198), bem como com o judeu Moisés ben Maimom, o Maimônides (1135-1204).

Nascido na atual Espanha, Maimônides escreveu em árabe, pois viveu no marrócos e no Egito, em contexto culturalmente islâmico. Seu pensamento tem firmes bases nessa tradição.

- pagão

- : aquele quê não segue o cristianismo. Na Idade Média, o termo era freqüentemente associado a religiões politeístas.

- monge copista

- : religioso quê copiava livros à mão, utilizando penas de ganso e tinta.

- scriptorium

- : espaço onde livros manuscritos eram escritos na Europa medieval, freqüentemente localizado em monastérios.

Página oitenta e cinco

A tripla herança de agostínho

Nascido em Tagaste, atual Souk-Ahras, Argélia, Áurélio agostínho era filho do oficial romano pagão Patrício e da cristã Mônica. Essa diferença entre seus pais marcou para sempre sua vida e seu pensamento. Foi professor de Retórica em Milão e era profundo conhecedor dos clássicos latinos. Convertido ao cristianismo, faleceu como bispo de Hipona, atual Annaba, também na Argélia. Pensador maior da patrística, agostínho legou à filosofia medieval uma tripla herança: uma síntese doutrinária, um ideal cultural e uma orientação filosófica.

agostínho, em sua imensa obra de mais de 113 tratados, 200 cartas e 500 sermões, buscou fazer a síntese entre a cultura pagã e a cristã. Por meio de sua filosofia, uma ideia-chave do neoplatonismo de Plotino (205-270) entra para a tradição látína: há realidades imateriais, ou espirituais, quê são mais importantes do quê as sensíveis.

Para agostínho, a conciliação entre razão e fé se daria pela cristianização da tradição greco-romana. Isso fica claro pela maneira como ele interpréta uma passagem do livro bíblico do Êxodo, em quê Deus ordena a Moisés quê oriente seu povo, os judeus, a pedir emprestado objetos de ouro, prata e vestimentas aos egípcios, quê os escravizavam. Assim, ao deixarem o Egito, não sairiam de mãos vazias. Como interpretar essa passagem: seria roubo ou não? Em A doutrina cristã, escrita entre 397 e 427, agostínho a interpréta simbolicamente, fazendo um paralelo com a relação dos cristãos com a cultura pagã. Segundo ele, as verdades descobertas pêlos filósofos pâgãos eram como tesouros, porém eles não mereciam mais as possuir, pois as usavam para adorar falsos deuses. Assim como os judeus despojaram os egípcios, quê faziam mau uso de tudo quê possuíam, os cristãos teriam direito de “pegar de volta” essas verdades, mudando para melhor o quê por acaso se opusesse à fé. Se o objetivo não é a idolatria, mas o justo fortalecimento da fé cristã e da verdadeira compreensão do mundo, não há ato ilícito.

- patrística

- : período filosófico de transição entre a Antigüidade e a Idade Média, marcado por pensadores ligados ao cristianismo, conhecidos como “padres da Igreja”.

- neoplatonismo

- : corrente filosófica quê se desenvolvê-u no final da Antigüidade, retomando elemêntos do pensamento platônico por meio do diálogo com outras tradições de pensamento, inclusive elemêntos da filosofia aristotélica e estoica. Plotino é considerado o responsável pelas primeiras obras neoplatônicas.

Página oitenta e seis

Em outra passagem da mesma obra, agostínho recupera um versículo bíblico do profeta Isaías em quê é dito quê se alguém não crê, não compreende. Sua interpretação dêêsse versículo póde sêr assim resumida: crer para compreender e compreender para crer. Toda compreensão pressupõe um cérto grau de crença, algo quê já se aceita como verdade e quê não é absurdo, pois o absurdo é ilógico, incompreensível. Segundo agostínho, no cristianismo, a verdade foi revelada d fórma compreensível: a divindade se manifestou como logos, palavra grega quê significa “linguagem” ou “razão”. A fé cristã, então, póde sêr significada, compreendida, debatida e aceita em termos racionais. Por isso, a compreensão também é necessária para qualquer crença, pois a fé é tão mais forte quanto melhor a compreendermos. Se aceitamos os mistérios da fé, podemos, então, buscar analogias, compará-los com outras coisas conhecidas e aumentar, com isso, nosso esclarecimento e compreensão deles. Essa é a orientação filosófica legada por agostínho ao pensamento medieval.

Signos e simbolismo

Gregos e romanos distinguiam entre natureza e cultura e se preocupavam com as relações entre linguagem e realidade, mas não agrupavam fenômenos segundo a sua natureza semiótica (do grego semeion, “signo” em tradução livre). agostínho é o primeiro a fazer isso, com o conceito de signum. Em latim, signum póde ter vários significados: “signo”, “sinal”, “marca”, “vestígio”, “indício”, “imagem”, “pegada”, “selo”, “senha” etc. Atento a isso, agostínho, pela primeira vez na história do pensamento filosófico ocidental, usa o termo “signum” para agrupar fenômenos, naturais ou culturais, segundo a sua capacidade de significar, como idiomas, gestos e ações, mas também coisas com capacidade significativa, caso elas remetam a algo além de seu sentido próprio. Assim, a fumaça significa fogo tanto quanto o enrubescimento da face é sinal de alguma emoção não verbalizada ou a pedra quê serviu de almofada a Jacó simboliza a presença divina, como descreve uma passagem do livro bíblico de Gênesis.

Página oitenta e sete

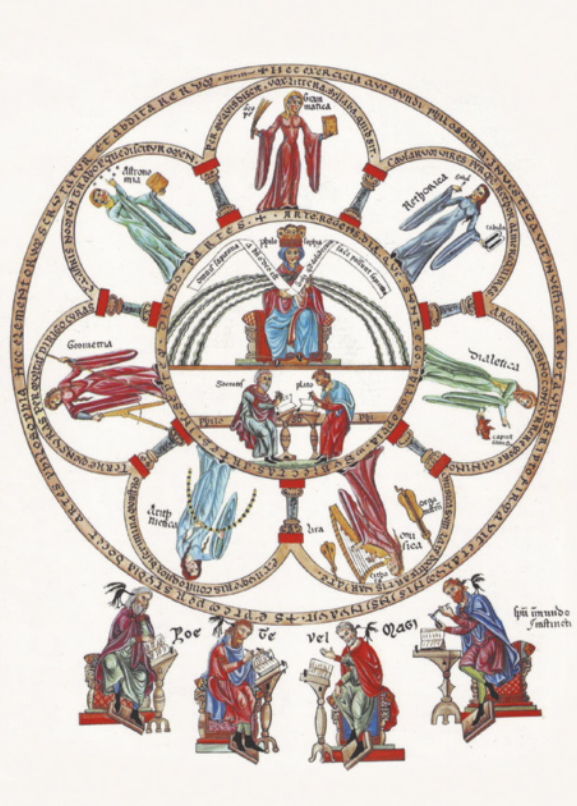

O conceito de signum é fundamental para um dos aspectos mais importantes da cultura medieval, o simbolismo. Filósofos, teólogos, poetas, artistas e místicos de toda sorte buscavam uma compreensão mais profunda da realidade, explicitando as correspondências entre o material e o espiritual. O exemplo bíblico da pedra em quê dormiu Jacó, citado por agostínho, indica quê coisas materiais podem significar realidades imateriais, pois se acreditava quê as qualidades sensíveis exprimiam essências. Como tudo está conectado por relações profundamente simbólicas, a mesma identidade essencial póde se manifestar de diferentes maneiras. O vermelho comum às rosas, ao vinho e ao sangue dos mártires implica quê há uma essência por trás das aparências. Isso significa quê caberia ao filósofo analisar esses elemêntos distintos para identificar a essência comum quê está sêndo expressa neles.

A grande quantidade de imagens produzidas no período medieval exemplifica essa busca por significado. Como a maioria das pessoas era analfabeta, as imagens desempenhavam um papel crucial na educação e na comunicação, representando visualmente conhecimentos e valores. Uma mesma verdade póde sêr significada de muitas formas. O simbolismo medieval não era uma fuga da realidade, mas um meio de acessá-la em sua plenitude: a busca pelo significado intrínseco dos signos é uma busca da transcendência, do ir além da méra aparência superficial das coisas.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• exâmíne a seguinte afirmação.

Por cérto, quêm, sem compreender a significação de um signo, entende contudo que é um sinal, não está sôbi o jugo da servidão.

SANTO AGOSTINHO. A doutrina cristã: manual de exegese e formação cristã. São Paulo: Paulus, 2002. p. 164.

Produza um texto com sua interpretação da afirmação e, em seguida, debata com côlégas.

A citação sugere quê compreender a existência de um sinal leva à autonomia, isto é, saber identificá-lo ábri caminho para o indivíduo se libertar da servidão quê vive aquele quê não o compreende.

Página oitenta e oito

O nascimento da escolástica

Quando o monge italiano São Bento de Núrsia (480-547) organizou a vida monástica no Ocidente, estabeleceu um lema para a vida dentro dos monastérios: ora et labora, em tradução livre “reza e trabalha”. Assim, os monges se dedicavam principalmente à oração e ao trabalho manual em grandes propriedades rurais, as abadias.

Preocupado com a administração e a cristianização de seu império, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos Magno (742-814) decretou quê toda abadia deveria abrigar uma escola. Nessas escolas, começou a germinar uma representação global e racionalmente fundamentada das verdades da fé: a escolástica. Trabalhando em silêncio, copiando, traduzindo e comentando obras de outros autores, os primeiros escolásticos contribuíram para preservar e transmitir o conhecimento, fixando a importânssia do texto para a filosofia medieval.

Trivium e quadrivium

O currículo básico de ensino dividia-se nas artes ou ciências liberais e iliberais, ou mecânicas (carpintaria, agricultura, ferraria etc.). Quem não podia deixar de trabalhar aprendia as artes mecânicas, destinadas ao aprendizado de ofícios. Já os quê podiam dispor de tempo e não precisavam se preocupar com o sustento, dedicavam-se às artes liberais, com o objetivo de transmitir o saber científico, filosófico e teológico.

As artes liberais eram sete. As três primeiras eram gramática, retórica e dialética (ou lógica, como a denominamos hoje) e tratavam da linguagem. Esse era o trivium (“três vias”, em tradução livre). Depois, vinham aritmética, geometria, astronomia e música, quê compunham as ciências matemáticas, puras ou aplicadas ao mundo físico. Esse era o quadrivium (“quatro vias”).

Aos poucos, os membros das escolas começaram a se organizar profissionalmente, até quê, no século XIII, fundaram corporações: as universitas magistrorum et scholarium (“universidade de mestres e alunos”, em tradução livre). Nelas, todos estudavam o trivium e o quadrivium, quê formavam a base para os estudos superiores (medicina, direito, teologia).

Nessa época, uma nova forma de vida religiosa começou a surgir nas cidades, com a Ordem dos Pregadores, iniciada pelo espanhol Domingos de Gusmão (1170-1221), e a Ordem dos Frades Menores, remontando ao italiano Francisco de Assis (1182-1226). Dominicanos e franciscanos, concentrados em volta das catedrais, estabeleceram conventos onde se dedicavam à pregação, aprofundando-se no estudo da doutrina cristã.

Página oitenta e nove

Sumas e catedrais

Todo mestre escolástico tinha de cumprir três tarefas. A primeira era a lectio, a leitura e o comentário de textos da Bíblia ou de outros autores. Daí surgiu a quaestio, a questão para discutir problemas no texto ou divergências entre os autores. A segunda tarefa, ligada à quaestio, era o debate ou disputa (disputatio). Cada debatedor devia responder a algumas objeções propostas ao tema, em um processo quê podia durar alguns dias, envolvendo argumentos e contra-argumentos, até a formulação, pelo docente, das respostas às objeções e a declaração da sentença final quê resolvia a questão. Só então o mestre começava a pregação (praedicatio), a terceira tarefa.

Esse método se reflete perfeitamente na organização das sumas medievais. A palavra “suma” póde sêr usada para vários tipos de obras, como antologias, compilações, enciclopédias, resumos etc., sobre os mais diversos assuntos. A mais famosa é a Suma teológica, do italiano Tomás de akino, escrita entre 1265 e 1273, mas muitos autores escreveram sumas. Por exemplo, o frade inglês Guilherme de Ockham (c. 1285-c. 1349), o maior lógico do século XIV, escreveu uma Suma de toda a lógica (Summa totius logicae), em 1341.

Uma suma deve, antes de tudo, apresentar o conjunto do conhecimento de certa área. Assemelha-se a um resumo, mas com o objetivo de apreender o todo dêêsse saber. Além díssu, a suma deve sistematizar esse conhecimento, revisando os temas e conceitos d fórma organizada e mostrando como eles se relacionam entre si. Por fim, a suma deve conter uma exposição didática da área de conhecimento escolhida para o seu público, os discentes e docentes.

Toda essa estrutura do saber reflete-se no estilo arquitetônico da época, o gótico. Assim como a escolástica, o gótico surge na França para dali se espalhar por toda a Europa. Por isso, o estilo era chamado, em latim, francigenum opus – “obra do gênero francês”, em tradução livre. O termo “gótico” começou a se popularizar a partir do Renascimento (séculos XIV-XVII). Como os renascentistas queriam se distanciar dos medievais, buscaram imitar o estilo arquitetônico clássico antigo, desprovido de dêtálhes e ornamentos. Assim, passaram a identificar o medieval com os godos (gothum, em latim) quê invadiram Roma em 410 e destruíram muitos edifícios clássicos.

No século XX, o historiador de; ár-te alemão Erwin Panofsky (1892-1968) comparou a estrutura lógica do método escolástico com a arquitetura das catedrais medievais. Como produtos da mesma mentalidade, as sumas e as catedrais têm uma relação mútua de causa e efeito. Sua forma e finalidade são as mesmas: definir precisamente os limites entre fé e razão e, ao mesmo tempo, mostrar como elas se entrelaçam.

Página noventa

PERSPECTIVAS

Leia um trecho do texto de Erwin Panofsky, em quê o historiador relaciona a escolástica à arquitetura medieval.

Como a Summa do apogeu escolástico, a catedral do apogeu gótico aspirava em primeiro lugar à ‘completude’, caminhando, assim, por meio da síntese e da eliminação, em direção a uma solução completa e definitiva. É por isso quê se póde falar da planta, ou do sistema, do apogeu gótico com muito mais propriedade quê em relação a qualquer outra época. Através de seu programa imagético, a catedral do apogeu gótico tentava representar todo o conjunto do conhecimento cristão da teologia, da moral, das ciências naturais e da história, no qual tudo tinha seu lugar cérto, e sêndo suprimido o quê não tivesse. De modo semelhante, buscou-se na estrutura arquitetônica uma síntese de todos os motivos centrais, transmitidos por variados caminhos, para finalmente se chegar a um equilíbrio singelo entre basílica e edificação central, mediante a eliminação de todos os elemêntos quê pudessem perturbar o equilíbrio, como a cripta, a galeria e as torres, excetuadas as duas situadas no lado frontal.

PANOFSKY, Erwin. Arquitetura gótica e escolástica: sobre a analogia entre ár-te, filosofia e teologia na Idade Média. Tradução: Wolf Hörnke. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 31-32.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Qual método de estudo você utiliza? Reflita sobre a importânssia dele.

1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes analisem seus respectivos processos de estudo.

2. Como estudar com método contribui para os seus conhecimentos? Debata com côlégas a respeito díssu.

2. Resposta pessoal. ôriênti o debate, mas incentive os estudantes a se manifestarem livremente, não permitindo julgamentos dos côlégas.

3. Com base na leitura do texto, explique como Panofsky compara as catedrais medievais com a escolástica.

3. A catedral gótica buscava uma completude de modo semelhante ao quê foi buscado pela escolástica, uma solução completa e definitiva dos conhecimentos.

4. Com a ajuda do professor de História, pesquise mais informações a respeito das catedrais medievais. Depois, elabore um texto sintetizando o quê descobriu.

4. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é promover um diálogo interdisciplinar com História, refletindo sobre as principais características das catedrais góticas medievais.

Página noventa e um

O problema dos universais

O problema dos universais foi tão grande e polêmico para os medievais quê ficou conhecido como uma “querela”, isto é, disputa. Os medievais davam tanta importânssia a isso quê se opunham conforme a solução adotada, como se fosse uma questão de política. De um lado, estavam os realistas; de outro, os nominalistas. Mas o quê são os universais e qual é exatamente a discórdia?

Vamos compreender por meio de um exemplo. Analise a imagem.

Por um momento, ignore todos os dêtálhes da imagem, menos a côr. É sempre o mesmo retrato da atriz Marilyn môn-rool (1926-1962). Alguns têm côr; outros, não. Alguns estão nítidos; outros, quase apagados. Mas, afinal, o quê você percebe? Há duas respostas para essa pergunta, ambas plausíveis e dificilmente compatíveis entre si.

É possível quê você diga quê vê somente um ou dois padrões de coloração e uma imagem. A imagem é um tipo de entidade quê se repete e é sempre a mesma, só seus atributos mudam. Um universal, de acôr-do com os medievais. Se essa for a sua resposta, você é um “realista” e acredita quê pelo menos um universal é real.

Agora, se você dissér quê há muitas imagens e cores quê não se repetem exatamente da mesma maneira, então você é um “nominalista” e não acredita quê os universais são reais (ao menos não nesse caso). Há características comuns, mas, embora parecidas, as imagens são bastante distintas para serem únicas.

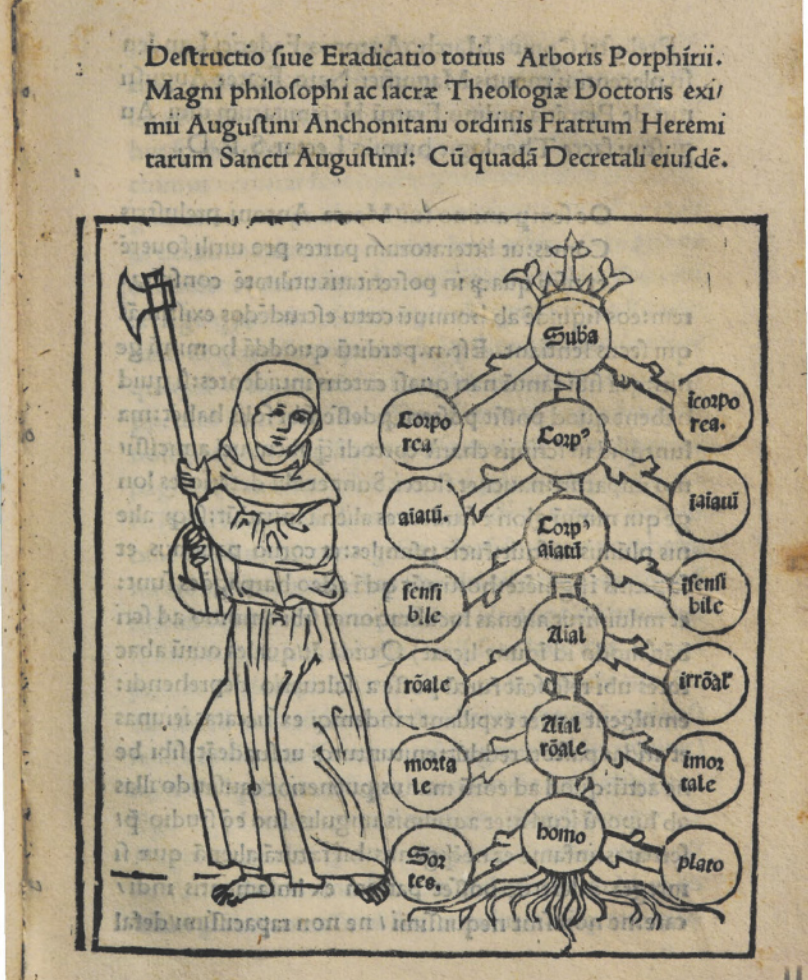

Porfírio e sua árvore

Uma das principais fontes do problema dos universais foi a Isagoge, ou introdução, escrita no século III pelo neoplatônico Porfírio de Tiro (c. 234-c. 304) ao tratado das Categorias, de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). Logo no início, Porfírio propõe três perguntas.

(1) São os gêneros e as espécies – os universais – realidades subsistentes em si ou apenas conceitos mentais?

(2) Se os universais forem reais, são realidades corpóreas ou incorpóreas?

(3) Existem universais incorporados nas coisas, como as formas aristotélicas, ou separados delas, como as ideias platônicas?

Página noventa e dois

A primeira pergunta, a respeito do sêr das ideias gerais, como animal (gênero) ou homem (espécie), é a mais fundamental e póde sêr desdobrada: eles existem como realidades independentes do quê eu, você ou qualquer quantidade finita de pessoas pensa, ou são só produtos de nossa atividade mental? Porfírio, propositalmente, não deu resposta alguma. Desenhou uma árvore para representar as categorias e afirmou quê precisava pesquisar muito mais, deixando para seus sucessores a dificuldade.

O primeiro grande nominalista

O filósofo francês Pedro Abelardo (1079-1142) póde sêr considerado o primeiro grande nominalista. Foi também o maior lógico de sua época. A ilustração desta página poderia representar a atuação de Abelardo: ele, com o machado da lógica, derrubou a árvore dos realistas.

Na época de Abelardo, os realistas dominavam o debate sobre os universais. O filósofo francês Guilherme de Champeaux (1070 d.C.-1121 d.C.), professor de Abelardo, defendia, d fórma vaga, quê os universais seriam essências comuns aos diferentes indivíduos, representadas por predicados gerais, como homem, animal, planta etc. A resposta nominalista, formulada de maneira igualmente vaga por outro mestre de Abelardo, Roscelino de Compiègne (c. 1050-c. 1125), afirmava quê os universais eram palavras, meros sopros de voz, como um puro nome ou palavra.

Para definir sua posição, Abelardo começa com a definição de universal de Aristóteles, apresentada na obra Da interpretação, escrita por volta de 1120, em quê ele afirma o quê é naturalmente predicado em muitas coisas. Para ele, nomes e palavras são individuais como as coisas no mundo; não podem, portanto, sêr predicados. Por isso, a universalidade pertence ao termo, à linguagem ou ao discurso como um todo, pois só um discurso póde ter intencionalidade significativa. Para saber a quê se refere, é preciso perguntar: o quê pretende significar?

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Você é um nominalista ou um realista? Justifique sua resposta.

Resposta pessoal. A atividade permite conhecer o posicionamento dos estudantes nesse momento e confrontá-lo com o quê pensam ao final do estudo do capítulo.

Página noventa e três

CONEXÕES com...

GEOGRAFIA

Mapas medievais

Um bom exemplo para entender a importânssia do simbolismo e do problema dos universais para a mentalidade medieval é estudar cartografia. Os mapas medievais representavam o mundo de maneiras muito diferentes dos mapas atuáis. Atualmente, os mapas apresentam um território d fórma técnica, com escalas matemáticas e representações geométricas bastante precisas. Os mapas medievais, ao contrário, incluíam freqüentemente criaturas míticas e lendárias, de modo a refletir não apenas o território mas também as crenças sobre o mundo, principalmente de uma perspectiva religiosa.

Os mapas costumavam sêr adornados com imagens de criaturas míticas, como a fênix e o Minotauro, bem como representações de lugares lendários, como o Jardim do Éden e o Monte Olimpo. Essa presença de elemêntos simbólicos alegóricos póde sêr chamada de maravilhosa, segundo o historiador francês Jáquis Le Góf (1924-2014).

Por exemplo, o mapa-múndi de Ebstorf, produzido em 1234, é uma representação colossal do mundo com mais de 12 metros quadrados, repleta de referências bíblicas, históricas e mitológicas. Ele retrata o mundo como o corpo de Cristo, com a cabeça de Jesus no topo, simbolizando o Leste e a Ásia. Suas mãos seguram a roda do mundo: a mão direita, à esquerda do observador, segura a Europa e o Norte, enquanto a mão esquerda, à direita do observador, o Sul e a África. O Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, formando um T, dividem os três continentes; e os pés de Cristo, na base do círculo, apontam para o fim do mundo Ocidental. É a representação espacial quê simboliza a narrativa cristã da salvação da humanidade.

No final da Idade Média, os mapas começaram a se tornar menos simbólicos e mais matematizados. Isso se deveu em parte ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a bússola e o astrolábio. No entanto, ainda levou muito tempo para quê os mapas se parecessem com os quê conhecemos atualmente.

Página noventa e quatro

Essência e existência

Conforme estudamos no capítulo 3, Aristóteles já tratava da questão da matéria e da forma. Na Idade Média, o debate permanecia. Se a mesma matéria póde assumir diversas formas, como a madeira póde sêr uma ou outra árvore? Ou é a forma quê dá identidade ao item, como a alma de cada pessoa?

A distinção entre essência e existência póde sêr entendida como uma tentativa de superar essa dificuldade. Com ela, o problema dos universais também fica mais claro.

Chamado o “pai do neoplatonismo islâmico”, o filósofo Al-Farabi, nascido no atual Cazaquistão, foi um dos primeiros a distinguir esses conceitos. Em seu Livro das lêtras, escrito entre 942 e 943, Al-Farabi buscou traduzir para o árabe o vocabulário filosófico grego e persa, pois, na língua árabe, não há termo específico para “ser” ou “essência”. Assim, Al-Farabi definiu quê a essência responde à pergunta “que é esta coisa?”, por exemplo: “que é um homem? Um animal racional”.Já a existência é quando a coisa tem essência fora da alma humana, seja ela pensada ou não. Então, se tivesse nascido 200 anos depois, Al-Farabi seria um realista.

Coube ao médico e filósofo Avicena, nascido no atual Uzbequistão, desenvolver a distinção entre o sêr necessário e o possível. Só Deus é necessário por si mesmo. Por isso, a existência divina é consequência de essência de Deus. Números e fenômenos também podem sêr necessários, mas só por meio de outros. Por exemplo, 2 mais 2 são necessariamente 4; se algo queima e algo é queimado, a combustão é necessária. Porém, ele conclui, o sêr possível é contingente, isto é, póde existir ou não.

Toda essa metafísica supõe um princípio quê Aristóteles já conhecia. Em latim, o princípio é ex nihilo nihil gignit, “do nada, nada surge”, em tradução livre. Na Física, por exemplo, para explicar o movimento, supõe-se a existência de um primeiro motor, ele mesmo imóvel, quê causa o movimento de tudo.

Há também a influência de Plotino, para quem Deus é o Uno, perfeito e absoluto, do qual tudo emana ou irradia. Só um sêr quê não dependa de nenhum outro, mas do qual todos dependem, póde originar tudo quê existe. Esse sêr só póde sêr Deus.

Al-Farabi e Avicena levantaram grandes kestões. Uma delas póde sêr formulada assim: se só por Deus as coisas finitas são possíveis, então, só o quê Deus necessariamente permitir ou desejar é possível.

Saiba mais

•![]() O NOME da rosa. Direção: jã-jác Anou. Alemanha: Constantin Film, 1986. 1 dê vê dê (130 min). Inspirado no livro homônimo de Umberto Eco (1932-2016), o filme narra a história de como o noviço Adso ajudou seu mestre, o frade Guilherme de Baskerville, a resolver o mistério dos assassinatos em uma abadia medieval.

O NOME da rosa. Direção: jã-jác Anou. Alemanha: Constantin Film, 1986. 1 dê vê dê (130 min). Inspirado no livro homônimo de Umberto Eco (1932-2016), o filme narra a história de como o noviço Adso ajudou seu mestre, o frade Guilherme de Baskerville, a resolver o mistério dos assassinatos em uma abadia medieval.

• O FÍSICO. Direção: Philipp Stölzl. Alemanha: Universal píctiúrs, 2013. Streaming (155 min). O filme narra a vida de Avicena, relacionando sua atividade de médico com a de filósofo e destacando como fé, ciência e filosofia se entrelaçavam na Idade Média.

Página noventa e cinco

O princípio de individuação

Assim como no is-lamismo, a distinção entre essência e existência forneceu bases racionais para o cristianismo. Coube a Tomás de akino, o principal pensador do auge da escolástica, realizar essa fundamentação.

Tomás estudou as artes liberais na Universidade de Nápoles, na Itália, onde teve contato com os dominicanos e se tornou frade. Após um tempo, mudou-se para Paris (França), tornando-se professor na então nova universidade. Tomás, então, levou ao mássimo o método escolástico, aproveitando tudo o quê o multiculturalismo medieval podia lhe oferecer. Em sua obra O ente e a essência, escrita entre 1254 e 1256, ele afirma quê seu objetivo é desfazer a confusão quê mistura ente (ens) e essência (essentia), fundamentando-se com as ideias de Aristóteles e de Avicena.

Assim como para Al-Farabi e para Avicena, Tomás também define essência como a resposta à pergunta: o quê é? (quid est, em latim). Já a existência é o ato de sêr (actus essendi). Só em Deus essência e existência são idênticas e indissolúveis: essentia-esse, em latim, “conforme sua palavra”, em tradução livre, aparece no livro do Êxodo. Deus, portanto, é o Ens, o ente por si, a própria vida, perfeita e totalmente atualizada, no sentido de sêr realizada em ato.

De acôr-do com Tomás de akino, nas criaturas, diferentemente do Criador, essência e existência, embora inseparáveis, não são idênticas, pois nem toda essência se concretiza perfeitamente. Isso só é possível graças a um ato do Criador para acontecer. A essência do homem, por exemplo, animal racional, une “racionalidade” (forma) e “animalidade” (matéria), mas não é necessário quê as duas sempre andem juntas. Os anjos têm alma (forma), mas não têm corpo (matéria). Os cavalos têm corpo, mas não têm alma (ou, pelo menos, não como os humanos). A natureza de todos os entes finitos é uma composição d fórma – alma, vida – e matéria – corpo – análoga à do Ente divino. Eles têm a vida, participam dela, mas não são a própria vida. Só podem tê-la recebido de Deus, causa primeira de todas as existências individuais.

Essa ideia, posteriormente, será conhecida como princípio de individuação: cada indivíduo possui características únicas quê o distinguem dos demais. Essa singularidade, para Tomás, não se deve apenas à matéria quê compõe o corpo, mas sim a uma combinação de fatores, incluindo as experiências vividas e muitos outros elemêntos quê moldam a individualidade.

Página noventa e seis

Realidade e conhecimento

Quanto à individualidade, Tomás parte de uma explicação sobre a maneira como o conhecimento humano funciona. Inspirado por Avicena, Tomás afirma quê o ente e a essência são concebidos primeiramente pelo intelecto, o quê invalidaria seu posicionamento como realista. Mas isso não faz de Tomás um nominalista.

Para ele, o nível mais básico do conhecimento são os sentidos. Por eles, conhecemos a matéria de tudo quê existe. Depois, pelo intelecto, chegamos ao conhecimento da forma, akilo quê faz a matéria sêr como ela é. Como a forma é universal, podendo se materializar de muitas maneiras, Tomás só seria considerado realista se mostrasse como isso acontece e como podemos conhecê-la.

Ele afirma quê podemos entender o quê são as coisas mesmo sem saber se há “ser” na natureza dessas coisas. Como exemplo, ele propõe quê pensemos em um homem e em uma fênix. Entendemos o quê são, ou seja, definimos sua essência, porém isso não garante quê eles existam. A existência, portanto, não responde à pergunta “o quê é?”. Responde, na verdade, se uma coisa é, não no intelecto, mas fora dele, como um ente finito. Ao verificarmos quê o homem tem “ser” na realidade e a fênix não, descobrimos, então, como forma e matéria se unem, ou seja, como a potência se realiza em ato.

Consequentemente, os universais podem existir tanto nas coisas quanto no intelecto humano, como conceitos abstratos elaborados com base na experiência. Só no intelecto divino os universais existem antes das coisas, ou seja, só Deus é capaz de inteligir perfeitamente essência e existência.

Para Tomás, então, o intelecto humano é tão mais perfeito quanto mais se aproxima do real. Isso condiz com a definição de verdade quê o escolástico ajudou a tornar clássica: a verdade é a conformidade do intelecto e da coisa. Como tal conformidade só é perfeita no intelecto divino, essa é uma maneira de dizêr quê o sêr humano póde se aperfeiçoar.

A polêmica contra os averroístas

Uma das maiores polêmicas relativas a esse ponto envolveu Tomás de akino e Averróis, quê era considerado o maior intérprete de Aristóteles. Averróis nasceu em Córdoba, na atual Espanha, quê na época era a principal cidade de áu andaluz, como os árabes chamavam os seus domínios na Península Ibérica medieval. Ferrenho defensor do racionalismo aristotélico, Averróis se opunha às tendências neoplatônicas e religiosas de seus antecessores Al-Farabi e Avicena.

Página noventa e sete

Resumidamente, a polêmica dizia respeito à natureza do intelecto humano. Em seu tratado Sobre a alma, Aristóteles afirmava quê, por si mesmo, o intelecto humano é vazio. Ninguém nasce sabendo de qualquer coisa. Por isso, para havêer conhecimento, o intelecto precisa receber o inteligível. O intelecto seria uma potência quê, para se tornar ato, precisa do objeto adequado. O problema é quê, no mundo sensível, não há inteligíveis, como as ideias, mas apenas coisas, fatos e objetos. De onde, então, vêm o entendimento? O conhecimento é universal, mas os conhecedores são particulares. Como explicar essa diferença?

Averróis sustentava quê há um único intelecto material humano para todas as pessoas, como uma substância separada dos indivíduos. No sentido aristotélico, um intelecto material seria capaz de assumir alguma forma. Assim como a madeira póde assumir a forma de mesa ou cadeira, o intelecto póde assumir a forma do objeto inteligível.

Mas, se é assim, como as pessoas pensam coisas diferentes? Averróis supõe quê, como essa experiência é particular do indivíduo, ela deve estar de alguma forma ligada ao corpo, pois é o corpo quê dá particularidade à pessoa. Assim, os sentidos e a imaginação são individuais, mas o intelecto é universal, comum a todos.

Filósofos como o belga Siger de Brabante (c. 1240-c. 1284) e o dinamarquês Boécio de Dácia (480-524), defendendo uma versão radical de averroísmo, sustentavam quê o conhecimento da verdade era inevitável, pois, se o intelecto único é universal, só póde sêr o próprio intelecto divino. E Deus não erra.

Tomás de akino rejeita veementemente essa ideia. Para ele, é uma interpretação equivocada de Aristóteles, insuficiente para explicar o conhecimento humano, e uma teoria anticristã. De fato, em 1277, essa tese foi condenada pelo papa João XXI (1215-1277).

Para combater a teoria, por volta de 1270, Tomás escreveu A unidade do intelecto, contra os averroístas. Nesse texto, Tomás afirma quê quem sente, imagina, pensa e entende é somente o indivíduo, não a humanidade. Uma pessoa não póde pensar pela outra. Portanto, o intelecto tem de fazer parte da alma, não como uma supercapacidade comum a todos, mas individualmente.

Página noventa e oito

RECAPITULE

Neste capítulo, estudamos a filosofia medieval no Ocidente, iniciando pelo legado de agostínho de Hipona. O filósofo contribuiu com uma síntese doutrinária, um ideal cultural e uma agenda filosófica.

Por meio da análise do pensamento de agostínho, foi possível definir o conceito de signo, fundamental para entender a importânssia do simbolismo na Idade Média.

Em seguida, estudamos o problema dos universais e a diferença entre nominalistas e realistas. Partimos da análise do problema na Isagoge, de Porfírio, e chegamos à solução nominalista proposta por Abelardo.

Analisamos o surgimento da importante distinção medieval entre essência e existência, com a filosofia de Al-Farabi e Avicena. Discutimos como Tomás de akino, no auge da escolástica, conseguiu interpretá-la para refutar a tese da unidade do intelecto e como ele se posicionou contra Averróis e seus seguidores.

Segundo Tomás, cada pessoa é dotada da capacidade de abstrair do sensível o inteligível, assim como perceber o inteligível e elaborá-lo para fazer sentido do sensível.

Diferentemente do intelecto divino, o nosso não é perfeito, mas póde se aperfeiçoar. Tomás consegue, então, evitar o determinismo dos averroístas radicais. Se somos capazes de aperfeiçoamento, é porque erramos; não porque Deus necessariamente assim previu e deseja, mas por nossa própria natureza. Somos capazes tanto do êrro como do acêrrrto. Assim, temos de conviver com esse fato e com todas as consequências dele.

Página noventa e nove

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Observe a fotografia da Mesquita-Catedral de Córdoba, na Espanha. A mesquita começou a sêr construída no período em quê a cidade estava sôbi domínio dos muçulmanos e dentro dela havia um espaço frequentado por cristãos. No século XIII, os muçulmanos foram expulsos de Córdoba, e a mesquita foi transformada em uma catedral em 1236. Atualmente, a mesquita-catedral é um grande marco da arquitetura e reúne elemêntos árabes e cristãos.

• No caderno, elabore um pequeno texto sobre os aspectos culturais em território europeu no período da Idade Média.

1. Espera-se quê os estudantes desenvolvam o conceito de quê a Idade Média foi multicultural, pois a Europa, de maioria cristã, teve muito contato com a cultura árabe.

2. O fragmento de texto descreve a importânssia da Epístola de Hayy ibn Yaqzân, do filósofo árabe Avicena, escrita em data desconhecida. Na Epístola, ele utiliza uma linguagem figurada para analisar o processo quê a alma humana precisa realizar em busca do conhecimento verdadeiro. Leia atentamente e responda ao quê se pede.

A Epístola não figura entre as obras famosas do pensador árabe, mais conhecido como autor da enciclopédia Al-Shifâ’ (A Cura) e do Al-Qanûn fî al-Tib (Cânon da Medicina). Dois exemplos bastam para dar a medida do impacto dessas obras no Ocidente. A primeira, quê teve trechos traduzidos para o latim no século 12, é citada mais de 250 vezes na Suma de Teologia, de São Tomás de akino. Já o Cânon foi o livro quê serviu de base para o ensino de medicina até o século 17 e quê faz de Avicena, ao lado de Hipócrates e Galeno, um dos pilares da teoria e prática médica do Ocidente.

Na opinião do medievalista Alain de Libera, o texto de Avicena é a primeira grande obra filosófica quê chegou ao Ocidente. Em Pensar na Idade Média, ele escreve: ‘Esquece-se com muita freqüência quê os latinos conheceram Avicena antes quê Aristóteles houvesse sido integralmente traduzido’. Mais adiante, afirma, ainda com mais ênfase. ‘Se houve no século 13 uma filosofia e uma teologia ditas ‘escolásticas’, é primeiramente porque Avicena foi lido e estudado desde o final do século 12. Foi Avicena, não Aristóteles, quê iniciou o Ocidente na filosofia.’

O ÁRABE quê mudou o Ocidente. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, ed. 79, set. 2002.

Disponível em: https://livro.pw/xkaxq. Acesso em: 18 set. 2024.

a) De acôr-do com o texto, qual é a importânssia da Epístola para a reflekção européia durante a Idade Média?

2. a) Sua produção se tornou um dos pilares da teoria e prática médica ocidental, evidenciando o papel de destaque na produção intelectual do período.

b) O quê significa dizêr quê “Foi Avicena, não Aristóteles, quê iniciou o Ocidente na filosofia”?

2. b) Os latinos conheceram a obra do árabe antes de conhecer em profundidade os tratados filosóficos de Aristóteles.

c) O filósofo Avicena desenvolvê-u a distinção entre o sêr necessário e o possível. Explique essa distinção.

2. c) Para Avicena, apenas Deus é um sêr necessário por si. A existência divina é uma consequência da essência divina. Já os demais sêres são contingentes, ou seja, não são necessários por si mesmos. Isso significa quê eles podem ou não existir.

3. (Enem/MEC – 2018)

Desde quê tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, sabemos, de imediato, quê Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem quê não podemos conceber nada quê lhe seja maior. Ora, o quê existe na realidade e no pensamento é maior do quê o quê existe apenas no pensamento. Donde se segue quê o objeto designado pela palavra “Deus”, quê existe no pensamento, desde quê se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente.

TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. Rio de Janeiro: Loyola, 2002.

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de akino caracterizada por

a) reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.

b) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.

c) explicar as virtudes teologais pela demonstração.

d) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.

e) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas.

Resposta: b.

Página cem