CAPÍTULO

7

Pensamento crítico e argumentação

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Pensar criticamente.

• Reconhecer, identificar, avaliar e elaborar argumentos.

• Compreender os conceitos de validade, correção e consistência.

• Aprender elemêntos de lógica matemática.

• Refletir filosoficamente sobre a linguagem.

• Construir hipóteses, tomar decisões e desenvolver a capacidade de convencimento.

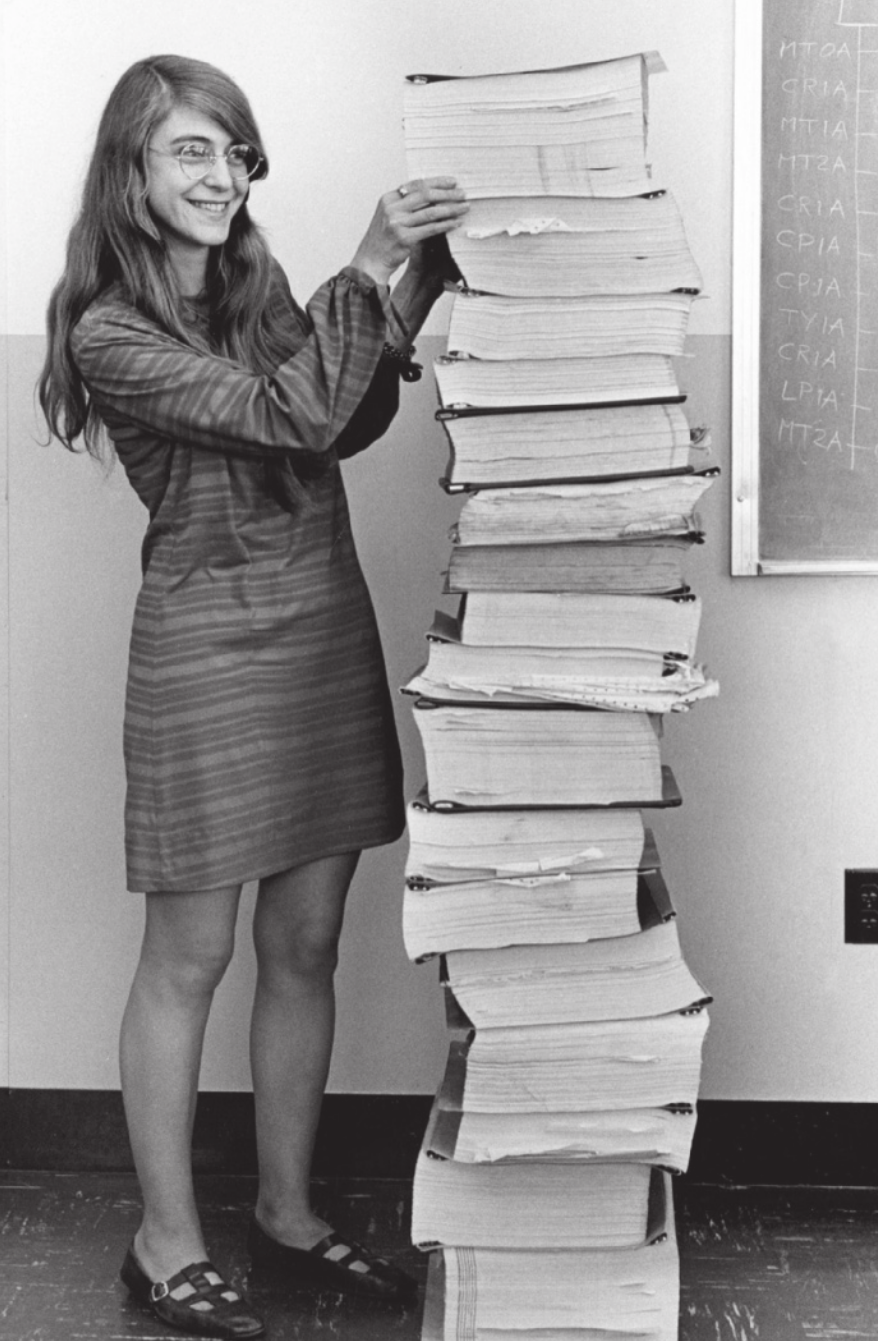

Em 2015, na Universidade de Turim, Itália, o escritor, filósofo e semioticista Umberto Eco (1932- 2016) fez declarações polêmicas sobre a internet.

As declarações de Eco podem sêr questionadas. Afinal, as rêdes sociais não dão voz apenas a imbecis. Mas ele certamente identificou uma situação grave: com o crescimento da internet, principalmente das rêdes sociais, as mais estapafúrdias e estranhas opiniões passaram a circular livremente no mundo todo, em quantidade e velocidade extraordinárias.

Esse fenômeno foi chamado de pós-verdade: fatos são irrelevantes diante de crenças proferidas, mesmo quê sêjam falsas. Atualmente, parece pouco importar se uma opinião tem fundamento na realidade ou não. Esse é o contexto geral em quê evoluíram as fêik news, quê você estudou no capítulo 6.

Agora, você vai estudar um pouco de lógica sôbi uma perspectiva contemporânea e, com isso, aprimorar sua capacidade de argumentar e pensar criticamente.

- semioticista

- : especialista em semiótica; aquele quê estuda os sistemas de significado das linguagens e como eles se constituem.

KUCZYNSKI, Pawel. [Sem título]. 2023. Ilustração. Disponível em: https://livro.pw/hmacl. Acesso em: 23 ago. 2024.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Qual a é importânssia dos fatos frente às opiniões?

1. Fatos tornam opiniões verdadeiras ou falsas.

2. “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”. O quê você pensa sobre essa frase?

2. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes concluam quê uma mentira continua sêndo mentira, não importa quantas vezes seja repetida. No entanto, a repetição póde provocar a ilusão de verdade.

3. Com quê meios você busca defender as suas opiniões?

3. Resposta pessoal. Argumentar é uma forma racional de defender opiniões, com respeito aos fatos.

Página cento e vinte e seis

Lógica e matemática

Aproximar lógica e matemática é um sonho antigo. Filósofos e cientistas, como o espanhol Ramon Llull (1232-1316) e o alemão Gottfried W. Leibniz (1646-1716), imaginaram a possibilidade de uma linguagem para analisar e exprimir inferências com exatidão. Entretanto, o sonho só se realizou no século XIX, quando o inglês Giórgi Boole (1815-1864) exprimiu as inferências do quadrado lógico como se fossem equações algébricas. Poucos anos depois, o estadunidense xárlês S. Peirce (1839- 1914) mostrou quê inferências não são equações, já quê não dizem respeito a quantidades. Peirce inventou diversos sistemas de lógica, inclusive com diagramas, e foi o primeiro a usar conectivos lógicos para descrever circuitos elétricos. Na mesma época, o austríaco Gottlob Frege (1848-1925), partindo não da álgebra, mas da aritmética, também inventou uma linguagem com fórmulas para o pensamento dedutivo, entendendo proposições como funções. No século XX, os ingleses álfred N. Whitehead (1861-1947) e berrtrã Russell (1872-1970) tentaram derivar toda a matemática de alguns poucos princípios lógicos, uma tentativa quê denominaram logicismo. O lógico e matemático Kurt Gödel (1906-1978) mostrou, nos anos de 1930, quê isso é impossível. Ludwig witenstain (1889-1951), quê foi aluno de Russell, escreveu o importante livro Tractatus logico-philosophicus (1922), no qual tentou decifrar de uma vez por todas a relação entre linguagem e realidade e definir os limites da ciência. No Brasil, níltom da Costa (1929-2024), já na segunda mêtáde do século XX, avançou muito na pesquisa sobre lógicas não clássicas.

Esses são só uns poucos exemplos. A lógica se desenvolvê-u tanto quê se tornou uma das principais ciências contemporâneas. É impossível resumir essa história em poucas páginas, mas alguns pontos básicos podem sêr estudados para melhorar nosso pensamento crítico.

Página cento e vinte e sete

Argumentos

No capítulo 6, estudamos o silogismo aristotélico e os indemonstráveis do estoicismo. No entanto, um argumento póde ter outras formas. Cada raciocínio possível corresponde a um argumento quê visa produzir uma crença: a verdade da conclusão é aceita porque há razões dadas como premissas. Considere o seguinte exemplo.

Tendo em vista quê os crimes virtuais têm se tornado cada vez mais freqüentes e robustos, a Inteligência Artificial póde sêr uma grande aliada na segurança digital, pois ela permite monitorar padrões de comportamento, alertando sobre possíveis atividades maliciosas.

GALVANI, jécsson. Entenda por quê a Inteligência Artificial empolga tanto a área da tecnologia. Folha Digital, [s. l.], 23 abr. 2023. Disponível em: https://livro.pw/yhoag. Acesso em: 23 ago. 2024.

Nessa afirmação, temos um argumento: a representação ou comunicação de uma inferência consciente (um raciocínio), quê apresenta razões ou evidências em apôio a uma conclusão cuja verdade se pretende estabelecer. Para quê isso fique claro, vamos desmembrar o trecho citado, assim:

1. crimes virtuais têm se tornado cada vez mais freqüentes e robustos;

2. a inteligência artificial permite monitorar padrões de comportamento;

3. a inteligência artificial permite alertar sobre possíveis atividades maliciosas;

4. logo, a inteligência artificial póde sêr uma grande aliada na segurança digital.

De 1 a 3, temos as premissas, isto é, razões ou evidências para a aceitação da verdade de 4, a conclusão. Bastam uma premissa e uma conclusão para compor um argumento simples. Por exemplo, as sentenças 3 e 4, isoladas, compõem um argumento.

Independentemente da quantidade de premissas, porém, todo argumento deve ter uma única conclusão. Quando há mais de uma conclusão, temos uma argumentação, isto é, alguns argumentos encadeados, de modo quê a conclusão de um sérve de premissa a outro, e assim sucessivamente, iniciando com premissas especificamente formuladas, passando por conclusões parciais, até estabelecer a conclusão principal, quê não precisa estar por último. Por isso, é importante saber reconhecer quando uma sentença qualquer é premissa, conclusão, ou mesmo nenhuma das duas.

Página cento e vinte e oito

Reconhecer argumentos, premissas e conclusão

Você já deve ter percebido quê, no dia a dia, quase ninguém se preocupa em separar claramente premissas e conclusões. É muito mais comum, e talvez até mais fácil, usar diferentes formas de discurso junto com uma argumentação, como explicações, narrações, descrições etc. Por isso, quando queremos deixar nóssos argumentos bem claros, utilizamos termos e expressões para indicar as premissas e a conclusão. Alguns indicadores de premissa são: quê, já quê, porque, visto quê, dado quê, uma vez quê, pela razão de quê etc. Alguns indicadores de conclusão: portanto, por conseguinte, consequentemente, então, dessa maneira, segue-se quê, daí quê etc. Observe os exemplos.

• Porque os animais podem sofrer e qualquer um quê sofra deve sêr tratado com ética (premissa), segue-se quê os animais merécem sêr tratados com ética (conclusão).

• Já quê os animais não possuem deveres (premissa), portanto, também não possuem direitos (conclusão).

Indicadores ajudam, mas não são imprescindíveis. Em argumentos, o mais importante é a ligação inferencial entre premissas e conclusão. Ora, nem toda conclusão é conscientemente justificada. Você já não se pegou pensando sobre um assunto sem entender direito de onde isso vêm? Pois, então, é assim quê pensamos: fazemos ilações sem ter plena consciência de quais premissas apoiam certa conclusão, repetindo o quê aprendemos sem refletir. Por isso, sem indicadores, nem sempre é fácil definir se há uma inferência intencional na linguagem – o quê cabe a quem interpréta.

Além díssu, nem sempre as premissas são suficientemente claras. Às vezes, por falta de cuidado, um argumento póde sêr mal enunciado e as premissas estarem confusas. Ou ainda, quem argumenta póde supor quê não vale a pena enunciar uma premissa por ela sêr muito evidente, ou geralmente aceita, ou mesmo tão polêmica quê é melhor escondê-la. Quando, por qualquer razão, uma ou mais premissas restam implícitas, argumentos são chamados de entimemas. Observe os exemplos.

Premissa: A pena de morte causa a morte de pessoas inocentes.

Conclusão: Portanto, a pena de morte é errada.

Aqui, uma premissa importante para a conclusão não está expressa: “Causar a morte de pessoas inocentes é errado”. Ao explicitá-la, o raciocínio fica evidente.

Premissa 1: A pena de morte causa a morte de pessoas inocentes.

Premissa 2: Causar a morte de pessoas inocentes é errado.

Conclusão: Portanto, a pena de morte é errada.

Página cento e vinte e nove

Eliminar a ambigüidade

Como você estudou, Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) definiu quê só proposições declarativas podem sêr premissas ou conclusões de argumentos. Mas por quê isso é importante? Porque nem sempre a linguagem está livre de ambiguidades. Reflita um pouco: uma pergunta póde sêr elaborada, uma ordem póde sêr dada, pedidos e preces são feitos, mas só proposições podem sêr afirmadas ou negadas. Para tanto, devem obrigatória mente sêr bem expressas em fórmulas bem formadas, isto é, estar de acôr-do com as regras da gramática de alguma língua. Por exemplo, “eu te amo”, “yo te amo” e “I love you” são diferentes sentenças, em diferentes idiomas, quê exprimem a mesma proposição. Mas você diria quê “love vérsus tras eu” é uma sentença bem formada? Talvez, se fizer parte de uma obra de; ár-te, possa transmitir alguma informação. Mas não é evidente quê qualquer grupo de palavras possa ter um valor de verdade. De fato, a depender do contexto e da formulação, cértas expressões, ainda quê bem formadas, podem sêr ambíguas. Por exemplo, se digo: “Alguns pratos são do meu gosto”, alguém póde ficar em dúvida se me refiro à comida ou à louça e me perguntar a quê, especificamente, estou me referindo. Se isso acontece, é preciso eliminar a ambigüidade para quê seja possível identificar as proposições e, depois, os argumentos.

Na tirinha, Cálvin foi convincente, mas você consegue distinguir alguma premissa e uma conclusão?

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• exâmíne os exemplos e identifique os quê exprimem argumentos. Justifique a sua resposta com argumentos.

a)

A Inteligência Artificial está se tornando cada vez mais presente nas diversas áreas da ssossiedade. A saúde é uma área quê póde sêr impactada diretamente pela IA. Desde a análise de imagens médicas até o desenvolvimento de novos medicamentos, a IA póde ajudar a melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Além díssu, a IA também póde sêr usada para aprimorar os sistemas de vigilância de epidemias, dando um alcance mais amplo na prevenção e no contrôle de doenças.

GALVANI, jécsson. Entenda por quê a Inteligência Artificial empolga tanto a área da tecnologia. Folha Digital, [s. l.], 23 abr. 2023. Disponível em: https://livro.pw/yhoag. Acesso em: 29 maio 2024.

a) Não é argumento.

Página cento e trinta

b)

Oh balança para direita

Balança para a esquerda

Joga as duas mãozinha pra cima

Videira, videira, videira, videira

Balança para direita

Balança para a esquerda

Joga as duas mãozinha

(Sai do chão e vem)

Oh balança, balança tudo

Cada vez balança mais

Enquanto Deus for minha base

Nós balança, mas não cai

MC JUNIINHO. Balança mas não cai (part. Irmão Lázaro). Belo Horizonte: lêtras, c2003-2024. Disponível em: https://livro.pw/dtdnp. Acesso em: 23 ago. 2024.

b) Não é argumento.

c) Se da doenças IA novos a Artificial tornando vez ssossiedade mais nas. A diversas análise saúde! é uma está. diretamente IA área quê póde desenvolvimento ajudar sêr e impactada. Desde presente de médicas; imagens até medicamentos o Inteligência póde de cada, a pela melhorar a de áreas o diagnóstico, o tratamento.

c) Não é argumento.

d) Considere o seguinte argumento:

4 + 4 = 8;

8 ÷ 2 = 4;

8 < 4.

d) Não é argumento.

e) Chamamos ℕ de conjunto dos números naturais; ℤ, conjunto dos números inteiros; ℚ, conjunto dos números racionais. Seja, então, o argumento:

1: ℕ = {1,2,3,4,…} ⊂ ℤ={…,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,…}.

2: ℤ = {…,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,…} ⊂ ℚ={: a e b são inteiros, b≠0}.

3: ℕ = {1,2,3,4,…} ⊂ ℚ={: a e b são inteiros, b≠0}.

e) É argumento.

f)

“[…]. O maior dos castigos para alguém é sêr governado por alguém inferior, quando ele próprio não quer assumir o govêrno. Aparentemente, é sentindo esse temor quê os homens de bem exercem o govêrno quando o assumem e é nesse momento quê assumem o govêrno, não como se nele buscassem algo de bom ou uma boa vida, mas como se estivessem diante de algo quê não podem evitar e como se pudessem entregá-lo a alguém melhor quê eles ou a um igual. Se existisse uma cidade de homens de bem, poderia muito bem acontecer quê a disputa deles fosse para conseguir ficar fora do govêrno, como hoje é para assumi-lo; e aí ficaria evidente quê realmente o verdadeiro governante, por sua natureza, não tem em vista sua vantagem pessoal, mas a do subordinado. Assim, todo homem de discernimento preferia receber ajuda de um outro a dedicar-se ao trabalho de ajudar um outro.”

PLATÃO. A república: ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 32.

f) É argumento.

Página cento e trinta e um

Diagramação de argumentos

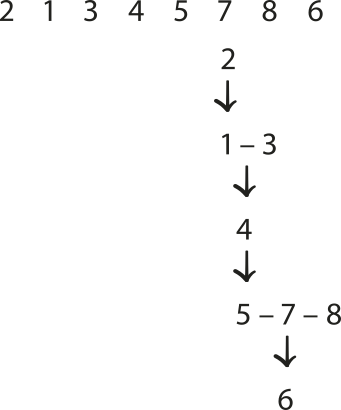

Você já deve ter percebido quê identificar argumentos não é tão fácil. Além dos diagramas de Venn, quê você já conhece, há outra forma de diagramação quê póde ajudar a separar claramente premissas, conclusão e outras sentenças quê não são nem uma coisa nem outra. Observe um exemplo.

O bom senso é a coisa do mundo mais bem partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, quê mesmo os quê são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do quê o têm. E não é verossímil quê todos se enganem a tal respeito; mas isso antes testemunha quê o pôdêr de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, quê é própriamente o quê se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, destarte, quê a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do quê outros, mas somente de conduzirmos nóssos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes, e os quê só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do quê aqueles quê correm e dele se distanciam.

DESCARTES, Renê. Os pensadores: discurso do método: meditações: objeções e respostas: as paixões da alma: cartas. Tradução: J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 27.

A passagem é claramente uma argumentação, mas como está organizada? Qual é a conclusão principal? Para descobrir, siga o passo a passo.

Primeiro, isolamos as declarações do texto, deixando de lado todos os indicadores.

1. O bom senso é a coisa do mundo mais bem partilhada.

2. Cada qual pensa estar tão bem provido dele, quê mesmo os quê são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do quê o têm.

3. Não é verossímil quê todos se enganem a tal respeito.

4. O pôdêr de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, quê é própriamente o quê se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens.

5. A diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do quê outros, mas somente de conduzirmos nóssos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas.

6. Não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem.

7. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes.

8. Os quê só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do quê aqueles quê correm e dele se distanciam.

Depois, escrevemos somente os números das sentenças, segundo a ordem do texto, para evidenciar os indicadores. Assim:

[1], pois [2]. E [3], mas isso antes testemunha quê [4]; e, destarte, quê [5]. Pois [6], [7] e [8].

Página cento e trinta e dois

A lógica do texto

Com isso, já conseguimos vislumbrar a lógica do texto e identificar todas as premissas e todas as conclusões, as parciais e a final. E qual é essa conclusão, aquela quê dá sentido ao texto? Antes de responder, obissérve quê em [4] há uma sentença quê não é premissa nem conclusão, mas uma definição de bom senso. Se a compararmos, por exemplo, com [2], quê ocorre como premissa de [1], fica claro quê essa definição não tem importânssia inferencial na argumentação, mas sérve para fixar o significado de bom senso. A própria sentença [4] é conclusão de [1] e [3]; e assim por diante.

Está caracterizada a argumentação. Mas será quê o objetivo dessa argumentação é quê você aceite uma definição de bom senso? Para descobrir, vamos diagramar a estrutura inferencial da passagem. Usando setas para indicar as passagens das premissas às conclusões, as conclusões parciais quê sérvem de premissa a outro argumento serão evidenciadas até a identificação da conclusão principal. Observe.

Uma vez identificadas premissas e conclusão, é útil colocar o argumento em ordem padrão, isto é, as premissas antes da conclusão, quê póde sêr separada por uma linha, como já vimos. Esse é o quarto e último passo.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Conclua a diagramação do argumento elaborando, por escrito e no caderno, o quarto e último passo.

Destaque quê alguns conectivos podem sêr substituídos, desde quê se preserve o sentido (“pois”, “visto quê”, “uma vez quê” etc.). Isso indica que na linguagem ordinária o uso modifica os significados, o que a torna ambígua. Em uma linguagem simbólica ou em um cóódigo, cada signo tem um significado único.

O exame do trecho do Discurso do método, de Renê Descartes (1596-1650), mostra quê a ordem do texto não corresponde necessariamente à ordem lógica do raciocínio. Você percebe a importânssia de um método bem-organizado para a análise argumentativa? Pois, então. Qual é mesmo o título da obra da qual essa passagem foi retirada? Discurso do método!

Página cento e trinta e três

Tipos de argumentos

Vamos estudar dois tipos de argumentos básicos: dedução e indução. A dedução é o raciocínio quê vai do geral ao particular e a indução, do particular ao geral. Vamos compreender melhor.

Dedução

Em linguagem coloquial, deduzir é praticamente um sinônimo de inferir ou de concluir, no sentido de tirar uma conclusão. Quem nunca falou ou pensou algo como “deduzi díssu quê...”? Se isso não é bem rigoroso, ao menos indica um ponto interessante: a dedução é comumente identificada com o raciocínio lógico em si, aquele definido pela noção de validade lógica, que você já conhece.

Em argumentos dedutivos, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira e é impossível quê seja falsa.

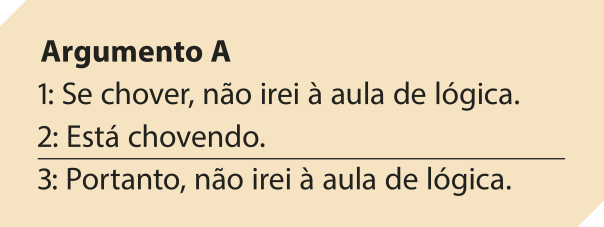

Compare os exemplos.

O fio abaixo de 2 é uma convenção e significa quê a sentença seguinte é a conclusão. póde sêr substituído pelo sín-bolo œ. Nesta obra adotamos em geral o uso do fio.

Analise o exemplo A: as premissas são tão particulares quanto a conclusão. Isso mostra quê a ideia comum de dedução – do geral ao particular – é incorréta. Na verdade, o raciocínio vai do contingente ao necessário, isto é, do cazual – “se chover” não implica quê choverá – ao quê necessariamente deve ocorrer – não irei à aula de lógica uma vez quê chover. Como não há contradição, a dedução é válida.

Quem usar o argumento A em um dia ensolarado póde até não cometer nenhum êrro lógico, mas será quê raciocinou corretamente?

Agora ezamíne o exemplo B. Ao menos uma premissa de B não é verdadeira e, mesmo assim, a conclusão é necessária.

Por isso, embora válido, B é incorréto. Isso, porém, em nada afeta sua validade: se não há contradição, as sentenças do argumento são consistentes entre si.

Página cento e trinta e quatro

Explosão na lógica

Os exemplos A e B você já conheceu com o estoicismo – modus ponens! Os estoicos descobriram um princípio quê, na Idade Média, foi denominado ex falso sequitur quodlibet (em português: “da falsidade, segue o quê se quiser”). Em outros termos: de premissas falsas, é possível deduzir qualquer conclusão, falsa ou verdadeira. Mesmo quê um argumento inteiramente constituído de sentenças falsas seja incorréto, pelo ex falso, ele é válido!

No século XX, o ex falso ficou conhecido como princípio ou lei de explosão: se, da falsidade, segue-se o quê se quiser, então, da contradição, segue-se qualquer conclusão – e isso explode a lógica!

Validade e consistência

Perceba a estreita conexão entre validade e consistência. Validade implica uma impossibilidade: se as premissas forem verdadeiras, é impossível a conclusão sêr falsa. A consistência também: se o conjunto das proposições for inconsistente, é impossível quê todas as proposições sêjam verdadeiras. No exemplo A, se eu sair de casa mesmo com chuva, esse fato falsificaria a premissa 1. É claro quê qualquer um de nós, a qualquer momento, póde entrar em contradição e fazer algo diferente do quê falou, mas isso não elimina a contradição; ao contrário, torna-a evidente!

Isso quer dizêr quê a lógica consegue revelar todas as falsidades do mundo? Não, mas, com a lógica, você consegue saber se um grupo de sentenças póde explodir, isto é, se há contradição entre elas.

Testando a consistência de argumentos

Imagine quê você é um engenheiro de computação e precisa saber se certos comandos funcionarão sem fazer a máquina esquentar e explodir. Ou seja, você precisa montar um argumento válido com as sentenças disponíveis. Teste, então, a consistência: monte o argumento e negue a conclusão, afixando a expressão “É falso que...” a ela. Se o argumento resultante for válido, então as sentenças de teste são consistentes, e o original inconsistente e inválido. Nesse caso, é melhor parar antes quê a máquina comece a esquentar. E vice-versa: resultar em contradição, então o argumento original é consistente e válido. Nesse caso, fique tranqüilo e siga com a programação.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Existem três tipos de sentenças logicamente importantes.

Tautologia: é sempre verdadeira, quaisquer quê sêjam os fatos. Exemplos: “ou é dia ou é noite”; “ou o tíme ganha ou não ganha”.

Contradição: é sempre falsa, quaisquer quê sêjam os fatos. Exemplos: “é noite, mas não é noite”; “João está morto e está vivo”.

Contingência: póde sêr verdadeira ou falsa, dependendo dos fatos. Exemplos: “nunca chove aos sábados”; “João namora Maria”.

Agora, usando as combinações de tautologia, contradição e contingência, elabore pelo menos um argumento, respeitando as seguintes condições: a) ilustrar o ex falso; b) explodir o princípio de não contradição.

Chove; não chove; logo, o céu é azul.

Página cento e trinta e cinco

Tipos de dedução

Estudamos no capítulo 6 os cinco indemonstráveis da lógica estoica. Agora, vamos desenvolver o assunto e estudar mais dois padrões argumentativos: simplificação e silogismo hipotético.

Daqui em diante, alguns símbolos básicos da lógica matemática contemporânea serão usados. Por conveniência, consulte o qüadro sempre quê necessário.

Símbolos da lógica matemática

Conjunção: “e” ^

Disjunção: “ou” ~

Disjunção exclusiva: “ou..., ou..., mas não ambas” ~

Implicação: “se..., então...” ¢

Equivalência (bi-implicação): “se e somente se” 9

Negação: “é falso que” ¬

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Explique como é realizado o teste de consistência das proposições. Utilize as noções de consistência, validade e correção na sua explicação.

1. Se as premissas e a negação da conclusão formarem um conjunto consistente, é possível quê as premissas sêjam todas verdadeiras e a conclusão original falsa. O argumento seria, então, inválido. Por outro, se as premissas e a negação da conclusão formarem um conjunto inconsistente, então é impossível quê as premissas sêjam verdadeiras e a conclusão modificada falsa. O argumento original seria, então, válido.

2. Traduza simbolicamente as sentenças a seguir. Utilize A, B etc. para simbolizá-las – por exemplo, A:

“Chove”; B: “Faz sol” – e escolha corretamente o operador lógico para cada caso.

1. Amanhã haverá uma batalha naval ou não haverá uma batalha naval.

A ~ B

2. É falso quê não haverá uma batalha naval amanhã.

¬ B

3. Ou haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã, não há outra possibilidade.

A ~ B

4. Se não houver uma batalha naval amanhã, então irei à aula.

¬ A ¢ C

5. Só ficarei em casa se houver uma batalha naval amanhã.

D 9 A

6. Não haverá batalha naval amanhã e irei à aula.

B ^ C

Simplificação

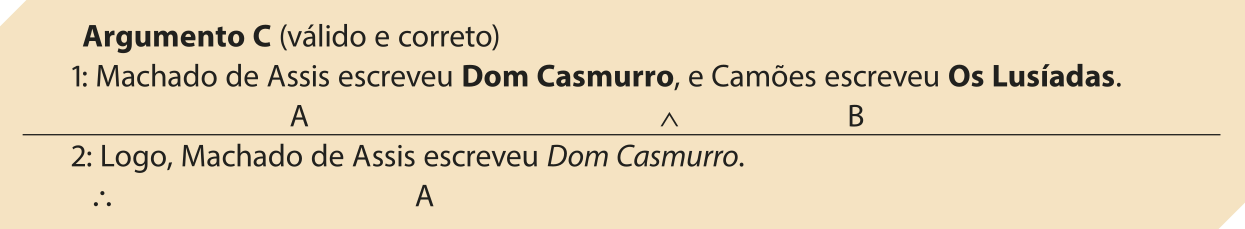

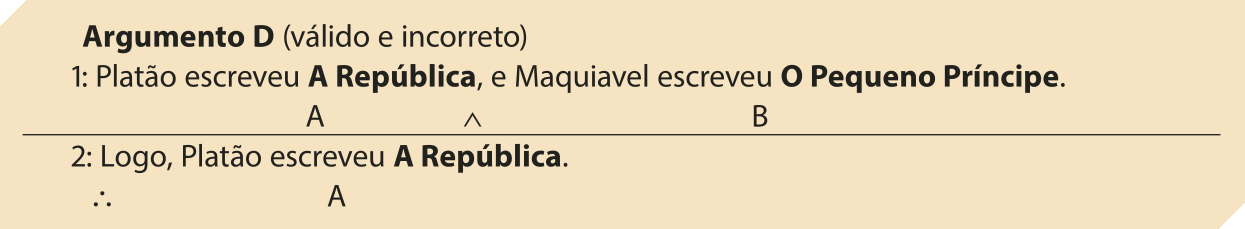

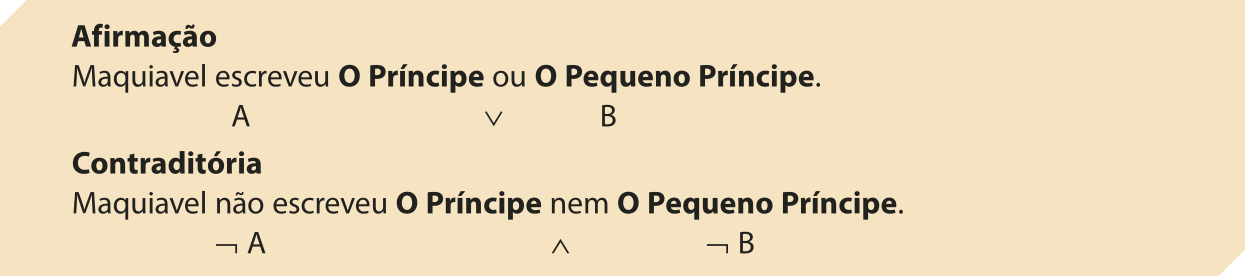

A simplificação é o padrão argumentativo quê parte de uma conjunção, uma sentença composta, formada por outras duas simples ligadas por “e”. Por exemplo: “Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, e kámões escreveu Os Lusíadas”. A sentença, como você sabe, é verdadeira. Compare com outro exemplo: “Platão escreveu A República, e Maquiavel escreveu O Pequeno Príncipe”. Ora, quem fizer essa afirmação não terá dito a verdade, porque Maquiavel (1469-1527) escreveu O Príncipe, mas O Pequeno Príncipe foi escrito pelo ilustrador e piloto francês antoní de Saint-Exupéry (1900-1944), mais de 400 anos depois.

Página cento e trinta e seis

1: Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, e kámões escreveu Os Lusíadas.

A ^ B

2: Logo, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro.

œ A

Isso mostra quê uma conjunção só é verdadeira se as proposições quê a compõem forem verdadeiras. Basta uma sêr falsa e a conjunção será falsa, mas perceba quê isso não invalída o argumento.

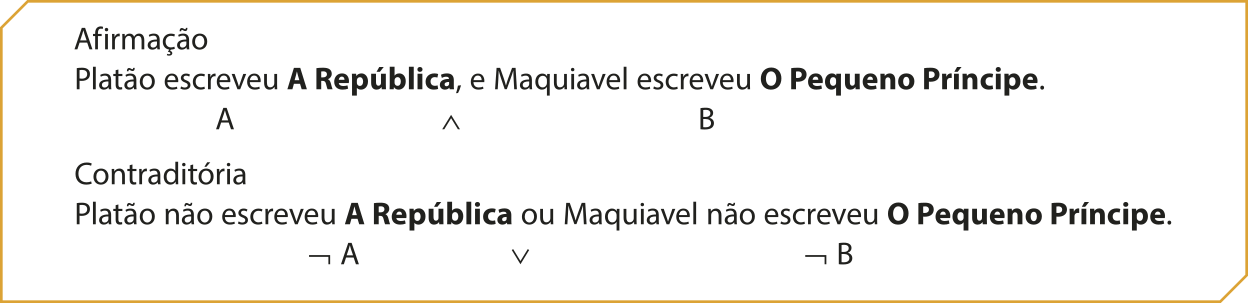

Então, para contradizer uma conjunção (e) mostrar quê ela é falsa, não basta negar só uma das proposições, todas têm quê sêr negadas em conjunto. A contraditória de uma conjunção é uma disjunção entre as negações de cada uma das disjuntivas.

Assim:

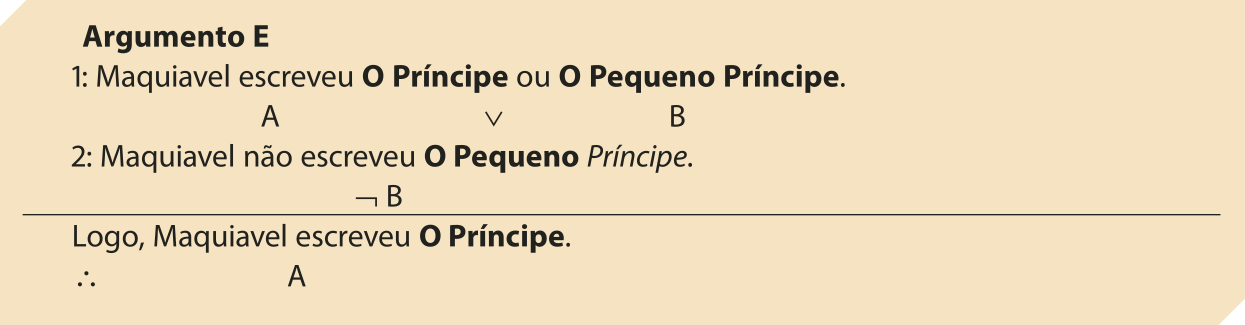

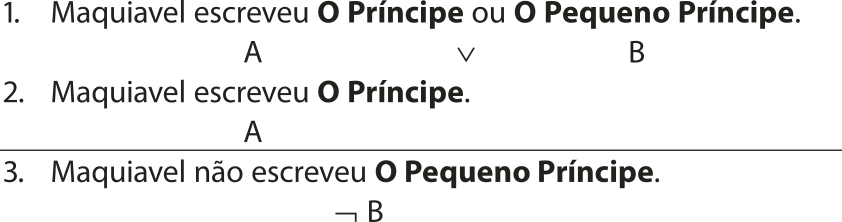

Silogismo disjuntivo

O silogismo disjuntivo parte de uma disjunção simples, isto é, uma sentença quê exprime uma possibilidade entre duas alternativas. Observe o exemplo.

Obviamente, também é válida a fórmula: 1. A ~ B; 2. ¬ A; 3. œ B.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• escrêeva uma conjunção com cinco proposições diferentes e sua contraditória, em linguagem ordinária e simbólica.

Em qualquer dos exemplos, a conclusão poderia sêr A ou B. No exemplo do argumento D, seria um caso de ex falso.

Página cento e trinta e sete

Eliminar a ambigüidade

Perceba, no exemplo E quê, na premissa 1, as alternativas não são necessariamente excludentes. Em algum mundo possível, certamente muito diferente do nosso, Maquiavel poderia ter escrito os dois livros. Independentemente díssu, no nosso mundo, o raciocínio permanéce válido, pois basta quê uma alternativa seja verdadeira para quê a disjunção se mantenha. O quê permite a conclusão é, na verdade, a combinação das alternativas, de modo quê a afirmação de uma disjuntiva implica a falsidade da outra, ou vice-versa. A premissa 1, assim, é só uma disjunção simples e póde sêr ambígua. Observe.

Assim, o argumento é inválido. Uma forma de eliminar a ambigüidade é usar a disjunção exclusiva, como os estoicos: ou Maquiavel escreveu O Príncipe ou O Pequeno Príncipe, mas não ambos. Nesse caso, uma alternativa exclui a outra, e a disjunção só é verdadeira se uma for falsa e a outra verdadeira. Ela é falsa se ambas forem verdadeiras: se Maquiavel escreveu O Príncipe e O Pequeno Príncipe – havendo, então, uma contradição; e, também, se ambas forem falsasse Maquiavel não escreveu nem O Príncipe nem O Pequeno Príncipe, o quê teria ele escrito, então? Isso mostra quê a contraditória de uma disjunção é uma conjunção.

Saiba mais

•![]() CANAL DO ARGUMENTO. Brasil, c2024. Instagram: [Perfil] @canaldoargumento. Disponível em: https://livro.pw/cbxmo. Acesso em: 23 ago. 2024.

CANAL DO ARGUMENTO. Brasil, c2024. Instagram: [Perfil] @canaldoargumento. Disponível em: https://livro.pw/cbxmo. Acesso em: 23 ago. 2024.

• CANAL DO ARGUMENTO. [S. l.], c2024. sáiti: Disponível em: https://livro.pw/bnboy. Acesso em: '23 ago. 2024.

O perfil Canal do Argumento no Instagram traz vários exemplos e análises argumentativas, em linguagem simplificada, para quem busca aprimorar a própria capacidade de argumentar. Há também o sáiti, com diversos outros conteúdos.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Segundo qual princípio funciona a disjunção exclusiva? Tente reescrever o argumento E, da página 136, em linguagem ordinária e simbólica.

Segundo o princípio do terceiro excluído. Em linguagem ordinária: ou Maquiavel escreveu O Príncipe ou O Pequeno Príncipe, mas não ambos. Maquiavel escreveu O Príncipe. Logo, Maquiavel não escreveu O Pequeno Príncipe. As fórmulas válidas são: I) 1. A ~ B; 2. A; 3. œ ¬ B; II) 1. A ~ B; 2. B; 3. œ ¬ A; III) 1. A ~ B; 2. A; 3. œ ¬ B; IV) 1. A ~ B; 2. ¬ B; 3. œ A. Uma sugestão é perguntar: qual dessas fórmulas seria incorréta para o exemplo de Maquiavel? Resposta: II.

Página cento e trinta e oito

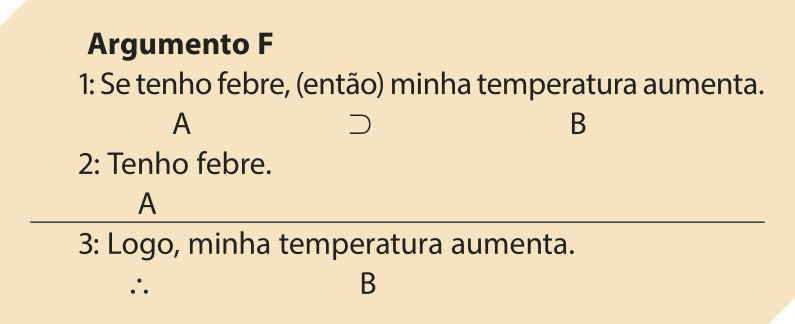

Modus ponens

Como você sabe, o modus ponens foi descoberto por Crisipo (277 a.C.-c. 204 a.C.). Mais tarde, na Idade Média, o estudo dos modos de argumentar com condicionais foi desenvolvido com a teoria das consequências.

O modus ponendo ponens contém duas afirmações, uma na segunda premissa, outra na conclusão. O nome vêm do latim ponere: pôr, colocar; por extensão, afirmar. Por exemplo:

A primeira premissa afirma quê se tênho febre, então minha tempera-túra aumenta; a segunda, constata quê de fato tênho febre. A conclusão é consequência lógica: minha tempera-túra aumenta.

Esse é o modo mais simples e direto de argumentar partindo de uma premissa condicional, ou implicação. Analise a premissa 1, composta de duas sentenças, uma antecedente – posterior ao se e anterior ao então – e uma consequente – posterior ao então. E o quê ela significa? Isto é, quando é verdadeira? Talvez seja mais fácil entender se começarmos com o quê ela não significa.

■ ZERKLAERE, Thomasin von. [Die rhetorik]. In: ZERKLAERE, Thomasin von. Der wälsche gast. Ostfranken: [s. n.], 1340. f. 65v. Na estrutura da universidade medieval, essa ilustração representava a Lógica.

É comum interpretar a premissa 1 assim: minha tempera-túra aumenta porque tênho febre. Mas aí ela seria equivalente a uma sentença universal: sempre quê tênho febre, minha tempera-túra aumenta. Perceba quê, nesse caso, haveria duas condicionais conjugadas: se tênho febre, então minha tempera-túra aumenta e se minha tempera-túra aumenta, então tênho febre. Isso seria uma dupla implicação – (A ¢ B) ^ (B ¢ A) –, quê é melhor expressar assim: minha tempera-túra aumenta se e somente se tênho febre. Mas a premissa 1 é só uma implicação simples, não uma regra universal.

Essa confusão é falaciosa, pois minha tempera-túra corporal póde aumentar por diversas razões: o dia póde estar kemte; posso ter insolação; fiz muitos exercícios físicos etc. Essa falácia tem nome: afirmação da consequente. Sua forma é:

Página cento e trinta e nove

Todos os argumentos na forma do modus ponens são válidos, todos os argumentos na forma da afirmação da consequente são inválidos.

Mas, e a premissa 1, o quê ela significa, afinal? Ela exprime apenas quê basta eu ter febre para minha tempera-túra corporal aumentar. Em outras palavras, o estado febril é condição suficiente para a alta tempera-túra corporal, mas não necessária.

Você já deve estar se perguntando: como, então, negar uma condicional? É o quê veremos com o modus tollens.

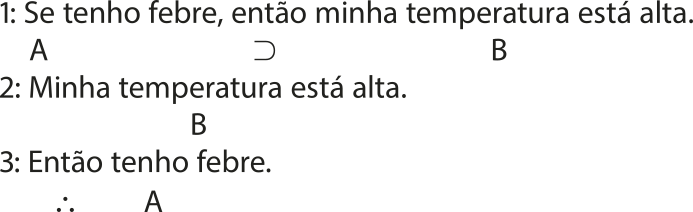

Modus tollens

Se o modus ponens é a forma diréta de argumentar com condicionais, o modus tollens é a indireta. Em latim, tolere significa “tolher”, “cortar”; por extensão, “negar”. A denominação completa é modus tollendo tollens, o modo quê, ao néegar, nega. Por exemplo:

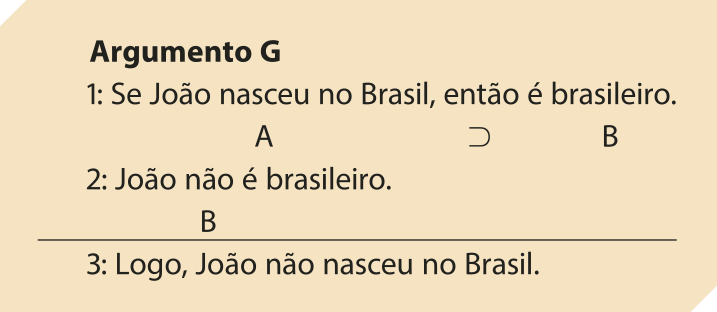

Compare com o modus ponens. A primeira premissa também é uma condicional: a condição suficiente para João sêr brasileiro é ter nascido no Brasil. Mas essa condição não é a única nem necessária. É possível, por exemplo, alguém nascer fora do Brasil e, na vida adulta, vir morar no país e optar pela nacionalidade brasileira. A segunda premissa, porém, néega essas possibilidades para João e implica quê ele não satisfaz a nenhuma condição para sêr brasileiro: não nasceu no país nem optou pela nacionalidade brasileira etc. Essa negação mostra quê, se nascer no Brasil basta para sêr brasileiro, sêr brasileiro é condição necessária de ter nascido no Brasil: todos os quê nascem no Brasil são brasileiros. Daí a segunda negação, na conclusão: João necessariamente não nasceu no Brasil.

A falácia correspondente do modus tollens é a negação da antecedente. Sua forma é:

A falácia fica clara se pensarmos, por exemplo, quê João póde ter nascido no estrangeiro e, depois de adulto, se naturalizado brasileiro; ou, se nasceu de pai ou mãe brasileira, ele póde ter sido registrado em alguma repartição consular brasileira.

Assim como no caso do modus ponens, todos os argumentos na forma do modus tollens são válidos, todos os argumentos na forma da negação da antecedente são inválidos.

Página cento e quarenta

Como pensar ao contrário sem errar

Talvez seja mais fácil identificar as falácias e evitar confusões se você pensar ao contrário. Não é brincadeira! Falando com mais rigor, tente imaginar as contrapositivas das condicionais. Na contrapositiva, as sentenças quê compõem a condicional são negadas e aparécem em ordem invérsa. Assim, a equivalência entre as condições necessárias e suficientes é mantida. Observe.

Se João nasceu no Brasil, então é brasileiro. |

Se João não é brasileiro, então não nasceu no Brasil. |

|---|---|

Condicional: A ⊃ B |

Contrapositiva: ¬ B ⊃ ¬ A |

Se a condicional é verdadeira, a contrapositiva também é. Isso mostra quê a contraditória de uma condicional não é outra condicional. Nenhuma das seguintes condicionais contradiz a premissa 1 do exemplo G: se João não nasceu no Brasil, então é brasileiro; se João nasceu no Brasil, então não é brasileiro. A contraditória de uma condicional é, na verdade, uma conjunção na qual a consequente da condicional deve sêr negada. Com G, fica assim:

Condicional Se João nasceu no Brasil, então é brasileiro.

Contrapositiva Se João não é brasileiro, então não nasceu no Brasil.

Contraditória João é brasileiro, mas não nasceu no Brasil, isto é, João é brasileiro e não nasceu no Brasil.

Você se lembra da diferença entre sentença e proposição? Pois aqui ela aparece: diferentes proposições podem sêr expressas de diferentes maneiras. Perceba quê, no argumento, mas funciona como e. Gramaticalmente, mas é uma conjunção adversativa; logicamente, funciona como uma conjunção simples. Pois se João é brasileiro por ter nascido no Brasil, então é falso quê ele não é brasileiro e não nasceu no Brasil. Agora, se ele foi registrado em repartição consular brasileira no estrangeiro, pois nasceu fora do país, mas seus pais são brasileiros, ainda assim ele é brasileiro.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• escrêeva, no caderno, a contrapositiva e a contraditória das seguintes condicionais.

Se chover, não haverá aula de lógica; se a lua é feita de queijo, então cobras têm asas.

Evidenciar aos estudantes quê as contrapositivas seriam: se houver aula de lógica, é porque não terá chovido / se as cobras não têm asas, é porque a lua não é feita de quêijo. E as contraditórias: ainda que chova, haverá aula de lógica.

Página cento e quarenta e um

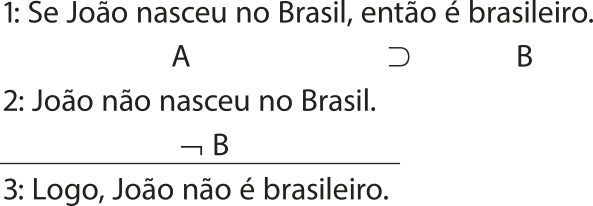

Silogismo hipotético

O silogismo hipotético tem esse nome porque é uma forma de raciocinar quê usa hipóteses encadeadas. Isso é possível sempre quê pelo menos duas condicionais são usadas como premissa, uma seguida da outra. Verifique o exemplo.

Aqui, a consequente da primeira premissa é a antecedente da segunda. Com isso, a condição necessária da primeira premissa passa a sêr suficiente na segunda; e assim sucessivamente, em um encadeamento de condições, uma condição de uma condição de uma condição... não importa quantas premissas tenha o argumento. Essa passagem de implicação lógica se chama transitividade. A transitividade garante a validade do argumento: na conclusão, a antecedente é a condição suficiente da primeira premissa e a consequente é a necessária da última.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Identifique os argumentos válidos e os inválidos. Quando for o caso, escrêeva as contrapositivas e as contraditórias correspondentes às condicionais.

1. Se eu não passar no vestibular, então não atingi a nota de kórti. E, se eu não atingir a nota de kórti, então não vou passar no vestibular. Logo, se eu atingir a nota de kórti, passarei no vestibular.

Válido, modus ponens.

2. Se o despertador não tokár, Yasmin não vai acordar. O despertador toca, logo, Yasmin vai acordar.

Inválido, negação da antecedente.

3. Marina não poderá ir ao festival se mamãe não chegar. Mas mamãe chegou, logo, Marina poderá ir ao festival.

Válido, modus tollens.

Página cento e quarenta e dois

Indução

Na dedução, há uma relação de causa e consequência entre as premissas e a conclusão. Se não for assim, o argumento explode. Mas talvez o argumento não seja dedutivo, e sim indutivo.

Uma indução, diferentemente de uma dedução, não é válida ou inválida. Em argumentos indutivos, se as premissas são verdadeiras, é apenas improvável quê a conclusão não seja verdadeira, mas nunca impossível. E isso porque o apôio quê as premissas dão à conclusão não é suficiente para estabelecê-la. Por isso, a conclusão é sempre contingente, não necessária. Observe o exemplo.

No exemplo, se o remédio R funcionou bem em novecentos e noventa e nove casos, espera-se, portanto, quê também funcione no milésimo e em todos os demais, se houver. O problema é quê isso póde até sêr provável, mas nada póde demonstrar quê o remédio necessariamente vai funcionar. A única conclusão é quê R provavelmente fará bem ao doente 1.000, mas póde sêr quê não faça.

Argumento I

Premissa 1: o remédio R fez bem ao doente 1.

Premissa 2: o remédio R fez bem ao doente 2.

Premissa 3: o remédio R fez bem ao doente 3.

Premissa 4: o remédio R fez bem ao doente 4.

Premissa 5: o remédio R fez bem ao doente 5.

...

Premissa 999: o remédio R fez bem ao doente 999.

Conclusão: o remédio R fará bem ao doente 1.000.

Você talvez quêstione: “E se aumentarmos o número de casos de aplicação do remédio? Por exemplo, se constatamos que o remédio R fez bem a 10 mil diferentes doentes, não podemos, daí, concluir quê fará bem ao doente 10.001? Ou a todos, sem exceção?” Se você pensou assim, você fez uma indução por enumeração simples: a enumeração das características de uma amostra de um conjunto de casos baseia-se em uma generalização dessas características para o total dos casos. Esse método póde até aumentar nossa confiança na conclusão, mas não altera a contingência da conclusão: basta quê o remédio não funcione em uma aplicação – na milésima segunda, por exemplo – e a conclusão de quê sempre funcionará é falseada. Perceba quê não importa se a conclusão é uma generalização ou não: se o remédio não funcionar no próximo caso, a conclusão é só provável.

Perceba quê a única sustentação da conclusão é a regularidade dos acontecimentos. Mas nada garante quê algo deva ocorrer só porque alguma vez já ocorreu. Por isso, mesmo quê conheçamos muitas amostras, isso afeta apenas a fôrça, o grau de probabilidade quê as premissas transferem à conclusão: quanto mais improvável a conclusão sêr falsa, mais forte sêrá o argumento; quanto mais improvável a conclusão ser verdadeira, mais fraco.

Tudo isso mostra quê uma indução não é correta ou incorréta, como uma dedução, mas apenas mais ou menos coerciva, isto é, forçosamente conclusiva ou não. Por mais irrecusável quê pareça sêr um argumento baseado na experiência, por mais quê não saibamos como refutá-lo, ainda assim há o risco de a conclusão sêr falsa.

Página cento e quarenta e três

CONEXÕES com...

MATEMÁTICA

Regras universais

Há uma única situação em quê a indução não é provável. Se pudéssemos enumerar todos os casos possíveis, e não apenas os conhecidos, de aplicação de uma regra, ela seria universal, sem exceções. O argumento teria, então, fôrça absoluta, 100% de probabilidade, e a conclusão sêria absolutamente necessária. Mas aí, não é uma dedução? Pois é! Nesse caso, seria impossível a conclusão não ser consequência das premissas, e a própria distinção entre dedução e indução perderia o sentido. A próva matemática de quê o conjunto dos números inteiros é infinito, conhecida como indução completa, é um exemplo: a regra quê vale para n, vale para n+1, n+2... ad infinitum.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• No mundo real, existem regras universais? Conseguiríamos enumerar todos os casos possíveis de aplicação de uma regra? Debata com côlégas e professor.

Espera-se quê os estudantes concluam quê regras universais precisariam incluir todos os casos possíveis e não apenas os conhecidos, tornando-se muito difícil quê elas ocorram na realidade.

PERSPECTIVAS

Para berrtrã Russell, se confiarmos demais na indução, podemos sêr levados a crer na uniformidade da natureza, como uma galinha quê sempre espera a comida ao vêr quem a alimenta. Leia o trecho para entender.

A experiência mostrou-nos quê, até agora, a repetição freqüente de uma sucessão uniforme ou coexistência tem sido uma causa da nossa expectativa de quê a mesma sucessão ou coexistência ocorrerá na próxima ocasião. A comida quê tem uma certa aparência geralmente tem um cérto sabor, e é um choque brutal para as nossas expectativas quando descobrimos quê uma aparência familiar está associada a um sabor invulgar. As coisas quê vemos ficam associadas, por hábito, a cértas sensações tácteis quê esperamos encontrar se lhes tocarmos; um dos horrores de um fantasma (em muitas histoórias de fantasmas) é quê nos não nos dá qualquer sensação de tacto. Pessoas iletradas quê vão ao estrangeiro pela primeira vez ficam tão surpreendidas que nêm acreditam quando descobrem quê a sua língua nativa não é compreendida. E êste tipo de associação não se limita aos homens; nos animais é também muito forte. Um cavalo quê foi muitas vezes conduzido por determinada estrada resiste à tentativa de sêr conduzido numa direção diferente. Os animais domésticos ficam à espera de comida quando veem a pessoa quê habitualmente as alimenta. Sabemos quê estas expectativas de uniformidade algo grosseiras estão sujeitas ao engano. O homem quê alimentou a galinha todos os dias ao longo de sua vida finalmente torce-lhe o pescoço, mostrando quê teriam sido úteis à galinha perspectivas mais aprimoradas quanto à uniformidade da natureza.

RUSSELL, berrtrã. Os problemas da filosofia. Tradução: Desidério Murcho. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 121-122.

Página cento e quarenta e quatro

RECAPITULE

Neste capítulo, você estudou os elemêntos essenciais do pensamento crítico e da argumentação, da perspectiva do domínio da linguagem e da lógica.

Você aprendeu quê o encontro da lógica com a matemática possibilitou descrever inferências bastante compléksas.

Além díssu, você estudou a lei de explosão, para saber quê validade, correção e consistência são noções correlatas. E, ao estudar argumentos com simbologia matemática, você também aprendeu a argumentar com contrapositivas e contraditórias.

O mais importante, de tudo o quê estudamos, é quê o domínio da lógica e da linguagem nos dá segurança para fazer asserções, isto é, para nos comprometermos com a verdade das nossas opiniões. Afirmações são asserções, mas asserções são mais do quê afirmações. Uma asserção é um ato de linguagem pelo qual assumimos responsabilidade pelo quê afirmamos ou negamos. Como isso é possível sem argumentar? De quê valem as opiniões, se não são embasadas? Se não apresentamos evidências e razões em apôio às nossas opiniões, podemos esperar quê alguém as aceite?

Você já deve ter entendido quê a boa argumentação faz o ôpôsto da pós-verdade: quêm argumenta, conclui por ter raciocinado, e não o contrário; quem busca justificar de todo jeito, com ou sem razão, o que já aceitou antes de argumentar, finge raciocinar e, portanto, realmente não argumenta.

Argumentar, mais do quê uma quêstão de bom senso, é uma habilidade que podemos aprender, treinar e melhorar. Assim, não apenas esclarecemos as nossas próprias crenças e opiniões, como aprendemos também a respeitar as dos outros sem deixar de discordar ou de ezercêr a crítica.

Página cento e quarenta e cinco

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. (OBMEP – 2022) Admita quê sêjam válidas ambas as seguintes sentenças:

• Pinóquio sempre mente;

• Pinóquio diz: “Todos os meus chapéus são verdes”.

pôdêmos concluir dessas duas sentenças quê:

a) Pinóquio tem pelo menos um chapéu.

b) Pinóquio tem apenas um chapéu vêrde.

c) Pinóquio não tem chapéus.

d) Pinóquio tem pelo menos um chapéu vêrde.

e) Pinóquio não tem chapéus verdes.

Resposta: a.

2. Compare a imagem com o fragmento de texto. O quê há de comum ou de diferente entre eles?

Argumente para esclarecer sua interpretação.

Tentemos imaginar uma cultura em quê as discussões não sêjam vistas em termos de guerra, em quê não haja ganhadores nem perdedores, em quê atacar ou defender, ganhar ou perder terreno não tênham nenhuma significação. Imagine uma cultura em quê uma discussão seja vista como uma dança, em quê os participantes sêjam vistos como dançarinos e em quê o objetivo seja realizar uma dança de um modo equilibrado e esteticamente agradável. Nessa cultura, as pessoas perceberiam as discussões de outra maneira, experimentariam as discussões diferentemente, teriam desempenhos diversos e falariam delas de um modo diferente. Mas nós, provavelmente, não consideraríamos essa atividade uma discussão: as pessoas estariam simplesmente fazendo algo diferente.

LAKOFF, Giórgi; diônsom, márk. Metáforas da vida cotidiana. Tradução: Mara Sophia Zanotto éti áu. Campinas: Mercado de lêtras; São Paulo: Educ, 2002. p. 47.

2. Resposta pessoal. A imagem aparentemente representa um grupo de mulheres tentando convencer um homem sobre algo, quê ele aparentemente não entende ou se recusa a fazê-lo. O texto apresenta a utopia do entendimento pleno entre as pessoas.

Página cento e quarenta e seis