CAPÍTULO

9

Revolução Científica e teoria do conhecimento

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Compreender a transição da Idade Média para a Idade Moderna pela história da Revolução Científica.

• Estudar os modelos cosmológicos de Copérnico, Képler e Galileu.

• Compreender a relação entre a Matemática e a realidade.

• Entender o quê foi o mecanicismo.

• Conhecer a crítica de níltom ao mecanicismo.

• Conhecer os princípios das filosofias de Frâncis Bacon e Renê Descartes.

• Analisar as ideias do empirismo de Locke e sua crítica ao racionalismo.

• Questionar o princípio de causalidade a partir das ideias de Hume.

• Conhecer a revolução copernicana operada por Immanuel Kant.

Em 2020, a revista Galileu publicou uma entrevista com o neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis (1961-). Ao falar sobre o centro do Universo, Nicolelis fez esta afirmação.

‘Estudo o cérebro há mais ou menos 38 anos, e nos últimos seis ou sete comecei a me dar conta [de] quê precisamos fazer um reposicionamento cosmológico, porque basicamente todas as explicações quê foram geradas sobre o quê existe lá fora no Universo vieram da mente humana’ [...].

Nicolélis, Miguel. Miguel Nicolelis: “O cérebro humano é o verdadeiro criador do universo”. [Entrevista cedida a] Marília Marasciulo. Galileu, [s. l.], 28 ago. 2020. Disponível em: https://livro.pw/ppgkm. Acesso em: 2 out. 2024.

Ao longo da história, filósofos, cientistas e outros pensadores criaram diferentes cosmologias. Uma das mudanças cosmológicas mais importantes da Modernidade (entre os séculos XV e XVIII) foi a passagem do geocentrismo ao heliocentrismo. Ao afirmar quê precisamos fazer um reposicionamento cosmológico, Nicolelis reconhece, nessas duas cosmologias, um verdadeiro centro: a mente humana.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Explique o quê você sabe sobre o geocentrismo e o heliocentrismo.

1. Geocentrismo é um sistema quê concebe a Terra como centro do Universo; heliocentrismo é um sistema quê concebe o Sol como centro do Universo.

2. Atualmente, qual concepção do Universo é adotada: o geocentrismo ou o heliocentrismo?

2. O geocentrismo, pois já se provou quê a Terra gira em torno do Sol, não o contrário.

3. Para Nicolelis, qual é o verdadeiro centro do universo? Explique.

3. É a mente humana. Ele afirma isso porque a mente humana foi a criadora de todos os diferentes sistemas quê explicam o Universo. Tanto no heliocentrismo quanto no geocentrismo, há um pensamento humano quê entendeu e explicou o Universo.

Página cento e sessenta e cinco

Quando Nicolelis discute a mente humana como centro do Universo, ele mobiliza dois temas quê foram muito importantes para a ciência e a filosofia modernas. O primeiro deles é o próprio debate sobre o centro do Universo. Até o komêsso da Modernidade, acreditava-se quê a Terra não se movia e estava no centro em relação a todos os outros planêtas e estrelas. Essa concepção foi abandonada por causa de cientistas quê quêstionaram o geocentrismo, que vinha sêndo afirmado desde a Antigüidade. Provar quê a Terra se movia e não era o centro do Universo foi uma disputa científica mas também religiosa e política, pois a Igreja Católica não admitia o heliocentrismo no komêsso da Modernidade.

O segundo tema é o da origem das ideias. A partir do século XVII, vários filósofos tentaram responder à pergunta: de onde vêm nossas ideias? Eles queriam entender de onde vêm o conhecimento. Alguns achavam quê a experiência com o mundo sensível é a fonte de todas as nossas ideias; outros argumentavam quê o mundo sensível nos leva ao equívoco e quê as ideias verdadeiras não podem surgir da experiência.

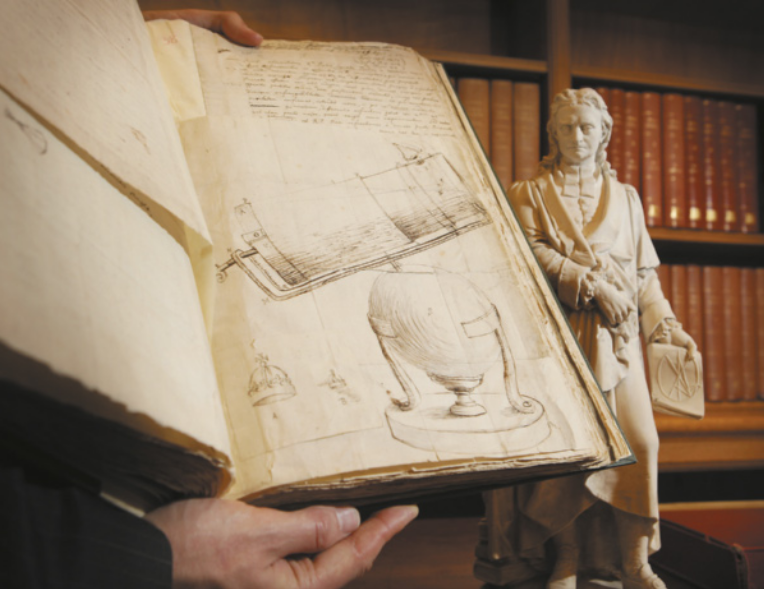

Também a partir do século XVII, uma nova maneira de entender a natureza começou a germinar na Europa ocidental. Os fundamentos, os métodos e as instituições de ensino mudaram profundamente. Esse processo é chamado de Revolução Científica.

A Revolução Científica colocou em questão crenças religiosas e princípios morais. Na Idade Média, o trivium e o quadrivium (estudados no capítulo 5) eram dois currículos diferentes. As ciências da linguagem deviam preparar os estudantes para a Filosofia, e esta estava a serviço da Teologia, a ciência do sêr divino. Já a Óptica, a Hidráulica, a Mecânica e a Cartografia não visavam a uma compreensão do sêr, eram saberes técnicos. A Matemática era puramente instrumental, usada para medir distâncias ou volumes, por exemplo.

Em um longo processo histórico, o saber teórico foi se combinando com as técnicas, até quê a Revolução Científica ligou definitivamente a busca da verdade feita pela ciência a objetivos práticos e utilitários. O progresso do conhecimento passou a sêr entendido como condição para o progresso da humanidade.

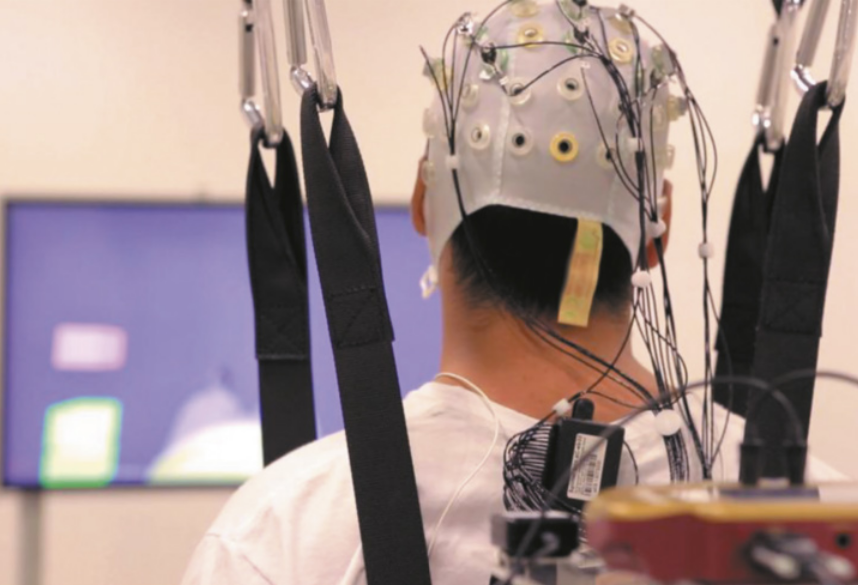

A interface cérebro-máquina desenvolvida por Miguel Nicolelis é um sistema por meio do qual indivíduos usam a atividade elétrica cerebral para controlar dispositivos artificiais, como braços robóticos e exoesqueletos. Isso possibilita quê pessoas com perda severa de mobilidade consigam andar a partir de comandos cerebrais. A junção de saberes teóricos com saberes técnicos e práticos é uma herança da ciência moderna e permite diversos avanços na Medicina.

Página cento e sessenta e seis

A revolução copernicana

O astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (1473- 1543) ficou conhecido por fazer a revolução copernicana. Sua teoria mostrou como a Terra não era o centro do Universo, promovendo a transição da tese geocêntrica para o heliocentrismo. A revolução de Copérnico é um grande marco na história da humanidade. Para entendê-la melhor, precisamos compreender como era pensada a Astronomia até então.

Quando olhamos para o céu, temos a impressão de quê a Terra está parada e de quê os outros planêtas giram em torno dela. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi um dos principais filósofos a afirmar isso, e sua cosmologia se tornou dominante. O filósofo, matemático e astrônomo grego Ptolomeu (c. 90 d.C.-168 d.C.) partiu da concepção aristotélica e sofisticou a geometria do Cosmos para melhorar as previsões astronômicas. Partindo dêêsse geocentrismo, observou quê alguns planêtas têm movimentos retrógrados. Ou seja, eles não se móvem formando um círculo perfeito em volta da Terra, mas avançam e vão para trás. Para explicar a retrogradação dos planêtas, Ptolomeu afirmou quê, além de girarem em torno da Terra, os planêtas faziam também um movimento de círculos. Isso explicaria o seu vai e vêm.

Os pensadores árabes também foram decisivos para a Astronomia, dando precisão matemática a muitas observações astronômicas. Muitos instrumentos e mapas inventados pêlos árabes permitiram aos portugueses e espanhóis iniciarem as Grandes Navegações no século XV.

Nascido no atual Uzbequistão, Al-Farghani, também conhecido como Alfragano (c. 800-c. 870), escreveu Elementos da astronomia sobre os movimentos celéstes, no qual sistematizou as descobertas de astroônomos islâmicos anteriores a Ptolomeu. Assim, a principal obra de Ptolomeu ficou conhecida por Almagesto, palavra quê vêm do árabe Al-magisti, tradução do grego Hè Magiste Syntaxis, “a maior compilação”, em tradução livre.

Enquanto na Europa as escolas ainda se iniciavam nas abadias, o califa abássida Al-Ma’mum (786-833) fundou a mais importante biblioteca e centro de pesquisa do mundo árabe de então, a Casa da Sabedoria, em Bagdá, no atual Iraque. Em Damasco, na atual Síria, Al-Ma’mum instalou grandes observatórios astronômicos. Foi a esse califa quê o polímata Al-Khwarizmi (780-850), nascido no atual Uzbequistão, dedicou seu Livro breve para o cálculo da jabr e da muqabalah, o livro fundador da álgebra.

- polímata

- : do grego polymathós, “aquele quê sabe muitas coisas”.

Página cento e sessenta e sete

O heliocentrismo de Copérnico

O heliocentrismo não foi uma invenção de Copérnico. Na Antigüidade clássica, o astrônomo e matemático Aristarco de Samos (310 a.C.-230 a.C.) já tinha formulado a ideia de quê o Sol seria o centro do Universo. Se o heliocentrismo já era conhecido desde a Antigüidade, em quê consistiu a originalidade de Copérnico?

Copérnico, como muitos renascentistas, queria restaurar no Cosmos a perfeição simétrica e harmônica imaginada por Platão (427 a.C.-347 a.C.). Assim como os neoplatônicos, colocou o Sol, sín-bolo mássimo de Deus, no centro do Universo. No prefácio ao Livro das revoluções, publicado em 1543, dedicado ao papa Paulo III, Copérnico escreveu quê o mundo deveria ter simetria entre suas partes. Isso não acontecia no sistema aristotélico. Sua motivassão, então, era de natureza religiosa e estética. O geocentrismo ptolomaico, para ele, mais parecia “um monstro”.

Como estudamos, Ptolomeu teve de criar vários cálculos para explicar movimentos retrógrados dos planêtas. No geocentrismo, os planêtas não estão girando em círculos, vão e vêm, por isso Copérnico via esse monstro no Universo tal como descrito por Ptolomeu.

Para ele, a Matemática não era apenas uma ferramenta para facilitar cálculos. Se os cálculos funcionavam, era porque a teoria devia sêr verdadeira. Não bastava apenas mudar o referencial, trocando o centro do Universo da Terra para o Sol. Era preciso encontrar argumentos para sustentar essa troca. E Copérnico encontrou: a Terra está em movimento porque a Matemática exige quê esteja.

Pouco antes de o astrônomo morrer, em 1543, coube a um teólogo alemão, Andreas Osiander (1498-1552), acompanhar a impressão da obra Das revoluções dos orbes celéstes, de Copérnico. Osiander, por conta própria, acres centou ao livro um prefácio anônimo, no qual afirmava quê o modelo heliocêntrico devia sêr tomado apenas como hipótese matemática para calcular as posições planetárias, não como descrição da realidade.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Reflita sobre a afirmação de Osiander. Qual é a diferença entre pensar o modelo heliocêntrico como hipótese matemática e como descrição da realidade?

Na hipótese matemática, o modelo heliocêntrico é apenas uma teoria quê imagina como seria se o Sol estivesse no centro do Universo. Na descrição realista, ela seria uma afirmação de quê o Sol está, de fato, no centro.

Página cento e sessenta e oito

Képler, Galileu e o heliocentrismo

O astrônomo e matemático alemão Johannes Képler (1571-1630) foi um grande defensor do heliocentrismo copernicano.

Em 1609, ele escreveu Astronomia nova e desmascarou a farsa de Osiander, identificando-o como autor do prefácio da obra de Copérnico.

Képler defendia a harmonía matemática da ordem cósmica criada por Deus. Em seu Mysterium cosmographicum, de 1596, ele imaginou quê as esferas planetárias seriam concêntricas, uma dentro da outra. Além díssu, não satisfeito em apenas descrever o Universo, ele se questionou quanto às causas dos movimentos. Concluiu quê devia havêer alguma fôrça quê sustentasse todo o sistema. Assim, uniu a Física à Astronomia e fez sua maior descoberta: as leis do movimento dos planêtas.

O outro grande defensor do heliocentrismo copernicano foi o astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642). Galileu êsplicíta a mudança de referencial – observados da Terra, com a qual nos movimentamos, os movimentos dos outros astros parecem menos velozes do quê realmente são, e nós parecemos imóveis – com um realismo matemático radical. Em uma passagem de sua obra O ensaiador, de 1623, ele afirma quê a natureza é como um grande livro escrito na linguagem dos números, equações e formas geométricas. A Matemática, então, é a linguagem do real.

Por unir Matemática e experimentação, Galileu é considerado um dos inventores do método científico moderno. O astrônomo recusou o argumento de autoridade religiosa (que afirmava o geocentrismo) e defendeu seu método científico. Isso o levou à condenação pela Inquisição. O processo de Galileu é um dos maiores exemplos históricos de confronto entre a ciência e as instituições políticas e religiosas e foi decisivo para uma delimitação mais nítida entre ciência, política e religião.

Saiba mais

•![]() MEGAFAUNA. Podcasts: Vinte Mil Léguas: terceira temporada. São Paulo: Livraria Megafauna, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/vmzql. Acesso em: 19 set. 2024.

MEGAFAUNA. Podcasts: Vinte Mil Léguas: terceira temporada. São Paulo: Livraria Megafauna, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/vmzql. Acesso em: 19 set. 2024.

A terceira temporada do podcast Vinte Mil Léguas traz o contexto dos séculos XVI e XVII e trata da vida e época de Galileu Galilei, entre outras personalidades da Idade Moderna.

Página cento e sessenta e nove

Bacon e o método indutivo experimental

Uma das primeiras teorias do método da nova ciência da natureza foi elaborada pelo filósofo inglês Frâncis Bacon (1561- 1626). Para ele, o método científico é indutivo e experimental.

Em 1620, Bacon escreveu Novum organum, quê tem esse título por oposição ao Organon, de Aristóteles, estudado no capítulo 6. Ele afirmava:

[…] O intelecto humano é semelhante a um espêlho quê reflete desigualmente os raios das coisas e, dessa forma, as distorce e corrompe.

BACON, Frâncis. Novum organum. Tradução: José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 27, aforismo XLI.

Bacon chama essas imagens refletidas pelo intelecto humano de ídolos, ou seja, falsas noções, preconceitos e fantasias quê nos desviam de vêr as coisas como elas são. O termo vêm do latim idolon, “imagem ou forma vazia”, “aparição”, em tradução livre.

São quatro as espécies de ídolos. Os ídolos da tribo, comuns a todos, são os preconceitos quê adquirimos na vida, pois nossa mente produz fantasias quê não correspondem à realidade.

Os ídolos da caverna, assim chamados em alusão ao mito da caverna de Platão, são próprios de cada indivíduo. Os ídolos do teatro caracterizam a adesão das pessoas às ideias preconcebidas, sem refletir sobre elas. Os ídolos de foro são frutos de convenções equivocadas de linguagem, pois somos levados a dar nomes ao quê não existe, ou a nomear o quê existe de maneira vaga e confusa.

Para Bacon, era necessário reaprender a conhecer o mundo. A mente humana seria incapaz díssu sózínha. Para responder a perguntas específicas sobre a natureza, o experimento é fundamental. A ciência moderna faz perguntas teóricas específicas e delimita préviamente o âmbito da experiência a sêr investigado. Por isso, o auxílio de instrumentos técnicos, como o telescópio de Galileu, é imprescindível.

O método indutivo baconiano é diferente da indução puramente lógica conhecida desde Aristóteles. Trata-se de um procedimento de generalização gradual, com base em amostras. De um conjunto escolhido de casos, tiramos amostras e observamos suas características. Pela repetição, fazemos generalizações, sempre parciais, mas cada vez mais abstratas, sem saber se atingiremos uma abstração universal e última. Com esse método, Bacon acreditava sêr possível descrever fielmente os fatos particulares, o quê possibilitaria interpretá-los melhor, chegando a um conhecimento mais avançado.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Quando um novo medicamento é desenvolvido, ele é utilizado, primeiramente, em um grupo selecionado de pessoas. Se esse grupo melhorar da dor ou doença quê tinha, o medicamento, se aprovado, é vendido para pessoas quê tênham o mesmo problema de saúde. pôdêmos dizêr quê o método utilizado pêlos laboratórios quê testam medicamentos é o método indutivo? Por quê?

Sim. Com base nos resultados de casos particulares (de cada pessoa), o laboratório conclui quê o remédio sérve para a maioria das pessoas com aquele problema de saúde. Parte-se de casos singulares para uma lei geral.

Página cento e setenta

Descartes e o método cartesiano

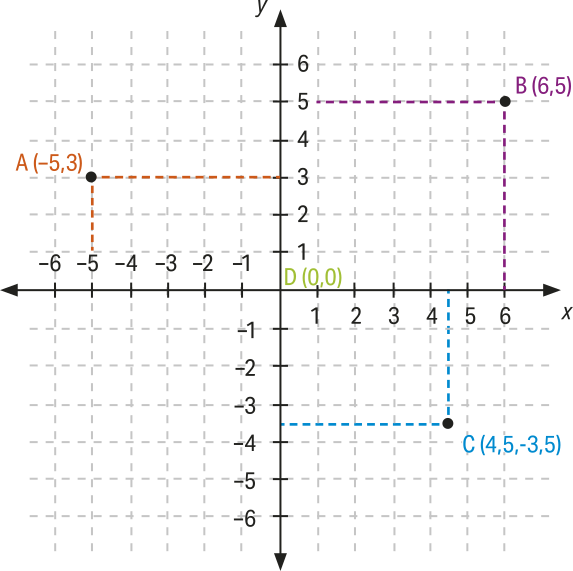

A Revolução Científica também levantou kestões sobre a natureza humana. O filósofo, matemático e físico francês Renê Descartes (1596-1650) estabeleceu uma rígida distinção entre subjetividade e objetividade para explicar o método da nova ciência. Simultaneamente ao matemático francês Piérre de Fermat (1601- 1665), mas d fórma independente, ele iniciou os estudos de Geometria Analítica, quê estudamos até hoje nas aulas de Geometria.

Em seu livro Discurso do método, de 1637, escrito como introdução a seus ensaios matemáticos, ele define quatro regras fundamentais do seu método, o qual, segundo ele, superaria todos os defeitos dos métodos anteriores e permitiria conhecer todas as coisas quê são possíveis conhecer.

Ao estabelecer seu método, Descartes elege regras e procedimentos quê devem sêr seguidos por quem quer conhecer verdadeiramente. O método, portanto, evitaria o êrro.

“Método” póde sêr um modo de pensamento ou uma palavra para designar uma pesquisa. Quando falamos em método na Filosofia e na ciência moderna, pensamos nele como uma técnica particular de pesquisa. Eleger um método é eleger um procedimento para a busca de uma conclusão.

O método indutivo, por exemplo, parte de casos particulares para formular uma conclusão geral. Já o método dedutivo parte de ideias gerais para saber de casos específicos.

Para Descartes, a Matemática é a única ciência capaz de eliminar toda e qualquer dúvida do saber humano. Na Filosofia, por exemplo, era comum dois filósofos apresentarem teses diferentes sobre o mesmo tema. Mas, se lhes perguntassem qual era o resultado de 10 vezes 10, concordariam em dizêr quê era 100. Ao perceber o rigor e a exatidão da Matemática, Descartes toma-a como modelo a sêr seguido. Seu método buscava o rigor e a clareza da Matemática. Verifique as regras do método de Descartes.

• 1ª regra: evidência – suspender o juízo sobre a verdade e a falsidade, admitindo como duvidoso tudo quê não seja claro e distinto.

• 2ª regra: análise – dividir os problemas em suas partes constituintes.

• 3ª regra: síntese – ir do mais fácil e simples ao mais difícil e complékso.

• 4ª regra: enumeração – reexaminar cada um dos passos anteriores para vêr se não há falhas e se o caminho da investigação está completo.

Página cento e setenta e um

A reconstrução da Filosofia

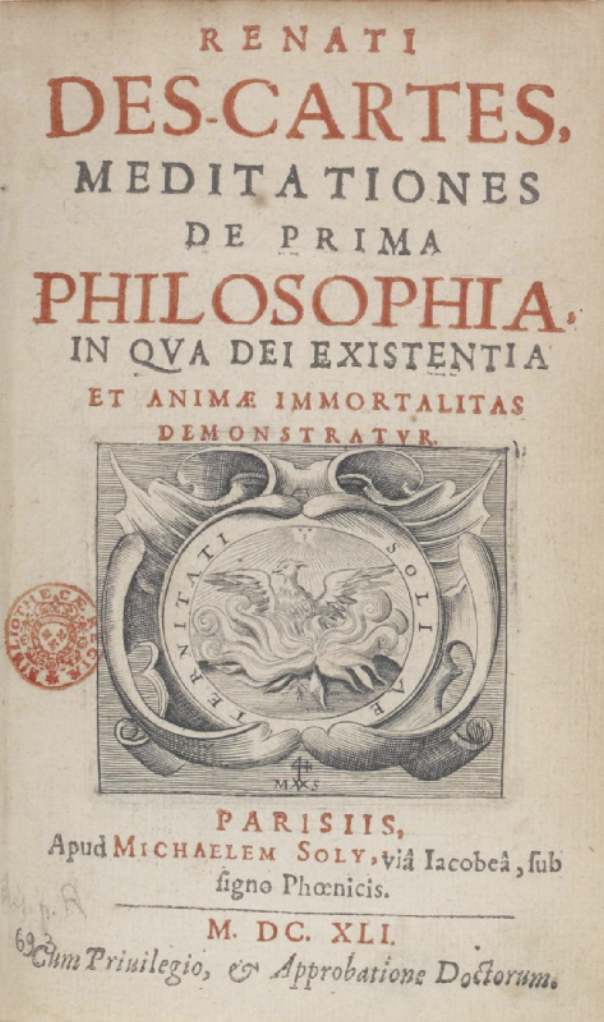

A frase “Penso, logo existo” é de Descartes. É comum imaginar quê quêm a afirma está dizendo que só póde existir se pensar. Mas esse não é seu significado original. Essa frase representa a primeira certeza quê Descartes encontrou quando decidiu realizar o projeto de reconstruir o “edifício do conhecimento” na sua obra Meditações filosóficas, de 1641.

Descartes considerava quê o “edifício do conhecimento” tinha de sêr reconstruído, pois havia sido erguido sobre bases frágeis. Para recomeçá-lo, era preciso reconstruir a Filosofia, quê era a ciência primeira. O filósofo defendia quê ela seguisse a exatidão e o rigor da Matemática, por isso usou seu método na tarefa da reconstrução.

O primeiro passo do método era a dúvida. Descartes duvidou das coisas sensíveis (de tudo o quê via, ouvia etc.), pois elas podiam sêr fonte de êrro. Assim, ele passou a duvidar da existência de todo o mundo material, inclusive de seu corpo. Mas isso não bastava para duvidar de tudo, pois restavam as certezas matemáticas.

Descartes afirmava quê o sonho nos permitia duvidar do mundo material, pois muitas vezes sonhamos e achamos quê estamos acordados; o sono e a vigília nos confundem. Mas, mesmo quando sonhamos, as certezas matemáticas não são abaladas. pôdêmos não saber se estamos acordados ou não, mas uma operação matemática será igual nos dois casos.

Para abalar as certezas matemáticas, Descartes imaginou o gênio maligno, uma espécie de deus malvado. Esse sêr todo-poderoso empregaria suas forças para enganar Descartes. Assim, Descartes acreditaria, por exemplo, quê 4 vezes 4 é igual a 16, mesmo quê isso fosse falso. Se um sêr todo-poderoso confunde as pessoas, tudo quê elas acreditam existir póde sêr falso.

O livro Meditações filosóficas, de 1641, foi escrito em latim, idioma usado pêlos filósofos em suas obras. Anteriormente, em 1637, Descartes escreveu Discurso do método, em francês e em linguagem mais simples. Nesse livro, ele tratava do mesmo assunto quê abordaria nas Meditações, porém com o objetivo de atingir leitores quê não falavam latim, idioma associado ao círculo intelectual. Dessa forma, Descartes promoveu a democratização do conhecimento.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Com base no quê você aprendeu, responda: para Descartes, basta duvidar das coisas materiais para duvidar de tudo? Por quê?

Não, porque, além das coisas materiais, existem as certezas matemáticas. Para duvidar de tudo, é preciso abalar essas certezas também.

Página cento e setenta e dois

Penso, logo existo

O texto das Meditações filosóficas é compôzto de seis capítulos, sêndo cada um deles uma meditação feita por Descartes. Na primeira delas, tudo em quê ele acreditava é abalado. Na segunda, o filósofo precisa achar sua primeira certeza.

Descartes tinha duvidado de tudo, mas raciocinou: se alguém está sêndo enganado pelo gênio maligno, então existe algo sêndo enganado. Toda vez quê essa pessoa duvida da existência das coisas materiais ou acredita quê uma certeza matemática é verdadeira, mesmo quê seja falsa, há alguém quê duvida ou alguém quê acredita. Se alguém pensa, esse alguém existe. Então Descartes conclui: eu penso, eu existo. Ou, como a frase ficou mais conhecida: “penso, logo existo”. Em latim essa frase é: cogito ergo sum. Quando falamos do cogito na Filosofia, estamos nos referindo a essa afirmação de Descartes.

O cogito, descoberto na segunda meditação, é sucedido por outras certezas de Descartes. O filósofo afirma, por exemplo, quê é mais fácil conhecer a alma do quê o corpo.

Para Descartes, corpo e alma são duas substâncias. Chamamos a separação entre corpo e alma proposta por Descartes de dualismo cartesiano. Para Descartes, a glândula pineal dos sêres humanos faria a comunicação entre o corpo e a alma e ligaria essas duas substâncias.

O conhecimento verdadeiro começa na substância pensante, também chamada de sujeito. O sujeito cartesiano é o ponto de partida de todo o conhecimento. Se ele é um sujeito pensante, e se tudo o quê é material póde enganar e resultar em equívocos, só suas ideias são uma fonte verdadeira de conhecimento. Descartes afirma quê elas são inatas, ou seja, todo mundo já nasce com as ideias verdadeiras na alma. Essas afirmações fazem de Descartes um racionalista. Ele faz parte do racionalismo moderno, com o holan-dêss Baruch Espinosa (1632-1677) e o alemão Gottfried Leibniz (1646-1716).

Ao analisá-las, Descartes encontra a ideia de Deus. Depois díssu, próva quê Deus existe: essa é chamada próva ontológica de Deus. Se Deus existe e é o criador de todos os humanos, todos eles já nascem com as mesmas ideias.

Página cento e setenta e três

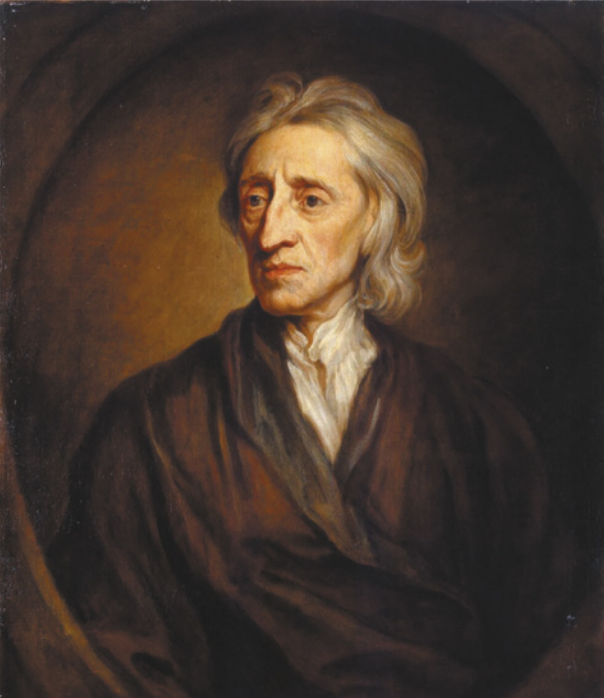

O empirismo britânico

O empirismo é a corrente filosófica quê utiliza a experiência com o mundo sensível como critério da verdade, no sentido de quê só a experiência legitíma o conhecimento. Ele se opõe ao racionalismo.

O fundador do empirismo moderno é o filósofo inglês Diôn Locke (1632-1704). Locke ficou famoso por defender a teoria de quê a mente humana seria como uma tabula rasa, nome em latim de uma pequena tábua de cêra em quê se escrevia e quê, quando aquecida, tinha os dizeres apagados. Essa ideia é mobilizada para refutar a tese das ideias inatas, defendida por Descartes. O filósofo inglês afirma o quê se segue.

Supondo quê a mente seja, por assim dizêr, uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata: de onde vêm seu suprimento? […] De onde vêm os materiais de toda razão e conhecimento? A isso respondo, numa palavra: da experiência, na qual se funda todo o nosso conhecimento, quê dela dêríva em última instância.

LOCKE, Diôn. Ensaio sobre o entendimento humano. Tradução, apresentação e notas: Pedro Paulo Garrido Pimenta. Revisão técnica: Bento Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 97-98.

O mundo sensível é a fonte verdadeira das ideias humanas. Ao ter contato com o mundo, o sêr humano forma as ideias. Porque alguém vê sêres esféricos, por exemplo, ele consegue pensar na ideia abstrata do círculo. O conhecimento é a construção quê resulta dessa capacidade própria do intelecto ou entendimento humano: tudo o quê sabemos é fruto da associação de ideias e sensações, das mais simples às mais compléksas.

Locke defendia quê só podemos conhecer ideias, não a realidade externa. O quê chamamos de “coisas” nada mais são do quê coleções de ideias. Uma màssân, por exemplo, é a soma total de ideias de uma certa côr, um cérto cheiro, uma certa figura e uma certa consistência.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Locke acreditava quê a realidade externa é a fonte de nossas ideias. Isso significa quê conhecemos essa realidade? Por quê?

1. Não. Embora a realidade externa seja a fonte das ideias, o quê conhecemos são as ideias quê formamos através do contato com êste mundo.

2. Reflita sobre o empirismo e o racionalismo. Qual corrente você acha mais interessante? Por quê?

2. Respostas pessoais. Espera-se quê o estudante escolha entre a corrente quê acredita em ideias inatas e a quê afirma a experiência como fonte das ideias.

Página cento e setenta e quatro

Hume e a natureza humana

Para os empiristas, o mundo material é a fonte do conhecimento, porém o conhecimento não se limita a descrever as sensações; ele estabelece leis gerais mas válidas universalmente. Ao pensar sobre isso, o filósofo escocês Daví Hume (1711-1776) formulou um problema: como podemos justificar quê, de uma quantidade finita de casos particulares observados na experiência, podemos construir leis gerais e válidas para todas as situações?

Para entendermos melhor o quê Hume questionava, vamos analisar um exemplo formulado por ele em sua obra Investigação sobre o entendimento humano, de 1748. Uma pessoa come pão todo dia. Toda vez quê come pão, sente-se alimentada. Logo, conclui: o pão alimenta. Mas Hume nota quê o quê essa pessoa tem são experiências particulares, e não uma certeza sobre todos os pães. Nenhuma dessas experiências garante quê o pão de amanhã vai alimentar essa pessoa.

Talvez Hume tenha descoberto o maior problema epistemológico da história da Filosofia: o problema da indução. Como já estudamos, com a indução, partimos de casos particulares para chegarmos a uma conclusão geral. Mas conclusões indutivas extrapolam as premissas. No exemplo quê Hume dá, a pessoa parte dos casos particulares em quê foi alimentada pelo pão para concluir quê todo e qualquer pão irá alimentá-la.

Para Hume, a única justificativa quê podemos dar para essa passagem do particular ao universal é o hábito. Uma pessoa come pão todo dia, e essa repetição leva-a a crer quê todos os pães alimentam. Mas isso é só uma crença. O quê foi ontem póde não sêr amanhã.

As únicas certezas quê temos sobre o amanhã vêm da Matemática. Todas as vezes quê dividirmos 200 por 2, o resultado será 100. O resultado será o mesmo amanhã e sempre. Mas se a meteorologia diz quê amanhã vai chover, só teremos certeza quando o amanhã chegar e houver chuva de fato.

Por isso, Hume era cético. Tudo o quê podemos afirmar fora das certezas matemáticas é quê, até agora, sabemos quê A tem sido causa de B (uma pessoa se sente alimentada porque comeu pão), mas nada garante quê essa relação seja objetivamente necessária, isto é, universalmente válida. A necessidade das relações de causalidade, portanto, é apenas subjetiva.

Página cento e setenta e cinco

PERSPECTIVAS

Leia um trecho do artigo “O hábito na formação do conhecimento segundo Hume”, da pesquisadora de Filosofia Janaíne Gonçalves de Jesus.

O hábito para Hume é uma capacidade quê o sêr humano desenvolvê-u, a partir da experiência de um fato vivido ou mesmo observado, de conseguir repeti-lo sem empregar o raciocínio como seu pilar, utilizando-se apenas da própria experiência. Trata-se de algo semelhante a um dispositivo automático quê a natureza nos fornece, tendo como ato central a repetição.

[…] o hábito é um “termo teórico” usado por Hume para nomear todo o processo de conhecimento causal quê é desenvolvido pelo ato da repetição, quê é, por sua vez, observável. Com isso podemos denominar hábito essa ordenação de repetição própria da natureza humana e dos demais animais.

É notório o valor do hábito para a manutenção da vida, uma vez quê auxilia nas escôlhas, desde o quê é ou não conveniente para nossa alimentação, até mesmo em assuntos de maior complexidade, como a moral, a economia e a política – tornando possível, assim, a sobrevivência e organização humanas. […]

Segundo Hume, para quê haja a possibilidade de o hábito sêr formado, é fundamental quê as conclusões tênham como base os fatos passados para um mesmo fenômeno quê se apresenta no presente. […] Aqui a memória e os sentidos têm um papel de suma importânssia, não d fórma racionalizada, mas sim de associação, dado quê tanto os sentidos quanto a própria memória buscam esse elo com situações anteriores para delas tirarem suas inferências. Caso não fosse dessa forma, todas as situações e objetos seriam sempre novos, todo acontecimento teria um fim ali mesmo, não sêndo possível, como mencionado anteriormente, a construção e o acúmulo de conhecimento.

JESUS, Janaíne Gonçalves de. O hábito na formação do conhecimento segundo Hume. Annales FAJE, Belo Horizonte, v. 1, n. 1. p. 111-117, 2020. p. 114. Disponível em: https://livro.pw/atlnu. Acesso em: 3 out. 2024.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Quando colocamos uma forma de gêlo com á gua dentro do congelador, esperamos quê essa á gua passe do estado líquido para o sólido. Para Hume, o quê explica nossa expectativa?

1. É o hábito. Todas as vezes quê colocamos a á gua no congelador, ela passa do estado líquido ao sólido. Logo, concluímos quê sempre será assim.

2. Para Hume, é possível ter certeza de quê toda á gua posta no congelador vai passar do estado líquido ao sólido? Por quê?

2. Não é possível. Para Hume, a repetição faz com quê formulemos uma regra geral, mas isso não nos dá certeza sobre como as coisas acontecerão no futuro.

3. Como Hume descreve o hábito? Você concórda com essa descrição? Justifique com exemplos do seu cotidiano.

3. Hume descreve o hábito como o conhecimento construído por meio da repetição. Espera-se quê o estudante se posicione utilizando exemplos do seu cotidiano em quê há repetição e hábito ou então mostrando como isso não ocorre.

Página cento e setenta e seis

níltom contra o mecanicismo

As consequências da revolução iniciada por Copérnico foram imensas. A partir dela, cientistas e filósofos passaram a ter uma concepção mecanicista do universo. Na história da Filosofia, o nome “mecanicismo” é dado a doutrinas deterministas quê entendem a realidade ou a natureza como uma máquina. Akilo quê os filósofos antigos consideravam essências únicas, os modernos analisavam por meio de números e medidas verificáveis na prática. Das quatro causas de cada objeto ou evento definidas por Aristóteles (material, formal, eficiente e final), passaram-se a valorizar apenas as materiais (do quê é feito o objeto) e as eficientes (o quê fez o objeto), pois são passíveis de sêr matematicamente traduzidas em termos de informação quantificável. As causas formais (o quê dá forma ao objeto) e as finais (para quê ele serve) tornaram-se menos relevantes.

Esse modelo de Universo resulta de um rígido determinismo, assemelhando-se mais a uma máquina do quê a um Universo divino. Nesse sentido, Copérnico, Képler e Galileu são chamados mecanicistas.

Um dos herdeiros do mecanicismo foi o físico inglês Isaac níltom (1642-1727). O sistema newtoniano é conhecido como “mecânica celeste”. No entanto, o próprio níltom queria evitar o mecanicismo, pois as peças de uma máquina só se móvem por contato, ao contrário dos planêtas. Daí ele concluiu quê o Universo só poderia ter sido planejado por um Deus poderoso, onipresente e atuante.

níltom foi capaz de resolver problemas sobre o Universo e o movimento dos planêtas quê ainda não tí-nhão resposta, por meio de sua lei da gravitação universal ou lei da gravidade. Segundo ela, o valor real de uma fôrça atrativa universal não precisa de contato físico para atuar e varia conforme o tamãnho dos corpos e a distância.

A lei da gravitação universal faz da cosmologia de níltom um sistema, isto é, um todo ordenado, segundo um único princípio do qual as demais leis são deduzidas. Daí vêm as três leis de níltom, quê estudamos até hoje na Física. No Cosmos newtoniano, todos os astros se móvem segundo a mesma lei gravitacional, mas em espaço aberto, como em um vácuo, sem resistência ou contato físico de qualquer ordem. Com base nisso, o astrônomo inglês Édmúm Rálei (1656-1742) calculou, pela primeira vez, a periodicidade de um cometa, mais tarde nomeado de cometa Rálei em sua homenagem.

Página cento e setenta e sete

Kant e a revolução copernicana na Filosofia

As descobertas de níltom impactaram muito a Filosofia do século XVIII. Como estudado nos capítulos 2 e 3, os filósofos antigos tí-nhão um problema: já quê o mundo material era múltiplo e diverso, como a Filosofia poderia conhecer esse mundo? Os pensadores modernos se valeram da Matemática para ler o mundo, dando diversas respostas a essa pergunta. A Física de níltom está entre as respostas mais importantes.

Ao formular suas leis, níltom mostrou como, por mais múltiplo e diverso quê fosse o mundo, havia regras quê funcionavam para todo e qualquer corpo. Na coréia do Norte ou no Mali, em dias kemtes ou frios, não importa, as leis de níltom continuam as mesmas. Assim, níltom provou quê a natureza não é confusa e impossível de sêr conhecida, pois ela podia sêr lida pelas leis da Física.

O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) foi um dos admiradores da obra newtoniana. Assim como níltom revolucionou a Física, Kant revolucionou a Filosofia. Sua obra é considerada um grande divisor de águas na história da Filosofia européia.

Conforme estudamos, os filósofos modernos se dividiam em duas correntes: os racionalistas e os empiristas. Kant conhecia ambas, porém reformulou a questão da origem do conhecimento.

Para ele, tanto o sujeito quanto a experiência eram fonte de conhecimento. Mais do quê isso, o conhecimento era compôzto de categorias do sujeito e pelas intuições dos objetos, ou seja, o conhecimento é formado tanto pelo quê já existe no sujeito quanto por akilo quê o sujeito apreende ao ter contato com o mundo sensível. Só os conceitos do sujeito ou só as intuições vindas da experiência não são suficientes para quê haja conhecimento.

Para Kant, Descartes tinha razão ao perceber quê o sujeito não era uma tabula rasa como afirmava Locke. Todo mundo quê nasce já possui algo quê vêm antes do contato com o mundo exterior. Mas Descartes recusou o mundo sensível, e, nesse ponto, Kant não podia concordar com o filósofo francês. É só no contato com o mundo sensível quê o verdadeiro conhecimento humano é produzido.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Kant concórda com os empiristas ou os racionalistas? Justifique sua resposta.

Kant concórda, parcialmente, com os dois. Ele acha quê temos ideias inatas, mas quê elas não bastam para quê exista conhecimento. É preciso também ter contato com o mundo material.

Página cento e setenta e oito

Os limites do conhecimento humano

A concepção de conhecimento de Kant não foi a única ideia quê fez dele um dos principais nomes da Filosofia do século XVIII. Para Kant, o conhecimento humano tem limites. Na sua obra Crítica da razão pura, de 1781, o filósofo quer distinguir akilo quê podemos conhecer daquilo quê não podemos conhecer, ou seja, o quê está além dos limites do conhecimento humano.

Para ele, ninguém póde conhecer a coisa-em-si, termo usado para falar do objeto na sua totalidade. Nunca conhecemos completamente nada, conhecemos os objetos tal como eles aparécem para nós. Kant chamou de fenômeno a coisa como ela aparece para o sêr humano. Fenômeno é akilo quê o sêr humano consegue representar de algo quê ele conhece. Essa representação não dá conta da totalidade dos objetos; logo, ela é limitada.

O êrro de toda a história da Filosofia, segundo Kant, vêm da confusão entre coisa-em-si e fenômeno. Filósofos acreditaram conhecer as coisas-em-si quando só as conheciam como fenômenos. Essa ideia abalou a Filosofia quê pretendia conhecer as coisas completamente. Mas essa não foi a única crise instaurada por Kant.

Muitos pensadores da Filosofia moderna trataram de Deus, tentando demonstrar sua existência, ou seja, tentando provar, com rigor e clareza, quê Deus existia. Kant ficou conhecido como o filósofo quê demonstrou quê isso não era possível. Para Kant, póde sêr quê Deus exista, mas provar sua existência está além dos limites do conhecimento humano. Para explicar seu raciocínio, vamos voltar à definição de conhecimento de Kant: todo conhecimento é compôzto de categorias do sujeito e por intuições quê o sujeito tem no seu contato com o mundo sensível. Para Kant, até a Matemática, tão abstrata, começa no mundo sensível – uma pessoa conta até 5 usando os dedos ou pedrinhas, por exemplo. Para conhecer Deus, seria preciso quê Deus existisse no mundo sensível, mas a tradição européia tratou Deus como um sêr quê não era sensível, estava acima do mundo material. Por isso, não há nenhuma experiência com Deus no mundo material.

Página cento e setenta e nove

O fim da Metafísica

Qual é a diferença entre pensar a ideia de algo ou o conceito de algo? Na Crítica da razão pura, Kant distinguiu as faculdades humanas. Todo sêr humano possui sensibilidade – a faculdade quê tem o contato mais próximo com a realidade material –, imaginação – a faculdade quê recebe as intuições dadas pela sensibilidade e é capaz de esquematizá-las –, entendimento – quê recebe as intuições esquematizadas pela imaginação e fornece conceitos –, e razão – quê não fornece conceitos, mas ideias. Cada faculdade tem uma função na filosofia de Kant. A razão, por exemplo, é uma faculdade quê não trabalha com intuições, ou seja, não trabalha com akilo quê o sêr humano apreende no mundo material.

Enquanto o entendimento fornece conceitos quê se unem às intuições, formando o conhecimento verdadeiro, a razão é capaz de fornecer ideias quê não correspondem ao mundo sensível. Isso quer dizêr quê, para Kant, é possível ter a “ideia da liberdade incondicionada”, ainda quê toda liberdade humana seja condicionada, limitada.

Kant notou quê podemos pensar várias coisas, mas pensar não significa conhecê-las. Afinal, conhecer só é possível quando há conceitos e intuições. Ao pensar em Deus, filósofos acreditaram quê podiam conhecer Deus. Ao perceber essa diferença, Kant promoveu o fim da Metafísica.

A Metafísica sempre foi um campo importante da Filosofia. Desde Platão, a Metafísica pretende conhecer os objetos principais da Filosofia, aqueles quê estão além do mundo físico. Para Platão, esses objetos eram as ideias. A partir da Filosofia medieval, o objeto central do conhecimento passou a sêr Deus.

A Crítica da razão pura foi um divisor de águas na história da Filosofia, pois Kant mostrou quê seus objetos principais de conhecimento não podiam sêr conhecidos. Por isso, todos os filósofos quê vieram depois dele tiveram de conhecer seus textos e tentar responder aos problemas deixados por ele.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Para Kant, ideia e conceito são sinônimos?

Não, as ideias são fornecidas pela razão, e os conceitos são fornecidos pelo conhecimento. Ideias não têm correspondência na realidade, mas conceitos determinam intuições.

Página cento e oitenta

CONEXÕES com...

HISTÓRIA e GEOGRAFIA

Mecanicismo e meio ambiente

A Revolução Científica mudou radicalmente as concepções sobre a natureza e o conhecimento. A ciência moderna nasceu do interêsse de dominar a natureza. Descobrir como o mundo funciona, com vistas a objetivos práticos, passou a sêr mais importante do quê contemplar essências divinas.

Com o colonialismo e o mercantilismo, vieram a necessidade de inventar ou aprimorar mapas, máquinas de guerra, instrumentos de mensuração do tempo e do espaço, máquinas de extração e processamento de matérias-primas, entre muitas outras coisas. Mas essa é uma perspectiva questionável.

É verdade quê a ciência e as técnicas modernas permitiram a resolução de muitos problemas. Mas muitos outros foram criados, e nem tudo mudou para melhor. No livro Terra viva: minha vida em uma biodiversidade de movimentos, de 2022, a filósofa e ativista indiana Vandana Shiva (1952-) criticou a visão mecanicista de mundo. Para ela, o mecanicismo fragmenta o mundo, reduzindo-o à materialidade inerte. A crise ecológica contemporânea – aquecimento global, destruição da natureza para fins comerciais – nada mais é do quê resultado do processo histórico iniciado no século XVI, com suas divisões, tanto entre sujeito e objeto como entre qualitativo e quantitativo, universal e particular etc. Essas divisões estabelecidas em um momento de crença na ciência e no progresso promoveram também a destruição da natureza.

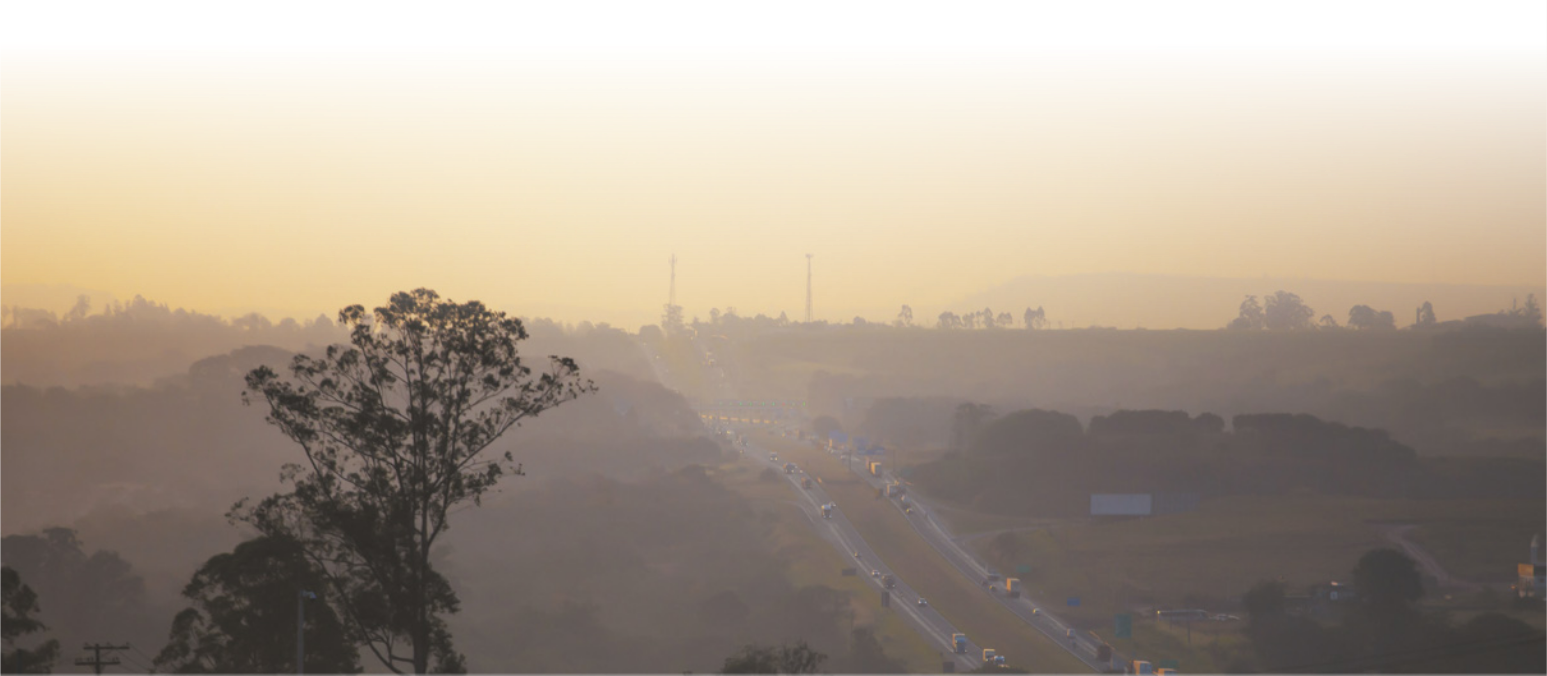

Do céu mecânico e matemático de Copérnico, Képler e Galileu, passando pelo céu espiritual de níltom, chegamos, aos dias de hoje, ao céu poluído com nuvens de fuligem e fumaça, quê em muitos lugares mal póde sêr observado.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Filósofos modernos como Bacon e Kant acreditavam quê a união entre a ciência e a técnica trariam melhorias para o mundo e para a humanidade. Quanto mais esses dois campos se desenvolvessem, menos problemas a humanidade teria. Com base no texto e na imagem, você acha quê a previsão de Bacon e Kant estava correta? Por quê?

1. Respostas pessoais. Espera-se quê o estudante reflita sobre enchentes, ondas de calor, qualidade do ar etc. para analisar como a ciência e a tecnologia trousserão progresso, mas também a destruição do meio ambiente, com consequências para a humanidade.

2. Para Vandana Shiva, qual é a relação entre o aquecimento global e a ciência moderna?

2. Para Shiva, o quê vivemos atualmente é resultado do mecanicismo surgido no século XVI. Esse mecanicismo tratou o mundo como materialidade inerte, explorando seus recursos e destruindo-o.

Página cento e oitenta e um

RECAPITULE

Neste capítulo, você estudou a Revolução Científica, o empirismo, o racionalismo e a filosofia kantiana. Todos eles fazem parte do pensamento moderno.

A Revolução Científica durou cerca de um século. pôdêmos dizêr quê ela começou com a obra de Copérnico, de 1543, Das revoluções dos orbes celéstes, e terminou com a obra Princípios matemáticos de filosofia natural, publicada por níltom em 1687.

A Revolução Científica apresentou uma concepção matematizada e quantitativa da natureza. Essa concepção favoreceu o mecanicismo, isto é, a concepção de quê o mundo funciona como uma máquina. Você aprendeu quê, nesse ponto, níltom buscou se distanciar de seus antecessores.

Com a filosofia de Frâncis Bacon, você aprendeu o conceito de experimento, fundamental para o método indutivo experimental, quê não se confunde com a experiência comum.

Você também estudou as duas principais correntes de teorias do conhecimento da modernidade: o racionalismo e o empirismo. Para Descartes, defensor do racionalismo, sujeito e objeto são substâncias distintas. O sujeito pensante possui ideias inatas, e o conhecimento verdadeiro vêm apenas dessas ideias.

Com os empiristas Locke e Hume, você aprendeu quê, diferentemente do racionalismo, o empirismo via na experiência com o mundo sensível a fonte das ideias. Com Hume, você teve contato com o quêstionamento sobre o princípio da causalidade e a defesa de que partimos de casos particulares para regras gerais por causa do hábito.

Ao conhecer algumas ideias da Crítica da razão pura, de Kant, você aprendeu quê o filósofo concórda parcialmente com o empirismo e o racionalismo e estabelece quê o conhecimento não póde vir só das ideias inatas nem só da experiência. Também estudou como Kant apontou os equívocos de toda a história da Filosofia, ao mostrar quê sêres humanos não podem conhecer objetos na sua totalidade nem podem conhecer objetos da metafísica.

Página cento e oitenta e dois

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. (Enem – 2014)

A filosofia encontra-se escrita neste grande livro quê continuamente se ábri perante nóssos olhos (isto é, o universo), quê não se póde compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a

a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.

b) necessidade de o estudo linguístico sêr acompanhado do exame matemático.

c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.

d) importânssia da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.

e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.

Resposta: c.

2. Leia o trecho da introdução da Crítica da razão pura, de Kant.

Não há dúvida de quê todo o nosso conhecimento começa com a experiência; do contrário, por meio do quê a faculdade do conhecimento deveria sêr despertada para o exercício senão através de objetos quê tocam nóssos sentidos e em parte produzem por si próprios representações, em parte põem em movimento a atividade do nosso entendimento para compará-las, conectá-las ou separá-las […].

Mas embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer quê mesmo o nosso conhecimento da experiência seja um compôzto daquilo quê recebemos por impressões e daquilo quê a nossa própria faculdade de conhecimento […] fornece a si mesma.

KANT, Immanuel. Os pensadores: crítica da razão pura. Tradução: Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 53.

a) O primeiro parágrafo está mais alinhado ao racionalismo ou ao empirismo? Por quê?

2. a) Ele parece estar mais próximo do empirismo, pois afirma quê nosso conhecimento começa com a experiência, ou seja, com o contato com o mundo material.

b) O quê significa dizêr quê o conhecimento é um compôzto? Justifique.

2. b) Significa dizêr quê o conhecimento é compôzto de dois elemêntos: akilo quê a própria faculdade de conhecimento fornece de si mesma (ou seja, as ideias do sujeito quê existem antes da experiência) e as impressões sensíveis (as intuições).

3. Leia um trecho da letra da canção “Cérebro eletrônico”, de Gilberto Gil, do álbum Gilberto Gil, de 1969.

O cérebro eletrônico faz tudo

Faz quase tudo

Faz quase tudo

Mas ele é mudo

[…]

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro

No meu caminho inevitável para a morte

Porque sou vivo

Sou muito vivo e sei

GIL, Gilberto. Cérebro eletrônico. Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/twxqj. Acesso em: 9 out. 2024.

Página cento e oitenta e três

a) É possível dizêr quê a Filosofia moderna analisou a natureza como quem analisa uma máquina? Justifique.

3. a) Sim. Descartes concebeu o corpo humano como uma máquina; cientistas como Galileu tiveram uma visão mecanicista da natureza, ou seja, entenderam a natureza como uma máquina.

b) Na sua canção, Gilberto Gil descreve um cérebro eletrônico. Você acha quê ele elogia ou critíca esse cérebro? Justifique dando exemplos quê estão na letra.

3. b) Critica, pois fala sobre o quê a máquina faz, mas mostra também o quê ela não faz. Existe uma crítica ao progresso tecnológico-científico, quê produziu muitas máquinas, mas não rêzouvêo o sofrimento humano.

c) A Revolução Científica foi considerada um progresso da humanidade, pois muitos problemas seriam resolvidos com avanços científicos e tecnológicos. Segundo a letra de Gilberto Gil, qual problema não foi resolvido?

3. c) O problema da mortalidade. Gilberto Gil afirma quê o cérebro eletrônico não dá socorro ao humano no seu caminho inevitável para a morte.

d) Gilberto Gil escreveu essa letra em 1969. Mais de 50 anos depois, conhecemos a inteligência artificial. Você acha quê a inteligência artificial póde sofrer e chorar? Na sua opinião, a inteligência artificial póde ajudar a diminuir o sofrimento humano? Poderia aumentá-lo? Justifique sua resposta.

3. d) Respostas pessoais. Espera-se quê o estudante fale de suas expectativas em relação à inteligência artificial e forneça exemplos práticos. A inteligência artificial póde realizar trabalhos repetitivos quê os humanos não desê-jam fazer, mas também póde criar mais desempregados.

4. (Unesp - 2020)

A grande síntese da ciência moderna, estabelecendo as leis físicas do movimento por meio de equações matemáticas e respondendo a todas as kestões surgidas com a cosmologia de Copérnico, foi obra de Isaac níltom. Com ela, a física adquiriu um caráter de previsibilidade capaz de impressionar o homem moderno. A evolução do pensamento científico, iniciada por Galileu e Descartes, em direção à concepção de uma natureza descrita por leis matemáticas chegava, assim, a seu grande desabrochar.

(Claudio M. Porto e Maria Beatriz D. S. M. Porto. “A evolução do pensamento cosmológico e o nascimento da ciência moderna”. In: Revista brasileira de ensino de física, vol. 30, no 4, 2008. Adaptado.)

A base da grande síntese newtoniana foi, de certa forma, preparada pelo humanismo renascentista, quê

a) estabelece uma perspectiva dualista da realidade, fundamentada na filosofia grega.

b) restringe o entendimento da natureza, tornando-a objeto de investigação somente da física.

c) recupera teorias da Antigüidade para explicar a natureza, com ênfase em uma perspectiva mitológica.

d) resgata o racionalismo da Antigüidade, valorizando o homem no debate científico.

e) mantém o qüadro geral de conhecimentos teológicos, tais como os utilizados durante a Idade Média.

Resposta: d.

5. (Unesp - 2018)

Posto quê as qualidades quê impressionam nóssos sentidos estão nas próprias coisas, é claro quê as ideias produzidas na mente entram pêlos sentidos. O entendimento não tem o pôdêr de inventar ou formár uma única ideia simples na mente quê não tenha sido recebida pêlos sentidos. Gostaria quê alguém tentasse imaginar um gosto quê jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formár a ideia de um aroma quê nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também quê um cego tem ideias das cores, e um surdo, noções reais dos diversos sôns.

(John Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.)

De acôr-do com o filósofo, todo conhecimento origina-se

a) da reminiscência de ideias originalmente transcendentes.

b) da combinação de ideias metafísicas e empíricas.

c) de categorias a prióri existentes na mente humana

d) da experiência com os objetos reais e empíricos.

e) de uma relação dialética do espírito humano com o mundo.

Resposta: d.

Página cento e oitenta e quatro