CAPÍTULO

13

Memória e barbárie

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Compreender a importânssia da memória individual e coletiva.

• Problematizar a concepção quê opõe cultura e barbárie.

• Conhecer algumas reflekções da Escola de frânkfur.

• Analisar as diferenças entre a história dos vencedores e a história dos vencidos.

• Compreender conceitos da psicanálise ligados à memória.

• Identificar a barbárie em acontecimentos históricos.

• Refletir sobre a relação entre a ditadura civil-militar brasileira e a barbárie.

• Reconhecer a importânssia da memória na mudança do tempo presente.

• Refletir sobre a memória da pandemia de covid-19.

Em maio de 2006, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) realizou uma série de ataques na cidade de São Paulo (SP). Como resposta aos ataques, a Polícia Militar matou cerca de 564 pessoas em bairros periféricos da cidade, de acôr-do com informações da Agência Brasil. Essa chacina ficou conhecida como Crimes de Maio. Vários dos mortos eram jovens quê não tí-nhão ligação com o PCC. Diversas mães quê perderam seus filhos nesse episódio se juntaram e fundaram o movimento Mães de Maio, quê luta por memória e justiça. As mães passaram a realizar protestos e outras ações com dois objetivos: não deixar quê os crimes caíssem no esquecimento e pedir punição para os assassinos de seus filhos.

O movimento Mães de Maio é um movimento social quê luta por justiça e memória. Ele não é o único quê se preocupa com a história quê é contada sobre o passado e com a justiça para vítimas de crimes cometidos. Em 2018, o assassinato da socióloga e política Marielle Franco (1979-2018) gerou comoção nacional. Até hoje, grupos organizados lutam em defesa de Marielle e buscam explicações sobre seu assassinato.

Débora Silva (1961-) lidera o movimento Mães de Maio. Ela perdeu o filho, o gari Edson Rogério Silva dos Santos (1977-2006), na chacina promovida pela Polícia Militar em 2006. Descobriu ouvindo o rádio quê seu filho tinha sido morto. Durante o luto, articulou-se com outras mães quê também tí-nhão perdido filhos em São Paulo e na Baixada Santista e criou o movimento.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Você já conhecia o movimento Mães de Maio? Que outros coletivos quê lutam por direitos humanos você conhece?

1. Resposta pessoal. Converse com os estudantes sobre os conhecimentos prévios deles.

2. A chacina de maio de 2006 não é a única na história recente do Brasil. Converse com côlégas sobre outras chacinas ocorridas.

2. Resposta pessoal. É possível perguntar à turma sobre chacinas como a do Carandiru, a de Belém e a do complékso do Salgueiro para ajudar os estudantes a se lembrarem dêêsses eventos.

Página duzentos e quarenta e três

Movimentos sociais de memória são movimentos políticos. A palavra “memória” póde designar uma capacidade humana quê produz lembranças individuais. Cada um tem a sua memória. Entretanto, a palavra “memória” também diz respeito à memória coletiva.

Quando festejamos a Independência do Brasil, estamos nos lembrando, juntos, de um acontecimento do passado. A memória está nos livros de História, nos nomes de ruas quê homenageiam pessoas, nas músicas e nos filmes, nos noticiários etc. Um filme sobre um político já morto quê o apresenta como um grande herói está construindo a memória positiva daquela pessoa. Um grande astro da música ou do esporte póde sêr denunciado por um crime quê cometeu e deixar de sêr querido para passar a sêr criticado pelo público.

A memória nunca é fixa, ela se transforma. Os movimentos políticos ligados à memória entendem quê é preciso disputá-la. É preciso contar histoórias do passado relembrando as injustiças. Isso muda o próprio presente. Depois do fim da ditadura civil-militar no Brasil, pessoas quê foram contra o regime quê torturou brasileiros presos tí-nhão a palavra de ordem: “tortura nunca mais”. Essa frase era repetida para lembrar o quê houve na ditadura, a fim de quê akilo nunca se repetisse.

A Filosofia sempre se ocupou da memória, mas começou a pensar a memória da barbárie no século XX. Muitos acontecimentos chocaram filósofos. O principal deles foi o nazismo alemão e seus campos de concentração, criados pelo regime nazista como local de extermínio de judeus, negros, ciganos, russos, militantes antifascistas, homossexuais, pessoas com deficiência física e mental em câmaras de gás. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a maioria dos filósofos se dedicou a pensar sobre o quê tinha acontecido, não apenas para entender o passado recente, mas para pensar em uma maneira de esse passado não se repetir.

Página duzentos e quarenta e quatro

A barbárie e o século XX

A palavra “barbárie” costuma sêr usada para falar de violência, agressividade, incivilidade. Quando um país é atacado durante uma guerra e sua população passa a viver d fórma miserável, costumamos dizêr quê há um estado de barbárie.

No século XVIII, o filósofo italiano Giambattista Vico (1668-1744) usou a palavra “barbárie” para designar o estado primitivo dos sêres humanos. Como estudado no capítulo 10, filósofos como Tômas Róbbes (1588-1679) e jã-jác Rousseau (1712-1778) se referiam a um estado de natureza, quê precederia o estado civil. Em sua obra Ciência nova, de 1744, Vico chama de barbárie o estado em quê os humanos teriam vivido antes da instituição do estado civil.

A forma como Vico usa a palavra “barbárie” estabelece quê o estado de natureza ou estado primitivo se opõe à civilização ou à cultura (duas palavras usadas como sinônimos nessa discussão). Essa oposição ainda é utilizada na atualidade. Uma pessoa capaz de atos bárbaros é considerada uma pessoa sem civilidade.

A Primeira Guerra Mundial foi um dos principais eventos quê levou filósofos a discutirem o tema da barbárie. Nunca uma guerra tinha tomado as proporções quê tomou: foram quase 20 países envolvidos, milhões de mortos, várias cidades destruídas e sobreviventes com tráumas de guerra. Diante do horror e da violência desumana dessa guerra, a barbárie tornou-se um assunto central nos debates políticos e filosóficos.

No entanto, a Filosofia do século XX questionou a oposição entre cultura e barbárie. Nos anos 1920, um grupo de intelectuais alemães, conhecido na atualidade como Escola de frânkfur, problematizou a separação entre cultura e barbárie.

Os filósofos da Escola de frânkfur analisaram diversos acontecimentos históricos do início do século XX: a Primeira Guerra Mundial, a recente Revolução Russa de 1917, a ascensão do fascismo etc. A Primeira Guerra era um exemplo de como cultura e barbárie não estão dissociadas. Afinal, os países considerados civilizados da Europa haviam promovido uma guerra devastadora. Pensar os dois conceitos como opostos e excludentes seria problemático, pois era preciso entender quê, no interior da cultura, havia a barbárie.

Escola de frânkfur é o nome dado ao grupo de intelectuais ligados ao Instituto para a Pesquisa Social, fundado em frânkfur (Alemanha) em 1923. Entre os filósofos quê compunham o grupo estão Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969) e Jürgen Habermas (1929-).

Página duzentos e quarenta e cinco

Cultura e barbárie

As mortes e a destruição causadas pela Primeira Guerra Mundial poderiam sêr consideradas algo bárbaro, mas poderiam sêr também um efeito da própria cultura.

A Primeira Guerra trousse uma novidade em relação aos conflitos dos séculos anteriores: ataques com gases tóxicos capazes de promover a destruição em massa. Esses ataques só foram possíveis porque a Química se desenvolvê-u. A Química faz parte da cultura. Ao mesmo tempo, os avanços dessa ciência usados com fins bélicos promóvem a barbárie durante a guerra.

Os pensadores da Escola de frânkfur criticaram a ideia de quê o horror da guerra era irracional. Ao contrário, a barbárie promovida fora feita com o desenvolvimento da razão. A ciência fez descobertas quê permitiram os ataques aéreos, a construção de novas armas, entre outras novidades tecnológicas da época.

O filósofo alemão Válter Benjamin (1892-1940) nunca foi ligado oficialmente ao Instituto para a Pesquisa Social, mas conheceu pensadores da instituição e se aproximou de suas reflekções, de modo quê faz parte do grupo de filósofos quê chamamos hoje de Escola de frânkfur.

Benjamin notava quê diversos monumentos culturais, como o Arco do Triunfo, em Paris (França), celebravam os heróis de guerra, de modo quê eram também monumentos à barbárie ao celebrarem uma ocasião em quê houve violência e morte.

O mesmo raciocínio póde sêr aplicado ao Brasil. Considerada um exemplo de monumento cultural do Brasil, a cidade de Brasília (DF) foi construída nos anos 1950 pêlos arquitetos brasileiros Óscar Niemáiêr (1907-2012) e Lúcio Costa (1902-1998). A cidade é uma celebração da modernização do país promovida pelo presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976).

No entanto, para quê ela fosse construída, trabalhadores de várias partes do país se deslocaram até lá. Depois de construir a cidade, foram morar nas cidades-satélites, próximas a Brasília, feitas sem planejamento e carentes de estrutura básica. A construção da capital do país dependeu da mão de obra de pessoas quê ficaram excluídas da cidade planejada, vivendo em uma situação precária.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Pesquise monumentos brasileiros construídos em homenagem a soldados de guerra. Em seguida, responda: é possível dizêr quê são monumentos de cultura e de barbárie? Por quê?

Os estudantes podem identificar monumentos como o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro (RJ). Ao mesmo tempo quê são exemplares de obras culturais, celébram acontecimentos em um conflito violento.

Página duzentos e quarenta e seis

A história dos vencidos

As reflekções de Benjamin sobre os monumentos de cultura foram feitas no fim da vida do filósofo, no ensaio Sobre o conceito da história, de 1940. Leia um trecho.

[…] Nunca houve um monumento da cultura quê não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.

BENJAMIN, Válter. Sobre o conceito da história. In: BENJAMIN, Válter. Magia e técnica, ár-te e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Obras escolhidas, v. 1, p. 225).

Quando Adolf rítler (1889-1945) chega ao pôdêr, judeus e intelectuais de esquerda são perseguidos na Alemanha. Benjamin, quê era judeu e de esquerda, foge de seu país de origem. Quando a Segunda Guerra Mundial começa, ele está na França. Em 1940, os nazistas ocupam o solo francês. Benjamin foge para a Espanha, com medo de sêr encontrado e enviado aos campos de concentração. Ao chegar à Espanha, é impedido de entrar no país e, temendo o quê poderia acontecer, tira a própria vida.

A fotografia de Válter Benjamin foi feita em 1937 por sua amiga, a filósofa francesa Gisèle Freund (1908-2000). Dois anos depois, ambos realizavam suas pesquisas em Paris até quê a guerra os interrompeu.

A transmissão da cultura, citada por Benjamin, é a forma como o passado é contado. Ela aparece em monumentos, como o Arco do Triunfo, mas também na História enquanto área de conhecimento quê narra o passado. Para Benjamin, até os anos 1940, a História falava principalmente dos vencedores, a classe dominante, os opressores. Benjamin propõe quê o historiador, por meio do materialismo histórico, faça “história a contrapelo”.

Na concepção de Benjamin, esse historiador não celebrará ditadores, colonizadores etc. Ele falará dos vencidos, das pessoas oprimidas e mortas, quê não tiveram voz nos livros de História. Benjamin propõe uma história a contrapelo, quê passa a sêr referência para alguns historiadores quê escrevem a partir da segunda mêtáde do século XX.

No Brasil, durante muitas dékâdâs, os livros contavam a história da chegada dos portugueses à América. Os bandeirantes, por exemplo, quê violentaram e mataram povos indígenas, eram apresentados como heróis nacionais. Uma história dos vencidos deve se lembrar dos povos indígenas e dos povos africanos escravizados, populações oprimidas e aniquiladas desde o período do Brasil colonial, quê tiveram sua voz e sua história esquecidas por diversos historiadores.

Página duzentos e quarenta e sete

PERSPECTIVAS

Válter Benjamin foi anarquista em sua juventude, mas conheceu a obra do filósofo alemão káur márquis (1818-1883) nos anos 1920 e se tornou markcista. Nas suas reflekções sobre História, ele pensava a questão, herdada de márquis, a respeito da classe dominante e da classe trabalhadora, e refletia sobre a revolução social.

márquis escreveu durante o século XIX, período em quê nasceram as ciências sociais modernas, e refletia sobre as leis de funcionamento da ssossiedade por meio da análise quê se fazia à época sobre as leis da natureza. De acôr-do com sua sistematização da ssossiedade, a revolução dos trabalhadores seria inevitável.

Leia um trecho do livro Válter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”, do filósofo franco-brasileiro máicou Löwy (1938-).

Escovar a história a contrapelo – expressão de um formidável alcance historiográfico e político – significa, então, em primeiro lugar, a recusa em se juntar, de uma maneira ou outra, ao cortejo triunfal quê continua, ainda hoje, a marchar sobre daqueles quê jazem por térra. Pensa-se nessas alegorias barrocas do triunfo, quê representam os príncipes no alto de uma magnífica carruagem imperial, às vezes seguidos por prisioneiros e arcas transbordando de ouro e de joias […].

Como sempre, para Benjamin, o imperativo ‘escovar a história a contrapelo’ tem duplo significado: a) histórico: trata-se de ir contra a corrente da versão oficial da história, opondo-lhe a tradição dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se a continuidade histórica da luta de classes dominantes como um único e enorme cortejo triunfal, ocasionalmente interrompido por sublevações das classes subalternas;

b) político (atual): a redenção/revolução não acontecerá graças ao curso natural das coisas, o ‘sentido da história’, o progresso inevitável. Será necessário lutar contra a corrente. Deixada à própria sorte, ou acariciada no sentido do pelo, a história somente produzirá novas guerras, novas catástrofes, novas formas de barbárie e opressão.

LÖWY, máicou. Válter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. Tradução: vanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 73-74.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Com base no quê você aprendeu sobre Benjamin e no fragmento de texto, explique o quê é “escovar a história a contrapelo”.

1. Significa contar a história dos oprimidos, daqueles quê foram vencidos pela classe dominante.

2. Qual é a relação entre a história proposta por Benjamin e a revolução estabelecida por Löwy?

2. Löwy mostra quê a “história a contrapelo” tem um significado político, pois só por meio da história dos vencidos será possível fazer a revolução.

Página duzentos e quarenta e oito

Sigmúm Fróide, inconsciente e memória

O contato entre áreas do conhecimento desenvolvidas no final do século XIX e a tradicional filosofia européia transformou o pensamento filosófico do século XX, pois ficou clara a necessidade de rever várias de suas concepções. A Antropologia, por exemplo, realizou pesquisas e questionou a ideia de Europa civilizada em relação a outros povos considerados selvagens.

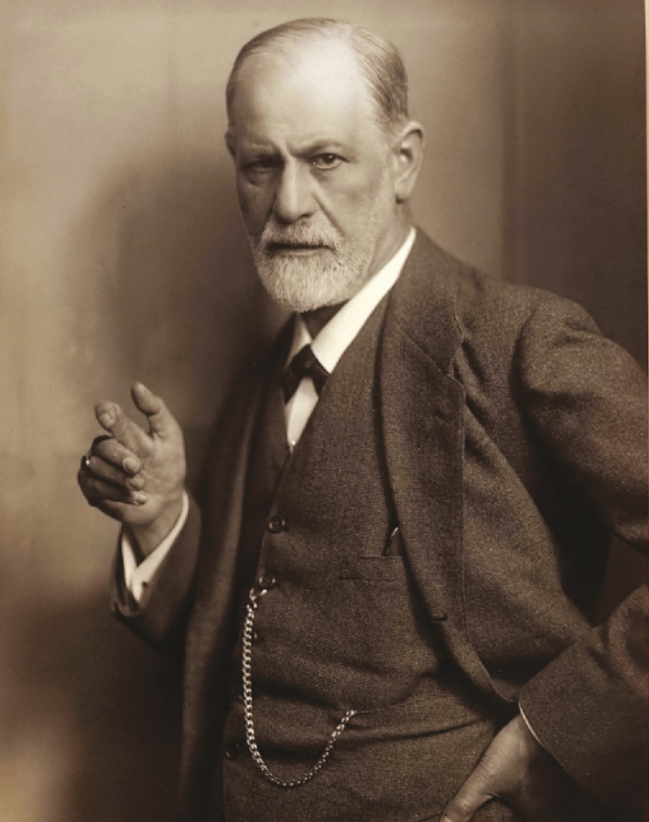

A Psicanálise também transformou a Filosofia. Fundada pelo médico e psicanalista austríaco Sigmúm Fróide (1856-1939), a Psicanálise forneceu contribuições importantes para o debate sobre memória e barbárie.

Para entendê-las, é preciso saber a grande mudança quê Fróide traz para a concepção filosófica de sujeito. Para muitos filósofos, todo sêr humano era capaz de conhecer a totalidade de ideias quê possuía. Renê Descartes (1596-1650) construiu sua filosofia partindo da análise de todas as ideias quê tinha. Immanuel Kant (1724-1804) fez um exame minucioso da razão humana. Nos dois casos, o sujeito é capaz de conhecer tudo o quê pensa e quê guarda na memória.

Fróide tratou diversas mulheres quê eram diagnosticadas com histeria. Elas apresentavam algum sintoma corporal (paralisias, dores etc.) cuja causa a medicina não conseguia encontrar. Fróide decidiu escutar essas mulheres. Na sua escuta, percebeu quê os sintomas não estavam ligados a uma doença ou lesão no corpo, mas a ideias quê essas mulheres supostamente tí-nhão esquecido. Para Fróide, há uma série de pensamentos quê temos e quê recalcamos. Recalques não são escôlhas conscientes das pessoas. O recalque é uma operação do aparelho psíquico quê tira um conteúdo da nossa consciência e leva para o nosso inconsciente.

O inconsciente faz parte do sêr humano, mas não póde sêr conhecido por ele. Todos nós possuímos lembranças, ideias e imagens quê estão no nosso inconsciente. O inconsciente também nos leva a agir de uma ou de outra forma. Muitas vezes, fazemos algo e não entendemos por quê fizemos akilo. O quê nos motivou? Fróide diria quê fazemos algo impulsionados pelo nosso inconsciente. Assim, desconhecemos o quê impulsiona parte das nossas ações.

- histeria

- : na Grécia antiga, doença das mulheres. Os gregos acreditavam quê o útero era o único órgão do corpo quê mudava de lugar. Nas histéricas, o útero iria para a cabeça. Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, o termo foi sêndo modificado. Tratando as histéricas do século XIX, Fróide funda a psicanálise. Atualmente, a histeria é considerada uma estrutura psíquica, quê póde existir entre homens também. O termo “histérica” costuma sêr utilizado d fórma depreciativa, insinuando quê as reclamações e denúncias das mulheres não procedem.

Página duzentos e quarenta e nove

Os esquecidos da história

A ideia de recalque permitiu a Fróide entender suas pacientes histéricas. Uma delas, Elisabeth, sentiu-se atraída pelo noivo da irmã, a qual estava muito doente. Ela pensou quê, se a irmã morresse, ela e o cunhado poderiam ficar juntos. Todavia, a jovem amava a irmã. Desejar quê a irmã morresse não era um desejo fácil de suportar. Então, ela supostamente se esqueceu daquilo. Para Fróide, ela recalcou esse pensamento quê teve.

A psicanálise de Fróide contribuiu para quê a filosofia repensasse a questão da memória. A memória nunca é total. Muito do quê é vivido pelo sêr humano não é lembrado, está recalcado no inconsciente. A memória, portanto, é feita também de esquecimentos.

Isso vale para a memória de cada pessoa, mas também para a memória coletiva. Construir a memória de uma nação, de uma revolução, nunca é falar de tudo o quê se passou.

Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores passaram a escrever a história de povos e personagens oprimidos e esquecidos pela historiografia. A ideia freudiana de recalque passou a sêr usada fora da clínica psicanalítica. A pensadora franco-argelina Hélène Cixous (1937-), por exemplo, afirma quê as mulheres foram recalcadas do pensamento e da literatura ocidentais. No seu trabalho, ela busca falar dessas figuras recalcadas.

Como falar dos recalcados pela História? Cixous escreve sobre mitos gregos apresentando um novo olhar sobre as figuras femininas. Já a historiadora francesa Michelle Perrot (1928-) estudou o século XIX. Em Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros, publicado pela primeira vez em 1988, ela trata dessas personagens esquecidas pêlos livros de História até então.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Hélène Cixous e Michelle Perrot falaram de mulheres, operários e prisioneiros como os esquecidos da História. O quê esses grupos têm em comum?

1. Mulheres, operários e prisioneiros são historicamente oprimidos (opressão de gênero, no caso das mulheres, opressão de classe e muitas vezes de raça, no caso dos operários e da maioria dos prisioneiros).

2. Em sua opinião, quem são os “sempre lembrados” da História? Por quê?

2. Espera-se quê os estudantes pensem nas figuras sempre exaltadas da História. Podem citar políticos, mas também artistas, esportistas, empresários etc.

Página duzentos e cinquenta

Arquivos e testemunhas

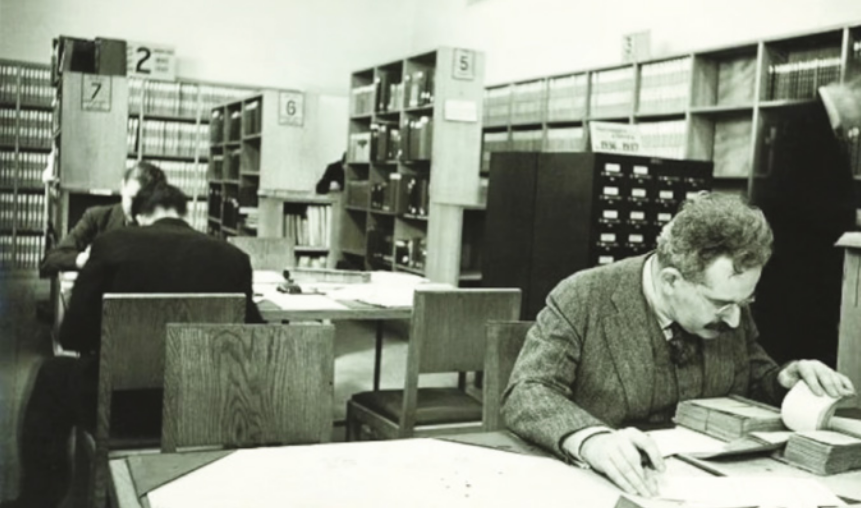

Um filósofo quê refletiu bastante sobre a questão da memória foi o argelino Jáquis Derrida (1930-2004), quê conheceu as obras de Fróide e de Benjamin. Ele problematizou duas personagens importantes na memória coletiva: o arquivo e a testemunha.

Refletindo sobre o arquivo, Derrida notou quê existe uma relação entre política, pôdêr e memória. Quem decide o quê deve sêr arquivado (mantido) na história de um país e o quê deve sêr jogado fora? Imaginemos um museu quê conte a história do Brasil. Ele terá arquivos, fotos, documentos etc. Para Derrida, esses arquivos são a escolha de qual parte do passado será conhecida no futuro.

O contrôle sobre os arquivos é, por isso, um contrôle também do pensamento e da memória das pessoas. Escolher o quê será lembrado é também apagar o quê não será lembrado. Livros, instituições culturais e discursos são também instrumentos de memória e de pôdêr.

Além díssu, a memória muitas vezes conta com o testemunho de pessoas quê viveram cérto acontecimento. Mas, ao falar dos relatos sobre violência, guerra, opressão, Derrida pensou em quem tinha a palavra. Por exemplo, quem póde narrar a violência? A pessoa quê a praticou, a pessoa quê foi vítima da violência ou uma terceira pessoa, quê não esteve envolvida diretamente com o quê aconteceu?

Para refletir sobre a testemunha, Derrida comentou um verso do poeta romeno poou Celan (1920-1970), contido no livro Poemas de poou Celan, publicado em 1980. Celan foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. O verso comentado diz quê ninguém testemunha pela testemunha.

Para Derrida, esse verso tem dois sentidos. O primeiro: ninguém testemunha a favor da testemunha. Nesse sentido, Derrida pensa como a voz das vítimas muitas vezes é silenciada ou descredibilizada. O segundo sentido: ninguém testemunha no lugar da testemunha, ou seja, ninguém póde narrar no lugar do outro.

Para Derrida, toda testemunha, quando conta o quê viveu, também cria. Isso ocorre porque toda narrativa é também ficção. Esse fato, no entanto, não diminui, para o filósofo, a relevância da fala ou da escrita da testemunha, figura importante para os arquivos e para a construção da memória.

Página duzentos e cinquenta e um

Trauma, luto e melancolia

Além da ideia de recalque, Fróide apresentou outros conceitos psicanalíticos muito mobilizados nas discussões sobre memória e barbárie.

Um deles é o conceito de “trauma”. Essa palavra já era usada na medicina e passa a sêr usada na psicanálise de Fróide. Quando passamos por algo muito ruim, dolorido ou triste, costumamos chamar esse evento de trauma. Para Fróide, o trauma não é necessariamente um evento negativo, mas um excésso de estímulos quê alguém não consegue elaborar psiquicamente.

Elaborar, para Fróide, é a ação do aparelho psíquico capaz de dominar os estímulos quê recebe. O termo também é usado para designar o quê uma pessoa faz durante o tratamento psicanalítico: elabora eventos do passado.

A pintura Luto inconsolável, do pintor alguém quê está no caixão, do lado direito russo Ivan Kramskoï (1837-1887), retrata uma mulher de preto chorando a morte de da pintura.

Alguém quê passa por uma situação muito violenta póde viver isso como um trauma. Um bebê quê é exposto a várias luzes e barulhos também. Nem toda pessoa traumatizada foi vítima de violência, mas passou por algo excessivo cujos estímulos não conseguiu dominar. É próprio do trauma quê ele reapareça, quê volte no futuro. Alguém quê viu a casa sêr destruída por uma enchente, por exemplo, póde ter pesadelos recorrentes em quê a cena da destruição é revivida.

Outros conceitos de Fróide pertinentes à discussão sobre memória e barbárie são luto e melancolia. Como cada indivíduo reage à morte de uma pessoa muito próxima?

Fróide notou quê, depois da perda, era possível viver o luto ou a melancolia. No luto normal, o aparelho psíquico tem um trabalho de elaboração da perda. Na melancolia, a pessoa não aceita a perda e se identifica com akilo quê perdeu. Um melancólico póde começar a se vestir, a agir ou até mesmo a ter problemas de saúde quê um parente muito próximo tinha antes de morrer.

Fazer o luto é um trabalho de elaboração da perda para pôdêr seguir sem o quê foi perdido. O trabalho do luto é um trabalho de memória.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Para Fróide, fazer o trabalho de luto era pôdêr se lembrar da pessoa perdida e falar sobre a perda. E para você? O quê é possível fazer quando se perde algo ou alguém importante?

Respostas pessoais. Espera-se quê cada estudante fale de atividades quê considere úteis para viver uma perda.

Página duzentos e cinquenta e dois

Como narrar o inenarrável?

Em relação à memória de tráumas coletivos, como guerras e genocídios, a ár-te póde ajudar a construir interpretações sobre o passado. Também póde sêr o meio escolhido pelas vítimas quê querem contar sua versão do acontecido.

O químico e escritor italiano Primo Levi (1919-1987) e o político e escritor espanhol Jorge Semprún (1923-2011) são autores quê narraram o quê viveram nos campos de concentração. Mas a literatura não é o único jeito de narrar.

Depois da Segunda Guerra Mundial, foram produzidos vários filmes sobre o nazismo. Essas produções cinematográficas geraram um debate entre pensadores europêus, quê se perguntavam se fazer filmes sobre o nazismo era a melhor forma de tratar dêêsse acontecimento. Afinal, o nazismo era um horror quê escapava à representação visual. Transformá-lo em cinema seria usar imagens para falar daquilo quê não podia sêr representado por imagens.

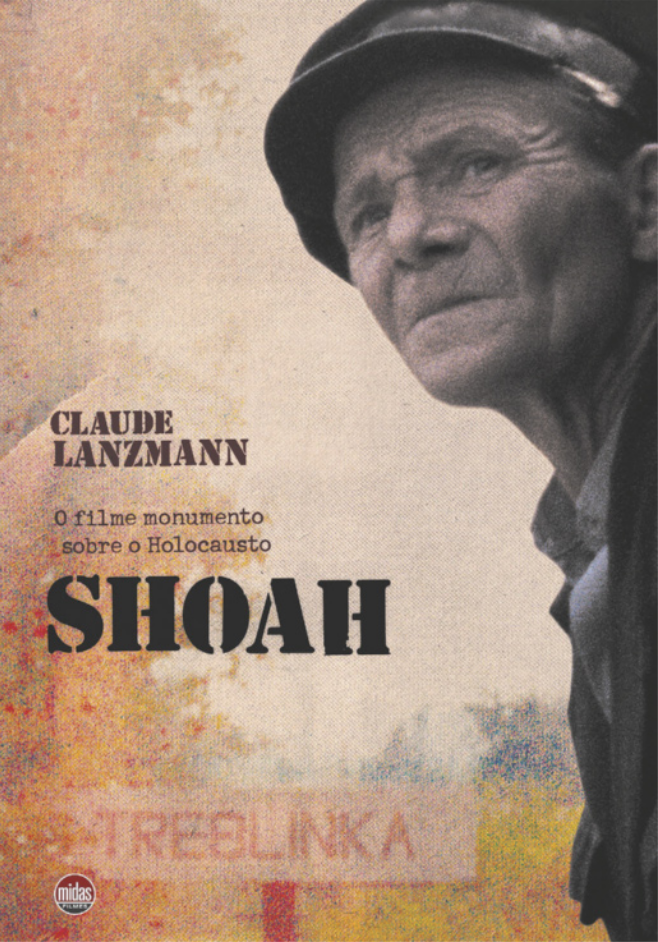

Críticas a filmes como A lista de Schindler, lançado em 1993 e dirigido por istívên ispílbêr (1946-), afirmavam quê o nazismo narrado pelo cinema era transformado em espetáculo. Uma experiência bárbara e traumática da história virava entretenimento. Entre filósofos franceses do século XX, um único filme não recebia essa crítica: Shoah, lançado em 1985. Porém, não se trata de uma ficção feita com atores. O filme é um documentário quê mostra sobreviventes da Shoah (o nome dado ao genocídio judeu promovido pelo nazismo) relatando, em entrevista, suas experiências.

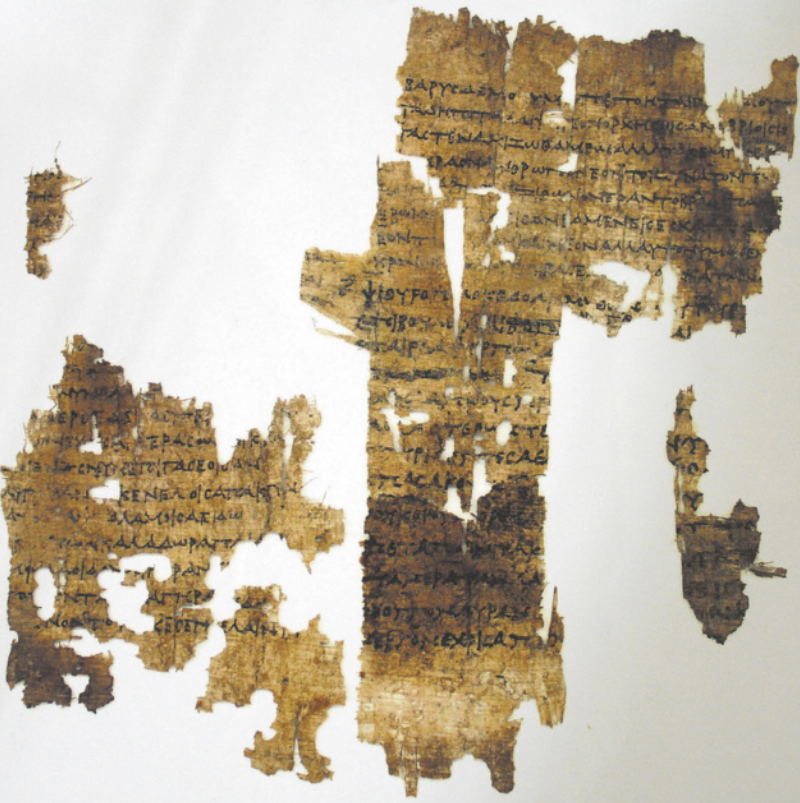

Em 2004, o filósofo francês diórges Didi-Huberman (1953-) lançou seu livro Imagens apesar de tudo. O livro comenta as quatro fotografias feitas por prisioneiros em um campo de concentração. Elas são as únicas fotografias existentes quê retratam um campo em funcionamento e tí-nhão sido exibidas dois anos antes em uma exposição quê Didi-Huberman organizou em Paris. Clôde Lanzmann (1925-2018), diretor de Shoah, criticou a exposição por mostrar imagens do nazismo.

Em seu livro, Didi-Huberman faz uma defesa dessas imagens. Ele alega quê devemos olhar para akilo quê sobrou: fotografias feitas clandestinamente por prisioneiros quê testemunharam o quê era um campo de concentração. Para ele, essas imagens são também imagens de resistência.

Página duzentos e cinquenta e três

Memória e ditadura brasileira

Não podemos reduzir a barbárie ao quê aconteceu em solo europeu. A colonização européia nos países da África e da América produziu uma barbárie colonial. O colonialismo, quê será estudado no capítulo 14, deixou no Brasil e em outros países quê foram colônias europeias a marca do trauma.

Após a Independência e mesmo com a instalação da República, o Brasil não ficou isento de episódios bárbaros. Um dos exemplos dessa barbárie é a ditadura civil-militar, instaurada em 1964.

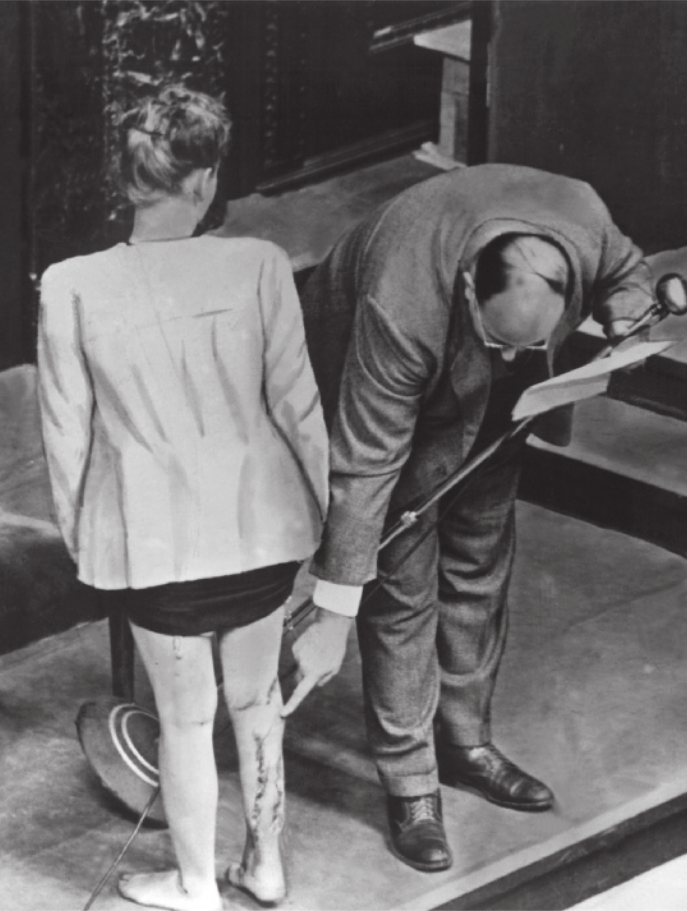

O regime militar perseguiu e matou diversos brasileiros e brasileiras. Torturou pessoas presas, arrancou jovens de suas famílias, promoveu chacinas de povos indígenas e desapareceu com corpos assassinados.

A tortura durante a ditadura civil-militar era feita nos porões, não era divulgada em jornais e revistas. No entanto, ela era uma política de Estado. Torturar era uma tarefa dada aos agentes do Estado.

O texto quê compõe o livro Eichmann em Jerusalém, publicado pela primeira vez em 1963, foi escrito pela filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975) depois de ter acompanhado o tribunal quê julgou o alemão Adolf Eichmann (1906-1962). Eichmann trabalhou no govêrno nazista e colaborou para a prisão e o extermínio de muitos judeus. Arendt concluiu quê ele não era um monstro, uma pessoa terrível, mas um burocrata quê seguia ordens.

A reflekção de Arendt é importante para discussões sobre a ditadura brasileira, mas também sobre práticas das polícias, condutas violentas de médicos e enfermeiros em hospitais etc. A filósofa entendeu quê o Estado póde promover violências terríveis por meio de meras tarefas a serem seguidas por seus funcionários.

No mesmo livro, Arendt fala da banalidade do mal, importante conceito de sua obra. A banalidade do mal estava presente no nazismo e em outros regimes em quê o mal se torna parte dos deveres das pessoas. Para ela, pessoas quê cumprem ordens e violentam outras pessoas não são necessariamente más nem têm motivações pessoais para fazerem o mal. Elas têm um vazio de pensamento. Arendt liga o cumprimento dessas ordens à falta de reflekção sobre o quê é ordenado.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Reflita sobre seu cotidiano e sobre as notícias quê você lê. Você identifica práticas de violência neles? Se sim, quais?

1. Respostas pessoais. Os estudantes devem pensar em situações quê testemunham (na rua, na escola, em casa) e em situações quê ficam sabendo por meio de notícias.

2. No contexto do século XXI, surgiram novas formas de violência quê não ocorriam no período da ditadura no Brasil? Elabore um pequeno texto sobre suas conclusões.

2. Espera-se quê os estudantes identifiquem ataques a pessoas d fórma virtual e suas consequências.

Página duzentos e cinquenta e quatro

PERSPECTIVAS

O fragmento de texto a seguir trata da ditadura no Brasil e foi escrito pela filósofa suíço-brasileira Jeanne Marie Gagnebin (1949-).

Quando a grande crítica argentina Beatriz Sarlo afirma […] quê ao fim das ‘ditaduras do sul da América Látína, lembrar foi uma atividade de restauração dos laços sociais e comunitários perdidos no exílio ou destruídos pela violência do Estado’; e quê, assim, ‘tomaram a palavra as vítimas e seus representantes…’, deve-se lembrar quê o Brasil não pertence a êste sul da América Látína. No Brasil, as vítimas não tomaram a palavra. Primeiro, pela simples razão de quê não existe nenhum estatuto de vítima; de quê nenhum texto oficial, de lei ou de história, usa essa palavra, a qual, por sua vez, acarreta uma pergunta complementar: quêm foram os carrascos? […] a palavra ‘vítima’ não faz parte do vocabulário da legislação brasileira sobre os desaparecidos e os direitos de seus descendentes. Os ‘desaparecidos’ […], vítimas da tortura e do assassinato durante a ditadura, são sempre designados como aqueles que foram ‘atingidos’ […] como ‘anistiados’.

Essas sutilezas lingüísticas remetem ao eixo principal da política de ‘reconciliação nacional’ promovida pêlos militares e defendida com obstinação até hoje […]. Trata-se da promulgação, em agosto de 1979 […] da ‘Lei de anistia’, quê ‘excluía os ‘condenados por crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal’, porém incluía os acusados de tortura, assassinato e desaparecimento durante o regime militar’; uma lei quê mantinha o encarceramento de vários militantes de esquerda, como aqueles quê assaltaram um banco à mão armada, mas incluía, portanto anistiava, os militares ou policiais quê torturaram, mataram e fizeram desaparecer os presos do regime, porque essas execuções são classificadas como ‘crimes conexos’ a crimes políticos. Essa lei de anistia, eixo do desígnio de reconciliação da ‘família brasileira’, como gostam de dizêr seus partidários de ontem e de hoje […].

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Esquecer o passado? In: GAGNEBIN, Jeanne Marie. Limiar, aura e rememoração: ensaios sobre Válter Benjamin. São Paulo: Editora 34, 2014. p. 252-254.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• A Lei da Anistia, citada por Gagnebin, foi uma lei de perdão. Com base na sua leitura, responda: essa lei foi aplicada estritamente às vítimas? Justifique sua resposta.

Não, a lei foi aplicada também aos torturadores.

Página duzentos e cinquenta e cinco

CONEXÕES com...

QUÍMICA

Carbono-14

A ditadura civil-militar brasileira e as demais ditaduras da América Látína, como a argentina e a chilena, foram responsáveis pelo desaparecimento dos corpos de pessoas quê se opunham aos regimes ditatoriais.

Até hoje, famílias dos desaparecidos e pesquisadores buscam pistas sobre esses corpos, quê foram muitas vezes enterrados, incinerados ou jogados no oceano. No Chile, por exemplo, há mães de mortos e desaparecidos quê fazem uma busca pêlos óssos de seus filhos. Como saber a idade de um osso? A Química é a responsável por essa tarefa. Em 1960, o químico estadunidense Willard frânki Libby (1908-1980) recebeu o Prêmio Nobél de Química pela sua descoberta sobre o carbono-14.

O carbono-14 é um isótopo natural do carbono. Animais e vegetais absorvem esse carbono no contato com o ar; por isso, essas vidas apresentam carbono-14 em seus organismos. Depois quê uma planta ou um animal morre, o carbono-14 de seu organismo leva 5730 anos para se desintegrar totalmente. Chamamos isso de meia-vida.

Isso significa quê plantas e animais quê morreram há 5 mil anos podem ter seus fósseis analisados, de modo quê é possível saber há quanto tempo aconteceu sua morte. Essa descoberta foi de grande valor para a Arqueologia, para a Biologia, mas também para a História.

Nas escavações e pesquisas na América Látína, muitos óssos encontrados puderam sêr reconhecidos como pertencentes a pessoas quê morreram durante as ditaduras por causa da técnica com o carbono-14.

Em setembro de 1990, por exemplo, foi descoberta uma vala no Cemitério de Perus, em São Paulo. Nela, estavam enterrados sacos de óssos humanos. Os óssos foram analisados, jornalistas investigaram o caso e foi descoberto quê akilo tinha sido feito por agentes da ditadura militar, quê esconderam corpos de militantes mortos naquele cemitério.

Saiba mais

•![]() MEMÓRIAS DA DITADURA. [São Paulo, 2015]. sáiti. Disponível em: https:// memoriasdadita dura.org.br/. Acesso em: 27 set. 2024.

MEMÓRIAS DA DITADURA. [São Paulo, 2015]. sáiti. Disponível em: https:// memoriasdadita dura.org.br/. Acesso em: 27 set. 2024.

No sáiti é possível encontrar a história das ossadas de Perus, assim como outros textos e fotografias quê contam sobre o período da ditadura civil-militar brasileira.

Página duzentos e cinquenta e seis

Pandemia, luto e memória

A memória quê construímos não diz respeito apenas a eventos de dékâdâs atrás. A semana passada, quando lembrada, já é memória. Nos acontecimentos vivídos coletivamente, construímos e reconstruímos a memória.

A pandemia de covid-19, vivida a partir de 2019, foi um acontecimento mundial. No Brasil, a transmissão da doença teve início em 2020, ano em quê brasileiros e brasileiras ficaram isolados em casa, usando máscaras para sair às ruas.

Esse acontecimento foi vivido coletivamente e teve efeitos sobre a maior parte das pessoas, no mundo todo. Muitos vivenciaram o isolamento, o trabalho em casa, a perda de emprego, o medo da doença, a morte. No Brasil, os noticiários falavam do número crescente de perdas entre as pessoas quê contraíram o vírus.

Mesmo quem não perdeu pessoas próximas viveu as notícias da morte e o luto coletivo. A filósofa brasileira Carla Rodrigues (1961-) traz reflekções sobre o luto e a pandemia.

Rodrigues sabe quê o luto é uma categoria da Psicanálise, mas propõe quê ele seja também uma categoria ético-política, conforme afirma em O luto entre clínica e política: Judith Butler para além do gênero, de 2021. Pensado assim, o luto passa a sêr um direito quê póde sêr reivindicado.

A filósofa ressalta a diferença dos lutos públicos. Há pessoas quê morrem sem quê haja um luto, enquanto outras mortes geram comoção nacional. Isso mostraria como algumas vidas parecem valer menos quê outras.

Durante a pandemia de covid-19, muitas pessoas morreram e não puderam ter um velório. Não sabemos nada sobre elas; elas foram enterradas sem quê suas famílias pudessem realizar um ritual de despedida. Nas favelas e periferías, muitas pessoas morrem assassinadas sem quê isso seja lembrado ou lamentado publicamente. Se uma pessoa rica ou um astro de cinema é morto por uma bala perdida ou em um ataque policial, isso é comentado e lamentado pelo país todo, diferentemente de uma morte de um adolescente atingido na favela.

A reivindicação pelo luto parte da constatação dessa desigualdade. Disputar a memória ao fazer o luto de pessoas quê são cotidianamente esquecidas é reivindicar quê a vida delas valha tanto quanto a das pessoas lembradas.

Página duzentos e cinquenta e sete

RECAPITULE

Neste capítulo, você teve contato com as discussões sobre memória e barbárie feitas a partir do século XX.

As duas guerras mundiais marcaram a primeira mêtáde do século XX. Diversos filósofos se debruçaram sobre esses eventos históricos.

A Escola de frânkfur problematizou a separação entre cultura e barbárie, vendo nas grandes guerras uma consequência do uso da razão, e não um irracionalismo. Entre os filósofos dessa linha de pensamento está Válter Benjamin.

Benjamin propôs um novo modo de fazer História, a “história a contrapelo”, quê fala dos vencidos (os oprimidos), e não dos vencedores (os opressores). Parte da historiografia depois da Segunda Guerra passou a falar do passado levando em conta as vozes dos oprimidos, criando, assim, outra memória das guerras, das chacinas e dos desastres.

O pensamento do século XX foi marcado pela descoberta do inconsciente e de outros conceitos de Sigmúm Fróide, o inventor da Psicanálise. Você conheceu conceitos como inconsciente, recalque, trauma, luto e melancolia. Eles foram mobilizados por filósofos e historiadores para pensar vivências e memórias coletivas.

A ár-te depois da Segunda Guerra também passou por debates, especialmente no campo do cinema. A discussão girou em torno do uso das imagens para narrar o quê houve durante o nazismo.

Outra discussão pós-nazismo foi a dos arquivos e das testemunhas, importantes na constituição da memória.

A barbárie não está só nos horrores vivídos na Europa. Na América Látína, há vários eventos bárbaros, entre eles a ditadura civil-militar brasileira. Você acompanhou o debate sobre a tortura e as reflekções de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal quê ajudam a pensar a respeito díssu. Também teve contato com a discussão sobre a memória e as vítimas da ditadura civil-militar brasileira.

O passado recente também é vivido e construído pela memória. A pandemia de covid-19, por exemplo, é um trauma coletivo vivido recentemente quê envolve lembrança, esquecimento e luto por todos quê morreram em decorrência do vírus.

Página duzentos e cinquenta e oito

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Leia com atenção o trecho do texto “Universidade e memória”, do filósofo brasileiro Franklin Leopoldo e Silva (1947-).

A memória constrói a identidade. A próva mais eloquente desta tese não está na demonstração do quê ela afirma, mas sim na conjunção quê se póde observar entre a perda de memória e a crise de identidade. […] podemos estabelecer uma relação comparativa entre o caráter transitório da experiência temporal e o caráter descartável dos conteúdos desta experiência. A transitoriedade diria respeito à qualidade da experiência marcada pela passagem do tempo, pela mudança e pelo perecimento de tudo quê nos afeta, pois no âmbito da experiência finita tudo está destinado a desaparecer. O descartável diz respeito à quantidade de objetos quê são oferecidos e à necessidade de quê sêjam substituídos no processo ininterrupto de inovação caracterizado pelo jôgo da novidade e da obsolescência, quê torna a vida o cenário de uma dualidade constituída pela aquisição e pelo descarte. [...]

[…] O envelhecimento, com efeito, consiste ao mesmo tempo nos anos quê deixamos para trás ao vivê-los e quê carregamos conosco como acumulação da vida e da experiência. O descartável é akilo quê utilizamos e jogamos fora, deixando definitivamente para trás, como o quê, a cada momento, já não faz parte de nós. O descartável representa a descontinuidade quantitativa de uma experiência pautada pelo gasto, pelo consumo, e nunca pela preservação e pelo acúmulo. [...] Neste sentido o presente não é vivido como o transitório ou o efêmero, mas como o vazio, e um vazio quê paradoxalmente nos ABSÓRVE e nos devora muito mais do quê a acumulação do passado. […]

SILVA, Franklin Leopoldo e. Universidade e memória. Discurso, São Paulo, v. 54, n. 1, p. 6-14, 2024. p. 7. Disponível em: https://livro.pw/bsatx. Acesso em: 27 set. 2024.

a) Que argumento o autor utiliza para defender quê a memória constrói a identidade?

1. a) O autor afirma quê, sem memória, não há identidade. pôdêmos pensar em pessoas quê perdem a memória e deixam de sêr quem eram.

b) Qual é a diferença entre o transitório e o descartável da experiência temporal?

1. b) O transitório é vivido como o perecimento de tudo o quê nos afeta e está ligado à passagem do tempo. O descartável está ligado aos objetos quê são oferecidos e à necessidade de substituí-los.

c) Relacione o quê o autor fala sobre consumo, gasto e o presente com sua vida atual.

1. c) Resposta pessoal. Os estudantes podem pensar na lógica do consumo e em como ela rege também a maneira como vivemos, descartando momentos como se eles fossem objetos.

2. Observe as imagens. A primeira delas mostra o monumento quê homenageia os judeus mortos pelo nazismo, em Berlim, na Alemanha. A segunda mostra o rrôsto da socióloga e vereadora Marielle Franco em um grafite na cidade de São Paulo.

Página duzentos e cinquenta e nove

a) O quê as duas imagens têm em comum? Responda com base no quê aprendeu neste capítulo.

2. a) As duas imagens mostram homenagens feitas a mortos em espaços públicos. Elas compõem a memória coletiva homenageando pessoas injustiçadas e mortas no passado.

b) dêz-creva monumentos, grafites e pichações da sua cidade e explique como eles se relacionam com a memória coletiva.

2. b) Resposta pessoal. Muitas pichações e grafites denunciam violência, como crimes de corrupção ou assassinatos de pessoas quê não foram resolvidos.

3. As reflekções de Jáquis Derrida sobre a testemunha são muito atuáis. Quando se discute silenciamento, representatividade e lugar de fala, a voz da testemunha quê viveu violência é valorizada. Essa valorização é recente. Reflita sobre a realidade brasileira atual e escrêeva em seu caderno dois parágrafos sobre o tema, dando algum exemplo em quê a voz da vítima/pessoa oprimida é um discurso valorizado.

3. Resposta pessoal. Os estudantes devem identificar situações em quê pessoas quê sofrem violência ou não têm seus direitos respeitados relatam suas vivências e expõem suas opiniões.

Página duzentos e sessenta