Página 372

UNIDADE 6

A FÍSICA NA RELAÇÃO ENTRE O SER HUMANO E O AMBIENTE

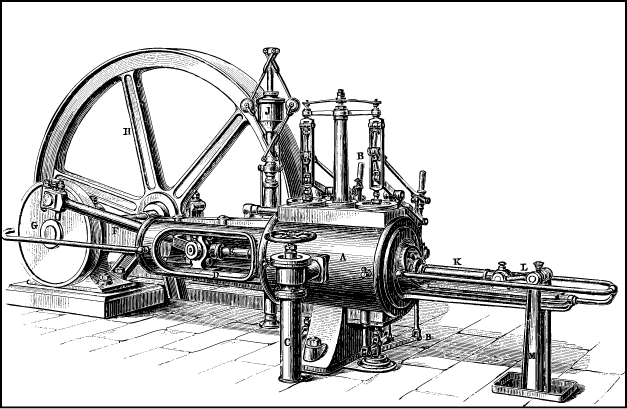

As primeiras máquinas a vapor foram desenvolvidas para bombeamento de água. No entanto, a partir do desenvolvimento tecnológico e dos estudos teóricos sobre o funcionamento dessas máquinas, novos tipos de máquinas a vapor foram criados, processo que resultou na Revolução Industrial no século XVIII.

Para funcionar, as máquinas a vapor, como as locomotivas, necessitam da queima de um combustível, que pode ser carvão mineral, lenha ou óleo diesel. Dessa maneira, elas transformam o calor em movimento, realizando sua função. Porém, esse processo gera a emissão de resíduos poluentes na atmosfera.

O aperfeiçoamento dessas máquinas levou ao surgimento dos motores a combustão interna, utilizados atualmente nos veículos, ampliando o uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo, o que, por sua vez, ocasionou o aumento de poluentes na atmosfera terrestre e as alterações climáticas vistas atualmente.

a ) Cite algumas vantagens e desvantagens do surgimento das máquinas térmicas.

b ) O que é necessário para que o motor a combustão interna de um veículo funcione?

c ) Qual é a principal diferença entre o funcionamento de uma locomotiva a vapor e do motor a combustão interna de um veículo?

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- máquinas a vapor e motores a combustão interna;

- transformações gasosas;

- lei geral dos gases;

- trabalho em transformações gasosas;

- energia interna de um gás;

- primeira e segunda leis da termodinâmica;

- ciclos termodinâmicos;

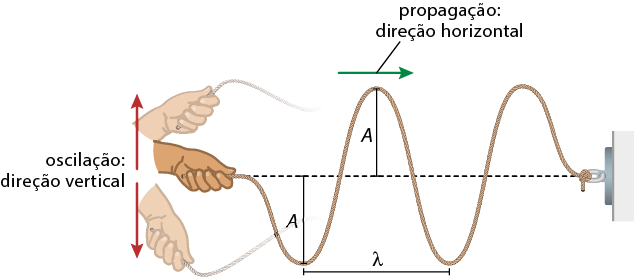

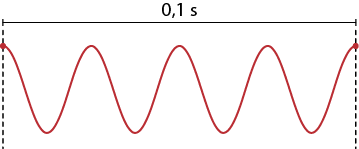

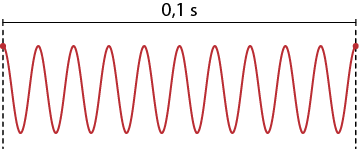

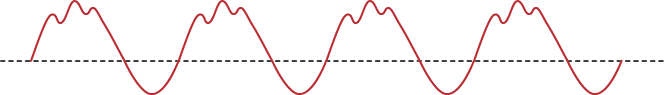

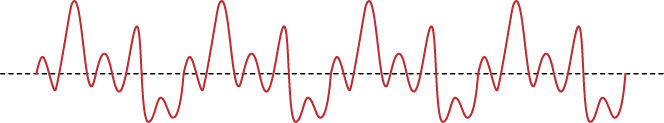

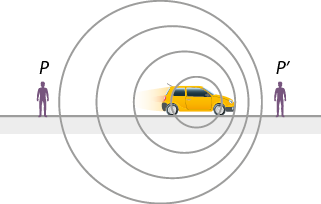

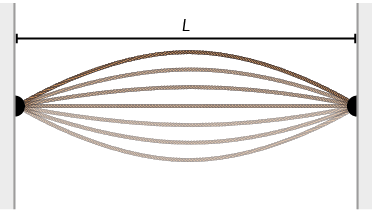

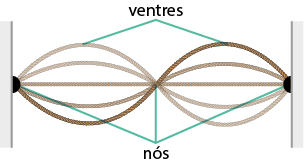

- ondas sonoras;

- características e propriedades do som;

- fenômenos e instrumentos sonoros;

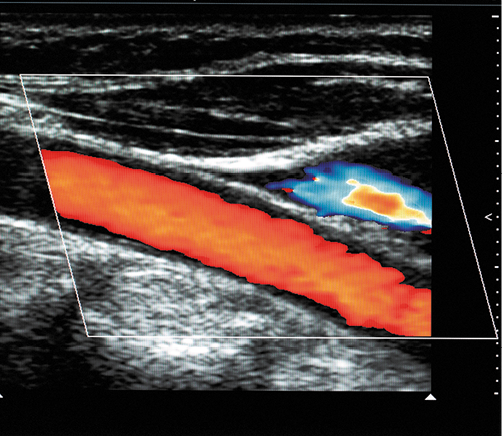

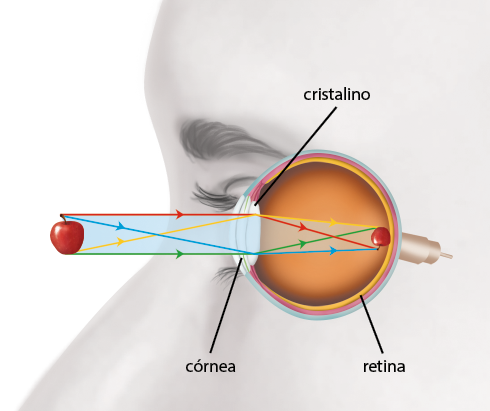

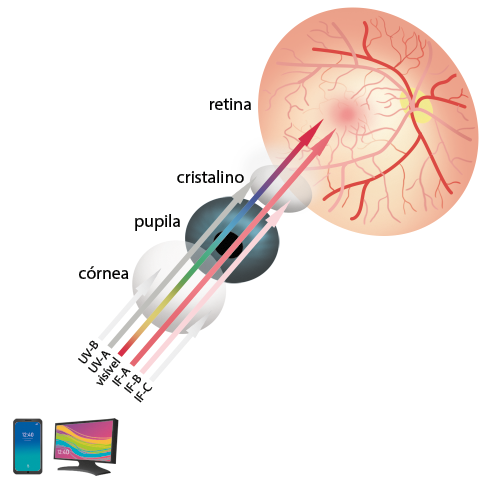

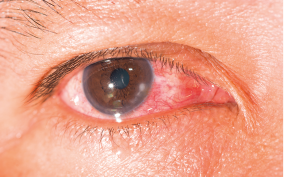

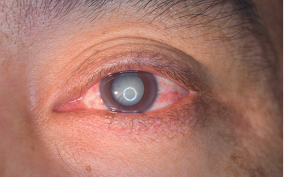

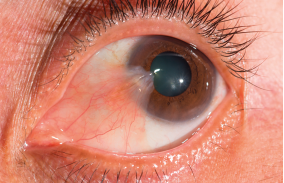

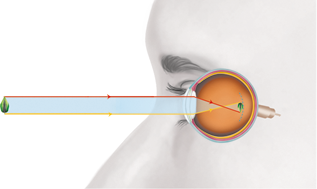

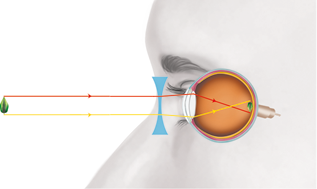

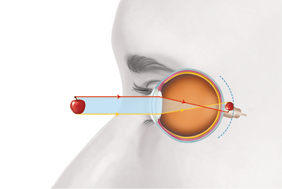

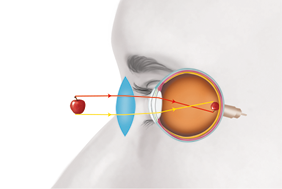

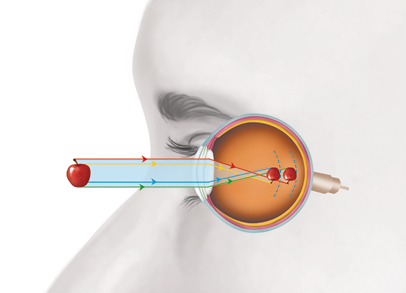

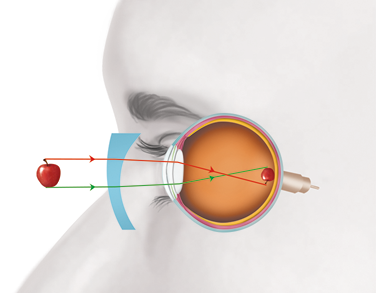

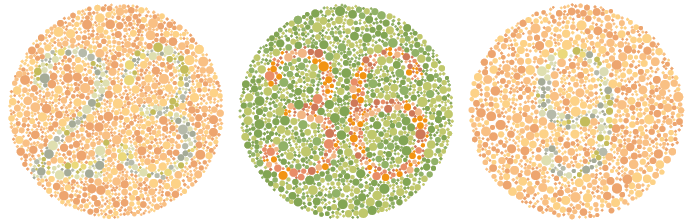

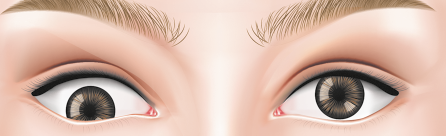

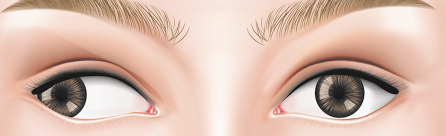

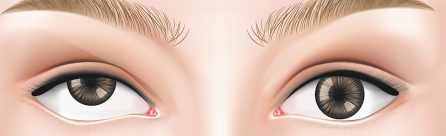

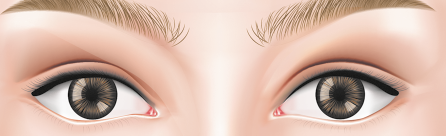

- luz e saúde dos olhos;

- alterações da visão e suas correções.

Página 373

Página 374

CAPÍTULO24

Queima de combustíveis fósseis

Máquinas a vapor e motores de combustão interna

Leia a seguir um trecho de reportagem sobre a extração e a utilização de combustíveis fósseis atualmente.

[...]

Os gases do efeito estufa lançados na atmosfera vêm aumentando a temperatura do planeta desde a Revolução Industrial (séculos 18 e 19), principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, o que impulsiona a atual crise climática, marcada por eventos extremos, como o calor excessivo, as secas prolongadas e as chuvas intensas.

[...]

LEÓN, Lucas Pordeus. Entenda estudo da Nasa sobre 'Brasil inabitável' em 50 anos. Agência Brasil, 24 jul. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/eddh55. Acesso em: 4 set. 2024.

1. Como são formados os combustíveis fósseis?

Resposta: O objetivo desta questão é analisar o conhecimento dos estudantes acerca dos combustíveis fósseis e de sua escassez. Sua formação é dada por meio de processos naturais relacionados à decomposição de organismos (matéria orgânica).

2. Qual é a importância dos combustíveis fósseis para a sociedade atual?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem seu alto valor calorífico, o que o torna uma grande fonte de energia térmica, além de resultar em um alto crescimento econômico.

3. Cite uma vantagem e uma desvantagem relacionadas ao uso de máquinas industriais em substituição aos processos manufaturados. Qual das duas formas polui mais o ambiente e de que maneira isso ocorre?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem como vantagens da utilização de máquinas: a velocidade de produção, a redução de custos nos processos de produção e o maior acesso da sociedade aos produtos produzidos. Enquanto algumas das desvantagens são: a poluição ambiental, o maior consumo de energia e a possibilidade de perdas de postos de trabalho (substituição de mão de obra humana). A utilização de máquinas resulta no aumento da poluição do ambiente, com a emissão de gases e a produção de lixo industrial, além de outros efeitos danosos.

Mesmo com as inúmeras desvantagens, como a quantidade limitada e a causa de diversos problemas ambientais e de saúde, o uso de combustíveis fósseis segue aumentando. A vantagem de sua utilização está na grande quantidade de energia produzida e no melhor custo-benefício, comparando a outros tipos de energia.

Como abordado na reportagem, a queima dos combustíveis fósseis é responsável por emitir grandes quantidades de gases, como o dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses, que colabora para a intensificação do efeito estufa natural. Alguns tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Eles são utilizados como fontes de energia para o funcionamento de diversos dispositivos e máquinas, por exemplo, a gasolina e o diesel são derivados do petróleo e são utilizados, principalmente, em motores de máquinas e de veículos.

Página 375

Com o crescimento do setor industrial, ocorrido em meados do século XVIII na Grã-Bretanha e posteriormente em vários outros países, houve a necessidade de novas fontes de energia para o funcionamento das máquinas.

A partir da Revolução Industrial, as máquinas movidas a vapor desempenharam papel fundamental, uma vez que foram as responsáveis pela transformação do calor em movimento, isto é, por meio do motor a vapor era realizada a conversão da energia térmica em energia mecânica na forma de realização de trabalho.

Ainda que os princípios básicos para a construção do motor a vapor tenham sido descritos pelo matemático grego Heron de Alexandria (10 d.C.-70 d.C.), por volta do século I, e que grandes contribuições posteriores tenham sido apresentadas por outros estudiosos – como o inventor francês Denis Papin (1647-1712) em 1679, o engenheiro inglês Thomas Savery (1650-1715) em 1698 e o engenheiro inglês Thomas Newcomen (1664-1729) em 1712 –, o motor a vapor rotatório só foi efetivamente desenvolvido em 1765, pelo cientista escocês James Watt (1736-1819).

Watt desenvolveu um tipo de motor que era capaz de girar em um eixo, em vez de realizar apenas o movimento de subir e descer, por meio de engrenagens que convertiam esse deslocamento em movimento circular. O motor a vapor rotativo de Watt pôde então ser utilizado com variadas aplicações, por exemplo, movimentar máquinas nas fábricas e usinas de algodão.

Nas máquinas a vapor, a fonte de energia utilizada para aquecer a água e transformá-la em vapor é o carvão mineral, um tipo de combustível fóssil.

Compartilhe ideias

As máquinas a vapor tiveram grande importância para o desenvolvimento da sociedade e das tecnologias utilizadas atualmente. Com base nisso, faça o que se pede.

a ) Forme dupla com um colega e discutam quais impactos positivos e negativos as máquinas a vapor impuseram à sociedade. Quais mudanças ocorreram na organização social, no trabalho e no modo de vida, por exemplo?

Resposta pessoal. Os estudantes podem argumentar que os modos de fabricação dos produtos deixaram de ser um processo artesanal para se tornarem produção industrial em larga escala. Entre os impactos positivos dessa mudança, podem destacar o aumento do rendimento do trabalho, a redução dos custos de produção, o progresso científico e tecnológico, a melhoria dos sistemas de transporte, entre outros. Em relação os impactos negativos, podem citar as condições precárias de trabalho, com alta jornada e baixos salários, a exploração do trabalho infantil e a remuneração desigual entre homens e mulheres, o crescimento desordenado das cidades em virtude do surgimento e a concentração de empresas e indústrias nesses locais, o aumento da desigualdade social pela concentração de renda na mão dos donos das indústrias e grandes comerciantes etc.

b ) Quais impactos ambientais foram impostos pela utilização em massa das máquinas a vapor?

Resposta pessoal. Os estudantes podem refletir sobre o fato de as máquinas a vapor utilizarem o carvão mineral (combustível fóssil) como fonte de energia para aquecer a água nas caldeiras e gerar o vapor. Assim, a utilização dessas máquinas implicou em um aumento significativo da poluição do meio ambiente. Além disso, a elevação na produção exigiu um aumento na necessidade por matéria-prima para fabricação dos produtos, o que gerou um aumento no desmatamento das florestas; o crescimento desordenado das cidades provocou a contaminação de rios com esgotos de residências e resíduos das indústrias, entre outros.

A partir do desenvolvimento das máquinas movidas a vapor, foram surgindo outras tecnologias mais avançadas, capazes de alcançar maiores rendimentos. O motor a vapor desenvolvido por Watt era capaz de converter apenas cerca de 2% da energia térmica em movimento. Em 1900, após algumas melhorias, a eficiência do motor a vapor aumentou para aproximadamente 17%.

O motor de combustão interna é produto desse avanço de tecnologia. Já no início dos anos 1900, esse tipo de motor havia substituído o motor a vapor como o principal sistema para a geração de energia. Entre os fatores que levaram a essa substituição, está o fato de ele ter maior eficiência térmica (entre 20% e 35%).

Para o estudo do funcionamento desses motores, é necessário compreender primeiro o comportamento dos gases, que são sujeitos a várias transformações, as quais serão definidas a seguir.

Página 376

CONEXÕES com ... HISTÓRIA e SOCIOLOGIA

Revoluções industriais

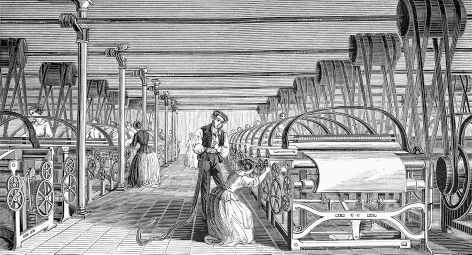

No final do século XVIII, a indústria têxtil da Inglaterra estava com problemas para produzir em larga escala, de forma mais rápida e com menos custos para mercados consumidores em crescimento, pois o processo de produção dependia da força humana, animal ou de fontes naturais de energia, como a água ou o vento, para movimentar as máquinas de fiar.

A invenção da máquina a vapor, nessa mesma época, foi um dos catalisadores para a Primeira Revolução Industrial, trazendo mudanças significativas nas práticas tradicionais de agricultura, manufatura e transporte.

O antigo modelo de produção caseira foi substituído por um sistema de fábricas com máquinas movidas por motores a vapor. Essas máquinas podiam realizar a função de muitos operários, aumentando a capacidade produtiva das indústrias. O desenvolvimento das máquinas a vapor também permitiu o surgimento de novas formas de transporte, como trens e barcos a vapor. Houve ainda o aparecimento das mineradoras e das siderúrgicas para prover combustíveis e materiais para a produção das máquinas a vapor, respectivamente.

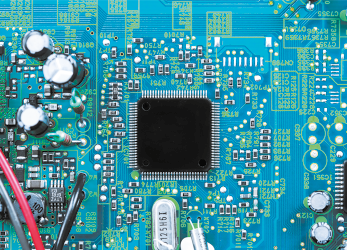

Quase um século depois, entre 1860 e 1914, ocorreu a Segunda Revolução Industrial, com a invenção de novas tecnologias, como motor de combustão interna e tecnologias de geração e transmissão de energia elétrica, além de aparelhos de comunicação como telégrafo, telefone e rádio.

Essas tecnologias geraram um aumento significativo na produção em massa e uma redução nos custos de produção. A segunda revolução também mudou a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Os avanços nos transportes, com a expansão das ferrovias e o surgimento dos automóveis, mudaram a dinâmica das cidades e facilitaram a mobilidade das pessoas. No entanto, esses avanços não trouxeram benefícios a todos, pois em diversos bairros operários, próximos às fábricas, não havia rede de esgoto nem abastecimento de água e a poluição industrial prejudicava a saúde dos moradores desses bairros.

Já a Terceira Revolução Industrial tem início na década de 1970, um período caracterizado pela integração de tecnologias avançadas, como a eletrônica, a computação, a criação da internet e a invenção da robótica. O uso de computadores e as melhorias em telecomunicações aumentaram a produtividade industrial. Os avanços da biotecnologia na indústria alimentícia transformaram a estrutura da agricultura em vários países.

Além disso, inovações em sistemas de transporte e comunicação tornaram possível que empresas multinacionais instalassem fábricas em diferentes países, expandindo o comércio e padronizando certos bens e hábitos de consumo.

Página 377

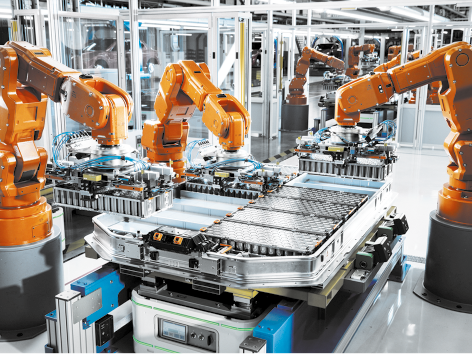

Esse cenário de transformação contínua e de inovação tecnológica estabelecido pela Terceira Revolução Industrial provocou a Quarta Revolução Industrial, a partir de meados de 2010. À medida que o uso de computadores e a automação foram intensificados, houve uma evolução das tecnologias digitais, combinada com avanços na inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), big data e robótica, moldando uma nova era industrial, chamada de Indústria 4.0.

O desenvolvimento de biomateriais e a biorrobótica abriu novas fronteiras na Medicina e na produção industrial. A fabricação de próteses avançadas usando biomateriais compatíveis com o corpo humano e a biorrobótica, que busca integrar sistemas robóticos e biológicos, com dispositivos que interagem de forma natural com o corpo humano, promoveram maior qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Na indústria, o controle numérico computadorizado (CNC) aumentou a precisão e a produtividade na fabricação de produtos. Diferente dos métodos manuais, as máquinas e robôs CNC são programados para executar tarefas específicas com exatidão e repetibilidade consistentes. Isso resulta em produtos de alta qualidade com menos defeitos. Outra técnica atual é a impressão 3D (três dimensões), que permite a produção de objetos complexos e personalizados, diretamente com base em modelos digitais, utilizando softwares baseados em algoritmos avançados para garantir a precisão e a qualidade das peças produzidas.

Apesar de a Quarta Revolução Industrial acontecer no século XXI, as bases para ela foram desenvolvidas em séculos anteriores por diversos cientistas, entre os quais podemos destacar a matemática inglesa Ada Lovelace (1815-1852) e a matemática estadunidense Grace Murray Hopper (1906-1992).

Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história. Ela foi responsável por descrever um algoritmo para ser processado por uma máquina analítica, gerando uma sequência numérica por meio de alguns cálculos. Sua visão sobre como uma máquina poderia ser programada para realizar operações complexas contribuiu para a computação moderna. Esses princípios são essenciais para o funcionamento de máquinas CNC, robôs industriais e impressoras 3D. Já Grace Hopper foi pioneira no desenvolvimento de linguagens de programação, na qual o computador interpretava comandos em inglês no lugar de números ou símbolos. Essa abordagem tornou a programação mais acessível, abrindo caminho para linguagens de programação utilizadas atualmente e teve um papel importante na integração dos computadores na indústria.

a ) Como a produção em massa e a mecanização do trabalho contribuíram para a concentração de riqueza e o aumento das desigualdades sociais ao longo das revoluções industriais?

Resposta: A produção em larga escala e a redução dos custos de produção geraram grandes lucros para os proprietários das fábricas, enquanto os trabalhadores recebiam apenas baixos salários, por longas horas de trabalho. Além disso, a mecanização e a automação de tarefas causaram o desemprego de muitos trabalhadores, especialmente daqueles em setores tradicionais que foram substituídos por máquinas, gerando mais pobreza e aumento da desigualdade.

b ) Qual é o papel da Ciência e da pesquisa no desenvolvimento das tecnologias que impulsionaram cada Revolução Industrial?

Resposta: Desde a Primeira Revolução Industrial, a Ciência foi a propulsora de novas mudanças, com a inclusão de novas descobertas a serviço da sociedade. A relação entre Ciência, pesquisa e indústria tem se intensificado ao longo do tempo, tornando o intervalo entre as novas revoluções cada vez menor.

c ) Como os sistemas cada vez mais automatizados e a inteligência artificial podem impactar o mercado de trabalho? E quais são as novas habilidades e competências que serão demandadas dos profissionais do futuro?

Resposta: A automação e a IA podem substituir empregos em tarefas repetitivas e previsíveis; por outro lado, podem gerar novos empregos em áreas como programação, análise de dados, assim como o surgimento de novas profissões. Para se preparar para esse novo mercado de trabalho, é necessário adquirir habilidades como pensamento crítico, criatividade e manter um aprendizado contínuo.

d ) Com as revoluções industriais acontecendo de maneira cada vez mais rápida e diante de novas formas de trabalho, quais são as habilidades humanas que não podem ser replicadas pelas máquinas?

Resposta: A capacidade de "pensar fora da caixa" e encontrar soluções originais para problemas complexos, assim como a empatia, a colaboração e a comunicação eficaz, são habilidades que as máquinas ainda não conseguem replicar com a mesma profundidade e complexidade que os seres humanos.

Página 378

Transformações gasosas

Uma substância que assume a fase física gasosa é constituída por minúsculas partículas (átomos, moléculas, íons etc.), que são dotadas de movimentos aleatórios. Por causa disso, o gás ocupa todo o espaço no interior do recipiente que o contém. Dessa maneira, o volume do gás é o volume do próprio recipiente, isto é, o gás tem a forma e o volume definidos pelo recipiente no qual está contido.

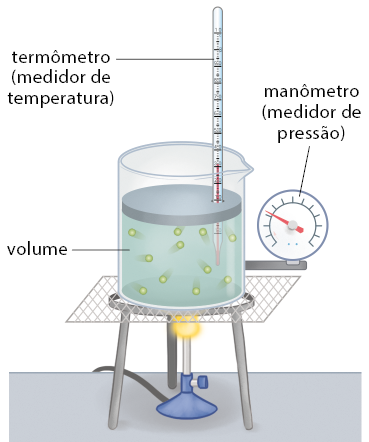

Considerando um gás confinado em um recipiente, seu comportamento pode ser analisado em função de grandezas macroscópicas, como a temperatura abre parênteses T fecha parênteses, o volume abre parênteses V fecha parênteses e a pressão abre parênteses p fecha parênteses, denominadas variáveis de estado. Essas três variáveis definem o estado termodinâmico do gás. Assim, conhecendo-as, podemos definir as propriedades físicas do gás.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

4. O enchimento dos balões de ar quente se dá pelo aquecimento do ar contido em seu interior. Explique como isso ocorre.

Resposta: Durante o preparo de um balão de ar quente, o ar de seu interior é aquecido, elevando sua temperatura e expandindo seu volume, que corresponde a uma expansão do volume do balão. Esse comportamento é relacionado a uma transformação isobárica, no qual a pressão permanece constante.

5. Verificamos que as bolhas de ar em um líquido aumentam de tamanho durante sua ascendência até a superfície. Explique por que isso acontece.

Resposta: Durante um mergulho, por exemplo, as bolhas liberadas pela respiração sobem. Durante a subida, a pressão da água sobre a bolha diminui à medida que ela se aproxima da superfície; assim, a bolha se expande, aumentando seu volume. Esse fato é relacionado a uma transformação isotérmica, cuja temperatura é praticamente constante.

6. Explique o que ocorre com uma panela de pressão ao receber do fogão grande quantidade de calor.

Resposta: Espera-se que os estudantes mencionem o aumento da temperatura e, consequentemente, o aumento da pressão do vapor no interior da panela. Essa ocorrência se deve ao fato de não haver variação de volume, tratando-se, portanto, de uma transformação isovolumétrica.

A grandeza temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas que constituem o gás, de modo que, quanto maior o grau de agitação, maior é a medida da temperatura. Por causa dessa agitação, as partículas colidem com as paredes do recipiente, imprimindo força sobre elas, resultando na pressão exercida pelo gás.

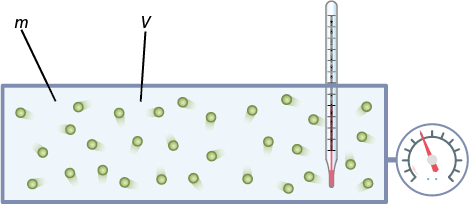

As variáveis de estado podem ser divididas em intensivas e extensivas. As classificadas como intensivas são independentes da massa do gás, enquanto as extensivas variam em função da massa.

Por exemplo, se uma quantidade de gás é dividida em duas partes iguais, cada uma delas apresentará os mesmos valores das variáveis intensivas, como pressão e temperatura. No entanto, as variáveis extensivas terão metade de seu valor inicial, como a massa de gás e o volume.

Página 379

O estudo do comportamento dos gases é realizado por meio de modelos idealizados, que simplificam as relações matemáticas entre as variáveis de estado. Nesses modelos, os gases considerados são chamados de gases ideais ou gases perfeitos.

Os gases ideais têm as seguintes características:

- são compostos de partículas de mesma massa;

- o volume das moléculas é desprezível;

- suas partículas se distribuem uniformemente por todo o volume determinado pelo recipiente que os contém;

- o movimento de suas partículas é aleatório e obedece às leis de Newton;

- uma vez que suas moléculas estão muito distantes entre si, as forças gravitacional e elétrica entre elas são desprezíveis;

- as colisões das moléculas entre si e com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, conservando o momento linear e a energia mecânica do sistema.

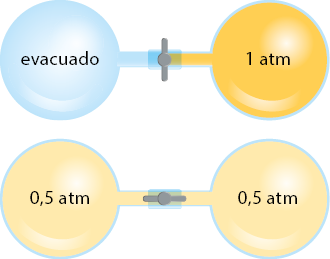

As transformações de um gás ocorrem em relação às variáveis de estado pressão, volume e temperatura. A variação de uma delas provoca a variação das outras. No entanto, alguma delas pode permanecer constante enquanto as outras variam. Essas transformações serão trabalhadas a seguir.

Dica

Os gases reais presentes na atmosfera, como o oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses, o nitrogênio abre parênteses N subscrito 2 fecha parênteses e o gás carbônico abre parênteses C subscrito 2 fecha parênteses, comportam-se, em determinadas condições, como gases ideais.

Dica

A transformação gasosa não está diretamente relacionada à transformação de fase. No entanto, em algumas situações, a transformação gasosa pode estar acompanhada de uma transformação de fase física.

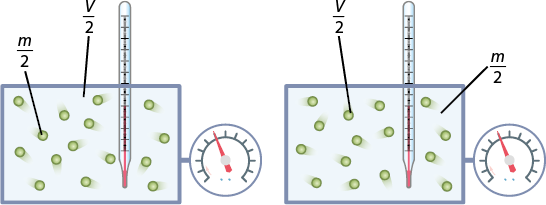

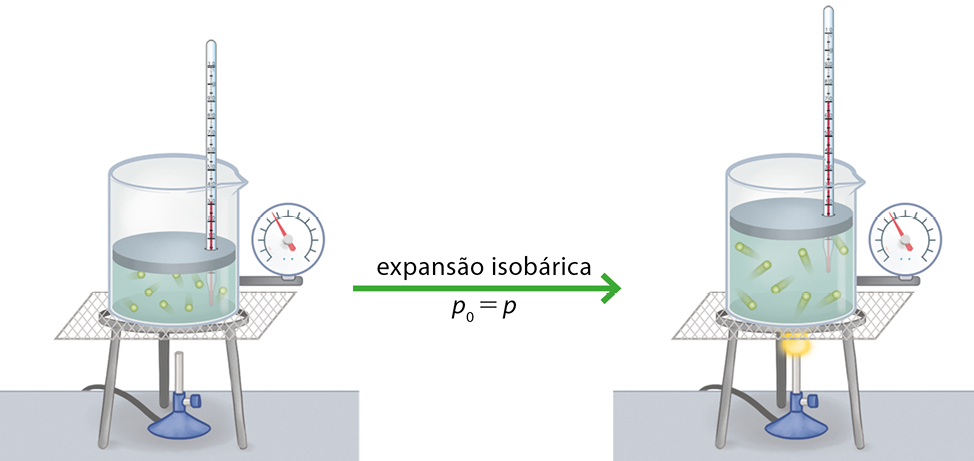

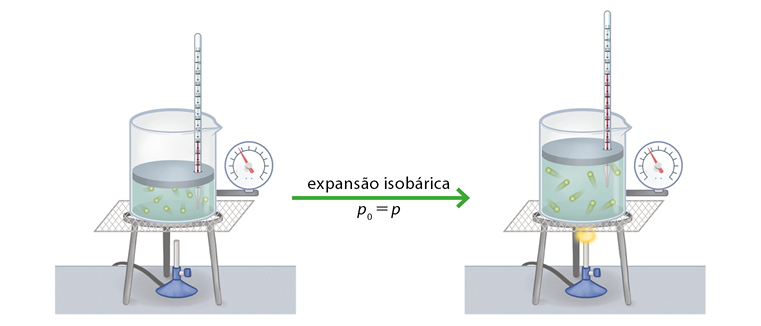

A transformação gasosa na qual a pressão do gás permanece inalterada enquanto o volume e a temperatura variam é chamada de isobárica.

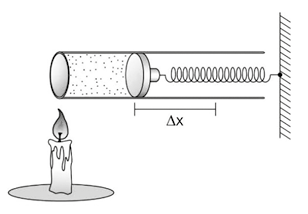

Considere um recipiente cilíndrico com um êmbolo móvel, que seja livre para descer ou subir, sem atrito com as paredes do cilindro. Aquecendo o gás por meio de uma fonte de calor, verifica-se o aumento das medidas de temperatura e volume. No entanto, a quantidade de choques das moléculas do gás com as paredes do recipiente não se altera, mantendo, assim, a pressão constante, como mostrado a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Professor, professora: Explique que, com o aquecimento do gás, as partículas aumentam sua energia cinética, logo, provocam o aumento de temperatura. Como a transformação ocorre com pressão constante, o volume aumenta.

Página 380

A relação entre as variáveis volume e temperatura para uma transformação isobárica foi verificada e comprovada em épocas distintas pelo físico Jacques Charles (1746-1823) e pelo químico Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), ambos franceses. Essa relação está descrita e expressa a seguir.

Durante um processo em que a pressão de um gás é mantida constante, o volume e a temperatura absoluta do gás são diretamente proporcionais.

Matematicamente, essa relação pode ser escrita como:

início de fração, numerador: V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a V sobre T é igual a constante

em que:

- V subscrito 0 é o volume inicial do sistema;

- T subscrito 0 é a temperatura absoluta inicial do sistema;

- V é o volume do sistema após a transformação isobárica;

- T é a temperatura absoluta do sistema após a transformação isobárica.

Dica

A temperatura absoluta representa a temperatura graduada na escala kelvin. Portanto, qualquer outra medida deve ser convertida para essa escala. A conversão das escalas Celsius e Fahrenheit é dada, respectivamente, por:

T subscrito K é igual a T subscrito C mais 273 e início de fração, numerador: T subscrito K menos 273, denominador: 5, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 9, fim de fração

A razão obtida entre volume e temperatura é sempre constante em uma transformação isobárica, ou seja, a razão entre o volume inicial e a temperatura inicial é igual à razão entre o volume final e a temperatura final. Considerando que a substância continue em sua fase gasosa com valores abaixo de 0 grau Celsius, ao atingir o valor de menos 273 graus Celsius, zero absoluto, obteríamos um valor nulo de volume. Isso não é possível, pois em valores próximos a menos 273 graus Celsius todo gás se liquefaz.

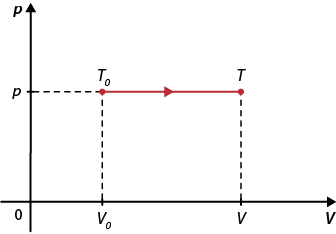

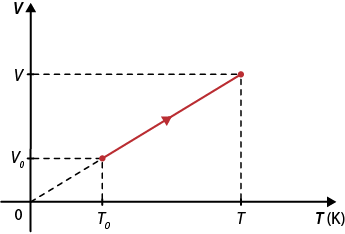

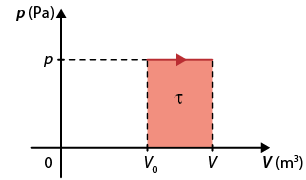

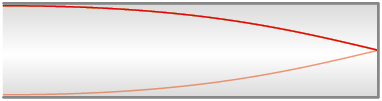

Para esse tipo de transformação, o diagrama da pressão em função do volume abre parênteses p vezes V fecha parênteses corresponde a uma reta horizontal, isto é, uma função constante. No entanto, como a relação entre o volume e a temperatura é linear, o diagrama abre parênteses V vezes T fecha parênteses é representado por uma reta crescente.

Diagrama abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação isobárica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

Diagrama abre parênteses V vezes T fecha parênteses para uma transformação isobárica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 232.

Professor, professora: Peça aos estudantes que atentem às unidades de medida das respectivas variáveis e à obrigatoriedade do uso da escala kelvin (escala absoluta).

Durante o preparo de um balão de ar quente, o aquecimento do ar em seu interior provoca o aumento de seu volume até que obtenha o formato definido. Durante a expansão, a pressão é mantida constante, isto é, o ar atmosférico passa por uma transformação isobárica.

Página 381

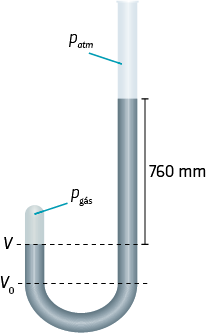

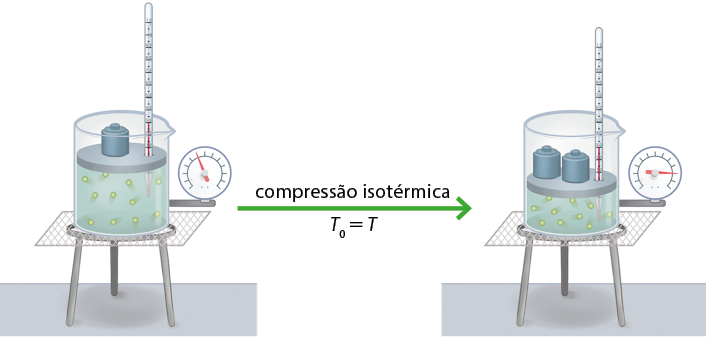

A transformação gasosa na qual o gás sofre variação de volume e pressão, enquanto sua temperatura permanece constante, é chamada de isotérmica.

Os primeiros estudos analíticos das propriedades dos gases foram conduzidos pelo físico e químico irlandês Robert Boyle (1627–1691). No seu experimento, publicado em 1660, Boyle utilizou um tubo em formato de letra J com a extremidade inferior fechada e a superior aberta. Na calibragem do experimento, colocamos mercúrio no tubo enquanto o ar flui entre as extremidades e nivelamos a altura da coluna de mercúrio em ambas as pontas, o que garante que a pressão na extremidade fechada seja igual à pressão atmosférica.

Ao adicionar lentamente mercúrio à extremidade aberta, verificamos que a pressão excedente exercida pelo desnível da coluna de mercúrio aumenta a pressão sobre a extremidade fechada, que, por sua vez, comprime o gás aprisionado.

Com isso, Boyle atestou que, diferentemente de um sólido ou um líquido, um gás pode sofrer compressão ou expansão à medida que a pressão exercida sobre ele aumenta ou diminui.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Considerando o mesmo esquema da página anterior, o gás passa por uma contração de seu volume, provocada pela ação da força peso de dois objetos de massa posicionados sobre o êmbolo. Com o espaço reduzido, a quantidade de colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente aumenta, de modo a aumentar a pressão, mas mantendo a temperatura constante, como na imagem a seguir.

Professor, professora: Explique que a compressão, isto é, a diminuição do volume, é causada pela ação da força peso dos objetos sobre o êmbolo. A diminuição do espaço ocupado pelas moléculas causa o aumento no número de suas colisões com as paredes do recipiente, logo provoca o aumento da pressão.

As observações da relação inversamente proporcional entre as variáveis pressão e volume para uma transformação isotérmica são conhecidas como lei de Boyle-Mariotte. Veja a descrição e a expressão dessa relação a seguir.

Durante um processo em que a temperatura absoluta de um gás é mantida constante, sua pressão e seu volume são inversamente proporcionais.

Matematicamente, essa relação pode ser escrita como:

p subscrito 0 vezes V subscrito 0 é igual a p vezes V é igual a constante

em que:

- p é a pressão final do sistema após a transformação isotérmica;

- V é o volume final do sistema após a transformação isotérmica.

Página 382

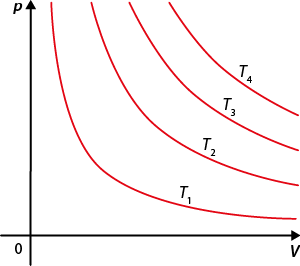

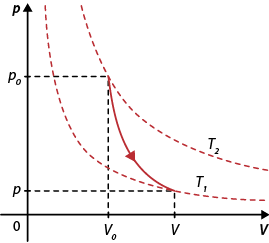

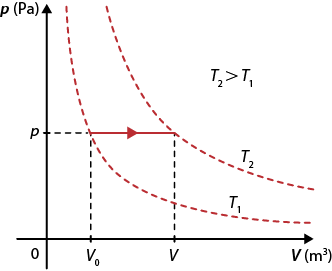

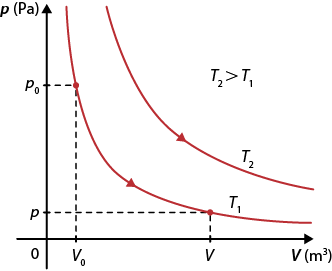

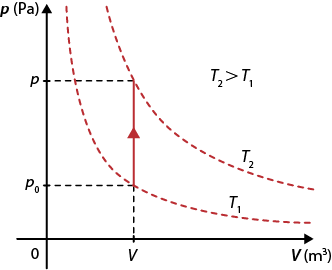

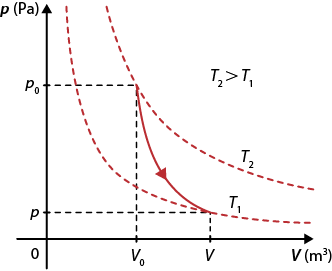

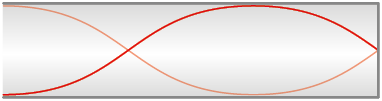

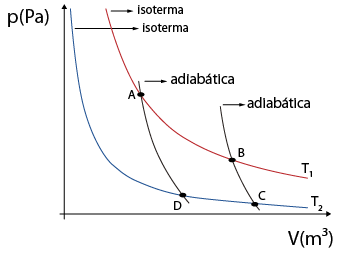

O diagrama de pressão em função do volume abre parênteses p vezes V fecha parênteses de uma transformação isotérmica é representado por uma função hiperbólica, chamada de isoterma. Nesse tipo de representação, para cada valor de temperatura, cria-se uma isoterma diferente, como mostra o diagrama.

Diagrama abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação isotérmica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

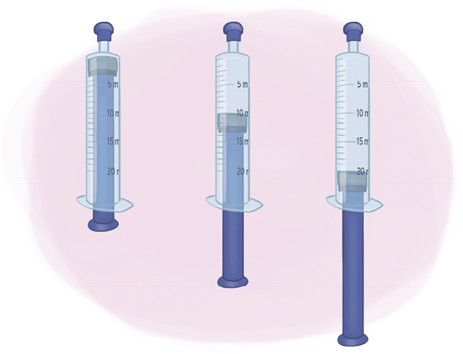

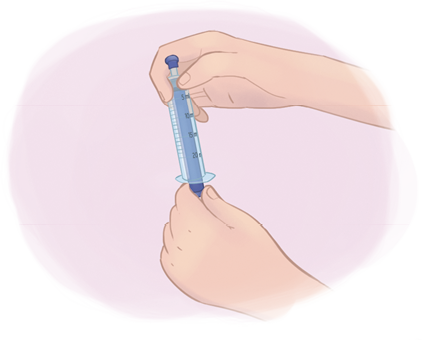

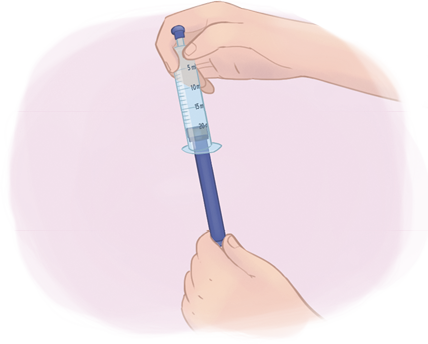

Uma transformação isotérmica pode ser observada em um experimento simples, utilizando uma seringa e um pequeno balão de festa com um pouco de ar em seu interior. Ao vedarmos a saída de ar da seringa e pressionarmos o êmbolo, ocorre o aumento da pressão em seu interior, como consequência, o volume do balão de festa diminui (A). Quando puxamos o êmbolo, a pressão no interior da seringa diminui, como consequência, o volume do balão de festa aumenta (B).

A.

B.

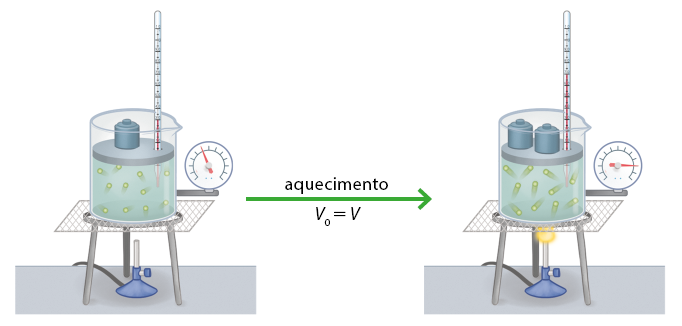

A transformação isovolumétrica ocorre quando o volume do gás permanece constante, variando tanto a pressão quanto a temperatura do sistema. Essa transformação também é chamada de isométrica ou isocórica.

Com base nos esquemas anteriores, considera-se que o gás no interior do cilindro é aquecido, de modo que o êmbolo não se mova, mantendo, assim, o volume constante. O aumento da temperatura faz aumentar o grau de agitação das moléculas, elevando a quantidade de choques com as paredes do recipiente, isto é, elevando a pressão no interior do recipiente, conforme mostra a imagem a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Professor, professora: Explique que, com o aquecimento das moléculas que constituem o gás, ocorre o aumento da temperatura, consequentemente, aumenta a quantidade de choques das partículas com as paredes do recipiente, isto é, aumenta a pressão do gás.

Página 383

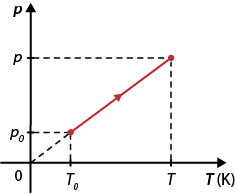

A relação diretamente proporcional entre as grandezas pressão e temperatura foi definida por Jacques Charles e pode ser descrita como apresentado a seguir.

Durante um processo em que o volume de um gás é mantido constante, a pressão e a temperatura absoluta desse gás são diretamente proporcionais.

Matematicamente, essa relação pode ser expressa por:

início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a p sobre T é igual a constante

em que:

- p é a pressão final do sistema após a transformação isovolumétrica;

- T é a temperatura absoluta final do sistema após a transformação isovolumétrica.

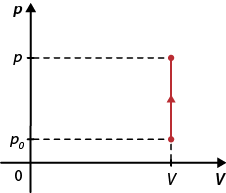

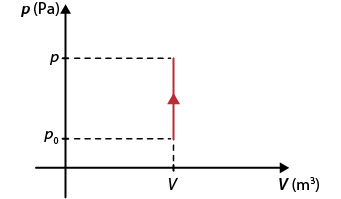

O diagrama da pressão em função do volume abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação isovolumétrica é dado por uma reta vertical, enquanto o diagrama da pressão em função da temperatura abre parênteses p vezes T fecha parênteses é dado por uma reta crescente, tratando-se de uma função linear, como são representados a seguir.

Diagrama abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação isovolumétrica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

Diagrama abre parênteses p vezes T fecha parênteses para uma transformação isovolumétrica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 230.

Essa transformação é percebida nos pneus de um automóvel, por exemplo, pois, conforme eles se deslocam, o atrito dos pneus com o solo provoca o aumento da temperatura do gás em seu interior. Como o volume dos pneus permanece praticamente constante, a pressão em seu interior aumenta. Por esse motivo, a calibragem dos pneus com frequência é fundamental para garantir seu melhor desempenho e a máxima segurança do usuário.

Outra situação na qual podemos observar uma transformação isométrica é quando tentamos abrir a porta de uma geladeira, ou freezer, imediatamente após fechá-la. Isso exige um esforço físico maior do que quando abrimos após um longo período em que ela ficou fechada. Como o volume do interior da geladeira é constante, o ar que foi aprisionado nela enquanto a porta ficou aberta sofre uma redução de temperatura. Logo, a velocidade de translação das suas partículas diminui, causando a redução das colisões com as partes internas da geladeira, ou seja, a pressão no interior do aparelho diminui, ficando menor do que a pressão externa. Dessa diferença de pressão surge uma força resultante, contrária à abertura da porta. Após certo intervalo de tempo, o valor da pressão interna se iguala ao da pressão externa, em razão de um mecanismo de entrada de ar na geladeira.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Página 384

A transformação gasosa chamada de adiabática ocorre em situações nas quais o gás não efetua trocas de energia com o meio externo na forma de calor. Nesse tipo de transformação, as três variáveis de estado (volume, pressão e temperatura) sofrem alterações durante o processo. Para que essa troca de calor não ocorra durante a transformação, uma alternativa é confinar o gás em um recipiente termicamente isolado. No entanto, a transformação adiabática também ocorre caso o processo seja rápido o bastante para que as trocas de calor possam ser desprezíveis, pelo fato de o processo de transmissão de calor por condução ou convecção ser relativamente lento.

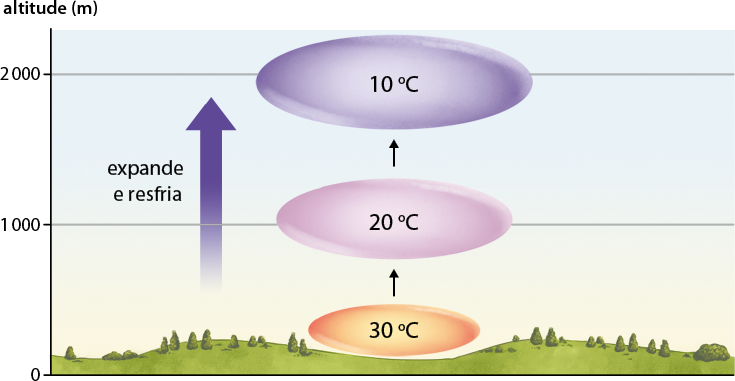

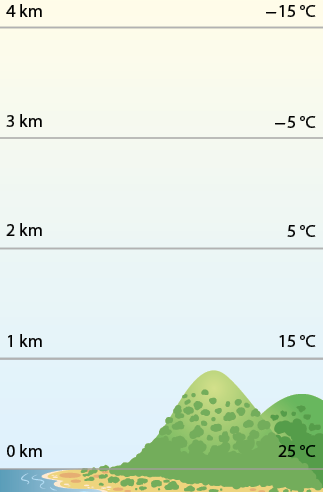

A formação das nuvens e a formação de neblina em dias frios, por exemplo, são resultados da transformação adiabática. Quando uma quantidade de ar sobe para regiões em que a pressão atmosférica é cada vez menor, seu volume sofre uma expansão rápida o suficiente para que não haja trocas de calor e sua temperatura diminui até a condensação da água, como mostra o esquema a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: HEWITT, Paul G. Física conceitual. Tradução: Trieste Freire Ricci. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. p. 341.

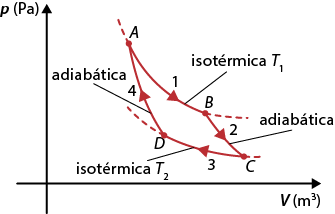

O diagrama da pressão em função do volume abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação adiabática é representado por uma curva. Essa curva adiabática decai mais rapidamente do que a isotérmica, como mostra o diagrama.

Diagrama abre parênteses p vezes V fecha parênteses para uma transformação adiabática

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

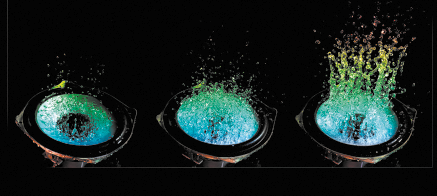

No cotidiano, esse tipo de transformação é bastante utilizado nos aerossóis, por exemplo.

Um aerossol é composto da mistura de dois líquidos confinados em um recipiente sujeito a uma grande pressão interna. Um dos líquidos é o próprio produto. O outro é um gás chamado de propelente, o qual se encontra na fase líquida por causa da grande pressão no interior do recipiente. Ao acionarmos a válvula de escape, a pressão interna do recipiente diminui e o propelente assume novamente a fase gasosa, aumentando seu volume. Com isso, ele escapa com grande violência, levando parte do produto junto.

A expansão do gás propelente ocorre sem haver trocas de calor com o meio externo, resultando na diminuição da temperatura interna, sentida pelo resfriamento do recipiente quando os gases são expelidos.

Página 385

Lei geral dos gases

Quando estudamos transformações nas quais todas as variáveis de estado sofrem alteração, é necessário considerar as relações de proporcionalidade que existem entre elas em cada processo individualmente. Por exemplo, vimos que, em um processo isobárico, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Já em um processo isotérmico, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E, na transformação isovolumétrica, a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais.

Com base nessas relações, o físico francês Benoit Paul Émile Clapeyron (1799-1864) estabeleceu uma única equação que sintetiza todas as transformações de um gás ideal, chamada de lei geral dos gases ideais:

início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração é igual a constante

Essa equação relaciona as três variáveis de estado de um gás ideal para qualquer tipo de transformação, desde que não ocorra variação da quantidade de gás, isto é, para o número de mol abre parênteses n fecha parênteses constante:

- início de fração, numerador: V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a V sobre T, para uma transformação isobárica abre parênteses p subscrito 0 é igual a p fecha parênteses;

- p subscrito 0 vezes V subscrito 0 é igual a p vezes V, para uma transformação isotérmica abre parênteses T subscrito 0 é igual a T fecha parênteses;

- início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a p sobre T, para uma transformação isovolumétrica abre parênteses V subscrito 0 é igual a V fecha parênteses;

- início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração, para uma transformação adiabática abre parênteses Q é igual a 0 fecha parênteses.

Dica

O mol corresponde à quantidade de partículas, definido pelo número de Avogadro abre parênteses N subscrito A fecha parênteses, em que:

N subscrito A é igual a 1 mol é igual a 6 vírgula 0 23 vezes 10 elevado a 23 partículas

O número de mol de uma substância pode ser determinado em função de sua massa abre parênteses 'm' fecha parênteses e de sua massa molar abre parênteses M fecha parênteses, de modo que:

n é igual a 'm' sobre M

Logo, a constante determinada por Clapeyron, chamada de constante universal dos gases ideais e representada pela letra R, é válida para qualquer tipo de gás. Assim, podemos escrever:

início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração é igual a n vezes R portanto p vezes V é igual a n vezes R vezes T

Para as variáveis de estado expressas nas unidades do SI, isto é, pressão em pascal abre parênteses P a fecha parênteses, volume em metro cúbico abre parênteses metro elevado ao cubo fecha parênteses e temperatura em kelvin K, a constante universal R tem valor igual a:

R é igual a 8 vírgula 31 pascals vezes m elevado ao cubo barra mol vezes K

Como 1 pascal é igual a 1 N barra m elevado ao quadrado e 1 joule é igual a 1 N vezes m, a constante universal, ainda no SI, também pode ser escrita da seguinte maneira:

R é igual a 8 vírgula 31 joules barra mol vezes K

No entanto, caso as variáveis sejam expressas em a t m (pressão), L (volume) e K (temperatura), sendo 1 a t m é igual a 1 vírgula 0 1 vezes 10 elevado a 5 pascal e 1 L é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, temos:

R é igual a 0 vírgula 0 82 a t m vezes L barra mol vezes K

Página 386

PRÁTICA CIENTÍFICA

Transformações gasosas

Por dentro do contexto

Atualmente, muitas máquinas fazem parte de nosso dia a dia e seria difícil imaginar a vida sem elas. Do motor dos automóveis à panela de pressão, a termodinâmica está presente em muitos fenômenos do cotidiano.

Desde o surgimento das máquinas a vapor, que foram fundamentais para a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII, os estudos da termodinâmica possibilitaram a análise de propriedades da matéria em determinadas situações de temperatura e pressão, o que permitiu sua aplicação em diversos processos que envolvem as transformações gasosas e as mudanças de estado da matéria.

Tais processos são encontrados na meteorologia, como em instrumentos de medição de pressão, temperatura e umidade relativa do ar, nas usinas termelétricas, em turbinas de aviões, não deixando de citar sua aplicação em larga escala nos automóveis, em que o processo de combustão envolve a liberação de energia.

a ) Como é possível produzir movimento alterando o estado de um gás?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que podemos variar a pressão, a temperatura e o volume de um gás, fazendo-o mover o pistão de um motor, por exemplo, convertendo energia térmica em movimento.

Materiais

- 3 seringas descartáveis de 20 mililitros com tampa

- 2 recipientes de plástico (tipo embalagem de sorvete)

- recipiente para aquecer a água

- água

- cubos de gelo

- fogão ou bico de Bunsen

- cola instantânea

Como proceder

A. Prepare as 3 seringas. Para isso, deixe o êmbolo de uma delas na posição de 20 mililitros, coloque um pouco de cola instantânea na tampa e vede a ponta da seringa.

B. Repita o procedimento A, vedando a segunda seringa com o êmbolo na posição de 10 mililitros e a terceira seringa com o êmbolo na posição de 0 mililitro (totalmente fechada).

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

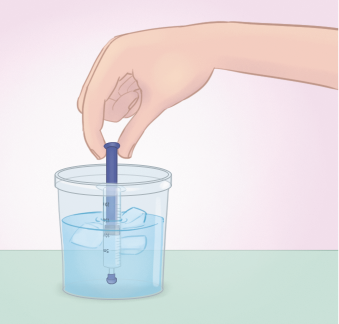

C. Encha um dos recipientes com água à temperatura ambiente e adicione os cubos de gelo.

D. No outro recipiente, coloque água aquecida.

Página 387

E. Coloque a seringa que está com o êmbolo na posição de 10 mililitros no pote com água e gelo até uma altura que possa cobrir a seringa até a marca dos 15 mililitros, pelo menos. Observe por alguns minutos e anote suas conclusões.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

F. Em seguida, coloque a seringa que está com o êmbolo na posição de 10 mililitros no pote com água quente até uma altura que possa cobrir a seringa até a marca dos 15 mililitros, pelo menos. Observe por alguns minutos e anote suas conclusões.

Cuidado

Tenha cuidado ao colocar a seringa dentro do recipiente com água quente. Se possível, utilize uma pinça.

G. Pegue a seringa que foi vedada com o êmbolo na posição de 0 mililitro e puxe a haste do êmbolo, soltando-a na sequência. Depois, observe o que acontece.

H. Na seringa que foi vedada com o êmbolo na posição de 20 mililitros, empurre a haste do êmbolo até onde conseguir, depois solte-a e verifique o que aconteceu.

Análise e divulgação

1. O que aconteceu quando a seringa foi colocada na água com gelo? Explique por que isso ocorreu.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que o êmbolo da seringa desceu ao ser colocado na água gelada, pois a massa do gás aprisionado teve sua temperatura diminuída, reduzindo o volume do gás, mantendo sua pressão aproximadamente constante.

2. O que aconteceu quando a seringa foi colocada na água aquecida? Explique por que isso ocorreu.

Resposta: O êmbolo da seringa subiu ao ser colocado na água quente, porque a massa do gás aprisionado teve sua temperatura elevada, aumentando o volume do gás, mantendo sua pressão aproximadamente constante.

3. Quais tipos de transformações gasosas foram observados nas etapas E e F? E nos procedimentos G e H?

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que as variáveis de estado que caracterizam o gás (temperatura, pressão e volume) sofreram alterações. Porém, nas etapas E e F, a pressão do gás pode ser considerada praticamente constante, caracterizando uma transformação chamada isobárica. Já nas etapas G e H, a temperatura do gás pode ser considerada constante, dessa maneira o gás sofreu transformações isotérmicas.

4. Qual é a transformação de energia que pôde ser observada durante a realização da investigação?

Resposta: Foi possível notar a energia térmica de uma massa gasosa sendo transformada em energia mecânica ao perceber o deslocamento do êmbolo da seringa.

5. Com a ajuda de um colega, filme o experimento, explicando cada parte da execução e suas conclusões. Em seguida, compartilhe o vídeo com a turma. Cite casos semelhantes das transformações gasosas visualizadas que ocorrem também em eventos do cotidiano.

Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a compartilhar suas observações e conclusões com os colegas. Eles podem citar que o aquecimento ou resfriamento do gás no interior de pneus, a expansão do gás gerado na queima de combustíveis nos motores ou o resfriamento do ar no interior das geladeiras e freezers são exemplos de transformações gasosas.

Página 388

ATIVIDADES

1. Analise as afirmações a seguir e julgue-as como verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.

I ) Em uma transformação isobárica, o volume de determinado gás ideal não sofre alteração.

Resposta: Falsa. Nas transformações isobáricas, a grandeza que permanece constante é a pressão. Uma transformação na qual o volume do gás não sofre alteração é denominada isométrica, isovolumétrica ou isocórica.

II ) A transformação isocórica ocorre quando o volume permanece constante e as grandezas pressão e temperatura sofrem variações.

Resposta: Verdadeira.

III ) Em um processo adiabático, o sistema não troca calor com o meio externo.

Resposta: Verdadeira.

IV ) Na transformação isotérmica, as grandezas pressão e volume se relacionam de maneira proporcional e direta.

Resposta: Falsa. Em uma transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais.

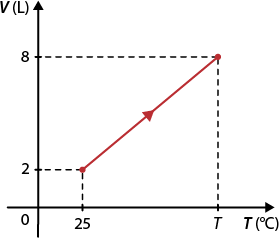

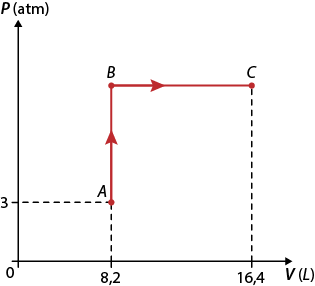

2. Em um experimento com gases ideais, um estudante obteve o gráfico do volume em função da temperatura de uma transformação isobárica, representado a seguir. Determine a temperatura T em kelvin.

Diagrama abre parênteses V vezes T fecha parênteses para uma transformação isobárica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

Resposta: T é igual a 1.192 Kelvin

3. Em determinada transformação gasosa, um gás perfeito inicialmente ocupa um volume de 10 litros e é submetido a uma pressão de 2 a t m. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa para 30 litros. Calcule, em pascal, a nova pressão.

Resposta: p é igual a 6 vírgula 7 vezes 10 elevado a 4 pascal

4. Em uma viagem, os pneus de um carro foram calibrados igualmente quando a temperatura era 14 graus Celsius. Chegando ao município de destino, a temperatura dos pneus aumentou para 57 graus Celsius. Supondo que não houve variação do volume, calcule a pressão interna dos pneus ao chegar ao destino em função da pressão inicial p subscrito 0.

Resoluções das questões 2, 3 e 4 nas Orientações para o professor.

Resposta: p é igual a 1 vírgula 15 vezes p subscrito 0

5. O comportamento térmico dos gases nos ajuda a entender como as propriedades dos gases mudam com a variação de temperatura. Um exemplo é o aquecimento de um balão. Quando um balão cheio de ar é colocado em um ambiente mais quente, a temperatura do gás dentro do balão aumenta, o que leva as partículas de ar a se moverem mais rapidamente. De acordo com a Lei de Charles, a uma lacuna constante, o volume de um gás aumenta com o aumento da temperatura. Por outro lado, se a temperatura de um gás lacuna a um volume constante, a pressão do gás lacuna, de acordo com a Lei de Gay-Lussac. Por exemplo, se um balão com pressão constante for inflado com um volume de 3 litros a 300 Kelvin e depois a temperatura for aumentada para 450 Kelvin, o volume final será igual a lacuna.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

a ) pressão – aumenta – aumenta – 4 vírgula 5 litros.

b ) massa – aumenta – diminui – 3 vírgula 5 litros.

c ) pressão – diminui – diminui – 3 vírgula 5 litros.

d ) quantidade de mols – diminui – aumenta – 2 litros.

e ) velocidade – diminui – aumenta – 4 vírgula 5 litros.

Resposta: Alternativa a.

6. É possível provocar o aquecimento de determinada quantidade de gás sem que seja fornecido calor ao sistema? Justifique sua resposta.

Resposta: Sim, comprimindo rapidamente o gás, de modo a evitar que ele consiga trocar calor com o ambiente. Isso ocorre quando se bombeia ar rapidamente para dentro do pneu de uma bicicleta. Esse processo é realizado por meio de uma transformação gasosa adiabática (sem troca de calor com o meio).

7. Um gás ideal é um modelo teórico que simplifica o comportamento dos gases reais e é descrito por um conjunto de leis que relacionam suas propriedades de pressão abre parênteses p fecha parênteses, volume abre parênteses V fecha parênteses e temperatura abre parênteses T fecha parênteses. Sobre o comportamento dos gases, leia as afirmativas a seguir, julgando se são verdadeiras ou falsas. Na sequência, corrija as falsas.

I ) Um gás ideal tem volume V subscrito 0 à tempera- tura T subscrito 0. Se o volume for dobrado à pressão constante, a temperatura será dividida pela metade.

II ) Um gás ideal é selado em um recipiente a volume constante. Se a temperatura T subscrito 0 for aumentada para 4 vezes T subscrito 0, a pressão será aumentada para 4 vezes p subscrito 0.

III ) Ao inspirar, expandimos o volume dos pulmões, reduzindo a pressão interna e permitindo a entrada do ar.

IV ) Quando você fecha a tampa de uma garrafa de água quente, a pressão interna da garrafa aumenta conforme a água esfria.

Resposta: I) Falsa. Se o volume for dobrado à pressão constante, a temperatura também dobra. II) Verdadeira. III) Verdadeira. IV) Falsa. Após fechar a tampa da garrafa, a pressão interna diminui conforme a água esfria.

Página 389

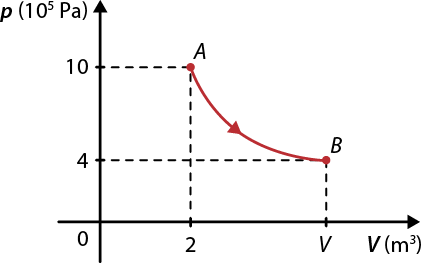

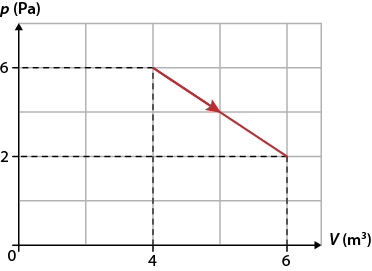

8. De acordo com o gráfico de uma transformação isotérmica, representado a seguir, calcule o valor de V.

Diagrama abre parênteses p vezes V fecha parênteses de uma transformação isotérmica

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 240.

Resposta: V é igual a 5 metros cúbicos

9. Um recipiente com êmbolo fixo contendo 15 litros de gás ideal em uma temperatura de 23 graus Celsius sofre uma transformação e tem sua pressão reduzida a 1 terço de p subscrito 0. Qual é a temperatura T do gás?

Resposta: T é aproximadamente igual a 98 vírgula 7 Kelvin

10. Um gás ideal confinado em um recipiente com volume inicial de 15 centímetros cúbicos e temperatura de 10 graus Celsius sofre uma expansão isobárica quando recebe calor e tem sua temperatura elevada a 65 graus Celsius. Qual é o volume final ocupado pelo gás?

Resposta: V é aproximadamente igual a 17 vírgula 9 centímetros cúbicos

11. A atmosfera terrestre é composta de cinco camadas, separadas de acordo com a altitude em relação ao nível do mar. A camada mais próxima da superfície da Terra, denominada troposfera, vai do nível do mar até a altitude de 12 quilômetros. Nessa camada, formam-se os fenômenos climáticos, como chuvas, nuvens e relâmpagos, e sua temperatura pode variar de 40 graus Celsius até menos 60 graus Celsius. Supondo que um balão, cujo volume de 10 litros está completamente preenchido com gás hélio abre parênteses H e fecha parênteses, a 1 a t m e 27 graus Celsius, suportasse alcançar o topo da troposfera, onde a temperatura é cerca de menos 50 graus Celsius e a pressão é 0 vírgula 25 a t m, qual seria o volume do balão?

Resposta: V é aproximadamente igual a 29 vírgula 7 litros

12. Determinada quantidade de gás ideal ocupava um volume de 2 centímetros cúbicos quando submetida a uma pressão de 2 a t m e temperatura de 30 graus Celsius. Em seguida, a temperatura desse gás foi elevada a 180 graus Celsius e o volume do recipiente foi elevado a 6 centímetros cúbicos. Calcule, em pascal, a nova pressão do gás.

Resposta: p é aproximadamente igual a 10 elevado a 5 pascal

13. Um balão meteorológico, carregado com 8 vírgula 8 mols de hélio, está prestes a ser lançado para coletar dados atmosféricos a diferentes altitudes. A pressão atmosférica no local do lançamento é 1 a t m e a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Sob essas condições, determine o volume do balão.

Dados: R é igual a 0 vírgula 0 82 a t m vezes L barra mol vezes K.

Resposta: V é igual a 215 vírgula 0 4 litros

14. Em condições em que um gás é considerado perfeito, as variáveis de estado assumem os valores p subscrito 0 é igual a 2 a t m, V subscrito 0 é igual a 2 litros e T subscrito 0 é igual a 293 Kelvin. Ao sofrer determinada transformação, as variáveis passam a assumir os valores p é igual a 1 vírgula 5 a t m, V é igual a 4 litros e T. Calcule, em grau Celsius, o valor de T.

Resposta: T é igual a 166 vírgula 5 graus Celsius

15. Um experimento comum para ilustrar a pressão atmosférica é aquecer uma lata de alumínio com um pouco de água em seu interior até que ela se transforme totalmente em vapor. Na sequência, se a lata de alumínio for colocada em um recipiente contendo água fria, com a abertura voltada para a água, ela sofre uma deformação e fica amassada, como mostrado na fotografia a seguir.

Utilizando os conceitos de transformações gasosas, explique o que ocorre com o gás no interior da lata e o que provoca sua implosão.

Resposta nas Orientações para o professor.

16. Uma amostra gasosa que está à temperatura de 300 Kelvin exerce uma pressão de 3 a t m nas paredes de um recipiente com volume de 6 litros. Se o gás for comprimido para um volume de 4 litros e a temperatura elevada até 400 Kelvin, qual será o valor da nova pressão exercida pelo gás?

Resoluções das questões 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 nas Orientações para o professor.

Resposta: p é igual a 6 a t m

Página 390

CAPÍTULO25

Termodinâmica

Trabalho em uma transformação gasosa

Durante o funcionamento de um motor a combustão interna, ocorrem vários tipos de transformações gasosas.

1. Como é possível obter energia mecânica em um automóvel movido a gasolina?

Resposta: O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao trabalho realizado por um gás. Eles podem citar que a queima da gasolina produz gases que se expandem e movimentam os pistões do motor, transformando energia química em cinética. Essa energia sofre outras transformações até ser transmitida para as rodas, resultando na energia cinética do automóvel.

Vamos retomar o funcionamento dos motores a combustão interna para entender melhor como ele funciona.

A combustão é uma reação química entre uma substância combustível e o gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses que libera energia térmica, ou seja, calor. A quantidade de energia liberada na combustão varia de acordo com o combustível utilizado. Por exemplo, a gasolina libera 47 vírgula 87 quilojoules por grama; já o etanol, cerca de 29 vírgula 67 quilojoules por grama.

Nos motores a gasolina, a combustão da mistura de ar e combustível normalmente é iniciada por uma centelha (faísca elétrica) no interior da câmara de combustão. Os gases produzidos nessa reação se expandem e empurram os pistões. Em razão da inércia do movimento causado por queimas anteriores, os pistões se deslocam continuamente em um movimento oscilatório para cima e para baixo, alterando o volume da câmara.

Esse movimento é mantido por sucessivas queimas e, então, transferido às rodas pelas engrenagens do sistema de transmissão do veículo. Como consequência, a energia liberada na combustão é transformada em energia cinética, que faz o veículo se locomover.

Nem toda energia liberada pela combustão é utilizada para a produção de movimento. Parte dela provoca aquecimento do motor e outra parte é dissipada na forma de energia sonora.

Para entender como os gases gerados na combustão interagem com os pistões, vamos considerar que eles se comportam como gases ideais contidos em um recipiente cilíndrico, fechado com um êmbolo móvel, conforme mostrado a seguir. O gás encontra-se em um estado termodinâmico inicial com pressão inicial abre parênteses p subscrito 0 fecha parênteses, volume inicial abre parênteses V subscrito 0 fecha parênteses e temperatura inicial abre parênteses T subscrito 0 fecha parênteses.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Página 391

Ao receber calor, a temperatura do gás aumenta e a quantidade de choques entre as partículas do gás e as paredes do recipiente também.

Isso provoca um deslocamento do êmbolo, aumentando o volume e mantendo a pressão, ou seja, o gás sofre uma transformação isobárica até atingir o estado de pressão final p é igual a p subscrito 0, volume final V é maior do que V subscrito 0 e temperatura final T é maior do que T subscrito 0.

Nesse caso, dizemos que o gás realizou trabalho termodinâmico sobre o êmbolo, pois o deslocamento do êmbolo ocorre por causa da força aplicada pelo gás sobre ele. Podemos definir o trabalho termodinâmico por meio de uma analogia ao trabalho mecânico levando em consideração a intensidade da força aplicada abre parênteses 'F' fecha parênteses e o respectivo deslocamento:

tau é igual a 'F' vezes delta 's' vezes cosseno teta

em que

- delta 's' é o deslocamento do êmbolo;

- teta é o ângulo entre a direção da força e do deslocamento.

Professor, professora: Apresente a expressão matemática para o cálculo do trabalho termodinâmico, fazendo uma analogia ao cálculo do trabalho mecânico, no caso da transformação ilustrada, e deduzindo a fórmula. Peça que os estudantes observem o gráfico e explique como é feita a representação da transformação isobárica em um diagrama da pressão versus volume.

No exemplo, o deslocamento do êmbolo ocorre na mesma direção da aplicação da força, assim teta é igual a 0 grau e cosseno 0 grau é igual a 1. A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força aplicada e a área. Desse modo, a força pode ser descrita como:

p é igual a 'F' sobre A implica em 'F' é igual a p vezes A

Como o recipiente é cilíndrico, a variação no volume abre parênteses delta V fecha parênteses será dada pelo produto entre a área abre parênteses A fecha parênteses e o deslocamento do êmbolo abre parênteses delta 's' fecha parênteses:

delta V é igual a A vezes delta 's' implica em delta 's' é igual a início de fração, numerador: delta V, denominador: A, fim de fração

Assim, o trabalho termodinâmico em uma transformação isobárica pode ser descrito da seguinte maneira:

tau é igual a 'F' vezes delta 's' vezes cosseno teta implica em tau é igual a p vezes A vezes início de fração, numerador: delta V, denominador: A, fim de fração vezes 1 portanto tau é igual a p vezes delta V

Para calcular o trabalho em joule abre parênteses J fecha parênteses, a pressão deve ser expressa em pascal abre parênteses P a fecha parênteses; o volume, em metros cúbicos abre parênteses metro elevado ao cubo fecha parênteses.

O trabalho termodinâmico também pode ser obtido por meio da representação da transformação gasosa no diagrama da pressão em função do volume (diagrama p vezes V).

No diagrama p vezes V, é representada uma transformação isobárica de um gás com volume inicial V subscrito 0 e volume final V.

Observe que, na representação gráfica de uma transformação gasosa, é indicado o sentido da transformação por meio de uma seta sobre o gráfico.

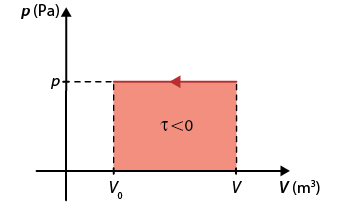

Transformação isobárica em um diagrama p vezes V

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 232.

A região compreendida entre o gráfico e o eixo do volume corresponde a um retângulo, cuja área é dada pela multiplicação da altura (que equivale a valores de pressão) pela largura (que equivale a valores de volume). Dessa maneira:

tau expressão com detalhe acima, início da expressão, é igual a, fim da expressão, início do detalhe acima, N, fim do detalhe acima área

Página 392

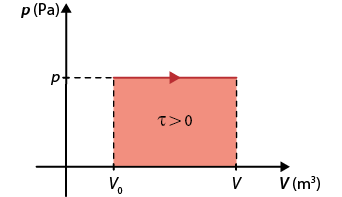

Nota-se que o trabalho realizado por um gás depende da variação do volume. Desse modo, em uma expansão, o gás realiza trabalho abre parênteses tau é maior do que 0 fecha parênteses; em uma compressão, o gás recebe trabalho do meio externo abre parênteses tau é menor do que 0 fecha parênteses; já em uma transformação isovolumétrica, não é realizado trabalho abre parênteses tau é igual a 0 fecha parênteses.

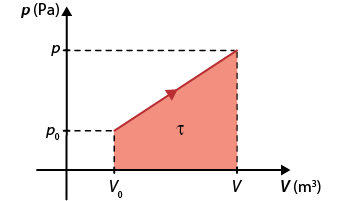

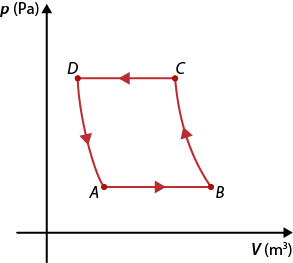

A representação de uma transformação gasosa em um diagrama do tipo p vezes V pode ser utilizada para qualquer tipo de transformação. Confira a seguir alguns exemplos de transformações gasosas representadas em diagramas p vezes V.

Expansão isobárica em um diagrama p vezes V

Expansão isobárica: o gás realiza trabalho abre parênteses tau é maior do que 0 fecha parênteses, pois delta V é maior do que 0.

Transformação isovolumétrica em um diagrama p vezes V

Transformação isovolumétrica: o gás não realiza nem recebe trabalho abre parênteses tau é igual a 0 fecha parênteses, pois delta V é igual a 0.

Compressão isobárica em um diagrama p vezes V

Compressão isobárica: o gás recebe trabalho abre parênteses tau é menor do que 0 fecha parênteses, pois delta V é menor do que 0.

Expansão gasosa em um diagrama p vezes V

Expansão gasosa qualquer: o trabalho realizado pode ser calculado pela análise da área do gráfico, pois há variação de volume e pressão.

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231-233.

ATIVIDADES RESOLVIDAS

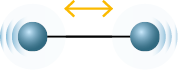

R1. O gráfico p vezes V mostra a expansão de um gás ideal. Determine o trabalho realizado por ele nessa transformação.

Gráfico p vezes V de uma transformação gasosa

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231-233.

Resolução:

Podemos notar que o volume aumenta, indicando que o trabalho é positivo. Além disso, verifica-se que as unidades de pressão e volume mostradas no gráfico estão no SI, não sendo necessária qualquer transformação. Da propriedade que a área sob a curva do gráfico é numericamente igual ao trabalho, temos:

tau expressão com detalhe acima, início da expressão, é igual a, fim da expressão, início do detalhe acima, N, fim do detalhe acima área do trapézio

tau expressão com detalhe acima, início da expressão, é igual a, fim da expressão, início do detalhe acima, N, fim do detalhe acima início de fração, numerador: abre parênteses base maior mais base menor fecha parênteses vezes altura, denominador: 2, fim de fração

tau é igual a início de fração, numerador: abre parênteses 2 mais 6 fecha parênteses vezes abre parênteses 6 menos 4 fecha parênteses, denominador: 2, fim de fração implica em tau é igual a início de fração, numerador: 8 vezes 2, denominador: 2, fim de fração implica em portanto é igual a 8 joules

Página 393

Energia interna de um gás

Uma amostra de uma substância qualquer armazena energia de variadas formas.

A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento das partículas que o compõem, ou seja, está relacionada à energia cinética de translação das partículas.

Além dessa energia, temos a energia química armazenada nas ligações químicas, a energia associada a outros tipos de movimento, como a rotação e a vibração, mostradas a seguir, e a energia potencial advinda das interações químicas.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Representação dos movimentos realizados pelas partículas de um gás. Todos fazem parte da energia interna do gás.

Todas as formas de energia citadas constituem a energia interna abre parênteses U fecha parênteses da substância.

A energia interna pode ser modificada em uma transformação gasosa. Quando um gás absorve calor, sua energia interna aumenta. Por outro lado, quando ele cede calor, sua energia interna diminui.

Considerando um gás ideal e monoatômico, ou seja, constituído de um único átomo, seu movimento será composto apenas da translação. Assim, a energia interna do gás (determinada pela energia cinética média das partículas) está relacionada apenas com a temperatura. Matematicamente, essa relação entre a energia interna de um gás e a temperatura do gás pode ser descrita como:

U é igual a 3 meios vezes n vezes R vezes T

em que

- U é a energia interna do gás em joule abre parênteses J fecha parênteses;

- n é a quantidade de matéria (em mols) da amostra;

- R é a constante universal dos gases ideais, que vale 8 vírgula 31 joules barra mol vezes K, em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI);

- T é a temperatura do gás na escala absoluta abre parênteses K fecha parênteses.

Professor, professora: Comente que a energia interna é intrínseca ao sistema, sendo a soma de todas as energias de todas as moléculas em uma média. Apesar de a energia interna ser diretamente ligada à grandeza temperatura, o calor é apenas uma consequência de sua diferença entre sistemas.

Essa equação é válida apenas para gases monoatômicos. Como os átomos dos gases são livres para se moverem livremente, eles têm três graus de liberdade de translação, isto é, movimentam-se nas três dimensões do espaço. Nos casos em que o gás não é monoatômico, é preciso levar em consideração os graus de liberdade associados aos movimentos de rotação e vibração.

Nesses casos, ainda é possível encontrar uma relação que depende apenas da temperatura. A unidade de medida da energia interna no SI, assim como o calor e outras formas de energia, é o joule abre parênteses J fecha parênteses.

Dica

Para gases diatômicos, aqueles que têm dois átomos formando uma substância, a equação da energia interna é:

U é igual a 5 meios vezes n vezes R vezes T

Página 394

ATIVIDADES

1. Um gás ideal sofre uma transformação isovolumétrica variando sua pressão de 1 a t m para 3 a t m. Determine o trabalho termodinâmico realizado pelo gás e explique o resultado obtido.

Resposta: O trabalho realizado nessa transformação gasosa é nulo abre parênteses tau é igual a 0 fecha parênteses, pois, como a transformação é isovolumétrica, não há variação de volume. Portanto, não é realizado trabalho.

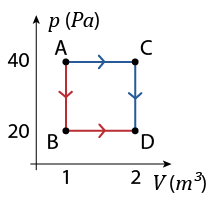

2. Calcule o trabalho realizado por um gás que sofre uma transformação, de acordo com o diagrama a seguir.

Gráfico p vezes V de uma transformação gasosa

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 233.

Resposta: tau subscrito total é igual a 12 vezes 10 elevado a 5 Joules. Resolução nas Orientações para o professor.

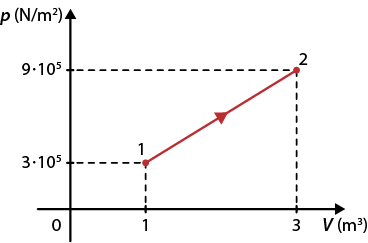

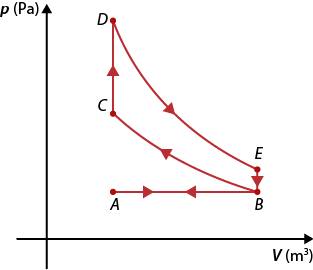

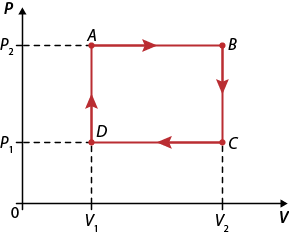

3. O diagrama a seguir mostra diferentes caminhos para a transformação gasosa de um gás ideal.

Gráfico p vezes V de transformações gasosas

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 233.

a ) Calcule o trabalho da transformação realizada pelo caminho A B C.

Resposta: tau início subscrito, A B 'C', fim subscrito é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 Joules.

b ) Calcule o trabalho da transformação realizada pelo caminho A D C.

Resposta: tau início subscrito, A D 'C', fim subscrito é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 Joule.

c ) Calcule o trabalho da transformação realizada pelo caminho A C.

Resposta: tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a 4 vírgula 5 vezes 10 elevado a 5 Joules. Resoluções nas Orientações para o professor.

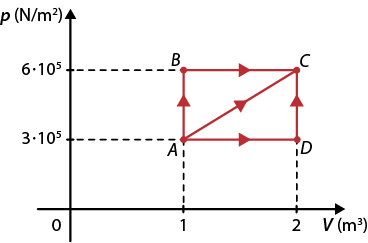

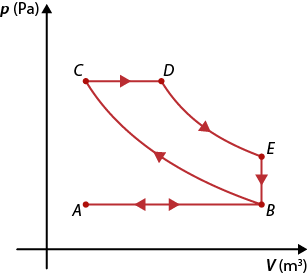

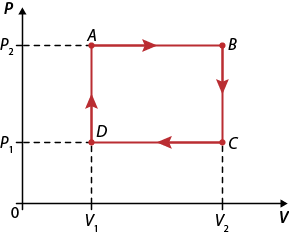

4. Um mol de um gás ideal sofre uma transformação a volume constante e outra a pressão constante, conforme indicado no diagrama da pressão em função do volume mostrado a seguir.

Gráfico p vezes V de transformações gasosas

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 233.

Sabendo que no ponto B sua temperatura é de 500 Kelvin, qual é o trabalho realizado pelo gás na transformação A seta para a direita B seta para a direita 'C'? Utilize para a constante universal dos gases ideais R é igual a 0 vírgula 0 82 L vezes a t m vezes K elevado a menos 1 vezes mo l elevado a menos 1 e 1 a t m vezes L é igual a 101 vírgula 3 joules.

Resposta: tau é igual a 4.153 vírgula 3 joules. Resolução nas Orientações para o professor.

5. Se a energia em forma de calor flui de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para outro com menor temperatura, é correto dizer que isso ocorre do corpo de maior energia interna para outro de menor energia interna? Explique sua resposta.

Resposta: Não. A equação que descreve a energia interna depende não somente da temperatura, mas também da quantidade de matéria presente no sistema por meio do número de mols. Assim, um corpo de menor temperatura pode ter energia interna maior do que a de um corpo com uma temperatura mais elevada em razão do número de mols.

6. Uma quantidade de 4 mols de um gás monoatômico, inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, está confinada em um recipiente cilíndrico fechado sobre uma fonte calorífica. Sabendo que o gás será aquecido até 60 graus Celsius, determine a variação causada na energia interna do gás (utilize R é igual a 8 vírgula 3 joules barra mol vezes K).

Resposta: delta U é igual a 1.992 joules. Resolução nas Orientações para o professor.

7. De acordo com o conceito de energia interna, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas.

a ) A energia interna de um gás diminui em uma expansão livre.

b ) A energia interna de uma massa gasosa aumenta em uma expansão isobárica.

c ) A energia interna diminui em uma transformação isotérmica.

d ) A energia interna de um gás não varia em uma transformação isovolumétrica.

e ) Em um gás ideal não ocorre interações intermoleculares associados à uma energia potencial.

Resposta: a) Verdadeira. b) Verdadeira. c) Falsa. Como em uma transformação isotérmica a temperatura não varia, não há variação da energia interna. d) Falsa. A energia interna de um gás pode aumentar ou diminuir em uma transformação isovolumétrica, pois a temperatura do gás pode aumentar ou diminuir. e) Verdadeira.

Página 395

Primeira lei da Termodinâmica

Como vimos anteriormente, a combustão de gasolina ou etanol faz os gases realizarem trabalho nos pistões de um motor.

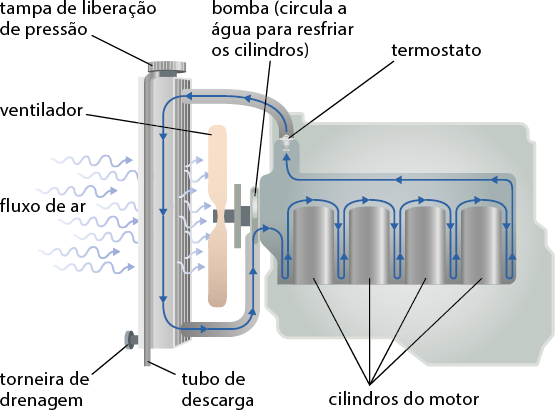

2. Além das partes para produzir a queima dos combustíveis, no motor dos automóveis há um dispositivo denominado radiador, que compõe um sistema de resfriamento. Você sabe para que serve o radiador de um automóvel?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao funcionamento dos radiadores e da necessidade desse dispositivo nos automóveis. Eles podem citar que os radiadores servem para resfriar o motor, retirando parte do calor que é gerado na queima dos combustíveis e que aquece o motor.

Outro resultado da explosão dos combustíveis é a liberação de calor, que faz a temperatura do motor aumentar. Sendo assim, em muitos motores, é necessária a presença de um radiador, que faz parte do sistema de resfriamento da máquina.

Esse sistema é composto de tubos preenchidos com líquidos refrigerantes e tem como objetivo fazer trocas de calor com o ambiente.

O líquido passa por uma tubulação em torno do motor e deste retira calor. Depois, passa pelo radiador, transferindo calor para o ambiente e evitando que a temperatura do motor passe do limite seguro para seu funcionamento.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: YADAV, J. P.; SINGH, B. R. Study evaluation of automotive radiator. SAMRIDDHI-A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology. v. 2. 2011. p. 48.

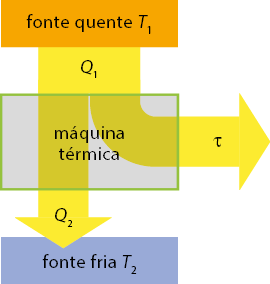

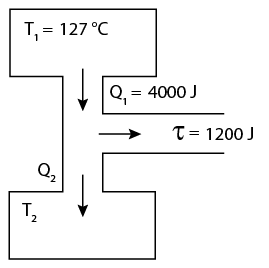

Assim como outras máquinas térmicas, o motor de um automóvel não utiliza toda a energia do combustível para realizar trabalho. Parte dessa energia é convertida em energia interna do sistema em razão do aumento da temperatura do motor e de suas peças.

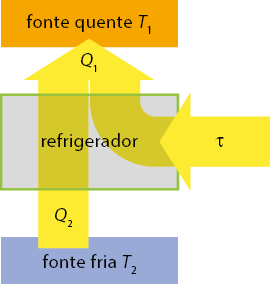

Essa propriedade das máquinas térmicas é descrita pela primeira lei da Termodinâmica, que é baseada no princípio da conservação de energia. A quantidade de calor abre parênteses Q fecha parênteses adicionada a um sistema pode aumentar sua energia interna abre parênteses delta U fecha parênteses e possibilitar que o sistema realize trabalho abre parênteses tau fecha parênteses. Matematicamente, a primeira lei da Termodinâmica pode ser descrita como:

Q é igual a tau mais delta U

Nessa relação, todas as grandezas são expressas em joule abre parênteses J fecha parênteses, no SI.

Vamos analisar como cada variável da primeira lei da Termodinâmica se comporta nas transformações gasosas que vimos anteriormente.

Transformação isobárica em um diagrama p vezes V

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231.

Uma transformação isobárica ocorre entre duas temperaturas e dois volumes diferentes. Ao analisar essa situação por meio da primeira lei da Termodinâmica abre parênteses Q é igual a tau mais delta U fecha parênteses, temos que:

- se o gás recebe calor abre parênteses Q é maior do que 0 fecha parênteses, sua temperatura abre parênteses delta T é maior do que 0 fecha parênteses e sua energia interna aumentam abre parênteses delta U é maior do que 0 fecha parênteses, e ele se expande, realizando trabalho abre parênteses tau é maior do que 0 fecha parênteses;

- se o gás cede calor abre parênteses Q é menor do que 0 fecha parênteses, sua temperatura abre parênteses delta T é menor do que 0 fecha parênteses e sua energia interna diminuem abre parênteses delta U é menor do que 0 fecha parênteses, e o meio externo realiza trabalho sobre o gás, que se contrai abre parênteses tau é menor do que 0 fecha parênteses.

Página 396

Considere agora uma transformação isotérmica. Como a variação de temperatura é nula abre parênteses delta T é igual a 0 fecha parênteses, a variação de energia interna também é nula abre parênteses delta U é igual a 0 fecha parênteses.

Uma transformação isotérmica, analisada segundo a primeira lei da Termodinâmica, pode ser descrita como:

Q é igual a tau mais delta U é igual a tau mais 0 portanto Q é igual a tau

Portanto:

- se o gás recebe calor abre parênteses Q é maior do que 0 fecha parênteses, ele se expande e realiza trabalho abre parênteses tau é maior do que 0 fecha parênteses;

- se o gás cede calor abre parênteses Q é menor do que 0 fecha parênteses, é realizado trabalho sobre o gás abre parênteses tau é menor do que 0 fecha parênteses e ocorre uma compressão.

Transformações isotérmicas em um diagrama p vezes V

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231.

Para uma transformação isovolumétrica, a variação de volume é nula abre parênteses delta V é igual a 0 fecha parênteses. Isso demonstra que o gás não realiza nem recebe trabalho abre parênteses tau é igual a 0 fecha parênteses.

A análise de uma transformação isovolumétrica, segundo a primeira lei da Termodinâmica, pode ser descrita como:

Q é igual a tau mais delta U é igual a 0 mais delta U portanto Q é igual a delta U

Assim:

- se o gás recebe calor abre parênteses Q é maior do que 0 fecha parênteses, ele se aquece abre parênteses delta T é maior do que 0 fecha parênteses e sua energia interna aumenta abre parênteses delta U é maior do que 0 fecha parênteses;

- se o gás cede calor abre parênteses Q é menor do que 0 fecha parênteses, ele diminui de temperatura abre parênteses delta T é menor do que 0 fecha parênteses, diminuindo também sua energia interna abre parênteses delta U é menor do que 0 fecha parênteses.

Transformação isovolumétrica em um diagrama p vezes V

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231.

Considerando agora uma transformação adiabática, precisamos lembrar que, nesse tipo de transformação gasosa, não há trocas de calor com o meio externo abre parênteses Q é igual a 0 fecha parênteses.

Se o sistema tem paredes que impedem trocas de calor com o ambiente (garrafa térmica, caixa de isopor etc.) ou caso o processo ocorra de forma rápida, não havendo tempo suficiente para que sejam realizadas trocas de calor, a transformação é caracterizada como adiabática.

Analisando uma transformação adiabática por meio da primeira lei da Termodinâmica, temos:

Q é igual a tau mais delta U implica em 0 é igual a tau mais delta U portanto tau é igual a menos delta U

Portanto:

- se o gás sofre uma expansão adiabática, ele realiza trabalho abre parênteses tau é maior do que 0 fecha parênteses e sua temperatura diminui abre parênteses delta T é menor do que 0 fecha parênteses. Assim, a energia interna também diminui abre parênteses delta U é menor do que 0 fecha parênteses;

- se o gás sofre uma compressão adiabática, o trabalho é realizado sobre ele abre parênteses tau é menor do que 0 fecha parênteses e sua temperatura aumenta abre parênteses delta T é maior do que 0 fecha parênteses. Dessa maneira, a energia interna também aumenta abre parênteses delta U é maior do que 0 fecha parênteses.

Transformação adiabática em um diagrama p vezes V

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David et al. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2. p. 231.

Página 397

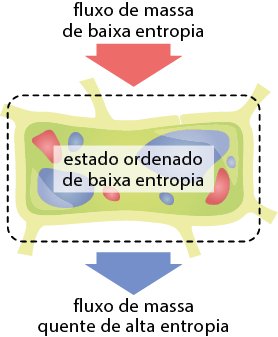

Primeira lei da Termodinâmica e fenômenos meteorológicos

A primeira lei da Termodinâmica é utilizada pelos meteorologistas para explicar diferentes fenômenos atmosféricos, analisar o clima e realizar previsões do tempo. Isso porque a temperatura do ar atmosférico se altera quando há adição ou retirada de calor, quando a pressão do ar é modificada por meio da realização de trabalho ou quando ambas as situações ocorrem.

A atmosfera é um sistema bastante dinâmico. Ela está sujeita a diferentes fenômenos, como condensação de vapor de água, evaporação da chuva, absorção tanto da radiação solar quanto da radiação infravermelha emitida pela Terra e perda de calor para o espaço, que alteram o volume e a temperatura do ar atmosférico.