Página 176

UNIDADE 3

MATÉRIA, ENERGIA E AS TRANSFORMAÇÕES NA TERRA

Inúmeros foguetes, com missões espaciais tripuladas, são impulsionados para o espaço por gases expelidos de motores que produzem uma chama controlada. Essa propulsão é capaz de tirar toneladas de matéria do repouso, vencendo o campo gravitacional da Terra até atingir uma altitude predeterminada.

A propulsão de foguetes ocorre por meio de reações entre combustível e oxidante, o que gera grande quantidade de energia e gases. Esses gases se expandem e pressionam as paredes da câmara dos propelentes, provocando o empuxo que faz o foguete se locomover. Geralmente, as temperaturas do local em que ocorrem essas reações variam entre 2.000 e 4.000 graus Celsius, e seus produtos são ejetados por um bocal, o que pode levar o foguete a velocidades de até 15.480 quilômetros por hora.

Esse é um exemplo de transformação da matéria, em que dois materiais interagem entre si para formar uma ou mais substâncias novas. Nesta unidade, serão abordados os diferentes tipos de transformações da matéria, que podem alterar ou não sua composição, a quantidade de matéria envolvida nessas transformações e como a energia está relacionada a elas. Além desses assuntos, também vamos conhecer como a presença de substâncias dissolvidas em líquidos formam soluções e como a presença delas pode influenciar as transformações físicas dessas misturas.

a ) Analisando a fotografia do início do lançamento do foguete, por meio de quais indícios é possível identificar que algum tipo de transformação está ocorrendo na cena?

b ) Você diria que a quantidade de gases formados na queima do combustível e a quantidade de calor gerado podem ser determinados antes do lançamento do foguete?

c ) As missões espaciais são muito importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico. Converse com os colegas sobre a importância dessas missões para os seres humanos.

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- transformações físicas;

- transformações químicas;

- misturas homogêneas (soluções);

- propriedades coligativas;

- estequiometria;

- entalpia.

Página 177

Página 178

CAPÍTULO10

Transformações da matéria

Entre os meses de dezembro e março de cada ano, que marcam o verão no hemisfério Sul, o período do dia é maior do que o da noite e as temperaturas dos dias são mais quentes, além de ser comum ocorrerem chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil.

1. Quais são as possíveis razões da inundação retratada na fotografia?

Resposta: Espera-se que os estudantes mencionem que, além das chuvas intensas, o descarte inadequado de resíduos e a impermeabilização do solo em razão da pavimentação, prejudicial à absorção e à drenagem da água das chuvas, podem ter contribuído para a inundação.

O Sol é a estrela do Sistema Solar. Sua luz é composta de radiação ultravioleta, luz visível e radiação infravermelha, chegando aos planetas desse sistema com diferentes intensidades. Ao atingir a superfície terrestre, parte das ondas eletromagnéticas provenientes do Sol, nesse caso a radiação infravermelha, aquece a superfície do planeta e seus componentes bióticos e abióticos, como a água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses.

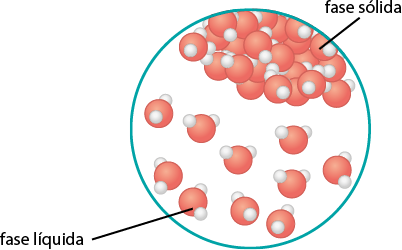

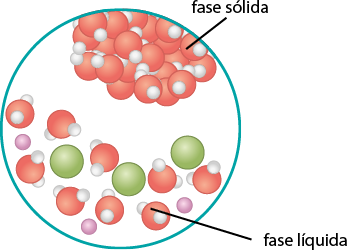

Ao absorver esse tipo de radiação, a água pode mudar seu estado de agregação, ou seja, a disposição de suas moléculas no espaço, passando da fase sólida para a líquida ou da líquida para a gasosa. Essas mudanças podem ser identificadas no ciclo hidrológico e são essenciais para a ciclagem desse composto no ambiente.

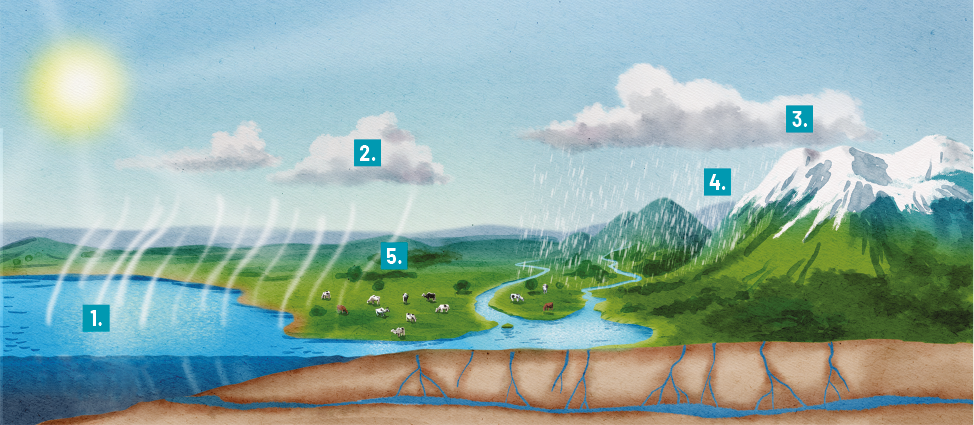

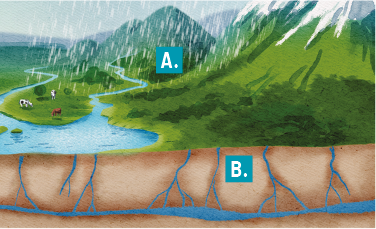

O ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água, é o movimento contínuo da água no ambiente e entre seus componentes e, assim como outros ciclos da natureza, é biogeoquímico. Confira a seguir um esquema do ciclo hidrológico.

Professor, professora: Oriente os estudantes a ler as informações do esquema seguindo a ordem numérica crescente.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott E. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 56.

Página 179

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

1. A radiação infravermelha aquece os corpos de água, resultando na transformação de água líquida em vapor. Os seres vivos também liberam água para a atmosfera por meio da respiração, da transpiração e da liberação de fezes e urina. A água no estado gasoso, por ser menos densa, move-se em direção às camadas superiores da atmosfera.

2. Nas camadas superiores da atmosfera, as baixas temperaturas fazem o vapor de água se condensar em pequenas gotículas de água, que se acumulam nas nuvens.

3. Em condições adequadas, as gotículas de água líquida nas nuvens podem precipitar sob a forma de chuva ou, em casos de temperatura muito baixa, solidificar-se em forma de neve ou granizo.

4. A água das chuvas pode escorrer pela superfície (A) ou se infiltrar no solo (B), abastecendo reservatórios de água superficiais e subterrâneos.

5. Os seres vivos absorvem a água do meio e liberam parte dela novamente para o ambiente, enquanto a radiação infravermelha promove a evaporação de parte da água dos corpos de água superficiais, reiniciando o ciclo.

2. Qual é a relação entre umidade do ar e ocorrência de chuvas?

Resposta: A umidade do ar se refere à quantidade de água em determinada área. Sendo assim, de modo geral, quanto maior a umidade do ar, mais vapor de água estará presente na atmosfera e maiores as chances de ocorrência de chuvas.

3. De maneira geral, durante o período do dia, a temperatura nos desertos é elevada, ultrapassando os 40 graus Celsius. Por que as chuvas são pouco frequentes nesses locais?

Resposta: Porque, apesar das temperaturas elevadas, a umidade do ar é muito baixa, em razão da baixa concentração ou ausência de corpos de água e de seres vivos, por exemplo. Dessa maneira, embora a temperatura favoreça a formação de vapor de água, não é suficiente para provocar chuva, tendo em vista os diversos fatores característicos dos desertos.

Página 180

Estudando os estados de agregação da matéria

Professor e professora: Comente com os estudantes que, neste capítulo, será utilizado o termo estado para se referir ao estado de agregação/fase. Enfatize que eles poderão encontrar o termo estado físico sendo utilizado como sinônimo em outros materiais.

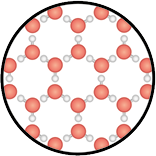

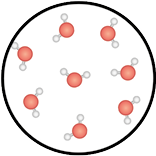

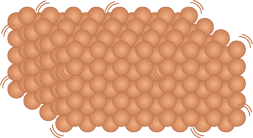

No ciclo hidrológico é possível identificar três diferentes estados de agregação da matéria ou fases da matéria: sólido, líquido e gasoso. Esses estados de agregação não são exclusivos da água, podendo também ser encontrados em outros materiais. Na natureza, há outros estados de agregação, no entanto nosso estudo se concentrará apenas nesses três, que são mais comuns no ambiente e em nosso cotidiano.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Estado de agregação: sólido.

Nesse estado, que é o de menor energia entre os três estados da matéria citados, os componentes têm mínima mobilidade, mantendo-se unidos. Além disso, as interações entre os componentes são fortes, conferindo resistência física ao material.

- Forma: fixa.

- Volume: fixo.

Professor, professora: Comente com os estudantes que existem outros estados de agregação além dos abordados nesta página, como o plasma e o condensado de bose-einstein. Se julgar conveniente, leia mais informações sobre esses estados de agregação no capítulo 9 do livro digital disponível em: https://s.livro.pro/1c29ro. Acesso: 19 out. 2024.

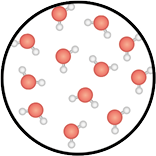

Estado de agregação: líquido.

Esse estado apresenta energia intermediária em relação ao estado de agregação sólido e gasoso. Os componentes de materiais líquidos têm relativa mobilidade e suas interações entre os componentes são mais fracas do que o ocorrido na fase sólida.

- Forma: acomoda-se no recipiente onde se encontra.

- Volume: fixo.

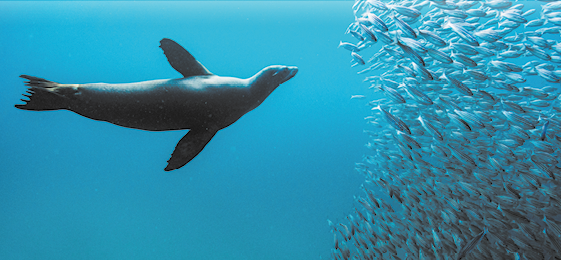

Leão-marinho (Zalophus wollebaeki): pode atingir aproximadamente 2 vírgula 5 metros de comprimento.

Salema (Xenocys jessiae): pode atingir aproximadamente 30 centímetros de comprimento.

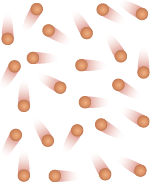

Estado de agregação: gasoso.

É o estado de agregação mais energético entre os três citados. Nele, os componentes têm alta mobilidade, portanto as interações entre eles são fracas.

- Forma: tem a forma do recipiente onde se encontra.

- Volume: tem o volume do recipiente onde se encontra.

Imagens elaboradas com base em: BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 7.

Página 181

4. Por que conseguimos mergulhar em uma piscina com água líquida e não podemos fazer isso se a água estiver congelada?

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que na água líquida as moléculas estão mais espaçadas e têm boa mobilidade, possibilitando que mergulhemos nesse meio. Já no estado sólido, as moléculas que constituem a água estão fortemente unidas, formando uma estrutura rígida que impossibilita o mergulho.

5. Como você estudou anteriormente, as moléculas podem se movimentar. Em sua opinião, essa movimentação interfere na temperatura do material, e vice-versa? Justifique sua resposta.

Espera-se que os estudantes respondam que sim, uma vez que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Sendo assim, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação de átomos e moléculas, e quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação dos componentes do material.

Os átomos e moléculas que compõem os materiais estão em constante movimentação, e a intensidade desse movimento está diretamente relacionada à temperatura do sistema. Quanto maior for a temperatura, maior será a intensidade.

Em baixas temperaturas, a energia cinética das partículas que constituem o material é baixa, por isso elas tendem a se empacotar, mantendo pouca distância umas das outras e adquirindo uma forma rígida e estável.

Por outro lado, quando a temperatura é alta, as partículas se movem intensamente. A energia cinética do sistema torna-se suficientemente forte para romper as interações entre as partículas, aumentando seu livre movimento. É por essa razão que as partículas de um gás ocupam a forma e o volume do recipiente onde se encontram, confinando-se a ele.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Baixa temperatura

Alta temperatura

Imagens elaboradas com base em: ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. p. F5.

Agora, confira a situação a seguir.

6. Sabendo que as peças apresentadas são as mesmas, em sua opinião, o que ocorreu para que a peça I não pudesse mais passar pela abertura da peça II? Explique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que pode ter ocorrido contração da peça II e/ou expansão da peça I, impedindo sua passagem pela abertura. Tal condição pode ter ocorrido em decorrência do aumento da temperatura, no caso da expansão, ou da redução da temperatura, no caso da contração.

Um material sólido, quando resfriado ou aquecido, contrai-se e expande-se, respectivamente. Trata-se do mesmo princípio segundo o qual quanto maior for a temperatura, maior será a movimentação das partículas. Na situação apresentada, a peça I foi aquecida, causando afastamento de suas partículas e dilatação da estrutura, embora esse aumento de temperatura não tenha sido suficiente para transformar o metal em líquido. Como resultado, após o aquecimento, a peça I não consegue atravessar a peça II.

Dica

Conheça o simulador de estados da matéria disponível em: https://s.livro.pro/ws5ocv. Acesso em: 30 jul. 2024. Clique em "Estados" para ver o comportamento da matéria nos três principais estados de agregação de acordo com a temperatura do sistema.

Página 182

ATIVIDADES

1. Leia o seguinte trecho de reportagem.

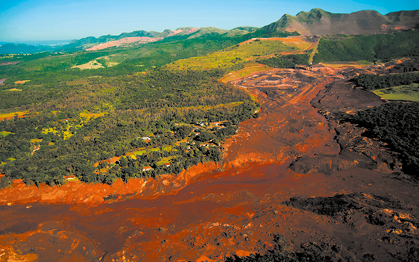

Desmatamento no Matopiba põe em risco o abastecimento de água de mais de 300 cidades

Estudos estimam que vazão dos rios no Cerrado deve cair 34% até 2050 por causa da perda da vegetação nativa

GIRARDI, Giovana. Desmatamento no Matopiba põe em risco o abastecimento de água de mais de 300 cidades. Agência Pública, 22 mar. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/8xnl6a. Acesso em: 30 jul. 2024.

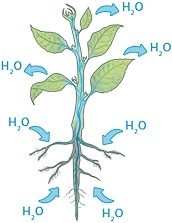

a ) Como as plantas interferem no ciclo hidrológico?

b ) Junte-se a um colega e expliquem como o desmatamento no Matopiba pode interferir no abastecimento de água de algumas cidades. Façam uma pesquisa, se necessário.

Professor, professora: Explique aos estudantes que Matopiba se refere à região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

c ) Elaborem um folheto digital com as informações utilizadas para responder a essa atividade, de modo a conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação do Cerrado e outros ambientes naturais.

2. Explique, com suas palavras, o que está ocorrendo com o picolé de fruta, entre as imagens A e C, do ponto de vista molecular, ou seja, quanto às suas moléculas constituintes.

A.

B.

C.

Diferentes fases de um picolé de fruta mantido em temperatura ambiente abre parênteses 25 graus Celsius fecha parênteses por certo período.

Respostas das questões 1 e 2 nas Orientações para o professor.

3. Considere um recipiente com capacidade para 5 litros e as situações a seguir.

O recipiente contém 3 litros de água congelada e é fechado hermeticamente, ou seja, impede a entrada e saída de matéria (situação A). Em seguida, o recipiente é aquecido até o gelo se transformar em água líquida (situação B). Por fim, a água é aquecida novamente a ponto de se transformar em água gasosa (situação C).

Qual é o volume que a água ocupa em cada situação?

Resposta: Situação A: 3 litros. Situação B: aproximadamente 3 litros. Situação C: 5 litros.

4. Os perfumes contêm substâncias que se dispersam no ar para que possamos sentir seu cheiro. Essas substâncias estão no estado líquido dentro do frasco e, ao serem aplicadas na pele, passam para o estado gasoso. Explique como a mudança de estado de agregação da matéria ocorre nesse processo, considerando fatores como composição e temperatura.

Resposta: A mudança de estado da matéria nos perfumes, de líquido para gasoso, ocorre em razão da vaporização promovida pela energia térmica presente no ambiente e na própria pele, aliada à composição química das substâncias voláteis do perfume.

5. Leia o texto a seguir e identifique a alternativa em que as palavras correspondam, respectivamente, às letras A, B e C.

Algumas lâmpadas contêm sódio em seu interior. Inicialmente, o sódio está no estado A dentro da lâmpada. Quando a lâmpada é ligada B o metal, levando-o a mudar de estado, passando para o estado C. Nesse processo, as forças de atração envolvendo os átomos de sódio são vencidas, permitindo às partículas que se movimentem emitindo a característica luz amarela.

a ) Gasoso, resfria, líquido.

b ) Sólido, resfria, gasoso.

c ) Líquido, resfria, sólido.

d ) Sólido, aquece, gasoso.

e ) Gasoso, sublima, gasoso.

Resposta: Alternativa d.

Página 183

Transformações físicas

Analise as fotografias a seguir e responda às questões 7 e 8.

7. Em sua opinião, podemos afirmar que a matéria está sofrendo transformação? Em caso afirmativo, essa transformação altera a constituição da matéria?

Resposta: O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito do tema, levando-os a refletir sobre a situação apresentada. Espera-se que eles reconheçam que a situação envolve uma transformação, nesse caso física, e que ela não interfere na constituição da matéria.

8. A situação apresentada envolve ganho ou perda de energia? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que envolve ganho de energia, pois o estado de agregação sólido é menos energético do que o líquido e o gasoso.

A matéria que nos cerca está sujeita a transformações que alteram, em algum nível, a forma como ela se encontra e interage com outros materiais. Essas transformações podem ser físicas ou químicas. As transformações físicas envolvem as mudanças de estado de agregação da matéria ou mudanças de fase. Nesse tipo de transformação, não há mudança na constituição da matéria. Na situação anterior, por exemplo, a água passou por uma transformação física, em que o estado de agregação sólido se alterou para o líquido, porém a matéria permaneceu a mesma: água.

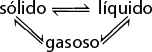

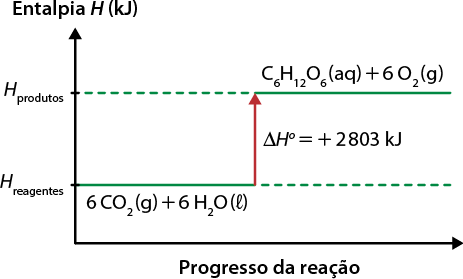

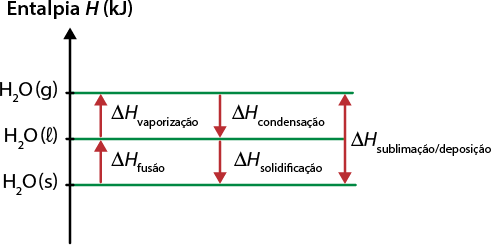

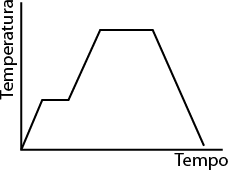

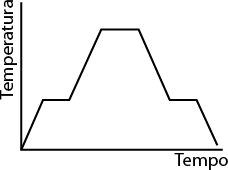

Ou seja, dependendo das condições às quais está sujeita, a matéria pode mudar de fase, passando por uma transformação física. Um dos fatores que interfere nesse tipo de transformação é a temperatura. Assim, as mudanças de fase podem envolver ganho ou perda de energia. Confira o esquema a seguir.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

1. Fusão: mudança da fase sólida para a líquida. Nesse processo, os componentes da água sólida, inicialmente agrupados em uma estrutura cristalina, recebem energia suficiente para enfraquecer essa estrutura e ganhar mobilidade, transformando-se em água líquida.

Dica

Os nomes das mudanças de fase são os mesmos para outras substâncias.

Página 184

2. Solidificação: mudança da fase líquida para a sólida. Em baixas temperaturas, a substância líquida perde energia para o meio e interage mais ativamente com moléculas vizinhas, criando a estrutura cristalina do sólido. Esse fenômeno pode ser identificado no orvalho que se forma quando parte da umidade do ar se condensa. Em condições de temperatura igual ou inferior a 0 grau Celsius, o orvalho se solidifica.

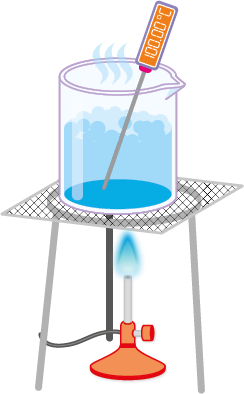

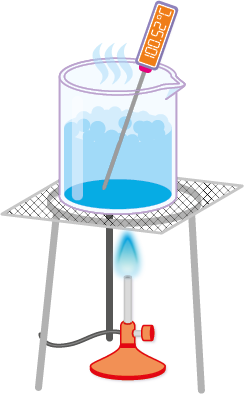

3. Vaporização: mudança de estado de agregação líquido para o gasoso. Pode haver três tipos, de acordo com a quantidade de energia recebida: evaporação, ebulição e calefação.

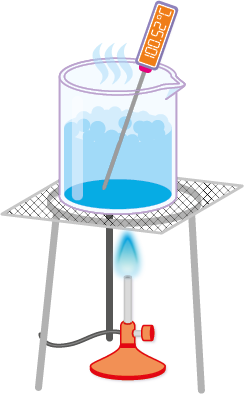

Na evaporação, os componentes da água recebem quantidade de energia suficiente para romper as interações entre eles, garantindo ampla mobilidade. A evaporação é um processo que ocorre a temperaturas relativamente baixas, como a temperatura ambiente, de forma lenta e próximo à superfície do líquido. A água de mares e rios é um exemplo de material que evapora naturalmente. Na ebulição, por outro lado, há ganho superior de energia em toda a extensão do líquido, resultando na formação de bolhas no interior dele, como a água fervida em um fogão. Já a calefação é a passagem repentina da fase líquida à gasosa, quando o material recebe grande quantidade de energia em curto intervalo de tempo. Esse fenômeno pode ser identificado, por exemplo, quando uma gota de água entra em contato com uma frigideira quente.

4. Condensação: mudança do estado de agregação gasoso para o líquido. Nesse processo, as moléculas do material, inicialmente com muita energia e dispersas, perdem energia para o ambiente e se aglomeram na forma líquida.

5. Sublimação: mudança sofrida por uma substância ao passar do estado de agregação sólido para o gasoso.

6. Deposição: mudança sofrida por uma substância ao passar do estado de agregação gasoso para o sólido.

Os fenômenos de sublimação e deposição são menos comuns na natureza.

9. Quais são as mudanças de fase pelas quais a água pode passar durante o ciclo hidrológico?

Resposta: Durante o ciclo hidrológico, a água sofre evaporação, condensação e, em algumas regiões, pode sofrer solidificação e fusão.

Os raios solares são uma importante fonte natural de energia necessária para as transformações físicas da matéria. A radiação infravermelha dos raios solares, ao atingir a matéria presente na superfície terrestre, promove uma vibração mais intensa em suas partículas. O aumento da vibração leva a um afastamento entre os átomos ou as moléculas e aumenta a temperatura do sistema, provocando uma mudança de fase.

Página 185

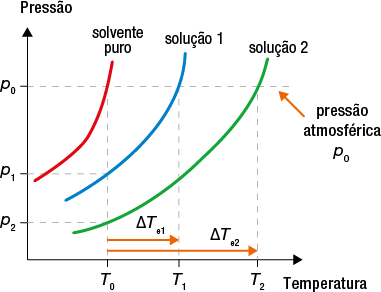

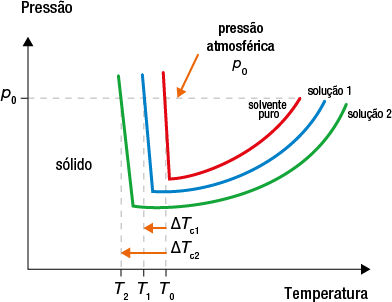

Substâncias apresentam valores específicos de temperatura, que, em determinadas condições de pressão, possibilitam sua mudança de fase. A temperatura na qual um sólido se transforma em um líquido é chamada de temperatura de fusão abre parênteses T subscrito f fecha parênteses, enquanto a temperatura na qual um líquido se transforma em vapor é chamada de temperatura de ebulição abre parênteses T subscrito e fecha parênteses. Tais temperaturas são determinadas, basicamente, por dois fatores: a pressão sobre o material e a pressão de vapor do material.

A pressão sobre o material se refere à força exercida por fatores externos sobre as partículas da substância. Em condições normais, quando não há mecanismos para controlá-la, a força e a pressão exercidas são a atmosférica. Já a pressão de vapor é exercida pelas moléculas gasosas da própria substância. Quando a pressão de vapor de uma substância líquida se iguala à pressão atmosférica local, o líquido entra em ebulição.

O valor da pressão de gases é normalmente expresso em atmosfera abre parênteses a t m fecha parênteses ou milímetros de mercúrio milímetro de mercúrio. No nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 a t m ou 760 milímetros Hg. Em altitudes mais elevadas, o ar se torna rarefeito e a pressão atmosférica é menor do que 1 a t m. Assim, nesses locais, menos energia será necessária para que um líquido entre em ebulição e, consequentemente, menor será sua temperatura de ebulição.

Por outro lado, em altitudes menores do que o nível do mar, a coluna de ar é maior e a pressão atmosférica fica acima de 1 a t m. Nesse caso, mais energia é necessária para que um líquido entre em ebulição e, consequentemente, maior será sua temperatura de ebulição.

A pressão no interior de uma panela de pressão, por exemplo, pode ser até duas vezes maior do que a atmosférica, aumentando a temperatura de ebulição da água e, dessa forma, a velocidade de cozimento dos alimentos.

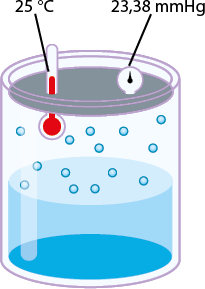

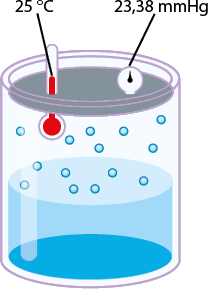

Pressão de vapor

10. Com o passar do tempo, o que ocorre com a água da chuva que forma as poças?

Resposta: Parte da água sofre evaporação. Além disso, em algumas superfícies irregulares em que se formam essas poças, a água pode permear o solo.

A água líquida contida em um recipiente aberto tende a evaporar. Quanto maior a temperatura do ambiente, maior a velocidade de evaporação.

11. Em recipientes fechados pode ocorrer evaporação de um líquido?

Resposta: Sim. O líquido sofre evaporação, porém fica retido no recipiente.

12. O que ocorre ao deixarmos uma garrafa de água quase cheia lacrada por algum tempo recebendo luz solar?

Resposta: Com o passar do tempo, parte da água evapora e se condensa no interior da garrafa.

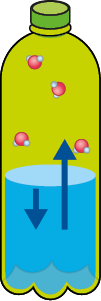

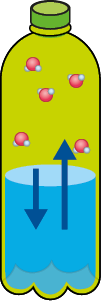

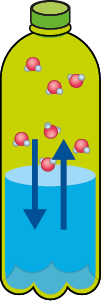

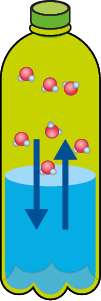

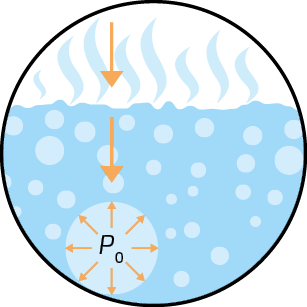

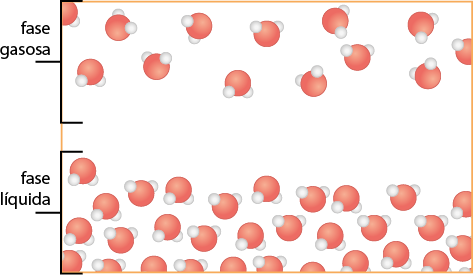

Mesmo se a água estiver em uma garrafa hermeticamente fechada (um sistema que impede a entrada e saída de matéria), algumas moléculas passam do estado líquido para o gasoso (evaporação). O esquema a seguir representa de forma simplificada esse processo de evaporação.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

A.

B.

C.

D.

Representação do processo de evaporação de um líquido, em um sistema fechado, a certa temperatura, até a sua saturação.

A. Início do processo de evaporação.

B. Mais moléculas de água evaporam.

C. O ar está saturado de vapor de água.

D. Para uma molécula de água evaporar, outra se condensa (equilíbrio).

Página 186

Quando há equilíbrio entre as fases líquida e gasosa, ou seja, quando os valores das velocidades de evaporação e condensação se igualam, ocorre o equilíbrio dinâmico, havendo passagem constante de partículas de uma fase para a outra. Enquanto houver esse equilíbrio dinâmico entre as fases, a pressão da fase gasosa sobre a superfície da fase líquida se manterá constante, sendo denominada pressão máxima de vapor do líquido.

A pressão de vapor de uma substância é a pressão da fase gasosa dela quando está em equilíbrio dinâmico com o líquido (ou sólido) correspondente.

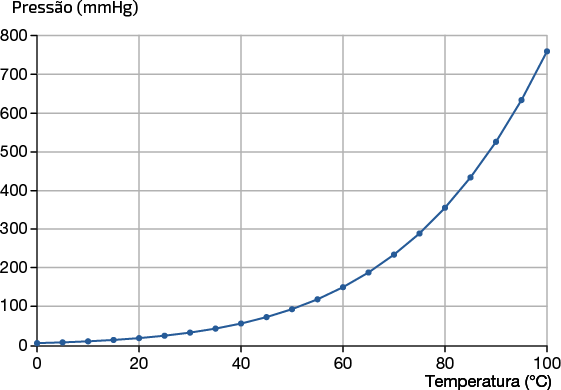

Influência da temperatura na pressão de vapor de uma substância

Podemos analisar o comportamento da pressão de vapor da água com a variação de 0 grau Celsius a 100 graus Celsius, por exemplo. Para isso, experimentalmente, é possível organizar os dados em uma tabela e representá-los por meio de um gráfico, como o apresentado a seguir.

| Temperatura abre parênteses grau Celsius fecha parênteses | Pressão milímetro de mercúrio |

|---|---|

|

0 |

4,6 |

|

5 |

6,5 |

|

10 |

9,2 |

|

15 |

12,8 |

|

20 |

17,5 |

|

25 |

23,8 |

|

30 |

31,8 |

|

35 |

42,2 |

|

40 |

55,3 |

|

45 |

71,9 |

|

50 |

92,5 |

|

55 |

118,0 |

|

60 |

149,4 |

|

65 |

187,5 |

|

70 |

233,7 |

|

75 |

289,1 |

|

80 |

355,1 |

|

85 |

433,6 |

|

90 |

525,8 |

|

95 |

633,9 |

|

100 |

760,0 |

Fonte de pesquisa: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 199.

Pressão de vapor da água com variação de temperatura

Fonte de pesquisa: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 199.

13. O que ocorre com a pressão do vapor da água quando a temperatura aumenta?

Resposta: Com o aumento da temperatura, a pressão do vapor da água também aumenta.

As medidas de pressão de vapor mostram que quanto maior a temperatura de um líquido, maior sua pressão de vapor.

A uma dada temperatura, a pressão de vapor de um líquido não depende do volume desse líquido nem do formato do recipiente que o contém.

14. Em sua opinião, o valor da pressão de vapor de diferentes substâncias à mesma temperatura é o mesmo?

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que, à mesma temperatura, diferentes substâncias apresentam diferentes pressões de vapor, pois elas têm diferentes forças de interações entre as suas partículas.

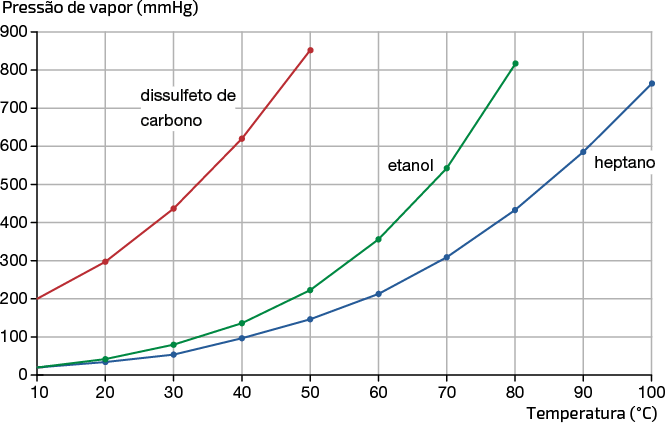

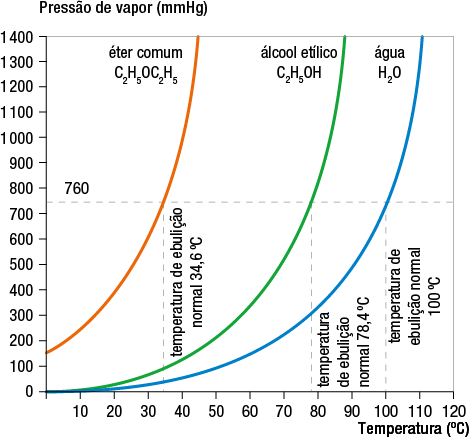

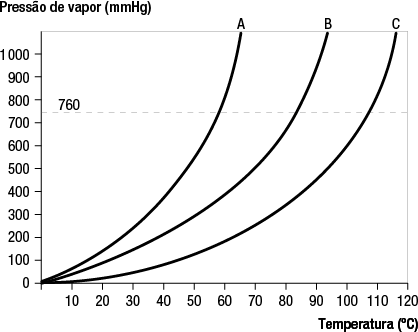

Na representação gráfica da página a seguir, temos as medidas de pressão de vapor de diferentes substâncias em diferentes temperaturas.

Página 187

Imagens desta página sem proporção.

Variação da pressão de vapor de algumas substâncias em relação à temperatura

Fonte de pesquisa: KOTZ, John C. et al. Química geral e reações químicas. Tradução: Noveritis do Brasil. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. v. 1. p. 529.

Verificando a representação dos dados no gráfico, podemos concluir que:

- a pressão de vapor de um líquido aumenta com o aumento da temperatura;

- à mesma temperatura, líquidos diferentes têm pressões de vapor diferentes.

Dica

Quanto maior a temperatura de uma substância, maior a sua pressão de vapor.

Sublimação e deposição

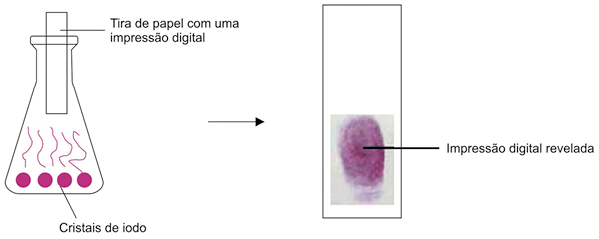

Alguns sólidos, como o gelo-seco, a naftalina e o iodo molecular, sofrem sublimação e, portanto, também possuem pressão de vapor.

fase sólida expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, equilíbrio dinâmico, fim do detalhe acima fase gasosa

Assim, nesses casos, as velocidades de sublimação e deposição são iguais.

Considere a seguinte situação: despejam-se 10 centímetros cúbicos abre parênteses 10 mililitros fecha parênteses de álcool etílico abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 6 O fecha parênteses em um pires, 10 centímetros cúbicos de éter comum (etoxietano, C subscrito 4 H subscrito 10 O) em outro pires e em um terceiro despejam-se 10 centímetros cúbicos de água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses.

Em determinado momento, os três pires ficarão vazios, pois, de acordo com o que estudamos, os líquidos sofrem o processo de evaporação. Fazendo uma relação com a pressão de vapor, podemos prever qual dos três pires esvaziará primeiro, ou seja, qual dos três líquidos vai evaporar totalmente antes dos outros dois.

15. Em sua opinião, qual dos três pires ficará vazio primeiro?

Resposta: O pires que continha éter.

16. Qual é a possível relação entre a evaporação e a pressão de vapor de um líquido?

Resposta: Quanto maior a evaporação de um líquido, maior sua pressão de vapor.

Na tabela, apresentamos as pressões de vapor dos três líquidos – álcool etílico, éter comum e água – à temperatura de 20 graus Celsius.

| Substância | Pressão de vapor |

|---|---|

|

Álcool etílico |

45 milímetros Hg |

|

Éter comum |

441 milímetros Hg |

|

Água |

17 vírgula 5 milímetros Hg |

Fonte de pesquisa: KOTZ, John C. et al. Química geral e reações químicas. Tradução: Noveritis do Brasil. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. v. 1. p. 518.

Página 188

17. Considerando a relação entre pressão de vapor e interações intermoleculares, o que podemos concluir a respeito da pressão de vapor do éter comum, sendo ela a mais elevada?

Resposta: As interações intermoleculares entre suas moléculas são mais fracas, logo, o éter é o mais volátil.

A ordem decrescente de volatilidade das três substâncias do quadro é éter comum > álcool etílico > água. Por isso, na situação, o éter comum evaporou mais rapidamente. Assim, quanto mais volátil uma substância, maior a sua pressão de vapor. Consequentemente, quanto mais volátil, menores as interações intermoleculares.

A pressão de vapor e a temperatura de ebulição

Num dado momento, ao aquecermos um líquido em um recipiente aberto, ele ferve, ou seja, entra em ebulição. Isso ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica local. Ao nível do mar, como a pressão atmosférica é igual a 1 a t m, o líquido entrará em ebulição quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica.

Variação da pressão de vapor de algumas substâncias em relação à temperatura e à temperatura de ebulição

Fonte de pesquisa: KOTZ, John C. et al. Química geral e reações químicas. Tradução: Noveritis do Brasil. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. v. 1. p. 518.

Considerando a pressão de vapor da água, do álcool etílico e do éter comum, apresentadas anteriormente, podemos representar por meio de um gráfico a variação de temperatura e indicar a temperatura de ebulição de cada uma das substâncias.

Ao analisarmos a representação gráfica, podemos concluir que, ao nível do mar (pressão atmosférica igual a 760 milímetros Hg), a temperatura de ebulição dessas três substâncias é a seguinte:

- éter comum: 34 vírgula 6 graus Celsius;

- álcool etílico: 78 vírgula 4 graus Celsius;

- água: 100 graus Celsius.

Das três substâncias, o éter é o que apresenta a menor temperatura de ebulição, sendo a substância mais volátil entre elas.

A temperatura de ebulição é aquela em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa exercida sobre o líquido.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Página 189

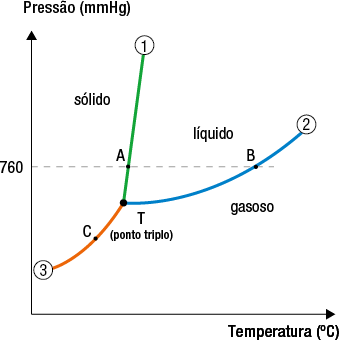

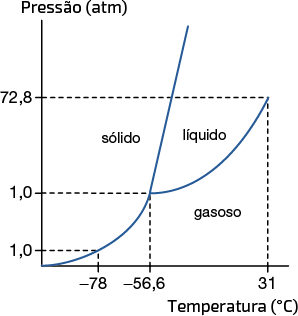

Diagrama de fases de uma substância

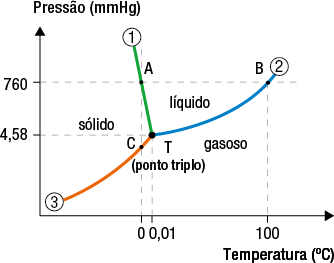

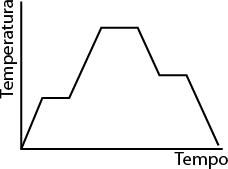

A determinada pressão, durante a mudança de estado físico de uma substância, há equilíbrio dinâmico entre as fases envolvidas e, nesse caso, a temperatura se mantém constante. Experimentos mostram que, ao variar a pressão, também variam as temperaturas em que há mudanças de estado.

Sob determinadas condições de temperatura e pressão, é possível a coexistência em equilíbrio dinâmico dos três estados físicos dessa substância. Nessa situação, ocorre o ponto triplo da substância.

Assim, pode-se montar o diagrama de fases de uma substância variando a pressão e a temperatura, conforme representado.

Diagrama genérico de fases de uma substância

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 489.

Nesse diagrama, a curva 1 é de fusão/solidificação; a curva 2, de ebulição/condensação; e a curva 3; de sublimação/deposição.

| Ponto | Estado físico |

|---|---|

|

A |

sólido duas meias setas que apontam em direções opostas líquido |

|

B |

líquido duas meias setas que apontam em direções opostas gasoso |

|

C |

sólido duas meias setas que apontam em direções opostas gasoso |

|

T |

|

O diagrama de fases da água tem, em relação ao diagrama de fases da maioria das substâncias, comportamento anômalo✚ na curva 1 (fusão/solidificação), como representado no Diagrama de fases da água.

Diagrama de fases da água

Fonte de pesquisa: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 506.

O ponto triplo da água indica a temperatura e a pressão em que há coexistência em equilíbrio dinâmico das três fases. Assim, esquematicamente, tem-se:

sólido duas meias setas que apontam em direções opostas líquido duas meias setas que apontam em direções opostas gasoso

Ponto triplo: T é igual a 0 vírgula 0 1 graus Celsius e P é igual a 4 vírgula 58 milímetros Hg abre parênteses 6 vezes 10 elevado a menos 3 a t m fecha parênteses.

Outro ponto importante é o ponto crítico, que, para a água, ocorre na temperatura de 374 graus Celsius e à pressão de 165.680 milímetros Hg abre parênteses 218 a t m fecha parênteses. Nesse ponto, a água torna-se um fluido supercrítico, comportando-se como gás, mas relativamente densa como um líquido.

No diagrama, é possível verificar que, em temperaturas e pressões superiores às do ponto crítico, a água torna-se um fluido supercrítico.

Diagrama de fases da água com o ponto crítico

Fonte de pesquisa: ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

- Anômalo:

- algo que apresenta irregularidade ou difere do que é esperado.↰

Página 190

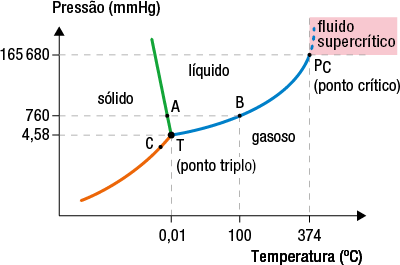

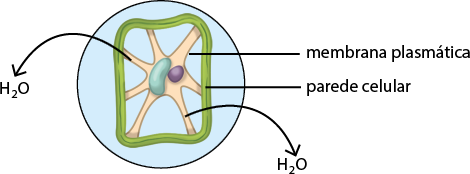

Comportamento anômalo da água

Em algumas regiões do planeta onde o inverno é mais rigoroso, é comum ocorrer o congelamento de lagos, lagoas ou mesmo de pequenos rios. No entanto, se analisarmos atentamente esses corpos de água, veremos que apenas sua superfície está congelada. Abaixo dela, a água permanece líquida e os seres vivos, adaptados a esses ambientes, mantêm-se vivos e ativos.

a ) Em sua opinião, por que isso ocorre?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a refletir sobre o assunto levando em consideração o próprio conhecimento prévio sobre o comportamento anômalo da água.

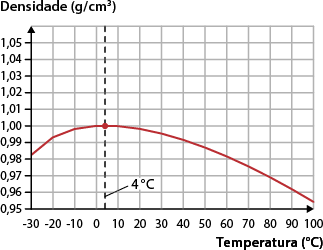

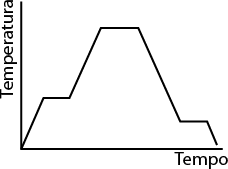

A explicação para esse fato está relacionada ao fenômeno conhecido como comportamento anômalo da água. Diferentemente do que ocorre com a maioria das substâncias, quando a água congela há expansão de volume, acarretando diminuição da densidade. Confira a seguir a representação de um lago congelado.

A. Para a maioria das substâncias, a densidade aumenta conforme a temperatura diminui. Isso acontece porque, para uma massa constante, quanto menor for a temperatura, mais unidas estarão as partículas e, consequentemente, menor será o volume ocupado por elas. No caso da água, no entanto, o volume aumenta entre 4 graus Celsius e 0 grau Celsius. Como resultado, ao se solidificar, a densidade da água diminui, fazendo-a flutuar na água líquida.

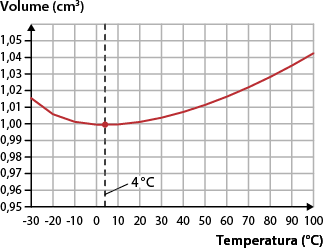

Nos gráficos a seguir, perceba que o volume da água cresce rapidamente abaixo de 4 graus Celsius e diminui lentamente apenas abaixo de 0 grau Celsius quando já está na forma de gelo. Portanto, a menor densidade da água é obtida a 4 graus Celsius.

Temperatura abre parênteses grau Celsius fecha parênteses vezes volume abre parênteses centímetro elevado ao cubo fecha parênteses para água

Fonte de pesquisa: HAYNES, William M. (ed.). CRC Handbook of chemistry and physics. 97. ed. Londres: CRC Press, 2017. p. 6-7.

Temperatura abre parênteses grau Celsius fecha parênteses vezes densidade abre parênteses grama barra centímetro cúbico fecha parênteses para água

Fonte de pesquisa: HAYNES, William M. (ed.). CRC Handbook of chemistry and physics. 97. ed. Londres: CRC Press, 2017. p. 6-7.

B. Por ser mau condutor de calor, o gelo isola a água líquida das temperaturas negativas da superfície. Desse modo, abaixo da camada de gelo da superfície, a água se mantém líquida e em temperatura mais elevada.

b ) Por que não é recomendável colocar no refrigerador recipientes fechados e cheios de líquidos que tenham água em sua composição?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é que os estudantes reconheçam o comportamento anômalo da água em situações cotidianas. Espera-se que eles respondam que, por apresentar comportamento anômalo, ao ser submetida ao congelamento, a água presente no líquido se expandirá. Caso o recipiente esteja completamente preenchido, o aumento de volume da água causará o rompimento do recipiente com extravasamento de parte do líquido.

Página 191

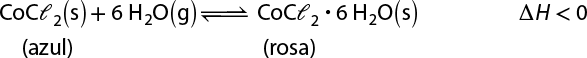

Transformações químicas

Confira as fotografias a seguir.

A.

B.

18. A matéria que compõe o objeto em questão sofreu mudança em sua composição? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que eles respondam que parte da matéria do objeto alterou sua constituição, passando de ferro para ferro enferrujado, ou seja, oxidado.

A matéria pode sofrer transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Nesse tipo de transformação, ocorre alteração da composição da matéria. Nesse caso, o balde apresentado na fotografia A, composto de ferro abre parênteses F e fecha parênteses, sofreu oxidação, resultando no exposto na fotografia B. A formação do óxido de ferro(III) abre parênteses F e subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses se deve à ação do vapor de água e de gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses presentes na atmosfera.

A oxidação do ferro é constatada pela mudança na coloração do material. Por isso, dizemos que a mudança de cor é uma evidência de transformação química. Confira a seguir outras evidências.

Formação de gás: a formação de bolhas de gás é um indicativo importante de que uma reação química está acontecendo, pois pode representar a formação de uma nova substância na forma gasosa. Um comprimido efervescente, quando em contato com a água, forma novas substâncias, como o gás dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses, liberado em bolhas.

Dica

Nem sempre a formação de bolhas significa que houve uma transformação na matéria. Ao aquecermos água no fogão, as bolhas formadas referem-se ao vapor de água recém-formado por meio de um processo físico.

Formação de precipitado: o precipitado é uma substância sólida imersa em uma mistura líquida ou gasosa. A formação de estalactites é resultado da precipitação de carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses.

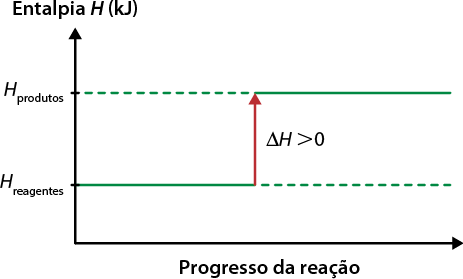

Mudança de temperatura: transformações químicas podem envolver trocas energéticas. Assim, quando a transformação libera energia, a temperatura aumenta; quando consome energia, diminui.

Liberação de luz: algumas reações químicas específicas liberam energia na forma de luz visível. As reações que acontecem no Sol, por exemplo, causam tanto o aumento de temperatura, provocando os raios solares que chegam à Terra, quanto a liberação de luz.

Astro (dimensão)

Sol: aproximadamente 1.390.000 quilômetros de diâmetro.

Uma evidência menos usual de transformação química é a liberação de odor, como ocorre em um alimento que apodreceu. Substâncias desconhecidas podem ser prejudiciais ao organismo, portanto não é recomendável inalá-las.

Página 192

LIGADO NO TEMA

A cerâmica das mulheres indígenas da etnia Baniwa

A riqueza cultural do Brasil é moldada por uma diversidade de povos, cada um contribuindo com conhecimentos, práticas e tradições que refletem nossa complexa história. Os Baniwa, habitantes do território indígena do Alto Rio Negro, no Amazonas, exemplificam essa riqueza cultural por meio de sua produção de cerâmicas. Essa prática ancestral é um dos muitos exemplos de como a etnociência — o conhecimento tradicional aplicado de maneira prática e científica — permeia a vida cotidiana e cultural dos povos indígenas.

A produção de cerâmicas pelos Baniwa é um processo que vai além da simples criação de utensílios. Enraizado em um sistema cultural ancestral, é realizado exclusivamente por mulheres, que transmitem esse saber de geração em geração. Essas cerâmicas desempenham um papel crucial em cerimônias e rituais, sendo utilizadas para servir alimentos e bebidas durante esses importantes eventos. A produção não é apenas manual, mas também carregada de significado simbólico e espiritual.

Uma das características marcantes dessas cerâmicas é sua decoração com padrões gráficos em tonalidades vermelho-alaranjadas, muitas vezes inspirados na natureza — representando, por exemplo, a pegada de um pássaro ou o movimento das águas. Esses padrões são desenhados inicialmente com uma coloração amarelada e, após o processo de queima, transformam-se na vibrante cor vermelho-alaranjada que as distingue. Esse processo de mudança de cor é um exemplo de como a Química se manifesta na prática cultural.

O fenômeno por trás dessa mudança de cor está ligado à oxidação dos minerais ferrosos presentes no pigmento utilizado. Durante a queima, a alta temperatura provoca a oxidação do ferro, conferindo à coloração original uma tonalidade avermelhada. Esse processo químico não é apenas uma curiosidade, mas um testemunho do conhecimento empírico acumulado pelos Baniwa ao longo de gerações. Eles compreendem e aplicam esses conhecimentos de forma prática, integrando ciência e cultura em seu cotidiano.

Além da transformação dos pigmentos, o processo de moldagem da argila é outro exemplo de transformação. A argila, em seu estado natural, é moldada e manipulada pelas artesãs baniwas para criar formas específicas, secando-as e queimando-as para promover resistência e durabilidade. Esse processo envolve mudanças na estrutura física da argila, que se torna cerâmica por meio de técnicas tradicionais de queima.

A Química e a Arte se entrelaçam nas ações das artesãs baniwas de maneira profunda e harmoniosa, pois, ao moldar a argila e aplicar padrões gráficos, elas não apenas criam objetos esteticamente belos, mas também manipulam materiais e processos naturais de forma intencional e precisa. Esse entendimento das interações entre materiais e técnicas artísticas pode ser expandido para outros contextos, como o design de produtos, a conservação de obras de arte e o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. Nesse sentido, ciência e criatividade colaboram para soluções inovadoras e culturalmente enriquecedoras.

a ) No texto foi descrito algum processo que envolve uma transformação química?

b ) Houve alguma transformação física mencionada no texto?

c ) Como a ciência está integrada às práticas culturais descritas no texto?

Respostas nas Orientações para o professor.

Página 193

ATIVIDADES

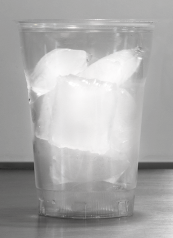

1. Alguns cubos de gelo foram retirados da forma em que estavam em um congelador e depositados em um prato, exposto diretamente à luz solar por 5 horas. Analise o antes e depois.

A.

B.

a ) O que você pode dizer a respeito da energia da matéria que sofreu transformação ao longo do experimento e da forma como ela interferiu no resultado obtido? Explique sua resposta.

b ) O que provavelmente ocorrerá após a etapa B se a matéria continuar exposta à luz solar diretamente?

c ) O que você pode afirmar a respeito da temperatura da matéria durante o experimento? Explique sua resposta.

d ) De que maneira essa situação pode ser relacionada à ciclagem da matéria?

2. Se os líquidos apresentados nas situações a seguir continuarem recebendo energia térmica à pressão constante, que tipo de vaporização sofrerão? Justifique sua resposta.

A.

B.

3. Uma jovem expirou próximo à superfície de um espelho. Confira a seguir.

Por que o espelho ficou embaçado?

4. Confira as situações mostradas nas fotografias a seguir.

A.

B.

a ) A transformação da matéria que ocorre na situação A é semelhante à da situação B? Justifique sua resposta.

b ) Qual foi o agente causador da transformação nas situações apresentadas?

5. Uma fórmula simplificada que possibilita calcular a temperatura de ebulição da água em função da altitude do local é dada por: T abre parênteses grau Celsius fecha parênteses é igual a 100 menos 3 vírgula 24 vezes 'h', em que 'h' é a altitude, em quilômetro.

a ) Com base nos dados do quadro a seguir, identifique, aproximadamente, a temperatura de ebulição da água em cada localidade.

| Local | Altitude em relação ao nível do mar | Pressão atmosférica média |

|---|---|---|

|

Mar Morto (Oriente Médio) |

menos 430 metros |

795 milímetros Hg |

|

Rio de Janeiro |

0 metro |

760 milímetros Hg |

|

Brasília |

1.100 metros |

650 milímetros Hg |

|

La Paz (Bolívia) |

3.600 metros |

500 milímetros Hg |

|

Monte Everest (Ásia) |

8.850 metros |

240 milímetros Hg |

b ) Qual é a temperatura de ebulição da água no município onde você vive?

Respostas das questões 1 a 5 nas Orientações para o professor.

6. Ao abrir uma lata de bebida gaseificada, pode acontecer a saída de um jato de líquido efervescente. Explique os principais tipos de transformações que ocorrem na bebida nesse processo, os fatores que influenciam tais transformações, a relação entre as propriedades dos gases dissolvidos e os fenômenos identificados, além dos cuidados necessários ao abrir uma lata de bebida gaseificada.

Resposta: Ao abrir uma lata de refrigerante, a pressão interna diminui, fazendo o gás carbônico dissolvido no líquido escapar em forma de bolhas, causando a efervescência. Isso acontece porque o gás carbônico sai do líquido quando a pressão cai. Entre os cuidados, deve-se aguardar caso a lata tenha sido agitada e abrir lentamente se ela estiver quente.

Página 194

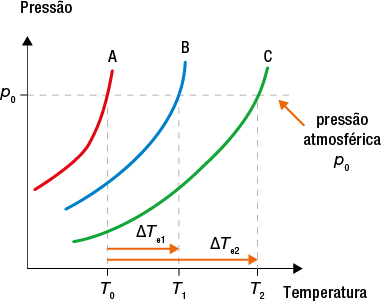

7. O diagrama a seguir se refere a três líquidos.

Diagrama da pressão versus temperatura dos líquidos A, B e C

Fonte de pesquisa: KOTZ, John C. et al. Química geral e reações químicas. Tradução: Noveritis do Brasil. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. v. 1. p. 518.

a ) Qual desses líquidos é o mais volátil? Justifique sua resposta.

Resposta: O mais volátil é o líquido A, pois a uma dada temperatura apresenta a maior pressão de vapor.

b ) Quais seriam suas temperaturas de ebulição no topo de uma montanha onde a pressão externa é 400 milímetros Hg?

Resposta: Líquido A é aproximadamente igual a 41 graus Celsius; Líquido B é aproximadamente igual a 61 graus Celsius; e Líquido C é aproximadamente igual a 85 graus Celsius.

8. Um diagrama de fases representa as regiões de estabilidade das diferentes fases (sólida, líquida e gasosa) de uma substância pura em função de variáveis, como temperatura e pressão. Considere o diagrama de fases do dióxido de carbono CO subscrito 2 mostrado a seguir.

Diagrama de fases do C O subscrito 2

Fonte de pesquisa: ZUMDAHL, Steven S.; ZUMDAHL, Susan S.; DECOSTE, Donald J. Chemistry. 20. ed. Boston: Cengage Learning, 2018. p. 425.

Com base no diagrama, qual das afirmativas a seguir está correta?

a ) O ponto triplo do CO subscrito 2 corresponde às condições em que as fases sólida, líquida e gasosa coexistem em equilíbrio.

b ) Acima da curva de sublimação/deposição, o CO subscrito 2 existe apenas na fase gasosa.

c ) Acima da curva de vaporização, o CO subscrito 2 existe apenas na fase líquida.

d ) Ao longo da curva de fusão, a temperatura do CO subscrito 2 diminui com o aumento da pressão.

Resposta: Alternativa a.

9. Preencha em seu caderno um quadro similar ao representado a seguir, identificando a evidência que indica a ocorrência de uma reação química em cada exemplo apresentado.

| Situação | Evidência |

|---|---|

|

Amadurecimento de frutas |

|

|

Formação de estalactite |

|

|

Queima de papel |

|

|

Mistura de vinagre e bicarbonato de sódio |

Possíveis respostas: Amadurecimento de frutas: mudança de cor, odor e textura. Formação de estalactite: formação de precipitado. Queima de papel: liberação de calor e fumaça. Mistura de vinagre e bicarbonato de sódio: formação de bolhas (liberação de gás).

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

9. Identifique e escreva no caderno uma evidência que indica a ocorrência de uma reação química nas situações a seguir.

- Amadurecimento de frutas.

- Formação de estalactite.

- Queima de papel.

- Mistura de vinagre e bicarbonato de sódio.

Possíveis respostas: Amadurecimento de frutas: mudança de cor, odor e textura. Formação de estalactite: formação de precipitado. Queima de papel: liberação de calor e fumaça. Mistura de vinagre e bicarbonato de sódio: formação de bolhas (liberação de gás).

10. Durante um inverno rigoroso, o Lago Baikal, na Rússia, tem a superfície congelada, enquanto a água abaixo dela permanece líquida. Essa situação é um exemplo do comportamento anômalo da água. Considerando esse fenômeno, responda às questões a seguir.

a ) Por que o gelo é formado na superfície do Lago Baikal e como isso beneficia a vida aquática durante o inverno?

b ) Se a água não tivesse esse comportamento anômalo, quais seriam as possíveis consequências para os ecossistemas aquáticos? Explique sua resposta.

Respostas nas Orientações para o professor.

Página 195

Leis ponderais

Conservação da matéria

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Você provavelmente já ouviu essa afirmativa, mas sabe o que ela significa? Antes de explorarmos melhor essas informações, considere o experimento a seguir.

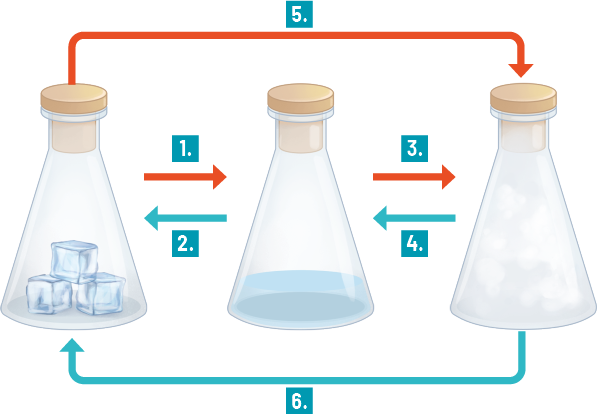

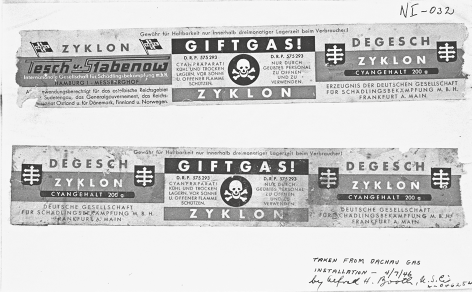

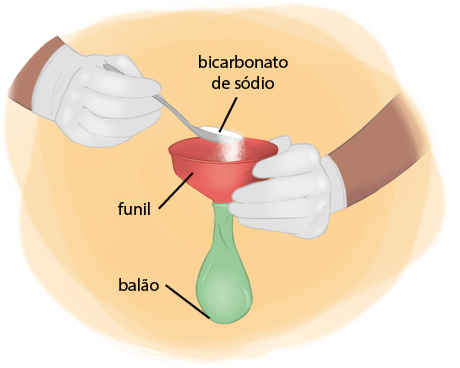

A. Um erlenmeyer contendo uma pequena quantidade de água é acoplado a um balão de borracha, semelhante aos usados em festas. Dentro desse balão, há uma pastilha de hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio abre parênteses N a H C O subscrito 3 fecha parênteses, similar ao medicamento utilizado para combater a acidez do estômago. O sistema montado foi colocado sobre uma balança comum, que registra a massa de 208 gramas.

19. O valor de 208 gramas se refere à massa de quais materiais?

Resposta: Esse valor se refere à soma das massas do erlenmeyer, do balão de borracha, da água e da pastilha de hidrogenocarbonato de sódio.

B. A pastilha de hidrogenocarbonato de sódio, no interior do balão de borracha, é despejada na água. Imediatamente, identificam-se a formação de bolhas na água e a liberação de um gás esbranquiçado. Também é possível notar que o balão de borracha começa a inflar.

A formação de bolhas e de gás evidencia uma reação química, que pode ser representada por:

N a H C O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima N a O H abre parênteses a q fecha parênteses mais C O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses

20. O valor de 208 gramas, registrado pela balança após a etapa B, refere-se à massa de quais materiais?

Resposta: Esse valor se refere à soma das massas do erlenmeyer, do balão de borracha, da água, do N a O H abre parênteses a q fecha parênteses e do C O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses.

Como você pôde notar no experimento, a massa do sistema se manteve, mesmo após a reação química. Isso foi possível porque não houve entrada nem saída de substâncias. Nesse sentido, o gás dióxido de carbono foi impedido, pelo balão de borracha, de escapar do sistema.

21. Você acha que a massa do sistema teria se mantido, após a etapa B, caso não houvesse o balão de borracha? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que não, pois o dióxido de carbono teria sido perdido para o ambiente, reduzindo a massa do sistema.

22. Como os resultados do experimento apresentado podem ser associados à frase inicial "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."?

Resposta: Espera-se que os estudantes reconheçam que na etapa B ocorreram transformações da matéria, como do N a H C O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses sendo transformado em N a O H abre parênteses a q fecha parênteses e C O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses. Nesse sentido, seus átomos não foram perdidos ou criados, mas rearranjados para se transformar em outros componentes. Como resultado, a massa total do sistema se manteve.

A constatação de que nada pode ser criado ou perdido, e sim transformado, pode parecer óbvia atualmente, mas já foi tema de muitos questionamentos e teorias na Antiguidade, tendo íntima relação com o que se entendia por matéria. A seguir, vamos começar a explorar esse assunto com base na substância água.

Página 196

A água sempre foi assunto de grande interesse para os químicos. Sua abundância na natureza, os diferentes estados de agregação que pode apresentar no ambiente e sua importância para os seres vivos deram à água papel de destaque nos estudos primordiais da Química, mesmo antes de serem desenvolvidos os estudos sobre os elementos químicos, átomos ou substâncias.

O filósofo grego Tales de Mileto (cerca de 624 a.C.-556 a.C.) denominou a água como "elemento primordial". Posteriormente, os também filósofos gregos Empédocles (490 a.C.-430 a.C.) e Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) criaram a teoria dos quatro elementos, segundo a qual toda a matéria era formada por combinações de água, fogo, terra e ar. Com o passar dos séculos, a teoria dos quatro elementos foi se modificando, mas a água sempre tomou posição de destaque sem perder o status de elemento primordial. Acreditava-se, no entanto, que a água é uma entidade indivisível.

Apenas após a metade do século XVIII, com a contribuição de diversos cientistas, em especial do químico francês Henry Cavendish (1731-1810), cientista que fundamentou a descoberta do hidrogênio, foi proposto que a água é formada pelos elementos químicos hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses e oxigênio abre parênteses O fecha parênteses. Posteriormente, com os experimentos dos químicos franceses Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) e Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) e do químico inglês John Dalton (1766-1844), descobriu-se a composição exata da água: dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.

A reação de síntese da água é uma das principais reações químicas envolvidas na formulação da composição dela. Veja a seguir a equação química dessa reação.

expressão com detalhe abaixo, início da expressão, 2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses, início do detalhe abaixo, reagentes, fim do detalhe abaixo seta para a direita expressão com detalhe abaixo, início da expressão, 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses, início do detalhe abaixo, produto, fim do detalhe abaixo

Segundo essa equação, que representa a síntese da água, duas moléculas de gás hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 fecha parênteses e uma molécula de gás oxigênio reagem entre si, formando duas moléculas de água. Perceba que a quantidade de átomos de hidrogênio e de oxigênio é igual entre os reagentes e os produtos. A isso chamamos de lei da conservação das massas, ou primeira lei ponderal, proposta por Lavoisier em 1773. Confira a seguir a equação de síntese da água, agora envolvendo uma quantidade de massa das substâncias.

2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 4 gramas mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 32 gramas seta para a direita 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses 36 gramas

Nessa equação, 4 gramas de H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses reagiram com 32 gramas de O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses, formando 36 gramas de H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses. Ou seja, 36 gramas de reagentes se transformaram em 36 gramas de produtos, seguindo a lei de conservação das massas.

Outra característica importante de reações químicas é que sempre há uma proporcionalidade entre as massas de reagentes e de produtos. Confira a seguir.

2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 4 gramas 8 gramas mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 32 gramas 64 gramas seta para a direita 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses 36 gramas 72 gramas

Quando o dobro de massa de gás hidrogênio e o dobro de massa de gás oxigênio são utilizados, obtemos o dobro de massa de água. A essa característica dá-se o nome de lei das proporções constantes, ou segunda lei ponderal, formulada pelo químico francês Joseph Louis Proust (1754-1826) em 1794.

Vamos estudar as leis ponderais mais detalhadamente a seguir.

Página 197

Primeira lei ponderal: lei da conservação das massas

Os trabalhos de Antoine Lavoisier foram pioneiros para definir a Química como uma ciência quantitativa, ou seja, que trabalha com quantidades numéricas.

Uma característica importante dos trabalhos de Lavoisier diz respeito à sua constituição em sistemas fechados. Nesse tipo de sistema, depois de misturados os reagentes, nenhuma matéria entra e nenhuma matéria sai dele, como é o caso de um balão de vidro hermeticamente fechado e do sistema apresentado na página 195. Assim, Lavoisier tinha a certeza de que qualquer alteração que viesse a acontecer em seus experimentos químicos deveria ser resultante do próprio sistema, incluindo uma possível mudança de massa e liberação de gases.

A atenção especial de Lavoisier no campo da Química se voltou aos seus aspectos ponderais, ou seja, relativos à massa de reagentes e de produtos. Sua constatação mais conhecida é a de que a massa das substâncias dentro de um sistema fechado é a mesma antes e depois de uma reação química. Isso também pode ser identificado na reação de combustão do carbono abre parênteses C fecha parênteses.

C abre parênteses s fecha parênteses 6 gramas mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 16 gramas seta para a direita C O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 22 gramas

23. O resultado do experimento de combustão do carbono teria se mantido caso ele tivesse sido realizado em um sistema aberto? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que não, pois, em um sistema aberto, não seria conhecida a massa do gás oxigênio usada como reagente e o dióxido de carbono formado seria perdido para a atmosfera.

Com base em sua descoberta, Lavoisier enunciou a lei da conservação das massas, posteriormente conhecida como primeira lei ponderal. De acordo com essa lei, em uma reação química em recipiente fechado a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos.

Essa lei também ficou conhecida pela afirmação "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Do ponto de vista das mudanças físicas e químicas, a lei de Lavoisier é válida, pois durante essas transformações, nenhum átomo é criado ou destruído, uma vez que se reorganizam, formando substâncias diferentes. Essa conclusão, na época, pôs fim às ideias dos alquimistas sobre a transmutação dos metais, por exemplo.

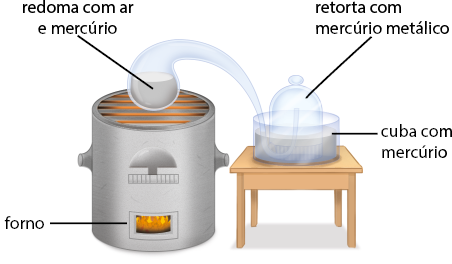

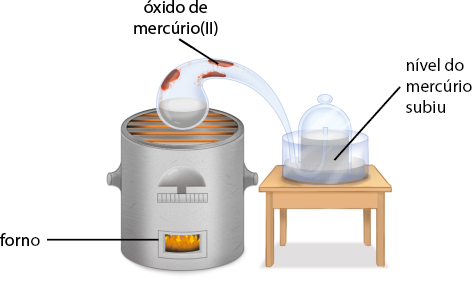

Outra experiência importante realizada por Lavoisier foi o aquecimento do mercúrio abre parênteses H g fecha parênteses em um sistema fechado durante 12 dias, conforme representado a seguir.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

A.

A. Em uma retorta✚ com tubo longo e recurvado foi colocado mercúrio metálico, de maneira que a ponta dela alcançava uma redoma de ar feita sobre uma cuba de vidro, na qual também havia mercúrio. A retorta foi, então, aquecida pelo calor de um forno.

B.

B. Com o passar do tempo, notou-se a formação de um pó vermelho nas paredes da retorta, além da redução do volume de ar contido na redoma em cerca de 20%.

- Retorta:

- vaso de gargalo estreito e curvo.↰

Página 198

A reação ocorrida no interior da retorta correspondeu à oxidação do mercúrio, formando óxido de mercúrio(II) abre parênteses H g O fecha parênteses. Confira a seguir a equação dessa reação.

2 H g abre parênteses l fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 H g O abre parênteses s fecha parênteses

Segunda lei ponderal: lei das proporções constantes

Confira a seguir a equação da reação química que representa a decomposição da água.

2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses 36 gramas mais 2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 4 gramas seta para a direita O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 32 gramas

Note que essa reação é o inverso da que vimos anteriormente para a síntese da água. Nela, a água é o reagente e os gases hidrogênio e oxigênio são os produtos. Perceba que, de acordo com a primeira lei ponderal, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Confira agora o que aconteceria se fossem usadas outras massas de água como reagente.

| 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses | seta para a direita | 2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses | mais | O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses | Proporção |

|---|---|---|---|---|---|

|

Massa de água |

seta para a direita |

Massa de hidrogênio |

mais |

Massa de oxigênio |

início de fração, numerador: massa de oxigênio, denominador: massa de hidrogênio, fim de fração |

|

36 gramas |

seta para a direita |

4 gramas |

mais |

32 gramas |

início de fração, numerador: 32 gramas, denominador: 4 gramas, fim de fração é igual a 8 |

|

9 gramas |

seta para a direita |

1 grama |

mais |

8 gramas |

início de fração, numerador: 8 gramas, denominador: 1 grama, fim de fração é igual a 8 |

|

18 gramas |

seta para a direita |

2 gramas |

mais |

16 gramas |

início de fração, numerador: 16 gramas, denominador: 2 gramas, fim de fração é igual a 8 |

|

900 quilogramas |

seta para a direita |

100 quilogramas |

mais |

800 quilogramas |

início de fração, numerador: 800 quilogramas , denominador: 100 quilogramas , fim de fração é igual a 8 |

Independentemente da massa de água utilizada como reagente da reação química, a proporção de quantidade de massa entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio produzidos é a mesma: 8 para 1, respectivamente.

Agora, analise novamente a equação da reação de síntese de água e as massas apresentadas.

2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 8 gramas mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 32 gramas seta para a direita 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses 36 gramas

Essa reação parece não seguir a lei da conservação das massas. Isso porque a proporção entre gás hidrogênio e gás oxigênio não está correta, pois, em vez de termos oito vezes a massa de oxigênio, temos apenas quatro. Nesse caso, dizemos que o gás hidrogênio está em excesso na reação química ou que o gás oxigênio está em falta. Perceba a seguir o que aconteceria se fossem utilizados 64 gramas de gás oxigênio.

2 H subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 8 gramas mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses 64 gramas seta para a direita 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses 72 gramas

Para a produção de determinado produto, precisamos de uma proporção fixa entre os reagentes, de maneira que o excesso de um ou de outro reagente não altere a quantidade de produto formado, pois o excedente não participa da reação. Essa observação entre a proporção dos reagentes para a formação de produtos foi evidenciada pela primeira vez pelo químico francês Joseph Louis Proust e ficou conhecida como lei das proporções constantes, ou simplesmente lei de Proust.

Após vários experimentos e comparações entre os valores das massas de cada substância participante das reações, Proust constatou que havia proporção constante entre suas massas. Em 1794, formulou essa lei, que posteriormente ficou conhecida como segunda lei ponderal, cujo enunciado pode ser expresso por: determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa.

Página 199

ATIVIDADES

1. Na reação entre carvão e gás oxigênio, ocorre a formação de dióxido de carbono. Os dados experimentais dessa reação estão no quadro a seguir. Considere que em nenhum dos experimentos houve reagente em excesso.

| Experimento | Carvão | Gás oxigênio | Dióxido de carbono |

|---|---|---|---|

|

A |

12 gramas |

32 gramas |

X |

|

B |

Y |

Z |

88 gramas |

Determine os valores de X, Y e Z.

Resposta: X é igual a 44 gramas; Y é igual a 24 gramas; Z é igual a 64 gramas. Resolução nas Orientações para o professor.

2. Em uma indústria química, fabrica-se ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses com um minério chamado pirita, composto de sulfeto de ferro abre parênteses F e S subscrito 2 fecha parênteses, cujo processo tem várias reações químicas envolvidas, como as apresentadas a seguir.

4 F e S subscrito 2 abre parênteses s fecha parênteses mais 11 O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 F e subscrito 2 O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses mais 8 SO subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses

2 S O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 S O subscrito 3 abre parênteses g fecha parênteses

S O subscrito 3 abre parênteses g fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita H subscrito 2 S O subscrito 4 abre parênteses l fecha parênteses

Analisando essas reações, identifique a afirmativa correta.

a ) Apenas a conservação de massas deve ser considerada, pois, como há várias reações químicas, não existe mais proporcionalidade.

b ) Apenas a lei de proporções constantes deve ser considerada, pois o dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses da primeira reação é destruído na segunda reação.

c ) Todas as leis ponderais devem ser consideradas nesse processo, até que o ácido sulfúrico produzido seja proporcional à massa de F e S subscrito 2 utilizada no início do processo.

d ) Leis ponderais não se aplicam a essa situação, pois envolvem misturas de duas fases.

e ) Se esse processo fosse realizado em um laboratório em escala menor, não funcionaria da mesma forma, pois não teria mais proporção.

Resposta: Alternativa c.

3. Um experimento envolve a combustão de um pedaço de palha de aço em um recipiente parcialmente fechado, totalizando 5 gramas. Após a combustão, o peso total dos produtos formados é de 5 vírgula 5 gramas. O que isso indica sobre a lei da conservação da massa? Explique sua resposta.

Resposta: O experimento sugere que houve um acréscimo de massa por conta da reação entre o ferro metálico abre parênteses F e abre parênteses s fecha parênteses fecha parênteses e o gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses fecha parênteses, que produziu óxido de ferro(II) abre parênteses F e O abre parênteses s fecha parênteses fecha parênteses.

4. Considere a formação do dióxido de nitrogênio abre parênteses N O subscrito 2 fecha parênteses a partir do nitrogênio e do oxigênio. Durante um experimento, foi identificado que 14 gramas de nitrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio para formar dióxido de nitrogênio. Com base nessa afirmação, responda às questões a seguir.

a ) Calcule a razão em massa entre o oxigênio e o nitrogênio na formação do dióxido de nitrogênio.

Resposta: Razão 16 dois-pontos por 7.

b ) Se em outro experimento forem utilizados 28 gramas de nitrogênio e 64 gramas de oxigênio, haverá excesso ou falta de algum reagente?

Resposta: Não, pois a massa de ambos os reagentes foi dobrada na proporção em que reagem.

5. Com o intuito de verificar na prática a lei da conservação das massas de Lavoisier, um técnico em química realizou o procedimento a seguir.

I ) Colocou simultaneamente sobre uma balança de precisão dois recipientes abertos, um com solução de ácido clorídrico abre parênteses H C l fecha parênteses e o outro com carbonato de potássio abre parênteses K subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses sólido. Nessa etapa, foi registrada a massa total de 200 gramas.

II ) O técnico despejou o carbonato de potássio na solução de ácido clorídrico e manteve os dois recipientes abertos, um com a solução final e o outro vazio, sobre a balança. Nessa etapa, foi registrada a massa total de 190 gramas.

a ) A investigação possibilitou verificar a lei de conservação das massas, de Lavoisier? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que não, pois diferentemente do afirmado por essa lei, a soma da massa dos reagentes não foi igual à massa dos produtos.

b ) Caso sua resposta ao item a tenha sido negativa, o que o técnico poderia alterar em seu experimento para que fosse possível verificar a lei de conservação das massas? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que seria necessário manter os recipientes fechados para que nenhuma matéria fosse perdida para o ambiente.

Página 200

CAPÍTULO11

Soluções e propriedades coligativas

Em praticamente sua totalidade, os sistemas químicos encontrados na natureza são formados por misturas. E parte considerável dos materiais de nosso cotidiano está na forma de soluções.

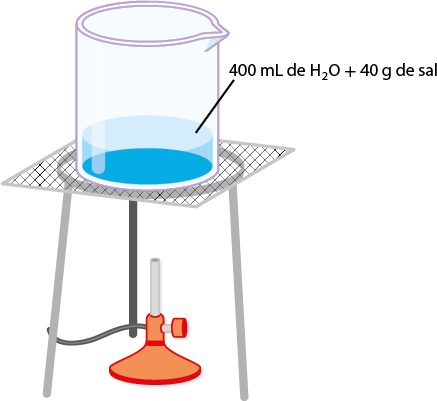

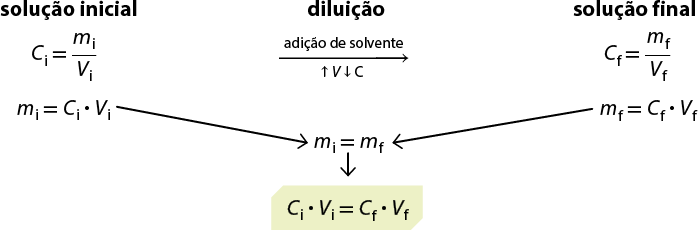

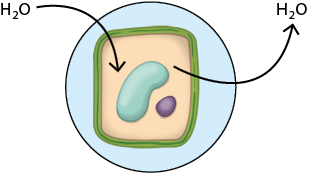

As proporções estabelecidas entre as quantidades de soluto e de solvente são aspectos quantitativos das soluções, ou seja, envolvem quantificação de grandezas como massa, números de mol e volume.

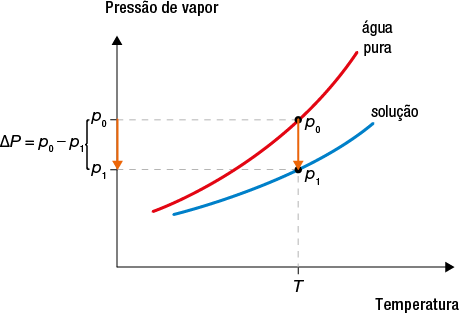

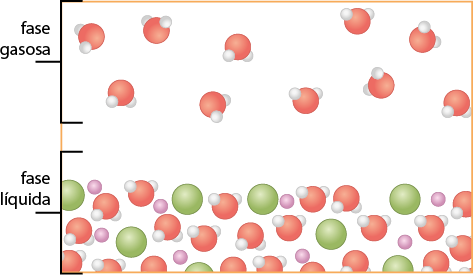

A presença de soluto em um solvente também forma uma mistura com propriedades diferentes das que ele apresentava quando puro. A água do mar, por exemplo, pode ser considerada uma solução de cloreto de sódio abre parênteses N a C l fecha parênteses dissolvido em água, e a presença do sal altera a temperatura de ebulição da água, aumentando-a.

Neste capítulo, vamos estudar como as concentrações das soluções podem ser expressas e quais são as diferenças de propriedades entre uma solução e a substância pura.

Concentrações de soluções

As duas fotografias a seguir mostram xícaras de café que têm diferentes quantidades de solvente (também chamado de dispersante, é a substância em maior quantidade a compor a solução) e de concentrações, mas ambas as bebidas foram preparadas inicialmente com a mesma quantidade de solvente, o mesmo tipo de pó de café (disperso) e a mesma temperatura.

1. Qual dos dois cafés é o mais concentrado? Justifique sua resposta.

Resposta: O café mais concentrado é o mais escuro (B), pois ele tem mais quantidade de soluto no solvente.

2. O que pode ser feito para igualar as concentrações desses dois cafés?

Resposta: É possível acrescentar água ao café mais concentrado para diluí-lo até atingir a concentração do outro café. Também é possível aquecer o café A a fim de fazê-lo perder solvente para aumentar sua concentração e atingir a concentração do café B. Outra possibilidade é misturar os dois em um recipiente e depois recolocá-los nas xícaras.

Em laboratório, a preparação de uma solução é feita pela dissolução de determinada massa de uma substância em certo volume de solvente apropriado. A massa da substância a ser usada depende da concentração e do volume da solução que se deseja preparar.

Como a solução é preparada com base em dados previamente calculados (quantidades de soluto/solvente/solução), significa que já conhecemos a sua concentração. Em Química, o termo concentração se refere às quantidades de soluto na solução, ou seja, às relações entre soluto e solvente.

Com uma solução concentrada, pode-se preparar outra solução adicionando solvente. Nesse caso, faz-se uma diluição de solução. Também é possível misturar soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, porém com concentrações diferentes, a fim de obter uma solução com concentração (intermediária) desejada.

Dica

Para fazer referência a qualquer aspecto do soluto de uma solução, usaremos, em subscrito, o índice 1; para o solvente, colocaremos, em subscrito, o índice 2; e para a solução não será usado índice subscrito.

Página 201

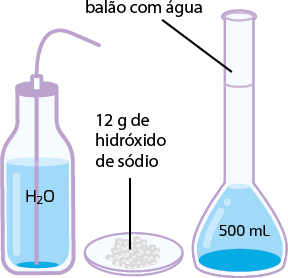

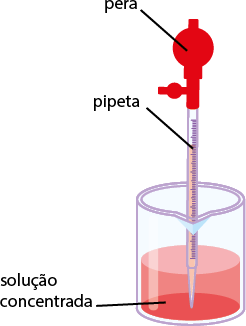

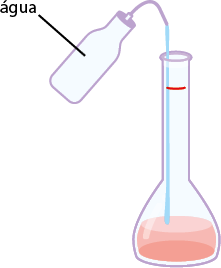

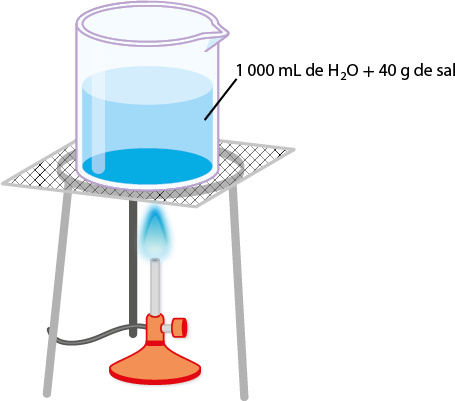

Como se deve preparar uma solução com soluto sólido

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

O esquema a seguir apresenta o preparo de soluções líquidas a partir de dispersos sólidos.

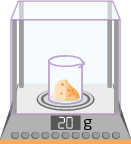

1º. Meça a massa do soluto em uma balança, usando um béquer.

2º. Coloque água no béquer com o soluto e, utilizando um bastão de vidro, misture-o até a sua dissolução total. Se durante o processo de dissolução ocorrer variação na temperatura da mistura, espere atingir a temperatura ambiente antes de passar para o balão, pois a temperatura afeta a precisão da medida.

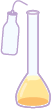

3º. Passe o conteúdo da mistura do béquer para um balão volumétrico de capacidade adequada. Para isso, acople um funil de vidro (conforme ilustração) para verter a mistura.

4º. Usando uma pisseta, adicione água aos poucos e coloque a mistura no balão até retirar todo o resquício da mistura do béquer.

5º. Adicione mais água ao balão volumétrico até a medida de aferição, que é o traço ou menisco presente no balão.

6º. Feche o balão volumétrico e agite.

Vamos agora estabelecer algumas correlações envolvendo as quantidades de soluto, de solvente e de solução.

Concentração em massa abre parênteses C fecha parênteses

Para preparar um café instantâneo mais concentrado, é preciso aumentar a proporção de pó de café em relação à água utilizada. Nesse caso, a concentração pode ser facilmente determinada em massa.

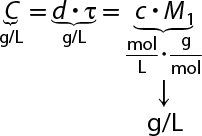

A concentração em massa (ou concentração comum) expressa a relação entre a massa do soluto 'm' subscrito 1 e o volume da solução V. Essa concentração de solução pode ser expressa da seguinte forma:

'C' é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito 1, denominador: V, fim de fração (pode ser expressa em: grama por decímetro cúbico, grama por litro, grama por mililitro etc.)

em que:

- 'm' subscrito 1 é a massa do soluto;

- V é o volume da solução.

3. Na preparação do café, qual é o soluto e qual é o solvente?

Resposta: O soluto é o pó de café, pois será disperso no dispersante; e o solvente é a água, pois está em maior quantidade.

Página 202

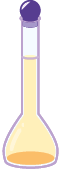

Por exemplo, em uma solução foram dissolvidos 5 gramas de permanganato de potássio em 200 centímetros cúbicos de água. É possível determinar a concentração comum dessa solução em grama por litro usando as seguintes relações de volume:

1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, e 1 mililitro é igual a 0 vírgula 1 litro.

Logo, 200 centímetros cúbicos (volume) equivalem a 200 mililitros, então 0 vírgula 2 litro., tem-se:

'C' é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito 1, denominador: V, fim de fração implica em 'C' é igual a início de fração, numerador: 5 gramas, denominador: 0 vírgula 2 litro, fim de fração portanto 'C' é igual a 25 gramas por litro de K M n O subscrito 4

Portanto, a concentração comum, ou concentração em massa, da solução de K M n O subscrito 4 é 'C' é igual a 25 gramas por litro. Isso significa que em cada litro dessa solução há 25 gramas do sal dissolvidos.

Analise como resolver usando regra de três se há 5 gramas de soluto em 0 vírgula 2 litro de solução.

Logo, a concentração comum dessa solução é 25 gramas por litro.

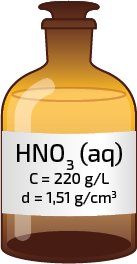

Densidade

Você já viu o equipamento apresentado na fotografia nas bombas de postos de combustíveis?

Esse equipamento é um densímetro, que nesse caso serve para medir a densidade da mistura que forma o combustível.

Como visto anteriormente, a densidade d de uma substância ou material expressa a relação entre massa 'm' e volume V da substância do material e pode ser expressa em: grama por metro cúbico, grama por mililitro, grama por litro etc. Contudo, não se deve confundir concentração em massa com densidade da solução.

Toda matéria, seja ela uma substância simples, seja uma mistura, tem densidade, pois apresenta massa e volume independentemente de seu estado físico.

Porcentagem em massa de soluto abre parênteses por cento m barra m fecha parênteses

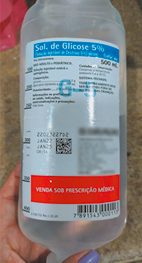

Na embalagem do soro fisiológico, há uma informação em porcentagem do cloreto de sódio, que é a porcentagem em massa de soluto.

Essa porcentagem expressa a massa de soluto 'm' subscrito 1 em 100 gramas de solução. Esse tipo de concentração de solução é muito utilizado em indústrias químicas e farmacêuticas. No caso do soro fisiológico, em 100 gramas da solução há 0 vírgula 9 grama de cloreto de sódio.

A porcentagem em massa de soluto pode ser expressa da seguinte forma:

por cento 'm' barra 'm' é igual a 100 vezes início de fração, numerador: 'm' subscrito 1, denominador: 'm' subscrito 1 mais 'm' subscrito 2, fim de fração portanto por cento 'm' barra 'm' é igual a 100 vezes início de fração, numerador: 'm' subscrito 1, denominador: 'm', fim de fração abre parênteses por cento fecha parênteses

em que:

- 'm' subscrito 1 é a massa do soluto;

- 'm' subscrito 2 é a massa do solvente;

- 'm' é a massa da solução abre parênteses 'm' é igual a 'm' subscrito 1 mais 'm' subscrito 2 fecha parênteses.

Página 203

A concentração de solução expressa em por cento 'm' barra 'm' é adimensional, ou seja, sem unidades de grandezas.

Dica

O valor da porcentagem em massa de soluto é maior do que zero e inferior a 100%. Assim, o intervalo a ser considerado é: 0 por cento é menor do que por cento 'm' barra 'm' é menor do que 100 por cento.

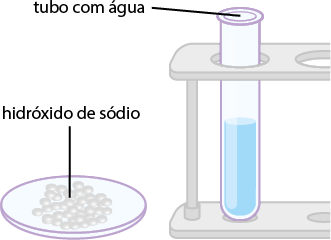

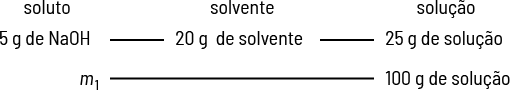

Podemos calcular a porcentagem em massa de soluto de uma solução. Por exemplo, uma solução é preparada pela dissolução de 5 gramas de hidróxido de sódio abre parênteses N a O H fecha parênteses em 20 gramas de água. Qual é a porcentagem em massa de soluto nessa solução?

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Sabemos que:

- soluto é o hidróxido de sódio em quantidade de 5 gramas, assim 'm' subscrito 1 é igual a 5 gramas;

- solvente é a água, assim 'm' subscrito 2 é igual a 20 gramas;

- logo, 'm' é igual a 25 gramas.

Portanto, substituindo os valores conhecidos na expressão da porcentagem em massa de soluto, tem-se: