Página 382

UNIDADE 6

AS SUBSTÂNCIAS E O MEIO AMBIENTE

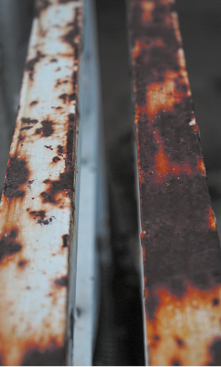

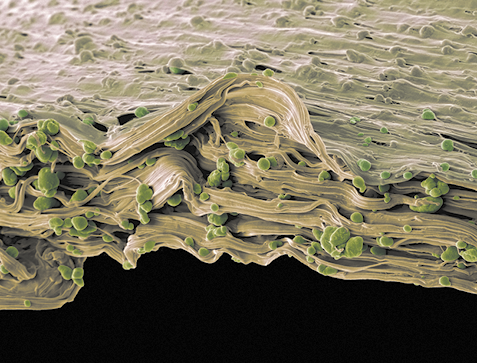

Os tubos apresentados na fotografia da próxima página são feitos de material metálico, contudo passaram por um equipamento para receber uma camada de material polimérico em sua superfície. Esse tipo de medida tem o objetivo de proteger o tubo metálico do ambiente em que ficará exposto: ao ar livre, sob o solo ou embaixo da água. Nesses ambientes, é possível que o tubo fique sujeito ao contato com água e oxigênio, o que pode ocasionar o processo de corrosão. Caso ele seja feito de ferro e não tenha uma camada de proteção, esse processo pode ser percebido pelo aparecimento de um material de coloração escura e/ou alaranjada em sua superfície, que consiste na formação de óxido de ferro.

Diversos fatores podem influenciar a taxa de desenvolvimento do processo de corrosão, tais quais a quantidade de água e oxigênio no ambiente, a presença de outras substâncias, como ácidos e bases, além da área superficial do material. Por se tratar de um processo indesejável, uma das soluções para reduzir sua taxa de desenvolvimento, ou mesmo impedi-lo, consiste na diminuição de sua área superficial pela aplicação de uma camada protetora.

Esse fenômeno e a medida utilizada para impedi-lo retratam os temas que serão abordados nesta unidade. Nela, você vai estudar as características e aplicações dos materiais poliméricos, dos ácidos, bases, sais e óxidos, bem como conhecer alguns fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas.

a ) Você já identificou, em seu cotidiano, algum método parecido com a da fotografia para impedir ou diminuir o desenvolvimento de alguma reação química? Mencione um exemplo.

b ) Você considera importante conhecer a taxa com que as reações químicas se desenvolvem e os fatores que as influenciam? Explique sua resposta.

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- ácidos e bases de Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis;

- sais de Arrhenius;

- óxidos;

- taxa de desenvolvimento das reações químicas;

- fatores que influenciam a rapidez das reações químicas;

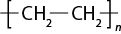

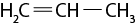

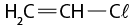

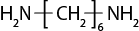

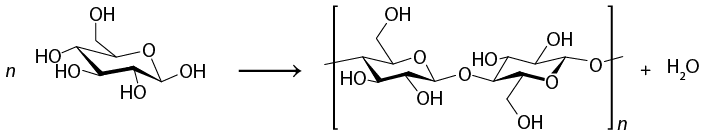

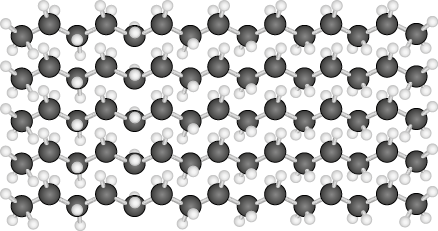

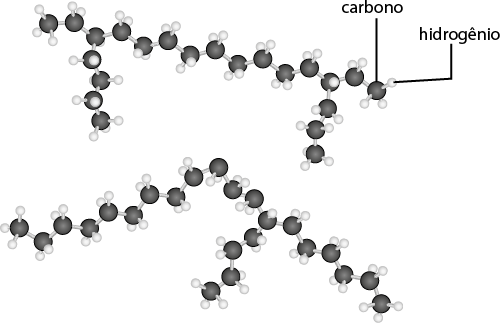

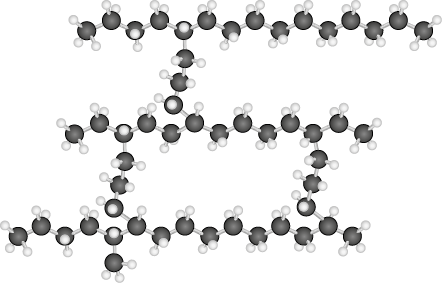

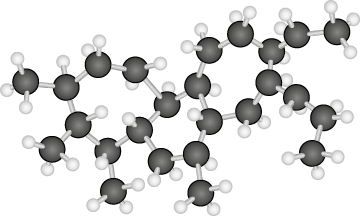

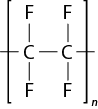

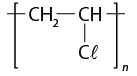

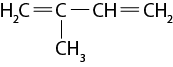

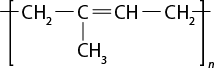

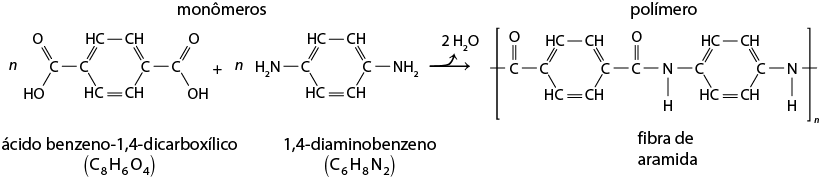

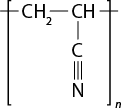

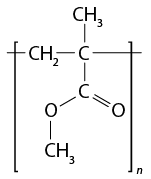

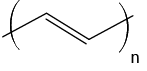

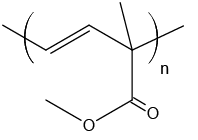

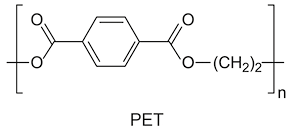

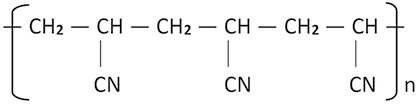

- polímeros naturais e sintéticos;

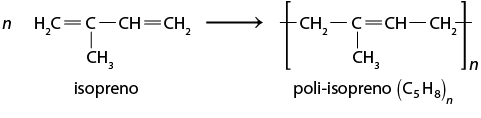

- reação de polimerização.

Página 383

Página 384

CAPÍTULO21

Ácidos, bases, sais e óxidos

Chuva ácida: causa, consequências e possíveis soluções

Confira as fotografias a seguir e responda às questões 1 e 2.

1. Como essas duas fotografias podem estar relacionadas entre si?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes relacionem as condições climáticas extremas irregulares e a chuva ácida com a poluição atmosférica.

2. Quais são as atitudes do ser humano que colaboram para causar os problemas mostrados nas fotografias?

Resposta pessoal. Os estudantes podem associar a poluição e a chuva ácida com a emissão de gases tóxicos na atmosfera por meio da combustão de combustíveis fósseis, pelo consumo de produtos industrializados etc.

O dióxido de carbono abre parênteses CO subscrito 2 fecha parênteses presente na atmosfera dissolve-se na água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses precipitada e, por se tratar de um óxido ácido, leva a chuva, a neblina ou a neve a ficar ácida. Mesmo em ambientes sem poluição, a água da chuva é levemente ácida, com p H por volta de 5,6. Entretanto, a queima de combustíveis fósseis de veículos, indústrias e usinas termelétricas aumenta a quantidade de dióxido de carbono e outros óxidos na atmosfera, causando o aumento da acidez da chuva.

A gasolina e o óleo diesel, por exemplo, contêm enxofre abre parênteses S fecha parênteses, que, por meio de sua combustão, transforma-se em dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses. Na atmosfera, ele pode reagir tanto com a água, formando o ácido sulfuroso abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 3 fecha parênteses, como com o gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses, originando o trióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 3 fecha parênteses:

S O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita H subscrito 2 S O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses

2 S O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 S O subscrito 3 abre parênteses g fecha parênteses

O S O subscrito 3, por sua vez, pode reagir com água, formando o ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses.

- Intempérie:

- condições climáticas extremas, como vento forte, temporal, seca etc.↰

Página 385

Outras substâncias que também reagem na atmosfera, dando origem à chuva ácida, são os óxidos de nitrogênio. Leia o trecho da matéria a seguir.

O que é chuva ácida e o que ela faz?

O fenômeno tem efeitos na saúde humana e no meio ambiente. Embora possa ter causas naturais, a maior parte é gerada pela atividade humana.

A chuva ácida é um termo amplo que, como o nome sugere, inclui qualquer forma de precipitação com componentes ácidos (como ácido sulfúrico ou ácido nítrico) que cai no solo a partir da atmosfera na forma úmida ou seca. Isto pode incluir chuva, neve, neblina, granizo ou até poeira ácida, segundo define a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA).

O que causa a chuva ácida?

Segundo a agência americana, a chuva ácida ocorre quando dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses e óxidos de nitrogênio abre parênteses N O X fecha parênteses são emitidos para a atmosfera e transportados por correntes de vento e ar.

"O S O subscrito 2 e o N O X reagem com água, oxigênio e outros produtos químicos para formar ácidos sulfúrico e nítrico. Estes, então, se misturam com água e outros materiais antes de cair no chão", explica a organização.

[…]

O QUE é chuva ácida e o que ela faz? National Geographic, 13 dez. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/bqpk9y. Acesso em: 27 ago. 2024.

Professor, professora: Os óxidos de nitrogênios podem ser representados por N O X, N O subscrito X ou N o x. O mais utilizado é o N O subscrito X como adotado nesta obra. Enfatize que não é a mesma coisa que o N O X – números de oxidação, apresentado no capítulo 14, apesar de ter a mesma leitura também.

Os óxidos de nitrogênio abre parênteses N O subscrito X fecha parênteses podem ser formados durante a descarga elétrica em uma tempestade. A energia elétrica provoca a reação entre os gases nitrogênio abre parênteses N subscrito 2 fecha parênteses e oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio abre parênteses N O fecha parênteses.

O monóxido de nitrogênio, com o dióxido de nitrogênio abre parênteses N O subscrito 2 fecha parênteses liberado na queima de combustíveis fósseis, reage na atmosfera dando origem a outros ácidos, como o ácido nitroso abre parênteses H N O subscrito 2 fecha parênteses e o ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses, conforme mostram as reações a seguir.

2 N O abre parênteses g fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 N O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses

2 N O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita H N O subscrito 2 abre parênteses a q fecha parênteses mais H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses

2 H N O subscrito 2 abre parênteses a q fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses seta para a direita 2 H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses

Portanto, observa-se maior acidez da chuva nas regiões onde há uma grande quantidade de indústrias e automóveis. Nesses locais, em geral, a água da chuva tem p H por volta de 4,5. No entanto, já houve registro de p H próximo de 2, que pode ser comparado com a acidez do suco de limão, por exemplo.

Além de danificar estátuas e construções, como mostrado na página anterior, a chuva ácida pode aumentar a acidez do solo e dos corpos de água, prejudicando os ecossistemas aquáticos e terrestres. O aumento da acidez do solo pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Já o aumento da acidez dos corpos de água pode aumentar a mortandade de peixes e outros seres vivos aquáticos.

Compartilhe ideias

Evitar a formação da chuva ácida envolve aspectos técnicos, econômicos, políticos e sociais. Uma medida que pode ser tomada é a purificação de combustíveis como o óleo diesel e o carvão mineral, de modo a minimizar a quantidade de enxofre em sua composição.

a ) Reúna-se com seus colegas e listem formas de combater a chuva ácida, incluindo ações individuais que possam ser adotadas em seu dia a dia. Elaborem um folheto digital e divulguem essas informações para a comunidade por meio das redes sociais.

Resposta: Os estudantes podem citar medidas que incentivem o transporte coletivo, o uso de bicicletas e o desestímulo ao transporte individual; a fabricação de veículos que contenham filtros e catalisadores que diminuem a emissão dos gases tóxicos e a implementação de técnicas agrícolas que diminuam o uso de fertilizantes nitrogenados.

Página 386

Algumas definições de ácidos e bases

Professor, professora: Antes de iniciar a discussão sobre ácidos e bases de Arrhenius, revise os conceitos de íons (cátions e ânions), de substâncias iônicas e covalentes. Relembre que íons são espécies químicas com excesso ou déficit de elétrons, ânions e cátions, respectivamente.

Definições de Arrhenius

A Química, desde a sua origem, busca teorias e modelos que expliquem os comportamentos das substâncias. Como visto no capítulo 19, uma das teorias mais difundidas para classificar ácidos e bases é a de Arrhenius, proposta pelo químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927). Confira a seguir com essa teoria define ácido e base.

Ácido é a substância que, em água, apresenta capacidade de produzir o cátion hidrogênio abre parênteses H elevado a início expoente, mais, fim expoente fecha parênteses e formar o cátion oxônio abre parênteses H subscrito 3 O sobrescrito mais fecha parênteses. Os ácidos são substâncias covalentes que, em água, sofrem ionização, isto é:

Professor, professora: Equacione na lousa as reações de ionização do ácido nítrico formando os cátions e os ânions. Explique que elas são equivalentes e que ambas devem ser conhecidas, pois podem ser usadas em diferentes situações.

H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais N O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita H subscrito 3 O elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais N O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Base é a substância que, em água, apresenta capacidade de liberar ânion hidroxila abre parênteses O H elevado a início expoente, menos, fim expoente fecha parênteses. As bases são substâncias iônicas que, em água, sofrem dissociação iônica, isto é:

K O H abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima K elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

A teoria de Arrhenius apresenta limitações, pois é restrita à classificação de soluções aquosas. A teoria ácido-base mais aceita atualmente é a proposta por Brønsted-Lowry, que envolve a liberação ou o recebimento de íons H sobrescrito mais por parte da substância.

Definições de Brønsted-Lowry

Para suprir a limitação da definição proposta por Arrhenius, o químico dinamarquês Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947) e o químico inglês Thomas Martin Lowry (1874-1936) propuseram, de modo independente, uma definição mais geral de ácidos e bases. Acompanhe a seguir como essa teoria define ácido e base.

Ácido é toda espécie química capaz de ceder prótons H sobrescrito mais em uma reação. Por exemplo, o íon H C O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente é um ácido de Brønsted-Lowry, em que:

H C O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses a q fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas C O subscrito 3 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 3 O elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Base é toda espécie química capaz de receber prótons H elevado a início expoente, mais, fim expoente em uma reação, como na reação a seguir, em que o N H subscrito 3 se comporta como uma base:

N H subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais H C l abre parênteses a q fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas N H subscrito 4 elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais C l elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Definições de Lewis

Explique que na teoria de Brønsted-Lowry uma substância é classificada em ácido ou base de acordo com a forma como ela participa de uma reação química. Na teoria de Brønsted-Lowry não é possível classificar uma substância isoladamente como ácido ou base.

O químico estadunidense Gilbert Newton Lewis (1875-1946) propôs uma teoria para ácidos e bases ainda mais abrangente do que aquelas propostas por Arrhenius e Brønsted-Lowry. De acordo com a teoria de Lewis:

- base é toda espécie química capaz de par de elétrons;

- ácido é toda espécie química capaz de par de elétrons.

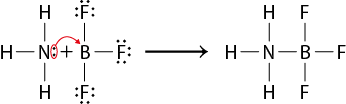

Confira o exemplo a seguir.

Na reação, a amônia abre parênteses N H subscrito 3 fecha parênteses cede um par de elétrons para o trifluoreto de boro abre parênteses B F subscrito 3 fecha parênteses. Como produto, temos o trifluorborato de amônia abre parênteses B F subscrito 3 H subscrito 3 N fecha parênteses, formado pelo compartilhamento de elétrons. Portanto, o N H subscrito 3 é a base de Lewis, enquanto o B F subscrito 3 é o ácido de Lewis.

Página 387

Ácidos de Arrhenius

De acordo com Arrhenius, os ácidos são compostos moleculares que, ao reagirem com a água, sofrem ionização, formando novas espécies químicas. Nesse processo, há o rompimento de ligações covalentes e formam-se íons: cátions H sobrescrito mais e ânions.

Nessas reações, dizemos que houve a ionização total, quando todos os átomos de hidrogênio presentes na molécula se separaram do ânion, formando cátions H sobrescrito mais. Essa ionização pode ser dividida em etapas (ionização parcial), em que um átomo de hidrogênio é ionizado a cada vez. Confira a reação de ionização do ácido sulfúrico.

Primeira ionização parcial: H subscrito 2 S O subscrito 4 abre parênteses l fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais H S O subscrito 4 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Segunda ionização parcial: H S O subscrito 4 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais S O subscrito 4 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Classificação e nomenclatura dos ácidos de Arrhenius

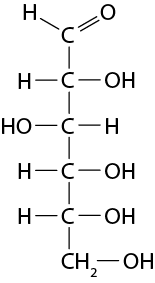

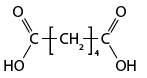

Os ácidos podem ou não apresentar oxigênio em sua constituição. Dessa forma, eles podem ser classificados em hidrácidos (que não tem oxigênio) e oxiácidos (que tem oxigênio).

Para os hidrácidos, sua nomenclatura é dada de acordo com a seguinte regra:

ácido + nome do elemento químico + ídrico

Exemplos: ácido iodídrico abre parênteses H I fecha parênteses, ácido bromídrico abre parênteses H B r fecha parênteses e ácido fluorídrico abre parênteses H F fecha parênteses.

Para os oxiácidos, a regra de nomenclatura é dada de acordo com o número de oxiácidos que o elemento químico central forma.

Para elementos químicos que formam apenas um oxiácido, tem-se:

ácido + nome do elemento químico + ico

Exemplos: ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses e ácido bórico abre parênteses H subscrito 3 B O subscrito 3 fecha parênteses.

Para elementos químicos que formam dois oxiácidos, tem-se:

ácido + nome do elemento químico + ico

Ácidos padrões, como o ácido arsênico abre parênteses H subscrito 3 A s O subscrito 4 fecha parênteses, o ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses e o ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses.

ácido + nome do elemento químico + oso

Ácidos que apresentam na fórmula química um oxigênio a menos que o ácido padrão, como o ácido arsênioso abre parênteses H subscrito 3 A s O subscrito 3 fecha parênteses, o ácido sulfuroso abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 3 fecha parênteses e o ácido nitroso abre parênteses H N O subscrito 2 fecha parênteses.

Para elementos químicos que formam quatro oxiácidos, tem-se:

ácido + per + nome do elemento químico + ico

Ácidos que apresentam na fórmula química um oxigênio a mais que o ácido padrão, como o ácido perclórico abre parênteses H C l O subscrito 4 fecha parênteses.

ácido + nome do elemento químico + oso

Ácidos que apresentam na fórmula química um oxigênio a menos que o ácido padrão, como o ácido cloroso abre parênteses H C l O subscrito 2 fecha parênteses.

ácido + nome do elemento químico + ico

Ácidos padrões, como o ácido clórico abre parênteses H C l O subscrito 3 fecha parênteses.

ácido + hipo + nome do elemento químico + oso

Ácidos que apresentam na fórmula química dois oxigênios a menos que o ácido padrão, como o ácido hipocloroso abre parênteses H C l O fecha parênteses.

Página 388

Alguns ácidos e suas aplicações

3. Os ácidos são materiais nocivos à saúde?

Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a perceber que os materiais ácidos podem ser nocivos à saúde. Entretanto, a sua ingestão por meio dos alimentos pode trazer benefícios, como facilitar a digestão dos alimentos.

4. Quais alimentos são conhecidos por serem ácidos?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem alimentos cujo sabor é azedo, como o abacaxi, a laranja, o limão, a uva e o iogurte.

Geralmente, as pessoas associam a palavra ácido a um material perigoso. De fato, existem ácidos que podem causar queimaduras no ser humano ou danificar muitos materiais, porém alguns ácidos estão presentes em alimentos e podem ser consumidos.

Confira a seguir alguns ácidos e sua aplicabilidade no cotidiano.

1. Ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses: um ácido forte e corrosivo, com ação desidratante, ou seja, ele é capaz de retirar água dos materiais. Esse ácido está envolvido em vários processos industriais, como na fabricação de fertilizantes, no refino do petróleo, na produção de outros ácidos, como o ácido nítrico e o ácido fosfórico, na limpeza de metais e em baterias automotivas.

2. Ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses: usado para produzir fertilizantes, como o nitrato de amônio abre parênteses N H subscrito 4 N O subscrito 3 fecha parênteses. Além disso, participa de reações que formam o nitrato de potássio abre parênteses K N O subscrito 3 fecha parênteses, também chamado de salitre, que é um dos componentes da pólvora. É usado ainda como matéria-prima na fabricação de explosivos como o trinitrotolueno abre parênteses C subscrito 7 H subscrito 5 N subscrito 3 O subscrito 6 fecha parênteses e a nitroglicerina abre parênteses C subscrito 3 H subscrito 5 N subscrito 3 O subscrito 9 fecha parênteses.

3. Ácido clorídrico abre parênteses H C l fecha parênteses: puro, ele é denominado cloreto de hidrogênio. Trata-se de um gás incolor, não inflamável, muito tóxico e corrosivo. Ao ser dissolvido em água, ele forma a solução de ácido clorídrico, a qual é incolor, tóxica e corrosiva. Esse ácido é usado nas indústrias de alimentos, corantes, tintas, couros, entre outros produtos. Vendido comercialmente como ácido muriático, é utilizado na limpeza pesada de pisos. Portanto, ao fazer uso doméstico, é necessário usar equipamentos de proteção individual (EPIs). O ácido clorídrico é um dos componentes do suco gástrico de nosso estômago, cuja ação ajuda a digerir os alimentos.

4. Ácido fosfórico abre parênteses H subscrito 3 P O subscrito 4 fecha parênteses: seu principal uso é na indústria alimentícia, como acidulante e conservante de refrigerantes, doces, molhos para saladas e geleias. Esse ácido também é usado na indústria farmacêutica, para obter insulina e produzir antibióticos, e na fabricação de fertilizantes, ração animal, detergentes, entre outros produtos.

5. Ácido etanoico abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 4 O subscrito 2 fecha parênteses: usualmente denominado ácido acético, apesar de ser um ácido fraco (pouco ionizável), é corrosivo e produz vapores que causam irritação nos olhos, no nariz e na garganta. É muito utilizado para produzir garrafas PET, perfumes, medicamentos e seda artificial e para obter sais metálicos na fabricação de tintas e inseticidas. O vinagre é uma solução de ácido etanoico em água, tendo entre 4% e 7% de ácido em massa, sendo obtido por meio da fermentação, em que microrganismos transformam o etanol abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 6 O fecha parênteses – presente no vinho – em ácido etanoico.

Página 389

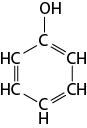

Bases de Arrhenius

As bases são compostos com sabor adstringente, algo semelhante ao sabor de uma banana verde, entretanto muitas bases são tóxicas e corrosivas. Esses compostos também são denominados hidróxidos, pois apresentam o ânion hidroxila abre parênteses O H elevado a início expoente, menos, fim expoente fecha parênteses, ou álcalis, palavra de origem árabe que significa cinza, pois alguns hidróxidos são encontrados em cinzas de madeira queimada.

As bases são compostos iônicos que, ao se dissolverem em água, liberam ânions hidroxila abre parênteses O H elevado a início expoente, menos, fim expoente fecha parênteses e cátions metálicos por dissociação iônica, resultando, portanto, em soluções condutoras de eletricidade. Nesse processo, quando a base entra em contato com a água, não há reação química, e sim a separação de íons preexistentes.

Na dissociação iônica em solução aquosa, formam-se o íon hidroxila abre parênteses O H elevado a início expoente, menos, fim expoente fecha parênteses e um cátion metálico. Confira os exemplos a seguir.

N a O H abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima N a elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

M g abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima M g elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 2 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

A l abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima A l elevado a início expoente, 3 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 3 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Dica

Em geral, líquidos podem ser definidos como corrosivos quando apresentam pH inferior a 2,0 ou superior a 11,5.

As bases têm diferentes solubilidades em água. Elas costumam ser classificadas em solúveis, parcialmente solúveis e praticamente insolúveis. De modo geral, a solubilidade desses compostos depende da temperatura a que são submetidos.

A solubilidade das bases em água é determinada experimentalmente. Os resultados obtidos mostram que a solubilidade das bases formadas por metais alcalinos é maior e vai diminuindo até as bases formadas por outros metais, como representado no esquema a seguir.

bases de metais alcalinos e de amônio seta para a direita solúveis

bases de metais alcalinoterrosos seta para a direita parcialmente solúveis

bases de outros metais seta para a direita praticamente insolúveis

Nomenclatura das bases de Arrhenius

A nomenclatura das bases é dada de acordo com as regras a seguir.

Para bases cujos cátions apresentam carga fixa, tem-se:

hidróxido de + nome do elemento químico

Exemplos: hidróxido de sódio abre parênteses N a O H fecha parênteses, hidróxido de cálcio abre parênteses C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses e hidróxido de alumínio abre parênteses A l abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3 fecha parênteses.

Para bases cujos cátions apresentam carga variável, indica-se ao final do nome entre parênteses o valor da carga do cátion em algarismo romano.

hidróxido de + nome do elemento químico + carga em algarismo romano

Exemplos: hidróxido de cobre(I) abre parênteses C u O H fecha parênteses, hidróxido de cobre(II) abre parênteses C u abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses, hidróxido de ferro(II) abre parênteses F e abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses e hidróxido de ferro(III) abre parênteses F e abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3 fecha parênteses.

Podem ser escritos também substituindo o valor da carga pelos sufixos ico ou oso.

hidróxido de + nome do elemento químico + ico

Elemento químico com maior carga, como o hidróxido cúprico abre parênteses C u abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses e o hidróxido férrico abre parênteses F e abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3 fecha parênteses.

hidróxido de + nome do elemento químico + oso

Elemento químico com menor carga, como o hidróxido cuproso abre parênteses C u O H fecha parênteses e o hidróxido ferroso abre parênteses F e abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses.

Página 390

Algumas bases e suas aplicações

Assim como os ácidos, as bases têm importantes aplicações no cotidiano. Por meio dos componentes básicos, também denominados alcalinos, são produzidos vários materiais para diversas finalidades, como sabão, medicamentos e papel. Algumas das principais bases e suas utilizações são listadas a seguir.

1. Hidróxido de sódio abre parênteses N a O H fecha parênteses: recebe o nome comercial de soda cáustica. É um sólido branco, corrosivo, tóxico e solúvel em água. Para manipulá-la, é necessário usar EPIs, pois seu contato com a pele pode causar queimaduras severas. O hidróxido de sódio é muito utilizado na fabricação de sabão, papel, seda artificial, celofane, entre outros produtos, e na purificação de óleos vegetais e derivados do petróleo.

2. Hidróxido de potássio abre parênteses K O H fecha parênteses: também conhecido como potassa cáustica, trata-se de um sólido branco, relativamente translúcido, tóxico e corrosivo. É utilizado na produção de sais de potássio, como o carbonato, o cianeto, o permanganato, os fosfatos e os vários silicatos. Muitas vezes, substitui o hidróxido de sódio na produção de sabões, pois requer menos água para ser liquefeito, resultando em um produto mais concentrado em relação ao agente de limpeza.

3. Hidróxido de cálcio abre parênteses C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses: conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Esses nomes provêm de seu método de preparação, que é por hidratação do óxido de cálcio abre parênteses C a O fecha parênteses, denominado cal viva ou cal virgem. Esse material é usado na construção civil para preparar argamassa e na pintura de paredes (caiação✚). Suas propriedades antibacterianas ajudam a combater o mofo e impedem a infestação por insetos, sendo utilizado para proteger troncos de árvores. Por ter um custo bem mais baixo que as tintas, a caiação acaba sendo usada em guias de calçadas, postes e muros residenciais externos. O hidróxido de cálcio é usado também na agricultura, como inseticida e fungicida, no tratamento (purificação) de águas e esgotos, nas indústrias de couro e alimentos, no refino do açúcar e na odontologia.

4. Hidróxido de amônio abre parênteses N H subscrito 4 O H fecha parênteses: também conhecido como amoníaco, esse hidróxido não existe de forma pura, apenas em solução aquosa de amônia abre parênteses N H subscrito 3 fecha parênteses, isto é:

N H subscrito 3 abre parênteses g fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita N H subscrito 4 O H abre parênteses a q fecha parênteses

Soluções de hidróxido de amônio são utilizadas na fabricação de produtos têxteis, produtos farmacêuticos, papel, borracha, detergentes, tintas, fertilizantes, couro e outros produtos químicos. É um composto que provoca queimaduras, dano aos olhos e irritação nas vias respiratórias. Portanto, para manuseá-lo, deve-se usar EPIs.

- Caiação:

- solução aquosa de hidróxido de cálcio usada para pintar superfícies.↰

Página 391

ATIVIDADES

1. Associe as fórmulas dos ácidos aos seus respectivos nomes.

I. H subscrito 3 P O subscrito 4

II. H C l O subscrito 4

III. H subscrito 2 S O subscrito 3

IV. H N O subscrito 2

A. ácido perclórico

B. ácido nitroso

C. ácido fosfórico

D. ácido sulfuroso

A sequência das combinações corretas é:

a ) I – A; II – B; III – C; IV – D.

b ) I – A; II – C; III – D; IV – B.

c ) I – C; II – A; III – B; IV – D.

d ) I – B; II – A; III – D; IV – C.

e ) I – C; II – A; III – D; IV – B.

Resposta: Alternativa e.

2. Escreva as equações de ionização total dos ácidos a seguir.

a ) Ácido bromídrico.

Resposta: H B r abre parênteses a q fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais B r elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

b ) Ácido nítrico.

Resposta: H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais N O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

c ) Ácido sulfúrico.

Resposta: H subscrito 2 S O subscrito 4 abre parênteses a q fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas 2 H elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais S O subscrito 4 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

3. Qual alternativa a seguir apresenta definição de ácido, segundo Arrhenius?

a ) Ácido é a substância que, em água, apresenta capacidade de formar o cátion oxônio e liberar o cátion hidrogênio.

b ) Ácido é a espécie química que recebe pares eletrônicos da base.

c ) Ácido é a substância que, em água, apresenta capacidade de liberar o ânion hidreto e formar o ânion hidroxila.

d ) Ácido é a substância capaz de ceder par de prótons para a base.

Resposta: Alternativa a. Comentário nas Orientações para o professor.

4. Analise as propriedades descritas a seguir e escreva os nomes dos ácidos a que correspondem.

I ) Usado na limpeza de pisos e está presente também no suco gástrico.

II ) Ácido forte e corrosivo, produzido na indústria com enxofre sólido, oxigênio do ar e água.

III ) Usado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar e na fabricação de fertilizantes.

IV ) Ácido produzido com amônia, utilizado como matéria-prima na produção de explosivos.

Resposta: I) Ácido clorídrico. II) Ácido sulfúrico. III) Ácido fosfórico. IV) Ácido nítrico.

5. O vinagre tem sabor azedo em razão de um ácido presente em sua composição. Qual alternativa apresenta o nome desse ácido?

a ) Ácido hipocloroso.

b ) Ácido cianídrico.

c ) Ácido sulfídrico.

d ) Ácido etanoico.

e ) Ácido fosforoso.

Resposta: Alternativa d.

6. Equacione a dissociação iônica das bases a seguir.

a ) L i O H

Resposta: L i O H abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima L i elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

b ) C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

Resposta: C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima C a elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 2 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

c ) A l abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3

Resposta: A l abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima A l elevado a início expoente, 3 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 3 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

d ) C u abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

Resposta: C u abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima C u elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 2 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

e ) N H subscrito 4 O H

Resposta: N H subscrito 4 O H abre parênteses l fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima N H subscrito 4 elevado a início expoente, mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

f ) M g abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

Resposta: M g abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 abre parênteses l fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, duas meias setas que apontam em direções opostas, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima M g elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais 2 O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

7. Associe as fórmulas químicas das bases ao seu nome oficial e, em seguida, anote a alternativa com a correspondência correta.

I. C u O H

II. C u abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

III. K O H

IV. C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

A. Hidróxido de potássio

B. Hidróxido de cobre(II)

C. Hidróxido de cobre(I)

D. Hidróxido de cálcio

a ) I – A; II – B; III – C; IV – D.

b ) I – C; II – B; III – A; IV – D.

c ) I – D; II – C; III – A; IV – B.

d ) I – D; II – C; III – B; IV – A.

e ) I – B; II – A; III – C; IV – D.

Resposta: Alternativa b.

8. Escreva a fórmula das bases de acordo com as suas características.

a ) É denominada cal extinta.

Resposta: C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2

b ) É denominada soda cáustica.

Resposta: N a O H

c ) Trata-se de uma solução aquosa de amônia abre parênteses N H subscrito 3 fecha parênteses.

Resposta: N H subscrito 4 O H

d ) É utilizada na fabricação de sabões macios.

Resposta: K O H

9. O ácido clorídrico é um dos compostos químicos frequentemente utilizado em produtos para limpeza de carros, especialmente para a remoção de ferrugem e manchas em superfícies metálicas. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma propriedade desse ácido que deve ser considerada ao utilizá-lo?

a ) É um ácido fraco, portanto não causa danos a superfícies metálicas.

b ) É um ácido forte que pode reagir rapidamente com metais, liberando gases perigosos.

c ) É um ácido neutro, não apresentando reatividade com outros materiais.

d ) É um ácido sem odor e que pode ser utilizado sem precauções.

e ) É um ácido fraco que, ao ser diluído, se torna seguro para ser usado na limpeza.

Resposta: Alternativa b.

Página 392

Sais de Arrhenius

Um dos principais problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros é a acidez do solo. A maioria das terras agricultáveis do país são ácidas, prejudicando o desenvolvimento de algumas culturas. Para não comprometer a produção, um dos processos mais usados para neutralizar a acidez do solo é a adição de carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses nele, um processo denominado calagem. A correção da acidez do solo pela aplicação do C a C O subscrito 3 é possível por causa do caráter básico que essa substância apresenta em meio aquoso, formando íons O H elevado a início expoente, menos, fim expoente:

C a C O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, H subscrito 2 O, fim do detalhe acima C a elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais C O subscrito 3 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

C O subscrito 3 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses duas meias setas que apontam em direções opostas H C O subscrito 3 elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses mais O H elevado a início expoente, menos, fim expoente abre parênteses a q fecha parênteses

Sendo o principal componente do calcário, um tipo de rocha sedimentar usada na produção do corretivo agrícola, o carbonato de cálcio pode ser classificado como sal segundo as definições de Arrhenius. Além de diminuir a acidez, o calcário fornece cálcio e magnésio ao solo, nutrientes essenciais para as plantas. O cálcio, por exemplo, estimula o crescimento das raízes, facilitando a absorção da água e dos nutrientes do solo e auxiliando a planta na tolerância à seca.

A formação de um sal, tal como o C a C O subscrito 3, ocorre, em geral, quando uma solução aquosa de uma base reage com uma solução aquosa de um ácido. A reação entre uma base e um ácido, que produz sal e água, é denominada reação de neutralização.

O cloreto de sódio abre parênteses N aC l fecha parênteses, principal constituinte do sal de cozinha, pode ser formado pela reação química de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio:

H C l abre parênteses a q fecha parênteses mais N a O H abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita N a C l abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses

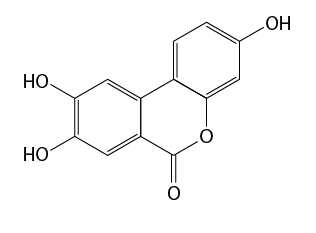

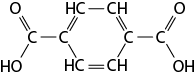

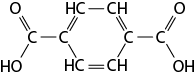

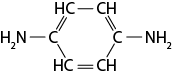

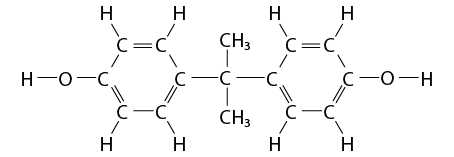

Outro exemplo de reação de neutralização é a aplicada na extração do pigmento utilizado para confirmar a autenticidade de obras de arte. As tintas que os artistas usavam em suas pinturas costumavam ser compostas de substâncias que se deterioram com a ação da luz ao longo do tempo, o que dificulta sua identificação atualmente. Contudo, pesquisadores da National Gallery de Londres, da Escola de Química de Edimburgo, na Escócia, e outras instituições, descobriram que um dos componentes de um pigmento à base de pau-brasil (Paubrasilia echinata) é estável e resistente à luz, podendo ser usado como indicador da autenticidade de obras, uma vez que estava em muitas das tintas usadas por artistas como Rafael, Rembrandt, Pietro de Cortona e Van Gogh.

Esse componente, chamado urolitina C, é extraído da tintura de pau-brasil por meio de uma reação de neutralização. Note que na estrutura há a função orgânica fenol, a qual é considerada um ácido orgânico fraco, que possui hidrogênios ionizáveis, e estes reagem com o carbonato de cálcio em solução, pois é um sal básico.

Classificação dos sais de Arrhenius

Como visto no capítulo 20, as soluções aquosas de sais podem ter caráter ácido, neutro ou básico, de acordo com a força do ácido e da base que as formam. Acompanhe a seguir as diferentes formas de classificar os sais.

Sais neutros: têm cátions de bases fortes e ânions de ácidos fortes ou, ainda, cátions de bases fracas e ânions de ácidos fracos. Por exemplo, o nitrato de potássio abre parênteses K N O subscrito 3 fecha parênteses em água forma solução de caráter neutro:

H N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais K O H abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita K N O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses

Sais ácidos: têm cátions de bases fracas e ânions de ácidos fortes, como o cloreto de amônio abre parênteses N H subscrito 4 C l fecha parênteses:

H C l abre parênteses a q fecha parênteses mais N H subscrito 4 O H abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita N H subscrito 4 C l abre parênteses a q fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses

Página 393

Sais básicos: têm cátions de bases fortes e ânions de ácidos fracos, como o carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses:

H subscrito 2 C O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita C a C O subscrito 3 abre parênteses a q fecha parênteses mais 2 H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses

Sais mistos: também denominados de sais duplos, são derivados de dois ácidos ou de duas bases diferentes. Por exemplo, o sulfato duplo de sódio e potássio abre parênteses K N a S O subscrito 4 fecha parênteses é derivado de duas bases e um ácido. No entanto, o cloreto brometo de cálcio abre parênteses C a B r C l fecha parênteses é derivado de uma base e de dois ácidos.

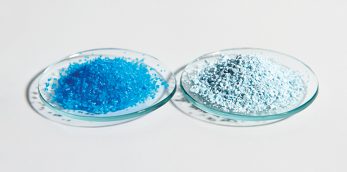

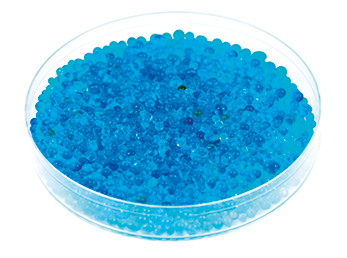

Sais hidratados: cristalizam com uma ou mais moléculas de água em seu retículo cristalino. Por exemplo, o sulfato de cobre(II) penta-hidratado abre parênteses C u S O subscrito 4 vezes 5 H subscrito 2 O fecha parênteses tem cinco moléculas de água em sua estrutura cristalina. A água presente em sais é chamada água de hidratação. O sulfato de cobre(II) penta-hidratado tem a coloração azul. No entanto, ao ser aquecido, ele perde a água de hidratação e transforma-se em sulfato de cobre(II) anidro abre parênteses C u S O subscrito 4 fecha parênteses, que tem cor branca, como mostra a fotografia.

Nomenclatura dos sais de Arrhenius

Como estudamos, os sais podem ser obtidos por reações de neutralização, em que o seu ânion é obtido do ácido. O nome do ânion é proveniente do respectivo ácido, substituindo seu sufixo conforme o quadro a seguir.

| Sufixo do sal | Sufixo do ácido |

|---|---|

|

eto |

ídrico |

|

ato |

ico |

|

ito |

oso |

Confira os nomes de alguns ânions com base nos ácidos que os originam.

| Ácido | Ânion |

|---|---|

|

H C l: ácido clorídrico |

C l elevado a início expoente, menos, fim expoente: cloreto |

|

H N O subscrito 3: ácido nítrico |

N O subscrito 3 sobrescrito menos: nitrato |

|

H subscrito 2 S O subscrito 3: ácido sulfuroso |

S O subscrito 3 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente: sulfito |

Como os sais são formados por cátions (da base) e ânions (do ácido), geralmente os nomes de seus íons formadores compõem sua nomenclatura, em que:

nome do ânion + de + nome do cátion

Por exemplo, o cloreto de potássio abre parênteses K C l fecha parênteses tem o ânion cloreto formado por meio do ácido clorídrico; o nitrato de alumínio abre parênteses A l abre parênteses N O subscrito 3 fecha parênteses subscrito 3 fecha parênteses tem o ânion nitrato formado por meio do ácido nítrico; e o sulfito de cálcio abre parênteses C a S O subscrito 3 fecha parênteses tem o ânion sulfito formado por meio do ácido sulfuroso.

Alguns sais e suas aplicações

1. Cloreto de sódio abre parênteses N aC l fecha parênteses: comumente usado para salgar a comida e conservar alimentos, como carnes e pescados. Está presente no soro fisiológico, com uma concentração de 0,9% em massa. É utilizado também como matéria-prima na indústria para obter gás cloro abre parênteses C l subscrito 2 fecha parênteses, na produção de hidróxido de sódio, na manufatura do papel e na produção de detergentes e sabões.

Página 394

2. Hipoclorito de sódio abre parênteses N a C l O fecha parênteses: é agente alvejante nas indústrias de papel e têxtil. Tem a função de antisséptico no tratamento da água, pois o cloro em sua composição inibe a multiplicação e a proliferação de microrganismos. É um dos componentes da água sanitária destinada à higienização e à desinfecção.

3. Fluoreto de sódio abre parênteses N a F fecha parênteses: utilizado na fabricação de cremes dentais e colutórios (enxaguadores bucais), pois inibe a desmineralização dos dentes, diminuindo a suscetibilidade a cáries. Também é usado na fluoretação de água potável.

4. Carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses: utilizado na correção da acidez do solo e como fertilizante mineral. Também é usado como matéria-prima na indústria de materiais de construção (fabricação de cimento e cal); na indústria do aço; como agente abrasivo e polidor em cremes dentais; e como pigmento na fabricação de tintas, carpetes e vidros.

5. Sulfato de cálcio abre parênteses C a S O subscrito 4 fecha parênteses: utilizado na produção de fertilizantes agrícolas, cimento, giz escolar, vidros e esmaltes. Sua forma hidratada abre parênteses C a S O subscrito 4 vezes 2 H subscrito 2 O fecha parênteses é usada na produção do gesso, aplicado na construção civil, além de atuar como imobilizador na ortopedia graças à sua capacidade de endurecimento rápido.

6. Hidrogenocarbonato de sódio abre parênteses N a H C O subscrito 3 fecha parênteses: utilizado como antiácido estomacal por suas características básicas. Além disso, é um dos componentes do fermento químico culinário, é usado como componente dos talcos desodorantes e está presente em extintores de pó químico seco e de espuma química.

Página 395

7. Sulfato de magnésio abre parênteses M g S O subscrito 4 fecha parênteses: utilizado na fabricação de tintas e sabões; tem ação laxativa, conhecido como sal de Epsom; usado em sais de banho para reduzir dores nas pernas, nas costas e nos pés e para aliviar a tensão muscular; acelera a cicatrização de cortes.

8. Nitrato de amônio abre parênteses N H subscrito 4 N O subscrito 3 fecha parênteses: usado como fertilizante (por causa da alta porcentagem de nitrogênio), na produção de explosivos e na produção de óxido nitroso abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses por meio da decomposição térmica do nitrato de amônio. O óxido nitroso pode ser utilizado como anestésico.

N H subscrito 4 N O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, delta, fim do detalhe acima N subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses mais 2 H subscrito 2 O abre parênteses g fecha parênteses

Óxidos

Os corais formam um ecossistema marinho que apresenta grande biodiversidade. Além de proporcionarem abrigo e alimento para a maioria dos seres que nele vivem, os corais filtram a água do mar e, durante esse processo, absorvem os nutrientes de que necessitam para se desenvolverem. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 65% dos peixes marinhos vivem em recifes de corais, assim como vários moluscos, algas e crustáceos.

No entanto, tem sido observado nas últimas décadas o branqueamento dos corais, um processo que pode causar a morte deles.

Palythoa caribaeorum: pode atingir aproximadamente 15 milímetros de diâmetro.

O aumento da temperatura dos oceanos, resultante, principalmente, da intensificação do efeito estufa, é a principal causa do branqueamento dos corais. O efeito estufa é um processo em que parte do calor proveniente do Sol fica retida na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta. Esse processo é necessário para manter a temperatura em uma faixa adequada à manutenção da vida. No entanto, a intensificação desse efeito tem causado o aumento da temperatura média do planeta, trazendo várias consequências prejudiciais aos seres vivos, que incluem o branqueamento dos corais.

Página 396

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

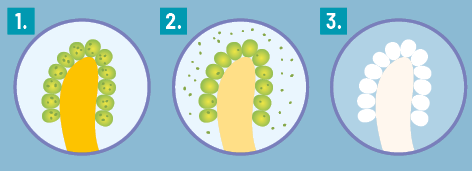

1. Os corais têm uma relação simbiótica com algas microscópicas chamadas zooxantelas, que vivem em seus tecidos. Essas algas realizam fotossíntese e fornecem nutrientes aos corais, além de darem a eles sua cor característica.

2. Sob condições adversas do ambiente, como aumento da temperatura e presença de poluentes nas águas dos oceanos, os corais expulsam as algas de seus tecidos.

3. Sem as algas, o coral perde sua principal fonte de alimento e pode ficar mais suscetível a doenças. Além disso, ele fica com uma coloração branca.

Imagem elaborada com base em: WHAT is coral bleaching? National Ocean Service. Disponível em: https://s.livro.pro/uz7w0u. Acesso em: 29 ago. 2024.

Entre os gases responsáveis tanto pelo efeito estufa natural como pela sua intensificação estão o dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses e o dióxido de nitrogênio abre parênteses N O subscrito 2 fecha parênteses. Esses dois compostos pertencem a um grupo de substâncias denominadas óxidos e são formados principalmente pela queima (oxidação) de matéria orgânica.

Características dos óxidos

Óxido é um composto binário (formado por dois elementos químicos), em que o oxigênio abre parênteses O fecha parênteses é o elemento mais eletronegativo. O único elemento químico mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor abre parênteses F fecha parênteses. Portanto, o difluoreto de oxigênio abre parênteses O F subscrito 2 fecha parênteses e o difluoreto de dioxigênio abre parênteses O subscrito 2 F subscrito 2 fecha parênteses são os únicos compostos binários oxigenados que não são óxidos. Além do C O subscrito 2, o monóxido de carbono abre parênteses C O fecha parênteses, o dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses, o óxido de alumínio abre parênteses A l subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses e o óxido de cálcio abre parênteses C a O fecha parênteses também são exemplos de óxidos.

As fotografias a seguir apresentam alguns exemplos de minérios que possuem em maior parte óxidos iônicos.

Classificação dos óxidos

Os óxidos podem ser classificados de acordo com suas ligações químicas e suas propriedades. Confira a seguir a classificação quanto ao elemento químico que está ligado ao oxigênio.

Óxidos moleculares: quando o oxigênio forma ligações covalentes com os elementos químicos não metálicos. Exemplos: monóxido de nitrogênio abre parênteses N O fecha parênteses, dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses e trióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 3 fecha parênteses.

Óxidos iônicos: quando o oxigênio forma ligações iônicas com elementos químicos metálicos. Exemplos: óxido de cálcio abre parênteses C a O fecha parênteses, óxido de zinco abre parênteses Z n O fecha parênteses e trióxido de diferro abre parênteses F e subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses.

Agora, confira a classificação quanto às propriedades.

Óxidos básicos: são óxidos iônicos geralmente formados por elementos químicos de baixa eletronegatividade (metais alcalinos e alcalinoterrosos). Quando são dissolvidos em água, reagem e formam soluções básicas. Exemplos: óxido de sódio abre parênteses N a subscrito 2 O fecha parênteses, óxido de magnésio abre parênteses M g O fecha parênteses e óxido de cálcio abre parênteses C a O fecha parênteses.

Página 397

Óxidos ácidos: também chamados de anidridos, são óxidos moleculares, em geral, formados por elementos químicos de alta eletronegatividade (não metais). Quando são dissolvidos em água, reagem e formam soluções ácidas. Exemplos: dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses, dióxido de nitrogênio abre parênteses N O subscrito 2 fecha parênteses, pentóxido de difósforo abre parênteses P subscrito 2 O subscrito 5 fecha parênteses e trióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 3 fecha parênteses.

Óxidos neutros: são óxidos moleculares formados por não metais que não reagem com água, assim não formam soluções ácidas ou básicas. Exemplos: monóxido de carbono abre parênteses CO fecha parênteses, monóxido de nitrogênio abre parênteses N O fecha parênteses e monóxido de dinitrogênio abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses.

Óxidos anfóteros: são óxidos com caráter intermediário entre o iônico e o molecular, formados por metais e não metais de eletronegatividade média. Podem se comportar como ácidos ou bases, dependendo do meio. Exemplos: óxido de zinco abre parênteses Z n O fecha parênteses, óxido de alumínio abre parênteses A l subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses, monóxido de chumbo abre parênteses P b O fecha parênteses, dióxido de chumbo abre parênteses P b O subscrito 2 fecha parênteses, dióxido de estanho abre parênteses S n O subscrito 2 fecha parênteses e trióxido de diarsênio abre parênteses A s subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses.

Óxidos mistos: também chamados de óxidos duplos, resultam da combinação de dois óxidos distintos de um mesmo elemento químico. Exemplos:

- F e O mais subscrito 2 O subscrito 3 seta para a direita F e subscrito 3 O subscrito 4 (magnetita)

- 2 P b O mais P b O subscrito 2 seta para a direita P b subscrito 3 O subscrito 4 (zarcão)

Peróxidos: são óxidos que têm em sua estrutura o grupo O subscrito 2 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente. Os peróxidos mais comuns são formados de metais alcalinos, alcalinoterrosos e hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses. Exemplos: peróxido de sódio abre parênteses N a subscrito 2 O subscrito 2 fecha parênteses, peróxido de cálcio abre parênteses C a O subscrito 2 fecha parênteses e peróxido de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 O subscrito 2 fecha parênteses.

Superóxidos: são óxidos que contêm o íon superóxido, O subscrito 2 elevado a início expoente, menos, fim expoente, no qual o oxigênio tem número de oxidação menos 1 barra 2. Eles são normalmente formados por metais facilmente oxidáveis, como K, R b e C s. Exemplos: superóxido de potássio abre parênteses K O subscrito 2 fecha parênteses e superóxido de césio abre parênteses C s O subscrito 2 fecha parênteses.

PRÁTICA CIENTÍFICA

Caráter básico do óxido de cálcio

Por dentro do contexto

A cal viva ou cal virgem é uma substância que pode ser utilizada para ajustar o p H do solo, aumentando-o. Realize o experimento a seguir, que permite constatar o caráter básico dessa substância.

Materiais

- cal viva

- 2 copos

- água

- colher de sopa

- canudo

- filtro de papel

- funil de plástico

Como proceder

A. Acrescente água no copo até a metade.

B. Adicione 1 colher de sopa cheia de cal viva e misture.

C. Filtre a mistura, obtendo a solução.

D. Coloque o canudo na mistura e sopre vigorosamente.

Análise

1. Explique por que surge um aspecto turvo ao soprar a solução. Escreva a equação química correspondente ao processo descrito.

Resposta nas Orientações para o professor.

Nomenclatura dos óxidos

A nomenclatura dos óxidos é dada por:

prefixo + óxido de + prefixo + nome do elemento químico

Os prefixos referem-se à quantidade de átomos de cada elemento químico, observe o quadro a seguir.

| Prefixo | nº de átomos |

|---|---|

|

Mono |

1 |

|

Di |

2 |

|

Tri |

3 |

|

Tetr |

4 |

|

Pent |

5 |

|

Hex |

6 |

|

Hept |

7 |

|

Oct |

8 |

|

Non |

9 |

|

Dec |

10 |

Página 398

Professor, professora: Explique aos estudantes que o uso do prefixo mono é opcional, por isso o C O e o S O subscrito 3 têm duas possibilidades para seus nomes: monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono e trióxido de monoenxofre ou trióxido de enxofre, respectivamente.

Confira alguns exemplos:

- C O: monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono

- N subscrito 2 O subscrito 3: trióxido de dinitrogênio

- S O subscrito 3: trióxido de monoenxofre ou trióxido de enxofre

- C l subscrito 2 O subscrito 7: heptóxido de dicloro

- N i subscrito 2 O subscrito 3: trióxido de diníquel

Além da nomenclatura oficial, há outra nomenclatura que costuma ser utilizada em óxidos. Ela se baseia na carga do elemento químico que forma o óxido.

Para elementos químicos com carga fixa, tem-se:

óxido de + nome do elemento químico

Exemplos: óxido de sódio abre parênteses N a subscrito 2 O fecha parênteses e óxido de alumínio abre parênteses A l subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses.

Para elementos químicos com carga variável, indica-se, ao final do nome e entre parênteses, o valor da carga em algarismo romano.

óxido de + nome do elemento químico + carga em algarismo romano

Exemplos: óxido de ferro(II) abre parênteses F e O fecha parênteses e óxido de ferro(III) abre parênteses F e subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses.

Podem ser escritos também substituindo o valor da carga pelos sufixos ico ou oso:

óxido de + nome do elemento químico + ico

Elemento químico com maior carga, como o óxido férrico abre parênteses F e subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses.

óxido de + nome do elemento químico + oso

Elemento químico com menor carga, como o óxido ferroso abre parênteses F e O fecha parênteses.

Principais óxidos e suas aplicações

Imagens desta página sem proporção.

1. Dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses: conhecido também como gás carbônico, é utilizado em águas minerais com gás e em outras bebidas gaseificadas. Abaixo de menos 78 graus Celsius, em pressão ambiente, é um sólido denominado gelo-seco. É utilizado em alguns tipos de extintor de incêndio.

2. Trióxido de dicrômio abre parênteses C r subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses: o cromo é utilizado na indústria do aço inoxidável para aumentar sua resistência à oxidação e corrosão. Isso se deve à formação de uma película finíssima de óxido de cromo sobre a superfície do aço.

3. Óxido de cálcio abre parênteses C a O fecha parênteses: em geral, é obtido da decomposição (pirólise) do carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses. É utilizado na fabricação da cal hidratada para a construção civil (usada na argamassa e na pintura à base de cal, ou caiação), na agricultura (para tornar o solo menos ácido), na fabricação de tijolos refratários para fornos metalúrgicos, no tratamento de águas e esgotos e como fungicida, por exemplo.

4. Óxido nitroso abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses: também chamado gás hilariante ou gás do riso, se for inalado em pequena quantidade, provoca euforia. Também pode ser utilizado como anestésico.

Página 399

Imagens desta página sem proporção.

5. Peróxido de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 O subscrito 2 fecha parênteses: esse composto forma uma solução conhecida como água oxigenada. Em soluções aquosas a 3% de peróxido de hidrogênio, é utilizada como antisséptico. Em maior concentração, em torno de 30%, é usada na indústria como alvejante de madeira e de fibras têxteis, pois sua decomposição pode ser feita de forma rápida, liberando o gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses:

2 H subscrito 2 O subscrito 2 abre parênteses l fecha parênteses seta para a direita 2 H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses mais O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses

A concentração de peróxido de hidrogênio na água oxigenada, vendida nas farmácias, é dada em volumes. Um litro de água oxigenada a 10 volumes, por exemplo, produz em sua decomposição 10 litros de gás oxigênio, a 1 a t m e 0 grau Celsius. A decomposição da água oxigenada é acelerada pela ação da luz e do calor. Por essa razão, é comercializada em frascos escuros ou opacos e deve ser guardada em lugares frescos.

6. Dióxido de silício abre parênteses S i O subscrito 2 fecha parênteses: também chamado de sílica, é o principal componente da areia e o óxido mais abundante na crosta terrestre. É utilizado na fabricação do concreto, do vidro e de cerâmicas vitrificadas. Também é utilizado na forma de grãos, chamados sílica-gel, para absorver a umidade em recipientes nos quais são guardados aparelhos eletrônicos, por exemplo.

7. Dióxido de titânio abre parênteses T i O subscrito 2 fecha parênteses: é sólido de cor branca, usado como pigmento na indústria de corantes e tintas. O uso de tintas na cor branca é uma boa alternativa para criar ambientes mais iluminados, já que toda a luz do sol é refletida pela cor branca, reduzindo o gasto de energia elétrica. Além disso, esse óxido é utilizado em plásticos, pois ele dispersa a luz e protege contra radiação UV, preservando o material do desgaste químico e físico natural.

8. Óxido de estanho(IV) abre parênteses S n O subscrito 2 fecha parênteses: utilizado como pó para polimentos, em soldas na fabricação da folha de flandres (folha de ferro recoberta com uma camada desse óxido) e de embalagens para acondicionamento de alimentos.

Página 400

CONEXÕES com ... FÍSICA e BIOLOGIA

Protetor solar

A luz solar desempenha um papel crucial para a saúde humana, sendo fundamental para a síntese de vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e, consequentemente, para a saúde óssea. Além disso, a exposição controlada ao sol pode ajudar no tratamento de doenças como a psoríase, uma condição crônica da pele, e na regulação dos ritmos circadianos, promovendo o bem-estar geral. No entanto, a exposição excessiva ou desprotegida pode acarretar sérios riscos à saúde.

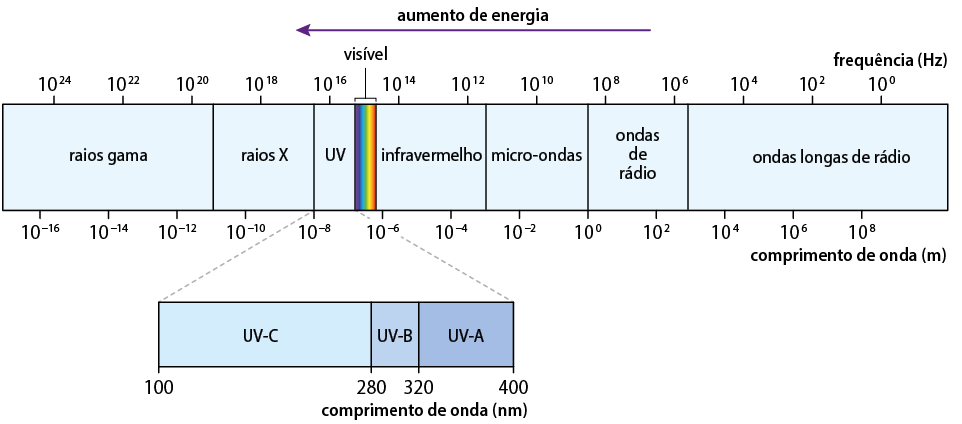

O Sol emite uma ampla gama de radiações eletromagnéticas, que podem ser divididas em radiação ultravioleta (UV), visível e infravermelha. A radiação UV é subdividida em três categorias principais: UVC, UVB e UVA. A radiação UVC é a mais energética e perigosa, mas, felizmente, é quase completamente absorvida pela camada de ozônio e não atinge a superfície terrestre. A radiação UVB, que também é parcialmente filtrada pela atmosfera, é responsável pelas queimaduras solares e aumenta o risco de câncer de pele. A radiação UVA, menos energética que a UVB, penetra mais profundamente na pele, contribuindo para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de câncer de pele. A interação da radiação UV com o DNA das células da pele pode causar mutações genéticas, que, acumuladas ao longo do tempo, aumentam o risco de câncer.

Imagem elaborada com base em: BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 225.

Estatísticas mostram que o câncer de pele é um dos tipos de câncer mais comuns no mundo, com incidências crescentes em diversos países. No Brasil, por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que em 2023 31,3% dos casos são de câncer não melanoma, que se desenvolve em células que não produzem melanina. Essa quantidade evidencia a importância de medidas preventivas adequadas para proteger a pele contra a radiação UV.

O estilo de vida moderno, que inclui profissões ao ar livre, atividades recreacionais e práticas esportivas, aumenta a exposição das pessoas ao sol. A infância é uma fase particularmente vulnerável, pois a pele das crianças é mais sensível à radiação UV, e as queimaduras solares na infância são um fator de risco significativo para o desenvolvimento de câncer de pele na vida adulta. Portanto, medidas preventivas são essenciais para garantir que a exposição à luz solar seja segura. Essas medidas incluem evitar a exposição ao sol entre 10 horas e 16 horas, quando a radiação UV é mais intensa, limitar o tempo de exposição, usar roupas adequadas que cubram a pele e aplicar protetores solares.

Página 401

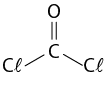

Os protetores solares são produtos desenvolvidos para proteger a pele dos efeitos nocivos da radiação UV. Existem dois principais tipos de filtro solar: os inorgânicos (físicos) e os orgânicos (químicos). Os filtros inorgânicos, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, agem refletindo e dispersando a radiação UV, funcionando como uma barreira física. Esses compostos, que são óxidos, têm grande importância na química dos protetores solares em razão de sua eficácia e estabilidade. Por outro lado, os filtros orgânicos absorvem a radiação UV e a convertem em calor, sendo dissipado pela pele. Alguns exemplos de filtros orgânicos incluem o avobenzona e a oxibenzona.

A eficácia dos protetores solares é medida pelo Fator de Proteção Solar (FPS), que indica o grau de proteção oferecido contra a radiação UVB. É importante escolher um protetor solar adequado ao tipo de pele e ao nível de exposição esperado, reaplicando-o regularmente, especialmente após nadar ou transpirar.

Nesse sentido, atrelando questões de sustentabilidade e saúde pública, em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, especialmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 12, que tratam de saúde e bem-estar e de produção e consumo responsáveis, o desenvolvimento e o uso de protetores solares promovem a saúde global ao prevenir doenças graves como o câncer de pele. Entretanto, é importante que o desenvolvimento desses produtos leve em consideração o impacto ambiental, como a possível contaminação de ecossistemas marinhos, em razão de alguns ingredientes químicos usados em sua composição, e fatores socioeconômicos, prevendo distribuição ou comercialização acessível à população.

O uso de protetores solares, combinados com outras medidas de proteção, é essencial para garantir uma exposição solar segura e saudável. Esses produtos, que têm uma sólida base científica envolvendo aplicações de Química, Física e Biologia, exemplificam a importância da integração entre diferentes conhecimentos para resolver problemas contemporâneos, em harmonia com os objetivos globais de saúde e sustentabilidade.

a ) Como a radiação UV interage com as células da pele e quais são as consequências biológicas dessa interação? Relacione essa interação com o conceito de mutação genética e com o desenvolvimento de câncer de pele.

b ) Explique como os filtros solares inorgânicos, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, aplicam princípios físicos para proteger a pele da radiação UV. Qual é a diferença no modo de ação entre filtros inorgânicos e filtros orgânicos?

c ) Considerando o espectro da radiação solar, por que a proteção contra a radiação UVB é enfatizada nos protetores solares? Como essa radiação específica é importante para a saúde do ser humano?

Respostas nas Orientações para o professor.

Página 402

ATIVIDADES

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

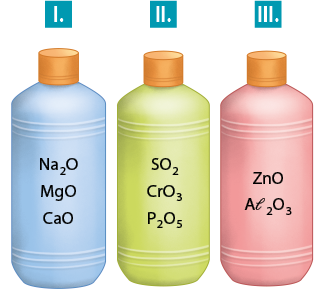

1. Os óxidos são classificados de acordo com o comportamento que apresentam ao entrarem em contato com a água. Assim, podem ser classificados como óxidos ácidos (anidridos), óxidos básicos (alcalinos), óxidos anfóteros ou óxidos neutros. Escreva a classificação dos óxidos para cada um dos recipientes (I, II e III) da ilustração a seguir.

Resposta: Recipiente I: óxidos básicos; recipiente II: óxidos ácidos; recipiente III: óxidos anfóteros.

2. Escreva a fórmula química dos seguintes óxidos:

a ) monóxido de nitrogênio.

b ) monóxido de carbono.

c ) pentóxido de difósforo.

Resposta: a) N O; b) C O; c) P subscrito 2 O subscrito 5.

3. Relacione os óxidos citados à sua aplicação. Para isso, escreva o número romano e a letra correspondente.

I. óxido de cálcio

II. dióxido de carbono

III. dióxido de silício

IV. peróxido de hidrogênio

A. esterilização de ferimentos

B. fabricação de concreto

C. fabricação de vidro

D. apagar fogo em equipamentos elétricos

Resposta: I – B; II – D; III – C; IV – A.

4. Em um laboratório, um técnico derramou uma solução aquosa de ácido clorídrico abre parênteses H C l fecha parênteses sobre uma superfície de mármore abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses. Que gás será liberado durante essa reação?

Resposta: Dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses. Há reação de neutralização: C a C O subscrito 3 abre parênteses s fecha parênteses mais H C 'L' abre parênteses a q fecha parênteses seta para a direita C O subscrito 2 abre parênteses g fecha parênteses mais H subscrito 2 O abre parênteses l fecha parênteses

5. O suco de limão contém ácido cítrico abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 8 O subscrito 7 fecha parênteses. Em contato com metais, como o alumínio, o ácido cítrico pode causar corrosão. Qual tipo de reação química está envolvido nesse processo?

Resposta: Reação de oxidação.

6. Na ilustração a seguir, percebe-se que a biosfera é composta de litosfera, hidrosfera e atmosfera. Sabe-se também que a litosfera é formada principalmente por minerais pertencentes às funções químicas inorgânicas já estudadas. Quais são essas funções?

Resposta: Composta principalmente de minerais formados por óxidos e sais.

7. Quando o dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses é liberado na atmosfera por indústrias, ele pode reagir com a água presente no ar. Qual(is) ácido(s) é(são) formado(s) com essa reação?

Resposta: Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso.

8. O papel sulfite, também conhecido como branco comum no formato A4 abre parênteses 21 centímetros vezes 29 vírgula 7 centímetros fecha parênteses, tem esse nome por causa do uso do sulfito de sódio no processo de descoloramento na manufatura do papel. Qual é a fórmula mínima dessa substância?

Resposta: N a subscrito 2 S O subscrito 3.

9. Confira o quadro a seguir, que mostra algumas soluções químicas e suas características.

| Solução | Características |

|---|---|

|

A – Ácido acético |

Ácido fraco, encontrado em vinagre. |

|

B – Bicarbonato de sódio |

Sal, frequentemente usado em receitas. |

|

C – Amônia |

Base forte, utilizada em produtos de limpeza. |

|

D – Ácido sulfúrico |

Ácido forte, utilizado em baterias. |

|

E – Hidróxido de cálcio |

Base forte, usada na agricultura. |

Página 403

Se um químico precisar neutralizar o ácido sulfúrico (Solução D), qual das seguintes substâncias seria mais apropriada para essa reação?

a ) Solução A (Ácido acético)

b ) Solução B (Bicarbonato de sódio)

c ) Solução C (Amônia)

d ) Solução E (Hidróxido de cálcio)

Resposta: Alternativa d.

10. Considere as seguintes fórmulas químicas de ácidos:

- H C l

- H subscrito 2 S O subscrito 4

- H N O subscrito 3

- H subscrito 2 C O subscrito 3

- H subscrito 3 P O subscrito 4

Com base nas regras de nomenclatura de ácidos de Arrhenius, qual das alternativas a seguir apresenta a nomenclatura correta para os ácidos listados?

a ) H C l – ácido clórico; H subscrito 2 S O subscrito 4 – ácido sulfúrico; H N O subscrito 3 – ácido nítrico; H subscrito 2 C O subscrito 3 – ácido carbônico; H subscrito 3 P O subscrito 4 – ácido fosfórico.

b ) H C l – ácido clorídrico; H subscrito 2 S O subscrito 4 – ácido sulfúrico; H N O subscrito 3 – ácido nítrico; H subscrito 2 C O subscrito 3 – ácido carbônico; H subscrito 3 P O subscrito 4 – ácido fosfórico.

c ) H C l – ácido clorato; H subscrito 2 S O subscrito 4 – ácido sulfúrico; H N O subscrito 3 – ácido nitroso; H subscrito 2 C O subscrito 3 – ácido hidrocarbonato; H subscrito 3 P O subscrito 4 – ácido fosfato.

d ) H C l – ácido clorídrico; H subscrito 2 S O subscrito 4 – ácido sulfuroso; H N O subscrito 3 – ácido nítrico; H subscrito 2 C O subscrito 3 – ácido metanoico; H subscrito 3 P O subscrito 4 – ácido fosfórico.

e ) H C l – ácido clorídrico; H subscrito 2 S O subscrito 4 – ácido sulfúrico; H N O subscrito 3 – ácido nitrato; H subscrito 2 C O subscrito 3 – ácido carbônico; H subscrito 3 P O subscrito 4 – ácido fosfórico.

Resposta: Alternativa b.

11. A formação da ferrugem é um fenômeno comum que afeta objetos de metal, especialmente aqueles feitos de ferro, sendo frequentemente observada em estruturas expostas à umidade, como pontes, carros e ferramentas. O principal composto responsável pela cor marrom-avermelhada da ferrugem é o óxido de ferro(III) abre parênteses F e subscrito 2 O subscrito 3 fecha parênteses. Explique como esse composto é formado e qual reação química acontece.

Resposta: O ferro reage diretamente com a água, formando hidróxido de ferro(II), que, ao ser exposto ao oxigênio, se oxida e forma óxido de ferro(III).

12. A base fraca mais comum encontrada em produtos de limpeza é o hidróxido de amônio abre parênteses N H subscrito 4 O H fecha parênteses. Analise as alternativas a seguir e identifique aquela que apresenta a afirmativa correta sobre bases fortes e bases fracas em termos de dissociação em água.

a ) Essas substâncias apresentam diferença na ligação de hidrogênio formada com a água.

b ) Apenas bases fortes se dissociam em água.

c ) As bases fortes e bases fracas apresentam diferença na capacidade da dissociação em água.

d ) Não há diferença na dissociação dessas substâncias em água.

Resposta: Alternativa c.

13. O ácido fosfórico abre parênteses H subscrito 3 P O subscrito 4 fecha parênteses é amplamente utilizado na indústria alimentícia, especialmente em refrigerantes. Por meio da reação desse ácido com diferentes bases, como N a O H, C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 e N H subscrito 4 O H, forma-se uma série de sais. Analise as reações a seguir e identifique a opção que apresenta o sal formado e uma aplicação sua.

a ) A reação entre H subscrito 3 P O subscrito 4 e N a O H forma fosfato de sódio abre parênteses N a subscrito 3 P O subscrito 4 fecha parênteses, utilizado como conservante em alimentos.

b ) A reação entre H subscrito 3 P O subscrito 4 e C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 forma fosfato de cálcio abre parênteses C a subscrito 3 abre parênteses P O subscrito 4 fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses, usado para evitar a precipitação de cálcio no refrigerante.

c ) A reação entre H subscrito 3 P O subscrito 4 e N H subscrito 4 O H forma fosfato de amônio abre parênteses abre parênteses N H subscrito 4 fecha parênteses subscrito 3 P O subscrito 4 fecha parênteses, utilizado como acidulante em bebidas.

d ) A reação entre H subscrito 3 P O subscrito 4 e C a abre parênteses O H fecha parênteses subscrito 2 forma fosfato de cálcio abre parênteses C a subscrito 3 abre parênteses P O subscrito 4 fecha parênteses subscrito 2 fecha parênteses, utilizado para fornecer cálcio aos refrigerantes.

Resposta: Alternativa b.

14. Tanto o hipoclorito de sódio abre parênteses N a C l O fecha parênteses quanto o peróxido de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 O subscrito 2 fecha parênteses são amplamente utilizados como agentes desinfetantes e alvejantes em diferentes aplicações. Considerando suas propriedades e reações, qual das alternativas a seguir compara corretamente o comportamento químico desses compostos?

a ) O hipoclorito de sódio é um agente oxidante mais forte que o peróxido de hidrogênio, por isso é indicado para limpar feridas abertas.

b ) Ambos os compostos são igualmente eficazes em soluções ácidas e liberam o mesmo tipo de subproduto durante a decomposição.

c ) O peróxido de hidrogênio se decompõe facilmente em água e oxigênio, enquanto o hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando está em contato com ácidos.

d ) O peróxido de hidrogênio reage com a matéria orgânica, liberando cloro gasoso, enquanto o hipoclorito de sódio libera oxigênio quando está em contato com catalisadores.

Resposta: Alternativa c.

Página 404

CAPÍTULO22

Cinética química

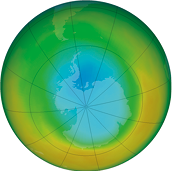

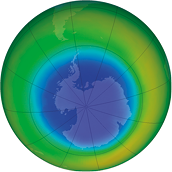

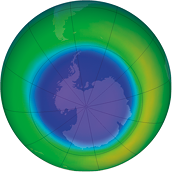

Taxa média de uma reação química

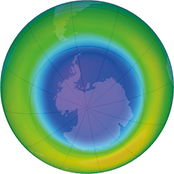

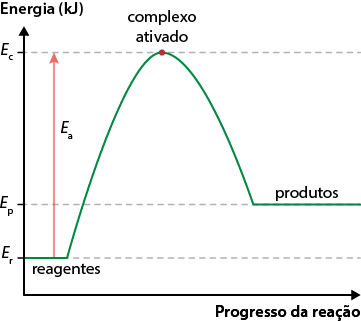

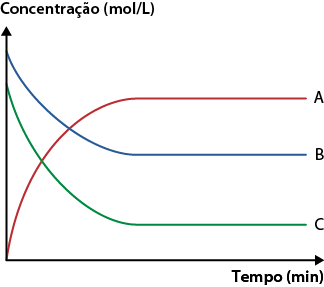

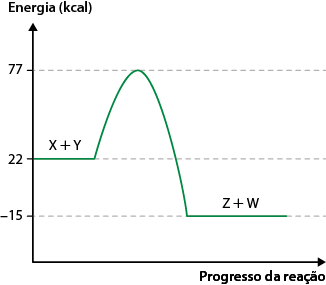

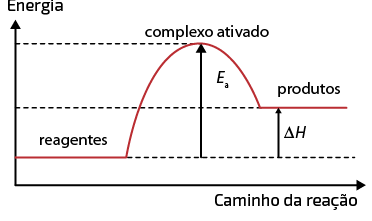

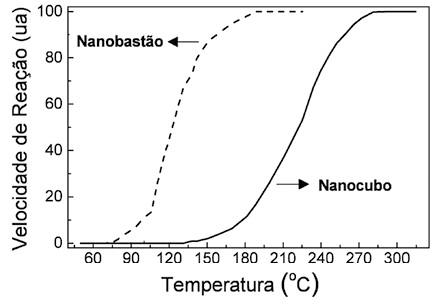

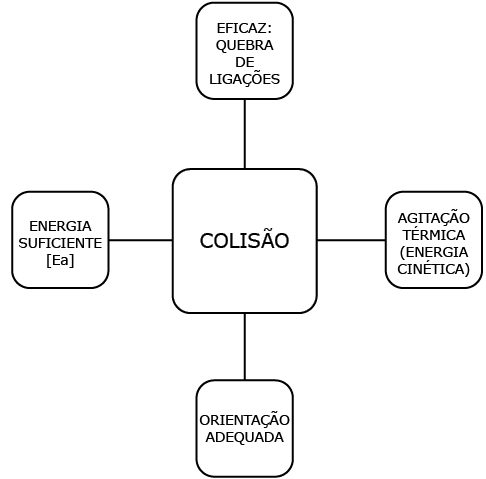

Confira a seguir as imagens obtidas por satélite. Elas mostram o buraco na camada de ozônio abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses na região da Antártida, no hemisfério Sul da Terra, no mês de setembro de diferentes anos. Depois, responda às questões propostas.