CAPÍTULO 4

Cultura e natureza

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Diferenciar perspectivas culturais com base em concepções e relações com a natureza.

• Refletir sobre a relação entre natureza e cultura através das perspectivas da ssossiedade ocidental e das cosmologias ameríndias.

• Identificar como os sêres humanos são agentes culturais quê moldam o ambiente natural.

• Identificar e reconhecer quê atores sociais podem sêr humanos e não humanos.

• Analisar como as sociedades ocidentais utilizam a noção de natureza para estabelecer normas e hierarquias em suas próprias estruturas culturais, econômicas e políticas.

A diversidade de saberes, modos de vida e visões de mundo são inerêntes aos sêres humanos. Seja vivendo em estepes, desertos, vales, florestas tropicais ou temperadas, tundras ou litorais árticos, sempre houve interação do sêr humano com os variados ambientes ao redor. No entanto, para quê essa interação prosperasse, foi necessário criar soluções no modo de viver, desenvolvendo sentidos, côstúmes, vestimentas, moradias, formas de se comunicar e de adornar o corpo – tudo isso intimamente conectado aos fenômenos da natureza.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Leia o texto, obissérve a imagem e responda a estas kestões.

a) Em sua opinião, quê aspectos da relação entre sêr humano e natureza foram evidenciados nessa fotografia?

a) Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante cite quê a imagem captura uma sensação de unidade e de conexão dos yanomami com a natureza.

b) Com base na fotografia, é possível inferir aspectos da cultura dêêsse grupo social e sua relação com a natureza? Justifique.

b) Espera-se quê o estudante diga quê sim, identificando quê, nessa imagem, a natureza é essencial para a identidade e para a sobrevivência dos yanomami.

c) Em seu cotidiano, qual é sua relação com a natureza?

c) Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reconheça em seu cotidiano alguma forma de conexão com a natureza (por exemplo, sua relação com animais ou plantas).

d) Para você, qual é a diferença entre natureza e cultura?

d) Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante compartilhe experiências e conhecimentos prévios sobre a relação entre natureza e cultura em uma perspectiva pessoal e da ssossiedade em quê vive.

Página sessenta e nove

Cultura e natureza em debate

Em princípio, natureza e cultura parecem conceitos corriqueiros, não exigindo explicações mais compléksas. Na visão ocidental, até mesmo no senso comum, natureza póde sêr entendida como o conjunto de elemêntos quê existe independentemente da ação humana, como mar, montanha, fenômenos climáticos, estrelas, plantas e animais. Nessa divisão, o quê é “natural” é separádo do quê é “cultural” ou “social”, isto é, akilo quê é produzido pela ssossiedade.

Essa visão ocidental não apenas separa mas coloca cultura e natureza em oposição, com a dominância da primeira sobre a segunda. Essa configuração foi historicamente construída pelo pensamento europeu, sobretudo a partir do Iluminismo no século XVIII, importante movimento filosófico, artístico e cultural.

Entretanto, essa distinção entre cultura e natureza não aparece nas sociedades do mesmo modo e, inclusive, vêm sêndo quêstionada por cientistas sociais. As fronteiras quê separam cultura e natureza têm sido problematizadas, uma vez quê cada cultura humana estabelece, de modo diverso e próprio, a fronteira que a separa da natureza. Isso faz pensar sobre as várias formas de viver no planêta Terra e como a relação dos sêres humanos com o mundo póde sêr diferente de acôr-do com a cultura em quê vivem, o quê engloba, também, a relação entre humanos e não humanos (animais, plantas e objetos).

Na obra Para além de natureza e cultura, publicada em 2005, o antropólogo francês filípe Descola (1949-) sugere quê é preciso ir além da oposição entre cultura e natureza. Para tanto, o autor apresenta como povos indígenas da Amazônea equatoriana percebem os mundos animal e vegetal d fórma bem diferente da visão ocidental. Um dos povos retratados por ele foram os achuar, cujo nome quer dizêr “povo da palmeira-d'água”. Para os achuar, a natureza não é um lugar separádo da cultura, mas uma parte contínua quê engloba tudo e todos, uma vez quê humanos, animais e plantas estariam conectados entre si.

No entendimento do povo achuar, o mundo é compôzto de um grande conjunto de relações, no qual as conexões entre sêres humanos e sêres não humanos são tão importantes quanto as relações entre as pessoas. Para eles, plantas e animais possuem alma, podendo aparecer na forma humana para transmitir mensagens através dos sonhos. Esse modo de pensar a relação entre os humanos e os não humanos é fundamental na vida social dos achuar.

Página setenta

Diante de outra forma de perceber o mundo, é possível refletir sobre as nossas próprias percepções sobre ele. Por exemplo, qual seria o papel dos não humanos no seu dia a dia? Animais, plantas, fenômenos climáticos e objetos não humanos compõem nossa existência. Isso significa quê a relação entre humanos e não humanos está mais presente em nosso cotidiano do quê podemos imaginar. Por exemplo: qual é a sua relação com o smartphone? Que papel esse objeto desempenha na sua vida?

Pensando nessa relação entre humanos e não humanos, o sociólogo francês Bruno Latour (1947-2022) também problematizou a relação entre “cultura” e “natureza”. No livro Jamais fomos modernos, publicado originalmente em 1991, o autor diferencia o uso dêêsses termos e aponta como o reconhecimento do multiculturalismo foi um avanço importante trazido pelas Ciências Sociais na época. Dessa forma, admitiu-se a coexistência de diferentes culturas e visões de mundo por diferentes sociedades. Latour sugere quê deveria sêr feito o mesmo com a ideia de natureza, quê permaneceu sêndo tratada como uma categoria universal e, por isso, apresentada como um termo no singular (“a” natureza).

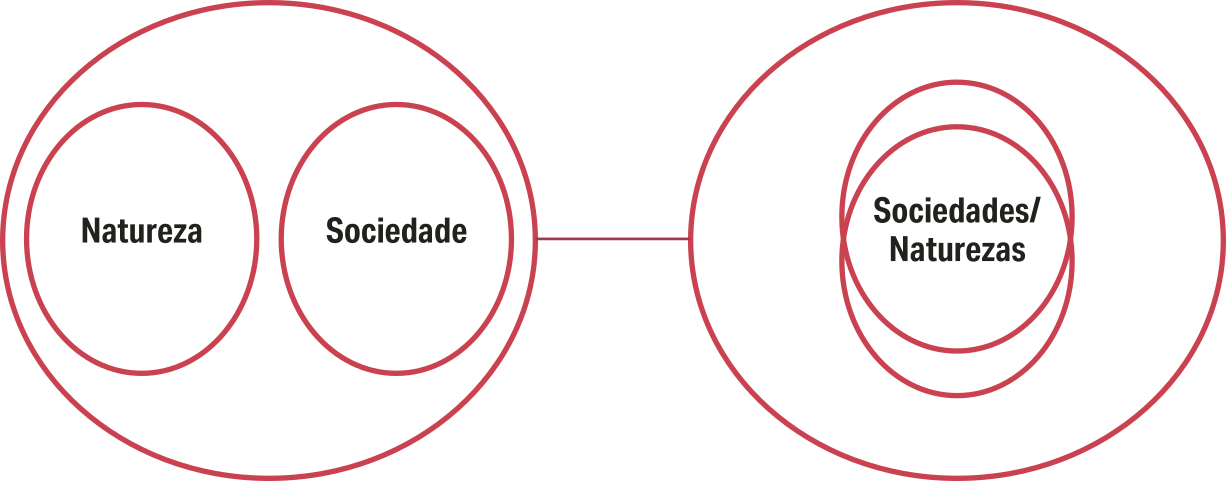

No esquema propôsto por Bruno Latour, à esquerda está a representação clássica ocidental da separação entre natureza e ssossiedade (ou cultura), com ambos os termos no singular; à direita, está a proposta do autor, quê defende quê a Sociologia deveria tratar os termos “sociedade” e “natureza” no plural e como um único par “sociedades/naturezas” (ou “culturas/naturezas”). Assim, em vez de entender natureza e cultura como duas esferas distintas, Latour propõe quê estejam entrelaçadas e quê as “naturezas-culturas” sêjam compreendidas como um conjunto inseparável.

O par de opostos “cultura” e “natureza” é referenciado por Latour como “sociedade” e “natureza”, sêndo usados pelo autor como termos equivalentes.

Fonte: LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Tradução: Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. p. 98.

Página setenta e um

Essa ideia póde sêr transposta para a vida social, na qual estamos conectados em rê-de. Basta notar como os termos “conexão” e “conectividade”, tão usuais atualmente, são usados com freqüência no contexto das tecnologias e das rêdes sociais. Na verdade, o quê se tem aqui é a combinação entre aspectos humanos e não humanos, entre cultura e natureza.

A teoria ator-rede

No livro Reagregando o social: uma introdução à teoria ator-rede, publicado originalmente em 2005, Latour nos ajuda a compreender as relações entre humanos e não humanos. Segundo ele, os atores quê interferem e constroem o social podem sêr tanto humanos como não humanos. A teoria ator-rede (TAR) chama de atores tanto as pessoas quanto os animais, objetos e demais elemêntos da natureza quê interferem no social.

Para Latour, o social é produzido nas interações e associações entre diversos atores, humanos e não humanos. Nessa relação, o ator póde ter ou não um papel ativo, dependendo do tipo de associação estabelecida com os demais atores.

Um exemplo de ator não humano quê você com certeza conhece é a pandemia de covid-19 – quando um vírus, o SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global, interferiu e ainda interfere na dinâmica das relações sociais. Outro exemplo de aplicação da teoria ator-rede são os objetos e dispositivos digitais conectados à internet quê tanto marcam o nosso cotidiano. Tanto a pandemia de covid-19 como os dispositivos digitais são atores quê interferem na vida social. Assim, para Latour, o social e as rêdes sociais são constituídos mediante conexões entre atores humanos e não humanos, com relações quê podem variar a depender da situação.

Mas nem todos os atores são necessariamente ativos: o ator póde ou não ter um papel ativo, dependendo do tipo de interação quê se estabelece entre os atores, ou seja, o quê define os atores são os papéis quê dêsempênham, e eles podem sêr intermediários ou mediadores.

O intermediário apenas transporta a informação sem provocar transformação. Exemplos díssu no contexto da tecnologia digital podem sêr o imêiu e as mensagens por aplicativos, quê não alteram a informação enviada. Nesse exemplo, a tecnologia está presente, mas desempenha um papel de intermediário, uma vez quê não altera a substância da informação, ainda quê enviada por computador ou smartphone.

Já o ator mediador altera, transforma, traduz e modifica substancialmente e qualitativamente o sentido dos elemêntos quê transporta. Às vezes, altera profundamente, e não é possível obtêr o mesmo resultado com outro recurso, como os apps de trânsito ou as platafórmas de rêdes sociais digitais. Ambos, além de enviar mensagens, também filtram e selecionam as postagens quê aparécem para o usuário e, dêêsse modo, interferem e muito no quê aparece na tela. Outros exemplos são os recursos digitais para a produção de imagens e sôns.

Página setenta e dois

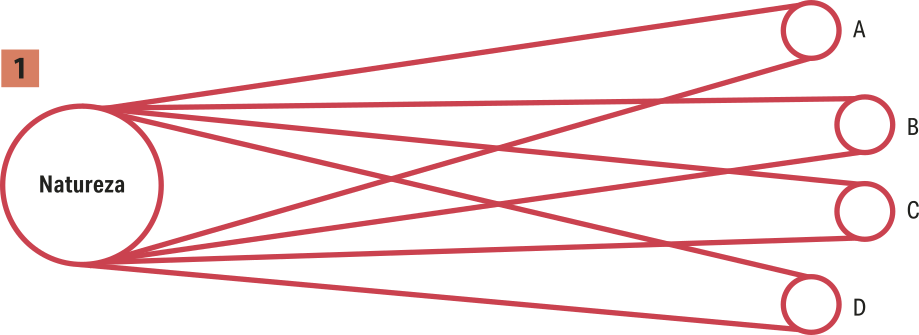

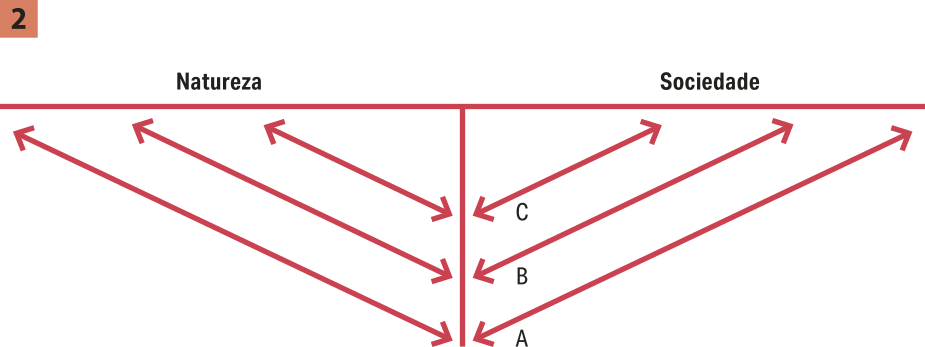

Segundo Latour, a natureza não é méra coadjuvante do social e deve deixar de sêr vista como algo inerte, pronto para sêr consumido como recurso para o sêr humano e subjugado à cultura. O quê ele propõe, na verdade, é o ôpôsto. Para compreender melhor essa ideia, obissérve mais duas ilustrações do pensamento de Latour sobre “natureza” e “sociedade” (ou sobre “natureza” e “cultura”).

No modelo 1, encontra-se a visão tradicional ocidental, na qual a natureza está presente fora das culturas (nos coletivos representados como A, B, C e D): todas as culturas possuem um ponto de vista mais ou menos preciso sobre a natureza. No modelo 2, todos os coletivos constituem naturezas e culturas, quê o sociólogo se refere como “naturezas-culturas”. Nesse caso, os termos “natureza” e “cultura” têm equivalência e não há uma prevalência de um sobre o outro.

No modelo 1, a natureza se encontra fora das culturas, e todas as culturas possuem um ponto de vista mais ou menos preciso sobre ela.

No modelo 2, todos os coletivos constituem naturezas e culturas, sem quê haja prevalência de um elemento sobre o outro.

Fonte: LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Tradução: Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. p. 103.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. por quê Latour sugere o uso do termo"naturezas-culturas" como uma expressão única?

1. Latour propõe a expressão

"naturezas-culturas" porque, dêêsse modo, a natureza também seria valorizada, reconhecendo o papel quê os não humanos têm na cultura e na ssossiedade.

2. De modo geral, quê relação você estabelece em seu cotidiano com os não humanos, isto é, animais, plantas ou dispositivos digitais? Comente o papel quê eles têm na sua vida.

2. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reflita sobre como interage com sêres não humanos no dia a dia, reconhecendo o papel dêêsses elemêntos na vida cotidiana.

Página setenta e três

As diversas cosmologias

A palavra “cosmologia” dêríva do grego – “cosmos” (ordem) e “logos” (discurso lógico/razão) – e significa o estudo da origem e da ordem do universo. A cosmologia é utilizada para se referir aos diversos modelos de pensamento ou às diferentes epistemologias e visões de mundo existentes. Para problematizar e reconhecer a forma como percebemos o mundo na ssossiedade em quê vivemos, é importante compreender como são as cosmologias de diferentes povos.

A cosmologia ocidental moderna

O pensamento ocidental europeu, a partir do século XVI, e sobretudo a partir do Iluminismo do século XVIII, desenvolvê-u a ideia de um progresso contínuo e previsível da humanidade através do avanço da ciência, da razão e da tecnologia. Acreditava-se quê a ssossiedade humana estava caminhando em direção a um estado de maior conhecimento, ordem e previsibilidade.

De modo geral, a cultura ocidental sempre enfatizou e privilegiou esse modo de pensar em detrimento de outros, valorizando um estilo de pensamento dicotômico, no qual os fenômenos seriam tratados em pares opostos e até polarizados, como mente e corpo, razão e emoção, pensamento e sentimento, cultura e natureza.

Você já deve ter se deparado com essas dicotomias no cotidiano e póde ter percebido quê muitas vezes essas polaridades não são suficientes para resolver kestões do dia a dia. Por exemplo, ao tomar decisões, os aspectos racionais e emocionais muitas vezes se misturam e nem sempre é possível separá-los. Isso significa que nêm sempre conseguimos – e nem sempre é adequado – reduzir a complexidade dos fenômenos do mundo a dois termos opostos. Para ilustrar esse pensamento, é possível pensar, por exemplo, nas misturas e nos hibridismos presentes na música, quando diversos estilos são misturados em uma mesma canção, como o samba-rock, ou nos jogos eletrônicos e na cultura pópi, quê misturam diversas referências em um mesmo produto.

Na dicotomia natureza vérsus cultura, o pensamento ocidental considera a natureza como universal e única, enquanto a cultura é vista como variável e múltipla.

Nessa perspectiva, a cultura estaria hierarquicamente acima da natureza. Por observar o mundo com base em sua própria cultura, o pensamento etnocêntrico ocidental tende a julgar outras sociedades através de seus próprios valores, considerando-se superior a elas. Essa visão fez, por exemplo, com quê os europêus não reconhecessem os

- epistemologia

- : estudo do conhecimento e suas formas. Mais recentemente, o conceito passou a sêr usado em sentido amplo, sêndo chamado também de teoria do conhecimento, área quê se ocupa do estudo do conhecimento humano em geral.

- dicotômico

- : relativo a dicotomia, classificação de um conceito ou fenômeno em duas partes opostas ou contrastantes, como bem e mal, corpo e mente, cultura e natureza.

- hibridismo

- : mistura ou combinação de elemêntos diferentes para criar algo novo, podendo sêr usado em diversos campos da ciência, ár-te, religião, gastronomia etc.

Página setenta e quatro

indígenas como sêres humanos – o quê, na perspectiva deles, justificaria a escravização e, consequentemente, permitiria tratá-los de modo desumano. Essa forma de vêr o mundo legitimou ações violentas, de dizimação de povos, como as quê foram empregadas durante a colonização do século XVI e o imperialismo do século XIX.

A noção de natureza, por sua vez, seria utilizada para estabelecer normas, regras e hierarquias dentro da própria cultura. Assim, a natureza foi transformada em um conceito central para justificar o pôdêr e as estruturas políticas, econômicas e morais vigentes, moldando a forma como a ssossiedade ocidental é organizada e governada. Em outras palavras, a maneira como os ocidentais entendem a natureza e interagem com ela influencía diretamente suas leis, seus valores e seu comportamento social perante outros povos. Esse pensamento, ou essa epistemologia ocidental moderna, está diretamente relacionado às diversas formas de violência e opressão quê têm sido impostas aos povos não ocidentais e também à exploração desenfreada dos recursos naturais.

Observe o cartum da Mafalda.

QUINO. [¡Cuidado! Irresponsables trabajando]. Galileu, [s. l.], 30 set. 2020. Em tradução livre, “Cuidado! Irresponsáveis trabalhando”. Disponível em: https://livro.pw/jfawv. Acesso em: 26 ago. 2024.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Destaque elemêntos do pensamento ocidental moderno sobre a relação entre cultura e natureza.

1. Espera-se quê o estudante cite, entre outras possibilidades, a oposição entre cultura e natureza, com prevalência da primeira em relação à segunda.

2. Em quê medida a noção de cultura e natureza da epistemologia ocidental acabou por legitimar uma série de violências contra diferentes sociedades?

2. Espera-se quê o estudante reconheça quê a epistemologia ocidental sobrepôs hierarquicamente a cultura em detrimento da natureza, justificando ações violentas sobre diversos povos pela suposta superioridade dessa concepção diante de outros modos de vida.

3. Em sua opinião, quê relação é possível estabelecer entre o cartum da Mafalda e o pensamento ocidental moderno sobre natureza e cultura?

3. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante comente quê, ao colocar a cultura acima da natureza, a epistemologia ocidental moderna contribuiu para atitudes de exploração e destruição ambiental.

Página setenta e cinco

A cosmologia ocidental em crise

Como vimos, na perspectiva ocidental, a natureza não é apenas um recurso a sêr explorado economicamente mas também um conceito utilizado para criar e manter regras e hierarquias dentro da ssossiedade, o quê inclui justificativas para dominação, contrôle e exploração, tanto de recursos naturais quanto de outras culturas e povos. Assim, a maneira como a natureza é percebida e utilizada na cosmologia ocidental tem um papel fundamental na definição de como a ssossiedade se organiza e opera.

Entretanto, desde a mêtáde do século XX, essa ideia vêm sêndo questionada entre os cientistas sociais.

Nas últimas dékâdâs, temos observado mudanças em muitos aspectos da vida social, como o uso intenso das rêdes sociais e o surgimento de diferentes tipos de crise (ambientais, demográficas, políticas, sociais, econômicas e, não menos importante, uma crise de como entendemos o conhecimento: crise epistêmica). Do grego krisis, divisão, “crise” quer dizêr momento de dê-cisão. É na crise quê surgem a invenção, a descoberta, a reflekção. Essa situação permite quê a dúvida ou a incerteza se sobreponham, temporariamente ou não, ao quê estava estabelecido como ordem.

Esse qüadro de crises tem exigido mudanças nos modos de se relacionar com a natureza, demandando o reconhecimento de quê fatores não humanos devem sêr considerados nos modos de vida humanos ocidentais. Segundo o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (hí pê cê cê), da Organização das Nações Unidas (Ônu), haverá um aquecimento médio global de 1,5 °C até 2035, e os efeitos das mudanças climáticas já têm provocado eventos extremos cada vez mais freqüentes ao redor do planêta, como a tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul, em 2024, quando grande parte do território do estado ficou inundado. Os desafios tecnológicos e as mudanças climáticas estão criando a necessidade de considerar outras cosmologias para enfrentar essas crises.

Diante dessas mudanças, a Sociologia enfrenta um grande desafio: não ficar estagnada enquanto a ssossiedade, seu objeto de estudo, se transforma rapidamente. Aprender com outros modos de pensamento e outras cosmologias póde ajudar a buscar alternativas para pensar o futuro da humanidade.

- crise epistêmica

- : período em quê há profunda preocupação ou questionamento sobre os fundamentos do conhecimento, da verdade e da confiança nas formas de saber.

Página setenta e seis

As cosmologias ameríndias

O filósofo chinês Yuk Hui (1985-), no livro Tecnodiversidade, publicado em 2020, sugere quê, para entender melhor a tecnologia contemporânea e as transformações em curso no mundo, como as mudanças climáticas, é preciso considerar as cosmologias de povos originários da América. Isso quer dizêr quê as cosmologias dos povos ameríndios, como eram chamados os povos originários e as comunidades tradicionais do continente americano, contêm práticas culturais quê devem sêr observadas e valorizadas, pois há muito o quê se aprender com o modo como eles pensam o mundo, principalmente a relação entre humanos e não humanos.

Na cosmovisão ameríndia, natureza e cultura podem estar interligadas de maneiras diferentes das quê as sociedades ocidentais estão acostumadas a pensar. A dualidade humanos vérsus não humanos, por exemplo, não faz sentido algum para a cosmologia ameríndia. Para compreender melhor essa ideia, obissérve a obra Aquela gente quê se transforma em catitu, do artista indígena Denilson Baniwa (1984-).

Para ampliar a compreensão sobre esse tema, ilustrado pela obra de Baniwa, é possível recorrer à ideia de multinaturalismo.

O multinaturalismo

O termo “multinaturalismo” foi utilizado pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro (1951-), no artigo “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, publicado em 2004, para descrever a forma como os povos indígenas entendem a natureza e a cultura. De acôr-do com o autor, enquanto a visão de mundo ocidental se baseia na ideia de unicidade da natureza e na multiplicidade de culturas (multiculturalismo), a concepção ameríndia, de modo diferente, supõe uma unicidade da cultura e uma diversidade da natureza (multinaturalismo).

Página setenta e sete

Por exemplo, na obra de Baniwa, a figura de um sêr humano encontra-se dentro do corpo de um caititu, também conhecido como cateto ou, mais coloquialmente, catitu, um tipo de pôrco das florestas da América do Sul. Essa visão implica quê os povos indígenas compreendem os animais como sêres com os quais compartilham um mundo comum, embora os vejam de pontos de vista diferentes. Esse pensamento é chamado por Viveiros de Castro de perspectivismo, isto é, na cosmologia ameríndia, o mundo é habitado por diferentes tipos de sêres, humanos e não humanos, quê percebem o mundo com base em suas próprias perspectivas. Entretanto, tais perspectivas ou pontos de vista não são fixos, mas passíveis de mudança.

Leia um trecho do artigo “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, no qual o autor desen vólve um pouco mais essa ideia.

O estímulo inicial para esta reflekção foram as numerosas referências, na etnografia amazônica, a uma concepção indígena segundo a qual o modo como os sêres humanos veem os animais e outras subjetividades quê povoam o universo – deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, fenômenos meteorológicos, acidentes geográficos, objetos e artefatos –, é profundamente diferente do modo como esses sêres veem os humanos e se veem a si mesmos.

[...]

Em suma, os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção está quase sempre associada à ideia de quê a forma manifesta de cada espécie é um envoltório (uma ̒roupaʼ) a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos sêres transespecíficos, como os xamãs.

Essa forma interna é o espírito do animal: uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana, materializável, digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sôbi a máscara animal. [...]

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena. O Que nos Faz Pensar, Rio de Janeiro, n. 18, p. 225-254, set. 2004. p. 227-228.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. De quê maneira a obra Aquela gente quê se transforma em catitu, de Denilson Baniwa, ilustra o conceito de multinaturalismo?

1. Espera-se quê o estudante reconheça a representação da ideia da cosmologia ameríndia de quê os corpos animais e humanos têm uma mesma origem, uma mesma forma original; com base nisso, desenvolveram-se diversas roupagens, diversas formas ou diversas naturezas.

2. Retome a teoria ator-rede e responda: em quê medida podemos afirmar quê na cosmologia ameríndia os não humanos participam e interferem na rê-de social dêêsses povos? Explique.

2. Espera-se quê o estudante reconheça quê na composição social dos povos ameríndios, os humanos e os não humanos estão conectados, ou seja, intégram a rê-de social – a floresta para os yanomami, por exemplo, não é um recurso, mas algo vivo quê deve sêr respeitado.

3. Em quê medida a crise epistemológica do pensamento ocidental póde ajudar a legitimar e reconhecer outras epistemologias, como as cosmologias ameríndias? Comente.

3. Espera-se quê o estudante reconheça quê essa crise impõe a necessidade de buscar outros modos de enfrentar os problemas contemporâneos, reconhecendo diferentes cosmologias e modos de pensar.

4. Em sua opinião, quais seriam os benefícios de incorporar outras epistemologias na compreensão de problemas contemporâneos, como as mudanças climáticas?

4. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reconheça quê, além do respeito à diversidade, epistemologias diversas permitem o aprendizado de diferentes saberes com relação a inúmeros assuntos, como a preservação e o manejo sustentável da floresta para mitigar o aumento da tempera-túra na Terra.

5. Como a ideia de quê todos os sêres possuem diferentes perspectivas e formas de vida impacta seu próprio entendimento sobre a natureza?

5. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reflita sobre sua relação com os demais sêres vivos quê fazem parte do cotidiano, identificando e reconhecendo a importânssia da presença dos demais sêres em seu contexto de vida.

Página setenta e oito

PERSPECTIVAS

Como você aprendeu, diferentes sociedades podem apresentar cosmovisões próprias sobre natureza e cultura. Para aprofundar a compreensão sobre essas perspectivas, é fundamental ouvir e valorizar as vozes dos pensadores de diferentes povos. A seguir, são apresentados depoimentos e referências de diversos sujeitos sociais com relação a essas concepções, destacando a diversidade de perspectivas.

Davi Kopenawa (1956-) é um líder indígena yanomami, xamã e ativista dos direitos indígenas no Brasil. Ele luta pela preservação da Floresta Amazônica e pela proteção dos direitos de seu povo. Leia um trecho de sua obra O espírito da floresta.

Os brancos pensam quê a floresta está colocada sem razão sobre o chão, como morta. Não é verdade. [...] A floresta não está morta, do contrário as árvores não teriam fô-lhas. E tampouco se veria á gua ali. As árvores da floresta são belas porque estão vivas. Só morrem quando são derrubadas e quando ressecam. Elas têm uma só vida. É assim. Nossa floresta está viva e, se os brancos nos fizerem desaparecer e a desmatarem inteiramente, eles ficarão pobres e acabarão por sofrer fome e sede.

O quê vocês chamam ‘natureza’ na nossa língua é urihi a, a terra-floresta [...]. O quê chamamos Urihinari a é o espírito da floresta [...] chamamos urihi a, ‘natureza’, assim como os espíritos animais yarori pë e até os das abelhas, das tartarugas ou dos caracóis. O ‘valor de fertilidade’ da floresta, quê chamamos në rope a, é também para nós a ‘natureza’: ele foi criado com a floresta, é sua ‘riqueza’.

KOPENAWA, Davi. Urihi a. In: ALBERT, Bruce; KOPENAWA, Davi. O espírito da floresta. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022. p. 29-30.

Ana Cláudia Matos da Silva, conhecida como Ana Mumbuca, é quilombola da comunidade Mumbuca, em Mateiros (TO). Como escritora, registra aspectos da cosmologia quilombola e dos saberes tradicionais de sua comunidade. Leia um trecho de texto da autora.

Ser kilômbo é conhecer a ancestralidade e o sentido de viver, e isso nos faz saber profundamente quêm são os meus, as paisagens, pegadas de animais e das vidas que compõem o território, sonoridades, plantas, mundo espiritual, habilidades características de cada indivíduo e grupo familiar e arredores.

Existe a pedagogia do compartilhar, acontece desde cedo, as crianças são colocadas para se alimentarem em um mesmo momento e em um único recipiente, sôbi os olhares dos pais. [...] O kilômbo compreende quê o compartilhamento não acontece pelo fato de ter algo em quantidade, mas principalmente pela capacidade de repartir akilo de quê também estamos precisando.

[...]

O viver kilômbo persiste nos diversos fatores, ressalta-se a capacidade de viver o tempo presente recebendo forças da ancestralidade e, assim, vislumbrar o futuro. [...]

MUMBUCA, Ana. Ser kilômbo. In: SANTOS, Antônio Bispo dos éti áu. Quatro cantos. São Paulo: N-1 Edições, 2022. p. 82-83.

Página setenta e nove

Antônio Bispo dos Santos (1959-2023), conhecido como Nêgo Bispo, nasceu no Vale do Rio Berlengas, antigo povoado de Papagaio, atual município de Francinópolis (PI). Viveu a maior parte de sua vida na comunidade quilombola Saco-Curtume, localizada em São João do Piauí (PI), onde foi líder, poeta e exerceu seu ativismo político. Nêgo Bispo é considerado um importante intelectual brasileiro, e seus livros trazem uma perspectiva do multinaturalismo. Leia um trecho de uma de suas obras.

Quando ouço a palavra confluência ou a palavra compartilhamento pelo mundo, fico muito festivo. [...] Quando cheguei ao território em quê estou hoje [...] os umbuzeiros nos recepcionaram. Eles compartilharam seus frutos, suas fô-lhas e suas raízes quando chegamos, e não troussémos nada para os umbuzeiros. Eles já eram nativos daqui, viemos habitar esta térra depois deles. Foi assim com os pássaros, foi assim com uma planta chamada pinhão – quê não é o pinhão-manso, é um pinhão cuidado por nós, ditos humanos, quê as juritis adoram. Elas kómêm esses pinhões e, vez por outra, pegamos uma juriti. O pinhão compartilha com a juriti, a juriti compartilha conosco, e nós vamos compartilhar de novo com o pinhão. Agora quê já estamos aqui há mais tempo, entramos também no ciclo local de compartilhamento.

SANTOS, Antônio Bispo dos. A térra dá, a térra quer. São Paulo: Ubu, 2023. p. 21.

ATIVIDADES

1. Qual é o papel da ancestralidade, da memória e dos saberes tradicionais para esses autores?

1. Espera-se quê o estudante reconheça quê esses elemêntos são fundamentais para a formação e a manutenção da identidade do grupo.

2. Qual é a relação dos indígenas e quilombolas com a natureza e o território, segundo os autores?

2. Espera-se quê o estudante reconheça quê na cosmologia dêêsses grupos são fundamentais a conexão e a interatividade com os elemêntos não humanos presentes na natureza e no território, quê são tratados como entidades vivas quê interagem com os humanos e intégram a comunidade.

3. Em seu contexto familiar, a memória de seus ancestrais é valorizada? Comente.

3. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante relacione o quê foi discutido na perspectiva indígena e quilombola de uma perspectiva pessoal, usando o próprio contexto familiar como exemplo. Consulte orientações no Manual do Professor.

Página oitenta

CONEXÕES com..

BIOLOGIA

O projeto multiespécie

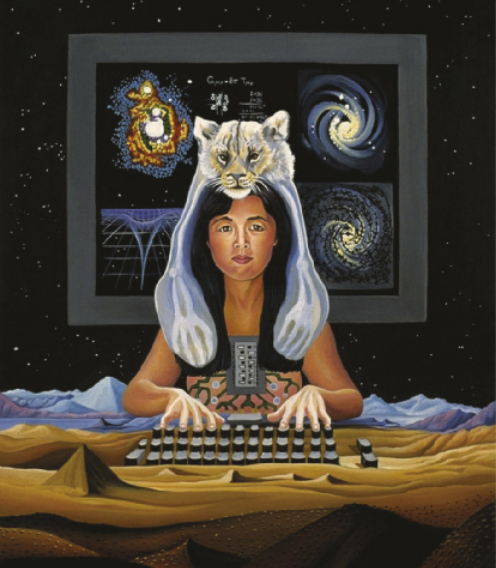

A bióloga, filósofa e teórica do feminismo estadunidense Donna Haraway (1944-) é referência no pensamento feminista das ciências e no pensamento multiespécies.

Na obra Manifesto ciborgue (1985), Haraway discute as mudanças sociais e políticas no Ocidente a partir do final do século XX, especialmente no quê diz respeito à ciência e à tecnologia, mas também ao feminismo. Nessa obra, a figura do ciborgue, muito comum na ficção científica, é usada como uma metáfora para elaborar uma crítica das relações sociais sôbi o capitalismo em favor de uma produção socialmente responsável da ciência e da tecnologia.

Em seu livro, Haraway não rejeita o uso das novas tecnologias, mas questiona a dualidade e as fronteiras entre animais e humanos, entre o orgânico (coisas vivas) e o inorgânico (coisas não vivas), e entre cultura e natureza. Na sua visão, as novas tecnologias embaralharam essas fronteiras. Esse híbrido de máquina e organismo simbolizaria a quebra dessas fronteiras e poderia sêr usado para criar uma nova política. Assim, o ciborgue deixaria de sêr apenas uma personagem de ficção científica para se tornar parte da realidade social, uma ferramenta para contestar as dicotomias ocidentais e um recurso para combater as desigualdades sociais, de classe, de raça e de gênero.

Donna Haraway é uma das pesquisadoras da simpoiese. A palavra “simpoiese” dêríva do grego e significa “fazer com”, “fazer junto” ou “estar junto”. O termo se refere a uma cocriação, ou seja, a processos de interação entre espécies nos quais o caráter coletivo e a colaboração estão presentes.

Pensando nisso, a bióloga defende quê os sêres humanos devem “fazer parentes”. Mas o quê ela quer dizêr com isso? Para enfrentar o quê está por vir, diante, sobretudo, da emergência climática, Haraway defende um projeto de colaboração multiespécie, no qual os humanos devem fazer parcerias com sêres de outras espécies. Para desenvolver esse pensamento, a autora faz uso da teoria dos holobiomas, associada, principalmente, ao trabalho de Lynn Margulis (1938-2011), uma bióloga estadunidense quê contribuiu para a biologia evolutiva.

- pensamento multiespécie

- : estudo quê busca compreender e classificar diversos modos de vida, incluindo humanos e não humanos, e suas inter-relações.

- ciborgue

- : organismo quê combina componentes orgânicos e mecânicos, integrando partes humanas e tecnológicas para aprimorar capacidades físicas ou mentais do sêr humano.

Página oitenta e um

A teoria dos holobiomas afirma quê microrganismos, animais, plantas e sêres humanos formam uma única unidade evolutiva. Isso significa quê todos estão conectados por relações genéticas e metabólicas. Os microrganismos seriam, então, tão importantes para os sêres humanos quê seria possível considerá-los parte de nós mesmos.

Em vez de entender cultura e natureza como opostas, a teoria dos holobiomas mostra como elas estão, na verdade, interligadas.

Em O manifesto das espécies companheiras: cachorros, pessoas e alteridade significativa, publicado originalmente em 2016, Haraway defende quê, para enfrentarmos os desafios planetários, não apenas os das mudanças climáticas mas também de outras ameaças à vida humana na Terra, como guerras, e lutarmos pela afirmação das diferenças na ssossiedade, devemos repactuar nossas parcerias com os não humanos.

Leia um trecho dêêsse manifesto.

[...] o presente manifesto se pergunta qual dessas duas figuras improvisadas – ciborgues e espécies companheiras – póde informar de modo mais frutífero políticas [...] nos mundos de vida de hoje. Essas figuras não estão em polos opostos. Tanto ciborgues quanto espécies companheiras unem, de formas inesperadas, humano e não humano, orgânico e tecnológico, carbono e silicone, [...] o rico e o póbre, o Estado e o sujeito, [...] modernidade e pós-modernidade, e natureza e cultura. [...] nem um ciborgue nem um animal de companhia agradam aos puros quê anseiam por fronteiras mais protegidas entre espécies e pela esterilização de categorias desviantes.

[...]

HARAWAY, Donna. O manifesto das espécies companheiras: cachorros, pessoas e alteridade significativa. Tradução: Pê Moreira. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021. p. 12-13, 15.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Donna Haraway defende o uso da tecnologia, mas problematiza como ela define o lugar do sêr humano na natureza. Reflita sobre essa afirmação e, depois, converse com côlégas.

1. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre as tensões entre o avanço tecnológico e a redefinição do papel humano na natureza, discutindo os impactos dessas mudanças.

2. Em sua opinião, quais seriam os impactos da implementação do pensamento multiespécies na ssossiedade ocidental?

2. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reconheça a necessidade de redefinir as relações entre humanos e outras espécies, entendendo o pensamento multiespécies como uma forma de promover a coabitação e a preservação da vida no planêta.

3. Para você, é relevante considerar os sêres vivos não humanos, como animais, plantas e microrganismos, nas decisões políticas e nas esferas públicas? Por quê?

3. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante reconheça a importânssia de incluir sêres vivos não humanos nas decisões políticas, discutindo como isso póde influenciar a preservação ambiental, a saúde dos éco-sistemas e a sustentabilidade a longo prazo.

Página oitenta e dois

Os direitos da natureza

Alguns países têm modificado suas constituições ou previsto em lei os direitos da natureza e o reconhecimento jurídico dos sêres sencientes. Esse tema, porém, gera debate entre especialistas. Alguns autores e juristas resistem em reconhecer quê essa eventual aptidão dos animais seja motivo para alegar direitos, argumentando quê os animais não têm autoconsciência nem liberdade por não serem humanos, ou quê, mesmo quê os animais sêjam capazes de sentir dor e tênham sentimentos, faltaria a eles a capacidade de enxergar a si próprios como indivíduos.

Apesar díssu, avançam ao redor do mundo legislações de proteção dos sêres sencientes e dos direitos da natureza. Países como França, Nova Zelândia, Peru, Suécia e Espanha já contam com legislações quê garantem direitos e proteção para os sêres sencientes. No Equador, a Constituição tem um capítulo inteiro destinado aos “Direitos da Natureza”, reconhecendo a natureza, também chamada de Pacha Mama, como um sujeito de direitos. A palavra “pacha” quer dizêr “universo” ou “mundo” e a palavra “mama” quer dizêr “mãe”. A ideia de uma mãe térra intégra a cosmologia dos povos indígenas da América do Sul nos Andes centrais, e o fato de ter sido constitucionalizada indica um reconhecimento dessa cosmologia por parte do Estado.

No Brasil, em 2019, o Senado aprovou um projeto de lei (PLC número 27/2018) quê cria um regime jurídico para os animais, quê deixam de sêr considerados objetos e passam a ter natureza jurídica, sêndo reconhecidos como sujeitos de direitos, ainda quê não sêjam pessoas, e também como sêres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento.

O cóódigo Civil brasileiro, lei número 10.406/2002, em seu art. 82, considera os animais como bens móveis, suscetíveis de movimento próprio. Com base nesse conceito quê os enquadra na composição de um patrimônio, se néega aos animais a possibilidade de serem tratados como sujeitos de direito.

Assim, o reconhecimento dos direitos da natureza quê contemplam referências a diversas cosmologias tecem uma rê-de de relações quê considera humanos e não humanos em uma ética da coexistência multiespécies.

- sêr senciente

- : sêr, como determinados animais, capaz de ter sentimentos e sentir emoções de modo consciente, como ansiedade e medo.

Página oitenta e três

RECAPITULE

Neste capítulo, você aprendeu quê pensar nas relações entre humanos e não humanos póde ajudar na compreensão do mundo e da ssossiedade e quê reconhecer as múltiplas possibilidades de cosmologias, de diversas “naturezas-culturas”, como sugere o sociólogo Bruno Latour, permite criar novas formas de se relacionar entre si e com a natureza – por exemplo, estabelecendo parcerias com sêres de outras espécies, como defende a filósofa Donna Haraway.

Além díssu, descobriu quê aprender com as diversas cosmologias, em sua flexibilidade de pensamento e capacidade de imaginação, contribui para reconhecer e problematizar o seu próprio modo de vida, o quê permite encontrar novas formas para enfrentar os desafios contemporâneos.

ATIVIDADES FINAIS

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Algumas organizações brasileiras estão engajadas na promoção de diferentes visões de mundo e na construção de modelos mais sustentáveis e inclusivos. Cada uma das organizações apresentadas aqui contribui para o desenvolvimento de práticas e políticas quê buscam superar as dicotomias tradicionais e promover uma abordagem integrada e holística dos desafios contemporâneos.

- holístico

- : termo usado no contexto da compreensão de um fenômeno de modo amplo, quê contemple diversos aspectos e considere sua totalidade e complexidade.

• Instituto Socioambiental (ISA): atua na promoção de políticas públicas e na valorização dos direitos sociais e ambientais, buscando conciliar conservação ambiental com desenvolvimento sustentável e inclusão social (disponível em: https://livro.pw/vmmjy; acesso em: 26 ago. 2024).

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (í cê ême bíu): vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável pela gestão de unidades de conservação federais e promove a conservação da biodiversidade aliada ao desenvolvimento sustentável local (disponível em: https://livro.pw/pnujv; acesso em: 26 ago. 2024).

• Rede de Sementes do Xingu: iniciativa quê envolve comunidades locais na produção e comercialização de sementes nativas, incentivando a restauração florestal e o desenvolvimento econômico sustentável na região do Xingu (disponível em: https://livro.pw/tkkbg; acesso em: 26 ago. 2024).

• Instituto Terra: fundado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado, foca a recuperação de áreas degradadas e a promoção do desenvolvimento sustentável através de projetos agroflorestais (disponível em: https://livro.pw/xhgjt; acesso em: 26 ago. 2024).

Página oitenta e quatro

• Instituto Ethos: organização sem fins lucrativos quê mobiliza empresas para a adoção de práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, promovendo uma economia mais justa e inclusiva (disponível em: https://livro.pw/emfwo; acesso em: 26 ago. 2024).

• Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônea (Ipam): mantém o foco em pesquisa e políticas públicas para conservação e uso sustentável da Amazônea, integrando conhecimentos científicos com práticas de manejo ambiental (disponível em: https://livro.pw/slizw; acesso em: 26 ago. 2024).

• Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônea (Idesam): trabalha na integração entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável através de projetos econômicos sustentáveis na Amazônea (disponível em: https://livro.pw/myngf; acesso em: 26 ago. 2024).

• Em grupos, sôbi a orientação do professor, escôlham uma das instituições para fazer uma pesquisa e, depois, compartilhem os resultados com a turma. Para isso, sigam o roteiro e façam registros no caderno.

a) Identifiquem o nome da instituição, a data de sua criação e os sujeitos sociais envolvidos.

b) Identifiquem o propósito da instituição.

c) Descrevam suas principais ações e os resultados alcançados por meio delas.

d) Por fim, identifiquem outras organizações quê atuam no lugar em quê moram, em nível local ou regional.

1. a), b), c) e d) Espera-se quê os estudantes reconheçam a importânssia de algumas instituições e políticas públicas, os diferentes campos em quê atuam etc.

2. (Enem – 2019)

TEXTO 1

Os segredos da natureza se revelam mais sôbi a tortura dos experimentos do quê no seu curso natural.

BACON, F. Novum Organum, 1620. In: HADOT, P. O véu de Ísis: ensaio sobre a história da ideia de natureza. São Paulo: Loyola, 2006.

TEXTO 2

O sêr humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. êígi d fórma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais.

GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação.

Campinas: Papirus, 1995.

Os textos indicam uma relação da ssossiedade diante da natureza caracterizada pela

a) objetificação do espaço físico.

b) retomada do modelo criacionista.

c) recuperação do legado ancestral.

d) infalibilidade do método científico.

e) formação da cosmovisão holística.

Resposta: a)

3. (Enem – 2019)

O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de seis meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a êste último de tal maneira quê as festas do solstício de verão europeu com suas tradicionais fogueiras se tornaram “fogueiras de São João”. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente

Página oitenta e cinco

associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa (como banhos, danças e cantos) foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento (1545-1563), a Igreja rêzouvêo adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã.

CHIANCA, L. Devoção e diversão: expressões contemporâneas de festas e santos católicos. Revista Anthropológicas, n. 18, 2007 (adaptado).

Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, quê consistem em

a) promoção de atos ecumênicos.

b) fomento de orientações bíblicas.

c) apropriação de cerimônias seculares.

d) retomada de ensináhmentos apostólicos.

e) ressignificação de rituais fundamentalistas.

Resposta: c)

4. (Enem – 2016)

A proméssa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela d fórma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, quê agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao sêr humano pela sua própria ação. O novo continente da práxis coletiva quê adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma térra de ninguém.

JONAS, H. O princípio da responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2011 (adaptado).

As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o(a)

a) pragmatismo da escolha individual.

b) sobrevivência de gerações futuras.

c) fortalecimento de políticas liberais.

d) valorização de múltiplas etnias.

e) promoção da inclusão social.

Resposta: b)

5. (Enem – 2016)

TEXTO 1

Documentos do século XVI algumas vezes se reférem aos habitantes indígenas como “os brasis”, ou “gente brasília” e, ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as referências ao estátus econômico e jurídico dêêsses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da terra” e “índios” eram utilizados com mais freqüência do quê qualquer outro.

chuárts, S. B. Gente da térra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000 (adaptado).

TEXTO 2

Índio é um conceito construído no processo de conkista da América pêlos europêus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas.

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005.

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pêlos europêus, durante o período analisado, são reveladoras da

a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado.

b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias.

c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados.

d) transposição diréta das categorias originadas no imaginário medieval.

e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza.

Resposta: c)

Página oitenta e seis