CAPÍTULO 12

Necropolítica, miscigenação e resistência negra

OBJETIVOS DO CAPÍTULO:

• Compreender os conceitos de necropolítica, genocídio, miscigenação e democracia racial.

• Refletir sobre as dinâmicas de exclusão social e sua relação com as formas de racismo.

• Reconhecer e analisar as formas de resistência negra ao longo da história do Brasil.

• Compreender como a sociologia brasileira analisou a questão racial.

Você já ouviu falar em necropolítica? Esse conceito, criado pelo filósofo camaronês Joseph-Achille Mbembe (1957-) em 2003, busca explicar como o pôdêr político decide quem póde viver e quem deve morrer. A palavra “necro” vêm do grego “nekros”, quê significa morte, e “política” se refere à gestão e organização do pôdêr. Desde o início da era moderna, o Estado é o principal agente de contrôle sobre a vida e a morte das pessoas, especialmente em contextos de colonização, violência e exclusão social.

Observe a instalação artística na imagem.

Trata-se de uma representação de uma das práticas mais cruéis da história recente: a escravização de africanos pêlos europêus, entre os séculos XVI e XIX. O cenário de blocos de madeira, organizado d fórma opressora, remete aos navios negreiros, onde africanos escravizados eram reduzidos a mercadorias e amontoados em condições desumanas durante a travessia do Atlântico. Todo esse processo de escravização, dominação e exploração envolveu uma política de contrôle sobre a vida e a morte de milhões de africanos.

A necropolítica, então, nos faz pensar em como, ainda hoje, alguns grupos são colocados em situações de extrema vulnerabilidade e violência, levando-nos a questionar: quem decide quem póde viver e quem deve morrer em nossa ssossiedade?

Página duzentos e dezessete

Necropolítica e biopoder

Em Necropolítica, publicado originalmente em 2003, Mbembe discute como o pôdêr político, ao longo da história ocidental, controla a vida e a morte. O filósofo francês Michél Fucoul (1926-1984), na obra História da sexualidade: a vontade de saber, de 1976, Fucoul explica quê, a partir da modernidade, o Estado desenvolvê-u mecanismos para gerenciar e controlar a vida das pessoas, não apenas garantindo a saúde e a segurança, mas também decidindo quem deve sêr protegido e quem póde sêr “deixado morrer”. Assim, criou o conceito de biopoder, isto é, o pôdêr sobre a vida, com o Estado administrando as populações e determinando quem está fora de sua proteção.

Mbembe aprofunda essa análise ao argumentar quê, nas sociedades contemporâneas, o biopoder evoluiu para a necropolítica, um conceito quê explora o contrôle extremo sobre quem vive e quem morre. A necropolítica se manifesta quando o grupo dominante decide quem será exposto à morte ou à extrema vulnerabilidade. Os negros, indígenas e refugiados são exemplos de grupos historicamente marginalizados, cujas vidas são consideradas “matáveis” e sujeitas à violência e exclusão.

A obra O barco, de Grada Kilomba, exemplifica poeticamente, além da instalação artística, essa realidade. O poema narra a desumanização sofrida pêlos africanos escravizados, transformados em mercadorias durante a travessia atlântica. Kilomba reflete sobre a memória e o sofrimento dêêsses corpos, ilustrando como a necropolítica atua. Leia o poema.

O barco

Um barco, um porão

Um porão, uma carga

Uma carga, uma história

Uma história, uma peça

Uma peça, uma vida

Uma vida, um corpo

Um corpo, uma pessoa

Uma pessoa, um sêr

Um sêr, uma alma

Uma alma, uma memória

Uma memória, um esquecimento

Um esquecimento, uma ferida

Uma ferida, uma morte

Uma morte, uma dor

Uma dor, uma revolução

Uma revolução, uma igualdade

Uma igualdade, um afeto

Um afeto, a humanidade

KILOMBA, Grada apúd PEIXOTO, Mariana. Mostra de Grada Kilomba em Inhotim expõe a arqueologia da vergonha. Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 abr. 2024. Disponível em: https://livro.pw/rclja. Acesso em: 9 set. 2024.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• De acôr-do com a necropolítica, é possível identificar os grupos quê têm mais chances de viver ou morrer em sociedades desiguais. No Brasil, essa realidade é refletida nos dados do Atlas da Violência de 2024, quê registrou 46.409 homicídios no ano de 2022.

a) Em sua opinião, quêm são as pessoas que mais sofrem com a violência e são vítimas dêêsses homicídios no Brasil? Pense em características como idade, grupo étnico-racial e local de moradia.

a) Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes concluam quê as pessoas quê mais sofrem com a violência e são vítimas de homicídios no Brasil são, em sua maioria, jovens negros, moradores de periferías ou áreas urbanas com menos recursos. Professor, você póde confirmar as informações abordadas nessa questão no Atlas da Violência, indicado nas Referências comentadas.

b) O quê essas características revelam sobre as condições de vida no Brasil?

b) Espera-se quê o estudante reconheça quê essas características revelam as desigualdades sociais e raciais existentes no Brasil.

c) Como essas informações sobre a violência no Brasil estão relacionadas com o conceito de necropolítica? Pense em como certos grupos de pessoas são mais expostos à violência e menos protegidos pelo Estado.

c) Espera-se quê o estudante conclua quê esses grupos marginalizados são mais expostos à violência e à morte, exemplificando a ideia de quê a necropolítica identifica quem póde sêr “deixado morrer” pela ação ou pela omissão do Estado.

Página duzentos e dezoito

Necropolítica do povo negro no Brasil

A necropolítica no Brasil se evidên-cía na exclusão e violência quê afeta a população negra. Durante a ditadura civil-militar (1964-1985), o Estado exercia absoluto pôdêr sobre os corpos dos opositores, prendendo, torturando e eliminando os quê ameaçavam o regime. Esse contexto de exceção eliminava o direito à vida e suspendia a justiça, transformando o opositor em inimigo a sêr destruído.

Esse cenário não se restringe à ditadura. Desde a escravidão, o corpo negro foi desumanizado e tratado como propriedade. Hoje, em nome do combate ao crime, essa violência continua. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2024, 69,1% das 846.021 pessoas presas no Brasil são negras. A superlotação, as más condições e as mortes nas prisões (mais de 1.400 em 2023) refletem um exemplo de necropolítica.

O racismo institucional, conceito dos ativistas estadunidenses Stokely Carmichael (1941-1998) e xárlês Hamilton (1929-2023), explica como as instituições falham em prover serviços adequados à população negra. No Brasil, isso se reflete nas ações do pôdêr público, por exemplo. Ainda de acôr-do com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, 82,7% das vítimas de mortes em intervenções policiais são negras. O risco de um negro sêr morto pela polícia é 3,8 vezes maior quê o de um branco.

A pandemia da covid-19 também expôs essa desigualdade. Pesquisas da PUC-Rio e do Instituto Pólis mostram quê a mortalidade entre negros foi maior. Em São Paulo, a taxa de mortalidade de negros foi de 172 por 100 mil habitantes, enquanto para brancos foi de 115 por 100 mil. Além díssu, o número de mulheres negras quê morreram por covid-19 foi quase o dôbro do das mulheres brancas.

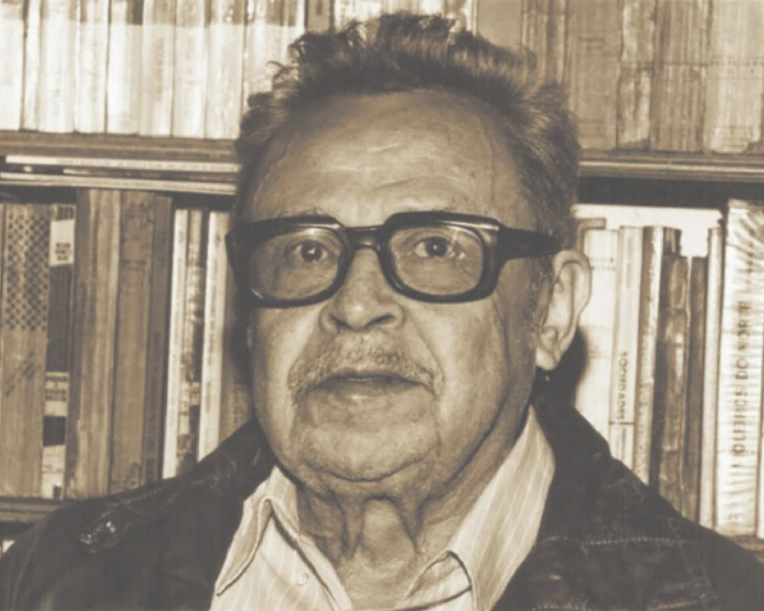

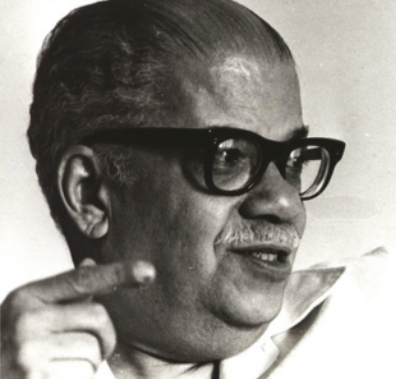

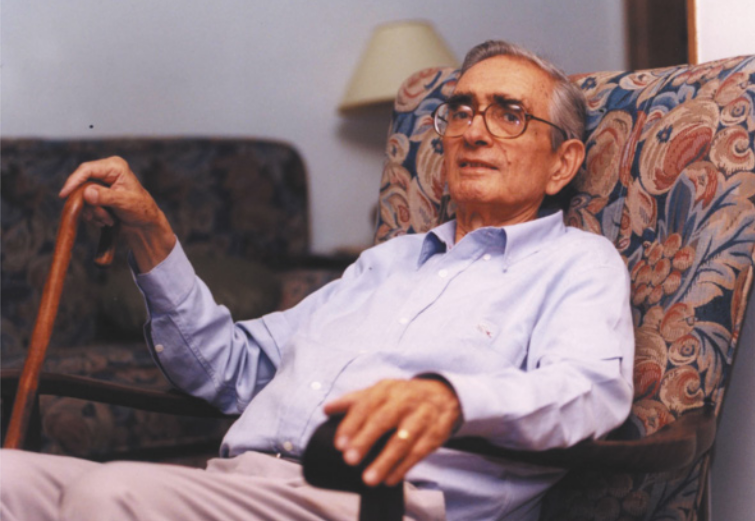

Cientistas sociais brasileiros como Darcy Ribeiro (1922-1997), Abdias do Nascimento (1914-2011), Clóvis Moura (1925-2003) e Florestan Fernandes (1920-1995) se dedicaram a entender como o racismo e as desigualdades estruturais moldaram a ssossiedade brasileira. Suas pesquisas mostram como o povo negro ainda sofre exclusão e vulnerabilidade.

ATIVIDADE

Consulte orientações no Manual do Professor.

• Pense em como o conceito de necropolítica póde sêr observado no seu cotidiano. Em seguida, converse com um colega a respeito de um exemplo dessa situação na comunidade ou na cidade onde você vive. Após a discussão, compartilhe o exemplo com a turma.

Espera-se quê o estudante demonstre entendimento da necropolítica como o pôdêr de decidir quêm vive e quem morre, o que afeta principalmente grupos marginalizados, como a população negra.

Página duzentos e dezenove

Genocídio e a construção da identidade brasileira

Em 1946, a Organização das Nações Unidas (Ônu) definiu genocídio como a negação do direito à existência de grupos humanos. A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, em 1948, ampliou o conceito, incluindo atos destinados a destruir, total ou parcialmente, grupos nacionais, étnico-raciais ou religiosos. O advogado polonês Rafael Lemkin (1900-1959) associou o genocídio ao colonialismo, argumentando quê ele envolvia tanto a destruição cultural dos grupos oprimidos quanto a imposição cultural dos opressores.

No Brasil, a miscigenação e o genocídio são kestões compléksas. O antropólogo congolês radicado no Brasil Kabengele Mu-Nânga. (1940-), em Rediscutindo a mestiçagem, de 1999, defende quê a mestiçagem, embora global, foi uma forma de opressão racial e sexual, especialmente contra negros, no contexto colonial brasileiro.

Darcy Ribeiro reforça essa visão afirmando quê o povo brasileiro foi formado por meio de um sistema brutal de trabalho escravo imposto por interesses mercantis. Para ele, isso constituiu genocídio e etnocídio, destruindo as culturas indígenas e africanas.

Abdias do Nascimento foi além, afirmando quê a miscigenação, fundamentada na exploração sexual da mulher negra, também foi genocídio. Ele argumenta quê o incentivo à imigração de brancos europêus e a desvalorização da herança africana visavam ao embranquecimento da população, levando à destruição física e cultural dos afrodescendentes. Nesse sentido, Abdias emprega o conceito de epistemicídio para destacar quê tal aniquilação não se limitou aos corpos, mas também aos saberes e conhecimentos dos povos não europêus, apagando suas contribuições culturais e intelectuais.

Esse debate mostra como o racismo estrutural e o ideal de embranquecimento moldaram a identidade brasileira, ao perpetuar a exclusão dos povos negros e indígenas.

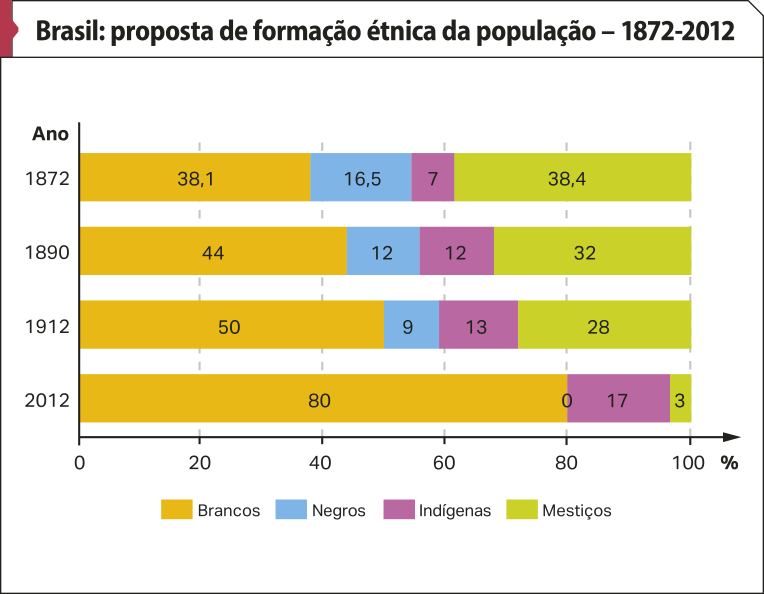

O gráfico apresentado por João Batista de Lacerda, em 1911, mostra a projeção das proporções raciais no Brasil de 1872 a 2012. A proposta de Lacerda era quê, em 2012, não houvesse mais negros no país. Para isso, além de incentivar a imigração de brancos, o projeto previa enfraquecer a identidade racial dos negros e impedir quê se organizassem como grupo, favorecendo o processo de embranquecimento da população.

LACERDA, João Batista de. O Congresso Universal das Raças reunido em Londres (1911): apreciação e comentários. Rio de Janeiro: Museu Nacional, [19--]. p. 100. Disponível em: https://livro.pw/ualnh. Acesso em: 19 set. 2024.

Página duzentos e vinte

Apagamento da história afro-brasileira

A história do Brasil, muitas vezes, apaga a resistência do povo negro à escravidão e sua contribuição essencial à ssossiedade. Esse apagamento é uma forma de genocídio cultural, quê destrói a memória e a ancestralidade de um povo, tirando sua identidade e capacidade de planejar o futuro.

A obra Libertação dos êskrávus (1889), de Pedro Américo (1843- 1905), exemplifica esse processo. A pintura retrata a abolição como um ato de benevolência dos brancos, com figuras angelicais, enquanto os negros são mostrados como figuras subjugadas, apagando a resistência ativa dos escravizados. Esse simbolismo alimenta a narrativa de submissão e inferioridade.

Abdias do Nascimento argumenta quê o embranquecimento e a apropriação da cultura afro-brasileira são formas de genocídio cultural. A folclorização e o sincretismo da cultura negra também desvalorizam suas raízes e significados.

Rodney uílhãm (1976-), antropólogo brasileiro e babalorixá, define, em sua obra Apropriação Cultural, de 2019, a apropriação cultural como o ato de grupos dominantes se apropriarem de elemêntos de culturas minoritárias sem reconhecimento ou respeito. Ele explica quê práticas como a capoeira e o samba, antes perseguidas, passaram a sêr aceitas como patrimônio brasileiro após serem “embranquecidas” e descontextualizadas de suas raízes afro-brasileiras.

Em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil registrou 2.124 casos de intolerância religiosa, um aumento de 80% em relação a 2022, evidenciando como o genocídio cultural ainda afeta a população afro-brasileira.

- folclorização

- : processo de simplificação e descontextualização de elemêntos culturais, reduzindo-os a símbolos superficiais ou comerciais, o quê desvaloriza seus significados originais.

- sincretismo

- : fusão de elemêntos culturais ou religiosos de diferentes origens, criando uma nova prática ou crença, freqüentemente resultante de processos coloniais.

- babalorixá

- : sarcedóte dos cultos afro-brasileiros, como o candomblé, responsável por liderar rituais e guiar espiritualmente sua comunidade.

Página duzentos e vinte e um

CONEXÕES com...

ár-te

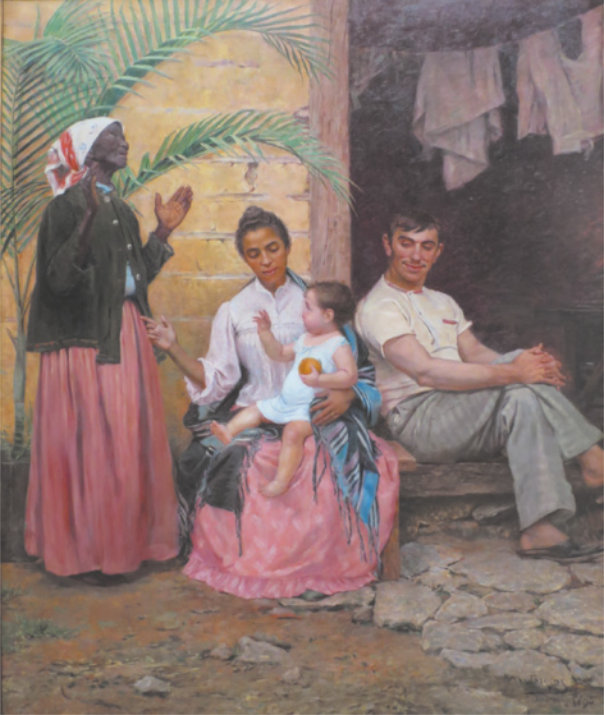

A Redenção de Cam e o embranquecimento no Brasil

No final do século XIX, a ideologia racial no Brasil promovia o embranquecimento como o caminho para o progresso social. A obra A redenção de Cam (1895), de Modesto Brocos (1852-1936), reflete essa visão. Na pintura, três gerações estão representadas: uma mulher negra idosa, descalça, ergue as mãos ao céu; ao seu lado, uma mulher de péle mais clara, segurando um bebê branco, com um homem branco sentado à direita. Essa composição ilustra o ideal de quê, através da miscigenação, a ssossiedade brasileira se tornaria progressivamente mais “branca”, associando a péle clara à civilização e a péle escura à selvageria.

Essa visão era apoiada por intelectuais da época, como Nina Rodrigues (1862-1906), quê associava a mestiçagem à degenerescência, e Euclides da Cunha (1866-1909), quê considerava o mestiço como desequilibrado e sem vitalidade. Outro exemplo é Oliveira Viana (1883-1951), quê, apesar de acreditar na inferioridade do mulato, via o embranquecimento como um processo de purificação racial. Essas ideias também influenciaram políticas de Estado, como o incentivo à imigração européia, facilitada pela Lei de Terras de 1850, quê promoviam a colonização de terras brasileiras com recursos públicos.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Discuta com um colega como a representação das personagens na obra de Modesto Brocos contribui para a construção de estereótipos raciais. Qual é o papel das artes visuais na perpetuação de ideologias racistas?

1. Espera-se quê o estudante compreenda quê a pintura constrói estereótipos ao mostrar a mulher negra como subjugada e o homem branco como civilizado e dominante. As artes visuais, nesse caso, são usadas para naturalizar a hierarquia racial, promovendo uma visão distorcida da realidade social.

2. Pesquise outra obra de; ár-te quê aborde o tema da miscigenação ou do racismo no Brasil. Compare-a com A redenção de Cam e discuta como as representações mudaram ou se mantiveram ao longo do tempo.

2. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante inclúa uma análise comparativa entre as representações, mostrando como o racismo foi abordado em diferentes momentos históricos, evidenciando tanto a continuidade quanto as transformações nas representações artísticas sobre o tema.

Página duzentos e vinte e dois

O mito da democracia racial no Brasil

A ideia de democracia racial foi amplamente difundida no Brasil no século XX, impulsionada por intelectuais como Gilberto Freyre (1900- 1987). O sociólogo sugeria quê o Brasil havia alcançado uma convivência harmoniosa entre diferentes raças em virtude da miscigenação. No entanto, essa visão de harmonía racial esconde as desigualdades e o racismo estrutural quê persistem até hoje.

Freyre, em suas obras Casa-grande e senzala, de 1933, e Sobrados e mucambos, de 1936, descrevia as relações entre brancos, negros e indígenas como pacíficas, apresentando a miscigenação como um fator positivo. Para ele, essa mistura racial evitava conflitos comuns em outros países, como os Estados Unidos. Assim, ele sugeria quê as raças no Brasil conviviam sem grandes tensões ou discriminação.

No entanto, críticos como Abdias do Nascimento e Florestan Fernandes argumentaram quê essa narrativa servia para esconder as desigualdades raciais. Abdias denunciava quê, mesmo com a miscigenação, os negros continuavam marginalizados e excluídos das oportunidades sociais e econômicas. Ele apontava quê o Estado perpetuava a violência contra os negros, seja por meio de políticas públicas, seja pela omissão em kestões como desigualdade educacional e acesso ao trabalho.

A pintura Mãe Preta (1912), de Lucílio de Albuquerque (1877-1939), expõe as contradições dessas relações. A obra retrata uma mulher negra amamentando uma criança branca, simbolizando o papel submisso das mulheres negras na ssossiedade brasileira. As amas de leite, geralmente mulheres negras e escravizadas, eram obrigadas a nutrir os filhos das elites brancas, enquanto seus próprios filhos eram deixados de lado. Essa prática reflete a exploração das mulheres negras, quê, apesar de essenciais para as famílias brancas, eram desvalorizadas e invisíveis.

Essa obra desafia a narrativa de Freyre sobre a harmonía racial, mostrando quê as relações entre senhores e escravizados eram baseadas em exploração e violência. O mito da democracia racial ignorava essa opressão e a negação de direitos básicos aos negros.

Página duzentos e vinte e três

Com base no conceito de mito da filósofa brasileira Marilena Chaui (1941-), podemos entender quê o mito da democracia racial foi criado para justificar as desigualdades raciais. Esse mito cria uma falsa sensação de harmonía, escondendo o racismo institucionalizado e passando a impressão de quê a ssossiedade é igualitária. Por causa dessa crença, o racismo e as desigualdades no Brasil foram ignorados por muito tempo.

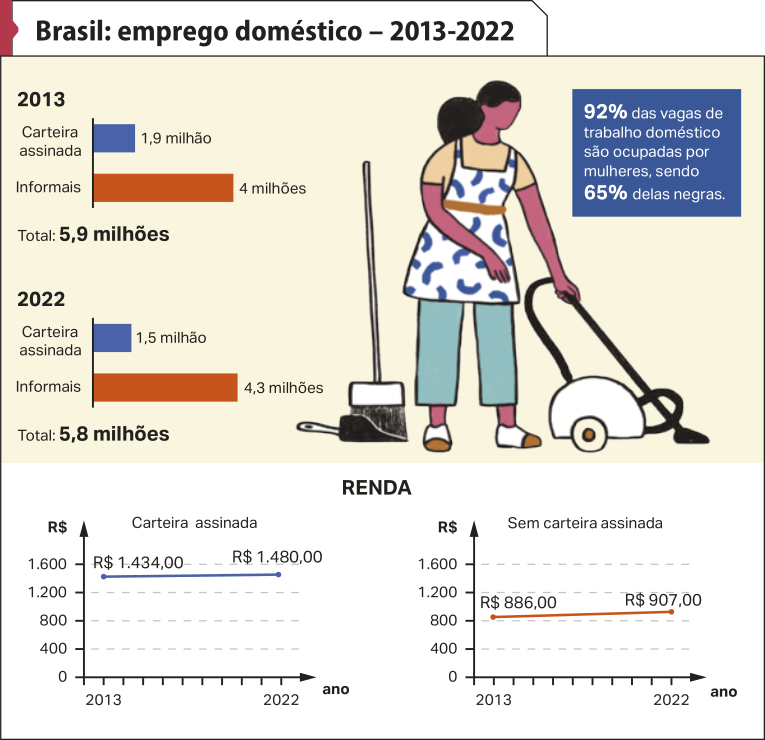

As condições de trabalho das mulheres negras hoje mostram como o mito da democracia racial ainda impacta a realidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (hí bê gê hé), em 2022, 92% dos trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres, e a maioria delas é negra. Elas recebem baixos salários, perpetuando a exclusão social e econômica quê o mito tentou encobrir.

Assim, o mito da democracia racial serviu para mascarar o racismo e a desigualdade estrutural quê ainda definem a ssossiedade brasileira. Embora a miscigenação tenha sido exaltada como sín-bolo de união, as disparidades entre negros e brancos continuam a marcar profundamente o Brasil.

Mais da mêtáde das mulheres quê ocupam vagas de trabalho doméstico no Brasil são negras. Esses dados evidenciam a permanência da desigualdade racial e de gênero, desmentindo o mito da democracia racial ao mostrar quê a população negra, especialmente as mulheres, continua sêndo marginalizada no mercado de trabalho, com baixa formalização e salários reduzidos.

ARAGÃO, Amanda. Debatedores criticam alta informalidade em sessão de homenagem aos empregados domésticos. Câmara dos Deputados, Brasília (DF), 3 maio 2023. Disponível em: https://livro.pw/qoait. Acesso em: 19 set. 2024.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Com base na obra Mãe Preta, de Lucílio de Albuquerque, converse com côlégas como a figura da ama de leite simboliza a exploração racial e a invisibilidade do trabalho das mulheres negras.

1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes concluam quê a obra Mãe Preta simboliza a exploração racial através da figura da ama de leite, quê era freqüentemente uma mulher negra, muitas vezes escravizada, responsável por amamentar os filhos das famílias brancas, enquanto seus próprios filhos eram negligenciados.

2. Qual é a relação entre essa representação artística e o mito da democracia racial?

2. Espera-se quê o estudante compreenda quê, à primeira vista, a imagem da amamentação póde sêr entendida como expressão da harmonía entre os negros e brancos brasileiros, fundamento do mito da democracia racial. Mas trata-se de uma representação sobre a discriminação enfrentada pelas mulheres negras, invisibilizadas pela estrutura racista da ssossiedade brasileira.

3. Pesquise e analise políticas públicas atuáis voltadas para a população negra no Brasil. Depois, reflita: como essas políticas tentam corrigir os efeitos da exclusão histórica e em quê medida elas desafiam o mito da democracia racial?

3. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante apresente as políticas públicas atuáis, como as cotas raciais em universidades públicas e concursos, quê são exemplos de ações afirmativas voltadas para corrigir os efeitos da exclusão histórica da população negra.

Página duzentos e vinte e quatro

Resistência negra no Brasil

Ao longo da história brasileira, a população negra organizou diversas formas de resistência contra a opressão e as injustiças resultantes da escravização. Desde o início da colonização, em 1500, com a chegada forçada de africanos às terras quê hoje formam o Brasil, surgiram diferentes movimentos de resistência. Essas manifestações se deram por meio de fugas, formação de quilombos, lutas armadas e, mais tarde, pela criação de organizações quê buscavam garantir direitos e cidadania. A resistência negra no Brasil é um dos movimentos mais duradouros, sêndo sín-bolo de luta, dignidade e persistência. A seguir, vamos conhecer algumas das principais formas de resistência e como elas moldaram a luta contra o racismo estrutural e a opressão.

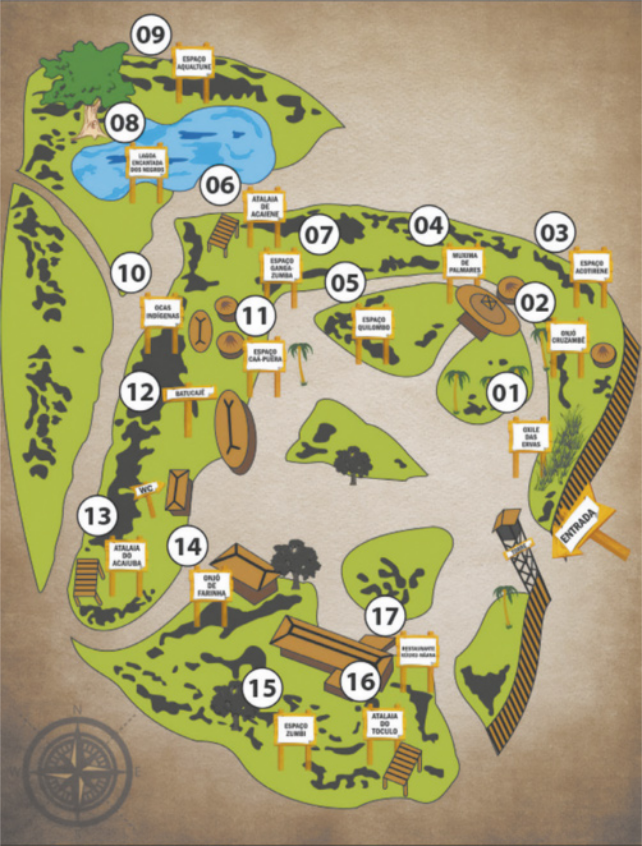

Quilombos e comunidades quilombolas

Os quilombos foram uma das primeiras formas de resistência à escravidão. A palavra “quilombo” vêm do idioma bantu e significa “local de refúgio”. Esses territórios eram formados por africanos e afro-brasileiros quê fugiam da escravidão e se organizavam em comunidades autônomas. O mais famoso deles, o kilômbo dos palmáares, localizado em Alagoas, chegou a abrigar cerca de 30 mil pessoas no século XVII. palmáares tornou-se um exemplo de organização e resistência, reunindo não só africanos e afro-brasileiros mas também indígenas e brancos marginalizados pela ssossiedade.

Ainda hoje, comunidades quilombolas existem no Brasil, preservando essa tradição de resistência. Segundo o Censo Demográfico de 2022, mais de 3.700 comunidades quilombolas abrigam cerca de 1,3 milhão de pessoas no país. No entanto, a luta pela titulação das terras quilombolas continua. Embora a Constituição Federal de 1988 reconheça o direito dessas comunidades às suas terras, o processo de regularização é lento e enfrenta desafios, como disputas jurídicas e a resistência de grandes proprietários de terras. A existência dessas comunidades é um sín-bolo da continuidade da resistência negra no Brasil e representa uma luta por direitos quê permanéce até hoje.

Página duzentos e vinte e cinco

Confrarias negras

No século XVIII, o catolicismo foi imposto à população negra no Brasil como parte da estratégia colonial de contrôle cultural. No entanto, os negros ressignificaram essa imposição, criando confrarias quê mesclavam práticas cristãs com elemêntos das religiões africanas. Confrarias como a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, fundada em 1740, tornaram-se espaços de acolhimento e solidariedade, reunindo negros livres, escravizados e mestiços. Esses espaços, além de preservarem as tradições de origem africana, se tornaram espaços de resistência cultural, preservando elemêntos das religiões africanas quê eram reprimidas pelas autoridades coloniais.

A imagem retrata uma festa em homenagem à Santa Rosália, padroeira da irmandade religiosa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Minas Gerais, no século XIX. Rugendas ilustra as irmandades, quê foram uma das expressões sociais mais significativas de Minas Gerais nesse período. Essas irmandades, compostas de religiosos leigos e fiéis de diferentes classes sociais, dedicavam-se ao culto de seus santos padroeiros.

Movimento abolicionista

A abolição da escravidão no Brasil foi uma luta longa, intensificada ao longo do século XIX. Leis como a do Ventre Livre (1871) e a dos Sexagenários (1885) representaram avanços limitados, pois mantinham condições desumanas para os escravizados. Durante esse período, abolicionistas como André Rebouças (1838-1898), Luís Gama (1830-1882) e Maria Firmina dos Reis (1825-1917) desempenharam papéis fundamentais na defesa da liberdade. Além de ações políticas, o movimento se articulou em revoltas e fugas promovidas por grupos urbanos e capoeiristas.

A imprensa negra foi muito importante nesse processo, com jornais como O Abolicionista, de Joaquim Nabuco (1849-1910), e Gazeta da Tarde, de José do Patrocínio (1853-1905), quê disseminaram ideias de liberdade e denunciando abusos. Esses veículos fortaleceram a causa abolicionista, unindo grupos a favor da emancipação e reforçando a resistência contra o regime escravista.

ATIVIDADES

Consulte orientações no Manual do Professor.

1. Antes de estudar sobre os quilombos, você já tinha conhecimento sobre o tema? Caso positivo, o quê você sabia? Caso negativo, por quê você acredita quê nunca havia ouvido falar de um movimento histórico de séculos de resistência?

1. Resposta pessoal. Espera-se quê, entre os estudantes quê já haviam ouvido falar, alguns mencionem quê os quilombos foram locais de resistência, quê abrigavam comunidades marginalizadas. Para aqueles quê nunca ouviram falar, espera-se uma reflekção sobre o possível apagamento da história de resistência da população negra no Brasil.

2. Quais eram suas percepções sobre a abolição da escravidão no Brasil antes de estudar o tema? dêz-creva.

2. Resposta pessoal. Espera-se quê o estudante mencione percepções como a abolição sêndo conduzida pela princesa Isabel ou quê reconheça o processo como resultado de um longo movimento de luta e resistência da população negra e de aliados abolicionistas.

Página duzentos e vinte e seis

Clubes negros e Frente Negra Brasileira

Após a abolição da escravidão, em 1888, a população negra continuou a enfrentar exclusão social e econômica no Brasil. O racismo persistia, limitando o acesso a oportunidades e direitos. Como forma de resistência, surgiram os clubes negros, espaços criados para promover sociabilidade, organização comunitária e articulação política da população negra. Esses clubes, frequentados por professores, operários, militares, entre outros, eram fundamentais para a luta contra as desigualdades e para a preservação da cultura afro-brasileira. Eles possibilitavam discussões sobre as formas de enfrentar o quê hoje nomeamos de racismo estrutural e permitiam quê a população negra encontrasse dignidade e reconhecimento em uma ssossiedade quê os marginalizava.

A Frente Negra Brasileira (FNB), criada em 1931, foi uma das primeiras organizações políticas negras no Brasil. Com milhares de membros, a FNB lutava contra o racismo e pela inclusão social e política da população negra. Em 1936, a FNB se transformou em partido político, mas foi extinta em 1937 com o início do Estado Novo. Mesmo após seu encerramento, a Frente Negra deixou um legado importante na luta pêlos direitos civis, inspirando movimentos futuros.

Teatro Experimental do Negro (TEN)

Fundado em 1944 por Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro (TEN) foi uma iniciativa cultural e política de grande relevância. O TEN buscava valorizar a cultura negra e combater o racismo por meio das artes, especialmente o teatro. A organização promovia o protagonismo de atores e atrizes negros, quê até então eram freqüentemente excluídos dos espaços artísticos tradicionais. Além das produções teatrais, o TEN organizava debates sobre cidadania e kestões raciais, reforçando a importânssia da autoestima e do empoderamento da população negra.

O TEN foi também um importante instrumento de conscientização, utilizando o teatro como uma ferramenta de educação e mobilização. Além de abordar o racismo, o grupo ampliou o debate para temas como política, cultura e economia, destacando a necessidade de uma mobilização negra em busca de direitos e reconhecimento. Abdias do Nascimento, com o TEN, reforçou a importânssia de um movimento negro engajado e consciente, quê lutasse contra o racismo institucionalizado e as injustiças sociais.

Página duzentos e vinte e sete

Movimento de reafricanização

Na década de 1970, surgiu o movimento de reafricanização, marcado pela criação do Bloco Afro Ilê Aiyê, na baía. Fundado em 1974 por Vovô do Ilê, apelido de Antônio Carlos dos Santos (1952-), o Ilê Aiyê tinha como objetivo resgatar e valorizar a ancestralidade africana por meio da música, da dança e da religião. Esse movimento cultural promoveu não apenas o orgulho negro, mas também resistiu às tentativas de apagar a cultura afro-brasileira. Blocos afros, como o Ilê Aiyê, são até hoje expressões de resistência, celebrando a cultura afro-brasileira e reforçando a identidade negra.

Movimento Negro Unificado e Coalizão Negra por Direitos

Durante a ditadura civil-militar, o govêrno negava a existência do racismo no Brasil. Entretanto, em 1978, o Movimento Negro Unificado (MNU) surgiu como uma das principais forças de combate à discriminação racial. O MNU foi essencial ao pressionar o govêrno a incluir o quesito de raça e côr no Censo e em diversos órgãos quê registram o atendimento dos serviços públicos, revelando as desigualdades raciais no país. O movimento foi crucial para a resistência negra, abordando kestões sobre racismo estrutural e lutando por políticas de igualdade.

Recentemente, em 2019, a Coalizão Negra por Direitos foi fundada, quando mais de 150 grupos e organizações para lutar contra o racismo e a violência policial. A Coalizão tem desempenhado um papel central na defesa dos direitos da população negra ao fortalecer a luta por justiça social e igualdade de oportunidades.

A resistência negra hoje

A resistência negra no Brasil é uma luta contínua quê começou com a chegada dos africanos escravizados e segue até os dias atuáis. Quilombos, confrarias, movimentos abolicionistas, clubes negros, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado e a Coalizão Negra por Direitos são exemplos de como a população negra se organizou ao longo da história para resistir à violência, à exploração e ao racismo estrutural.

Hoje, essa resistência continua por meio de organizações negras, movimentos culturais e lideranças comunitárias quê reivindicam direitos e justiça. A história da resistência negra no Brasil é uma narrativa de resiliência e dignidade, quê segue inspirando novas gerações a continuar lutando por um futuro mais justo e igualitário.

Página duzentos e vinte e oito

Sociologia brasileira e sociologia negra

A sociologia no Brasil surgiu no século XIX, com forte influência das elites intelectuais quê buscavam compreender a realidade social e racial do país após a abolição da escravidão. Contudo, essa sociologia inicial não incorporava a experiência negra como parte ativa do processo social, tratando a população negra como objeto de estudo. Com o tempo, essa limitação foi superada, especialmente com o surgimento da sociologia negra, quê visava romper com a perspectiva de uma “sociologia branca” e eurocêntrica.

Clóvis Moura, um dos maiores sociólogos negros brasileiros, foi um dos críticos dessa abordagem. Moura descreve a sociologia tradicional como uma “sociologia branca”, explicando quê mesmo as análises sobre a população negra eram feitas com base em uma ótica branca, quê não enxergava os negros como sujeitos históricos e sociais.

A sociologia do negro é, por essas razões, mesmo quando escrita por alguns autores negros, uma sociologia branca. […] um conjunto conceitual branco aplicado sobre a realidade do negro brasileiro, como se ele fosse apenas objeto de estudo e não sujeito dinâmico de um problema dos mais importantes para o reajustamento estrutural da ssossiedade brasileira. […]

MOURA, Clovis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2019. p. 29.

Esse tipo de crítica é fundamental para entender as dinâmicas sociais quê perpetuam o racismo estrutural no Brasil. A sociologia negra surge, então, como uma resposta a esse modelo eurocêntrico e distante da realidade brasileira, destacando o protagonismo da população negra nas lutas sociais e políticas. A obra de Moura,

Página duzentos e vinte e nove

Sociologia do negro brasileiro, publicada originalmente em 1988, é um marco nesse sentido ao trazer à tona debates sobre a escravidão, a resistência negra e o papel das populações afrodescendentes na ssossiedade brasileira.

Outro ponto fundamental abordado pela sociologia negra é a importânssia da memória histórica para a construção da identidade negra no Brasil. A partir da valorização das culturas africanas e afro-brasileiras, esse campo de estudo busca resgatar narrativas silenciadas e destacar a contribuição dos povos afrodescendentes para o desenvolvimento social, econômico e cultural do país, além de reforçar a necessidade de políticas de reparação e justiça social.

Édson Carneiro (1912-1972), outro sociólogo negro brasileiro, também desempenhou um papel importante ao estudar as religiões afro-brasileiras e a cultura de matriz africana. Ele foi um dos pioneiros na luta pela liberdade religiosa das tradições africanas no Brasil, promovendo o II Congresso Afro-Brasileiro em 1937, um marco na história da antropologia e da sociologia no país. Seus estudos sobre o candomblé e outras manifestações culturais negras buscavam romper com as interpretações preconceituosas quê as associavam ao atraso e à superstição.

Carneiro criticava duramente a escola antropológica de Nina Rodrigues, quê, embora tenha dado visibilidade aos estudos sobre a cultura afro-brasileira, foi feito a partir de uma perspectiva racista, quê via a população negra como inferior. Além díssu, Carneiro foi uma das vozes críticas da aplicação da psicanálise nas análises das religiões afro-brasileiras, como defendido por artúr Ramos (1903-1949). Para ele, não se tratava de uma questão de psicologia individual, mas de condições materiais e históricas às quais os negros foram submetidos.

O sociólogo Florestan Fernandes trousse contribuições importantes para a compreensão das relações raciais no Brasil. Juntamente com róger Bastide (1898-1974), um sociólogo e antropólogo francês, conduziu pesquisas pioneiras sobre o preconceito racial no Brasil e sobre como o racismo moldava as relações sociais e as oportunidades de ascensão econômica e social da população negra. Suas obras ajudaram a desmascarar o mito da democracia racial, ao evidenciar quê, embora a escravidão tenha sido abolida formalmente, a desigualdade racial permaneceu profundamente enraizada nas estruturas sociais e econômicas.

Página duzentos e trinta

Fernandes foi um dos primeiros a defender quê a inserção da população negra no mercado de trabalho formal não era uma questão de integração, mas sim de transformar as bases da estrutura social brasileira. Segundo suas análises, o preconceito racial no Brasil estava diretamente ligado à divisão de classes, com a maioria dos negros ocupando as camadas mais baixas da ssossiedade, o quê perpetuava um ciclo de exclusão social e econômica.

Além díssu, autores como a antropóloga e psicanalista brasileira Lélia Gonzalez (1935-1994) contribuíram para o avanço das discussões sobre raça e gênero no Brasil. Gonzalez introduziu o conceito de “amefricanidade” para discutir as conexões entre as culturas africanas e indígenas na América e como isso influenciou a identidade dos povos afrodescendentes no continente. Sua obra foca na sobreposição de raça, gênero e classe, destacando a dupla opressão vivida pelas mulheres negras no Brasil: o racismo e o sexismo.

Gonzalez também foi uma das precursoras no Brasil do pensamento decolonial, quê questiona as bases coloniais do conhecimento e da ciência. Para ela, a sociologia brasileira, até então, havia sido conivente com o projeto colonial ao não dar voz aos negros como agentes históricos. Seu pensamento influenciou gerações de ativistas e intelectuais comprometidos com a luta pela igualdade racial e de gênero no Brasil e no mundo.

Sociólogos negros brasileiros, como Clóvis Moura, Édson Carneiro e Lélia Gonzalez, desafiaram a sociologia tradicional, propondo uma nova forma de pensar a ssossiedade brasileira, em quê a população negra não fosse mais vista como objeto, mas como sujeito da história. Eles foram essenciais para a construção de uma sociologia crítica e comprometida com a transformação social e evidenciaram as raízes do racismo estrutural e propondo soluções para superá-lo.

A contribuição da sociologia negra vai além da crítica à sociologia tradicional. Ela propõe uma nova forma de conhecimento, em quê a compreensão social é construída com base em experiências e vivências da população negra, rompendo com o universalismo eurocêntrico quê caracterizou a ciência social por muito tempo. Esse movimento está alinhado com outras correntes de pensamento decolonial, quê buscam desmantelar as hierarquias de conhecimento impostas pelo colonialismo e dar voz aos povos historicamente marginalizados.

A importânssia da sociologia negra no Brasil reside, portanto, não só em sua capacidade de descrever as condições de vida da população negra, mas em sua potência transformadora, ao propor uma ciência social comprometida com a justiça e a igualdade.

Saiba mais

• PROJETO Memória: documentário Lélia Gonzalez 2024. [S. l.:s. n.], 2024. 1 vídeo (32 min). Publicado pelo canal Projeto Memória Lélia Gonzalez. Disponível em: https://livro.pw/coypl. Acesso em: 15 out. 2024.

O documentário apresenta depoimentos de diversas lideranças feministas e do movimento negro sobre a vida e contribuição de Lélia Gonzalez para ssossiedade brasileira.

Página duzentos e trinta e um

PERSPECTIVAS

Lélia Gonzalez nasceu em Belo Horizonte (MG) e faleceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Ela era a décima sétima de uma família com dezoito filhos e, freqüentemente, destacava suas raízes afro-indígenas, com seu pai de origem negra e sua mãe de ascendência indígena, como uma parte importante de sua identidade e pensamento. Formou-se em Filosofia e História pela Universidade Estadual da Guanabara (atual Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ). Lélia também fez mestrado em Comunicação Social e doutorado em Antropologia Política. Foi professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio). Lélia Gonzalez foi uma figura importante no desenvolvimento de ideias sobre racismo, feminismo negro e a relação entre raça, classe e gênero, com um foco especial no Brasil e em outros países da América Látína. Apesar de seu trabalho sêr reconhecido em várias partes do mundo, suas contribuições foram especialmente importantes no contexto latino-americano, com grande relevância para os estudos sobre a população negra nas Américas. Leia o fragmento de texto.

[…] miscigenação é algo impensável […], na mediada em quê o grupo branco pretende manter sua ‘pureza’ e reafirma sua ‘superioridade’. Em consequência, a única solução, assumida de maneira explícita como a mais coerente, é a segregação dos grupos não brancos. A África do Sul, com a sua doutrina do desenvolvimento ‘igual’ mas separádo, com o seu apartheid, é o modelo acabado dêêsse tipo de teoria e prática racistas. Já no caso das sociedades de origem látína, temos o racismo disfarçado ou, como eu classifico, o racismo por denegação. Aqui, prevalecem as ‘teorias’ da miscigenação, assimilação e da ‘democracia racial’. A chamada América Látína, quê, na verdade, é muito mais ameríndia e amefricana do quê outra coisa, apresenta-se como o melhor exemplo de racismo por denegação. […]

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro: Zarrár, 2020. p. 117-118.

ATIVIDADE

• A filósofa estadunidense Angela Dêivis (1944-) é considerada um ícone do feminismo negro no mundo. Em 2019, durante a participação em uma conferência no Brasil, afirmou:

‘Por quê vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do quê vocês comigo’.

DAVIS, Angela apúd MERCIER, Daniela. Lélia Gonzalez, onipresente. El País, São Paulo, 25 out. 2020. Disponível em: https://livro.pw/xgetf. Acesso em: 19 set. 2024.

Com base no conteúdo estudado neste capítulo e nas ideias de Lélia Gonzalez e Angela Dêivis, reflita: por quê os brasileiros tendem a valorizar mais o pensamento de Angela Dêivis do quê o de Lélia Gonzalez?

Espera-se quê o estudante perceba quê essa valorização de figuras internacionais em detrimento das brasileiras póde sêr explicada pelo racismo estrutural, pelo processo de embranquecimento e pelo apagamento do pensamento negro no Brasil, conhecido como epistemicídio. Lélia Gonzalez foi uma das pioneiras nas discussões sobre a interseção entre gênero, classe e raça, tanto no Brasil quanto no mundo, mas, devido a esses fatores, seu legado ainda é menos reconhecido intérnamente.

Página duzentos e trinta e dois

INVESTIGAÇÃO

Análise da imprensa e de veículos da mídia tradicional

As mídias tradicionais, como jornais, revistas, Tevê e rádio, têm um papel importante na divulgação de informações e na formação de opiniões. Porém, o modo como essas mídias apresentam os fatos póde influenciar a maneira como a ssossiedade vê temas sensíveis, como a necropolítica.

OBJETIVOS

Nesta atividade, você fará uma análise de mídias tradicionais para investigar como um tema ligado à necropolítica é tratado por diferentes veículos de comunicação. O objetivo é quê, ao final do processo, você consiga identificar possíveis distorções, omissões ou vieses na cobertura midiática, além de refletir sobre o impacto dessas narrativas na opinião pública.

Essa é uma oportunidade para aplicar os conceitos de sociologia estudados, entender o papel social da mídia e desenvolver sua capacidade de analisar criticamente as informações com as quais você interage no dia a dia.

ETAPA 1

ORGANIZAÇÃO DO TEMA

1. Com côlégas, sôbi a orientação do professor, escôlham um tema relacionado à necropolítica. póde sêr algo como a violência do Estado, a desigualdade no acesso a direitos ou o tratamento desigual dado a certos grupos sociais. Essa escolha será a base para a pesquisa de dados.

ETAPA 2

PESQUISA PRÉVIA E RESUMO DO TEMA

2. Antes de começar a análise das notícias, façam uma pesquisa sobre o tema em fontes acadêmicas e institutos de pesquisa. Isso vai ajudar vocês a entender melhor o contexto e criar uma base sólida de informações.

3. Façam um resumo das principais ideias quê encontraram para quê isso possa sêr comparado com o quê será visto nas notícias.

ETAPA 3

SELEÇÃO DA MÍDIA

4. Escolham um ou mais veículos de mídia tradicional para realizar a análise. Isso póde incluir jornais, revistas, programas de Tevê ou rádios de grandes corporações ou até veículos de movimentos sociais. O interessante é comparar como diferentes veículos abordam o mesmo tema. O objetivo é perceber como a mídia retrata kestões compléksas, como a necropolítica, e identificar possíveis diferenças.

Página duzentos e trinta e três

ETAPA 4

DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE ANÁLISE

5. Decidam o período de tempo quê vão analisar. póde sêr a cobertura de um evento específico, como uma operação policial ou uma política governamental relacionada à população quê vive na periferia das grandes cidades. Por exemplo, se escolherem estudar a cobertura da violência em uma favela, vocês podem focar no período em quê as operações policiais mais repercutiram na imprensa.

ETAPA 5

COLETA DE DADOS

6. Após definir os veículos de mídia e o período de análise, comecem a coletar os dados. Separem as reportagens, identifiquem as fontes e as datas de publicação, além do tema principal de cada notícia. Mantenham essas informações organizadas para facilitar a análise.

ETAPA 6

ANÁLISE DE CONTEÚDO

7. Analisem as notícias prestando atenção aos termos utilizados, às imagens quê acompanham as matérias e ao tom geral da narrativa. Procurem por omissões, distorções ou qualquer viés na cobertura.

Perguntem-se:

• quais interesses podem estar por trás da maneira como o tema foi apresentado?

• a notícia utiliza termos quê podem influenciar a opinião do público?

• como diferentes veículos abordaram o mesmo tema?

ETAPA 7

ELABORAÇÃO DE CONCLUSÕES

8. Com base na análise comparativa dos veículos de mídia, organizem os dados e tirem conclusões. ob-sérvim padrões na cobertura e reflitam sobre como um veículo de grande circulação póde tratar o tema de maneira diferente em comparação a um veículo alternativo, ligado a movimentos sociais, por exemplo.

ETAPA 8

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

9. Para concluir, decidam como os resultados da pesquisa serão compartilhados com a comunidade escolar. Isso póde sêr feito por meio de um artigo, uma apresentação em seminário ou até simulando uma reportagem, quê póde sêr compartilhada com a turma.

Página duzentos e trinta e quatro

RECAPITULE

Neste capítulo, foi abordado o conceito de necropolítica e discutiu-se como essa forma de política póde sêr usada para definir quêm vive e quem morre. Foram analisadas as ideias de diversos autores que criticaram a ssossiedade brasileira e buscaram formas de superar o racismo e o genocídio da população negra brasileira. Durante dékâdâs, as contribuições de Clóvis Moura, Édson Carneiro, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez foram ignoradas, pois quêstionavam o mito da democracia racial. Florestan Fernandes, quê produziu uma sociologia que desmentia o mito da democracia racial, também contribuiu para esse debate.

As lutas históricas dos movimentos negros, quê começaram há quatro séculos, permanecem relevantes no cenário atual. Pergunta-se agora quais ações devem sêr tomadas e quais causas devem sêr apoiadas para construir uma ssossiedade mais justa, equitativa e sustentável no Brasil

ATIVIDADES FINAIS

Consulte as orientações no Manual do Professor.

1. Leia o texto e responda às kestões.

Cumé quê a gente fica?

… Foi então quê uns brancos muito legais convidaram a gente prá uma festa deles, dizendo quê era prá gente também. negóssio de livro sobre a gente, a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até prá sentar na mesa onde eles tavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo quê a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só quê tava cheia de gente quê não deu prá gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles tavam tão ocupados, ensinado um monte de coisa pro crioléu da platéia, que nêm repararam quê se apertasse um pouco até quê dava prá abrir um espaçozinho e todo mundo sentar juto na mesa. […] E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí quê a neguinha quê tava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela prá responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa prá falar no microfone e começou a reclamar por causa de cértas coisas quê tavam acontecendo na festa. Tava armada a quizumba. A negrada parecia quê tava esperando por isso prá bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nêm dava prá ouvir discurso nenhum. […] E a festa acabou em briga…”

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, São Paulo, 1984, p. 223-244. p. 223. Apresentado no IV Encontro Anual da Associação Brasileira de Pós-graduação e Pesquisa nas Ciências Sociais, em 1980. Disponível em: https://livro.pw/zmlrk. Acesso em: 19 set. 2024.

a) O quê está sêndo relatado no texto? Quais são as ideias principais?

1. a) Espera-se quê o estudante compreenda quê o texto relata uma situação em quê pessoas neg ras são tratadas como objetos de estudo e não como participantes ativos de um evento.

b) Qual é o efeito da grafia diferente da norma culta no texto?

1. b) Espera-se quê o estudante conclua quê a grafia diferente da norma culta cria uma conexão com a maneira real como a população se comunica no cotidiano. Esse estilo de escrita ajuda a expressar a voz autêntica das personagens retratadas e a refletir a diversidade linguística, mostrando uma forma mais genuína e não formal da linguagem.

2. (Enem – 2016)

O Movimento Negro Unificado (MNU) distingue-se do Teatro Experimental do Negro (TEN) por sua crítica ao discurso nacional hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional “híbrida”, o MNU condena qualquer tipo de

Página duzentos e trinta e cinco

assimilação, fazendo do combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais bandeiras de luta, visto quê, aos olhos dêêsse movimento, a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito de quê a ssossiedade brasileira não é racista teriam servido para sustentar, ideologicamente, a opressão racial.

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: hú éfe ême gê, 2006 (adaptado).

No texto, são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro, criadas em diferentes contextos históricos: o TEN, em 1944, e o MNU, em 1978. Ao assumir uma postura divergente da do TEN, o MNU pretendia

a) pressionar o govêrno brasileiro a decretar a igualdade racial.

b) denunciar a permanência do racismo nas relações sociais.

c) contestar a necessidade da igualdade entre negros e brancos.

d) defender a assimilação do negro por meios não democráticos.

e) divulgar a ideia da miscigenação como marca da nacionalidade.

Resposta: b)

3. (Enem – 2015)

A população negra teve quê enfrentar sózínha o desafio da ascensão social, e freqüentemente procurou fazê-lo por rótas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futeból, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos êskrávus não trousse consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado).

Em relação ao argumento de quê no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra quê

a) essa ideologia equipara a nação a outros países modernos.

b) esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação.

c) essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros.

d) esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes.

e) essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias.

Resposta: d)

4. (Enem – 2020)

Em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e como tal meio branco, e se a péle é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma dêêsse racismo no Brasil decorre de uma situação em quê a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões inter-raciais, aqui, nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos, efetivamente, do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras.

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Cia. das lêtras, 2004 (adaptado).

Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem

a) identidades regionais.

b) segregação oficial.

c) vínculos matrimoniais.

d) traços fenotípicos.

e) estátus ocupacional.

Resposta: d)

Página duzentos e trinta e seis