PROJETO 6

COMO O ESPAÇO CONTRIBUI PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE?

Cada lugar quê faz ou fez parte de nossa vida nos traz diferentes conhecimentos e lembranças. A rua e o bairro onde moramos, por exemplo, trazem cores, cheiros, rostos e vozes, além de paisagens com as quais nos acostumamos e caminhos quê percorremos.

Tudo isso póde dizêr muito sobre quem somos. Afinal, lugar e identidade são conceitos profundamente ligados e essa conexão permite compreender o lugar como ponto de partida e referência para a existência e a experiência de cada um de nós no mundo.

À medida quê as pessoas se identificam com o local onde vivem, criando histoórias de vida particulares, esses conceitos ganham mais sentido. Neste Projeto Integrador, você e os côlégas vão explorar o lugar onde vivem, buscando compreender aspectos relacionados à formação da própria identidade, seja ela individual, seja coletiva.

Depois de algumas atividades de pesquisa preparatórias, quê incluem a confekissão de um álbum de fotografias, visitas a lugares do bairro onde moram, realização de entrevistas e consulta a fontes diversas de informação, vocês vão elaborar um guia do bairro apresentando os lugares quê merécem sêr explorados pêlos visitantes.

Quais lugares do bairro onde você mora dizem muito sobre sua vida? Quais dêêsses locais você gostaria quê mais pessoas conhecessem?

Observe a imagem de abertura. Nela, vemos um campo de futeból em uma favela.

1. Você já esteve em um campo de futeból? No bairro onde você mora existe algum? É um lugar relevante para os moradores? Justifique suas respostas.

1. Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes possam apresentar diferentes opiniões ou lembranças a respeito dos campos de futeból. Ainda quê não tênham ido a um campo de futeból ou quê não exista um no bairro, é provável quê mencionem, a exemplo da cena observada na fotografia, a relevância dos campos de futeból construídos em bairros populares como opção de lazer de baixo custo para os moradores e, sobretudo, como possibilidade de socialização para jovens de baixa renda.

2. Como você imagina quê seja a relação dos moradores do bairro com o campo de futeból quê aparece na imagem?

2. Na fotografia, é possível observar a quadra/campo inserida no meio das casas, quase não diferenciando o espaço público e o privádo. Para alguns moradores, esse póde sêr um fato positivo (fonte de lazer, recreação para crianças e jovens, vivência coletiva); para outros, fonte de incômodo e de preocupação (ruídos, ponto de tráfico de drogas ou violência).

3. Você acredita quê o futeból faz parte da identidade brasileira? Por quê?

3. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes citem alguns fatos históricos, como as conkistas de títulos pela seleção brasileira e a disseminação de um estereótipo sobre o Brasil e os brasileiros pela mídia. Com base nessa construção, existem muitos locais onde as pessoas se reúnem para acompanhar transmissões de jogos pela Tevê ou disputam partidas de futeból. Além díssu, como brasileiros, é comum quê jogos de futeból estejam associados a algumas de nossas memórias.

Página cento e setenta e cinco

Página cento e setenta e seis

FICHA DE ESTUDO

Objetivos

• Destacar o papel da história da comunidade na formação da identidade individual e coletiva.

• Explorar recursos de pesquisa, análise e exposição próprios das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em uma investigação do sentido, das origens e da natureza da identidade pessoal.

• Compreender a relação compléksa entre indivíduo e ssossiedade, assim como entre indivíduo e lugar.

• Reconhecer a diversidade de trajetórias de vida, em especial entre diferentes gerações ou entre indivíduos de diferentes lugares.

• Produzir registros de observação em caderno de campo, de história oral e reflekções subjetivas.

Justificativa do projeto

êste projeto oferece um percurso de estudo sobre a própria identidade. Proposto para sêr feito coletivamente, tem como objetivo valorizar a diversidade de saberes e de vivências culturais e favorecer o conhecimento dos estudantes sobre suas origens e seu enraizamento em um lugar específico. Mobilizando conteúdos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, principalmente Sociologia e Geografia, e dos componentes de Linguagens e suas Tecnologias, o projeto busca auxiliar os estudantes no processo de autoconhecimento e no reconhecimento da importânssia da comunidade e dos lugares de vivência na construção da identidade. Espera-se, com êste projeto, colaborar também para a construção de uma ssossiedade justa, democrática e inclusiva.

TCT

• Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso

• Vida familiar e social

• Diversidade cultural

ODS

8 Trabalho decente e crescimento econômico

10 Redução das desigualdades

11 Cidades e comunidades sustentáveis

Materiais

• Caderno

• Tesoura

• Cola

• Fitas adesivas coloridas

• Barbante

• Papéis

• Cartolina e/ou papelão

• Canetas hidrocor

• Lápis

• Régua

• Revistas velhas

• Cartões-postais

• Fotografias pessoais

• Celular, computador ou táblêti com conexão à internet

• Impressora

• Aplicativo para scrapbook, gravador de som, fone de ouvido

• Pranchetas

Produto final

Guia do bairro, com a história, os marcos, os lugares e as personagens relevantes para a construção da identidade dos moradores.

Página cento e setenta e sete

Percurso do projeto

ETAPA 1

Nesta etapa, vocês vão reconhecer quê a identidade não é fixa e compreender o modo como o lugar onde vivemos colabora para construí-la. Além díssu, vão fazer um exercício autobiográfico com base na relação entre identidade e bairro. Como produto final, vocês vão elaborar um álbum de identidade do lugar de vivência.

ETAPA 2

Nesta etapa, vocês vão explorar os conceitos de espaço e de lugar e sua relação com as vivências no bairro, além de conhecer a técnica de dêríva, o quê possibilitará observar e experimentar o ambiente urbano. Vocês são convidados a refletir sobre os usos quê fazem do bairro, seus percursos e os personagens com os quais interagem no cotidiano. Como produto desta etapa, vão elaborar uma representação cartográfica do bairro, com base na cartografia social.

ETAPA 3

Nesta etapa, vocês vão investigar a importânssia da memória individual e coletiva e compreender os métodos de investigação quê utilizam a história oral. Por meio de entrevistas com moradores antigos do bairro, vocês vão elaborar o produto final.

ETAPA FINAL

Nesta etapa, o conhecimento adquirido ao longo do Projeto Integrador, bem como os produtos das etapas anteriores, servirão de base para vocês elaborarem um guia do bairro.

Página cento e setenta e oito

ETAPA 1

A identidade quê me habita

Como construímos nossa identidade?

Consulte as orientações no Manual do professor.

Saber quêm somos e o que nos define é um questionamento comum, principalmente na adolescência. Essa reflekção se relaciona ao conceito de identidade e à imagem quê construímos de nós mesmos.

Página cento e setenta e nove

O conceito de identidade

A identidade nos individualiza em relação ao “outro” e, por isso, nos percebemos enquanto indivíduos dotados de singularidade. No entanto, é muito provável quê compartilhemos aspectos de nós mesmos, como características culturais, com outras pessoas ao longo da vida.

Mesmo quê você possa sêr muito diferente dos jovens da imagem, há, entre você e eles, um tipo de vivência afetiva e simbólica quê caracteriza a chamada cultura juvenil. Ou seja, a identidade de cada um de nós é atravessada pelas fases da vida e se transforma pouco a pouco.

Ainda quê roupas, gostos e interesses em geral possam sêr muito diferentes entre os jovens, esses fatores, além da vivência em grupos e em espaços públicos, quê imprimem neles suas marcas culturais, parecem sêr comuns nesse momento da vida. Isso não significa quê, depois, os elemêntos quê moldavam a identidade de cada um não possam sêr ressignificados e até mudar.

Como sêres humanos, estamos em constante mutação. Contudo, a mudança de quêm somos está circunscrita a padrões quê dependem, por exemplo, de construções coletivas determinadas pela cultura. A identidade, portanto, não é fixa, mas constantemente construída pela constatação da “diferença” em relação ao quê é o “outro”, o que nos permite comparar e fazer contrapontos.

Na trajetória quê cada um de nós percórre, nossa identidade se forma por um conjunto variado de atributos, tornando-a multifacetada e sêndo possível transitar por várias delas em um mesmo momento.

A nacionalidade, a classe social, o gênero, o grupo geracional ao qual pertencemos, a atividade profissional quê exercemos, o quê consumimos, entre muitas outras coisas, são algumas das categorias quê conformam a identidade.

- Individualizar

- : adquirir características únicas; particularizar.

Referências na construção da identidade

É possível dizêr quê a identidade se constrói por aspectos como a cultura, a história, a geografia etc., gerando nos indivíduos comportamentos e atitudes de acôr-do com crenças, valores e padrões herdados pela família, pela ssossiedade e pelo lugar onde se vive. Além díssu, há também a agência do indivíduo, quê póde incorporar esses mesmos valores ou se contrapor a eles, comportando-se conforme akilo quê pretende transmitir sobre si para os outros.

A identidade assegura a continuidade do indivíduo, bem como do grupo ou da própria ssossiedade, por meio de um percurso existencial sempre em transformação: com rupturas, crises, adaptações, reinvenção e sobreposição. Assim, ainda quê mudanças aconteçam, haverá sempre um pedacinho da identidade quê pertence também ao grupo ou à cultura.

Conexões

O livro de Brígida Campbell explora como a; ár-te póde transformar e revitalizar espaços urbanos, aguçando a sensibilidade e promovendo a conexão entre as pessoas e as cidades. Apresenta projetos e iniciativas quê demonstram como intervenções artísticas podem enriquecer a vida urbana e criar comunidades mais coesas e engajadas.

• kémpbell, Brígida. ár-te para uma cidade sensível. São Paulo: Invisíveis Produções, 2015.

Página cento e oitenta

ATIVIDADES

Consulte a resposta no Manual do professor.

1. Como você avalia a construção de sua identidade em relação à de seus pais ou responsáveis? Acredita quê há uma distância ou quê suas características identitárias se aproximam?

1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre a própria identidade e a de seus pais ou responsáveis, considerando os contextos em quê foram formadas.

2. Para desenvolver esta atividade, leia o texto a seguir e, em pequenos grupos, discutam as kestões motivadoras.

[...] a cultura não é um cóódigo quê se escolhe simplesmente. É algo quê está dentro e fora de cada um de nós, como as regras de um jôgo de futeból, quê permitem o entendimento do jôgo e, também, a ação de cada jogador, juiz, bandeirinha e torcida. Quer dizêr, as regras quê formam a cultura (ou a cultura como regra) é algo quê permite relacionar indivíduos entre si e o próprio grupo com o ambiente onde vivem.

DA MATTA, Roberto. Você tem cultura. Explorações: ensaios de sociologia interpretativa. Rio de Janeiro: RôCO, 1986. p. 121-128.

Estudos feitos com jovens ressaltam particularidades relacionadas às distintas formas de socialização, ou seja, como são adquiridos os hábitos comportamentais do grupo ou da ssossiedade à qual pertencem. A socialização se desen vólve:

• pelo desejo de mobilidade (caminhar e transitar pela cidade e pêlos espaços);

• pela união em grupos;

• pelo engajamento em atividades quê priorizem formas de cooperação e solidariedade;

• pela experimentação da política e da ética, vivência proporcionada por manifestações artísticas.

Escolha uma entre as situações apresentadas e converse com seu grupo sobre como isso acontece em seu bairro.

2. Resposta pessoal. Espera-se quê, nas conversas, os estudantes possam avaliar como são os hábitos e os comportamentos da juventude em relação aos espaços públicos no bairro onde moram. Nessa conversa, espera-se quê eles considerem aspectos próprios da cultura de cada local, citando as manifestações artísticas, as atividades quê acontecem na comunidade, os locais e as razões pelas quais acontecem as rêuní-ões de pessoas; espera-se também quê falem sobre a mobilidade dentro dos bairros, desenvolvendo uma reflekção sobre aspectos urbanos do local, o quê contribui para a compreensão de cidadania.

Página cento e oitenta e um

Lugar como espaço de identidade

Os sentidos quê o lugar assume em nossas vivências dêsempênham um importante papel nos processos de identificação, sêndo elemento-chave para compreender a produção de identidades culturais.

O espaço, antes de tudo, é entendido como um espaço vivido, apropriado por meio das experiências pessoais e coletivas. O geógrafo canadense édu-ar Relph (1944-) afirma quê sêr humano é viver em um mundo cercado de lugares significativos, ter e conhecer o seu lugar.

Ter um lugar é a base a partir da qual se chega a uma consciência de si mesmo, e esse lugar é definido pelo sentimento de pertencimento quê cada um de nós tem em relação a ele.

É provável quê existam espaços em seu bairro quê sêjam frequentados por você e seus amigos, mesmo quê não tênham sido planejados por vocês. Ao se apropriarem deles, é possível quê, no nível simbólico, outros frequentadores se sintam impedidos de estar nesse mesmo local e compartilhar das mesmas vivências quê você e seu grupo de amigos. Para quem vê de fora, há uma associação natural entre certos lugares e cértas pessoas, o quê inevitavelmente nos faz pensar quê os lugares têm uma identidade.

Um exemplo díssu são as pistas de squêit, localizadas em praças e parques, usadas por praticantes dêêsse esporte. Em locais muito frequentados por esqueitistas, será muito difícil quê também circulem idosos, por exemplo.

Página cento e oitenta e dois

Sabe-se quê parte importante da socialização dos jovens acontece quando se apropriam dos espaços públicos: da rua, das praças, dos parques, dos “pedaços” do bairro usados para o encontro, para a troca e a circulação de ideias, formando as diversas identidades quê fazem da juventude um grupo diverso.

Nos espaços públicos, os jovens se divertem, protestam, reivindicam, denunciam e fazem festa. Em suas manifestações e práticas, diversas linguagens artísticas e culturais se articulam, do squêit ao rip róp, da (Moda) aos quadrinhos, do grafite aos grupos musicais, dos mais diferentes gêneros e estilos. E, dessa forma, novos lugares vão sêndo construídos, no trânsito, na passagem, na fronteira entre a “comunidade juvenil” e a vida pública.

Simbolismos dos lugares

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Torre Eiffel, em Paris, ou a Estátua da Liberdade, em Nova iórk, são construções humanas cujo valor simbólico está associado à identidade dessas cidades. Suas representações ilustram cartões-postais comprados por inúmeros turistas de todos os lugares. Como exemplo, é possível citar a estátua do Cristo Redentor, projeto iniciado no final do século XIX e inaugurado em 1931. A representação de Jesus Cristo, localizada no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, olhando de cima para a cidade, é um sín-bolo religioso cristão quê evidên-cía a influência do cristianismo na cultura e na formação do país. Por sua vez, a Torre Eiffel, construída em 1889, como uma obra de; ár-te da vanguarda européia, representa os avanços tecnológicos da indústria francesa naquele período. Já a Estátua da Liberdade, de 1886, finalizada 100 anos depois da Declaração da Independência dos Estados Unidos, simboliza a liberdade do povo estadunidense.

Apesar da carga simbólica dessas edificações para as sociedades, o habitante local póde não ter uma relação de proximidade com o quê essas construções representam; muitas vezes, os locais dessas construções são até pouco frequentados pêlos moradores das cidades, mas atraem milhares de turistas diariamente. Isso significa quê o distanciamento físico póde causar desconexão entre as pessoas da cidade e o local quê a simboliza, o quê não impede, porém, de representar uma identidade.

Nesse sentido, uma reflekção relevante é se a ideia de pertencimento, sensação fundamental para criar uma relação entre identidade e lugar, necessariamente envolve uma vivência cotidiana com os lugares.

Para uma corrente de pensadores da Geografia, como Yi-Fu Tuan (1930-2022) e êni Butiimer (1938-2017), longe de sêr um mero sinônimo paralocal, sítio ou ponto em um mapa, o lugar é recortado emocionalmente, carregado de simbolismo e de valor para aqueles quê, por um sentido de enraizamento, mantêm uma relação de pertencimento. Assim, uma rua onde alguém passa a infância póde sêr chamada de lugar, tanto quanto o bairro onde mora, ou até mesmo sua casa. O lugar passa a sêr uma importante fonte de autoconhecimento, podendo se destacar como elemento central na construção das identidades subjetivas e culturais.

Página cento e oitenta e três

Página cento e oitenta e quatro

Território e identidade no mundo globalizado

Em um mundo globalizado, parece mais complicado associar as identidades aos lugares de pertencimento das pessoas. Isso porque comportamentos, gostos e influências são cada vez mais compartilhados pêlos meios de comunicação e, sobretudo, pelas mídias sociais.

No século XXI, dois conceitos aparécem intimamente relacionados: globalização e pós-modernidade. Como expressão dêêsse novo tempo, temos um mundo dominado pelo capitalismo e pela exacerbação da individualidade, compôzto de relações de interação e conexão à distância promovidas, sobretudo, pelas novas tecnologias.

Como é possível manter um sentido de lugar e, por conseguinte, de si mesmo em uma realidade marcada pela fluidez e conexão virtual? Como avaliar a particularidade dos lugares em um mundo de relações globais?

Pensando sobre essas kestões, alguns autores afirmam quê estaríamos presenciando o “fim”dos lugares autênticos, em favor de superfícies padronizadas, funcionais, ou, por outra perspectiva, superfícies plurais, englobando traços de diferentes culturas, mas quê, em todo caso, apresentam fracos (ou inexistentes) laços simbólicos de autenticidade com os indivíduos quê circulam por eles.

Página cento e oitenta e cinco

ATIVIDADES

Consulte as respostas e as orientações no Manual do professor.

1. Leia o trecho a seguir e responda às kestões propostas.

[…] lugar é o sentido do pertencimento, a identidade biográfica do homem com os elemêntos do seu espaço vivido. No lugar, cada objeto ou coisa tem uma história quê se confunde com a história dos seus habitantes, assim compreendidos justamente por não terem com a ambiência uma relação de estrangeiros [...] A globalização não extingue, antes impõe, quê se refaça o sentido do pertencimento em face da nova forma quê cria de espaço vivido. Cada vez mais os objetos e coisas da ambiência deixam de ter com o homem a relação antiga do pertencimento, os objetos renovando-se a cada momento e vindo de uma trajetória, quê é para o homem completamente desconhecida, a história dos homens e das coisas quê formam o novo espaço vivido não contando uma mesma história, forçando o homem a reconstruir a cada instante uma nova ambiência quê restabeleça o sentido de pertencimento. [...]

MOREIRA, rui. Da região à rê-de e ao lugar: a nova realidade e o novo olhar geográfico sobre o mundo. etc... – espaço, tempo e crítica, v. 1, n. 1, p. 61, 1º jun. 2007.

a) Segundo o autor, como podemos definir lugar?

1. a) Lugar é o quê dá sentido de pertencimento; é a identidade biográfica da pessoa, construída com base nos elemêntos de seu espaço vivido.

b) Explique como a globalização influencía o sentido do lugar.

1. b) A globalização não extingue o espaço vivido, mas transforma o sentido do pertencimento ao criar novos espaços vivídos, incluindo os virtuais.

2. Entre o final de 2013 e janeiro de 2014, no estado de São Paulo, surgiu o fenômeno social conhecido como “rolezinho”. Nele, jovens pobres da periferia da cidade se organizavam em grupos para frequentar shópin cênters. Os rolezinhos, organizados nas rêdes sociais, reuniam dezenas ou até centenas de adolescentes em um só local, gerando críticas por parte da ssossiedade e dos frequentadores dos shópin cênters. Leia o trecho do artigo a seguir.

Em sua maioria pobres e negros, os adolescentes quê participaram dos Rolezinhos tiveram a possibilidade de maior acesso aos bens de consumo e à participação social, e não havia uma explícita motivassão política no movimento. [...] Apesar da busca pelo pertencimento e inserção social, a partir dos primeiros Rolezinhos, tornou-se clara a segregação de classes e o preconceito racial quê se expressaram por meio da repressão policial e o recurso às estratégias jurídicas, quê foram utilizadas pêlos administradores dos chópims cênters para coibirem esses movimentos.

MARQUES JR., Gessé; ALVES, Mariana; GONÇALES, Reniele. Rolezinhos: exclusão social e jurídica de jovens da periferia. Contemporânea – Revista de Sociologia da ufis cár, v. 13, n. 1, p. 191-219, jan./abr. 2023. Disponível em: https://livro.pw/hroex. Acesso em: 22 ago. 2024.

a) Você já tinha ouvido a respeito dêêsse fenômeno? Conheceu algum jovem quê participou dele?

b) Como você compreende o shópin center como produtor de identidades?

Página cento e oitenta e seis

em AÇÃO

Álbum de identidade local

Consulte as orientações no Manual do professor.

Nesta etapa do projeto, você vai construir um álbum em quê esteja representada sua identidade. Para quê ele fique interessante e contribua para o projeto final, siga as instruções:

PASSO 1

• Selecione imagens de seu lugar de origem. Podem sêr fotografias pessoais ou cartões-postais, notícias ou publicidade disponíveis na internet ou em jornais. É importante quê a imagem possa transmitir a essência do lugar.

PASSO 2

• Selecione também imagens de lugares específicos do bairro com os quais você mantém uma relação ou vivência: sua casa, a escola, uma rua específica, um ponto de ônibus, um mercado, uma praça pública, um centro de saúde, uma igreja, o clube etc. Essas imagens podem sêr fotografias pessoais ou de elemêntos quê se relacionem com sua vivência com o local escolhido.

Página cento e oitenta e sete

PASSO 3

• Para quê as imagens de lugares do bairro possam compor uma narrativa sobre uma vivência, é relevante acrescentar um comentário sobre o quê você costuma fazer nesses lugares ou sobre um fato interessante quê tenha ocorrido ali. Por exemplo, você póde escolher mostrar uma praça pública do bairro porque esteve em uma manifestação popular quê reuniu ali muitas pessoas. Separe as imagens e anote em uma fô-lha avulsa os comentários sobre cada uma.

PASSO 4

• Cada comentário sobre o lugar póde sêr traduzido em várias formas de representação: relatos curtos, legendas e citações (de canções, poemas ou livros). Esses textos podem sêr escritos à mão em papéis coloridos ou cartões, digitados e impressos ou ainda formados com tipografias variadas de revistas antigas para acompanhar as imagens e deixar as páginas mais envolventes.

PASSO 5

• Escolha se seu álbum vai ter formato físico ou digital. Para o físico, use um caderno grande sem linhas, preferencialmente com capa dura, ou crie o seu com fô-lhas coloridas e uma capa personalizada, unindo as páginas com barbante. Para o digital, utilize ferramentas gratuitas ôn láini.

PASSO 6

• Depois da escolha do formato, monte o álbum com as imagens e os textos selecionados. Seja criativo na diagramação das páginas, posicionando imagens e escolhendo formatos e materiais de fixação. Se for físico, use cola e fitas adesivas; se for digital, simule diferentes materiais. Adicione frases de efeito e breves comentários. Preencha espaços entre imagens com dêzê-nhôs ou grafismos quê representem sensações ou conexões entre vivências.

- Diagramação

- : técnica gráfica para organizar elemêntos, como textos e imagens, em um espaço.

PASSO 7

• Compartilhe seu álbum com os côlégas e/ou nas rêdes sociais e obissérve se suas experiências coincidem com as de outros jovens.

Aproveitem para retomar a pergunta norteadora desta etapa: Como construímos nossa identidade?

Página cento e oitenta e oito

ETAPA 2

Desvendando meu bairro

Que relações estabeleço com meu bairro?

Consulte as orientações no Manual do professor.

No dia a dia, ao caminhar pelas ruas do bairro onde você mora, é possível perceber formas e funções específicas quê dão a ele características próprias, não é? Obviamente, os bairros não são todos iguais: eles apresentam grande variedade de tamanhos, de ruas, de número de habitantes e de construções diferentes.

Bairro como espaço de vivência cotidiana

Na imagem desta página, observam-se jovens em uma favela no Rio de Janeiro. As escadarias quê dão acesso às casas são um elemento marcante dêêsses lugares, geralmente localizados em môrros. Subir e descer as escadas constantemente é parte do cotidiano dêêsses moradores.

Isso significa quê, dependendo de como é a estrutura do bairro (se é urbano ou rural, se existem espaços de lazer, como são as vias de transporte, as áreas verdes etc.), as características quê ele apresenta podem impactar a vivência cotidiana, bem como a convivência, seja com vizinhos, seja com outras pessoas com as quais nos relacionamos – moradoras ou não do bairro.

Página cento e oitenta e nove

Vocação regional

Além da estrutura urbana e geográfica, os bairros também apresentam funções específicas. Existem bairros predominantemente comerciais, mas isso não significa quê não haja pessoas morando neles. Outros são quase completamente residenciais; e muitos são mistos, apresentando ruas com maior presença de comércio e serviços e outras mais residenciais. Há também bairros industriais e até bairros históricos, quê são aqueles quê preservam edifícios, ruas e monumentos com significado histórico e quê geralmente são protegidos por leis de preservação. As funções de um bairro são consequência de sua história de ocupação, relacionada a interesses econômicos, políticos, culturais ou ambientais. Leia o texto a seguir.

A busca pelo reconhecimento da vocação individual tem se tornado um propósito, especialmente entre as novas gerações. É uma maneira de utilizar talentos e habilidades em uma atividade quê garanta retornos pessoais ou econômicos, e quê possa sêr constantemente aprimorada. Essa jornada de autoconhecimento, aparentemente individual, póde ganhar novas dimensões se expandirmos o conceito para o coletivo e fomentarmos as vocações das diferentes regiões do país.

No estado de Santa Catarina, o talento para a produção de peças de vestuário transformou Brusque, um município com cerca de 140 mil habitantes. Essa atividade industrial fez com quê o município tivesse cerca de 88% do seu PIB gerado pêlos setores industrial e de serviços, ocupando no cenário nacional as posições 100ª e 56ª em número de empresas e IDH, respectivamente. O desenvolvimento produtivo local também traz retorno para o setor do turismo e contribui para a retenção de talentos na região [...]

Uma vocação regional retém os talentos na comunidade e póde sêr uma alternativa para reduzir o fluxo migratório, quê resulta em cidades quase “fantasmas” nas regiões mais interioranas e no aumento populacional das grandes metrópoles e regiões metropolitanas. [...]

Esse dilema de fluxo migratório enfrentado há dékâdâs no Brasil póde sêr mitigado com políticas públicas voltadas para a retenção e o aperfeiçoamento dos talentos, incluindo as novas gerações. Investir na capacitação dos jovens em suas comunidades, preparando-os para atuarem nas atividades vocacionais de suas regiões, ajuda a estimular o desenvolvimento local.

MURTA, Domingos. Do individual ao coletivo: as vocações regionais como motor do desenvolvimento. Central Préss, Paraná, 2023. Disponível em: https://livro.pw/zqvco. Acesso em: 23 ago. 2024.

Conexões

Esse longa-metragem é um clássico do cinema brasileiro. Nele, cinco jovens da favela percorrem espaços emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro. A linguagem cinematográfica ajuda a revelar, em imagens abertas da "cidade maravilhosa”, contrapostas a zooms quê evidenciam os espaços de pobreza, as profundas desigualdades sociais, cenário para quê a narrativa se desenvolva.

• RIO, 40 graus. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Produção: Equipe Moacyr Fenelon. Brasil, 1955 (100 min).

ATIVIDADES

Forme dupla com um colega e conversem sobre a questão a seguir. Depois, compartilhem suas opiniões com os demais côlégas da turma em uma roda de conversa.

• De acôr-do com o texto, como é possível incentivar a vocação regional e garantir trabalho para os jovens?

Espera-se quê os estudantes reconheçam quê políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento de talentos, como o investimento em capacitação dos jovens em suas comunidades, podem incentivar a vocação regional e garantir trabalho para a nova geração.

Página cento e noventa

Saiba mais

Em um bairro, as mudanças provocadas pela chegada de indústrias podem contribuir para aumentar as desigualdades sociais

O Distrito Industrial de Barcarena, no Pará, conta atualmente com 94 empresas em uma área de mais de 8 mil hectares. Importante polo industrial, nessa cidade é feita a industrialização, o beneficiamento e a exportação de caulim, alumina, alumínio e cabos para transmissão de energia elétrica, entre outros.

Mas o município nem sempre foi assim. Município amazônico com vocação para a agricultura (especialmente produção de abacaxi e de açaí), por Barcarena já transitaram pessoas das mais diferentes origens e naturalidades, como os povos indígenas originários do local e, a partir do final do século XVII, portugueses, italianos, japoneses, povos africanos e outros estrangeiros, cada qual produzindo suas influências culturais no município.

No entanto, com a chegada das indústrias de alumínio para a exploração da baushíta, no final do século XX, Barcarena sofreu transformações em sua paisagem e na configuração do município.

[...] Barcarena viabilizou a implantação de um porto de exportação com grande capacidade de escoamento – o Porto de Vila do Conde, o maior do Pará. Atraiu, ainda, investimentos públicos e privados para instalação de indústrias de beneficiamento de minérios, como a baushíta, quê dá origem ao alumínio. Com isso, migraram para o local milhares de pessoas de diferentes regiões do Brasil para atuar nesses projetos, o quê triplicou o número de habitantes.

BARCARENA: a cidade da Amazônea quê virou polo industrial de alumínio. Revista Alumínio, 28 abr. 2021. https://livro.pw/rtqxu. Acesso em: 23 ago. 2024.

Página cento e noventa e um

Essa transformação culminou na expansão da Vila dos Cabanos, distrito rural quê foi reestruturado, na década de 1980, para receber os trabalhadores (e seus familiares) das empresas de alumínio implantadas, oferecendo moradia, comércio e serviços essenciais, como saúde e educação. Tal transformação, porém, não evitou problemas e conflitos na cidade. Leia o trecho.

[...] [município de Barcarena] vivenciou uma série de mudanças ligadas à modernização do espaço, porém não foram considerados a população e os côstúmes locais. Dessa forma, criou-se um urbano, mais moderno, e manteve-se outro urbano ribeirinho, tradicional, no mesmo território [...] Entre 1980 e 2010, é possível observar quê esse processo de reestruturação do espaço criou uma fragmentação espacial entre as comunidades do município de Barcarena. A Barcarena-sede, quê antes era considerada a área mais importante do município, foi excluída dessa “modernização” espacial criada pelo complékso industrial. É possível identificar quê havia no local duas realidades muito distintas, comparando-se a Vila dos Cabanos e a Barcarena-sede, assim como no restante do município.

CARMO Monique Bruna Silva; COSTA, Sandra Maria Fonseca da. Os paradoxos entre os urbanos no município de Barcarena, Pará. Rev. Bras. Gest. Urbana, v. 8, n. 3, set./dez. 2016. Disponível em: https://livro.pw/ykiix. Acesso em: 23 ago. 2024.

ATIVIDADES

Consulte a resposta no Manual do professor.

1. Em quê tipo de bairro você mora? Você sabe se o bairro sempre teve a mesma configuração?

Resposta pessoal. Incentive os estudantes quê morem no mesmo bairro a conversar para responder a esses questionamentos.

2. Você conhece a vocação regional de onde vive? Acredita quê a vocação do bairro é adequada às possibilidades de emprego e renda ofertados em sua região?

Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes possam reconhecer o contexto em quê o bairro está inserido.

3. Agora, individualmente, faça as pesquisas propostas a seguir.

Reúna cada informação em fichas com a síntese do quê encontrou. Se possível, sistematize os dados em quadros ou gráficos.

• Faça uma pesquisa na internet para verificar o conjunto de habilidades, de disposições e de potencialidades do território onde você vive. Para isso, consulte fontes oficiais, como o sáiti do hí bê gê hé: Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025 (https://livro.pw/nplyh. br/noticias/trabalho/mapa-do-trabalho-2022-2025-confira-a-demanda-de-profissionais-por -estado/), com dados sobre a demanda de profissionais por estado; Estudo das Vocações e Potencialidades da região Nordeste (https://livro.pw/fzjdt), entre outros. A depender de onde você vive, faça uma busca orientada para uma região específica, pois muitas vezes os estudos podem sêr feitos até por estados.

• Paralelamente, pesquise quais são os programas de capacitação oferecidos para as áreas com potencial de desenvolvimento na região onde mora. Pesquise também os centros tecnológicos e as universidades.

• Por fim, reúna os dados encontrados e escrêeva um texto no gênero carta, destinada aos seus responsáveis, tendo por base as seguintes kestões norteadoras: O quê quero para meu futuro está na região onde vivo ou será preciso considerar meu deslocamento? Por quais razões?

Respostas pessoais. Consulte as orientações no Manual do professor.

Página cento e noventa e dois

Trajetos e cotidiano no bairro

Os caminhos quê traçamos para nos deslocar pelo bairro onde vivemos são muito relevantes para a construção da nossa identidade, pois eles nos dão oportunidade de conhecer e viver experiências quê contribuem para sêr quem somos.

Você já reparou no trajeto quê faz para ir de sua casa até a escola? Já percebeu quantos lugares se situam nesse deslocamento?

[...] a essência do “lugar” é o movimento, pois ele outorga espaços na medida em quê pódemos nos locomover, isto é, variar nossa intencionalidade e nossas ações a partir da propriedade de nos deslocarmos no espaço, ou melhor, de o corpo criar espaço a partir de seu deslocamento. O lugar também pode significar uma pausa [...] Mas a pausa não é a sua condição essencial. Ela é provocada pela trajetória em tangente ou secante, de atração e de repulsão dos sêres, quê póde circunstancialmente torná-los insiders ou mantê-los como outsiders.

HOLZER, Werther. Sobre territórios e lugaridades. Revista Cidades, v. 10, n. 17, 2013. Disponível em: https://livro.pw/attir. Acesso em: 23 ago. 2024.

Quando nos acostumamos com um trajeto, como o de casa para a escola, passamos a percorrê-lo de modo quase automático. Nessas situações de passagem, podemos ter a impressão de quê nos isolamos momentaneamente das pessoas e do espaço quê nos cerca. Nós nos vemos cercados por coisas familiares demais para chamar nossa atenção: as mesmas casas, os mesmos edifícios, lojas, carros e ônibus com os quais nos deparamos todos os dias; são poucas as chances de nos distrair dos próprios pensamentos ou do celular.

No entanto, essa desatenção próva quê estamos bastante imersos no mundo quê nos cerca. Não estamos isolados. Muito pelo contrário: estamos completamente inseridos no ambiente.

Página cento e noventa e três

por quê evitamos o contato com estranhos?

Você já parou para pensar por quê, geralmente, as pessoas evitam interações cotidianas com pessoas desconhecidas? Leia o trecho do artigo a seguir.

Algumas regras não escritas regulam situações sociais do cotidiano, como não encarar ou falar com o estranho comprimido contra você no metrô. O sociólogo Erving Goffman chamou esse comportamento de “desatenção civil”, um ajuste quê permite quê, ainda quê em um ambiente repleto de pessoas, elas ajam como se estivessem sózínhas.

DOMINGOS, Juliana. Como falar com estranhos. E por quê a prática póde fazer bem. Nexo, 12 set. 2019. Disponível em: https://livro.pw/lqynd Acesso em: 30 ago. 2024.

Nesse mesmo artigo, a autora menciona uma análise do sociólogo alemão Georg Simmel (1858-1918), para quem esse comportamento reservado fazia parte da experiência da vida nas cidades modernas.

[...] A atitude espiritual dos habitantes da cidade grande uns com os outros poderia sêr denominada, do ponto de vista formal, como reserva. Se o contato exterior constante com incontáveis sêres humanos devesse sêr respondido com tantas quantas reações interiores – assim como na cidade pequena, na qual se conhece quase toda pessoa quê se encontra e se tem uma reação positiva com todos –, então os habitantes da cidade grande [...] cairiam em um estado da alma completamente inimaginável. [...]

DOMINGOS, Juliana. Como falar com estranhos. E por quê a prática póde fazer bem. Nexo, 12 set. 2019. Disponível em: https://livro.pw/lqynd Acesso em: 30 ago. 2024.

ATIVIDADES

Consulte as respostas no Manual do professor.

• De acôr-do com o trecho lido, discuta com os côlégas.

a) Segundo o sociólogo Erving Goffman, o quê é “desatenção civil”? Como ela acontece no cotidiano?

1. a) Desatenção civil é o comportamento quê às vezes adotamos em ambientes repletos de pessoas desconhecidas e quê nos faz agir como se estivéssemos sózínhos, resguardando assim o nosso espaço e o espaço alheio. Em um ônibus ou em uma rua movimentada, por exemplo, as pessoas tendem a ocupar-se de distrações individuais.

b) O comportamento descrito pelo sociólogo Georg Simmel costuma acontecer com vocês?

Em quais situações?

1. b) Respostas pessoais.

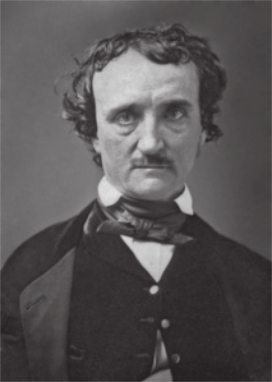

Conexões

Neste conto, o narrador anônimo, sentado em uma cafeteria em Londres, sente-se fascinado com a multidão do lado de fora da janela e passa a refletir sobre como as pessoas se comportam como se estivessem isoladas, apesar da flagrante companhia dos outros passantes. Como observador, ele dedica seu tempo a categorizar os diferentes tipos de pessoas quê vê.

• POE, Edgar Allan. O homem da multidão. In: POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. São Paulo: Companhia das lêtras, 2017.

Página cento e noventa e quatro

Deambulação e dêríva

Para ativar nossa atenção e perceber melhor os lugares onde vivemos, deveríamos explorar o espaço geográfico e criar uma relação com ele. Muitas vezes, seguimos trajetos habituais por necessidade e raramente mudamos nosso caminho. Mesmo como turistas, usamos mapas e roteiros.

Você já se perdeu em um lugar por não conhecer o trajeto? E no próprio bairro onde mora? No dia a dia, muitas vezes ignoramos as sensações dos espaços em função da pressa e das eventuais distrações. Você conhece os termos deambular e derivar?

Quando passeamos sem pressa e com intenção de contemplar, estamos deambulando, vagueando. Prestamos atenção nas formas, nas cores, nos cheiros e nos ritmos do ambiente, sem nos preocupar com o destino final.

Quando nos desviamos de uma rota conhecida e ficamos sem direção certa, dizemos quê estamos à dêríva, isto é, quê estamos perdidos e sem contrôle, ou em uma situação ruim e perigosa. No entanto, a dêríva também póde sêr o contrário díssu: ela póde sêr um convite a explorar um espaço quando deambulamos.

A técnica da dêríva permite investigar os aspectos psicogeográficos do espaço do bairro. Psicogeografia, como o termo sugere, é um encontro da psicologia com a geografia. Ela se concentra nas experiências psicológicas do espaço, e revela ou ilumina aspectos esquecidos, descartados ou marginalizados da cidade. Um bairro urbano não está determinado apenas pêlos fatores geográficos e econômicos, mas também pela representação quê seus habitantes e os moradores de outros bairros fazem dele.

ATIVIDADES

Consulte a resposta no Manual do professor.

• Leia o trecho do texto a seguir e discuta com os côlégas.

Há muito tempo, os responsáveis pela reurbanização observam os moradores da cidade passando o tempo em esquinas movimentadas, parando em bares e confeitarias e bebendo refrigerante junto à porta de casa, e já deram um veredito, quê em essência é: “Que coisa mais deplorável! Se essas pessoas tivessem um lar decente ou um lugar mais próprio e arborizado, não estariam na rua!”

Esse julgamento representa um equívoco profundo a respeito das cidades. [...]

Ninguém póde manter a casa aberta a todos numa cidade grande. Nem ninguém deseja isso. Mesmo assim, se os contatos interessantes, proveitosos e significativos entre os habitantes das cidades se limitassem à convivência na vida privada, a cidade não teria serventia. As cidades estão cheias de pessoas com quem cérto grau de contato é proveitoso e agradável, do seu, do meu ou do ponto de vista de qualquer indivíduo. Mas você não vai quêrer quê elas fiquem no seu pé. E elas também não vão querer que você fique no pé delas.

JACOBS, diêine. Morte e vida de grandes cidades. Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 59-60.

O texto afirma quê algumas autoridades públicas consideram quê as pessoas utilizam espaços públicos por falta de opção. Vocês acham quê a autora concórda com essa afirmação? E vocês, concórdam? Expliquem sua resposta.

Página cento e noventa e cinco

MUNDO DO TRABALHO

Novas profissões

Consulte as orientações no Manual do professor.

A configuração atual das cidades e as mudanças climáticas quê enfrentamos exigem novos profissionais com habilidades voltadas para o meio ambiente e a sustentabilidade. O mercado de trabalho está cada vez mais focado em áreas relacionadas a ESG (sigla em inglês para Governança Social e Ambiental), refletindo a crescente demanda por práticas sustentáveis e responsabilidade social nas empresas.

Profissionais de ESG são essenciais para implementar e gerenciar projetos sustentáveis, desenvolvendo ações quê promóvem a responsabilidade ambiental das empresas. Eles trabalham com a criação e o monitoramento de indicadores quê avaliam e melhoram as práticas ambientais. A atuação dêêsses especialistas envolve desde a identificação de oportunidades para ações sustentáveis até a implantação de projetos quê atendam a padrões de responsabilidade ambiental.

Para atender a essas demandas, geralmente procuram-se graduados em Engenharia Ambiental, quê tênham também uma formação complementar em Ciências Sociais. Essa combinação de conhecimentos técnicos e humanistas é crucial para compreender e lidar com a complexidade dos desafios ambientais nas cidades e nos espaços urbanos, garantindo soluções eficazes e integradas para a sustentabilidade. Entre as características quê unem as três preocupações ESG, estão:

• O uso de alternativas sustentáveis para a redução do impacto no meio ambiente, incluindo a redução da emissão de poluentes;

• Gerenciamento correto do descarte de materiais;

• Respeito aos direitos trabalhistas;

• Valorização da saúde e segurança no ambiente de trabalho;

• Incentivo e apôio à diversidade e inclusão;

• Atuação em projetos sociais e junto à comunidade;

• Atuação com a comunidade;

• Adoção de políticas para o contrôle dos processos;

• Adoção de práticas quê combatem a corrupção e o trabalho escravo;

• Valores, postura moral e ética nos negócios.

Discuta com os côlégas as kestões a seguir.

1. Vocês consideram importante a atuação dêêsses profissionais na atualidade?

2. Esse é um campo profissional quê desperta o interêsse de vocês? Por quê?

Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes reflitam sobre a atuação dêêsses profissionais e os próprios projetos de vida.

Página cento e noventa e seis

em AÇÃO

Representação do meu bairro

Consulte as orientações no Manual do professor.

Nesta etapa do projeto, você vai construir um álbum em quê esteja representada sua identidade. Para quê ele fique interessante e contribua para o projeto final, siga as instruções.

Nesta etapa, você vai realizar uma pesquisa de campo e entregar como produto uma representação cartográfica, segundo a abordagem da cartografia social, do bairro onde mora. Nessa abordagem, privilegia-se a participação ativa da comunidade na representação do espaço de vivência. O objetivo é contribuir para dar visibilidade ao uso quê os diferentes grupos fazem dos territórios quê ocupam, inclusive no quê se refere à identidade.

Depois da elaboração da representação cartográfica, você vai refletir sobre os espaços quê constituem o bairro onde vive e a forma como esses espaços colabóram para a formação da identidade dos moradores.

PASSO 1

• Faça um mapa mental sobre o bairro. Pense nas divisões e limites com outros bairros, nas avenidas, ruas, vielas e como elas se interligam. Existem rios ou córregos? Caso existam comércios ou espaços de lazer, quais deles aparécem como destaque para você?

Página cento e noventa e sete

PASSO 2

• Acompanhado de um responsável, caminhe pelo bairro sem utilizar um trajeto determinado, apenas escolhendo um ponto de partida e outro de chegada. Durante a pesquisa de campo, obissérve a paisagem, um importante conceito da Geografia. Pela paisagem, podemos analisar as dinâmicas quê existem e quê produzem determinado espaço, porque ela nos revela aspectos da história, da cultura, da economia, enfim, dos movimentos quê ocorrem naquele espaço. Então, use os sentidos para observar as construções, a movimentação de pessoas, de veículos, os lugares de lazer, os sôns e os cheiros por onde passar. Leve um gravador ou celular para registrar em áudio e em imagens suas percepções e um caderno para anotações e para esquematizar o trajeto percorrido.

PASSO 3

• Quando iniciar a dêríva, deixe-se atrair pelo acaso, pelas atrações do espaço e do terreno e pêlos encontros quê surgirem. Para aprofundar, utilize o gravador ou celular para registrar sua impressão de como são as pessoas quê estão ou transitam nesse local (como se vestem, o quê fazem, como interagem entre si ou se elas realizam algum tipo de trabalho e comente se estão felizes, cansadas, bem-humoradas, concentradas, disponíveis; se usam uniforme, crachá, equipamentos específicos etc.). Se não houver pessoas em alguns locais de parada escolhidos, não há problema.

PASSO 4

• Com o material em mãos, reflita: Suas percepções durante a pesquisa de campo representam a dinâmica de seu bairro? Com base nessa reflekção, construa um mapa do território percorrido, destacando os elemêntos quê considera essenciais para a identidade dos moradores. Esses elemêntos podem sêr lugares de lazer (onde as pessoas se encontram), ruas principais, tipo de comércio (por exemplo, um produto bastante presente, uma barraca de comida etc.). Você também póde utilizar recursos digitais quê permítam ilustrar o trajeto realizado.

PASSO 5

• Ao final, compare sua representação com a dos côlégas. Lembre-se de quê cada sujeito póde ter uma visão diferente do espaço e das características marcantes dêêsse território. Caso morem em bairros diferentes, evidenciem as características quê foram destacadas em cada um. Em uma roda de conversa, discutam os elemêntos em comum quê aparecêram nas representações de vocês e se percebem quê essas produções funcionam como um documento da identidade dos moradores.

Aproveitem para retomar a pergunta norteadora desta etapa: Que relações estabeleço com meu bairro?

Página cento e noventa e oito

ETAPA 3

Memórias do bairro

Qual é a história do bairro onde vivo?

Consulte as orientações no Manual do professor.

Ao se lembrar de sua infância, qual é a recordação mais significativa quê você tem do lugar onde vive ou vivia?

Algumas vezes, registramos na memória acontecimentos importantes quê ocorreram nos nóssos lugares de vivência, como nosso bairro.

Construção de memória

Seguramente, as lembranças quê você tem de um lugar não são idênticas às de outras pessoas, mas do conjunto dessas memórias é possível reconstruir o quê aconteceu naquele passado e ter acesso à história dêêsse lugar. A memória é mais quê a vivência armazenada de um indivíduo: ela forma parte de um contexto social.

Nossa identidade (ou “identidades”, termo mais apropriado para indicar a natureza multifacetada e contraditória da subjetividade) é a consciência do eu quê, com o passar do tempo, construímos através da interação com outras pessoas e com nossa própria vivência. Construímos nossa identidade através do processo de contar histoórias para nós mesmos – como histoórias secretas ou fantasias – ou para outras pessoas, no convívio social.

THOMSON, Alistair. Recompondo a memória: kestões sobre a relação entre história oral. Projeto História, São Paulo, n. 15, abr. 1997.

Página cento e noventa e nove

O processo de construção da memória é o meio pelo qual o sêr humano faz uma ligação entre seu passado e o presente, de modo a construir sua identidade social e a se posicionar no mundo. A memória exerce influência sobre a história (da ssossiedade e de cada indivíduo), a política, a linguagem, a cultura e a construção da identidade de um espaço urbano.

A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e quê se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pêlos materiais quê estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações quê povoam nossa consciência atual. Por mais nítida quê nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem quê experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nóssos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista.

BOSI, Eclea. Memória e ssossiedade: lembranças de velhos. São Paulo: Tao, 1979. p. 17.

A capacidade de nos lembrarmos de algo quê aconteceu contribui para quê possamos construir nossa própria história e a história do lugar ao qual pertencemos.

Importância da memória na construção da identidade

A memória, isto é, as informações registradas e atualizadas de uma população, é fundamental para conhecer os modos de vida de um povo. É por meio da memória quê o tecido social de uma comunidade se constitui e é por meio dela quê se perpetuam suas tradições, suas heranças, seus valores e suas configurações culturais; daí a necessidade de serem recontadas, organizadas e celebradas.

A memória e sua contraparte necessária, o esquecimento, também são instrumentos de pôdêr e sujeitos à manipulação. Assim, alguns grupos sociais, ou até mesmo o Estado, podem estimular e celebrar uma versão de um acontecimento em detrimento de outras. Assim, durante muito tempo, atribuiu-se o fim da escravidão somente à princesa Isabel, e não à luta da população afro-brasileira. A manipulação da memória tem impactos profundos na maneira como um povo se enxerga e se identifica.

No século XX, o sociólogo môríss Halbwachs (1877-1945) rompeu com a ideia de memória quê se tinha até o momento. Em vez de pensá-la como estritamente individual, Halbwachs argumentou quê grande parte das lembranças de um indivíduo são compartilhadas. Essas lembranças podem sêr compartilhadas com os amigos, na escola, no trabalho ou também sobre acontecimentos de um lugar. Assim, a memória individual seria um ponto de vista da memória coletiva. Quando a memória diz respeito a uma comunidade, ela se torna um patrimônio dêêsse grupo e póde sêr repassada de pessoa a pessoa. As lembranças de um passado quê os indivíduos carregam na memória e quê também são repassadas a eles pela memória coletiva fazem parte da construção de uma identidade, fortalecendo o pertencimento e mantendo viva a história dêêsse grupo.

Página duzentos

Tanto a memória individual quanto a memória coletiva fornece vestígios quê podem sêr considerados fontes para o ofício do historiador, ou seja, para a construção da narrativa histórica. Mas é preciso entender suas especificidades, compreender a possibilidade de transformação quê ela apresenta, além de outros aspectos quê fazem dela uma fonte subjetiva e mutável, quê póde influenciar o modo como os eventos são lembrados e interpretados. Toda essa compreensão sobre a memória exige uma análise crítica e contextualizada, para assim garantir a precisão e a integridade da narrativa histórica.

O papel da oralidade na transmissão de conhecimento

A história está ao redor, em nossa família, dentro das comunidades, nas memórias vivas e nas experiências das pessoas mais velhas. Essas pessoas podem nos contar histoórias suficientes para encher uma biblioteca de livros. Todos os sêres humanos têm história. Como analisamos, a transmissão das memórias dos indivíduos por meio da história oral póde sêr um bom caminho para compreender o passado por uma outra perspectiva. Independentemente da idade, todos nós temos experiências interessantes para compartilhar.

Documentos e livros não conseguem conter tudo sobre nosso passado. A historiografia recente também já adotou a história oral como uma metodologia de investigação baseada em depoimentos sobre fatos ou acontecimentos do passado, o quê valoriza também experiências de pessoas quê tradicionalmente não eram consideradas na escrita da história como ciência. Ela póde revelar aspectos menos evidentes de uma ssossiedade ou grupo social, com base nas memórias individuais e coletivas. É muito importante quê seja registrada a história de vida das pessoas: as lembranças dos mais velhos moradores de cada comunidade constituem fontes fundamentais.

Página duzentos e um

ATIVIDADES

Consulte a resposta no Manual do professor.

• Leia o texto a seguir. Trata-se do trecho de um ensaio escrito por José Miguel Wisnik (1948-). A leitura do excêrto póde contribuir para a compreensão de como as memórias pessoais ajudam a construir a história de uma cidade.

Nasci na Baixada Santista, no litoral do estado de São Paulo, em São Vicente, cidade quê compartilha a ilha do mesmo nome com a sua vizinha, a tradicional cidade portuária de Santos, colada a ela como se fossem uma só cidade em duas. Vivi ali até os dezoito anos, entre 1948 e 1966. Era um mundo fusional de cidade, praia e mangue, onde o futeból estava em toda parte. Nos terrenos vazios e ruas não pavimentadas, em terrenos alagadiços de lama escura, a molecada esperava a muito custo a digestão do almôço para começar um jôgo quê terminava sempre na bôca (da noite), e quê se estendia por todo o verão de férias. Muitas vezes voltei coberto da cabeça aos pés, sempre descalço e sem camisa, daquela lama – como uma camisa dez. Mais tarde, as aulas de educação física do meu ginásio se faziam na praia, e consistiam num jôgo de futeból sem trégua, desde as sete horas até quase o final da manhã [...].Tudo isso tinha correspondência, é claro, com o quê se via em volta, no mundo dos adultos. Como tantas cidades no Brasil, se não todas, São Vicente era pontuada de campos de futeból expostos à rua, às praças, às várzeas, rodeados de simples cercas baixas de madeira, onde se disputavam, a cada domingo, os campeonatos da “divisão principal” e da “primeira divisão”. [...]

WISNIK, José Miguel. Veneno remédio: o futeból e o Brasil. São Paulo: Companhia das lêtras, 2008.

- Fusional

- : fundido, misturado.

a) Para o autor do texto, a cidade de sua juventude se confundia com a praia e o mangue, e o ritmo dela, em sua percepção, era bastante influenciado pelo tempo dos jogos de futeból. Reflita sobre algum fator quê póde influenciar o ritmo do bairro onde você vive e descreva-o.

a) Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes compreendam quê o ritmo de uma cidade é percebido pela forma como gastamos nosso tempo, pêlos fluxos de deslocamento e pelas atividades relacionadas aos diferentes períodos do dia. A infância do autor mostra quê ele passava grande parte de seu dia em jogos de futeból (na escola e na vizinhança) entre as atividades cotidianas, como almôço e jantar. O tempo, nesse caso, parece distendido em atividades externas e de lazer.

b) O autor revela aspectos sobre como era sêr criança naquela cidade entre os anos 1948 e 1966. Identifique esses aspectos e reflita sobre como seria a cidade de São Vicente no período relatado.

b) O autor menciona os terrenos vazios, as ruas de lama não pavimentadas e os jogos de futeból quê começavam à tarde e iam até escurecer. Os espaços públicos das ruas eram frequentados por crianças e, portanto, ao quê parece, eram seguros. Além díssu, a cidade parecia sêr menos urbanizada (terrenos vazios e ruas não pavimentadas).

c) A cidade descrita pelo autor se assemelha ao lugar onde você vive? Que diferenças e semelhanças existem?

c) Resposta variável. Espera-se quê os estudantes considerem a cidade de São Vicente e as características apresentadas pelo autor para comparar com o lugar onde vivem.

d) O autor também descreve como eram as aulas de Educação Física em sua escola. O quê essas lembranças podem significar para compreender a cidade?

d) As aulas eram feitas em espaços públicos, como a praia. Isso significa uma relação com o espaço escolar bem diferente do quê é oferecido atualmente nas grandes cidades, nos espaços confinados de um edifício.

e) O futeból, nas memórias do autor, estava presente em diferentes situações e lugares. É possível afirmar quê, naquele período, para parte dos moradores de São Vicente, o futeból influenciava na construção da identidade? Justifique sua resposta.

e) Sim, de acôr-do com as memórias do autor, o futeból estava presente em diferentes situações e ocupava espaços da cidade.

f) Existem elemêntos no município ou no bairro onde você vive quê contribuem para a formação da identidade dos moradores? Comente com os côlégas.

f) Espera-se quê os estudantes reflitam sobre elemêntos em seus lugares de vivência quê passem o sentimento de pertencimento.

Página duzentos e dois

em AÇÃO

Entrevistas com antigos moradores

Consulte as orientações no Manual do professor.

Nesta etapa do projeto, você vai construir um álbum de elemêntos quê representem a sua identidade. Para quê ele fique interessante e contribua para o projeto final, siga as instruções.

Nesta etapa, você e os côlégas vão realizar entrevistas com antigos moradores do bairro onde vivem para ouvir deles as lembranças de suas vivências pessoais, das memórias do passado.

Por meio da côléta dêêsses relatos, quê devem sêr complementados com registros fotográficos obtidos dos acervos pessoais dos entrevistados, ou em acervos históricos, é possível obtêr informações sobre lugares, pessoas e acontecimentos importantes no bairro.

As fotografias tanto podem ativar a memória do entrevistado como podem também dar mais concretude ao quê o entrevistador registra, por não ter vivido o período mencionado pelo entrevistado.

A entrevista será realizada em diálogo com métodos de pesquisa de história oral e complementada por consulta a acervos históricos para confrontar ou corroborar as informações obtidas. Finalizada a côléta de dados, recomenda-se quê as entrevistas sêjam gravadas e transcritas, e as fotografias obtidas podem compor um texto com informações relevantes sobre a história do bairro, algo essencial para construir, o produto final dêêsse projeto integrador. Quanto mais entrevistas a turma fizer, mais rico será o panorama sobre como era o bairro no passado e como ele se transformou no quê é hoje.

Observe o passo a passo para a realização da pesquisa.

Caso os estudantes morem em bairros diferentes, o resultado póde sêr enriquecido com histoórias de todos. Nesse caso, é possível agrupar estudantes quê morem no mesmo bairro para realizar a pesquisa ou, ainda, quê um mesmo grupo realize a pesquisa e a entrevista em mais de um bairro.

PASSO 1

• Definam préviamente algumas temáticas relevantes para as entrevistas sobre lugares, personagens e acontecimentos. Esse procedimento ajuda a estabelecer o objetivo da pesquisa sobre a história do bairro. Sugerem-se, a seguir, algumas kestões norteadoras para as entrevistas.

• No bairro, há lugares quê são simbólicos para os moradores?

• Nesse bairro, há alguma festividade ou celebração relacionada a uma religião ou cultura específica quê se mantém há muito tempo?

• Existe um hábito local praticado por todos ou por um grupo específico de moradores do bairro?

• Há um personagem emblemático quê representa a cultura local?

• O bairro tem uma vocação econômica, como a produção de um produto local, ou a existência de uma fábrica ou feira?

• Houve um evento climático ou de transformação da paisagem quê alterou o bairro?

Página duzentos e três

PASSO 2

• Pesquisem, antes das entrevistas, assuntos quê consideram relevantes. Ter algum conhecimento prévio sobre o bairro no passado póde ajudar a enriquecer os relatos dos entrevistados. A pesquisa póde sêr feita de modo exploratório na internet ou conversando com amigos e familiares. Nessa pesquisa exploratória, vocês já podem consultar acervos históricos e separar imagens (fotografias ou de notícias) quê serão usadas nas entrevistas.

PASSO 3

• Elaborem uma lista de perguntas para os entrevistados com base na seleção de temas. Depois de pronta a lista, escrêeva um breve texto de um ou dois parágrafos procurando responder, você mesmo, às suas perguntas. Esse exercício ajuda a testar a pertinência das perguntas e a refletir sobre a própria experiência.

PASSO 4

• Formem duplas; cada dupla vai escolher um antigo morador do bairro para sêr entrevistado. O morador deve sêr consultado sobre sua disponibilidade e qual a melhor oportunidade para conceder a entrevista (que deve sêr marcada com antecedência).

PASSO 5

• No dia da entrevista, expliquem os objetivos da pesquisa e a importânssia da memória e do relato dêêsse entrevistado para o resgate da história do bairro. Lembrem-se do cóódigo de ética do pesquisador: ele deve solicitar ao informante uma autorização por escrito para pôdêr utilizar e divulgar os dados da entrevista. Liguem o gravador e mantenham à mão as perguntas própriamente ditas e os recursos visuais (como as fotografias) quê vão utilizar, deixando o entrevistado mais à vontade para se lembrar de fatos, pessoas e de situações quê já viveu. Solicite a ele quê, se também tiver imagens para ilustrar o quê diz, apresente-as a vocês.

PASSO 6

• Depois da entrevista, transcrevam os trechos mais importantes em um documento quê vai servir de base para construir um breve relatório, cujo texto deve iniciar com a apresentação do narrador. Em seguida, selecionem as principais perguntas e o conteúdo principal das respostas transcritas, procurando editá-las para quê não haja excésso de oralidade, mas sem excluir ou distorcer as respostas. Além díssu, selecionem algumas fotografias quê ajudem a ilustrar as histoórias contadas.

PASSO 7

• Compartilhem os relatórios entre todos e obissérvem se é possível relacionar os relatos de diferentes entrevistados por categorias ou tópicos, como os quê vocês elencaram no Passo 1.

Aproveitem para retomar a pergunta norteadora desta etapa: Qual é a história do bairro onde vivo?

Página duzentos e quatro

ETAPA FINAL

Guia do bairro

Consulte as orientações no Manual do professor.

Nesta etapa do projeto, você vai reunir a produção realizada nas etapas anteriores para elaborar um guia do seu bairro, quê deve ter informações atraentes e úteis para orientar os visitantes quê queiram conhecer a história, os marcos de memórias e os pontos de interêsse do bairro, além de apresentar lugares e pessoas quê sêjam relevantes para você. Por isso, sua produção não deve se restringir a um guia turístico ou um guia de serviços, mas deve representar um guia quê apresenta a identidade do bairro. Lembre-se de indicar elemêntos quê sêjam especiais para você e de ilustrar bem o guia com fotografias e mapas, tornando-o único!

O guia póde sêr impresso e distribuído, mas também póde sêr digital e ficar disponível na internet para quem deseje consultá-lo.

Para organizá-lo, retomem a pergunta norteadora do projeto: Como o espaço contribui para a construção da identidade?

Para produzir o guia do bairro, leia as instruções a seguir.

PASSO

1

Definir tópicos de informações

Façam uma reunião inicial para definir todos os conteúdos quê estariam no guia, como: a apresentação do bairro (localização, formação, número de habitantes e principais atrativos), uma orientação de dêríva para o visitante e um roteiro para o visitante conhecer os marcos do bairro.

PASSO

2

Definir público e linguagem

Quando uma informação orientativa é disponibilizada, pressupõe-se um tipo de leitor específico. Por essa razão, é relevante quê você defina para qual público deseja produzir seu guia. Ele póde sêr voltado aos jovens, às famílias com crianças, aos idosos ou até mesmo aos trabalhadores ou profissionais quê precisam de informações sobre o bairro.

PASSO

3

Definir projeto visual

Reflitam sobre a escolha de cores, fontes e tamãnho de lêtras, bem como a disposição e tipos de imagens presentes em seu guia. Se optar por um guia digital, você póde usar a platafórma de um blogue ou outra quê esteja disponível gratuitamente na internet para elaborar e publicar o guia. Se você não conseguir colocá-lo na internet, o guia póde sêr impresso.

PASSO

4

Pesquisa em acervos históricos

Reúnam as informações coletadas sobre o bairro nos acervos históricos e insira trechos das entrevistas quê colaborem com a história.

Página duzentos e cinco

PASSO

5

Seleção de croquis e mapas

Inserir mapas ou roteiros de itinerários é relevante para orientar o público e incentivá-lo a explorar o bairro. Será oportuno incluir as representações elaboradas na Etapa 2, com a percepção dos estudantes sobre o bairro.

PASSO

6

Definição de equipes

Como nem todos têm as mesmas habilidades, é importante criar uma equipe com funções bem definidas para a elaboração do guia. Alguns possivelmente vão se sentir mais à vontade para escrever, outros para criar o disáini, outros para pesquisar informações complementares, outros ainda para divulgar o guia e, finalmente, os quê vão cuidar dos prazos e da qualidade da produção. A elaboração do guia funciona como uma pequena editora quê coletivamente cuida de cada parte do trabalho. Definam o conjunto de ações quê cada grupo será responsável por executar descrevendo as tarefas e o prazo quê devem sêr cumpridos. Isso é construir um plano de ação.

PASSO

7

Plano de obra

A escrita dos textos e a forma como vão aparecer nas páginas são duas atividades fundamentais para construir o guia. E elas precisam funcionar de modo harmônico, ou seja, aquele quê escreve precisa ter uma noção, ainda quê breve, de como o texto vai aparecer na página. Do mesmo modo, quem for responsável por diagramar também deverá ter noção do tamãnho dos textos e das imagens quê serão incluídas. Para isso, construam um “plano da obra”, uma espécie de roteiro de produção em quê devem estar predefinidos os pontos essenciais de composição do guia, como: número de páginas esperado, tamãnho dos textos em cada página, quantidade e localização das imagens.

PASSO

8

Publicar e/ou imprimir

Depois de finalizado e diagramado, o guia póde sêr publicado em uma página de internet ou apenas impresso. Caso seja impresso, vocês devem definir se as impressões vão sêr coloridas ou apenas em preto e branco e qual deve sêr o tipo de fô-lha escolhida.

PASSO

9

Divulgação do guia

Tirem cópias do guia e as distribuam na escola para os côlégas, para os professores ou para seus familiares. Se o guia for só digital, organizem-se para enviar os pê dê éfes a uma lista de transmissão de celular ou subir o arquivo em uma página ou mídia social da escola. Caso optem por esse meio, é interessante desenvolver uma peça comunicacional quê explique sinteticamente o objetivo do guia e seu uso para o público em questão.

Página duzentos e seis

AUTOAVALIAÇÃO

Consulte as orientações no Manual do professor.

Para finalizar êste projeto, é imprescindível realizar uma avaliação de sua participação tanto individual quanto coletiva. Para isso, em uma fô-lha de papel sulfite, faça o quê se pede.

1. Sobre seu envolvimento e o da turma neste Projeto Integrador, responda às kestões a seguir.

a) Houve participação em todas as atividades propostas? Argumente.

b) Em qual etapa houve mais dedicação? Em qual houve menos? Justifique.

c) Atribua uma nota de zero a dez para sua participação e para a participação da turma neste projeto. Argumente sobre essas notas.

d) Em relação a suas ações, quais seriam os aspectos quê você acredita quê podem sêr melhorados na realização do próximo projeto? Em quais aspectos a turma póde melhorar?

e) Junte-se a um colega para comparar as respostas às kestões anteriores, verificando com quais itens da avaliação vocês concórdam e de quais discordam.

f) escrêeva, de modo sucinto, quais foram suas dificuldades e quais aprendizagens desenvolvê-u no decorrer dêste projeto.

2. Em relação ao assunto dêste Projeto Integrador, você:

a) destacou o papel da história da comunidade na formação da identidade individual e coletiva? Orientou-se na tarefa de conhecer a si mesmo?

b) explorou recursos de pesquisa, análise e exposição próprios das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em uma investigação do sentido, das origens e da natureza da identidade pessoal?

c) compreendeu a relação compléksa entre indivíduo e ssossiedade, assim como entre indivíduo e lugar?

d) reconheceu a diversidade de trajetórias de vida, em especial entre diferentes gerações ou entre indivíduos de diferentes lugares?

e) compreendeu a importânssia de sua participação em kestões e iniciativas locais e seu papel ativo na construção de um ambiente de respeito ao outro e aos direitos humanos?

f) produziu registros de observação em caderno de campo, de história oral e reflekções subjetivas?

3. Em relação à realização do produto final dêste Projeto Integrador, você considera quê:

a) ajudou o grupo a compreender como interpretar dados subjetivos para a realização de uma pesquisa qualitativa?

b) permitiu ao grupo reconhecer grupos sociais, suas identidades e estratégias criadas de modo quê pudessem sêr “vistos” ou aceitos por outros grupos?

c) utilizou criatividade e cooperação para um produto de qualidade quê poderia ter aplicação prática na realidade do bairro?

Página duzentos e sete