Página 144

UNIDADE 3

VIDA: FLUXO DE MATÉRIA E ENERGIA

As luzes azuis na água podem até parecer efeitos especiais, mas são, na verdade, um fenômeno natural resultante da proliferação de organismos dinoflagelados com capacidade bioluminescente, isto é, de gerar e emitir luz. Tal fenômeno ocorre predominantemente em ambientes marinhos e pode ser observado em diferentes seres vivos, como os que compõem o plâncton, algumas bactérias, certos invertebrados e alguns órgãos específicos de certos vertebrados.

A bioluminescência resulta de uma reação química que envolve a transformação da substância luciferina pela enzima luciferase. Nessa reação, os organismos transformam energia química em energia luminosa.

a ) Os dinoflagelados Noctiluca scintillans não realizam fotossíntese. Como eles obtêm a energia de que necessitam para a bioluminescência? Explique.

b ) Podemos afirmar que os seres vivos com capacidade bioluminescente interagem energeticamente com o ambiente? Explique.

c ) A quantidade de energia no sistema biológico Noctiluca scintillans é a mesma antes e após a reação de bioluminescência? Justifique sua resposta.

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- fotossíntese;

- respiração celular;

- fermentação;

- cadeia alimentar;

- teia alimentar;

- fluxo de energia nos sistemas ecológicos;

- pirâmides ecológicas;

- ciclos biogeoquímicos;

- o ser humano e os ciclos biogeoquímicos.

Página 145

Página 146

CAPÍTULO8

Energia e sistemas ecológicos

Sol

Desde a revolução agrícola, iniciada há cerca de 12 mil anos, muitas culturas passaram a acompanhar o ciclo solar e sua influência na Terra e nas plantações. Construções foram elaboradas para demarcar com precisão, por exemplo, a posição aparente do Sol no céu e a mudança de estações. Por exemplo, no município de Calçoene, estado do Amapá, há um monumento de rochas, construído por indígenas que habitavam a região. Há mais de mil anos essa estrutura favorecia a observação do solstício de inverno, fenômeno que marca o início dessa estação e das chuvas na região.

Professor, professora: Ao citar o solstício de inverno, se considerar pertinente, explique aos estudantes do que se trata esse fenômeno. Mais informações nas Orientações para o professor.

Conforme estudado anteriormente, o Sol é essencial para a vida na Terra, mas não é o único fator importante para as formas de vida. A seguir, estudaremos como os seres vivos podem utilizar a energia solar para atividades celulares, crescimento e desenvolvimento e sua atuação como sistemas biológicos transformadores de energia.

Seres vivos como transformadores de energia

Para iniciarmos o estudo dos seres vivos como transformadores de energia, responda às questões a seguir.

1. Cite duas formas de energia presentes em seu dia a dia.

Resposta pessoal. Os estudantes podem citar energias térmica, mecânica, química, luminosa, cinética, entre outras.

2. O que você entende por transformação de energia? Exemplifique.

Resposta pessoal. Os estudantes podem responder que a transformação de energia ocorre quando um tipo de energia é convertido em outro, como o movimento da água gerando energia elétrica.

Em nosso dia a dia, usamos o termo energia para nos referir a diferentes situações. Provavelmente, você o associa à eletricidade ou à lâmpada elétrica, que ilumina artificialmente os ambientes. Isso está correto, mas a energia está presente em diversas outras situações, inclusive nas que envolvem os seres vivos.

Para um ser vivo crescer, desenvolver-se, reproduzir-se e executar diferentes movimentos, como caminhar, correr, voar e nadar, é necessário que haja energia e suas transformações.

Existem diferentes tipos de energia, como a luminosa, a química, a cinética, a mecânica e a térmica. Tais energias são constantemente transformadas no ambiente e nos seres vivos, não podendo ser criadas nem destruídas.

Página 147

3. Analise as situações a seguir e converse com um colega sobre os tipos de energia e as transformações energéticas que podem ser relacionadas com as situações representadas nas imagens.

Resposta: Na situação A, é possível perceber a fotossíntese, que transforma energia luminosa em energia química; na situação B, a prática de atividade física (jogar vôlei) envolve a transformação de energia química em energias mecânica e térmica, por exemplo.

Imagens sem proporção e em cores fantasia.

A.

B.

Na situação A, a energia luminosa proveniente do Sol é captada pela clorofila existente na planta e utilizada na fotossíntese. Nesse processo, a energia luminosa é transformada em energia química, presente nas ligações químicas das moléculas orgânicas formadas, como a glicose abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 fecha parênteses e o amido abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 10 O subscrito 5 fecha parênteses subscrito n. Parte do carboidrato abre parênteses C H subscrito 2 O fecha parênteses subscrito n produzido pela fotossíntese é incorporado aos tecidos vegetais, como os frutos. Ao se alimentar dos frutos, a pessoa ingere esses carboidratos, que após a digestão são convertidos, na presença de gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses, em outro tipo de energia química utilizável pela célula.

Já na situação B, durante a atividade física a energia química resultante da transformação do carboidrato é convertida em energia mecânica, possibilitando a execução de diversos movimentos, como jogar bola. Parte da energia mecânica que move os músculos é convertida em energia térmica (calor), que é dissipada no ambiente.

As transformações de energia que ocorrem nos seres vivos envolvem diferentes processos energéticos. A seguir, estudaremos esse assunto.

Processos energéticos nos seres vivos

A respiração celular é um dos processos de transformação energética que ocorre nas células dos seres vivos, como animais e plantas, na presença de gás oxigênio. Esse processo resulta na transferência da energia contida nas ligações químicas das moléculas orgânicas para ligações químicas de moléculas de adenosina trifosfato (ATP). Essa transferência de energia também ocorre em alguns fungos e bactérias, sem necessidade de gás oxigênio, em um processo chamado fermentação.

As transformações de energia que ocorrem nos seres vivos compõem o metabolismo, que pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. De modo geral, no primeiro, as reações químicas produzem moléculas complexas com base em moléculas simples, absorvendo energia. Já no segundo, as reações químicas decompõem moléculas mais complexas em moléculas mais simples, liberando energia.

A transferência de energia que ocorre nas reações metabólicas é altamente organizada e regulada pelas células. Esse controle é exercido principalmente por enzimas e coenzimas✚, que determinam a quantidade necessária de energia a ser utilizada em cada processo. A energia química liberada na degradação de moléculas da glicose, por exemplo, é armazenada temporariamente em moléculas carreadoras, as quais apresentam ligações químicas ricas em energia e podem ser transportadas rapidamente pela célula, transferindo sua energia para as reações químicas.

Entre as moléculas que participam dos processos energéticos nos seres vivos, podemos citar: ATP (adenosina trifosfato), ADP (adenosina difosfato), FAD (flavina-adenina-dinucleotídeo) e NAD (nicotinamida-adenina-dinucleotídeo).

- Coenzimas:

- moléculas que se unem às enzimas para atuar nas reações químicas.↰

Página 148

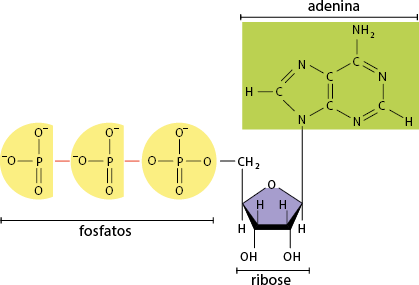

A ATP é uma das principais moléculas carreadoras das células. Sua estrutura contém uma base nitrogenada (adenina) ligada a um monossacarídeo (ribose), que se une a três grupos fosfato.

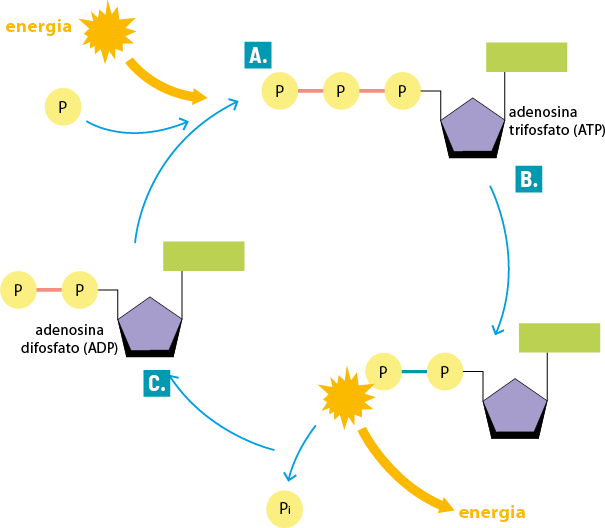

Quando ocorre o rompimento da ligação de um dos grupos fosfato do ATP, há a liberação de energia, formando ADP e um íon dihidrogenofosfato abre parênteses H subscrito 2 P O subscrito 4 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente fecha parênteses ou fosfato inorgânico abre parênteses P i fecha parênteses.

Já na formação de ATP, um grupo fosfato se liga ao grupo fosfato da molécula de ADP, por meio de reações químicas que envolvem absorção de energia. Acompanhe a seguir.

Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 103-104.

Professor, professora: Ao abordar a transformação de ATP em ADP, e vice-versa, explique aos estudantes que Pi é a abreviatura para a representação do íon fosfato inorgânico e P é a representação do grupo fosfato.

Outra maneira de obter energia no organismo é por meio do transporte de elétron. Em algumas reações químicas, as substâncias podem perder ou ganhar elétrons.

Quando há ganho de elétrons, ocorre redução; quando há perda, oxidação. Essas reações, chamadas oxirredução, acontecem simultaneamente.

Quando uma molécula perde um átomo de hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses, sofre oxidação, pois também está perdendo um elétron. Já quando recebe um átomo de hidrogênio, sofre redução, porque também está ganhando um elétron.

Moléculas como a glicose, ricas em energia, são metabolizadas por meio de uma série de reações químicas de oxidação. As moléculas intermediárias dessas reações químicas doam elétrons para coenzimas específicas. Entre as coenzimas mais importantes estão N A D sobrescrito mais, N A D P sobrescrito mais (fosfato-de-nicotinamida-adenina-dinucleotídeo) e F A D.

Enquanto N A D e F A D estão, geralmente, envolvidos em reações de catabolismo, como a fermentação e a respiração, o N A D P participa de reações de anabolismo, como fotossíntese e quimiossíntese.

Quando uma molécula de hidrogênio é acoplada ao N A D, F A D ou N A D P, essas coenzimas deixam sua forma natural oxidada e passam a se apresentar na forma reduzida: N A D H, F A D H subscrito 2 e N A D P H. Confira o quadro "Oxirredução" que apresenta as formas reduzidas e oxidadas de algumas moléculas.

| Forma oxidada | Forma reduzida |

|---|---|

|

N A D sobrescrito mais |

N A D H |

|

N A D P sobrescrito mais |

N A D P H |

|

F A D sobrescrito mais |

F A D H subscrito 2 |

Página 149

Fotossíntese

4. Qual é a importância da fotossíntese para os seres vivos heterotróficos?

Resposta: A fotossíntese possibilita aos seres vivos heterotróficos a fixação e a transferência da energia solar por meio da alimentação. Dessa maneira, é um dos processos que mantêm a base das pirâmides alimentares.

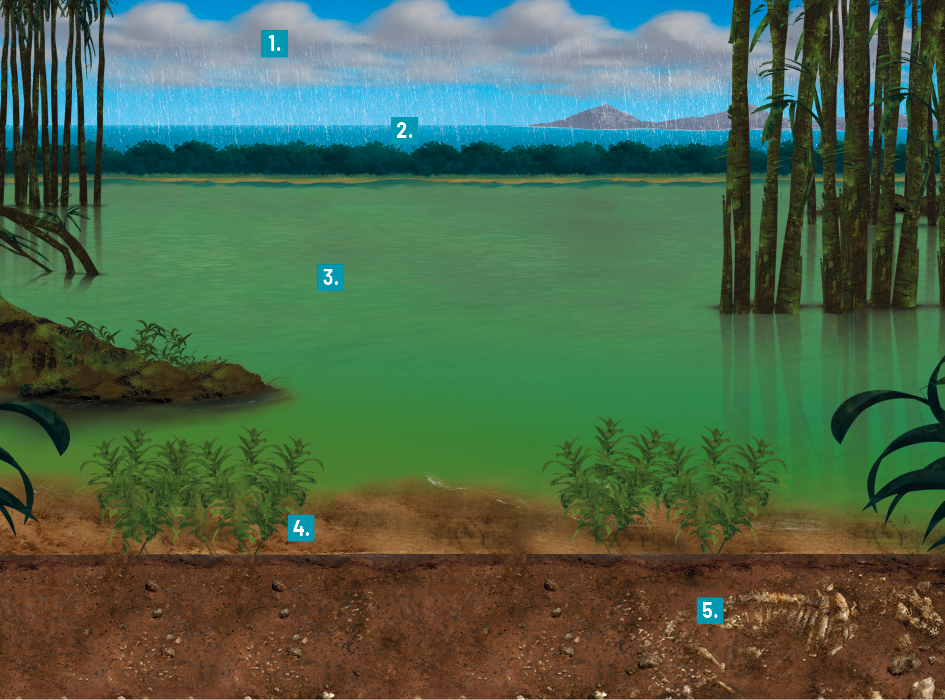

A fotossíntese é o processo biológico que possibilita o aproveitamento direto ou indireto da energia da luz solar pelos seres vivos. Além disso, ela interfere na composição da atmosfera terrestre e foi essencial para o surgimento dos organismos aeróbios há bilhões de anos.

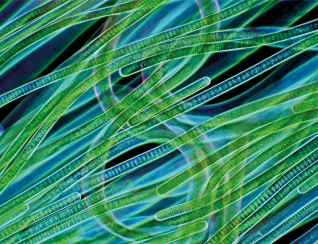

Esse processo é realizado por seres vivos fotoautotróficos, como algumas bactérias, algas e a maioria das plantas. Eles utilizam a energia da luz solar e de moléculas inorgânicas, como água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses e gás carbônico abre parênteses CO subscrito 2 fecha parênteses, para produzir moléculas orgânicas – os açúcares, em sua maioria trioses, ou seja, carboidratos de três carbonos. Apesar disso, essas trioses podem ser utilizadas para produzir a glicose abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 fecha parênteses, que, normalmente, é um produto da reação de fotossíntese.

Confira a seguir a equação química simplificada da fotossíntese.

6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, energia luminosa, fim do detalhe acima C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais 6 O subscrito 2

Na fotossíntese, a molécula de água perde dois átomos de hidrogênio e dois elétrons, oxidando-se e formando uma molécula de gás oxigênio. Os átomos de hidrogênio são incorporados à molécula de gás carbônico por meio de uma reação de redução, transformando-se em um carboidrato.

Em uma reação química, os reagentes combinam-se entre si para formar os produtos. A reação química pode ser expressa por uma equação. No caso da equação química simplificada da fotossíntese, CO subscrito 2 e H subscrito 2 O são os reagentes, enquanto C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 e O subscrito 2 são os produtos.

Nessa equação, além da fixação do carbono, que resulta na produção da glicose (açúcar), há liberação de gás oxigênio. Por isso, a fotossíntese não só possibilita a formação de moléculas orgânicas, utilizadas principalmente como fonte de energia pelos seres vivos, mas também interfere na composição atmosférica, disponibilizando o gás necessário à respiração dos seres vivos aeróbios e removendo parte do gás carbônico, que, em alta concentração, pode ser tóxico para diversos seres vivos.

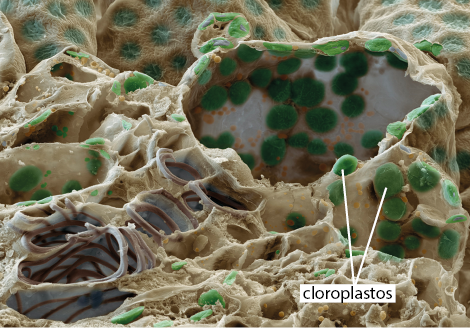

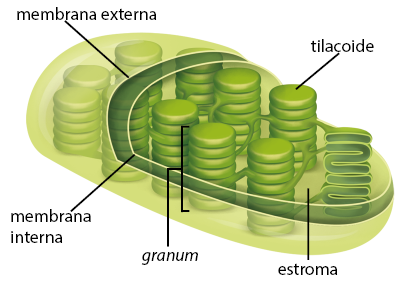

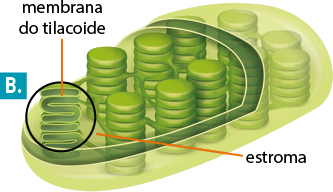

Nos organismos eucarióticos, como plantas e algas, a fotossíntese ocorre no interior de organelas chamadas cloroplastos, que apresentam dupla membrana externa e um sistema interno de membranas. Em seu interior, há estruturas com formato de discos, os tilacoides, dispostas em pilhas, cada uma delas chamada de granum. A região que circunda os tilacoides, limitada pela membrana interna, é chamada estroma, onde ocorre parte do processo fotossintético e estão DNA, RNA, ribossomos e enzimas. Confira a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 132.

A clorofila se localiza no sistema interno de membranas dos cloroplastos com pigmentos acessórios, como carotenoides e ficobilinas, que auxiliam a clorofila na captação da energia da luz solar.

Página 150

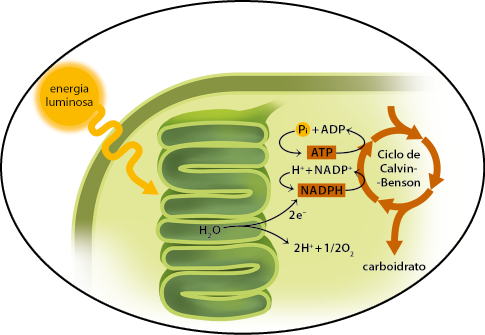

Etapas da fotossíntese

A fotossíntese envolve duas etapas: fotoquímica e química, que estudaremos a seguir.

A etapa fotoquímica é também chamada de fase clara, pois as reações químicas dependem diretamente da luz e ocorrem nas membranas dos tilacoides, com a participação de pigmentos fotossintéticos e enzimas. Além disso, há a conversão da energia luminosa em energia química, com a consequente formação de ATP e de um transportador de elétrons reduzido (N A D P H). Essa etapa depende de dois processos: a fotólise da água e a fotofosforilação.

Inicialmente, a energia luminosa é transferida para a molécula de clorofila e, ao mesmo tempo, ocorre a fotólise da água, ou seja, a quebra dessa molécula por ação da luz. Essa reação química promove a liberação de gás oxigênio, átomos de hidrogênio e elétrons abre parênteses e menos fecha parênteses.

2 H subscrito 2 O seta para a direita 4 e sobrescrito menos mais 4 H sobrescrito mais, mais O subscrito 2

Os elétrons liberados na fotólise são capturados por moléculas de N A D P sobrescrito mais, produzindo N A D P H. Já os átomos de hidrogênio e a energia captada da luz solar propiciam condições para que a enzima ATP-sintase realize a fosforilação, na qual uma molécula de ADP se liga a um grupamento fosfato, formando ATP. Assim, na etapa fotoquímica, ocorre a formação de ATP e N A D P H.

A etapa química é também conhecida como fase escura, pois não depende diretamente da luz. Acontece no estroma do cloroplasto, onde ocorre a fixação de carbono e a consequente formação de carboidrato. Para isso, ATP e NADPH, formados na etapa fotoquímica, são utilizados para fixar e reduzir o carbono presente no gás carbônico, bem como para sintetizar carboidratos, como sacarose abre parênteses C subscrito 12 H subscrito 22 O subscrito 11 fecha parênteses e amido.

A sequência de reações químicas que ocorre nessa etapa recebe o nome de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos bioquímicos estadunidenses Melvin Calvin (1911-1997) e Andrew Benson (1917-2015), pesquisadores que elucidaram tais reações químicas.

Imagens sem proporção e em cores fantasia.

A.

B.

Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 132.

Luz e clorofila

Para iniciarmos nosso estudo sobre a relação entre luz e clorofila, responda à questão a seguir.

5. Em sua opinião, por que observamos a maioria dos vegetais na cor verde?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem que isso ocorre porque eles refletem a cor verde.

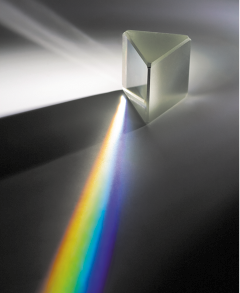

A luz branca (visível) é um tipo de radiação eletromagnética composta de diversos comprimentos de onda, que, quando decompostos, originam as cores do arco-íris. Isso ocorre porque toda cor tem um comprimento de onda específico e se desloca de maneira diferente no meio causando a decomposição da luz.

Para o ser humano, a luz visível tem comprimento de onda entre 750 e 380 nanômetros.

Página 151

Imagem elaborada com base em: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: óptica e física moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 4. p. 2.

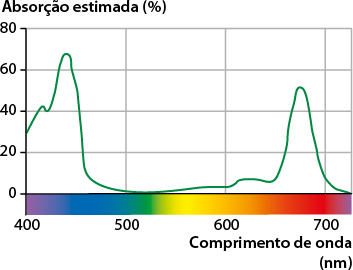

Agora, confira o gráfico a seguir.

Espectro de absorção da clorofila

6. O que você pode dizer em relação à absorção dos diferentes comprimentos de onda pela clorofila?

Resposta: A clorofila absorve, principalmente, os comprimentos de onda referentes ao azul/violeta e ao vermelho.

A clorofila é capaz de absorver comprimentos de onda, principalmente na faixa do azul/violeta e do vermelho. Os comprimentos de onda que se referem, principalmente, à cor verde são refletidos pela clorofila, por isso enxergamos essa cor. Geralmente, a clorofila se concentra nas folhas ou em partes mais jovens da planta, motivo pelo qual identificamos a cor verde principalmente nessas partes.

Fonte de pesquisa: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 129.

Agora, vamos analisar outro gráfico que envolve intensidade luminosa e fotossíntese.

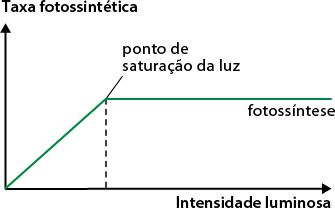

Variação da taxa fotossintética em função da intensidade luminosa

7. O que podemos dizer a respeito da influência da intensidade luminosa na fotossíntese?

Resposta: A taxa fotossintética aumenta conforme o aumento da intensidade luminosa. Isso ocorre até certo ponto, quando essa taxa se torna relativamente constante.

Como é possível reconhecer no gráfico, a intensidade luminosa interfere na taxa fotossintética. Além desse fator, a quantidade de gás carbônico e a temperatura também influenciam na fotossíntese.

Fonte de pesquisa: PAULILO, Maria Terezinha; VIANA, Ana Maria; RANDI, Áurea Maria. Fisiologia vegetal. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. p. 93.

Quanto maior a intensidade luminosa, maior a taxa fotossintética. No entanto, esse aumento progressivo ocorre até certo limite, o chamado ponto de saturação da luz, que representa a intensidade luminosa em que a fotossíntese é máxima e na qual o aumento na intensidade de luz solar não implica aumento da taxa fotossintética. Em relação ao gás carbônico, a interferência é semelhante.

O ponto de saturação da luz varia entre as diferentes espécies de plantas, sendo mais baixo naquelas que vivem em ambientes sombreados (plantas de sombra) do que nas de ambientes ensolarados (plantas de sol). Já o aumento da temperatura eleva progressivamente a fotossíntese até determinado limite, acima do qual as taxas fotossintéticas voltam a decrescer.

Página 152

Respiração celular

Para iniciarmos o estudo da respiração celular, responda às questões a seguir.

8. Qual é a importância do sistema respiratório para a respiração celular?

Resposta: O sistema respiratório possibilita ao organismo obter o gás oxigênio, utilizado nas células para obter energia via respiração celular, bem como eliminar o gás carbônico resultante desse processo.

9. Nos seres humanos, qual é o sistema e o processo responsáveis pela quebra do amido em glicose?

Resposta: Essa quebra é realizada pelo sistema digestório durante o processo de digestão, que se inicia na boca.

A energia da luz solar, absorvida durante a fotossíntese, é armazenada nas células vegetais na forma de amido. Para que essa energia seja liberada, o carboidrato deve passar por uma série de transformações, que se iniciam pelo rompimento das ligações químicas do amido, resultando na liberação de moléculas de glicose.

As moléculas de glicose atravessam a membrana plasmática das células, onde serão transformadas por meio da respiração celular, resultando na liberação de energia. Esse processo ocorre na presença de gás oxigênio, sendo, portanto, uma reação química aeróbia.

A respiração celular pode ser resumida na equação química representada a seguir.

C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais O subscrito 2 seta para a direita 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O mais energia

Na respiração celular, uma molécula de glicose é oxidada, resultando em seis moléculas de gás carbônico, seis moléculas de água e energia.

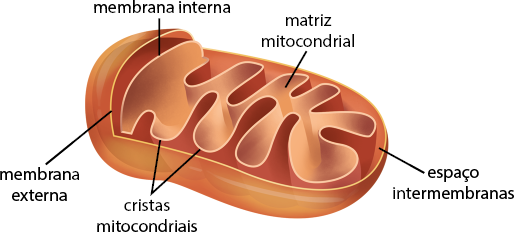

A respiração celular é dividida em três etapas: glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Cada uma ocorre em porções diferentes da célula. A glicólise ocorre no citosol da célula; o ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial; e a cadeia respiratória, nas cristas mitocondriais.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

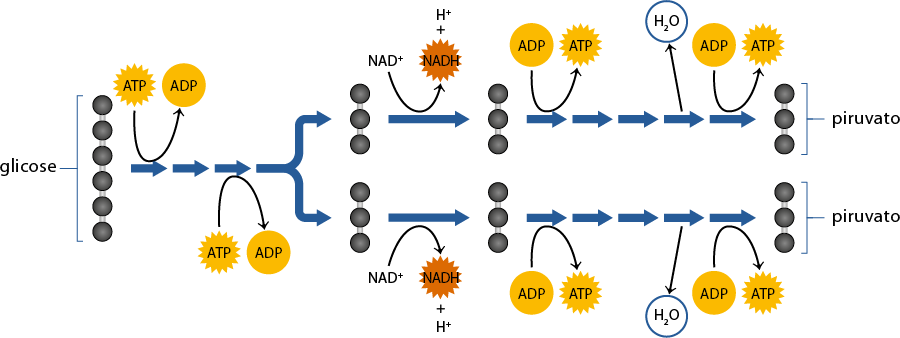

Glicólise

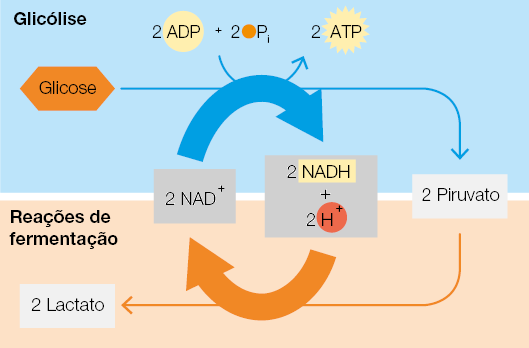

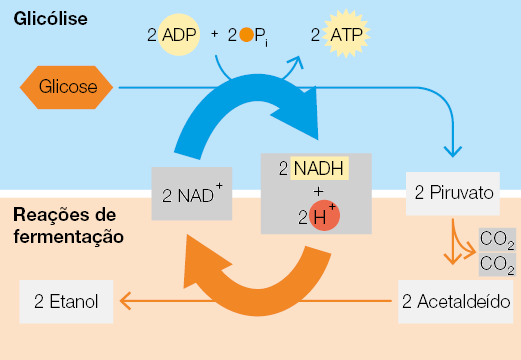

A glicólise é caracterizada pela quebra da molécula de glicose. Trata-se de uma etapa anaeróbia da respiração celular, isto é, o gás oxigênio não é utilizado. Essa etapa também ocorre na fermentação.

No citosol, a glicose sofre uma sequência de reações químicas, nas quais uma molécula de glicose forma duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico abre parênteses C subscrito 3 H subscrito 4 O subscrito 3 fecha parênteses. Ao longo da glicólise, duas moléculas de ATP são consumidas, enquanto quatro são produzidas. Além disso, duas moléculas de N A D sobrescrito maissão reduzidas à NADH e há liberação de duas moléculas de água e dois íons hidrogênio.

Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 110-111.

Página 153

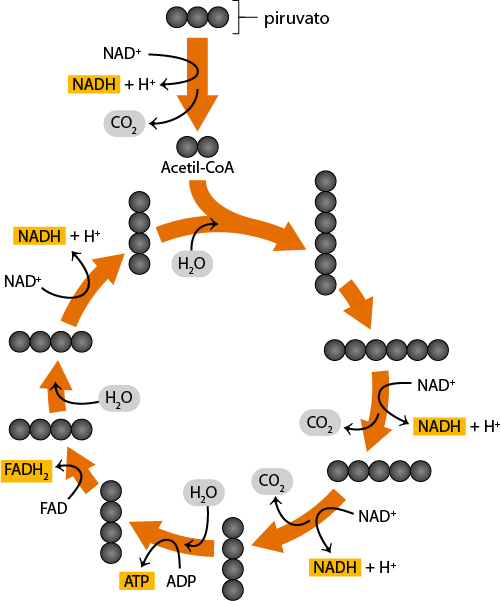

O ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, é a via final de oxidação dos carboidratos, quando são convertidos em gás carbônico. Essa reação química fornece energia para a produção da maior parte de ATP.

O piruvato, proveniente da glicólise, atravessa as membranas da mitocôndria, atingindo sua matriz. Nessa porção da mitocôndria, o piruvato é oxidado a acetil-CoA (acetil coenzima A), uma molécula de dois carbonos que será incorporada ao intermediário oxaloacetato para ingressar efetivamente no ciclo de Krebs. Ao longo desse ciclo, a acetil-CoA é oxidada a uma molécula de oxaloacetato regenerada, possibilitando sua reutilização e caracterizando um ciclo. Elétrons de alta energia são transportados por moléculas carreadoras, como N A D H e F A D H subscrito 2.

Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 110, 112, 118.

Durante a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, parte da energia proveniente da quebra da glicose é utilizada na formação de moléculas de ATP, enquanto a outra encontra-se nos elétrons retirados dos átomos de carbono, acoplados nos carreadores N A D H e F A D H subscrito 2.

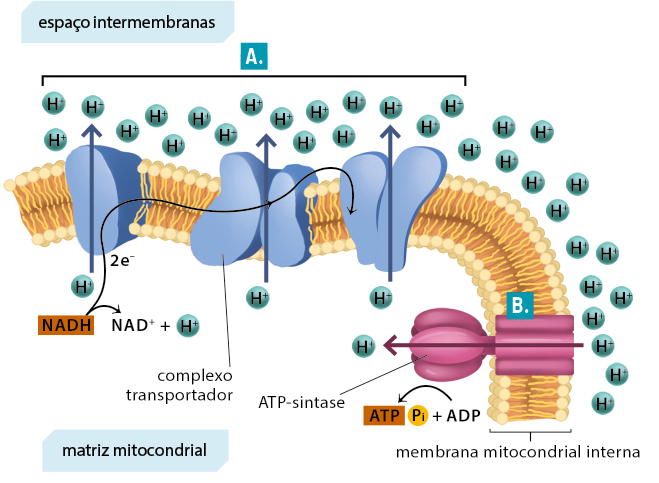

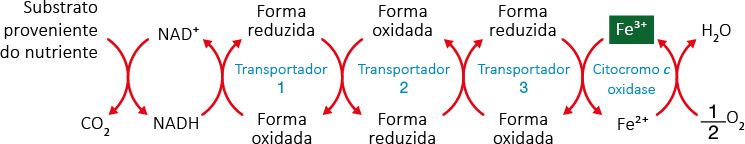

Na etapa da cadeia respiratória, também conhecida como fosforilação oxidativa, esses elétrons são transferidos para o oxigênio molecular por uma série de transportadores presentes nas membranas das cristas mitocondriais. Ao final do processo, tais elétrons se combinam a íons hidrogênio, formando água. Além disso, a passagem dos elétrons pelo complexo transportador gera as condições necessárias para a formação de moléculas de ATP.

Esse processo trata-se de uma via aeróbia, pois o gás oxigênio é o aceptor final dos elétrons.

A. Moléculas de N A D H e F A D H subscrito 2 transferem os elétrons para um complexo transportador, presente na crista mitocondrial.

Os elétrons são transferidos entre complexos e moléculas transportadoras, gerando íons H sobrescrito mais,que são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas.

B. O acúmulo de íons H sobrescrito mais causa um desequilíbrio entre esse espaço e a matriz mitocondrial. Isso leva os íons a retornar à matriz mitocondrial por meio de um complexo de proteínas formadoras de ATP, chamado ATP-sintase. Durante sua passagem, os íons H sobrescrito mais fornecem energia ao complexo para a síntese de ATP, na chamada fosforilação oxidativa.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Professor, professora: Na cadeia transportadora de elétrons há também outra estrutura proteica complexa presente na membrana interna da mitocôndria e que contém FAD. No entanto, ela não está representada nesta imagem, pois não faz parte da transferência de elétrons do N A D H para O subscrito 2.

Página 154

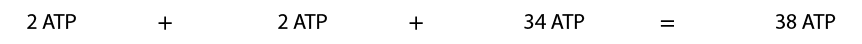

Ao longo da respiração celular, moléculas de ATP são produzidas e, em alguns seres vivos, consumidas. A seguir, é apresentado o balanço energético desse processo.

Glicólise

Nessa etapa, são produzidas quatro moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. Como são utilizadas duas moléculas de ATP para oxidar a glicose em piruvato, o saldo final da glicólise é de duas moléculas de ATP.

Ciclo de Krebs

Duas moléculas de NADH são produzidas durante a oxidação das duas moléculas de piruvato a acetil-CoA. Ao final do ciclo de Krebs, são formadas duas moléculas de ATP, seis moléculas de NADH e duas moléculas de F A D H subscrito 2.

Cadeia respiratória

Todos os cofatores produzidos durante a glicólise e o ciclo de Krebs abre parênteses N A D H e F A D H subscrito 2 fecha parênteses são utilizados na cadeia respiratória para a produção de ATP. Como cada molécula de NADH tem energia para sintetizar três moléculas de ATP e cada molécula de F A D H subscrito 2 tem energia para sintetizar duas moléculas de ATP, o saldo total da cadeia respiratória é de 34 A T P.

Total

Dessa maneira, uma única molécula de glicose resulta na formação de 38 moléculas de ATP.

O saldo energético da respiração celular nas células eucarióticas é de 36 moléculas de ATP, pois duas moléculas de ATP são utilizadas para transportar as duas moléculas de NADH, produzidas no citosol da mitocôndria durante a glicólise, para o interior da mitocôndria. Como nas células procarióticas não há mitocôndrias, não ocorre o gasto de duas moléculas de ATP, portanto o saldo da respiração celular é de 38 moléculas de ATP.

Kamala Sohonie e a descoberta do citocromo c

Citocromos são proteínas associadas às membranas plasmáticas e que apresentam átomos de ferro com capacidade de doar e receber elétrons. Um tipo específico de citocromo, chamado citocromo c, está presente na membrana mitocondrial interna e desempenha um importante papel na etapa da cadeia respiratória, auxiliando no transporte de elétrons na cadeia respiratória.

O citocromo c foi descoberto por volta de 1937 pela bioquímica indiana Kamala Sohonie (1911-1998), durante sua pesquisa de doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ela foi a primeira cientista indiana a obter o título de doutora em uma disciplina científica, abrindo caminho para que outras mulheres pudessem ingressar na área.

Kamala também desenvolveu importantes estudos sobre a nutrição de crianças, além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora no Royal Institute of Science, em Bombaim, Índia.

Fermentação

O gás oxigênio não está presente em todos os ambientes, tampouco é utilizado por todos os seres vivos, que obtêm a energia de que necessitam por meio da fermentação. Esse processo é realizado por seres vivos anaeróbios e pode ser uma alternativa para obtenção de energia pelos organismos aeróbios ou por alguns de seus tecidos em condições específicas, como na ausência ou baixa concentração de gás oxigênio.

Página 155

A fermentação se inicia com a glicólise, resultando em piruvato e N A D H, que não entram na mitocôndria. Na ausência de O subscrito 2, o N A D H se torna o aceptor final, sendo reoxidado para N A D sobrescrito mais. Quando isso ocorre, o piruvato é reduzido a ácido láctico ou lactato abre parênteses C subscrito 3 H subscrito 6 O subscrito 3 fecha parênteses, na chamada fermentação lática.

Queijos, iogurtes e outros derivados, como coalhadas, são exemplos de alimentos consumidos no nosso dia a dia que passam pelo processo de fermentação lática, por meio da ação de determinados fungos (leveduras) e bactérias. Com a liberação do ácido láctico, ocorre a desnaturação e a precipitação das proteínas do leite, formando o coalho, de consistência gelatinosa e característico desse tipo de alimento.

A fermentação lática também pode ocorrer em seres humanos, em condições específicas, como em atividades físicas exaustivas. A prática de atividades físicas é importante para a saúde do corpo humano e demanda alto consumo de energia, gerada durante a respiração celular. No entanto, se uma atividade física for muito exaustiva, o gás oxigênio pode ser insuficiente para a respiração celular. Com isso, as células passam a obter energia pela fermentação lática. Esse processo gera um acúmulo de ácido láctico nas células musculares, que, em excesso, provoca dores e incômodo.

Em leveduras e algumas células vegetais, há enzimas que removem CO subscrito 2 do piruvato, reduzindo-o a acetaldeído abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 4 O fecha parênteses. Este é reduzido pelo N A D H, produzindo N A D sobrescrito mais e etanol abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 5 O H fecha parênteses, na chamada fermentação alcoólica.

Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 129-130.

A produção de pães, bebidas alcoólicas e até mesmo do combustível etanol envolve o processo de fermentação alcoólica, também realizado por leveduras e bactérias.

Durante o preparo dos pães, por exemplo, os açúcares presentes na massa são utilizados pelas leveduras na fermentação alcoólica. Nesse processo, é liberado CO subscrito 2, que faz a massa se encher de bolhas de ar e crescer. Quando a massa é assada, o etanol gerado evapora sem deixar sabor.

O saldo energético da fermentação é de dois ATP, tendo em vista que nesse processo a molécula de glicose não sofre oxidação total, apenas parcial.

10. Qual é a importância da fermentação para a sociedade? Exemplifique.

Resposta: Por meio da fermentação, são feitos produtos utilizados na alimentação humana, como o iogurte, bem como utilizados como fonte de energia na movimentação de máquinas, como certos combustíveis.

11. Por que o álcool resultante da ação de leveduras presentes no fermento biológico geralmente não se mantém no pão assado, como ocorre nas bebidas alcoólicas?

Resposta: Porque ao assar o pão, o álcool evapora com o calor.

Página 156

PRÁTICA CIENTÍFICA

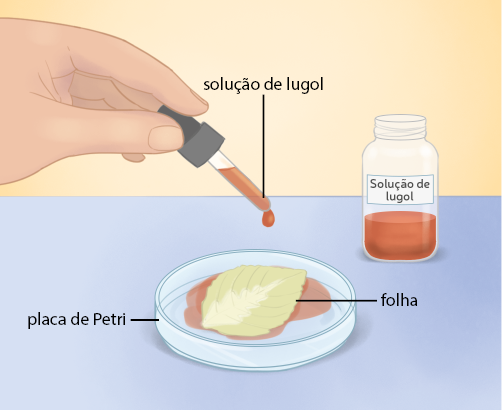

Luz e fotossíntese

Por dentro do contexto

Hortas indoor são cultivos de plantas realizados em ambientes fechados e com o uso de luzes artificiais. Elas têm como objetivo produzir alimentos nos centros urbanos, por exemplo, oferecendo uma alternativa mais sustentável à agricultura tradicional.

Esses tipos de cultivo utilizam LEDs cor-de-rosa, que combinam luzes vermelhas e azuis, ideais para o crescimento das plantas.

a ) Em sua opinião, por que o uso de LEDs coloridos, especialmente na faixa do espectro vermelho e azul, são a opção utilizada em hortas indoor em comparação a outros tipos de iluminação?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a levantar hipóteses sobre o tipo de luz utilizada nas hortas indoor.

b ) A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, usando a luz como fonte de energia, produzem carboidratos e oxigênio com base em gás carbônico e água. Como esse processo acontece e quais são os principais fatores que o influenciam?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da fotossíntese e dos fatores que a influenciam, como luminosidade, disponibilidade de água, temperatura e concentração de gás carbônico.

Materiais

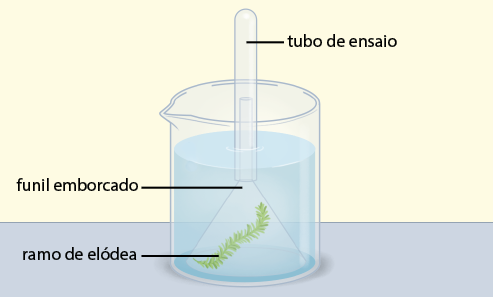

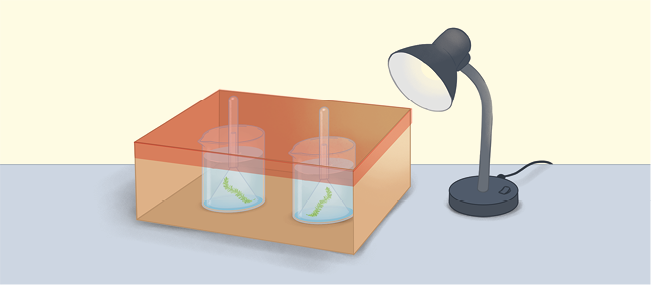

- 2 béqueres (de plástico ou de vidro) de 150 mililitros

- 2 funis de vidro

- 2 tubos de ensaio

- plantas de Elodea sp.

- solução de bicarbonato de sódio abre parênteses N a H C O subscrito 3 fecha parênteses

- caneta hidrocor

- água

- 6 caixas de sapato sem tampa

- papel celofane nas cores amarelo, vermelho, verde, azul e preto

- suporte com lâmpada elétrica (luz branca)

Como proceder

A. Com a caneta hidrocor, marque um dos béqueres com o número 1 e o outro com o 2.

B. Coloque um ramo de Elodea sp. dentro do béquer 1 e outro ramo no béquer 2. Em seguida, cubra os ramos dos dois béqueres com o funil emborcado (de cabeça para baixo), tomando cuidado para não deixar nenhuma folha para fora.

C. No béquer 1, adicione água de modo a cobrir o ramo de Elodea sp. e a haste do funil, sem formar bolhas.

D. No béquer 2, adicione a solução de bicarbonato de sódio, cobrindo o ramo de Elodea sp. e a haste do funil, sem formar bolhas.

E. Preencha um tubo de ensaio com a água e outro com a solução de bicarbonato de sódio.

Página 157

F. Tampando a boca dos tubos de ensaio com o dedo indicador, coloque-os dentro dos béqueres 1 e 2 e encaixe-os à haste do funil, tomando cuidado para evitar a formação de bolhas dentro dos tubos.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Cuidado

Manuseie cuidadosamente os materiais feitos de vidro para que não quebrem e causem ferimentos.

G. Coloque os béqueres 1 e 2 dentro de uma caixa de sapato e cubra-a com papel celofane vermelho.

H. Acenda a lâmpada elétrica, direcionando a luz branca para os béqueres no interior da caixa de sapatos. Aguarde aproximadamente 20 minutos, confira e anote os resultados.

I. Repita as etapas G e H com as outras cores de celofane (amarelo, verde, azul e preto).

Repita as etapas G e H, mas sem cobrir a caixa com papel celofane, para que as montagens no interior dela recebem luz branca.

Análise e divulgação

1. Compare os resultados observados nos béqueres 1 e 2 em relação às diferentes cores de filtro de celofane utilizadas e justifique-os.

2. Considerando os resultados observados, qual seria a justificativa para ser usada uma planta aquática na atividade experimental?

3. O que você verificou nos béqueres 1 e 2 submetidos à luz branca? Justifique sua resposta.

4. Qual é a importância da fonte de luz na atividade experimental?

5. Quais resultados observados na atividade experimental evidenciam a ocorrência da fotossíntese? Justifique sua resposta.

6. Considere que na etapa G fosse incluído um papel celofane de cor verde. Nesse caso, espera-se que a taxa de fotossíntese da planta seja maior ou menor do que a dos experimentos com as outras cores de papel celofane? Justifique sua resposta.

7. Sob orientação do professor, organizem uma exposição na escola para apresentar o experimento e os resultados obtidos à comunidade escolar.

Respostas nas Orientações para o professor.

Página 158

ATIVIDADES

1. A respeito dos processos energéticos nos seres vivos, julgue as afirmativas. Em seguida, identifique a alternativa correta e, em seu caderno, justifique as incorretas, corrigindo-as.

I ) O produto final da respiração celular é energia (ATP), água e glicose.

II ) A fórmula química simplificada da fotossíntese é 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O seta para a direita 6 O subscrito 2 mais C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6.

III ) A fermentação é o processo de transformação de energia que ocorre sem a necessidade de gás oxigênio.

IV ) A cadeia respiratória é uma etapa da respiração celular e ocorre na matriz mitocondrial.

V ) A etapa fotoquímica ou fase clara da fotossíntese ocorre no estroma do cloroplasto.

VI ) NAD, NADP e FAD são coenzimas transportadoras de elétrons.

VII ) A clorofila é um pigmento fotossintetizante que absorve luz solar para a etapa fotoquímica da fotossíntese.

a ) As afirmativas III, V e VI estão corretas.

b ) As afirmativas I, III e VII estão corretas.

c ) As afirmativas II, IV e V estão corretas.

d ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

e ) As afirmativas II, III, VI e VII estão corretas.

Resposta: Alternativa e. I. O produto final da respiração celular é ATP, água e gás carbônico. IV. A cadeia respiratória é uma etapa da respiração celular e ocorre nas cristas da mitocôndria. V. A etapa fotoquímica ou fase clara da fotossíntese ocorre nas membranas dos tilacoides.

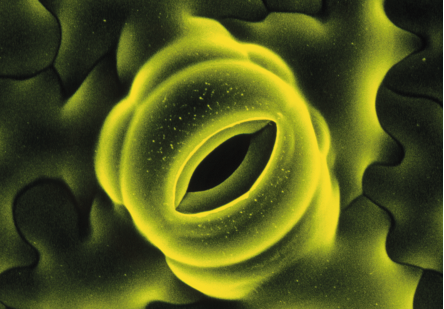

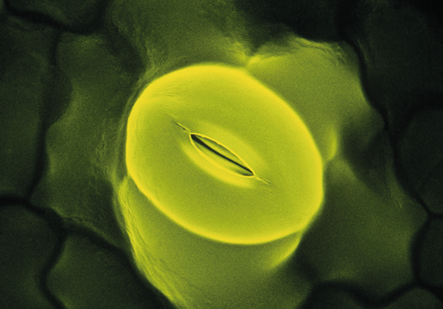

2. Os estômatos são estruturas encontradas na epiderme das plantas, principalmente nas folhas. Eles possibilitam a comunicação entre os tecidos vegetais internos e o ambiente e podem mudar sua conformação para aberta ou fechada.

A.

B.

Faça uma pesquisa sobre os estômatos e responda às questões a seguir.

a ) Qual é a importância dessa estrutura para a fotossíntese e a respiração das plantas?

b ) Como as situações mostradas em A e B podem interferir na intensidade da fotossíntese e da respiração celular?

Respostas nas Orientações para o professor.

3. Em determinados momentos do dia, a taxa de consumo de oxigênio pelas plantas excede a de sua produção. Apesar disso, esse consumo é extremamente pequeno, se comparado ao do ser humano.

a ) Que processo realizado pelas plantas consome gás oxigênio em vez de produzi-lo?

Resposta: Respiração celular.

b ) Qual é a importância para a planta do processo que você citou no item a?

Resposta: Por meio da respiração celular, a planta obtém a energia necessária para seu crescimento e a manutenção das funções celulares.

c ) Algumas pessoas acreditam que não é recomendável dormir com plantas no quarto, alegando que isso causaria sufocamento e dores de cabeça por causa do consumo de gás oxigênio e da liberação de gás carbônico pelas plantas. Pesquise se esses argumentos têm fundamento científico, justificando sua resposta.

Resposta: O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a analisar criticamente informações que são divulgadas. Espera-se que eles reconheçam que tal informação não tem fundamentação científica, considerando que o consumo de gás oxigênio pelo vegetal durante a respiração celular é significativamente menor do que a quantidade consumida pelo ser humano durante esse processo.

Página 159

4. O crescimento de plantas daninhas em plantações é considerado um problema para a agricultura, pois elas crescem e se reproduzem em condições semelhantes às das plantas cultivadas. Para solucionar esse problema, os agricultores utilizam herbicidas, um tipo de agrotóxico capaz de eliminar essas plantas indesejáveis. Alguns desses compostos químicos agem bloqueando a fosforilação oxidativa das plantas-alvo.

a ) Por que as plantas daninhas precisam ser retiradas?

b ) Explique qual é a consequência do bloqueio da fosforilação oxidativa para o vegetal.

c ) O bloqueio da fosforilação oxidativa pelo herbicida pode gerar consequências para as células animais? Justifique sua resposta.

5. Leia a manchete a seguir.

Pesquisa mostra presença de álcool em pães de forma

PESQUISA mostra presença de álcool em pães de forma. Jornal do Comércio, Recife, 12 jul. 2024. p. 28.

a ) Que processo de obtenção de energia pode estar relacionado à situação noticiada na manchete?

b ) Considerando o processo de fabricação de pães, qual etapa pode não ter sido realizada adequadamente?

Respostas das questões 4 e 5 nas Orientações para o professor.

6. A contração muscular envolve gasto energético, ou seja, consumo de ATP. Por isso, durante as atividades físicas o gasto de ATP aumenta, assim como o fluxo sanguíneo e a frequência respiratória, favorecendo a produção de ATP via respiração celular e sua distribuição. No entanto, quando há um esforço muscular intenso, o gás oxigênio disponível não é capaz de suprir as necessidades dos músculos, ocorrendo uma contração involuntária dolorida, a câimbra.

a ) Explique como a célula muscular gera ATP mesmo na ausência de gás oxigênio.

Resposta: Quando o organismo é submetido a uma atividade física intensa e o suprimento de gás oxigênio é insuficiente, a célula realiza a fermentação lática para produzir ATP, que não requer a participação de gás oxigênio.

b ) Como o processo descrito no item a pode causar câimbra? Se necessário, faça uma pesquisa.

Resposta: A fermentação lática resulta na produção de ácido lático, água e ATP. O ácido lático produzido é transportado do músculo esquelético para o fígado, onde é convertido, novamente, em glicose ou glicogênio. No entanto, uma parte do ácido lático pode acumular-se na musculatura e gerar sintomas, como a câimbra.

7. Reescreva as afirmativas a seguir em seu caderno, substituindo cada número romano pelo termo adequado do quadro.

- matriz mitocondrial

- glicólise

- ciclo de Calvin-Benson

- ciclo de Krebs

- estroma do cloroplasto

a ) O (I) ocorre no (II) e é responsável pela fixação do carbono e consequente formação de carboidratos.

Resposta: O ciclo Calvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto e é responsável pela fixação do gás carbônico e consequente formação de carboidratos.

b ) O (III) ocorre na (IV) e é responsável pela oxidação da acetil-CoA a gás carbônico.

Resposta: O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e é responsável pela oxidação da acetil-CoA a gás carbônico.

c ) O conjunto de reações químicas que ocorre no citosol da célula e consiste na conversão da glicose em piruvato recebe o nome de (V).

Resposta: O conjunto de reações químicas que ocorre no citosol da célula e consiste na conversão de glicose em piruvato recebe o nome de glicólise.

Página 160

CAPÍTULO9

Relações alimentares

Cadeia alimentar

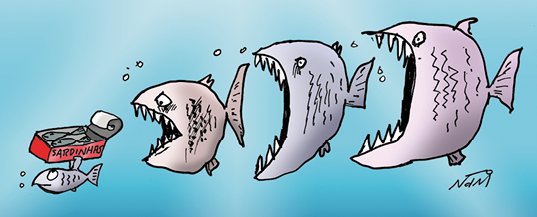

Analise o cartum apresentado e responda às questões.

LUCAS, Ernani Diniz. Nani Humor, 6 out. 2015. Disponível em: https://s.livro.pro/nkiqtk. Acesso em: 26 ago. 2024.

1. Descreva o cartum apresentado.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é que os estudantes interpretem o cartum.

2. Que tipo de relação entre os seres vivos está retratado nesse cartum?

Relação alimentar, mais especificamente a predação.

3. Qual é a relação entre o cartum e a obtenção de energia pelos seres vivos?

Espera-se que os estudantes respondam que a alimentação é o modo como seres vivos heterotróficos obtêm sua energia. Para que ela seja utilizada pelos seres vivos, é necessário que os alimentos sejam, inicialmente, transformados em partes menores, que então originarão as moléculas de adenosina trifosfato (ATP), energia utilizável pelas células.

Os seres vivos se relacionam uns com os outros e com o ambiente de diferentes maneiras e com diversas finalidades, como reprodução, abrigo, alimentação, território e proteção. A relação alimentar possibilita a esses seres obter e transferir matéria e energia entre os componentes bióticos e abióticos do ambiente.

Como estudamos anteriormente, os seres vivos necessitam de energia para crescerem e se desenvolverem, bem como realizar diversas atividades. Alguns seres vivos autotróficos obtêm a energia de que necessitam da luz solar, por meio da fotossíntese, enquanto os heterotróficos obtêm essa energia por meio da alimentação.

Todos os organismos, vivos ou mortos, são potenciais fontes de alimento, consequentemente de matéria e energia, para outros seres vivos. Assim, quando um ser vivo se alimenta de outro, há transferência tanto de matéria quanto de energia entre eles. No cartum apresentado, por exemplo, é possível identificar uma relação alimentar entre os peixes representados, em que um pode servir de alimento para o outro, em uma sequência de indivíduos. Essa sequência possibilita determinar como a matéria e a energia são transferidas de um organismo para o outro, sendo conhecida como cadeia alimentar.

O Sol é a principal fonte de energia inicial nas cadeias alimentares e é fixada pelos seres vivos fotoautotróficos. Tal energia pode ser transferida aos demais seres vivos sob a forma de energia química, armazenada em moléculas orgânicas. Dessa maneira, nas cadeias alimentares essa transferência ocorre dos seres vivos autotróficos aos demais membros dessa relação alimentar. Acompanhe o exemplo a seguir.

As plantas lenhosas fixam parte da energia da luz solar nos tecidos da madeira na forma de lignina e celulose. Esses materiais podem ser digeridos apenas por microrganismos presentes em certos animais, como os cupins. O tamanduá-bandeira se alimenta basicamente de cupins e formigas.

Cupim (R. flavipes): pode atingir aproximadamente 6 milímetros de comprimento.

Tamanduá-bandeira (M. tridactyla): pode atingir aproximadamente 2 vírgula 2 metros de comprimento.

Página 161

Na cadeia alimentar, os seres vivos ocupam posições específicas que representam as etapas de transferência de matéria e energia. Essas posições são chamadas de níveis tróficos ou níveis alimentares. Dessa maneira, em uma cadeia alimentar, organismos de determinado nível trófico têm a mesma fonte principal de energia, nutrem-se de seres vivos do nível trófico anterior e são consumidos por organismos do nível trófico posterior.

4. Os seres vivos podem ocupar diferentes níveis tróficos em uma única cadeia alimentar?

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que sim, pois alguns seres vivos podem se alimentar tanto de produtores quanto de outros consumidores, por exemplo.

As cadeias alimentares podem envolver quantidade variada de níveis tróficos e incluem, basicamente, três tipos de organismos: produtores, consumidores e decompositores.

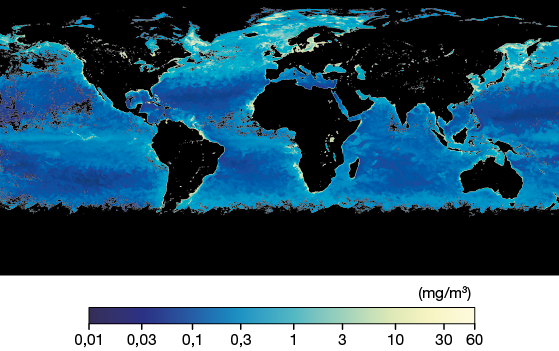

Os produtores compõem o primeiro nível trófico das cadeias alimentares, pois atuam na produção da matéria orgânica. Nesse nível trófico estão incluídos os organismos autotróficos, como a maioria das plantas e o fitoplâncton, capazes de fixar energia luminosa na forma de energia química e transformar moléculas inorgânicas em orgânicas por meio da fotossíntese.

Em determinados ecossistemas, como nas fontes hidrotermais, as cadeias alimentares têm como base os organismos produtores quimiossintetizantes. Esses seres vivos utilizam determinadas moléculas inorgânicas como fonte inicial de energia. Riftia pachyptila, por exemplo, associa-se a bactérias sulfurosas capazes de produzir matéria orgânica pela oxidação do sulfeto de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 S fecha parênteses, liberado pelas chaminés das fontes termais.

Verme (R. pachyptila): pode atingir aproximadamente 3 metros de comprimento.

Os consumidores são seres vivos heterotróficos, por isso obtêm dos produtores a energia necessária por meio da ingestão de produtores, de outros consumidores ou de restos orgânicos. Uma cadeia alimentar pode ter um ou vários consumidores, que, dependendo da posição que ocupam em relação aos produtores, podem ser considerados primários, secundários, terciários, e assim sucessivamente.

Professor, professora: Caso existam consumidores em níveis tróficos posteriores, eles serão classificados como consumidores quaternários, quinquenários, e assim sucessivamente.

Os organismos que obtêm matéria e energia diretamente dos produtores são chamados de consumidores primários ou herbívoros, ocupando o segundo nível trófico da cadeia alimentar. O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), por exemplo, é herbívoro e alimenta-se de gramíneas, frutos e flores.

Veado-catingueiro (M. gouazoubira): pode atingir aproximadamente 1 metro de comprimento.

Os seres vivos que se alimentam dos herbívoros são carnívoros ou consumidores secundários, ocupando o terceiro nível trófico. O jacaretinga (Caiman crocodilus), por exemplo, é carnívoro e se alimenta basicamente de peixes. Em determinadas situações, pode consumir filhotes de veado-catingueiro.

Jacaretinga (C. crocodilus): pode atingir aproximadamente 3 metros de comprimento.

Página 162

Os consumidores secundários podem servir de fonte de matéria e energia a outros consumidores, conhecidos como terciários. A onça-pintada (Panthera onca), por exemplo, é um animal carnívoro e se alimenta de diversos outros animais, como veado-catingueiro e jacaretinga. Desse modo, ela pode atuar como consumidor secundário e terciário, respectivamente.

Onça-pintada (P. onca): pode atingir aproximadamente 1 vírgula 8 metro de comprimento.

O último nível trófico das cadeias alimentares é ocupado pelos decompositores. Esses seres vivos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, por transformá-la em matéria inorgânica assimilável por outros seres vivos.

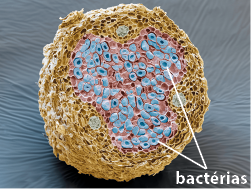

A decomposição é resultado da ação de determinados seres vivos, como algumas espécies de fungos, protistas heterotróficos e bactérias. Parte dos nutrientes liberada na decomposição da matéria orgânica permanece no organismo dos decompositores, enquanto o restante é disponibilizado no ambiente.

O tempo de decomposição depende das condições ambientais e da composição química da matéria orgânica. Gorduras, proteínas e açúcares, por exemplo, são prontamente decompostos, enquanto celulose, quitina, lignina e ossos são decompostos mais lentamente.

Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos da cadeia alimentar, desempenhando papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas ao possibilitar a ciclagem da matéria. Dessa maneira, enquanto os organismos produtores fixam nutrientes, os decompositores os devolvem ao ambiente.

Imagem sem proporção.

A ação dos decompositores pode estragar os alimentos, pois esse processo altera as características da matéria orgânica. Alimentos em decomposição têm odor, coloração, formato, textura e sabor alterados, ficando impróprios para o consumo humano.

Você já refletiu sobre como seria o planeta Terra caso não existissem os organismos decompositores? O que aconteceria com a matéria orgânica morta? Possivelmente, a Terra seria um amontoado de matéria orgânica acumulada até que os elementos químicos não estivessem mais disponíveis aos seres vivos autotróficos para transformá-los em matéria orgânica. Ou seja, a vida não conseguiria se manter e entraria em colapso.

Assim, os seres vivos decompositores possibilitam a manutenção da disponibilidade dos nutrientes no ambiente para serem utilizados por outros seres vivos. Após serem fixados por determinados organismos, os elementos químicos podem ser transferidos ao longo das cadeias alimentares, reiniciando o ciclo da matéria no ambiente.

Compartilhe ideias

Diariamente, são produzidas toneladas de resíduos, entre eles resíduos orgânicos, que são descartados no ambiente.

a ) Junte-se a dois colegas e pesquisem medidas que ajudem a reduzir o descarte de resíduos orgânicos no ambiente.

Resposta: Espera-se que os estudantes proponham medidas aplicáveis no dia a dia que envolvam o aproveitamento de matéria orgânica, como o reaproveitamento em receitas de partes de vegetais que seriam descartadas ou a compostagem de certos resíduos orgânicos para a produção de adubos.

Página 163

Os detritívoros são um tipo específico de consumidor, muitas vezes confundidos com decompositores, por se alimentarem de matéria orgânica presente no ambiente. Diferentemente dos decompositores, esses seres vivos não liberam moléculas inorgânicas no ambiente, apenas transformam moléculas orgânicas complexas em moléculas orgânicas simples.

Durante a quebra da matéria orgânica, os detritívoros absorvem a energia e os nutrientes de que necessitam. As moléculas orgânicas liberadas por eles também sofrem a ação de organismos decompositores.

Minhoca (L. terrestris): pode atingir aproximadamente 25 centímetros de comprimento.

As minhocas, por exemplo, são animais detritívoros. Esses invertebrados se alimentam de matéria orgânica, como restos vegetais, dejetos e matéria animal, que são ingeridos com o solo.

O processamento da matéria orgânica pelas minhocas é importante para a fertilização do solo. Após a digestão, o material orgânico liberado por elas ainda contém muitos nutrientes, que são devolvidos ao solo por ação de microrganismos decompositores.

As relações alimentares entre os seres vivos da cadeia alimentar podem ser representadas por setas, do organismo consumido ao organismo que o consome ou o decompõe. Acompanhe a seguir.

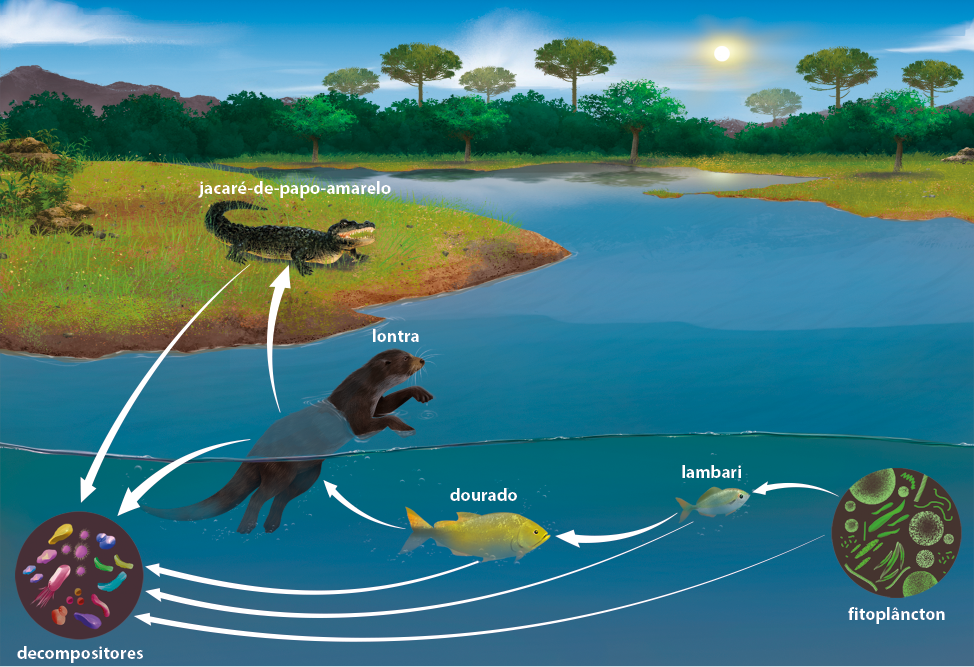

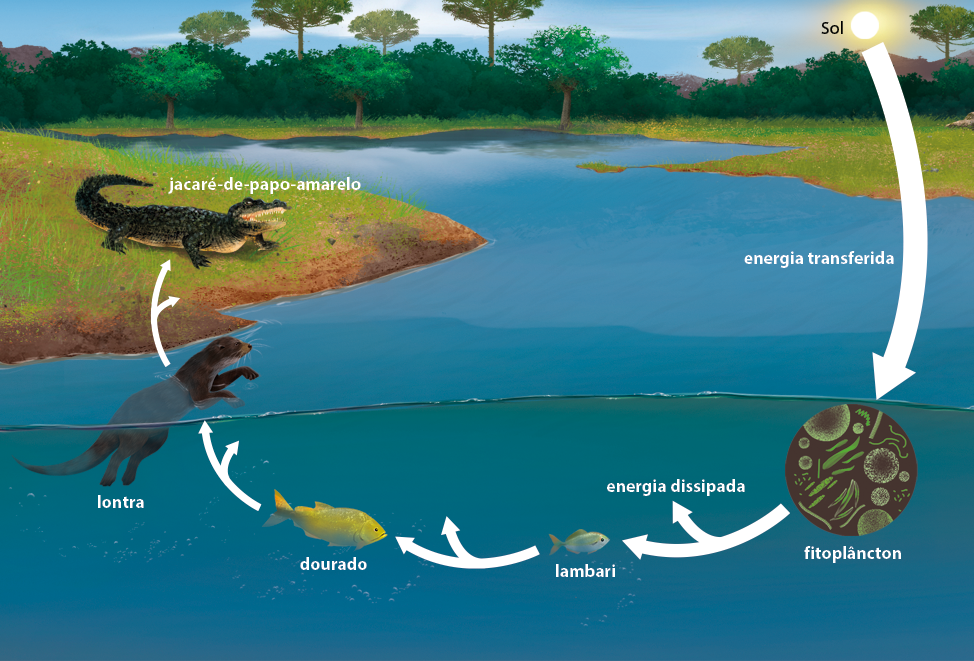

Professor, professora: Explique aos estudantes que a cadeia alimentar representada envolve organismos da bacia do Rio Paraná, no Brasil. Nela, são representadas as seguintes espécies, do consumidor primário ao quaternário: lambari (Astyanax scabripinnis), dourado (Salminus maxillosus), lontra (Lontra longicaudis) e jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris).

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 112, 425.

5. Que fator define os seres vivos que farão parte de determinada cadeia alimentar?

Resposta: Suas relações alimentares.

6. Identifique os consumidores da cadeia alimentar representada, classificando-os.

Resposta: Lambari: consumidor primário; dourado: consumidor secundário; lontra: consumidor terciário; jacaré-de-papo-amarelo: consumidor quaternário.

Página 164

Fluxo de energia nos sistemas ecológicos

Como você estudou anteriormente, a matéria é cíclica, podendo ser transferida ao longo da cadeia alimentar entre os seres vivos e, posteriormente, devolvida ao ambiente por meio da decomposição. E quanto à energia inicialmente fixada pelos organismos autotróficos, ela também flui de maneira cíclica nos sistemas biológicos?

Professor, professora: Incentive os estudantes a responder à questão proposta no primeiro parágrafo do tema "Fluxo de energia nos sistemas ecológicos".

O cientista austríaco Alfred James Lotka (1880-1949) foi o primeiro estudioso a considerar as populações e as comunidades dos ecossistemas como sistemas transformadores de energia e relacioná-las às leis da termodinâmica. Em 1942, o ecólogo estadunidense Raymond Lindeman (1915-1942) desenvolveu o conceito de ecossistemas como sistemas transformadores de energia.

A energia luminosa, armazenada como energia química pelos seres vivos autotróficos, é parcialmente disponibilizada aos consumidores. Isso ocorre porque, assim como os demais seres vivos, os produtores utilizam parte da energia armazenada na matéria orgânica para a manutenção, o funcionamento e o desenvolvimento do organismo, por meio da respiração celular.

Além disso, sempre há perdas associadas à conversão de energia, como ocorre durante a respiração, em que parte da energia é dissipada como calor. A energia química não utilizada pela planta fica disponível ao nível trófico posterior, isto é, aos consumidores primários, quando estes se alimentam dos produtores.

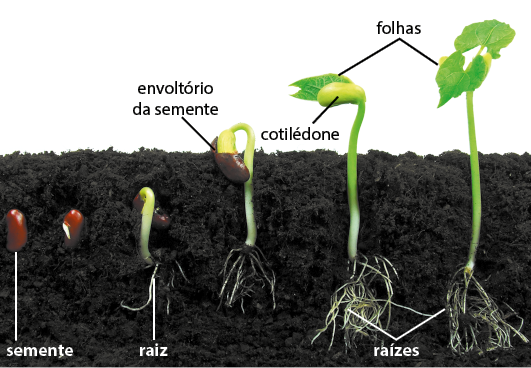

Nas gimnospermas e angiospermas, o embrião em desenvolvimento utiliza os nutrientes presentes na semente. Após germinar, surgem raízes e folhas e estas passam a realizar fotossíntese, produzindo matéria orgânica. No caso do feijoeiro, por exemplo, depois que os cotilédones✚ murcham e caem, a planta se torna um organismo autotrófico fotossintetizante.

Ao desenvolver a capacidade de realizar fotossíntese, as plantas podem armazenar certa quantidade de matéria orgânica em partes de seu corpo, como raízes, caules, frutos e sementes.

Imagem sem proporção.

Parte da energia adquirida pelos consumidores primários é utilizada na respiração celular, eliminada na forma de fezes e urina e liberada por dissipação de calor, por exemplo. A energia restante é armazenada nos tecidos, constituindo uma fonte de energia para os consumidores secundários.

Ao longo da cadeia alimentar, cada nível trófico armazena parte da energia obtida na forma de biomassa, de modo que apenas essa porção de energia esteja disponível ao nível trófico seguinte. Assim, em todos os níveis tróficos, apenas parte da energia obtida por meio da alimentação é disponibilizada para o nível trófico seguinte.

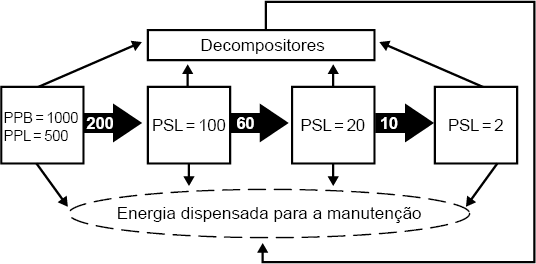

A transferência de energia ao longo da cadeia alimentar de um ecossistema é chamada de fluxo de energia e pode ser representada por meio de setas, com espessuras variadas, direcionadas ao consumidor. Essa espessura é diretamente proporcional à quantidade de energia disponibilizada para o próximo nível trófico.

À medida que se distancia do produtor, a quantidade de energia disponibilizada ao consumidor diminui.

- Cotilédones:

- folhas embrionárias que contêm os nutrientes necessários para a germinação e o desenvolvimento inicial da planta.↰

Página 165

A energia disponibilizada em cada nível trófico varia entre os organismos e ecossistemas. De maneira geral, os produtores disponibilizam maior quantidade de energia na cadeia alimentar (mais de 50% do que assimilam pela fotossíntese).

Entre os consumidores, geralmente 10% da energia adquirida pela alimentação é disponibilizada ao próximo nível trófico. Essa porcentagem de transferência de energia de um nível trófico a outro é chamada de eficiência ecológica.

Acompanhe o exemplo apresentado.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 108, 123.

7. É possível afirmar que a onivoria pode favorecer a sobrevivência da espécie no ambiente? Justifique sua resposta.

Resposta: Sim, pois o onívoro pode atuar em diferentes níveis tróficos, tanto consumindo um produtor ou um herbívoro quanto consumidores de níveis tróficos superiores. Assim, o animal onívoro tem diversidade de fontes alimentares, reduzindo as chances de sofrer com a escassez de alimento, por exemplo.

8. Como você representaria graficamente o fluxo de energia entre os níveis tróficos?

Resposta pessoal. Incentive os estudantes a esboçar a representação no caderno, utilizando uma cadeia alimentar como exemplo.

Ao analisar o esquema anterior podemos perceber que, diferentemente da matéria, o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, dos produtores em direção aos consumidores.

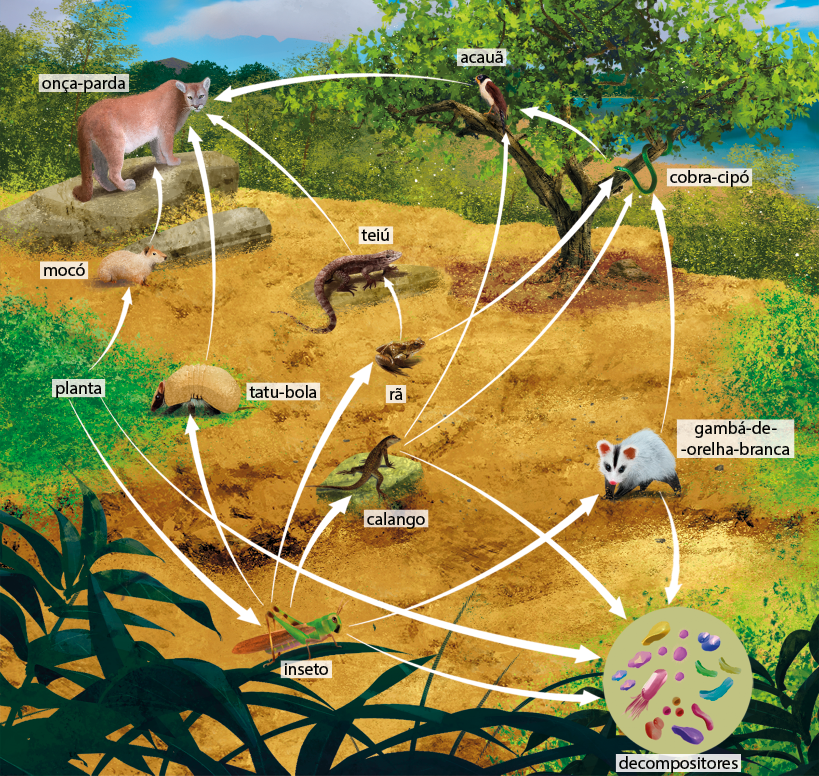

As cadeias alimentares não são unidades isoladas no ambiente, mas estão ligadas umas às outras formando conjuntos denominados teias alimentares. Isso é possível porque os organismos têm certa versatilidade alimentar, ou seja, podem utilizar diferentes recursos alimentares e, portanto, participar de diversas cadeias alimentares, ocupando níveis tróficos distintos.

As relações tróficas estabelecidas entre os seres vivos em uma teia alimentar também podem ser representadas por setas, como nas cadeias alimentares, por meio das quais é possível identificar produtores, consumidores e decompositores em determinado ecossistema.

Página 166

Confira a seguir um exemplo de teia alimentar.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 109.

SCARANO, Fabio Rubio (org.). Biomas brasileiros: retratos de um país plural. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 104, 109, 115, 124.

Professor, professora: A teia alimentar representada é do bioma Caatinga, com as seguintes espécies: onça-parda (Puma concolor); mocó (Kerodon rupestris); tatu-bola (Tolypeutis tricinctus); calango (Tropidurus semitaeniatus); acauã (Herptotheres cachinnans); cobra-cipó (Philodryas aestivus); rã (Pseudopaludicola pocoto); gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris); teiú (Tupinambis merianae). Além destes, está representado um inseto (gafanhoto).

9. Identifique pelo menos uma cadeia alimentar na teia alimentar representada.

Resposta nas Orientações para o professor.

10. Se desconsiderarmos os decompositores, qual organismo não seria fonte de energia para outro ser vivo nessa teia alimentar? Justifique sua resposta.

Resposta: A onça-parda, por ser um predador que não é consumido por outras espécies.

Nos sistemas naturais, as relações entre os seres vivos são muito mais complexas. Inúmeras espécies podem estar envolvidas em uma única cadeia, que pode se intercruzar de diferentes maneiras com inúmeras outras por meio de variadas relações entre os seres vivos. Essa complexidade pode ser observada no modelo de teia alimentar de um ecossistema aquático. Esse modelo foi elaborado pelo ecólogo Neo Martinez (1958 -), no Laboratório de Ecologia Computacional e Ecoinformática do Pacífico, nos Estados Unidos.

Página 167

ATIVIDADES

1. Defina os níveis tróficos a seguir.

a ) Produtores.

Resposta: Organismos que sintetizam matéria orgânica utilizando moléculas inorgânicas por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese.

b ) Consumidores.

Resposta: Organismos que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos.

c ) Decompositores.

Resposta: Organismos que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica.

2. Analise as alternativas a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Em seguida, corrija as afirmativas consideradas falsas.

a ) A quantidade de energia nos sistemas biológicos aumenta à medida que se afasta do nível trófico dos produtores, pois os consumidores têm metabolismo mais acelerado e, consequentemente, geram mais energia com a quebra de moléculas orgânicas.

b ) Uma sequência na qual um organismo transfere matéria e energia para outro, por meio da alimentação, é chamada de cadeia alimentar.

c ) Os organismos decompositores podem exercer seu papel ecológico em todos os níveis tróficos e são essenciais para a ciclagem da matéria no ambiente.

d ) Em uma cadeia alimentar, todo ser vivo que se alimenta de um produtor é chamado de consumidor primário ou carnívoro.

e ) Não há perda de energia ao longo da cadeia alimentar, ou seja, toda a energia obtida é transferida de um nível trófico a outro.

3. Leia o trecho de reportagem apresentado e faça o que se pede.

Monocultura impacta cadeia alimentar

Estudo mostra que derrubada de florestas deixa ecossistemas aquáticos mais frágeis e empobrecidos

Pesquisa de Giovanna Collyer durante mestrado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mostrou que riachos sem florestas ao redor, e cercados por plantações de cana-de-açúcar, possuem menos espécies de animais aquáticos enquanto riachos protegidos por florestas mantêm uma grande diversidade de organismos animais. [...]

Quais foram as suas descobertas nos riachos?

Observamos que os riachos impactados, isto é, aqueles cercados por áreas agrícolas, têm uma menor diversidade de espécies. Ou seja, as teias alimentares são mais simples, com menos opções para os organismos se alimentarem. Também observamos que nestes riachos há menos organismos maiores, que são os predadores.

Tudo isso aponta para uma possível instabilidade dos ecossistemas nos riachos com predominância de agricultura, principalmente a cana-de-açúcar. Isso porque, com menos diversidade, tem-se menos opções de alimentos para os organismos maiores, deixando a cadeia alimentar mais frágil e vulnerável a impactos. Então qualquer alteração a mais nesse ecossistema, como a perda de uma espécie por conta das alterações no meio ambiente, afeta toda cadeia alimentar.

MONOCULTURA impacta cadeia alimentar. Gov.br, 1 fev. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/o7c2g4. Acesso em: 26 ago. 2024.

a ) Elabore uma hipótese que explique por que uma menor opção de alimentos para organismos maiores fragiliza a cadeia alimentar.

b ) Considerando a resposta da cientista, proponha medidas que, em sua opinião, podem ajudar a atenuar os problemas apontados na pesquisa.

4. Elabore quatro cadeias alimentares utilizando os nomes dos seres vivos apresentados no quadro a seguir e setas para representar as relações alimentares. Em seguida, classifique cada ser vivo de acordo com o nível trófico ocupado.

- ave marinha

- zooplâncton

- decompositores

- tubarão

- ser humano

- peixe

- algas

Respostas das questões 2, 3 e 4 nas Orientações para o professor.

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

4. Em dupla, elaborem quatro cadeias alimentares utilizando os nomes dos seres vivos apresentados no quadro a seguir e setas para representar as relações alimentares. Em seguida, classifiquem cada ser vivo de acordo com o nível trófico ocupado.

- ave marinha

- zooplâncton

- decompositores

- tubarão

- ser humano

- peixe

- algas

Resposta: Os estudantes podem montar as seguintes cadeias

alimentares:

I ) algas (produtor) seta para a direita peixes (consumidor primário)

II ) algas (produtor) seta para a direita peixes (consumidor primário) seta para a direita tubarão (consumidor secundário)

III ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário)

IV ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário)

V ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita tubarão (consumidor terciário)

VI ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita ser humano (consumidor terciário)

VII ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita ave marinha (consumidor terciário)

Orientação para acessibilidade

Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a inicialmente conversar sobre as possíveis cadeias alimentares. Em seguida, solicite ao estudante não vidente que dite cada uma das cadeias alimentares para o estudante vidente, que deverá representá-las no caderno. Por fim, peça ao estudante vidente que leia as cadeias elaboradas para o não vidente e, juntos, classifiquem cada um dos seres vivos quanto ao nível trófico que ocupam. Você também pode orientar cada um deles a classificar os indivíduos de duas das cadeias alimentares propostas.

Página 168

5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.

As mudanças climáticas podem impactar a distribuição potencial de dois fungos decompositores de madeira (Auricularia brasiliana e Megasporoporia neosetulosa) no neotrópico, região que abrange o sul dos Estados Unidos e México, a América Central, o Caribe e a América do Sul. [...]

[...] "Foi observado que, mesmo para o cenário otimista, há uma redução de habitats climaticamente adequados para ocorrência de ambas espécies. [...]

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Clima interfere na distribuição de dois fungos decompositores de madeira. 6 nov. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/cudekn. Acesso em: 26 ago. 2024.

a ) Que efeitos ambientais a redução na quantidade de decompositores nos ecossistemas pode acarretar?

Resposta: Os estudantes podem citar que a redução na quantidade de decompositores pode prejudicar a disponibilidade de nutrientes inorgânicos para os produtores, afetando também os demais níveis das cadeias alimentares, além do acúmulo de restos de outros seres vivos, como animais e plantas no ambiente.

b ) Cite outra consequência das mudanças climáticas que, em sua opinião, poderá afetar a Terra e seus habitantes.

Resposta: Os estudantes podem citar o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, furacões, secas e chuvas intensas e prolongadas.

6. Leia o texto a seguir.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o estado teve 6.587 incidentes com animais peçonhentos, incluindo o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus).

Alguns estudos indicam que a grande quantidade de casos envolvendo esse animal está relacionada ao aumento da incidência de escorpiões em áreas urbanas, em decorrência da destruição do hábitat natural deles.

Escorpião-amarelo (T. serrulatus): pode atingir aproximadamente 7 centímetros de comprimento.

Sobre essa situação, responda às questões a seguir.

a ) A barata é um dos alimentos dos escorpiões-amarelos. Com base nessa informação, cite um cuidado que as pessoas devem ter em suas residências, por exemplo, para reduzir a incidência desses escorpiões em áreas urbanas.

b ) Ações relacionadas à preservação de predadores naturais do escorpião-amarelo, tais como lagartos, sapos e aves de hábitos noturnos, como corujas, também contribuem para reduzir a incidência desses escorpiões nas áreas urbanas. De que forma isso ocorre?

c ) Pode-se afirmar que o texto apresentado no enunciado da questão trata de relações alimentares? Justifique sua resposta.

d ) Como o ser humano pode ser responsável pelo aumento da ocorrência de acidentes com escorpiões-amarelos?

e ) Elabore três possíveis cadeias alimentares com base nos animais citados nesta atividade. Considere que as baratas se alimentam de matéria orgânica de animais, fungos, madeira, flores, fezes de aves e mamíferos, além de açúcar.

Respostas nas Orientações para o professor.

7. Analise as fotografias a seguir, que mostram bem-te-vis se alimentando.

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus): pode atingir aproximadamente 26 centímetros de comprimento.

A.

B.

a ) De acordo com as imagens, em quais níveis tróficos o bem-te-vi pode ser classificado?

Resposta: O bem-te-vi se alimentando do fruto atua como consumidor primário. Quando se alimenta da lagarta, provavelmente está atuando como consumidor secundário, pois as lagartas se alimentam principalmente de vegetais.

b ) Considerando os alimentos consumidos pelo bem-te-vi, em qual situação (A ou B) a transferência de energia será menor entre um nível trófico e o outro? Justifique sua resposta.

Resposta: Na situação em que o bem-te-vi se alimenta da lagarta, pois nesse caso o bem-te-vi atua como consumidor secundário; assim, quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia disponibilizada ao consumidor.

Página 169

Pirâmides ecológicas

11. Explique aos colegas como você representaria graficamente a quantidade de matéria e de energia em uma cadeia alimentar.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos e opiniões aos colegas, além de possibilitar a eles que reconheçam que é possível representar dados e informações de maneiras distintas. Se considerar pertinente, oriente-os a fazer essa representação no caderno.

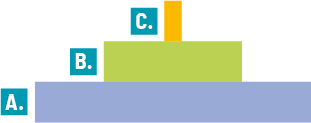

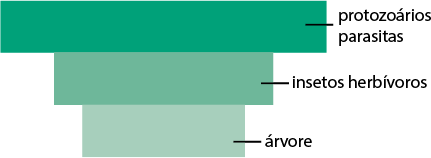

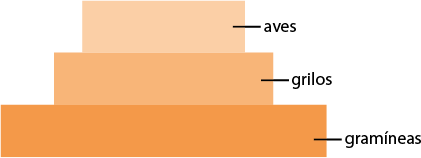

As pirâmides ecológicas são representações gráficas dos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar pelos quais a matéria e a energia são transferidas. Essas representações são formadas por barras sobrepostas, que podem representar a quantidade de indivíduos, de biomassa ou de energia nos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. A altura das barras geralmente é constante, enquanto o comprimento varia proporcionalmente conforme o valor representado por elas.

A base das pirâmides ecológicas representa o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, composta dos produtores. Já as camadas superiores correspondem aos níveis tróficos dos consumidores. Os decompositores não são representados nas pirâmides ecológicas. Com exceção da pirâmide de energia, as pirâmides ecológicas podem ser invertidas, dependendo da cadeia alimentar representada.

Pirâmide de energia

A pirâmide de energia foi idealizada por Raymond Lindeman e representa a quantidade de energia armazenada em cada nível trófico, na forma de matéria orgânica, por unidade de área abre parênteses m elevado ao quadrado fecha parênteses ou volume abre parênteses m elevado ao cubo fecha parênteses e em determinada unidade de tempo. Essa quantidade de energia é expressa em caloria abre parênteses caloria fecha parênteses, quilocaloria quilocaloria ou joule abre parênteses J fecha parênteses.

A base dessa pirâmide é larga (A). Já as camadas superiores (B e C) são sucessivamente menores. A transferência de energia é unidirecional entre os níveis tróficos e parte dela é dissipada para o ambiente ou utilizada pelo ser vivo. Dessa maneira, quanto mais afastada estiver da base, menor será a quantidade de energia disponível ao próximo nível trófico.

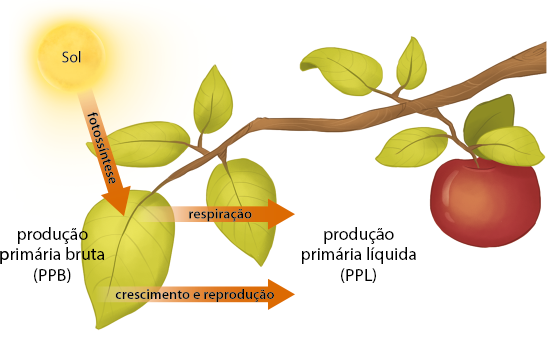

O comprimento da base de uma pirâmide de energia é determinado pela chamada produtividade primária líquida (PPL), ou seja, pela quantidade de energia, sob a forma de matéria orgânica, que está disponível para o nível trófico seguinte. A PPL é determinada com base em outras taxas, como as abordadas a seguir.

A taxa em que um produtor converte energia solar em energia química na forma de biomassa, isto é, a quantidade de matéria orgânica que ele é capaz de produzir, é chamada de produtividade primária bruta (PPB).

Parte da energia contida na matéria orgânica é utilizada pelo próprio ser vivo na respiração celular (R), para se manter vivo, crescer e se reproduzir. Essa taxa inclui também a quantidade de energia dissipada para o ambiente na forma de calor. Ou seja, essa parte da energia não está disponível aos consumidores.

Assim, a quantidade de energia disponibilizada aos consumidores pode ser calculada da seguinte forma:

P P L é igual a P P B menos R

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Página 170

A produção se refere tanto ao processo de formação de matéria orgânica pela fotossíntese, no caso dos autótrofos, quanto à incorporação da matéria orgânica, obtida pela alimentação, nos tecidos dos heterótrofos. O comprimento das barras dos consumidores pode ser determinado de modo semelhante:

P P L é igual a P P B menos R

em que:

- PPB representa a matéria orgânica fixada nos tecidos dos consumidores;

- R se refere à energia utilizada na respiração celular e dissipada no ambiente;

- PPL é a energia disponível ao próximo nível trófico.

Dica

Quando a produtividade se refere à formação de matéria orgânica por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese pelos produtores, ela é denominada produtividade primária. Quando se refere à quantidade de matéria orgânica formada por meio da energia obtida pela alimentação, no caso dos consumidores, é chamada de produtividade secundária.

12. Ao analisar uma pirâmide de energia, a que corresponde a diferença de comprimento entre suas barras?

Resposta: Corresponde à quantidade de energia que não foi transferida de um nível trófico a outro.

A relação entre produtividade bruta e produtividade líquida pode variar entre diferentes ecossistemas e depende das taxas de uso e assimilação da energia pelos organismos. Essas taxas interferem diretamente na produção, isto é, na quantidade de matéria orgânica armazenada em cada nível trófico e que se torna disponível ao nível trófico seguinte.

A tabela a seguir fornece dados aproximados da proporção de energia assimilada em cada nível trófico (produção) e a quantidade energética desviada para o uso do próprio organismo (respiração).

| Nível trófico | Produção (%) | Respiração (%) |

|---|---|---|

|

Produtores |

60-70 |

30-40 |

|

Consumidores primários |

40-50 |

50-60 |

|

Consumidores secundários |

5-10 |

90-95 |

Fonte de pesquisa: ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 110.

13. O que é possível afirmar a respeito da produção e da respiração em cada nível trófico?

Resposta: Quanto mais elevado for o nível trófico, maior será a proporção de energia utilizada pelo próprio organismo na respiração celular. Como consequência, a produção será menor, ou seja, a proporção de energia que é armazenada e disponibilizada ao próximo nível trófico.

14. Que nível trófico apresenta uma transferência de energia mais eficiente? Justifique sua resposta.

Resposta: O nível trófico dos produtores, pois eles utilizam menor proporção da energia na manutenção do próprio organismo, transferindo uma porcentagem maior aos demais níveis tróficos se comparados aos consumidores.

A eficiência ecológica mede a quantidade de energia transferida de um nível trófico a outro, sendo um fator limitante da quantidade de níveis tróficos na cadeia alimentar. A eficiência da transferência depende da produção líquida consumida pelos seres vivos do nível subsequente e de como a energia é usada para a produção e a manutenção das atividades metabólicas desses organismos.

Os mamíferos e as aves, por exemplo, apresentam baixa eficiência de produção, já que gastam grande parte da energia para manter a temperatura corporal. Animais carnívoros demonstram maior eficiência do que os herbívoros, pois a digestão de tecidos vegetais demanda mais energia do que a de tecidos animais. Porém, os herbívoros necessitam de menor produção primária do que os carnívoros para se manterem.

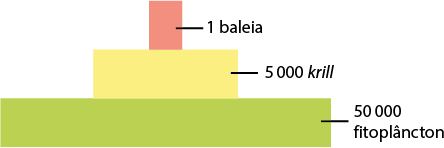

As baleias são mamíferos aquáticos e mantêm a temperatura corporal relativamente constante (aproximadamente 37 graus Celsius), embora a temperatura do mar possa atingir valores negativos em determinadas épocas do ano. Assim, uma grande quantidade de energia é necessária para gerar calor e manter a temperatura corporal relativamente constante.

Baleia-jubarte (M. novaeangliae): pode atingir aproximadamente 16 metros de comprimento.

Página 171

Pirâmides de biomassa e de números

A biomassa consiste na quantidade de matéria orgânica do corpo de um organismo, ou seja, sua massa corporal, em determinado nível trófico da cadeia alimentar, e é transferida ao longo dos diferentes níveis tróficos. Ela é expressa em peso seco, pois a água é uma molécula inorgânica e, portanto, não é utilizada como fonte de energia. Além disso, a biomassa é apresentada por unidade de área (grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado) ou volume abre parênteses grama por metro cúbico fecha parênteses em determinado momento ou por certo período.

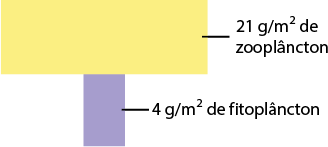

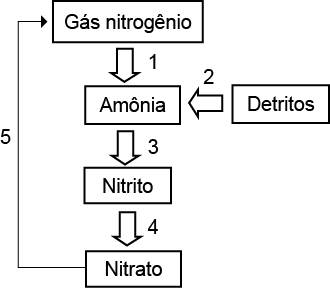

A pirâmide de biomassa pode ser invertida, dependendo dos organismos envolvidos e das relações estabelecidas entre eles. No caso das cadeias alimentares aquáticas, por exemplo, o peso seco do fitoplâncton é menor do que o do zooplâncton. Contudo, como a reprodução desses produtores é muito rápida, eles conseguem sustentar a biomassa dos consumidores.