Página 282

UNIDADE5

SER HUMANO: ORIGEM E FUNCIONAMENTO

Já parou para refletir sobre como os seres vivos extintos e as civilizações antigas influenciaram a espécie humana e a sociedade atual? A sociedade e a espécie humana atuais são resultado de milhões de anos de evolução.

Áreas de estudo, como Arqueologia e Paleontologia, têm o objetivo de explorar e entender esses aspectos históricos. Elas investigam os seres vivos do passado, as transformações pelas quais passaram ao longo do tempo e seus modos de vida. Para isso, tais áreas do conhecimento se baseiam na análise de fósseis, objetos e ferramentas preservados.

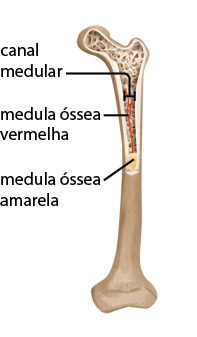

O esqueleto, por exemplo, é composto de vários ossos que sustentam o corpo humano. Em razão de sua estrutura rígida e dificuldade de decomposição, os ossos podem se conservar por longos períodos, como é o caso dos fósseis estudados por arqueólogos e paleontólogos, fornecendo, assim, importantes informações a respeito da evolução da espécie humana.

a ) Você já teve a oportunidade de ver algum fóssil, seja em um museu, seja em outro lugar? Compartilhe sua experiência com os colegas.

b ) Como o estudo de fósseis, objetos e ferramentas de civilizações do passado pode auxiliar na compreensão da humanidade atual?

c ) Além dos ossos, que outras estruturas estão relacionadas à locomoção dos seres humanos?

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- teoria evolutiva de Lamarck;

- teoria evolutiva de Darwin e Wallace;

- teoria da síntese moderna evolutiva;

- equívocos sobre evolução;

- evidências evolutivas;

- genética de populações;

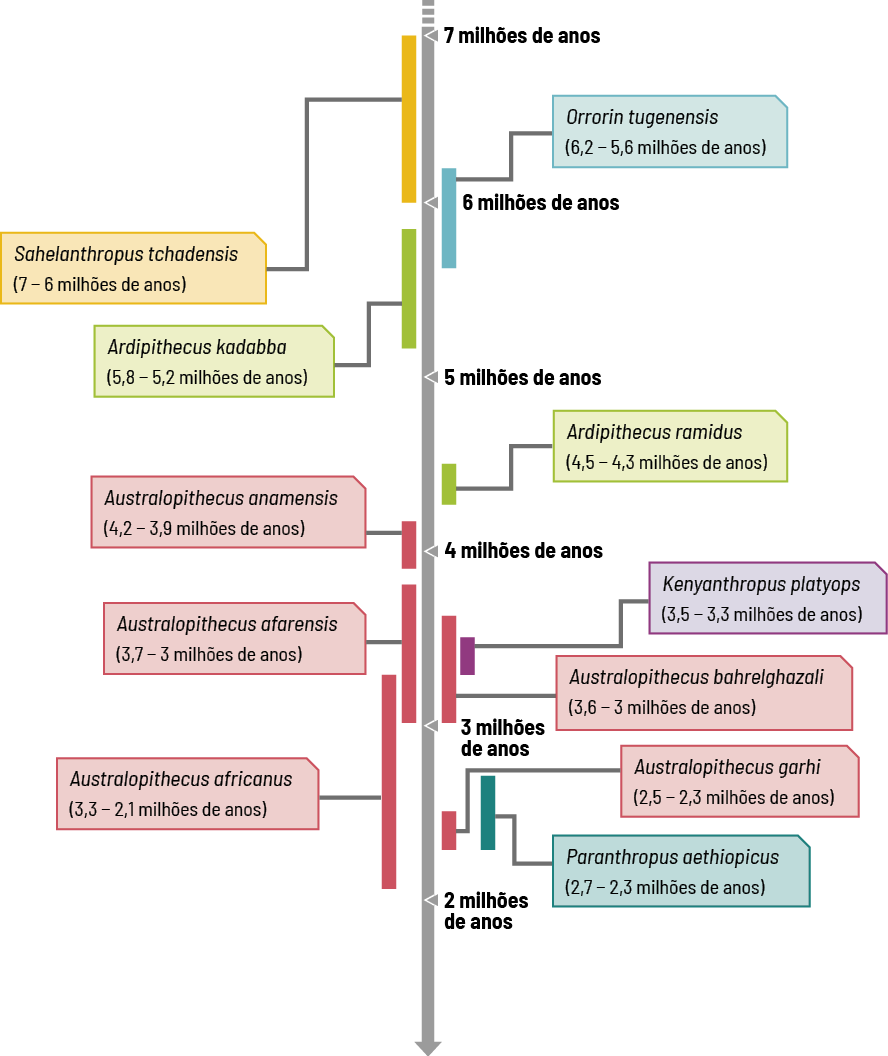

- filogenia do ser humano;

- história evolutiva do ser humano;

- sociedade e cultura humanas;

- sustentação do corpo humano;

- coordenação do corpo humano;

- nutrição humana;

- reprodução humana;

- desenvolvimento embrionário;

- gestação humana.

Página 283

Página 284

CAPÍTULO16

Evolução dos seres vivos

Seres vivos, organismos em transformação

Leia o texto a seguir.

[...] Até há bem pouco tempo, a maior parte dos naturalistas supunha que as espécies eram produções imutáveis criadas separadamente. Numerosos sábios defenderam habilmente esta hipótese. Outros, pelo contrário, admitiam que as espécies provinham de formas preexistentes por intermédio de geração regular. [...]

DARWIN, Charles. A origem das espécies. Tradução: Joaquim da Mesquita Paul. Porto: Lello & Irmão, 2003. p. 4.

1. Do seu ponto de vista, qual das hipóteses citadas no texto é a mais aceita atualmente para explicar a diversidade de espécies existente na Terra?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da evolução das espécies. Espera-se que mencionem a hipótese de que elas se originaram de outras preexistentes, pois, de acordo com essa ideia, é possível admitir que as espécies se transformam ao longo do tempo e podem dar origem a novas espécies. Além disso, admite uma ancestralidade entre os seres vivos.

Você já parou para refletir sobre a diversidade de espécies que existe nos ambientes e em como elas estão adaptadas aos locais onde vivem? Essa é uma questão que intriga o ser humano há bastante tempo. Na busca por respondê-la, cientistas elaboraram diversas explicações. A seguir, vamos conhecer algumas delas.

Para alguns filósofos, como o grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), o mundo sempre existiu e nunca mudou. Dentro dessa corrente de pensamento, também se acreditava que as espécies eram fixas, imutáveis e mantinham-se ao longo do tempo tal como se originaram. Essa visão ficou conhecida como fixismo.

O criacionismo, por sua vez, foi o pensamento predominante entre a Idade Média e o século XIX. De acordo com esse conceito, um ser supremo teria criado o Universo e os seres vivos que existem hoje. Como essa criação foi perfeita, os seres vivos não se modificaram ao longo do tempo e permanecem até hoje como foram criados.

Professor, professora: Ao abordar o criacionismo, comente com os estudantes que visões semelhantes a esse pensamento fazem parte de histórias do folclore de diversas civilizações.

A partir do século XVII, com a Revolução Científica, alguns ideais do criacionismo começaram a ser confrontados pelas descobertas dos estudiosos. Uma delas foi a descoberta de fósseis de animais extintos, mostrando que, no passado, existiram outras formas de vida, diferentes das atuais. Isso levou os estudiosos a questionar a idade da Terra e a imutabilidade das espécies.

No século XIX, alguns naturalistas passaram a admitir que os seres vivos sofriam transformações ao longo do tempo. O francês Georges-Louis Leclerc (1707-1788), mais conhecido como conde de Buffon, defendia que a vida havia se originado de tipos distintos de seres vivos, provenientes de um único molde interno. Nesse molde, haveria partículas orgânicas que formavam todos os seres vivos. Ele afirmava que esses seres vivos migravam pelo planeta e, conforme se deslocavam, suas partículas orgânicas e seu molde interno se modificavam. Assim, Buffon explicaria a distribuição geográfica distante de espécies semelhantes.

Embora essa teoria não tenha validade atualmente, foi uma das primeiras a não seguir as ideias fixistas/criacionistas e a se basear em evidências científicas, defendendo que tanto a Terra como a vida tinham uma história.

Página 285

As ideias de Lamarck

Após Buffon, outro naturalista que admitia as transformações das espécies ao longo do tempo foi um francês conhecido como cavaleiro de Lamarck (1744-1829). Segundo Lamarck, os seres vivos tinham as formas atuais em virtude de processos de mudanças naturais, defendendo que eles evoluíam ao longo do tempo.

Lamarck considerava uma evolução linear, na qual seres mais simples, todos originados por geração espontânea, tornavam-se mais complexos a cada geração. Para explicar a existência tanto de seres supostamente mais simples como de seres mais complexos, Lamarck considerava que a geração espontânea ocorria o tempo todo, gerando seres simples continuamente. Para ele, os seres vivos mais complexos teriam surgido de seres mais simples que se transformaram ao longo do tempo, os quais haviam surgido recentemente.

De acordo com Lamarck, o ambiente apresentava os fatores que determinavam as mudanças e alteravam os planos básicos de organização dos seres vivos. Para ele, o organismo modificava seu comportamento, seus hábitos ou seu formato diante das modificações ambientais e, consequentemente, das necessidades do organismo.

Para sustentar suas ideias, Lamarck postulou duas leis. Leia-as a seguir.

Lei do uso e desuso

De acordo com essa lei, as estruturas que eram muito utilizadas se desenvolveriam (uso) e as que não eram utilizadas atrofiariam (desuso). Assim, o ambiente geraria um estímulo que alteraria a morfologia de uma estrutura anatômica. Isso explicaria por que alguns seres vivos tinham órgãos mais desenvolvidos de acordo com o papel que cada um deles desempenhava em sua sobrevivência.

Lei da transmissão dos caracteres adquiridos

Segundo essa lei, as alterações morfológicas decorrentes do uso e desuso poderiam ser transmitidas aos descendentes, o que explicaria a diversidade de seres vivos e de tantos gêneros e espécies distintas.

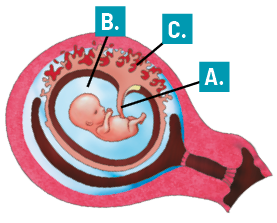

Analise no exemplo a seguir uma aplicação das ideias lamarckistas.

Imagens sem proporção e em cores fantasia.

A.

B.

C.

Representação de uma possível aplicação das ideias lamarckistas para explicar o comprimento do pescoço das girafas.

Imagem elaborada com base em: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Conceitos iniciais da evolução: Jean Baptiste Lamark. EvoSite. p. 1. Disponível em: https://s.livro.pro/90tiig. Acesso em: 16 set. 2024.

Fósseis encontrados no passado indicavam que o tamanho do pescoço das girafas variava. Se aplicássemos as ideias de Lamarck para explicar como isso seria possível, poderíamos supor que as girafas ancestrais tinham pescoços mais curtos (A). Por causa da necessidade de se alimentar das folhas mais altas, elas começaram a esticar seu pescoço (B), que ficou maior ao longo do tempo (C). Como o pescoço longo favoreceria visualizar possíveis predadores e alcançar folhas de árvores de alturas diferentes, essa característica adquirida ao longo do tempo teria sido transmitida aos descendentes. A característica adquirida (pescoço longo) foi transmitida aos descendentes dessas girafas e se manteve na espécie.

Página 286

É importante ressaltar que Lamarck não foi o primeiro a defender a transmissão de caracteres adquiridos, pois essa ideia também foi defendida por outros estudiosos, como o filósofo grego Platão (427 a.C.-347 a.C.). Lamarck sofreu grande rejeição no meio científico, pois muitos estudiosos da época acreditavam nas evidências científicas, mas eram influenciados por suas crenças religiosas.

Apesar de sabermos hoje que as ideias de Lamarck estavam equivocadas, elas foram importantes para a Ciência, pois se baseavam em evidências científicas e defendiam a mutabilidade dos seres vivos, o que foi fundamental para as reflexões posteriores sobre evolução.

As ideias de Darwin e Wallace

Cerca de cinquenta anos após a publicação das ideias de Lamarck, uma nova teoria evolutiva foi proposta. Um dos autores foi o naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882). Entre 1831 e 1836, Darwin fez uma expedição ao redor do mundo a bordo do navio Beagle, pretendendo, entre outros objetivos, mapear a costa da América do Sul. Seu trajeto incluiu a América do Sul, inclusive o Brasil, e parte da Europa, Oceania e África.

Em 1836, após retornar de viagem, Darwin levou os exemplares coletados a especialistas, como o geólogo escocês Charles Lyell (1797-1875) e os ingleses Richard Owen (1804-1892), anatomista; John Gould (1804-1881), ornitólogo; George Waterhouse (1810-1888), naturalista; e Thomas Bell (1792-1880), zoólogo.

Como Gould era especialista em aves, Darwin pediu a ele que classificasse os exemplares de tordos-dos-remédios, encontrados em Galápagos. Gould concluiu que as aves pertenciam a um grupo ainda desconhecido pela Ciência. Ambos constataram, então, que as diferentes espécies habitavam apenas as ilhas onde viviam. Com base nisso, Darwin passou a compreender que suas evidências apontavam para a transmutação, ou seja, a modificação das espécies.

Durante anos, Darwin trabalhou a ideia de que as espécies sofrem mudanças, mas não a publicou, compartilhando-a apenas com poucas pessoas. Além de agrupar ideias sobre a Biologia evolutiva, ele precisava explicar como esse processo ocorria.

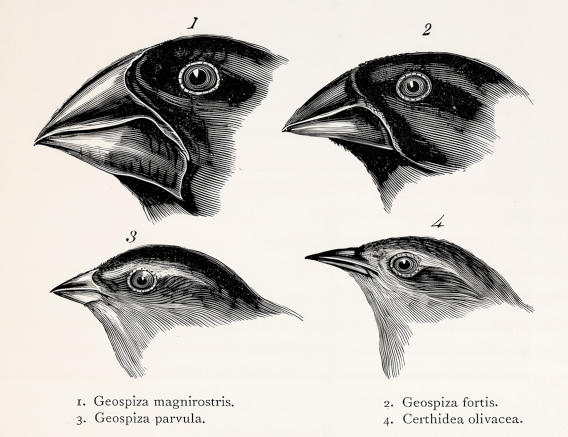

Os tordos-dos-remédios apresentam uma diversidade de formatos e tamanhos de bicos, os quais estão adaptados à coleta de alimentos específicos e, consequentemente, aos locais onde vivem. É possível observar, por exemplo, bicos robustos adaptados à quebra de sementes duras ou bicos compridos e afunilados adaptados à captura de insetos escondidos. Embora aparentassem ser espécies de grupos diferentes, John Gould conseguiu perceber que os exemplares coletados por Darwin, na verdade, eram indivíduos intimamente relacionados.

Darwin identificou em um trabalho do economista inglês Thomas Malthus (1766-1834), denominado Ensaio sobre populações, uma das respostas de que precisava. Nesse trabalho, Malthus faz um alerta. Ele menciona a possibilidade de um aumento populacional desproporcional à oferta de alimento, a qual se tornaria insuficiente para abastecer toda a população e, por isso, causaria grande pressão sobre as classes mais pobres. Assim, se os indivíduos não sobrevivessem a essas condições, morreriam, limitando o crescimento da população.

Página 287

Darwin começou, então, a considerar que as populações de animais e de plantas também poderiam sofrer essa pressão populacional. Se a disponibilidade de alimentos fosse limitada e os indivíduos precisassem competir por esses recursos, haveria um controle populacional, impedindo que tais populações aumentassem descontroladamente.

Ao mesmo tempo em que pensava em publicar suas ideias inovadoras, vinte anos após ter iniciado seus trabalhos relacionados à transmutação, Darwin recebeu uma carta do naturalista inglês Alfred Russel Wallace (1823-1913), com quem se correspondia e partilhava alguns estudos. Nela, Wallace narrava e propunha uma teoria semelhante à de Darwin.

Wallace havia estudado exemplares coletados na América do Sul e em Mali, país africano, e chegado às mesmas conclusões que Darwin. Por causa dessa coincidência, eles foram convidados por Charles Lyell e pelo botânico inglês Joseph Dalton Hooker (1817-1911) para apresentarem simultaneamente suas ideias à comunidade científica em 1858.

Em 1859, Charles Darwin lançou o livro A origem das espécies, pelo qual ficou reconhecido e que é considerado um marco nos estudos evolutivos. Assim, tanto Darwin como Wallace chegaram a uma teoria unificadora, que defendia a evolução dos seres vivos e propunha um mecanismo pelo qual ela ocorria: a seleção natural.

Afinal, o que é seleção natural? Considere a população de uma espécie adaptada a determinado ambiente, por exemplo, um animal cuja coloração da pelagem possibilita que ele se camufle✚ no ambiente.

Essa característica, que favorece a sobrevivência, torna-se cada vez mais frequente no ambiente, pois os indivíduos que a apresentam têm mais probabilidade de sobreviver até a idade reprodutiva e, assim, transmiti-la para a prole. Já os indivíduos menos adaptados podem ser eliminados do ambiente antes de conseguirem se reproduzir, por exemplo, o que torna a característica cada vez mais rara no ambiente. Após muitas gerações, a maior parte dos indivíduos da população terá a característica que conferiu vantagem em sua sobrevivência.

A coloração da pelagem da raposa-do-ártico (Alopex lagopus), por exemplo, fica branca durante o inverno, possibilitando que se camufle na neve. Isso prejudica sua identificação pelo predador e pelas presas, favorecendo sua sobrevivência e a captura de alimentos, respectivamente.

Raposa-do-ártico (A. lagopus): pode atingir aproximadamente 90 centímetros de comprimento.

Assim, a seleção natural é um processo natural de manutenção das variações favoráveis à sobrevivência, que, geralmente, resulta na eliminação das variações desfavoráveis. Portanto, os organismos mais bem adaptados a sobreviver em determinadas condições têm mais probabilidade de transmitir suas características para uma prole, aumentando a frequência dessa característica ao longo das próximas gerações.

2. Como você explicaria o tamanho do pescoço das girafas citadas por Lamarck, de acordo com a teoria da seleção natural proposta por Darwin e Wallace?

Resposta nas Orientações para o professor.

O processo contínuo de diferenciação das populações pode levar ao acúmulo de variações, a ponto de originar novas espécies. Esse processo é denominado especiação e implica em ancestralidade comum, ou seja, duas espécies, por exemplo, seriam descendentes de uma única espécie ancestral que existiu no passado.

- Camuflar:

- disfarçar-se no ambiente pelo uso de métodos e técnicas que propiciam ao animal se confundir com o ambiente.↰

Página 288

A sociedade reagiu negativamente às ideias sobre evolução. Quando se propõe uma descendência comum entre as espécies de seres vivos, defende-se que esses seres são aparentados entre si, o que contraria muitas crenças religiosas. Alguns pesquisadores aplicaram as ideias de Darwin em seus trabalhos; outros resistiram e continuaram com a ideia de que as espécies obedeciam a uma evolução linear, tal como proposto por Lamarck. O fato é que os argumentos de Darwin e Wallace eram baseados em evidências.

Darwin também defendeu a ideia da seleção sexual e seu valor evolutivo, pois observou que alguns organismos têm vantagens reprodutivas em relação a outros do mesmo sexo.

Os efeitos desse tipo de seleção são bastante visíveis em animais que têm características relacionadas aos rituais de acasalamento e corte, como penas coloridas, plumagem chamativa e cornos, e que apresentam dimorfismo sexual acentuado, ou seja, acentuada diferença entre machos e fêmeas.

Esse tipo de seleção pode se dar tanto entre machos disputando entre si o acesso às fêmeas e às áreas de reprodução como pelas fêmeas priorizando determinados machos.

Os pavões-indianos, por exemplo, têm acentuado dimorfismo sexual. Os machos são dotados de penas da cauda chamativas, as quais são utilizadas como item de seleção de machos pelas fêmeas.

Pavão-indiano (P. cristatus): pode atingir aproximadamente 2 metros de comprimento.

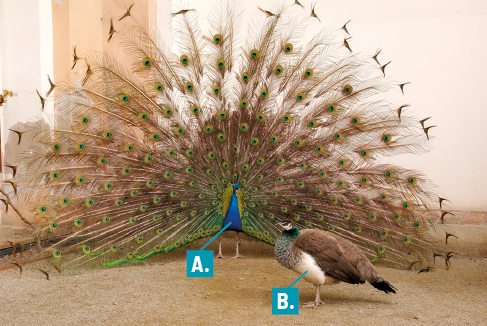

Seleção artificial

Desde muito tempo o ser humano observa animais e plantas que apresentam características de seu interesse e os seleciona. Um exemplo desse tipo de seleção foi realizado com o milho atual (Zea mays), resultado da seleção artificial e da domesticação do teosinto (Balsas teosinte), há cerca de 9 mil anos.

No teosinto, os grãos eram muito pequenos e duros e não ficavam aderidos à espiga, por exemplo. Ao longo do tempo, o ser humano foi selecionando características consideradas favoráveis, o que resultou em uma nova linhagem de plantas, nas quais os grãos eram maiores e se mantinham presos na espiga, o milho atual.

Esse tipo de seleção também ocorre entre animais que têm características consideradas favoráveis, como os bovinos. Nesse ramo da pecuária, animais que apresentem características favoráveis à produção de carne ou de leite, por exemplo, são selecionados e direcionados a gerar proles com as mesmas características.

Como as características nesses seres vivos não são selecionadas naturalmente por favorecerem sua sobrevivência, mas sim por interesses humanos, a seleção é dita artificial.

a ) Você é favorável à seleção artificial? Converse com os colegas sobre o assunto.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor suas opiniões sobre o tema, posicionando-se a respeito disso e respeitando as opiniões divergentes. Aproveite o momento para comentar com eles que a seleção artificial é um processo que ocorre há milênios e, atualmente, diversos itens consumidos pelo ser humano em larga escala são fruto desse tipo de seleção.

Página 289

CONEXÕES com ... HISTÓRIA e SOCIOLOGIA

Darwinismo social

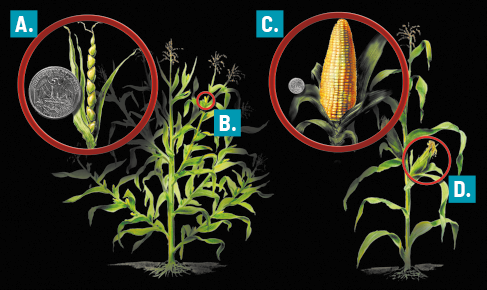

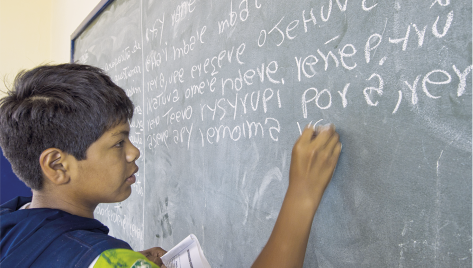

No século XX, a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace, foi interpretada por determinados membros da sociedade de maneira incoerente e distorcida para justificar noções inapropriadas de superioridade racial, dando origem a ideias que culminaram no chamado darwinismo social.

Entre aqueles que defendiam essas ideias, o filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903) foi um dos principais responsáveis pela adaptação das ideias evolucionistas para o campo social. Ele argumentou que as sociedades humanas também seguem um processo evolutivo, promovendo a noção de que algumas culturas eram mais avançadas do que outras. Essa perspectiva levou ao desenvolvimento do evolucionismo cultural, que categorizava as culturas em uma escala hierárquica, colocando as europeias no topo e considerando as demais atrasadas em relação a elas.

As ideias de pensadores como Spencer tiveram um impacto significativo, favorecendo um contexto de hierarquização racial e de disseminação dessas teorias. Esse cenário não apenas alimentou preconceitos, como também influenciou políticas e práticas discriminatórias e etnocêntricas✚ ao longo do tempo, moldando a forma como as sociedades eram entendidas e tratadas no cenário global. Um exemplo de pensamento que se baseou, em parte, nessas distorções é o racismo científico, que buscava justificar a desigualdade racial fundado em supostas diferenças biológicas entre grupos humanos, apresentando teorias para legitimar a discriminação.

O livro Primeiros princípios, de Herbert Spencer, apresenta algumas das reflexões sobre a adaptação da teoria da evolução de Darwin.

Essas perspectivas foram superadas por novos teóricos sociais que trouxeram uma visão mais diversificada das culturas. O antropólogo alemão Franz Boas (1858-1942), considerado um dos fundadores da antropologia norte-americana e um dos principais defensores do relativismo cultural, argumentou que não há uma única cultura que possa ser considerada superior. Ele introduziu o conceito de "culturas", no plural, enfatizando a diversidade entre os povos. Para Boas, cada cultura deveria ser compreendida em seu próprio contexto, respeitando suas particularidades. Essa abordagem rejeita o etnocentrismo, promovendo a ideia de que as diferenças culturais devem ser compreendidas sem hierarquização ou comparação a um padrão único.

a ) De que maneira as distorções da teoria da evolução se conectam a outras teorias e movimentos que legitimaram práticas discriminatórias ao longo da história? Converse com os colegas e, se necessário, faça uma pesquisa.

Resposta nas Orientações para o professor.

b ) De que forma o etnocentrismo se manifesta nas opiniões sobre hábitos culturais de outros povos? Você consegue identificar exemplos de comportamentos que possam ser considerados etnocêntricos na sociedade atual?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que o etnocentrismo se manifesta quando julgamos práticas culturais diferentes do ponto de vista de nossa própria cultura, resultando em perspectivas preconceituosas. Isso inclui críticas a tradições alimentares, costumes de vestuário ou crenças religiosas que não se alinham à cultura ocidental.

c ) Como você percebe a influência de visões preconceituosas e de superioridade racial na sociedade brasileira contemporânea? Quais aspectos refletem essas ideias de racismo?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que a superioridade racial ainda está intrincada em diversas esferas da sociedade brasileira, como na desigualdade de acesso a serviços e direitos fundamentais, como saúde e educação, nas oportunidades no mercado de trabalho e na representação midiática. Eles podem identificar como as políticas públicas muitas vezes falham em atender à população negra, por exemplo, além de notar a persistência de estereótipos raciais em piadas, na publicidade e em discursos políticos.

- Etnocêntricas:

- referente a etnocentrismo, tendência de avaliar outras culturas com base nos padrões e valores da própria cultura, considerando-a superior às demais.↰

Página 290

Síntese moderna evolutiva

A teoria de Darwin e Wallace foi essencial para os estudos da evolução das espécies, assim como estudos de outros cientistas ao longo do tempo. No entanto, ela não conseguiu responder a algumas questões evolutivas, como por que diferenças sutis entre os indivíduos de uma população podiam gerar novas espécies completamente diferentes. Essa dificuldade pode ser, em parte, por causa da falta de conhecimentos sobre Genética e pelo fato de não haver, na época, conhecimento sobre o mecanismo de transmissão das características aos descendentes.

No século XX, alguns estudiosos tentaram unir as ideias darwinistas e mendelianas em uma teoria evolutiva, fazendo surgir, então, a síntese moderna evolutiva ou síntese moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética da evolução. Nessa teoria, foram reunidas contribuições da Genética, da Sistemática e da Paleontologia✚ ao estudo evolutivo, integrando a teoria darwinista e as descobertas sobre a hereditariedade.

Esses novos estudos desenvolveram a noção de que espécies são populações isoladas reprodutivamente de outras, e não somente tipos morfológicos semelhantes entre si. A seguir, são apresentados os princípios da síntese moderna evolutiva.

Professor, professora: Enfatize aos estudantes que o conhecimento científico é uma construção humana coletiva, passível de mudanças ao longo do tempo, ou seja, não é uma verdade absoluta. Essas características podem ser percebidas ao longo do estudo das teorias evolutivas, por exemplo.

As populações apresentam variações genéticas, que surgem de mutações ao acaso e da recombinação gênica.

As populações evoluem por causa de mudanças na frequência alélica, que ocorrem por causa da seleção natural, da deriva genética e do fluxo gênico.

A evolução depende de fatores que modificam as frequências de alelos e de genótipos em uma população. Entre esses fatores estão: a mutação, a recombinação gênica, o fluxo gênico (migração), a deriva genética, os cruzamentos preferenciais e a seleção natural. Alguns desses fatores serão abordados a seguir.

Mutações

De maneira geral, as mutações podem ser consideradas modificações que ocorrem na sequência dos pares de bases nitrogenadas de uma molécula de DNA.

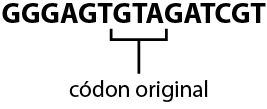

A.

B.

Representação de exemplo de mutação em sequência de DNA.

Em A, a sequência original de DNA; em B, a sequência de DNA com a substituição de uma base nitrogenada. Em grande parte dos casos, alterações nos códons mudam os aminoácidos inseridos na proteína em produção.

As mutações são a base para a evolução dos seres vivos, pois provocam variações nos indivíduos de uma população. Por exemplo, a mutação pode alterar a capacidade de adaptação de um indivíduo, deixando-o propenso a sobreviver em certo ambiente, sob determinadas condições. Já a seleção natural atua na manutenção das mutações que conferem vantagem à espécie.

Apesar de a frequência de mutações naturais ser baixa em uma população, cerca de uma em um milhão, ela é suficiente para gerar diversidade genética.

3. É possível afirmar que as mutações são sempre benéficas à espécie?

Resposta: Não, pois, dependendo da mutação, ela poderá ser prejudicial à sobrevivência da espécie ou não ter nenhum efeito na espécie.

4. As mutações são resultado apenas de alterações ao acaso no DNA? Explique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que não, pois as mutações também podem ser induzidas por agentes mutagênicos, ou seja, não ocorrerem ao acaso. Entre esses agentes químicos, o ácido nitroso abre parênteses H N O subscrito 2 fecha parênteses e a nicotina abre parênteses C subscrito 10 H subscrito 14 N subscrito 2 fecha parênteses; e agentes físicos, como a radiação ionizante e a radiação ultravioleta (UV).

- Paleontologia:

- Ciência cujo objetivo é estudar os seres vivos do passado; com base em evidências fósseis, busca-se identificar/reconstruir a história dessas espécies, incluindo sua anatomia, seus hábitos e sua relação com os seres vivos da época. ↰

Página 291

Recombinação gênica

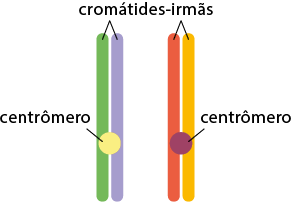

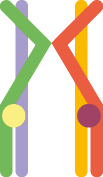

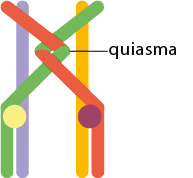

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Assim como as mutações, a recombinação gênica pode aumentar a diversidade de genomas na população, caso exista variação genética. Essa recombinação consiste na troca de segmentos de DNA entre cromossomos homólogos, de origem materna e paterna, misturando os genes parentais e resultando em aumento das combinações genéticas nos gametas. Acompanhe a seguir.

Professor, professora: Ao abordar a imagem da recombinação gênica, comente com os estudantes que as cromátides-irmãs, embora idênticas entre si, foram representadas com cores distintas para facilitar a compreensão do esquema.

A.

B.

C.

D.

Representação de diferentes etapas (A a D) da recombinação gênica entre cromossomos homólogos.

Considere um par de cromossomos homólogos (A) que se quebram no mesmo ponto (B) e se recombinam (C), originando cromossomos com variação genética (D).

Imagens elaboradas com base em: RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 60.

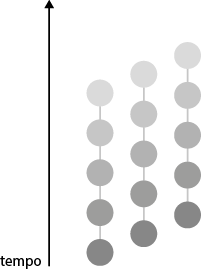

Deriva genética

A deriva genética ocorre quando eventos ao acaso promovem modificação nas frequências alélicas de determinada população. Esse processo ocorre em todas as populações. No entanto, quando elas são muito pequenas, ou seja, constituídas de um grupo reduzido de indivíduos que contribuem com genes para a próxima geração, a deriva genética atua com mais intensidade. Isso pode aumentar a frequência de alguns alelos na população, enquanto outros são eliminados totalmente ao acaso. Esses eventos são denominados gargalos populacionais.

Professor, professora: Comente com os estudantes que um alelo neutro ou um alelo deletério também pode ser fixado na população por deriva genética, o que poderá eliminar um alelo vantajoso à população.

O gargalo populacional pode ocorrer com animais ameaçados de extinção. Considere duas populações de mamíferos da mesma espécie, vivendo em locais diferentes. Na região A, os mamíferos (população A) foram caçados indiscriminadamente, ocasionando uma redução drástica em sua população. Enquanto isso, na região B (população B), os animais foram conservados. Após algumas décadas, a população A se recuperou em quantidade e expandiu. Quando pesquisadores mapearam a sequência de proteínas das duas populações, notaram que, na população B, a taxa de diversidade era muito maior do que na população A.

1.

2.

3.

4.

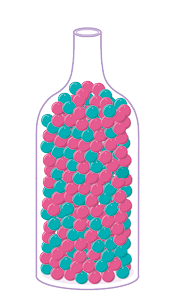

Representação do efeito gargalo populacional. Nessa imagem, as esferas coloridas representam diferentes alelos na população.

Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 403.

1. Na população A, antes da caça, as frequências dos alelos rosa e verde eram iguais.

2. A caça indiscriminada causou uma redução acentuada da população, que passou por um gargalo populacional.

3. A população resultante apresenta frequências alélicas diferentes da população antes da caça.

4. Na população atual, já recomposta, a frequência alélica é diferente da frequência anterior à caça (imagem 1). Com isso, há mais alelos rosa do que verdes. Ou seja, houve alteração na frequência alélica na população.

Página 292

Migração

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

A migração ou fluxo gênico ocorre quando indivíduos (migrantes) chegam a uma nova localidade. Eles podem acrescentar novos alelos à população nativa ou modificar as frequências de alelos já existentes. Confira a seguir.

A.

B.

C.

Representação de fluxo gênico envolvendo migração.

Imagens elaboradas com base em: FLUXO gênico. Evolução 101. Disponível em: https://s.livro.pro/jwj1hd. Acesso em: 17 set. 2024.

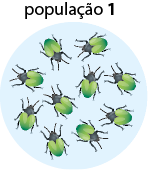

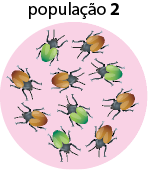

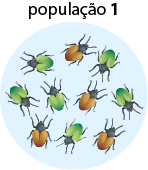

Considere duas populações de besouros da mesma espécie: população 1, de besouros verdes (A); e população 2, de besouros verdes e marrons (B).

Um besouro marrom da população 2 migra para a população 1. Após diversas gerações, na ausência de seleção natural, a população 1 passa a apresentar besouros verdes e besouros marrons.

Especiação

5. Explique, com suas palavras, o conceito biológico de espécie.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é retomar o conceito estudado anteriormente. Espera-se que os estudantes comentem que de acordo com o conceito biológico, espécie é um grupo de organismos semelhantes entre si e capazes de intercruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis.

Como estudamos, a especiação é um processo evolutivo relacionado ao surgimento de novas espécies com base em uma linhagem preexistente. A variabilidade genética é a chave para a evolução e para o processo de especiação. Para que a especiação ocorra, é necessário que os conjuntos gênicos da espécie ancestral e da nova espécie se diferenciem. Ou seja, é preciso interromper o fluxo gênico entre ambas.

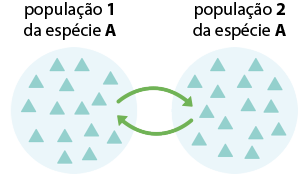

Por isso, a especiação pode ocorrer, por exemplo, pelo isolamento geográfico. Nele, populações de uma espécie são mantidas separadas por uma barreira geográfica, impedindo que os indivíduos de uma população cruzem com os de outra população, bloqueando, dessa maneira, o fluxo de genes entre elas. Com isso, inicia-se o processo de diferenciação, que pode levar à especiação. Confira a seguir.

I.

II.

III.

Representação de diferentes etapas (I a III) do processo de especiação por isolamento geográfico. Na etapa I, as setas indicam o cruzamento entre indivíduos das diferentes populações (1 e 2).

Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 415.

I. Inicialmente, há duas populações (1 e 2) da mesma espécie (A). Os indivíduos de uma população cruzam entre si e com a população vizinha.

II. Com o passar dos anos, forma-se uma barreira geográfica, que interrompe o fluxo gênico entre as populações. Como resultado, elas começam a divergir geneticamente, por ação de fatores evolutivos, como a seleção natural e a deriva genética. No entanto, ainda poderiam se intercruzar, caso a barreira geográfica deixasse de existir.

III. Após muitos anos e diversas gerações, desenvolve-se a incompatibilidade reprodutiva, resultando em duas novas espécies (B e C). Mesmo que parte da barreira geográfica deixe de existir, as espécies poderão colonizar a mesma região, sem, contudo, se intercruzar, isto é, tornam-se isoladas reprodutivamente.

Professor, professora: Ao citar as barreiras geográficas, explique aos estudantes que esse tipo de barreira pode surgir como resultado de diferentes processos naturais, como um terremoto, que pode mudar o curso de um rio, ou o choque de placas tectônicas que pode resultar na formação de montanhas.

Página 293

ATIVIDADES

1. Um estudante deparou-se com a seguinte notícia na televisão: "Há um aumento na quantidade de mortes causadas por bactérias resistentes a antibióticos comuns". Com base nessa notícia, ele elaborou duas hipóteses para explicar o problema. Hipótese A: os antibióticos levaram ao aparecimento de bactérias resistentes e elas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica às gerações seguintes. Hipótese B: as bactérias mais resistentes aos antibióticos foram selecionadas e as menos resistentes não sobreviveram à ação dos antibióticos. As bactérias selecionadas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica (resistência a antibióticos) às gerações seguintes.

a ) Qual das hipóteses citadas (A e B) foi formulada com base nas ideias de Lamarck e que lei defendida por esse cientista está contemplada nela? Explique sua resposta.

b ) Qual das hipóteses foi formulada com base na teoria de Darwin e Wallace e que ideia dessa teoria está presente nessa hipótese?

2. Leia o texto a seguir.

[...]

É certo que seres humanos não resistiriam viver nessa área mais contaminada. Mas se você acha que o entorno de Chernobyl é uma área desprovida de vida, saiba que exuberantes florestas ao redor da antiga usina nuclear floresceram pouco tempo depois do acidente e atraem muitos animais. Sim, toda a vegetação, exceto as plantas mais vulneráveis e expostas, sobreviveram, mesmo nas áreas mais radioativas. [...]

LALIC, Susana de Souza. As plantas e o desastre de Chernobyl: uma prova da adaptação das espécies. Saense, 14 ago. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/6sy94p. Acesso em: 16 out. 2024.

O texto e a imagem exploram evidências científicas que indicam que o fenômeno observado em Chernobyl seja um exemplo de adaptação e seleção natural. Identifique a alternativa que apresenta uma possível explicação para o fenômeno explorado no texto e na imagem.

a ) As plantas mais resistentes persistiram no ambiente, colonizando-o, enquanto as mais frágeis e suscetíveis à radiação foram eliminadas na fase de exposição aguda.

b ) As espécies da vegetação local se tornaram cada vez mais complexas a cada geração, evidenciando uma contínua adaptação determinada pela radiação presente na região.

c ) As plantas mais resistentes foram selecionadas artificialmente de forma a gerar uma nova população com as características desejadas para o reflorestamento local.

d ) A radiação presente no ambiente pressionou as espécies da flora local a produzirem adaptações em seus organismos, permitindo, assim, a colonização da área afetada.

e ) As espécies da flora da região permaneceram fixas e imutáveis mesmo após o contato com a radiação, comprovando que os seres vivos não se alteram ao longo do tempo.

Resposta: Alternativa a.

3. Explique o conceito de fixismo.

Resposta: Fixismo é uma visão que defende que os seres vivos atualmente viventes não se modificaram desde que foram criados, ou seja, são fixos e imutáveis.

4. Em um pedaço de papel, no tempo de um minuto, escreva palavras referentes às teorias evolutivas dos estudiosos apresentados a seguir. Em seguida, troque pedaços de papéis com um colega, comparem suas respostas e conversem sobre cada teoria.

a ) Buffon.

b ) Lamarck.

c ) Darwin e Wallace.

Respostas das questões 1 e 4 nas Orientações para o professor.

5. Explique o conceito de evolução das espécies.

Resposta: As espécies sofrem mudanças ao longo do tempo em razão de alterações nas frequências alélicas e genotípicas em uma população, que, por sua vez, ocorrem com base em fatores evolutivos, como: deriva genética, mutações, cruzamentos preferenciais, fluxo gênico e seleção natural.

6. Que fatores podem contribuir para a variação genética nas populações?

Resposta: Mutação, migração (ao adicionar novos alelos) e recombinação gênica.

7. Qual é a importância da migração para as populações?

Resposta: Por meio da migração, novos alelos podem ser acrescentados à população ou alterar a frequência de alelos já existentes na população.

Página 294

8. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda à questão proposta.

Um processo que sugere ser de formação de uma nova espécie de planta, acontecendo neste momento, é detalhado por pesquisadores da Unicamp em artigo na revista científica Plant Systematics and Evolution. Trata-se da orquídea de praia Epidendrum fulgens (assim denominada por lembrar um pássaro de fogo), abundante no litoral de São Paulo e em ilhas oceânicas como de Alcatrazes, que fica 35 quilômetros mar adentro. [...]

Segundo o docente, a pesquisa foi conduzida por sua aluna de iniciação científica Giovanna Selleghin Veiga, no Laboratório de Ecologia Evolutiva e Genômica de Plantas do Instituto de Biologia (IB). "Já esperávamos que as plantas da ilha fossem geneticamente diferentes; o achado se deu quando tentamos cruzá-las com as do continente. Além da elevada diferenciação, experimentos de biologia reprodutiva revelaram que as plantas da ilha perderam a capacidade de se reproduzir com as do continente, indicando que há o processo de formação de uma nova espécie em andamento."

[...]

SUGIMOTO, Luiz. Uma nova espécie de planta está se formando neste momento. Jornal da Unicamp, 31 maio 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/640kri. Acesso em: 20 set. 2024.

a ) Qual é o processo evolutivo que, provavelmente, está envolvido no estudo citado no trecho de reportagem? Explique esse processo.

Resposta nas Orientações para o professor.

9. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.

Com a evolução não se brinca

[...]

Há dois principais processos que explicam por que uma mutação no vírus pode se tornar comum, com o passar do tempo. Um deles é o acaso. Se uma mutação não altera de modo importante o funcionamento do vírus, ela pode tornar-se comum ou sumir por mero acaso, num processo chamado de deriva genética. Por outro lado, há mutações que se tornam comuns pois trazem alguma vantagem. É o caso da mutação D614G, presente numa linhagem do coronavírus chamada B.1, e que altera um aminoácido da proteína que o vírus usa para entrar em células humanas, tornando-o mais infeccioso. [...]

MEYER, Diogo. Com a evolução não se brinca. Jornal da USP, 22 mar. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/7wgxej. Acesso em: 16 out. 2024.

a ) Explique com suas palavras o que é deriva genética.

Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que a deriva genética ocorre quando eventos ao acaso modificam as frequências alélicas de uma população.

b ) Que processo evolutivo explica a mutação D614G ter se tornado comum na linhagem do coronavírus B.1? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes citem a seleção natural e que comentem que a mutação D614G torna o vírus mais infeccioso e favorece a proliferação do vírus e, por isso, pode ter sido selecionada, tornando-se comum na linhagem de coronavírus B.1.

c ) Durante a pandemia de covid-19, algumas das mutações que tornaram o vírus causador da doença mais infeccioso foram originadas em país com grande quantidade de pessoas infectadas. Explique como a grande quantidade de infectados pode favorecer o aparecimento dessas mutações.

Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que, quanto maior a quantidade de infectados, maior a proliferação do vírus e a frequência de mutações, o que, por sua vez, aumenta as chances do surgimento de uma mutação que torne o vírus mais infeccioso.

d ) Como a vacinação da população em larga escala poderia prevenir o surgimento de linhagens mais infecciosas do vírus?

Resposta: A vacinação da população em larga escala contribui para a diminuição da circulação e da proliferação do vírus, tornando mais improvável o surgimento de uma mutação que torne o vírus mais infeccioso.

10. As mudanças nas frequências de alelos e de genótipos em uma população, inerentes ao processo evolutivo, podem ser associadas a diferentes fatores, como taxa de mutação, recombinação gênica, migração e deriva genética. A respeito desses fatores, foram feitas as afirmações a seguir.

I ) As mutações se referem a modificações que ocorrem nas bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA e que podem resultar em características que interfiram na sobrevivência do ser vivo às condições do ambiente.

II ) A recombinação gênica está relacionada aos eventos ao acaso que geram modificações na frequência de determinados alelos em uma população.

III ) A migração, também chamada de fluxo gênico, se refere ao processo de deslocamento de indivíduos para um novo local, podendo gerar a inserção de novos alelos na população nativa ou a modificação da frequência de alelos existentes nela.

IV ) A deriva genética se refere ao processo de troca de segmentos de DNA entre dois cromossomos homólogos, gerando uma mistura de genes maternos e paternos nos gametas.

Identifique a alternativa que contém as afirmações corretas.

a ) I e II.

b ) I e III.

c ) II e III.

d ) II e IV.

e ) I e IV.

Resposta: Alternativa b.

Página 295

Equívocos sobre evolução

Se dissessem a você que é possível associar a evolução a um progresso constante, tanto de complexidade quanto de melhora no desempenho do organismo, você concordaria com essa afirmação? Muitas pessoas, ao responder a esta questão, cometem um equívoco comum: o de associar evolução a progresso. Há pessoas que acreditam que evolução é a passagem de uma forma de vida inferior ou primitiva para uma forma de vida superior. No entanto, evolução não significa progresso, tampouco é direcionada. Leia o texto a seguir.

Professor, professora: Incentive os estudantes a responder à questão proposta no texto.

[...]

Evolução significa mudança, mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo de gerações. As formas dos organismos, em todos os níveis, desde sequências de DNA até a morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificadas a partir daquelas dos seus ancestrais durante a evolução. Entretanto, nem todos os tipos de mudanças biológicas estão incluídos nessa definição [...]. Alterações ao longo do desenvolvimento durante a vida de um organismo não representam evolução em seu senso estrito, pois a definição refere-se à evolução como uma "mudança entre gerações", de modo a excluir aspectos inerentes ao desenvolvimento. [...]

RIDLEY, Mark. Evolução. Tradução: Henrique Ferreira, Luciane Passaglia e Rivo Fischer. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 28.

A evolução biológica é uma mudança nas características determinadas geneticamente das populações, que ultrapassa o período de vida de um indivíduo. Por isso, é importante ressaltar que a evolução ocorre em populações e não nos genes e indivíduos, logo um organismo sozinho não evolui. Além disso, as mudanças em uma população precisam ser transmitidas de uma geração a outra por meio do material genético.

A evolução também não é previsível, tampouco direcionada a determinada adaptação. Além disso, não acompanha um padrão linear. Confira a seguir.

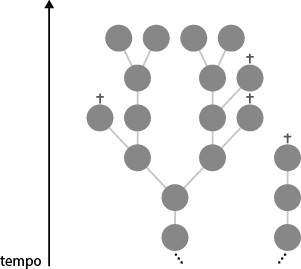

A.

B.

Imagens elaboradas com base em: MEYER, Diogo; EL-HANI, Charbel Niño. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: Unesp, 2005. p. 21.

Professor, professora: A origem de mutações é ao acaso, mas a evolução tem um componente estocástico (deriva genética) e um determinístico (seleção natural).

A. Segundo a teoria de Lamarck, a espécie se modificaria seguindo um padrão linear, da mais simples para a mais complexa.

B. Segundo a teoria de Darwin e Wallace, ao comparar espécies distintas, estima-se que elas divergiram de um ancestral comum há bastante tempo e acumularam diferenças entre si; e essa história de vida pode ser representada por uma árvore da vida.

6. Tendo em mente o conceito de evolução, é correto considerar o ser humano o ápice evolutivo dos seres vivos? Explique sua resposta.

Espera-se que os estudantes respondam que o pensamento de que o ser humano é o ápice evolutivo das espécies é incorreto, tendo em vista que a evolução não é um processo linear, que tende do mais simples para o mais complexo. Além disso, o ramo evolutivo ao qual pertence a espécie humana é apenas mais um entre diversos outros que também evoluíram ao longo do tempo. Sendo assim, todas as formas de vida têm igual importância no ambiente e, portanto, devem ser igualmente respeitadas e cuidadas.

Página 296

Evidências evolutivas

Atualmente, para a Ciência, é aceito e reconhecido que os seres vivos evoluíram e continuam evoluindo. Mas como podemos comprovar que a evolução das espécies realmente aconteceu? As respostas estão em evidências científicas. Vamos conhecer algumas delas a seguir.

Fósseis

Os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado. Podem ser formados por partes duras de organismos, como ossos ou conchas, e vestígios deixados por eles, como pegadas ou moldes. Outra possibilidade são os fósseis de organismos inteiros, como os encontrados em âmbar✚ solidificado.

O estudo dos fósseis nos ajuda a conhecer a história evolutiva do planeta Terra, pois fornece evidências de como eram os seres que viveram no passado, possibilitando identificar possíveis elos com as espécies atuais e revelar as prováveis condições ambientais da época. Porém, esse registro não é completo, pois muitos fósseis não chegaram a ser encontrados. Além disso, nem todos os organismos deixaram restos ou vestígios que possibilitassem seu estudo.

Muitos dos fósseis encontrados são semelhantes às espécies atuais, o que pode evidenciar um parentesco evolutivo.

Anatomia comparada

Ao analisarmos a anatomia dos animais, é possível perceber algumas semelhanças entre eles.

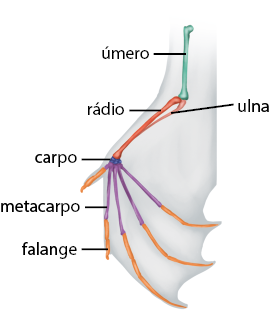

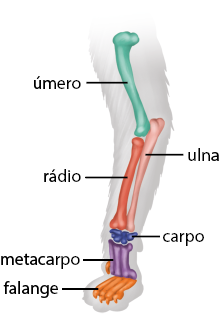

7. Observe as imagens a seguir. O que você pode concluir sobre a estrutura e a funcionalidade delas?

Imagens sem proporção e em cores fantasia.

Professor, professora: Nas imagens dos membros de gato e morcego, enfatize aos estudantes que os ossos representados com as mesmas cores são homólogos.

Imagens elaboradas com base em: HOPSON, Janet L.; WESSELLS, Norman K. Essentials of biology. New York: McGraw-Hill, 1990. p. 9.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a analisar criticamente as imagens. Espera-se que eles reconheçam que essas estruturas apresentam os mesmos tipos de ossos (identificados pelas mesmas cores), com formatos distintos, e desempenham papéis diferentes, sendo um deles para voar, no caso do morcego, e outro para andar/correr, no caso do gato.

Quando comparamos anatomicamente os membros anteriores de mamíferos, como morcego e gato, percebemos que essas estruturas são bastante semelhantes. Nesse caso, diz-se que essas estruturas apresentam semelhança homóloga e os órgãos são homólogos, pois correspondem a estruturas de origem embrionária semelhante, proveniente de um ancestral comum.

Ao analisar essas representações, note que, apesar de externamente distintas, essas estruturas compartilham os mesmos ossos, indicando uma origem comum. Porém, essas estruturas apresentam funções distintas. No morcego, os membros anteriores são adaptados ao voo, e no gato, à caminhada e à corrida. As estruturas homólogas que assumem funções diferentes ao longo do tempo são exemplos de divergências evolutivas e representam evidências evolutivas.

- Âmbar:

- tipo de resina de árvore.↰

Página 297

Por outro lado, as asas de aves, insetos e morcegos, por exemplo, surgiram de maneira independente em grupos distintos de seres vivos. No entanto, são adaptações relacionadas a uma mesma função específica: o voo. Por isso, as asas nesses animas são consideradas uma semelhança análoga. Esse tipo de semelhança é um exemplo de convergência evolutiva, isto é, uma característica semelhante que evoluiu independentemente em duas espécies, mas que não estava presente no ancestral comum a elas. Dessa maneira, elas não evidenciam parentesco evolutivo.

Órgãos vestigiais

Alguns seres vivos apresentam órgãos vestigiais. Esses órgãos se assemelham a estruturas funcionais em determinados organismos, mas não realizam nenhuma função.

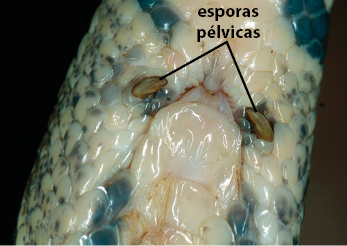

Se analisarmos o esqueleto de uma serpente, por exemplo, é possível identificar ossos similares aos da bacia de outros animais, os quais estão relacionados a membros. Embora as serpentes atuais utilizem a musculatura do corpo para se locomoverem por rastejamento, análises fossilíferas comprovam que os ancestrais desses répteis tinham membros desenvolvidos, semelhantes aos dos lagartos.

Em algumas serpentes atuais, como as do gênero Python, é possível identificar externamente as esporas pélvicas. Essas estruturas são uma capa córnea sobre o fêmur vestigial, indicação de que seus ancestrais tinham membros.

Imagens desta página sem proporção.

Embriologia comparada

A análise comparada de embriões de diferentes grupos de seres vivos possibilita identificar algumas semelhanças no desenvolvimento embrionário, sendo, portanto, uma evidência evolutiva. Confira as imagens a seguir.

Ao compararmos os embriões dos três mamíferos apresentados nas imagens, é possível identificar semelhanças e diferenças entre eles, o que direciona para a existência de um ancestral comum.

Semelhanças moleculares

Todos os seres vivos são formados por células, que apresentam, como material genético, o DNA. Os genes são trechos do DNA transcritos em RNA e podem dar origem a proteínas. Dessa maneira, o DNA, o RNA e as proteínas são moléculas que podem ser comparadas e utilizadas para estabelecer o quanto uma espécie é próxima da outra. Por exemplo, quanto maior a semelhança entre as sequências de DNA das espécies, mais próximas evolutivamente elas são.

Professor, professora: Para auxiliar na compreensão do conceito de semelhança molecular, cite o seguinte exemplo aos estudantes: considere uma comparação de sequências de material genético, usando genes diferentes entre as espécies A, B e C. Se compararmos o gene I, A e B têm sequências mais semelhantes do que quando comparados com C. Quando comparamos um outro gene II, vamos encontrar a mesma relação de A mais próximo de B, indicando origem comum.

Página 298

Genética de populações

Existe uma área da Biologia evolutiva que estuda a Genética de populações e busca analisar as frequências de genes e seus alelos em determinada população e sua distribuição no espaço. Esse estudo visa compreender, por exemplo, como algumas características estão distribuídas na população e quais fatores influenciam sua ocorrência, além de fazer previsões sobre a história das populações.

A Genética de populações pode ser usada em diversas situações, por exemplo, para descobrir por que uma doença como a anemia falciforme é mais prevalente na população africana do que nas demais. Essa Ciência também pode ajudar a entender as frequências alélicas de determinadas populações de animais ameaçados de extinção, o que poderia ser útil na elaboração de estratégias de conservação.

Para chegar a essas conclusões, esse estudo se baseia na frequência alélica e na frequência genotípica. A fim de facilitar a compreensão do conteúdo, considere como exemplo uma população com 8 indivíduos, com um gene que pode apresentar 2 alelos: A maiúsculo e a minúsculo; e 3 genótipos: A A, A maiúsculo a minúsculo e a minúsculo a minúsculo. Para entender como as características se distribuem na população, é necessário quantificar a variação genética existente. Acompanhe a seguir como isso é realizado.

Frequência genotípica

Para obter a frequência dos genótipos ou frequência genotípica na população do exemplo, devemos identificar a razão entre a quantidade de indivíduos de cada genótipo e o total da população.

- Frequência de A maiúsculo A maiúsculo é igual a 3 oitavos é igual a 0 vírgula 375

- Frequência de a minúsculo a minúsculo é igual a 2 oitavos é igual a 0 vírgula 25

- Frequência de A maiúsculo a minúsculo é igual a 3 oitavos é igual a 0 vírgula 375

Em seguida, é preciso simbolizar as frequências genotípicas de maneira algébrica. Para isso, foram convencionadas as letras P, Q e R para representar a proporção de cada genótipo.

| Genótipo | Frequência |

|---|---|

|

A A |

P |

|

A maiúsculo a minúsculo |

Q |

|

a minúsculo a minúsculo |

R |

Finalmente, deve-se converter as proporções em porcentagens e o total deve ser de 1 ou 100%.

| Representação algébrica | Proporção numérica | Porcentagem |

|---|---|---|

|

P |

0,375 |

37,5% |

|

Q |

0,375 |

37,5% |

|

R |

0,25 |

25% |

|

Total |

1 |

100% |

Professor, professora: O valor total igual a 1 na proporção numérica se deve ao fato de as frequências corresponderem a proporções em uma unidade, de modo semelhante a que as porcentagens são proporções em 100.

Frequência alélica

Para obter a frequência alélica, é feita a contagem das frequências de cada alelo do gene na população estudada. No exemplo, como cada genótipo tem 2 alelos, há um total de 16 alelos no lócus estudado na população de 8 indivíduos. Obtém-se, portanto, a razão entre as quantidades.

- Frequência de A maiúsculo é igual a 9 16 avos é igual a 0 vírgula 5625

- Frequência de a minúsculo é igual a 7 16 avos é igual a 0 vírgula 4375

Em seguida, devem-se converter os valores da frequência alélica em representações algébricas, em que p será a frequência de A maiúsculo e q, a frequência de a minúsculo.

- p é igual a 0 vírgula 5625

- q é igual a 0 vírgula 4375

Como p é a frequência do alelo A maiúsculo e q é a frequência do alelo a minúsculo, tem-se que:

p mais q é igual a 1

É possível calcular as frequências alélicas com base nas frequências genotípicas obtidas anteriormente.

- p é igual a P mais 1 meio Q é igual a 0 vírgula 375 mais 1 meio vezes 0 vírgula 375 portanto p é igual a 0 vírgula 5625

- q é igual a R mais 1 meio é igual a 0 vírgula 25 mais 1 meio vezes 0 vírgula 375 portanto q é igual a 0 vírgula 4375

Página 299

Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Com base na frequência alélica de uma geração, é possível estimar a frequência genotípica da geração seguinte. Essa estimativa pode ser obtida se a população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para auxiliar na compreensão desse tema, acompanhe o exemplo a seguir.

Considere uma população com reprodução sexuada, em que os alelos se segregam durante a meiose. Um cruzamento entre indivíduos com característica intermediária (heterozigoto) resulta em uma população formada por indivíduos intermediários e organismos com características extremas, que são os homozigotos. Se na população a reprodução é aleatória em relação ao lócus A maiúsculo, considere que a frequência desse alelo é 0,6 tanto nos gametas masculinos como nos femininos. A probabilidade de um espermatozoide ou de um ovócito aleatório ter o lócus A maiúsculo é de:

0 vírgula 6 vezes 0 vírgula 6 é igual a 0 vírgula 36 é igual a 36 por cento

Assim, a frequência alélica da prole seria de 36% de A maiúsculo barra A maiúsculo. Logo, a prole a minúsculo barra a minúsculo será de:

0 vírgula 4 vezes 0 vírgula 4 é igual a 0 vírgula 16 é igual a 16 por cento

A probabilidade de um gameta masculino A maiúsculo e um gameta feminino a minúsculo se combinarem, formando um heterozigoto A maiúsculo a minúsculo é de:

0 vírgula 6 vezes 0 vírgula 4 é igual a 0 vírgula 24

0 vírgula 4 vezes 0 vírgula 6 é igual a 0 vírgula 24

0 vírgula 24 mais 0 vírgula 24 é igual a 0 vírgula 48 ou 48%

A probabilidade de um gameta masculino a minúsculo e um feminino A maiúsculo se combinarem é a mesma. Por isso, a variação é mantida em uma população e as proporções de homozigoto e heterozigotos em uma população se mantêm em gerações sucessivas. Isso forma uma distribuição de equilíbrio, que pode ser calculada por:

| Genótipo | Frequência |

|---|---|

|

A A |

p elevado ao quadrado |

|

A maiúsculo a minúsculo |

2 p q |

|

A maiúsculo a minúsculo |

q elevado ao quadrado |

Logo, p elevado ao quadrado mais 2 p q mais q elevado ao quadrado é igual a 1 é a fórmula do equilíbrio de Hardy-Weinberg.

Agora, você pode estar se perguntando: Por que o "2" em 2 p q? A resposta está na probabilidade. Considere a probabilidade de, em dois lançamentos de uma moeda, ocorrerem duas caras, que é de abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado e o mesmo de obter duas coroas. A chance de sair uma cara e uma coroa é de 2 vezes abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado, pois pode sair uma cara e depois uma coroa, ou pode sair uma coroa e depois uma cara.

Se fizermos uma analogia, o alelo A maiúsculo é cara e o alelo a minúsculo é coroa. Duas caras são A A; duas coroas, a minúsculo a minúsculo; uma cara e uma coroa, A maiúsculo a minúsculo; uma coroa e uma cara a minúsculo A maiúsculo. A probabilidade de obter duas caras é 1 meio; assim, p é igual a 1 meio. Já a chance de ocorrer uma cara e uma coroa é de 2 p q, ou 2 vezes abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado. Como há duas maneiras de obter uma cara e uma coroa, multiplica-se por "2". E, da mesma maneira, há duas possibilidades de surgir A maiúsculo a minúsculo, pois o gene A maiúsculo pode vir do pai e o a minúsculo da mãe, ou o gene a minúsculo pode vir do pai e o A maiúsculo da mãe, resultando em um descendente A maiúsculo a minúsculo em ambos os casos.

O teorema de Hardy-Weinberg foi formulado no início do século XX e mostrou como os padrões estudados na herança mendeliana podem manter as variações genéticas. Esse teorema depende de alguns princípios básicos. Leia-os a seguir.

- A população analisada deve ser grande.

- Os cruzamentos devem ser aleatórios.

- A seleção natural não pode atuar na população.

- Não devem ocorrer migrações.

Página 300

Analisando os princípios básicos do teorema de Hardy-Weinberg, é evidente que é difícil aplicar esse teorema a populações naturais, pois isso depende da ausência de seleção natural e de cruzamentos aleatórios, eventos raramente observados naturalmente.

Geneticistas populacionais, entretanto, utilizam esse teorema para comparar proporções genotípicas em determinadas populações e, caso encontrem desvios dos valores esperados, analisam o que pode estar interferindo na amostra para que isso ocorra. Assim, o resultado pode ser um indicativo de que é necessário estudar a população em questão.

Conforme já estudado, a análise da proporção genotípica de uma população segue diversas etapas, as quais são simplificadas quando se aplica o teorema de Hardy-Weinberg. Para que as proporções genotípicas da geração seguinte possam ser encontradas, é preciso conhecer as frequências genotípicas dos adultos da população analisada e aplicar o teorema. Isso é possível porque, de maneira geral, as frequências gênicas não mudam entre os adultos de uma geração e os recém-nascidos da geração seguinte.

ATIVIDADES RESOLVIDAS

R1. Na espécie humana, além do sistema ABO, existem diversos tipos sanguíneos, como o sistema M N, considerado um exemplo de codominância. Confira a seguir.

| Fenótipo | Genótipo |

|---|---|

|

M |

M M |

|

M N |

M N |

|

N |

N N |

Considere uma amostra de 6.129 pessoas. Em americanos descendentes de europeus, a frequência do gene M é 0,54.

a ) Se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, calcule a frequência de homozigotos e heterozigotos nessa população.

Resolução

Se p é igual a 0 vírgula 54, então a frequência de q é:

p mais q é igual a 1 implica em 0 vírgula 54 mais q é igual a 1 portanto q é igual a 0 vírgula 46

Calculando a frequência de M M, M N e N N nessa população, temos que:

- a frequência de homozigotos M M é: p elevado ao quadrado é igual a abre parênteses 0 vírgula 54 fecha parênteses elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 2916

- a frequência de heterozigotos M N é: 2 p q abre parênteses M N fecha parênteses é igual a 2 vezes 0 vírgula 54 vezes 0 vírgula 46 é igual a 0 vírgula 4968

- a frequência de homozigotos N N é: q elevado ao quadrado é igual a abre parênteses 0 vírgula 46 fecha parênteses elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 2116

b ) Quantas pessoas são M M, M N e N N nessa população?

Resolução

- Se a frequência genotípica de M M é 0,2916, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é

29,16%. Logo:

6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 29 vírgula 16 por cento, fim de fração portanto x é igual a 1.787

Assim, há 1.787 pessoas com genótipo M M e fenótipo M. - Se a frequência genotípica de M N é 0,4968, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é

49,68%. Logo:

6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 49 vírgula 68 por cento, fim de fração portanto x é igual a 304

Assim, há 3.045 pessoas com genótipo M N e fenótipo M N. - Se a frequência genotípica de N N é 0,2116, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é

21,16%. Logo:

6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 21 vírgula 16 por cento, fim de fração portanto x é igual a 1.297

Nessa população, 1.297 pessoas apresentam genótipo N N e fenótipo N.

Página 301

ATIVIDADES

1. Quais são as evidências evolutivas utilizadas pela Ciência para comprovar que as espécies evoluem? Escolha uma delas e explique sua importância para essa área de estudos.

2. O que são órgãos homólogos? Qual é a relação dessas estruturas com o conceito de divergências evolutivas?

3. Quais são os pré-requisitos para uma população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg?

Resposta: Para estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, uma população deve ser grande, ter cruzamentos aleatórios, não estar sob a ação da seleção natural e não devem ocorrer migrações.

4. Considere que, em uma população com 400 indivíduos, a frequência do gene alelo A é igual a 0,9.

a ) Qual é a frequência do genótipo heterozigoto nessa população?

b ) Quantos indivíduos têm o genótipo heterozigoto, considerando que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg?

5. A doença falciforme se caracteriza pela formação de hemácias com forma de foice. Ela é determinada por um par de alelos homozigoto recessivo, de cromossomos não sexuais. Sobre essa doença, leia o trecho a seguir e responda às questões propostas.

[...]

A Doença Falciforme (DF) é uma doença genética e hereditária caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina (HbA), fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S (HbS), que é de herança recessiva.

[...]

BRASIL. Ministério da Saúde. Doença falciforme. Gov.br. Disponível em: https://s.livro.pro/zxrvfg. Acesso em: 19 set. 2024.

a ) Como ocorrem as mutações?

b ) Qual é a contribuição das mutações para a evolução dos seres vivos?

c ) Considere uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg com 12.000 indivíduos.

A frequência do alelo recessivo para a anemia falciforme é 30%. Copie o quadro a seguir no caderno e substitua os símbolos e as letras X e Y pelos valores corretos.

| Frequência alélica (%) | Frequência genotípica | Quantidade de indivíduos |

|---|---|---|

|

f abre parênteses A maiúsculo fecha parênteses: |

f abre parênteses A maiúsculo A maiúsculo fecha parênteses: 0,49 |

X |

|

f abre parênteses a minúsculo fecha parênteses: 30% |

f abre parênteses A maiúsculo a minúsculo fecha parênteses: |

Y |

|

f abre parênteses a minúsculo a minúsculo fecha parênteses: |

1.080 |

6. Em determinada espécie de planta, a cor branca ocorre por causa do alelo recessivo b minúsculo, e a cor vermelha, pelo alelo B maiúsculo. Suponha que, da fertilização cruzada dessa planta, originam-se 800 indivíduos. Destes, 160 com flores brancas e o restante com flores vermelhas, sendo metade homozigota e metade heterozigota. Qual é a frequência esperada dos alelos B e b, se considerarmos que essa população se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg?

7. A polidactilia é uma característica autossômica dominante, responsável pelo desenvolvimento de dedos a mais nas mãos e nos pés dos indivíduos portadores do gene autossômico dominante A maiúsculo. Supondo que a frequência do alelo A, em uma população com 6.000 indivíduos em equilíbrio de Hardy-Weinberg, é de 0,6, responda às questões a seguir.

a ) Qual é a frequência esperada do alelo recessivo a minúsculo?

b ) Qual é a quantidade de indivíduos com polidactilia e sem polidactilia nessa população?

Respostas das questões 1, 2, 4, 5, 6 e 7 nas Orientações para o professor.

8. Analise as afirmativas a seguir e identifique a alternativa correta.

a ) Órgãos homólogos evoluem de modo independente em grupos distintos de seres vivos, sem uma origem em um ancestral comum.

b ) As asas de uma borboleta, de um gavião e de um morcego são adaptadas ao voo e evoluíram de modo independente em cada uma dessas espécies. Por isso, podem ser consideradas um exemplo de divergência evolutiva.

c ) O estudo de caracteres homólogos entre as espécies pode auxiliar no estabelecimento das relações filogenéticas e composição da filogenia das espécies.

d ) As nadadeiras de um tubarão e as de uma baleia apresentam semelhança homóloga.

Resposta: Alternativa c.

Página 302

CAPÍTULO17

O surgimento do Homo sapiens

História geológica da Terra

Imagine que você é um cientista e precisa responder à seguinte questão: "Se distribuirmos o tempo geológico (4,6 bilhões de anos) em um calendário atual, em que dia e mês do ano teria surgido a espécie humana moderna (Homo sapiens)?"

1. Qual é sua resposta à questão proposta?

Resposta: Espera-se que os estudantes citem que a espécie humana teria surgido no dia 31 de dezembro.

2. O que você pode concluir ao comparar o tempo geológico e o período provável em que o ser humano surgiu?

Resposta: Espera-se que os estudantes concluam que o surgimento do ser humano é um evento relativamente recente quando comparado ao tempo geológico.

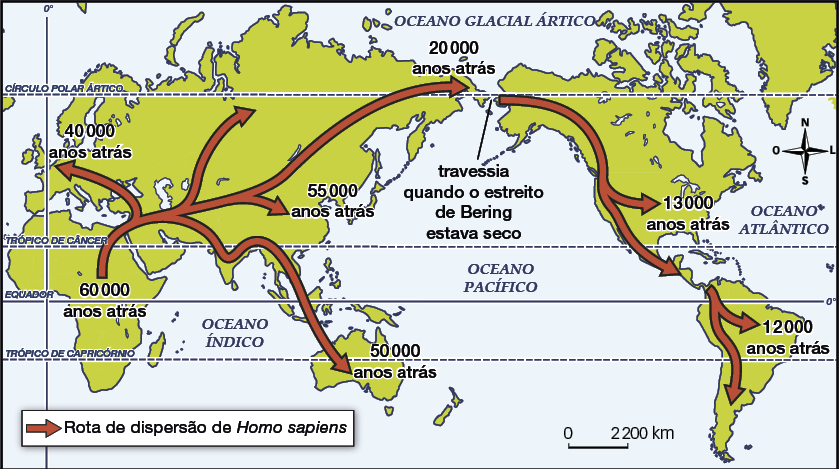

Estudamos anteriormente algumas evidências do processo de evolução dos seres vivos. Compreendemos, por exemplo, que a análise de fósseis e de características das rochas nas quais eles são encontrados pode indicar o período geológico e as condições em que esses seres viviam na Terra, além de compreender como eram no passado e sua influência nas formas de vida existentes atualmente.

Ao responder à questão proposta inicialmente, é possível concluir que o surgimento do ser humano moderno (H. sapiens) na Terra é um evento relativamente recente na história do planeta. É esse assunto que vamos estudar nas próximas páginas.

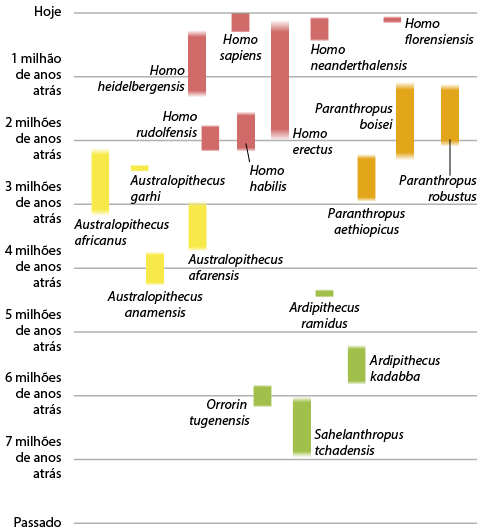

Estudando a filogenia do ser humano

3. Em sua opinião, qual dos animais é mais próximo evolutivamente do ser humano: o cachorro ou o chimpanzé? Justifique sua resposta.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que o ser humano e o chimpanzé são mais próximos evolutivamente. Eles podem argumentar que morfologicamente esses dois animais apresentam mais semelhanças do que as observadas quando comparamos o ser humano e o cachorro.

De acordo com a classificação biológica, tanto o cachorro como o ser humano e o chimpanzé são mamíferos. No entanto, o primeiro faz parte da ordem dos carnívoros, enquanto os dois últimos compõem a ordem dos primatas, compartilhando, assim, mais características em comum, tendo em vista que o ancestral comum entre eles é mais recente do que o ancestral do ser humano e do cachorro.

Para compreender a história evolutiva do ser humano e sua relação com outros seres vivos, como os outros primatas, é preciso entender também sua posição evolutiva em relação às demais espécies existentes atualmente, bem como conhecer as mudanças pelas quais espécies ancestrais passaram até o surgimento do H. sapiens, com as características atuais. Essa compreensão é possível por meio da análise das relações evolutivas do H. sapiens com as demais espécies.

A maioria dos primatas apresenta as seguintes características: sentido da visão bem desenvolvido e, geralmente, olhos voltados para a frente; hábitos arbóreos; mãos e pés preênseis, ou seja, capazes de segurar; cinco dígitos e polegar opositor; garras modificadas em unhas; ossos dos membros (rádio e ulna e tíbia e fíbula) separados e que se movimentam por meio de articulações; osso da clavícula; ninhada pequena de, geralmente, um filhote.

Sabe-se que os ancestrais humanos eram arborícolas e tinham as características citadas anteriormente, muitas das quais foram precursoras das particularidades apresentadas pelos seres humanos.

Bugio-preto (A. caraya): pode atingir aproximadamente 50 centímetros de comprimento.

Professor, professora: Ao abordar a imagem do bugio-preto, incentive os estudantes a identificar no animal algumas das características inerentes à maioria dos primatas: hábito arbóreo, olhos voltados para a frente, mãos e pés preênseis, cinco dígitos com polegar opositor e unhas e membros articulados.

Página 303

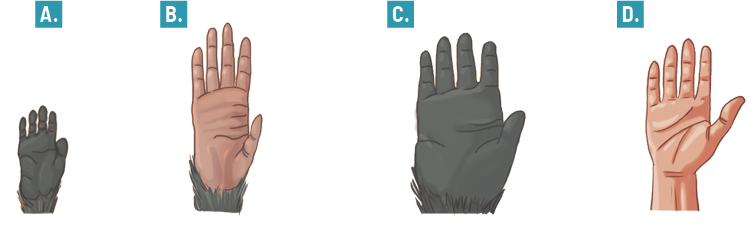

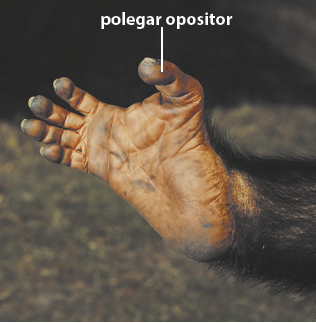

Analise as imagens a seguir.

Imagens sem proporção e em cores fantasia.

Imagens elaboradas com base em: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Evolução humana e aspectos socioculturais. Disponível em: https://s.livro.pro/7ke9sr. Acesso em: 17 set. 2024.

4. Qual é a importância da oposição do polegar das mãos?

Resposta: O polegar da mão em oposição possibilita uma pegada de precisão, facilitando a manipulação de objetos. O polegar e os outros dedos são utilizados como se fossem pinças.

A característica de polegar opositor das mãos é comum a diversos primatas, inclusive aos seres humanos. No entanto, os polegares opositores dos pés não ocorrem em todos os primatas. Aliás, essa ausência é uma característica que distingue os seres humanos dos demais primatas.

A perda do polegar opositor do pé ao longo da evolução está diretamente relacionada ao modo de locomoção desenvolvido pelos seres humanos, que estudaremos ainda neste capítulo.

Como você pôde perceber até o momento, o ser humano é evolutivamente mais próximo de alguns seres vivos do que de outros. Ao longo do tempo, foram propostas diversas classificações taxonômicas, visando identificar as possíveis relações entre os diferentes grupos de primatas. Atualmente, considera-se mais adequada a classificação que se baseia em informações genéticas.

Com base nessa classificação taxonômica, a ordem dos primatas pode ser dividida em subordens, como a dos prossímios e a dos antropoides. Os prossímios são primatas menores, com focinho longo e cérebro pequeno quando comparado ao dos antropoides. Têm uma dieta generalista e são encontrados na África, na Ásia e na ilha de Madagascar. Confira os exemplos a seguir.

Lêmure-de-cauda-anelada (L. catta): pode atingir aproximadamente 46 centímetros de comprimento.

Lóris-pigmeu (N. pygmaeus): pode atingir aproximadamente 25 centímetros de comprimento.

Társio (T. bancanus): pode atingir aproximadamente 13 centímetros de comprimento.

Professor, professora: Ao citar a classificação taxonômica dos primatas, comente com os estudantes que subordem é uma categoria taxonômica intermediária, entre ordem e família. Comente também que a dieta generalista é aquela que inclui diversidade de itens alimentares, em oposição à dieta especialista, que é mais restritiva.

Página 304

Os antropoides, por sua vez, têm cérebro relativamente grande, quando comparados aos prossímios, e face pequena. Eles são divididos em antropoides (ou macacos) do Novo Mundo (infraordem Platyrrhini) e antropoides (ou macacos) do Velho Mundo (infraordem Catarrhini), nos quais estão inclusos os hominíneos, como o ser humano.

Todos os Platyrrhini são arborícolas, encontrados nas Américas, e a maioria tem cauda longa e preênsil, utilizada para se prenderem aos galhos. Confira os exemplos a seguir.

Mico-leão-dourado (L. rosalia): pode atingir aproximadamente 37 centímetros de comprimento.

Macaco-da-noite (A. trivirgatus): pode atingir aproximadamente 47 centímetros de comprimento.

Bugio (A. seniculus): pode atingir aproximadamente 72 centímetros de comprimento.

Quanto aos Catarrhini, nem todos são arborícolas, havendo também, entre eles, espécies terrestres. Os primatas dessa infraordem apresentam as narinas próximas, voltadas para a frente e para baixo, e a maioria é de grande porte, podendo ser encontrados na África e na Ásia. Confira os exemplos a seguir.

Babuíno-anúbis (P. anubis): pode atingir aproximadamente 76 centímetros de comprimento.

Gibão (H. lar): pode atingir aproximadamente 58 centímetros de comprimento.

Bonobo (P. paniscus): pode atingir aproximadamente 1 vírgula 2 metro de comprimento.

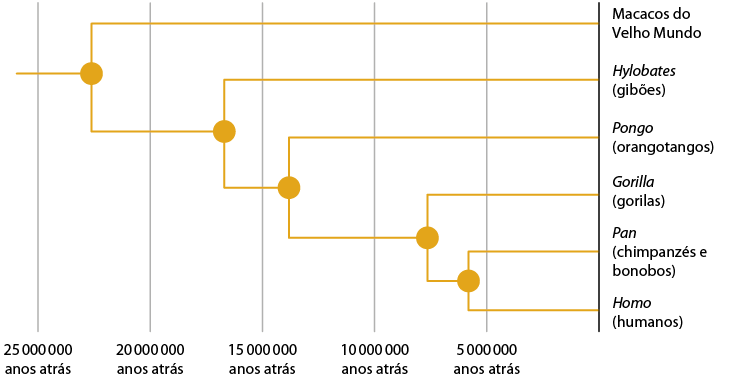

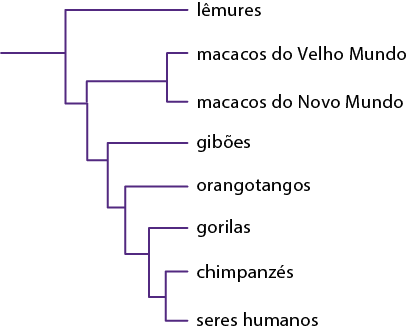

Por meio de análises filogenéticas, é possível, por exemplo, identificar as espécies com as quais o ser humano tem parentesco evolutivo mais recente. Os dados morfológicos e moleculares também podem ser usados para construir representações gráficas chamadas de árvores filogenéticas.

Ao analisar a árvore filogenética dos primatas, apresentada a seguir, é possível perceber que os seres humanos compartilham um ancestral mais recente com chimpanzés do que com gorilas, orangotangos e gibões. Assim, há evidências de que esse ancestral comum deu origem a dois grupos distintos − o dos seres humanos e o dos bonobos e chimpanzés.

Página 305

Analise a seguir a árvore filogenética dos primatas.

Imagem elaborada com base em: AYALA, Francisco J.; CELA-CONDE, Camilo J. Processes in human evolution: the journey from early hominins to Neanderthals and modern humans. New York: Oxford University Press, 2017. p. 82.

O ser humano faz parte da família Hominidae, que também inclui grandes símios. Essa família pode ser subdividida em subfamílias: Ponginae, que inclui os orangotangos; Gorillinae, que inclui os gorilas; e Homininae, que inclui seres humanos e chimpanzés. Confira a seguir.

| Família | Subfamília | Tribo | Subtribo | Espécies viventes |

|---|---|---|---|---|

|

Hominidae |

Ponginae |

Pongini |

Pongina |

Orangotangos |

|

Gorillinae |

Gorillini |

Gorillina |

Gorilas |

|

|

Homininae |

Panini |

Panina |

Chimpanzés e bonobos |

|

|

Hominini (hominíneos) |

Ardipithecina (ardipitecos) Australopithecina (australopitecos) Paranthropitecina (parantrópos) Hominina (homo) |

Seres humanos |

Fonte de pesquisa: AYALA, Francisco J.; CELA-CONDE, Camilo J. Processes in human evolution: the journey from early hominins to Neanderthals and modern humans. New York: Oxford University Press, 2017. p. 53.

Há evidências de que chimpanzés e bonobos são mais próximos dos seres humanos do que dos outros antropoides do Velho Mundo viventes na atualidade. Por isso, um ancestral teria originado os seres humanos, os chimpanzés e os gorilas. Ainda não se sabe exatamente qual seria esse ancestral. Porém, análises indicam que os driopitecíneos, um grupo de primatas extintos do gênero Dryopithecus e que viveu antes de seres humanos, chimpanzés e gorilas, poderiam incluir o ancestral comum a esses hominídeos em razão de suas características.

Estima-se que a semelhança genética entre seres humanos e chimpanzés seja de, aproximadamente, 99%. Assim, chimpanzés compartilham características e uma história evolutiva mais próxima ao ser humano do que se supunha no passado.

De acordo com as evidências evolutivas, podemos afirmar, então, que seres humanos e chimpanzés compartilharam um ancestral comum, que se diversificou ao longo do tempo, dando origem às duas linhagens. Dessa maneira, o correto é dizer que seres humanos e chimpanzés compartilham um ancestral comum exclusivo, e não que o ser humano evoluiu dos chimpanzés, considerados mais próximos evolutivamente da espécie humana.

A etóloga inglesa Valerie Jane Morris-Goodall (1934 -) é considerada a cientista que mudou a maneira de o ser humano ver outros primatas, como os chimpanzés, e de se enxergar em relação a eles. Entre seus diversos estudos, ela comprovou que os chimpanzés são capazes de fabricar e utilizar ferramentas, comportamento até então considerado exclusivamente humano.

Página 306

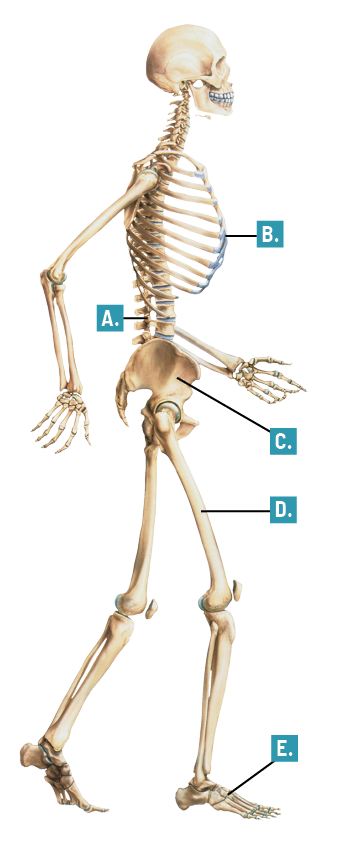

O andar bípede é uma das principais características humanas. Ao andar sobre as pernas, as mãos ficaram livres e se tornaram úteis para coletar e carregar alimentos, cuidar da prole, além de demandar menor gasto energético. A postura bípede permitia, ainda, uma melhor visualização de possíveis predadores, o que poderia ser útil na defesa individual e do grupo.

Há evidências de que a postura ereta foi essencial no ambiente cada vez mais árido, tendo em vista que nessa postura a área de exposição à radiação solar é menor quando comparada com um ser vivo quadrúpede, que também está mais próximo ao solo. Como resultado, o andar bípede auxiliou a reduzir a perda de água para o ambiente. Evidências também indicam que o andar bípede possibilitou percorrer grandes distâncias.

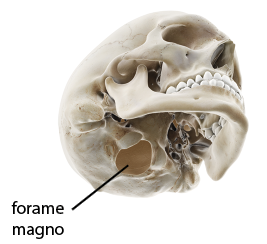

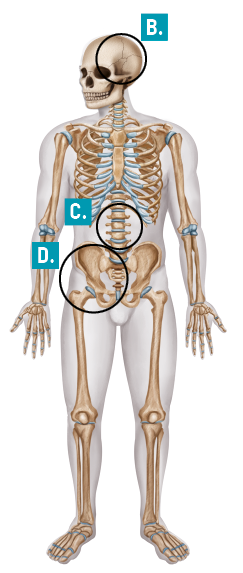

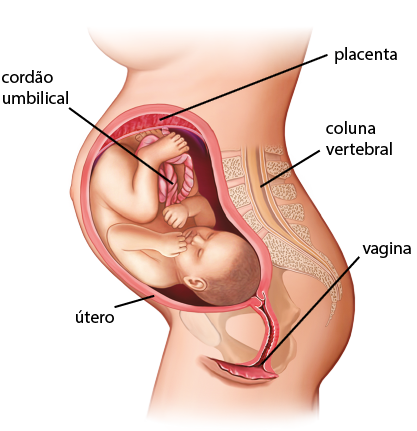

O esqueleto humano apresenta diversas características relacionadas ao andar bípede. Confira a seguir.

Imagens sem proporção e em cores fantasia.