Página 12

UNIDADE 1

A CIÊNCIA DO UNIVERSO

O Universo, formado por diversos elementos fascinantes, sempre despertou curiosidade e muitas reflexões na humanidade. Do que ele é feito? Como surgiu e evoluiu? Como as estruturas do Universo se organizam? O que originou a vida? Algumas respostas para esses questionamentos foram construídas e modificadas ao longo do tempo à medida que a sociedade foi se desenvolvendo e a Ciência evoluindo.

O avanço da Ciência, com auxílio de inovações tecnológicas, permitiu o desenvolvimento de instrumentos que podem ser colocados fora da atmosfera terrestre e são capazes de capturar imagens detalhadas de estruturas do Universo. Naturalmente, à medida que algumas questões são solucionadas, outras perguntas surgem, impulsionando e incentivando ainda mais os cientistas e estudiosos na busca de novas explicações.

Nesta unidade, serão apresentadas uma breve evolução dos conceitos que levaram à formação da Ciência atual, a teoria do Big Bang e algumas leis relacionadas ao movimento dos objetos e dos planetas.

a ) Em sua opinião, como a Ciência influencia a sociedade e como a sociedade influencia a Ciência?

b ) Qual é a sua opinião sobre o surgimento do Universo?

c ) Como você acha que o Sistema Solar se formou? Converse com seus colegas sobre o assunto.

d ) Essa fotografia foi registrada por um telescópio espacial que orbita o Sol. Por que esse telescópio não se perde no espaço?

Respostas nas Orientações para o professor.

Nesta unidade, vamos estudar...

- evolução dos conceitos da Física;

- origem e evolução do Universo;

- evolução estelar;

- formação dos sistemas planetários;

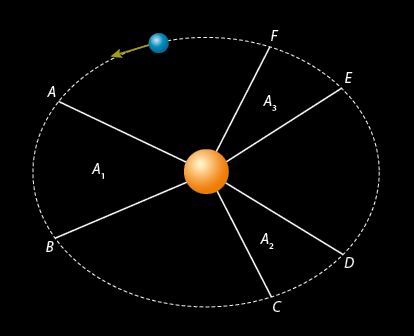

- leis de Kepler;

- leis de Newton;

- gravitação universal;

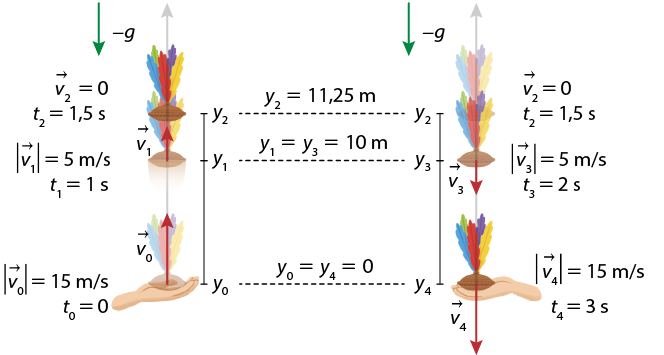

- queda livre e lançamento de projéteis.

Página 13

Página 14

CAPÍTULO1

História da Ciência

Evolução dos conceitos da Física

Indícios históricos mostram que os povos observavam o céu e os astros para auxiliar em atividades do cotidiano como o plantio e a colheita de alimentos.

Diversos povos observaram e registraram os fenômenos dos eclipses. Os Tupi-Guarani, por exemplo, acreditam que a Onça Celeste persegue os irmãos Sol e Lua e, por isso, fazem barulho nas ocasiões dos eclipses solares e lunares, para espantar a Onça, impedindo-a de devorar esses e outros astros e deixar a Terra na escuridão. Já alguns filósofos chineses explicavam os eclipses pelo crescimento ou diminuição das "forças" Yin (escuridão) e Yang (luz), apesar de alguns registros mostrarem que os chineses já associavam os eclipses aos movimentos do Sol, da Terra e da Lua.

Atualmente, sabemos que o eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, e o eclipse lunar umbral quando a Lua passa pelo cone de sombra projetado pelo planeta.

Na Grécia antiga, por exemplo, os filósofos estudavam vários elementos ao seu redor e buscavam explicações para os fenômenos naturais. Assim, o conhecimento englobava diversas áreas. Atualmente a área do conhecimento que estuda e descreve os fenômenos naturais que ocorrem no Universo, tanto bióticos quanto abióticos, é denominada Ciências da Natureza. Essa área engloba várias áreas de estudo, entre elas a Química (do latim chimia = mistura), a Física (do grego physis = natureza) e a Biologia (do grego bios = vida e logia = estudo).

1. Qual é a importância de conhecer as origens e a construção do conhecimento científico?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre a história da humanidade, incluindo a história da Ciência, para que possam compreender como determinado conceito é construído, ou modificado, chegando a sua definição nos dias atuais.

Para chegarmos ao conhecimento científico atual, o pensamento e as explicações passaram por diversas modificações. Na Pré-História, período que se estende até por volta de 3500 a.C., os conhecimentos e as técnicas eram desenvolvidos de acordo com a necessidade de sobrevivência da época. Por exemplo, os povos indígenas brasileiros explicavam o fogo normalmente observado em terrenos pantanosos e cemitérios, por meio da lenda do boitatá (ou "serpente de fogo", do tupi-guarani). Segundo essa lenda, o boitatá protege as matas das pessoas que provocam queimadas.

A explicação científica para tal fenômeno é que a decomposição da matéria orgânica presente nos pântanos e cemitérios libera gases. Estes, na presença do gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses do ar, entram em combustão espontânea, produzindo o chamado fogo-fátuo.

Percebemos, assim, que as explicações mitológica e científica para um mesmo fenômeno natural dependem do contexto em que o observador se encontra.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Página 15

A transição para o pensamento racional começou na Antiguidade (3500 a.C.-476 d.C.), quando diversas civilizações desenvolveram um padrão de pensamento um pouco mais distante da lógica mística✚, mas que ainda assim era marcado pela mitologia✚, ou seja, pensamentos racional e místico eram utilizados em conjunto.

Entre as civilizações da Antiguidade, a sociedade egípcia foi uma das mais surpreendentes em termos de conhecimento científico. De acordo com o físico, químico e historiador Cheikh Anta Diop (1923-1986), os povos do Egito, ou Kemet (terra negra ou terra de homens negros), já produziam conhecimento nas áreas da Medicina, Ciência, Filosofia e História muito antes dos filósofos gregos.

Esses conhecimentos eram transmitidos em instituições chamadas Per Ankh (Casas da Vida), que funcionavam de modo semelhante a uma universidade, com arquivo, biblioteca e oficina de cópia de papiros.

Alguns saberes do Egito antigo foram organizados para facilitar o dia a dia, como a padronização de pesos e medidas, a escrita por meio de hieróglifos e o domínio da Matemática. Esses conhecimentos permitiram, por exemplo, a construção de grandes monumentos, como as pirâmides, existentes até hoje.

Os egípcios realizavam o processo de mumificação, prática na qual um corpo era embalsamado para evitar sua decomposição. Acredita-se que essa técnica foi fundamental para o conhecimento da anatomia do corpo humano e do tratamento de doenças. Existem evidências que indicam que os egípcios antigos utilizavam próteses de membros e realizavam cirurgias cranianas e tratamentos dentários.

Já na Astronomia, o conhecimento egípcio relacionado aos planetas, às constelações e aos movimentos do Sol e da Lua era voltado, principalmente, para a medição do tempo. O calendário organizado pelos egípcios é considerado o mais avançado dos tempos antigos, prevendo as estações do ano e alguns eclipses.

Além da sociedade egípcia, outras civilizações antigas, como a chinesa, a árabe, a indiana e a grega, contribuíram para a construção do conhecimento que temos hoje.

Os chineses desenvolveram grande conhecimento sobre Astronomia, Geologia e Medicina. Eles consideravam que o Universo seria um grande ser vivo, composto de cinco elementos básicos: água, metal, madeira, fogo e terra. Entre as invenções chinesas utilizadas até hoje, destacam-se a bússola, os relógios e o papel.

2. Como a medição do tempo, a previsão de fenômenos e tantas outras descobertas científicas influenciaram a organização das atividades diárias das sociedades?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que, quando existe a possibilidade de reunir conhecimentos, organizá-los e, assim, prever a ocorrência de diversos fenômenos, as atividades diárias também podem ser organizadas.

Página 16

A cultura ocidental foi bastante influenciada pela cultura grega, pois uma de suas características foi a busca por racionalizar a compreensão do mundo e dos fenômenos naturais. Por sua vez, a civilização grega sofreu influência da cultura egípcia, em razão de viagens de filósofos e historiadores gregos ao Egito.

Uma das figuras gregas mais significativas foi o filósofo Aristóteles (384 a.C. -322 a.C.), um dos primeiros a defender o método lógico de investigação em suas observações e a utilização de experiências sensoriais com o mundo real, necessárias para obter regras gerais ao descrever a natureza.

Assim, Aristóteles, além de observar os movimentos regulares dos astros no céu e de corpos na Terra, estudou os elementos fundamentais que formavam o Universo e contribuiu para outras áreas das Ciências da Natureza. Por exemplo, ele descreveu características de alguns animais e nomeou cerca de 500 espécies, além de estudar a vida marinha, a Embriologia e a anatomia humana e de outros animais.

Imagens sem proporção.

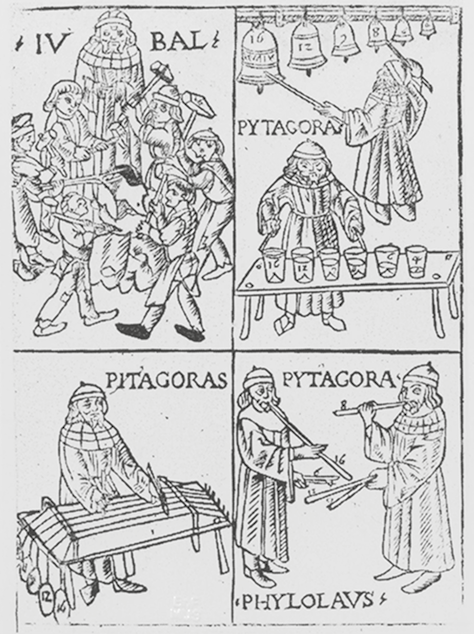

Os gregos também se dedicaram à Matemática. Pitágoras (por volta de 570 a.C.-490 a.C.) e seus seguidores, por exemplo, afirmavam que tudo poderia ser descrito por meio de números.

Os pitagóricos desenvolveram estudos sobre as escalas musicais por meio de princípios matemáticos, quando notaram a relação entre o comprimento de uma corda vibrante ou de uma coluna de ar e as notas musicais. Uma corda com certo comprimento emitia uma nota, já a mesma corda com metade do comprimento emitia a mesma nota, mas uma oitava acima.

A filósofa egípcia Hipátia de Alexandria (370-415) é considerada a primeira mulher matemática da história. Ela foi diretora de uma escola em Alexandria, onde se destacou em várias disciplinas, incluindo Matemática, Astronomia e Filosofia neoplatônica. Além de suas realizações acadêmicas, Hipátia é lembrada por seu papel como educadora e defensora do racionalismo e da investigação científica, atraindo estudantes de toda a região do mar Mediterrâneo. Durante sua vida, ela escreveu vários textos sobre Matemática e contribuiu com sua visão científica para diversas pesquisas astronômicas da época.

Entre os estudiosos das regiões atualmente conhecidas como Oriente Médio e Ásia, o filósofo persa Avicena (Ibn Sina) (980-1037) se destacou ao desenvolver um manuscrito sobre Medicina que se tornou referência na área durante vários séculos em todo o mundo. Na Índia, registros de mais de dois milênios indicam um amplo e diversificado conhecimento do corpo humano e seu funcionamento, reunidos sob a chamada medicina aiurvédica.

3. Em sua opinião, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento tecnológico são importantes para as Ciências? Justifique sua resposta.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que sim, pois a tecnologia fornece aos cientistas ferramentas práticas que possibilitam um maior aprofundamento das pesquisas científicas.

Página 17

Dessa maneira, podemos perceber que o conhecimento a respeito da natureza se modificou ao longo do tempo, sendo construído por diferentes povos. No entanto, a revolução que impulsionou a visão científica ocidental como conhecemos hoje aconteceu na Idade Moderna (1453-1789). O Renascimento, período compreendido entre os séculos XIV e XVI, se iniciou na Itália e ao longo dos anos se estendeu pelo resto da Europa. Ele foi marcado pela retomada de muitos conhecimentos da Antiguidade grega e pela transformação da economia, da política, da Literatura, das Artes e das Ciências.

Nesse período, surgiram artistas reconhecidos no mundo todo, como os italianos Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Rafael Sanzio (1483-1520) e Lavinia Fontana (1552-1614).

Além das Artes, vários acontecimentos estão relacionados ao período do Renascimento, como as Grandes Navegações, a invenção da imprensa e a abertura de universidades.

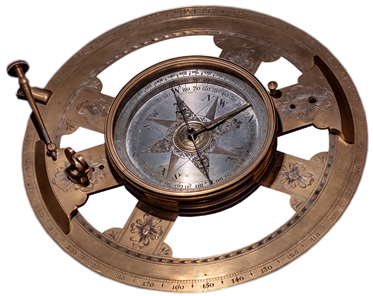

Nessa época, ocorreram aperfeiçoamentos em diversas técnicas de navegação, o que permitiu, por exemplo, que as caravelas pudessem navegar contra os ventos com mais eficiência. Alguns instrumentos essenciais para a navegação tiveram melhorias tecnológicas, como a bússola, o astrolábio náutico e o quadrante.

A bússola foi um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento da navegação. Nela existe uma agulha magnetizada, que se alinha com o campo magnético da Terra, indicando a orientação norte-sul da Terra.

O astrolábio é um instrumento que permite medir a altura dos astros no céu em relação ao horizonte. Ele é formado por um disco com a borda graduada, um anel de suspensão e uma espécie de ponteiro, e foi muito utilizado nas navegações como instrumento de orientação, baseando-se na determinação da posição das estrelas no céu para o cálculo da latitude dos navios.

Já o quadrante foi um instrumento muito utilizado pelos navegantes portugueses por volta do século XV. Ele era um instrumento de formato de um quarto de círculo, com duas espécies de miras perfuradas na parte reta inferior e um fio de prumo preso ao centro do arco. O quadrante também era utilizado para medir a altura dos astros, auxiliando na orientação dos navegadores.

Essas inovações permitiram que as embarcações pudessem navegar cada vez mais longe, possibilitando que os povos europeus chegassem a novas terras, como as Américas, a costa africana, a Ásia e o Pacífico, contribuindo para a expansão de seus domínios e seu comércio e para o acúmulo de capitais dos exploradores.

Imagens sem proporção.

Página 18

No contexto das Grandes Navegações, os portugueses estavam em disputa com a Espanha por territórios e rotas comerciais. Investindo nas navegações, o reino de Portugal acabou se tornando uma potência marítima, colonizando diversos territórios nas Américas, na África e na Ásia, incluindo o Brasil.

A expedição dos portugueses desembarcou no Brasil em 22 de abril de 1500, em um local atualmente chamado Santa Cruz Cabrália, na Bahia, tendo contato com os indígenas.

Também durante o período do Renascimento ocorreu a chamada "revolução astronômica", que redefiniu diversas propostas feitas na Antiguidade e modificou as concepções europeias acerca do Sol e do Sistema Solar.

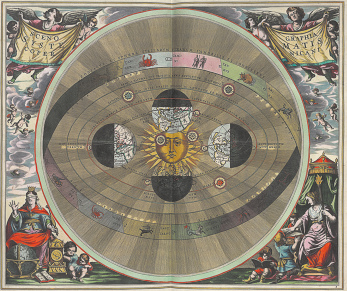

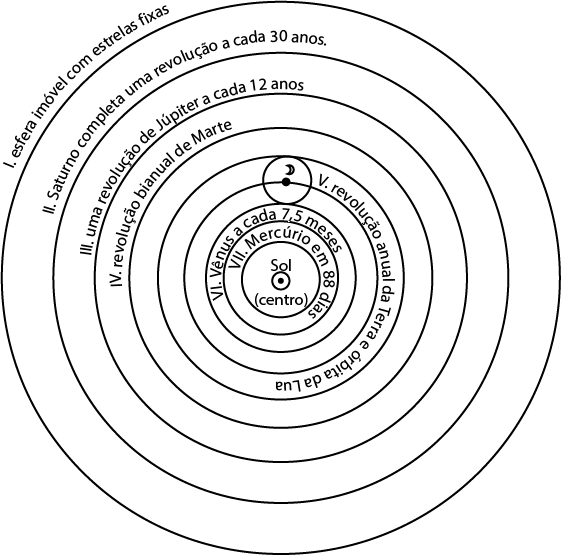

Até então, o modelo astronômico mais aceito entre os filósofos da época era o consolidado pelo matemático e geógrafo egípcio Ptolomeu (100-170), que ficou conhecido como modelo geocêntrico✚. Esse modelo já era conhecido por outros filósofos da Antiguidade, mas foi Ptolomeu o responsável por formalizar a teoria. Nela, as estrelas estariam fixas em uma esfera que gira em torno da Terra, além do Sol, da Lua e de outros astros conhecidos que também orbitariam ao redor da Terra.

O astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) sugeriu outro modelo para o Sistema Solar no qual a Terra e os outros planetas executavam um movimento orbital circular ao redor do Sol, chamado de modelo heliocêntrico✚. Esse modelo também já havia sido proposto anteriormente, mas foi Copérnico quem o sistematizou e o popularizou.

O modelo heliocêntrico não foi aceito prontamente. Todavia, o desenvolvimento do telescópio e a contribuição de outros cientistas, como o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546-1601), o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630) e o cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642), possibilitaram que o modelo heliocêntrico ganhasse força.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

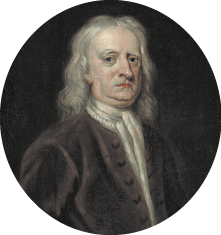

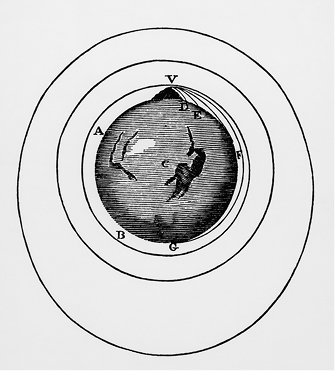

O ano da morte de Galileu foi marcado pelo nascimento de outro importante nome da Ciência, o cientista inglês Isaac Newton (1643-1727). Newton se dedicou ao estudo da Matemática, Óptica, Mecânica, Química e Astronomia, descrevendo fundamentos de sua teoria da luz, da gravitação e dos movimentos planetários. Em 1687, lançou o livro Philosophiae naturalis principia mathematica, Princípios matemáticos da filosofia natural, ou simplesmente Principia, considerado uma das maiores obras científicas de todos os tempos. Nele, Newton descreveu toda a sua fundamentação teórica a respeito do que rege os corpos em movimento. A obra representa um dos pilares da chamada Física clássica.

Página 19

Essa confluência de exploração marítima e inovação científica marcou o início da era moderna, estabelecendo as bases para o desenvolvimento tecnológico e cultural que moldaria o mundo nos séculos seguintes.

No final do século XIX, acreditava-se que todos os fenômenos naturais poderiam ser descritos pela Ciência desenvolvida até então. No entanto, alguns fenômenos continuavam sem explicação, como o efeito fotoelétrico e a emissão de radiação do corpo negro.

A busca pela compreensão desses problemas abriu margens para descobertas inimagináveis até esse período, o que levou, no século XX, à chamada Física moderna, com proposições teóricas que se voltaram para o estudo dos fenômenos subatômicos, que contribuíram para o desenvolvimento das telecomunicações, a eletrônica e os estudos sobre o Universo. A Física moderna levou à fundamentação da teoria da relatividade e da teoria quântica.

A teoria da relatividade, proposta em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein (1879-1955), trata sobre o movimento relativo e os efeitos observados na matéria a altas velocidades, próximas à velocidade da luz, apresentando uma nova interpretação para o espaço e o tempo.

Já a teoria quântica está relacionada ao estudo da matéria em escala atômica e subatômica. Essa teoria serve como base para outros campos de estudo da Física, como Física atômica, Física de partículas, Física nuclear e Física molecular, e campos da Química e da Computação.

O desenvolvimento de novas teorias é resultado do trabalho de cientistas, pesquisadores, entre outros profissionais. Entre eles, devemos valorizar a contribuição de inúmeras mulheres para a Ciência, que, infelizmente, tiveram seus trabalhos diminuídos ou invisibilizados ao longo da história.

A física e astrônoma estadunidense Sarah Frances Whiting (1847-1927), por exemplo, foi a fundadora do primeiro laboratório de graduação em Física para mulheres nos Estados Unidos, trabalhando para incentivar o ingresso de mulheres no meio científico. Ela foi professora da astrônoma estadunidense Annie Jump Cannon (1893-1941), responsável pela criação do sistema de classificação de estrelas utilizado até hoje. Já a primeira brasileira a concluir um doutorado em Física foi Sonja Ashauer (1923-1948), defendendo uma tese na área de Eletrodinâmica quântica.

Com a contribuição de inúmeros profissionais, homens e mulheres, para o seu desenvolvimento ao longo da história, a Ciência pode ser entendida como uma atividade humana construída com base na observação dos fenômenos naturais e na tentativa de explicá-los racionalmente. O conhecimento científico é passível de verificações, testes e substituições. Como toda atividade humana, a Ciência é dinâmica e está em constante evolução.

Página 20

LIGADO NO TEMA

Uso do método científico no cotidiano

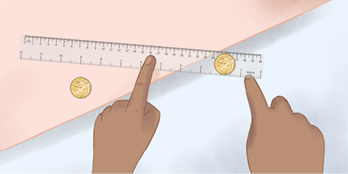

O método científico é a análise sistemática praticada como processo de investigação sobre o funcionamento e/ou a causa de determinada situação. Esse método é muito utilizado na comunidade científica. Por exemplo, foi por meio desse método que o médico inglês John Snow (1813-1858) concluiu que a transmissão dos casos de cólera acontecia pela ingestão de água contaminada.

No entanto, o método científico pode ser aplicado em diversas situações da vida cotidiana, como na resolução de um problema doméstico ou no desenvolvimento e melhoramento de um produto.

Confira a situação a seguir.

Ao tentar acender a lâmpada de uma luminária, Joana verificou que ela não acendeu.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

1. A fim de fazê-la funcionar corretamente, Joana fez uma observação detalhada da luminária. Ela verificou se o interruptor estava na posição correta e se o cabo estava conectado na tomada.

2. Com base nisso, Joana então formulou a pergunta: por que a luminária não acendeu mesmo com o interruptor na posição correta e o cabo devidamente conectado na fonte de energia?

3. Para responder à pergunta, Joana formulou uma hipótese: a lâmpada da luminária poderia estar queimada.

4. Assim, testando essa hipótese, ela decidiu substituir a lâmpada antiga por uma nova e ligou a luminária novamente, verificando que o problema havia sido resolvido, pois a luminária voltou a funcionar corretamente.

Por isso, por meio da análise baseada em evidências projetada pelo método científico, é possível obter conclusões mais confiáveis e mais assertivas, evitando, assim, conclusões precipitadas.

a ) Quais seriam as outras possíveis hipóteses para o problema no funcionamento da luminária?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem a hipótese de existir algum problema na instalação dos itens que compõem a luminária, como fio rompido ou mau contato do interruptor.

b ) Caso Joana não houvesse corrigido o problema da luminária substituindo a lâmpada antiga por uma nova, qual seria a próxima etapa que ela deveria seguir?

Resposta: Elaboração de novas hipóteses.

Página 21

ATIVIDADES

1. O filósofo grego Anaximandro (610 a.C.-547 a.C.) sugeriu, na Antiguidade, que os trovões eram causados pelos ventos e que os raios eram produzidos quando nuvens se dividiam. Antes dessa proposição, raios e trovões eram comumente considerados manifestações místicas, de poderes ocultos.

a ) Faça um comparativo entre as explicações dadas aos fenômenos naturais ao longo da Antiguidade. O que você conclui sobre a maneira como os fenômenos eram explicados?

Resposta: As percepções de que o mundo era controlado por forças místicas que se manifestavam sob a forma de trovões, raios, enchentes, doenças, entre outros fenômenos, foram se transformando à medida que a ciência se desenvolveu, levando à racionalização de diversas ideias que anteriormente recorriam a explicações misteriosas.

b ) Atualmente, qual é a explicação científica para a ocorrência de raios e trovões? Faça uma pesquisa na biblioteca da escola e/ou em sites da internet sobre esses fenômenos naturais para responder a esta questão.

Resposta: Os raios são descargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e o solo, quando cargas elétricas acumuladas se deslocam emitindo luz. O ar ao redor do deslocamento das cargas elétricas é aquecido e se expande, causando o estrondo sonoro característico do trovão.

2. Pesquise na internet dois cientistas brasileiros e elabore uma pequena biografia de cada um. Cite os nomes, as idades e as áreas de pesquisa em que atuam ou atuaram e, se possível, algum trabalho de alta relevância de autoria deles.

Resposta pessoal. Incentive os estudantes a buscar por nomes de cientistas brasileiros, destacando que a ciência brasileira desenvolve trabalhos significativos. Além disso, conduza a pesquisa de nomes de cientistas mulheres, já que poucos são mostrados na história.

3. Leia a seguir um trecho da entrevista com o historiador da Ciência, filósofo e físico francês Michel Paty (1938 -). A entrevista foi realizada quando Paty visitou o Brasil, em novembro de 2013.

[...] Em seu trabalho, o senhor já explorou muito as ideias de Einstein e Poincaré a respeito da criatividade, do estilo científico e do papel da invenção na Ciência. Fazendo um paralelo com os dias atuais, qual o papel da criatividade e da invenção na Ciência contemporânea?

Paty - A grande dificuldade para responder a essa pergunta está na forma que a pesquisa científica tomou a partir da segunda metade do século 20. No tipo de Ciência que temos hoje em domínios importantes, a Big Science, o trabalho é muito coletivo e as experiências são de alta tecnologia, tanto na Física, na Química e na Astronomia quanto na Biologia e na Neurociência. Há uma enorme mobilização de pesquisadores, instituições, equipamentos e recursos. Parece ser mais difícil perceber aqui uma originalidade de contribuição dos pesquisadores tomados individualmente.

Porém, se olharmos os conhecimentos produzidos por esse tipo de pesquisa, eles não deixam de ter a mesma natureza de quando o trabalho científico era mais individual [...].

A CIÊNCIA criativa. Ciência Hoje, 11 dez. 2013. Disponível em: https://s.livro.pro/2hj2un. Acesso em: 19 jul. 2024.

O que se pode concluir, com base na resposta de Paty, a respeito da diferença entre fazer Ciência atualmente e antes do século XX? Converse com seus colegas e elabore um texto argumentativo com suas conclusões.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que, em razão da globalização e da facilidade de comunicação entre as pessoas a nível mundial, as pesquisas adquirem um caráter coletivo.

4. Leia o trecho do texto apresentado e responda às questões.

Pode-se concluir, então, que o mito é a primeira forma que o ser humano utilizou para dar sentido ao mundo. Ele é um tipo de saber afetivo, coletivo e dogmático, trata-se de um relato, construído coletivamente, ainda que sem a consciência dessa construção. [...] Mas, a partir de um dado momento do processo histórico, essa explicação mítica, essa forma de saber de si e do mundo, começa a ser questionada por aqueles que seriam conhecidos como os filósofos, os pré-socráticos, preocupados em buscar a arkhé, o princípio fundamental das coisas. Doravante, são eles que buscam dar uma explicação sustentada em argumentos racionais para o existente.

FERNANDES, Vladimir. A transição do mito à filosofia e o processo político-formativo do cidadão grego. Hipótese, Itapetininga, v. 2, n. 1, 2016. p. 86. Disponível em: https://s.livro.pro/44qysm. Acesso em: 25 jul. 2024.

a ) Reescreva os trechos do texto que tratam da diferença entre os pensamentos mitológico e filosófico.

Resposta: Espera-se que, para o pensamento mitológico, os estudantes reescrevam: "Ele é um tipo de saber afetivo, coletivo e dogmático, trata-se de um relato, construído coletivamente, ainda que sem a consciência dessa construção". E para o pensamento filosófico: "[...] buscam dar uma explicação sustentada em argumentos racionais para o existente".

b ) Faça uma pesquisa e cite um fenômeno natural que tenha explicações mitológica e científica. Produza um texto com essas informações e o apresente aos colegas.

Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, o mito grego que explica as ondas de ressaca do mar como resultado da ação do deus Poseidon, espetando o mar com seu tridente.

Página 22

5. Leia o trecho do texto a seguir e responda às questões.

[…]

Além da orientação geográfica, um dos principais objetivos práticos da astronomia indígena era sua utilização na agricultura. Os indígenas associavam as estações do ano e as fases da Lua com a biodiversidade local, para determinarem a época de plantio e da colheita, bem como para a melhoria da produção e o controle natural das pragas. Eles consideram que a melhor época para certas atividades, tais como, a caça, o plantio e o corte de madeira, é perto da lua nova, pois perto da lua cheia os animais se tornam mais agitados devido ao aumento de luminosidade, por exemplo, a incidência dos percevejos que atacam a lavoura.

[…]

Os indígenas que habitam o litoral também conhecem a relação das fases da Lua com as marés. Eles associam as marés às estações do ano para a pesca artesanal. Em geral, quando saem para pescar, seja no rio ou no mar, já sabem quais as espécies de peixe mais abundantes, em função da época do ano e da fase da Lua. […]

AFONSO, Germano Bruno. Astronomia indígena. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 61., 2009, Manaus. Anais... Manaus: UFAM, 2009. p. 2-3. Disponível em: https://s.livro.pro/fnua84. Acesso em: 24 jul. 2024.

a ) Como a observação do céu e o estudo dos fenômenos astronômicos puderam contribuir para o desenvolvimento da agricultura?

Resposta: Eles permitiram a criação dos calendários, sendo possível prever as estações do ano e quais seriam as melhores épocas para o plantio e a colheita.

b ) Como os antigos agricultores utilizavam as estrelas e os ciclos lunares para determinar os melhores períodos para plantar e colher suas culturas?

Resposta: Pela observação de padrões no céu, como o surgimento de certas constelações, que sinalizavam mudanças sazonais.

c ) Como as tecnologias modernas de satélites e a observação astronômica contribuem para o monitoramento do clima e do solo, ajudando no desenvolvimento sustentável da agricultura?

Resposta nas Orientações para o professor.

6. A proposta da existência do átomo se deu já no século V pelos filósofos gregos Leucipo (500 a.C.-430 a.C.) e Demócrito (460 a.C.-370 a.C.). A palavra átomo vem do grego a = não e tomo = partes, e significa "o que não pode ser cortado". Para eles, toda a matéria seria formada por minúsculas partículas indivisíveis. Entretanto, essas ideias eram apenas hipóteses não testadas.

Em 1803, o químico inglês John Dalton (1766-1844) propôs que os átomos seriam partículas esféricas maciças. Os átomos de um tipo de elemento químico seriam todos iguais e os elementos se diferenciariam por terem átomos de massas e tamanhos diferentes.

Apesar de o modelo atômico de Dalton ter auxiliado no avanço do conhecimento científico da época, ele foi refutado quando, em 1898, o físico inglês Joseph John Thomson (1856-1940) descobriu e identificou o elétron como subpartícula do átomo. Ele propôs um novo modelo para o átomo, onde o núcleo seria formado por uma esfera de carga elétrica positiva com os elétrons, de carga elétrica negativa, distribuídos dentro dela. Assim como o modelo de Dalton, os compostos seriam formados por átomos agrupados.

Em 1908, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) e seus estudantes, o físico alemão Hans Geiger (1882-1945) e o físico inglês Ernest Marsden (1889-1970), realizaram uma série de experimentos a fim de investigar a estrutura do átomo. Eles lançaram um feixe de partículas de carga positiva sobre uma folha muito fina feita de ouro. Grande parte dessas partículas atravessou a folha sem sofrer desvios em sua trajetória, uma pequena parte sofria pequenos desvios e poucas delas eram desviadas em grandes ângulos. O modelo atômico mais aceito até então, proposto por Thomson, não explica o experimento feito por Rutherford e seus estudantes.

a ) Explique por que o modelo atômico de Thomson é incompatível com o experimento feito por Rutherford e seus estudantes.

Resposta: Caso a matéria fosse composta de átomos esféricos agrupados, não haveria espaço para que a maior parte das partículas positivas do feixe atravessasse a folha de ouro.

b ) Com base nos resultados dos experimentos da folha de ouro de Rutherford, quais conclusões sobre a estrutura atômica podem ser obtidas?

Resposta nas Orientações para o professor.

7. A física, como ciência fundamental, desempenha um papel crucial na interdisciplinaridade, integrando-se a diversas áreas do conhecimento. Essa interação entre diferentes áreas do saber possibilita a criação de mais tecnologias, a compreensão mais profunda dos processos naturais e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios da sociedade.

Pesquise e cite exemplos em que a Física se conecta com outras disciplinas. Para cada exemplo, descreva como essa integração ocorre e qual é a importância dela.

Resposta nas Orientações para o professor.

Página 23

CAPÍTULO2

Origem e evolução do Universo

A teoria do Big Bang

Leia o trecho de reportagem a seguir sobre a pesquisa de um astrônomo brasileiro relacionada à formação do Sistema Solar.

A pesquisa [...] sugere que, nos primeiros milhares de anos durante o processo de formação do Sol, nossa estrela estaria circundada por três anéis concêntricos, repletos de detritos de gelo e poeira, com tamanhos e características distintos. Estes anéis, posteriormente, teriam dado origem aos diferentes corpos situados em diferentes regiões e que são responsáveis pela configuração, ou arquitetura, que observamos no Sistema Solar hoje.

PALADINO, Guilherme. Existência de diversos anéis ao redor do Sol no passado pode explicar atual arquitetura do Sistema Solar, sugere pesquisa de astrônomo brasileiro. Jornal da Unesp, 9 maio 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/j93xh7. Acesso em: 22 jul. 2024.

Entender a origem do Universo e do Sistema Solar é uma tarefa complexa, pois depende de observações que nos forneçam evidências indiretas de como esses eventos ocorreram.

A teoria mais aceita entre os cientistas para explicar a origem do Universo teve início com as descobertas do astrônomo estadunidense Edwin Hubble (1889-1953). Ele observou que as galáxias✚ distantes se afastam umas das outras e que, quanto maior a distância entre elas, maior sua velocidade de afastamento.

Tal teoria sugere que o Universo se expandiu a partir de um ponto material extremamente quente e denso, o qual continha toda a energia existente no Universo atual. Essa teoria foi batizada de Big Bang por seus opositores de forma pejorativa, pois a ideia de que o Universo teve um início era rejeitada pela grande maioria da comunidade científica da época.

Alguns conceitos da teoria do Big Bang foram apresentados pelo padre e físico belga Georges Lemaître (1894-1966), que usou modelos baseados nas equações do físico alemão Albert Einstein (1879-1955) para a relatividade geral✚. Lemaître propôs que o Universo tinha um tempo passado finito e que começou a partir de uma região pequena e compacta, a qual chamou de átomo primordial, que se expandiu e evoluiu com o tempo.

A teoria do Big Bang foi aperfeiçoada pelo físico estadunidense George Gamow (1904-1968). Ele propôs que o estado inicial do Universo permitiria a síntese de todos os núcleos atômicos. Posteriormente, verificou-se que essa síntese inicial só produziria os núcleos mais simples, como o hidrogênio (H), o hélio (H e) e o lítio (Li). Gamow também previu que o Big Bang deixaria uma radiação✚ residual espalhada por todo o Universo.

- Galáxias:

- grandes aglomerações de estrelas, planetas, gases e outros corpos celestes causadas pela força gravitacional.↰

- Relatividade geral:

- teoria que prevê as leis da Física sendo aplicadas em todos os sistemas de referência que se movem, com velocidade constante ou acelerada, e também para campos gravitacionais, relacionando a gravidade às propriedades de espaço-tempo.↰

- Radiação:

- emissão de energia por meio de ondas ou de partículas.↰

Página 24

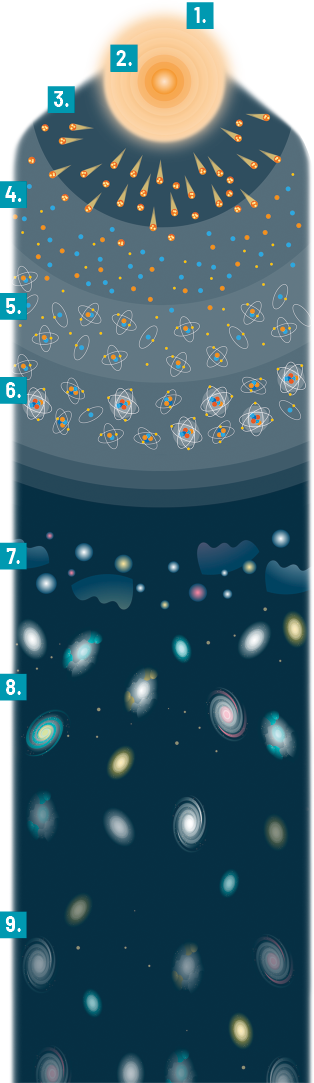

A evolução do Universo desde o Big Bang

De acordo com a teoria do Big Bang, cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, todo o espaço, a energia e a matéria que conhecemos estavam concentrados em uma pequena região, com densidade e temperatura tendendo a infinito, a chamada singularidade. Em razão dessas condições, no início, somente a energia se manifestava e não havia matéria. Com a expansão e o resfriamento contínuo do Universo, formou-se a matéria que temos atualmente, com seus diversos componentes, como galáxias, estrelas e planetas.

O esquema a seguir representa, de forma simplificada, os eventos que ocorreram após o Big Bang, em uma sequência temporal.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

1. 0 segundo: instante do Big Bang.

2. 10 elevado a menos 43 segundo: primeiro instante do qual conseguimos obter informações. Nesse momento, é possível diferenciar a interação gravitacional✚ das outras forças. Temperatura: 10 elevado a 32 Kelvin.

3. 10 elevado a menos 34 segundo: acontece a inflação, um período de curta duração no qual a taxa de expansão do Universo foi incrivelmente alta. O tamanho do Universo é multiplicado por um fator da ordem de 10 elevado a 30. Temperatura: 10 elevado a 27 Kelvin.

4. 1 segundo: nesse momento, o Universo é formado por prótons, nêutrons e elétrons espalhados em meio a fótons (partículas que compõem a luz) e outras partículas. Temperatura: 10 elevado a 10 Kelvin.

5. 3 minutos: acaba a formação dos núcleos atômicos dos elementos leves, como o hidrogênio, o hélio e o lítio. O Universo ficou repleto desses núcleos, que, com os elétrons, formavam um plasma✚. Temperatura: 10 elevado a 9 Kelvin.

6. 379.000 anos: a temperatura do Universo cai e os elétrons se estabilizam ao redor dos núcleos atômicos, formando átomos completos.

Com a formação dos átomos, a luz deixou de estar acoplada à matéria, o Universo se tornou transparente e uma grande quantidade de radiação foi liberada, formando a radiação cósmica de fundo que observamos até os dias atuais. Temperatura: 2.970 Kelvin.

7. 400 milhões de anos: ocorre a formação das primeiras estrelas, oriundas de nuvens de gases que se aglomeraram.

8. 500 milhões de anos: nesse período, foram originadas as primeiras galáxias. Temperatura: 20 Kelvin.

9. 13,7 bilhões de anos: estado atual do Universo. Estudos indicam que a formação do Sistema Solar se iniciou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, proveniente de um condensado de gás e poeira, e evoluiu até chegar ao que conhecemos atualmente. Temperatura: 2 vírgula 73 Kelvin.

Imagem elaborada com base em: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. O Big Bang. Disponível em: https://s.livro.pro/km8vml.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Origin of the elements. Disponível em: https://s.livro.pro/nnarvm. Acessos em: 11 jul. 2024.

Página 25

Evolução estelar

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Nos primeiros minutos logo após o Big Bang, o Universo era completamente diferente do atual. Em razão da sua expansão e do seu resfriamento contínuo, a matéria foi se formando, os átomos se organizando e originando as estruturas que compõem o Universo, como as estrelas.

1. O que você sabe sobre o nascimento de uma estrela?

Resposta pessoal.

Espera-se que os estudantes expressem seus conhecimentos prévios sobre o nascimento das estrelas. Anote na lousa as respostas mais convenientes para discuti-las durante a leitura do texto.

O nascimento de estrelas geralmente ocorre em nebulosas, regiões do espaço com densas nuvens de gás e poeira interestelar. Os modelos atuais sugerem que as estrelas nascem da concentração de matéria, por causa de perturbações na vizinhança das nebulosas e da ação de forças gravitacionais.

Durante esse processo, a atração gravitacional provoca o colapso gravitacional✚ de pequenas regiões de gás e poeira dentro da nebulosa, formando núcleos que podem se tornar estrelas. Esses núcleos podem sofrer um aumento de massa e de temperatura em razão da atração gravitacional. Quando a temperatura do núcleo chega a 10 milhões de graus Celsius, inicia-se a fusão termonuclear✚ do hidrogênio e a nova estrela passa a emitir energia.

Astro (dimensão) Nebulosa de Orion: aproximadamente 2 vírgula 27 vezes 10 elevado a 14 quilômetro de diâmetro.

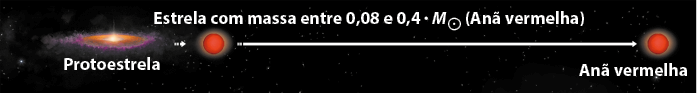

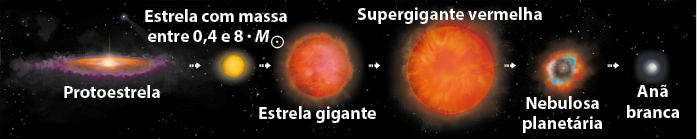

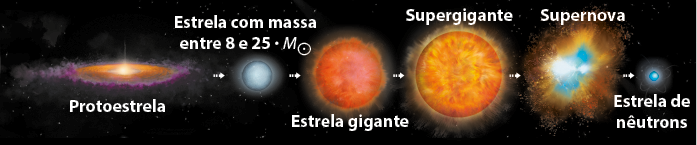

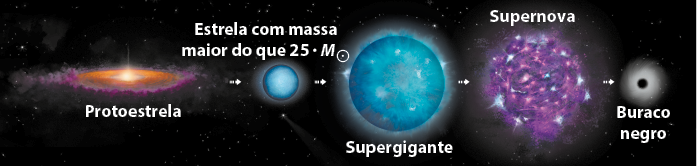

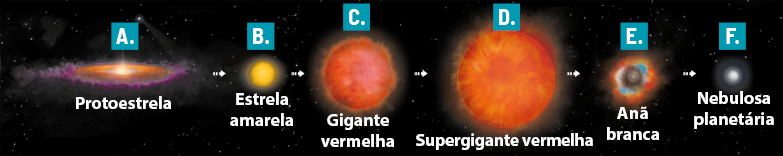

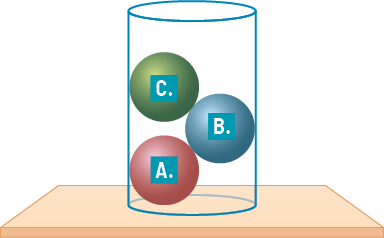

A formação e a evolução das estrelas são processos contínuos, que podem levar milhões ou bilhões de anos para se completar, passando por diferentes etapas. A imagem a seguir representa a evolução estelar em razão da massa inicial, considerando como referência a massa do Sol abre parênteses M início subscrito, símbolo de um círculo com um ponto ao centro, fim subscrito é igual a 1 vírgula 99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas fecha parênteses seguindo em ordem crescente de massas, de A até E.

A.

B.

C.

D.

E.

Representação da evolução estelar.

Imagens elaboradas com base em: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 424.

- Colapso gravitacional:

- concentração gradativa de matéria em regiões de maior densidade por causa da força gravitacional, diminuindo o volume da matéria e aumentando, de forma considerável, sua densidade.↰

- Fusão termonuclear:

- reação em que núcleos de átomos leves se combinam a altíssimas temperaturas para formar um único núcleo, mais pesado, ocorrendo grande liberação de energia.↰

Página 26

A cor, o tamanho, a massa e as linhas espectrais✚ são propriedades utilizadas para caracterizar as estrelas.

O núcleo das estrelas emite radiação em diversas faixas de frequência do espectro eletromagnético✚. Essa luz interage com os gases presentes nas camadas externas da estrela e algumas dessas faixas de frequência são absorvidas, dependendo da composição estelar. A análise das linhas espectrais permite saber os elementos químicos que constituem a estrela.

Ao estudar a abundância de elementos químicos por meio de linhas espectrais estelares, a astrônoma inglesa Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) concluiu que o hidrogênio e o hélio são os elementos predominantes do Sol e de outras estrelas. Antes de sua descoberta, acreditava-se que as estrelas eram compostas de elementos químicos semelhantes aos da crosta terrestre. Confira a seguir as linhas de absorção de luz que indicam a presença do elemento hidrogênio no Sol.

A classificação das estrelas usada atualmente tem como referência as linhas espectrais e foi estabelecida no início do século XIX pela astrônoma estadunidense Annie Jump Cannon (1863-1941) e pelos seus colegas do Harvard Observatory. Ela está ordenada de acordo com a temperatura da superfície estelar, utilizando as letras OBAFGKM. Confira a tabela apresentada.

| Classe espectral | Cor | Temperatura Kelvin |

|---|---|---|

|

O |

Azul-Violeta |

30.000-50.000 |

|

B |

Branca-Azul |

11.000-30.000 |

|

A |

Branca |

7.500-11.000 |

|

F |

Amarela-Branca |

5.900-7.500 |

|

G |

Amarela |

5.200-5.900 |

|

K |

Laranja |

3.900-5.200 |

|

M |

Vermelha-Laranja |

2.500-3.900 |

Fonte de pesquisa: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 350.

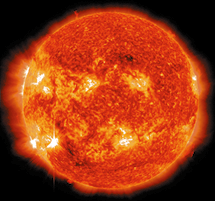

O Sol é uma estrela de tamanho e temperatura médios. De acordo com a classificação atual, pertence à classe espectral G, com temperatura chegando a aproximadamente 5.500 graus Celsius abre parênteses 5.773 Kelvin fecha parênteses em sua superfície. Assim como as demais estrelas, o Sol tem um ciclo evolutivo.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 424.

A. O acúmulo de matéria na região central de uma nuvem de gás e poeira aumenta a densidade e eleva a temperatura dessa região.

B. Quando o núcleo da protoestrela atinge cerca de 10 milhões de graus, começam as reações termonucleares, e o Sol passa a ser uma estrela propriamente dita, com diâmetro de 13 vírgula 9 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Essa é sua fase atual. Desde o início de sua vida até hoje, são estimados por volta de 4,6 bilhões de anos.

C. Daqui cerca de 5,5 bilhões de anos, o Sol será uma gigante vermelha. O hidrogênio do núcleo terá sido consumido e a estrela realizará fusão de hélio. Sua camada externa se expandirá, apresentando temperatura superficial aproximada de 3.500 Kelvin. Seu diâmetro aumentará em 100 vezes e seu brilho em 200 vezes.

D. O hélio do núcleo, quando for consumido, será transformado em carbono abre parênteses C fecha parênteses e oxigênio abre parênteses O fecha parênteses na camada externa ao núcleo. Nessa fase, a estrela se expandirá ainda mais, aumentando também sua luminosidade, e seu diâmetro chegará a aproximadamente 300 milhões de quilômetro. Sua temperatura estará próxima de 3.000 Kelvin.

E. Quando a estrela perde massa e o material de suas camadas externas é ejetado para o meio estelar, seu núcleo de carbono e oxigênio começa a ser exposto. Com tamanho equivalente ao da Terra e temperatura de 120.000 Kelvin, o núcleo brilhante ficará envolvido por poeira e gás em expansão.

F. O núcleo da nebulosa planetária remanescente do Sol se transformará em uma estrela anã branca. Sua composição será basicamente de carbono e oxigênio e seu tamanho será aproximadamente o do planeta Terra.

Página 27

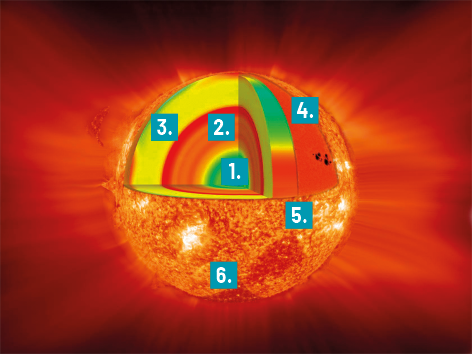

Estrutura estelar e fonte de energia

De forma geral, as estrelas são corpos celestes esféricos constituídos predominantemente de hidrogênio e hélio em altas temperaturas, no estado de plasma. Elas têm como fonte de energia a fusão termonuclear.

2. Como você acha que o Sol emite luz?

Resposta pessoal. O objetivo da questão é verificar se os estudantes relacionam a luz visível emitida pelo Sol à radiação gerada pelas reações termonucleares que ocorrem em seu interior, como acontece em outras estrelas.

O Sol é classificado como uma estrela típica: nem muito grande, nem muito pequena; não muito fraca, tampouco muito brilhante. É uma fonte de energia indispensável para a vida na Terra. Existem bilhões de estrelas como o Sol na Via Láctea, por isso seu estudo serve como base de conhecimento sobre outras estrelas.

Considerando sua massa total, o Sol é composto de aproximadamente 70,6% de hidrogênio e 27,4% de hélio; o restante se divide entre oxigênio abre parênteses O fecha parênteses, carbono abre parênteses C fecha parênteses, nitrogênio abre parênteses N fecha parênteses, silício abre parênteses Si fecha parênteses, magnésio abre parênteses M g fecha parênteses, neônio abre parênteses N e fecha parênteses, ferro abre parênteses Fe fecha parênteses e enxofre abre parênteses S fecha parênteses. Sua massa é mantida unida por causa da atração gravitacional, produzindo imensa pressão e temperatura em seu núcleo. Além do núcleo, estudos evidenciam que o Sol possui mais cinco regiões que completam sua estrutura. Confira a seguir.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 424.

1. Núcleo

Região onde ocorre a fusão termonuclear, que libera a energia que alimenta o Sol.

Nessa região, a temperatura chega a 15 milhões de graus Celsius e os átomos de hidrogênio se fundem para formar o átomo de hélio.

2. Zona radiativa

Camada pela qual a energia do núcleo é transportada para regiões mais externas pela radiação.

3. Zona convectiva

Região onde ocorre a convecção térmica, responsável pelo transporte de energia do núcleo até as camadas externas do Sol. Nessa região, a temperatura cai para 2 milhões de graus Celsius, e grandes bolhas de plasma se movem para a parte externa.

4. Fotosfera

É a camada visível do Sol, com temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius e espessura de cerca de 500 quilômetros. Quando os gases do interior do Sol chegam à fotosfera, irradiam energia para fora em direção ao espaço. Vemos essa energia como luz visível e outras radiações eletromagnéticas.

5. Cromosfera

Camada logo acima da fotosfera. Ela é menos densa e brilhante do que a fotosfera, por isso não é facilmente visível. Durante os eclipses solares totais, quando a Lua cobre a fotosfera, a cromosfera pode ser vista como uma borda vermelha ao redor do Sol.

6. Coroa

Camada mais externa e rarefeita do Sol cuja temperatura aumenta com a altitude, chegando a 2 milhões de graus Celsius. Essa é a camada que pode ser mais bem observada durante os eclipses, formando uma coroa branca com numerosas tiras, que se estendem por milhões de quilômetros acima da superfície do Sol.

A explicação para a liberação de energia no núcleo das estrelas por meio de fusão termonuclear foi proposta pelo físico alemão Hans Albrecht Bethe (1906-2005) por volta de 1937. De acordo com Bethe, os elementos químicos se combinariam por meio de ciclos de reações que liberam energia, determinada pela diferença entre as massas dos núcleos reagentes e dos núcleos formados. No caso da fusão de hidrogênio em hélio, ao somar as massas dos núcleos de hidrogênio, encontra-se um valor maior do que a do núcleo do hélio que foi formado. Assim, uma pequena quantidade de massa é convertida na forma de energia. Essa reação pode ser representada por:

4 H subscrito 1 seta para a direita 1 H e subscrito 4 mais energia

Página 28

A quantidade de energia liberada nas reações termonucleares ocorridas no núcleo do Sol, por exemplo, pode ser obtida por meio da teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein, que fornece uma relação entre matéria e energia pela equação:

E é igual a 'm' vezes c elevado ao quadrado em que: E é a energia; 'm' é a massa; e c elevado ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado.

ATIVIDADES RESOLVIDAS

R1. Calcule a energia liberada na reação termonuclear do hidrogênio para a formação de um núcleo de hélio. Para isso, considere:

- massa de 4 núcleos de hidrogênio: 'm' subscrito H é igual a 6 vírgula 68 vezes 10 elevado a menos 27 quilograma

- massa de 1 núcleo de hélio: 'm' subscrito H e é igual a 6 vírgula 65 vezes 10 elevado a menos 27 quilograma

Resolução

A diferença de massa abre parênteses delta 'm' fecha parênteses entre os reagentes e o produto é:

delta 'm' é igual a 'm' subscrito H menos 'm' subscrito He implica em delta 'm' é igual a 6 vírgula 68 vezes 10 elevado a menos 27 menos 6 vírgula 65 vezes 10 elevado a menos 27 portanto delta 'm' é igual a 0 vírgula 0 3 vezes 10 elevado a menos 27 quilograma.

Portanto, a energia liberada na reação é dada por:

E é igual a delta 'm' vezes c elevado ao quadrado implica em E é igual a 0 vírgula 0 3 vezes 10 elevado a menos 27 vezes abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 8 fecha parênteses elevado ao quadrado portanto E é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 J ou E é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 W vezes s.

A luminosidade solar, que corresponde à energia total emitida pelo Sol por segundo, é aproximadamente 3 vírgula 8 vezes 10 elevado a 26 W. Assim, para produzir tal luminosidade, ele converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio em seu núcleo por segundo. Essa taxa só é possível porque o Sol tem grande suprimento de hidrogênio, o bastante para continuar a mesma emissão de energia por outros 5 bilhões de anos.

Depois que todo o hidrogênio de seu núcleo for consumido, o Sol iniciará a fusão do hélio em carbono e em oxigênio, processo que também ocorre em outras estrelas.

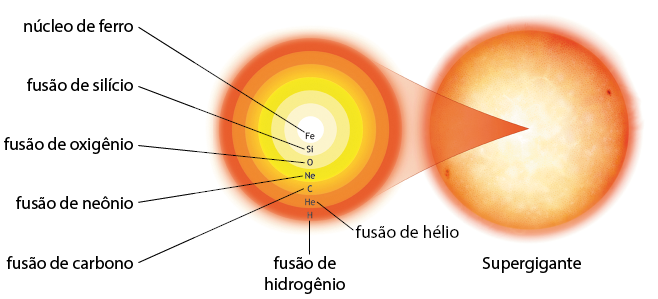

Em estrelas com massas maiores do que 8 vezes M início subscrito, símbolo de um círculo com um ponto ao centro, fim subscrito, outros elementos mais pesados também são formados na fusão termonuclear.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 409.

Quando essas estrelas passam entre as fases Gigante e Supergigante, elas realizam fusão de hélio, carbono, oxigênio, neônio, magnésio e silício, até que seus núcleos se transformem em núcleos de ferro e o processo de fusão seja interrompido.

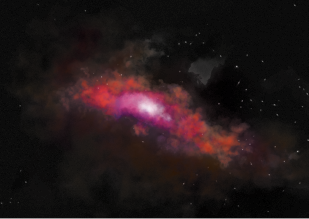

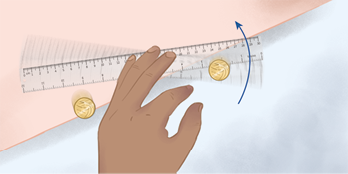

O estágio final para estrelas de grande massa é uma violenta explosão, conhecida como supernova, em que a maior parte de sua matéria é lançada para o espaço com velocidade muito alta, contribuindo para a distribuição de elementos químicos pelo Universo. Posteriormente, esse material ejetado pode formar novos corpos celestes, como planetas, asteroides e estrelas.

Astro (dimensão)

Supernova Cassiopeia A: aproximadamente 10 anos-luz de diâmetro.

Página 29

Formação dos buracos negros e supernovas

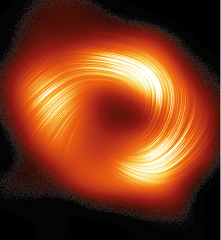

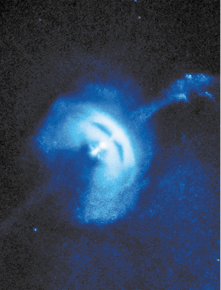

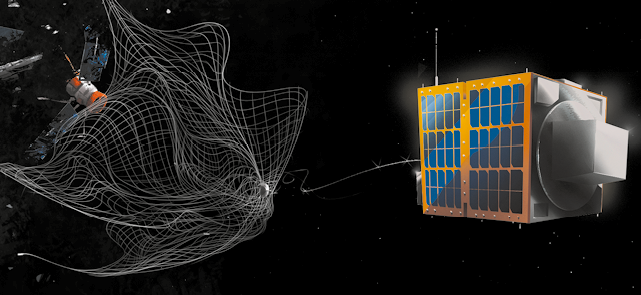

Astrônomos descobrem campos magnéticos em espiral nas bordas de buraco negro da Via Láctea

A nova imagem do buraco negro localizado no centro da Via Láctea revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante à do que está situado no centro da galáxia M87, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros

ASTRÔNOMOS descobrem campos magnéticos em espiral nas bordas de buraco negro da Via Láctea. Jornal da USP, 29 mar. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/owxq84. Acesso em: 22 jul. 2024.

Em notícias e em diversos filmes de ficção científica, provavelmente você já ouviu falar em buracos negros. Na fotografia, podemos ver a região ao redor de um buraco negro.

a ) O que você sabe sobre os buracos negros? Comente com os colegas.

Resposta pessoal. Eles podem citar que os buracos negros são o estágio final do ciclo da vida de estrelas de massa superior a 25 massas solares e que são corpos cujo campo gravitacional é muito intenso.

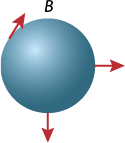

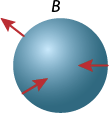

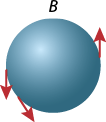

No interior das estrelas, após o início da fusão nuclear durante seu nascimento, há uma disputa entre a força gravitacional, que tenta comprimir toda a massa estelar, e a pressão interna gerada pela reação de fusão, que tenta expandir a estrela. Na juventude da estrela, quando há combustível para manter as fusões nucleares, o equilíbrio entre essas forças garante sua existência.

No fim da vida da estrela, faltam elementos químicos leves para manter as reações de fusão nuclear. Com isso, as forças internas desse corpo celeste se desequilibram, levando-a a um colapso.

Em uma estrela com massa acima de 8 vezes M início subscrito, símbolo de um círculo com um ponto ao centro, fim subscrito, quando falta combustível, a gravidade faz que ela se contraia rapidamente e exploda, liberando grande quantidade de energia. Essa explosão é conhecida como supernova.

As supernovas também podem surgir de sistemas binários de estrelas, nos quais uma estrela absorve massa da companheira e explode. Durante a explosão de uma supernova, ocorrem altos fluxos de nêutrons, que contribuem para a formação de elementos químicos mais pesados do que o ferro, como o zinco abre parênteses Z n fecha parênteses e o cobre abre parênteses C u fecha parênteses.

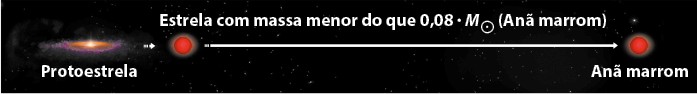

Parte da massa da estrela que passou pela fase de supernova é ejetada para o espaço. No entanto, outra parte dessa estrela pode se contrair, formando um núcleo pequeno, com grande massa, que pode evoluir em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro.

As estrelas de nêutrons se formam tendo como base estrelas com massa entre 8 e 25 vezes M início subscrito, símbolo de um círculo com um ponto ao centro, fim subscrito. Já os buracos negros se formam com a morte de estrelas com massas superiores a 25 vezes M início subscrito, símbolo de um círculo com um ponto ao centro, fim subscrito.

Astro (dimensão)

Pulsar de Vela: aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro e localizada a cerca de 1.000 anos-luz da Terra.

b ) Que tipos de estrelas podem resultar em supernovas?

Resposta: As supernovas podem ocorrer em estrelas que têm massa superior a 8 massas solares. A observação desse fenômeno em outras galáxias é mais frequente, pois a presença de poeira estelar dificulta a observação de supernovas na Via Láctea.

c ) O Sol poderá se transformar em um buraco negro um dia? Explique sua resposta.

Resposta: Não. O Sol não tem a massa necessária para se transformar em um buraco negro. Estudos indicam que, futuramente, ele evoluirá para uma estrela classificada como anã branca.

d ) Qual é a importância dos estudos sobre as supernovas? Exponha suas opiniões para os colegas.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem que o estudo de uma supernova auxilia na compreensão da origem e evolução do Universo e também de como se formam e se distribuem os elementos químicos nos corpos celestes.

Página 30

Formação de sistemas planetários

Agora, confira o trecho de reportagem a seguir.

Cientista brasileiro pode ter descoberto novo planeta no Sistema Solar

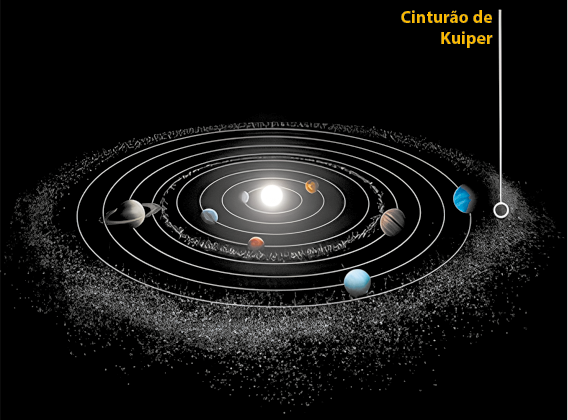

Possível planeta estaria localizado no chamado Cinturão de Kuiper

PIMENTEL, Carolina. Cientista brasileiro pode ter descoberto novo planeta no Sistema Solar. Agência Brasil, 22 fev. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/wysl2z. Acesso em: 22 jul. 2024.

3. Converse com um colega sobre o que vocês entendem por sistema planetário e citem o nome daquele a que o planeta Terra pertence.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a reconhecer o Sistema Solar como um sistema planetário e relacionar esse termo a um conjunto de planetas e outros astros não estelares que orbitam uma estrela.

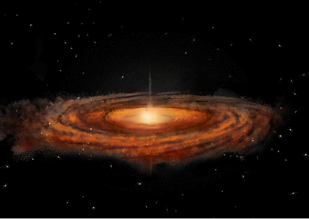

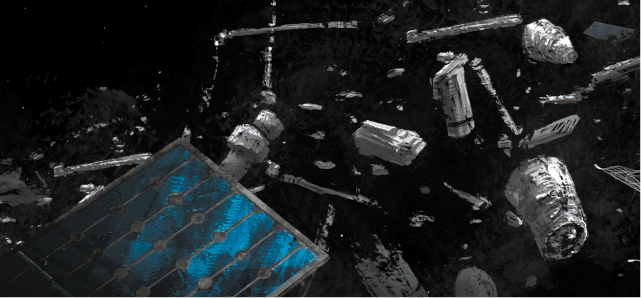

A descoberta de novos sistemas planetários tem auxiliado a compreender como o Sistema Solar se formou. A explicação mais aceita atualmente indica que a origem dos sistemas planetários está ligada ao nascimento de estrelas provenientes de nuvens de gás e poeira interestelar, as nebulosas.

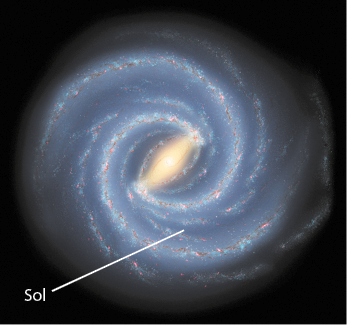

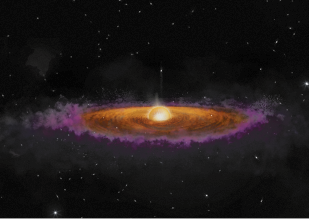

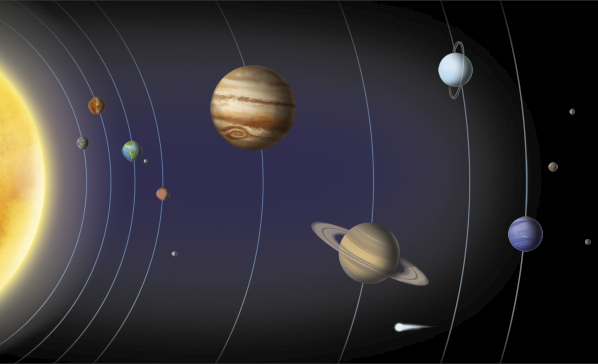

Estima-se que a formação do Sistema Solar teve início há cerca de 4,5 bilhões de anos, na Via Láctea, entre os braços de Sagitário e Perseu, quando uma nuvem de gás e poeira interestelar começou a se contrair e girar em torno de um centro, tornando-se cada vez mais densa, em razão da força gravitacional entre as partículas que compõem a nuvem.

Com o passar do tempo, a massa de gás assumiu a forma de um disco, com uma região mais densa em seu centro, chamada de protossol, da qual se originou o Sol. Os planetas, satélites e outras estruturas se formaram a partir do material presente no disco.

A rotação das partículas da nebulosa teve grande importância na evolução do Sistema Solar, pois gerou um movimento que impediu o colapso das regiões mais exteriores ao protossol. As partes mais externas colapsaram na direção do centro mais lentamente, possibilitando, mais tarde, a formação dos planetas internos e externos. Confira o esquema a seguir.

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Representação da formação do Sistema Solar.

Imagens elaboradas com base em: COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o Universo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 154.

Página 31

A. No início da formação do Sistema Solar, uma nuvem de gás e poeira entra em lenta rotação e começa a se contrair.

B. Em virtude da força gravitacional, as partículas da nuvem se deslocam em torno de um centro, onde se acumulam, dando origem ao chamado protossol, que começa a crescer.

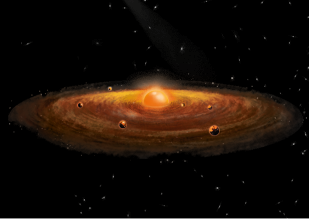

C. Outros corpos começam a se formar do material residual, que se concentrou na forma de um disco ao redor do protossol. Partículas de gelo e rocha colidem, iniciando a formação dos planetesimais✚.

D. Enquanto os planetas telúricos✚ acumulam matéria, o protossol torna-se quente o bastante para iniciar o processo de fusão termonuclear.

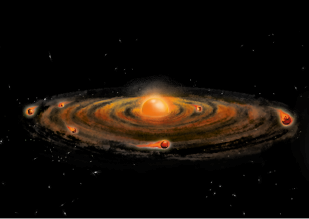

E. O vento solar varre para longe as partículas de gás e poeira, deixando apenas planetas, luas, asteroides, entre outros corpos.

F. Os planetas externos crescem por acúmulo de gás do disco externo, enquanto os planetas internos se aquecem, iniciando a diferenciação química.

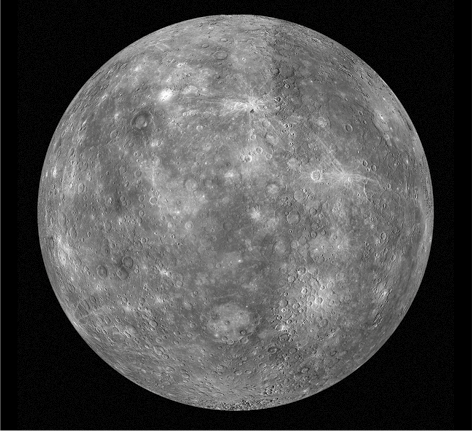

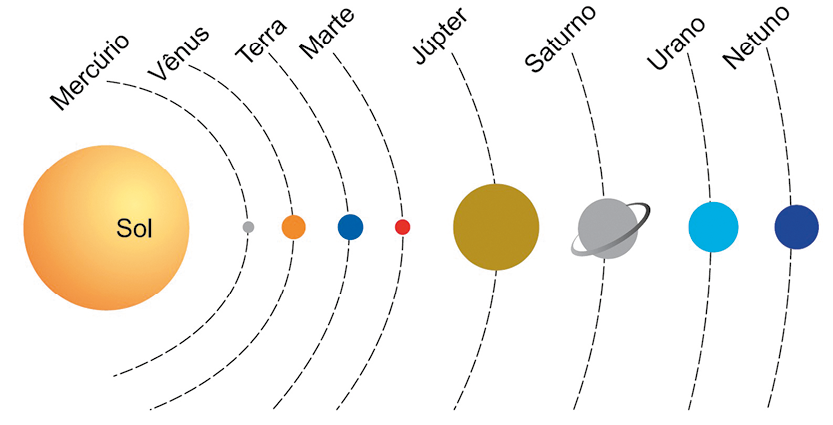

Os planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) se formaram mais lentamente, em regiões próximas do Sol, que são mais quentes e menos ricas em gases. O acúmulo de massa ocorreu, principalmente, por meio de colisões graduais entre planetesimais, que formaram corpos cada vez maiores, até darem origem aos satélites e planetas. Além das colisões, a gravidade contribuiu para o aumento de massa desses corpos.

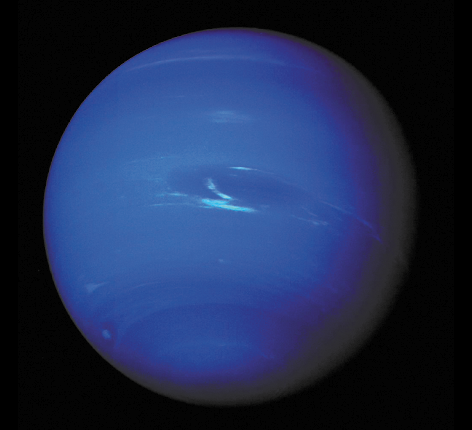

Os planetas gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) se formaram mais rápido do que os rochosos, em um processo parecido com o da formação das estrelas. O crescimento rápido de suas massas e a força gravitacional atraiu matéria sólida e gases da região onde se formavam. Por estarem mais longe do Sol (uma região mais fria e rica em gases), apresentam composição gasosa.

Astro (dimensão)

Mercúrio: aproximadamente 4.879 quilômetros de diâmetro.

Astro (dimensão)

Netuno: aproximadamente 49.492 quilômetros de diâmetro.

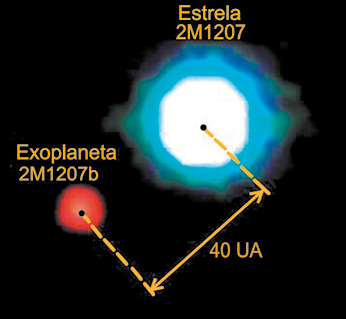

Atualmente, são conhecidos mais de 5.000 sistemas planetários além do Sistema Solar, e mais de 8.000 planetas orbitando outras estrelas que não o Sol. A maioria desses planetas são gigantes gasosos, como Júpiter, e quase sempre são descobertos de modo indireto. Por exemplo, ao observarmos a luz emitida pelas estrelas que esses planetas orbitam, quando eles passam pela frente da estrela, há uma ligeira redução do brilho observado.

A descoberta de outros sistemas planetários aumenta a compreensão sobre a formação do Sol, da Terra e dos outros planetas, com base no estudo de sistemas mais jovens, mais antigos ou da mesma idade que o nosso.

Página 32

CONEXÕES com ... SOCIOLOGIA e FILOSOFIA

Origem do Universo em diferentes culturas

Ao longo da história da humanidade, compreender a origem do Universo tem sido uma tarefa que desperta o interesse do ser humano. Podemos perceber esse fato ao conhecer as diferentes explicações de diversas culturas sobre a origem do Universo e de alguns astros que o compõem.

Os mitos, por meio da Filosofia, são o princípio para reflexões a respeito de fenômenos da natureza e da existência das coisas, incluindo o ser humano e suas relações com o divino. Além disso, os mitos personalizam as crenças individuais e os sistemas culturais, influenciando estruturas sociais e identidades coletivas estudadas pela Sociologia.

Essas explicações influenciam a vida das pessoas, pois estão relacionadas a hábitos e crenças. Para muitos povos, a explicação para a origem do Universo estava no caos. É importante entender que a interpretação desses mitos deve ser feita levando em consideração a cultura a qual pertence, como menciona o físico brasileiro Marcelo Gleiser (1959 -) em seu livro A dança do Universo.

[...] mitos de determinadas culturas podem parecer completamente sem sentido em outras. De fato, um erro bastante comum é usarmos valores ou símbolos da nossa cultura na interpretação de mitos de outras culturas. Outro erro grave é interpretar um mito cientificamente, ou tentar prover mitos com um conteúdo científico. Os mitos têm que ser entendidos dentro do contexto cultural do qual fazem parte. [...]

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo: dos mitos de criação ao Big Bang. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 20-21.

Vamos conhecer alguns mitos e lendas contados pelos povos.

Mitologia chinesa

No começo, só havia o caos, do qual surgiu Panku, primeiro ser com consciência.

Com um machado, ele dividiu o mundo entre o céu e terra. Ao morrer, seus olhos viraram o Sol e a Lua, o hálito se tornou vento e até os parasitas que viviam nele se transformaram nos animais que conhecemos.

SALI, Felipe. Como é a mitologia chinesa? In: O grande livro das mitologias. São Paulo: Abril, 2018. p. 64. (Coleção Mundo Estranho).

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Professor, professora: Na mitologia chinesa, o caos era como um ovo cósmico formado pelas energias primordiais yin e yang, e Panku teria nascido desse ovo cósmico

Página 33

Povos indígenas brasileiros

De acordo com a lenda indígena nheengatu, a origem do mundo teve como base a ação do ser sobrenatural Tupana.

No princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima no meio de vento grande, quando já queria encostar na água saiu do fundo uma terra pequena, pisou nela. Nesse momento Sol apareceu no tronco do céu, Tupana olhou para ele. Quando Sol chegou no meio do céu seu calor rachou a pele de Tupana, a pele de Tupana começou logo a escorregar pelas pernas dele abaixo. Quando Sol ia desaparecer para o outro lado do céu a pele de Tupana caiu do corpo dele, estendeu-se por cima da água para já ficar terra grande.

No outro Sol [no dia seguinte] já havia terra, ainda não havia gente.

Quando Sol chegou no meio do céu Tupana pegou em uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Ela foi crescendo, ficou grande como Tupana, ainda não sabia falar.

Tupana, ao vê-lo já grande, soprou fumaça dentro da boca dele, então começou já querendo falar. No outro dia Tupana soprou também na boca dele, então, contam, ele falou. [...]

MARTINS, Roberto de Andrade. O Universo: teorias sobre sua origem e evolução. São Paulo: Moderna, 1994.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Hinduísmo

Na religião hindu, o Universo é cíclico, com criação e destruição, representado pela dança rítmica do tempo e a natureza efêmera do deus Xiva:

[...]

Na noite do Brama (a essência de todas as coisas, a realidade absoluta, infinita e incompreensível), a Natureza é inerente e não pode dançar até que Xiva assim o deseje. O deus se alça de seu estupor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som do despertar, e a matéria também dança, aparecendo gloriosamente à sua volta. Dançando, Ele sustenta seus infinitos fenômenos, e, quando o tempo se esgota, ainda dançando, Ele destrói todas as formas de nomes por meio do fogo e se põe de novo a descansar.

[...]

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo: dos mitos de criação ao Big Bang. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 23-24.

a ) Como estudamos, a teoria do Big Bang é a mais aceita pelos cientistas. No entanto, conhecemos vários mitos de diferentes povos que tentam explicar a origem do Universo. Em sua opinião, qual é a importância desses mitos para esses povos?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que os mitos contados fazem parte da identidade cultural dos diferentes povos e exercem acentuada influência na vida das pessoas, pois estão relacionados a muitos hábitos, valores e crenças.

b ) Junte-se a quatro colegas e pesquisem em livros e na internet outro mito a respeito da origem do Universo, dos astros ou de elementos da Terra. Em seguida, montem uma apresentação sobre esse mito e a importância dessa narrativa para os povos. Por fim, apresentem os resultados da pesquisa aos colegas da turma e à comunidade escolar.

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é incentivar a autonomia dos estudantes ao realizar pesquisas, além de levá-los a conhecer outros mitos a respeito da origem do Universo e perceber a importância da valorização e do respeito à cultura dos diferentes povos.

Página 34

ATIVIDADES

1. De acordo com a teoria mais aceita entre os cientistas sobre a origem do Universo, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.

a ) A teoria do Big Bang é a mais aceita pela comunidade científica para explicar a origem do Universo.

Resposta: Verdadeira.

b ) A teoria do Big Bang foi baseada, em parte, na teoria da relatividade de Albert Einstein e nos estudos do astrônomo Edwin Hubble.

Resposta: Verdadeira.

c ) O Universo não é estático e as galáxias estão se aproximando umas das outras, sugerindo que em algum período elas deveriam estar mais distantes.

Resposta: Falsa. Comentários nas Orientações para o professor.

2. A formação do Sistema Solar é um dos eventos de interesse da Cosmologia, envolvendo processos complexos que ocorreram há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. De acordo com a teoria atualmente aceita sobre a formação do Sistema Solar, qual dos seguintes processos descreve melhor como nosso sistema planetário se originou?

a ) O Sistema Solar formou-se a partir da fusão de várias estrelas próximas, que eventualmente se consolidaram em um único sistema.

b ) Uma nuvem de gás e poeira interestelar começou a se contrair por causa da gravidade, formando um disco protoplanetário em torno de uma jovem estrela.

c ) Impactos catastróficos entre planetas já formados levaram à criação de corpos menores, como asteroides e cometas.

d ) A formação dos planetas foi um processo aleatório, influenciado principalmente pela radiação cósmica e eventos de supernova.

e ) O Sistema Solar surgiu em virtude de um processo de captura gravitacional de corpos celestes errantes na Via Láctea.

Resposta: Alternativa b.

3. Por muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol era desconhecida. Atualmente, com o auxílio de teorias que explicam a evolução das estrelas, sabe-se que a energia solar provém de processos que ocorrem no interior dessa estrela, envolvendo núcleos de elementos leves. Que processo é esse? Explique como ele ocorre.

Astro (dimensão)

Sol: aproximadamente 1.390.000 quilômetros de diâmetro.

Resposta: Fusão termonuclear. A alta temperatura e a alta pressão no interior do Sol provocam a fusão de núcleos de hidrogênio, formando núcleos de hélio. Nesse processo, ocorre grande liberação de energia.

4. O ciclo de evolução das estrelas envolve diversas etapas que dependem de diferentes características das estrelas. Utilizando seus conhecimentos sobre o nascimento e a morte das estrelas, analise as afirmações a seguir.

I ) Os elementos químicos básicos de uma estrela são o hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses e o hélio abre parênteses H e fecha parênteses.

II ) Acredita-se que o último estágio da vida do Sol seja na fase de anã vermelha.

III ) A explosão causada pela morte de uma estrela com massa maior do que 8 vezes a massa do Sol é chamada supernova.

IV ) A fusão termonuclear do hidrogênio se inicia no interior de uma estrela em formação quando seu núcleo atinge cerca de 10 milhões de graus Celsius.

Está correto o que se afirma em:

a ) apenas I.

b ) II e III.

c ) I e III.

d ) I, III e IV.

e ) todas as afirmativas.

Resposta: Alternativa d. No ciclo de evolução do Sol, acredita-se que, por conta de sua massa, seu último estágio seja na fase de anã branca.

5. Leia a manchete a seguir.

Cientistas resolvem mistério da Nebulosa de Anel Azul

Disponível em: https://s.livro.pro/izgtaw. Acesso em: 2 ago. 2024.

A manchete trata de um estudo para tentar entender a origem e a estrutura de uma nebulosa. Mas o que é uma nebulosa? Escreva em seu caderno a alternativa que responde corretamente a esta questão.

a ) São regiões com alta concentração de poeira interestelar e gases, nas quais pode haver o nascimento de estrelas.

b ) São corpos celestes iluminados, que orbitam os planetas e têm dimensões menores do que eles.

c ) São corpos celestes iluminados, sem luz própria, que refletem a luz de outras estrelas.

d ) São sistemas planetários, como o Sistema Solar, com apenas uma estrela central.

e ) São corpos celestes esféricos constituídos predominantemente por hidrogênio e hélio em altas temperaturas.

Resposta: Alternativa a.

Página 35

Professor, professora: Oriente os estudantes a resolver as questões de vestibular cujas alternativas são numeradas. Os valores das alternativas que respondem corretamente à questão devem ser somados, e a resposta é o resultado da somatória.

6. Nosso Sistema Solar é composto de uma estrela central, o Sol, e todos os corpos celestes que orbitam ao seu redor, incluindo planetas, asteroides, cometas e outros objetos menores. Os principais tipos de planetas no Sistema Solar são os rochosos e os gasosos. Além deles, astrônomos descobriram milhares de exoplanetas orbitando outras estrelas na Via Láctea.

Considerando o trecho citado anteriormente, assinale a alternativa ou as alternativas que correspondem corretamente à formação dos planetas do nosso Sistema Solar e exoplanetas.

01 ) Os planetas rochosos se formaram mais rapidamente do que os planetas gasosos.

02 ) A formação dos planetas rochosos ocorreu em regiões mais próximas do Sol.

04 ) Os planetas gasosos apresentam uma composição sólida por causa de sua formação rápida.

08 ) A maioria dos planetas fora do Sistema Solar são descobertos de forma direta, observando-se diretamente sua luz.

16 ) A descoberta de outros sistemas planetários ajuda a entender a formação do Sistema Solar.

Resposta: Soma: 01 mais 0 2 mais 16 é igual a 19.

7. Qual é a sequência correta que associa as informações dos dois quadros?

I. Satélite natural que gira ao redor da Terra.

II. Galáxia na qual está localizado o Sistema Solar com bilhões de outras estrelas.

III. Planeta que gira ao redor do Sol e ocupa a terceira posição em ordem de afastamento do astro.

IV. Conjunto de todos os astros, bem como de toda a matéria e todas as formas de energia existentes.

V. Conjunto formado por diversos planetas, satélites e cometas que giram ao redor do Sol.

A. Via Láctea.

B. Lua.

C. Sistema Solar.

D. Terra.

E. Universo.

Resposta: I − B; II − A; III − D; IV − E; V − C.

8. Diversos fenômenos ocorrem no Universo por causa da ação de forças gravitacionais. Essas forças, ao longo de bilhões de anos, transformaram nuvens de hidrogênio em grandes corpos estelares, nos quais ocorrem inúmeras colisões e reações de seus núcleos, liberando energia.

No Sol, cujo núcleo é composto principalmente de hidrogênio a altas temperaturas, há colisões com velocidades tão elevadas que ocorre a fusão termonuclear. A energia liberada nessas colisões no núcleo do Sol é a responsável por possibilitar o desenvolvimento de vida no planeta Terra.

a ) Sabe-se que a massa do núcleo de hidrogênio e de hélio é, respectivamente, 1 vírgula 67 vezes 10 elevado a menos 27 quilograma e 6 vírgula 65 vezes 10 elevado a menos 27 quilograma. Determine a diferença de massa resultante de uma reação de fusão de hidrogênio que ocorre no núcleo do Sol, caso em que quatro núcleos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio. Considere que c é igual a 3 vírgula 0 0 vezes 10 elevado a 8 metro por segundo.

Resposta: 3 vírgula 0 0 vezes 10 elevado a menos 29 quilograma. Resolução nas Orientações para o professor.

b ) Considerando que as fusões ocorrem a uma taxa de 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 38 por segundo, determine a potência gerada no núcleo do Sol.

Dica

Para calcular a potência solar gerada, considere que ela corresponde à taxa (razão) da energia por unidade de tempo; nesse caso, de 1 segundo.

Resposta: 4 vezes 10 elevado a 26 W. Resolução nas Orientações para o professor.

9. Leia o trecho da obra Viagem ao céu, de Monteiro Lobato, que narra o diálogo entre o personagem Pedrinho e seu burro.

[...]

— E qual é a sua opinião, burro, sobre a formação da Lua? Há várias hipóteses.

— Sim. Uns sábios acham que a Lua foi um pedaço de Terra que se desprendeu no tempo em que a Terra ainda estava incandescente. Outros acham que o planeta Saturno foi vítima duma tremenda explosão causada pelo choque dum astro errante✚. Fragmentos de Saturno ficaram soltos no céu, atraídos por este ou aquele astro. Um dos fragmentos foi atraído pela Terra e ficou a girar ao seu redor.

[...]

LOBATO, Monteiro. Viagem ao céu. São Paulo: Brasiliense, 1970. v. 4. p. 214.

a ) Forme um grupo de 3 ou 4 integrantes e façam uma pesquisa referente a outras hipóteses de como ocorreu a formação da Lua, além das mencionadas no texto.

b ) Debatam e elejam a hipótese que o grupo julga mais adequada e elenquem argumentos que refutem as demais.

c ) Apresentem a hipótese escolhida e as ideias formuladas pelo grupo à turma.

Respostas nas Orientações para o professor.

- Errante:

- que anda sem destino certo.↰

Página 36

CAPÍTULO3

Os astros no Universo

Movimento dos astros

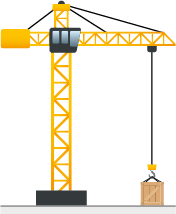

Algumas pessoas têm interesse em registrar astros do Universo por meio de fotografias. Essa tarefa exige experiência do fotógrafo, um local apropriado para registrar as imagens e o uso de algumas técnicas.

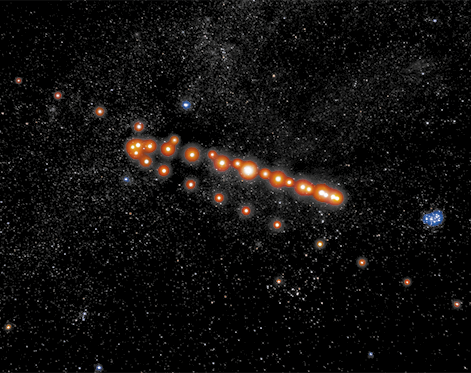

1. Analise a fotografia a seguir. O que as linhas pontilhadas curvas representam?

Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a perceber que as linhas curvas da fotografia representam o movimento dos astros no céu por causa do movimento de rotação da Terra.

Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)

1. Em fotografias de longa exposição do céu noturno, é possível identificar rastros de luz das estrelas. Explique o que esses rastros representam.

Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que os rastros de luz das estrelas representam o movimento aparente das estrelas no céu em razão do movimento de rotação da Terra.

Na fotografia da paisagem ficou registrado o movimento aparente de alguns astros no céu em uma noite com poucas nuvens, sem visibilidade da Lua, que é consequência do movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo.

Além da Terra, outros astros do Universo estão em constante movimento, até mesmo galáxias distantes, como verificado pelo astrônomo estadunidense Edwin Powell Hubble (1889-1953). Ao estudar a luz emitida pelas galáxias, ele percebeu que elas se afastam umas das outras e que, quanto maior a distância entre elas, maior a velocidade de afastamento.

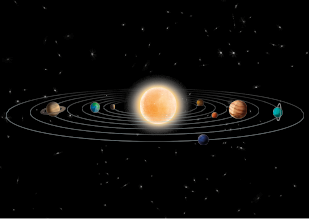

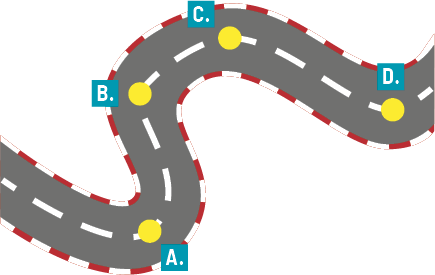

Os corpos celestes que fazem parte do Sistema Solar também estão em constante movimento em relação ao Sol e ao centro da Via Láctea, por exemplo. Os planetas se movimentam ao redor do Sol e de si mesmos, com os satélites naturais orbitando ao seu redor.

O movimento de rotação da Terra, no qual o planeta gira em torno do próprio eixo, é responsável pelo ciclo dia-noite, que tem duração de 24 horas.

Dica

Com o professor e os colegas, providenciem um globo terrestre e uma lanterna e simulem a ocorrência dos dias e das noites. Para isso, em um local com pouca luminosidade (se for na sala de aula, apaguem as luzes), liguem a lanterna, posicionando-a em frente ao globo com o feixe de luz apontado para a sua superfície. Girem o globo lentamente e verifiquem os locais que recebem luz da lanterna diretamente (dia) e os que não recebem (noite).

Lembrem-se de que a Terra gira de oeste para leste.

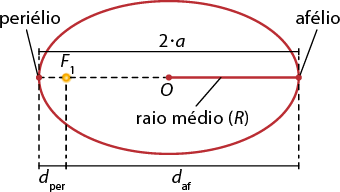

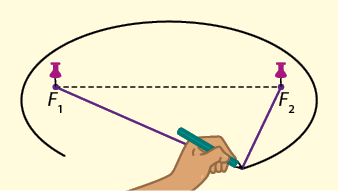

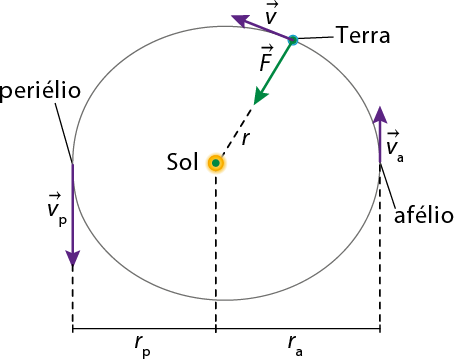

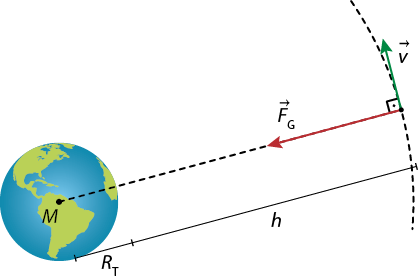

Já o movimento de revolução, em que a Terra descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, ocorre em aproximadamente 365 dias e 6 horas e está relacionado à marcação dos anos.

O movimento de revolução da Terra em relação ao Sol e a inclinação de seu eixo em relação ao plano de sua órbita estão vinculados, entre outros fatores, à ocorrência das estações do ano.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Página 37

Movimento e repouso

Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Leia a tirinha a seguir.

SCHULZ, Charles M. Minduim. O Estado de S. Paulo, 19 nov. 2019, caderno 2, p. 30.

2. Qual movimento da Terra pode ser associado ao nascer do Sol, citado na tirinha?

Resposta: Movimento de rotação.

3. De que maneira a personagem conseguiria perceber a movimentação da Terra em relação ao Sol?

Resposta pessoal. Os estudantes podem citar que a personagem deve acordar cedo e observar o movimento aparente do Sol no céu, que é resultado do movimento de rotação da Terra.

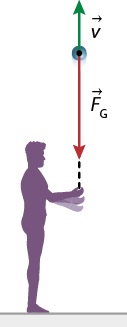

Você já estudou que a Terra e outros astros estão em movimento em relação ao Sol. Note que nessa frase descrevemos o movimento da Terra em relação a outro astro, no caso, o Sol.

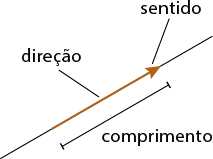

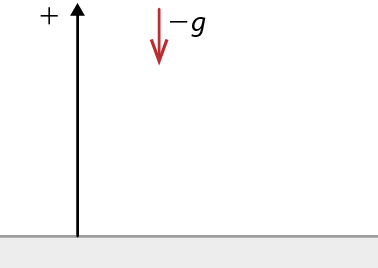

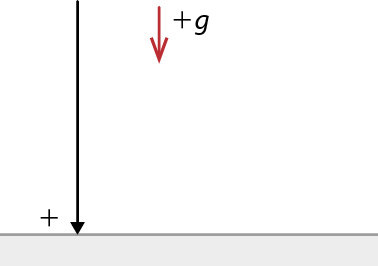

Para verificar se um corpo está em movimento ou em repouso, bem como definir sua localização, é necessário adotar um sistema de referência, isto é, um referencial.

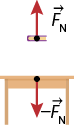

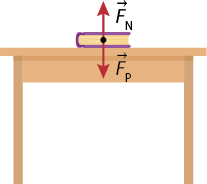

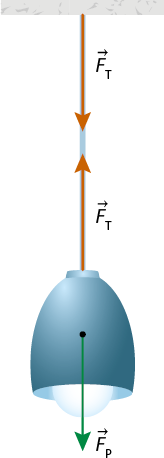

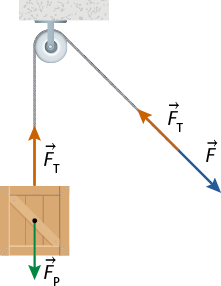

Confira as imagens apresentadas.

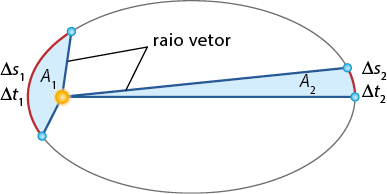

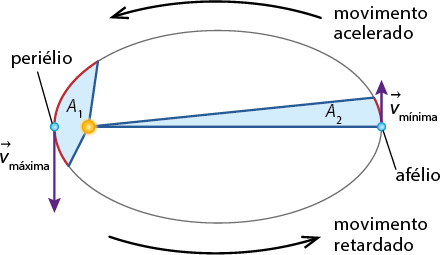

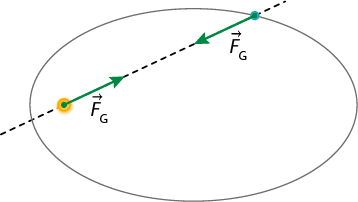

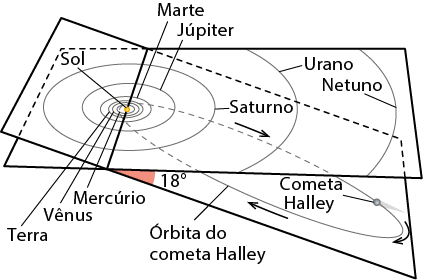

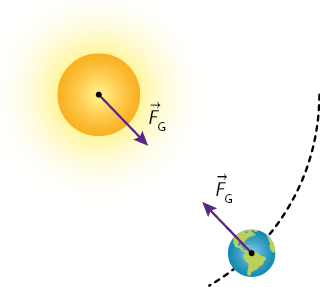

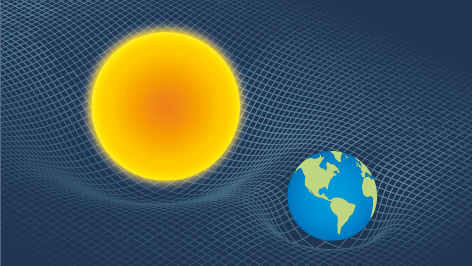

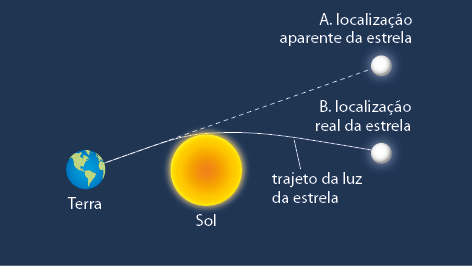

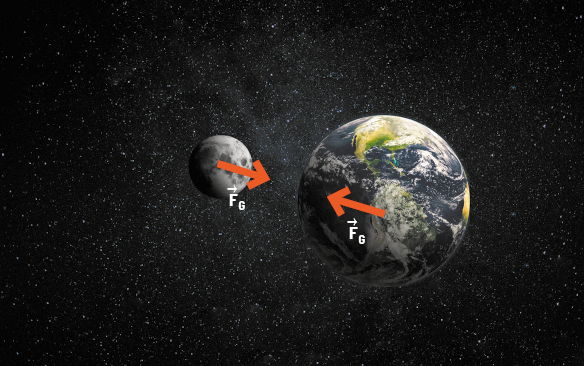

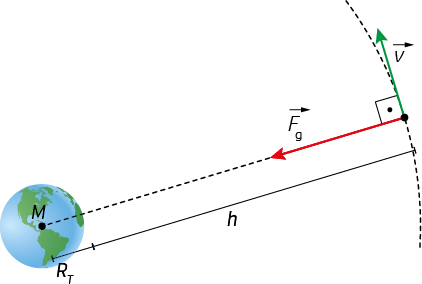

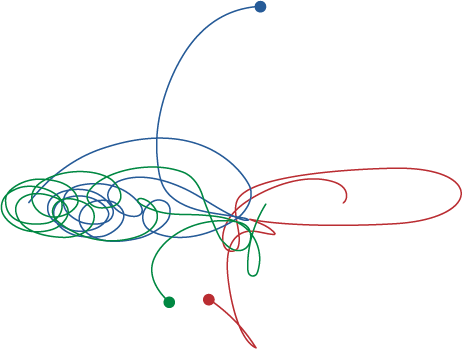

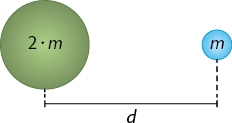

Como mencionado anteriormente, a definição de movimento está relacionada ao referencial. Portanto, adotando como referencial a árvore, é o automóvel que está em movimento. Isso se deve ao fato de o automóvel alterar sua posição com relação à árvore, afastando-se dela.