Página I

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR

Atualmente, os estudantes têm acesso a informações proveniente de diferentes fontes. Nesse contexto, o professor se torna essencial como orientador, incentivando-os a utilizar essas informações na construção do conhecimento científico e a relacioná-lo com situações do dia a dia. Estas Orientações para o professor foram desenvolvidas para apoiar essa tarefa, destacando como as habilidades e competências da BNCC estão sendo desenvolvidas, além de oferecer dicas, ferramentas de avaliação, leituras e atividades complementares, contribuindo de maneira eficaz para o processo de ensino-aprendizagem.

SUMÁRIO

Página II

Conhecendo a Coleção

Esta coleção, destinada aos estudantes do Ensino Médio, é composta de três volumes da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

Este volume destina-se a abordar os conteúdos do componente curricular de Física, incentivando os estudantes a reconhecer as inter-relações com o cotidiano, a fim de desenvolver habilidades, competências específicas e competências gerais propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio. Ele é dividido em seis unidades, que, por sua vez, são estruturadas em capítulos, proporcionando uma organização prática dos conteúdos, o que facilita o planejamento do professor ao longo do ano letivo.

Veja a seguir como estão organizados o Livro do Estudante e as Orientações para o professor.

Livro do Estudante

Páginas de abertura de unidade

Cada unidade se inicia com duas páginas de abertura, que apresentam imagens e textos relacionados aos conteúdos abordados. Esses recursos contextualizam e aproximam os conteúdos do cotidiano dos estudantes e os incentivam a expressar, por meio de questões reflexivas, os conhecimentos prévios acerca dos conteúdos que serão trabalhados.

Conteúdos

Os temas estudados em alguns capítulos se iniciam, especialmente, com contextualizações que buscam despertar uma postura ativa dos estudantes durante o processo de aprendizagem, bem como promover uma aproximação dos conteúdos com o cotidiano. Os recursos apresentados e as atividades sugeridas no decorrer dos capítulos também favorecem que os estudantes troquem ideias e relacionem os conhecimentos científicos com experiências do cotidiano.

Boxe complementar

Boxe com a proposta de enriquecer alguns assuntos dos capítulos e despertar a curiosidade dos estudantes por meio de informações complementares. Além disso, são sugeridas questões por meio das quais eles são convidados a refletir e a interagir com os colegas sobre o assunto estudado.

Compartilhe ideias

Esse boxe proporciona momentos de troca de ideias entre os estudantes sobre temas relevantes, apresentando atividades que incentivam a argumentação por meio da realização de debates, da troca de experiências pessoais e do compartilhamento de opiniões, em duplas ou em grupos.

Dica

Boxe que apresenta informações importantes que auxiliam na compreensão de assuntos abordados nos capítulos ou que ajudam na realização de atividades.

Atividades

Seção em que são propostas atividades com o objetivo de aprofundar os conteúdos abordados, recorrendo aos conhecimentos construídos durante o estudo dos capítulos para analisar, investigar, argumentar, formular e resolver problemas, individualmente ou em grupo.

Vocabulário

Boxe que apresenta o significado de termos destacados nos textos durante os capítulos, com o objetivo de auxiliar os estudantes na compreensão dos conteúdos.

Medida

Boxe que apresenta as medidas dos seres vivos e as dimensões e distâncias aproximadas de astros do Universo citados durante os conteúdos.

Cuidado

Boxe que visa despertar a atenção dos estudantes para certos cuidados que devem ser tomados, principalmente na realização de atividades práticas.

Atividades resolvidas

Esse boxe apresenta dicas e resoluções a fim de auxiliar os estudantes a estabelecer relações entre os conceitos abordados e as situações representadas em algumas atividades.

Prática científica

Nessa seção, são sugeridas atividades práticas que permitem aos estudantes investigar fenômenos e propriedades, incentivando-os a levantar hipóteses, desenvolver procedimentos, manipular materiais, observar e analisar resultados e trocar ideias com os colegas, tornando-se agentes ativos no processo de aprendizagem.

Conexões com...

Seção que reforça as conexões entre os conteúdos abordados nos capítulos e outros componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de outras áreas de conhecimento.

Ligado no tema

Seção que desenvolve trabalhos com os temas contemporâneos transversais propostos pela BNCC. Nela, são exploradas temáticas atuais que relacionam o conhecimento científico com a sociedade. Ao final da seção, são apresentadas questões acerca do tema, permitindo que os estudantes reflitam e debatam aspectos que envolvem valores, direitos e cidadania.

Retome o que estudou

Seção que possibilita aos estudantes avaliar seu aprendizado e retomar conceitos trabalhados, incentivando-os a sistematizar aqueles que são essenciais, além de auxiliar o professor a identificar as principais dúvidas e dificuldades da turma.

Página III

Mais questões

Essa seção apresenta questões dos principais exames de larga escala do Brasil, com temas relacionados aos conteúdos abordados nas unidades. Além de retomar os conceitos abordados, a seção busca familiarizar os estudantes com as estruturas de atividades comumente praticadas nesses exames.

Conheça mais

Seção com indicações de referências complementares, como filmes, livros e sites, relacionados a temas desenvolvidos nas unidades. Essas indicações visam ampliar o aprendizado dos estudantes sobre os conteúdos.

Respostas

Seção que apresenta as respostas de atividades que envolvem cálculos.

Lista de siglas

Apresentação do significado das siglas citadas no volume.

Referências bibliográficas comentadas

Seção que apresenta as principais obras consultadas na elaboração do volume, com breve comentário a respeito de cada uma delas.

Orientações para o professor

Esse material está organizado em duas partes. A primeira contém pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam a coleção, descrição e orientações sobre as seções e a estrutura de conteúdos, bem como suas relações com a BNCC, além de quadros de distribuição dos conteúdos. Já a segunda parte apresenta as orientações específicas para o professor trabalhar os conteúdos, as seções e as atividades de cada capítulo do volume.

Conheça a seguir como estão organizadas as informações das Orientações para o professor.

Objetivos da unidade

Localizado no início de cada unidade, esse boxe apresenta os objetivos de aprendizado que se espera que os estudantes alcancem durante o trabalho com os conteúdos da unidade.

Justificativas

Boxe que apresenta os principais conteúdos, as habilidades, as competências e os temas contemporâneos transversais propostos na BNCC que serão trabalhados em cada unidade.

BNCC em contexto

Boxe em que são destacadas e comentadas as relações dos conteúdos desenvolvidos no Livro do Estudante com as propostas previstas pela BNCC, entre elas as competências gerais e específicas, as habilidades e os temas contemporâneos transversais.

Respostas da abertura

Boxe em que são apresentadas as respostas das questões das páginas de abertura da unidade, além de orientações para a condução dessas questões.

Objetivos do capítulo

Boxe em que são listados os objetivos de aprendizado que se espera que os estudantes alcancem no trabalho com o capítulo. Esses objetivos auxiliam o professor a realizar as avaliações de aprendizagem ao longo do capítulo e a adequar seus planejamentos.

Acompanhando a aprendizagem

Seção em que são sugeridas estratégias e atividades para o professor acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Com base nas avaliações, é possível identificar as principais dificuldades da turma e criar condições para fazer ajustes em seu planejamento.

Boxe complementar

Seção que oferece orientações para o professor desenvolver o trabalho do boxe complementar do Livro do Estudante. Além disso, são apresentadas as respostas das questões propostas no boxe.

Atividade extra

Seção com sugestões de atividades para complementar em sala de aula o estudo de conteúdos trabalhados na unidade.

Compartilhe ideias

Seção que apresenta ao professor orientações e subsídios para auxiliar na condução das atividades propostas nessa seção do Livro do Estudante, visando desenvolver a inferência e a argumentação.

Conexões com...

Nessa seção, são apresentados os objetivos que os estudantes devem alcançar com o trabalho da seção no Livro do Estudante, além de orientações para a construção e a realização das aulas propostas em conjunto com outros componentes curriculares.

Prática científica

Contém sugestões para orientar os estudantes na realização das atividades práticas de investigação e instruções de como observar e interpretar os resultados das atividades. Além disso, a seção apresenta os objetivos a serem atingidos ao final das atividades práticas, assim como possíveis cuidados necessários para evitar acidentes ou obter o melhor aproveitamento da atividade.

Integrando o conhecimento

Seção que sugere possibilidades de relações de conteúdos com outros componentes curriculares de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e outras áreas do conhecimento, oferecendo sugestões e orientações para o trabalho em conjunto com professores desses componentes.

Página IV

Ligado no tema

Auxilia com orientações e comentários para o desenvolvimento do trabalho com os temas contemporâneos transversais propostos na seção no Livro do Estudante. Além disso, há instruções que auxiliam na condução das atividades de reflexão e nos debates.

Respostas

Disponibiliza respostas, resoluções e orientações de determinadas atividades realizadas ao longo dos capítulos, assim como comentários de atividades de provas oficiais.

Retome o que estudou

Boxe que fornece as respostas das questões presentes na seção do Livro do Estudante e orientações de como essas questões podem ser utilizadas como ferramenta avaliativa e de sistematização dos conceitos.

Fundamentos teórico-metodológicos

O ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ajudam a compreender os fenômenos naturais que nos cercam. Dessa maneira, o ensino de Biologia, de Física e de Química deve se pautar na realidade próxima dos estudantes.

Eles trazem consigo conhecimentos que construíram em sua vivência e geralmente se baseiam neles para tentar compreender e explicar os fenômenos naturais. No entanto, muitas vezes, precisam ir em busca de outros conhecimentos para compreender e resolver os problemas do cotidiano. O ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve contribuir para que os estudantes obtenham esses conhecimentos e estabeleçam as relações necessárias para conhecer o mundo que os cerca, resolver os problemas e argumentar e intervir na realidade de maneira consciente.

Diante disso, o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve se pautar nas necessidades dos estudantes e em sua formação cidadã. Assim, é preciso oportunizar momentos para que eles possam ter uma postura ativa e crítica durante o processo de estudo, aprofundamento e apropriação do conhecimento. Para isso, deve-se romper com a ideia de um professor detentor do conhecimento e passar a agir como mediador da aprendizagem, oportunizando questionamentos, argumentação de ideias e opiniões e incentivando a análise de situações.

Esta coleção procura desenvolver as competências e habilidades por meio de diferentes modelos didático-pedagógicos.

De acordo com a BNCC (2018),

[...] No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos explorados na etapa anterior. Trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, locais e globais.

[...]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Versão final. Brasília: MEC, 2018. p. 471-472. Disponível em: https://s.livro.pro/p3pjoo. Acesso em: 30 set. 2024.

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Ensino Médio busca a integração entre os seus componentes curriculares, Biologia, Química e Física, e entre eles e os componentes das outras áreas de conhecimento, que são Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Para possibilitar esse trabalho, a coleção é composta de três volumes organizados por componente curricular: Biologia (volume único), Química (volume único) e Física (volume único). No processo de ensino-aprendizagem de cada volume, os estudantes são motivados a mobilizar conhecimentos não só de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, mas também das outras áreas de conhecimento.

Quando ocorrem grandes eventos naturais, descobertas científicas, estudos promissores, grandes epidemias e catástrofes ambientais, a sociedade tende a cobrar respostas imediatas. Cabe aos professores de Ciências da Natureza e suas Tecnologias manterem-se atualizados, procurando constantemente estratégias didáticas adequadas capazes de responder às indagações dos estudantes e incentivá-los a construir o conhecimento concreto e crítico.

A abordagem desta coleção visa enfatizar as relações entre os contextos socioculturais, a história da Ciência, a experimentação e os conceitos científicos. Na perspectiva sociocultural, a aprendizagem envolve a apropriação cultural, que depende de diferentes linguagens (internet, cultura digital, gráficos, tabelas e gêneros textuais diversos). É preciso lembrar que o jovem vive imerso em um mundo de signos, utilizados para construir significados. O tipo de ferramenta ou signo mediador regulará a forma como os conceitos são internalizados, o que se dá quando o sujeito constrói os próprios significados sobre o mundo, associando-os a ideias de seu contexto sociocultural. Nessa perspectiva, a aprendizagem se estabelece quando os estudantes são capazes de compreender as relações entre os sujeitos sociais e os conhecimentos científicos, abandonando uma visão concreta do mundo e passando a percebê-lo de forma abstrata, generalizando os conceitos estudados e aplicando-os na análise de diversas situações. É importante lembrar que eles ainda podem ter concepções alternativas e que cabe ao professor identificá-las e trabalhá-las individualmente.

Página V

A história da Ciência possibilita aos estudantes conhecer os caminhos dela, a maneira como se desenvolveu e de que forma os estudiosos elaboram suas teorias, das primeiras até as atuais. Ela auxilia os estudantes a perceber que a Ciência se desenvolve com base em problemas e questionamentos da sociedade em cada época e em meio a dificuldades, dúvidas e equívocos. Além disso, na perspectiva da etnociência, é muito importante que o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias incentive os estudantes a valorizar e a reinterpretar os conhecimentos tradicionais, propiciando uma compreensão mais integrada entre a cultura e os conhecimentos científicos. Essas visões podem contribuir para a formação de um indivíduo com potencial de análise reflexiva e analítica, percebendo que a Ciência é uma construção humana, dinâmica e mutável e que o conhecimento científico está sujeito a reformulações.

Um ponto fundamental na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é a experimentação, a qual permite aos estudantes vivenciar situações práticas, colocando-se no papel central da construção do conhecimento, além de tornar as aulas mais dinâmicas e participativas. Nesta coleção, procuramos sugerir atividades práticas simples e acessíveis, que visam desenvolver conteúdos procedimentais e atitudinais. Os experimentos ou as demonstrações podem ser realizados no início das aulas ou no decorrer delas. Essas atividades permitem aos estudantes reconhecer a importância de desenvolver as etapas do método científico: observação, levantamento de hipóteses, elaboração de um plano de trabalho, montagem e coleta e análise de dados.

Para que o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias seja efetivo, também é importante considerar a realidade próxima dos estudantes, incluindo suas vivências e experiências. Junto às situações-problema, a valorização dos conhecimentos e das experiências prévias dos estudantes pode incentivá-los a se tornar protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, levando-os a buscar o conhecimento científico para explicar ou resolver problemas do cotidiano.

Durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor deve auxiliar os estudantes a construir argumentações e a se posicionar diante de situações do cotidiano, desenvolvendo o raciocínio e uma postura crítica. Essas capacidades proporcionam a formação integral dos estudantes como cidadãos atuantes e participantes das questões sociais relevantes.

Nesta coleção, utilizamos diferentes perspectivas teórico-metodológicas, pois entendemos que os professores precisam conhecer uma pluralidade de perspectivas teórico-práticas. Esse trabalho permite que sejam oferecidas aos estudantes abordagens variadas, dependendo do assunto e do campo do saber observados. Além disso, são oferecidas orientações de como desenvolver o pensamento acerca de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

[...]

A grande finalidade da educação em Ciências numa perspectiva CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) é dar da Ciência uma visão integrada, relacionando-a com a Tecnologia e evidenciando os impactos que estas têm na Sociedade e no Ambiente, bem como a influência que a Sociedade/Ambiente tem no desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. [....]

FERNANDES, I. M. B.; PIRES, D. M.; DELGADO-IGLESIAS, J. Perspetiva Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente (CTSA) nos manuais escolares portugueses de Ciências Naturais do 6º ano de escolaridade. Ciência e Educação, v. 24, n. 4, out./dez. 2018. p. 876. Disponível em: https://s.livro.pro/68ewos. Acesso em: 30 jul. 2024.

Assim, esta coleção apresenta alguns pilares.

Ferramentas

- Momentos de integração de conhecimentos (Biologia, Química e Física).

- Análise de situações.

- Experimentação.

- História da Ciência.

- Cultura digital.

- Divulgação científica.

- Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

Recursos

- Imagens diversas (esquemas, ilustrações e fotografias).

- Gêneros textuais diversos (textos de fontes diversas, reportagens, tirinhas, cartuns).

- Tabelas, gráficos e mapas.

- Materiais diversos e acessíveis.

- Recursos audiovisuais.

Metas

- Desenvolvimento de habilidades e competências.

- Leitura e interpretação de textos e dados.

- Cidadania.

- Protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.

- Desenvolvimento da alfabetização científica.

- Apropriação do método científico (observação, análise, levantamento e teste de hipóteses).

- Argumentação e comunicação científica.

- Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e do pensamento computacional.

- Desenvolvimento do raciocínio linguístico.

Problematização

A problematização é uma forma de iniciar uma aula, por exemplo, atraindo a atenção dos estudantes. Ao lançar uma situação-problema contextualizada, ela pode instigar e despertar o interesse deles pelo tema a ser abordado. Porém, não se trata apenas de apresentar uma sentença e pedir-lhes que a resolvam; é necessário que a situação-problema seja relevante para o estudante e que o professor acompanhe a resolução.

Dessa forma, o professor precisa verificar se a situação levantada é interessante para os estudantes e se efetivamente cria um elo adequado entre Ciência, tecnologia, sociedade, saúde e ambiente. Trata-se de uma proposição qualitativa, em que é preciso raciocinar sem o objetivo de aplicar fórmulas ou modelos prontos. A ideia é levar os estudantes a argumentar à medida que refletem sobre as estratégias necessárias para a resolução do problema, na busca de realizar uma ação investigativa. De maneira geral, essas situações contribuem para que os estudantes reflitam, levantem hipóteses, busquem explicações e confrontem seus modelos com as informações coletadas, a fim de realizar a sistematização do conhecimento, retomar todas as questões e chegar às conclusões. Para que eles sejam incentivados a participar das situações propostas e resolvê-las, o professor deve ser um mediador, orientando-os a encontrar soluções para os problemas e não atuando apenas como um transmissor de tarefas. Ele deve ainda considerar os conhecimentos prévios dos estudantes e suas respostas para o problema proposto.

Página VI

Nesta coleção, a problematização ocorre principalmente no desenvolvimento de alguns conteúdos, nas seções Prática científica, Atividades e Ligado no tema.

Interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade incentiva a formulação de um saber crítico-reflexivo com base no diálogo entre os conteúdos de diferentes componentes curriculares, possibilitando que os estudantes e professores reconheçam as relações entre os conhecimentos, deixando de concebê-los de maneira segmentada. Essa perspectiva proporciona aos estudantes uma compreensão mais abrangente da realidade, dando-lhes oportunidades de vivenciar uma aprendizagem mais efetiva e articulada, levando em conta os objetivos gerais e específicos de cada componente envolvido.

O conceito orientador de uma prática pedagógica desenvolvida em parceria, fruto de uma pedagogia integradora, é o de interdisciplinaridade, que se trata da:

[...] Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios.

[...]

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2011. p. 54.

Um trabalho interdisciplinar preocupa-se em relacionar os conceitos de modo articulado, promovendo o pensamento crítico, o pensamento científico, o pluralismo de ideias e a autonomia de pensamento, com o propósito de evitar a fragmentação do conhecimento e instigar o interesse dos estudantes na participação direta do processo de aprendizagem.

Esse trabalho deve estar ligado às culturas juvenis, considerando a vida dos estudantes e suas motivações em contextos reais e/ou próximos à realidade, de modo que os envolva e torne o processo, além de útil, prazeroso, dando voz, vez e atitude ativa a eles. Deve instigar o trabalho coletivo, de interação e colaboração, tanto entre os estudantes quanto entre eles e os professores, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de argumentar e organizar informações.

Professores e estudantes, por meio de práticas pedagógicas e vivências interdisciplinares, devem associar um conhecimento geral a conteúdos das diversas áreas do conhecimento e, ao final, promover uma síntese, ampliando a compreensão dele em relação ao do início do processo. É fundamental que os professores sejam os primeiros a trilhar esse percurso e garantam que as habilidades seguintes estejam envolvidas nessa abordagem.

Para colaborar para a mudança de visão conteudista e fragmentada do conhecimento para uma postura interdisciplinar, esta obra sugere, em diversos momentos, conexões entre os componentes curriculares e seus respectivos objetos de conhecimento com base em temas, conteúdos, recursos e seções que promovem tais abordagens.

A seção Conexões com... apresenta uma proposta de interdisciplinaridade entre os componentes curriculares de Biologia, Química e Física e os componentes curriculares das demais áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física), Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). A seção é apoiada pelas Orientações para o professor, com sugestões de desenvolvimento específicas para tirar o melhor proveito dos trabalhos propostos. Além disso, a seção Ligado no tema, por meio do trabalho com os temas contemporâneos transversais (TCTs) e outros textos e atividades ao longo do volume, possibilita explorar algum aspecto interdisciplinar, trazendo subsídios para o professor aproveitar a oportunidade de relacioná-los a outros componentes curriculares.

Para as atividades que permitem a integração com outros componentes curriculares, é preciso alinhar com o professor do outro componente os objetivos de aprendizagem pertinentes àquele trabalho e as formas como podem ser desenvolvidos em conjunto. Durante esse alinhamento, é importante evidenciar as relações que se espera que os estudantes estabeleçam durante a atividade, além de detalhar as etapas necessárias para o desenvolvimento de cada objetivo, estabelecer os prazos para a conclusão de cada etapa e estipular os critérios de avaliação.

Quando não for possível realizar o trabalho prático com a colaboração de outro professor, é importante identificar os principais conceitos e relações que se pode estabelecer entre os componentes envolvidos e buscar orientações sobre como desenvolver a proposta interdisciplinar com os estudantes. Também é importante orientar e acompanhar os estudantes para que realizem pesquisas direcionadas a fim de adquirir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da proposta interdisciplinar. Essas orientações devem estar relacionadas:

- à escolha de fontes de pesquisa confiáveis e adequadas à proposta;

- ao modo de realizar os registros, distinguindo o que é relevante para o estudo do que não é;

- à maneira como as informações obtidas podem ser organizadas;

- à forma como os resultados das pesquisas devem ser entregues (impressos, por meio de cartazes, postagens na internet etc.).

O trabalho interdisciplinar revela como o processo de aprendizagem é contínuo e permanente. O trabalho de associação entre componentes curriculares não propicia apenas uma formação integral e significativa, mas também fornece a oportunidade para o estudante desenvolver sua autonomia no processo.

Página VII

O Ensino Médio

O papel do professor

Entre todos os aspectos já citados a respeito do docente, frisamos que o professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve ser capaz de perceber as relações professor-estudante e estudante-estudante, de modo a orientar suas aulas de acordo com essas observações. Uma das formas de promover a interação em sala de aula é substituir algumas aulas expositivas por estratégias que incentivem a participação dos estudantes e a troca de ideias entre eles, o que pode ser feito por meio da oralidade, da escrita, de imagens ou de gestos.

Utilizar diferentes formas de abordagem pode auxiliar o docente a atingir o objetivo de levar os estudantes a desenvolver a capacidade de acessar as informações científicas, interpretá-las e formar as próprias opiniões. À medida que são orientados nesse sentido, ficará cada vez mais evidente para eles como ocorre a união da teoria com a prática.

[...] Dessa forma, a figura do professor aparece como mediadora, seja para formular questões que conduzam a discussão aos pontos considerados importantes, ou ainda para encaminhar a discussão para aspectos do cotidiano dos alunos, procurando assim falar com estudantes e não aos estudantes. Muda-se, portanto, o referencial, tirando o conhecimento como algo que vem do professor, que é assim detentor absoluto desse conhecimento (geralmente uma Ciência absoluta, inquestionável), e coloca-se o conhecimento como algo que pode ser construído pelos estudantes. [...]

NASCIMENTO, Viviane Briccia do. A natureza do conhecimento científico e o ensino de ciências. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 53-54.

O trabalho do professor em sala de aula é amplo porque, além de buscar metodologias que adaptem os conteúdos ao aprendizado dos estudantes, contribui para a formação de cidadãos críticos. Portanto, o profissional se depara com a necessidade de ir além do ensino de conteúdos para encaminhar os jovens a desenvolver habilidades, atitudes, valores e competências. Logo, é fundamental que se mantenha em constante formação.

[...] Entendendo que a democratização do ensino passa pelos professores, por sua formação, por sua valorização profissional e por suas condições de trabalho, pesquisadores têm defendido a importância do investimento no seu desenvolvimento profissional. Esse processo de valorização envolve formação inicial e continuada, articulada, identitária e profissional. Essa formação identitária é epistemológica, ou seja, reconhece a docência como um campo de conhecimentos específicos configurados em quatro grandes conjuntos, a saber: 1) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) conteúdos didático-pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 3) conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 4) conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana individual, com sensibilidade pessoal e social. E essa formação identitária é também profissional, ou seja, a docência constitui um campo específico de intervenção na prática social.

MARANDINO, Martha; SELLES, Sandra Escovedo; FERREIRA, Marcia Serra. Ensino de biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009. p. 11.

Para autores como Alarcão (2018) e Pimenta (2018), a formação de professores deve priorizar o profissional reflexivo, além de ser contínua para reelaborar os saberes, confrontando-os com a prática vivenciada em sala de aula.

O professor, ao atuar como um profissional reflexivo, deixará de reproduzir ideias e práticas para passar a integrar ciência, técnica, arte e sensibilidade. Para que ele atue sobre a própria prática, são necessários, de acordo com Alarcão (2018), conhecimentos científicos e pedagógicos; conhecimento do conteúdo curricular e pedagógico em geral do estudante, dos contextos, dos fins educativos e, por fim, de si mesmo.

Planejamento

Outro elemento significativo para o trabalho do docente é o planejamento. Ao planejar as aulas, o professor tem a oportunidade de refletir sobre como trabalhar as habilidades dos estudantes e quais estratégias usar no ensino de diferentes conceitos, procedimentos e atitudes.

Nessa fase do trabalho é possível que o docente organize suas atividades práticas, prevendo o tempo necessário ou disponível para cada uma delas. O planejamento de atividades deve seguir algumas etapas: a apresentação do tema; a delimitação dos problemas a serem investigados e o levantamento de hipóteses; a investigação do problema; a sistematização dos conceitos; e a avaliação. O professor também deve se planejar com base nos objetivos que pretende alcançar, levar em consideração as estratégias necessárias para essa finalidade e escolher os recursos necessários.

Contudo, ele deve se preparar para possíveis desvios no roteiro inicial, já que uma aula não é igual a outra, tampouco previsível. Também é necessário conhecer a si mesmo e aos estudantes (desenvolvimento cognitivo, socioeconômico e cultural), bem como ter preestabelecida a metodologia adequada àquele momento.

Nos casos propícios para articulação entre áreas diversas do conhecimento, é importante, mais uma vez, pensar no planejamento coletivo em parceria com professores de outros componentes curriculares. Faz-se necessário um encontro para que, com base em uma avaliação diagnóstica interdisciplinar, ambos os professores tracem os objetivos de aprendizagem pertinentes às áreas do conhecimento envolvidas, de modo que seja possível trabalhá-los em conjunto para potencializar a formação integral dos estudantes.

As Orientações para o professor oferecem subsídios para apoiar a confecção de planejamentos diversos conforme a necessidade do professor, dos conteúdos e das turmas. No entanto, é preciso atenção, autonomia e flexibilidade para adaptar as sugestões aqui fornecidas às regências contidas no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar e no currículo estadual. Outra atenção necessária ao planejar as aulas é quanto aos casos de estudantes com deficiências ou transtornos, os quais requerem a dedicação do professor a um Planejamento Educacional Individual (PEI).

Página VIII

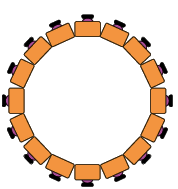

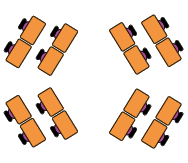

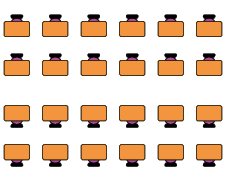

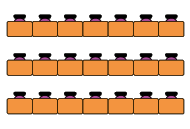

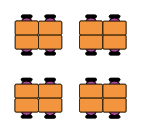

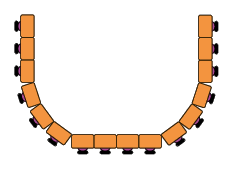

Organização do espaço

Com base nas novas perspectivas educacionais, o estudante do Ensino Médio tem papel de protagonismo em seu desenvolvimento pessoal. Portanto, apenas o modelo tradicional de configuração de uma sala de aula, com carteiras enfileiradas, em que o professor atua como único detentor do conhecimento, não supre a necessidade de um espaço propício para a interação e as relações interpessoais na aprendizagem.

Por isso, outras formas de organização do espaço da sala de aula, além de promover a construção do conhecimento de forma significativa e qualificada, podem ser aliadas para melhorar o convívio; incentivar a troca de experiências e a interação entre estudantes de diferentes perfis; favorecer o processo de inclusão; propiciar o desenvolvimento da empatia e da cooperação e proporcionar um ambiente mais dinâmico e agradável.

Confira a seguir algumas possibilidades de dispor as carteiras na sala de aula para motivar os estudantes a se interessarem mais pelas práticas escolares. Cada uma delas pode ser aplicada conforme a intencionalidade pedagógica, podendo variar, por exemplo, na recepção deles durante as aulas convencionais e nos momentos de avaliação. Atente, contudo, à presença de estudantes com deficiências ou transtornos, a fim de que essas possibilidades não prejudiquem o desempenho deles ou não os excluam das atividades.

Espaços não formais de ensino-aprendizagem

O ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias pode ocorrer em diversos espaços e contextos além da sala de aula. Alguns autores consideram três tipos de educação: formal, informal e não formal. De acordo com Gohn (2006),

[...] a princípio podemos demarcar seus campos de desenvolvimento: a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende "no mundo da vida", via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos.

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 50, p. 28, jan./mar. 2006.

As atividades direcionadas à educação não formal podem ser realizadas em espaços não escolares, como centros de Ciências, museus, jardins botânicos, herbários, zoológicos, planetários e indústrias. Alguns espaços onde se veiculam conhecimentos populares também oportunizam a aprendizagem, como lavanderias e tinturarias; locais de produção de laticínios ou bebidas; ambientes de fundição, funilaria e metalurgia; jardinagem e floricultura; feiras alimentares; shopping centers; pedreiras e pesqueiros.

Os espaços não formais de ensino ainda têm o papel de divulgar e comunicar a ciência.

[...] A educação não formal, por outro lado, com caráter sempre coletivo, envolve práticas educativas fora do ambiente escolar, sem a obrigatoriedade legislativa, nas quais o indivíduo experimenta a liberdade de escolher métodos e conteúdos de aprendizagem. Alguns exemplos de locais que oferecem a educação não formal são: museus, meios de comunicação, agências formativas para grupos sociais específicos, organizações profissionais, instituições não convencionais de educação que organizam eventos tais como cursos livres, feiras e encontros. [...] os museus de astronomia, planetários, observatórios astronômicos e clubes de astrônomos amadores que oferecem tais atividades podem ser incluídos na categoria de estabelecimentos de educação não formal em astronomia. [...]

LANGHI, Rodolfo; NARDI, Roberto. Ensino da astronomia no Brasil: educação formal, informal, não formal e divulgação científica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 4, 2009. Disponível em: https://s.livro.pro/xa90a6. Acesso em: 15 out. 2024.

Portanto, torna-se indispensável proporcionar vivências como essas aos estudantes, contemplando, no planejamento das aulas visitas a esses espaços não formais de ensino-aprendizagem. Essas sugestões visam fortalecer o ensino para que ele cumpra seu papel democrático, inclusivo e transformador e desperte nos jovens a capacidade e a necessidade de mudar o mundo.

Página IX

O estudante

É inegável que as constantes transformações na sociedade resvalam em âmbitos diversos da vida social, incluindo a escola. Nesse processo, os estudantes se deparam com instituições de educação que nem sempre conseguem acompanhar as mudanças estabelecidas fora dos muros escolares, uma vez que se debatem entre práticas há muito enraizadas. Surge, com isso, a necessidade de adaptação frente a novas demandas, ou seja, de contribuição para a formação de jovens que já agem e participam da sociedade em que vivem como sujeitos ativos, preparando-os não somente para o mercado de trabalho, mas também para os desafios que lhes são proporcionados, tornando-os cada vez mais independentes e desenvolvendo neles atitudes e valores como a inovação, a criatividade, a organização e o planejamento, que lhes serão importantes como cidadãos.

Um discurso bastante presente nas novas propostas político-pedagógicas é a democratização do ensino público e a melhoria de sua qualidade, baseados na equidade, justiça social e a valorização da diversidade dos estudantes. Essas transformações devem envolver uma série de ações por parte dos pais, professores e especialistas, muitas vezes, envolvendo também a reformulação de currículos.

Um dos pilares que deve sustentar essa manobra "está no reconhecimento de que a reflexão sobre a multiplicidade exige a consideração da identidade não como essência, mas como um campo de ação social" (BRASIL, 2013, p. 18). Desse modo, há de se compreender o que é ser jovem atualmente, ou seja, cidadãos em transformação, em sua maioria, conectados e engajados tecnologicamente, cientes dos fatos e acontecimentos sociais e culturais que ocorrem no âmbito local e mundial, que buscam respostas perante as dúvidas e os anseios que sentem, curiosos e criativos, apreciadores da cultura local e global, entre outras características.

[...]

O mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais, no qual os jovens buscam demarcar sua identidade juvenil. Longe dos olhares dos pais, educadores ou patrões, mas sempre tendo-os como referência, os jovens constituem culturas juvenis que lhes dão uma identidade como jovens. As culturas juvenis, como expressões simbólicas da condição juvenil, se manifestam na diversidade em que esta se constitui, ganhando visibilidade através dos mais diferentes estilos, que têm no corpo e no visual uma das suas marcas distintivas.

[...]

REIS, Juliana Batista dos; JESUS, Rodrigo Ednilson de. Marcas das culturas juvenis. In: Culturas juvenis e tecnologias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. p. 16.

Dessa forma, ao considerar essa pluralidade das identidades juvenis, tomando os jovens como sujeitos sociais com importante participação cultural dentro e fora dos muros da escola, apresentam-se, nesta coleção, diversos temas que podem ampliar o repertório de conhecimento desses estudantes, a fim de instigá-los a ter contato com a área de Ciências da Natureza por meio de assuntos que sejam pertinentes, significativos e agradáveis a eles. Além disso, acredita-se que eles usarão esse aprendizado não somente na escola, mas também em diferentes fases da vida, para seu desenvolvimento pessoal e profissional, e na atuação como cidadãos participativos do meio em que vivem.

Entre os elementos que constituem as culturas juvenis, destacam-se ainda a arte, o esporte, a política e a tecnologia. Esta última tem exercido um papel significativo nas práticas cotidianas dos jovens, que encontram nas plataformas digitais um meio para expressarem sua singularidade. A respeito disso, Carrano, Damasceno e Tafakgi afirmam que:

[...] notar pelas mídias eletrônicas, podem e devem ser utilizadas como ferramentas que facilitem a interlocução e o diálogo entre os jovens, profissionais da educação e da escola, contribuindo assim para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras em comunidades de aprendizagens superadoras das tradicionais hierarquias de práticas e saberes ainda tão presentes nas instituições escolares.

[...]

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Formação de professores do ensino médio, etapa I - caderno II: o jovem como sujeito do ensino médio. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2013. p. 27-28.

Nesse sentido, são vários os benefícios que se observam ao transformar a cibercultura em uma aliada dos métodos de ensino, mas exigem que educadores estejam abertos a aprender os novos recursos e a se prepararem adequadamente para se tornar mediadores nas novas configurações de ensino e aprendizagem e não os detentores máximos do saber.

Ainda no que se refere à inserção das culturas juvenis no contexto escolar, é possível organizar pesquisas, atividades temáticas e rodas de conversa em que os estudantes terão a oportunidade de falar sobre a relação que mantêm com tecnologias digitais, música, dança, moda e outros interesses relacionados ao seu desenvolvimento pessoal. Com base nessas práticas, o currículo escolar poderá ser planejado de modo a contemplar os temas integrantes das culturas juvenis.

A autonomia dos estudantes, em conjunto com o autoconhecimento e a autoestima – que, da mesma forma, devem ser trabalhados no contexto escolar –, auxiliará os jovens não somente na definição de suas escolhas profissionais, mas também no "que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos" (BRASIL, 2018a, p. 463). Identificar as inspirações e as expectativas dos estudantes, bem como suas angústias e aflições no que se refere ao futuro, é imprescindível para que se inicie esse trabalho, cujo objetivo é permitir que aprimorem as habilidades e competências exigidas para o que almejam – por isso a importância de um ensino personalizado, que valorize as singularidades dos sujeitos envolvidos e transforme o professor em um facilitador.

Página X

Orientações pedagógicas

Interações sociais e saúde mental

Entre os muitos atributos e habilidades exigidos dos professores na atualidade, é fundamental ressaltar a importância de um olhar atento e sensível para detectar atitudes que possam refletir problemas pelos quais os estudantes estejam passando, dentro ou fora de sala de aula. Essas adversidades podem se manifestar de formas distintas, como por meio da dificuldade de lidar com emoções ou de comportamentos que indiquem falta de interação social ou problemas de convivência.

Como a saúde mental não se caracteriza por sua linearidade, mas por dimensões, o professor, além de estar continuamente vigilante, deve promover, constantemente, o desenvolvimento de certas habilidades, atitudes e valores dos estudantes. Nesse momento, é válido salientar que a escola não deve se limitar a abordar os conteúdos curriculares regulares, mas também promover junto aos estudantes a capacidade de se comunicar e de se relacionar com os colegas, ouvindo-os e praticando a empatia; de respeitar as regras do ambiente escolar; de engajar em atividades culturais, entre outras. Concomitantemente ao reconhecimento de habilidades, deve ocorrer a identificação de situações que podem dar indícios de questões relacionadas às interações sociais e à saúde mental e que precisam ser observadas, como bullying, cyberbullying, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, isolamento social, maus-tratos, violências de qualquer tipo, problemas com autoimagem e distúrbios alimentares.

Em consonância com esses fatores e pautada em metodologias especializadas, é dever da comunidade escolar, incluindo diretores, coordenadores, professores, outros funcionários que desempenham atividades técnicas e administrativas e também os próprios estudantes, manter um ambiente harmonioso e livre de conflitos, promovendo a cultura da paz. Nesse sentido, promover o diálogo de forma respeitosa, prezando pela comunicação não violenta; incentivar práticas colaborativas, em detrimento das competitivas; manter relações horizontais, ou seja, sem predominância de estruturas hierárquicas; e desenvolver continuamente as competências socioemocionais mostram-se essenciais para que a saúde mental dos sujeitos pertencentes a esse contexto seja preservada.

Embora sejam perceptíveis em muitas ocorrências, alguns dos problemas descritos anteriormente aparecem de modo silencioso ou são negados insistentemente. Casos de bullying e de cyberbullying, por exemplo, podem acontecer sem que ninguém os testemunhe, dificultando sua constatação, uma vez que a vítima pode ser intimidada ou ameaçada se relatar o ocorrido a um terceiro. Nessas situações, canais abertos de comunicação e, novamente, atenção às mudanças comportamentais, ainda que sutis, são capazes de reverter esse cenário. Além disso, projetos paralelos em que são discutidas questões como relações humanas, diversidade e construção da identidade na juventude demonstram eficácia no combate a essas questões.

Quanto ao bullying, é fundamental enfatizar que ele se caracteriza por ser recorrente, ter intenção de chatear ou

ameaçar e não ter motivos claros para acontecer, evidenciando que a força e o poder do agressor sobre a vítima constituem suas bases estruturantes. Ele deve, portanto, ser diferenciado de brigas ocasionais ou de situações pontuais em que haja discordância entre os estudantes. Já o cyberbullying pode prejudicar a saúde mental dos estudantes por meio de insultos, intimidações e violência psicológica causados por usuários de redes sociais ou outros meios digitais, sendo potencializados pela abrangência da internet.

Uma vez que as consequências do bullying e do cyberbullying extrapolam o ambiente onde ele foi praticado, as medidas preventivas devem se estender a outros contextos. Tanto a instituição familiar como a escolar são essenciais para detectar a violência e impedir que ela aconteça, por isso devem agir em conjunto visando à superação dessa e de toda forma de violência.

Cabe ressaltar que as medidas tomadas com relação a esse problema não objetivam punir o agressor, mas oferecer-lhe assistência. Apesar dos mecanismos que possibilitam a resolução, ainda que lenta e gradual, dessas questões, alguns casos podem se revelar mais graves, exigindo que se busque ajuda especializada. Nesse contexto, o professor tem muito a contribuir no combate a esses tipos de violência, desenvolvendo atividades, abordagens e campanhas antibullying.

Sugestões de práticas para a promoção da boa convivência

1. Nos primeiros dias de aula, promova momentos para combinar práticas de cuidados ao se relacionar com as pessoas, como:

- pensar no que quer falar, de modo que seja dito somente se tiver certeza de que não ofenderá ou magoará alguém;

- conversar fazendo uso de palavras positivas, sem prepotência, coação ou agressividade;

- respeitar o próximo e a si mesmo;

- apoiar suas atitudes em comportamentos éticos, democráticos e inclusivos;

- não julgar nem comparar as pessoas;

- assumir o que fala e suas atitudes;

- valorizar e promover o desenvolvimento da autoestima;

- desenvolver competências socioemocionais, como empatia, respeito, responsabilidade, foco, persistência e autoconfiança.

2. Em parceria com um profissional especializado, promova momentos para conversarem, por exemplo, sobre:

- a importância da empatia nos ambientes digitais;

- o respeito à intimidade de cada um;

- a importância de assumir a responsabilidade pelo que diz e faz;

- o desenvolvimento da autoestima;

- a importância de denunciar atos de violência e discriminação de qualquer tipo;

- o combate aos estereótipos, à violência sexual, à intolerância religiosa, ao racismo, à xenofobia, ao discurso de ódio, ao cancelamento digital, entre outros.

Página XI

3. Proponha rodas de conversa mediadas reflexivas, realizadas por meio de diálogos respeitosos, abordando temáticas sensíveis de nossa sociedade, como desigualdade de gênero, violência contra a mulher, homofobia, transfobia e racismo.

4. Promova atividades culturais relacionadas a diferentes matrizes étnico-culturais (abordagens que utilizam a linguagem artístico-literária permitem um trabalho prático com essas temáticas e colaboram para o contato com o outro).

5. Realize dinâmicas que objetivam expor sentimentos e emoções. Esse tipo de atividade deve ser bem orientado e conduzido para não causar desconforto e constrangimento aos estudantes.

6. Proponha a produção e divulgação de autobiografias contemplando a diversidade e as características pessoais dos estudantes a fim de valorizar os diferentes perfis.

7. Assista com os estudantes a filmes e documentários para refletir e conversar sobre diferentes assuntos sociais importantes relacionados à saúde emocional e ao campo da convivência.

8. Inclua estudantes em situação de itinerância (povos ciganos, circenses, migrantes, imigrantes ou em trânsito) ao ambiente escolar por meio de momentos de conversa e trocas de experiências, como forma de promover o acolhimento deles e consequentemente ampliar o universo dos demais estudantes.

Abordagens como essas podem auxiliar na percepção de situações problemáticas e oferecer suporte aos estudantes, evitando que possíveis episódios de discriminação ou violência ocorram. Nesta obra, em momentos apropriados, propomos atividades que promovem o pensamento crítico, o diálogo e a resolução de conflitos, oportunizando aos estudantes o aprofundamento de discussões, a fim de que se posicionem diante de temas importantes, desenvolvendo a empatia e o respeito ao próximo.

Estratégias de ensino-aprendizagem

As metodologias ativas

As metodologias ativas consistem em abordagens diversificadas que consideram o estudante como centro do processo de aprendizagem e o professor como mediador dele (MORAN, 2018).

O fato de, em uma mesma sala de aula, o professor se deparar com jovens que têm variadas formas de aprender exige da prática pedagógica ações que possibilitem alcançar os diferentes perfis desses estudantes, uma vez que eles já chegam com seus conhecimentos de mundo e da cultura, o que tem grande influência no processo de aprendizagem. Nesse sentido, as metodologias ativas, além de associarem situações de ensino à realidade, são fundamentais para que o professor consiga atingir o maior número de estudantes possível, já que elas fornecem possibilidades de compreensão dos conteúdos de modo diferente das práticas comumente utilizadas e abrangem maior variedade de formas de aprender.

[...]

O que constatamos, cada vez mais, é que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Nos últimos anos, tem havido uma ênfase em combinar metodologias ativas em contextos híbridos, que unam as vantagens das metodologias indutivas e das metodologias dedutivas. Os modelos híbridos procuram equilibrar a experimentação com a dedução, invertendo a ordem tradicional: experimentamos, entendemos a teoria e voltamos para a realidade (indução-dedução, com apoio docente).

[...]

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 2.

É importante, ainda, considerar que a autonomia e a motivação se inter-relacionam no processo de aprendizagem. O interesse em buscar novos conhecimentos e a oportunidade possibilitada aos estudantes de ser responsáveis pelo seu aprendizado despertam a motivação e, estando motivados, eles nutrem o desejo de aprender mais e de descobrir novas informações.

Dessa forma, acreditamos que um estudante engajado se sentirá mais responsável e comprometido com o próprio processo de aprendizagem, uma vez que, ao ser exposto a desafios, mesmo que simples, como uma pesquisa para a busca de respostas sobre um assunto proposto, ele terá a curiosidade despertada, além de ter a possibilidade do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Assim, é preciso que os estudantes sejam constantemente incentivados, para que esse interesse inicial não se perca ao longo do ano letivo ou da vida deles.

Em consonância com o que foi exposto e acreditando na promoção do estudante como agente atuante e responsável em seu processo de aprendizagem, sugerem-se, em diversos momentos desta obra, tanto no Livro do Estudante como nas Orientações para o professor, atividades baseadas nas estratégias de metodologias ativas, que oportunizam o desenvolvimento da autonomia e da participação dos estudantes, objetivando à pesquisa para a construção de novos conhecimentos, debates, trocas de ideias e experiências com os colegas sobre os temas propostos e atividades em grupos em que possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo das unidades. Essas ações promovem aspectos como cooperação, empatia, pluralismo de ideias, argumentação, inferência, pensamento crítico, curiosidade intelectual, investigação e pensamento científicos, entre outros. A seguir, apresentamos algumas sugestões de estratégias de metodologias ativas.

One-minute paper

O professor faz uma pergunta relacionada ao conteúdo e os estudantes devem respondê-la em até 1 minuto, de maneira concisa e direta. Eles podem registrar a resposta no caderno ou em uma folha avulsa. Essa estratégia pode ser utilizada como uma avaliação diagnóstica para identificar o nível de conhecimento da turma sobre o assunto ou pode ser realizada em diferentes momentos, como antes, durante ou ao final da aula.

Página XII

Turn and talk

O professor propõe uma questão aos estudantes, que se viram (turn) para discutir (talk) a resposta com o colega imediatamente ao lado. Essa estratégia possibilita que eles organizem e compartilhem oralmente suas ideias e ouçam ativamente as opiniões do colega. Além disso, ela busca acessar os conhecimentos prévios e desenvolver a argumentação.

Think-pair-share

O professor propõe a questão e orienta os estudantes a refletir individualmente sobre ela (think). Em seguida, organiza-os em duplas para que troquem opiniões sobre a questão (pair). Por fim, incentiva as duplas a compartilhar suas respostas/conclusões com a turma (share).

Gallery walk

Os estudantes exibem suas produções de maneira semelhante a uma galeria de arte, fixando-as em paredes ou organizadas em fileiras. Eles devem circular e visitar todos os cartazes. Assim, cada um terá a oportunidade de apresentar seu trabalho e conhecer a produção dos colegas.

Jogo pedagógico – Verdadeiro, falso ou discussão

O professor deve confeccionar, com antecedência, de quatro a seis tabuleiros, que poderão ser utilizados em diferentes momentos durante o ano letivo. Cada tabuleiro deverá ser dividido em duas partes para organizar dois conjuntos de envelopes. De um lado do tabuleiro devem ser fixados cinco envelopes, numerados de 1 a 5. Já do outro lado, devem ser fixados três envelopes, nomeados com as palavras verdadeiro, falso e discussão.

Para realizar a atividade, também devem ser confeccionados de vinte a trinta cartões, com perguntas relacionadas ao conteúdo estudado. As perguntas devem ter como resposta verdadeiro ou falso, mas não devem estar registradas no cartão, e sim em um gabarito, que servirá para a consulta dos grupos ao final da atividade.

Para realizar o jogo, organize a turma em grupos e entregue a cada um deles um dado e um tabuleiro, com os cartões já inseridos dentro dos envelopes numerados de 1 a 5. Cada integrante deverá jogar o dado e tirar um cartão do envelope, de acordo com o número sorteado (caso seja o número 6, o jogador passa a vez para o colega). O estudante deverá ler a questão e tentar respondê-la sozinho para colocar o cartão no envelope verdadeiro ou falso. Os colegas do grupo podem ajudá-lo a responder e, quando não souberem a resposta, o cartão deverá ser colocado no envelope discussão.

Ao final, o professor deve disponibilizar o gabarito aos grupos, para que façam a correção e conversem sobre as perguntas que foram depositadas no envelope discussão, sanando as dúvidas e revisando o conteúdo. Os acertos devem ser anotados na lousa, em um placar. O grupo com maior pontuação vence.

Debate

Os estudantes se posicionam de modo a formar dois grupos. Um grupo faz um levantamento de aspectos positivos ou favoráveis com relação a um assunto, ao passo que o outro faz um apanhado dos pontos negativos ou desfavoráveis. Para isso, é necessária uma pesquisa prévia em fontes relevantes e confiáveis, a fim de extrapolar as opiniões típicas do senso comum. Em seguida, sugere-se que eles façam anotações sobre os argumentos e os contra-argumentos que desejam evidenciar no debate. Ao final, um estudante de cada grupo apresenta a defesa de seu grupo a fim de que o outro grupo analise e exponha seus contra-argumentos.

Seminário

Os estudantes devem ser organizados em grupos e orientados a preparar o seminário, de acordo com o tema e a data estipulada. Primeiro, cada grupo deverá planejar o que será apresentado, definindo o tema e dividindo as tarefas entre os integrantes do grupo. Em seguida, deverão executar o planejamento, realizando as pesquisas necessárias, levantando dados e informações em fontes confiáveis. Com as informações coletadas, os grupos deverão organizar o roteiro com os principais tópicos que farão parte da apresentação e organizá-la, produzindo, se necessário, materiais audiovisuais, como cartazes e vídeos. Os grupos deverão organizar a apresentação, distribuindo as falas entre os integrantes, para então ensaiá-las.

No momento da apresentação, um dos integrantes do grupo deverá iniciar o seminário apresentando um resumo do que será exposto. Na sequência, cada um dos demais integrantes deverá apresentar sua parte, falando com clareza, sem utilizar gírias ou repetições em excesso de determinadas palavras ou expressões, apresentando, assim, as informações de forma coesa e coerente. Ao final, deve ser realizado um momento de conversa para refletir sobre os diferentes posicionamentos da turma com relação ao tema apresentado e concluir quais pontos precisam ser retomados.

Ao propor atividades como as sugeridas anteriormente, verifique sempre a compatibilidade de cada uma com as individualidades de cada estudante. Pode ser que algum estudante com deficiência ou transtorno necessite de adaptação para não haver qualquer tipo de exclusão.

Pesquisa escolar

No processo de ensino-aprendizagem, a pesquisa é uma estratégia bastante utilizada para trabalhar com os estudantes em sala de aula. No entanto, para obter resultados satisfatórios, existem algumas orientações que o professor deve fornecer a eles antes de realizá-la.

1. Definição do tema: ao definir claramente o tema da pesquisa, estabelece-se um objeto de estudo que desperte o interesse dos estudantes.

2. Planejamento: estabelecer um planejamento para a pesquisa, no qual devem constar os objetivos, envolvendo a problemática inicial sobre o tema escolhido; as fontes de pesquisa (livros, jornais, revistas, internet, dicionários, enciclopédias, fotografias, documentários, filmes etc.); a distribuição de tarefas e a elaboração de um cronograma.

3. Coleta de dados: início dos trabalhos para a efetiva realização da pesquisa. É fundamental que haja interação e troca de experiências entre os próprios estudantes nessa etapa, para que possam verificar se seu trabalho está sendo produtivo para o restante do grupo.

Página XIII

4. Análise e interpretação dos dados: as informações coletadas devem ser analisadas e interpretadas, pois apenas farão sentido após serem relacionadas com os conhecimentos prévios dos estudantes, com sua realidade próxima, com os conteúdos estudados nos capítulos e com as problemáticas propostas no início da pesquisa.

5. Produção do texto: refere-se a uma reunião de pauta com todo o grupo para definir a ordem em que os tópicos serão apresentados e produzir um rascunho do texto com as informações pesquisadas.

6. Revisão: após essas etapas, cada membro do grupo deve novamente ler o trabalho e apresentar suas considerações finais. A parte final, por sua vez, é composta das referências bibliográficas.

7. Socialização: é fundamental que os grupos troquem informações sobre as conclusões a que chegaram. Outra opção é escolher um meio de divulgação da pesquisa para compartilhá-la com os outros estudantes da escola, com os funcionários ou com a comunidade.

Trabalho em grupo

Os trabalhos em grupo podem contribuir para a aprendizagem, pois incentivam a interação de todos os envolvidos, o que cria uma oportunidade para conversarem, trocarem ideias e debaterem determinados assuntos.

[...] o trabalho em grupo desponta como uma alternativa ao modelo tradicional, por meio da qual os alunos podem estabelecer uma relação dialógica e dialética com seus colegas e professores. Assim, eles compartilham diferentes momentos e percursos de aprendizagem, trocando distintas experiências de vida e educacionais.

[...]

BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 80. (Série Desafios da Educação).

A colocação de situações diversificadas, de assuntos polêmicos, além de instigar a curiosidade dos estudantes, permite o desenvolvimento de um debate rico e construtivo, em que eles se sentem encorajados a buscar soluções e alternativas. Uma das características do trabalho em grupo é levar o estudante a expor suas ideias e argumentar sobre o que pensa, estabelecendo uma relação entre sua opinião e a dos colegas, além de se relacionar com o outro e ouvi-lo.

Ao explorar esse tipo de trabalho, é importante que os elementos de avaliação tenham o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das ideias e os argumentos dos estudantes. O professor deve conduzir as ações desencadeando questões desafiadoras, evitando uma postura autoritária, o que comprometeria a participação dos estudantes e, consequentemente, dificultaria a manifestação de seus sentimentos e dúvidas.

Leitura e escrita

A leitura, a escrita e a interpretação de textos estão relacionadas à competência leitora. Por esse motivo, nesta coleção elaboramos estratégias de leitura para que o estudante interprete signos e mensagens tanto em textos quanto em imagens, gráficos ou tabelas, em diversos níveis de cognição, o que viabiliza a interpretação e a compreensão da leitura crítica e autônoma.

Não é somente com base na capacidade de ler e escrever que os estudantes afirmam sua alfabetização. É necessário dispor de meios para consolidar essas competências a fim de que o estudante as desempenhe de maneira efetiva para obter conhecimentos e se expressar.

Atualmente, a rapidez e a praticidade com que se tem acesso à informação, muitas vezes, condiciona os jovens a desenvolver uma leitura rápida e fragmentada. Portanto, a leitura contínua e atenta é fundamental para ser um veículo de informação eficaz, o que consequentemente também é importante para construir o conhecimento.

Além das leituras estratégicas, ao longo deste material, os estudantes são incentivados a registrar suas respostas e opiniões por escrito. Dessa forma, garantimos que a escrita também seja efetiva nesse processo.

Argumentação e inferência

Os estudantes, no Ensino Médio, devem consolidar sua capacidade de análise, compreensão e argumentação a fim de se posicionar com segurança sobre as mais diversas questões. Essa capacidade é indispensável para reconhecerem quando argumentos com os quais se deparam são válidos ou não, tornando-se aptos não só para a vida prática cotidiana, mas também para as etapas seguintes de formação no Ensino Superior. Analisar, compreender e argumentar constituem um conjunto de práticas fundamentais para a interação social e para que os estudantes exerçam plenamente sua cidadania.

A capacidade de análise e compreensão está muito ligada à capacidade de inferência, um processo pelo qual o leitor chega a uma conclusão tendo como base uma ou mais premissas. A inferência pode ser feita com base em pistas fornecidas no próprio texto. Uma vez obtidas as pistas, deve-se confrontá-las com aspectos conhecidos da realidade. Assim, por meio de diversos mecanismos de análise, são estabelecidas relações com base em um indício para formular conclusões.

[...]

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está, de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a escrita.

[...]

DELL'ISOLA, Regina L. Péret. Inferência na leitura. Glossário Ceale. Disponível em: https://s.livro.pro/wtyx1f. Acesso em: 31 jul. 2024.

Sendo assim, em uma leitura inferencial, o leitor lê algo, recorre a pistas que o próprio texto fornece e aos seus conhecimentos prévios em um processo contínuo. Com isso, ele interpreta as informações implícitas e, por fim, compreende ou faz novos questionamentos sobre o que leu.

A argumentação é uma organização discursiva que tem entre suas principais características a negociação de argumentos favoráveis e contrários a certa perspectiva, tendo o objetivo de chegar a uma conclusão. Assim, ela tem o intuito de convencer alguém, defendendo ou rejeitando determinado ponto de vista, e pode ser desenvolvida tanto oralmente quanto por meio da escrita. Em sala de aula, as atividades relacionadas à argumentação podem incluir leitura, oralidade e produção escrita e devem ser escolhidas de acordo com o perfil da turma.

Página XIV

Nas aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, os estudantes são apresentados a uma linguagem específica, determinante na aprendizagem dos conceitos. Por isso, o discurso argumentativo deve se pautar nos conceitos científicos, associando-os aos conceitos científicos escolares e aos conhecimentos cotidianos.

Em contrapartida, as opiniões são mutáveis e estão amparadas por crenças pessoais e valores baseados em pontos de vista próprios. Portanto, quando se pretende convencer outra pessoa de algo, é necessário argumentar, e não emitir opiniões infundadas.

[...]

A argumentação [...] é uma atividade social, intelectual e de comunicação verbal e não verbal utilizada para justificar ou refutar uma opinião sobre um assunto de ciências. Ela é constituída de um conjunto específico de um ou mais posicionamentos dirigidos para obter a aprovação de um ponto de vista particular por um ou mais interlocutores. Estes posicionamentos podem ser expressos em um ou vários enunciados e comunicados e interpretados como argumentos ou opiniões. Um enunciado isolado não pode constituir um argumento ou uma opinião a priori. Somente quando inserido em um discurso e submetido a um determinado contexto é que este enunciado pode ser analisado e interpretado como sendo um argumento ou uma opinião. [...]

VILLANI, Carlos Eduardo Porto; NASCIMENTO, Silvania Sousa do. A argumentação e o ensino de ciências: uma atividade experimental no laboratório didático de física do ensino médio. Investigações em Ensino de Ciências, v. 8, n. 3, 2003. p. 189. Disponível em: https://s.livro.pro/l39qgh. Acesso em: 2 ago. 2024.

Nas atividades baseadas em argumentações, os estudantes se apropriam da linguagem científica e passam a estruturar enunciados, desenvolvendo, assim, a autonomia. Para alcançar essa finalidade, o professor deve proporcionar momentos de interação, como conversas, bate-papos, mesas-redondas e debates, atuando como mediador nesses processos. São situações para os estudantes elaborarem explicações coletivas ou individuais acerca das evidências apresentadas e desenvolverem o respeito a opiniões diferentes das suas.

Com a argumentação, os estudantes participam de questões sociais e desenvolvem a capacidade de tomar decisões, o que os ajuda no exercício da cidadania.

No decorrer do processo, é preciso desenvolver nos estudantes o cuidado com o uso de argumentos falaciosos, que podem comprometer o raciocínio e a compreensão dos textos. Falácias são recursos falsos e apelativos usados para convencer uma pessoa nas mais diversas circunstâncias. São argumentos que procuram ser conclusivos com relação a algum assunto, mas não se sustentam como verdade. Uma falácia pode ser usada de modo proposital ou não – muitas vezes, qualquer um pode recorrer a ela sem perceber, deixando-se guiar pelas emoções. Há diversos tipos de falácias, e conhecer mais sobre elas é uma maneira de estar preparado para não ser convencido por elas e ser mais coerente nas participações em debates e mais assertivo ao escrever um texto argumentativo.

Além disso, o trabalho com argumentação e inferência é propício para abordar a pseudociência, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de identificar e diferenciar os conhecimentos fundamentados no método científico e desenvolvidos por meio dele dos que se dizem fundamentados cientificamente, mas que foram desenvolvidos por meio de pesquisas que não se pautam no método científico. A pseudociência está presente em diversos meios a que geralmente os estudantes têm acesso e acaba sendo atrativa ao ser explicada. Os prejuízos da pseudociência vão muito além da desinformação, podendo afetar toda a sociedade, como na área da saúde pública.

A seguir, apresentamos algumas sugestões que podem ser utilizadas para o desenvolvimento da leitura inferencial e da argumentação. Salientamos a importância de adaptar tais sugestões conforme o perfil dos estudantes e a demanda em sala de aula, como estudantes com deficiências ou transtornos, a fim de que não haja qualquer tipo de exclusão.

Leitura e inferência

Para aprimorar a capacidade de inferir, nos momentos de prática de leitura de notícia, reportagem, tirinha, gráfico, tabela etc., os estudantes devem ser orientados a realizar uma leitura silenciosa ou em voz alta, que pode ser individual, em duplas ou em grupos. Durante a leitura, eles devem fazer questionamentos como: "Eu já ouvi falar disso antes?"; "Qual é o significado de tal palavra nesse texto?"; "Por que o autor se posicionou dessa maneira?" e registrar no caderno as compreensões ou dúvidas que vão surgir. Em seguida, eles devem refletir sobre os conhecimentos que já têm sobre o assunto para, então, ler novamente o texto, refletir, identificar as informações implícitas no texto para, por fim, interpretar e compreender o que foi lido.

Também é importante orientar os estudantes a obter informações sobre o autor do texto, principalmente a respeito das ideias e dos posicionamentos dele acerca de diversos temas.

Argumentação oral

É possível aprimorar a capacidade de argumentar proporcionando aos estudantes o contato com textos de múltiplos temas que lhes interessem, procurando contemplar a diversidade em sala de aula e as diferenças de perfis. Para que o aprendizado se torne mais significativo, é importante que eles pratiquem a escolha dos temas, pesquisem e leiam sobre ele, buscando fontes confiáveis de informação. Eles devem analisar os textos com a percepção de como o autor defende suas ideias, qual é o principal argumento usado no texto e quais são as fontes dos dados apresentados. Com isso, devem fazer anotações sobre o assunto, destacando os argumentos que julgam mais relevantes e de que maneira concordam com ele ou discordam dele. É preciso que o professor acompanhe a atividade para perceber quais são as dificuldades dos estudantes a fim de adaptar e aprimorar algumas das etapas conforme as necessidades.

Após a análise inicial, os estudantes devem realizar um debate para expor seus argumentos sobre o tema. É imprescindível que eles mantenham a clareza e a coerência em suas falas. O debate em sala de aula não deve ser uma disputa em que um ganha e o outro perde, mas sim um exercício que busque a reflexão com base em fatos, evidências e no raciocínio lógico e incentive a argumentação oral. Para isso, é preciso esclarecer que o respeito deve fazer parte das ações e das atitudes nessa atividade. Um mediador deve ser escolhido para criar as regras antes de iniciar o debate, a fim de que ele ocorra de modo organizado. O mediador pode, por exemplo, definir antecipadamente o tempo para realizar as perguntas e efetuar as respostas e permitir o direito a réplicas e tréplicas.

Página XV

Argumentação escrita

Por meio de um primeiro exercício oral, como o debate sugerido anteriormente, é importante trabalhar a produção escrita com os estudantes. Nessa produção, eles devem apresentar o tema que escolheram, desenvolver seus argumentos e compor uma conclusão, buscando clareza em seu posicionamento e tendo como base pressupostos que embasem suas ideias. Ao produzir o texto, eles devem fazer um exercício crítico de análise dos próprios argumentos, com o objetivo de identificar possíveis fragilidades e pontos falhos. O professor deve avaliar as características da turma para orientar se a produção será feita individualmente, em dupla ou em grupo. Após produzirem o texto, é importante corrigi-lo, verificando atentamente a estrutura e a organização dos parágrafos, além da coesão, da coerência e da consistência dos argumentos. Por fim, os estudantes devem reescrever o texto com base nos apontamentos feitos na correção. Se preferirem, os textos podem ser divulgados em blogs e em mídias sociais da escola. Porém, isso deve ser definido antes de se iniciar a produção dos textos, respeitando a escolha individual e a possibilidade de mudarem de ideia ao longo do processo. Em muitos casos, esse tipo de divulgação pode aumentar o engajamento dos jovens e servir como um motivador para a atividade se tornar uma rotina.

Identificação de falácias

Para tornar os estudantes aptos a identificar falácias, é possível realizar atividades que os incentivem a ter rigor nos momentos de leitura ou de escuta de todo tipo de informação, avaliando os argumentos e fazendo uma análise crítica a fim de questionar aquilo que foi apresentado. Essas estratégias contribuem para que os estudantes identifiquem falácias e evitam que eles as construam e as reproduzam. Para isso, é importante, por exemplo, que eles:

- verifiquem se o foco nos argumentos principais foi mantido e se tais argumentos têm base em evidências científicas e fontes confiáveis;

- analisem a coerência das ideias apresentadas e suas possíveis contradições, desenvolvendo, assim, a capacidade de produzir análises com autonomia e pensamento crítico, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da cidadania;

- verifiquem alguns elementos, como informações que apresentam dados muito generalizados e que são repassadas de maneira apressada, pois, nesses casos, pode-se presumir, por exemplo, algo sobre uma grande parcela da população com base em uma amostra inadequada, geralmente tendo como ponto de partida um estereótipo ou algum preconceito.

Pensamento computacional

O pensamento computacional (PC) é um processo que visa encontrar e especificar soluções para problemas, como aqueles considerados complexos, a fim de que sejam entendidos e soluções sejam desenvolvidas. Segundo o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb), o PC:

[...]

Refere-se à capacidade de resolver problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. O Pensamento Computacional tem sido considerado como um dos pilares fundamentais do intelecto humano, junto à leitura, à escrita e à aritmética, visto que ele também é aplicado para descrever, explicar e modelar o universo e seus processos complexos.

CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. Currículo de referência em tecnologia e computação. Disponível em: https://s.livro.pro/orweis. Acesso em: 29 jul. 2024.

A tabela a seguir apresenta algumas maneiras como o PC pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem dos componentes da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

| Conceitos PC | Biologia, Química e Física |

|---|---|

|

Coleção de dados |

Coletar dados de um experimento. |

|

Análise de dados |

Analisar os dados de um experimento obtidos por meio da experimentação. |

|

Representação de dados |

Sintetizar os dados obtidos por meio da experimentação e encontrar diferentes maneiras de representá-los. |

|

Abstração |

Elaborar modelos que expliquem a situação representada nos experimentos. |

|

Algoritmos e procedimentos |

Criar procedimentos que permitem investigar situações semelhantes a investigada no experimento realizado. |

|

Paralelismo |